部编版语文八年级上册第13课《唐诗五首——使至塞上》课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版语文八年级上册第13课《唐诗五首——使至塞上》课件(共34张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-03 23:43:49 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

趣味引入

广阔无边的大漠,黄沙漫漫,黄昏,橘红色的夕阳收敛了光辉,辉映着波澜不惊闪着白光的河水,沙漠上升起一缕白色的烽烟,直上高空,雄浑辽阔的边塞风光如在眼前。我们一起学习今天的古诗吧!

13.唐诗五首

—使至塞上

1.背诵诗歌,感知诗歌内容, 感悟诗意境。

2.品析诗的语言,理解诗人 蕴含的思想感情。

学习目标

王维(约701—761),字摩诘,唐代著名诗人。进士出身,官至尚书右丞,故世称“王右丞”,有《王右丞集》。苏轼曾说:“味摩诘之诗,诗中有画,观摩诘之画,画中有诗” 。他把绘画的精髓带进诗歌的天地,生花的妙笔为我们描绘出一幅幅或空灵、或淡远的美妙图画。

王维多才多艺,精通诗、书、画、音乐等,以诗名盛于开元、天宝间,多咏山水田园,与孟浩然合称“王孟” 。

他把王维早年便对佛禅之道颇有研究,后值安史之乱,政局变化无常而倾向于归隐田园。

政治上的不如意,一生几度隐居,使王维一心向佛,以追求平静,悠然的心境。所以王维被称为“诗佛”。

走近作者

公元737年(唐玄宗开元二十五年)春,河西节度副大使崔希逸在青涤西大破吐蕃军。唐玄宗命王维以监察御史的身份奉使凉州,出塞宣慰,察访军情,并任河西节度使判官,其实是王维被排挤出朝廷。这首诗就是作于此次出塞途中。

背景链接

背景资料

《使至塞上》:开元二十五年(737),河西节度副大使崔希逸战胜吐蕃,唐玄宗命王维以监察御史的身份出塞宣慰、察访军情。这实际上是将王维排挤出朝廷。本诗即作于赴边途中。

关于律诗

律诗,是唐朝流行起来的一种汉族诗歌体裁,属于近体诗的一种,因格律要求非常严格而得名。常见的类型有五律和七律,一般有几个字说几言。

律诗起源于南朝齐永明时沈约等讲究声律、对仗的新体诗,至初唐沈佺期、宋之问等进一步发展定型,盛行于唐宋时期。律诗在字句、押韵、平仄、对仗各方面都有严格规定。

文体知识

律诗各句的构成规则就是:对句相对,邻句相粘。

对句相对,是指一联中的上下两句的平仄刚好相反。如果上句是:仄仄平平仄,下句就是:平平仄仄平。同理,如果上句是:平平平仄仄,下句就是:仄仄仄平平。

除了第一联,其它各联的上句不能押韵,必须以仄声收尾,下句一定要押韵,必须以平声收尾,所以五言近体诗的对句除了第一联,只有这两种形式。七言的与此相似。

第一联上句如果不押韵,跟其它各联并无差别,如果上、下两句都要押韵,都要以平声收尾,这第一联就没法完全相对,只能做到头对尾不对,

其形式也不外两种:(一)平起式:平平仄仄平,仄仄仄平平;(二)仄起式:仄仄仄平平,平平仄仄平。

邻句相粘。相粘的意思本来是相同,但是由于是用以仄声结尾的奇数句来粘以平声结尾的偶数句,就只能做到头粘尾不粘。例如,上一联是:仄仄平平仄,平平仄仄平。下一联的上句要跟上一联的下句相粘,也必须以平声开头,但又必须以仄声收尾,就成了:平平平仄仄,仄仄仄平平。

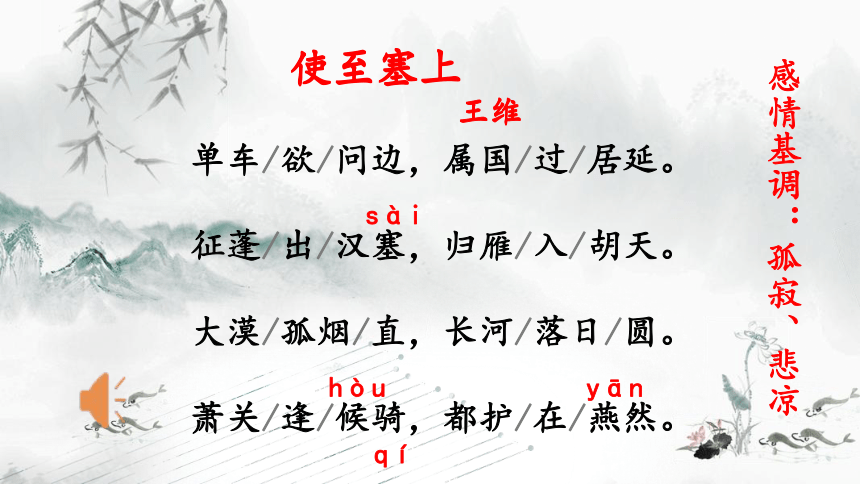

使至塞上

单车/欲/问边,属国/过/居延。

征蓬/出/汉塞,归雁/入/胡天。

大漠/孤烟/直,长河/落日/圆。

萧关/逢/候骑,都护/在/燕然。

王维

sài

hòu

qí

yān

使至塞上

王维

感情基调:孤寂、悲凉

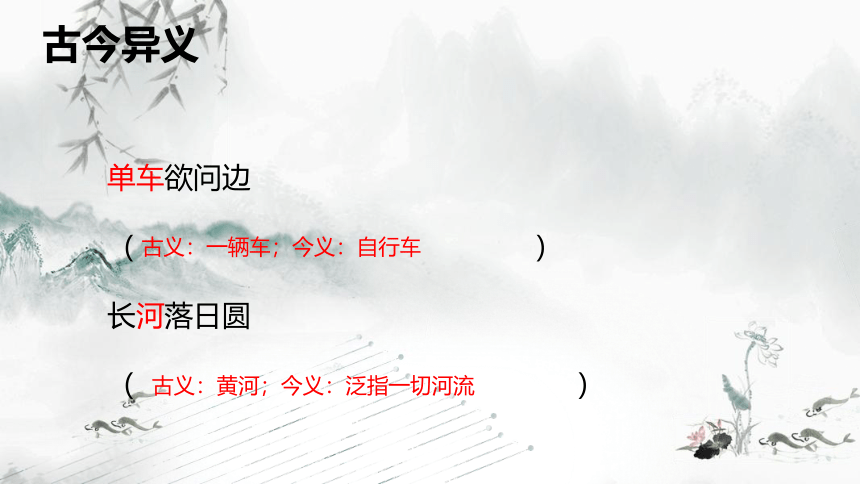

古今异义

单车欲问边( )

长河落日圆( )

古义:一辆车;今义:自行车

古义:黄河;今义:泛指一切河流

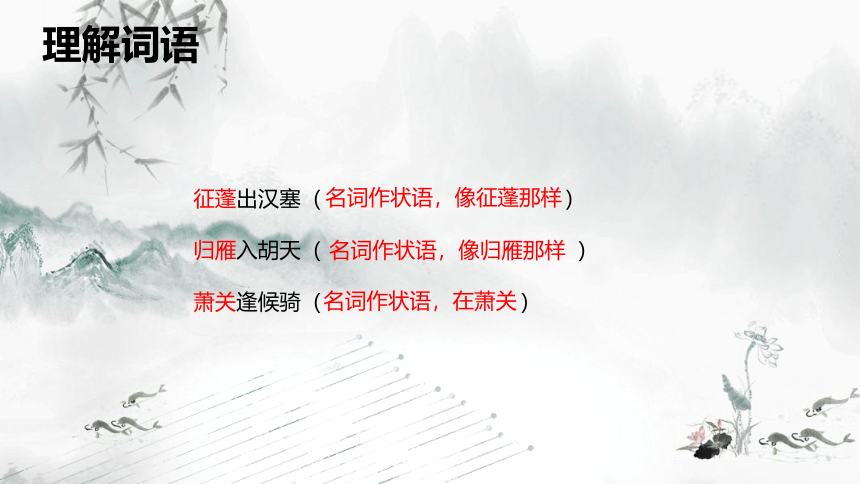

理解词语

征蓬出汉塞( )

归雁入胡天( )

萧关逢候骑( )

名词作状语,像征蓬那样

名词作状语,像归雁那样

名词作状语,在萧关

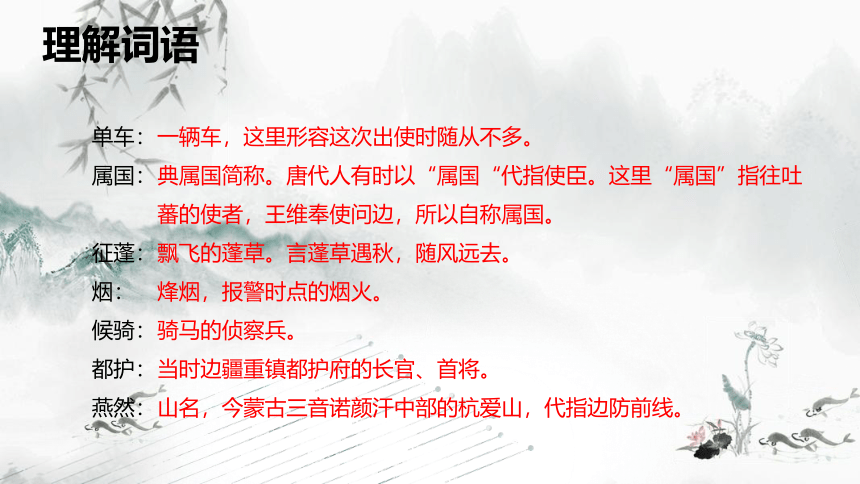

理解词语

单车:

属国:

征蓬:

烟:

候骑:

都护:

燕然:

一辆车,这里形容这次出使时随从不多。

典属国简称。唐代人有时以“属国“代指使臣。这里“属国”指往吐蕃的使者,王维奉使问边,所以自称属国。

飘飞的蓬草。言蓬草遇秋,随风远去。

烽烟,报警时点的烟火。

骑马的侦察兵。

当时边疆重镇都护府的长官、首将。

山名,今蒙古三音诺颜汗中部的杭爱山,代指边防前线。

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

一辆车,表明此次出使随从不多

慰问边关守军

典属国的简称。这里诗人用来指自己的使者身份

飘飞的蓬草,古诗中常用于比喻远行之人

胡地的天空,指胡人居住的地方

诗意:

(我)轻车简从,出使边疆去慰问守边官兵,出使途中路过居延。像飘飞的蓬草越过边塞,如归雁飞入胡人居住的地方。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

指烽烟。古代边关烽火多燃狼粪,因其轻烟直且不易为风吹散

黄河

古关名,故址在今宁夏固原东南

负责侦察、通信的骑兵

这里指

前线统帅

燕然:燕然山,这里指边防前线

诗意:

浩瀚的沙漠中,一股青烟孤然直上,黄河尽头,西下的太阳正圆。 在萧关遇上骑马的侦察兵,得知前敌统帅正在燕然前线镇守。

诗词详解

译文:轻车要前往哪里去呢?出使地在西北边塞。象随风而去的蓬草一样出临边塞,象振翮北飞的归雁一样进入边境。浩瀚沙漠中醒目的烽烟挺拔而起,长长的黄河上西下的太阳圆圆的。到了边塞,只遇到留守部队,原来守将们正在燕然前线。

单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。

肆

诗词赏析

1.首联交代了什么?“单车”说明了什么?表达了作者怎样的情感?

交代了出使的目的和经过的地点。“单车”说明随从少,仪节规格不高,微露出失意情绪。描写行程的遥远,也表达出作者此时此刻孤独落寞的心情。

2.颔联体现作者出使时当时的心情如何?

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

征蓬:飘飞的蓬草,古诗中常用来比喻远行之人。

随风而去的“征蓬”和进入胡天的“归雁”,正是远赴边塞的诗人自己的写照。诗人以“蓬”“雁”自比,从中透露出内心忧怨难言的激愤抑郁之情。

荒漠深处一缕烽烟直上云霄,黄河岸边一轮落日又大又圆。

一个大字,形象描绘出边疆沙漠的荒凉与浩瀚,一个直字则表现出了他的劲拔和坚毅之美。一个圆字,把本来给人凄楚苍凉印象的落日,写的具有亲切温暖之感。运用对偶,对仗工整,描绘出了塞外奇特壮丽的风光,也突出了边塞的荒凉。表达了作者孤独寂寞之情,同时也从侧面烘托了守边将士们艰苦的生活环境,突出了他们不畏艰苦,保卫边疆的精神。

3.颈联大漠孤烟直,长河落日圆

写进入边塞后所看到的塞外奇特壮丽的风光,画面开阔,意境雄浑,近人王国维称之为“千古壮观”的名句。边疆沙漠,浩瀚无边,所以用了“大漠“的“大”字。边塞荒凉,没有什么奇观异景,烽火台燃起的那一股浓烟就显得格外醒目,因此称作“孤烟”。一个“孤”字写出了景物的单调,紧接一个“直”字,却又表现了它的劲拔、坚毅之美。沙漠上没有山峦林木,那横贯其间的河流,就非用一个“长”字不能表达诗人的感觉。落日,本来容易给人以感伤的印象,这里用一“圆”字,却给人以亲切温暖而又苍茫的感觉。一个“圆”字,一个“直”字,不仅准确地描绘了沙漠的景象,而且表现了作者的深切的感受。诗人把自己的孤寂情绪巧妙地溶化在广阔的自然景象的描绘中。

苏轼曾评价道,“味座诘之诗,诗中有画。”请简析“大漠孤烟直,长河落日圆”两句体现的图画美。

①这两句有绘画一样的构图。从空中的烽烟到天边的落日再到地上的河流,从近处的烽烟到远处的夕阳再到绵延无尽的沙漠,画

②这两句有绘画一样讲究的线条。一望无际的大漢上,纵的是烟,横的是河,圆的是落日,寥寥几笔,就用简约的线条勾勒出了景物的基本形态,概括性极强,仿佛抽象派画家的作品。

联系诗人生平,说说这首诗表达了一种怎样的思想感情。

③这两句在色彩上十分鲜明夺目。广阔无垠的大漠黄沙漫漫,橘红色的少阳收敛了光辉,静静居于天际,辉映着波澜不惊的闪着白光的黄河,沙漠中升起一股灰黑色的烽烟,直上高空。雄浑壮阔的边塞风光各具色彩,如在眼前。

清人黄培芳认为本诗颈联的妙处在于“直,圆”二字极锤炼,亦极自然”。你怎样理解这一说法?

此二字“锤炼”之处在于构成了壮美的画面,富有视觉感,准确地刻画出大漠烽烟直上和长河映落日的景象,表现了作者面对此景时的深切感受。其“自然”之处在于符合塞外现实的情境:“烽烟”多用狼烟,有轻直、聚集的特点,是“孤烟”,不会相互纠缠,故在无风之时能够“直”冲云天;在苍茫无垠的大漠背景下,“落日”即将没入地平线,显得又大又圆,这也符合人们日常观察落日的视觉感受。另外,其“自然”之处还在于,这两句诗所写的独特景象,是长期生活在中原地区的人刚进入塞外时很容易就能捕捉到的。

“直”和“圆”准确地描写了沙漠的景象,而且表现了作者深切感受。“直”字荒凉孤独中透着挺拔雄伟(劲拔坚毅),“圆”字苍茫壮阔中显现柔和温暖。

颈联中的“直”和“圆”两字历来为人称道,说说这两个字为什么用得好?

这两句诗充分体现了王维诗歌“诗中有画”的特色,非常讲究景物的画面感。①它有绘画一样的构图,空间阔大,层次很丰富。②它有绘画一样讲究的线条,一望无际的大漠上,纵的是烟,横的是河,圆的是落日,寥寥几笔,就用简约的线条勾勒出景物的基本形态,概括性极强,仿佛抽象派的作品。③这两句在色彩上也很鲜明,落日、大漠、黄河、烽烟,各有色彩,引人想象。“直”“圆”二字的“锤炼”之处就在于构成壮美的画面,富有视觉感;其自然之处,在于符合塞外现实的情境。“烽烟”多用狼烟,有轻直、聚集的特点,是“孤烟”,不会相互纠缠,故在无风的时节,能够“直”冲云天;苍茫的大漠背景下,“落日”即将没入地平线,显得又大又圆,这也符合我们日常观察落日的视觉感受。“自然”之处还在于,这两句诗所写的独特景象,是长期生活于内地的人刚进入塞外很自然地就会捕捉到的。

诗人到达目的地以后,从兵士那里得知都护正在边防前线准备战事,这两句可以看出诗人对边关将士的敬慕之情。

4.最后两句诗蕴含了作者什么情感?

尾联叙述边塞将士紧张的战斗生活,从侧面表现了战事的频繁。

尾联从侧面表达了什么内涵?

特色总结

1.笔墨传神,意境雄浑。

诗歌以传神的笔墨刻画了奇特壮美的塞外风光。尤以颈联笔力苍劲,意境雄浑。

2.融情于景,意蕴丰富。

前两联写此次出使的经历,在叙事写景中抒情。颔联借“征蓬”和“归雁”,写飘零之感,包含多重意蕴。颈联刻画奇异风光,景中含情。尾联与首联呼应,继续写出使一事,表现出诗人的达观。

延伸问题

为什么说这是一首边塞诗?结合诗句具体说明。

这首诗表达了怎样的思想感情?

可从诗题“使至塞上”,诗句中“边、居延、汉塞、胡天、大漠、萧关、燕然、属国、都户”等词语(地名、官名)看出这是一首边塞诗。

由于被排挤而孤独、寂寞、悲伤、飘零的孤寂心情。看到大漠景色后产生的慷慨悲壮之情。

主题思想

这首五言律诗叙述了诗人出使边塞的艰苦行程,以传神的笔墨描绘了塞外壮阔奇丽的景象,表达了诗人由于被排挤而产生的孤独、寂寞之感,以及在雄浑的大漠风光中情感得到升华后产生的慷慨悲壮之情。

使至塞上

—王维

叙事

出使边塞

萧关逢候骑,都护在燕然。

内心抑郁

塞外风光

战事繁忙

景由事终

抒情

绘景

叙事

情由事发

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

板书设计

1.对这首诗字句的解说,不恰当的一项是 ( )

A.第一句交代此行的目的,第二句是说附属国直到居延(地名)以外,点明边塞的 辽阔,路途的遥远。

B.三、四两句,写眼前景物,并以“蓬”“雁”自比。从景物特征看,作者是秋天出 塞的。

C.五、六两句继续写诗人在沙漠中看到的典型景物。“长河”指黄河。

D.最后两句写诗人在边疆的萧关见到了候骑(侦察兵),得知都护正带兵在燕然前线。

B

2.下列各项中,对诗歌赏析不正确的一项是( )

A.本诗重点笔墨在于写景,以大漠秋景为背景,用征、归雁、孤烟、长河、落日等景物,组成一幅塞外风光图。

B.第二联用“出”“入”描绘动态景物,第三联“直”“圆”描绘静态景物,动静结合,使画面富于变化,意境深远。

C.黄河横贯大漠,望不到尽头。一个“长”字,既抓住了景物的特征,又表达了诗人独特的审美感受。

D.“大漠孤烟直,长河落日圆”两句雄浑开阔,诗中有画,堪称千古绝句,体现这首诗歌哀婉消沉的艺术特色。

D

①月出惊山鸟,时鸣春涧中。

②空山不见人,但闻人语响。

③红豆生南国,春来发几枝?

④独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

3.王维的经典诗句

同学们,

下节课见!

趣味引入

广阔无边的大漠,黄沙漫漫,黄昏,橘红色的夕阳收敛了光辉,辉映着波澜不惊闪着白光的河水,沙漠上升起一缕白色的烽烟,直上高空,雄浑辽阔的边塞风光如在眼前。我们一起学习今天的古诗吧!

13.唐诗五首

—使至塞上

1.背诵诗歌,感知诗歌内容, 感悟诗意境。

2.品析诗的语言,理解诗人 蕴含的思想感情。

学习目标

王维(约701—761),字摩诘,唐代著名诗人。进士出身,官至尚书右丞,故世称“王右丞”,有《王右丞集》。苏轼曾说:“味摩诘之诗,诗中有画,观摩诘之画,画中有诗” 。他把绘画的精髓带进诗歌的天地,生花的妙笔为我们描绘出一幅幅或空灵、或淡远的美妙图画。

王维多才多艺,精通诗、书、画、音乐等,以诗名盛于开元、天宝间,多咏山水田园,与孟浩然合称“王孟” 。

他把王维早年便对佛禅之道颇有研究,后值安史之乱,政局变化无常而倾向于归隐田园。

政治上的不如意,一生几度隐居,使王维一心向佛,以追求平静,悠然的心境。所以王维被称为“诗佛”。

走近作者

公元737年(唐玄宗开元二十五年)春,河西节度副大使崔希逸在青涤西大破吐蕃军。唐玄宗命王维以监察御史的身份奉使凉州,出塞宣慰,察访军情,并任河西节度使判官,其实是王维被排挤出朝廷。这首诗就是作于此次出塞途中。

背景链接

背景资料

《使至塞上》:开元二十五年(737),河西节度副大使崔希逸战胜吐蕃,唐玄宗命王维以监察御史的身份出塞宣慰、察访军情。这实际上是将王维排挤出朝廷。本诗即作于赴边途中。

关于律诗

律诗,是唐朝流行起来的一种汉族诗歌体裁,属于近体诗的一种,因格律要求非常严格而得名。常见的类型有五律和七律,一般有几个字说几言。

律诗起源于南朝齐永明时沈约等讲究声律、对仗的新体诗,至初唐沈佺期、宋之问等进一步发展定型,盛行于唐宋时期。律诗在字句、押韵、平仄、对仗各方面都有严格规定。

文体知识

律诗各句的构成规则就是:对句相对,邻句相粘。

对句相对,是指一联中的上下两句的平仄刚好相反。如果上句是:仄仄平平仄,下句就是:平平仄仄平。同理,如果上句是:平平平仄仄,下句就是:仄仄仄平平。

除了第一联,其它各联的上句不能押韵,必须以仄声收尾,下句一定要押韵,必须以平声收尾,所以五言近体诗的对句除了第一联,只有这两种形式。七言的与此相似。

第一联上句如果不押韵,跟其它各联并无差别,如果上、下两句都要押韵,都要以平声收尾,这第一联就没法完全相对,只能做到头对尾不对,

其形式也不外两种:(一)平起式:平平仄仄平,仄仄仄平平;(二)仄起式:仄仄仄平平,平平仄仄平。

邻句相粘。相粘的意思本来是相同,但是由于是用以仄声结尾的奇数句来粘以平声结尾的偶数句,就只能做到头粘尾不粘。例如,上一联是:仄仄平平仄,平平仄仄平。下一联的上句要跟上一联的下句相粘,也必须以平声开头,但又必须以仄声收尾,就成了:平平平仄仄,仄仄仄平平。

使至塞上

单车/欲/问边,属国/过/居延。

征蓬/出/汉塞,归雁/入/胡天。

大漠/孤烟/直,长河/落日/圆。

萧关/逢/候骑,都护/在/燕然。

王维

sài

hòu

qí

yān

使至塞上

王维

感情基调:孤寂、悲凉

古今异义

单车欲问边( )

长河落日圆( )

古义:一辆车;今义:自行车

古义:黄河;今义:泛指一切河流

理解词语

征蓬出汉塞( )

归雁入胡天( )

萧关逢候骑( )

名词作状语,像征蓬那样

名词作状语,像归雁那样

名词作状语,在萧关

理解词语

单车:

属国:

征蓬:

烟:

候骑:

都护:

燕然:

一辆车,这里形容这次出使时随从不多。

典属国简称。唐代人有时以“属国“代指使臣。这里“属国”指往吐蕃的使者,王维奉使问边,所以自称属国。

飘飞的蓬草。言蓬草遇秋,随风远去。

烽烟,报警时点的烟火。

骑马的侦察兵。

当时边疆重镇都护府的长官、首将。

山名,今蒙古三音诺颜汗中部的杭爱山,代指边防前线。

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

一辆车,表明此次出使随从不多

慰问边关守军

典属国的简称。这里诗人用来指自己的使者身份

飘飞的蓬草,古诗中常用于比喻远行之人

胡地的天空,指胡人居住的地方

诗意:

(我)轻车简从,出使边疆去慰问守边官兵,出使途中路过居延。像飘飞的蓬草越过边塞,如归雁飞入胡人居住的地方。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

指烽烟。古代边关烽火多燃狼粪,因其轻烟直且不易为风吹散

黄河

古关名,故址在今宁夏固原东南

负责侦察、通信的骑兵

这里指

前线统帅

燕然:燕然山,这里指边防前线

诗意:

浩瀚的沙漠中,一股青烟孤然直上,黄河尽头,西下的太阳正圆。 在萧关遇上骑马的侦察兵,得知前敌统帅正在燕然前线镇守。

诗词详解

译文:轻车要前往哪里去呢?出使地在西北边塞。象随风而去的蓬草一样出临边塞,象振翮北飞的归雁一样进入边境。浩瀚沙漠中醒目的烽烟挺拔而起,长长的黄河上西下的太阳圆圆的。到了边塞,只遇到留守部队,原来守将们正在燕然前线。

单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。

肆

诗词赏析

1.首联交代了什么?“单车”说明了什么?表达了作者怎样的情感?

交代了出使的目的和经过的地点。“单车”说明随从少,仪节规格不高,微露出失意情绪。描写行程的遥远,也表达出作者此时此刻孤独落寞的心情。

2.颔联体现作者出使时当时的心情如何?

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

征蓬:飘飞的蓬草,古诗中常用来比喻远行之人。

随风而去的“征蓬”和进入胡天的“归雁”,正是远赴边塞的诗人自己的写照。诗人以“蓬”“雁”自比,从中透露出内心忧怨难言的激愤抑郁之情。

荒漠深处一缕烽烟直上云霄,黄河岸边一轮落日又大又圆。

一个大字,形象描绘出边疆沙漠的荒凉与浩瀚,一个直字则表现出了他的劲拔和坚毅之美。一个圆字,把本来给人凄楚苍凉印象的落日,写的具有亲切温暖之感。运用对偶,对仗工整,描绘出了塞外奇特壮丽的风光,也突出了边塞的荒凉。表达了作者孤独寂寞之情,同时也从侧面烘托了守边将士们艰苦的生活环境,突出了他们不畏艰苦,保卫边疆的精神。

3.颈联大漠孤烟直,长河落日圆

写进入边塞后所看到的塞外奇特壮丽的风光,画面开阔,意境雄浑,近人王国维称之为“千古壮观”的名句。边疆沙漠,浩瀚无边,所以用了“大漠“的“大”字。边塞荒凉,没有什么奇观异景,烽火台燃起的那一股浓烟就显得格外醒目,因此称作“孤烟”。一个“孤”字写出了景物的单调,紧接一个“直”字,却又表现了它的劲拔、坚毅之美。沙漠上没有山峦林木,那横贯其间的河流,就非用一个“长”字不能表达诗人的感觉。落日,本来容易给人以感伤的印象,这里用一“圆”字,却给人以亲切温暖而又苍茫的感觉。一个“圆”字,一个“直”字,不仅准确地描绘了沙漠的景象,而且表现了作者的深切的感受。诗人把自己的孤寂情绪巧妙地溶化在广阔的自然景象的描绘中。

苏轼曾评价道,“味座诘之诗,诗中有画。”请简析“大漠孤烟直,长河落日圆”两句体现的图画美。

①这两句有绘画一样的构图。从空中的烽烟到天边的落日再到地上的河流,从近处的烽烟到远处的夕阳再到绵延无尽的沙漠,画

②这两句有绘画一样讲究的线条。一望无际的大漢上,纵的是烟,横的是河,圆的是落日,寥寥几笔,就用简约的线条勾勒出了景物的基本形态,概括性极强,仿佛抽象派画家的作品。

联系诗人生平,说说这首诗表达了一种怎样的思想感情。

③这两句在色彩上十分鲜明夺目。广阔无垠的大漠黄沙漫漫,橘红色的少阳收敛了光辉,静静居于天际,辉映着波澜不惊的闪着白光的黄河,沙漠中升起一股灰黑色的烽烟,直上高空。雄浑壮阔的边塞风光各具色彩,如在眼前。

清人黄培芳认为本诗颈联的妙处在于“直,圆”二字极锤炼,亦极自然”。你怎样理解这一说法?

此二字“锤炼”之处在于构成了壮美的画面,富有视觉感,准确地刻画出大漠烽烟直上和长河映落日的景象,表现了作者面对此景时的深切感受。其“自然”之处在于符合塞外现实的情境:“烽烟”多用狼烟,有轻直、聚集的特点,是“孤烟”,不会相互纠缠,故在无风之时能够“直”冲云天;在苍茫无垠的大漠背景下,“落日”即将没入地平线,显得又大又圆,这也符合人们日常观察落日的视觉感受。另外,其“自然”之处还在于,这两句诗所写的独特景象,是长期生活在中原地区的人刚进入塞外时很容易就能捕捉到的。

“直”和“圆”准确地描写了沙漠的景象,而且表现了作者深切感受。“直”字荒凉孤独中透着挺拔雄伟(劲拔坚毅),“圆”字苍茫壮阔中显现柔和温暖。

颈联中的“直”和“圆”两字历来为人称道,说说这两个字为什么用得好?

这两句诗充分体现了王维诗歌“诗中有画”的特色,非常讲究景物的画面感。①它有绘画一样的构图,空间阔大,层次很丰富。②它有绘画一样讲究的线条,一望无际的大漠上,纵的是烟,横的是河,圆的是落日,寥寥几笔,就用简约的线条勾勒出景物的基本形态,概括性极强,仿佛抽象派的作品。③这两句在色彩上也很鲜明,落日、大漠、黄河、烽烟,各有色彩,引人想象。“直”“圆”二字的“锤炼”之处就在于构成壮美的画面,富有视觉感;其自然之处,在于符合塞外现实的情境。“烽烟”多用狼烟,有轻直、聚集的特点,是“孤烟”,不会相互纠缠,故在无风的时节,能够“直”冲云天;苍茫的大漠背景下,“落日”即将没入地平线,显得又大又圆,这也符合我们日常观察落日的视觉感受。“自然”之处还在于,这两句诗所写的独特景象,是长期生活于内地的人刚进入塞外很自然地就会捕捉到的。

诗人到达目的地以后,从兵士那里得知都护正在边防前线准备战事,这两句可以看出诗人对边关将士的敬慕之情。

4.最后两句诗蕴含了作者什么情感?

尾联叙述边塞将士紧张的战斗生活,从侧面表现了战事的频繁。

尾联从侧面表达了什么内涵?

特色总结

1.笔墨传神,意境雄浑。

诗歌以传神的笔墨刻画了奇特壮美的塞外风光。尤以颈联笔力苍劲,意境雄浑。

2.融情于景,意蕴丰富。

前两联写此次出使的经历,在叙事写景中抒情。颔联借“征蓬”和“归雁”,写飘零之感,包含多重意蕴。颈联刻画奇异风光,景中含情。尾联与首联呼应,继续写出使一事,表现出诗人的达观。

延伸问题

为什么说这是一首边塞诗?结合诗句具体说明。

这首诗表达了怎样的思想感情?

可从诗题“使至塞上”,诗句中“边、居延、汉塞、胡天、大漠、萧关、燕然、属国、都户”等词语(地名、官名)看出这是一首边塞诗。

由于被排挤而孤独、寂寞、悲伤、飘零的孤寂心情。看到大漠景色后产生的慷慨悲壮之情。

主题思想

这首五言律诗叙述了诗人出使边塞的艰苦行程,以传神的笔墨描绘了塞外壮阔奇丽的景象,表达了诗人由于被排挤而产生的孤独、寂寞之感,以及在雄浑的大漠风光中情感得到升华后产生的慷慨悲壮之情。

使至塞上

—王维

叙事

出使边塞

萧关逢候骑,都护在燕然。

内心抑郁

塞外风光

战事繁忙

景由事终

抒情

绘景

叙事

情由事发

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

板书设计

1.对这首诗字句的解说,不恰当的一项是 ( )

A.第一句交代此行的目的,第二句是说附属国直到居延(地名)以外,点明边塞的 辽阔,路途的遥远。

B.三、四两句,写眼前景物,并以“蓬”“雁”自比。从景物特征看,作者是秋天出 塞的。

C.五、六两句继续写诗人在沙漠中看到的典型景物。“长河”指黄河。

D.最后两句写诗人在边疆的萧关见到了候骑(侦察兵),得知都护正带兵在燕然前线。

B

2.下列各项中,对诗歌赏析不正确的一项是( )

A.本诗重点笔墨在于写景,以大漠秋景为背景,用征、归雁、孤烟、长河、落日等景物,组成一幅塞外风光图。

B.第二联用“出”“入”描绘动态景物,第三联“直”“圆”描绘静态景物,动静结合,使画面富于变化,意境深远。

C.黄河横贯大漠,望不到尽头。一个“长”字,既抓住了景物的特征,又表达了诗人独特的审美感受。

D.“大漠孤烟直,长河落日圆”两句雄浑开阔,诗中有画,堪称千古绝句,体现这首诗歌哀婉消沉的艺术特色。

D

①月出惊山鸟,时鸣春涧中。

②空山不见人,但闻人语响。

③红豆生南国,春来发几枝?

④独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

3.王维的经典诗句

同学们,

下节课见!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读