2021-2022学年部编版语文八年级上册第六单元检测卷(word版,含答案)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年部编版语文八年级上册第六单元检测卷(word版,含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 166.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-04 14:59:39 | ||

图片预览

文档简介

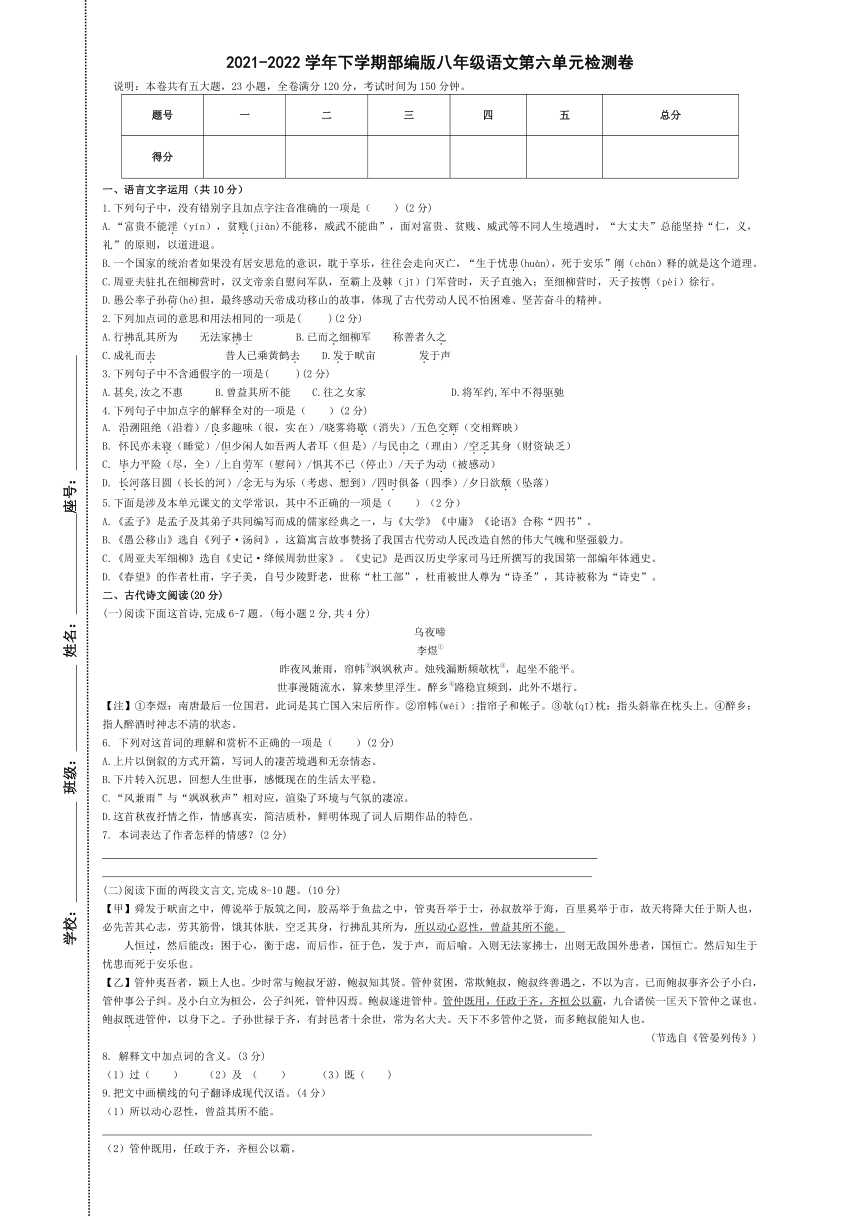

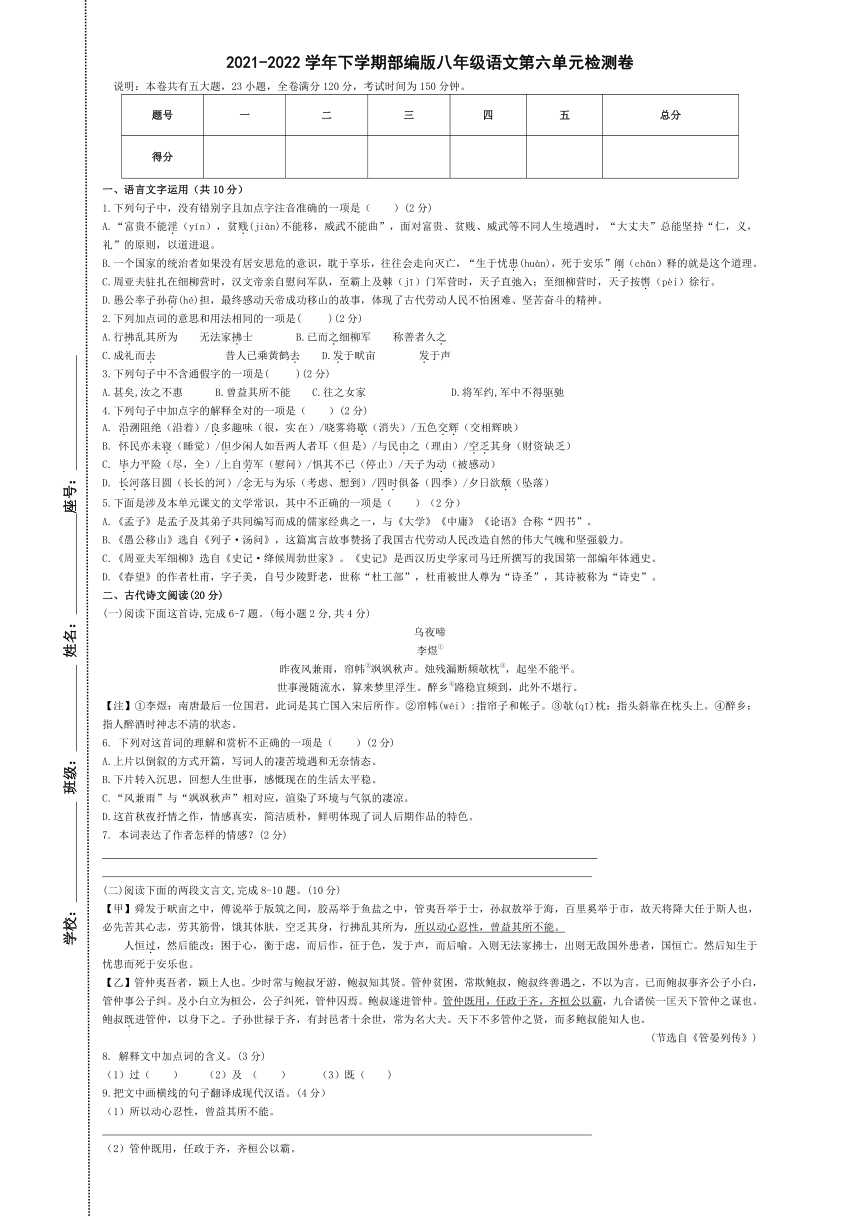

2021-2022学年下学期部编版八年级语文第六单元检测卷

说明:本卷共有五大题,23小题,全卷满分120分,考试时间为150分钟。

试卷第1页,共3页

题号 一 二 三 四 五 总分

得分

一、语言文字运用(共10分)

1.下列句子中,没有错别字且加点字注音准确的一项是( )(2分)

A.“富贵不能淫(yín),贫贱(jiàn)不能移,威武不能曲”,面对富贵、贫贱、威武等不同人生境遇时,“大丈夫”总能坚持“仁,义,礼”的原则,以道进退。

B.一个国家的统治者如果没有居安思危的意识,耽于享乐,往往会走向灭亡,“生于忧患(huàn),死于安乐”阐(chǎn)释的就是这个道理。

C.周亚夫驻扎在细柳营时,汉文帝亲自慰问军队,至霸上及棘(jī)门军营时,天子直弛入;至细柳营时,天子按辔(pèi)徐行。

D.愚公率子孙荷(hé)担,最终感动天帝成功移山的故事,体现了古代劳动人民不怕困难、坚苦奋斗的精神。

2.下列加点词的意思和用法相同的一项是( )(2分)

A.行拂乱其所为 无法家拂士 B.已而之细柳军 称善者久之

C.成礼而去 昔人已乘黄鹤去 D.发于畎亩 发于声

3.下列句子中不含通假字的一项是( )(2分)

A.甚矣,汝之不惠 B.曾益其所不能 C.往之女家 D.将军约,军中不得驱驰

4.下列句子中加点字的解释全对的一项是( )(2分)

A. 沿溯阻绝(沿着)/良多趣味(很,实)/晓雾将歇(消失)/五色交辉(交相辉映)

B. 怀民亦未寝(睡觉)/但少闲人如吾两人者耳(但)/与民由之(理由)/空乏其身(财资缺乏)

C. 毕力平险(尽,全)/上自劳军(慰问)/惧其不已(停止)/天子为动(被感动)

D. 长河落日圆(长长的河)/念无与为乐(考虑、想到)/四时俱备(四季)/夕日欲颓(坠落)

5.下面是涉及本单元课文的文学常识,其中不正确的一项是( )(2分)

A.《孟子》是孟子及其弟子共同编写而成的儒家经典之一,与《大学》《中庸》《论语》合称“四书”。

B.《愚公移山》选自《列子·汤问》,这篇寓言故事赞扬了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力。

C.《周亚夫军细柳》选自《史记·绛候周勃世家》。《史记》是西汉历史学家司马迁所撰写的我国第一部编年体通史。

D.《春望》的作者杜甫,字子美,自号少陵野老,世称“杜工部”,杜甫被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。

二、古代诗文阅读(20分)

(一)阅读下面这首诗,完成6-7题。(每小题2分,共4分)

乌夜啼

李煜①

昨夜风兼雨,帘帏②飒飒秋声。烛残漏断频欹枕③,起坐不能平。

世事漫随流水,算来梦里浮生。醉乡④路稳宜频到,此外不堪行。

【注】①李煜:南唐最后一位国君,此词是其亡国入宋后所作。②帘帏(wéi):指帘子和帐子。③欹(qī)枕:指头斜靠在枕头上。④醉乡:指人醉酒时神志不清的状态。

下列对这首词的理解和赏析不正确的一项是( )(2分)

A.上片以倒叙的方式开篇,写词人的凄苦境遇和无奈情态。

B.下片转入沉思,回想人生世事,感慨现在的生活太平稳。

C.“风兼雨”与“飒飒秋声”相对应,渲染了环境与气氛的凄凉。

D.这首秋夜抒情之作,情感真实,简洁质朴,鲜明体现了词人后期作品的特色。

7. 本词表达了作者怎样的情感?(2分)

(二)阅读下面的两段文言文,完成8-10题。(10分)

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市,故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作,征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

【乙】管仲夷吾者,颖上人也。少时常与鲍叔牙游,鲍叔知其贤。管仲贫困,常欺鲍叔,鲍叔终善遇之,不以为言。已而鲍叔事齐公子小白,管仲事公子纠。及小白立为桓公,公子纠死,管仲囚焉。鲍叔遂进管仲。管仲既用,任政于齐,齐桓公以霸,九合诸侯一匡天下管仲之谋也。鲍叔既进管仲,以身下之。子孙世禄于齐,有封邑者十余世,常为名大夫。天下不多管仲之贤,而多鲍叔能知人也。

(节选自《管晏列传》)

解释文中加点词的含义。(3分)

(1)过( ) (2)及 ( ) (3)既( )

9.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)所以动心忍性,曾益其所不能。

(2)管仲既用,任政于齐,齐桓公以霸。

10.甲文告诉我们“磨难造就人才”,乙文中的管仲经历了哪些磨难?管仲的成功,还借助于哪些外在因素?(3分)

(三)默写。(6分)

补写出下列句子中的空缺部分。(每空1分)

(1)《得道多助,失道寡助》中阐述作战三要素关系的句子是: , 。

(2)《饮酒(其五)》中,描绘傍晚时分山间云气缭绕、鸟儿结伴归巢,表达诗人对田园生活喜爱的诗句是:“ , 。”

(3)《雁门太守行》中,从听觉和视觉的角度描写惊心动魄的战斗场面的诗句是:“ , 。”

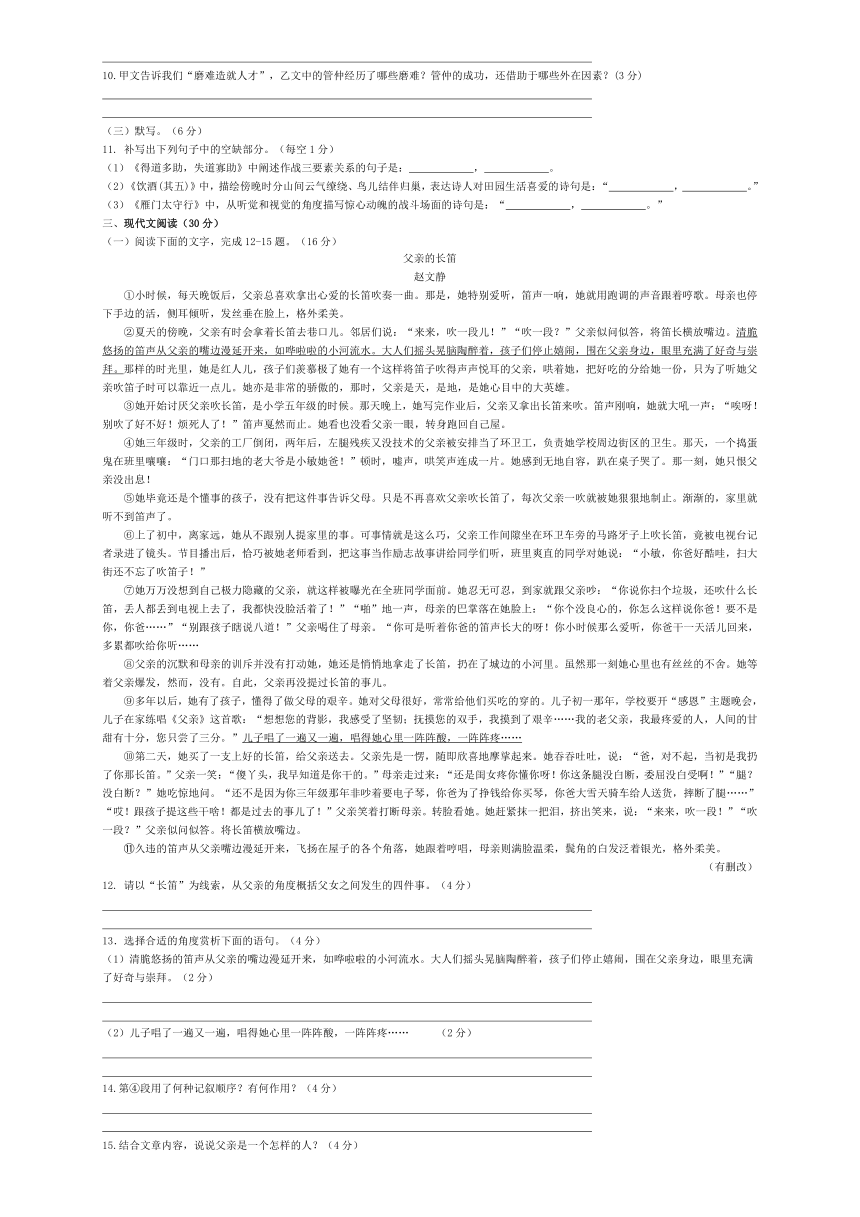

三、现代文阅读(30分)

(一)阅读下面的文字,完成12-15题。(16分)

父亲的长笛

赵文静

①小时候,每天晚饭后,父亲总喜欢拿出心爱的长笛吹奏一曲。那是,她特别爱听,笛声一响,她就用跑调的声音跟着哼歌。母亲也停下手边的活,侧耳倾听,发丝垂在脸上,格外柔美。

②夏天的傍晚,父亲有时会拿着长笛去巷口儿。邻居们说:“来来,吹一段儿!”“吹一段?”父亲似问似答,将笛长横放嘴边。清脆悠扬的笛声从父亲的嘴边漫延开来,如哗啦啦的小河流水。大人们摇头晃脑陶醉着,孩子们停止嬉闹,围在父亲身边,眼里充满了好奇与崇拜。那样的时光里,她是红人儿,孩子们羡慕极了她有一个这样将笛子吹得声声悦耳的父亲,哄着她,把好吃的分给她一份,只为了听她父亲吹笛子时可以靠近一点儿。她亦是非常的骄傲的,那时,父亲是天,是地,是她心目中的大英雄。

③她开始讨厌父亲吹长笛,是小学五年级的时候。那天晚上,她写完作业后,父亲又拿出长笛来吹。笛声刚响,她就大吼一声:“唉呀!别吹了好不好!烦死人了!”笛声戛然而止。她看也没看父亲一眼,转身跑回自己屋。

④她三年级时,父亲的工厂倒闭,两年后,左腿残疾又没技术的父亲被安排当了环卫工,负责她学校周边街区的卫生。那天,一个捣蛋鬼在班里嚷嚷:“门口那扫地的老大爷是小敏她爸!”顿时,嘘声,哄笑声连成一片。她感到无地自容,趴在桌子哭了。那一刻,她只恨父亲没出息!

⑤她毕竟还是个懂事的孩子,没有把这件事告诉父母。只是不再喜欢父亲吹长笛了,每次父亲一吹就被她狠狠地制止。渐渐的,家里就听不到笛声了。

⑥上了初中,离家远,她从不跟别人提家里的事。可事情就是这么巧,父亲工作间隙坐在环卫车旁的马路牙子上吹长笛,竟被电视台记者录进了镜头。节目播出后,恰巧被她老师看到,把这事当作励志故事讲给同学们听,班里爽直的同学对她说:“小敏,你爸好酷哇,扫大街还不忘了吹笛子!”

⑦她万万没想到自己极力隐藏的父亲,就这样被曝光在全班同学面前。她忍无可忍,到家就跟父亲吵:“你说你扫个垃圾,还吹什么长笛,丢人都丢到电视上去了,我都快没脸活着了!”“啪”地一声,母亲的巴掌落在她脸上:“你个没良心的,你怎么这样说你爸!要不是你,你爸……”“别跟孩子瞎说八道!”父亲喝住了母亲。“你可是听着你爸的笛声长大的呀!你小时候那么爱听,你爸干一天活儿回来,多累都吹给你听……

⑧父亲的沉默和母亲的训斥并没有打动她,她还是悄悄地拿走了长笛,扔在了城边的小河里。虽然那一刻她心里也有丝丝的不舍。她等着父亲爆发,然而,没有。自此,父亲再没提过长笛的事儿。

⑨多年以后,她有了孩子,懂得了做父母的艰辛。她对父母很好,常常给他们买吃的穿的。儿子初一那年,学校要开“感恩”主题晚会,儿子在家练唱《父亲》这首歌:“想想您的背影,我感受了坚韧;抚摸您的双手,我摸到了艰辛……我的老父亲,我最疼爱的人,人间的甘甜有十分,您只尝了三分。”儿子唱了一遍又一遍,唱得她心里一阵阵酸,一阵阵疼……

⑩第二天,她买了一支上好的长笛,给父亲送去。父亲先是一愣,随即欣喜地摩挲起来。她吞吞吐吐,说:“爸,对不起,当初是我扔了你那长笛。”父亲一笑:“傻丫头,我早知道是你干的。”母亲走过来:“还是闺女疼你懂你呀!你这条腿没白断,委屈没白受啊!”“腿?没白断?”她吃惊地问。“还不是因为你三年级那年非吵着要电子琴,你爸为了挣钱给你买琴,你爸大雪天骑车给人送货,摔断了腿……”“哎!跟孩子提这些干啥!都是过去的事儿了!”父亲笑着打断母亲。转脸看她。她赶紧抹一把泪,挤出笑来,说:“来来,吹一段!”“吹一段?”父亲似问似答。将长笛横放嘴边。

久违的笛声从父亲嘴边漫延开来,飞扬在屋子的各个角落,她跟着哼唱,母亲则满脸温柔,鬓角的白发泛着银光,格外柔美。

(有删改)

请以“长笛”为线索,从父亲的角度概括父女之间发生的四件事。(4分)

13.选择合适的角度赏析下面的语句。(4分)

(1)清脆悠扬的笛声从父亲的嘴边漫延开来,如哗啦啦的小河流水。大人们摇头晃脑陶醉着,孩子们停止嬉闹,围在父亲身边,眼里充满了好奇与崇拜。(2分)

儿子唱了一遍又一遍,唱得她心里一阵阵酸,一阵阵疼…… (2分)

14.第④段用了何种记叙顺序?有何作用?(4分)

15.结合文章内容,说说父亲是一个怎样的人?(4分)

(二)阅读下面的文字,完成16-17题。(7分)

扇 子

①扇子是何时发明的?众说纷纭,只知道它始于远古。扇子的种类很多,比如在古装戏里,我们常常会看到太监或宫女站在帝王后侧,手持长竿羽扇,那叫“仪仗扇”,目的是为了显示皇家的气派和威仪。仕女们手里的那种团扇,到了唐代已经十分流行,手艺人爱在上面施色、刺绣,小姐们则拿它扑蝶嬉戏,害羞时还能遮脸。在周昉的《簪花仕女图》中,侍女所持的长柄牡丹团扇在无意中告诉了我们一个信息,中国画的“折枝画法”已经出现在那个时期。

②既然说到扇子,就不能不提及折扇。折扇在古代的文人雅士间广受欢迎,一方面是折叠便携,另一方面是可在扇面上题诗作画借物言志,更何况扇骨为竹子所制,手动而风来,乃气节风骨之体现也。金朝的元好问写过《题刘才卿湖石扇头》一诗:“扇头唤起西园梦,好似熙春阁下看。”扇头,也就是扇面。中国文人向来有雅集的传统,喝酒赏景,合作书画,相与酬唱,而互赠扇子也是其中一项。说到这里,不由让我想起了一个有趣的故事:乾隆年间,浙江按察使百菊溪与好友杭州太守李晓园因一点小事闹矛盾,见李晓园久不露面,百菊溪就差人给他送去一柄扇子。其时正值盛夏,李晓园打开一看,上面写着“我非夏日何须畏,君似清风不肯来”,遂一笑释然。

③扇子后来传入欧洲,从文艺复兴到洛可可时期再到新古典时期,中国的扇子一直成为上流社会的风尚标志,它还作为模特的道具被永远记录在安格尔、马奈等大师的画作里。而在中国,扇子则以另外的道具形式被纳入到小说戏剧的创作当中:诸葛亮羽扇纶巾之洒脱,贵妃醉酒扇舞之痴狂,李香君血溅桃花扇之悲壮,晴雯摔扇撕扇之炽烈,秦香莲接过王延龄折扇之沉重……

④好像是到了宋代,文人画开始风行,有更多的书画家喜欢落墨扇面,为中国画拓展了独特的视角也注入了清鲜的活力,扇面画以一种新的绘画形式从扇子的实用价值中剥离出来。到了明清,扇面画更是达到鼎盛,从“明四家”“清四僧”到近代的任伯年、齐白石、张大千等,都留下了大量佳作。很多画家画得好大画,却未必画得好小画。画扇面不只难在构图,突入溢出随形布势,更需要将诗、书、画、印融入尺幅之中,于有限的空间创造出无限的意韵。

16.下列说法不符合原文意思的一项是( )(3分)

A.扇子作用不同。长竿羽扇可显示皇家威严,仕女团扇可用来扑蝶嬉戏,害羞时遮脸。

B.从周昉的《簪花仕女图》中,人们了解到中国画的“折枝画法”在唐代已经出现。

C.折扇因折叠便携,可在扇面题诗以托物言志、体现风骨而在文人雅士间广受欢迎。

D.中国扇子从欧洲文艺复兴到洛可可时期再到新古典时期逐渐成为上流社会的风尚、标志。

17.指出选文的说明顺序,并简要概括出选文是从哪些方面对“扇”进行说明的。(4分)

(三)阅读以下材料,完成18-19题。(7分)

【材料一】 去年久寻不见的绿蝈蝈,今夏已经几乎是随处可见了。我用不着走出我那狭小的园子,就能捉到它们,想要捉多少就有多少。每天晚上,我都听见它们在茂密的树丛草柯中鸣叫。

我给这帮囚徒喂莴苣叶。它们果然在啃咬,但是吃得极少,而且不屑吃。我很快就弄明白了,我养的是一些不太甘愿吃素的家伙。它们需要别的,看上去是想捕捉活食。

我见到过胆量过人的蝈蝈蹿起追扑晕头转向乱飞逃命的蝉,犹如在高空中追逐云雀的苍鹰。与胆量过人的蝈蝈相比,猛禽略逊一筹。苍鹰是专攻比自己弱小的动物,而蝗虫类则相反,攻击比自己个头儿大得多、强壮得多的庞然大物,而这场个头儿相差许多的肉搏的结果是小个头儿必赢无疑。蝈蝈有极强的下颚和利爪,很少不把对手开膛破肚的,而后者因没有武器,只有哀号和挣扎的份儿了。

为了使食谱多样化,我其实还专门喂它们一些香甜的水果,比如梨片、葡萄、甜瓜片等等。这些水果它们全都很爱吃。绿姻蝈就像英国人:它非常喜欢浇上果酱的牛排。

(选自法布尔《昆虫记》,有删改)

【材料二】 蝈蝈是昆虫纲。直翅目,条斯科一些大型鸣虫的通称,个子较大,外形和蝗虫相像,身体草绿色。触角细长。雄虫的前翅互相摩擦,能发出括括括的声音。蝈蝈的食物主要是豆类、菜叶、蚂炸等。成虫体色翠绿,少数淡褐。触角发达,复眼2只,单眼3只。前胸背板宽大,背板下缘有黄色边。

(选自《百度百科》,有删改)

【材料三】 白石老人——为万虫写照,为百鸟张神。他在湖南湘潭那个山清水秀的农村,奔跑在山间地头,虫子是他最好的朋友。他曾回忆道:我看令弟他们扑蝴蝶、捉蜻蜓,扑捉知了,都给我作了绘画的标本。其家中一直养草虫——纺织娘、蚱蜢、蝗虫之类,还有其他生物,他时常注视其特点,作直接写生的练习,历时既久,自然传神。从1909年到1919年十一年间,速写的或工细的画在毛边纸上的画稿,最少也在一千张以上。他的国画中有非常多的虫子形象,竟能让研究昆虫分类学的人一下子看出画的是什么。

(根据网络资料改编)

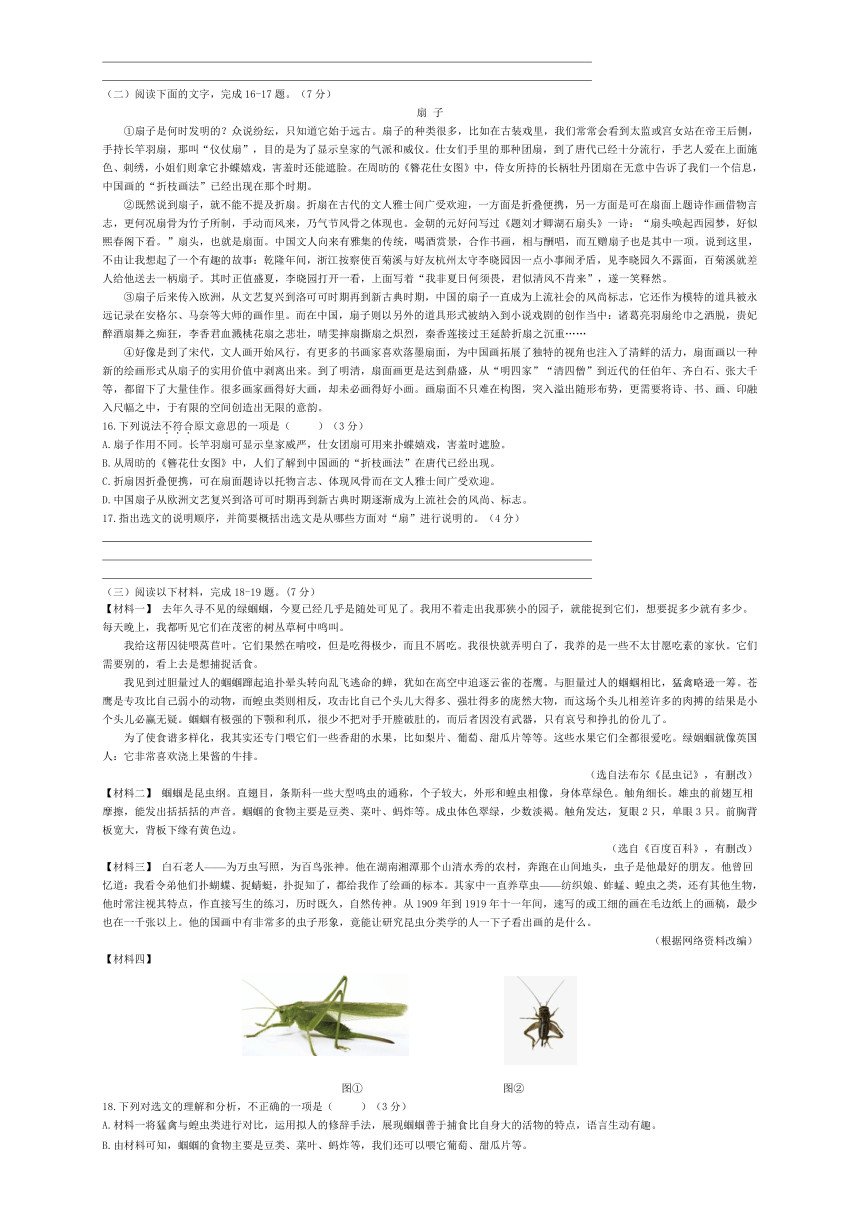

【材料四】

图① 图②

18.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.材料一将猛禽与蝗虫类进行对比,运用拟人的修辞手法,展现蝈蝈善于捕食比自身大的活物的特点,语言生动有趣。

B.由材料可知,蝈蝈的食物主要是豆类、菜叶、蚂炸等,我们还可以喂它葡萄、甜瓜片等。

C.材料四是蝈蝈和蟋蟀两幅作品,文中运用了作比较的说明方法来说明蟋蟀的外形特点。

D.整体看,蟋蟀的体型偏小,触角相对于蝈蝈来说短,但是两条后腿长且发达,便于弹跳;蟋蟀有两个较长的尾从须,蝈蝈没有。图一是蟋蟀,图二则为蝈蝈。

19.联系《昆虫记》和材料三,说说法布尔与齐白石在各自领域取得巨大成就的共同原因。(4分)

四、名著阅读。(10分)

20.下列关于名著内容的表述,不准确的一项是( )(3分)

A.《红星照耀中国》客观地报道了共产党和红军的真实情况,使西方人全面地了解到了中国共产党人的真实生活。

B.《红星照耀中国》的作者斯诺采访了众多共产党领袖和红军将领,如邓发、林伯渠、徐海东等。

C.阅读《昆虫记》时我们能发现,整本书的章节在内容安排上有一个明显的特点是绝大多数章节只写一种昆虫,从各个角度展开描述。

D.鲁迅认为《昆虫记》是一部既有趣又有益的书。在作者笔下,杨柳天牛像个吝啬鬼,身穿一件似乎“缺了布料”的短身燕尾礼服:金蜂“为它的后代做出无私的奉献,为儿女操碎了心”。

21.根据《红星照耀中国》在横线上填出正确的人物名称。(2分)

是一个精研文史哲的学者,也是一个极有天才的军事和政治的战略家;第一次与作者见面时, 用英语打招呼,为他规划采访行程; 大公无私,除了两套统一发放的红军军装,唯一的个人衣服就是用缴获的降落伞做的背心; 的身体是魁梧奇伟的,像老虎一样强悍。他虽然已是五十岁以上的人,还是非常健忘。

22.《昆虫记》是法布尔的传世佳作,亦是一部不朽的世界名著。它融作者毕生的研究成果和人生感悟于一炉,将昆虫世界化作人类获得知识、趣味、美感和思想的美文。请从“知识、趣味、美感、思想”中任选一个关键词,结合《昆虫记》的内容谈谈你对这个词的理解。(5分)

五、写作(50分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

平凡的校园一隅、偏僻的小路尽头、简陋的街头小摊,每日经过它们,你留意过吗?在这些不被人们注意的角落,往往也有温暖的故事、美好的人情、动人的画面和精彩的瞬间,那一幕幕让你惊讶、喜悦、感动,甚至震撼。

请根据上述文字的内容及含义,自选角度,自拟题目,写一篇记叙文。

【写作要求】①内容具体,有真情实感。②书写工整规范,字数不少于600字。

部编版八年级语文第二学期第六单元阶段性检测卷答案及解析

一、语言文字运用(每小题2分,共10分)

1.【答案】B 【解析】本题考查易错的字音、字形。作答此题,首先要认真阅读题目,然后根据自己的日常积累判断加点字的字音、字形是否正确。遇到记忆模糊、不确定的字词,可以采用排除法排除选项,得出正确答案。 A项“曲”应改为“屈”;C项“棘”应读“jí”,“弛”应改为“驰”;D项“荷”应读“hè”,“坚”应改为“艰”。故选B。

2.【答案】C 【解析】C项“去”均指离开;A项:音“fú”,违背/音“bì”,同“弻”,辅佐;B项:动词,往,到/助词,无实义,补充音节;D项:动词,兴起,指被任用/动词,显露、流露。

3.【答案】 D 【解析】A项“惠”同“慧”;B项“曾”同“增”;C项“女”同“汝”。故选D。

4.【答案】C 【解析】A项“沿”指顺水下行;B项“但”指只是,“由”指遵从,“空乏”指“使……财资缺乏”;D项“长河”指黄河。

5.【答案】 C 【解析】《周亚夫军细柳》选自《史记 绛侯周勃世家》,作者司马迁,西汉历史学家。《史记》原名《太史公传》,是我国第一部纪传体通史。

二、古代诗文阅读(20分)

(一)阅读下面这首诗,完成6-7题。(每小题2分,共4分)

【答案】B(2分)

【解析】本题考查对词的理解与赏析。下片的意思是人世间的事情,如同东逝的流水,一去不返,想一想我这一生,就像大梦一场。只有喝醉了酒才能排遣心中苦闷,别的方法都行不通。作者此时身为阶下囚,回想人生世事,觉得人生如梦,表现出一种空虚、疑惑、迷惘感,对未来已失去信心,在现实中又找不到解脱之路,只好遁入醉乡暂时忘却内心的愁闷。因此B项中“感慨现在的生活太平稳”理解错误。故选B。

7. 【答案】表达了作者对故国无比怀恋的情思,亡国灭家后的愤恨、痛楚。(2分)

【解析】本题考查对词的情感的理解。本词上片写景,下片抒情,“世事漫随流水,算来梦里浮生”,作者身为亡国之君,对已灭亡的故国充满了无限怀恋。“醉乡路稳宜频到,此外不堪行”中“醉乡路稳”的反面是醒者行路之难,故云“此外不堪行”,表达了作者国破家灭的愤恨、痛楚。

(二)阅读下面的两段文言文,完成8~10题。(10分)

8.【答案】(1)犯错 (2)等到,到了 (3)已经 (3分)

【解析】本题考查文言词义。解答此题,需要有一定的文言知识储备,在学习中要注意识记文言实词,还要注意由课内到课外的知识迁移。

句意:一个人,常常犯错。 过:犯错。

句意:等到小白立为齐桓公以后。及:等到,到了。

句意:鲍叔就向齐桓公举荐管仲。既:已经。

9.【答案】(1)用这些使他的心受到震撼,使他的性格坚忍起来,增加他所没有的才能。(2)管仲被任用以后,在齐国执政,齐桓公凭借着管仲而称霸。(4分)

【解析】本题考查文言句子翻译。翻译时应当注意做到字字落实,尤其是重点实词的翻译;其次要注意句子中缺失的成分,如主语、宾语需要补全;最后要注意语句的通顺。

(1)重点词:以:用;忍:使……坚忍;曾:同“增”,增加。(2)重点词:既:已经;以:凭借。

10.【答案】磨难:管仲贫困、管仲囚焉。外在因素:好友鲍叔牙在生活上的帮助,在危难时的推荐;齐桓公不计前嫌,量才而用。(3分)

【解析】本题考查对文章内容的理解和概括。第一问可以从乙文中关键句子“管仲贫困”“管仲囚焉”可知管仲的所经历的磨难。第二问通过阅读文本,根据文中关键句“鲍叔终善遇之”“鲍叔遂进管仲”等句子可知,鲍叔牙的帮助是管仲成功的重要因素,答题时据此作答即可。

【乙译文】管仲,名夷吾,是颍上人。他年轻的时候常常和鲍叔牙交往,鲍叔牙知道他很有才干。那时管仲家境贫寒,他经常占鲍叔牙的便宜,但鲍叔始终很好地对待他,不因为这些事而有什么怨言。不久,鲍叔牙侍奉齐国公子小白,管仲侍奉公子纠。等小白立为齐桓公以后,公子纠死了,管仲被囚禁。于是鲍叔就向齐桓公举荐管仲。管仲被任用以后,在齐国执政,齐桓公凭借着管仲而称霸,并以霸主的身份,多次会合诸侯,

使天下归正于一,这都是管仲的智谋。鲍叔推荐了管仲(担任宰相)以后,自己情愿位居管仲之下。他的子孙世世代代在齐国享有俸禄,得到封地的有十几代,多数是著名的大夫。因此,天下的人不称赞管仲的贤能,反而赞美鲍叔能够识别人才。

(三)默写。(6分)

11.【答案】(1)天时不如地利 地利不如人和 (2)山气日夕佳 飞鸟相与还 (3)角声满天秋色里 塞上燕脂凝夜紫 (每空1分,凡错、漏、增字,该空不得分。共6分)

【解析】本题中的“满”“燕”“脂”容易写错。

三、现代文阅读(30分)

(一)阅读下面的文字,完成12-15题。(16分)

12.【答案】①父亲爱吹长笛,经常吹给女儿听。②父亲因女儿讨厌、制止他吹长笛,所以不在家里吹长笛了。③父亲因女儿扔了他的长笛,从此不再提长笛的事儿。④父亲因女儿给他买来新长笛,又吹起了长笛。(写对1点1分,共4分)

【解析】此题考查故事情节的梳理与概括。解答此题的关键是在了解文章内容的基础上来理清情节。先明确贯穿全文的线索,然后按时间顺序去寻找事件,再分别从“父亲的角度”进行归纳概括。

第①②段写父亲爱吹长笛,女儿小时候,特别爱听父亲吹笛,父亲经常吹给女儿听,笛声一响,她就跟着哼唱;第③-⑤段写女儿五年级时,父亲左腿残疾又没技术,当了环卫工。父亲因女儿讨厌、制止他吹长笛,所以不在家里吹长笛了;第⑥-⑧段写女儿上初中时,父亲在工作间隙,在马路牙子上吹长笛,被电台记者录进了镜头。女儿因父亲曝光在全班同学面前,扔了他的长笛,父亲从此不再提长笛的事儿;第⑨- 段写女儿的儿子初一时,因练唱《父亲》,勾起了女儿的回忆,女儿给父亲买来新长笛并道歉,父亲又吹起了长笛。

(1)【答案】运用了比喻的修辞手法和正面、侧面描写相结合的方法,把父亲清脆悠扬的笛声比作小河流水,(或正面写父亲笛声的美妙,同时通过大人们和孩子们的动作和神态进行侧面烘托),表现父亲笛声的美妙和吹笛时营造出的美妙意境,表达出她为父亲感到骄傲的情感。(2分)

【解析】此题考查赏析句子。第一步是点出写作手法,第二步是结合文章内容分析写作手法的作用,第三步是分析表达的情感。前一句“清脆悠扬的笛声从父亲的嘴边漫延开来,如哗啦啦的小河流水”是从正面直接对笛声进行描写;用“清脆悠扬”形容笛声的动听,用“漫延”来表现笛声的扩散、飘扬,“如哗啦啦的小河流水”采用比喻修辞手法,将笛声比作小河流水,生动形象地突出笛声的悠扬。后一句“大人们摇头晃脑陶醉着,孩子们停止嬉闹,围在父亲身边,眼里充满了好奇与崇拜”则是从侧面描写笛声的美妙意境,通过周围大人“摇头晃脑陶醉着”、孩子们“围”“眼里充满了好奇与崇拜”这些动作描写、神态描写,侧面衬托出笛声的悦耳动听;从情节发展上看,与下文女儿因同学的嘲笑不再喜欢父亲吹笛形成对比。

(2)【答案】听着儿子一遍一遍地唱着《父亲》,她明白了当年父母对她的爱,同时为自己当年的虚荣和冒失感到愧疚,为父母的艰辛而感到酸楚。(2分)

【解析】本题考查理解人物心理。要结合上下文分析。

结合第⑨段“多年以后,她有了孩子,懂得了做父母的艰辛”“想想您的背影,我感受了坚韧;抚摸您的双手,我摸到了艰辛……我的老父亲,我最疼爱的人,人间的甘甜有十分,您只尝了三分”可知,她明白了当年父母对她的爱;结合第④段“她感到无地自容,趴在桌子哭了。那一刻,她只恨父亲没出息!”,第⑤段“每次父亲一吹就被她狠狠地制止。渐渐的,家里就听不到笛声了”,第⑦段“你说你扫个垃圾,还吹什么长笛,丢人都丢到电视上去了,我都快没脸活着了!”等句子可知,她这时还应该为自己当年的虚荣和冒失感到愧疚,为父母的艰辛而感到酸楚。

14.【答案】第④段属于插叙,交代了上文写她心烦的原因,使情节更完整,更吸引读者。(4分)

【解析】本题考查记叙顺序的判断及其作用的分析。第④段交代了她心烦的原因是父亲遭到同学的嘲笑,她因此感到无地自容,属于插叙。

15.【答案】父亲是一个多才多艺、关爱孩子、宽容仁爱,不善言辞的人。从父亲笛声悠扬喜欢吹笛子可以看出他是一个多才多艺的人;从父亲因女儿讨厌、制止他吹长笛,所以不在家里吹长笛了可以看出他关爱孩子,在意孩子的感受。(4分)

【解析】本题考查人物形象的分析。文章主要运用心理描写方法来刻画一个多才多艺、关爱孩子、宽容仁爱,而又不善言辞的父亲。

(二)阅读下面的文字,完成16-17题。(7分)

16.【答案】D(3分)

【解析】本题考查学生对文章内容的理解与辨析。ABC项均与原文相符;D项,从第③段“扇子后来传入欧洲,从文艺复兴到洛可可时期再到新古典时期,中国的扇子一直成为上流社会的风尚标志。”可知,“逐渐”有误。

17.【答案】选文采用逻辑顺序,从扇子的发明、折扇的内涵、扇子的传播、扇面画等方面对“扇子”进行了说明。(4分)

【解析】本题考查说明文说明顺序的辨析。文章从扇子的发明、折扇的内涵、扇子的传播、扇面画等方面对“扇子”进行了说明,层次分明,逻辑清晰。

(三)阅读材料,完成18-19题。(9分)

18.【答案】D(3分)

【解析】根据材料二“个子较大,外形和蝗虫相像,身体草绿色。触角细长”可知,图一是蝈蝈,图二则为蟋蟀。

19.【答案】①注重到野外实地观察,观察仔细,重视细节;②富有耐心,坚持不懈(反复实践);③对自己的所从事的事业充满热爱(或热爱生命)﹔④好奇。(4分)

【解析】本题考查内容理解与概括。

根据材料一“我用不着走出我那狭小的园子,就能捉到它们,想要捉多少就有多少。每天晚上,我都听见它们在茂密的树丛草柯中鸣叫”,联系材料三“他时常注视其特点,作直接写生的练习,历时既久,自然传神”可知,法布尔与齐白石都注重实践,在实地观察昆虫;根据材料一第二、四段“我给这帮囚徒喂莴苣叶。它们果然在啃咬,但是吃得极少,而且不屑吃。我很快就弄明白了,我养的是一些不太甘愿吃素的家伙。它们需要别的,看上去是想捕捉活食”“为了使食谱多样化,我其实还专门喂它们一些香甜的水果,比如梨片、葡萄、甜瓜片等等”,联系材料三“从1909年到1919年十一年间,速写的或工细的画在毛边纸上的画稿”可知,法布尔与齐白石观察仔细,重视细节,很有耐心,反复实践;整体来看法布尔与齐白石在各自领域取得巨大成就源于对昆虫好奇与喜爱,对生命的热爱,对事业的精益求精。

四、名著阅读。(10分)

20.【答案】D(3分)

【解析】此题考查对名著内容的理解,《昆虫记》中“为它的后代做出无私的奉献,为儿女操碎了心”的是小甲虫,不是“金蜂”。

21.【答案】①毛泽东 ② 周恩来 ③ 彭德怀 ④贺龙(2分)

【解析】此题考查人物形象,完成本题要求学生对《红星照耀中国》里的红军将领有比较深入的了解,理解他们的人物形象,根据题目中给出的关键信息作答。0.5分一空,共2分。

22.【答案】知识:法布尔在《昆虫记》中详细记录了他所观察和研究的昆虫的外部形态、生物习性,真实地记录了几种常见昆虫的本能、习性、劳动、死亡等,告诉我们很多关于昆虫的知识。如:蟋蟀善于建造巢穴,管理家务;蜘蛛在捕获食物、编织“罗网”方面独具才能;蝉在地下“潜伏”四年在钻出地面,在阳光下歌唱五个星期……(5分)

【解析】本题考查作品的艺术特色和对作品内容的理解。考生要先理解《昆虫记》具有知识性、趣味性、美感、思想性的特点,然后联系作品内容,对本题进行作答。

五、写作(50分)

23.【审题立意】这是一篇材料作文。根据材料内容主要对象为“不被人们注意的角落”,叙述在这个角落里发生的故事、人情、画面和瞬间,材料要求所叙写的内容必须是积极、健康、美好而精彩的,要发现平时没有发现的美,在平凡中挖掘不平凡的人或事。

【范文】

角落里的风景

只有足够薄,才能透彻,才足以让光线浸透缝隙,足以让阳光在掌纹里安身立命。

——题记

冬日,连阳光都柔软得让人心疼。从小巷出来向左转,走百二十步,熟悉的,奶白色的一个角落,明亮干净。迎着阳光,眯着眼睛看去,是个卖面的摊子,五十来岁的老妇人系着围裙,双手揉着面团,眉眼里尽是温和,扬起一片面粉,细碎的,迷了眼。阳光被碾碎了,浮动在围裙上,灿烂着,驼色的冬日,时间被按下了静音键。

靠在墙上,我瞅着这再寻常不过的老妇人揉着面的样子。

黑色的头发,用夹子零乱地夹着,肩上抖落着寸寸阳光,围裙上扑着涩涩的面粉,愈发显得白,她的手不复白皙,绵绵的细纹褪成专属岁月的蜡黄色,有些沧桑。

老妇人温润如水,站在角落,神色专注得像在细细地雕琢着一件工艺品,双手按着面团上,有力的揉、搓,再捧起面团往板上一摔,继续用掌心慢慢地揉,再捏起面粉,往面团上撩,和点水,再轻轻揉,直到完全融合。面团像一只硕大的鹅蛋,轮廓是那么的圆润,只听到每个毛孔吸进阳光的声息。

老妇人的肩膀有节奏地摇着,随着擀面杖的一前一后,依稀看到面粉拽着发丝在荡秋千,凌乱的风景,再寻常不过。压平,再压平,边缘、中间徐徐的凹,面团一圈圈地滚大,磨圆,向用圆规画出的同心圆,饱满地闪耀着太阳的光泽,又倏地被卷起,再被摊平,细细的碾。老妇人的嘴角挂着温和的笑容。

“老板,来三元的手工面!”“好好!”忙弯腰掀起一层布,抓了一把面掂量掂量,再称好了递到了顾客的手中,脸上掬满了笑容,“你这儿的面好,有韧性,可好吃呢!”“谢谢啊,呵呵,以后常来哈!”老妇人点着头抿着唇,捏着裙角擦擦手,眸中温润。

我瞥了瞥那雪白如缎的面条,因着金黄色的阳光,窝着,安静着,不由得心中也柔软了几分。

人生只有不断磨,不断揉,不断搓,并坚持压,坚持擀,坚持碾,才足够丰润,足够漂亮,才能以更大的表面积吸附更多的阳光,才能让温暖,美好流连于掌纹里安身立命,熟悉的角落里,有着别样的美,而那角落里雕镂着阳光与面条的人生却又美得不寻常。

老人,面摊,别样的风景!

说明:本卷共有五大题,23小题,全卷满分120分,考试时间为150分钟。

试卷第1页,共3页

题号 一 二 三 四 五 总分

得分

一、语言文字运用(共10分)

1.下列句子中,没有错别字且加点字注音准确的一项是( )(2分)

A.“富贵不能淫(yín),贫贱(jiàn)不能移,威武不能曲”,面对富贵、贫贱、威武等不同人生境遇时,“大丈夫”总能坚持“仁,义,礼”的原则,以道进退。

B.一个国家的统治者如果没有居安思危的意识,耽于享乐,往往会走向灭亡,“生于忧患(huàn),死于安乐”阐(chǎn)释的就是这个道理。

C.周亚夫驻扎在细柳营时,汉文帝亲自慰问军队,至霸上及棘(jī)门军营时,天子直弛入;至细柳营时,天子按辔(pèi)徐行。

D.愚公率子孙荷(hé)担,最终感动天帝成功移山的故事,体现了古代劳动人民不怕困难、坚苦奋斗的精神。

2.下列加点词的意思和用法相同的一项是( )(2分)

A.行拂乱其所为 无法家拂士 B.已而之细柳军 称善者久之

C.成礼而去 昔人已乘黄鹤去 D.发于畎亩 发于声

3.下列句子中不含通假字的一项是( )(2分)

A.甚矣,汝之不惠 B.曾益其所不能 C.往之女家 D.将军约,军中不得驱驰

4.下列句子中加点字的解释全对的一项是( )(2分)

A. 沿溯阻绝(沿着)/良多趣味(很,实)/晓雾将歇(消失)/五色交辉(交相辉映)

B. 怀民亦未寝(睡觉)/但少闲人如吾两人者耳(但)/与民由之(理由)/空乏其身(财资缺乏)

C. 毕力平险(尽,全)/上自劳军(慰问)/惧其不已(停止)/天子为动(被感动)

D. 长河落日圆(长长的河)/念无与为乐(考虑、想到)/四时俱备(四季)/夕日欲颓(坠落)

5.下面是涉及本单元课文的文学常识,其中不正确的一项是( )(2分)

A.《孟子》是孟子及其弟子共同编写而成的儒家经典之一,与《大学》《中庸》《论语》合称“四书”。

B.《愚公移山》选自《列子·汤问》,这篇寓言故事赞扬了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力。

C.《周亚夫军细柳》选自《史记·绛候周勃世家》。《史记》是西汉历史学家司马迁所撰写的我国第一部编年体通史。

D.《春望》的作者杜甫,字子美,自号少陵野老,世称“杜工部”,杜甫被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。

二、古代诗文阅读(20分)

(一)阅读下面这首诗,完成6-7题。(每小题2分,共4分)

乌夜啼

李煜①

昨夜风兼雨,帘帏②飒飒秋声。烛残漏断频欹枕③,起坐不能平。

世事漫随流水,算来梦里浮生。醉乡④路稳宜频到,此外不堪行。

【注】①李煜:南唐最后一位国君,此词是其亡国入宋后所作。②帘帏(wéi):指帘子和帐子。③欹(qī)枕:指头斜靠在枕头上。④醉乡:指人醉酒时神志不清的状态。

下列对这首词的理解和赏析不正确的一项是( )(2分)

A.上片以倒叙的方式开篇,写词人的凄苦境遇和无奈情态。

B.下片转入沉思,回想人生世事,感慨现在的生活太平稳。

C.“风兼雨”与“飒飒秋声”相对应,渲染了环境与气氛的凄凉。

D.这首秋夜抒情之作,情感真实,简洁质朴,鲜明体现了词人后期作品的特色。

7. 本词表达了作者怎样的情感?(2分)

(二)阅读下面的两段文言文,完成8-10题。(10分)

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市,故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作,征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

【乙】管仲夷吾者,颖上人也。少时常与鲍叔牙游,鲍叔知其贤。管仲贫困,常欺鲍叔,鲍叔终善遇之,不以为言。已而鲍叔事齐公子小白,管仲事公子纠。及小白立为桓公,公子纠死,管仲囚焉。鲍叔遂进管仲。管仲既用,任政于齐,齐桓公以霸,九合诸侯一匡天下管仲之谋也。鲍叔既进管仲,以身下之。子孙世禄于齐,有封邑者十余世,常为名大夫。天下不多管仲之贤,而多鲍叔能知人也。

(节选自《管晏列传》)

解释文中加点词的含义。(3分)

(1)过( ) (2)及 ( ) (3)既( )

9.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)所以动心忍性,曾益其所不能。

(2)管仲既用,任政于齐,齐桓公以霸。

10.甲文告诉我们“磨难造就人才”,乙文中的管仲经历了哪些磨难?管仲的成功,还借助于哪些外在因素?(3分)

(三)默写。(6分)

补写出下列句子中的空缺部分。(每空1分)

(1)《得道多助,失道寡助》中阐述作战三要素关系的句子是: , 。

(2)《饮酒(其五)》中,描绘傍晚时分山间云气缭绕、鸟儿结伴归巢,表达诗人对田园生活喜爱的诗句是:“ , 。”

(3)《雁门太守行》中,从听觉和视觉的角度描写惊心动魄的战斗场面的诗句是:“ , 。”

三、现代文阅读(30分)

(一)阅读下面的文字,完成12-15题。(16分)

父亲的长笛

赵文静

①小时候,每天晚饭后,父亲总喜欢拿出心爱的长笛吹奏一曲。那是,她特别爱听,笛声一响,她就用跑调的声音跟着哼歌。母亲也停下手边的活,侧耳倾听,发丝垂在脸上,格外柔美。

②夏天的傍晚,父亲有时会拿着长笛去巷口儿。邻居们说:“来来,吹一段儿!”“吹一段?”父亲似问似答,将笛长横放嘴边。清脆悠扬的笛声从父亲的嘴边漫延开来,如哗啦啦的小河流水。大人们摇头晃脑陶醉着,孩子们停止嬉闹,围在父亲身边,眼里充满了好奇与崇拜。那样的时光里,她是红人儿,孩子们羡慕极了她有一个这样将笛子吹得声声悦耳的父亲,哄着她,把好吃的分给她一份,只为了听她父亲吹笛子时可以靠近一点儿。她亦是非常的骄傲的,那时,父亲是天,是地,是她心目中的大英雄。

③她开始讨厌父亲吹长笛,是小学五年级的时候。那天晚上,她写完作业后,父亲又拿出长笛来吹。笛声刚响,她就大吼一声:“唉呀!别吹了好不好!烦死人了!”笛声戛然而止。她看也没看父亲一眼,转身跑回自己屋。

④她三年级时,父亲的工厂倒闭,两年后,左腿残疾又没技术的父亲被安排当了环卫工,负责她学校周边街区的卫生。那天,一个捣蛋鬼在班里嚷嚷:“门口那扫地的老大爷是小敏她爸!”顿时,嘘声,哄笑声连成一片。她感到无地自容,趴在桌子哭了。那一刻,她只恨父亲没出息!

⑤她毕竟还是个懂事的孩子,没有把这件事告诉父母。只是不再喜欢父亲吹长笛了,每次父亲一吹就被她狠狠地制止。渐渐的,家里就听不到笛声了。

⑥上了初中,离家远,她从不跟别人提家里的事。可事情就是这么巧,父亲工作间隙坐在环卫车旁的马路牙子上吹长笛,竟被电视台记者录进了镜头。节目播出后,恰巧被她老师看到,把这事当作励志故事讲给同学们听,班里爽直的同学对她说:“小敏,你爸好酷哇,扫大街还不忘了吹笛子!”

⑦她万万没想到自己极力隐藏的父亲,就这样被曝光在全班同学面前。她忍无可忍,到家就跟父亲吵:“你说你扫个垃圾,还吹什么长笛,丢人都丢到电视上去了,我都快没脸活着了!”“啪”地一声,母亲的巴掌落在她脸上:“你个没良心的,你怎么这样说你爸!要不是你,你爸……”“别跟孩子瞎说八道!”父亲喝住了母亲。“你可是听着你爸的笛声长大的呀!你小时候那么爱听,你爸干一天活儿回来,多累都吹给你听……

⑧父亲的沉默和母亲的训斥并没有打动她,她还是悄悄地拿走了长笛,扔在了城边的小河里。虽然那一刻她心里也有丝丝的不舍。她等着父亲爆发,然而,没有。自此,父亲再没提过长笛的事儿。

⑨多年以后,她有了孩子,懂得了做父母的艰辛。她对父母很好,常常给他们买吃的穿的。儿子初一那年,学校要开“感恩”主题晚会,儿子在家练唱《父亲》这首歌:“想想您的背影,我感受了坚韧;抚摸您的双手,我摸到了艰辛……我的老父亲,我最疼爱的人,人间的甘甜有十分,您只尝了三分。”儿子唱了一遍又一遍,唱得她心里一阵阵酸,一阵阵疼……

⑩第二天,她买了一支上好的长笛,给父亲送去。父亲先是一愣,随即欣喜地摩挲起来。她吞吞吐吐,说:“爸,对不起,当初是我扔了你那长笛。”父亲一笑:“傻丫头,我早知道是你干的。”母亲走过来:“还是闺女疼你懂你呀!你这条腿没白断,委屈没白受啊!”“腿?没白断?”她吃惊地问。“还不是因为你三年级那年非吵着要电子琴,你爸为了挣钱给你买琴,你爸大雪天骑车给人送货,摔断了腿……”“哎!跟孩子提这些干啥!都是过去的事儿了!”父亲笑着打断母亲。转脸看她。她赶紧抹一把泪,挤出笑来,说:“来来,吹一段!”“吹一段?”父亲似问似答。将长笛横放嘴边。

久违的笛声从父亲嘴边漫延开来,飞扬在屋子的各个角落,她跟着哼唱,母亲则满脸温柔,鬓角的白发泛着银光,格外柔美。

(有删改)

请以“长笛”为线索,从父亲的角度概括父女之间发生的四件事。(4分)

13.选择合适的角度赏析下面的语句。(4分)

(1)清脆悠扬的笛声从父亲的嘴边漫延开来,如哗啦啦的小河流水。大人们摇头晃脑陶醉着,孩子们停止嬉闹,围在父亲身边,眼里充满了好奇与崇拜。(2分)

儿子唱了一遍又一遍,唱得她心里一阵阵酸,一阵阵疼…… (2分)

14.第④段用了何种记叙顺序?有何作用?(4分)

15.结合文章内容,说说父亲是一个怎样的人?(4分)

(二)阅读下面的文字,完成16-17题。(7分)

扇 子

①扇子是何时发明的?众说纷纭,只知道它始于远古。扇子的种类很多,比如在古装戏里,我们常常会看到太监或宫女站在帝王后侧,手持长竿羽扇,那叫“仪仗扇”,目的是为了显示皇家的气派和威仪。仕女们手里的那种团扇,到了唐代已经十分流行,手艺人爱在上面施色、刺绣,小姐们则拿它扑蝶嬉戏,害羞时还能遮脸。在周昉的《簪花仕女图》中,侍女所持的长柄牡丹团扇在无意中告诉了我们一个信息,中国画的“折枝画法”已经出现在那个时期。

②既然说到扇子,就不能不提及折扇。折扇在古代的文人雅士间广受欢迎,一方面是折叠便携,另一方面是可在扇面上题诗作画借物言志,更何况扇骨为竹子所制,手动而风来,乃气节风骨之体现也。金朝的元好问写过《题刘才卿湖石扇头》一诗:“扇头唤起西园梦,好似熙春阁下看。”扇头,也就是扇面。中国文人向来有雅集的传统,喝酒赏景,合作书画,相与酬唱,而互赠扇子也是其中一项。说到这里,不由让我想起了一个有趣的故事:乾隆年间,浙江按察使百菊溪与好友杭州太守李晓园因一点小事闹矛盾,见李晓园久不露面,百菊溪就差人给他送去一柄扇子。其时正值盛夏,李晓园打开一看,上面写着“我非夏日何须畏,君似清风不肯来”,遂一笑释然。

③扇子后来传入欧洲,从文艺复兴到洛可可时期再到新古典时期,中国的扇子一直成为上流社会的风尚标志,它还作为模特的道具被永远记录在安格尔、马奈等大师的画作里。而在中国,扇子则以另外的道具形式被纳入到小说戏剧的创作当中:诸葛亮羽扇纶巾之洒脱,贵妃醉酒扇舞之痴狂,李香君血溅桃花扇之悲壮,晴雯摔扇撕扇之炽烈,秦香莲接过王延龄折扇之沉重……

④好像是到了宋代,文人画开始风行,有更多的书画家喜欢落墨扇面,为中国画拓展了独特的视角也注入了清鲜的活力,扇面画以一种新的绘画形式从扇子的实用价值中剥离出来。到了明清,扇面画更是达到鼎盛,从“明四家”“清四僧”到近代的任伯年、齐白石、张大千等,都留下了大量佳作。很多画家画得好大画,却未必画得好小画。画扇面不只难在构图,突入溢出随形布势,更需要将诗、书、画、印融入尺幅之中,于有限的空间创造出无限的意韵。

16.下列说法不符合原文意思的一项是( )(3分)

A.扇子作用不同。长竿羽扇可显示皇家威严,仕女团扇可用来扑蝶嬉戏,害羞时遮脸。

B.从周昉的《簪花仕女图》中,人们了解到中国画的“折枝画法”在唐代已经出现。

C.折扇因折叠便携,可在扇面题诗以托物言志、体现风骨而在文人雅士间广受欢迎。

D.中国扇子从欧洲文艺复兴到洛可可时期再到新古典时期逐渐成为上流社会的风尚、标志。

17.指出选文的说明顺序,并简要概括出选文是从哪些方面对“扇”进行说明的。(4分)

(三)阅读以下材料,完成18-19题。(7分)

【材料一】 去年久寻不见的绿蝈蝈,今夏已经几乎是随处可见了。我用不着走出我那狭小的园子,就能捉到它们,想要捉多少就有多少。每天晚上,我都听见它们在茂密的树丛草柯中鸣叫。

我给这帮囚徒喂莴苣叶。它们果然在啃咬,但是吃得极少,而且不屑吃。我很快就弄明白了,我养的是一些不太甘愿吃素的家伙。它们需要别的,看上去是想捕捉活食。

我见到过胆量过人的蝈蝈蹿起追扑晕头转向乱飞逃命的蝉,犹如在高空中追逐云雀的苍鹰。与胆量过人的蝈蝈相比,猛禽略逊一筹。苍鹰是专攻比自己弱小的动物,而蝗虫类则相反,攻击比自己个头儿大得多、强壮得多的庞然大物,而这场个头儿相差许多的肉搏的结果是小个头儿必赢无疑。蝈蝈有极强的下颚和利爪,很少不把对手开膛破肚的,而后者因没有武器,只有哀号和挣扎的份儿了。

为了使食谱多样化,我其实还专门喂它们一些香甜的水果,比如梨片、葡萄、甜瓜片等等。这些水果它们全都很爱吃。绿姻蝈就像英国人:它非常喜欢浇上果酱的牛排。

(选自法布尔《昆虫记》,有删改)

【材料二】 蝈蝈是昆虫纲。直翅目,条斯科一些大型鸣虫的通称,个子较大,外形和蝗虫相像,身体草绿色。触角细长。雄虫的前翅互相摩擦,能发出括括括的声音。蝈蝈的食物主要是豆类、菜叶、蚂炸等。成虫体色翠绿,少数淡褐。触角发达,复眼2只,单眼3只。前胸背板宽大,背板下缘有黄色边。

(选自《百度百科》,有删改)

【材料三】 白石老人——为万虫写照,为百鸟张神。他在湖南湘潭那个山清水秀的农村,奔跑在山间地头,虫子是他最好的朋友。他曾回忆道:我看令弟他们扑蝴蝶、捉蜻蜓,扑捉知了,都给我作了绘画的标本。其家中一直养草虫——纺织娘、蚱蜢、蝗虫之类,还有其他生物,他时常注视其特点,作直接写生的练习,历时既久,自然传神。从1909年到1919年十一年间,速写的或工细的画在毛边纸上的画稿,最少也在一千张以上。他的国画中有非常多的虫子形象,竟能让研究昆虫分类学的人一下子看出画的是什么。

(根据网络资料改编)

【材料四】

图① 图②

18.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.材料一将猛禽与蝗虫类进行对比,运用拟人的修辞手法,展现蝈蝈善于捕食比自身大的活物的特点,语言生动有趣。

B.由材料可知,蝈蝈的食物主要是豆类、菜叶、蚂炸等,我们还可以喂它葡萄、甜瓜片等。

C.材料四是蝈蝈和蟋蟀两幅作品,文中运用了作比较的说明方法来说明蟋蟀的外形特点。

D.整体看,蟋蟀的体型偏小,触角相对于蝈蝈来说短,但是两条后腿长且发达,便于弹跳;蟋蟀有两个较长的尾从须,蝈蝈没有。图一是蟋蟀,图二则为蝈蝈。

19.联系《昆虫记》和材料三,说说法布尔与齐白石在各自领域取得巨大成就的共同原因。(4分)

四、名著阅读。(10分)

20.下列关于名著内容的表述,不准确的一项是( )(3分)

A.《红星照耀中国》客观地报道了共产党和红军的真实情况,使西方人全面地了解到了中国共产党人的真实生活。

B.《红星照耀中国》的作者斯诺采访了众多共产党领袖和红军将领,如邓发、林伯渠、徐海东等。

C.阅读《昆虫记》时我们能发现,整本书的章节在内容安排上有一个明显的特点是绝大多数章节只写一种昆虫,从各个角度展开描述。

D.鲁迅认为《昆虫记》是一部既有趣又有益的书。在作者笔下,杨柳天牛像个吝啬鬼,身穿一件似乎“缺了布料”的短身燕尾礼服:金蜂“为它的后代做出无私的奉献,为儿女操碎了心”。

21.根据《红星照耀中国》在横线上填出正确的人物名称。(2分)

是一个精研文史哲的学者,也是一个极有天才的军事和政治的战略家;第一次与作者见面时, 用英语打招呼,为他规划采访行程; 大公无私,除了两套统一发放的红军军装,唯一的个人衣服就是用缴获的降落伞做的背心; 的身体是魁梧奇伟的,像老虎一样强悍。他虽然已是五十岁以上的人,还是非常健忘。

22.《昆虫记》是法布尔的传世佳作,亦是一部不朽的世界名著。它融作者毕生的研究成果和人生感悟于一炉,将昆虫世界化作人类获得知识、趣味、美感和思想的美文。请从“知识、趣味、美感、思想”中任选一个关键词,结合《昆虫记》的内容谈谈你对这个词的理解。(5分)

五、写作(50分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

平凡的校园一隅、偏僻的小路尽头、简陋的街头小摊,每日经过它们,你留意过吗?在这些不被人们注意的角落,往往也有温暖的故事、美好的人情、动人的画面和精彩的瞬间,那一幕幕让你惊讶、喜悦、感动,甚至震撼。

请根据上述文字的内容及含义,自选角度,自拟题目,写一篇记叙文。

【写作要求】①内容具体,有真情实感。②书写工整规范,字数不少于600字。

部编版八年级语文第二学期第六单元阶段性检测卷答案及解析

一、语言文字运用(每小题2分,共10分)

1.【答案】B 【解析】本题考查易错的字音、字形。作答此题,首先要认真阅读题目,然后根据自己的日常积累判断加点字的字音、字形是否正确。遇到记忆模糊、不确定的字词,可以采用排除法排除选项,得出正确答案。 A项“曲”应改为“屈”;C项“棘”应读“jí”,“弛”应改为“驰”;D项“荷”应读“hè”,“坚”应改为“艰”。故选B。

2.【答案】C 【解析】C项“去”均指离开;A项:音“fú”,违背/音“bì”,同“弻”,辅佐;B项:动词,往,到/助词,无实义,补充音节;D项:动词,兴起,指被任用/动词,显露、流露。

3.【答案】 D 【解析】A项“惠”同“慧”;B项“曾”同“增”;C项“女”同“汝”。故选D。

4.【答案】C 【解析】A项“沿”指顺水下行;B项“但”指只是,“由”指遵从,“空乏”指“使……财资缺乏”;D项“长河”指黄河。

5.【答案】 C 【解析】《周亚夫军细柳》选自《史记 绛侯周勃世家》,作者司马迁,西汉历史学家。《史记》原名《太史公传》,是我国第一部纪传体通史。

二、古代诗文阅读(20分)

(一)阅读下面这首诗,完成6-7题。(每小题2分,共4分)

【答案】B(2分)

【解析】本题考查对词的理解与赏析。下片的意思是人世间的事情,如同东逝的流水,一去不返,想一想我这一生,就像大梦一场。只有喝醉了酒才能排遣心中苦闷,别的方法都行不通。作者此时身为阶下囚,回想人生世事,觉得人生如梦,表现出一种空虚、疑惑、迷惘感,对未来已失去信心,在现实中又找不到解脱之路,只好遁入醉乡暂时忘却内心的愁闷。因此B项中“感慨现在的生活太平稳”理解错误。故选B。

7. 【答案】表达了作者对故国无比怀恋的情思,亡国灭家后的愤恨、痛楚。(2分)

【解析】本题考查对词的情感的理解。本词上片写景,下片抒情,“世事漫随流水,算来梦里浮生”,作者身为亡国之君,对已灭亡的故国充满了无限怀恋。“醉乡路稳宜频到,此外不堪行”中“醉乡路稳”的反面是醒者行路之难,故云“此外不堪行”,表达了作者国破家灭的愤恨、痛楚。

(二)阅读下面的两段文言文,完成8~10题。(10分)

8.【答案】(1)犯错 (2)等到,到了 (3)已经 (3分)

【解析】本题考查文言词义。解答此题,需要有一定的文言知识储备,在学习中要注意识记文言实词,还要注意由课内到课外的知识迁移。

句意:一个人,常常犯错。 过:犯错。

句意:等到小白立为齐桓公以后。及:等到,到了。

句意:鲍叔就向齐桓公举荐管仲。既:已经。

9.【答案】(1)用这些使他的心受到震撼,使他的性格坚忍起来,增加他所没有的才能。(2)管仲被任用以后,在齐国执政,齐桓公凭借着管仲而称霸。(4分)

【解析】本题考查文言句子翻译。翻译时应当注意做到字字落实,尤其是重点实词的翻译;其次要注意句子中缺失的成分,如主语、宾语需要补全;最后要注意语句的通顺。

(1)重点词:以:用;忍:使……坚忍;曾:同“增”,增加。(2)重点词:既:已经;以:凭借。

10.【答案】磨难:管仲贫困、管仲囚焉。外在因素:好友鲍叔牙在生活上的帮助,在危难时的推荐;齐桓公不计前嫌,量才而用。(3分)

【解析】本题考查对文章内容的理解和概括。第一问可以从乙文中关键句子“管仲贫困”“管仲囚焉”可知管仲的所经历的磨难。第二问通过阅读文本,根据文中关键句“鲍叔终善遇之”“鲍叔遂进管仲”等句子可知,鲍叔牙的帮助是管仲成功的重要因素,答题时据此作答即可。

【乙译文】管仲,名夷吾,是颍上人。他年轻的时候常常和鲍叔牙交往,鲍叔牙知道他很有才干。那时管仲家境贫寒,他经常占鲍叔牙的便宜,但鲍叔始终很好地对待他,不因为这些事而有什么怨言。不久,鲍叔牙侍奉齐国公子小白,管仲侍奉公子纠。等小白立为齐桓公以后,公子纠死了,管仲被囚禁。于是鲍叔就向齐桓公举荐管仲。管仲被任用以后,在齐国执政,齐桓公凭借着管仲而称霸,并以霸主的身份,多次会合诸侯,

使天下归正于一,这都是管仲的智谋。鲍叔推荐了管仲(担任宰相)以后,自己情愿位居管仲之下。他的子孙世世代代在齐国享有俸禄,得到封地的有十几代,多数是著名的大夫。因此,天下的人不称赞管仲的贤能,反而赞美鲍叔能够识别人才。

(三)默写。(6分)

11.【答案】(1)天时不如地利 地利不如人和 (2)山气日夕佳 飞鸟相与还 (3)角声满天秋色里 塞上燕脂凝夜紫 (每空1分,凡错、漏、增字,该空不得分。共6分)

【解析】本题中的“满”“燕”“脂”容易写错。

三、现代文阅读(30分)

(一)阅读下面的文字,完成12-15题。(16分)

12.【答案】①父亲爱吹长笛,经常吹给女儿听。②父亲因女儿讨厌、制止他吹长笛,所以不在家里吹长笛了。③父亲因女儿扔了他的长笛,从此不再提长笛的事儿。④父亲因女儿给他买来新长笛,又吹起了长笛。(写对1点1分,共4分)

【解析】此题考查故事情节的梳理与概括。解答此题的关键是在了解文章内容的基础上来理清情节。先明确贯穿全文的线索,然后按时间顺序去寻找事件,再分别从“父亲的角度”进行归纳概括。

第①②段写父亲爱吹长笛,女儿小时候,特别爱听父亲吹笛,父亲经常吹给女儿听,笛声一响,她就跟着哼唱;第③-⑤段写女儿五年级时,父亲左腿残疾又没技术,当了环卫工。父亲因女儿讨厌、制止他吹长笛,所以不在家里吹长笛了;第⑥-⑧段写女儿上初中时,父亲在工作间隙,在马路牙子上吹长笛,被电台记者录进了镜头。女儿因父亲曝光在全班同学面前,扔了他的长笛,父亲从此不再提长笛的事儿;第⑨- 段写女儿的儿子初一时,因练唱《父亲》,勾起了女儿的回忆,女儿给父亲买来新长笛并道歉,父亲又吹起了长笛。

(1)【答案】运用了比喻的修辞手法和正面、侧面描写相结合的方法,把父亲清脆悠扬的笛声比作小河流水,(或正面写父亲笛声的美妙,同时通过大人们和孩子们的动作和神态进行侧面烘托),表现父亲笛声的美妙和吹笛时营造出的美妙意境,表达出她为父亲感到骄傲的情感。(2分)

【解析】此题考查赏析句子。第一步是点出写作手法,第二步是结合文章内容分析写作手法的作用,第三步是分析表达的情感。前一句“清脆悠扬的笛声从父亲的嘴边漫延开来,如哗啦啦的小河流水”是从正面直接对笛声进行描写;用“清脆悠扬”形容笛声的动听,用“漫延”来表现笛声的扩散、飘扬,“如哗啦啦的小河流水”采用比喻修辞手法,将笛声比作小河流水,生动形象地突出笛声的悠扬。后一句“大人们摇头晃脑陶醉着,孩子们停止嬉闹,围在父亲身边,眼里充满了好奇与崇拜”则是从侧面描写笛声的美妙意境,通过周围大人“摇头晃脑陶醉着”、孩子们“围”“眼里充满了好奇与崇拜”这些动作描写、神态描写,侧面衬托出笛声的悦耳动听;从情节发展上看,与下文女儿因同学的嘲笑不再喜欢父亲吹笛形成对比。

(2)【答案】听着儿子一遍一遍地唱着《父亲》,她明白了当年父母对她的爱,同时为自己当年的虚荣和冒失感到愧疚,为父母的艰辛而感到酸楚。(2分)

【解析】本题考查理解人物心理。要结合上下文分析。

结合第⑨段“多年以后,她有了孩子,懂得了做父母的艰辛”“想想您的背影,我感受了坚韧;抚摸您的双手,我摸到了艰辛……我的老父亲,我最疼爱的人,人间的甘甜有十分,您只尝了三分”可知,她明白了当年父母对她的爱;结合第④段“她感到无地自容,趴在桌子哭了。那一刻,她只恨父亲没出息!”,第⑤段“每次父亲一吹就被她狠狠地制止。渐渐的,家里就听不到笛声了”,第⑦段“你说你扫个垃圾,还吹什么长笛,丢人都丢到电视上去了,我都快没脸活着了!”等句子可知,她这时还应该为自己当年的虚荣和冒失感到愧疚,为父母的艰辛而感到酸楚。

14.【答案】第④段属于插叙,交代了上文写她心烦的原因,使情节更完整,更吸引读者。(4分)

【解析】本题考查记叙顺序的判断及其作用的分析。第④段交代了她心烦的原因是父亲遭到同学的嘲笑,她因此感到无地自容,属于插叙。

15.【答案】父亲是一个多才多艺、关爱孩子、宽容仁爱,不善言辞的人。从父亲笛声悠扬喜欢吹笛子可以看出他是一个多才多艺的人;从父亲因女儿讨厌、制止他吹长笛,所以不在家里吹长笛了可以看出他关爱孩子,在意孩子的感受。(4分)

【解析】本题考查人物形象的分析。文章主要运用心理描写方法来刻画一个多才多艺、关爱孩子、宽容仁爱,而又不善言辞的父亲。

(二)阅读下面的文字,完成16-17题。(7分)

16.【答案】D(3分)

【解析】本题考查学生对文章内容的理解与辨析。ABC项均与原文相符;D项,从第③段“扇子后来传入欧洲,从文艺复兴到洛可可时期再到新古典时期,中国的扇子一直成为上流社会的风尚标志。”可知,“逐渐”有误。

17.【答案】选文采用逻辑顺序,从扇子的发明、折扇的内涵、扇子的传播、扇面画等方面对“扇子”进行了说明。(4分)

【解析】本题考查说明文说明顺序的辨析。文章从扇子的发明、折扇的内涵、扇子的传播、扇面画等方面对“扇子”进行了说明,层次分明,逻辑清晰。

(三)阅读材料,完成18-19题。(9分)

18.【答案】D(3分)

【解析】根据材料二“个子较大,外形和蝗虫相像,身体草绿色。触角细长”可知,图一是蝈蝈,图二则为蟋蟀。

19.【答案】①注重到野外实地观察,观察仔细,重视细节;②富有耐心,坚持不懈(反复实践);③对自己的所从事的事业充满热爱(或热爱生命)﹔④好奇。(4分)

【解析】本题考查内容理解与概括。

根据材料一“我用不着走出我那狭小的园子,就能捉到它们,想要捉多少就有多少。每天晚上,我都听见它们在茂密的树丛草柯中鸣叫”,联系材料三“他时常注视其特点,作直接写生的练习,历时既久,自然传神”可知,法布尔与齐白石都注重实践,在实地观察昆虫;根据材料一第二、四段“我给这帮囚徒喂莴苣叶。它们果然在啃咬,但是吃得极少,而且不屑吃。我很快就弄明白了,我养的是一些不太甘愿吃素的家伙。它们需要别的,看上去是想捕捉活食”“为了使食谱多样化,我其实还专门喂它们一些香甜的水果,比如梨片、葡萄、甜瓜片等等”,联系材料三“从1909年到1919年十一年间,速写的或工细的画在毛边纸上的画稿”可知,法布尔与齐白石观察仔细,重视细节,很有耐心,反复实践;整体来看法布尔与齐白石在各自领域取得巨大成就源于对昆虫好奇与喜爱,对生命的热爱,对事业的精益求精。

四、名著阅读。(10分)

20.【答案】D(3分)

【解析】此题考查对名著内容的理解,《昆虫记》中“为它的后代做出无私的奉献,为儿女操碎了心”的是小甲虫,不是“金蜂”。

21.【答案】①毛泽东 ② 周恩来 ③ 彭德怀 ④贺龙(2分)

【解析】此题考查人物形象,完成本题要求学生对《红星照耀中国》里的红军将领有比较深入的了解,理解他们的人物形象,根据题目中给出的关键信息作答。0.5分一空,共2分。

22.【答案】知识:法布尔在《昆虫记》中详细记录了他所观察和研究的昆虫的外部形态、生物习性,真实地记录了几种常见昆虫的本能、习性、劳动、死亡等,告诉我们很多关于昆虫的知识。如:蟋蟀善于建造巢穴,管理家务;蜘蛛在捕获食物、编织“罗网”方面独具才能;蝉在地下“潜伏”四年在钻出地面,在阳光下歌唱五个星期……(5分)

【解析】本题考查作品的艺术特色和对作品内容的理解。考生要先理解《昆虫记》具有知识性、趣味性、美感、思想性的特点,然后联系作品内容,对本题进行作答。

五、写作(50分)

23.【审题立意】这是一篇材料作文。根据材料内容主要对象为“不被人们注意的角落”,叙述在这个角落里发生的故事、人情、画面和瞬间,材料要求所叙写的内容必须是积极、健康、美好而精彩的,要发现平时没有发现的美,在平凡中挖掘不平凡的人或事。

【范文】

角落里的风景

只有足够薄,才能透彻,才足以让光线浸透缝隙,足以让阳光在掌纹里安身立命。

——题记

冬日,连阳光都柔软得让人心疼。从小巷出来向左转,走百二十步,熟悉的,奶白色的一个角落,明亮干净。迎着阳光,眯着眼睛看去,是个卖面的摊子,五十来岁的老妇人系着围裙,双手揉着面团,眉眼里尽是温和,扬起一片面粉,细碎的,迷了眼。阳光被碾碎了,浮动在围裙上,灿烂着,驼色的冬日,时间被按下了静音键。

靠在墙上,我瞅着这再寻常不过的老妇人揉着面的样子。

黑色的头发,用夹子零乱地夹着,肩上抖落着寸寸阳光,围裙上扑着涩涩的面粉,愈发显得白,她的手不复白皙,绵绵的细纹褪成专属岁月的蜡黄色,有些沧桑。

老妇人温润如水,站在角落,神色专注得像在细细地雕琢着一件工艺品,双手按着面团上,有力的揉、搓,再捧起面团往板上一摔,继续用掌心慢慢地揉,再捏起面粉,往面团上撩,和点水,再轻轻揉,直到完全融合。面团像一只硕大的鹅蛋,轮廓是那么的圆润,只听到每个毛孔吸进阳光的声息。

老妇人的肩膀有节奏地摇着,随着擀面杖的一前一后,依稀看到面粉拽着发丝在荡秋千,凌乱的风景,再寻常不过。压平,再压平,边缘、中间徐徐的凹,面团一圈圈地滚大,磨圆,向用圆规画出的同心圆,饱满地闪耀着太阳的光泽,又倏地被卷起,再被摊平,细细的碾。老妇人的嘴角挂着温和的笑容。

“老板,来三元的手工面!”“好好!”忙弯腰掀起一层布,抓了一把面掂量掂量,再称好了递到了顾客的手中,脸上掬满了笑容,“你这儿的面好,有韧性,可好吃呢!”“谢谢啊,呵呵,以后常来哈!”老妇人点着头抿着唇,捏着裙角擦擦手,眸中温润。

我瞥了瞥那雪白如缎的面条,因着金黄色的阳光,窝着,安静着,不由得心中也柔软了几分。

人生只有不断磨,不断揉,不断搓,并坚持压,坚持擀,坚持碾,才足够丰润,足够漂亮,才能以更大的表面积吸附更多的阳光,才能让温暖,美好流连于掌纹里安身立命,熟悉的角落里,有着别样的美,而那角落里雕镂着阳光与面条的人生却又美得不寻常。

老人,面摊,别样的风景!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读