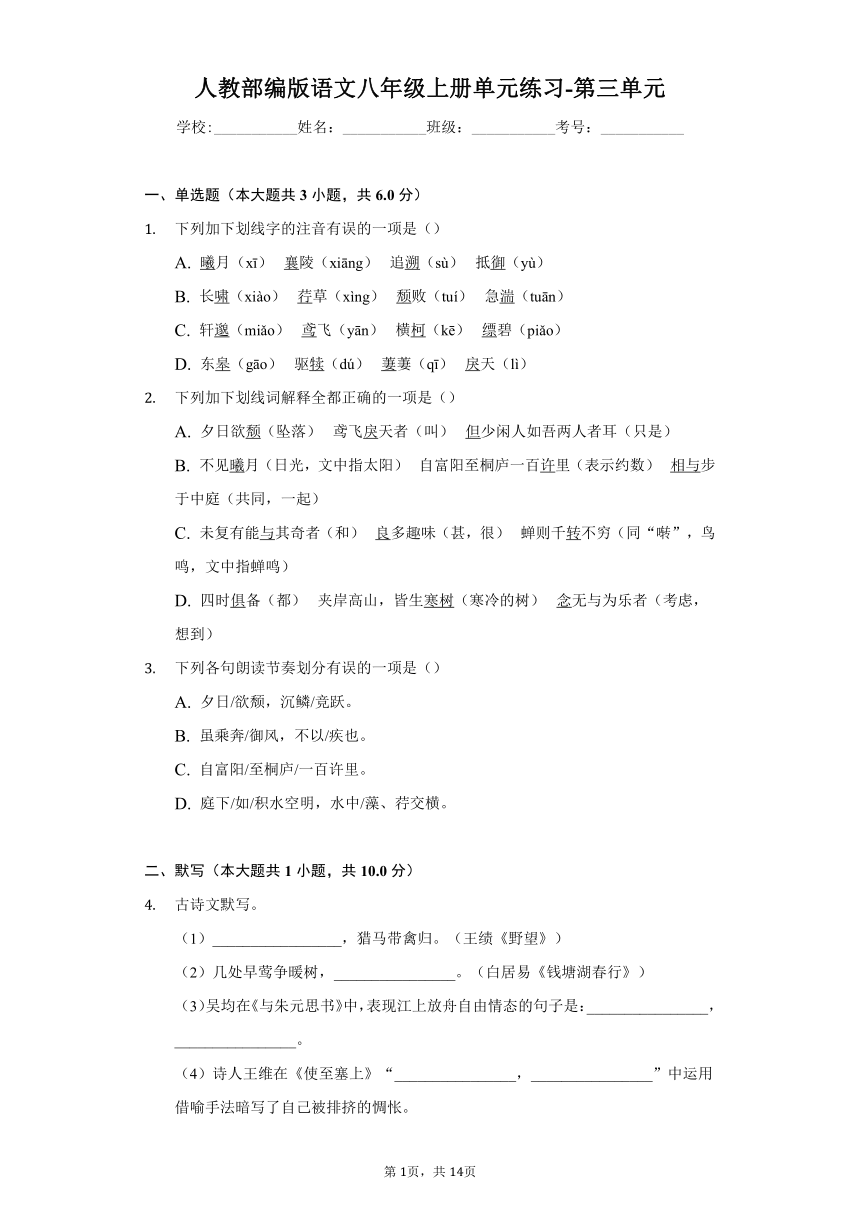

人教部编版语文八年级上册单元练习-第三单元(含解析)

文档属性

| 名称 | 人教部编版语文八年级上册单元练习-第三单元(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 45.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-10 18:54:24 | ||

图片预览

文档简介

人教部编版语文八年级上册单元练习-第三单元

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

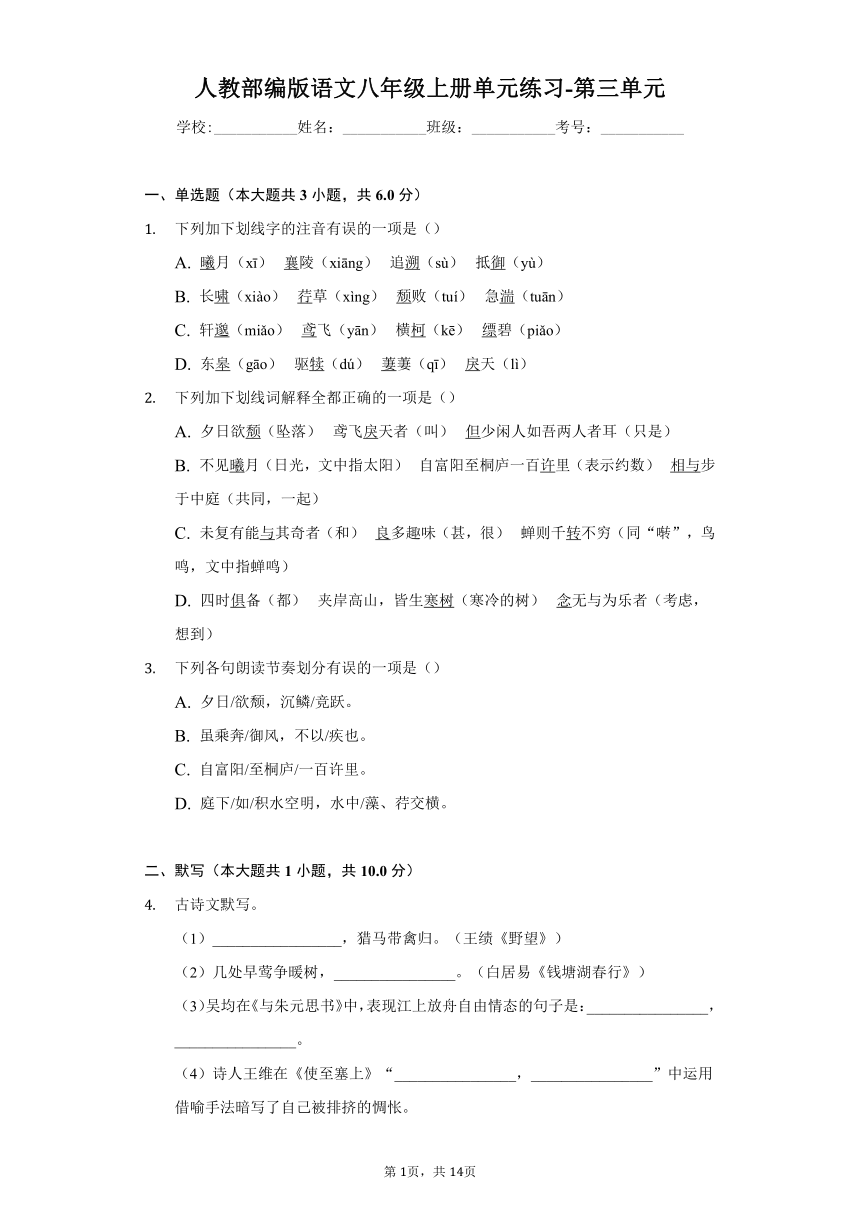

一、单选题(本大题共3小题,共6.0分)

下列加下划线字的注音有误的一项是()

A. 曦月(xī) 襄陵(xiāng) 追溯(sù) 抵御(yù)

B. 长啸(xiào) 荇草(xìng) 颓败(tuí) 急湍(tuān)

C. 轩邈(miǎo) 鸢飞(yān) 横柯(kē) 缥碧(piǎo)

D. 东皋(gāo) 驱犊(dú) 萋萋(qī) 戾天(lì)

下列加下划线词解释全都正确的一项是()

A. 夕日欲颓(坠落) 鸢飞戾天者(叫) 但少闲人如吾两人者耳(只是)

B. 不见曦月(日光,文中指太阳) 自富阳至桐庐一百许里(表示约数) 相与步于中庭(共同,一起)

C. 未复有能与其奇者(和) 良多趣味(甚,很) 蝉则千转不穷(同“啭”,鸟鸣,文中指蝉鸣)

D. 四时俱备(都) 夹岸高山,皆生寒树(寒冷的树) 念无与为乐者(考虑,想到)

下列各句朗读节奏划分有误的一项是()

A. 夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。

B. 虽乘奔/御风,不以/疾也。

C. 自富阳/至桐庐/一百许里。

D. 庭下/如/积水空明,水中/藻、荇交横。

二、默写(本大题共1小题,共10.0分)

古诗文默写。

(1)_________________,猎马带禽归。(王绩《野望》)

(2)几处早莺争暖树,________________。(白居易《钱塘湖春行》)

(3)吴均在《与朱元思书》中,表现江上放舟自由情态的句子是:________________,________________。

(4)诗人王维在《使至塞上》“________________,________________”中运用借喻手法暗写了自己被排挤的惆怅。

(5)仁者乐山,智者乐水。水,包容众生,又滋养万物。请你写出古诗中含有“水”字的连续的两句诗:________________,________________。

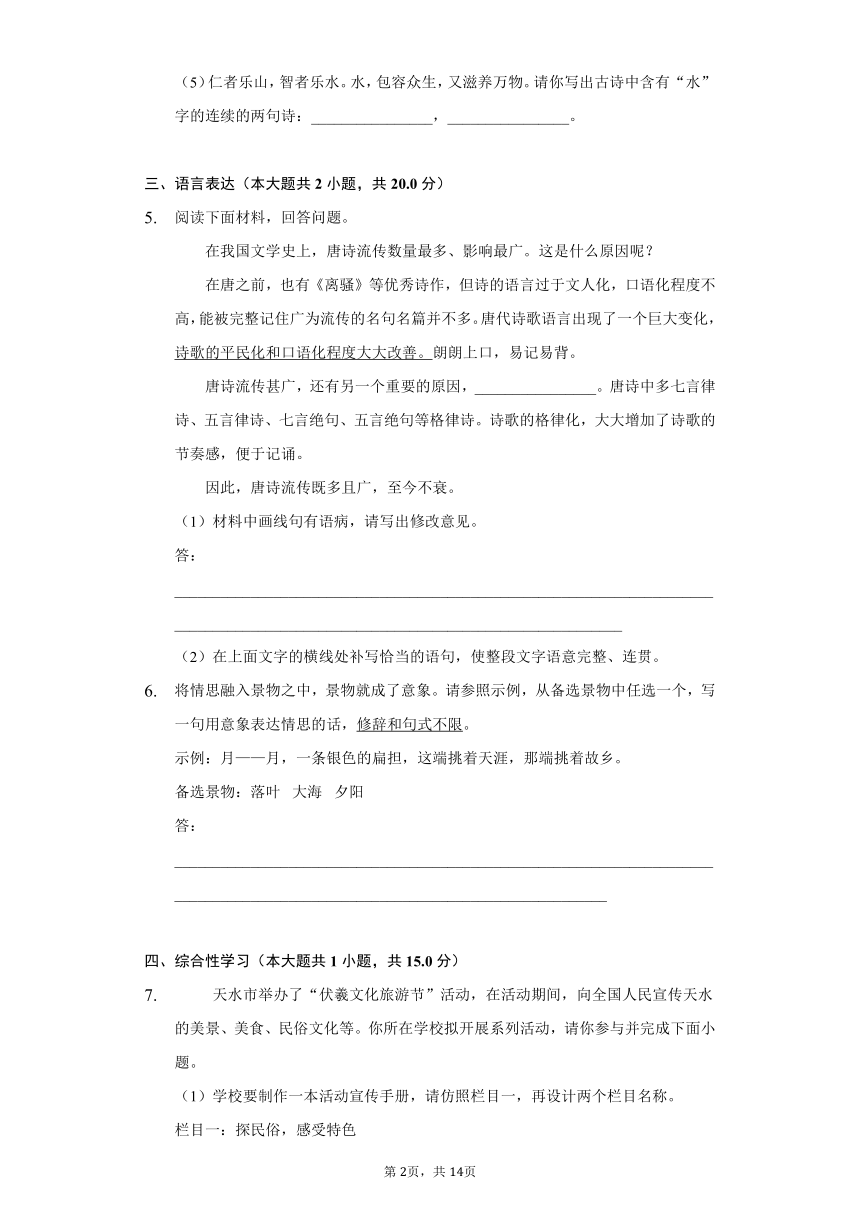

三、语言表达(本大题共2小题,共20.0分)

阅读下面材料,回答问题。

在我国文学史上,唐诗流传数量最多、影响最广。这是什么原因呢?

在唐之前,也有《离骚》等优秀诗作,但诗的语言过于文人化,口语化程度不高,能被完整记住广为流传的名句名篇并不多。唐代诗歌语言出现了一个巨大变化,诗歌的平民化和口语化程度大大改善。朗朗上口,易记易背。

唐诗流传甚广,还有另一个重要的原因,________________。唐诗中多七言律诗、五言律诗、七言绝句、五言绝句等格律诗。诗歌的格律化,大大增加了诗歌的节奏感,便于记诵。

因此,唐诗流传既多且广,至今不衰。

(1)材料中画线句有语病,请写出修改意见。

答:__________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)在上面文字的横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整、连贯。

将情思融入景物之中,景物就成了意象。请参照示例,从备选景物中任选一个,写一句用意象表达情思的话,修辞和句式不限。

示例:月——月,一条银色的扁担,这端挑着天涯,那端挑着故乡。

备选景物:落叶 大海 夕阳

答:________________________________________________________________________________________________________________________________

四、综合性学习(本大题共1小题,共15.0分)

天水市举办了“伏羲文化旅游节”活动,在活动期间,向全国人民宣传天水的美景、美食、民俗文化等。你所在学校拟开展系列活动,请你参与并完成下面小题。

(1)学校要制作一本活动宣传手册,请仿照栏目一,再设计两个栏目名称。

栏目一:探民俗,感受特色

栏目二:____________________

栏目三:____________________

(2)学校准备邀请著名学者李教授于7月6日在我校做一场有关“天水民俗文化”的讲座,请你代学校拟写一份邀请函。

具体要求:①文中不得出现真实的校名(校名用“××学校”代替)。②格式规范,语言得体。

邀请函

(3)天水秀,祖国美。班上开展“我爱祖国大好河山”主题演讲活动,请你为主持人设计一段开场白。(50字左右)

答:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

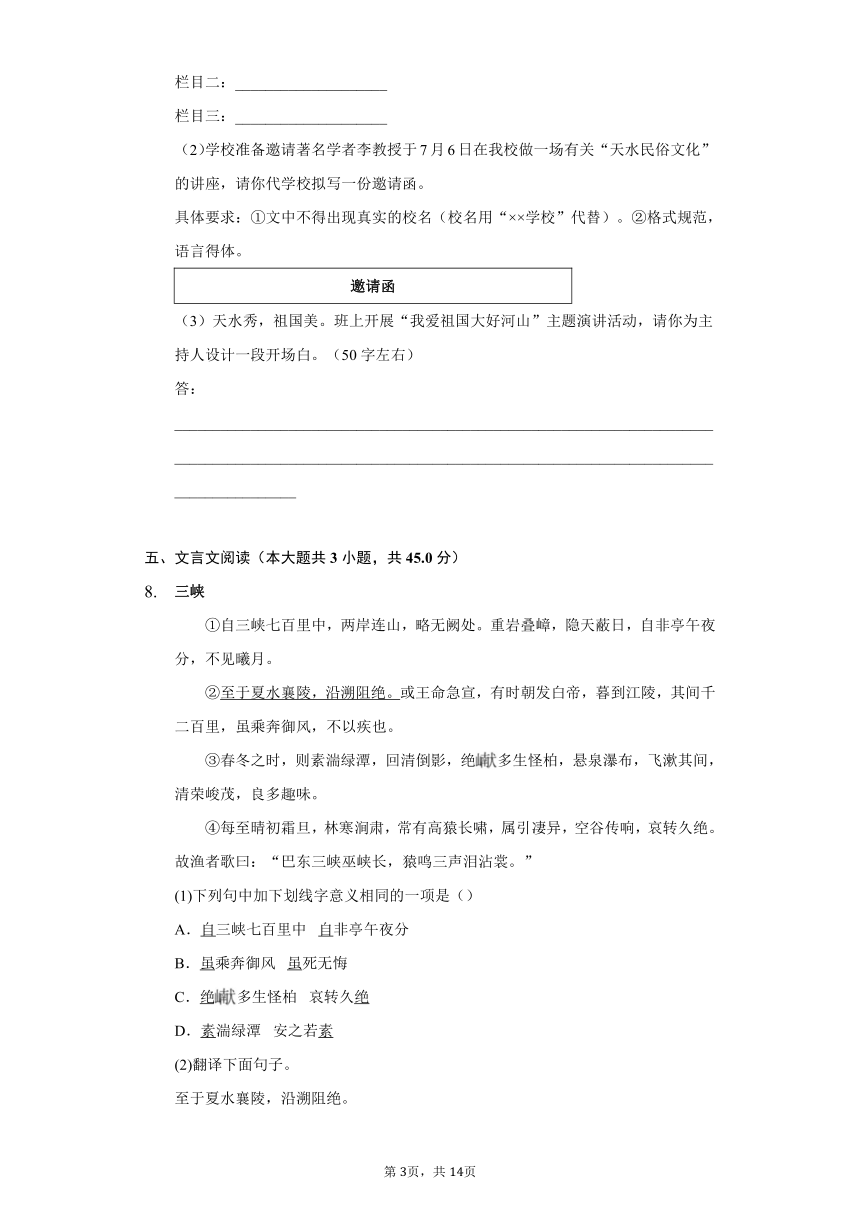

五、文言文阅读(本大题共3小题,共45.0分)

三峡

①自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

②至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

③春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

④每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

(1)下列句中加下划线字意义相同的一项是()

A.自三峡七百里中 自非亭午夜分

B.虽乘奔御风 虽死无悔

C.绝多生怪柏 哀转久绝

D.素湍绿潭 安之若素

(2)翻译下面句子。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。

译文:_______________________________________________________________________________________________________________________

(3)文章结尾处引用渔歌有什么作用?

答:________________________________________________________________________________________________________________________

[甲] 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

[乙] 元丰二年,中秋后一日,余自吴兴来杭,东还会稽。龙井有辨才①大师,以书邀余入山。比出郭,日已夕,航湖至普宁,遇道人参寥,问龙井所遣篮舆②,则曰:“以不时至,去矣。”

是夕,天宇开霁③,林间月明,可数毫发。遂弃舟,从参寥策杖并湖而行。出雷峰④,度南屏,濯足于惠因涧,入灵石坞,得支径上风篁岭,憩于龙井亭,酌泉据石而饮之。自普宁凡经佛寺十五,皆寂不闻人声。道旁庐舍,灯火隐显,草木深郁,流水激激悲鸣,殆非人间之境。行二鼓,始至寿圣院,谒辨才于朝音堂,明日乃还。

(秦观《龙井题名记》)

[注] ①辨才:法号元静,曾在灵隐山讲经,与下文的参寥都是苏轼的朋友。②篮舆(yú):竹轿。③天宇开霁:天空晴朗。④雷峰:雷峰塔,位于西湖风景区南岸夕照山上。

(1)解释下列句子中加下划线的词语。

①月色人户( )

②但少闲人( )

③以书邀余( )

④谒辨才于朝音堂( )

(2)下列句子中加下划线词意义和用法相同的一项是 ( )

A.濯足于惠因涧 尝射于家圃

B.得支径上风篁岭 横柯上蔽

C.殆非人间之境 何陋之有

D.明日乃还 家祭无忘告乃翁

(3)翻译文中画横线句子。

憩于龙井亭,酌泉据石而饮之。

译文:________________________________________________________________________________________________________________________

(4)甲、乙两文都写了月夜之景,但写景观察的角度不同,请作具体分析。

答:______________________________________________________

[甲] 江水又东,迳黄牛山,下有滩,名曰黄牛滩。南岸重岭叠起,最外高崖间有石,色如人负刀牵牛,人黑牛黄,成就①分明。既人迹所绝,莫得究焉。此岩既高,加以江湍纡回,虽途迳信宿②,犹望见此物。故行者谣曰:“朝发黄牛,暮宿黄牛,三朝三暮,黄牛如故。”言水路纡深,回望如一矣。

(节选自郦道元《水经注》)

[乙] 二十三日,过巫山凝真观,谒③妙用真人祠④,真人即世所谓巫山神女也。祠正对巫山,峰峦上入霄汉,山脚直插江中,议者谓太、华、衡、庐⑤皆无此奇。然十二峰者不可悉见,所见八九峰,惟神女峰最为纤丽奇峭。……是日,天宇晴霁⑥,四顾无纤翳⑦,惟神女峰上有白云数片,如鸾鹤翔舞徘徊,久之不散,亦可异也。

(节选自陆游《入蜀记》)

[注] ①成就:这里指人和牛的形状、色彩。②信宿:连宿两夜,表示两夜的时间。③谒:进见(地位或辈分高的人)。这里是进见神灵。④祠:供奉祖宗、鬼神或先贤的处所。⑤太、华、衡、庐:泰山、华山、衡山、庐山。⑥霁:(雨雪停止)天放晴。⑦纤翳:一丝一毫的云彩。翳,遮盖,这里指云。

(1)解释下面加下划线字。

①江水又东( )

②黄牛如故( )

③惟神女峰最为纤丽奇峭( )

④是日,天宇晴霁( )

(2)用“/”给下面的句子划分朗读停顿。(划分一处)

真人即世所谓巫山神女也。

(3)翻译下列句子。

①虽途迳信宿,犹望见此物。

译文:____________________________________________________________________________________________________________________________

②久之不散,亦可异也。

译文:____________________________________________________________________________________________________________________________

(4)下面对[甲][乙]两文的理解和分析不恰当的一项是 ( )

A.[甲]文“虽途迳信宿,犹望见此物”的原因是“此岩既高,加以江湍纡回”。

B.[甲]文结尾引用行者的歌谣意在突出黄牛滩段的水路纡深。

C.[甲]文中的“朝发黄牛,暮宿黄牛”,[乙]文中的“议者谓太、华、衡、庐皆无此奇”在写法上都属于侧面描写。

D.[乙]文中“惟神女峰上有白云数片,如鸾鹤翔舞徘徊”采用拟人的修辞手法,形象生动地写出了神女峰高、奇、秀的特点。

(5)[甲][乙]两文都抒发了作者怎样的思想感情?

答:___________________________________________________________________________________________________________________________

六、诗歌鉴赏(本大题共1小题,共10.0分)

黄鹤楼

崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

(1)请分析颈联中运用“历历”“萋萋”两个叠词的作用。

答:________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)尾联有“烟波江上使人愁”一句,请你联系全诗,说说诗人崔颢因何而“愁”。

答:____________________________________________________________________________________________________________________________________________

七、作文(本大题共1小题,共50.0分)

阅读下面的文字,按要求作文。

景致在山水之间,这是大自然的杰作。景致在生活深处,这是人与人碰撞的火花。因为留心,我们就有了一些关于景致的记录和感悟。

请以“景致”为题,写一篇文章。

要求:①除诗歌外,文体不限。

②不少于600字。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】 鸢yuān。

2.【答案】B

【解析】A.戾:至、到达。C.与:参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思。D.寒树:文中形容树密而绿,让人心生寒意。

3.【答案】B

【解析】正确划分:虽/乘奔御风,不以/疾也。

4.【答案】(1)牧人驱犊返

(2)谁家新燕啄春泥

(3)从流飘荡 任意东西

(4)征蓬出汉塞 归雁入胡天

(5)(示例1)水何澹澹 山岛竦峙 (示例2)仍怜故乡水 万里送行舟 (示例3)青山横北郭 白水绕东城

【解析】本题考查诗文默写能力。(1)(2)题是直接型默写题,要注意“驱”“犊”“返”“啄”等字的正确写法。(3)(4)题根据篇名及提示语“放舟”“自由情态”,以及“借喻”“被排挤”确定所填诗文名句,并注意“飘”“蓬”“雁”等字的正确写法。(5)题注意诗句中要含“水”字,避免出现错别字。

5.【答案】(1)将“改善”改为“提高”。

(2)就是诗歌的格律化

【解析】(1)本题考查修改病句的能力。该题属于词语搭配不当,“改善”应改为“提高”。

(2)本题考查补写句子的能力。解答此类题目时,注意补写后的句子与语段内容要贴切,语意要连贯,逻辑要严密,语句要通顺。文段前半部分指出唐诗的一个特点是口语化、平民化,并且读来朗朗上口,易于记住;后半部分提出唐诗中多格律诗,诗歌的格律化使诗歌便于记诵,故空白处可以填写“就是诗歌的格律化”。

6.【答案】(示例1)落叶——落叶在空中飞旋着,在生命的最后一刻,也要舞出生命的极致。(示例2)大海——海面翻腾奔涌,潮起潮落,而心之深处一片宁静。(示例3)夕阳——夕阳吻着山峦的额,迟迟不肯坠落。

【解析】本题考查仿写的能力。根据题干可知,答题的关键点是选择一个景物,写一句带有景物的话,借景物表达一种感情。题干中提示修辞和句式不限,当然最好有修辞,如运用比喻、拟人等,这样会增强语言的表达效果。

7.【答案】(1)(示例1)访名家,启迪人生 (示例2)尝美食,享受生活 (示例3)读历史,传承文化

(2)(示例)

邀请函

尊敬的李教授:

您好!我校诚挚地邀请您于7月6日上午9:00来我校做一场有关“天水民俗文化”的讲座,希望您能拨冗出席,届时恭候您的莅临指导!

××学校

×年×月×日

(3)(示例)各位老师、各位同学,大家好!我们的祖国山川秀美,风景如画。今天的主题演讲活动马上开始,请听各位演讲者赞美祖国的大好河山。

【解析】(1)本题考查活动栏目的设计能力。注意结合活动主题“伏羲文化旅游节”来设计。根据“向全国人民宣传天水的美景、美食、民俗文化等”可以找到设计的思路,写名称的时候注意仿照栏目一的形式写。

(2)本题考查撰写邀请函的能力。注意格式正确,正文要交代清楚讲座的时间、地点,语言要得体。

(3)本题考查拟写开场白的能力。写好开场白,要把握好吸引观众、创设情境、导入主题三个环节。开头必须有称呼,开场白的内容必须围绕对祖国大好河山的热爱展开,同时注意开场白本身的作用,要将同学们引入这一活动。

8.【答案】(1)B

(2)到了夏天江水漫上山陵的时候,下行和上行的航道都被阻断,不能通航。

(3)结构上:渔歌起到了总结全文的作用。内容上:再次点明三峡之长,使人进一步体会到山高、岭连、峡长、水寒的特点;猿声之哀,进一步渲染了三峡秋季萧瑟悲凉的气氛。

【解析】(1)A.在/如果。B.表假设,都是“即使”的意思。C.极/消失,停止。D.白色的/一向,平素。故选B。

(2)本题考查翻译句子的能力。句中重点词有:襄,冲上、漫上。陵,山陵。沿,顺流而下。溯,逆流而上。

(3)本题考查对句子作用的分析能力。解答此题可从结构与内容两方面来分析。从结构来看,结尾处引用渔歌,起到总结全文的作用;从内容上看,使人进一步了解了三峡长的特点,此处写三峡的秋景,引用渔歌,可表现猿声的悲哀,从而渲染一种凄凉的气氛,表现三峡秋天的凄清美。

9.【答案】(1)①门 ②只/只是 ③信/书信 ④拜见/拜访

(2)A

(3)(我们)在龙井亭休息,舀泉水/斟泉水/取泉水靠在石头上喝(舀泉水/斟泉水/取泉水靠在石头上然后喝水)。

(4)(角度1)甲文运用定点观察,写出月色空明/空灵澄澈、疏影摇曳的美妙境界。乙文采用移步换景,交代行踪/游踪,写从普宁到寿圣院沿途的景色。(角度2)甲文从视觉角度写出月色空明/空灵澄澈、疏影摇曳的美妙境界。乙文从听觉角度写出夜晚环境的幽寂/幽静。

【解析】(1)本题考查文言实词释义能力。①月色入户:月光照进门里。户,古今异义词,门。②但少闲人:只是缺少像我们两人这样的闲人。但,古今异义词,只,只是。③以书邀余:用书信的方式邀请我。书,信,书信。④谒辨才于朝音堂:在朝音堂拜见辨才大师。谒,拜见,拜访。

(2)本题考查对文言词语的意义和用法的辨析能力。A.介词,在/介词,在。B.动词,爬上/名词作状语,在上面。C.结构助词,的/助词,宾语前置的标志。D.副词,便/代词,你的,你们的。

(3)本题考查文言翻译。注意前半句为倒装句。憩,休息;于,在;酌泉,舀取泉水;据,靠着。

(4)本题考查写作手法分析能力。(1)感官角度。结合甲文“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”可知,这句具体描绘了庭中的月色,运用比喻手法,写出了月色的空明,描绘了疏影摇曳的美妙境界,是视觉角度的描写。结合乙文“自普宁凡经佛寺十五,皆寂不闻人声。道旁庐舍,灯火隐显,草木深郁,流水激激悲鸣,殆非人间之境”可知,用流水的声音侧面烘托了夜晚环境的幽静,是听觉角度的描写。(2)观察角度。甲文描绘的只有庭院中的月夜景色,属于定点观察。乙文作者一路前行,所感知到的景色是不断变化的,佛寺、庐舍、灯火、草木、流水等,属于移步换景,通过交代游踪,展现了从普宁到寿圣院沿途的景色。

[参考译文]

[乙] 元丰二年,中秋节第二天,我从吴兴去杭州,(然后)向东赶回会稽。龙井有位辨才大师,用书信的方式邀请我到山中去。等到出了城,太阳已经西沉,(我)取水道航行到普宁,碰到了道人参寥,问(他)龙井是否有可供遣使的竹轿,(参寥)说:“(你)来得不是时候,(轿子)已经离开了。”

这天晚上,天空晴朗,树林间月光很明亮,(甚至连)头发都能数清。于是(我)离开船,跟着参寥拄着拐杖沿着湖边慢走。(我们)离开了雷峰塔,过了南屏一带,赤脚涉过惠因涧,进入灵石坞,发现一条小路(就沿着它)爬到了风篁岭,在龙井亭休息,斟泉水靠在石头上喝。从普宁(到龙井亭)总共经过了十五座佛寺,都十分寂静,听不到人的声音。路边的屋舍,灯火若隐若现,草木长得葱葱郁郁,水流得很急,发出悲怆的声响,这大概不是人间有的地方。走到了二更天,才到寿圣院,在朝音堂拜见辨才大师,第二天便回去了。

10.【答案】(1) ①向东流 ②原来的样子 ③只 ④这

(2) 真人/即世所谓巫山神女也。

(3) ①即使走了两夜,还是能够远远看见这个东西。②很长时间都没有散去,也是值得觉得奇异的。

(4)D

(5) 对祖国壮丽山川的热爱与赞美之情。

【解析】(1)本题考查文言词语释义能力。可联系课内所学,根据句意推测词义。①本句意为“江水又向东流”,“东”解释为“向东流”。②可联系《狼》一文中的“而两狼之并驱如故”作答。③可联系《卖油翁》中的“我亦无他,惟手熟尔”作答。④可联系《河中石兽》中的“是非木柿”作答。

(2)本题考查划分文言句子朗读节奏的能力。句意为“妙用真人就是大家所说的巫山神女”,主谓之间应停顿,故划分为:真人/即世所谓巫山神女也。

(3)本题考查翻译文言句子的能力。逐一落实关键词,如“虽”“犹”“久之”“可”等。

(4)“拟人”的说法有误。根据句意“只有神女峰的上空有几片白云,就像凤凰、仙鹤在飞舞徘徊”可知,该句采用的是比喻的修辞手法。

(5)本题考查把握作者情感的能力。[甲]文写黄牛山的形状、颜色和江水的曲折迂回,[乙]文写巫山的奇妙、美丽。一切景语皆情语,景美妙,景奇异,情感自然是热爱与赞美。

[参考译文]

[甲] 江水向东流去,流经黄牛山,山下面有一个石滩,名字叫黄牛滩。南岸山岭重重叠叠,最外面的高崖边有一块岩石,形状像一个人背着刀牵着牛,人是黑色的,牛是黄色的,形状、色彩分明。那里很少有人的痕迹,没有人能到那里去探究。这块岩石很高,再加上江水很曲折,即使走了两夜,还是能够远远看见这个东西。所以路过的人唱道:“早上从黄牛山出发,晚上还住在黄牛山,过来几天几夜,黄牛山还是和原来一样。”说的就是水路迂回曲折,回望还是一样。

[乙] 二十三日,经过巫山凝真观时,参拜了妙用真人祠。妙用真人就是大家所说的巫山神女。祠庙正对着巫山,峰峦高耸冲上云霄,山脚径直插入江水中。人们议论说泰山、华山、衡山、庐山,都没有这里奇妙。但是巫山十二峰并不能全部看到。所能见到的八、九座峰,只有神女峰最是纤细秀丽神奇陡峭。……这天,天空晴朗,四周天空无云,只有神女峰的上空有几片白云,就像凤凰、仙鹤在飞舞徘徊,很长时间都没有散去,也是值得觉得奇异的。

11.【答案】(1)“历历”,分明的样子;“萋萋”,形容草木茂盛的样子。颈联的意思是:阳光照耀下的汉阳,树木蓊蓊郁郁,清晰可见,鹦鹉洲上芳草丛生,碧绿繁茂。“历历”和“萋萋”描绘出树木、芳草繁茂的美丽景象,这里以乐景衬哀情,为尾联诗人抒发无尽的乡愁做铺垫。此外,“历历”和“萋萋”两个叠音词读起来朗朗上口,增添了诗句的节奏感和音韵美。

(2) 江水茫茫,何处才是自己的家乡呢?尾联直抒胸臆,表达出一个游子漂泊异地的伤感与思念故乡的愁绪。联系全诗,诗人看到黄鹤不复返、白云空悠悠的情景不禁为世事苍茫而愁。

【解析】(1)本题考查词语赏析能力。首先要明确“历历”和“萋萋”的意义。然后明确这两个词修饰的对象,汉阳树和鹦鹉洲上的芳草,要表现的是什么,明确写景和后面抒情的关系。还可以从叠词的角度来赏析。

(2)本题考查对情感的分析能力。要先着眼尾联,前面的“日暮”“乡关”很显然表达了诗人浓浓的乡愁,然后联系全诗,由首联“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”可知,诗人还为世事变幻而愁。

12.【答案】[例文]

景致

李白的《望庐山瀑布》,描绘了瀑布飞流直下、飞珠溅玉的壮观景象。这不禁让我想到了几年前,我到黄果树瀑布旅行时的美妙感受。

记得当时,我们从瀑布侧面山道穿过,来到瀑布脚下,飞溅的水花打得人睁不开眼睛。站在瀑布脚下,听着它发出的震耳欲聋的轰鸣,感受它那汹涌磅礴的气势,你不能不为它的宏大和壮观所折服,不能不为如此壮丽的景象所倾倒,不能不赞叹大自然的神奇。

沿着山路走到瀑布斜对面,然后回望瀑布,一道彩虹横跨两山之间,架在瀑布之上,四周围着七彩水雾,好像连接人间与天堂的虹桥,正如观瀑亭的一副对联赞叹的那样:“白水如棉,不用弓弹花自散;红霞似锦,何须梭织天生成。”

沿着山路继续前行,走到正对瀑布的半山腰,瀑布全貌尽收眼底。瀑布顶端那汹涌的水流像脱缰的野马,咆哮着跃入山崖下的深渊,激起了冲天的浪花,瀑布笼罩在水雾之中,如梦似幻。

可是,2011年至2015年,赫赫有名的黄果树瀑布频频让慕名而来的游客大为失望。常年被飞瀑急流冲刷而变得光秃秃的断崖上,是一幅“一股强流,几行清泪”的凄清景象,全然没有了“远隔五里,即闻瀑声”的豪迈,更看不到“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”的浪漫与壮丽。

这是因为环境遭到了破坏,降水量减少,以水为魂的瀑布生命线被切断。甚至有专家曾断言:黄果树瀑布未来将干涸。但随着人类对自然生态的重视,环保工作渐有成效,黄果树瀑布又恢复了往昔壮丽的景象。

我想,如果人们继续毫无节制地开发和污染水资源,这种预言将会成为现实。从现在开始,让我们珍惜大自然的恩赐,保护我们赖以生存的环境吧。不要让美丽景致只能存在于历史的图片中。

【解析】 [写作指导] 审题:这是一道全命题作文题。“景致”指风景,这里既可实指“自然人文风光”,也可使用比喻义进行写作,如人间真情、生活场景等。

如果写自然风景,同学们可以描绘祖国的锦绣山河以咏爱国之心,也可以记游名胜古迹以发思古之幽情。如果写社会风俗,同学们就可以写自己的见闻感受,表现出当今社会的新风尚,也可以把镜头对准现实生活,撷取其中的几朵浪花来表现社会中的美丽风景,还可以通过自身独特的感悟,挖掘出风景的新内涵,展现风景的新面貌。在观察和描述某一景致时,可以有意换一下视角,那么所见所闻,势必与众不同。

[点评] 这篇文章的独特之处在于不是为写景而写景,而是借描摹景致表达忧思。全文分三个部分。第一部分采用移步换景的手法详写黄果树瀑布的美景。第二部分略写瀑布水流匮乏时期状态。第三部分简要叙述景致被破坏的原因,同时表达了作者的忧思。文章由对美丽景致的回忆写到优美景致濒临消失,情感也由赞叹转为忧虑。结尾处的忧思更充分体现了小作者的社会责任感,文章的立意因此而不同凡响。

第2页,共2页

第1页,共1页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题(本大题共3小题,共6.0分)

下列加下划线字的注音有误的一项是()

A. 曦月(xī) 襄陵(xiāng) 追溯(sù) 抵御(yù)

B. 长啸(xiào) 荇草(xìng) 颓败(tuí) 急湍(tuān)

C. 轩邈(miǎo) 鸢飞(yān) 横柯(kē) 缥碧(piǎo)

D. 东皋(gāo) 驱犊(dú) 萋萋(qī) 戾天(lì)

下列加下划线词解释全都正确的一项是()

A. 夕日欲颓(坠落) 鸢飞戾天者(叫) 但少闲人如吾两人者耳(只是)

B. 不见曦月(日光,文中指太阳) 自富阳至桐庐一百许里(表示约数) 相与步于中庭(共同,一起)

C. 未复有能与其奇者(和) 良多趣味(甚,很) 蝉则千转不穷(同“啭”,鸟鸣,文中指蝉鸣)

D. 四时俱备(都) 夹岸高山,皆生寒树(寒冷的树) 念无与为乐者(考虑,想到)

下列各句朗读节奏划分有误的一项是()

A. 夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。

B. 虽乘奔/御风,不以/疾也。

C. 自富阳/至桐庐/一百许里。

D. 庭下/如/积水空明,水中/藻、荇交横。

二、默写(本大题共1小题,共10.0分)

古诗文默写。

(1)_________________,猎马带禽归。(王绩《野望》)

(2)几处早莺争暖树,________________。(白居易《钱塘湖春行》)

(3)吴均在《与朱元思书》中,表现江上放舟自由情态的句子是:________________,________________。

(4)诗人王维在《使至塞上》“________________,________________”中运用借喻手法暗写了自己被排挤的惆怅。

(5)仁者乐山,智者乐水。水,包容众生,又滋养万物。请你写出古诗中含有“水”字的连续的两句诗:________________,________________。

三、语言表达(本大题共2小题,共20.0分)

阅读下面材料,回答问题。

在我国文学史上,唐诗流传数量最多、影响最广。这是什么原因呢?

在唐之前,也有《离骚》等优秀诗作,但诗的语言过于文人化,口语化程度不高,能被完整记住广为流传的名句名篇并不多。唐代诗歌语言出现了一个巨大变化,诗歌的平民化和口语化程度大大改善。朗朗上口,易记易背。

唐诗流传甚广,还有另一个重要的原因,________________。唐诗中多七言律诗、五言律诗、七言绝句、五言绝句等格律诗。诗歌的格律化,大大增加了诗歌的节奏感,便于记诵。

因此,唐诗流传既多且广,至今不衰。

(1)材料中画线句有语病,请写出修改意见。

答:__________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)在上面文字的横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整、连贯。

将情思融入景物之中,景物就成了意象。请参照示例,从备选景物中任选一个,写一句用意象表达情思的话,修辞和句式不限。

示例:月——月,一条银色的扁担,这端挑着天涯,那端挑着故乡。

备选景物:落叶 大海 夕阳

答:________________________________________________________________________________________________________________________________

四、综合性学习(本大题共1小题,共15.0分)

天水市举办了“伏羲文化旅游节”活动,在活动期间,向全国人民宣传天水的美景、美食、民俗文化等。你所在学校拟开展系列活动,请你参与并完成下面小题。

(1)学校要制作一本活动宣传手册,请仿照栏目一,再设计两个栏目名称。

栏目一:探民俗,感受特色

栏目二:____________________

栏目三:____________________

(2)学校准备邀请著名学者李教授于7月6日在我校做一场有关“天水民俗文化”的讲座,请你代学校拟写一份邀请函。

具体要求:①文中不得出现真实的校名(校名用“××学校”代替)。②格式规范,语言得体。

邀请函

(3)天水秀,祖国美。班上开展“我爱祖国大好河山”主题演讲活动,请你为主持人设计一段开场白。(50字左右)

答:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

五、文言文阅读(本大题共3小题,共45.0分)

三峡

①自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

②至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

③春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

④每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

(1)下列句中加下划线字意义相同的一项是()

A.自三峡七百里中 自非亭午夜分

B.虽乘奔御风 虽死无悔

C.绝多生怪柏 哀转久绝

D.素湍绿潭 安之若素

(2)翻译下面句子。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。

译文:_______________________________________________________________________________________________________________________

(3)文章结尾处引用渔歌有什么作用?

答:________________________________________________________________________________________________________________________

[甲] 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

[乙] 元丰二年,中秋后一日,余自吴兴来杭,东还会稽。龙井有辨才①大师,以书邀余入山。比出郭,日已夕,航湖至普宁,遇道人参寥,问龙井所遣篮舆②,则曰:“以不时至,去矣。”

是夕,天宇开霁③,林间月明,可数毫发。遂弃舟,从参寥策杖并湖而行。出雷峰④,度南屏,濯足于惠因涧,入灵石坞,得支径上风篁岭,憩于龙井亭,酌泉据石而饮之。自普宁凡经佛寺十五,皆寂不闻人声。道旁庐舍,灯火隐显,草木深郁,流水激激悲鸣,殆非人间之境。行二鼓,始至寿圣院,谒辨才于朝音堂,明日乃还。

(秦观《龙井题名记》)

[注] ①辨才:法号元静,曾在灵隐山讲经,与下文的参寥都是苏轼的朋友。②篮舆(yú):竹轿。③天宇开霁:天空晴朗。④雷峰:雷峰塔,位于西湖风景区南岸夕照山上。

(1)解释下列句子中加下划线的词语。

①月色人户( )

②但少闲人( )

③以书邀余( )

④谒辨才于朝音堂( )

(2)下列句子中加下划线词意义和用法相同的一项是 ( )

A.濯足于惠因涧 尝射于家圃

B.得支径上风篁岭 横柯上蔽

C.殆非人间之境 何陋之有

D.明日乃还 家祭无忘告乃翁

(3)翻译文中画横线句子。

憩于龙井亭,酌泉据石而饮之。

译文:________________________________________________________________________________________________________________________

(4)甲、乙两文都写了月夜之景,但写景观察的角度不同,请作具体分析。

答:______________________________________________________

[甲] 江水又东,迳黄牛山,下有滩,名曰黄牛滩。南岸重岭叠起,最外高崖间有石,色如人负刀牵牛,人黑牛黄,成就①分明。既人迹所绝,莫得究焉。此岩既高,加以江湍纡回,虽途迳信宿②,犹望见此物。故行者谣曰:“朝发黄牛,暮宿黄牛,三朝三暮,黄牛如故。”言水路纡深,回望如一矣。

(节选自郦道元《水经注》)

[乙] 二十三日,过巫山凝真观,谒③妙用真人祠④,真人即世所谓巫山神女也。祠正对巫山,峰峦上入霄汉,山脚直插江中,议者谓太、华、衡、庐⑤皆无此奇。然十二峰者不可悉见,所见八九峰,惟神女峰最为纤丽奇峭。……是日,天宇晴霁⑥,四顾无纤翳⑦,惟神女峰上有白云数片,如鸾鹤翔舞徘徊,久之不散,亦可异也。

(节选自陆游《入蜀记》)

[注] ①成就:这里指人和牛的形状、色彩。②信宿:连宿两夜,表示两夜的时间。③谒:进见(地位或辈分高的人)。这里是进见神灵。④祠:供奉祖宗、鬼神或先贤的处所。⑤太、华、衡、庐:泰山、华山、衡山、庐山。⑥霁:(雨雪停止)天放晴。⑦纤翳:一丝一毫的云彩。翳,遮盖,这里指云。

(1)解释下面加下划线字。

①江水又东( )

②黄牛如故( )

③惟神女峰最为纤丽奇峭( )

④是日,天宇晴霁( )

(2)用“/”给下面的句子划分朗读停顿。(划分一处)

真人即世所谓巫山神女也。

(3)翻译下列句子。

①虽途迳信宿,犹望见此物。

译文:____________________________________________________________________________________________________________________________

②久之不散,亦可异也。

译文:____________________________________________________________________________________________________________________________

(4)下面对[甲][乙]两文的理解和分析不恰当的一项是 ( )

A.[甲]文“虽途迳信宿,犹望见此物”的原因是“此岩既高,加以江湍纡回”。

B.[甲]文结尾引用行者的歌谣意在突出黄牛滩段的水路纡深。

C.[甲]文中的“朝发黄牛,暮宿黄牛”,[乙]文中的“议者谓太、华、衡、庐皆无此奇”在写法上都属于侧面描写。

D.[乙]文中“惟神女峰上有白云数片,如鸾鹤翔舞徘徊”采用拟人的修辞手法,形象生动地写出了神女峰高、奇、秀的特点。

(5)[甲][乙]两文都抒发了作者怎样的思想感情?

答:___________________________________________________________________________________________________________________________

六、诗歌鉴赏(本大题共1小题,共10.0分)

黄鹤楼

崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

(1)请分析颈联中运用“历历”“萋萋”两个叠词的作用。

答:________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)尾联有“烟波江上使人愁”一句,请你联系全诗,说说诗人崔颢因何而“愁”。

答:____________________________________________________________________________________________________________________________________________

七、作文(本大题共1小题,共50.0分)

阅读下面的文字,按要求作文。

景致在山水之间,这是大自然的杰作。景致在生活深处,这是人与人碰撞的火花。因为留心,我们就有了一些关于景致的记录和感悟。

请以“景致”为题,写一篇文章。

要求:①除诗歌外,文体不限。

②不少于600字。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】 鸢yuān。

2.【答案】B

【解析】A.戾:至、到达。C.与:参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思。D.寒树:文中形容树密而绿,让人心生寒意。

3.【答案】B

【解析】正确划分:虽/乘奔御风,不以/疾也。

4.【答案】(1)牧人驱犊返

(2)谁家新燕啄春泥

(3)从流飘荡 任意东西

(4)征蓬出汉塞 归雁入胡天

(5)(示例1)水何澹澹 山岛竦峙 (示例2)仍怜故乡水 万里送行舟 (示例3)青山横北郭 白水绕东城

【解析】本题考查诗文默写能力。(1)(2)题是直接型默写题,要注意“驱”“犊”“返”“啄”等字的正确写法。(3)(4)题根据篇名及提示语“放舟”“自由情态”,以及“借喻”“被排挤”确定所填诗文名句,并注意“飘”“蓬”“雁”等字的正确写法。(5)题注意诗句中要含“水”字,避免出现错别字。

5.【答案】(1)将“改善”改为“提高”。

(2)就是诗歌的格律化

【解析】(1)本题考查修改病句的能力。该题属于词语搭配不当,“改善”应改为“提高”。

(2)本题考查补写句子的能力。解答此类题目时,注意补写后的句子与语段内容要贴切,语意要连贯,逻辑要严密,语句要通顺。文段前半部分指出唐诗的一个特点是口语化、平民化,并且读来朗朗上口,易于记住;后半部分提出唐诗中多格律诗,诗歌的格律化使诗歌便于记诵,故空白处可以填写“就是诗歌的格律化”。

6.【答案】(示例1)落叶——落叶在空中飞旋着,在生命的最后一刻,也要舞出生命的极致。(示例2)大海——海面翻腾奔涌,潮起潮落,而心之深处一片宁静。(示例3)夕阳——夕阳吻着山峦的额,迟迟不肯坠落。

【解析】本题考查仿写的能力。根据题干可知,答题的关键点是选择一个景物,写一句带有景物的话,借景物表达一种感情。题干中提示修辞和句式不限,当然最好有修辞,如运用比喻、拟人等,这样会增强语言的表达效果。

7.【答案】(1)(示例1)访名家,启迪人生 (示例2)尝美食,享受生活 (示例3)读历史,传承文化

(2)(示例)

邀请函

尊敬的李教授:

您好!我校诚挚地邀请您于7月6日上午9:00来我校做一场有关“天水民俗文化”的讲座,希望您能拨冗出席,届时恭候您的莅临指导!

××学校

×年×月×日

(3)(示例)各位老师、各位同学,大家好!我们的祖国山川秀美,风景如画。今天的主题演讲活动马上开始,请听各位演讲者赞美祖国的大好河山。

【解析】(1)本题考查活动栏目的设计能力。注意结合活动主题“伏羲文化旅游节”来设计。根据“向全国人民宣传天水的美景、美食、民俗文化等”可以找到设计的思路,写名称的时候注意仿照栏目一的形式写。

(2)本题考查撰写邀请函的能力。注意格式正确,正文要交代清楚讲座的时间、地点,语言要得体。

(3)本题考查拟写开场白的能力。写好开场白,要把握好吸引观众、创设情境、导入主题三个环节。开头必须有称呼,开场白的内容必须围绕对祖国大好河山的热爱展开,同时注意开场白本身的作用,要将同学们引入这一活动。

8.【答案】(1)B

(2)到了夏天江水漫上山陵的时候,下行和上行的航道都被阻断,不能通航。

(3)结构上:渔歌起到了总结全文的作用。内容上:再次点明三峡之长,使人进一步体会到山高、岭连、峡长、水寒的特点;猿声之哀,进一步渲染了三峡秋季萧瑟悲凉的气氛。

【解析】(1)A.在/如果。B.表假设,都是“即使”的意思。C.极/消失,停止。D.白色的/一向,平素。故选B。

(2)本题考查翻译句子的能力。句中重点词有:襄,冲上、漫上。陵,山陵。沿,顺流而下。溯,逆流而上。

(3)本题考查对句子作用的分析能力。解答此题可从结构与内容两方面来分析。从结构来看,结尾处引用渔歌,起到总结全文的作用;从内容上看,使人进一步了解了三峡长的特点,此处写三峡的秋景,引用渔歌,可表现猿声的悲哀,从而渲染一种凄凉的气氛,表现三峡秋天的凄清美。

9.【答案】(1)①门 ②只/只是 ③信/书信 ④拜见/拜访

(2)A

(3)(我们)在龙井亭休息,舀泉水/斟泉水/取泉水靠在石头上喝(舀泉水/斟泉水/取泉水靠在石头上然后喝水)。

(4)(角度1)甲文运用定点观察,写出月色空明/空灵澄澈、疏影摇曳的美妙境界。乙文采用移步换景,交代行踪/游踪,写从普宁到寿圣院沿途的景色。(角度2)甲文从视觉角度写出月色空明/空灵澄澈、疏影摇曳的美妙境界。乙文从听觉角度写出夜晚环境的幽寂/幽静。

【解析】(1)本题考查文言实词释义能力。①月色入户:月光照进门里。户,古今异义词,门。②但少闲人:只是缺少像我们两人这样的闲人。但,古今异义词,只,只是。③以书邀余:用书信的方式邀请我。书,信,书信。④谒辨才于朝音堂:在朝音堂拜见辨才大师。谒,拜见,拜访。

(2)本题考查对文言词语的意义和用法的辨析能力。A.介词,在/介词,在。B.动词,爬上/名词作状语,在上面。C.结构助词,的/助词,宾语前置的标志。D.副词,便/代词,你的,你们的。

(3)本题考查文言翻译。注意前半句为倒装句。憩,休息;于,在;酌泉,舀取泉水;据,靠着。

(4)本题考查写作手法分析能力。(1)感官角度。结合甲文“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”可知,这句具体描绘了庭中的月色,运用比喻手法,写出了月色的空明,描绘了疏影摇曳的美妙境界,是视觉角度的描写。结合乙文“自普宁凡经佛寺十五,皆寂不闻人声。道旁庐舍,灯火隐显,草木深郁,流水激激悲鸣,殆非人间之境”可知,用流水的声音侧面烘托了夜晚环境的幽静,是听觉角度的描写。(2)观察角度。甲文描绘的只有庭院中的月夜景色,属于定点观察。乙文作者一路前行,所感知到的景色是不断变化的,佛寺、庐舍、灯火、草木、流水等,属于移步换景,通过交代游踪,展现了从普宁到寿圣院沿途的景色。

[参考译文]

[乙] 元丰二年,中秋节第二天,我从吴兴去杭州,(然后)向东赶回会稽。龙井有位辨才大师,用书信的方式邀请我到山中去。等到出了城,太阳已经西沉,(我)取水道航行到普宁,碰到了道人参寥,问(他)龙井是否有可供遣使的竹轿,(参寥)说:“(你)来得不是时候,(轿子)已经离开了。”

这天晚上,天空晴朗,树林间月光很明亮,(甚至连)头发都能数清。于是(我)离开船,跟着参寥拄着拐杖沿着湖边慢走。(我们)离开了雷峰塔,过了南屏一带,赤脚涉过惠因涧,进入灵石坞,发现一条小路(就沿着它)爬到了风篁岭,在龙井亭休息,斟泉水靠在石头上喝。从普宁(到龙井亭)总共经过了十五座佛寺,都十分寂静,听不到人的声音。路边的屋舍,灯火若隐若现,草木长得葱葱郁郁,水流得很急,发出悲怆的声响,这大概不是人间有的地方。走到了二更天,才到寿圣院,在朝音堂拜见辨才大师,第二天便回去了。

10.【答案】(1) ①向东流 ②原来的样子 ③只 ④这

(2) 真人/即世所谓巫山神女也。

(3) ①即使走了两夜,还是能够远远看见这个东西。②很长时间都没有散去,也是值得觉得奇异的。

(4)D

(5) 对祖国壮丽山川的热爱与赞美之情。

【解析】(1)本题考查文言词语释义能力。可联系课内所学,根据句意推测词义。①本句意为“江水又向东流”,“东”解释为“向东流”。②可联系《狼》一文中的“而两狼之并驱如故”作答。③可联系《卖油翁》中的“我亦无他,惟手熟尔”作答。④可联系《河中石兽》中的“是非木柿”作答。

(2)本题考查划分文言句子朗读节奏的能力。句意为“妙用真人就是大家所说的巫山神女”,主谓之间应停顿,故划分为:真人/即世所谓巫山神女也。

(3)本题考查翻译文言句子的能力。逐一落实关键词,如“虽”“犹”“久之”“可”等。

(4)“拟人”的说法有误。根据句意“只有神女峰的上空有几片白云,就像凤凰、仙鹤在飞舞徘徊”可知,该句采用的是比喻的修辞手法。

(5)本题考查把握作者情感的能力。[甲]文写黄牛山的形状、颜色和江水的曲折迂回,[乙]文写巫山的奇妙、美丽。一切景语皆情语,景美妙,景奇异,情感自然是热爱与赞美。

[参考译文]

[甲] 江水向东流去,流经黄牛山,山下面有一个石滩,名字叫黄牛滩。南岸山岭重重叠叠,最外面的高崖边有一块岩石,形状像一个人背着刀牵着牛,人是黑色的,牛是黄色的,形状、色彩分明。那里很少有人的痕迹,没有人能到那里去探究。这块岩石很高,再加上江水很曲折,即使走了两夜,还是能够远远看见这个东西。所以路过的人唱道:“早上从黄牛山出发,晚上还住在黄牛山,过来几天几夜,黄牛山还是和原来一样。”说的就是水路迂回曲折,回望还是一样。

[乙] 二十三日,经过巫山凝真观时,参拜了妙用真人祠。妙用真人就是大家所说的巫山神女。祠庙正对着巫山,峰峦高耸冲上云霄,山脚径直插入江水中。人们议论说泰山、华山、衡山、庐山,都没有这里奇妙。但是巫山十二峰并不能全部看到。所能见到的八、九座峰,只有神女峰最是纤细秀丽神奇陡峭。……这天,天空晴朗,四周天空无云,只有神女峰的上空有几片白云,就像凤凰、仙鹤在飞舞徘徊,很长时间都没有散去,也是值得觉得奇异的。

11.【答案】(1)“历历”,分明的样子;“萋萋”,形容草木茂盛的样子。颈联的意思是:阳光照耀下的汉阳,树木蓊蓊郁郁,清晰可见,鹦鹉洲上芳草丛生,碧绿繁茂。“历历”和“萋萋”描绘出树木、芳草繁茂的美丽景象,这里以乐景衬哀情,为尾联诗人抒发无尽的乡愁做铺垫。此外,“历历”和“萋萋”两个叠音词读起来朗朗上口,增添了诗句的节奏感和音韵美。

(2) 江水茫茫,何处才是自己的家乡呢?尾联直抒胸臆,表达出一个游子漂泊异地的伤感与思念故乡的愁绪。联系全诗,诗人看到黄鹤不复返、白云空悠悠的情景不禁为世事苍茫而愁。

【解析】(1)本题考查词语赏析能力。首先要明确“历历”和“萋萋”的意义。然后明确这两个词修饰的对象,汉阳树和鹦鹉洲上的芳草,要表现的是什么,明确写景和后面抒情的关系。还可以从叠词的角度来赏析。

(2)本题考查对情感的分析能力。要先着眼尾联,前面的“日暮”“乡关”很显然表达了诗人浓浓的乡愁,然后联系全诗,由首联“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”可知,诗人还为世事变幻而愁。

12.【答案】[例文]

景致

李白的《望庐山瀑布》,描绘了瀑布飞流直下、飞珠溅玉的壮观景象。这不禁让我想到了几年前,我到黄果树瀑布旅行时的美妙感受。

记得当时,我们从瀑布侧面山道穿过,来到瀑布脚下,飞溅的水花打得人睁不开眼睛。站在瀑布脚下,听着它发出的震耳欲聋的轰鸣,感受它那汹涌磅礴的气势,你不能不为它的宏大和壮观所折服,不能不为如此壮丽的景象所倾倒,不能不赞叹大自然的神奇。

沿着山路走到瀑布斜对面,然后回望瀑布,一道彩虹横跨两山之间,架在瀑布之上,四周围着七彩水雾,好像连接人间与天堂的虹桥,正如观瀑亭的一副对联赞叹的那样:“白水如棉,不用弓弹花自散;红霞似锦,何须梭织天生成。”

沿着山路继续前行,走到正对瀑布的半山腰,瀑布全貌尽收眼底。瀑布顶端那汹涌的水流像脱缰的野马,咆哮着跃入山崖下的深渊,激起了冲天的浪花,瀑布笼罩在水雾之中,如梦似幻。

可是,2011年至2015年,赫赫有名的黄果树瀑布频频让慕名而来的游客大为失望。常年被飞瀑急流冲刷而变得光秃秃的断崖上,是一幅“一股强流,几行清泪”的凄清景象,全然没有了“远隔五里,即闻瀑声”的豪迈,更看不到“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”的浪漫与壮丽。

这是因为环境遭到了破坏,降水量减少,以水为魂的瀑布生命线被切断。甚至有专家曾断言:黄果树瀑布未来将干涸。但随着人类对自然生态的重视,环保工作渐有成效,黄果树瀑布又恢复了往昔壮丽的景象。

我想,如果人们继续毫无节制地开发和污染水资源,这种预言将会成为现实。从现在开始,让我们珍惜大自然的恩赐,保护我们赖以生存的环境吧。不要让美丽景致只能存在于历史的图片中。

【解析】 [写作指导] 审题:这是一道全命题作文题。“景致”指风景,这里既可实指“自然人文风光”,也可使用比喻义进行写作,如人间真情、生活场景等。

如果写自然风景,同学们可以描绘祖国的锦绣山河以咏爱国之心,也可以记游名胜古迹以发思古之幽情。如果写社会风俗,同学们就可以写自己的见闻感受,表现出当今社会的新风尚,也可以把镜头对准现实生活,撷取其中的几朵浪花来表现社会中的美丽风景,还可以通过自身独特的感悟,挖掘出风景的新内涵,展现风景的新面貌。在观察和描述某一景致时,可以有意换一下视角,那么所见所闻,势必与众不同。

[点评] 这篇文章的独特之处在于不是为写景而写景,而是借描摹景致表达忧思。全文分三个部分。第一部分采用移步换景的手法详写黄果树瀑布的美景。第二部分略写瀑布水流匮乏时期状态。第三部分简要叙述景致被破坏的原因,同时表达了作者的忧思。文章由对美丽景致的回忆写到优美景致濒临消失,情感也由赞叹转为忧虑。结尾处的忧思更充分体现了小作者的社会责任感,文章的立意因此而不同凡响。

第2页,共2页

第1页,共1页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读