2022-2023学年高二上学期生物人教版必修3-5.3生态系统的物质循环课件(28张ppt)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年高二上学期生物人教版必修3-5.3生态系统的物质循环课件(28张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-08-10 21:29:24 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

2、生态系统的结构包括______________, _______。 而生态系统的组成成分包括哪些?

________和_________是生态系统的营养结构,生态系统的________ 和________就是沿着这种渠道进行的。

3、生态系统的功能包括 。

非生物物质和能量,生产者、消费者、分解者

营养结构

生态系统组成成分

食物链

食物网

物质循环

能量流动

能量流动、物质循环、信息传递

温故知新

1、默写:光合作用、有氧呼吸的总反应式。

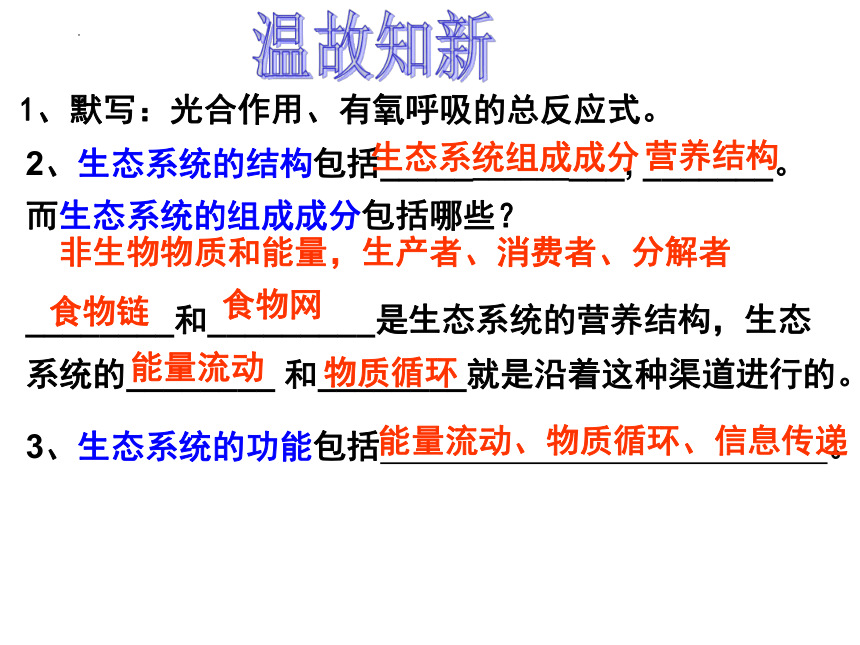

必修③第5章

第3节 生态系统的物质循环

考纲要求:生态系统中物质循环的基本规律及应用 Ⅱ (理解所列知识和其他相关知识之间的联系和区别,并能在较复杂的情境中综合运用其进行分析、判断、推理和评价。)

考纲细化(考点):

一、物质循环概念、特点

二、碳循环

三、温室效应

四、能量流动和物质循环的关系

五、探究土壤微生物的分解作用

组成生物体的 等基本元素,在 和 之间往返循环利用的过程,又称为 。

C、H、O、N、P、S

生物群落 无机环境

生物地球化学循环

注意:

1.物质:

2.范围:

3.循环:

组成生物体C、H、O、N、P、S等基本元素。

而不是单质,也不是化合物。

生物群落

无机环境

全球性,反复循环利用。

4.特点:

一、物质循环的概念

生物圈。

不是群落内循环。

练习巩固1:

判断正误

(1) (2014·江苏)无机环境中的物质可以通过多种途径被生物群落反复利用( )

(2)生态系统的物质循环指的是各种化合物在生物群落与无机环境之间往复循环 ( )

对

错

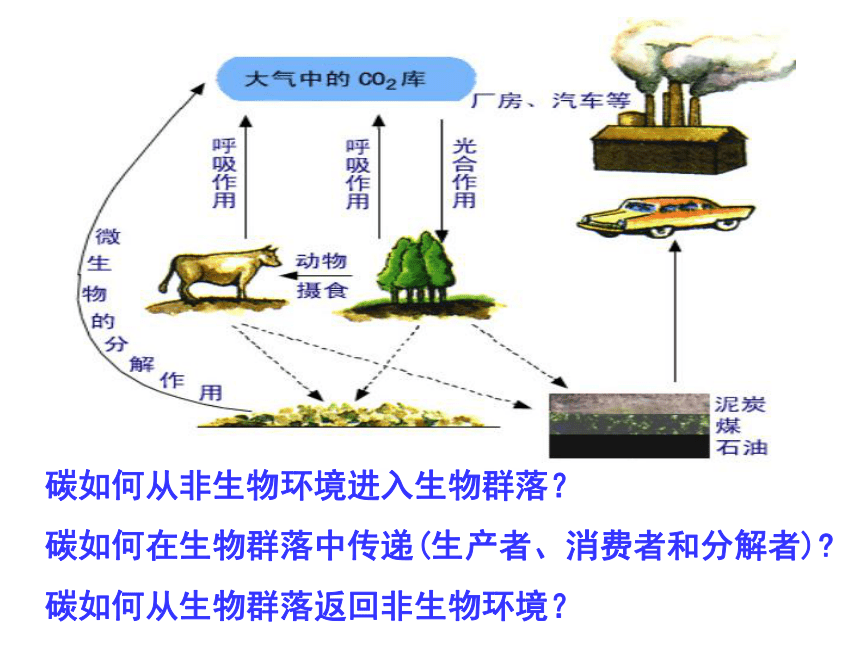

碳如何从非生物环境进入生物群落?

碳如何在生物群落中传递(生产者、消费者和分解者)

碳如何从生物群落返回非生物环境?

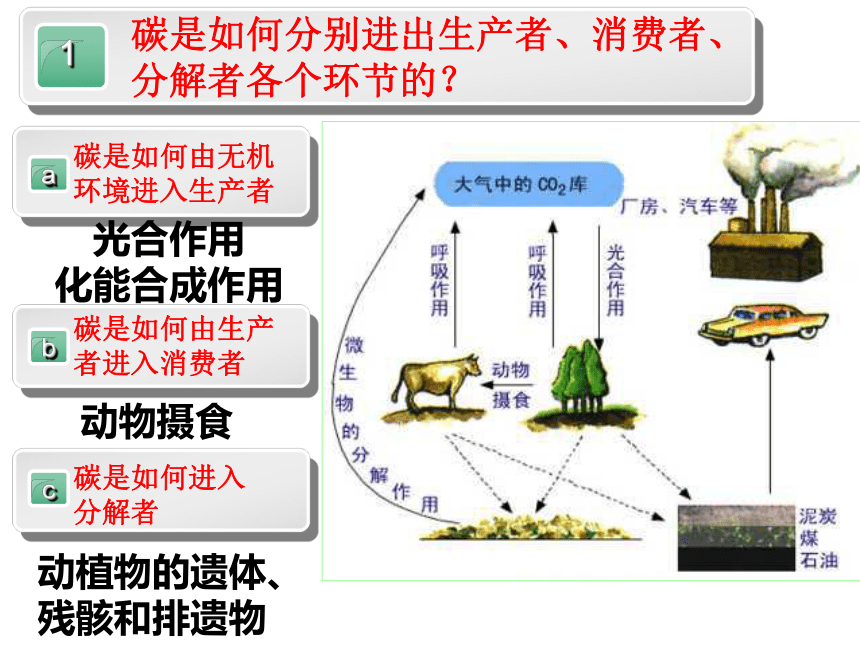

a

b

碳是如何由无机环境进入生产者

碳是如何由生产者进入消费者

c

碳是如何进入分解者

1

碳是如何分别进出生产者、消费者、分解者各个环节的?

光合作用

化能合成作用

动物摄食

动植物的遗体、残骸和排遗物

a

b

碳如何从无机环境进入生物群落

碳如何从生物群落进入无机环境

2

碳是通过什么途径进出生物群落的?

1、呼吸作用

2、微生物的

分解作用

3、化石燃料的燃烧

光合作用

化能合成作用

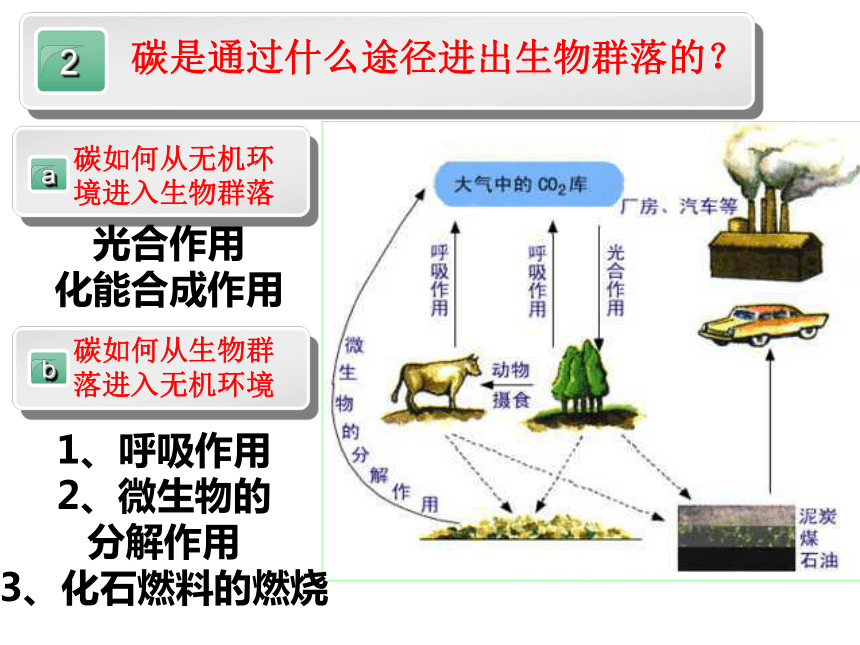

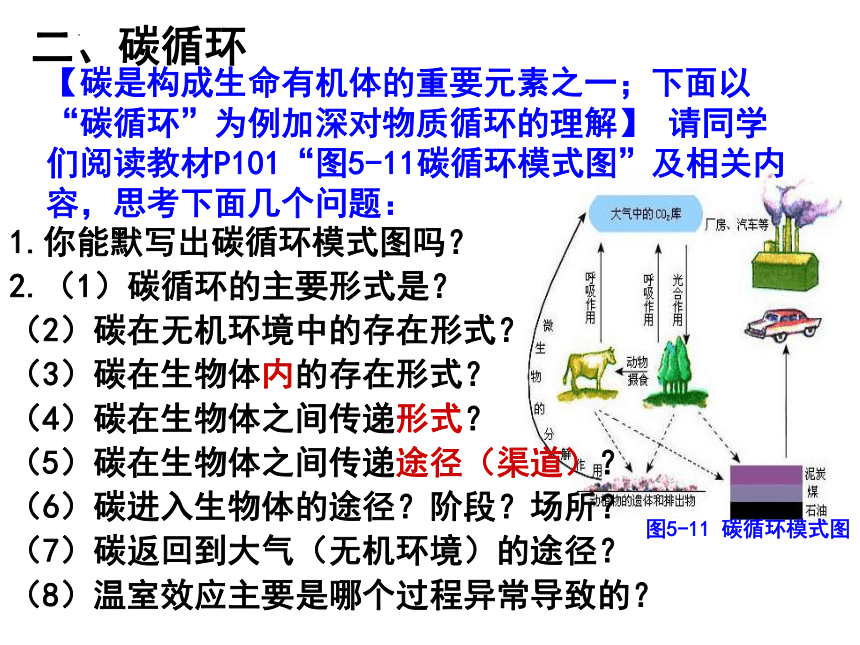

二、碳循环

【碳是构成生命有机体的重要元素之一;下面以“碳循环”为例加深对物质循环的理解】 请同学们阅读教材P101“图5-11碳循环模式图”及相关内容,思考下面几个问题:

图5-11 碳循环模式图

1.你能默写出碳循环模式图吗?

2.(1)碳循环的主要形式是?

(2)碳在无机环境中的存在形式?

(3)碳在生物体内的存在形式?

(4)碳在生物体之间传递形式?

(5)碳在生物体之间传递途径(渠道)?

(6)碳进入生物体的途径?阶段?场所?

(7)碳返回到大气(无机环境)的途径?

(8)温室效应主要是哪个过程异常导致的?

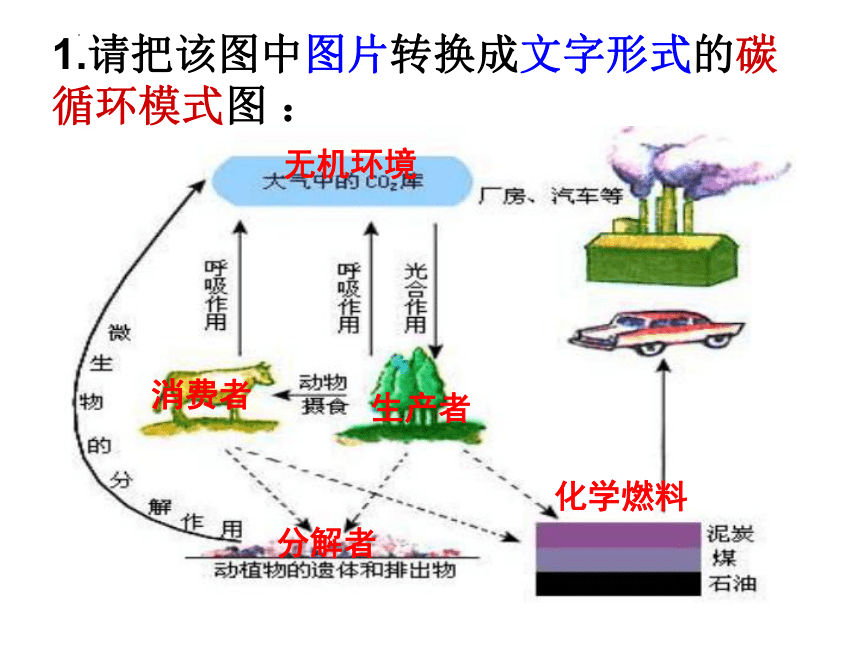

1.请把该图中图片转换成文字形式的碳循环模式图 :

生产者

消费者

分解者

无机环境

化学燃料

二.碳循环

化学燃料

1.碳循环模式图

A

B

C

D

化学变化

化学变化

碳循环的图解

化石燃料

无机环境

生产者

分解者

消费者

光合作用

化能合成作用

呼吸作用

呼吸作用

燃烧作用

摄食作用

形成石油、

天然气等。

形成石油、

天然气等

分解作用

二、碳循环

图5-11 碳循环模式图

(1)碳循环的主要形式?

(2)碳在无机环境中的存在形式?

(3)碳在生物体内的存在形式?

(4)碳在生物体之间传递形式?

(5)碳在生物体之间传递途径(渠道)?

(6)碳进入生物体的途径?阶段?场所?

(7)碳返回到大气(无机环境)的途径?

(8)温室效应主要是哪个过程异常导致的?

2.碳循环要点

CO2

CO2和碳酸盐

含碳有机物

光合作用或化能合成作用

食物链和食物网

①生物(生产者、消费者)的呼吸作用

②分解者的分解作用

③化学燃料的燃烧

有机物

暗反应 叶绿体基质

化学燃料的大量燃烧

小结:碳循环的特点

(1)循环形式:CO2。

(4)与循环有

关的活动

生产者的光合作用。

动植物的呼吸作用。

分解者的分解作用。

生产、生活的燃烧。

(5)循环具有全球性。

1.碳进生 物群落

3.碳离开生物群落

(2)碳在自然界中的存在形式:

CO2和碳酸盐。

(3)碳在生物体内的存在形式:

含碳有机物。

生产者的化能合成作用。

2.碳在生物体之间传递:

以含碳有机物的形式通过食物链(网)进行。

方法技巧:巧辨图形判断参与碳循环的四种成分

非生物的物质和能量

生产者

分解者

消费者

生产者

初级消费者

非生物的物质和能量

次级消费者

分解者

非生物的物质和能量(大气中的CO2库)

生产者

初消

次消

三级消

分解者

C

D

B

A

生产者

消费者

分解者

非生物的物质和能量

全球变暖是指地球表层大气、土壤、水体及植被温度年际间缓慢上升的现象。全球地表气温的最新分析表明,在过去的100多年中,全球地表温度平均上升了0.6 ℃。

温室效应

热点:

社会热点:温室效应

1、温室气体:

CO2过多(打破碳循环)

2、CO2增多的原因

化石燃料的大量燃烧

森林、草原等植被的破坏

3、温室效应的危害

极地冰川加速融化

沿海城市被淹没

农田减少,粮食减产

防止和减缓温室效应的主要措施

①改善能源结构,开发新能源(核能、水能等),尽量减少煤炭的燃烧量(减少CO2的来源)。

②大力推行 (增加CO2的去路)

植树造林

项目 能量流动 物质循环

内容和 形式

特点

范围

联系

能量、以有机物

形式流动

元素、以无机物的

形式流动

单向流动、

逐级递减

反复利用、

循环流动

生态系统的

各营养级

生物圈

(1)同时进行,相互依存,不可分割。

(2)物质是能量流动的______

(3)能量是物质循环的_______

。

载体

动力

探究活动

案例1 探究土壤微生物对落叶的作用

准备土壤

实验组:土壤灭菌处理 对照组:土壤不做处理

准备落叶

实验组与对照组叶片数量与大小基本一致

分别埋入落叶

一段时间后,检测树叶分解情况

1.提出问题:

土壤中微生物对淀粉是否有分解作用?

2.作出假设:

土壤中的微生物对淀粉有分解作用。

3.设计实验:

(1)材料用具:土壤、烧杯、玻璃棒、试管、蒸馏水、碘液、斐林试剂、淀粉糊等。

案例2:探究土壤微生物对淀粉的分解作用

(2)实验原理:土壤微生物通过分泌淀粉酶能将淀粉分解为还原性糖(麦芽糖、果糖、葡萄糖),通过碘液检测,可以证明淀粉被分解;通过斐林试剂(水浴加热)的检测,可以证明淀粉被分解为还原性糖。

(3)实验步骤:(见课本P102)

4.实验结果及结论:

(1)结果:

(2)结论:土壤微生物对淀粉有分解作用。

项目 A1试管 A2试管 B1试管 B2试管

实验 结果 不变蓝 有砖红色沉淀 变蓝

无砖红色沉淀

淀粉糊+

土壤浸出液+

斐林试剂

淀粉糊+

蒸馏水+

碘液

淀粉糊+

蒸馏水+

斐林试剂

淀粉糊+

土壤浸出液+

碘液

物质循环的概念:组成生物体的化学元素,……

特点:具有全球性,反复循环利用。

实例:碳循环

与能量流动的关系:物质是能量流动的载体

能量是物质循环的动力

生产者

消费者

分解者

煤炭、石油

大气中的

CO2库

小结

a

b

无机环境中的碳

生物群落中的碳

c

碳循环的主要形式

CO2、碳酸盐

含碳有机物

CO2

3

碳在自然界以什么形式存在?

2、生态系统的结构包括______________, _______。 而生态系统的组成成分包括哪些?

________和_________是生态系统的营养结构,生态系统的________ 和________就是沿着这种渠道进行的。

3、生态系统的功能包括 。

非生物物质和能量,生产者、消费者、分解者

营养结构

生态系统组成成分

食物链

食物网

物质循环

能量流动

能量流动、物质循环、信息传递

温故知新

1、默写:光合作用、有氧呼吸的总反应式。

必修③第5章

第3节 生态系统的物质循环

考纲要求:生态系统中物质循环的基本规律及应用 Ⅱ (理解所列知识和其他相关知识之间的联系和区别,并能在较复杂的情境中综合运用其进行分析、判断、推理和评价。)

考纲细化(考点):

一、物质循环概念、特点

二、碳循环

三、温室效应

四、能量流动和物质循环的关系

五、探究土壤微生物的分解作用

组成生物体的 等基本元素,在 和 之间往返循环利用的过程,又称为 。

C、H、O、N、P、S

生物群落 无机环境

生物地球化学循环

注意:

1.物质:

2.范围:

3.循环:

组成生物体C、H、O、N、P、S等基本元素。

而不是单质,也不是化合物。

生物群落

无机环境

全球性,反复循环利用。

4.特点:

一、物质循环的概念

生物圈。

不是群落内循环。

练习巩固1:

判断正误

(1) (2014·江苏)无机环境中的物质可以通过多种途径被生物群落反复利用( )

(2)生态系统的物质循环指的是各种化合物在生物群落与无机环境之间往复循环 ( )

对

错

碳如何从非生物环境进入生物群落?

碳如何在生物群落中传递(生产者、消费者和分解者)

碳如何从生物群落返回非生物环境?

a

b

碳是如何由无机环境进入生产者

碳是如何由生产者进入消费者

c

碳是如何进入分解者

1

碳是如何分别进出生产者、消费者、分解者各个环节的?

光合作用

化能合成作用

动物摄食

动植物的遗体、残骸和排遗物

a

b

碳如何从无机环境进入生物群落

碳如何从生物群落进入无机环境

2

碳是通过什么途径进出生物群落的?

1、呼吸作用

2、微生物的

分解作用

3、化石燃料的燃烧

光合作用

化能合成作用

二、碳循环

【碳是构成生命有机体的重要元素之一;下面以“碳循环”为例加深对物质循环的理解】 请同学们阅读教材P101“图5-11碳循环模式图”及相关内容,思考下面几个问题:

图5-11 碳循环模式图

1.你能默写出碳循环模式图吗?

2.(1)碳循环的主要形式是?

(2)碳在无机环境中的存在形式?

(3)碳在生物体内的存在形式?

(4)碳在生物体之间传递形式?

(5)碳在生物体之间传递途径(渠道)?

(6)碳进入生物体的途径?阶段?场所?

(7)碳返回到大气(无机环境)的途径?

(8)温室效应主要是哪个过程异常导致的?

1.请把该图中图片转换成文字形式的碳循环模式图 :

生产者

消费者

分解者

无机环境

化学燃料

二.碳循环

化学燃料

1.碳循环模式图

A

B

C

D

化学变化

化学变化

碳循环的图解

化石燃料

无机环境

生产者

分解者

消费者

光合作用

化能合成作用

呼吸作用

呼吸作用

燃烧作用

摄食作用

形成石油、

天然气等。

形成石油、

天然气等

分解作用

二、碳循环

图5-11 碳循环模式图

(1)碳循环的主要形式?

(2)碳在无机环境中的存在形式?

(3)碳在生物体内的存在形式?

(4)碳在生物体之间传递形式?

(5)碳在生物体之间传递途径(渠道)?

(6)碳进入生物体的途径?阶段?场所?

(7)碳返回到大气(无机环境)的途径?

(8)温室效应主要是哪个过程异常导致的?

2.碳循环要点

CO2

CO2和碳酸盐

含碳有机物

光合作用或化能合成作用

食物链和食物网

①生物(生产者、消费者)的呼吸作用

②分解者的分解作用

③化学燃料的燃烧

有机物

暗反应 叶绿体基质

化学燃料的大量燃烧

小结:碳循环的特点

(1)循环形式:CO2。

(4)与循环有

关的活动

生产者的光合作用。

动植物的呼吸作用。

分解者的分解作用。

生产、生活的燃烧。

(5)循环具有全球性。

1.碳进生 物群落

3.碳离开生物群落

(2)碳在自然界中的存在形式:

CO2和碳酸盐。

(3)碳在生物体内的存在形式:

含碳有机物。

生产者的化能合成作用。

2.碳在生物体之间传递:

以含碳有机物的形式通过食物链(网)进行。

方法技巧:巧辨图形判断参与碳循环的四种成分

非生物的物质和能量

生产者

分解者

消费者

生产者

初级消费者

非生物的物质和能量

次级消费者

分解者

非生物的物质和能量(大气中的CO2库)

生产者

初消

次消

三级消

分解者

C

D

B

A

生产者

消费者

分解者

非生物的物质和能量

全球变暖是指地球表层大气、土壤、水体及植被温度年际间缓慢上升的现象。全球地表气温的最新分析表明,在过去的100多年中,全球地表温度平均上升了0.6 ℃。

温室效应

热点:

社会热点:温室效应

1、温室气体:

CO2过多(打破碳循环)

2、CO2增多的原因

化石燃料的大量燃烧

森林、草原等植被的破坏

3、温室效应的危害

极地冰川加速融化

沿海城市被淹没

农田减少,粮食减产

防止和减缓温室效应的主要措施

①改善能源结构,开发新能源(核能、水能等),尽量减少煤炭的燃烧量(减少CO2的来源)。

②大力推行 (增加CO2的去路)

植树造林

项目 能量流动 物质循环

内容和 形式

特点

范围

联系

能量、以有机物

形式流动

元素、以无机物的

形式流动

单向流动、

逐级递减

反复利用、

循环流动

生态系统的

各营养级

生物圈

(1)同时进行,相互依存,不可分割。

(2)物质是能量流动的______

(3)能量是物质循环的_______

。

载体

动力

探究活动

案例1 探究土壤微生物对落叶的作用

准备土壤

实验组:土壤灭菌处理 对照组:土壤不做处理

准备落叶

实验组与对照组叶片数量与大小基本一致

分别埋入落叶

一段时间后,检测树叶分解情况

1.提出问题:

土壤中微生物对淀粉是否有分解作用?

2.作出假设:

土壤中的微生物对淀粉有分解作用。

3.设计实验:

(1)材料用具:土壤、烧杯、玻璃棒、试管、蒸馏水、碘液、斐林试剂、淀粉糊等。

案例2:探究土壤微生物对淀粉的分解作用

(2)实验原理:土壤微生物通过分泌淀粉酶能将淀粉分解为还原性糖(麦芽糖、果糖、葡萄糖),通过碘液检测,可以证明淀粉被分解;通过斐林试剂(水浴加热)的检测,可以证明淀粉被分解为还原性糖。

(3)实验步骤:(见课本P102)

4.实验结果及结论:

(1)结果:

(2)结论:土壤微生物对淀粉有分解作用。

项目 A1试管 A2试管 B1试管 B2试管

实验 结果 不变蓝 有砖红色沉淀 变蓝

无砖红色沉淀

淀粉糊+

土壤浸出液+

斐林试剂

淀粉糊+

蒸馏水+

碘液

淀粉糊+

蒸馏水+

斐林试剂

淀粉糊+

土壤浸出液+

碘液

物质循环的概念:组成生物体的化学元素,……

特点:具有全球性,反复循环利用。

实例:碳循环

与能量流动的关系:物质是能量流动的载体

能量是物质循环的动力

生产者

消费者

分解者

煤炭、石油

大气中的

CO2库

小结

a

b

无机环境中的碳

生物群落中的碳

c

碳循环的主要形式

CO2、碳酸盐

含碳有机物

CO2

3

碳在自然界以什么形式存在?

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园