11 短文二篇 习题课件(共37张PPT)

文档属性

| 名称 | 11 短文二篇 习题课件(共37张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 536.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-17 20:52:12 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

11 短文二篇

目录

名师导学

01

02

03

名师导读

名师导练

名师导学

语文要素 借景抒情,创造意境之美

《答谢中书书》意境之美主要表现在四个方面:其一,山水相映之美,写山“高峰入云”,而山下“清流见底”,峰高水清,相映成趣;其二,色彩配合之美,“两岸石壁,五色交辉”,还有“青林翠竹,四时俱备”,景象绮丽动人;其三,晨昏变化之美,前面写了“四时俱备”的常景,而四时之中,每天的早晚又不相同。其四,动静相衬之美,高峰、清流、石壁、青林、翠竹为静,猿鸟乱鸣、沉鳞竞跃为动。

语文要素 《记承天寺夜游》中,作者见“月色入户”便“欣然起行”,欣喜之情溢于言表。“念”“遂”“寻”“闲人”等词,字字含情、情景交融。文章通过描写月光下庭院中的美景,营造出一种空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

一课一法 动静结合,画面灵动

《答谢中书书》中,作者从多个角度进行动静结合的描写。一是形体的动与静:高峰为静,流水为动。二是光色的动与静:青林翠竹为静,五色交辉为动。三是声响的动与静:日出雾歇为静,猿鸟乱鸣为动,日落山暝为静,游鱼跃水为动。 动静结合的手法为画面增添了灵动感,传达了生命气息。

技法点睛 描写生动,比喻贴切

《记承天寺夜游》中“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”是脍炙人口的写月名句,作者用积水比喻月光,用藻荇比喻竹柏的影子,虽未着一个“月”字,却处处见月光;其次,采用正面描写与侧面描写相结合,“庭下如积水空明”是正面描写,“水中藻、荇交横”是侧面描写,为读者创设了一个冰清玉洁的空灵世界,给人以身临其境之感。

名师导学

1.背景解读

(1)《答谢中书书》反映了作者娱情山水的思想。南北朝时期,因政局动荡、矛盾尖锐,不少文人遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱。因而,他们在书信中常常描山画水,表明自己的所好,并以此作为对友人的安慰。这类作品虽没有表现出积极进步的政治观点,却以其高超的艺术笔力,创作了具有美学价值的精品,具有较高的鉴赏意义。

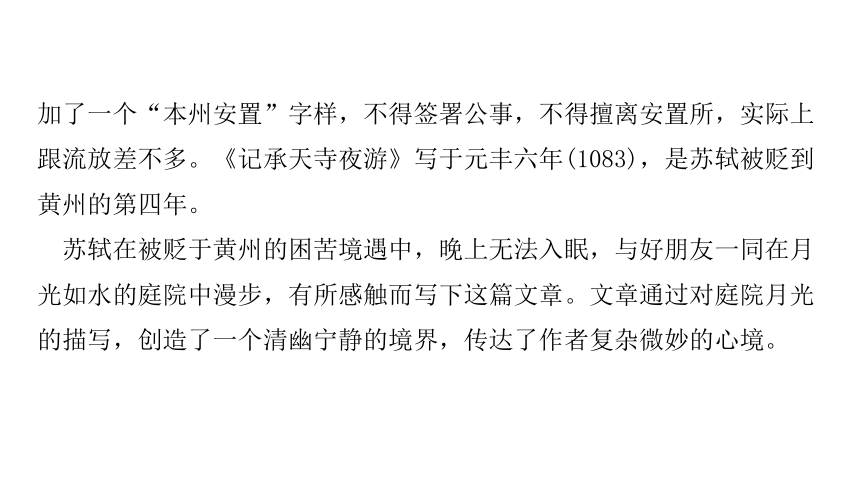

(2)元丰二年(1079),苏轼因对新法持有不同意见,被网罗罪名,投入监狱。四个月后,被贬为黄州团练副使(地方军事助理官)。官衔上还

加了一个“本州安置”字样,不得签署公事,不得擅离安置所,实际上跟流放差不多。《记承天寺夜游》写于元丰六年(1083),是苏轼被贬到黄州的第四年。

苏轼在被贬于黄州的困苦境遇中,晚上无法入眠,与好朋友一同在月光如水的庭院中漫步,有所感触而写下这篇文章。文章通过对庭院月光的描写,创造了一个清幽宁静的境界,传达了作者复杂微妙的心境。

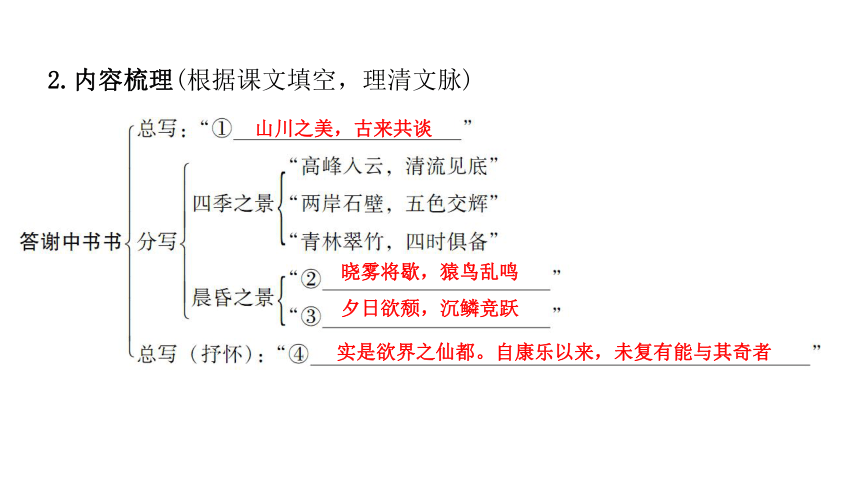

2.内容梳理(根据课文填空,理清文脉)

山川之美,古来共谈

晓雾将歇,猿鸟乱鸣

夕日欲颓,沉鳞竞跃

实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者

寻友夜游赏月

但少闲人如吾两人者耳

答谢中书书

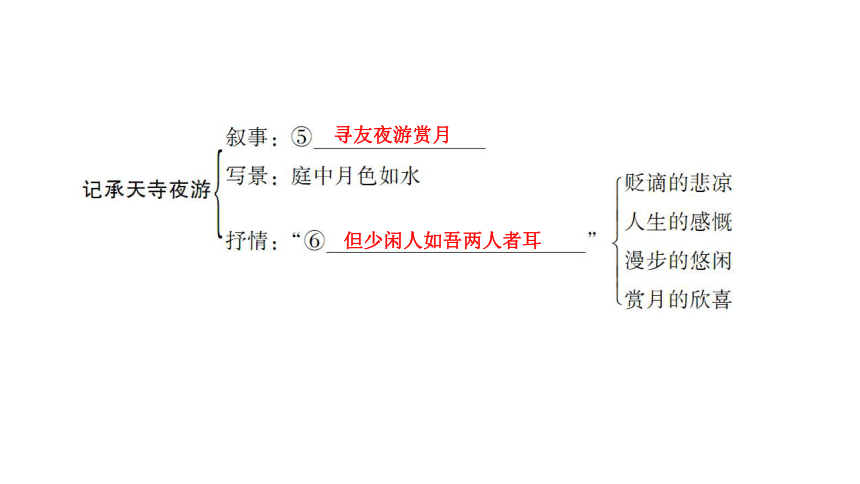

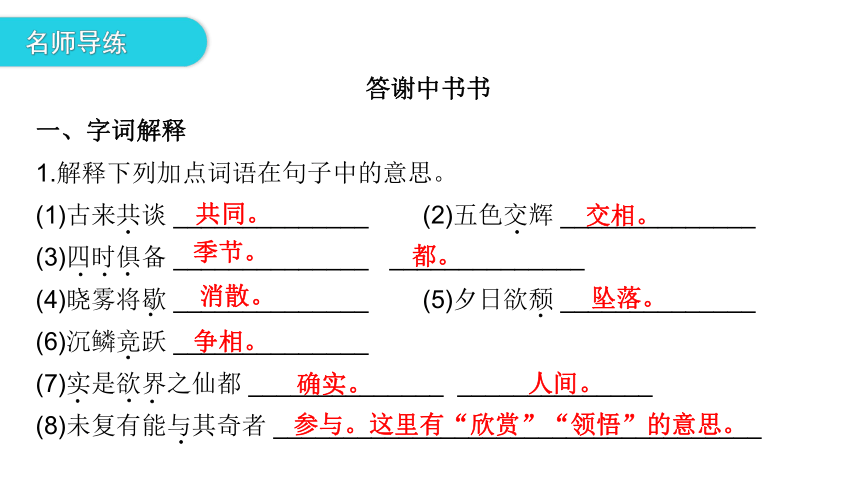

一、字词解释

1.解释下列加点词语在句子中的意思。

(1)古来共谈 ______________ (2)五色交辉 ______________

(3)四时俱备 ______________ ______________

(4)晓雾将歇 ______________ (5)夕日欲颓 ______________

(6)沉鳞竞跃 ______________

(7)实是欲界之仙都 ______________ ______________

(8)未复有能与其奇者 ___________________________________

共同。

知识思维导图

名师导练

交相。

季节。

都。

消散。

坠落。

争相。

确实。

人间。

参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思。

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

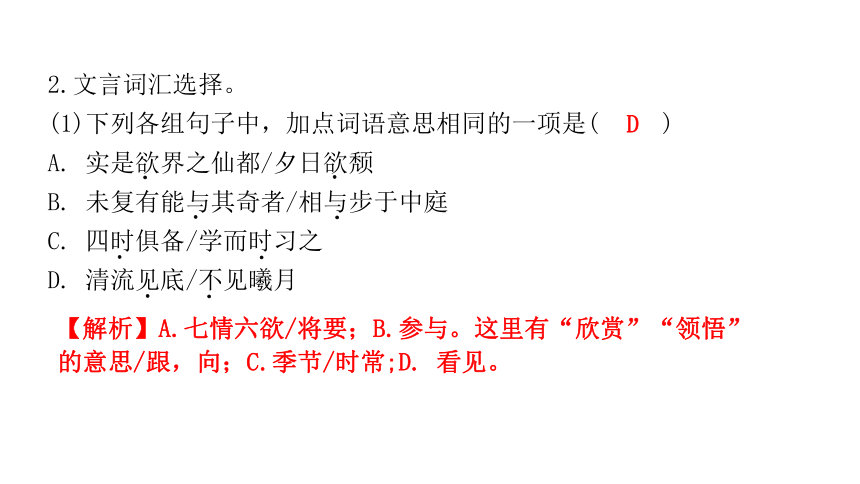

2.文言词汇选择。

(1)下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

A. 实是欲界之仙都/夕日欲颓

B. 未复有能与其奇者/相与步于中庭

C. 四时俱备/学而时习之

D. 清流见底/不见曦月

D

【解析】A.七情六欲/将要;B.参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思/跟,向;C.季节/时常;D. 看见。

.

.

.

.

.

.

.

.

(2)下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

A. 山川之美/曲肱而枕之

B. 实是欲界之仙都/日中不至,则是无信

C. 未复有能与其奇者/与儿女讲论文义

D. 五色交辉/与朋友交而不信乎

B

【解析】A.的/代指胳膊;B. 判断动词,是;C.参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思/同,和;D.交相/交往。

.

.

.

.

.

.

.

.

二、句子翻译

1.晓雾将歇,猿鸟乱鸣。______________________________________________________________

2.夕日欲颓,沉鳞竞跃。______________________________________________________________

3.未复有能与其奇者。

______________________________________________________________

清晨的薄雾将要消散,猿、鸟此起彼伏地鸣叫着。

夕阳快要落山了,水中潜游的鱼争相跃出水面。

再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。

三、内容理解

1.内容理解默写。(用原文回答)

(1)统领全文的语句是:______________,_______________。

(2)写山水相映之美的语句是:______________,______________。

(3)写景物色彩配合之美的语句是:______________,______________。

(4)写晨昏景物变化之美的语句是:______________,______________;______________,______________。

山川之美

古来共谈

高峰入云

清流见底

两岸石壁

五色交辉

晓雾将歇

猿鸟乱鸣

夕日欲颓

沉鳞竞跃

2.内容理解简答。

(1)本文分为几层?写出各层大意。____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

全文可以分为四层。 第一层(第一句):总起句,以感慨发端。 第二层(从“高峰入云”到“四时俱备”):描写山川中的静景之美。 第三层(从“晓雾将歇”到“沉鳞竞跃”):描写大自然中的早晚景象。 第四层(最后两句话):感慨自然之美景。

(2)本文所写的景物有什么特征?文章结尾说:“自康乐以来,未复有能与其奇者。”想一想,其中有什么言外之意?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

《答谢中书书》中的景物非常秀美,山高水净,绚烂多彩,充满无穷生机。结尾一句,含有三层言外之意:其一,康乐是“能与其奇者”,表现出作者对谢灵运的钦慕;其二,自谢灵运之后,不再有人能“与其奇”,惋惜于世人对秀美山水的无动于衷;其三,“我”是继谢灵运之后又一“与其奇者”,为自己的审美情趣而自许,期与谢公比肩之意溢于言表。

3.综合分析选择。

(1)下列对文章理解不正确的一项是( )

A.“山川之美,古来共谈”以感慨起笔,囊括山水,纵览古今。可以看出作者与友人品赏山水之乐,也期望与古今的林泉高士比肩。

B.“两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备”是远眺所见,描绘出众彩纷呈、绚丽动人的景象,显示出万物勃发的生命力。

C. 文章写景动静相衬、视听结合。其中“猿鸟乱鸣”通过生命活动的描写,为景物增添了动感,突出了猿、鸟鸣叫入耳,让人感到繁多杂乱。

D.“自康乐以来,未复有能与其奇者”表明作者对谢灵运的倾慕,对世人面对秀美山水无动于衷的惋惜,及对自己审美情趣的自许。

C

【解析】C项中,“猿鸟乱鸣”的“乱”在文中的意思应该是“此起彼伏”,不是“繁多杂乱”。故选C。

(2)下列对文章理解正确的一项是( )

A. 本文写景先仰视“高峰入云”,再俯瞰“两岸石壁”“青林翠竹”,再平视“清流见底”。

B. 本文注重动静结合,清晨已经消散的薄雾是静景,夕阳的余晖中,“沉鳞竞跃”是动景。

C. “猿鸟乱鸣”“沉鳞竞跃”从听觉、视觉两个方面描绘了猿鸟悲鸣、游鱼跃水的动感画面。

D. 陶弘景于文中称引谢灵运,有追慕前贤之意,兼有自己也能得山水之妙的自矜意味。

D

【解析】A.有误,“两岸石壁”“青林翠竹”是平视,“清流见底”是俯视;B.“已经消散”有误,应为“将要消散”;C. “悲鸣”有误,文中“乱鸣”是指“鸣叫声此起彼伏”,不是“悲鸣”。D. 正确。

记承天寺夜游

一、字词解释

1.解释下列加点词语在句子中的意思。

(1)解衣欲睡 _______________________

(2)欣然起行 _______________________

(3)念无与为乐者 __________________ __________________

(4)遂至承天寺寻张怀民 _______________________

(5)怀民亦未寝 _______________________

想要,将要。

高兴的样子。

考虑,想到。

和,一起。

于是。

睡觉。

.

.

.

.

.

.

.

(6)相与步于中庭 _______________________

(7)水中藻、荇交横 _______________________

(8)盖竹柏影也 _______________________

(9)但少闲人如吾两人者耳 ___________ __________________________

共同,一起。

交错纵横。

大概是。

只是。

语气词,相当于“罢了”。

.

.

.

.

.

.

2.文言词汇选择。

(1)下列各组句子中,加点词语意思和用法相同的一项是( )

A. 相与步于中庭/见其发矢十中八九

B. 欣然起行/然则天下之事

C. 念无与为乐者/未复有能与其奇者

D. 但少闲人如吾两人者耳/止增笑耳

D

【解析】A. 里,指院子里/射中;B. ……的样子/这样;C. 和,连

词/动词,参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思;D. 语气词,罢了。

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(2)下列语句中,加点词语解释不正确的一项是( )

A. 念无与乐者(想念)

B. 怀民亦未寝(睡觉)

C.月色入户(窗户)

D. 庭下如积水空明(形容水的澄澈)

A

.

.

.

.

.

【解析】“念无与为乐者”中的“念”的意思是考虑,想到。

(3)下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

A. 月色入户/五色交辉

B. 遂至承天寺寻张怀民/遂迷,不复得路

C. 盖竹柏影也/盖以诱敌

D. 但少闲人如吾两人者耳/但闻燕山胡骑鸣啾啾

D

.

.

.

.

.

.

.

.

【解析】A. 月光/颜色;B. 于是/最终;C. 大概是/原来是;D. 只是。

二、句子翻译

1.解衣欲睡,月色入户,欣然起行。_______________________________________________________________2.念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

_______________________________________________________________3.怀民亦未寝,相与步于中庭。_______________________________________________________________

4.但少闲人如吾两人者耳。_______________________________________________________________

(我)解开衣服,正打算睡觉,月光照进门里,(于是)我高兴地起来走动。

想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。

张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在院子里散步。

只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

三、内容理解

1.内容理解默写。(用原文回答)

(1)《记承天寺夜游》中,不明写月光,但月光的意境却宛然俱现,文中描写月光高度传神的句子是:___________________,_____________、____________,_____________。

(2)表达出作者微妙复杂的感情的语句是:_____________?___________________?_______________________。

庭下如积水空明

水中藻

荇交横

盖竹柏影也

何夜无月

何处无竹柏

但少闲人如吾两人者耳

2.内容理解简答。

(1)结合本文,请简要分析作者夜游之“乐”表现在哪些方面。____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

①景色之乐:作者虽遭贬谪,内心悲凉,但面对如此月色,醉在其中,乐从心生;②友情之乐:有友人相伴,更有漫步的悠闲,孤寂之情顿消,乐从心来;③情趣之乐:作者乐以忘忧,以豁达乐观的心胸来欣赏月下美景,更能突出其情趣的高雅。

(2)“闲人”是指什么样的人?“闲人”二字表现了苏轼怎样的复杂情感?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“闲人”指清闲的人。“闲”字饱含着作者赏月的欣喜,漫步的悠闲,贬谪的悲凉,心情的寂寞,面对挫折逆境的豁达,面对孤独人生的感慨。也使我们看到作者积极乐观的人生态度,故其笔下的月夜才如此空灵、皎洁。

(1)下列对文章的理解和分析不正确的一项是( )

A. 作者对月夜的景色做了美妙的描绘,真实地记录了他当时生活的一个片段,体现出他与张怀民的深厚友谊及对知音甚多的无限感慨。

B. 本文把作者赏月的欣喜、漫步的悠闲、贬谪的悲凉、人生的感慨等微妙复杂的思想感情都浓缩在了“但少闲人如吾两人者耳”一句中。

C. 作者入夜即“解衣欲睡”,见“月色入户”便“欣然起行”,与张怀民“步于中庭”,这些都体现出作者的“闲”。

D. 本文是一篇游记散文,仅80余字,却创造了一个清幽宁静的艺术境界,传达了作者复杂微妙的心境。

A

【解析】作者感慨的不是“知音甚多”,而是“知音甚少”。故选A。

(2)下列对文章的理解和分析不正确的一项是( )

A. 本文写于作者被贬黄州期间,作者运用借景抒情的手法,抒发了赏月的欣喜、漫步的悠闲、被贬的悲哀、壮志未酬的苦闷等复杂的思想情感。

B. 文章运用比喻的修辞手法,把“月光”比作“积水”,把“竹柏的影子”比作“藻、荇”,生动形象地描绘了一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

C. “闲人”既指二人的政治处境,即作为被贬谪之人,无职无权,清闲无比,内心悲凉无可诉说;又指夜游时的心境,表现出一种悲观的生活态度。

C

D. 本文不足百字,先叙事,再写景,最后议论点题,环环相扣。全文多用散句,四言至十言均有,间用整齐句式,节奏舒缓,自然成文,不事雕琢。

【解析】C项中“表现出一种悲观的生活态度”说法有误。作者写本文时正处于被贬期间,有孤独、悲凉的情感在内,但除此之外,还有赏月的欣喜、漫步的悠闲,夜游时的心境应该是“乐观”的。故选C。

【甲】山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(《答谢中书书》)

【乙】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(《记承天寺夜游》)

.

.

.

.

对比阅读

.

.

.

.

.

4. 解释下列加点词语的意思。(4分)

(1)五色交辉_________________________

(2)晓雾将歇__________________________

(3)念无与为乐者____________________________

(4)但少闲人如吾两人尔__________________________

辉映。

.

.

.

.

消散。

考虑,想到。

只是。

5. 下列各组句子中,加点字的用法和意义相同的一项是( )(3分)

A. 自康乐以来/以我酌油知之

B. 未复有能与其奇者/择其善者而从之

C. 念无与为乐者/孤岂欲卿治经为博士邪

D. 相与步于庭中/山门圮于河

D

.

.

.

.

【解析】A. 表示时间界限/凭借;B. 代指山川之美/其中;C. 动词,作为/动词,成为;D. 介词,在。

.

.

.

.

6. 把甲乙两文中画横线的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(2)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。______________________________________________________________

______________________________________________________________

两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。青葱的林木,翠绿的竹丛,四季常存。

庭院中的月光,如积水般清明澄澈,水中的水藻、荇菜交横错杂,大概是竹子和柏树的影子吧。

7. 下列甲乙两文的理解和分析不正确的一项是( )(3分)

A. 甲乙两文都写了自然景物,甲文描绘“山川之美”,乙文描写“月色之美”。

B. 甲文以感慨收束,愉悦之情、自豪之感溢于言表;乙文以抒情结尾,直抒胸臆,干净明快。

C. 甲文表达了作者热爱自然,沉醉山水的思想。

D. 乙文表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲都包含其中。

B

【解析】乙文“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”为作者议论,其中“闲人”一词含蓄深沉,意味隽永。故选B。

8. 这两篇短文都写自然景物,但表达的思想感情有所不同,试加以说明。(5分)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

甲文表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。乙文表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲都包含其中。

11 短文二篇

目录

名师导学

01

02

03

名师导读

名师导练

名师导学

语文要素 借景抒情,创造意境之美

《答谢中书书》意境之美主要表现在四个方面:其一,山水相映之美,写山“高峰入云”,而山下“清流见底”,峰高水清,相映成趣;其二,色彩配合之美,“两岸石壁,五色交辉”,还有“青林翠竹,四时俱备”,景象绮丽动人;其三,晨昏变化之美,前面写了“四时俱备”的常景,而四时之中,每天的早晚又不相同。其四,动静相衬之美,高峰、清流、石壁、青林、翠竹为静,猿鸟乱鸣、沉鳞竞跃为动。

语文要素 《记承天寺夜游》中,作者见“月色入户”便“欣然起行”,欣喜之情溢于言表。“念”“遂”“寻”“闲人”等词,字字含情、情景交融。文章通过描写月光下庭院中的美景,营造出一种空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

一课一法 动静结合,画面灵动

《答谢中书书》中,作者从多个角度进行动静结合的描写。一是形体的动与静:高峰为静,流水为动。二是光色的动与静:青林翠竹为静,五色交辉为动。三是声响的动与静:日出雾歇为静,猿鸟乱鸣为动,日落山暝为静,游鱼跃水为动。 动静结合的手法为画面增添了灵动感,传达了生命气息。

技法点睛 描写生动,比喻贴切

《记承天寺夜游》中“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”是脍炙人口的写月名句,作者用积水比喻月光,用藻荇比喻竹柏的影子,虽未着一个“月”字,却处处见月光;其次,采用正面描写与侧面描写相结合,“庭下如积水空明”是正面描写,“水中藻、荇交横”是侧面描写,为读者创设了一个冰清玉洁的空灵世界,给人以身临其境之感。

名师导学

1.背景解读

(1)《答谢中书书》反映了作者娱情山水的思想。南北朝时期,因政局动荡、矛盾尖锐,不少文人遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱。因而,他们在书信中常常描山画水,表明自己的所好,并以此作为对友人的安慰。这类作品虽没有表现出积极进步的政治观点,却以其高超的艺术笔力,创作了具有美学价值的精品,具有较高的鉴赏意义。

(2)元丰二年(1079),苏轼因对新法持有不同意见,被网罗罪名,投入监狱。四个月后,被贬为黄州团练副使(地方军事助理官)。官衔上还

加了一个“本州安置”字样,不得签署公事,不得擅离安置所,实际上跟流放差不多。《记承天寺夜游》写于元丰六年(1083),是苏轼被贬到黄州的第四年。

苏轼在被贬于黄州的困苦境遇中,晚上无法入眠,与好朋友一同在月光如水的庭院中漫步,有所感触而写下这篇文章。文章通过对庭院月光的描写,创造了一个清幽宁静的境界,传达了作者复杂微妙的心境。

2.内容梳理(根据课文填空,理清文脉)

山川之美,古来共谈

晓雾将歇,猿鸟乱鸣

夕日欲颓,沉鳞竞跃

实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者

寻友夜游赏月

但少闲人如吾两人者耳

答谢中书书

一、字词解释

1.解释下列加点词语在句子中的意思。

(1)古来共谈 ______________ (2)五色交辉 ______________

(3)四时俱备 ______________ ______________

(4)晓雾将歇 ______________ (5)夕日欲颓 ______________

(6)沉鳞竞跃 ______________

(7)实是欲界之仙都 ______________ ______________

(8)未复有能与其奇者 ___________________________________

共同。

知识思维导图

名师导练

交相。

季节。

都。

消散。

坠落。

争相。

确实。

人间。

参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思。

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.文言词汇选择。

(1)下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

A. 实是欲界之仙都/夕日欲颓

B. 未复有能与其奇者/相与步于中庭

C. 四时俱备/学而时习之

D. 清流见底/不见曦月

D

【解析】A.七情六欲/将要;B.参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思/跟,向;C.季节/时常;D. 看见。

.

.

.

.

.

.

.

.

(2)下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

A. 山川之美/曲肱而枕之

B. 实是欲界之仙都/日中不至,则是无信

C. 未复有能与其奇者/与儿女讲论文义

D. 五色交辉/与朋友交而不信乎

B

【解析】A.的/代指胳膊;B. 判断动词,是;C.参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思/同,和;D.交相/交往。

.

.

.

.

.

.

.

.

二、句子翻译

1.晓雾将歇,猿鸟乱鸣。______________________________________________________________

2.夕日欲颓,沉鳞竞跃。______________________________________________________________

3.未复有能与其奇者。

______________________________________________________________

清晨的薄雾将要消散,猿、鸟此起彼伏地鸣叫着。

夕阳快要落山了,水中潜游的鱼争相跃出水面。

再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。

三、内容理解

1.内容理解默写。(用原文回答)

(1)统领全文的语句是:______________,_______________。

(2)写山水相映之美的语句是:______________,______________。

(3)写景物色彩配合之美的语句是:______________,______________。

(4)写晨昏景物变化之美的语句是:______________,______________;______________,______________。

山川之美

古来共谈

高峰入云

清流见底

两岸石壁

五色交辉

晓雾将歇

猿鸟乱鸣

夕日欲颓

沉鳞竞跃

2.内容理解简答。

(1)本文分为几层?写出各层大意。____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

全文可以分为四层。 第一层(第一句):总起句,以感慨发端。 第二层(从“高峰入云”到“四时俱备”):描写山川中的静景之美。 第三层(从“晓雾将歇”到“沉鳞竞跃”):描写大自然中的早晚景象。 第四层(最后两句话):感慨自然之美景。

(2)本文所写的景物有什么特征?文章结尾说:“自康乐以来,未复有能与其奇者。”想一想,其中有什么言外之意?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

《答谢中书书》中的景物非常秀美,山高水净,绚烂多彩,充满无穷生机。结尾一句,含有三层言外之意:其一,康乐是“能与其奇者”,表现出作者对谢灵运的钦慕;其二,自谢灵运之后,不再有人能“与其奇”,惋惜于世人对秀美山水的无动于衷;其三,“我”是继谢灵运之后又一“与其奇者”,为自己的审美情趣而自许,期与谢公比肩之意溢于言表。

3.综合分析选择。

(1)下列对文章理解不正确的一项是( )

A.“山川之美,古来共谈”以感慨起笔,囊括山水,纵览古今。可以看出作者与友人品赏山水之乐,也期望与古今的林泉高士比肩。

B.“两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备”是远眺所见,描绘出众彩纷呈、绚丽动人的景象,显示出万物勃发的生命力。

C. 文章写景动静相衬、视听结合。其中“猿鸟乱鸣”通过生命活动的描写,为景物增添了动感,突出了猿、鸟鸣叫入耳,让人感到繁多杂乱。

D.“自康乐以来,未复有能与其奇者”表明作者对谢灵运的倾慕,对世人面对秀美山水无动于衷的惋惜,及对自己审美情趣的自许。

C

【解析】C项中,“猿鸟乱鸣”的“乱”在文中的意思应该是“此起彼伏”,不是“繁多杂乱”。故选C。

(2)下列对文章理解正确的一项是( )

A. 本文写景先仰视“高峰入云”,再俯瞰“两岸石壁”“青林翠竹”,再平视“清流见底”。

B. 本文注重动静结合,清晨已经消散的薄雾是静景,夕阳的余晖中,“沉鳞竞跃”是动景。

C. “猿鸟乱鸣”“沉鳞竞跃”从听觉、视觉两个方面描绘了猿鸟悲鸣、游鱼跃水的动感画面。

D. 陶弘景于文中称引谢灵运,有追慕前贤之意,兼有自己也能得山水之妙的自矜意味。

D

【解析】A.有误,“两岸石壁”“青林翠竹”是平视,“清流见底”是俯视;B.“已经消散”有误,应为“将要消散”;C. “悲鸣”有误,文中“乱鸣”是指“鸣叫声此起彼伏”,不是“悲鸣”。D. 正确。

记承天寺夜游

一、字词解释

1.解释下列加点词语在句子中的意思。

(1)解衣欲睡 _______________________

(2)欣然起行 _______________________

(3)念无与为乐者 __________________ __________________

(4)遂至承天寺寻张怀民 _______________________

(5)怀民亦未寝 _______________________

想要,将要。

高兴的样子。

考虑,想到。

和,一起。

于是。

睡觉。

.

.

.

.

.

.

.

(6)相与步于中庭 _______________________

(7)水中藻、荇交横 _______________________

(8)盖竹柏影也 _______________________

(9)但少闲人如吾两人者耳 ___________ __________________________

共同,一起。

交错纵横。

大概是。

只是。

语气词,相当于“罢了”。

.

.

.

.

.

.

2.文言词汇选择。

(1)下列各组句子中,加点词语意思和用法相同的一项是( )

A. 相与步于中庭/见其发矢十中八九

B. 欣然起行/然则天下之事

C. 念无与为乐者/未复有能与其奇者

D. 但少闲人如吾两人者耳/止增笑耳

D

【解析】A. 里,指院子里/射中;B. ……的样子/这样;C. 和,连

词/动词,参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思;D. 语气词,罢了。

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(2)下列语句中,加点词语解释不正确的一项是( )

A. 念无与乐者(想念)

B. 怀民亦未寝(睡觉)

C.月色入户(窗户)

D. 庭下如积水空明(形容水的澄澈)

A

.

.

.

.

.

【解析】“念无与为乐者”中的“念”的意思是考虑,想到。

(3)下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

A. 月色入户/五色交辉

B. 遂至承天寺寻张怀民/遂迷,不复得路

C. 盖竹柏影也/盖以诱敌

D. 但少闲人如吾两人者耳/但闻燕山胡骑鸣啾啾

D

.

.

.

.

.

.

.

.

【解析】A. 月光/颜色;B. 于是/最终;C. 大概是/原来是;D. 只是。

二、句子翻译

1.解衣欲睡,月色入户,欣然起行。_______________________________________________________________2.念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

_______________________________________________________________3.怀民亦未寝,相与步于中庭。_______________________________________________________________

4.但少闲人如吾两人者耳。_______________________________________________________________

(我)解开衣服,正打算睡觉,月光照进门里,(于是)我高兴地起来走动。

想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。

张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在院子里散步。

只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

三、内容理解

1.内容理解默写。(用原文回答)

(1)《记承天寺夜游》中,不明写月光,但月光的意境却宛然俱现,文中描写月光高度传神的句子是:___________________,_____________、____________,_____________。

(2)表达出作者微妙复杂的感情的语句是:_____________?___________________?_______________________。

庭下如积水空明

水中藻

荇交横

盖竹柏影也

何夜无月

何处无竹柏

但少闲人如吾两人者耳

2.内容理解简答。

(1)结合本文,请简要分析作者夜游之“乐”表现在哪些方面。____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

①景色之乐:作者虽遭贬谪,内心悲凉,但面对如此月色,醉在其中,乐从心生;②友情之乐:有友人相伴,更有漫步的悠闲,孤寂之情顿消,乐从心来;③情趣之乐:作者乐以忘忧,以豁达乐观的心胸来欣赏月下美景,更能突出其情趣的高雅。

(2)“闲人”是指什么样的人?“闲人”二字表现了苏轼怎样的复杂情感?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“闲人”指清闲的人。“闲”字饱含着作者赏月的欣喜,漫步的悠闲,贬谪的悲凉,心情的寂寞,面对挫折逆境的豁达,面对孤独人生的感慨。也使我们看到作者积极乐观的人生态度,故其笔下的月夜才如此空灵、皎洁。

(1)下列对文章的理解和分析不正确的一项是( )

A. 作者对月夜的景色做了美妙的描绘,真实地记录了他当时生活的一个片段,体现出他与张怀民的深厚友谊及对知音甚多的无限感慨。

B. 本文把作者赏月的欣喜、漫步的悠闲、贬谪的悲凉、人生的感慨等微妙复杂的思想感情都浓缩在了“但少闲人如吾两人者耳”一句中。

C. 作者入夜即“解衣欲睡”,见“月色入户”便“欣然起行”,与张怀民“步于中庭”,这些都体现出作者的“闲”。

D. 本文是一篇游记散文,仅80余字,却创造了一个清幽宁静的艺术境界,传达了作者复杂微妙的心境。

A

【解析】作者感慨的不是“知音甚多”,而是“知音甚少”。故选A。

(2)下列对文章的理解和分析不正确的一项是( )

A. 本文写于作者被贬黄州期间,作者运用借景抒情的手法,抒发了赏月的欣喜、漫步的悠闲、被贬的悲哀、壮志未酬的苦闷等复杂的思想情感。

B. 文章运用比喻的修辞手法,把“月光”比作“积水”,把“竹柏的影子”比作“藻、荇”,生动形象地描绘了一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

C. “闲人”既指二人的政治处境,即作为被贬谪之人,无职无权,清闲无比,内心悲凉无可诉说;又指夜游时的心境,表现出一种悲观的生活态度。

C

D. 本文不足百字,先叙事,再写景,最后议论点题,环环相扣。全文多用散句,四言至十言均有,间用整齐句式,节奏舒缓,自然成文,不事雕琢。

【解析】C项中“表现出一种悲观的生活态度”说法有误。作者写本文时正处于被贬期间,有孤独、悲凉的情感在内,但除此之外,还有赏月的欣喜、漫步的悠闲,夜游时的心境应该是“乐观”的。故选C。

【甲】山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(《答谢中书书》)

【乙】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(《记承天寺夜游》)

.

.

.

.

对比阅读

.

.

.

.

.

4. 解释下列加点词语的意思。(4分)

(1)五色交辉_________________________

(2)晓雾将歇__________________________

(3)念无与为乐者____________________________

(4)但少闲人如吾两人尔__________________________

辉映。

.

.

.

.

消散。

考虑,想到。

只是。

5. 下列各组句子中,加点字的用法和意义相同的一项是( )(3分)

A. 自康乐以来/以我酌油知之

B. 未复有能与其奇者/择其善者而从之

C. 念无与为乐者/孤岂欲卿治经为博士邪

D. 相与步于庭中/山门圮于河

D

.

.

.

.

【解析】A. 表示时间界限/凭借;B. 代指山川之美/其中;C. 动词,作为/动词,成为;D. 介词,在。

.

.

.

.

6. 把甲乙两文中画横线的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(2)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。______________________________________________________________

______________________________________________________________

两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。青葱的林木,翠绿的竹丛,四季常存。

庭院中的月光,如积水般清明澄澈,水中的水藻、荇菜交横错杂,大概是竹子和柏树的影子吧。

7. 下列甲乙两文的理解和分析不正确的一项是( )(3分)

A. 甲乙两文都写了自然景物,甲文描绘“山川之美”,乙文描写“月色之美”。

B. 甲文以感慨收束,愉悦之情、自豪之感溢于言表;乙文以抒情结尾,直抒胸臆,干净明快。

C. 甲文表达了作者热爱自然,沉醉山水的思想。

D. 乙文表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲都包含其中。

B

【解析】乙文“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”为作者议论,其中“闲人”一词含蓄深沉,意味隽永。故选B。

8. 这两篇短文都写自然景物,但表达的思想感情有所不同,试加以说明。(5分)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

甲文表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。乙文表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲都包含其中。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读