第8课《列夫·托尔斯泰》课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 第8课《列夫·托尔斯泰》课件(共35张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-19 09:11:16 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

8 列夫·托尔斯泰

茨威格

(第一课时)

为托翁画像,探人物精神

1.默读全文,整体感知。

2.选择其中一段精读,以学习小组为单位,以此段描写为依据给托尔斯泰画一张肖像图,并用能概括人物外貌特征的4个字为画命名,以及在画旁写上该段描写托翁的主要词语(短语)。

限

时

8

分

钟

,

讨

论

选第一自然段

他生就一副多毛的脸庞,植被多于空地,浓密的胡髭使人难以看清他的内心世界。长髯覆盖了两颊,遮住了嘴唇,遮住了皱似树皮的黝黑脸膛,一根根迎风飘动,颇有长者风度。宽约一指的眉毛像纠缠不清的树根,朝上倒竖。一绺绺灰白的鬈发像泡沫一样堆在额头上。不管从哪个角度看,你都能见到热带森林般茂密的须发。像米开朗琪罗画的摩西一样,托尔斯泰给人留下的难忘形象,来源于他那犹如卷起的滔滔白浪的大胡子。

画命名为“热带森林”;

词句是“浓密的胡髭”“皱似树皮”“纠缠不清”“黝黑脸膛”“茂密的须发”等。

旁批:

选第二自然段

画命名为“低矮小屋”;

词句是——长相“粗劣”“粗制滥造”,皮肤“藏污纳垢”“粗糙”,鼻子“宽”“塌”,头发“乱蓬蓬”,招风耳“难看”,脸颊“凹陷”,嘴唇“厚厚的”等。

旁批:

人们无不试图用自己的想象除去他那盖着面孔的头发,修剪疯长的胡须,以他年轻时刮去胡须的肖像作为参照,希望用魔法变出一张光洁的脸——这是引向内心世界的路标。这样一来,我们不免开始畏缩起来。因为,无可否认的是,这个出身于名门望族的男子长相粗劣,生就一张乡野村夫的脸孔。天才的灵魂自甘寓居低矮的陋屋,而天才灵魂的工作间,比起吉尔吉斯人 g 搭建的皮帐篷来好不了多少。小屋粗制滥造,出自一个农村木匠之手,而不是由古希腊的能工巧匠建造起来的。架在小窗上方的横梁——小眼睛上方的额头,倒像是用刀胡乱劈成的木柴。皮肤藏污纳垢,缺少光泽,就像用枝条扎成的村舍外墙那样粗糙,在四方脸中间,我们见到的是一个宽宽的、两孔朝天的狮子鼻,仿佛被人一拳打塌了的样子。乱蓬蓬的头发,怎么也遮不住两只难看的招风耳。凹陷的脸颊中间生着两片厚厚的嘴唇。留给人的总印象是失调、崎岖、平庸,甚至粗鄙。

选第四自然段

画命名为“简陋归宿”;

词句是“长相平平”“没有特征”等。

旁批:

永远流浪的天才灵魂,竟然在一个土头土脑的俄国人身上找到了简陋归宿,从这个人身上看不出有任何精神的东西,缺乏诗人、幻想者和创造者的气质。从少年到青壮年,甚至到老年,托尔斯泰一直都是长相平平,混在人群里找都找不出来。对他来说,穿这件大衣,还是那件大衣,戴这顶帽子,还是那顶帽子,都没什么不合适。一个人长着这么一张在俄罗斯随处可见的脸,既有可能在台上主持大臣会议,也有可能在酒肆同一帮酒徒鬼混,还有可能在市场上卖面包。带着这么一张脸,你不管从事什么职业,不管穿什么服饰,也不管在俄国什么地方,都不会有一种鹤立鸡群、引人注目的可能。托尔斯泰做学生的时候,可能属于同龄人的混合体;当军官的时候,没法把他从战友里面分辨出来;而恢复乡间生活以后,他的样子和往常出现在舞台上的乡绅角色再吻合不过了。要是你看到一张他赶着马车外出的照片,还有个白胡子随从与他并排坐着,你也许要动脑筋想上好一阵,才能判断手握缰绳的是马车夫,坐在一旁的是伯爵。再看另一张照片,是他在同一些农民交谈。你假如不明真相,根本就猜不出坐在老农中间的列夫是个有地位有钱财的人,他的门第和身份大大不同于格里高、伊凡、伊利亚、彼得等在场的所有人。他的面相完全没有特征,完全属于普通的俄罗斯人,因此,我们得把他称为普通人,而且此刻会产生这么一种感觉,即天才没有任何特殊的长相,而是一般人的总体现。所以说,托尔斯泰并没有自己独特的面相,他拥有一张俄国普通大众的脸,因为他与全体俄国人民同呼吸共命运。

选第五自然段

因此,那些第一次见到他的人,一开始都无一例外地感到失望。他们有的坐火车旅行漫长的路程,有的从图拉驾车赶来,在客厅里正襟危坐地等待这位大师的接见。他们早就形成了对他的主观概念,希望从他身上找见威严非凡的东西,希望看到一个美髯公,集尊贵、轩昂、伟岸、天才于一身。在即将亲眼见到大活人之前,他们对自己所想象的这位文坛泰斗形象颔首低眉 ,敬重有加,内心的期望扩大到诚惶诚恐的地步。门终于开了,进来的却是一个矮小敦实的人,由于步子轻快,连胡子都跟着抖动不停。他刚进门,差不多就一路小跑而来,然后突然收住脚步,望着一位惊呆了的来客友好地微笑。他带着轻松愉快的口气,又迅速又随便地讲着表示欢迎的话语,同时主动向客人伸出手来。来访者一边与他握手,一边深感疑惑和惊讶。什么?就这么个侏儒!这么个小巧玲珑的家伙,难道真的是列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰吗?这位客人不无尴尬地抬起眼皮直勾勾地打量着主人的脸。

画命名为“小巧侏儒”;

词句是“矮小敦实”“友好地微笑”“轻松愉快”“小巧玲珑”等。

旁批:

选第六自然段

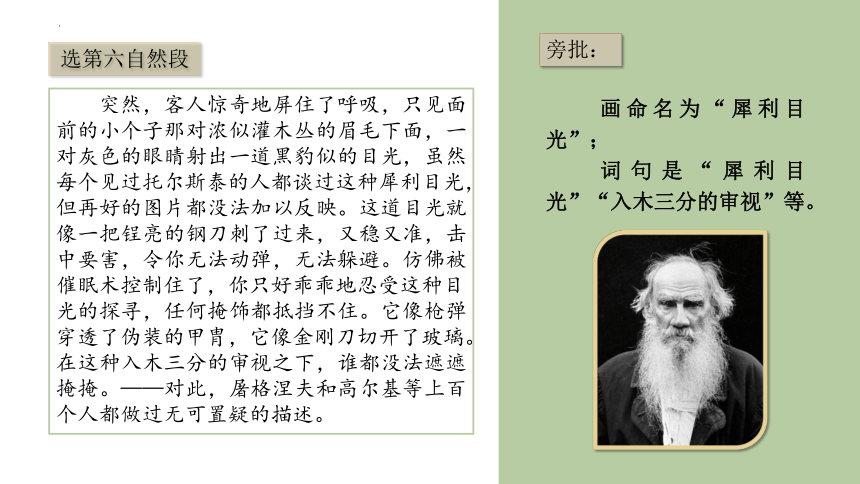

突然,客人惊奇地屏住了呼吸,只见面前的小个子那对浓似灌木丛的眉毛下面,一对灰色的眼睛射出一道黑豹似的目光,虽然每个见过托尔斯泰的人都谈过这种犀利目光,但再好的图片都没法加以反映。这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害,令你无法动弹,无法躲避。仿佛被催眠术控制住了,你只好乖乖地忍受这种目

光的探寻,任何掩饰都抵挡不住。它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。在这种入木三分的审视之下,谁都没法遮遮掩掩。——对此,屠格涅夫和高尔基等上百个人都做过无可置疑的描述。

画命名为“犀利目光”;

词句是“犀利目光”“入木三分的审视”等。

旁批:

选第七自然段

这种穿透心灵的审视仅仅持续了一秒钟,接着便刀剑入鞘,代之以柔和的目光与和蔼的笑容。虽然嘴角紧闭,没有变化,但那对眼睛却能满含粲然笑意,犹如神奇的星光。而在优美动人的音乐影响下,它们可以像村妇那样热泪涟涟。精神上感到满足自在时,它们可以闪闪发光,转眼又因忧郁而黯然失色,罩上阴云,顿生凄凉显得麻木不仁,神秘莫测。它们可以变得冷酷锐利,可以像手术刀、像X射线那样揭开隐藏的秘密,不一会儿意趣盎然地涌出好奇的神色。这是出现在人类面部最富感情的一对眼睛,可以抒发各种各样的感情。高尔基对它们恰如其分的描述,说出了我们的心里话:“托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。”

画命名为“百只眼珠”;

词句是“柔和的目光”“和蔼的笑容”“粲然笑意”“最富情感”等。

旁批:

选第八自然段

亏得有这么一对眼睛,托尔斯泰的脸上于是透出一股才气来。此人所具有的天赋统统集中在他的眼睛里,就像俊美的陀思妥耶夫斯基的丰富思想都集中在他的眉峰之间一样。托尔斯泰面部的其他部件——胡子、眉毛、头发,都不过是用以包装、保护这对闪光的珠宝的甲壳而已,这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。再小的事物,借助这对眼睛都能看得清清楚楚,像一只猎鹰从高空朝一只胆怯的耗子俯冲下来,这对眼睛不会放过微不足道的细节,同样也能全面揭示广袤无垠的宇宙。它们可以照耀在精神世界的最高处,同样也可以成功地把探照灯光射进最阴暗的灵魂深处。这一对烁烁发光的晶体具有足够的热量和纯度,能够忘我地注视上苍;有足够的勇气注视摧毁一切的虚无,这种虚无犹如蛇发女怪那样,看到她的人就会变成石头。在这对眼睛看来,没有办不到的事情,除非让它们陷入无所事事的白日梦中,在优雅而快活的梦境里默默无声地享乐。眼皮刚一睁开,这对眼睛就必然毫不含糊,清醒而又无情地追寻起猎物来。它们容不得幻影,要把每一片虚假的伪装扯掉,把浅薄的信条撕烂。每件事物都逃不过这一对眼睛,都要露出赤裸裸的真相来。当这一副寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中了他的心窝。

画命名为“闪光珠宝”;

词句是“透出一股才气”“有魔力”“有磁性”“烁烁发光”“毫不含糊”“清醒而又无情”等。

旁批:

为托翁画像,探人物精神

3.再次默读全文,联系你所知道的列夫·托尔斯泰的生平事迹,谈谈你对他的初步印象。

限

时

8

分

钟

,

讨

论

(1)教师补充或学生在学习小组内交流列夫·托尔斯泰的生平事迹,引导学生对列夫·托尔斯泰有一个系统全面的了解。

(2)学习小组派代表交流,师生小结。

托尔斯泰是个贵族,但他的一生反而受其身份的困扰。他希望改革俄国的农奴制度,想把自己的私人财产分给农民,然后像一个普通人那样去生活。他是这样想的,也是这样做的。他放弃了上流社会的风雅和排场,像一个农民一样亲自参加劳动。他的特立独行是对贵族阶层和统治阶级的反叛和宣战。他在民众心中是一座丰碑,但在统治者眼中却是一颗危险的炸弹,是一把锋利的匕首。他是贵族中的一个精神叛逆者,又是一个觉醒了的精神贵族。列宁曾经评价他是“俄国革命的镜子”。

为托翁画像,探人物精神

4.茨威格是怎样评价列夫·托尔斯泰的?作者评价性话语中透露出对传主怎样的感情?请将作者评论性的语句抄下来读一读。

天才的灵魂自甘寓居低矮的陋屋,而天才灵魂的工作间,比起吉尔吉斯人搭建的皮帐篷来好不了多少。

永远流浪的天才灵魂,竟然在一个土头土脑的俄国人身上找到了简陋归宿,从这个人身上看不出有任何精神的东西,缺乏诗人、幻想者和创造者的气质。

他的面相完全没有特征,完全属于普通的俄罗斯人,因此,我们得把他称为普通人,而且此刻会产生这么一种感觉,即天才没有任何特殊的长相,而是一般人的总体现。

这三句话看似在极力渲染托尔斯泰长相的拙劣、普通,但其实是在强调托尔斯泰是个“天才”,作者对托尔斯泰灵魂、精神的赞美与崇敬之情溢于言表。

所以说,托尔斯泰并没有自己独特的面相,他拥有一张俄国普通大众的脸,因为他与全体俄国人民同呼吸共命运。

这句话是第4自然段的结尾句,是在多角度描写了托尔斯泰相貌的普通平常之后的作者的直接议论。“他与全体俄国人民同呼吸共命运”,这是作者对托尔斯泰作为一个伟大的批判现实主义作家的由衷赞美。

托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。

作者直接引用高尔基的评价,借夸张的修辞,道出了托尔斯泰的眼睛能把万事万物尽收眼底的全方位观察力以及内心世界的丰富与充沛,亦是作者对托尔斯泰作为19世纪俄罗斯批判现实主义作家对社会全面、准确而深刻的批判的热情的赞美。

具有这种犀利眼光,能够看清真相的人,可以任意支配整个世界及其知识财富。作为一个始终具有善于观察并能看透事物本质的眼光的人,他肯定缺少一样东西,那就是属于自己的那一份幸福。

“能够看清真相”常常是痛苦的,这是智者的痛苦。作者赞美托尔斯泰正是这样的智者,他为大众的幸福努力,却没有找到属于自己的幸福。联系托尔斯泰的生平,我们知道,他看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,看清了造成人间种种罪恶的原因,并尽毕生努力想改变它,然而总是事与愿违,因为痛苦,而这种痛苦是高贵的,是令人敬仰的。

梳理文章思路,体会抑扬写法

1.依照段落顺序将描写托翁的关键词句摘抄在笔记本上,从感彩方面判断,各自然段主要用的是什么性质的词?

第1-4自然段用的是贬义词;

第 5 自然段有褒有贬;

第6-9自然段用的是褒义词。

梳理文章思路,体会抑扬写法

2.小组讨论:你们认为前后文对托尔斯泰的描写是否自相矛盾?

不矛盾。第1-4自然段层层铺陈,反复渲染托尔斯泰长相的丑陋平庸,第5自然段通过来访者的心理落差来突出托尔斯泰的矮小普通;第6自然段承接第5自然段写来访的客人心理,他们由失望到惊奇,将读者的目光聚焦到托尔斯泰的眼睛上;接下来几个自然段突出描写其目光犀利、蕴藏丰富情感,有全方位的观察力和锐利深刻的洞察力,还保持对自我的清醒认知与审视。

这样看来,第1-5自然段是“抑”,是在反复强调托尔斯泰外貌的粗鄙平常,同时提到“他拥有一张俄国普通大众的脸,因为他与全体俄国人民同呼吸共命运”,这是在“抑”的同时又在为“扬”作准备。正是因为前面的“抑”,使后面的“扬”显得更有力度和内涵。这种先抑后扬的写法,目的是通过反差造成文章内部的张力,使读者对托尔斯泰产生深刻的印象。

8 列夫·托尔斯泰

茨威格

(第二课时)

揣摩传神的肖像描写,感受人物精神

1.小组讨论:除了欲扬先抑,作者还运用了哪些写作手法,将托尔斯泰的肖像描写得如此精彩传神?试比较各段落写法的不同,在课本空白处作评价赏析式批注。

限

时

8

分

钟

,

讨

论

第1自然段和第2自然段的描写手法有何不同?第5自然段和第1-4自然段的描写手法有何不同?

提示:

第1自然段

第1自然段运用了特写。特写本是电影术语,是电影画面中视距最近的镜头,其取景范围小,画面内容单一,可使表现对象从周围环境中突现出现,从而获得清晰的视觉形象,起到强调的效果。开篇脸上“毛发”的特写镜头,聚焦人物面部“多毛”的特征,给人以深刻印象。

他生就一副多毛的脸庞,植被多于空地,浓密的胡髭使人难以看清他的内心世界。长髯覆盖了两颊,遮住了嘴唇,遮住了皱似树皮的黝黑脸膛,一根根迎风飘动,颇有长者风度。宽约一指的眉毛像纠缠不清的树根,朝上倒竖。一绺绺灰白的鬈发像泡沫一样堆在额头上。不管从哪个角度看,你都能见到热带森林般茂密的须发。像米开朗琪罗画的摩西一样,托尔斯泰给人留下的难忘形象,来源于他那犹如卷起的滔滔白浪的大胡子。

第3自然段

第3自然段描绘的是托尔斯泰的神态,而且写了他的外貌在人生不同阶段的变化,使传主的形象显得丰富、真实可信。

这副劳动者的忧郁面孔上笼罩着消沉的阴影,滞留 着愚钝和压抑:在他脸上找不到一点儿奋发向上的灵气,找不到精神光彩,找不到陀思妥耶夫斯基眉宇之间那种像大理石穹顶一样缓缓隆起的非凡器宇。他的面容没有一点儿光彩可言。谁不承认这一点谁就没有讲真话。无疑,这张脸平淡无奇,障碍重重,没法弥补,不是传播智慧的庙堂,而是禁锢思想的囚牢;这张脸蒙昧阴沉,郁郁寡欢,丑陋可憎。从青年时代起,托尔斯泰就深深意识到自己这副嘴脸是不讨人喜欢的。他说,他讨厌任何对他长相所抱有的幻想。“像我这么个生着宽鼻子、厚嘴唇、灰色小眼睛的人,难道还能找到幸福吗?”正因为如此,他不久就任凭须发长得满脸都是,把自己的嘴唇隐藏在黑貂皮面具般的胡须里,直到年纪大了以后胡子才变成白色,因而显出几分慈祥可敬。直到生命的最后十年,他脸上笼罩的厚厚一层阴云才消除了;直到人生的晚秋,俊秀之光才使这块悲凉之地解冻。

永远流浪的天才灵魂,竟然在一个土头土脑的俄国人身上找到了简陋归宿,从这个人身上看不出有任何精神的东西,缺乏诗人、幻想者和创造者的气质。从少年到青壮年,甚至到老年,托尔斯泰一直都是长相平平,混在人群里找都找不出来。对他来说,穿这件大衣,还是那件大衣,戴这顶帽子,还是那顶帽子,都没什么不合适。一个人长着这么一张在俄罗斯随处可见的脸,既有可能在台上主持大臣会议,也有可能在酒肆同一帮酒徒鬼混,还有可能在市场上卖面包。带着这么一张脸,你不管从事什么职业,不管穿什么服饰,也不管在俄国什么地方,都不会有一种鹤立鸡群、引人注目的可能。托尔斯泰做学生的时候,可能属于同龄人的混合体;当军官的时候,没法把他从战友里面分辨出来;而恢复乡间生活以后,他的样子和往常出现在舞台上的乡绅角色再吻合不过了。要是你看到一张他赶着马车外出的照片,还有个白胡子随从与他并排坐着,你也许要动脑筋想上好一阵,才能判断手握缰绳的是马车夫,坐在一旁的是伯爵。再看另一张照片,是他在同一些农民交谈。你假如不明真相,根本就猜不出坐在老农中间的列夫是个有地位有钱财的人,他的门第和身份大大不同于格里高、伊凡、伊利亚、彼得等在场的所有人。他的面相完全没有特征,完全属于普通的俄罗斯人,因此,我们得把他称为普通人,而且此刻会产生这么一种感觉,即天才没有任何特殊的长相,而是一般人的总体现。所以说,托尔斯泰并没有自己独特的面相,他拥有一张俄国普通大众的脸,因为他与全体俄国人民同呼吸共命运。

第4自然段

第4自然段从穿戴、职业、不同生活场景的变化中描写托尔斯泰的形象,也是为了突出他的普通平庸,因为他与俄国任一普通大众无异。

第5自然段

第5自然段运用了侧面描写的手法,即写了拜访者的心里预设与现实的落差——客人们越失望,就越能从侧面突出托尔斯泰外貌的平庸、粗鄙。

因此,那些第一次见到他的人,一开始都无一例外地感到失望。他们有的坐火车旅行漫长的路程,有的从图拉驾车赶来,在客厅里正襟危坐地等待这位大师的接见。他们早就形成了对他的主观概念,希望从他身上找见威严非凡的东西,希望看到一个美髯公,集尊贵、轩昂、伟岸、天才于一身。在即将亲眼见到大活人之前,他们对自己所想象的这位文坛泰斗形象颔首低眉,敬重有加,内心的期望扩大到诚惶诚恐的地步。门终于开了,进来的却是一个矮小敦实的人,由于步子轻快,连胡子都跟着抖动不停。他刚进门,差不多就一路小跑而来,然后突然收住脚步,望着一位惊呆了的来客友好地微笑。他带着轻松愉快的口气,又迅速又随便地讲着表示欢迎的话语,同时主动向客人伸出手来。来访者一边与他握手,一边深感疑惑和惊讶。什么?就这么个侏儒!这么个小巧玲珑的家伙,难道真的是列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰吗?这位客人不无尴尬地抬起眼皮直勾勾地打量着主人的脸。

这一页其实是第22页,审核员说页码乱了,所以我按他说的调整了,但是使用的时候记得调回去哦~

揣摩传神的肖像描写,感受人物精神

作者善于抓住人物的外貌特征,进行多角度、多层面的描写,如正面与侧面结合,整体与局部结合,将托尔斯泰的肖像描写得精彩传神。

揣摩传神的肖像描写,感受人物精神

2.拓展阅读:阅读下面的名著选段,赏析肖像描写手法。

这天晚上她这是惊人的美……当她出现的时候,一个个脑袋此起彼伏,连舞台上的演员也对着她望,她仅仅一露面就使观众这样骚动。 (摘自法国小仲马的《茶花女》)

他脸上的紫疱一个一个都冒出热气来……

吴荪甫暴躁地回答,脸上的小疱一个一个都红且亮起来……

他脸上的紫疱有几个轻轻地颤动,他额上的细汗珠渐渐地加多…… (摘自茅盾的《子夜》)

这天晚上她这是惊人的美……当她出现的时候,一个个脑袋此起彼伏,连舞台上的演员也对着她望,她仅仅一露面就使观众这样骚动。 (摘自法国小仲马的《茶花女》)

作者没有细描,只是从侧面描述了观众和演员争相观看的“骚动”,玛格丽特的美貌便给读者留下了宽广的想象空间。

这种笔法,我国汉乐府诗《陌上桑》中也有,作者通过行者、少年、耕者、锄者的反应从侧面来突出罗敷之美。

赏析:

反复写紫疱,既能突出吴荪甫的外貌特征,又可作为描写吴荪甫情绪激动的辅助手段,使读者如见其人。

他脸上的紫疱一个一个都冒出热气来……

吴荪甫暴躁地回答,脸上的小疱一个一个都红且亮起来……

他脸上的紫疱有几个轻轻地颤动,他额上的细汗珠渐渐地加多…… (摘自茅盾的《子夜》)

赏析:

品味词句,体会典雅语言

1.找近义词,品味鲜明、形象的语言特色。

第1自然段

第2自然段

第3自然段

第4自然段

第6、7自然段

第8自然段

浓密、茂密

粗劣、粗糙、粗鄙

忧郁、消沉、阴沉、悲凉

长相平平、没有特征

入木三分、冷酷锐利

摧毁、撕烂

品味词句,体会典雅语言

2.找近义句,感受典雅优美、酣畅淋漓的语言风格。试着从文中找出对托尔斯泰目光描写中运用的多次比喻,赏析这些句子的表达效果。

这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来。

它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。

可以像手术刀,像X射线那样揭开隐藏的秘密。

这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。

像一只猎鹰从高空朝一只胆怯的耗子俯冲下来,这对眼睛不会放过微不足道的细节,同样也能全面揭示广袤无垠的宇宙。

它们可以照耀在精神世界的最高处,同样也可以成功地把探照灯射进最阴暗的灵魂深处。

这一对烁烁发光的晶体具有足够的热量和纯度,能够忘我地注视上苍;有足够的勇气注视摧毁一切的虚无……

当这一副寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中了他的心窝。

这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来。

它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。

可以像手术刀,像X射线那样揭开隐藏的秘密。

这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。

像一只猎鹰从高空朝一只胆怯的耗子俯冲下来,这对眼睛不会放过微不足道的细节,同样也能全面揭示广袤无垠的宇宙。

它们可以照耀在精神世界的最高处,同样也可以成功地把探照灯射进最阴暗的灵魂深处。

这一对烁烁发光的晶体具有足够的热量和纯度,能够忘我地注视上苍;有足够的勇气注视摧毁一切的虚无……

当这一副寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中了他的心窝。

用夸张式的比喻来写托尔斯泰的眼睛,把托尔斯泰目光的或敏锐犀利,或敏感多情表现得极为形象生动,能引起读者丰富的想象和联想。通过写眼睛来写托尔斯泰观察社会、人生、时代的额广阔和细致,写出了托尔斯泰作为“清醒的现实主义作家”,对现实的批判是极其深刻而准确的。大量夸张、比喻的运用,使语言显得典雅优美、生动形象、酣畅淋漓。

品味词句,体会典雅语言

3.拓展阅读:同样写人物的特征,下面的语段不像茨威格写托尔斯泰的眼睛,而是讲究“一字传神”,请你找出这个字(词)来赏析。

“细脚伶仃的圆规”一是指她身形消瘦,由当年的苗条美丽变成了现在的营养不良,二是指她再无当年的姿色。从当年的“豆腐西施”到“细脚伶仃的圆规”,表现了一个女孩子饱受困苦艰难的乡村生活的折磨,另一方面也表达了作者对故乡“物是人非”的感慨。

我吃了一吓,赶忙抬起头,却见一个凸颧骨,薄嘴唇,五十岁上下的女人站在我面前,两手搭在髀间,没有系裙, 张着两脚,正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规。 (摘自鲁迅的《故乡》)

赏析:

“间或一轮”是“偶尔转动一下”的意思,突出表现了祥林嫂在悲惨生活的折磨下已毫无生气,暗示祥林嫂将不久于人世。

我这回在鲁镇所见的人们中,改变之大,可以说无过于她的了:五年前的花白的头发,即今已经全白,全不像四十上下的人;脸上瘦削不堪,黄中带黑,而且消尽了先前悲哀的神色,仿佛是木刻似的;只有那眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物。 (摘自鲁迅的《祝福》)

赏析:

课外阅读茨威格的《三作家》、梅列日科夫斯基的《托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基》,并完成以下任务:

布置作业

(1)摘抄其中精妙的人物描写语句,进一步探索列夫·托尔斯泰丰富而深邃的精神世界,品味语句的表达效果。

(2)结合课内外阅读的材料,为列夫·托尔斯泰写一篇600字以上的小传。

8 列夫·托尔斯泰

茨威格

(第一课时)

为托翁画像,探人物精神

1.默读全文,整体感知。

2.选择其中一段精读,以学习小组为单位,以此段描写为依据给托尔斯泰画一张肖像图,并用能概括人物外貌特征的4个字为画命名,以及在画旁写上该段描写托翁的主要词语(短语)。

限

时

8

分

钟

,

讨

论

选第一自然段

他生就一副多毛的脸庞,植被多于空地,浓密的胡髭使人难以看清他的内心世界。长髯覆盖了两颊,遮住了嘴唇,遮住了皱似树皮的黝黑脸膛,一根根迎风飘动,颇有长者风度。宽约一指的眉毛像纠缠不清的树根,朝上倒竖。一绺绺灰白的鬈发像泡沫一样堆在额头上。不管从哪个角度看,你都能见到热带森林般茂密的须发。像米开朗琪罗画的摩西一样,托尔斯泰给人留下的难忘形象,来源于他那犹如卷起的滔滔白浪的大胡子。

画命名为“热带森林”;

词句是“浓密的胡髭”“皱似树皮”“纠缠不清”“黝黑脸膛”“茂密的须发”等。

旁批:

选第二自然段

画命名为“低矮小屋”;

词句是——长相“粗劣”“粗制滥造”,皮肤“藏污纳垢”“粗糙”,鼻子“宽”“塌”,头发“乱蓬蓬”,招风耳“难看”,脸颊“凹陷”,嘴唇“厚厚的”等。

旁批:

人们无不试图用自己的想象除去他那盖着面孔的头发,修剪疯长的胡须,以他年轻时刮去胡须的肖像作为参照,希望用魔法变出一张光洁的脸——这是引向内心世界的路标。这样一来,我们不免开始畏缩起来。因为,无可否认的是,这个出身于名门望族的男子长相粗劣,生就一张乡野村夫的脸孔。天才的灵魂自甘寓居低矮的陋屋,而天才灵魂的工作间,比起吉尔吉斯人 g 搭建的皮帐篷来好不了多少。小屋粗制滥造,出自一个农村木匠之手,而不是由古希腊的能工巧匠建造起来的。架在小窗上方的横梁——小眼睛上方的额头,倒像是用刀胡乱劈成的木柴。皮肤藏污纳垢,缺少光泽,就像用枝条扎成的村舍外墙那样粗糙,在四方脸中间,我们见到的是一个宽宽的、两孔朝天的狮子鼻,仿佛被人一拳打塌了的样子。乱蓬蓬的头发,怎么也遮不住两只难看的招风耳。凹陷的脸颊中间生着两片厚厚的嘴唇。留给人的总印象是失调、崎岖、平庸,甚至粗鄙。

选第四自然段

画命名为“简陋归宿”;

词句是“长相平平”“没有特征”等。

旁批:

永远流浪的天才灵魂,竟然在一个土头土脑的俄国人身上找到了简陋归宿,从这个人身上看不出有任何精神的东西,缺乏诗人、幻想者和创造者的气质。从少年到青壮年,甚至到老年,托尔斯泰一直都是长相平平,混在人群里找都找不出来。对他来说,穿这件大衣,还是那件大衣,戴这顶帽子,还是那顶帽子,都没什么不合适。一个人长着这么一张在俄罗斯随处可见的脸,既有可能在台上主持大臣会议,也有可能在酒肆同一帮酒徒鬼混,还有可能在市场上卖面包。带着这么一张脸,你不管从事什么职业,不管穿什么服饰,也不管在俄国什么地方,都不会有一种鹤立鸡群、引人注目的可能。托尔斯泰做学生的时候,可能属于同龄人的混合体;当军官的时候,没法把他从战友里面分辨出来;而恢复乡间生活以后,他的样子和往常出现在舞台上的乡绅角色再吻合不过了。要是你看到一张他赶着马车外出的照片,还有个白胡子随从与他并排坐着,你也许要动脑筋想上好一阵,才能判断手握缰绳的是马车夫,坐在一旁的是伯爵。再看另一张照片,是他在同一些农民交谈。你假如不明真相,根本就猜不出坐在老农中间的列夫是个有地位有钱财的人,他的门第和身份大大不同于格里高、伊凡、伊利亚、彼得等在场的所有人。他的面相完全没有特征,完全属于普通的俄罗斯人,因此,我们得把他称为普通人,而且此刻会产生这么一种感觉,即天才没有任何特殊的长相,而是一般人的总体现。所以说,托尔斯泰并没有自己独特的面相,他拥有一张俄国普通大众的脸,因为他与全体俄国人民同呼吸共命运。

选第五自然段

因此,那些第一次见到他的人,一开始都无一例外地感到失望。他们有的坐火车旅行漫长的路程,有的从图拉驾车赶来,在客厅里正襟危坐地等待这位大师的接见。他们早就形成了对他的主观概念,希望从他身上找见威严非凡的东西,希望看到一个美髯公,集尊贵、轩昂、伟岸、天才于一身。在即将亲眼见到大活人之前,他们对自己所想象的这位文坛泰斗形象颔首低眉 ,敬重有加,内心的期望扩大到诚惶诚恐的地步。门终于开了,进来的却是一个矮小敦实的人,由于步子轻快,连胡子都跟着抖动不停。他刚进门,差不多就一路小跑而来,然后突然收住脚步,望着一位惊呆了的来客友好地微笑。他带着轻松愉快的口气,又迅速又随便地讲着表示欢迎的话语,同时主动向客人伸出手来。来访者一边与他握手,一边深感疑惑和惊讶。什么?就这么个侏儒!这么个小巧玲珑的家伙,难道真的是列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰吗?这位客人不无尴尬地抬起眼皮直勾勾地打量着主人的脸。

画命名为“小巧侏儒”;

词句是“矮小敦实”“友好地微笑”“轻松愉快”“小巧玲珑”等。

旁批:

选第六自然段

突然,客人惊奇地屏住了呼吸,只见面前的小个子那对浓似灌木丛的眉毛下面,一对灰色的眼睛射出一道黑豹似的目光,虽然每个见过托尔斯泰的人都谈过这种犀利目光,但再好的图片都没法加以反映。这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害,令你无法动弹,无法躲避。仿佛被催眠术控制住了,你只好乖乖地忍受这种目

光的探寻,任何掩饰都抵挡不住。它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。在这种入木三分的审视之下,谁都没法遮遮掩掩。——对此,屠格涅夫和高尔基等上百个人都做过无可置疑的描述。

画命名为“犀利目光”;

词句是“犀利目光”“入木三分的审视”等。

旁批:

选第七自然段

这种穿透心灵的审视仅仅持续了一秒钟,接着便刀剑入鞘,代之以柔和的目光与和蔼的笑容。虽然嘴角紧闭,没有变化,但那对眼睛却能满含粲然笑意,犹如神奇的星光。而在优美动人的音乐影响下,它们可以像村妇那样热泪涟涟。精神上感到满足自在时,它们可以闪闪发光,转眼又因忧郁而黯然失色,罩上阴云,顿生凄凉显得麻木不仁,神秘莫测。它们可以变得冷酷锐利,可以像手术刀、像X射线那样揭开隐藏的秘密,不一会儿意趣盎然地涌出好奇的神色。这是出现在人类面部最富感情的一对眼睛,可以抒发各种各样的感情。高尔基对它们恰如其分的描述,说出了我们的心里话:“托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。”

画命名为“百只眼珠”;

词句是“柔和的目光”“和蔼的笑容”“粲然笑意”“最富情感”等。

旁批:

选第八自然段

亏得有这么一对眼睛,托尔斯泰的脸上于是透出一股才气来。此人所具有的天赋统统集中在他的眼睛里,就像俊美的陀思妥耶夫斯基的丰富思想都集中在他的眉峰之间一样。托尔斯泰面部的其他部件——胡子、眉毛、头发,都不过是用以包装、保护这对闪光的珠宝的甲壳而已,这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。再小的事物,借助这对眼睛都能看得清清楚楚,像一只猎鹰从高空朝一只胆怯的耗子俯冲下来,这对眼睛不会放过微不足道的细节,同样也能全面揭示广袤无垠的宇宙。它们可以照耀在精神世界的最高处,同样也可以成功地把探照灯光射进最阴暗的灵魂深处。这一对烁烁发光的晶体具有足够的热量和纯度,能够忘我地注视上苍;有足够的勇气注视摧毁一切的虚无,这种虚无犹如蛇发女怪那样,看到她的人就会变成石头。在这对眼睛看来,没有办不到的事情,除非让它们陷入无所事事的白日梦中,在优雅而快活的梦境里默默无声地享乐。眼皮刚一睁开,这对眼睛就必然毫不含糊,清醒而又无情地追寻起猎物来。它们容不得幻影,要把每一片虚假的伪装扯掉,把浅薄的信条撕烂。每件事物都逃不过这一对眼睛,都要露出赤裸裸的真相来。当这一副寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中了他的心窝。

画命名为“闪光珠宝”;

词句是“透出一股才气”“有魔力”“有磁性”“烁烁发光”“毫不含糊”“清醒而又无情”等。

旁批:

为托翁画像,探人物精神

3.再次默读全文,联系你所知道的列夫·托尔斯泰的生平事迹,谈谈你对他的初步印象。

限

时

8

分

钟

,

讨

论

(1)教师补充或学生在学习小组内交流列夫·托尔斯泰的生平事迹,引导学生对列夫·托尔斯泰有一个系统全面的了解。

(2)学习小组派代表交流,师生小结。

托尔斯泰是个贵族,但他的一生反而受其身份的困扰。他希望改革俄国的农奴制度,想把自己的私人财产分给农民,然后像一个普通人那样去生活。他是这样想的,也是这样做的。他放弃了上流社会的风雅和排场,像一个农民一样亲自参加劳动。他的特立独行是对贵族阶层和统治阶级的反叛和宣战。他在民众心中是一座丰碑,但在统治者眼中却是一颗危险的炸弹,是一把锋利的匕首。他是贵族中的一个精神叛逆者,又是一个觉醒了的精神贵族。列宁曾经评价他是“俄国革命的镜子”。

为托翁画像,探人物精神

4.茨威格是怎样评价列夫·托尔斯泰的?作者评价性话语中透露出对传主怎样的感情?请将作者评论性的语句抄下来读一读。

天才的灵魂自甘寓居低矮的陋屋,而天才灵魂的工作间,比起吉尔吉斯人搭建的皮帐篷来好不了多少。

永远流浪的天才灵魂,竟然在一个土头土脑的俄国人身上找到了简陋归宿,从这个人身上看不出有任何精神的东西,缺乏诗人、幻想者和创造者的气质。

他的面相完全没有特征,完全属于普通的俄罗斯人,因此,我们得把他称为普通人,而且此刻会产生这么一种感觉,即天才没有任何特殊的长相,而是一般人的总体现。

这三句话看似在极力渲染托尔斯泰长相的拙劣、普通,但其实是在强调托尔斯泰是个“天才”,作者对托尔斯泰灵魂、精神的赞美与崇敬之情溢于言表。

所以说,托尔斯泰并没有自己独特的面相,他拥有一张俄国普通大众的脸,因为他与全体俄国人民同呼吸共命运。

这句话是第4自然段的结尾句,是在多角度描写了托尔斯泰相貌的普通平常之后的作者的直接议论。“他与全体俄国人民同呼吸共命运”,这是作者对托尔斯泰作为一个伟大的批判现实主义作家的由衷赞美。

托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。

作者直接引用高尔基的评价,借夸张的修辞,道出了托尔斯泰的眼睛能把万事万物尽收眼底的全方位观察力以及内心世界的丰富与充沛,亦是作者对托尔斯泰作为19世纪俄罗斯批判现实主义作家对社会全面、准确而深刻的批判的热情的赞美。

具有这种犀利眼光,能够看清真相的人,可以任意支配整个世界及其知识财富。作为一个始终具有善于观察并能看透事物本质的眼光的人,他肯定缺少一样东西,那就是属于自己的那一份幸福。

“能够看清真相”常常是痛苦的,这是智者的痛苦。作者赞美托尔斯泰正是这样的智者,他为大众的幸福努力,却没有找到属于自己的幸福。联系托尔斯泰的生平,我们知道,他看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,看清了造成人间种种罪恶的原因,并尽毕生努力想改变它,然而总是事与愿违,因为痛苦,而这种痛苦是高贵的,是令人敬仰的。

梳理文章思路,体会抑扬写法

1.依照段落顺序将描写托翁的关键词句摘抄在笔记本上,从感彩方面判断,各自然段主要用的是什么性质的词?

第1-4自然段用的是贬义词;

第 5 自然段有褒有贬;

第6-9自然段用的是褒义词。

梳理文章思路,体会抑扬写法

2.小组讨论:你们认为前后文对托尔斯泰的描写是否自相矛盾?

不矛盾。第1-4自然段层层铺陈,反复渲染托尔斯泰长相的丑陋平庸,第5自然段通过来访者的心理落差来突出托尔斯泰的矮小普通;第6自然段承接第5自然段写来访的客人心理,他们由失望到惊奇,将读者的目光聚焦到托尔斯泰的眼睛上;接下来几个自然段突出描写其目光犀利、蕴藏丰富情感,有全方位的观察力和锐利深刻的洞察力,还保持对自我的清醒认知与审视。

这样看来,第1-5自然段是“抑”,是在反复强调托尔斯泰外貌的粗鄙平常,同时提到“他拥有一张俄国普通大众的脸,因为他与全体俄国人民同呼吸共命运”,这是在“抑”的同时又在为“扬”作准备。正是因为前面的“抑”,使后面的“扬”显得更有力度和内涵。这种先抑后扬的写法,目的是通过反差造成文章内部的张力,使读者对托尔斯泰产生深刻的印象。

8 列夫·托尔斯泰

茨威格

(第二课时)

揣摩传神的肖像描写,感受人物精神

1.小组讨论:除了欲扬先抑,作者还运用了哪些写作手法,将托尔斯泰的肖像描写得如此精彩传神?试比较各段落写法的不同,在课本空白处作评价赏析式批注。

限

时

8

分

钟

,

讨

论

第1自然段和第2自然段的描写手法有何不同?第5自然段和第1-4自然段的描写手法有何不同?

提示:

第1自然段

第1自然段运用了特写。特写本是电影术语,是电影画面中视距最近的镜头,其取景范围小,画面内容单一,可使表现对象从周围环境中突现出现,从而获得清晰的视觉形象,起到强调的效果。开篇脸上“毛发”的特写镜头,聚焦人物面部“多毛”的特征,给人以深刻印象。

他生就一副多毛的脸庞,植被多于空地,浓密的胡髭使人难以看清他的内心世界。长髯覆盖了两颊,遮住了嘴唇,遮住了皱似树皮的黝黑脸膛,一根根迎风飘动,颇有长者风度。宽约一指的眉毛像纠缠不清的树根,朝上倒竖。一绺绺灰白的鬈发像泡沫一样堆在额头上。不管从哪个角度看,你都能见到热带森林般茂密的须发。像米开朗琪罗画的摩西一样,托尔斯泰给人留下的难忘形象,来源于他那犹如卷起的滔滔白浪的大胡子。

第3自然段

第3自然段描绘的是托尔斯泰的神态,而且写了他的外貌在人生不同阶段的变化,使传主的形象显得丰富、真实可信。

这副劳动者的忧郁面孔上笼罩着消沉的阴影,滞留 着愚钝和压抑:在他脸上找不到一点儿奋发向上的灵气,找不到精神光彩,找不到陀思妥耶夫斯基眉宇之间那种像大理石穹顶一样缓缓隆起的非凡器宇。他的面容没有一点儿光彩可言。谁不承认这一点谁就没有讲真话。无疑,这张脸平淡无奇,障碍重重,没法弥补,不是传播智慧的庙堂,而是禁锢思想的囚牢;这张脸蒙昧阴沉,郁郁寡欢,丑陋可憎。从青年时代起,托尔斯泰就深深意识到自己这副嘴脸是不讨人喜欢的。他说,他讨厌任何对他长相所抱有的幻想。“像我这么个生着宽鼻子、厚嘴唇、灰色小眼睛的人,难道还能找到幸福吗?”正因为如此,他不久就任凭须发长得满脸都是,把自己的嘴唇隐藏在黑貂皮面具般的胡须里,直到年纪大了以后胡子才变成白色,因而显出几分慈祥可敬。直到生命的最后十年,他脸上笼罩的厚厚一层阴云才消除了;直到人生的晚秋,俊秀之光才使这块悲凉之地解冻。

永远流浪的天才灵魂,竟然在一个土头土脑的俄国人身上找到了简陋归宿,从这个人身上看不出有任何精神的东西,缺乏诗人、幻想者和创造者的气质。从少年到青壮年,甚至到老年,托尔斯泰一直都是长相平平,混在人群里找都找不出来。对他来说,穿这件大衣,还是那件大衣,戴这顶帽子,还是那顶帽子,都没什么不合适。一个人长着这么一张在俄罗斯随处可见的脸,既有可能在台上主持大臣会议,也有可能在酒肆同一帮酒徒鬼混,还有可能在市场上卖面包。带着这么一张脸,你不管从事什么职业,不管穿什么服饰,也不管在俄国什么地方,都不会有一种鹤立鸡群、引人注目的可能。托尔斯泰做学生的时候,可能属于同龄人的混合体;当军官的时候,没法把他从战友里面分辨出来;而恢复乡间生活以后,他的样子和往常出现在舞台上的乡绅角色再吻合不过了。要是你看到一张他赶着马车外出的照片,还有个白胡子随从与他并排坐着,你也许要动脑筋想上好一阵,才能判断手握缰绳的是马车夫,坐在一旁的是伯爵。再看另一张照片,是他在同一些农民交谈。你假如不明真相,根本就猜不出坐在老农中间的列夫是个有地位有钱财的人,他的门第和身份大大不同于格里高、伊凡、伊利亚、彼得等在场的所有人。他的面相完全没有特征,完全属于普通的俄罗斯人,因此,我们得把他称为普通人,而且此刻会产生这么一种感觉,即天才没有任何特殊的长相,而是一般人的总体现。所以说,托尔斯泰并没有自己独特的面相,他拥有一张俄国普通大众的脸,因为他与全体俄国人民同呼吸共命运。

第4自然段

第4自然段从穿戴、职业、不同生活场景的变化中描写托尔斯泰的形象,也是为了突出他的普通平庸,因为他与俄国任一普通大众无异。

第5自然段

第5自然段运用了侧面描写的手法,即写了拜访者的心里预设与现实的落差——客人们越失望,就越能从侧面突出托尔斯泰外貌的平庸、粗鄙。

因此,那些第一次见到他的人,一开始都无一例外地感到失望。他们有的坐火车旅行漫长的路程,有的从图拉驾车赶来,在客厅里正襟危坐地等待这位大师的接见。他们早就形成了对他的主观概念,希望从他身上找见威严非凡的东西,希望看到一个美髯公,集尊贵、轩昂、伟岸、天才于一身。在即将亲眼见到大活人之前,他们对自己所想象的这位文坛泰斗形象颔首低眉,敬重有加,内心的期望扩大到诚惶诚恐的地步。门终于开了,进来的却是一个矮小敦实的人,由于步子轻快,连胡子都跟着抖动不停。他刚进门,差不多就一路小跑而来,然后突然收住脚步,望着一位惊呆了的来客友好地微笑。他带着轻松愉快的口气,又迅速又随便地讲着表示欢迎的话语,同时主动向客人伸出手来。来访者一边与他握手,一边深感疑惑和惊讶。什么?就这么个侏儒!这么个小巧玲珑的家伙,难道真的是列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰吗?这位客人不无尴尬地抬起眼皮直勾勾地打量着主人的脸。

这一页其实是第22页,审核员说页码乱了,所以我按他说的调整了,但是使用的时候记得调回去哦~

揣摩传神的肖像描写,感受人物精神

作者善于抓住人物的外貌特征,进行多角度、多层面的描写,如正面与侧面结合,整体与局部结合,将托尔斯泰的肖像描写得精彩传神。

揣摩传神的肖像描写,感受人物精神

2.拓展阅读:阅读下面的名著选段,赏析肖像描写手法。

这天晚上她这是惊人的美……当她出现的时候,一个个脑袋此起彼伏,连舞台上的演员也对着她望,她仅仅一露面就使观众这样骚动。 (摘自法国小仲马的《茶花女》)

他脸上的紫疱一个一个都冒出热气来……

吴荪甫暴躁地回答,脸上的小疱一个一个都红且亮起来……

他脸上的紫疱有几个轻轻地颤动,他额上的细汗珠渐渐地加多…… (摘自茅盾的《子夜》)

这天晚上她这是惊人的美……当她出现的时候,一个个脑袋此起彼伏,连舞台上的演员也对着她望,她仅仅一露面就使观众这样骚动。 (摘自法国小仲马的《茶花女》)

作者没有细描,只是从侧面描述了观众和演员争相观看的“骚动”,玛格丽特的美貌便给读者留下了宽广的想象空间。

这种笔法,我国汉乐府诗《陌上桑》中也有,作者通过行者、少年、耕者、锄者的反应从侧面来突出罗敷之美。

赏析:

反复写紫疱,既能突出吴荪甫的外貌特征,又可作为描写吴荪甫情绪激动的辅助手段,使读者如见其人。

他脸上的紫疱一个一个都冒出热气来……

吴荪甫暴躁地回答,脸上的小疱一个一个都红且亮起来……

他脸上的紫疱有几个轻轻地颤动,他额上的细汗珠渐渐地加多…… (摘自茅盾的《子夜》)

赏析:

品味词句,体会典雅语言

1.找近义词,品味鲜明、形象的语言特色。

第1自然段

第2自然段

第3自然段

第4自然段

第6、7自然段

第8自然段

浓密、茂密

粗劣、粗糙、粗鄙

忧郁、消沉、阴沉、悲凉

长相平平、没有特征

入木三分、冷酷锐利

摧毁、撕烂

品味词句,体会典雅语言

2.找近义句,感受典雅优美、酣畅淋漓的语言风格。试着从文中找出对托尔斯泰目光描写中运用的多次比喻,赏析这些句子的表达效果。

这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来。

它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。

可以像手术刀,像X射线那样揭开隐藏的秘密。

这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。

像一只猎鹰从高空朝一只胆怯的耗子俯冲下来,这对眼睛不会放过微不足道的细节,同样也能全面揭示广袤无垠的宇宙。

它们可以照耀在精神世界的最高处,同样也可以成功地把探照灯射进最阴暗的灵魂深处。

这一对烁烁发光的晶体具有足够的热量和纯度,能够忘我地注视上苍;有足够的勇气注视摧毁一切的虚无……

当这一副寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中了他的心窝。

这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来。

它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。

可以像手术刀,像X射线那样揭开隐藏的秘密。

这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。

像一只猎鹰从高空朝一只胆怯的耗子俯冲下来,这对眼睛不会放过微不足道的细节,同样也能全面揭示广袤无垠的宇宙。

它们可以照耀在精神世界的最高处,同样也可以成功地把探照灯射进最阴暗的灵魂深处。

这一对烁烁发光的晶体具有足够的热量和纯度,能够忘我地注视上苍;有足够的勇气注视摧毁一切的虚无……

当这一副寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中了他的心窝。

用夸张式的比喻来写托尔斯泰的眼睛,把托尔斯泰目光的或敏锐犀利,或敏感多情表现得极为形象生动,能引起读者丰富的想象和联想。通过写眼睛来写托尔斯泰观察社会、人生、时代的额广阔和细致,写出了托尔斯泰作为“清醒的现实主义作家”,对现实的批判是极其深刻而准确的。大量夸张、比喻的运用,使语言显得典雅优美、生动形象、酣畅淋漓。

品味词句,体会典雅语言

3.拓展阅读:同样写人物的特征,下面的语段不像茨威格写托尔斯泰的眼睛,而是讲究“一字传神”,请你找出这个字(词)来赏析。

“细脚伶仃的圆规”一是指她身形消瘦,由当年的苗条美丽变成了现在的营养不良,二是指她再无当年的姿色。从当年的“豆腐西施”到“细脚伶仃的圆规”,表现了一个女孩子饱受困苦艰难的乡村生活的折磨,另一方面也表达了作者对故乡“物是人非”的感慨。

我吃了一吓,赶忙抬起头,却见一个凸颧骨,薄嘴唇,五十岁上下的女人站在我面前,两手搭在髀间,没有系裙, 张着两脚,正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规。 (摘自鲁迅的《故乡》)

赏析:

“间或一轮”是“偶尔转动一下”的意思,突出表现了祥林嫂在悲惨生活的折磨下已毫无生气,暗示祥林嫂将不久于人世。

我这回在鲁镇所见的人们中,改变之大,可以说无过于她的了:五年前的花白的头发,即今已经全白,全不像四十上下的人;脸上瘦削不堪,黄中带黑,而且消尽了先前悲哀的神色,仿佛是木刻似的;只有那眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物。 (摘自鲁迅的《祝福》)

赏析:

课外阅读茨威格的《三作家》、梅列日科夫斯基的《托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基》,并完成以下任务:

布置作业

(1)摘抄其中精妙的人物描写语句,进一步探索列夫·托尔斯泰丰富而深邃的精神世界,品味语句的表达效果。

(2)结合课内外阅读的材料,为列夫·托尔斯泰写一篇600字以上的小传。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读