【部编版】第8课《列夫?托尔斯泰》同步练习(原卷+解析卷)

文档属性

| 名称 | 【部编版】第8课《列夫?托尔斯泰》同步练习(原卷+解析卷) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-23 12:02:35 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

【部编版】第8课《列夫 托尔斯泰》同步练习(原卷)

一、知识积累与运用

1.下列加点字的注音全部正确的一项是( )

A.胡髭(zī) 尴尬(gān gà) 炽热(zhì) 两颊(jiá) 正襟危坐(jīn)

B.侏儒(zhū) 粗糙(zào) 甲胄(wèi) 轩昂(xuān) 粗制滥造(làn)

C.广袤(mào) 无垠(gēn) 掩饰(shì) 鬈发(quán) 诚惶诚恐(huáng)

D.敦实(dūn) 颔首(hàn) 锃亮(zèng) 长髯(rán) 热泪涟涟(lián)

2.下列句子没有错别字的一项是( )

A. 像米开朗琪罗画的摩西一样,托尔斯泰给人留下的难忘形象,来原于他那天父般的犹如卷起的涛涛白浪的大胡子。

B.小屋粗制滥造,出自一个农村木匠之手/上百个人都做过无可置疑的描述/酒没沾唇,心早就热了

C. 天才的灵魂自甘寓居低矮的陋屋,而天才灵魂的工作间,比起吉尔吉斯人搭建的皮帐蓬来好不了多少。

D. 它像枪弹穿透了违装的甲胃,它像金刚刀切开了玻璃。

3.下列句子中加点的成语使用正确的一项是( )

A.托尔斯泰一直都是长相平平,鹤立鸡群,混在人群里找都找不出来。

B.近二十年来,我们学校的面貌有了很大变化,但与先进学校相比,就黯然失色了。

C.这对眼睛不会放过微不足道的细节,同样也能全面揭示广袤无垠的宇宙。

D.我们只有学会观察生活,善于积累生活素材,写作时才能做到言之有物,言之有情,不至于粗制滥造。

4.下列句子中加点的成语运用正确的一项是( )

A.近二十年来,我们学校的面貌有了很大变化,但与先进学校相比,就黯然失色了。

B.在警察面前,身材矮小又器宇轩昂的小偷不得不将偷窃的财物交了出来。

C.听说离家十多年的哥哥要从外地回家,爸爸妈妈都在堂屋中正襟危坐等着他。

D.事实也不断证明,评论家“操千曲而后晓声,观千剑而后识器”,常能见人所未见,言人所未言,且一语中的、入木三分。

5.下列句子中没有语病的一项是( )

A. 2022年,疫情又一次露出狰狞的面孔,社会各界人士守望相助,相信疫情的解决只是时间问题。

B. 能否保护好水资源,是关系到人类可持续发展的大事。

C. 止咳袪痰片,它里面的主要成分是由远志、桔梗、贝母等配制而成。

D. 语文学习不是一朝一夕的,只要多读多写,日积月累,才能真正学好语文。

6.下列解说不正确的一项是 ( )

A. 一些优秀的文化类节目备受关注, 说明很多人不是对它缺乏热情,而是缺少感受它的机会。 解说:句中的关联词语是正确的。

B. ①跟着好人学好事。②我跟他是同桌。 解说:这两个句子中加点字“跟”词性不同。

C. 晴天霹雳 苏州园林 高尚情操 宝贵意见 解说:这四个短语的结构类型相同。

D. 托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。 解说:这句话是指托尔斯泰的眼睛富有感情,运用的是超前夸张的修辞手法。

7.下列对课文内容理解错误的一项是( )

A. 文章前半部分描写托尔斯泰的外貌,突出了两个方面的特点,一是托尔斯泰外貌的平庸甚至丑陋,二是他和普通人一样,混在人堆里分辨不出来。

B. 全文既对托尔斯泰的“形”“神”做了独到细致的刻画,同时也在字里行间渗透着作者对托尔斯泰的崇敬赞美之情。

C. 文中写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外表,正是用来反衬他目光的犀利,灵魂的高贵。

D. 文中运用大量的排比和夸张写出了伟人平庸粗鄙的一面。

8.下列叙述有误的一项是( )

A.茨威格是奥地利作家,他的主要成就是传记和小说,如《三作家》《象棋的故事》等。

B.列夫 托尔斯泰是俄国著名作家,主要作品有《战争与和平》《安娜 卡列尼娜》《白痴》《复活》等。

C.米开朗琪罗是意大利文艺复兴时期的雕塑家、画家、建筑师和诗人。

D.陀思妥耶夫斯基是俄国著名作家,代表作有《白夜》《罪与罚》等。

9.对语句理解有误的一项是( )

A.当这一副寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中了他的心窝。(这句话通过写眼睛来写托尔斯泰观察社会、人生、时代的广阔和深细,以及批判的深度和广度。)

B.从少年到青壮年,甚至到老年,托尔斯泰一直都是长相平平,混在人群里找都找不出来。(这句总结式的一句话,写出了托尔斯泰作为平常人的外表。)

C.直到年纪大了以后胡子才变成白色,因而显出几分慈祥可敬。直到生命的最后十年,他的脸上笼罩的厚厚一层阴云才消除了;直到人生的晚秋,俊秀之光才使这块悲凉之地解冻。(托尔斯泰晚年实现了世界观转变,对土地私有制表示强烈否定,对国家、教会进行猛烈抨击,宣扬博爱修身,从宗教、伦理中寻求解决社会矛盾之路,所以“阴云才消除”、“悲凉之地解冻”。)

D.作为一个始终具有善于观察并能看透事物本质的眼光的人,他肯定缺少一样东西,那就是属于自己的那一份幸福。(托尔斯泰批判社会丑恶现象,遭到敌对势力的反击,一生中无法过上幸福的生活。)

10.下列对课文内容理解错误的一项是( )

A.文章前半部分描写托尔斯泰的外貌,突出了两个方面的特点,一是托尔斯泰外貌的平庸甚至丑陋,二是他和普通人一样,混在人堆里分辨不出来。

B.全文既对托尔斯泰的“形”“神”做了独到细致的刻画,同时也在字里行间渗透着作者对托尔斯泰的崇敬赞美之情。

C.文中写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外表,正是用来反衬他目光的犀利,灵魂的高贵。

D.文中运用大量的排比和夸张写出了伟人平庸粗鄙的一面。

二、综合题

11.在《列夫·托尔斯泰》一文中,托尔斯泰的“目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害”,他的双眼看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难。眼睛是心灵的窗户,下面就让我们走进“眼”的世界。

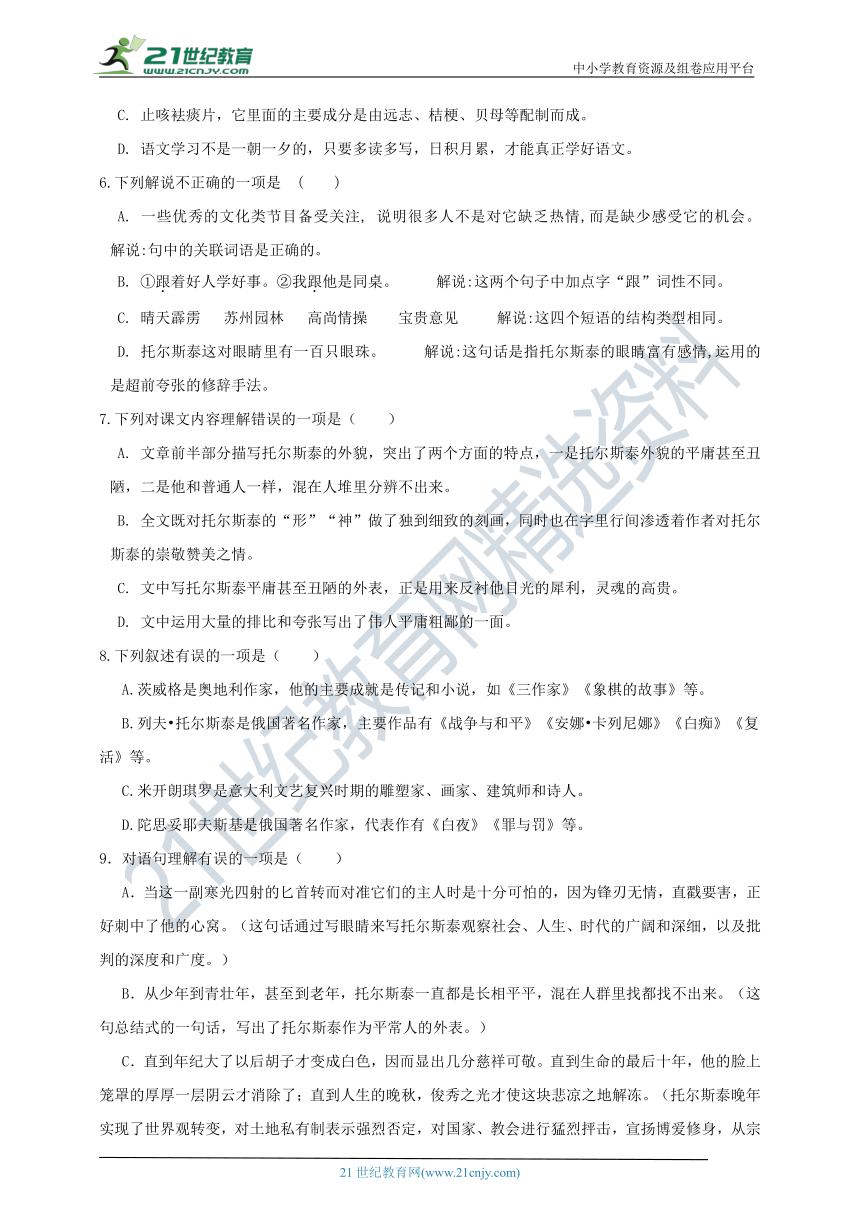

(1)【“眼”中辨字体】下面四幅“眼”字书法中,属于隶书的一项是( )

A. B. C. D.

(2)【“眼”中识人物】阅读下面名著中的片段,试指出所描写的人物。

片段一:这长老近前细看,你道他是怎生模样:

尖嘴缩腮,金睛火眼。头上堆苔藓,耳中生薜萝。鬓边少发多青草,颔下无须有绿莎。眉间土,鼻凹泥,十分狼狈;指头粗,手掌厚,尘垢馀多。还喜得眼睛转动,喉舌声和。语言虽利便,身体莫能那。正是五百年前A,今朝难满脱天罗。 (《西游记》)

片段二:黑熊般一身粗肉,铁牛似遍体顽皮。交加一字赤黄眉,双眼赤丝乱系。怒发浑如铁刷,狰狞好似狻猊。天蓬恶煞下云梯。B真勇悍,人号铁牛儿。 (《水浒传》)

A.________ B.________

(3)【“眼”中表真情】结合语境,仿照画线句子补写句子。

老师的眼睛,是严厉的眼睛。每当我骄傲自满时,那双眼睛会让我变得谦虚。老师的眼睛,是爱抚的眼睛。每当我遇到困难时,那双眼睛会给我巨大的鼓励。老师的眼睛,是_____ ___。每当_____ ___,那双眼晴____ ____。

三、现代文阅读

(一)阅读《列夫·托尔斯泰》选段,完成下面小题。

①那对浓似灌木丛的眉毛下面,一对灰色的眼睛射出一道黑豹似的目光。这道目光就像把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害,令你无法动弹,无法躲避。仿佛被催眠术控制住了,你只好乖乖地忍受这种目光的探寻,任何掩饰都抵挡不住。它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。在这种入木三分的审视之下,谁都没法遮遮掩掩。

②这种穿透心灵的审视仅仅持续了一秒钟,接着便刀剑入鞘,代之以柔和的目光与和蔼的笑容。虽然嘴角紧闭,没有变化,但那对眼睛却能满含粲然笑意,犹如神奇的星光。而在优美动人的音乐影响下,它们可以像村妇那样热泪涟涟。精神上感到满足自在时,它们可以闪闪发光,转眼又因忧郁而黯然失色,罩上阴云,顿生凄凉,显得麻木不仁,神秘莫测。它们可以变得冷酷锐利,可以像手术刀、像X射线那样揭开隐藏的秘密,不一会儿意趣盎然地涌出好奇的神色。这是出现在人类面部最富感情的一对眼睛,可以抒发各种各样的感情。高尔基对它们恰如其分的描述,说出了我们的心里话:“托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。”

③亏得有这么一对眼睛,托尔斯泰的脸上于是透出一股才气来。此人所具有的天赋统统集中在他的眼睛里,就像俊美的陀斯妥耶夫斯基的丰富思想都集中在他的眉峰之间一样。托尔斯泰面部的其他部件——胡子、眉毛、头发,都不过是用以包装、保护这对闪光的珠宝的甲壳而已,这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。它们可以照耀在精神世界的最高处,同样也可以成功地把探照灯光射进最阴暗的灵魂深处。这一对烁烁发光的晶体具有足够的热量和纯度,能够忘我地注视上帝;有足够的勇气注视摧毁一切的虚无,这种虚无犹如蛇发女怪那样,看到她的人就会变成石头。在这对眼睛看来,没有办不到的事情,除非让它们陷入无所事事的白日梦中,在优雅而快活的梦境里默默无声地享乐。眼皮刚一睁开,这对眼睛就必然毫不含糊,清醒而又无情地追寻起猎物来。它们容不得幻影,要把每一片虚假的伪装扯掉,把浅薄的信条撕烂。每件事物都逃不过这一对眼睛,都要露出赤裸裸的真相来。当这一对寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中他的心窝。

④具有这种犀利眼光,能够看清真相的人,可以任意支配整个世界及其知识财富。作为一个始终具有善于观察并能看透事物本质的眼光的人,他肯定缺少一样东西,那就是属于自己的那一份幸福。

(节选《列夫 托尔斯泰》)

12.下列对原文的分析理解,不正确的一项是( )

A.“客人惊奇地屏住了呼吸”那是因为托尔斯泰的眼睛太让人吃惊了。

B.“此人所具有的天赋统统集中在他的眼睛里,就像俊美的陀思妥耶夫斯基的丰富思想都集中在他的眉峰之间一样。”运用了比喻修辞手法,形象地写出了托尔斯泰眼睛具有丰富的思想。

C.“它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。”运用了比喻修辞手法,生动形象地写出了托尔斯泰眼睛深刻的、准确的洞察力。

D.选段最后一段,表明他看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,也看清了造成人间种种罪恶的原因,并尽己毕生努力去改变它,但总是事与愿违,这就是他最大的痛苦。

13.前三段文字都在刻画托尔斯泰的眼睛,但各有侧重,其重点分别是什么?

14.第②段末引用高尔基“托尔新泰这对眼睛里有一百只眼珠”的描述,有何作用?

15.从选文中看出托尔斯泰是怎样的一个人?

16.结合全文,请说说第③段中画线句“托尔斯泰面部的其他部件——胡子、眉毛、头发,都不过是用以包装、保护这对闪光的珠宝的甲壳而已”这句话的理解。

17. 作者一方面说托尔斯泰“可以任意支配整个世界及其知识财富”,可见他是幸福的;但另一方面又说他得不到“属于自己的那一份幸福”这是否矛盾?结合托尔斯泰的生平资料,谈谈你的认识。

(二)阅读下面文章,回答问题。

列夫托尔斯泰最后的日子

(奥地利)茨威格

1910年10月28日,可能是早上6点,在树木之间还挂着漆黑的夜,几个人影以奇怪的方式围绕着雅斯纳雅·波良纳的宫殿房子蹑手蹑脚地走。钥匙发出喀嚓声,门被鬼鬼祟祟地打开,在厩草中马车夫相当小心地,但愿没有嘈杂声发出,将马套到车上,在两个房间中有不安的阴影出没,用遮了光的手电筒摸索冬种各样的包裹,打开抽屉的柜子。然后他们悄悄穿过无声地推开的门,耳语着跌跌撞撞地走过花园泥泞的草地。然后一辆车轻轻地,避开房前的路,缓缓向后朝着花园的门驶出去。

那里发生了什么?盗窃犯侵入了宫殿吗?不,没有人闯入盗窃,而是列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰像一个小偷一样,只由他的医生陪同,从他的生活的监狱中冲出来,呼唤向他发出了,一个不可辩驳和具有决定性意义的标志。当妻子夜里暗地里和歇斯底里地乱翻他的文件时,他再一次当场抓住了她,这时决定突然钢铁般坚决和果断地在他心中响起,离开“离开了他的心灵”的她,逃走,到任何地方去,到上帝那里去,到自身中去,进入自己的,分给他的死亡。突然他将大衣套在工作衬衫上,戴上一顶粗笨的帽子,穿上胶鞋,从他的财产中没有带走别的,除为了向人类表达自己精神所需要的东西:日记,铅笔和羽毛笔。在火车站他还潦草地给他妻子写了一封信,通过马车夫把它送回家:“我做了我这个年龄的老人通常做的,我离开了这种世俗的生活,为了在孤独和平静中度过我最后的有生之日。”然后他们上了车,坐在一个三等车厢油腻腻的长椅上,裹在大衣中,只由他的医生陪同,列夫·托尔斯泰,到上帝那里去的逃亡者。

但是列夫·托尔斯泰,他不再这样称呼自己了,托尔斯泰像对待他的钱、房子和荣誉一样,也把他的名字扔在身后;他现在称自己为T·尼古拉耶夫——一个想为自己构想一种新生活和纯洁而正确的死亡的人的虚构的名字。终于摆脱了一切羁绊,现在他可以在陌生的街道上做朝圣者,做学说和正直的话语的仆人。

但他的生活、他的学说的可怕的对手——荣誉,他的折磨人的魔鬼和诱惑者,仍不放弃它的牺牲品。世界不允许,“它的”托尔斯泰属于自己,属于他本身的、省察的意志。这个被追捕的人几乎还没有在火车车厢里坐下,将帽子低低地压在额头上,旅行者中有人已经认出了这位大师,火车上所有的人都已知道了,秘密已经泄露,外面男人和女人们已经挤到车门口看他。他们随身带着的报纸带来一栏长长的、对这逃离监狱的珍贵动物的报道,他已经被出卖和包围了,荣誉再一次,最后一次拦住了托尔斯泰通向完满的去路。呼啸而过的火车旁的电报机线充斥着消息的营营声,所有的站都被警察告知,所有的公职人员都被动员起来,家里他们已经订好特快车,记者们从莫斯科,从彼得堡,从尼什尼叶诺高奥特,从四面八方追踪他这只逃跑了的野兽。列夫·托尔斯泰不应该也不可以单独同自己一起,人们不容许他属于自己和实现他的神圣化。

他已经被包围了,他已经被围住了,没有他能投身进去的灌木丛。当火车到达边境的时候,一个公务员将殷勤地脱下帽子欢迎他并拒绝他过境;无论他想在哪里脱身,荣誉都将置身于他的对面,它无所不在,来自四面八方,闹得沸反盈天:不,他无法逃脱,利爪紧紧地抓住他。但这时女儿突然注意到,一阵冰冷的恐怖寒颤抖动着父亲苍老的身体。他精疲力尽地靠在坚硬的木长椅上。汗从这个颤抖的人全身的毛孔中渗出来并从额头上滴下来。发烧从他的血液中出现,为了救他,疾病袭击了他,死神已经举起了他的大衣——黑暗的大衣,在追踪者面前盖住了他。

外面人们好奇而放肆地推挤着。他再也感觉不到他们。在窗前,由于悔恨感到耻辱,透过模糊的泪眼,索菲娅·安德烈耶夫娜,他的妻子,向里张望,她48年来同他紧紧相连,只是为了从远处再次看到他的面庞:他再也认不出她来了。生活的事物对这个所有人中目光最尖锐的人变得越来越陌生,血液滚过断裂的血管时越来越黯淡和凝固。在11月4日夜里他还又一次振作起来并呻吟道:“农民——农民究竟怎样死去?”非凡的生命还在抗拒非凡的死亡。11月7日死亡才袭击了这个不死的人。苍白的头颅向下垂进枕头中去,比所有人都更明白地看过这个世界的眼睛熄灭了。这个不耐烦的探求者现在才终于明白了一切生命的真理和意义。

高尔基曾将列夫·托尔斯泰称为一个人类的人——这是一句精辟的话。因为他是同我们所有人一样的人,由同样龟裂的黏土塑成,带有同样世俗的不足,但是他更深刻地了解这些不足,更痛苦地忍受它们。列夫·托尔斯泰从不是一个与众不同的、一个比他同时代的其他人更高的人,只是比大多数更具人性,更有德行,更敏锐地思考,更清醒和更热情——仿佛是世界艺术家(指上帝,译者注)的工作室中那个看不见的原始形式的第一个因而是最清晰的模型。

(选自《自画像》西苑出版社1998年版 茨威格著 袁克秀译 有删节)

18.请说说文中两个加点词语或短语在语境中的具体含义。

(1)从他的生活的监狱中冲出来

(2)高尔基曾将列夫·托尔斯泰称为一个人类的人

19.请从修辞手法的角度赏析下列句子。

他已经被包围了,他已经被围住了,没有他能投身进去的灌木丛。

20.请从人物描写的角度赏析下列句子。

突然他将大衣套在工作衬衫上,戴上一顶粗笨的帽子,穿上胶鞋,从他的财产中没有带走别的,除为了向人类表达自己精神所需要的东西:日记,铅笔和羽毛笔。

21.请选出下列对本文的内容或者写法理解有误的一项( )

A.文中的“小偷”一词并无贬义,它说明了托尔斯泰离家时的小心谨慎的状态。

B.文中的“野兽”是写托尔斯泰以野蛮的方式抗争世俗的思想,追求自己的独特人生。

C.本文不写托尔斯泰的文学创作,而选取他死亡前的离家出走这一事件,是因为出走这一事件比写他的文学创作更能直接体现他的个性和理想,而且也和文题真实相关,符合人物传记的创作要求。

D.本文第1、2段由托尔斯泰的出走写起,接着第3-6段叙述了他在行程中被人们发现并被追踪和包围的情形,这6个段落有力烘托了第7段托尔斯泰对真实朴素和自然的追求以及更具人性和德行的特点。

四、写作

22.本文运用比喻兼夸张的修辞手法,描写了托尔斯泰的面部轮廓和结构,极言他粗糙而丑陋的形象。但他的眼睛无比精美,犀利、敏锐,透出深邃的精神世界。这些都是通过对人物的外貌描写刻画出来的,请你也写一个人物的外貌,抓住特征,刻画其性格特点。200字左右。

【部编版】第8课《列夫 托尔斯泰》同步练习(解析卷)

一、知识积累与运用

1.下列加点字的注音全部正确的一项是( )

A.胡髭(zī) 尴尬(gān gà) 炽热(zhì) 两颊(jiá) 正襟危坐(jīn)

B.侏儒(zhū) 粗糙(zào) 甲胄(wèi) 轩昂(xuān) 粗制滥造(làn)

C.广袤(mào) 无垠(gēn) 掩饰(shì) 鬈发(quán) 诚惶诚恐(huáng)

D.敦实(dūn) 颔首(hàn) 锃亮(zèng) 长髯(rán) 热泪涟涟(lián)

【答案】D

【解析】试题分析:考查字音的识记。A项,“炽”应读“chì”;B项,“糙”应读“cāo”,“胄”应读“zhòu”;C项,“垠”应读“yín”。据此,答案为D。

2.下列句子没有错别字的一项是( )

A. 像米开朗琪罗画的摩西一样,托尔斯泰给人留下的难忘形象,来原于他那天父般的犹如卷起的涛涛白浪的大胡子。

B.小屋粗制滥造,出自一个农村木匠之手/上百个人都做过无可置疑的描述/酒没沾唇,心早就热了

C. 天才的灵魂自甘寓居低矮的陋屋,而天才灵魂的工作间,比起吉尔吉斯人搭建的皮帐蓬来好不了多少。

D. 它像枪弹穿透了违装的甲胃,它像金刚刀切开了玻璃。

【答案】B

【解析】A项原——源,涛涛——滔滔;C项蓬——篷;D违——伪,胃——胄。故选B。

3.下列句子中加点的成语使用正确的一项是( )

A.托尔斯泰一直都是长相平平,鹤立鸡群,混在人群里找都找不出来。

B.近二十年来,我们学校的面貌有了很大变化,但与先进学校相比,就黯然失色了。

C.这对眼睛不会放过微不足道的细节,同样也能全面揭示广袤无垠的宇宙。

D.我们只有学会观察生活,善于积累生活素材,写作时才能做到言之有物,言之有情,不至于粗制滥造。

【答案】C

【解析】A.鹤立鸡群:指比喻一个人的仪表或才能在周围一群人里显得很突出。和“长相平平”语境不符,故错误。B.黯然失色:意思是指相比之下,事物仿佛失去原有的色泽、光彩。不符语境,应用“相形见绌”,故错误。C.广袤无垠:形容广阔得望不到边际,辽阔无边。比喻非常广阔。符合语境,故正确。D.粗制滥造:意思是指制作粗劣,不讲究质量,也指工作不负责任,草率行事。不合语境,故错误。故选C。

4.下列句子中加点的成语运用正确的一项是( )

A.近二十年来,我们学校的面貌有了很大变化,但与先进学校相比,就黯然失色了。

B.在警察面前,身材矮小又器宇轩昂的小偷不得不将偷窃的财物交了出来。

C.听说离家十多年的哥哥要从外地回家,爸爸妈妈都在堂屋中正襟危坐等着他。

D.事实也不断证明,评论家“操千曲而后晓声,观千剑而后识器”,常能见人所未见,言人所未言,且一语中的、入木三分。

【答案】D

【解析】A. 黯然失色:意思是指相比之下,事物仿佛失去原有的色泽、光彩。不符语境,应用“相形见绌”,故错误。

B. 器宇轩昂:指气度不凡,为褒义词,用于贬义语境不适合。

C.正襟危坐:整理好衣襟端端正正坐着,形容严肃或拘谨的样子。用来形容父母等孩子不恰当。用在这里属于用错对象;

D.入木三分:形容书法笔力刚劲有力,也比喻对文章或事物见解深刻、透彻。与语境相符;故选D。

5.下列句子中没有语病的一项是( )

A. 2022年,疫情又一次露出狰狞的面孔,社会各界人士守望相助,相信疫情的解决只是时间问题。

B. 能否保护好水资源,是关系到人类可持续发展的大事。

C. 止咳袪痰片,它里面的主要成分是由远志、桔梗、贝母等配制而成。

D. 语文学习不是一朝一夕的,只要多读多写,日积月累,才能真正学好语文。

【答案】 A

【解析】【分析】B.两面对一面,应把“能否”去掉或在“人类”后加“能否”;

C.句式杂糅,应把“里面的主要成分是”或“由……配制而成”删去其一;

D.关联词搭配不当,应把“只要”改为“只有”。 故答案为:A

6.下列解说不正确的一项是 ( )

A. 一些优秀的文化类节目备受关注, 说明很多人不是对它缺乏热情,而是缺少感受它的机会。 解说:句中的关联词语是正确的。

B. ①跟着好人学好事。②我跟他是同桌。 解说:这两个句子中加点字“跟”词性不同。

C. 晴天霹雳 苏州园林 高尚情操 宝贵意见 解说:这四个短语的结构类型相同。

D. 托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。 解说:这句话是指托尔斯泰的眼睛富有感情,运用的是超前夸张的修辞手法。

【答案】 D

【解析】【分析】这句话运用的是扩大夸张的修辞手法。故答案为:D

7.下列对课文内容理解错误的一项是( )

A. 文章前半部分描写托尔斯泰的外貌,突出了两个方面的特点,一是托尔斯泰外貌的平庸甚至丑陋,二是他和普通人一样,混在人堆里分辨不出来。

B. 全文既对托尔斯泰的“形”“神”做了独到细致的刻画,同时也在字里行间渗透着作者对托尔斯泰的崇敬赞美之情。

C. 文中写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外表,正是用来反衬他目光的犀利,灵魂的高贵。

D. 文中运用大量的排比和夸张写出了伟人平庸粗鄙的一面。

【答案】 D

【解析】【分析】D.有误。文中运用了先抑后扬的手法,用伟人平庸丑陋的外表来反衬其眼睛的神奇,灵魂的伟大。 故答案为:D

8.下列叙述有误的一项是( )

A.茨威格是奥地利作家,他的主要成就是传记和小说,如《三作家》《象棋的故事》等。

B.列夫 托尔斯泰是俄国著名作家,主要作品有《战争与和平》《安娜 卡列尼娜》《白痴》《复活》等。

C.米开朗琪罗是意大利文艺复兴时期的雕塑家、画家、建筑师和诗人。

D.陀思妥耶夫斯基是俄国著名作家,代表作有《白夜》《罪与罚》等。

【答案】B

【解析】本题考查学生对名著内容的积累能力。名著学习中要注意积累的广泛性。既要注意表面的知识,如作者、背景、写作特色、涉及人物及故事情节;还要知道一些细节,并且及时做笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能信手拈来,得心应手。B项错误,《白痴》的作者是陀思妥耶夫斯基。

9.对语句理解有误的一项是( )

A.当这一副寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中了他的心窝。(这句话通过写眼睛来写托尔斯泰观察社会、人生、时代的广阔和深细,以及批判的深度和广度。)

B.从少年到青壮年,甚至到老年,托尔斯泰一直都是长相平平,混在人群里找都找不出来。(这句总结式的一句话,写出了托尔斯泰作为平常人的外表。)

C.直到年纪大了以后胡子才变成白色,因而显出几分慈祥可敬。直到生命的最后十年,他的脸上笼罩的厚厚一层阴云才消除了;直到人生的晚秋,俊秀之光才使这块悲凉之地解冻。(托尔斯泰晚年实现了世界观转变,对土地私有制表示强烈否定,对国家、教会进行猛烈抨击,宣扬博爱修身,从宗教、伦理中寻求解决社会矛盾之路,所以“阴云才消除”、“悲凉之地解冻”。)

D.作为一个始终具有善于观察并能看透事物本质的眼光的人,他肯定缺少一样东西,那就是属于自己的那一份幸福。(托尔斯泰批判社会丑恶现象,遭到敌对势力的反击,一生中无法过上幸福的生活。)

【答案】D

【解析】D项对语句理解有误。选项的最后“一生中无法过上幸福的生活”一句范围太大,于现实无据,理解错误。

10.下列对课文内容理解错误的一项是( )

A.文章前半部分描写托尔斯泰的外貌,突出了两个方面的特点,一是托尔斯泰外貌的平庸甚至丑陋,二是他和普通人一样,混在人堆里分辨不出来。

B.全文既对托尔斯泰的“形”“神”做了独到细致的刻画,同时也在字里行间渗透着作者对托尔斯泰的崇敬赞美之情。

C.文中写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外表,正是用来反衬他目光的犀利,灵魂的高贵。

D.文中运用大量的排比和夸张写出了伟人平庸粗鄙的一面。

【答案】D

【解析】D.有误。文中运用了先抑后扬的手法,用伟人平庸丑陋的外表来反衬其眼睛的神奇,灵魂的伟大。故选D。

二、综合题

11.在《列夫·托尔斯泰》一文中,托尔斯泰的“目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害”,他的双眼看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难。眼睛是心灵的窗户,下面就让我们走进“眼”的世界。

(1)【“眼”中辨字体】下面四幅“眼”字书法中,属于隶书的一项是( )

A. B. C. D.

(2)【“眼”中识人物】阅读下面名著中的片段,试指出所描写的人物。

片段一:这长老近前细看,你道他是怎生模样:

尖嘴缩腮,金睛火眼。头上堆苔藓,耳中生薜萝。鬓边少发多青草,颔下无须有绿莎。眉间土,鼻凹泥,十分狼狈;指头粗,手掌厚,尘垢馀多。还喜得眼睛转动,喉舌声和。语言虽利便,身体莫能那。正是五百年前A,今朝难满脱天罗。 (《西游记》)

片段二:黑熊般一身粗肉,铁牛似遍体顽皮。交加一字赤黄眉,双眼赤丝乱系。怒发浑如铁刷,狰狞好似狻猊。天蓬恶煞下云梯。B真勇悍,人号铁牛儿。 (《水浒传》)

A.________ B.________

(3)【“眼”中表真情】结合语境,仿照画线句子补写句子。

老师的眼睛,是严厉的眼睛。每当我骄傲自满时,那双眼睛会让我变得谦虚。老师的眼睛,是爱抚的眼睛。每当我遇到困难时,那双眼睛会给我巨大的鼓励。老师的眼睛,是_____ ___。每当_____ ___,那双眼晴____ ____。

【答案】 (1)D

(2)A.孙大圣;B.李逵

(3)(示例)智慧的眼睛;我迷失方向时;会引领我正确前行

【解析】【分析】(1)A.行书;B.草书;C.篆书;D.隶书;故选D。

(2)本题考查对名著人物的识记。答题时,在阅读名著的基础上,通过对人物外貌特征的描述“尖嘴缩腮,金睛火眼”“鬓边少发多青草,颔下无须有绿莎”来辨识所描写的人物,即“孙悟空(齐天大圣)”。“黑熊般一身粗肉,铁牛似遍体顽皮。交加一字赤黄眉,双眼赤丝乱系。”是李逵。

(3)本题考查仿写语句。答题时,可以根据描写对象“老师”的特征,挖掘其身上的精神品质,仿照例句作答即可。如:老师的眼睛,是十分和善的眼睛。每当我不爱讲话时,那双眼睛会让我变得大胆。

【点评】⑴这是一道综合性题目,①要知道“隶书”的特点,根据隶书的特点进行判断;②要知道秋天所有的节日,以及这些节日的风俗;③所写内容要符合要求,运用恰当的修辞方法。

⑵解答此类问题,必须对名著中的重要情节进行重点识记。

⑶仿写是综合读写中出现频率较高的一种题型。作答时,一定要认真分析例句,分析其句度,分析其格式,分析其修辞,所仿写的句子一定要与例句句义相关,格式相同,修辞相同。

三、现代文阅读

(一)阅读《列夫·托尔斯泰》选段,完成下面小题。

①那对浓似灌木丛的眉毛下面,一对灰色的眼睛射出一道黑豹似的目光。这道目光就像把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害,令你无法动弹,无法躲避。仿佛被催眠术控制住了,你只好乖乖地忍受这种目光的探寻,任何掩饰都抵挡不住。它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。在这种入木三分的审视之下,谁都没法遮遮掩掩。

②这种穿透心灵的审视仅仅持续了一秒钟,接着便刀剑入鞘,代之以柔和的目光与和蔼的笑容。虽然嘴角紧闭,没有变化,但那对眼睛却能满含粲然笑意,犹如神奇的星光。而在优美动人的音乐影响下,它们可以像村妇那样热泪涟涟。精神上感到满足自在时,它们可以闪闪发光,转眼又因忧郁而黯然失色,罩上阴云,顿生凄凉,显得麻木不仁,神秘莫测。它们可以变得冷酷锐利,可以像手术刀、像X射线那样揭开隐藏的秘密,不一会儿意趣盎然地涌出好奇的神色。这是出现在人类面部最富感情的一对眼睛,可以抒发各种各样的感情。高尔基对它们恰如其分的描述,说出了我们的心里话:“托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。”

③亏得有这么一对眼睛,托尔斯泰的脸上于是透出一股才气来。此人所具有的天赋统统集中在他的眼睛里,就像俊美的陀斯妥耶夫斯基的丰富思想都集中在他的眉峰之间一样。托尔斯泰面部的其他部件——胡子、眉毛、头发,都不过是用以包装、保护这对闪光的珠宝的甲壳而已,这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。它们可以照耀在精神世界的最高处,同样也可以成功地把探照灯光射进最阴暗的灵魂深处。这一对烁烁发光的晶体具有足够的热量和纯度,能够忘我地注视上帝;有足够的勇气注视摧毁一切的虚无,这种虚无犹如蛇发女怪那样,看到她的人就会变成石头。在这对眼睛看来,没有办不到的事情,除非让它们陷入无所事事的白日梦中,在优雅而快活的梦境里默默无声地享乐。眼皮刚一睁开,这对眼睛就必然毫不含糊,清醒而又无情地追寻起猎物来。它们容不得幻影,要把每一片虚假的伪装扯掉,把浅薄的信条撕烂。每件事物都逃不过这一对眼睛,都要露出赤裸裸的真相来。当这一对寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中他的心窝。

④具有这种犀利眼光,能够看清真相的人,可以任意支配整个世界及其知识财富。作为一个始终具有善于观察并能看透事物本质的眼光的人,他肯定缺少一样东西,那就是属于自己的那一份幸福。

(节选《列夫 托尔斯泰》)

12.下列对原文的分析理解,不正确的一项是( )

A.“客人惊奇地屏住了呼吸”那是因为托尔斯泰的眼睛太让人吃惊了。

B.“此人所具有的天赋统统集中在他的眼睛里,就像俊美的陀思妥耶夫斯基的丰富思想都集中在他的眉峰之间一样。”运用了比喻修辞手法,形象地写出了托尔斯泰眼睛具有丰富的思想。

C.“它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。”运用了比喻修辞手法,生动形象地写出了托尔斯泰眼睛深刻的、准确的洞察力。

D.选段最后一段,表明他看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,也看清了造成人间种种罪恶的原因,并尽己毕生努力去改变它,但总是事与愿违,这就是他最大的痛苦。

13.前三段文字都在刻画托尔斯泰的眼睛,但各有侧重,其重点分别是什么?

14.第②段末引用高尔基“托尔新泰这对眼睛里有一百只眼珠”的描述,有何作用?

15.从选文中看出托尔斯泰是怎样的一个人?

16.结合全文,请说说第③段中画线句“托尔斯泰面部的其他部件——胡子、眉毛、头发,都不过是用以包装、保护这对闪光的珠宝的甲壳而已”这句话的理解。

17. 作者一方面说托尔斯泰“可以任意支配整个世界及其知识财富”,可见他是幸福的;但另一方面又说他得不到“属于自己的那一份幸福”这是否矛盾?结合托尔斯泰的生平资料,谈谈你的认识。

【答案】:12.B

13.①突出其犀利,有穿透力;②侧重其丰富多样性;③彰显其天赋和看透真相的洞察力。(意思对即可)

14.采用夸张的手法,道出了托尔斯泰那种能把万事万物尽收眼底的全方位的观察力,增强生动性和感染力。

15.既森严可畏,又和蔼慈善;既多情伤感,又思想深邃。

16.这句话运用比喻手法,用闪光的珠宝比喻托尔斯泰的眼睛,用甲壳比喻托尔斯泰面部的其他部件,生动形象地写出了托尔斯泰所具有的天赋通通集中在他的眼睛里。同时还采用了欲扬先抑的艺术手法。文章前半部分写托尔斯泰外貌的平庸甚至丑陋,用来反衬他眼睛的精美绝伦和灵魂的高贵。(点出眼睛的重要性即可)

17. 二者并不矛盾。“能够看清真相的人”常是痛苦的,这就是我们常说的智者的痛苦,如果他既是智者又是仁者,那么痛苦将是双倍的。托尔斯泰正是这样的人,他看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,也看清了造成人间种种罪恶的原因,并尽己毕生努力去改变它,但总是事与愿违,这才是最大的痛苦。晚年的托尔斯泰厌弃贵族生活,决然放弃财产,以致和家人产生矛盾,最后毅然离家出走,而客死于途中。

【解析】:12.B.该句不是比喻句。故选B。

13.此题考查的是对文段的感知。作答时细读文段,捕捉关键词。

结合第①段中“这道目光就像把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害,令你无法动弹,无法躲避”“它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃”可以这里重点突出其目光犀利、具有穿透力。

结合第②段中的“穿透心灵的审视”“柔和的目光与和蔼的笑容”“满含粲然笑意”“它们可以像村妇那样热泪涟涟”“它们可以变得冷酷锐利”等句子可以看出他的目光蕴含丰富的感情。

结合第③段中“此人所具有的天赋统统集中在他的眼睛里”“它们可以照耀在精神世界的最高处,同样也可以成功地把探照灯光射进最阴暗的灵魂深处”“这对眼睛就必然毫不含糊,清醒而又无情地追寻起猎物来”等句子表现出这对眼睛彰显其天赋,并且具有看透真相的洞察力。

14.此题考查的是对句子的理解。第②段末引用高尔基的话,运用了夸张的手法,形象地写出了托尔斯泰眼睛中蕴含了丰富而深刻的情感,赞美了托尔斯泰能将世间万物尽收眼底的全方位观察力,并在作品中展现了社会的各个层面。感染力强。据此理解作答。

15.此题考查的是对人物形象的把握。解答此类试题时,首先从文中找出对该人物的描写,然后结合这些描写分析人物形象即可。

从第①段“这道目光就像把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害,令你无法动弹,无法躲避。它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃”,第③段“可以把人世间的物质吸进去”,第③段“可以照耀在精神世界的最高处,同样也可以成功地把探照灯光射进最阴暗的灵魂深处”等句子中可看出他森严可畏的特点,对事物的本质有深刻的剖析;

从第①段“柔和的目光与和蔼的笑容”,第①段“眼睛却能满含粲然笑意”可以看出他和蔼慈善的特点。

从第②段“它们可以像村妇那样热泪涟涟”,第②段“它们可以闪闪发光,转眼又因忧郁而黯然失色”,第②段“意趣盎然地涌出好奇的神色”等句子可以看出他具有丰富的内心世界,多情善感。

从第②段“托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠”,第③段“这对眼睛就必然毫不含糊,清醒而又无情地追寻起猎物来。它们容不得幻影,要把每一片虚假的伪装扯掉,把浅薄的信条撕烂。每件事物都逃不过这一对眼睛,都要露出赤裸裸的真相来”等句子可以看出他思想深邃,具有敏锐的洞察力。

据此理解作答。

16.本题考查赏析语句。第③段中画线句“面部的其他部件一一胡子、眉毛、头发,都不过是用以包装、保护这对闪光的珠宝的甲壳而已”,用“闪光的珠宝”比喻托尔斯泰的眼睛,用“甲壳”比喻托尔斯泰面部的其他部件,运用了比喻的修辞。结合第③段前一句“此人所具有的天赋统统集中在他的眼睛里”分析,生动形象地写出了托尔斯泰的眼睛犀利,有穿透力,能洞察一切。

17. 这是一道拓展题,是从课文内容拓展开去,让学生较多地了解托尔斯泰的生平和人生追求及精神境界,并对人生作出思考,其答案不求统一。

例如:作者说,“具有这种犀利眼光,能够看清真相的人,可以任意支配整个世界及其知识财富。”这就是说这样的人可以成为整个世界及其知识财富的主宰和主人。这句话与“他肯定缺少一样东西,那就是属于自己的那一份幸福”并不矛盾。因为在托尔斯泰生前的最后几年,他意识到农民的觉醒,因为自己和他们的思想情绪有距离而不免悲观失望;对自己的地主庄园生活方式不符合信念又很感不安。对现实世界不满,在几次改革的尝试失败之后,让托尔斯泰产生自我怀疑。厌弃自己所在的贵族阶层,与妻子产生矛盾。他放弃贵族生活,离家出走,最后在外面病死。救世情怀与现实的矛盾是他不幸的根源。

(二)阅读下面文章,回答问题。

列夫托尔斯泰最后的日子

(奥地利)茨威格

1910年10月28日,可能是早上6点,在树木之间还挂着漆黑的夜,几个人影以奇怪的方式围绕着雅斯纳雅·波良纳的宫殿房子蹑手蹑脚地走。钥匙发出喀嚓声,门被鬼鬼祟祟地打开,在厩草中马车夫相当小心地,但愿没有嘈杂声发出,将马套到车上,在两个房间中有不安的阴影出没,用遮了光的手电筒摸索冬种各样的包裹,打开抽屉的柜子。然后他们悄悄穿过无声地推开的门,耳语着跌跌撞撞地走过花园泥泞的草地。然后一辆车轻轻地,避开房前的路,缓缓向后朝着花园的门驶出去。

那里发生了什么?盗窃犯侵入了宫殿吗?不,没有人闯入盗窃,而是列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰像一个小偷一样,只由他的医生陪同,从他的生活的监狱中冲出来,呼唤向他发出了,一个不可辩驳和具有决定性意义的标志。当妻子夜里暗地里和歇斯底里地乱翻他的文件时,他再一次当场抓住了她,这时决定突然钢铁般坚决和果断地在他心中响起,离开“离开了他的心灵”的她,逃走,到任何地方去,到上帝那里去,到自身中去,进入自己的,分给他的死亡。突然他将大衣套在工作衬衫上,戴上一顶粗笨的帽子,穿上胶鞋,从他的财产中没有带走别的,除为了向人类表达自己精神所需要的东西:日记,铅笔和羽毛笔。在火车站他还潦草地给他妻子写了一封信,通过马车夫把它送回家:“我做了我这个年龄的老人通常做的,我离开了这种世俗的生活,为了在孤独和平静中度过我最后的有生之日。”然后他们上了车,坐在一个三等车厢油腻腻的长椅上,裹在大衣中,只由他的医生陪同,列夫·托尔斯泰,到上帝那里去的逃亡者。

但是列夫·托尔斯泰,他不再这样称呼自己了,托尔斯泰像对待他的钱、房子和荣誉一样,也把他的名字扔在身后;他现在称自己为T·尼古拉耶夫——一个想为自己构想一种新生活和纯洁而正确的死亡的人的虚构的名字。终于摆脱了一切羁绊,现在他可以在陌生的街道上做朝圣者,做学说和正直的话语的仆人。

但他的生活、他的学说的可怕的对手——荣誉,他的折磨人的魔鬼和诱惑者,仍不放弃它的牺牲品。世界不允许,“它的”托尔斯泰属于自己,属于他本身的、省察的意志。这个被追捕的人几乎还没有在火车车厢里坐下,将帽子低低地压在额头上,旅行者中有人已经认出了这位大师,火车上所有的人都已知道了,秘密已经泄露,外面男人和女人们已经挤到车门口看他。他们随身带着的报纸带来一栏长长的、对这逃离监狱的珍贵动物的报道,他已经被出卖和包围了,荣誉再一次,最后一次拦住了托尔斯泰通向完满的去路。呼啸而过的火车旁的电报机线充斥着消息的营营声,所有的站都被警察告知,所有的公职人员都被动员起来,家里他们已经订好特快车,记者们从莫斯科,从彼得堡,从尼什尼叶诺高奥特,从四面八方追踪他这只逃跑了的野兽。列夫·托尔斯泰不应该也不可以单独同自己一起,人们不容许他属于自己和实现他的神圣化。

他已经被包围了,他已经被围住了,没有他能投身进去的灌木丛。当火车到达边境的时候,一个公务员将殷勤地脱下帽子欢迎他并拒绝他过境;无论他想在哪里脱身,荣誉都将置身于他的对面,它无所不在,来自四面八方,闹得沸反盈天:不,他无法逃脱,利爪紧紧地抓住他。但这时女儿突然注意到,一阵冰冷的恐怖寒颤抖动着父亲苍老的身体。他精疲力尽地靠在坚硬的木长椅上。汗从这个颤抖的人全身的毛孔中渗出来并从额头上滴下来。发烧从他的血液中出现,为了救他,疾病袭击了他,死神已经举起了他的大衣——黑暗的大衣,在追踪者面前盖住了他。

外面人们好奇而放肆地推挤着。他再也感觉不到他们。在窗前,由于悔恨感到耻辱,透过模糊的泪眼,索菲娅·安德烈耶夫娜,他的妻子,向里张望,她48年来同他紧紧相连,只是为了从远处再次看到他的面庞:他再也认不出她来了。生活的事物对这个所有人中目光最尖锐的人变得越来越陌生,血液滚过断裂的血管时越来越黯淡和凝固。在11月4日夜里他还又一次振作起来并呻吟道:“农民——农民究竟怎样死去?”非凡的生命还在抗拒非凡的死亡。11月7日死亡才袭击了这个不死的人。苍白的头颅向下垂进枕头中去,比所有人都更明白地看过这个世界的眼睛熄灭了。这个不耐烦的探求者现在才终于明白了一切生命的真理和意义。

高尔基曾将列夫·托尔斯泰称为一个人类的人——这是一句精辟的话。因为他是同我们所有人一样的人,由同样龟裂的黏土塑成,带有同样世俗的不足,但是他更深刻地了解这些不足,更痛苦地忍受它们。列夫·托尔斯泰从不是一个与众不同的、一个比他同时代的其他人更高的人,只是比大多数更具人性,更有德行,更敏锐地思考,更清醒和更热情——仿佛是世界艺术家(指上帝,译者注)的工作室中那个看不见的原始形式的第一个因而是最清晰的模型。

(选自《自画像》西苑出版社1998年版 茨威格著 袁克秀译 有删节)

18.请说说文中两个加点词语或短语在语境中的具体含义。

(1)从他的生活的监狱中冲出来

(2)高尔基曾将列夫·托尔斯泰称为一个人类的人

19.请从修辞手法的角度赏析下列句子。

他已经被包围了,他已经被围住了,没有他能投身进去的灌木丛。

20.请从人物描写的角度赏析下列句子。

突然他将大衣套在工作衬衫上,戴上一顶粗笨的帽子,穿上胶鞋,从他的财产中没有带走别的,除为了向人类表达自己精神所需要的东西:日记,铅笔和羽毛笔。

21.请选出下列对本文的内容或者写法理解有误的一项( )

A.文中的“小偷”一词并无贬义,它说明了托尔斯泰离家时的小心谨慎的状态。

B.文中的“野兽”是写托尔斯泰以野蛮的方式抗争世俗的思想,追求自己的独特人生。

C.本文不写托尔斯泰的文学创作,而选取他死亡前的离家出走这一事件,是因为出走这一事件比写他的文学创作更能直接体现他的个性和理想,而且也和文题真实相关,符合人物传记的创作要求。

D.本文第1、2段由托尔斯泰的出走写起,接着第3-6段叙述了他在行程中被人们发现并被追踪和包围的情形,这6个段落有力烘托了第7段托尔斯泰对真实朴素和自然的追求以及更具人性和德行的特点。

【答案】18.(1)托尔斯泰把世俗生活,财产、荣誉看成枷锁,这些东西像监狱一样困住他,让他没有办法追求精神上的自由和平静。(2)高尔基认为他是人类的榜样、典范,和平常人一样,带有同样世俗的不足,但是他更深刻地了解这些不足,更痛苦地忍受它们。他比大多数人更具有人性和德行,更敏锐地思考,更清醒和更热情。

19.夸张,运用了夸张的修辞手法,写出了托尔斯泰被人群,被世俗和荣誉再一次包围,突出世俗和荣誉对他的包围之快,对他的影响之大,以至于他没有办法找到自己自由平静的精神世界了,体现出托尔斯泰的悲哀。

20.这里运用了动作描写,通过“套”“戴”“穿”等动词,生动形象地写出托尔斯泰决绝又急切地逃离世俗生活,抛开世俗枷锁,坚定地去追求自己自由平静的精神世界,体现出作者对于他的高度赞扬和敬佩。

21.B

【解析】

18.这道题考查的是关键词含义题,结合具体的语境进行答题即可。

(1)“监狱”意思是监禁犯人、执行刑罚的处所,这句话写列夫托尔斯泰像小偷一样从家里逃出去,从禁锢着他的生活中逃离出去,结合全文内容能看出来“监狱”指的是禁锢他的世俗、荣誉、财富等负累。

(2)高尔基称他为“人类的人”,这个词点出了托尔斯泰比大多数人更能清醒地认识世界,承受挫折,他是人类的榜样,表现托尔斯泰既平凡又崇高,既普通又伟大。

19.本题考查重点句子的赏析能力。一般来说,要求学生赏析的句子往往具有某一特色,或是修辞,或是表达方式,或是遣词造句,这就要求学生结合具体语境灵活作答。通常解题思路是:先写出句子的特点,然后结合具体语境进行分析,最后写出表达效果。从“没有他能投身进去的灌木丛”可知,这个句子运用了夸张的手法,突出了外界对托尔斯泰的困扰之大,他无法摆脱世俗的枷锁,不能按自己的意愿生活,表现了作者的心痛与愤怒。

点睛:鉴赏文章中富有表现力的语句,一般遵循“方法+效果+情感”这六个字的原则,但是,无论运用什么写作方法,在分析效果时,都必须与人物的形象与情感联系起来,同时还要有全局意识,即联系全文来鉴赏要分析的句子。

20.此题考查学生对人物描写作用的分析。人物描写的作用是揭示人物身份、境遇、所处的社会环境。以形传神,表现人物内心世界和性格特点。这里连续的几个人物动作描写,形象地写出了托尔斯泰离家出走时的仓皇与坚决,表现了他对自由的强烈渴望,他不想在公众的注视下生活,表现了作者的敬佩之情。

21.此题考查学生对文章内容以及写作方法的理解,需要在整体感知全文的基础上作答。B项有误,文中的“野兽”是指托尔斯泰放弃正统思想,他的出走在观念上对其他人构成了威胁,同时也体现出他出走时的坚决态度,并不是以野蛮的方式。

四、写作

22.本文运用比喻兼夸张的修辞手法,描写了托尔斯泰的面部轮廓和结构,极言他粗糙而丑陋的形象。但他的眼睛无比精美,犀利、敏锐,透出深邃的精神世界。这些都是通过对人物的外貌描写刻画出来的,请你也写一个人物的外貌,抓住特征,刻画其性格特点。200字左右。

【答案】示例:我有个聪明而淘气的小侄子。他今年九岁,个子不高,脸蛋儿又瘦又黑,大脑门儿尖下巴,这都是不爱吃饭造成的。他特别喜欢户外活动,每天放学后他都要玩到天黑才回家,节假日经常在外面玩大半天,即使是烈日炎炎的暑假,他也天天都要出去玩。他的眉心上有一道三厘米长的伤疤,那是他的顽皮留下的教训。他呀,眼睛虽小,却透亮灵气,眼珠一转就想出个鬼点子来。他那张小嘴能说会道,每次都千方百计地说服父母让他出去玩。

【解析】人物外貌不但指人的容貌、身材、衣着打扮,还指人的神情、姿态、声音等。把人物的这些特点具体地写下来,就是人物外貌描写。学会观察和描写人物外貌是写 记叙文 的一项不可忽视的基本功。因为,作文不论是记事还是写人,总离不开人物描写。人物在文章里一出现,就像演员出现在舞台上一样,首先映入观众眼帘的是外貌。 要写好人物外貌,关键在于平时仔细观察。抓住人物的外貌特征,注意人物的身分,了解、熟悉他们的个性。还要留心他们的变化。具体来说:第一,描写人物外貌要抓住人物外貌的特点,这样,就不会出现“千人一面”的毛病。第二,描写外貌要注意人物的身分,不能张冠李戴。第三,描写外貌要注意人物内心感情的变化。人总是生活在一定的环境中,在不同时期,不同情况下,年龄、经济地位、职业、心境、感情都在起一定的变化,这种变化必然会反映到人物的外表来。因此,写人物外貌,不能一成不变,要通过人物外貌的描写反映出人物的心内世界。第四,描写外貌,还要注意人物的性格特点。人,各有各的性格,就是一对双胞胎,尽管长相一样,但性格和气质是不尽相同的。描写外貌的时候,就要注意“以形传神”地把人物的性格特点反映出来。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

【部编版】第8课《列夫 托尔斯泰》同步练习(原卷)

一、知识积累与运用

1.下列加点字的注音全部正确的一项是( )

A.胡髭(zī) 尴尬(gān gà) 炽热(zhì) 两颊(jiá) 正襟危坐(jīn)

B.侏儒(zhū) 粗糙(zào) 甲胄(wèi) 轩昂(xuān) 粗制滥造(làn)

C.广袤(mào) 无垠(gēn) 掩饰(shì) 鬈发(quán) 诚惶诚恐(huáng)

D.敦实(dūn) 颔首(hàn) 锃亮(zèng) 长髯(rán) 热泪涟涟(lián)

2.下列句子没有错别字的一项是( )

A. 像米开朗琪罗画的摩西一样,托尔斯泰给人留下的难忘形象,来原于他那天父般的犹如卷起的涛涛白浪的大胡子。

B.小屋粗制滥造,出自一个农村木匠之手/上百个人都做过无可置疑的描述/酒没沾唇,心早就热了

C. 天才的灵魂自甘寓居低矮的陋屋,而天才灵魂的工作间,比起吉尔吉斯人搭建的皮帐蓬来好不了多少。

D. 它像枪弹穿透了违装的甲胃,它像金刚刀切开了玻璃。

3.下列句子中加点的成语使用正确的一项是( )

A.托尔斯泰一直都是长相平平,鹤立鸡群,混在人群里找都找不出来。

B.近二十年来,我们学校的面貌有了很大变化,但与先进学校相比,就黯然失色了。

C.这对眼睛不会放过微不足道的细节,同样也能全面揭示广袤无垠的宇宙。

D.我们只有学会观察生活,善于积累生活素材,写作时才能做到言之有物,言之有情,不至于粗制滥造。

4.下列句子中加点的成语运用正确的一项是( )

A.近二十年来,我们学校的面貌有了很大变化,但与先进学校相比,就黯然失色了。

B.在警察面前,身材矮小又器宇轩昂的小偷不得不将偷窃的财物交了出来。

C.听说离家十多年的哥哥要从外地回家,爸爸妈妈都在堂屋中正襟危坐等着他。

D.事实也不断证明,评论家“操千曲而后晓声,观千剑而后识器”,常能见人所未见,言人所未言,且一语中的、入木三分。

5.下列句子中没有语病的一项是( )

A. 2022年,疫情又一次露出狰狞的面孔,社会各界人士守望相助,相信疫情的解决只是时间问题。

B. 能否保护好水资源,是关系到人类可持续发展的大事。

C. 止咳袪痰片,它里面的主要成分是由远志、桔梗、贝母等配制而成。

D. 语文学习不是一朝一夕的,只要多读多写,日积月累,才能真正学好语文。

6.下列解说不正确的一项是 ( )

A. 一些优秀的文化类节目备受关注, 说明很多人不是对它缺乏热情,而是缺少感受它的机会。 解说:句中的关联词语是正确的。

B. ①跟着好人学好事。②我跟他是同桌。 解说:这两个句子中加点字“跟”词性不同。

C. 晴天霹雳 苏州园林 高尚情操 宝贵意见 解说:这四个短语的结构类型相同。

D. 托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。 解说:这句话是指托尔斯泰的眼睛富有感情,运用的是超前夸张的修辞手法。

7.下列对课文内容理解错误的一项是( )

A. 文章前半部分描写托尔斯泰的外貌,突出了两个方面的特点,一是托尔斯泰外貌的平庸甚至丑陋,二是他和普通人一样,混在人堆里分辨不出来。

B. 全文既对托尔斯泰的“形”“神”做了独到细致的刻画,同时也在字里行间渗透着作者对托尔斯泰的崇敬赞美之情。

C. 文中写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外表,正是用来反衬他目光的犀利,灵魂的高贵。

D. 文中运用大量的排比和夸张写出了伟人平庸粗鄙的一面。

8.下列叙述有误的一项是( )

A.茨威格是奥地利作家,他的主要成就是传记和小说,如《三作家》《象棋的故事》等。

B.列夫 托尔斯泰是俄国著名作家,主要作品有《战争与和平》《安娜 卡列尼娜》《白痴》《复活》等。

C.米开朗琪罗是意大利文艺复兴时期的雕塑家、画家、建筑师和诗人。

D.陀思妥耶夫斯基是俄国著名作家,代表作有《白夜》《罪与罚》等。

9.对语句理解有误的一项是( )

A.当这一副寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中了他的心窝。(这句话通过写眼睛来写托尔斯泰观察社会、人生、时代的广阔和深细,以及批判的深度和广度。)

B.从少年到青壮年,甚至到老年,托尔斯泰一直都是长相平平,混在人群里找都找不出来。(这句总结式的一句话,写出了托尔斯泰作为平常人的外表。)

C.直到年纪大了以后胡子才变成白色,因而显出几分慈祥可敬。直到生命的最后十年,他的脸上笼罩的厚厚一层阴云才消除了;直到人生的晚秋,俊秀之光才使这块悲凉之地解冻。(托尔斯泰晚年实现了世界观转变,对土地私有制表示强烈否定,对国家、教会进行猛烈抨击,宣扬博爱修身,从宗教、伦理中寻求解决社会矛盾之路,所以“阴云才消除”、“悲凉之地解冻”。)

D.作为一个始终具有善于观察并能看透事物本质的眼光的人,他肯定缺少一样东西,那就是属于自己的那一份幸福。(托尔斯泰批判社会丑恶现象,遭到敌对势力的反击,一生中无法过上幸福的生活。)

10.下列对课文内容理解错误的一项是( )

A.文章前半部分描写托尔斯泰的外貌,突出了两个方面的特点,一是托尔斯泰外貌的平庸甚至丑陋,二是他和普通人一样,混在人堆里分辨不出来。

B.全文既对托尔斯泰的“形”“神”做了独到细致的刻画,同时也在字里行间渗透着作者对托尔斯泰的崇敬赞美之情。

C.文中写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外表,正是用来反衬他目光的犀利,灵魂的高贵。

D.文中运用大量的排比和夸张写出了伟人平庸粗鄙的一面。

二、综合题

11.在《列夫·托尔斯泰》一文中,托尔斯泰的“目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害”,他的双眼看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难。眼睛是心灵的窗户,下面就让我们走进“眼”的世界。

(1)【“眼”中辨字体】下面四幅“眼”字书法中,属于隶书的一项是( )

A. B. C. D.

(2)【“眼”中识人物】阅读下面名著中的片段,试指出所描写的人物。

片段一:这长老近前细看,你道他是怎生模样:

尖嘴缩腮,金睛火眼。头上堆苔藓,耳中生薜萝。鬓边少发多青草,颔下无须有绿莎。眉间土,鼻凹泥,十分狼狈;指头粗,手掌厚,尘垢馀多。还喜得眼睛转动,喉舌声和。语言虽利便,身体莫能那。正是五百年前A,今朝难满脱天罗。 (《西游记》)

片段二:黑熊般一身粗肉,铁牛似遍体顽皮。交加一字赤黄眉,双眼赤丝乱系。怒发浑如铁刷,狰狞好似狻猊。天蓬恶煞下云梯。B真勇悍,人号铁牛儿。 (《水浒传》)

A.________ B.________

(3)【“眼”中表真情】结合语境,仿照画线句子补写句子。

老师的眼睛,是严厉的眼睛。每当我骄傲自满时,那双眼睛会让我变得谦虚。老师的眼睛,是爱抚的眼睛。每当我遇到困难时,那双眼睛会给我巨大的鼓励。老师的眼睛,是_____ ___。每当_____ ___,那双眼晴____ ____。

三、现代文阅读

(一)阅读《列夫·托尔斯泰》选段,完成下面小题。

①那对浓似灌木丛的眉毛下面,一对灰色的眼睛射出一道黑豹似的目光。这道目光就像把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害,令你无法动弹,无法躲避。仿佛被催眠术控制住了,你只好乖乖地忍受这种目光的探寻,任何掩饰都抵挡不住。它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。在这种入木三分的审视之下,谁都没法遮遮掩掩。

②这种穿透心灵的审视仅仅持续了一秒钟,接着便刀剑入鞘,代之以柔和的目光与和蔼的笑容。虽然嘴角紧闭,没有变化,但那对眼睛却能满含粲然笑意,犹如神奇的星光。而在优美动人的音乐影响下,它们可以像村妇那样热泪涟涟。精神上感到满足自在时,它们可以闪闪发光,转眼又因忧郁而黯然失色,罩上阴云,顿生凄凉,显得麻木不仁,神秘莫测。它们可以变得冷酷锐利,可以像手术刀、像X射线那样揭开隐藏的秘密,不一会儿意趣盎然地涌出好奇的神色。这是出现在人类面部最富感情的一对眼睛,可以抒发各种各样的感情。高尔基对它们恰如其分的描述,说出了我们的心里话:“托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。”

③亏得有这么一对眼睛,托尔斯泰的脸上于是透出一股才气来。此人所具有的天赋统统集中在他的眼睛里,就像俊美的陀斯妥耶夫斯基的丰富思想都集中在他的眉峰之间一样。托尔斯泰面部的其他部件——胡子、眉毛、头发,都不过是用以包装、保护这对闪光的珠宝的甲壳而已,这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。它们可以照耀在精神世界的最高处,同样也可以成功地把探照灯光射进最阴暗的灵魂深处。这一对烁烁发光的晶体具有足够的热量和纯度,能够忘我地注视上帝;有足够的勇气注视摧毁一切的虚无,这种虚无犹如蛇发女怪那样,看到她的人就会变成石头。在这对眼睛看来,没有办不到的事情,除非让它们陷入无所事事的白日梦中,在优雅而快活的梦境里默默无声地享乐。眼皮刚一睁开,这对眼睛就必然毫不含糊,清醒而又无情地追寻起猎物来。它们容不得幻影,要把每一片虚假的伪装扯掉,把浅薄的信条撕烂。每件事物都逃不过这一对眼睛,都要露出赤裸裸的真相来。当这一对寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中他的心窝。

④具有这种犀利眼光,能够看清真相的人,可以任意支配整个世界及其知识财富。作为一个始终具有善于观察并能看透事物本质的眼光的人,他肯定缺少一样东西,那就是属于自己的那一份幸福。

(节选《列夫 托尔斯泰》)

12.下列对原文的分析理解,不正确的一项是( )

A.“客人惊奇地屏住了呼吸”那是因为托尔斯泰的眼睛太让人吃惊了。

B.“此人所具有的天赋统统集中在他的眼睛里,就像俊美的陀思妥耶夫斯基的丰富思想都集中在他的眉峰之间一样。”运用了比喻修辞手法,形象地写出了托尔斯泰眼睛具有丰富的思想。

C.“它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。”运用了比喻修辞手法,生动形象地写出了托尔斯泰眼睛深刻的、准确的洞察力。

D.选段最后一段,表明他看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,也看清了造成人间种种罪恶的原因,并尽己毕生努力去改变它,但总是事与愿违,这就是他最大的痛苦。

13.前三段文字都在刻画托尔斯泰的眼睛,但各有侧重,其重点分别是什么?

14.第②段末引用高尔基“托尔新泰这对眼睛里有一百只眼珠”的描述,有何作用?

15.从选文中看出托尔斯泰是怎样的一个人?

16.结合全文,请说说第③段中画线句“托尔斯泰面部的其他部件——胡子、眉毛、头发,都不过是用以包装、保护这对闪光的珠宝的甲壳而已”这句话的理解。

17. 作者一方面说托尔斯泰“可以任意支配整个世界及其知识财富”,可见他是幸福的;但另一方面又说他得不到“属于自己的那一份幸福”这是否矛盾?结合托尔斯泰的生平资料,谈谈你的认识。

(二)阅读下面文章,回答问题。

列夫托尔斯泰最后的日子

(奥地利)茨威格

1910年10月28日,可能是早上6点,在树木之间还挂着漆黑的夜,几个人影以奇怪的方式围绕着雅斯纳雅·波良纳的宫殿房子蹑手蹑脚地走。钥匙发出喀嚓声,门被鬼鬼祟祟地打开,在厩草中马车夫相当小心地,但愿没有嘈杂声发出,将马套到车上,在两个房间中有不安的阴影出没,用遮了光的手电筒摸索冬种各样的包裹,打开抽屉的柜子。然后他们悄悄穿过无声地推开的门,耳语着跌跌撞撞地走过花园泥泞的草地。然后一辆车轻轻地,避开房前的路,缓缓向后朝着花园的门驶出去。

那里发生了什么?盗窃犯侵入了宫殿吗?不,没有人闯入盗窃,而是列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰像一个小偷一样,只由他的医生陪同,从他的生活的监狱中冲出来,呼唤向他发出了,一个不可辩驳和具有决定性意义的标志。当妻子夜里暗地里和歇斯底里地乱翻他的文件时,他再一次当场抓住了她,这时决定突然钢铁般坚决和果断地在他心中响起,离开“离开了他的心灵”的她,逃走,到任何地方去,到上帝那里去,到自身中去,进入自己的,分给他的死亡。突然他将大衣套在工作衬衫上,戴上一顶粗笨的帽子,穿上胶鞋,从他的财产中没有带走别的,除为了向人类表达自己精神所需要的东西:日记,铅笔和羽毛笔。在火车站他还潦草地给他妻子写了一封信,通过马车夫把它送回家:“我做了我这个年龄的老人通常做的,我离开了这种世俗的生活,为了在孤独和平静中度过我最后的有生之日。”然后他们上了车,坐在一个三等车厢油腻腻的长椅上,裹在大衣中,只由他的医生陪同,列夫·托尔斯泰,到上帝那里去的逃亡者。

但是列夫·托尔斯泰,他不再这样称呼自己了,托尔斯泰像对待他的钱、房子和荣誉一样,也把他的名字扔在身后;他现在称自己为T·尼古拉耶夫——一个想为自己构想一种新生活和纯洁而正确的死亡的人的虚构的名字。终于摆脱了一切羁绊,现在他可以在陌生的街道上做朝圣者,做学说和正直的话语的仆人。

但他的生活、他的学说的可怕的对手——荣誉,他的折磨人的魔鬼和诱惑者,仍不放弃它的牺牲品。世界不允许,“它的”托尔斯泰属于自己,属于他本身的、省察的意志。这个被追捕的人几乎还没有在火车车厢里坐下,将帽子低低地压在额头上,旅行者中有人已经认出了这位大师,火车上所有的人都已知道了,秘密已经泄露,外面男人和女人们已经挤到车门口看他。他们随身带着的报纸带来一栏长长的、对这逃离监狱的珍贵动物的报道,他已经被出卖和包围了,荣誉再一次,最后一次拦住了托尔斯泰通向完满的去路。呼啸而过的火车旁的电报机线充斥着消息的营营声,所有的站都被警察告知,所有的公职人员都被动员起来,家里他们已经订好特快车,记者们从莫斯科,从彼得堡,从尼什尼叶诺高奥特,从四面八方追踪他这只逃跑了的野兽。列夫·托尔斯泰不应该也不可以单独同自己一起,人们不容许他属于自己和实现他的神圣化。

他已经被包围了,他已经被围住了,没有他能投身进去的灌木丛。当火车到达边境的时候,一个公务员将殷勤地脱下帽子欢迎他并拒绝他过境;无论他想在哪里脱身,荣誉都将置身于他的对面,它无所不在,来自四面八方,闹得沸反盈天:不,他无法逃脱,利爪紧紧地抓住他。但这时女儿突然注意到,一阵冰冷的恐怖寒颤抖动着父亲苍老的身体。他精疲力尽地靠在坚硬的木长椅上。汗从这个颤抖的人全身的毛孔中渗出来并从额头上滴下来。发烧从他的血液中出现,为了救他,疾病袭击了他,死神已经举起了他的大衣——黑暗的大衣,在追踪者面前盖住了他。

外面人们好奇而放肆地推挤着。他再也感觉不到他们。在窗前,由于悔恨感到耻辱,透过模糊的泪眼,索菲娅·安德烈耶夫娜,他的妻子,向里张望,她48年来同他紧紧相连,只是为了从远处再次看到他的面庞:他再也认不出她来了。生活的事物对这个所有人中目光最尖锐的人变得越来越陌生,血液滚过断裂的血管时越来越黯淡和凝固。在11月4日夜里他还又一次振作起来并呻吟道:“农民——农民究竟怎样死去?”非凡的生命还在抗拒非凡的死亡。11月7日死亡才袭击了这个不死的人。苍白的头颅向下垂进枕头中去,比所有人都更明白地看过这个世界的眼睛熄灭了。这个不耐烦的探求者现在才终于明白了一切生命的真理和意义。

高尔基曾将列夫·托尔斯泰称为一个人类的人——这是一句精辟的话。因为他是同我们所有人一样的人,由同样龟裂的黏土塑成,带有同样世俗的不足,但是他更深刻地了解这些不足,更痛苦地忍受它们。列夫·托尔斯泰从不是一个与众不同的、一个比他同时代的其他人更高的人,只是比大多数更具人性,更有德行,更敏锐地思考,更清醒和更热情——仿佛是世界艺术家(指上帝,译者注)的工作室中那个看不见的原始形式的第一个因而是最清晰的模型。

(选自《自画像》西苑出版社1998年版 茨威格著 袁克秀译 有删节)

18.请说说文中两个加点词语或短语在语境中的具体含义。

(1)从他的生活的监狱中冲出来

(2)高尔基曾将列夫·托尔斯泰称为一个人类的人

19.请从修辞手法的角度赏析下列句子。

他已经被包围了,他已经被围住了,没有他能投身进去的灌木丛。

20.请从人物描写的角度赏析下列句子。

突然他将大衣套在工作衬衫上,戴上一顶粗笨的帽子,穿上胶鞋,从他的财产中没有带走别的,除为了向人类表达自己精神所需要的东西:日记,铅笔和羽毛笔。

21.请选出下列对本文的内容或者写法理解有误的一项( )

A.文中的“小偷”一词并无贬义,它说明了托尔斯泰离家时的小心谨慎的状态。

B.文中的“野兽”是写托尔斯泰以野蛮的方式抗争世俗的思想,追求自己的独特人生。

C.本文不写托尔斯泰的文学创作,而选取他死亡前的离家出走这一事件,是因为出走这一事件比写他的文学创作更能直接体现他的个性和理想,而且也和文题真实相关,符合人物传记的创作要求。

D.本文第1、2段由托尔斯泰的出走写起,接着第3-6段叙述了他在行程中被人们发现并被追踪和包围的情形,这6个段落有力烘托了第7段托尔斯泰对真实朴素和自然的追求以及更具人性和德行的特点。

四、写作

22.本文运用比喻兼夸张的修辞手法,描写了托尔斯泰的面部轮廓和结构,极言他粗糙而丑陋的形象。但他的眼睛无比精美,犀利、敏锐,透出深邃的精神世界。这些都是通过对人物的外貌描写刻画出来的,请你也写一个人物的外貌,抓住特征,刻画其性格特点。200字左右。

【部编版】第8课《列夫 托尔斯泰》同步练习(解析卷)

一、知识积累与运用

1.下列加点字的注音全部正确的一项是( )

A.胡髭(zī) 尴尬(gān gà) 炽热(zhì) 两颊(jiá) 正襟危坐(jīn)

B.侏儒(zhū) 粗糙(zào) 甲胄(wèi) 轩昂(xuān) 粗制滥造(làn)

C.广袤(mào) 无垠(gēn) 掩饰(shì) 鬈发(quán) 诚惶诚恐(huáng)

D.敦实(dūn) 颔首(hàn) 锃亮(zèng) 长髯(rán) 热泪涟涟(lián)

【答案】D

【解析】试题分析:考查字音的识记。A项,“炽”应读“chì”;B项,“糙”应读“cāo”,“胄”应读“zhòu”;C项,“垠”应读“yín”。据此,答案为D。

2.下列句子没有错别字的一项是( )

A. 像米开朗琪罗画的摩西一样,托尔斯泰给人留下的难忘形象,来原于他那天父般的犹如卷起的涛涛白浪的大胡子。

B.小屋粗制滥造,出自一个农村木匠之手/上百个人都做过无可置疑的描述/酒没沾唇,心早就热了

C. 天才的灵魂自甘寓居低矮的陋屋,而天才灵魂的工作间,比起吉尔吉斯人搭建的皮帐蓬来好不了多少。

D. 它像枪弹穿透了违装的甲胃,它像金刚刀切开了玻璃。

【答案】B

【解析】A项原——源,涛涛——滔滔;C项蓬——篷;D违——伪,胃——胄。故选B。

3.下列句子中加点的成语使用正确的一项是( )

A.托尔斯泰一直都是长相平平,鹤立鸡群,混在人群里找都找不出来。

B.近二十年来,我们学校的面貌有了很大变化,但与先进学校相比,就黯然失色了。

C.这对眼睛不会放过微不足道的细节,同样也能全面揭示广袤无垠的宇宙。

D.我们只有学会观察生活,善于积累生活素材,写作时才能做到言之有物,言之有情,不至于粗制滥造。

【答案】C

【解析】A.鹤立鸡群:指比喻一个人的仪表或才能在周围一群人里显得很突出。和“长相平平”语境不符,故错误。B.黯然失色:意思是指相比之下,事物仿佛失去原有的色泽、光彩。不符语境,应用“相形见绌”,故错误。C.广袤无垠:形容广阔得望不到边际,辽阔无边。比喻非常广阔。符合语境,故正确。D.粗制滥造:意思是指制作粗劣,不讲究质量,也指工作不负责任,草率行事。不合语境,故错误。故选C。

4.下列句子中加点的成语运用正确的一项是( )

A.近二十年来,我们学校的面貌有了很大变化,但与先进学校相比,就黯然失色了。

B.在警察面前,身材矮小又器宇轩昂的小偷不得不将偷窃的财物交了出来。

C.听说离家十多年的哥哥要从外地回家,爸爸妈妈都在堂屋中正襟危坐等着他。

D.事实也不断证明,评论家“操千曲而后晓声,观千剑而后识器”,常能见人所未见,言人所未言,且一语中的、入木三分。

【答案】D

【解析】A. 黯然失色:意思是指相比之下,事物仿佛失去原有的色泽、光彩。不符语境,应用“相形见绌”,故错误。

B. 器宇轩昂:指气度不凡,为褒义词,用于贬义语境不适合。

C.正襟危坐:整理好衣襟端端正正坐着,形容严肃或拘谨的样子。用来形容父母等孩子不恰当。用在这里属于用错对象;

D.入木三分:形容书法笔力刚劲有力,也比喻对文章或事物见解深刻、透彻。与语境相符;故选D。

5.下列句子中没有语病的一项是( )

A. 2022年,疫情又一次露出狰狞的面孔,社会各界人士守望相助,相信疫情的解决只是时间问题。

B. 能否保护好水资源,是关系到人类可持续发展的大事。

C. 止咳袪痰片,它里面的主要成分是由远志、桔梗、贝母等配制而成。

D. 语文学习不是一朝一夕的,只要多读多写,日积月累,才能真正学好语文。

【答案】 A

【解析】【分析】B.两面对一面,应把“能否”去掉或在“人类”后加“能否”;

C.句式杂糅,应把“里面的主要成分是”或“由……配制而成”删去其一;

D.关联词搭配不当,应把“只要”改为“只有”。 故答案为:A

6.下列解说不正确的一项是 ( )

A. 一些优秀的文化类节目备受关注, 说明很多人不是对它缺乏热情,而是缺少感受它的机会。 解说:句中的关联词语是正确的。

B. ①跟着好人学好事。②我跟他是同桌。 解说:这两个句子中加点字“跟”词性不同。

C. 晴天霹雳 苏州园林 高尚情操 宝贵意见 解说:这四个短语的结构类型相同。

D. 托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。 解说:这句话是指托尔斯泰的眼睛富有感情,运用的是超前夸张的修辞手法。

【答案】 D

【解析】【分析】这句话运用的是扩大夸张的修辞手法。故答案为:D

7.下列对课文内容理解错误的一项是( )

A. 文章前半部分描写托尔斯泰的外貌,突出了两个方面的特点,一是托尔斯泰外貌的平庸甚至丑陋,二是他和普通人一样,混在人堆里分辨不出来。

B. 全文既对托尔斯泰的“形”“神”做了独到细致的刻画,同时也在字里行间渗透着作者对托尔斯泰的崇敬赞美之情。

C. 文中写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外表,正是用来反衬他目光的犀利,灵魂的高贵。

D. 文中运用大量的排比和夸张写出了伟人平庸粗鄙的一面。

【答案】 D

【解析】【分析】D.有误。文中运用了先抑后扬的手法,用伟人平庸丑陋的外表来反衬其眼睛的神奇,灵魂的伟大。 故答案为:D

8.下列叙述有误的一项是( )

A.茨威格是奥地利作家,他的主要成就是传记和小说,如《三作家》《象棋的故事》等。

B.列夫 托尔斯泰是俄国著名作家,主要作品有《战争与和平》《安娜 卡列尼娜》《白痴》《复活》等。

C.米开朗琪罗是意大利文艺复兴时期的雕塑家、画家、建筑师和诗人。

D.陀思妥耶夫斯基是俄国著名作家,代表作有《白夜》《罪与罚》等。

【答案】B

【解析】本题考查学生对名著内容的积累能力。名著学习中要注意积累的广泛性。既要注意表面的知识,如作者、背景、写作特色、涉及人物及故事情节;还要知道一些细节,并且及时做笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能信手拈来,得心应手。B项错误,《白痴》的作者是陀思妥耶夫斯基。

9.对语句理解有误的一项是( )

A.当这一副寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中了他的心窝。(这句话通过写眼睛来写托尔斯泰观察社会、人生、时代的广阔和深细,以及批判的深度和广度。)

B.从少年到青壮年,甚至到老年,托尔斯泰一直都是长相平平,混在人群里找都找不出来。(这句总结式的一句话,写出了托尔斯泰作为平常人的外表。)

C.直到年纪大了以后胡子才变成白色,因而显出几分慈祥可敬。直到生命的最后十年,他的脸上笼罩的厚厚一层阴云才消除了;直到人生的晚秋,俊秀之光才使这块悲凉之地解冻。(托尔斯泰晚年实现了世界观转变,对土地私有制表示强烈否定,对国家、教会进行猛烈抨击,宣扬博爱修身,从宗教、伦理中寻求解决社会矛盾之路,所以“阴云才消除”、“悲凉之地解冻”。)

D.作为一个始终具有善于观察并能看透事物本质的眼光的人,他肯定缺少一样东西,那就是属于自己的那一份幸福。(托尔斯泰批判社会丑恶现象,遭到敌对势力的反击,一生中无法过上幸福的生活。)

【答案】D

【解析】D项对语句理解有误。选项的最后“一生中无法过上幸福的生活”一句范围太大,于现实无据,理解错误。

10.下列对课文内容理解错误的一项是( )

A.文章前半部分描写托尔斯泰的外貌,突出了两个方面的特点,一是托尔斯泰外貌的平庸甚至丑陋,二是他和普通人一样,混在人堆里分辨不出来。

B.全文既对托尔斯泰的“形”“神”做了独到细致的刻画,同时也在字里行间渗透着作者对托尔斯泰的崇敬赞美之情。

C.文中写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外表,正是用来反衬他目光的犀利,灵魂的高贵。

D.文中运用大量的排比和夸张写出了伟人平庸粗鄙的一面。

【答案】D

【解析】D.有误。文中运用了先抑后扬的手法,用伟人平庸丑陋的外表来反衬其眼睛的神奇,灵魂的伟大。故选D。

二、综合题

11.在《列夫·托尔斯泰》一文中,托尔斯泰的“目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害”,他的双眼看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难。眼睛是心灵的窗户,下面就让我们走进“眼”的世界。

(1)【“眼”中辨字体】下面四幅“眼”字书法中,属于隶书的一项是( )

A. B. C. D.

(2)【“眼”中识人物】阅读下面名著中的片段,试指出所描写的人物。

片段一:这长老近前细看,你道他是怎生模样:

尖嘴缩腮,金睛火眼。头上堆苔藓,耳中生薜萝。鬓边少发多青草,颔下无须有绿莎。眉间土,鼻凹泥,十分狼狈;指头粗,手掌厚,尘垢馀多。还喜得眼睛转动,喉舌声和。语言虽利便,身体莫能那。正是五百年前A,今朝难满脱天罗。 (《西游记》)

片段二:黑熊般一身粗肉,铁牛似遍体顽皮。交加一字赤黄眉,双眼赤丝乱系。怒发浑如铁刷,狰狞好似狻猊。天蓬恶煞下云梯。B真勇悍,人号铁牛儿。 (《水浒传》)

A.________ B.________

(3)【“眼”中表真情】结合语境,仿照画线句子补写句子。

老师的眼睛,是严厉的眼睛。每当我骄傲自满时,那双眼睛会让我变得谦虚。老师的眼睛,是爱抚的眼睛。每当我遇到困难时,那双眼睛会给我巨大的鼓励。老师的眼睛,是_____ ___。每当_____ ___,那双眼晴____ ____。

【答案】 (1)D

(2)A.孙大圣;B.李逵

(3)(示例)智慧的眼睛;我迷失方向时;会引领我正确前行

【解析】【分析】(1)A.行书;B.草书;C.篆书;D.隶书;故选D。

(2)本题考查对名著人物的识记。答题时,在阅读名著的基础上,通过对人物外貌特征的描述“尖嘴缩腮,金睛火眼”“鬓边少发多青草,颔下无须有绿莎”来辨识所描写的人物,即“孙悟空(齐天大圣)”。“黑熊般一身粗肉,铁牛似遍体顽皮。交加一字赤黄眉,双眼赤丝乱系。”是李逵。

(3)本题考查仿写语句。答题时,可以根据描写对象“老师”的特征,挖掘其身上的精神品质,仿照例句作答即可。如:老师的眼睛,是十分和善的眼睛。每当我不爱讲话时,那双眼睛会让我变得大胆。

【点评】⑴这是一道综合性题目,①要知道“隶书”的特点,根据隶书的特点进行判断;②要知道秋天所有的节日,以及这些节日的风俗;③所写内容要符合要求,运用恰当的修辞方法。

⑵解答此类问题,必须对名著中的重要情节进行重点识记。

⑶仿写是综合读写中出现频率较高的一种题型。作答时,一定要认真分析例句,分析其句度,分析其格式,分析其修辞,所仿写的句子一定要与例句句义相关,格式相同,修辞相同。

三、现代文阅读

(一)阅读《列夫·托尔斯泰》选段,完成下面小题。

①那对浓似灌木丛的眉毛下面,一对灰色的眼睛射出一道黑豹似的目光。这道目光就像把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害,令你无法动弹,无法躲避。仿佛被催眠术控制住了,你只好乖乖地忍受这种目光的探寻,任何掩饰都抵挡不住。它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。在这种入木三分的审视之下,谁都没法遮遮掩掩。

②这种穿透心灵的审视仅仅持续了一秒钟,接着便刀剑入鞘,代之以柔和的目光与和蔼的笑容。虽然嘴角紧闭,没有变化,但那对眼睛却能满含粲然笑意,犹如神奇的星光。而在优美动人的音乐影响下,它们可以像村妇那样热泪涟涟。精神上感到满足自在时,它们可以闪闪发光,转眼又因忧郁而黯然失色,罩上阴云,顿生凄凉,显得麻木不仁,神秘莫测。它们可以变得冷酷锐利,可以像手术刀、像X射线那样揭开隐藏的秘密,不一会儿意趣盎然地涌出好奇的神色。这是出现在人类面部最富感情的一对眼睛,可以抒发各种各样的感情。高尔基对它们恰如其分的描述,说出了我们的心里话:“托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。”

③亏得有这么一对眼睛,托尔斯泰的脸上于是透出一股才气来。此人所具有的天赋统统集中在他的眼睛里,就像俊美的陀斯妥耶夫斯基的丰富思想都集中在他的眉峰之间一样。托尔斯泰面部的其他部件——胡子、眉毛、头发,都不过是用以包装、保护这对闪光的珠宝的甲壳而已,这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。它们可以照耀在精神世界的最高处,同样也可以成功地把探照灯光射进最阴暗的灵魂深处。这一对烁烁发光的晶体具有足够的热量和纯度,能够忘我地注视上帝;有足够的勇气注视摧毁一切的虚无,这种虚无犹如蛇发女怪那样,看到她的人就会变成石头。在这对眼睛看来,没有办不到的事情,除非让它们陷入无所事事的白日梦中,在优雅而快活的梦境里默默无声地享乐。眼皮刚一睁开,这对眼睛就必然毫不含糊,清醒而又无情地追寻起猎物来。它们容不得幻影,要把每一片虚假的伪装扯掉,把浅薄的信条撕烂。每件事物都逃不过这一对眼睛,都要露出赤裸裸的真相来。当这一对寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中他的心窝。

④具有这种犀利眼光,能够看清真相的人,可以任意支配整个世界及其知识财富。作为一个始终具有善于观察并能看透事物本质的眼光的人,他肯定缺少一样东西,那就是属于自己的那一份幸福。

(节选《列夫 托尔斯泰》)

12.下列对原文的分析理解,不正确的一项是( )

A.“客人惊奇地屏住了呼吸”那是因为托尔斯泰的眼睛太让人吃惊了。

B.“此人所具有的天赋统统集中在他的眼睛里,就像俊美的陀思妥耶夫斯基的丰富思想都集中在他的眉峰之间一样。”运用了比喻修辞手法,形象地写出了托尔斯泰眼睛具有丰富的思想。

C.“它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。”运用了比喻修辞手法,生动形象地写出了托尔斯泰眼睛深刻的、准确的洞察力。

D.选段最后一段,表明他看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,也看清了造成人间种种罪恶的原因,并尽己毕生努力去改变它,但总是事与愿违,这就是他最大的痛苦。

13.前三段文字都在刻画托尔斯泰的眼睛,但各有侧重,其重点分别是什么?

14.第②段末引用高尔基“托尔新泰这对眼睛里有一百只眼珠”的描述,有何作用?

15.从选文中看出托尔斯泰是怎样的一个人?

16.结合全文,请说说第③段中画线句“托尔斯泰面部的其他部件——胡子、眉毛、头发,都不过是用以包装、保护这对闪光的珠宝的甲壳而已”这句话的理解。

17. 作者一方面说托尔斯泰“可以任意支配整个世界及其知识财富”,可见他是幸福的;但另一方面又说他得不到“属于自己的那一份幸福”这是否矛盾?结合托尔斯泰的生平资料,谈谈你的认识。

【答案】:12.B

13.①突出其犀利,有穿透力;②侧重其丰富多样性;③彰显其天赋和看透真相的洞察力。(意思对即可)

14.采用夸张的手法,道出了托尔斯泰那种能把万事万物尽收眼底的全方位的观察力,增强生动性和感染力。

15.既森严可畏,又和蔼慈善;既多情伤感,又思想深邃。

16.这句话运用比喻手法,用闪光的珠宝比喻托尔斯泰的眼睛,用甲壳比喻托尔斯泰面部的其他部件,生动形象地写出了托尔斯泰所具有的天赋通通集中在他的眼睛里。同时还采用了欲扬先抑的艺术手法。文章前半部分写托尔斯泰外貌的平庸甚至丑陋,用来反衬他眼睛的精美绝伦和灵魂的高贵。(点出眼睛的重要性即可)

17. 二者并不矛盾。“能够看清真相的人”常是痛苦的,这就是我们常说的智者的痛苦,如果他既是智者又是仁者,那么痛苦将是双倍的。托尔斯泰正是这样的人,他看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,也看清了造成人间种种罪恶的原因,并尽己毕生努力去改变它,但总是事与愿违,这才是最大的痛苦。晚年的托尔斯泰厌弃贵族生活,决然放弃财产,以致和家人产生矛盾,最后毅然离家出走,而客死于途中。

【解析】:12.B.该句不是比喻句。故选B。

13.此题考查的是对文段的感知。作答时细读文段,捕捉关键词。

结合第①段中“这道目光就像把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害,令你无法动弹,无法躲避”“它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃”可以这里重点突出其目光犀利、具有穿透力。

结合第②段中的“穿透心灵的审视”“柔和的目光与和蔼的笑容”“满含粲然笑意”“它们可以像村妇那样热泪涟涟”“它们可以变得冷酷锐利”等句子可以看出他的目光蕴含丰富的感情。

结合第③段中“此人所具有的天赋统统集中在他的眼睛里”“它们可以照耀在精神世界的最高处,同样也可以成功地把探照灯光射进最阴暗的灵魂深处”“这对眼睛就必然毫不含糊,清醒而又无情地追寻起猎物来”等句子表现出这对眼睛彰显其天赋,并且具有看透真相的洞察力。

14.此题考查的是对句子的理解。第②段末引用高尔基的话,运用了夸张的手法,形象地写出了托尔斯泰眼睛中蕴含了丰富而深刻的情感,赞美了托尔斯泰能将世间万物尽收眼底的全方位观察力,并在作品中展现了社会的各个层面。感染力强。据此理解作答。

15.此题考查的是对人物形象的把握。解答此类试题时,首先从文中找出对该人物的描写,然后结合这些描写分析人物形象即可。

从第①段“这道目光就像把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害,令你无法动弹,无法躲避。它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃”,第③段“可以把人世间的物质吸进去”,第③段“可以照耀在精神世界的最高处,同样也可以成功地把探照灯光射进最阴暗的灵魂深处”等句子中可看出他森严可畏的特点,对事物的本质有深刻的剖析;

从第①段“柔和的目光与和蔼的笑容”,第①段“眼睛却能满含粲然笑意”可以看出他和蔼慈善的特点。

从第②段“它们可以像村妇那样热泪涟涟”,第②段“它们可以闪闪发光,转眼又因忧郁而黯然失色”,第②段“意趣盎然地涌出好奇的神色”等句子可以看出他具有丰富的内心世界,多情善感。

从第②段“托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠”,第③段“这对眼睛就必然毫不含糊,清醒而又无情地追寻起猎物来。它们容不得幻影,要把每一片虚假的伪装扯掉,把浅薄的信条撕烂。每件事物都逃不过这一对眼睛,都要露出赤裸裸的真相来”等句子可以看出他思想深邃,具有敏锐的洞察力。

据此理解作答。

16.本题考查赏析语句。第③段中画线句“面部的其他部件一一胡子、眉毛、头发,都不过是用以包装、保护这对闪光的珠宝的甲壳而已”,用“闪光的珠宝”比喻托尔斯泰的眼睛,用“甲壳”比喻托尔斯泰面部的其他部件,运用了比喻的修辞。结合第③段前一句“此人所具有的天赋统统集中在他的眼睛里”分析,生动形象地写出了托尔斯泰的眼睛犀利,有穿透力,能洞察一切。

17. 这是一道拓展题,是从课文内容拓展开去,让学生较多地了解托尔斯泰的生平和人生追求及精神境界,并对人生作出思考,其答案不求统一。

例如:作者说,“具有这种犀利眼光,能够看清真相的人,可以任意支配整个世界及其知识财富。”这就是说这样的人可以成为整个世界及其知识财富的主宰和主人。这句话与“他肯定缺少一样东西,那就是属于自己的那一份幸福”并不矛盾。因为在托尔斯泰生前的最后几年,他意识到农民的觉醒,因为自己和他们的思想情绪有距离而不免悲观失望;对自己的地主庄园生活方式不符合信念又很感不安。对现实世界不满,在几次改革的尝试失败之后,让托尔斯泰产生自我怀疑。厌弃自己所在的贵族阶层,与妻子产生矛盾。他放弃贵族生活,离家出走,最后在外面病死。救世情怀与现实的矛盾是他不幸的根源。

(二)阅读下面文章,回答问题。

列夫托尔斯泰最后的日子

(奥地利)茨威格

1910年10月28日,可能是早上6点,在树木之间还挂着漆黑的夜,几个人影以奇怪的方式围绕着雅斯纳雅·波良纳的宫殿房子蹑手蹑脚地走。钥匙发出喀嚓声,门被鬼鬼祟祟地打开,在厩草中马车夫相当小心地,但愿没有嘈杂声发出,将马套到车上,在两个房间中有不安的阴影出没,用遮了光的手电筒摸索冬种各样的包裹,打开抽屉的柜子。然后他们悄悄穿过无声地推开的门,耳语着跌跌撞撞地走过花园泥泞的草地。然后一辆车轻轻地,避开房前的路,缓缓向后朝着花园的门驶出去。

那里发生了什么?盗窃犯侵入了宫殿吗?不,没有人闯入盗窃,而是列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰像一个小偷一样,只由他的医生陪同,从他的生活的监狱中冲出来,呼唤向他发出了,一个不可辩驳和具有决定性意义的标志。当妻子夜里暗地里和歇斯底里地乱翻他的文件时,他再一次当场抓住了她,这时决定突然钢铁般坚决和果断地在他心中响起,离开“离开了他的心灵”的她,逃走,到任何地方去,到上帝那里去,到自身中去,进入自己的,分给他的死亡。突然他将大衣套在工作衬衫上,戴上一顶粗笨的帽子,穿上胶鞋,从他的财产中没有带走别的,除为了向人类表达自己精神所需要的东西:日记,铅笔和羽毛笔。在火车站他还潦草地给他妻子写了一封信,通过马车夫把它送回家:“我做了我这个年龄的老人通常做的,我离开了这种世俗的生活,为了在孤独和平静中度过我最后的有生之日。”然后他们上了车,坐在一个三等车厢油腻腻的长椅上,裹在大衣中,只由他的医生陪同,列夫·托尔斯泰,到上帝那里去的逃亡者。

但是列夫·托尔斯泰,他不再这样称呼自己了,托尔斯泰像对待他的钱、房子和荣誉一样,也把他的名字扔在身后;他现在称自己为T·尼古拉耶夫——一个想为自己构想一种新生活和纯洁而正确的死亡的人的虚构的名字。终于摆脱了一切羁绊,现在他可以在陌生的街道上做朝圣者,做学说和正直的话语的仆人。

但他的生活、他的学说的可怕的对手——荣誉,他的折磨人的魔鬼和诱惑者,仍不放弃它的牺牲品。世界不允许,“它的”托尔斯泰属于自己,属于他本身的、省察的意志。这个被追捕的人几乎还没有在火车车厢里坐下,将帽子低低地压在额头上,旅行者中有人已经认出了这位大师,火车上所有的人都已知道了,秘密已经泄露,外面男人和女人们已经挤到车门口看他。他们随身带着的报纸带来一栏长长的、对这逃离监狱的珍贵动物的报道,他已经被出卖和包围了,荣誉再一次,最后一次拦住了托尔斯泰通向完满的去路。呼啸而过的火车旁的电报机线充斥着消息的营营声,所有的站都被警察告知,所有的公职人员都被动员起来,家里他们已经订好特快车,记者们从莫斯科,从彼得堡,从尼什尼叶诺高奥特,从四面八方追踪他这只逃跑了的野兽。列夫·托尔斯泰不应该也不可以单独同自己一起,人们不容许他属于自己和实现他的神圣化。

他已经被包围了,他已经被围住了,没有他能投身进去的灌木丛。当火车到达边境的时候,一个公务员将殷勤地脱下帽子欢迎他并拒绝他过境;无论他想在哪里脱身,荣誉都将置身于他的对面,它无所不在,来自四面八方,闹得沸反盈天:不,他无法逃脱,利爪紧紧地抓住他。但这时女儿突然注意到,一阵冰冷的恐怖寒颤抖动着父亲苍老的身体。他精疲力尽地靠在坚硬的木长椅上。汗从这个颤抖的人全身的毛孔中渗出来并从额头上滴下来。发烧从他的血液中出现,为了救他,疾病袭击了他,死神已经举起了他的大衣——黑暗的大衣,在追踪者面前盖住了他。

外面人们好奇而放肆地推挤着。他再也感觉不到他们。在窗前,由于悔恨感到耻辱,透过模糊的泪眼,索菲娅·安德烈耶夫娜,他的妻子,向里张望,她48年来同他紧紧相连,只是为了从远处再次看到他的面庞:他再也认不出她来了。生活的事物对这个所有人中目光最尖锐的人变得越来越陌生,血液滚过断裂的血管时越来越黯淡和凝固。在11月4日夜里他还又一次振作起来并呻吟道:“农民——农民究竟怎样死去?”非凡的生命还在抗拒非凡的死亡。11月7日死亡才袭击了这个不死的人。苍白的头颅向下垂进枕头中去,比所有人都更明白地看过这个世界的眼睛熄灭了。这个不耐烦的探求者现在才终于明白了一切生命的真理和意义。

高尔基曾将列夫·托尔斯泰称为一个人类的人——这是一句精辟的话。因为他是同我们所有人一样的人,由同样龟裂的黏土塑成,带有同样世俗的不足,但是他更深刻地了解这些不足,更痛苦地忍受它们。列夫·托尔斯泰从不是一个与众不同的、一个比他同时代的其他人更高的人,只是比大多数更具人性,更有德行,更敏锐地思考,更清醒和更热情——仿佛是世界艺术家(指上帝,译者注)的工作室中那个看不见的原始形式的第一个因而是最清晰的模型。

(选自《自画像》西苑出版社1998年版 茨威格著 袁克秀译 有删节)

18.请说说文中两个加点词语或短语在语境中的具体含义。

(1)从他的生活的监狱中冲出来

(2)高尔基曾将列夫·托尔斯泰称为一个人类的人

19.请从修辞手法的角度赏析下列句子。

他已经被包围了,他已经被围住了,没有他能投身进去的灌木丛。

20.请从人物描写的角度赏析下列句子。

突然他将大衣套在工作衬衫上,戴上一顶粗笨的帽子,穿上胶鞋,从他的财产中没有带走别的,除为了向人类表达自己精神所需要的东西:日记,铅笔和羽毛笔。

21.请选出下列对本文的内容或者写法理解有误的一项( )

A.文中的“小偷”一词并无贬义,它说明了托尔斯泰离家时的小心谨慎的状态。

B.文中的“野兽”是写托尔斯泰以野蛮的方式抗争世俗的思想,追求自己的独特人生。

C.本文不写托尔斯泰的文学创作,而选取他死亡前的离家出走这一事件,是因为出走这一事件比写他的文学创作更能直接体现他的个性和理想,而且也和文题真实相关,符合人物传记的创作要求。

D.本文第1、2段由托尔斯泰的出走写起,接着第3-6段叙述了他在行程中被人们发现并被追踪和包围的情形,这6个段落有力烘托了第7段托尔斯泰对真实朴素和自然的追求以及更具人性和德行的特点。

【答案】18.(1)托尔斯泰把世俗生活,财产、荣誉看成枷锁,这些东西像监狱一样困住他,让他没有办法追求精神上的自由和平静。(2)高尔基认为他是人类的榜样、典范,和平常人一样,带有同样世俗的不足,但是他更深刻地了解这些不足,更痛苦地忍受它们。他比大多数人更具有人性和德行,更敏锐地思考,更清醒和更热情。

19.夸张,运用了夸张的修辞手法,写出了托尔斯泰被人群,被世俗和荣誉再一次包围,突出世俗和荣誉对他的包围之快,对他的影响之大,以至于他没有办法找到自己自由平静的精神世界了,体现出托尔斯泰的悲哀。

20.这里运用了动作描写,通过“套”“戴”“穿”等动词,生动形象地写出托尔斯泰决绝又急切地逃离世俗生活,抛开世俗枷锁,坚定地去追求自己自由平静的精神世界,体现出作者对于他的高度赞扬和敬佩。

21.B

【解析】

18.这道题考查的是关键词含义题,结合具体的语境进行答题即可。

(1)“监狱”意思是监禁犯人、执行刑罚的处所,这句话写列夫托尔斯泰像小偷一样从家里逃出去,从禁锢着他的生活中逃离出去,结合全文内容能看出来“监狱”指的是禁锢他的世俗、荣誉、财富等负累。

(2)高尔基称他为“人类的人”,这个词点出了托尔斯泰比大多数人更能清醒地认识世界,承受挫折,他是人类的榜样,表现托尔斯泰既平凡又崇高,既普通又伟大。

19.本题考查重点句子的赏析能力。一般来说,要求学生赏析的句子往往具有某一特色,或是修辞,或是表达方式,或是遣词造句,这就要求学生结合具体语境灵活作答。通常解题思路是:先写出句子的特点,然后结合具体语境进行分析,最后写出表达效果。从“没有他能投身进去的灌木丛”可知,这个句子运用了夸张的手法,突出了外界对托尔斯泰的困扰之大,他无法摆脱世俗的枷锁,不能按自己的意愿生活,表现了作者的心痛与愤怒。

点睛:鉴赏文章中富有表现力的语句,一般遵循“方法+效果+情感”这六个字的原则,但是,无论运用什么写作方法,在分析效果时,都必须与人物的形象与情感联系起来,同时还要有全局意识,即联系全文来鉴赏要分析的句子。

20.此题考查学生对人物描写作用的分析。人物描写的作用是揭示人物身份、境遇、所处的社会环境。以形传神,表现人物内心世界和性格特点。这里连续的几个人物动作描写,形象地写出了托尔斯泰离家出走时的仓皇与坚决,表现了他对自由的强烈渴望,他不想在公众的注视下生活,表现了作者的敬佩之情。

21.此题考查学生对文章内容以及写作方法的理解,需要在整体感知全文的基础上作答。B项有误,文中的“野兽”是指托尔斯泰放弃正统思想,他的出走在观念上对其他人构成了威胁,同时也体现出他出走时的坚决态度,并不是以野蛮的方式。

四、写作

22.本文运用比喻兼夸张的修辞手法,描写了托尔斯泰的面部轮廓和结构,极言他粗糙而丑陋的形象。但他的眼睛无比精美,犀利、敏锐,透出深邃的精神世界。这些都是通过对人物的外貌描写刻画出来的,请你也写一个人物的外貌,抓住特征,刻画其性格特点。200字左右。

【答案】示例:我有个聪明而淘气的小侄子。他今年九岁,个子不高,脸蛋儿又瘦又黑,大脑门儿尖下巴,这都是不爱吃饭造成的。他特别喜欢户外活动,每天放学后他都要玩到天黑才回家,节假日经常在外面玩大半天,即使是烈日炎炎的暑假,他也天天都要出去玩。他的眉心上有一道三厘米长的伤疤,那是他的顽皮留下的教训。他呀,眼睛虽小,却透亮灵气,眼珠一转就想出个鬼点子来。他那张小嘴能说会道,每次都千方百计地说服父母让他出去玩。

【解析】人物外貌不但指人的容貌、身材、衣着打扮,还指人的神情、姿态、声音等。把人物的这些特点具体地写下来,就是人物外貌描写。学会观察和描写人物外貌是写 记叙文 的一项不可忽视的基本功。因为,作文不论是记事还是写人,总离不开人物描写。人物在文章里一出现,就像演员出现在舞台上一样,首先映入观众眼帘的是外貌。 要写好人物外貌,关键在于平时仔细观察。抓住人物的外貌特征,注意人物的身分,了解、熟悉他们的个性。还要留心他们的变化。具体来说:第一,描写人物外貌要抓住人物外貌的特点,这样,就不会出现“千人一面”的毛病。第二,描写外貌要注意人物的身分,不能张冠李戴。第三,描写外貌要注意人物内心感情的变化。人总是生活在一定的环境中,在不同时期,不同情况下,年龄、经济地位、职业、心境、感情都在起一定的变化,这种变化必然会反映到人物的外表来。因此,写人物外貌,不能一成不变,要通过人物外貌的描写反映出人物的心内世界。第四,描写外貌,还要注意人物的性格特点。人,各有各的性格,就是一对双胞胎,尽管长相一样,但性格和气质是不尽相同的。描写外貌的时候,就要注意“以形传神”地把人物的性格特点反映出来。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读