第三单元名著导读《红星照耀中国》课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 第三单元名著导读《红星照耀中国》课件(共24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-23 22:51:55 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

埃德加·斯诺(1905—1972),美国记者。1933年4月到1935年6月,斯诺兼任北平燕京大学新闻系讲师。抗日战争爆发后,又任《每日先驱报》和美国《星期六晚邮报》驻华战地记者。

《红星照耀中国》

作者介绍

【原作名】 Red Star Over China

【译者】 董乐山

【出版社】 人民文学出版社 【出版年】 2016-6

“最了解中国和毛泽东的美国人”

——生动而朴实地报道了中国共产党、中国红军和中国工农的英雄的革命业绩

1931年9月,斯诺以《纽约先驱论坛报》记者的身份在上海结识了宋庆龄,他们在一家巧克力店里从午间畅谈到晚餐时分,不久后斯诺第一次受邀前往位于法租界的莫利爱路两层楼寓所(今上海孙中山故居纪念馆)拜访。据《宋庆龄年谱》记载,斯诺渴望到中国共产党的陕北根据地考察,并于1936年春专程到上海拜访宋庆龄请求帮助,“以便到红军地区以后起码作为一个中立者的待遇”。也是在这年春天,经宋庆龄的努力沟通,斯诺和外籍医生马海德都得到了确认口信。《宋庆龄年谱》上说,当时宋庆龄曾对马海德说:“中共中央想邀请一位公道的记者和一名医生,到陕北实地考察边区的情况,了解中共的抗日主张,我看你和斯诺一块儿去吧!”

背景资料

1936年春夏之交,宋庆龄促成斯诺与马海德前往陕北,安排接头和护送的就是“红星”中提到的“王牧师”(真名董健吾)。于是,后来读者们能够在《红星照耀中国》的开篇中读到,(宋庆龄)用隐形墨水准备了给毛泽东的介绍信以及得到北平朋友的帮助等。

在延安,斯诺同毛泽东、周恩来等进行了多次长时间的谈话,搜集了二万五千里长征第一手资料。此外,他还实地考察,深入红军战士和老百姓当中,口问手写,对苏区军民生活、地方政治改革、民情风俗习惯等作了广泛深入的调查。四个月的采访,他密密麻麻写满了14个笔记本。当年10月底,斯诺带着他的采访资料、胶卷和照片,从陕北回到北平,经过几个月的埋头写作,英文名《红星照耀中国》、中文译名为《西行漫记》的报告文学终于诞生。

背景资料

1937年10月,《西行漫记》(直译应为《红星照耀中国》)由戈兰茨公司第一次出版,在世界引起巨大轰动。1938年12月18日上海复社翻译出版中译本时,由于当时抗日战争已经开始,考虑到联合统一战线等情况,书名改为《西行漫记》。尽管这样,在国民党统治下的中国,该书还是成了一部禁书。《红星照耀中国》是一部文笔优美的纪实性很强的报道性作品。作者真实记录了自1936年6月至10月在我国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻,该书绝大部分素材来自作者采访的第一手资料,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。

题目解读

西方人眼中的“东方”

为什么斯诺要千里迢迢从美国跑到远在中国西北的苏区采访,写作《红星照耀中国》?

Marco Polo,1254-1324

Dr. Fu Manchu

早在马可·波罗来中国以前,地理位置上的世界东方,尤其是以中国为代表的东亚国家,因其盛产茶叶、香料、瓷器、珠宝等物,一直是西方人憧憬向往的“遍地黄金之地”。对东方的想象开启了整个航海时代。但是,到了19世纪晚期,东方形象在西方,一反此前的光辉荣耀,成为邪恶、贪婪的代表。“黄祸论”思潮蔓延整个西方世界。在西方人的眼中,东方人是丑陋、污秽、危险的。

西方人眼中的中国“共产党”

在十年内战期间,由于受到国民党的严密包围和封锁,中共与国际社会的直接接触被完全切断了。国民党利用它控制的宣传工具,将中国共产党人说成是基本上被消灭的、剩下的只是由“文匪”领导的一群“流寇”。

国际社会无从知晓中国共产党人的真实情况,只是从国民党控制的报刊上,间或看到一些诸如“所谓共产党匪帮”、“土匪与共产党骚动”一类的报道。于是,中国共产党人被想象成“留着长胡子”、“喝汤的时候发出咕嘟咕嘟的响声”、“皮包里夹带土制炸弹”等等的江洋大盗。

【当时几套传播广泛的诋毁话语】

1.共产党共产共妻、

杀人放火、游而不击

2.红区是一片焦土、民不聊生、寸草不生

3.杀人放火,奸淫抢掠,不要历史,不要文化,不要祖国,不孝父母,不敬师长,不讲道理,共产共妻,人海战术,总之是一群青面獠牙,十恶不赦的人。

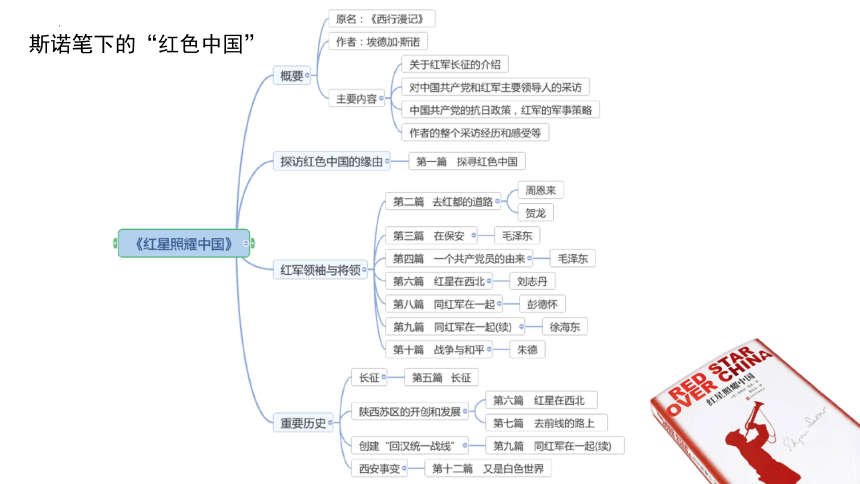

斯诺笔下的“红色中国”

P.2-6

哪怕是最简单的事情,也是有争议的。有些人否认红军的存在,认为根本没有这么一回事。只不过有几千名饥饿的土匪罢了。有些人甚至否认苏维埃的存在。这是共产党宣传的捏造。然而,亲共的人却称颂红军和苏维埃是中国要摆脱一切弊害祸患的唯一救星。在这样的宣传和反宣传中,要想了解真相的冷静的观察家就得不到可信的证据。

……

相当一个时期以来,竟没有一个非共产党观察家能够有把握地、准确地,或是用亲身调查过的事实解答这些问题,这似乎是荒唐可笑的。因此,这里有一个日益使人感到兴趣和日益变得重要的值得采访的消息,正如记者们在无关紧要的枝节问题上发出电讯之余相互承认的一样,这是中国的唯一值得采访的消息。然而,我们大家对它却一无所知,实在令人可悲。

斯诺笔下的“红色中国”

斯诺笔下的“红色中国”

周恩来

贺 龙

毛泽东

刘志丹

彭德怀

徐海东

朱 德

“大鼻子红都追星记”

斯诺笔下的“红色中国”

环境篇

在那条新修的汽车路上,沿途的罂粟摇摆着肿胀的脑袋,等待收割。新修的路面经过水冲车轧,到处是深沟浅辙,因而我们那部载重六吨的道奇卡车,有时也甚至无法通行。……那天晚上,我在洛川一间肮脏的茅屋里的土炕 上过了一夜,隔壁屋里关着猪和毛驴,我自己屋里则有老鼠,闹腾得大家都睡不了多少觉。第二天早上刚出城数英里,那片黄土地面便逐层升高,险峻起来,地势古怪地变了样。

斯诺笔下的红军驻扎地条件恶劣,交通状况十分不便。在实地经历了一遭后,斯诺对长征由衷感到不可置信,他认为这是人类历史上最伟大的行军。

斯诺笔下的“红色中国”

人物篇

毛泽东 他是一个博学多才的知识分子,他熟读世界历史、政治,是个认真研究哲学的人。他是军事家和政治战略家。他热爱工作,生活简朴,廉洁奉公,能吃苦耐劳。他有中国农民质朴纯真的性格,幽默憨厚,做事当机立断,感情真挚。他饮食“爱辣”。

相关情节 第三篇《在保安》讲述了共产党领导人毛泽东给作者的初步印象:健康、质朴纯真,有幽默感、精明、精力过人,是一个颇具天赋的军事和政治战略家。

斯诺笔下的“红色中国”

人物篇

朱 德 他是“东方和西方的军事权威机构公认的现代最有才华的军事战略家之一”,是一位极富魅力的领袖人物,在党内有极高的威望。他个性谦逊温和,与战士同甘共苦,做事负责,计划周密,处事细心,亲自领导部队,始终坚持要从一切角度对敌人的阵地有清楚的了解的原则。

相关情节 第九篇《战争与和平》讲述了共产党领导人朱德的事迹,在斯诺眼中,朱德是一个具有高超军事指挥能力的将领,具有敢于牺牲、忠贞不贰的非凡领导魅力。

斯诺笔下的“红色中国”

人物篇

周恩来 他头脑冷静,善于分析推理,讲究实际经验,是一个“行动同知识和信仰完全一致的纯粹的知识分子”,是中国共产党内部气质截然不同的人,像一个未解之谜。他是个“狂热”分子,背弃古代中国的基本哲学——中庸和面子哲学,具有无可比拟的吃苦耐劳的精神。

相关情节 第二篇《去红都的路上》讲述了共产党领导人周恩来的相关故事。周恩来儒雅、温和的书生风度给斯诺留下了深刻的印象。

斯诺笔下的“红色中国”

人物篇

彭德怀 他具有乐观、豁达、勇敢的精神品质,个性率真,大公无私。他身体健康,动作敏捷,“他的谈话举止里有一种开门见山、直截了当、不转弯抹角的作风”。

贺 龙 他是个大个子,年过半百,仍很健康,不知疲倦。他以行军神出鬼没著称。

斯诺笔下的“红色中国”

人物篇

中国农民占红军的大部分,他们坚忍卓绝,任劳任怨,是无法打败的。这在长征中已经表现了出来,这也在红军日常生活的严格要求上表现出来。可能也有外国的军队能够吃得消这种同样的风吹雨打、食物粗粝、住所简陋、长期艰苦的生活,但我没有见过。我对美、英、法、日、意、德的军队都比较熟悉,但是我相信只有最优秀的军队才能吃得消红军战士这样紧张艰苦的日常条件。

斯诺笔下的“红色中国”

精神篇

长征精神的内涵

把全国人民和中华民族的根本利益看得高于一切,坚定革命的理想和信念,坚信正义事业必然胜利的精神;为了救国救民,不怕任何艰难险阻,不惜付出一切牺牲的精神;坚持独立自主、实事求是,一切从实际出发的精神;顾全大局、严守纪律、紧密团结的精神;紧紧依靠人民群众,同人民群众生死相依、患难与共、艰苦奋斗的精神。

斯诺笔下的“红色中国”

考点篇

中考考点归类

一、人物形象类

《红星照耀中国》中考类考题中,最常出现的题型。先出具一段名著中相关人物的选段,包括外貌描写、总体评价、相关经历等内容,要求考生能够根据所给材料,准备判断出该段文字所描写的是哪一个人物。因而对考生准确识记相关情节的要求较高。

斯诺笔下的“红色中国”

考点篇

二、情节概述类

这类题型与人物辨析类题型常常结合在一起,考察考生对故事情节的识记。解答此类题型时,同学们一定要熟悉名著中的故事情节发展过程,特别是关系到人物命运和生死转折的情节,要有清晰的把握。

三、主旨价值观类

这类考题相对比较简单,要求考生能够结合相关人物

及其人生经历,分析长征精神与革命精神对现今生活

的指导意义。

斯诺笔下的“红色中国”

真题篇

(2021·海南中考节选)阅读《红星照耀中国》摘抄文段,完成各题。

“红星”甲:他是个面容瘦削、看上去很像林肯的人物,个子高出一般的中国人,背有些驼,一头浓密的黑发留得很长,双眼炯炯有神,鼻梁很高,颧骨凸出。我在一刹那间所得的印象,是一个非常精明的知识分子的面孔。

“红星”乙:他个子清瘦,中等身材,骨骼小而结实,尽管胡子又长又黑,外表上仍不脱孩子气,又大又深的眼睛富于热情。他确乎有一种吸引力,似乎是羞怯、个人魅力和领袖的自信的奇怪混合的产物。他讲英语有点迟缓,但相当准确。

1.根据以上文段信息,写出这两位“红星”人物的姓名。

“红星”甲: “红星”乙: 。

2.从以上“红星”人物中选一位,结合原著中该人物事迹品评人物形象。

【参考答案】

1.毛泽东 周恩来

2.甲:毛泽东,他的财物只有一卷铺盖,几件随身衣物,伙食同每个人一样,在退学后到湖南省图书馆坚持自学,研读群书,由此可以看出他生活俭朴、勤奋好学等品质。

乙:周恩来,第一次与作者见面时用英语打招呼,为他规划采访行程,揽着“红小鬼”的胳膊在乡间散步,体现出周恩来平易近人、热心周到的品格。

斯诺笔下的“红色中国”

真题篇

练习题

1.把《红星照耀中国》换回曾用名《西行漫记》好不好?请你说说现用标题的妙处。

2.《红星照耀中国》的作者埃德加·斯诺这样评价周恩来:“个人的魅力和领袖的自信的奇怪混合的产物。”语文老师要求大家就对这句话的理解进行交流,请你结合名著具体内容将自己的理解与大家分享。

3.同学们绘制了“中国工农红军长征路线图”,请你写出

A、B、C 三处战役的名称。

斯诺笔下的“红色中国”

真题篇

【练习题参考答案】

1.示例:不好。现用标题更形象生动,更易突出主题。“红星照耀中国”比喻中国共产党及其领导的红色革命犹如一颗闪亮的红星,不仅照耀了中国西北,而且必将照耀全中国。

2.周恩来“个人的魅力”体现在:①面貌英俊,不脱孩子气。②生活简朴,爱整洁,吃苦耐劳。如住处陈设简单,打扫得很干净。③单纯热情,平易近人,温和文雅。如他热情接待斯诺,替他起草有趣旅程;陪斯诺田园散步;爱护“红小鬼”。④有才学,言行深思熟虑。如讲英语相当准确;在南开大学读书期间成绩优异。⑤有着坚定的革命决心和战斗意志。如他是一个书生出身的“造反者”;背弃了中国古代的基本哲学——中庸和面子哲学。

周恩来“领袖的自信”体现在:①任何一个新闻工作者都可以到苏区访问,见到什么都可以报道。②无线电通讯部门的密码从来没有被国民党破译过。③在周恩来的司令部门前只有一个哨兵。④他用革命决心和坚定的马克思主义理论知识来改变当时社会的面貌。

3.A.血战湘江;B.强渡大渡河(或飞夺泸定桥);C.激战腊子口

斯诺笔下的“红色中国”

真题篇

阅读《红星照耀中国》中“别了,红色中国”的片段,回答后面问题。

然后我转身蹚过溪流,向他们挥手告别,很快骑上马跟着我的小旅队走了。我当时心里想,也许我是看到他们活着的最后一个外国人了。我心里感到很难过。我觉得我不是在回家,而是在离家。

片段中的“我”就是《红星照耀中国》这本书的作者: 国的 (填写人名)。

请结合整本书阅读,简要分析作为外国记者的作者“我觉得我不是在回家,而是在离家”的原因: 。

美

斯诺

他被生活在中国“红区”的人们不可征服的精神感染,对他们有了真挚热烈的感情,对处于革命与战争中的中国有了正确而深刻的认识,内心已经融入“红区”,有了一种归属感。

斯诺笔下的“红色中国”

文体篇

纪实作品,是记录人与事真实情况的作品,其基本特点是用事实说话。这类作品,或是历史记录,或是叙写现实,其内容必须是真实的,不能凭空虚构。

阅读纪实作品,最基本的要求是清楚地把握作品所写的事实。

首先,利用序言、目录等,迅速获得对作品的整体印象。

其次,边读边注意梳理作品中事实的前因后果、发展线索。

再次,把握作品中的“事实”之后,还要读明白作者想用事实说什么“话”。

最后,阅读纪实作品,最终是要从中获得启迪,用来指导

自己的学习与生活。

埃德加·斯诺(1905—1972),美国记者。1933年4月到1935年6月,斯诺兼任北平燕京大学新闻系讲师。抗日战争爆发后,又任《每日先驱报》和美国《星期六晚邮报》驻华战地记者。

《红星照耀中国》

作者介绍

【原作名】 Red Star Over China

【译者】 董乐山

【出版社】 人民文学出版社 【出版年】 2016-6

“最了解中国和毛泽东的美国人”

——生动而朴实地报道了中国共产党、中国红军和中国工农的英雄的革命业绩

1931年9月,斯诺以《纽约先驱论坛报》记者的身份在上海结识了宋庆龄,他们在一家巧克力店里从午间畅谈到晚餐时分,不久后斯诺第一次受邀前往位于法租界的莫利爱路两层楼寓所(今上海孙中山故居纪念馆)拜访。据《宋庆龄年谱》记载,斯诺渴望到中国共产党的陕北根据地考察,并于1936年春专程到上海拜访宋庆龄请求帮助,“以便到红军地区以后起码作为一个中立者的待遇”。也是在这年春天,经宋庆龄的努力沟通,斯诺和外籍医生马海德都得到了确认口信。《宋庆龄年谱》上说,当时宋庆龄曾对马海德说:“中共中央想邀请一位公道的记者和一名医生,到陕北实地考察边区的情况,了解中共的抗日主张,我看你和斯诺一块儿去吧!”

背景资料

1936年春夏之交,宋庆龄促成斯诺与马海德前往陕北,安排接头和护送的就是“红星”中提到的“王牧师”(真名董健吾)。于是,后来读者们能够在《红星照耀中国》的开篇中读到,(宋庆龄)用隐形墨水准备了给毛泽东的介绍信以及得到北平朋友的帮助等。

在延安,斯诺同毛泽东、周恩来等进行了多次长时间的谈话,搜集了二万五千里长征第一手资料。此外,他还实地考察,深入红军战士和老百姓当中,口问手写,对苏区军民生活、地方政治改革、民情风俗习惯等作了广泛深入的调查。四个月的采访,他密密麻麻写满了14个笔记本。当年10月底,斯诺带着他的采访资料、胶卷和照片,从陕北回到北平,经过几个月的埋头写作,英文名《红星照耀中国》、中文译名为《西行漫记》的报告文学终于诞生。

背景资料

1937年10月,《西行漫记》(直译应为《红星照耀中国》)由戈兰茨公司第一次出版,在世界引起巨大轰动。1938年12月18日上海复社翻译出版中译本时,由于当时抗日战争已经开始,考虑到联合统一战线等情况,书名改为《西行漫记》。尽管这样,在国民党统治下的中国,该书还是成了一部禁书。《红星照耀中国》是一部文笔优美的纪实性很强的报道性作品。作者真实记录了自1936年6月至10月在我国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻,该书绝大部分素材来自作者采访的第一手资料,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。

题目解读

西方人眼中的“东方”

为什么斯诺要千里迢迢从美国跑到远在中国西北的苏区采访,写作《红星照耀中国》?

Marco Polo,1254-1324

Dr. Fu Manchu

早在马可·波罗来中国以前,地理位置上的世界东方,尤其是以中国为代表的东亚国家,因其盛产茶叶、香料、瓷器、珠宝等物,一直是西方人憧憬向往的“遍地黄金之地”。对东方的想象开启了整个航海时代。但是,到了19世纪晚期,东方形象在西方,一反此前的光辉荣耀,成为邪恶、贪婪的代表。“黄祸论”思潮蔓延整个西方世界。在西方人的眼中,东方人是丑陋、污秽、危险的。

西方人眼中的中国“共产党”

在十年内战期间,由于受到国民党的严密包围和封锁,中共与国际社会的直接接触被完全切断了。国民党利用它控制的宣传工具,将中国共产党人说成是基本上被消灭的、剩下的只是由“文匪”领导的一群“流寇”。

国际社会无从知晓中国共产党人的真实情况,只是从国民党控制的报刊上,间或看到一些诸如“所谓共产党匪帮”、“土匪与共产党骚动”一类的报道。于是,中国共产党人被想象成“留着长胡子”、“喝汤的时候发出咕嘟咕嘟的响声”、“皮包里夹带土制炸弹”等等的江洋大盗。

【当时几套传播广泛的诋毁话语】

1.共产党共产共妻、

杀人放火、游而不击

2.红区是一片焦土、民不聊生、寸草不生

3.杀人放火,奸淫抢掠,不要历史,不要文化,不要祖国,不孝父母,不敬师长,不讲道理,共产共妻,人海战术,总之是一群青面獠牙,十恶不赦的人。

斯诺笔下的“红色中国”

P.2-6

哪怕是最简单的事情,也是有争议的。有些人否认红军的存在,认为根本没有这么一回事。只不过有几千名饥饿的土匪罢了。有些人甚至否认苏维埃的存在。这是共产党宣传的捏造。然而,亲共的人却称颂红军和苏维埃是中国要摆脱一切弊害祸患的唯一救星。在这样的宣传和反宣传中,要想了解真相的冷静的观察家就得不到可信的证据。

……

相当一个时期以来,竟没有一个非共产党观察家能够有把握地、准确地,或是用亲身调查过的事实解答这些问题,这似乎是荒唐可笑的。因此,这里有一个日益使人感到兴趣和日益变得重要的值得采访的消息,正如记者们在无关紧要的枝节问题上发出电讯之余相互承认的一样,这是中国的唯一值得采访的消息。然而,我们大家对它却一无所知,实在令人可悲。

斯诺笔下的“红色中国”

斯诺笔下的“红色中国”

周恩来

贺 龙

毛泽东

刘志丹

彭德怀

徐海东

朱 德

“大鼻子红都追星记”

斯诺笔下的“红色中国”

环境篇

在那条新修的汽车路上,沿途的罂粟摇摆着肿胀的脑袋,等待收割。新修的路面经过水冲车轧,到处是深沟浅辙,因而我们那部载重六吨的道奇卡车,有时也甚至无法通行。……那天晚上,我在洛川一间肮脏的茅屋里的土炕 上过了一夜,隔壁屋里关着猪和毛驴,我自己屋里则有老鼠,闹腾得大家都睡不了多少觉。第二天早上刚出城数英里,那片黄土地面便逐层升高,险峻起来,地势古怪地变了样。

斯诺笔下的红军驻扎地条件恶劣,交通状况十分不便。在实地经历了一遭后,斯诺对长征由衷感到不可置信,他认为这是人类历史上最伟大的行军。

斯诺笔下的“红色中国”

人物篇

毛泽东 他是一个博学多才的知识分子,他熟读世界历史、政治,是个认真研究哲学的人。他是军事家和政治战略家。他热爱工作,生活简朴,廉洁奉公,能吃苦耐劳。他有中国农民质朴纯真的性格,幽默憨厚,做事当机立断,感情真挚。他饮食“爱辣”。

相关情节 第三篇《在保安》讲述了共产党领导人毛泽东给作者的初步印象:健康、质朴纯真,有幽默感、精明、精力过人,是一个颇具天赋的军事和政治战略家。

斯诺笔下的“红色中国”

人物篇

朱 德 他是“东方和西方的军事权威机构公认的现代最有才华的军事战略家之一”,是一位极富魅力的领袖人物,在党内有极高的威望。他个性谦逊温和,与战士同甘共苦,做事负责,计划周密,处事细心,亲自领导部队,始终坚持要从一切角度对敌人的阵地有清楚的了解的原则。

相关情节 第九篇《战争与和平》讲述了共产党领导人朱德的事迹,在斯诺眼中,朱德是一个具有高超军事指挥能力的将领,具有敢于牺牲、忠贞不贰的非凡领导魅力。

斯诺笔下的“红色中国”

人物篇

周恩来 他头脑冷静,善于分析推理,讲究实际经验,是一个“行动同知识和信仰完全一致的纯粹的知识分子”,是中国共产党内部气质截然不同的人,像一个未解之谜。他是个“狂热”分子,背弃古代中国的基本哲学——中庸和面子哲学,具有无可比拟的吃苦耐劳的精神。

相关情节 第二篇《去红都的路上》讲述了共产党领导人周恩来的相关故事。周恩来儒雅、温和的书生风度给斯诺留下了深刻的印象。

斯诺笔下的“红色中国”

人物篇

彭德怀 他具有乐观、豁达、勇敢的精神品质,个性率真,大公无私。他身体健康,动作敏捷,“他的谈话举止里有一种开门见山、直截了当、不转弯抹角的作风”。

贺 龙 他是个大个子,年过半百,仍很健康,不知疲倦。他以行军神出鬼没著称。

斯诺笔下的“红色中国”

人物篇

中国农民占红军的大部分,他们坚忍卓绝,任劳任怨,是无法打败的。这在长征中已经表现了出来,这也在红军日常生活的严格要求上表现出来。可能也有外国的军队能够吃得消这种同样的风吹雨打、食物粗粝、住所简陋、长期艰苦的生活,但我没有见过。我对美、英、法、日、意、德的军队都比较熟悉,但是我相信只有最优秀的军队才能吃得消红军战士这样紧张艰苦的日常条件。

斯诺笔下的“红色中国”

精神篇

长征精神的内涵

把全国人民和中华民族的根本利益看得高于一切,坚定革命的理想和信念,坚信正义事业必然胜利的精神;为了救国救民,不怕任何艰难险阻,不惜付出一切牺牲的精神;坚持独立自主、实事求是,一切从实际出发的精神;顾全大局、严守纪律、紧密团结的精神;紧紧依靠人民群众,同人民群众生死相依、患难与共、艰苦奋斗的精神。

斯诺笔下的“红色中国”

考点篇

中考考点归类

一、人物形象类

《红星照耀中国》中考类考题中,最常出现的题型。先出具一段名著中相关人物的选段,包括外貌描写、总体评价、相关经历等内容,要求考生能够根据所给材料,准备判断出该段文字所描写的是哪一个人物。因而对考生准确识记相关情节的要求较高。

斯诺笔下的“红色中国”

考点篇

二、情节概述类

这类题型与人物辨析类题型常常结合在一起,考察考生对故事情节的识记。解答此类题型时,同学们一定要熟悉名著中的故事情节发展过程,特别是关系到人物命运和生死转折的情节,要有清晰的把握。

三、主旨价值观类

这类考题相对比较简单,要求考生能够结合相关人物

及其人生经历,分析长征精神与革命精神对现今生活

的指导意义。

斯诺笔下的“红色中国”

真题篇

(2021·海南中考节选)阅读《红星照耀中国》摘抄文段,完成各题。

“红星”甲:他是个面容瘦削、看上去很像林肯的人物,个子高出一般的中国人,背有些驼,一头浓密的黑发留得很长,双眼炯炯有神,鼻梁很高,颧骨凸出。我在一刹那间所得的印象,是一个非常精明的知识分子的面孔。

“红星”乙:他个子清瘦,中等身材,骨骼小而结实,尽管胡子又长又黑,外表上仍不脱孩子气,又大又深的眼睛富于热情。他确乎有一种吸引力,似乎是羞怯、个人魅力和领袖的自信的奇怪混合的产物。他讲英语有点迟缓,但相当准确。

1.根据以上文段信息,写出这两位“红星”人物的姓名。

“红星”甲: “红星”乙: 。

2.从以上“红星”人物中选一位,结合原著中该人物事迹品评人物形象。

【参考答案】

1.毛泽东 周恩来

2.甲:毛泽东,他的财物只有一卷铺盖,几件随身衣物,伙食同每个人一样,在退学后到湖南省图书馆坚持自学,研读群书,由此可以看出他生活俭朴、勤奋好学等品质。

乙:周恩来,第一次与作者见面时用英语打招呼,为他规划采访行程,揽着“红小鬼”的胳膊在乡间散步,体现出周恩来平易近人、热心周到的品格。

斯诺笔下的“红色中国”

真题篇

练习题

1.把《红星照耀中国》换回曾用名《西行漫记》好不好?请你说说现用标题的妙处。

2.《红星照耀中国》的作者埃德加·斯诺这样评价周恩来:“个人的魅力和领袖的自信的奇怪混合的产物。”语文老师要求大家就对这句话的理解进行交流,请你结合名著具体内容将自己的理解与大家分享。

3.同学们绘制了“中国工农红军长征路线图”,请你写出

A、B、C 三处战役的名称。

斯诺笔下的“红色中国”

真题篇

【练习题参考答案】

1.示例:不好。现用标题更形象生动,更易突出主题。“红星照耀中国”比喻中国共产党及其领导的红色革命犹如一颗闪亮的红星,不仅照耀了中国西北,而且必将照耀全中国。

2.周恩来“个人的魅力”体现在:①面貌英俊,不脱孩子气。②生活简朴,爱整洁,吃苦耐劳。如住处陈设简单,打扫得很干净。③单纯热情,平易近人,温和文雅。如他热情接待斯诺,替他起草有趣旅程;陪斯诺田园散步;爱护“红小鬼”。④有才学,言行深思熟虑。如讲英语相当准确;在南开大学读书期间成绩优异。⑤有着坚定的革命决心和战斗意志。如他是一个书生出身的“造反者”;背弃了中国古代的基本哲学——中庸和面子哲学。

周恩来“领袖的自信”体现在:①任何一个新闻工作者都可以到苏区访问,见到什么都可以报道。②无线电通讯部门的密码从来没有被国民党破译过。③在周恩来的司令部门前只有一个哨兵。④他用革命决心和坚定的马克思主义理论知识来改变当时社会的面貌。

3.A.血战湘江;B.强渡大渡河(或飞夺泸定桥);C.激战腊子口

斯诺笔下的“红色中国”

真题篇

阅读《红星照耀中国》中“别了,红色中国”的片段,回答后面问题。

然后我转身蹚过溪流,向他们挥手告别,很快骑上马跟着我的小旅队走了。我当时心里想,也许我是看到他们活着的最后一个外国人了。我心里感到很难过。我觉得我不是在回家,而是在离家。

片段中的“我”就是《红星照耀中国》这本书的作者: 国的 (填写人名)。

请结合整本书阅读,简要分析作为外国记者的作者“我觉得我不是在回家,而是在离家”的原因: 。

美

斯诺

他被生活在中国“红区”的人们不可征服的精神感染,对他们有了真挚热烈的感情,对处于革命与战争中的中国有了正确而深刻的认识,内心已经融入“红区”,有了一种归属感。

斯诺笔下的“红色中国”

文体篇

纪实作品,是记录人与事真实情况的作品,其基本特点是用事实说话。这类作品,或是历史记录,或是叙写现实,其内容必须是真实的,不能凭空虚构。

阅读纪实作品,最基本的要求是清楚地把握作品所写的事实。

首先,利用序言、目录等,迅速获得对作品的整体印象。

其次,边读边注意梳理作品中事实的前因后果、发展线索。

再次,把握作品中的“事实”之后,还要读明白作者想用事实说什么“话”。

最后,阅读纪实作品,最终是要从中获得启迪,用来指导

自己的学习与生活。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读