名著导读《红星照耀中国》课件(共49张PPT)

文档属性

| 名称 | 名著导读《红星照耀中国》课件(共49张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-24 21:04:15 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

八年级语文上册

名著阅读

《红星照耀中国》

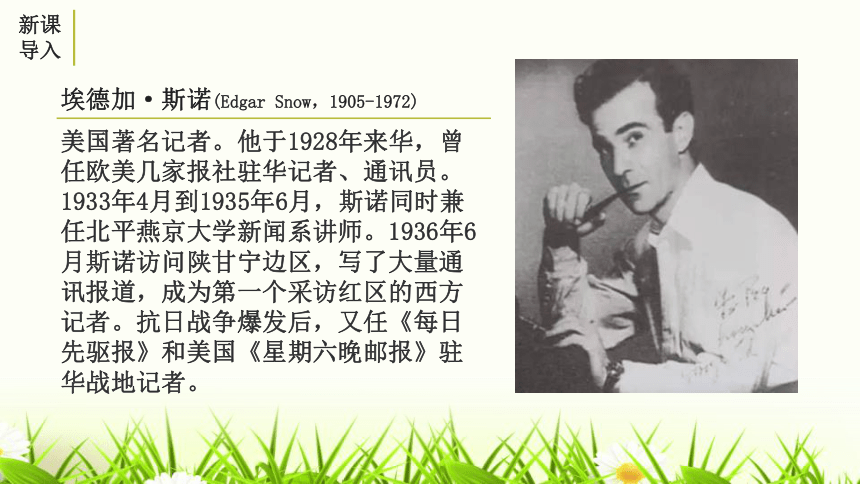

埃德加·斯诺(Edgar Snow,1905-1972)

美国著名记者。他于1928年来华,曾任欧美几家报社驻华记者、通讯员。1933年4月到1935年6月,斯诺同时兼任北平燕京大学新闻系讲师。1936年6月斯诺访问陕甘宁边区,写了大量通讯报道,成为第一个采访红区的西方记者。抗日战争爆发后,又任《每日先驱报》和美国《星期六晚邮报》驻华战地记者。

新课导入

背景介绍

1927年4月12日,以蒋介石为首的国民党右派发动了反革命政变,大肆屠杀迫害共产党员、国民党左派和革命群众。与此同时,与中国共产党、红军有关的消息也被严密封锁。

1931年9月,斯诺以《纽约先驱论坛报》记者的身份在上海结识了宋庆龄,他们在一家巧克力店里从午间畅谈到晚餐时分,不久后斯诺第一次受邀前往位于法租界的莫利爱路两层楼寓所(今上海孙中山故居纪念馆)拜访。据《宋庆龄年谱》记载,斯诺渴望到中国共产党的陕北根据地考察,并于1936年春专程到上海拜访宋庆龄请求帮助,“以便到红军地区以后起

创作背景

码作为一个中立者的待遇”。也是在这年春天,经宋庆龄的努力沟通,斯诺和外籍医生马海德都得到了确认口信。《宋庆龄年谱》上说,当时宋庆龄曾对马海德说:“中共中央想邀请一位公道的记者和一名医生,到陕北实地考察边区的情况,了解中共的抗日主张,我看你和斯诺一块儿去吧!”

1936年春夏之交,宋庆龄促成斯诺与马海德前往陕北,安排接头和护送的就是“红星”中提到的“王牧师”(真名董健吾)。于是,后来读者们能够在《红星照耀中国》的开篇中读到,(宋庆龄)用隐形墨水准备了给毛泽东的介绍信以及得到北平朋友的帮助等。

在延安,斯诺同毛泽东、周恩来等进行了多次长时间的谈话,搜集了二万五千里长征第一手资料。此外,他还实地考察,深入红军战士和老百姓当中,口问手写,对苏区军民生活、地方政治改革、民情风俗习惯等作了广泛深入的调查。四个月的采访,他密密麻麻写满了14个笔记本。当年10月底,斯诺带着他的采访资料、胶卷和照片,从陕北回到北平,经过几个月的埋头写作,英文名《红星照耀中国》、中文译名为《西行漫记》的报告文学终于诞生。

1937年10月,《西行漫记》(直译应为《红星照耀中国》)由戈兰茨公司第一次出版,在世界引起巨大轰动。1938年12月18日上海复社翻译出版中译本时,由于当时抗日战争已经开始,考虑到联合统一战线等情况,书名改为《西行漫记》。尽管这样,在国民党统治下的中国,该书还是成了一部禁书。

题目解说

《红星照耀中国》是一部文笔优美的纪实性很强的报道性作品。作者真实记录了自1936年6月至10月在我国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻,该书绝大部分素材来自作者采访的第一手资料,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。

新课导入

《红星照耀中国》(曾译《西行漫记》)自1937年初版以来,畅销至今,而董乐山译本已经是今天了解中国工农红军的经典读本。本书真实记录了斯诺自1936年6月至10月在中国西北革命根据地进行实地采访的所见所闻,向全世界报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。

背景介绍

背景介绍

《红星照耀中国》曾易名《西行漫记》,使西方人第一次了解到中国共产党人的真实生活。

作品影响

埃德加·斯诺与毛泽东

作者从多个方面展示中国共产党为民族解放而艰苦奋斗和牺牲奉献精神的崇高精神,瓦解了种种歪曲、丑化共产党的谣言。

阅读指导

两个层面

一是作者1936年6月至10月采访“红色中国”的过程;

二是“红色中国”的历史、现状和未来。

主题思想

《红星照耀中国》描绘了中国共产党人和红军战士坚韧不拔、英勇卓绝的伟大斗争,以及他们的领袖人物的伟大而平凡的精神风貌。在本书中,斯诺探求了中国革命发生的背景、发展的原因。他判断由于中国共产党的宣传和具体行动,使穷人和受

压迫者对国家、社会和个人有了新的理念,有了必须行动起来的新的信念。斯诺用毋庸置疑的事实向世界宣告:中国共产党及其领导的革命事业犹如一颗闪亮的红星不仅照耀着中国的西北,而且必将照耀全中国,照耀全世界。

整体感知

作品名称:《红星照耀中国》 作者:埃德加·斯诺

主要内容 作者真实记录了自1936年6月至10月在我国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻。该书绝大部分素材来自作者采访和考察的第一手资料,客观地向全世界报道了中国和中国工农红军及许多红军领袖、红军将领的情况。

作者通过与中国共产党的领导人毛泽东、周恩来、朱德、刘志丹、贺龙、彭德怀等及广大红军战士、农民、工人、知识分子的接触交往,了解了革命根据地政治、军事、经济、文化、生活各方面的真实情况,准确、鲜明、生动地反映了中国共产党和工农红军的斗争业绩。毛泽东和周恩来是作者埃德加·斯诺笔下最具代表性的人物形象。

艺术特色 第一,它通过一个外国人的所见所闻,客观地向全世界报道了共产党和红军的真实情况,使西方人全面地了解到中国共产党人的真实生活。

第二,作者深入红军战士和根据地百姓之中,为全世界解答了“红军,没有任何大工业基地,没有大炮,没有毒气,没有飞机,没有金钱,也没有现代技术,他们是怎样生存下来并扩大了自己的队伍”的疑问。

启示与感受 这本书不仅在政治意义上取得了极大的成功,而且在报告文学创作的艺术手法上也成为同类作品的典范。人物刻画、环境描写及叙事的角度几近出神入化的程度。《红星照耀中国》中译本出版后,在中国同样产生巨大的反响,成千上万的中国青年因为读了《红星照耀中国》,纷纷走上革命道路。

整体感知

名著介绍

《红星照耀中国》(Red Star Over China)是美国著名记者埃德加 斯诺的不朽名著,一部文笔优美的纪实性很强的报道性作品。作者真实记录了自1936年6月至10月在中国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。毛泽东和周恩来是斯诺笔下最具代表性的人物形象。

主要内容

通过这段经历,斯诺对中国的认识达到了一个前所未有的高度。他发现了一个“活的中国”,对普通中国百姓尤其是农民即将在历史创造中发挥的重要作用作出了正确的预言,他发现了隐藏在亿万劳动人民身上的力量,并断言中国的未来就掌握在他们手中。

片段一:

从1924年春至1927年国共关系破裂之前,毛泽东往返在广州和上海之间,同时在共产党中央和国民党中央工作,因为在1923年中共三大通过决议,“参加国民党,和它合作,并组织联合战线以反对北洋军阀。”毛泽东在湖南的农民工作中对于农民在革命中的作用有了新的认识,提出“在共产党的领导下实施

片段赏析

激进的土地政策和积极地组织农民。”“即实行广泛的土地分配。”但毛泽东的建议没有得到陈独秀的支持,可以说是反对的,因为在中共的“五大”上,甚至没有讨论一下毛泽东的建议。陈独秀主导的思路是将“地主”定为拥有五百亩以上的人。毛泽东认为这“是全然不适合和不切实际的,而且忽视了中国土地经济的特质”,“陈独秀是中国党的彻头彻尾的独裁者,他甚至不同中央委员会商量就做出重大的决定。”

赏析:

在国民党中央党部的工作中,毛泽东先后担任过国民党的宣传部部长,第六届农民运动讲习所的所长和第五任农民部部长,还有主编国民党的刊物《政治周刊》。毛泽东在革命实践活动中,总是有着自己的独立判断,并要经过实践考查,所以他敢于挑战权威,坚持自己认为正确的观点。这是毛泽东能够形成独立思想并正确引导中国革命的可贵品质。

片段二:

众所周知,1927年4月开始,国共的合作彻底的决裂。8月1日,南昌起义爆发。8月7日,中共中央召开著名的“八七会议”,开除陈独秀出中央政治局。之后,毛泽东被派往湖南组织“秋收起义”。在组织秋收起义过程中,毛泽东经常要行走在安源矿工和农民自卫队之间,有一次毛泽东被地方的民团所捕获,“他们命令将我押解到民团总部,要在

那里杀死我。不过,我曾向一个同志借了几十块钱,我想用它贿赂护送兵来放掉我。那些士兵都是雇佣来的兵,他们并没有兴趣看我被杀,所以他们同意释放我。但是那个押送我的副官不肯答应,因此我决定还是逃走,但是一直到我距民团总部二百码的地方才有机会。在这个地点,我挣脱了,跑到田野里去。我逃到一块高地,在一个池塘的上面,四周

都是很长的草,我就躲在那里一直到日落。士兵们追赶我并且强迫几个农民一同搜寻。好几次,他们走到很近的地方,有一两次近得我几乎可以碰到他们,可是不知怎样地没有发现我,虽然有七八次我抛却希望,觉得一定再要被捕了。最后,到了日暮的时候,他们不搜寻了。”

赏析:

任何人都会有遇到危险的时候,毛泽东也不例外。这个故事情节和他的心理活动启发我们,没有价值地死去是不可行的,此时应想尽一切办法保全生命,只要有一线希望就必须做出努力。同时,我们也明白,伟人也同平常人一样,有着正常的喜怒哀乐,伟人也是从平常人中锻炼出来的。

精读细研

纪实作品是记录人与事真实情况的作品,其基本特点是用事实说话。这类作品,或是记录历史,或是叙写现实,其内容必须是真实的,不能凭空虚构。阅读纪实作品,最基本的要求是清楚地把握作品所写的“事实”。

第一,利用序言、目录等,迅速获得对作品的整体印象。

第二,边读边注意梳理作品中“事实”的前因后果、发展线索。不妨追问:作品写了什么人?他们在什么时间什么地方做些什么?重点突出了什么内容?

拓展探究

专题一:领袖人物和红军将领的革命之路

示例:朱德

1.外貌形象与言谈举止

“……朱德同志也跟战士们一道去挑粮。他穿着草鞋,戴着斗笠,挑起满满的一担粮食,跟大家一块儿爬山。战士们想,朱德同志工作那么忙,还要翻山越岭去挑粮,累坏了怎么办?大家劝他不要去挑,他不肯。有个同志就把他那根扁担藏起来。不料,朱德同志连夜又赶做了一根扁担,并写上了‘朱德记’三个字……”

拓展探究

2.出身与家庭

朱德于1886年12月1日出生在一个普通的佃户家庭,祖籍广东韶关,客家人。其家在“湖广填四川”时迁移四川仪陇县马鞍场。世代为地主耕种,家境贫苦。

3.童年的经历

由于家境贫困,朱德自幼便开始劳动,四五岁时就帮母亲干活儿,八九岁时不但能挑能背,还会种地,平时除了上私塾,还要挑水、放牛、种地。

拓展探究

4.受教育情况

朱德是佃农家庭的子弟,但念过私塾,1905年还考了科举,之后又去顺庆和成都读书。1911年在云南陆军讲武堂毕业。俄国十月革命后,逐渐接受马克思列宁主义。1922年去德国留学,同年加入中国共产党,1925年转赴苏联学习。

5.参加革命的起因

朱德自幼家境贫困,曾亲眼见到六七百个穿得破破烂烂的农民和妻子儿女被所谓的官兵凶杀毒打,血溅四五十里,哭声动天。幼年的朱德在这样备受剥削、充满苦难的环境中长大,从小就萌发了反抗压迫、追求光明的思想。

拓展探究

6.参加革命后的经历

朱德曾加入同盟会,参加辛亥革命。1915年在云南参加反对袁世凯称帝复辟的起义。1922年加入中国共产党。之后,在党的领导下,积极从事革命活动。1927年参加了八一南昌起义;次年,他率领南昌起义的一部分部队,开赴井冈山,与毛泽东同志所领导的部队会师,成立了中国工农红军第四军,任军长。

拓展探究

1930年起任中国工农红军总司令,中华苏维埃军事委员会主席。1934年10月,参加了二万五千里长征。1937年任八路军总指挥、第十八集团军总司令。第三次国内革命战争时期,任中国人民解放军总司令。中华人民共和国成立后,朱德同志当选为中央人民政府副主席,被任命为中央军委副主席,中国人民解放军总司令。1954年,当选为中华人民共和国副主席,被任命为国防委员会副主席。

拓展探究

专题二:关于长征

1.长征的起因

1933年10月,蒋介石调集50万军队,对中央根据地发动第五次“围剿”。由于中央红军以王明为代表的“左”倾冒险主义的错误领导,红军伤亡重大,未能粉碎国民党军队的第五次“围剿”,主力被迫退出苏区,进行战略转移。

2.长征的路线

中央红军从1934年10月至1935年10月,途经江西、广东、湖南、广西、贵州、云南、四川、西藏、甘肃、陕西等省,行程二万五千里。

拓展探究

3.长征中面临的困难

在去湘西的路上,红军遭受了严重的挫折。一路上,红军受到了敌人的围追堵截,虽然冲破了敌人的封锁线,但损失惨重,而红军所要去的湘西,敌人已经布下了埋伏,等待红军前去。

4.长征中具有重大意义的事件

1935年1月在遵义召开政治局扩大会议,集中全力解决了博古等人在军事上和组织上的错误,取消了博古在军事上的指挥权,肯定了毛泽东的正确主张,确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导。这次会议挽救了党、挽救了红军、挽救了革命,是党的历史上生死攸关的转折点。

拓展探究

5.长征的历史价值

(1)长征的胜利,粉碎了国民党反动派消灭红军的企图,保存了中国共产党和红军的基本力量,使中国革命转危为安。

(2)长征的胜利,巩固和发展了陕甘宁革命根据地,为党和红军的发展创造了条件,推动了抗日民族统一战线的形成,鼓舞了全民族团结抗战的信心和勇气,体现了中华民族自强不息的民族精神,为中国革命提供了强大的精神动力。

拓展探究

专题三:信仰与精神

1.中国共产党人的革命信仰

毛泽东说,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。斯诺用一个记者的笔触同样写道:从某种意义上来说,这次大规模的转移是历史上最盛大的武装巡回宣传。红军经过的省份有二亿多人民。在战斗的间隙,他们每占一个城镇,就召开群众大会,举行戏剧演出,重“征”富人,解放许多“奴隶”(其中有些参加了红军),宣传“自由、平等、民主”,没收“卖国贼”(官僚、地主、税吏)的财产,把他们的财物分配给穷人。……在漫长的艰苦的征途上,有成千上万的人倒下了,可是另外又有成千上万的人——农民、学徒、奴隶、国民党逃兵、工人、一切赤贫如洗的人们,参加进来充实了行列。

拓展探究

2.长征精神的内涵

它包含以下几个方面:①乐于吃苦、不惧艰难的革命乐观主义精神;②勇于战斗、无坚不摧的革命英雄主义精神;③重于求实、独立自主的创新胆略;④善于团结、顾全大局的集体主义精神。

其主题是“一不怕苦,二不怕死”;其最显著的特点就是革命英雄主义精神。长征精神,是中华民族百折不挠、自强不息的民族精神的最高表现,是保证我们革命和建设事业走向胜利的强大精神力量。

拓展探究

3.当代青少年如何传承长征精神

我们要始终以革命先辈为榜样,更好地继承和弘扬长征精神,珍惜来之不易的幸福生活,坚定报国之志,扬起理想的风帆。遇到困难时,我们要勇敢面对,百折不挠,要学会在失败与挫折中磨炼自己坚强的意志。在日常生活中,我们也要继续发扬革命先辈艰苦朴素、勤俭节约的优良传统,做到吃苦在前,享受在后,将长征精神作为我们成长历程中永远的宝贵财富。我们要把长征精神发扬光大,脚踏实地,遵纪守法,团结友爱,甘于奉献,奋发图强,开拓进取。

1.下列有关文学常识的表述,正确的一项是( )

A.《史记》是我国第一部纪传体通史,作者是西汉史学家司马光。

B.美国著名记者埃德加·斯诺在他的纪实报道《红星照耀中国》一书中断言,中国红军的长征实际上是一场战略撤退,称赞长征是一部英雄史诗。

中考真题

C.英国作家罗曼·罗兰的《名人传》,包括《贝多芬传》《米开朗琪罗传》《列夫·托尔斯泰传》。

D.“唐宋八大家”的作品至今为人称颂,如柳宗元的《醉翁亭记》、欧阳修的《小石潭记》、王安石的《伤仲永》等。

答案:B

2.名著阅读。

从下列选项中选择一项,结合具体故事情节分析人物形象或谈谈阅读感悟。

A.孙悟空三打白骨精(《西游记》)

B.尼摩船长血搏章鱼(《海底两万里》)

C.周进哭贡院(《儒林外史》)

D.毛泽东选择当图书佐理员(《红星照耀中国》)

(1)我选______________,______________

(2)我选______________,______________

示例:D

【示例】在师范毕业之后,毛泽东面临选择,当时许多同学都计划要到法国工读,新民学会当时对这些同学给予帮助,但毛泽东选择留在国内,“他认为我对于本国还未能充分了解,而且我以为在中国可以更有益地花去我的时间……”在北平他找到原来在师范学校的教员杨怀中,他正在北大做教授,

杨怀中把毛泽东介绍到了北大图书馆,当时的馆长是李大钊。毛泽东做图书佐理员,月薪8块大洋,而李大钊则是120块大洋。当时的北大是自由思想的桥头堡,新文化运动的摇篮,毛泽东在这里积极地参与哲学研究会和新闻研究会,还听大学的课程,在北大非常活跃地参加各种政治的活动。

3.结合《红星照耀中国》一书的相关内容,说说毛泽东是怎样看到劳工运动的力量的。

【示例】在中国共产党建立之后,在国内和国外的其他地方也建立了许多类似的组织。“到了一九二二年五月,湖南支部已经在矿工、铁路工人、公务人员、印刷工人及造币厂工人中组织了二十个以上的工会,当时我是支部的书记。”(《红星照耀中

国》第65页)当时统治湖南的军阀是赵恒惕,他下令杀害了两名工人的领袖,引起了工人的反抗,毛泽东领导了这次“反赵运动”。在这期间,毛泽东竭力推动工会的运动,争取更高的工资、待遇和工会的被承认,大多数的罢工是成功的,毛泽东看到了劳工运动的空前力量。

八年级语文上册

名著阅读

《红星照耀中国》

埃德加·斯诺(Edgar Snow,1905-1972)

美国著名记者。他于1928年来华,曾任欧美几家报社驻华记者、通讯员。1933年4月到1935年6月,斯诺同时兼任北平燕京大学新闻系讲师。1936年6月斯诺访问陕甘宁边区,写了大量通讯报道,成为第一个采访红区的西方记者。抗日战争爆发后,又任《每日先驱报》和美国《星期六晚邮报》驻华战地记者。

新课导入

背景介绍

1927年4月12日,以蒋介石为首的国民党右派发动了反革命政变,大肆屠杀迫害共产党员、国民党左派和革命群众。与此同时,与中国共产党、红军有关的消息也被严密封锁。

1931年9月,斯诺以《纽约先驱论坛报》记者的身份在上海结识了宋庆龄,他们在一家巧克力店里从午间畅谈到晚餐时分,不久后斯诺第一次受邀前往位于法租界的莫利爱路两层楼寓所(今上海孙中山故居纪念馆)拜访。据《宋庆龄年谱》记载,斯诺渴望到中国共产党的陕北根据地考察,并于1936年春专程到上海拜访宋庆龄请求帮助,“以便到红军地区以后起

创作背景

码作为一个中立者的待遇”。也是在这年春天,经宋庆龄的努力沟通,斯诺和外籍医生马海德都得到了确认口信。《宋庆龄年谱》上说,当时宋庆龄曾对马海德说:“中共中央想邀请一位公道的记者和一名医生,到陕北实地考察边区的情况,了解中共的抗日主张,我看你和斯诺一块儿去吧!”

1936年春夏之交,宋庆龄促成斯诺与马海德前往陕北,安排接头和护送的就是“红星”中提到的“王牧师”(真名董健吾)。于是,后来读者们能够在《红星照耀中国》的开篇中读到,(宋庆龄)用隐形墨水准备了给毛泽东的介绍信以及得到北平朋友的帮助等。

在延安,斯诺同毛泽东、周恩来等进行了多次长时间的谈话,搜集了二万五千里长征第一手资料。此外,他还实地考察,深入红军战士和老百姓当中,口问手写,对苏区军民生活、地方政治改革、民情风俗习惯等作了广泛深入的调查。四个月的采访,他密密麻麻写满了14个笔记本。当年10月底,斯诺带着他的采访资料、胶卷和照片,从陕北回到北平,经过几个月的埋头写作,英文名《红星照耀中国》、中文译名为《西行漫记》的报告文学终于诞生。

1937年10月,《西行漫记》(直译应为《红星照耀中国》)由戈兰茨公司第一次出版,在世界引起巨大轰动。1938年12月18日上海复社翻译出版中译本时,由于当时抗日战争已经开始,考虑到联合统一战线等情况,书名改为《西行漫记》。尽管这样,在国民党统治下的中国,该书还是成了一部禁书。

题目解说

《红星照耀中国》是一部文笔优美的纪实性很强的报道性作品。作者真实记录了自1936年6月至10月在我国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻,该书绝大部分素材来自作者采访的第一手资料,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。

新课导入

《红星照耀中国》(曾译《西行漫记》)自1937年初版以来,畅销至今,而董乐山译本已经是今天了解中国工农红军的经典读本。本书真实记录了斯诺自1936年6月至10月在中国西北革命根据地进行实地采访的所见所闻,向全世界报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。

背景介绍

背景介绍

《红星照耀中国》曾易名《西行漫记》,使西方人第一次了解到中国共产党人的真实生活。

作品影响

埃德加·斯诺与毛泽东

作者从多个方面展示中国共产党为民族解放而艰苦奋斗和牺牲奉献精神的崇高精神,瓦解了种种歪曲、丑化共产党的谣言。

阅读指导

两个层面

一是作者1936年6月至10月采访“红色中国”的过程;

二是“红色中国”的历史、现状和未来。

主题思想

《红星照耀中国》描绘了中国共产党人和红军战士坚韧不拔、英勇卓绝的伟大斗争,以及他们的领袖人物的伟大而平凡的精神风貌。在本书中,斯诺探求了中国革命发生的背景、发展的原因。他判断由于中国共产党的宣传和具体行动,使穷人和受

压迫者对国家、社会和个人有了新的理念,有了必须行动起来的新的信念。斯诺用毋庸置疑的事实向世界宣告:中国共产党及其领导的革命事业犹如一颗闪亮的红星不仅照耀着中国的西北,而且必将照耀全中国,照耀全世界。

整体感知

作品名称:《红星照耀中国》 作者:埃德加·斯诺

主要内容 作者真实记录了自1936年6月至10月在我国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻。该书绝大部分素材来自作者采访和考察的第一手资料,客观地向全世界报道了中国和中国工农红军及许多红军领袖、红军将领的情况。

作者通过与中国共产党的领导人毛泽东、周恩来、朱德、刘志丹、贺龙、彭德怀等及广大红军战士、农民、工人、知识分子的接触交往,了解了革命根据地政治、军事、经济、文化、生活各方面的真实情况,准确、鲜明、生动地反映了中国共产党和工农红军的斗争业绩。毛泽东和周恩来是作者埃德加·斯诺笔下最具代表性的人物形象。

艺术特色 第一,它通过一个外国人的所见所闻,客观地向全世界报道了共产党和红军的真实情况,使西方人全面地了解到中国共产党人的真实生活。

第二,作者深入红军战士和根据地百姓之中,为全世界解答了“红军,没有任何大工业基地,没有大炮,没有毒气,没有飞机,没有金钱,也没有现代技术,他们是怎样生存下来并扩大了自己的队伍”的疑问。

启示与感受 这本书不仅在政治意义上取得了极大的成功,而且在报告文学创作的艺术手法上也成为同类作品的典范。人物刻画、环境描写及叙事的角度几近出神入化的程度。《红星照耀中国》中译本出版后,在中国同样产生巨大的反响,成千上万的中国青年因为读了《红星照耀中国》,纷纷走上革命道路。

整体感知

名著介绍

《红星照耀中国》(Red Star Over China)是美国著名记者埃德加 斯诺的不朽名著,一部文笔优美的纪实性很强的报道性作品。作者真实记录了自1936年6月至10月在中国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。毛泽东和周恩来是斯诺笔下最具代表性的人物形象。

主要内容

通过这段经历,斯诺对中国的认识达到了一个前所未有的高度。他发现了一个“活的中国”,对普通中国百姓尤其是农民即将在历史创造中发挥的重要作用作出了正确的预言,他发现了隐藏在亿万劳动人民身上的力量,并断言中国的未来就掌握在他们手中。

片段一:

从1924年春至1927年国共关系破裂之前,毛泽东往返在广州和上海之间,同时在共产党中央和国民党中央工作,因为在1923年中共三大通过决议,“参加国民党,和它合作,并组织联合战线以反对北洋军阀。”毛泽东在湖南的农民工作中对于农民在革命中的作用有了新的认识,提出“在共产党的领导下实施

片段赏析

激进的土地政策和积极地组织农民。”“即实行广泛的土地分配。”但毛泽东的建议没有得到陈独秀的支持,可以说是反对的,因为在中共的“五大”上,甚至没有讨论一下毛泽东的建议。陈独秀主导的思路是将“地主”定为拥有五百亩以上的人。毛泽东认为这“是全然不适合和不切实际的,而且忽视了中国土地经济的特质”,“陈独秀是中国党的彻头彻尾的独裁者,他甚至不同中央委员会商量就做出重大的决定。”

赏析:

在国民党中央党部的工作中,毛泽东先后担任过国民党的宣传部部长,第六届农民运动讲习所的所长和第五任农民部部长,还有主编国民党的刊物《政治周刊》。毛泽东在革命实践活动中,总是有着自己的独立判断,并要经过实践考查,所以他敢于挑战权威,坚持自己认为正确的观点。这是毛泽东能够形成独立思想并正确引导中国革命的可贵品质。

片段二:

众所周知,1927年4月开始,国共的合作彻底的决裂。8月1日,南昌起义爆发。8月7日,中共中央召开著名的“八七会议”,开除陈独秀出中央政治局。之后,毛泽东被派往湖南组织“秋收起义”。在组织秋收起义过程中,毛泽东经常要行走在安源矿工和农民自卫队之间,有一次毛泽东被地方的民团所捕获,“他们命令将我押解到民团总部,要在

那里杀死我。不过,我曾向一个同志借了几十块钱,我想用它贿赂护送兵来放掉我。那些士兵都是雇佣来的兵,他们并没有兴趣看我被杀,所以他们同意释放我。但是那个押送我的副官不肯答应,因此我决定还是逃走,但是一直到我距民团总部二百码的地方才有机会。在这个地点,我挣脱了,跑到田野里去。我逃到一块高地,在一个池塘的上面,四周

都是很长的草,我就躲在那里一直到日落。士兵们追赶我并且强迫几个农民一同搜寻。好几次,他们走到很近的地方,有一两次近得我几乎可以碰到他们,可是不知怎样地没有发现我,虽然有七八次我抛却希望,觉得一定再要被捕了。最后,到了日暮的时候,他们不搜寻了。”

赏析:

任何人都会有遇到危险的时候,毛泽东也不例外。这个故事情节和他的心理活动启发我们,没有价值地死去是不可行的,此时应想尽一切办法保全生命,只要有一线希望就必须做出努力。同时,我们也明白,伟人也同平常人一样,有着正常的喜怒哀乐,伟人也是从平常人中锻炼出来的。

精读细研

纪实作品是记录人与事真实情况的作品,其基本特点是用事实说话。这类作品,或是记录历史,或是叙写现实,其内容必须是真实的,不能凭空虚构。阅读纪实作品,最基本的要求是清楚地把握作品所写的“事实”。

第一,利用序言、目录等,迅速获得对作品的整体印象。

第二,边读边注意梳理作品中“事实”的前因后果、发展线索。不妨追问:作品写了什么人?他们在什么时间什么地方做些什么?重点突出了什么内容?

拓展探究

专题一:领袖人物和红军将领的革命之路

示例:朱德

1.外貌形象与言谈举止

“……朱德同志也跟战士们一道去挑粮。他穿着草鞋,戴着斗笠,挑起满满的一担粮食,跟大家一块儿爬山。战士们想,朱德同志工作那么忙,还要翻山越岭去挑粮,累坏了怎么办?大家劝他不要去挑,他不肯。有个同志就把他那根扁担藏起来。不料,朱德同志连夜又赶做了一根扁担,并写上了‘朱德记’三个字……”

拓展探究

2.出身与家庭

朱德于1886年12月1日出生在一个普通的佃户家庭,祖籍广东韶关,客家人。其家在“湖广填四川”时迁移四川仪陇县马鞍场。世代为地主耕种,家境贫苦。

3.童年的经历

由于家境贫困,朱德自幼便开始劳动,四五岁时就帮母亲干活儿,八九岁时不但能挑能背,还会种地,平时除了上私塾,还要挑水、放牛、种地。

拓展探究

4.受教育情况

朱德是佃农家庭的子弟,但念过私塾,1905年还考了科举,之后又去顺庆和成都读书。1911年在云南陆军讲武堂毕业。俄国十月革命后,逐渐接受马克思列宁主义。1922年去德国留学,同年加入中国共产党,1925年转赴苏联学习。

5.参加革命的起因

朱德自幼家境贫困,曾亲眼见到六七百个穿得破破烂烂的农民和妻子儿女被所谓的官兵凶杀毒打,血溅四五十里,哭声动天。幼年的朱德在这样备受剥削、充满苦难的环境中长大,从小就萌发了反抗压迫、追求光明的思想。

拓展探究

6.参加革命后的经历

朱德曾加入同盟会,参加辛亥革命。1915年在云南参加反对袁世凯称帝复辟的起义。1922年加入中国共产党。之后,在党的领导下,积极从事革命活动。1927年参加了八一南昌起义;次年,他率领南昌起义的一部分部队,开赴井冈山,与毛泽东同志所领导的部队会师,成立了中国工农红军第四军,任军长。

拓展探究

1930年起任中国工农红军总司令,中华苏维埃军事委员会主席。1934年10月,参加了二万五千里长征。1937年任八路军总指挥、第十八集团军总司令。第三次国内革命战争时期,任中国人民解放军总司令。中华人民共和国成立后,朱德同志当选为中央人民政府副主席,被任命为中央军委副主席,中国人民解放军总司令。1954年,当选为中华人民共和国副主席,被任命为国防委员会副主席。

拓展探究

专题二:关于长征

1.长征的起因

1933年10月,蒋介石调集50万军队,对中央根据地发动第五次“围剿”。由于中央红军以王明为代表的“左”倾冒险主义的错误领导,红军伤亡重大,未能粉碎国民党军队的第五次“围剿”,主力被迫退出苏区,进行战略转移。

2.长征的路线

中央红军从1934年10月至1935年10月,途经江西、广东、湖南、广西、贵州、云南、四川、西藏、甘肃、陕西等省,行程二万五千里。

拓展探究

3.长征中面临的困难

在去湘西的路上,红军遭受了严重的挫折。一路上,红军受到了敌人的围追堵截,虽然冲破了敌人的封锁线,但损失惨重,而红军所要去的湘西,敌人已经布下了埋伏,等待红军前去。

4.长征中具有重大意义的事件

1935年1月在遵义召开政治局扩大会议,集中全力解决了博古等人在军事上和组织上的错误,取消了博古在军事上的指挥权,肯定了毛泽东的正确主张,确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导。这次会议挽救了党、挽救了红军、挽救了革命,是党的历史上生死攸关的转折点。

拓展探究

5.长征的历史价值

(1)长征的胜利,粉碎了国民党反动派消灭红军的企图,保存了中国共产党和红军的基本力量,使中国革命转危为安。

(2)长征的胜利,巩固和发展了陕甘宁革命根据地,为党和红军的发展创造了条件,推动了抗日民族统一战线的形成,鼓舞了全民族团结抗战的信心和勇气,体现了中华民族自强不息的民族精神,为中国革命提供了强大的精神动力。

拓展探究

专题三:信仰与精神

1.中国共产党人的革命信仰

毛泽东说,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。斯诺用一个记者的笔触同样写道:从某种意义上来说,这次大规模的转移是历史上最盛大的武装巡回宣传。红军经过的省份有二亿多人民。在战斗的间隙,他们每占一个城镇,就召开群众大会,举行戏剧演出,重“征”富人,解放许多“奴隶”(其中有些参加了红军),宣传“自由、平等、民主”,没收“卖国贼”(官僚、地主、税吏)的财产,把他们的财物分配给穷人。……在漫长的艰苦的征途上,有成千上万的人倒下了,可是另外又有成千上万的人——农民、学徒、奴隶、国民党逃兵、工人、一切赤贫如洗的人们,参加进来充实了行列。

拓展探究

2.长征精神的内涵

它包含以下几个方面:①乐于吃苦、不惧艰难的革命乐观主义精神;②勇于战斗、无坚不摧的革命英雄主义精神;③重于求实、独立自主的创新胆略;④善于团结、顾全大局的集体主义精神。

其主题是“一不怕苦,二不怕死”;其最显著的特点就是革命英雄主义精神。长征精神,是中华民族百折不挠、自强不息的民族精神的最高表现,是保证我们革命和建设事业走向胜利的强大精神力量。

拓展探究

3.当代青少年如何传承长征精神

我们要始终以革命先辈为榜样,更好地继承和弘扬长征精神,珍惜来之不易的幸福生活,坚定报国之志,扬起理想的风帆。遇到困难时,我们要勇敢面对,百折不挠,要学会在失败与挫折中磨炼自己坚强的意志。在日常生活中,我们也要继续发扬革命先辈艰苦朴素、勤俭节约的优良传统,做到吃苦在前,享受在后,将长征精神作为我们成长历程中永远的宝贵财富。我们要把长征精神发扬光大,脚踏实地,遵纪守法,团结友爱,甘于奉献,奋发图强,开拓进取。

1.下列有关文学常识的表述,正确的一项是( )

A.《史记》是我国第一部纪传体通史,作者是西汉史学家司马光。

B.美国著名记者埃德加·斯诺在他的纪实报道《红星照耀中国》一书中断言,中国红军的长征实际上是一场战略撤退,称赞长征是一部英雄史诗。

中考真题

C.英国作家罗曼·罗兰的《名人传》,包括《贝多芬传》《米开朗琪罗传》《列夫·托尔斯泰传》。

D.“唐宋八大家”的作品至今为人称颂,如柳宗元的《醉翁亭记》、欧阳修的《小石潭记》、王安石的《伤仲永》等。

答案:B

2.名著阅读。

从下列选项中选择一项,结合具体故事情节分析人物形象或谈谈阅读感悟。

A.孙悟空三打白骨精(《西游记》)

B.尼摩船长血搏章鱼(《海底两万里》)

C.周进哭贡院(《儒林外史》)

D.毛泽东选择当图书佐理员(《红星照耀中国》)

(1)我选______________,______________

(2)我选______________,______________

示例:D

【示例】在师范毕业之后,毛泽东面临选择,当时许多同学都计划要到法国工读,新民学会当时对这些同学给予帮助,但毛泽东选择留在国内,“他认为我对于本国还未能充分了解,而且我以为在中国可以更有益地花去我的时间……”在北平他找到原来在师范学校的教员杨怀中,他正在北大做教授,

杨怀中把毛泽东介绍到了北大图书馆,当时的馆长是李大钊。毛泽东做图书佐理员,月薪8块大洋,而李大钊则是120块大洋。当时的北大是自由思想的桥头堡,新文化运动的摇篮,毛泽东在这里积极地参与哲学研究会和新闻研究会,还听大学的课程,在北大非常活跃地参加各种政治的活动。

3.结合《红星照耀中国》一书的相关内容,说说毛泽东是怎样看到劳工运动的力量的。

【示例】在中国共产党建立之后,在国内和国外的其他地方也建立了许多类似的组织。“到了一九二二年五月,湖南支部已经在矿工、铁路工人、公务人员、印刷工人及造币厂工人中组织了二十个以上的工会,当时我是支部的书记。”(《红星照耀中

国》第65页)当时统治湖南的军阀是赵恒惕,他下令杀害了两名工人的领袖,引起了工人的反抗,毛泽东领导了这次“反赵运动”。在这期间,毛泽东竭力推动工会的运动,争取更高的工资、待遇和工会的被承认,大多数的罢工是成功的,毛泽东看到了劳工运动的空前力量。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读