【部编版】第23课《孟子三章》导学案(含答案)

文档属性

| 名称 | 【部编版】第23课《孟子三章》导学案(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-27 18:55:53 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

【部编版】第23课《孟子三章》导学案(含答案)

第一阶段 课前自主质疑

学习目标 重难点

1.识记重点字词,掌握常用的文言词语,积累文言词汇和文言句式,了解作者及其相关的文学常识。2.通过朗读、默读、品味、批注等方法来理解作品的内涵,并背诵课文。3.通过反复诵读学习古人说理论证的方法,品味对比、排比等修辞手法的表达效果。4.结合实际体会“人和”和“施行仁政”的重要性,以及在困境和忧患中奋发向上的精神;理解“生于忧患,死于安乐”的含义,从中得到教益,增强忧患意识;树立正确的人生观和价值观。 1.掌握常用的文言词语和句式,理解文意。2.学习古人说理论证的方法,品味对比、排比等修辞手法的表达效果。3.理解“得道多助,失道寡助”的含义,明白“人和”和“施行仁政”的重要性。体会“大丈夫”的英雄气概。理解“生于忧患,死于安乐”的含义,增强忧患意识。

要点填空 知识要点

1.孟子,名 ,邹(今山东邹城东南)人。战国时期思想家、教育家。是继 之后儒家学派的又一具有重大影响的大师,封建时代被尊为“ ”,又与孔子并称“孔孟”。孟子提倡“ ”“王道”,提出“ ”的民本思想。作《孟子》 篇。2.《孟子》记录了孟子的治国思想、政治观点和政治行动, 家经典著作之一。其学说出发点为 论,主张德治。南宋时朱熹将《孟子》与《 》《 》《 》合在一起称“ ”。(答案详见“知识要点”) 1.作者简介孟子(约前372年~前289),名轲,邹(今山东邹城东南)人。战国时期思想家、教育家。受业于孔子之孙子思的门人。是继孔子之后儒家学派的又一具有重大影响的大师,封建时代被尊为“亚圣”,又与孔子并称“孔孟”。孟子提倡“仁政”“王道”,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的民本思想。曾以所学游说诸侯,但不为所用。退而与弟子万章、公孙丑等作《孟子》七篇,计286章。2.作品简介《孟子》记录了孟子的治国思想、政治观点和政治行动,儒家经典著作之一。其学说出发点为性善论,主张德治。南宋时朱熹将《孟子》与《论语》《大学》《中庸》合在一起称“四书”。《孟子》行文气势磅礴,感情充沛,雄辩滔滔,极富感染力,流传后世,影响深远。

《孟子》是记录孟子言行的著作,共七篇,一般认为是孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的。相传孟子是鲁国贵族孟孙氏的后裔,幼年丧父,家庭贫困,曾受业于子思的学生。学成以后,以士的身份游说诸侯,企图推行自己的政 治主张,到过梁(魏)国、齐国、宋国、滕国、鲁国。但当时几个大国都致力于富国强兵,争取通过暴力的手段实现统一,孟子的政治主张未被采纳。

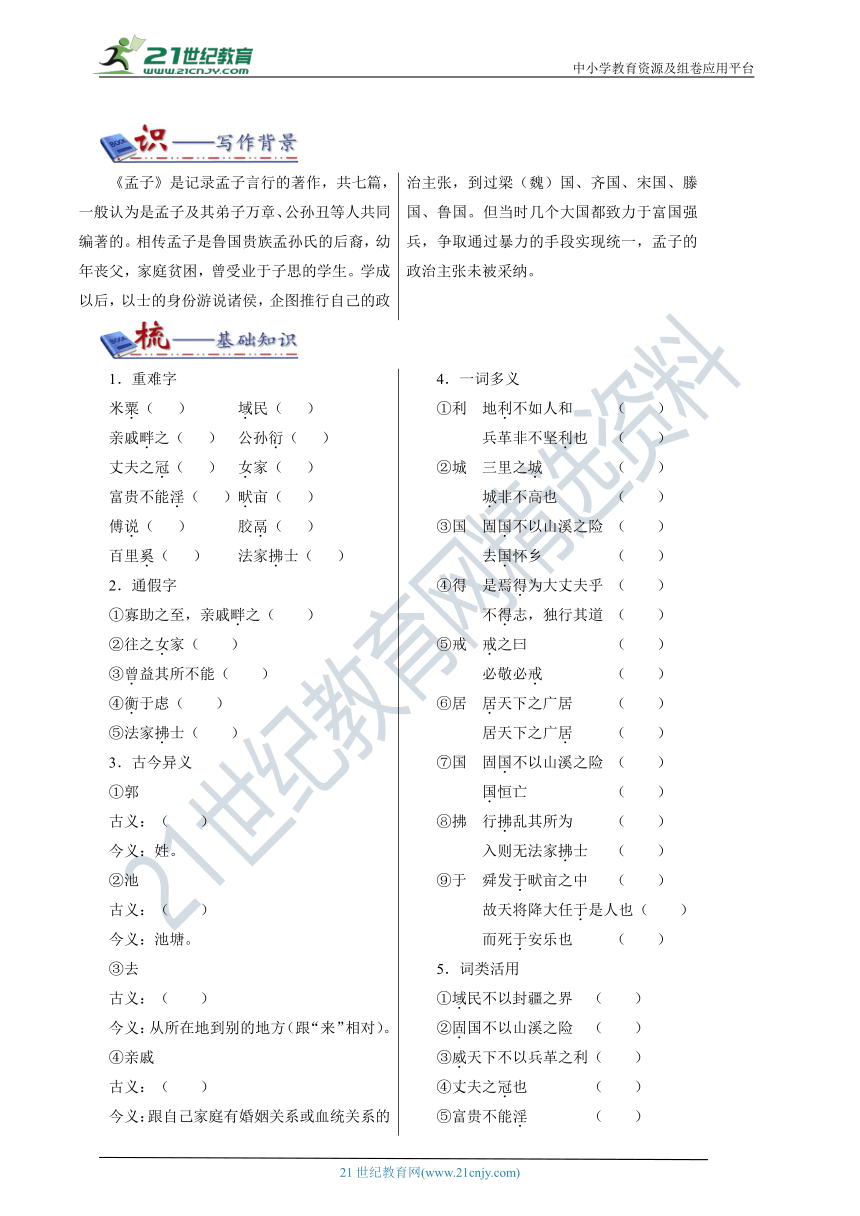

1.重难字米粟( ) 域民( )亲戚畔之( ) 公孙衍( ) 丈夫之冠( ) 女家( )富贵不能淫( )畎亩( )傅说( ) 胶鬲( )百里奚( ) 法家拂士( )2.通假字①寡助之至,亲戚畔之( )②往之女家( )③曾益其所不能( )④衡于虑( )⑤法家拂士( )3.古今异义①郭 古义:( )今义:姓。②池古义:( )今义:池塘。③去古义:( )今义:从所在地到别的地方(跟“来”相对)。④亲戚古义:( )今义:跟自己家庭有婚姻关系或血统关系的家庭或它的成员。⑤安居古义:( )今义:安静地生活。⑥诚古义:( )今义:真诚,诚恳,诚实。⑦发古义:( )今义:送出,支付⑧筑古义:( )今义:建筑,修建⑨士古义:( )今义:士兵。⑩然后古义:( )今义:连词,表示一件事情之后接着又发, 生另一件事情。 4.一词多义①利 地利不如人和 ( )兵革非不坚利也 ( )②城 三里之城 ( )城非不高也 ( )③国 固国不以山溪之险 ( )去国怀乡 ( )④得 是焉得为大丈夫乎 ( )不得志,独行其道 ( )⑤戒 戒之曰 ( )必敬必戒 ( )⑥居 居天下之广居 ( )居天下之广居 ( )⑦国 固国不以山溪之险 ( )国恒亡 ( )⑧拂 行拂乱其所为 ( )入则无法家拂士 ( )⑨于 舜发于畎亩之中 ( )故天将降大任于是人也( )而死于安乐也 ( )5.词类活用①域民不以封疆之界 ( )②固国不以山溪之险 ( )③威天下不以兵革之利( )④丈夫之冠也 ( )⑤富贵不能淫 ( )⑥贫贱不能移 ( )⑦威武不能屈 ( )⑧苦其心志 ( )⑨劳其筋骨 ( )⑩饿其体肤 ( ) 空乏其身 ( ) 所以动心忍性 ( )6.文言虚词三里之城 ( )环而攻之而不胜 ( )之 多助之至 ( ) 天下顺之 ( ) 亲戚畔之 ( )7.特殊句式①是天时不如地利也 ( )②此之谓大丈夫。 ( )③舜发于畎亩之中 ( )

《得道多助,失道寡助》

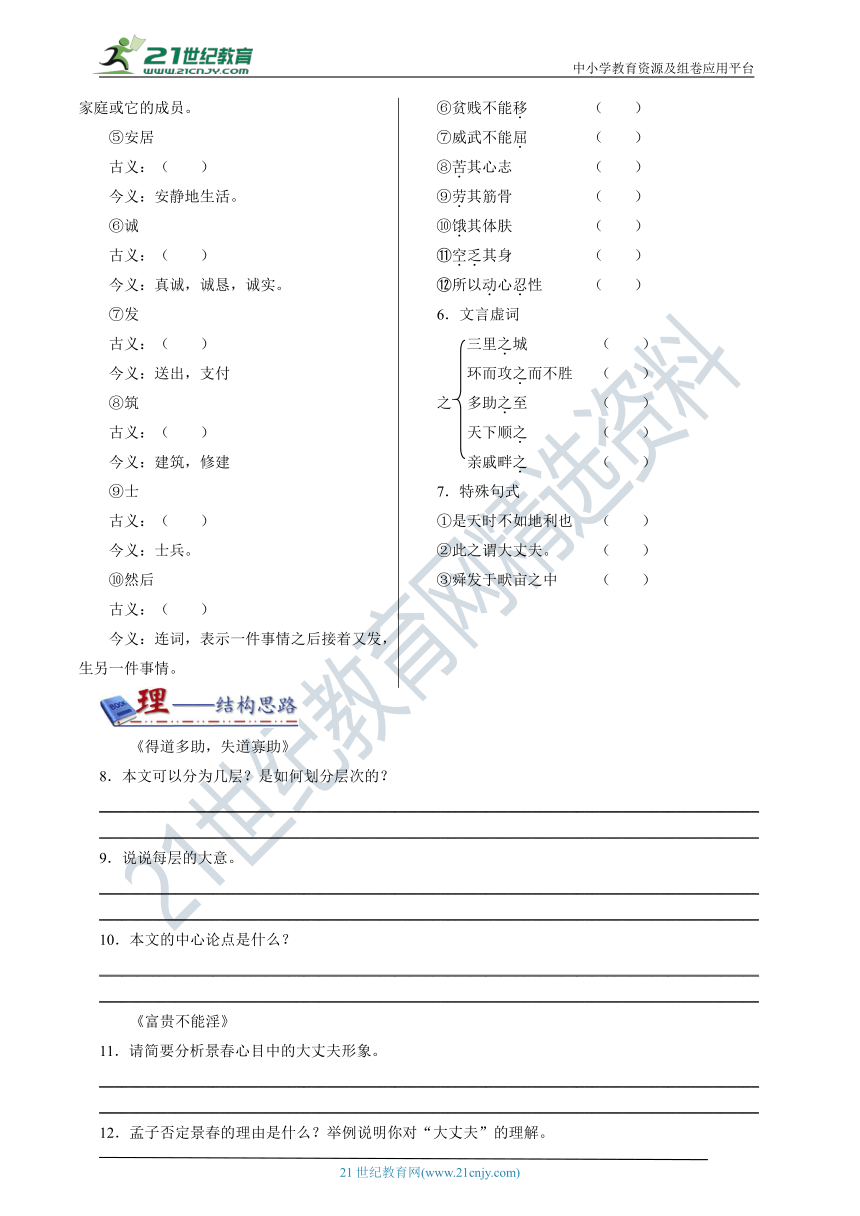

8.本文可以分为几层?是如何划分层次的?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

9.说说每层的大意。

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

10.本文的中心论点是什么?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

《富贵不能淫》

11.请简要分析景春心目中的大丈夫形象。

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

12.孟子否定景春的理由是什么?举例说明你对“大丈夫”的理解。

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

《生于忧患,死于安乐》

13.第1段开头列举了六个历代名臣成才的故事,这六个人的成长史中共同点是什么?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

14.第1段哪些句子讲述的是一般人的成长历程?讲述的是一个什么道理?现在人们常说的哪些话与这个道理相同?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

15.课文第2段是从哪些方面来说理的?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

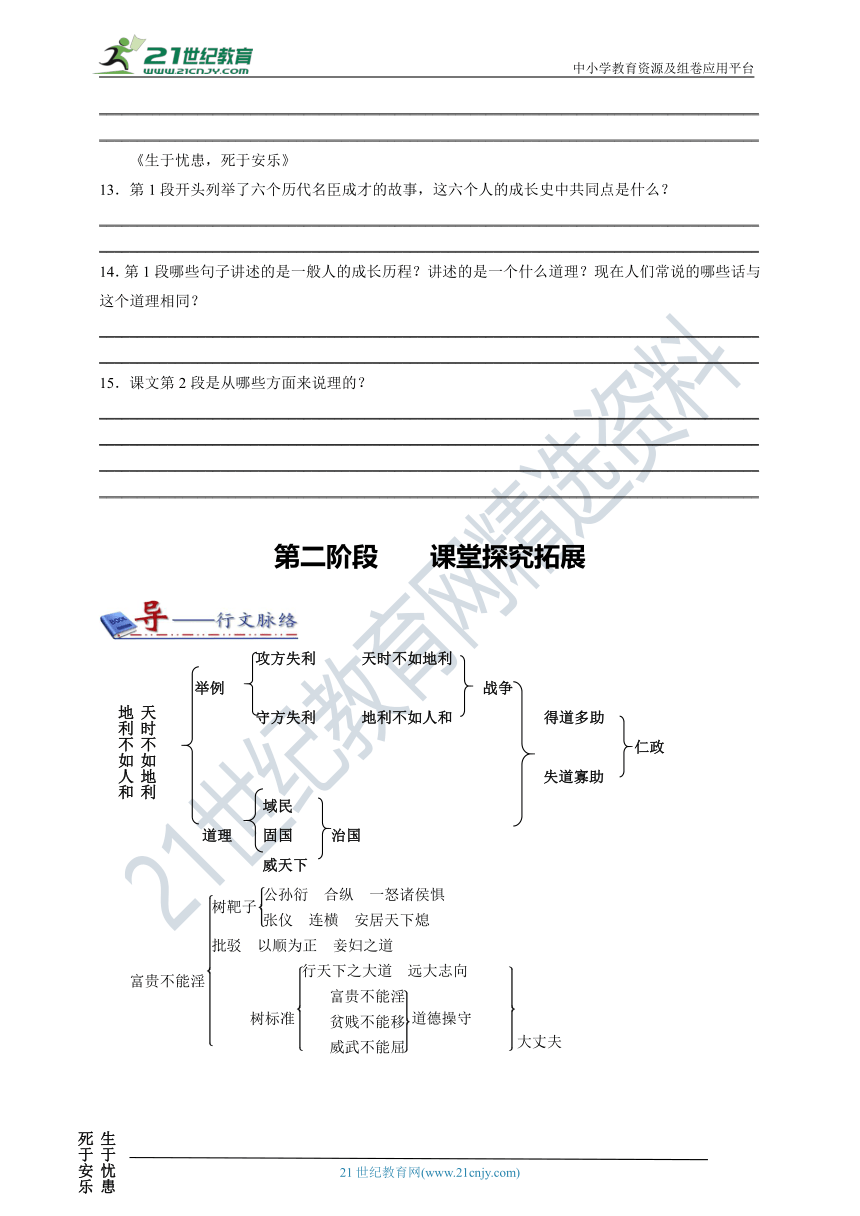

第二阶段 课堂探究拓展

攻方失利 天时不如地利

举例 战争

守方失利 地利不如人和 得道多助

仁政

失道寡助

域民

道理 固国 治国

威天下

富贵不能淫

《孟子》是记录孟子言行的著作,共七篇,一般认为是孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的。相传孟子是鲁国贵族孟孙氏的后裔,幼年丧父,家庭贫困,曾受业于子思的学生。学成以后,以士的身份游说诸侯,企图推行自己的政治主张,到过梁(魏)国、齐国、宋国、滕国、鲁国。但当时几个大国都致力于富国强兵,争取通过暴力的手段实现统一,孟子的政治主张未被采纳。

《得道多助,失道寡助》1.“道”指什么?“人和”指什么?二者之间有什么关系?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.本文在论证方面的特点是什么?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.本文主要是谈战争,还是谈政治呢?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.品读课文,句段赏析天时不如地利,地利不如人和。____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5.说说本文的中心主旨。____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________《富贵不能淫》6.请对比分析孟子所说的“妾妇之道”和“大丈夫之道”的不同。____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7.孟子为什么认为公孙衍,张仪不配称为大丈夫?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8.品读课文,句段赏析富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9.学了这篇课文,你有什么看法?谈谈你对这篇课文的理解。____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________《生于忧患,死于安乐》10.联系现实生活,谈谈你对“生于忧患,死于安乐”的理解。____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________11.品读课文,句段赏析舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________12.本文的中心论点是什么?作者是从哪两个方面论证的?请简述本文的论证思路。____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.说说《得道多助,失道寡助》这篇文章的在写作上有何特点。

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

14.在孟子心目中什么样的人才是真正的大丈夫?怎样做才能成为真正的大丈夫呢?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

15.谈谈你对《生于忧患,死于安乐》这篇文章的理解和看法。

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

16.结合《得道多助,失道寡助》和下面的【链接材料】,简要说明这两段文字共同体现了怎样的思想。

【链接材料】 勾践①说于国人曰:“寡人不知其力之不足也,而又与大国执仇,以暴露百姓之骨于中原,此则寡人之罪也。寡人请更②!”于是葬死者,问伤者,养生者;吊有忧,贺有喜;送往者,迎来者;去民之所恶,补民之不足。……非其身之所种则不食,非其夫人之所织则不衣。十年不收于国,民俱有三年之食。国之父兄请曰:“昔者夫差耻吾君于诸侯之国,今越国亦节③矣,请报之。”…… 果行,国人皆劝④。父勉其子,兄勉其弟,妇勉其夫,曰:“孰是君也,而可无死乎⑤?”是故败吴于囿⑥,又败之于没⑦,又郊败之。

(选自《国语·勾践灭吴》)

【注释】①勾践:春秋时期越国国君。他曾被吴王夫差打败。②更:改正。③节:节制。④劝:勉励。⑤孰是君也,而可无死乎:谁有我们这么好的国君啊,能不为他拼死作战吗?⑥囿:古地名。⑦没:古地名。

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

17.《孟子·尽心上》中说:“穷则独善其身,达则兼济天下。”这句话与文中的哪句话意思相近?该如何理解?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

18.《富贵不能淫》和《生于忧患,死于安乐》两篇文章都是小短论,请从主题、结构、写法等方面比较一下它们的异同点。

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

第三阶段 课后达标测试

(时间:40分钟 分值:45分)

一、基础知识(15分)

1.下列句中加横线字意义相同的一项是( )(1分)

A.池非不深也 园林池沼宽畅

B.兵革非不坚利也 可汗大点兵

C.然而不胜者 不以木为之者

D.攻亲戚之所畔 辍耕之垄上

2.对下面语句中加点词解释不正确的一项是 ( )(1分)

A.傅说举于版筑之间 举:被举用,被选拔

B.曾益其所不能 曾:同“增”,增加。

C.衡于虑,而后作 作:发作

D.出则无敌国外患者 出:在外面,指国外。

3.比较下列各组加点的词语,意思相同的一项是 ( )(1分)

A.国恒亡 B.故天将降大任于是人也

河曲智叟亡以应 故虽有名马,祗辱于奴隶人之手

C.故天将降大任于是人也 D.国恒亡

安能辨我是雄雌 则有去国怀乡

4.下列句子中没有通假字的一项是( )(1分)

A.政通人和,百废具兴

B.寡助之至,亲戚畔之

C.寒暑易节,始一反焉

D.野芳发而幽香

5.下列四组句子中加点词的用法不同的一组是( )(1分)

A.困于心,衡于虑,而后作 百里奚举于市

B.故天将降大任于是人也 相与步于中庭

C.孙叔敖举于海 贤于材人远矣

D.征于色,发于声,而后喻 其一犬坐于前

6.下列各句中加点的“之”与例句中“之”的用法相同的一项是( )(1分)

例句:女子之嫁也

A.丈夫之冠也

B.山川之美,古来共谈

C.往之女家

D.与民由之

7.下面对《生于忧患而死于安乐》文段内容的理解不正确的一项是 ( )(1分)

A.作者认为人才是在艰苦环境中造就的,因此要增长才干,必须先经受艰苦磨炼。

B.本文在论述造就人才问题时,强调了客观条件和主观因素两个方面的作用。

C.文章在阐述的思路上,先从国家再说到个人,这样使文章论述层次显得很清楚。

D.本文中心论点是“生于忧患,死于安乐”。

8.根据画线句子,续写两个句子,使之构成排比。(2分)

人活于世上总要有些信仰,为了心中的道义,有人像孟子所说的“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,有人像____________,有人像_______________。

9.文学常识填空。(2分)

这两篇短文选自《___________》,孟子,名___________,___________学派代表人物之一,战国时期___________家。

10.某班开展“我所了解的孟子”的语文实践活动,请你完成以下任务。(4分)

(1)【故事大盘点】孟子及其弟子留下了不少脍炙人口的故事,如“孟母三迁”等。请你再写出两个与孟子或者其弟子有关的故事名称。(2分)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(2)【观点大讨论】当今有不少家长效仿古代“孟母三迁”的做法,争先恐后地购买名校周边的“学区房”。你认为家长的这种做法可取吗?请说明理由。(2分)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

二、课内精读(20分)

(一)阅读《富贵不能淫》,完成题目。(10分)

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉 一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”孟子曰:“是焉得为大丈夫乎 子未学礼乎 丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”

11.解释下列句中加点词的意思。(2分)

(1)妾妇之道 (______)

(2)无违夫子(______)

12.用“/”标出下面句子的两处朗读停顿。(2分)

公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉

_______________________________________________________________________________________

13.把下列句子翻译成现代汉语。(2分)

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

_______________________________________________________________________________________

14.请对比分析孟子所说的“妾妇之道”和“大丈夫之道”的不同。(2分)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

15.公孙衍、张仪非大丈夫的原因?(2分)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(二)阅读《生于忧患,死于安乐》,回答后面的题目。(10)

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患而死于安乐也。

16.解释下列加点词在句中的意思。(2分)

(1)百里奚举于市(______)

(2)出则无敌国外患者(______)

17.把下列句子翻译成现代汉语。(2分)

困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

_______________________________________________________________________________________

18.请用自己的语言表述“入则无法家拂士、出则无敌国外患者,国恒亡”这句话的意思。(2分)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

19.文中列举的六位历史人物的人生经历有哪些相似之处?(2分)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

20.两千多年来,孟子的许多思想一直对后人有着深远影响。请结合实际谈谈本文观点给你的启示。(2分)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

三、课外精练(10分)

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市,故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡,然后知生于忧患,而死于安乐也。

(《生于忧患,死于安乐》)

【乙】上①问侍臣:“创业与守成②孰难?”房玄龄曰:“草昧③之初,与群雄并起角力而后臣之,创业难矣!”魏征曰:“自古帝王,莫不得之于艰难,失之于安逸,守成难矣。”上曰:“玄龄与吾共取天下,出百死,得一生,故知创业之难。征与吾共安天下,常恐骄奢生于富贵,祸乱生于所忽④,故知守成之难。然创业之难,既已往矣,守成之难,方当与诸公慎之。”

(选自《资治通鉴·唐纪》)

【注释】①上:指唐太宗。②守成:保持成就。③草昧:蒙昧、模糊不定的状态。④忽:不注意,不重视。

21.解释下列句子中加点的词。(2分)

(1)行拂乱其所为 乱:______

(2)发于声,而后喻 发:_______

(3)创业与守成孰难 孰:______

(4)征与吾共安天下 安:______

22.下列句子中朗读节奏划分不正确的一项是( )(2分)

A.故天将降大任于是/人也

B.然后/知生于忧患而死于安乐也

C.莫不/得之于艰难

D.玄龄与吾/共取天下

23.用现代汉语翻译文中画线的句子。(2分)

(1)所以动心忍性,曾益其所不能。_______________________________________________________________________________________

(2)然创业之难,既已往矣。

_______________________________________________________________________________________

24.回答下面的问题。(4分)

(1)【甲】文是从哪些角度来阐述问题的,同时注明了中心论点。

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(2)【乙】文中唐太宗的治国思想与孟子有相似之处,请结合选文简要分析。

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

【参考答案】

第一阶段

1.米粟(sù) 域民(yù) 亲戚畔之(pàn)

公孙衍(yǎn) 丈夫之冠(guàn) 女家(rǔ)

富贵不能淫(yín)

畎亩(quǎn) 傅说(yuè) 胶鬲(gé)

百里奚(xī) 法家拂士(bì)

2.①寡助之至,亲戚畔之(“畔”通“叛”,背叛。)

②往之女家(“女”同“汝”,你)

③曾益其所不能(“曾”同“增”,增加。)

④衡于虑(“衡”同“横”,梗塞,不顺。)

⑤法家拂士(“拂”通“弼”,辅佐。)

3.①外城。例:七里之郭。

②护城河。例:池非不深也。

③离开。例:委而去之。

④内外亲属,包括父系亲属和母系亲属。例:亲戚畔之。

⑤安静。例:安居而天下熄。

⑥真正,确实。,例:公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?

⑦兴起,被任用。例:舜发于畎亩之中。

⑧捣土用的杵。例:傅说举于版筑之中。

⑨狱官。例:管夷吾举于士。

⑩这样以后。,例:然后知生于忧患,而死于安乐也。

4.①优势,名词 锐利,形容词

②内城,名词 城墙,名词

③国防,名词 国都,名词

④能够 实现

⑤告诫 谨慎

⑥居住 住所

⑦国防 国家

⑧违背 同“弼”,辅佐

⑨给 在

5.①名词作动词,限制

②形容词作动词,巩固

③形容词作动词,震慑

④名词作动词,行冠礼

⑤形容词的使动用法,使……迷惑

⑥动词的使动用法,使……动摇⑦动词的使动用法,使……屈服

⑧形容词的使动用法,使……痛苦。

⑨形容词的使动用法,使……劳累。

⑩形容词的使动用法,使……饥饿。

形容词的使动用法,使……贫困。

所动:动词的使动用法,使……惊动。忍:形容词的使动用法,使……坚忍。

6.文言虚词

三里之城(助词,的)

环而攻之而不胜(代词,指被包围的城)

之 多助之至(动词,到)

天下顺之(代词,指得道之人)

亲戚畔之(代词,指失道之人)

7.特殊句式

①“……也”表判断

②“谓”表判断

③状语后置。正常语序为“舜于畎亩之中发”

8.可以分为三层。

第一层:开头一句,即“天时不如地利,地利不如人和”。第二层:从“三里之城”到“委而去之,是地利不如人和也”。第三层:从“故曰:域民不以封疆之界”到最后“战必胜矣”。

9.第一层:摆出观点,提挈全文。第二层:围绕中心论点,连用两个论据进一步论证。第三层:在前两层论述的基础上进一步阐发,将论点的范围由战争推及到治国,从而全面体现孟子的政治主张,使文章更具普遍意义。

10.天时不如地利,地利不如人和。

11.景春心目中的大丈夫,是像公孙衍、张仪那样位高权重,令人望而生畏的当权者。

12.孟子认为公孙衍、张仪之流靠摇唇鼓舌、曲意顺从诸侯的意思往上爬,没有仁义道德的原则,因此,不过是小人、女人,奉行的是“妾妇之道”,哪里谈得上是“大丈夫”呢?(或“以顺为正者,妾妇之道也”)可列举文天祥、鲁迅、项羽等典型例子。

13.他们都是经历了一段艰难困顿的生活之后才发奋而成就一番大事业的,他们都经历过艰苦的磨炼,自身也在艰苦奋斗中有所成就。

14.“故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能”讲的是一般人成长历程,讲述了一个“逆境出人才”的道理。“自古英雄多磨难,从来纨绔少伟男”“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”等与之相同。

15.第2段先提出人要有所作为,成就大业,还要重视人的主观因素,提出“困于心,衡于虑,而后作”的观点。接着由个人说到国家,指出决定国家存亡的因素和个人能否成就大业的因素相仿,最后推出论点。

第二阶段

1.“道”指施行仁政。“人和”指下文说的“多助”和“天下顺之”,是克敌制胜的重要条件。而只有施行“仁政”,方能得“人和”,得民心,民心所向,作战就会取得胜利。

2.本文论证的主要特点是采取“总—分—总”的论证结构。先提出中心论点“天时不如地利,地利不如人和”,然后再分别设例证明“天时不如地利”和“地利不如人和”,最后再从道理上论证中心论点。

3.本文主要是借战争谈政治。孟子借谈战争的取胜条件以阐明他的政治主张,他主张国君要有仁德,施行仁政(“得道”),这样才能“多助”,民众才会归顺,而“天下顺之”,“战必胜矣”,国家才能长治久安。

4.孟子提出天时、地利、人和三个概念,并将这三者加以比较,层层推进。用两个“不如”强调了“人和”的重要性,同时反映出孟子所说的“仁政”。在比较中立论,给人的印象极其深刻。且这两个分句句式相同,语气十分肯定,斩钉截铁,不容置疑。

5.本文论述了战争中民心向背的问题,指出民心所向是战争胜负的主要因素,突出“人和”在战争胜负中的决定性作用,体现了孟子的“仁政”思想。

6.“妾妇之道”表现为顺从,其本质是在权力面前无原则,如张仪之流,只是顺从秦王的意思;“大丈夫之道”表现为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,其本质是对内心的仁、义、礼的坚守,一如儒家所倡导的“穷则独善其身,达则兼济天下”。

7.孟子认为公孙衍,张仪之流靠摇唇鼓舌,曲意顺从诸侯的意思往上爬,没有仁义道德的原则,因此不过是小人,谈不上是大丈夫。

8.这句话出自《孟子》,是中华民族的传统美德,也是我们每个中国人的行为准则。在现实生活中,面对金钱利益的诱惑,不乱其心;在危及国家民族利益的时刻,我们要敢于挺身而出,不怕牺牲,做一个真正的大丈夫。

9.《富贵不能淫》这篇短文语言幽默含蓄,讽刺深刻尖锐。通过言“礼”来说明女子出嫁时母亲的嘱咐,由此得出“以顺为正者,妾妇之道也”,由此来讽刺公孙衍、张仪之流不以正义为标准,而是以顺从为原则臣服于君权,是在行“妾妇之道”。文中还运用了排比句式,增强了文章的气势和感染力。如文中的“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道”“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”这些句子读来气势磅礴,铿锵有力,具有极强的感染力。后者更是成为千古名句。

10.课文是从两个角度说理的。一是关于人才的造就问题。孟子在这个问题上强调了两个方面:一方面人的才能是在艰难困苦的磨炼中形成的、增长的,担当“大任”者,必先经历一番“苦”“劳”“饿”等等艰难困苦的磨炼,方能增长才能,担此大任。才能不是天生的,而优哉游哉,贪安图乐,自然也增长不了才能。才能从磨炼中来。另一方面他指出人要能够经受住挫折困顿的考验,在挫折困顿中奋起,这样才会有所作为。挫折困顿面前,振作精神,努力奋斗,发挥主观能动性,方能冲出困境;若颓然丧志,一蹶不振,自然也就消沉下去。才能从奋斗中来。二是关于国家的治理问题。孟子指出拥有贤臣,采纳诫谏,保持警觉,居安思危对一个国家是极端重要的,这关系到国之存亡。孟子的这个思想有深远的意义,试想,一个国家如果奸邪当道,佞幸弄权,沉湎安乐,丧失警觉,那么其前途命运是可想而知的。

11.运用排比,连举六位圣贤的成功事迹,来表明“生于忧患”的普遍现象。同时注重遣词用字,六句话,六个动词,一个“发”,五个“举”,表现了人物由微贱向显达的运动过程,同时又暗示了人物的身份。舜为君子,是圣人,他的成功虽有尧的赏识的因素,但主要靠的是他自身的才能和努力,故曰“发”,傅说等是臣子,是贤人,他们的成功虽有自身的能力因素,但是主要靠的是遇到了一位明主,故曰“举”。

12.本文的中心论点是“生于忧患,死于安乐”。作者从个人、国家两方面论证。文章先谈造就人才的问题,以六个出身低微、经过种种磨炼而终于身负“大任”的显贵人物为例来说明人才是在艰苦环境中造就的,同时又重视人的主观因素,提出“困于心,衡于虑,而后作”的观点。从两方面说明人要有所作为,成就大业,就必须在生活、思想、行为等方面经受一番艰难甚至痛苦的磨炼。接着由个人说到国家,指出决定国家存亡的因素和个人能否成就大业的因素相仿,最后推出论点。

13.①本文善于运用设喻的方法。从文章末尾来看,孟子虽反对战争,却多次提到战争,这是为了迎合各诸侯的心理所打的比方,以便有机会向诸侯们宣传自己的“仁政”主张。②采用了排比的修辞手法,使文章语气强烈,具有说服力。③本文析理精微,议论恢宏,气势奔放,阐明引申层层深入,逻辑性很强。

14.孟子认为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”才称得上是真正的大丈夫。“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道”这样做了以后,再抱以“得志与民由之,不得志独行其道”的立身处世态度,这样才能够成为真正的堂堂正正的大丈夫。

15.《生于忧患,死于安乐》选自《孟子·告子下》,是一篇论证严密、雄辩有力的说理散文。作者先列举六位经过贫困、挫折的磨炼而终于担当大任的人的事例,证明忧患可以激励人奋发有为,磨难可以促使人有新成就。接着,作者从一个人的发展和一个国家的兴亡两个不同的角度进一步论证忧患则生、安乐则亡的道理。最后水到渠成,得出“生于忧患,而死于安乐”的结论。全文采用列举历史事例和讲道理相结合的写法,逐层推论,使文章紧凑,论证缜密;此外,文章多用排比句和对仗句,既使语气错落有致,又造成一种势不可当的气势,有力地增强了论辩的说服力。

16.两段文字共同体现了“以人为本”(或:得民心者得天下)的思想。孟子所说的“人和”体现的是“以人为本”的思想。勾践能打败吴国,也是因为他“以人为本”,关注民心民情,重视人心向背。

17.这句话与文中的“得志,与民由之;不得志,独行其道”这句话意思相近。“穷则独善其身,达则兼济天下”意思是说“不得志时就洁身自好修养个人品德,得志时就使天下都这样。”普遍的观点认为这是中国文化精髓的“儒道互补”的体现,后半句体现了儒家的理想主义和入世精神,前半句则显示出道家的豁达态度和出世境界。

18.示例一:《富贵不能淫》和《生于忧患,死于安乐》都长于言辞,论证严密,富有说服力和感染力。

示例二:两篇小短论论证方式和行文结构是不同的。《富贵不能淫》运用举例论证、对比论证的方法,先举出公孙衍,张仪的反例,论述他们奉行的是“妾妇之道”,再论述作者心目中大丈夫的标准;《生于忧患,死于安乐》运用举例论证,先讲述历代名臣成长史,再论述一般人的成长历程,然后由成才推及治国的道理,最后归纳出论点,属于“层进”的归纳式结构。

示例三:两篇小短论的主题不同。《富贵不能淫》论述了作者心目中大丈夫的标准是“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”;《生于忧患,死于安乐》围绕客观环境和国家命运的关系,阐述了“生于忧患,死于安乐”的道理。

第三阶段

1.C

【解析】A护城河 池塘B武器 士兵C的D助词,主谓间取消句子独立性,动词到

2.C

【解析】有所作为

3.B

【解析】A灭亡,没有B所以C这个,判断动词,是D国家,国都

4.D

【解析】A俱B叛C返

5.C

【解析】考查对文言词语“于”字的理解。A.B.D三项的“于”都是“在”。C项,在/比。

6.A

【解析】这类题目多数是考查文言实词中一词多义的现象,而这些文言实词基本上都是同学们在课内文言文中学习过的。解题时,应先套用我们学习过的文言实词的意思,再联系上下文检验,经检验意思通顺,则为正确答案。例句中的“之”放在主谓之间,取消句子的独立性,不译。A.与例句同;B.助词,的;C.音节助词,不译;D.代词,文中指正道。故选A。

7.C

【解析】从个人说到国家

8.示例:文天祥所说的“人生自古谁无死?留取丹心照汗青” 李清照所说的“生当作人杰,死亦为鬼雄”

【解析】开放性语言运用,没有统一答案。仿写要求句式相同或相似,能做到语意连贯;内容设计合情合理,表述正确即可。力求做到形神兼备,语意流畅。注意例句运用的是比喻修手法,格式人物+名言。

9.孟子 轲 儒家 思想

【解析】本题考查学生文学常识的把握,文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读文章的相关情节,根据问题作答即可。注意“轲”“儒”字的写法。

10.(1)示例:孟母断织、孟子休妻(始作俑者) (2)示例一:我认为家长的这种做法不可取。很多家长这样做只是出于一种跟风心理,自己的孩子是否适合上名校要根据孩子的实际情况做出判断。示例二:我认为家长的这种做法可取。因为名校集中了优质教育资源,孩子在这样的环境中求学更容易成才。

【解析】(1)此题考查的是学生对名人历史故事的积累与识记,要求学生在日常读书与学习中,注意多积累,多背诵,这样才能轻松应对此种题型。母断织、孟子休妻(始作俑者)有关孟子的故事有:孟母断织、孟子休妻。(2)本题考查学生思维的拓展能力。表达上的优劣会成为关键因素。要加强语言的系统训练。对主观题的基本要求是:第一,简明;第二,条理清晰;第三,表达要富于美感,自然流畅,有感染力。示例:我认为家长的这种做法不可取。很多家长这样做只是出于一种跟风心理,自己的孩子是否适合上名校要根据孩子的实际情况做出判断。

二、(一)11.(1)方法 (2)违背

12.公孙衍、张仪/岂不/诚大丈夫哉

13.富贵不能惑乱他的心,贫贱不能动摇他的节,威武不能屈服他的志。这才叫做大丈夫!

14.“妾妇之道”表现为顺从,其本质是在权利面前无原则,如张仪之流,只是顺从秦王的意思;“大丈夫之道”表现为“富贵不能淫,威武不能屈,贫贱不能移”,其本质是对内心的仁义礼的坚守,一如儒家所倡导的“穷则独善其身,达则兼济天下”。

15.他们以自己的喜怒哀乐行事,挑起天下战争,这是崇尚强权,极端的个人主义;他们不以正义为标准不以天下太平为己任,不以百姓幸福为理想。

【解析】11.这道题目考查的是文言文中重点字词的解释,是初中生学习文言文最基础的一项,只有对重点字词解释正确了,才能进一步理解句子,弄清全文大意。注意“道”常在文言文中出现,要识记其意思。

12.本题考查学生划分文言句子节奏的能力。有以下六种情况注意停顿:主谓之间要停顿;谓宾之间要停顿;谓语中心语和介宾短语之间要停顿;“古二今一”之间要停顿;关联词后面要停顿;总领性词语后面要停顿。根据句意:公孙衍和张仪难道不是真正的大丈夫吗?来划分即可。

13.本题考查的是对文言句子的翻译。文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,无论是哪种方法,都应做到:忠实原文、语句通顺、表意明确、语气不变、符合现代汉语语法规范。翻译句子时,要注意重点词语,一定要翻译到位,切记漏翻关键词语。注意以下关键词语的意思:“淫”,乱;“移”,动摇。

14.此题考查学生对文章内容的理解。“妾妇之道”表现为顺从,其本质在权力面前无原则,如张仪之流,只是顺从秦王的意思。而大丈夫之道则表现为“富贵不能淫,威武不能屈,贫贱不能移”,其本质为对内心的仁义礼的坚守。

15.本题考查对文本内容的理解与掌握。根据第一段中的“一怒而诸侯惧,安居而天下熄”可知他们以自己的喜怒哀乐行事,挑起天下战争,这是崇尚强权,极端的个人主义;他们不以正义为标准,不以天下太平为己任,不以百姓幸福为理想。所以他们不是大丈夫。

(二)16.(1)集市 (2)匹敌、相当

17.心里忧愁,思虑堵塞,然后才有所作为;表现在脸色上,流露在言谈中,才能被人们了解。

18.一个国家,内部如果没有守法度的大臣和辅佐君王的贤士,外部没有势力、地位相当的国家和外来的忧患,这个国家就往往会灭亡。

19.这些人虽出身低微,但他们在经受了艰苦磨炼之后,终于成就了不平凡的事业。

20.①人才是在艰苦环境中造就的。②人要有所作为,成就大业,就必须在生活、思想、行为等方面经受一番艰难甚至痛苦的磨炼。③一个国家要想长治久安,就必须居安思危。

【解析】16.本题考查学生理解文言词语意思的能力。文言实虚词的学习和积累是学习文言文的首要环节,这就要求考生不仅要理解和掌握常见实虚词的基本意义和用法,而且还要注意词语在上下文中的特殊含义和用法,这就要求学生能活学活用。根据句意来理解词语的意思即可。(1)百里奚在集市中被选拔。市:集市。(2)外部没有与之匹敌的邻国和来自外国的祸患。敌:匹敌、相当。

17.文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,无论是哪种方法,都应做到:忠实原文、语句通顺、表意明确、语气不变、符合现代汉语语法规范。注意以下词语的意思:“衡”通“横”,梗塞,不顺;“作”,振作;“喻”,明白。

18.本题考查翻译语句。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅,并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。第一句话,注意“入”,在国内;“出”,在国外;“拂”,通假字,通“弼”,辅佐;“恒”,经常.句意为:一个国家,它的国内如果没有坚持法度的世臣和能够忠心辅佐君主的贤士,国外如果没有势力地位相等的敌对国家和外患,这样的国家常常会灭亡。

19.本题考查理解课文内容。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,找出相关的语句,概括即可。阅读第一段内容,从“舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市”中,概括为:他们都出身卑微,都经历磨难最终有所作为。

20.本题考查感悟启示。解答此题的关键是在了解文章大意的基础上,结合自己的成长经历,来谈感悟即可,做到言之有理.阅读全文,了解内容,找出本文中孟子的观点是:“生于忧患,死于安乐”;然后结合自己的生活经历,从“人才是在磨难中造就的,要经历磨难,才能有所作为”等方面来谈感受即可。

三、21.(1)扰乱 (2)显露、流露 (3)哪一个 (4)使……安定,管理

22.A

23.(1)用这些来使他的心受到震撼,使他的性格坚忍起来,增加他原来所没有的才干。 (2)但是创业的艰难(时期),已经过去了。

24.(1)先从个人角度正面论证“生于忧患”,再从国家角度反面论证“死于安乐”。 (2)他们都认为治理国家要有“忧患意识”。国君只有居安思危,常念“守成之难”,才能使国家基业稳定。

【解析】21.本题考查学生理解文言词语意思的能力。文言实词的学习和积累是学习文言文的首要环节,这就要求考生不仅要理解和掌握常见实词的基本意义和用法,而且还要注意词语在上下文中的特殊含义和用法。注意“安”是词类活用,形容词的使动用法,使……安定。

22.本题考查学生划分文言句子节奏的能力。有以下六种情况注意停顿:主谓之间要停顿;谓宾之间要停顿;谓语中心语和介宾短语之间要停顿;“古二今一”之间要停顿;关联词后面要停顿;总领性词语后面要停顿。.A项的朗读节奏应为:故/天将降大任于是人也。

23.本题考查的是对文言句子的翻译。文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,无论是哪种方法,都应做到:忠实原文、语句通顺、表意明确、语气不变、符合现代汉语语法规范。翻译句子时,要注意重点词语,一定要翻译到位,切记漏翻关键词语。注意以下关键词语的意思:“动”,使……惊动;“忍”,使……坚韧;“既已”,已经。

24.本题考查的是对文本内容理解与分析能力。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括即可。①“人恒过然后能改,困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻”,先从个人角度正面论证“生于忧患”;“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”,再从国家角度反面论证“死于安乐”。②他们都认为治理国家要有“忧患意识”。国君只有居安思危,常念“守成之难”,才能使国家基业稳定。

天时不如地利

地利不如人和

生于忧患

死于安乐

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

【部编版】第23课《孟子三章》导学案(含答案)

第一阶段 课前自主质疑

学习目标 重难点

1.识记重点字词,掌握常用的文言词语,积累文言词汇和文言句式,了解作者及其相关的文学常识。2.通过朗读、默读、品味、批注等方法来理解作品的内涵,并背诵课文。3.通过反复诵读学习古人说理论证的方法,品味对比、排比等修辞手法的表达效果。4.结合实际体会“人和”和“施行仁政”的重要性,以及在困境和忧患中奋发向上的精神;理解“生于忧患,死于安乐”的含义,从中得到教益,增强忧患意识;树立正确的人生观和价值观。 1.掌握常用的文言词语和句式,理解文意。2.学习古人说理论证的方法,品味对比、排比等修辞手法的表达效果。3.理解“得道多助,失道寡助”的含义,明白“人和”和“施行仁政”的重要性。体会“大丈夫”的英雄气概。理解“生于忧患,死于安乐”的含义,增强忧患意识。

要点填空 知识要点

1.孟子,名 ,邹(今山东邹城东南)人。战国时期思想家、教育家。是继 之后儒家学派的又一具有重大影响的大师,封建时代被尊为“ ”,又与孔子并称“孔孟”。孟子提倡“ ”“王道”,提出“ ”的民本思想。作《孟子》 篇。2.《孟子》记录了孟子的治国思想、政治观点和政治行动, 家经典著作之一。其学说出发点为 论,主张德治。南宋时朱熹将《孟子》与《 》《 》《 》合在一起称“ ”。(答案详见“知识要点”) 1.作者简介孟子(约前372年~前289),名轲,邹(今山东邹城东南)人。战国时期思想家、教育家。受业于孔子之孙子思的门人。是继孔子之后儒家学派的又一具有重大影响的大师,封建时代被尊为“亚圣”,又与孔子并称“孔孟”。孟子提倡“仁政”“王道”,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的民本思想。曾以所学游说诸侯,但不为所用。退而与弟子万章、公孙丑等作《孟子》七篇,计286章。2.作品简介《孟子》记录了孟子的治国思想、政治观点和政治行动,儒家经典著作之一。其学说出发点为性善论,主张德治。南宋时朱熹将《孟子》与《论语》《大学》《中庸》合在一起称“四书”。《孟子》行文气势磅礴,感情充沛,雄辩滔滔,极富感染力,流传后世,影响深远。

《孟子》是记录孟子言行的著作,共七篇,一般认为是孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的。相传孟子是鲁国贵族孟孙氏的后裔,幼年丧父,家庭贫困,曾受业于子思的学生。学成以后,以士的身份游说诸侯,企图推行自己的政 治主张,到过梁(魏)国、齐国、宋国、滕国、鲁国。但当时几个大国都致力于富国强兵,争取通过暴力的手段实现统一,孟子的政治主张未被采纳。

1.重难字米粟( ) 域民( )亲戚畔之( ) 公孙衍( ) 丈夫之冠( ) 女家( )富贵不能淫( )畎亩( )傅说( ) 胶鬲( )百里奚( ) 法家拂士( )2.通假字①寡助之至,亲戚畔之( )②往之女家( )③曾益其所不能( )④衡于虑( )⑤法家拂士( )3.古今异义①郭 古义:( )今义:姓。②池古义:( )今义:池塘。③去古义:( )今义:从所在地到别的地方(跟“来”相对)。④亲戚古义:( )今义:跟自己家庭有婚姻关系或血统关系的家庭或它的成员。⑤安居古义:( )今义:安静地生活。⑥诚古义:( )今义:真诚,诚恳,诚实。⑦发古义:( )今义:送出,支付⑧筑古义:( )今义:建筑,修建⑨士古义:( )今义:士兵。⑩然后古义:( )今义:连词,表示一件事情之后接着又发, 生另一件事情。 4.一词多义①利 地利不如人和 ( )兵革非不坚利也 ( )②城 三里之城 ( )城非不高也 ( )③国 固国不以山溪之险 ( )去国怀乡 ( )④得 是焉得为大丈夫乎 ( )不得志,独行其道 ( )⑤戒 戒之曰 ( )必敬必戒 ( )⑥居 居天下之广居 ( )居天下之广居 ( )⑦国 固国不以山溪之险 ( )国恒亡 ( )⑧拂 行拂乱其所为 ( )入则无法家拂士 ( )⑨于 舜发于畎亩之中 ( )故天将降大任于是人也( )而死于安乐也 ( )5.词类活用①域民不以封疆之界 ( )②固国不以山溪之险 ( )③威天下不以兵革之利( )④丈夫之冠也 ( )⑤富贵不能淫 ( )⑥贫贱不能移 ( )⑦威武不能屈 ( )⑧苦其心志 ( )⑨劳其筋骨 ( )⑩饿其体肤 ( ) 空乏其身 ( ) 所以动心忍性 ( )6.文言虚词三里之城 ( )环而攻之而不胜 ( )之 多助之至 ( ) 天下顺之 ( ) 亲戚畔之 ( )7.特殊句式①是天时不如地利也 ( )②此之谓大丈夫。 ( )③舜发于畎亩之中 ( )

《得道多助,失道寡助》

8.本文可以分为几层?是如何划分层次的?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

9.说说每层的大意。

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

10.本文的中心论点是什么?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

《富贵不能淫》

11.请简要分析景春心目中的大丈夫形象。

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

12.孟子否定景春的理由是什么?举例说明你对“大丈夫”的理解。

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

《生于忧患,死于安乐》

13.第1段开头列举了六个历代名臣成才的故事,这六个人的成长史中共同点是什么?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

14.第1段哪些句子讲述的是一般人的成长历程?讲述的是一个什么道理?现在人们常说的哪些话与这个道理相同?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

15.课文第2段是从哪些方面来说理的?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

第二阶段 课堂探究拓展

攻方失利 天时不如地利

举例 战争

守方失利 地利不如人和 得道多助

仁政

失道寡助

域民

道理 固国 治国

威天下

富贵不能淫

《孟子》是记录孟子言行的著作,共七篇,一般认为是孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的。相传孟子是鲁国贵族孟孙氏的后裔,幼年丧父,家庭贫困,曾受业于子思的学生。学成以后,以士的身份游说诸侯,企图推行自己的政治主张,到过梁(魏)国、齐国、宋国、滕国、鲁国。但当时几个大国都致力于富国强兵,争取通过暴力的手段实现统一,孟子的政治主张未被采纳。

《得道多助,失道寡助》1.“道”指什么?“人和”指什么?二者之间有什么关系?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.本文在论证方面的特点是什么?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.本文主要是谈战争,还是谈政治呢?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.品读课文,句段赏析天时不如地利,地利不如人和。____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5.说说本文的中心主旨。____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________《富贵不能淫》6.请对比分析孟子所说的“妾妇之道”和“大丈夫之道”的不同。____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7.孟子为什么认为公孙衍,张仪不配称为大丈夫?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8.品读课文,句段赏析富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9.学了这篇课文,你有什么看法?谈谈你对这篇课文的理解。____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________《生于忧患,死于安乐》10.联系现实生活,谈谈你对“生于忧患,死于安乐”的理解。____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________11.品读课文,句段赏析舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________12.本文的中心论点是什么?作者是从哪两个方面论证的?请简述本文的论证思路。____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.说说《得道多助,失道寡助》这篇文章的在写作上有何特点。

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

14.在孟子心目中什么样的人才是真正的大丈夫?怎样做才能成为真正的大丈夫呢?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

15.谈谈你对《生于忧患,死于安乐》这篇文章的理解和看法。

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

16.结合《得道多助,失道寡助》和下面的【链接材料】,简要说明这两段文字共同体现了怎样的思想。

【链接材料】 勾践①说于国人曰:“寡人不知其力之不足也,而又与大国执仇,以暴露百姓之骨于中原,此则寡人之罪也。寡人请更②!”于是葬死者,问伤者,养生者;吊有忧,贺有喜;送往者,迎来者;去民之所恶,补民之不足。……非其身之所种则不食,非其夫人之所织则不衣。十年不收于国,民俱有三年之食。国之父兄请曰:“昔者夫差耻吾君于诸侯之国,今越国亦节③矣,请报之。”…… 果行,国人皆劝④。父勉其子,兄勉其弟,妇勉其夫,曰:“孰是君也,而可无死乎⑤?”是故败吴于囿⑥,又败之于没⑦,又郊败之。

(选自《国语·勾践灭吴》)

【注释】①勾践:春秋时期越国国君。他曾被吴王夫差打败。②更:改正。③节:节制。④劝:勉励。⑤孰是君也,而可无死乎:谁有我们这么好的国君啊,能不为他拼死作战吗?⑥囿:古地名。⑦没:古地名。

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

17.《孟子·尽心上》中说:“穷则独善其身,达则兼济天下。”这句话与文中的哪句话意思相近?该如何理解?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

18.《富贵不能淫》和《生于忧患,死于安乐》两篇文章都是小短论,请从主题、结构、写法等方面比较一下它们的异同点。

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

第三阶段 课后达标测试

(时间:40分钟 分值:45分)

一、基础知识(15分)

1.下列句中加横线字意义相同的一项是( )(1分)

A.池非不深也 园林池沼宽畅

B.兵革非不坚利也 可汗大点兵

C.然而不胜者 不以木为之者

D.攻亲戚之所畔 辍耕之垄上

2.对下面语句中加点词解释不正确的一项是 ( )(1分)

A.傅说举于版筑之间 举:被举用,被选拔

B.曾益其所不能 曾:同“增”,增加。

C.衡于虑,而后作 作:发作

D.出则无敌国外患者 出:在外面,指国外。

3.比较下列各组加点的词语,意思相同的一项是 ( )(1分)

A.国恒亡 B.故天将降大任于是人也

河曲智叟亡以应 故虽有名马,祗辱于奴隶人之手

C.故天将降大任于是人也 D.国恒亡

安能辨我是雄雌 则有去国怀乡

4.下列句子中没有通假字的一项是( )(1分)

A.政通人和,百废具兴

B.寡助之至,亲戚畔之

C.寒暑易节,始一反焉

D.野芳发而幽香

5.下列四组句子中加点词的用法不同的一组是( )(1分)

A.困于心,衡于虑,而后作 百里奚举于市

B.故天将降大任于是人也 相与步于中庭

C.孙叔敖举于海 贤于材人远矣

D.征于色,发于声,而后喻 其一犬坐于前

6.下列各句中加点的“之”与例句中“之”的用法相同的一项是( )(1分)

例句:女子之嫁也

A.丈夫之冠也

B.山川之美,古来共谈

C.往之女家

D.与民由之

7.下面对《生于忧患而死于安乐》文段内容的理解不正确的一项是 ( )(1分)

A.作者认为人才是在艰苦环境中造就的,因此要增长才干,必须先经受艰苦磨炼。

B.本文在论述造就人才问题时,强调了客观条件和主观因素两个方面的作用。

C.文章在阐述的思路上,先从国家再说到个人,这样使文章论述层次显得很清楚。

D.本文中心论点是“生于忧患,死于安乐”。

8.根据画线句子,续写两个句子,使之构成排比。(2分)

人活于世上总要有些信仰,为了心中的道义,有人像孟子所说的“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,有人像____________,有人像_______________。

9.文学常识填空。(2分)

这两篇短文选自《___________》,孟子,名___________,___________学派代表人物之一,战国时期___________家。

10.某班开展“我所了解的孟子”的语文实践活动,请你完成以下任务。(4分)

(1)【故事大盘点】孟子及其弟子留下了不少脍炙人口的故事,如“孟母三迁”等。请你再写出两个与孟子或者其弟子有关的故事名称。(2分)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(2)【观点大讨论】当今有不少家长效仿古代“孟母三迁”的做法,争先恐后地购买名校周边的“学区房”。你认为家长的这种做法可取吗?请说明理由。(2分)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

二、课内精读(20分)

(一)阅读《富贵不能淫》,完成题目。(10分)

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉 一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”孟子曰:“是焉得为大丈夫乎 子未学礼乎 丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”

11.解释下列句中加点词的意思。(2分)

(1)妾妇之道 (______)

(2)无违夫子(______)

12.用“/”标出下面句子的两处朗读停顿。(2分)

公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉

_______________________________________________________________________________________

13.把下列句子翻译成现代汉语。(2分)

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

_______________________________________________________________________________________

14.请对比分析孟子所说的“妾妇之道”和“大丈夫之道”的不同。(2分)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

15.公孙衍、张仪非大丈夫的原因?(2分)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(二)阅读《生于忧患,死于安乐》,回答后面的题目。(10)

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患而死于安乐也。

16.解释下列加点词在句中的意思。(2分)

(1)百里奚举于市(______)

(2)出则无敌国外患者(______)

17.把下列句子翻译成现代汉语。(2分)

困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

_______________________________________________________________________________________

18.请用自己的语言表述“入则无法家拂士、出则无敌国外患者,国恒亡”这句话的意思。(2分)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

19.文中列举的六位历史人物的人生经历有哪些相似之处?(2分)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

20.两千多年来,孟子的许多思想一直对后人有着深远影响。请结合实际谈谈本文观点给你的启示。(2分)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

三、课外精练(10分)

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市,故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡,然后知生于忧患,而死于安乐也。

(《生于忧患,死于安乐》)

【乙】上①问侍臣:“创业与守成②孰难?”房玄龄曰:“草昧③之初,与群雄并起角力而后臣之,创业难矣!”魏征曰:“自古帝王,莫不得之于艰难,失之于安逸,守成难矣。”上曰:“玄龄与吾共取天下,出百死,得一生,故知创业之难。征与吾共安天下,常恐骄奢生于富贵,祸乱生于所忽④,故知守成之难。然创业之难,既已往矣,守成之难,方当与诸公慎之。”

(选自《资治通鉴·唐纪》)

【注释】①上:指唐太宗。②守成:保持成就。③草昧:蒙昧、模糊不定的状态。④忽:不注意,不重视。

21.解释下列句子中加点的词。(2分)

(1)行拂乱其所为 乱:______

(2)发于声,而后喻 发:_______

(3)创业与守成孰难 孰:______

(4)征与吾共安天下 安:______

22.下列句子中朗读节奏划分不正确的一项是( )(2分)

A.故天将降大任于是/人也

B.然后/知生于忧患而死于安乐也

C.莫不/得之于艰难

D.玄龄与吾/共取天下

23.用现代汉语翻译文中画线的句子。(2分)

(1)所以动心忍性,曾益其所不能。_______________________________________________________________________________________

(2)然创业之难,既已往矣。

_______________________________________________________________________________________

24.回答下面的问题。(4分)

(1)【甲】文是从哪些角度来阐述问题的,同时注明了中心论点。

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(2)【乙】文中唐太宗的治国思想与孟子有相似之处,请结合选文简要分析。

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

【参考答案】

第一阶段

1.米粟(sù) 域民(yù) 亲戚畔之(pàn)

公孙衍(yǎn) 丈夫之冠(guàn) 女家(rǔ)

富贵不能淫(yín)

畎亩(quǎn) 傅说(yuè) 胶鬲(gé)

百里奚(xī) 法家拂士(bì)

2.①寡助之至,亲戚畔之(“畔”通“叛”,背叛。)

②往之女家(“女”同“汝”,你)

③曾益其所不能(“曾”同“增”,增加。)

④衡于虑(“衡”同“横”,梗塞,不顺。)

⑤法家拂士(“拂”通“弼”,辅佐。)

3.①外城。例:七里之郭。

②护城河。例:池非不深也。

③离开。例:委而去之。

④内外亲属,包括父系亲属和母系亲属。例:亲戚畔之。

⑤安静。例:安居而天下熄。

⑥真正,确实。,例:公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?

⑦兴起,被任用。例:舜发于畎亩之中。

⑧捣土用的杵。例:傅说举于版筑之中。

⑨狱官。例:管夷吾举于士。

⑩这样以后。,例:然后知生于忧患,而死于安乐也。

4.①优势,名词 锐利,形容词

②内城,名词 城墙,名词

③国防,名词 国都,名词

④能够 实现

⑤告诫 谨慎

⑥居住 住所

⑦国防 国家

⑧违背 同“弼”,辅佐

⑨给 在

5.①名词作动词,限制

②形容词作动词,巩固

③形容词作动词,震慑

④名词作动词,行冠礼

⑤形容词的使动用法,使……迷惑

⑥动词的使动用法,使……动摇⑦动词的使动用法,使……屈服

⑧形容词的使动用法,使……痛苦。

⑨形容词的使动用法,使……劳累。

⑩形容词的使动用法,使……饥饿。

形容词的使动用法,使……贫困。

所动:动词的使动用法,使……惊动。忍:形容词的使动用法,使……坚忍。

6.文言虚词

三里之城(助词,的)

环而攻之而不胜(代词,指被包围的城)

之 多助之至(动词,到)

天下顺之(代词,指得道之人)

亲戚畔之(代词,指失道之人)

7.特殊句式

①“……也”表判断

②“谓”表判断

③状语后置。正常语序为“舜于畎亩之中发”

8.可以分为三层。

第一层:开头一句,即“天时不如地利,地利不如人和”。第二层:从“三里之城”到“委而去之,是地利不如人和也”。第三层:从“故曰:域民不以封疆之界”到最后“战必胜矣”。

9.第一层:摆出观点,提挈全文。第二层:围绕中心论点,连用两个论据进一步论证。第三层:在前两层论述的基础上进一步阐发,将论点的范围由战争推及到治国,从而全面体现孟子的政治主张,使文章更具普遍意义。

10.天时不如地利,地利不如人和。

11.景春心目中的大丈夫,是像公孙衍、张仪那样位高权重,令人望而生畏的当权者。

12.孟子认为公孙衍、张仪之流靠摇唇鼓舌、曲意顺从诸侯的意思往上爬,没有仁义道德的原则,因此,不过是小人、女人,奉行的是“妾妇之道”,哪里谈得上是“大丈夫”呢?(或“以顺为正者,妾妇之道也”)可列举文天祥、鲁迅、项羽等典型例子。

13.他们都是经历了一段艰难困顿的生活之后才发奋而成就一番大事业的,他们都经历过艰苦的磨炼,自身也在艰苦奋斗中有所成就。

14.“故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能”讲的是一般人成长历程,讲述了一个“逆境出人才”的道理。“自古英雄多磨难,从来纨绔少伟男”“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”等与之相同。

15.第2段先提出人要有所作为,成就大业,还要重视人的主观因素,提出“困于心,衡于虑,而后作”的观点。接着由个人说到国家,指出决定国家存亡的因素和个人能否成就大业的因素相仿,最后推出论点。

第二阶段

1.“道”指施行仁政。“人和”指下文说的“多助”和“天下顺之”,是克敌制胜的重要条件。而只有施行“仁政”,方能得“人和”,得民心,民心所向,作战就会取得胜利。

2.本文论证的主要特点是采取“总—分—总”的论证结构。先提出中心论点“天时不如地利,地利不如人和”,然后再分别设例证明“天时不如地利”和“地利不如人和”,最后再从道理上论证中心论点。

3.本文主要是借战争谈政治。孟子借谈战争的取胜条件以阐明他的政治主张,他主张国君要有仁德,施行仁政(“得道”),这样才能“多助”,民众才会归顺,而“天下顺之”,“战必胜矣”,国家才能长治久安。

4.孟子提出天时、地利、人和三个概念,并将这三者加以比较,层层推进。用两个“不如”强调了“人和”的重要性,同时反映出孟子所说的“仁政”。在比较中立论,给人的印象极其深刻。且这两个分句句式相同,语气十分肯定,斩钉截铁,不容置疑。

5.本文论述了战争中民心向背的问题,指出民心所向是战争胜负的主要因素,突出“人和”在战争胜负中的决定性作用,体现了孟子的“仁政”思想。

6.“妾妇之道”表现为顺从,其本质是在权力面前无原则,如张仪之流,只是顺从秦王的意思;“大丈夫之道”表现为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,其本质是对内心的仁、义、礼的坚守,一如儒家所倡导的“穷则独善其身,达则兼济天下”。

7.孟子认为公孙衍,张仪之流靠摇唇鼓舌,曲意顺从诸侯的意思往上爬,没有仁义道德的原则,因此不过是小人,谈不上是大丈夫。

8.这句话出自《孟子》,是中华民族的传统美德,也是我们每个中国人的行为准则。在现实生活中,面对金钱利益的诱惑,不乱其心;在危及国家民族利益的时刻,我们要敢于挺身而出,不怕牺牲,做一个真正的大丈夫。

9.《富贵不能淫》这篇短文语言幽默含蓄,讽刺深刻尖锐。通过言“礼”来说明女子出嫁时母亲的嘱咐,由此得出“以顺为正者,妾妇之道也”,由此来讽刺公孙衍、张仪之流不以正义为标准,而是以顺从为原则臣服于君权,是在行“妾妇之道”。文中还运用了排比句式,增强了文章的气势和感染力。如文中的“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道”“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”这些句子读来气势磅礴,铿锵有力,具有极强的感染力。后者更是成为千古名句。

10.课文是从两个角度说理的。一是关于人才的造就问题。孟子在这个问题上强调了两个方面:一方面人的才能是在艰难困苦的磨炼中形成的、增长的,担当“大任”者,必先经历一番“苦”“劳”“饿”等等艰难困苦的磨炼,方能增长才能,担此大任。才能不是天生的,而优哉游哉,贪安图乐,自然也增长不了才能。才能从磨炼中来。另一方面他指出人要能够经受住挫折困顿的考验,在挫折困顿中奋起,这样才会有所作为。挫折困顿面前,振作精神,努力奋斗,发挥主观能动性,方能冲出困境;若颓然丧志,一蹶不振,自然也就消沉下去。才能从奋斗中来。二是关于国家的治理问题。孟子指出拥有贤臣,采纳诫谏,保持警觉,居安思危对一个国家是极端重要的,这关系到国之存亡。孟子的这个思想有深远的意义,试想,一个国家如果奸邪当道,佞幸弄权,沉湎安乐,丧失警觉,那么其前途命运是可想而知的。

11.运用排比,连举六位圣贤的成功事迹,来表明“生于忧患”的普遍现象。同时注重遣词用字,六句话,六个动词,一个“发”,五个“举”,表现了人物由微贱向显达的运动过程,同时又暗示了人物的身份。舜为君子,是圣人,他的成功虽有尧的赏识的因素,但主要靠的是他自身的才能和努力,故曰“发”,傅说等是臣子,是贤人,他们的成功虽有自身的能力因素,但是主要靠的是遇到了一位明主,故曰“举”。

12.本文的中心论点是“生于忧患,死于安乐”。作者从个人、国家两方面论证。文章先谈造就人才的问题,以六个出身低微、经过种种磨炼而终于身负“大任”的显贵人物为例来说明人才是在艰苦环境中造就的,同时又重视人的主观因素,提出“困于心,衡于虑,而后作”的观点。从两方面说明人要有所作为,成就大业,就必须在生活、思想、行为等方面经受一番艰难甚至痛苦的磨炼。接着由个人说到国家,指出决定国家存亡的因素和个人能否成就大业的因素相仿,最后推出论点。

13.①本文善于运用设喻的方法。从文章末尾来看,孟子虽反对战争,却多次提到战争,这是为了迎合各诸侯的心理所打的比方,以便有机会向诸侯们宣传自己的“仁政”主张。②采用了排比的修辞手法,使文章语气强烈,具有说服力。③本文析理精微,议论恢宏,气势奔放,阐明引申层层深入,逻辑性很强。

14.孟子认为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”才称得上是真正的大丈夫。“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道”这样做了以后,再抱以“得志与民由之,不得志独行其道”的立身处世态度,这样才能够成为真正的堂堂正正的大丈夫。

15.《生于忧患,死于安乐》选自《孟子·告子下》,是一篇论证严密、雄辩有力的说理散文。作者先列举六位经过贫困、挫折的磨炼而终于担当大任的人的事例,证明忧患可以激励人奋发有为,磨难可以促使人有新成就。接着,作者从一个人的发展和一个国家的兴亡两个不同的角度进一步论证忧患则生、安乐则亡的道理。最后水到渠成,得出“生于忧患,而死于安乐”的结论。全文采用列举历史事例和讲道理相结合的写法,逐层推论,使文章紧凑,论证缜密;此外,文章多用排比句和对仗句,既使语气错落有致,又造成一种势不可当的气势,有力地增强了论辩的说服力。

16.两段文字共同体现了“以人为本”(或:得民心者得天下)的思想。孟子所说的“人和”体现的是“以人为本”的思想。勾践能打败吴国,也是因为他“以人为本”,关注民心民情,重视人心向背。

17.这句话与文中的“得志,与民由之;不得志,独行其道”这句话意思相近。“穷则独善其身,达则兼济天下”意思是说“不得志时就洁身自好修养个人品德,得志时就使天下都这样。”普遍的观点认为这是中国文化精髓的“儒道互补”的体现,后半句体现了儒家的理想主义和入世精神,前半句则显示出道家的豁达态度和出世境界。

18.示例一:《富贵不能淫》和《生于忧患,死于安乐》都长于言辞,论证严密,富有说服力和感染力。

示例二:两篇小短论论证方式和行文结构是不同的。《富贵不能淫》运用举例论证、对比论证的方法,先举出公孙衍,张仪的反例,论述他们奉行的是“妾妇之道”,再论述作者心目中大丈夫的标准;《生于忧患,死于安乐》运用举例论证,先讲述历代名臣成长史,再论述一般人的成长历程,然后由成才推及治国的道理,最后归纳出论点,属于“层进”的归纳式结构。

示例三:两篇小短论的主题不同。《富贵不能淫》论述了作者心目中大丈夫的标准是“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”;《生于忧患,死于安乐》围绕客观环境和国家命运的关系,阐述了“生于忧患,死于安乐”的道理。

第三阶段

1.C

【解析】A护城河 池塘B武器 士兵C的D助词,主谓间取消句子独立性,动词到

2.C

【解析】有所作为

3.B

【解析】A灭亡,没有B所以C这个,判断动词,是D国家,国都

4.D

【解析】A俱B叛C返

5.C

【解析】考查对文言词语“于”字的理解。A.B.D三项的“于”都是“在”。C项,在/比。

6.A

【解析】这类题目多数是考查文言实词中一词多义的现象,而这些文言实词基本上都是同学们在课内文言文中学习过的。解题时,应先套用我们学习过的文言实词的意思,再联系上下文检验,经检验意思通顺,则为正确答案。例句中的“之”放在主谓之间,取消句子的独立性,不译。A.与例句同;B.助词,的;C.音节助词,不译;D.代词,文中指正道。故选A。

7.C

【解析】从个人说到国家

8.示例:文天祥所说的“人生自古谁无死?留取丹心照汗青” 李清照所说的“生当作人杰,死亦为鬼雄”

【解析】开放性语言运用,没有统一答案。仿写要求句式相同或相似,能做到语意连贯;内容设计合情合理,表述正确即可。力求做到形神兼备,语意流畅。注意例句运用的是比喻修手法,格式人物+名言。

9.孟子 轲 儒家 思想

【解析】本题考查学生文学常识的把握,文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读文章的相关情节,根据问题作答即可。注意“轲”“儒”字的写法。

10.(1)示例:孟母断织、孟子休妻(始作俑者) (2)示例一:我认为家长的这种做法不可取。很多家长这样做只是出于一种跟风心理,自己的孩子是否适合上名校要根据孩子的实际情况做出判断。示例二:我认为家长的这种做法可取。因为名校集中了优质教育资源,孩子在这样的环境中求学更容易成才。

【解析】(1)此题考查的是学生对名人历史故事的积累与识记,要求学生在日常读书与学习中,注意多积累,多背诵,这样才能轻松应对此种题型。母断织、孟子休妻(始作俑者)有关孟子的故事有:孟母断织、孟子休妻。(2)本题考查学生思维的拓展能力。表达上的优劣会成为关键因素。要加强语言的系统训练。对主观题的基本要求是:第一,简明;第二,条理清晰;第三,表达要富于美感,自然流畅,有感染力。示例:我认为家长的这种做法不可取。很多家长这样做只是出于一种跟风心理,自己的孩子是否适合上名校要根据孩子的实际情况做出判断。

二、(一)11.(1)方法 (2)违背

12.公孙衍、张仪/岂不/诚大丈夫哉

13.富贵不能惑乱他的心,贫贱不能动摇他的节,威武不能屈服他的志。这才叫做大丈夫!

14.“妾妇之道”表现为顺从,其本质是在权利面前无原则,如张仪之流,只是顺从秦王的意思;“大丈夫之道”表现为“富贵不能淫,威武不能屈,贫贱不能移”,其本质是对内心的仁义礼的坚守,一如儒家所倡导的“穷则独善其身,达则兼济天下”。

15.他们以自己的喜怒哀乐行事,挑起天下战争,这是崇尚强权,极端的个人主义;他们不以正义为标准不以天下太平为己任,不以百姓幸福为理想。

【解析】11.这道题目考查的是文言文中重点字词的解释,是初中生学习文言文最基础的一项,只有对重点字词解释正确了,才能进一步理解句子,弄清全文大意。注意“道”常在文言文中出现,要识记其意思。

12.本题考查学生划分文言句子节奏的能力。有以下六种情况注意停顿:主谓之间要停顿;谓宾之间要停顿;谓语中心语和介宾短语之间要停顿;“古二今一”之间要停顿;关联词后面要停顿;总领性词语后面要停顿。根据句意:公孙衍和张仪难道不是真正的大丈夫吗?来划分即可。

13.本题考查的是对文言句子的翻译。文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,无论是哪种方法,都应做到:忠实原文、语句通顺、表意明确、语气不变、符合现代汉语语法规范。翻译句子时,要注意重点词语,一定要翻译到位,切记漏翻关键词语。注意以下关键词语的意思:“淫”,乱;“移”,动摇。

14.此题考查学生对文章内容的理解。“妾妇之道”表现为顺从,其本质在权力面前无原则,如张仪之流,只是顺从秦王的意思。而大丈夫之道则表现为“富贵不能淫,威武不能屈,贫贱不能移”,其本质为对内心的仁义礼的坚守。

15.本题考查对文本内容的理解与掌握。根据第一段中的“一怒而诸侯惧,安居而天下熄”可知他们以自己的喜怒哀乐行事,挑起天下战争,这是崇尚强权,极端的个人主义;他们不以正义为标准,不以天下太平为己任,不以百姓幸福为理想。所以他们不是大丈夫。

(二)16.(1)集市 (2)匹敌、相当

17.心里忧愁,思虑堵塞,然后才有所作为;表现在脸色上,流露在言谈中,才能被人们了解。

18.一个国家,内部如果没有守法度的大臣和辅佐君王的贤士,外部没有势力、地位相当的国家和外来的忧患,这个国家就往往会灭亡。

19.这些人虽出身低微,但他们在经受了艰苦磨炼之后,终于成就了不平凡的事业。

20.①人才是在艰苦环境中造就的。②人要有所作为,成就大业,就必须在生活、思想、行为等方面经受一番艰难甚至痛苦的磨炼。③一个国家要想长治久安,就必须居安思危。

【解析】16.本题考查学生理解文言词语意思的能力。文言实虚词的学习和积累是学习文言文的首要环节,这就要求考生不仅要理解和掌握常见实虚词的基本意义和用法,而且还要注意词语在上下文中的特殊含义和用法,这就要求学生能活学活用。根据句意来理解词语的意思即可。(1)百里奚在集市中被选拔。市:集市。(2)外部没有与之匹敌的邻国和来自外国的祸患。敌:匹敌、相当。

17.文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,无论是哪种方法,都应做到:忠实原文、语句通顺、表意明确、语气不变、符合现代汉语语法规范。注意以下词语的意思:“衡”通“横”,梗塞,不顺;“作”,振作;“喻”,明白。

18.本题考查翻译语句。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅,并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。第一句话,注意“入”,在国内;“出”,在国外;“拂”,通假字,通“弼”,辅佐;“恒”,经常.句意为:一个国家,它的国内如果没有坚持法度的世臣和能够忠心辅佐君主的贤士,国外如果没有势力地位相等的敌对国家和外患,这样的国家常常会灭亡。

19.本题考查理解课文内容。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,找出相关的语句,概括即可。阅读第一段内容,从“舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市”中,概括为:他们都出身卑微,都经历磨难最终有所作为。

20.本题考查感悟启示。解答此题的关键是在了解文章大意的基础上,结合自己的成长经历,来谈感悟即可,做到言之有理.阅读全文,了解内容,找出本文中孟子的观点是:“生于忧患,死于安乐”;然后结合自己的生活经历,从“人才是在磨难中造就的,要经历磨难,才能有所作为”等方面来谈感受即可。

三、21.(1)扰乱 (2)显露、流露 (3)哪一个 (4)使……安定,管理

22.A

23.(1)用这些来使他的心受到震撼,使他的性格坚忍起来,增加他原来所没有的才干。 (2)但是创业的艰难(时期),已经过去了。

24.(1)先从个人角度正面论证“生于忧患”,再从国家角度反面论证“死于安乐”。 (2)他们都认为治理国家要有“忧患意识”。国君只有居安思危,常念“守成之难”,才能使国家基业稳定。

【解析】21.本题考查学生理解文言词语意思的能力。文言实词的学习和积累是学习文言文的首要环节,这就要求考生不仅要理解和掌握常见实词的基本意义和用法,而且还要注意词语在上下文中的特殊含义和用法。注意“安”是词类活用,形容词的使动用法,使……安定。

22.本题考查学生划分文言句子节奏的能力。有以下六种情况注意停顿:主谓之间要停顿;谓宾之间要停顿;谓语中心语和介宾短语之间要停顿;“古二今一”之间要停顿;关联词后面要停顿;总领性词语后面要停顿。.A项的朗读节奏应为:故/天将降大任于是人也。

23.本题考查的是对文言句子的翻译。文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,无论是哪种方法,都应做到:忠实原文、语句通顺、表意明确、语气不变、符合现代汉语语法规范。翻译句子时,要注意重点词语,一定要翻译到位,切记漏翻关键词语。注意以下关键词语的意思:“动”,使……惊动;“忍”,使……坚韧;“既已”,已经。

24.本题考查的是对文本内容理解与分析能力。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括即可。①“人恒过然后能改,困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻”,先从个人角度正面论证“生于忧患”;“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”,再从国家角度反面论证“死于安乐”。②他们都认为治理国家要有“忧患意识”。国君只有居安思危,常念“守成之难”,才能使国家基业稳定。

天时不如地利

地利不如人和

生于忧患

死于安乐

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读