第12课《与朱元思书》课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 第12课《与朱元思书》课件(共33张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-02 20:02:31 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

与朱元思书

1.掌握有关“骈文”的文体知识,理解重点文言实词、虚词的意义。(重点)

2.学习作者借景抒情,抓住富春江水绮丽多姿的特点来有层次地写景的方法。(难点)

3.感受富春江山水的绮丽多姿,体会作者的高洁志趣和追求自由的情怀。

古人说:“仁者乐山,智者乐水。”与自然融为一体是文人学士的共同追求。他们用心灵观察体会自然万物之美,赋予山水灵性、情感乃至生命,留下了多少诗篇,多少画卷,多少脍炙人口的美丽传说……吴均的《与朱元思书》为我们留下了独具特色的富春江景,让我们悉心体味、尽情观赏。

导入新课

有关资料

吴均(469—520),字叔庠,吴兴故鄣(现在浙江安吉)人。南朝梁文学家。工于写景,诗文自成一家,“均文体清拔有古气,好事者或学之,谓为‘吴均体’”。吴均善于以骈文写书信,今存《与施从事书》《与朱元思书》《与顾章书》三篇,俱以写景见长,文笔清丽,韵味隽永,是齐梁山水小品中的骈体佳作。

1.作者介绍

《与朱元思书》是南朝山水小品中的名作,原是作作者给友人朱元思信中的一段。文中生动细腻地描绘了富春江从富阳到桐庐一段沿途百里的秀美风光。虽然只是片段,但这段文字无论从内容还是结构上看,都有相对的完整性,历来被人们当做独立成篇的山水佳作。

2.背景资料

本文是一篇骈体文,是和散文相对的一种文体,起源于汉末,形成于魏晋,盛行于南北朝。骈体文的最大特点是讲求对仗。全篇以偶句为主,构成字数相等的上下联,句法结构相互对称,词性、词义相互配对,句子的字数通常是四字句、六字句相互交替。其次是讲求平仄,上下联要平仄相对,平对仄,仄对平。其三是讲究用典,目的是使文章委婉、含蓄、典雅、精练。《与朱元思书》具有骈文的音韵美,却无骈文的繁复,全文清新、优美,是我国古代文学中描写山水的经典之作。

3.文体知识

字词梳理

字音字形

水皆缥碧 急湍甚箭 互相轩邈

千转不穷 经纶世务 泠泠作响

横柯上蔽 嘤嘤成韵 鸢飞戾天

piǎo

líng

zhuàn

miǎo

tuān

lún

kē

yīng

yuān

lì

借助“注释”和“工具书”

1.尝试边读边口译、对译课文,难以理解的词句标注供讨论。

2.摘录文中重要的实词、成语(词语)和名言警句。

疏通文意

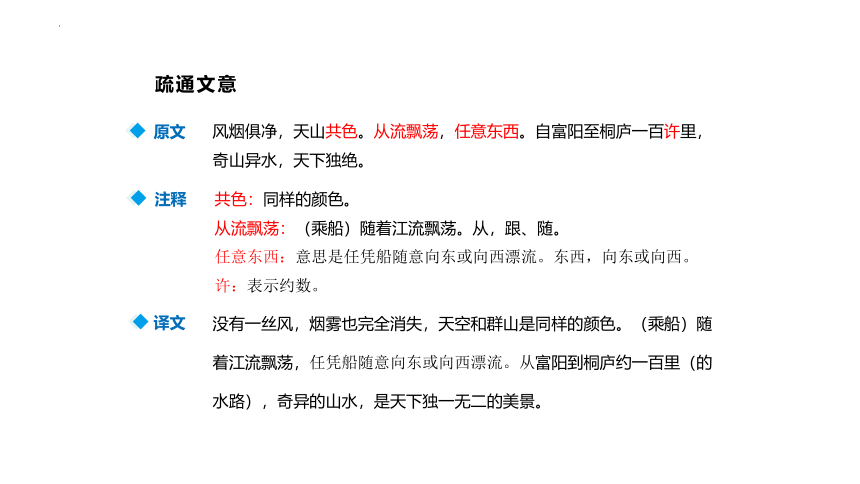

疏通文意

共色:同样的颜色。

从流飘荡:(乘船)随着江流飘荡。从,跟、随。

任意东西:意思是任凭船随意向东或向西漂流。东西,向东或向西。

许:表示约数。

风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。

原文

注释

没有一丝风,烟雾也完全消失,天空和群山是同样的颜色。(乘船)随着江流飘荡,任凭船随意向东或向西漂流。从富阳到桐庐约一百里(的水路),奇异的山水,是天下独一无二的美景。

译文

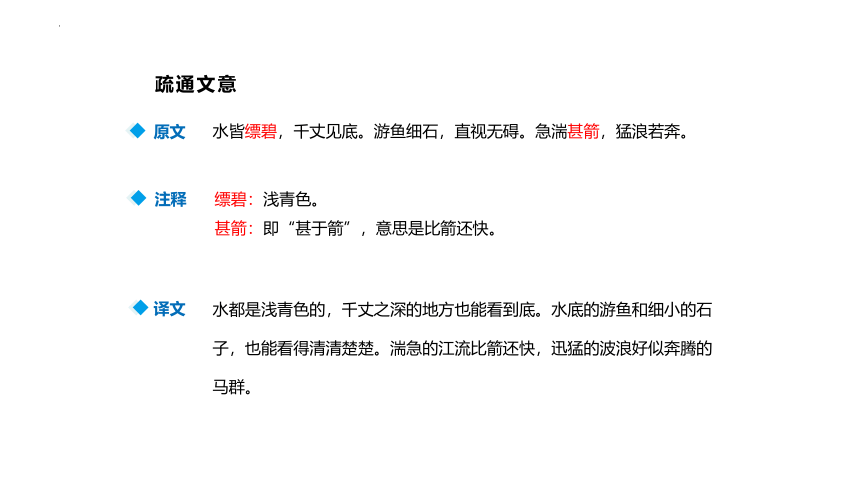

疏通文意

缥碧:浅青色。

甚箭:即“甚于箭”,意思是比箭还快。

水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。

原文

注释

水都是浅青色的,千丈之深的地方也能看到底。水底的游鱼和细小的石子,也能看得清清楚楚。湍急的江流比箭还快,迅猛的波浪好似奔腾的马群。

译文

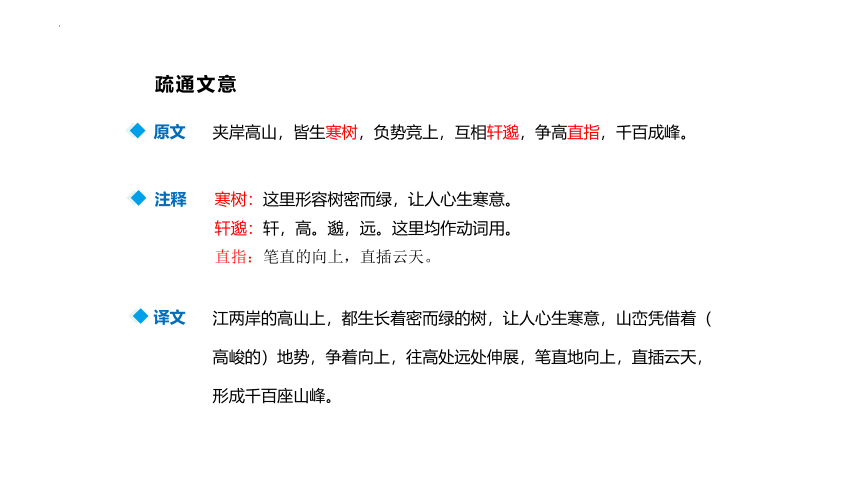

疏通文意

寒树:这里形容树密而绿,让人心生寒意。

轩邈:轩,高。邈,远。这里均作动词用。

直指:笔直的向上,直插云天。

夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。

原文

注释

江两岸的高山上,都生长着密而绿的树,让人心生寒意,山峦凭借着(高峻的)地势,争着向上,往高处远处伸展,笔直地向上,直插云天,形成千百座山峰。

译文

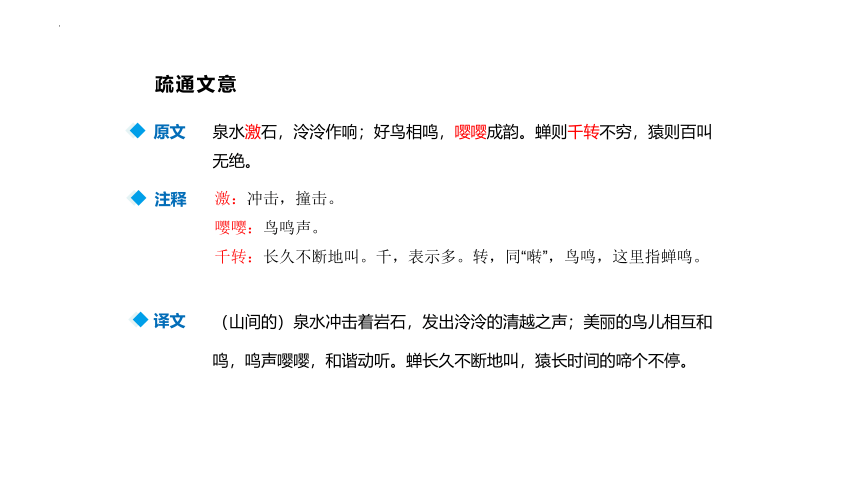

疏通文意

激:冲击,撞击。

嘤嘤:鸟鸣声。

千转:长久不断地叫。千,表示多。转,同“啭”,鸟鸣,这里指蝉鸣。

泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。

原文

注释

(山间的)泉水冲击着岩石,发出泠泠的清越之声;美丽的鸟儿相互和鸣,鸣声嘤嘤,和谐动听。蝉长久不断地叫,猿长时间的啼个不停。

译文

夹岸高山,皆生寒树。负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。

译文:极力追求名利的人,看到这些雄奇的高峰就会平息名利之心。那些治理国家大事的人,看到这些幽美的山谷,就会流连忘返。横斜的树枝在上面遮蔽着,即使在白天,也像黄昏时那样阴暗;稀疏的枝条交相掩映,有时也可以见到阳光。

整体感知

文章的3个自然段分别写什么?这三段之间是什么关系?

富春江的景色:

描写异水

描写奇山

总

分

奇山异水,天下独绝

结构美结构美

“奇山异水,天下独绝”是本文所写景色的总体特征,全文都围绕着“奇”和“异”这两个字在写。

文中哪一句话最能概括课文所写景色的特征?

第一段先写什么后写什么?在全文中起什么作用?

先是“风烟俱净,天山共色”从远景着笔,作静态描写;其次“从流漂荡,任意东西”不仅写出了江流宛转,随山形而变,更表现了作者陶醉于美景的悠然自得之感,是动态描写;

最后以“奇山异水,天下独绝”八个字概括了一百余里游览途中所见之美,领起全篇。

精读细研

1.作者是如何来写“奇山”的?

直接写山:夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,

互相轩邈,争高直指,千百成峰。

山中之景:泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,

嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则

百叫无绝。

听觉

(对偶)

视觉(拟人)

精读细研

2.文章题目为《与朱元思书》,读完课文,说说作者对朋友进行了哪些规劝?

作者劝朋友寄情山水,避世隐退,不要为世俗所困扰。

疑难探究

1.作者在文中描写了山中的各种声音,有什么作用?

以闹写静,显示出山深无人的幽静。含蓄地否定了世俗社会,表达了对大自然的向往。

为后文的“鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反”埋下伏笔,强调大自然对人潜移默化的作用,也表现了大自然的美丽。

疑难探究

2.面对奇山异水,作者发出了怎样的感慨?你是如何理解作者的感慨的?

这里的一切是那么恬美和谐、幽静美妙,作者置身于大自然的怀抱之中,暂时忘记了尘世的角逐和俗务的缠身。

作者为这奇伟、瑰丽、美妙、和谐的山光水色所陶醉,人变得更奋发,精神变得更高尚,境界也超出世俗的追求了。

鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。

疑难探究

3.“鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。”这是作者的观感,它体现的志趣与“知其不可而为之”“采菊东篱下,悠然见南山”的遁世隐居情怀有何不同?

作者的这种志趣既不同于“知其不可而为之”的积极入世的思想,又不同于“采菊东篱下,悠然见南山”的消极遁世的态度,而是一种对轻松自然的崇尚,对自由和谐的向往和对欢乐生命的礼赞。它比前者少了一份严肃,多了一份潇洒,比后者少了一份悲观,多了一份开朗,更具常人心态,更使人感到亲切。

质疑探究:

本文情景兼美,能给人美的享受、心灵的愉悦。请同学们自己再品读课文,看看作者采用了哪些艺术手法写就这篇美文

*

1、总分结构,脉络分明。

首段以“奇山异水,天下独绝”总起全篇,二、三两段分承“异水” 和”“奇山”两方面,围绕“独绝”二字生发和描摹。

*

2、动静结合,摇曳多姿。

第二段写水,采用动静结合的方法,突出水静态时的清澈和动态时的湍急的特点,水之异尽现。

第三段写山,以鸟禽的声音,来反衬山林之寂静,以动写静,动静互现。

*

3、视听兼备,形声相融。

本文兼从视觉和听觉两方面写景,使景物声情并茂,生动传神,加深感受,给人以身临其境之感。

*

4、按地点转移,由近及远的顺序写:从流飘荡,俯视碧水,仰观青山。

5、采用多种修辞手法使描写对象形象鲜明,富于生机(夸张、比喻、对偶、拟人)。

*

本文从行船游江的实感出发,描绘了自富阳至桐庐一带富春江的山水景物,流露出作者对追求名利之徒的蔑视,含蓄地传达出向往自然、厌弃尘俗的思想感情。

主旨归纳

学习了本课后,你有哪些收获和感想?

告诉大家好吗?

总写

分写

奇山异水,天下独绝

异

水

奇

山

山势:连绵陡峭、直插云天

山中物:

万物欣荣

天籁动听

光影多变

(中心句)

水静处:清澈透明 千丈见底

( 静态)

水急处:如箭如奔

(动态)

(视觉)

( 听觉)

奇山异水

天下独绝

(视觉)

与朱元思书

一、富春江秀丽的自然景色:

奇山异水,天下独绝。

(总领全文)

(总写)

(分写)

水之异

二

水皆缥碧,千丈见底

游鱼细石,直视无碍

清澈

急湍甚箭,猛浪若奔

流急

(总写)

(静态)

(动态)

(夸张、比喻、对偶)

(夸张)

山之奇

三

夹岸高山,皆生寒树

负势竞上, 互相轩邈

争高直指, 千百成峰

泉水激石,好鸟相鸣

蝉鸣千转,猿则百叫

(视觉)

(听觉)

——色

——形

——声

(拟人)

(对偶)

板书设计

光读书不思考也许能使平庸之辈知识丰富,但它决不能使他们头脑清醒。

—— 约·诺里斯

教师寄语

与朱元思书

1.掌握有关“骈文”的文体知识,理解重点文言实词、虚词的意义。(重点)

2.学习作者借景抒情,抓住富春江水绮丽多姿的特点来有层次地写景的方法。(难点)

3.感受富春江山水的绮丽多姿,体会作者的高洁志趣和追求自由的情怀。

古人说:“仁者乐山,智者乐水。”与自然融为一体是文人学士的共同追求。他们用心灵观察体会自然万物之美,赋予山水灵性、情感乃至生命,留下了多少诗篇,多少画卷,多少脍炙人口的美丽传说……吴均的《与朱元思书》为我们留下了独具特色的富春江景,让我们悉心体味、尽情观赏。

导入新课

有关资料

吴均(469—520),字叔庠,吴兴故鄣(现在浙江安吉)人。南朝梁文学家。工于写景,诗文自成一家,“均文体清拔有古气,好事者或学之,谓为‘吴均体’”。吴均善于以骈文写书信,今存《与施从事书》《与朱元思书》《与顾章书》三篇,俱以写景见长,文笔清丽,韵味隽永,是齐梁山水小品中的骈体佳作。

1.作者介绍

《与朱元思书》是南朝山水小品中的名作,原是作作者给友人朱元思信中的一段。文中生动细腻地描绘了富春江从富阳到桐庐一段沿途百里的秀美风光。虽然只是片段,但这段文字无论从内容还是结构上看,都有相对的完整性,历来被人们当做独立成篇的山水佳作。

2.背景资料

本文是一篇骈体文,是和散文相对的一种文体,起源于汉末,形成于魏晋,盛行于南北朝。骈体文的最大特点是讲求对仗。全篇以偶句为主,构成字数相等的上下联,句法结构相互对称,词性、词义相互配对,句子的字数通常是四字句、六字句相互交替。其次是讲求平仄,上下联要平仄相对,平对仄,仄对平。其三是讲究用典,目的是使文章委婉、含蓄、典雅、精练。《与朱元思书》具有骈文的音韵美,却无骈文的繁复,全文清新、优美,是我国古代文学中描写山水的经典之作。

3.文体知识

字词梳理

字音字形

水皆缥碧 急湍甚箭 互相轩邈

千转不穷 经纶世务 泠泠作响

横柯上蔽 嘤嘤成韵 鸢飞戾天

piǎo

líng

zhuàn

miǎo

tuān

lún

kē

yīng

yuān

lì

借助“注释”和“工具书”

1.尝试边读边口译、对译课文,难以理解的词句标注供讨论。

2.摘录文中重要的实词、成语(词语)和名言警句。

疏通文意

疏通文意

共色:同样的颜色。

从流飘荡:(乘船)随着江流飘荡。从,跟、随。

任意东西:意思是任凭船随意向东或向西漂流。东西,向东或向西。

许:表示约数。

风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。

原文

注释

没有一丝风,烟雾也完全消失,天空和群山是同样的颜色。(乘船)随着江流飘荡,任凭船随意向东或向西漂流。从富阳到桐庐约一百里(的水路),奇异的山水,是天下独一无二的美景。

译文

疏通文意

缥碧:浅青色。

甚箭:即“甚于箭”,意思是比箭还快。

水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。

原文

注释

水都是浅青色的,千丈之深的地方也能看到底。水底的游鱼和细小的石子,也能看得清清楚楚。湍急的江流比箭还快,迅猛的波浪好似奔腾的马群。

译文

疏通文意

寒树:这里形容树密而绿,让人心生寒意。

轩邈:轩,高。邈,远。这里均作动词用。

直指:笔直的向上,直插云天。

夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。

原文

注释

江两岸的高山上,都生长着密而绿的树,让人心生寒意,山峦凭借着(高峻的)地势,争着向上,往高处远处伸展,笔直地向上,直插云天,形成千百座山峰。

译文

疏通文意

激:冲击,撞击。

嘤嘤:鸟鸣声。

千转:长久不断地叫。千,表示多。转,同“啭”,鸟鸣,这里指蝉鸣。

泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。

原文

注释

(山间的)泉水冲击着岩石,发出泠泠的清越之声;美丽的鸟儿相互和鸣,鸣声嘤嘤,和谐动听。蝉长久不断地叫,猿长时间的啼个不停。

译文

夹岸高山,皆生寒树。负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。

译文:极力追求名利的人,看到这些雄奇的高峰就会平息名利之心。那些治理国家大事的人,看到这些幽美的山谷,就会流连忘返。横斜的树枝在上面遮蔽着,即使在白天,也像黄昏时那样阴暗;稀疏的枝条交相掩映,有时也可以见到阳光。

整体感知

文章的3个自然段分别写什么?这三段之间是什么关系?

富春江的景色:

描写异水

描写奇山

总

分

奇山异水,天下独绝

结构美结构美

“奇山异水,天下独绝”是本文所写景色的总体特征,全文都围绕着“奇”和“异”这两个字在写。

文中哪一句话最能概括课文所写景色的特征?

第一段先写什么后写什么?在全文中起什么作用?

先是“风烟俱净,天山共色”从远景着笔,作静态描写;其次“从流漂荡,任意东西”不仅写出了江流宛转,随山形而变,更表现了作者陶醉于美景的悠然自得之感,是动态描写;

最后以“奇山异水,天下独绝”八个字概括了一百余里游览途中所见之美,领起全篇。

精读细研

1.作者是如何来写“奇山”的?

直接写山:夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,

互相轩邈,争高直指,千百成峰。

山中之景:泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,

嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则

百叫无绝。

听觉

(对偶)

视觉(拟人)

精读细研

2.文章题目为《与朱元思书》,读完课文,说说作者对朋友进行了哪些规劝?

作者劝朋友寄情山水,避世隐退,不要为世俗所困扰。

疑难探究

1.作者在文中描写了山中的各种声音,有什么作用?

以闹写静,显示出山深无人的幽静。含蓄地否定了世俗社会,表达了对大自然的向往。

为后文的“鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反”埋下伏笔,强调大自然对人潜移默化的作用,也表现了大自然的美丽。

疑难探究

2.面对奇山异水,作者发出了怎样的感慨?你是如何理解作者的感慨的?

这里的一切是那么恬美和谐、幽静美妙,作者置身于大自然的怀抱之中,暂时忘记了尘世的角逐和俗务的缠身。

作者为这奇伟、瑰丽、美妙、和谐的山光水色所陶醉,人变得更奋发,精神变得更高尚,境界也超出世俗的追求了。

鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。

疑难探究

3.“鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。”这是作者的观感,它体现的志趣与“知其不可而为之”“采菊东篱下,悠然见南山”的遁世隐居情怀有何不同?

作者的这种志趣既不同于“知其不可而为之”的积极入世的思想,又不同于“采菊东篱下,悠然见南山”的消极遁世的态度,而是一种对轻松自然的崇尚,对自由和谐的向往和对欢乐生命的礼赞。它比前者少了一份严肃,多了一份潇洒,比后者少了一份悲观,多了一份开朗,更具常人心态,更使人感到亲切。

质疑探究:

本文情景兼美,能给人美的享受、心灵的愉悦。请同学们自己再品读课文,看看作者采用了哪些艺术手法写就这篇美文

*

1、总分结构,脉络分明。

首段以“奇山异水,天下独绝”总起全篇,二、三两段分承“异水” 和”“奇山”两方面,围绕“独绝”二字生发和描摹。

*

2、动静结合,摇曳多姿。

第二段写水,采用动静结合的方法,突出水静态时的清澈和动态时的湍急的特点,水之异尽现。

第三段写山,以鸟禽的声音,来反衬山林之寂静,以动写静,动静互现。

*

3、视听兼备,形声相融。

本文兼从视觉和听觉两方面写景,使景物声情并茂,生动传神,加深感受,给人以身临其境之感。

*

4、按地点转移,由近及远的顺序写:从流飘荡,俯视碧水,仰观青山。

5、采用多种修辞手法使描写对象形象鲜明,富于生机(夸张、比喻、对偶、拟人)。

*

本文从行船游江的实感出发,描绘了自富阳至桐庐一带富春江的山水景物,流露出作者对追求名利之徒的蔑视,含蓄地传达出向往自然、厌弃尘俗的思想感情。

主旨归纳

学习了本课后,你有哪些收获和感想?

告诉大家好吗?

总写

分写

奇山异水,天下独绝

异

水

奇

山

山势:连绵陡峭、直插云天

山中物:

万物欣荣

天籁动听

光影多变

(中心句)

水静处:清澈透明 千丈见底

( 静态)

水急处:如箭如奔

(动态)

(视觉)

( 听觉)

奇山异水

天下独绝

(视觉)

与朱元思书

一、富春江秀丽的自然景色:

奇山异水,天下独绝。

(总领全文)

(总写)

(分写)

水之异

二

水皆缥碧,千丈见底

游鱼细石,直视无碍

清澈

急湍甚箭,猛浪若奔

流急

(总写)

(静态)

(动态)

(夸张、比喻、对偶)

(夸张)

山之奇

三

夹岸高山,皆生寒树

负势竞上, 互相轩邈

争高直指, 千百成峰

泉水激石,好鸟相鸣

蝉鸣千转,猿则百叫

(视觉)

(听觉)

——色

——形

——声

(拟人)

(对偶)

板书设计

光读书不思考也许能使平庸之辈知识丰富,但它决不能使他们头脑清醒。

—— 约·诺里斯

教师寄语

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读