第16课《永久的生命》课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 第16课《永久的生命》课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 490.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-04 11:51:43 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

15 散文二篇

冰心说,生命像一棵小树,从地底聚集起许多生力,在冰雪下欠伸,在早春润湿的泥土中,勇敢快乐的破壳出来

永久的生命

严文井

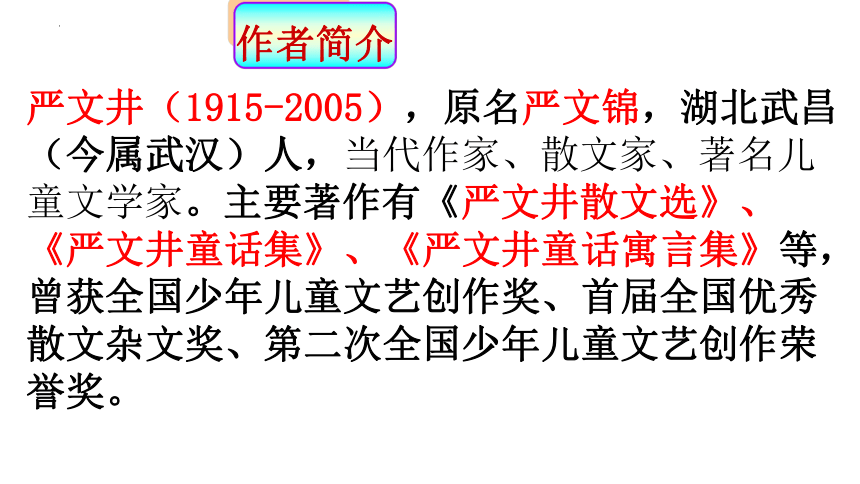

严文井(1915-2005),原名严文锦,湖北武昌(今属武汉)人,当代作家、散文家、著名儿童文学家。主要著作有《严文井散文选》、《严文井童话集》、《严文井童话寓言集》等,曾获全国少年儿童文艺创作奖、首届全国优秀散文杂文奖、第二次全国少年儿童文艺创作荣誉奖。

作者简介

1. 字词读音

臼齿jiù 茸毛róng 蔓延màn

凋谢diāo 洗涤dí 牛犊dú

什么是议论性散文?它有哪些主要特点?

议论性散文是随笔、杂感,是通过富有哲理的形象、带有感情的叙述,表达自己的观点,从而提供给读者一个广阔的思考和联想的空间。

1、以说理为目的,议论是骨干;

2、观点鲜明、思路清晰;

3、多种表达方式结合:议论与叙述、描写、抒情结合

在一起,以求让读者领悟哲理。

默读课文,思考回答:

1. 文中作者的感情有变化吗?是怎样变化的?

2. 画出每一段的中心句

3.合作探究:默读,圈点批注,理解重点句子

运用圈点批注法,勾画文中表现作者观点或者运用修辞手法的语句,并做批注。

初读课文,整体感知

作者的感情是有变化的。

文初,作者就告诉我们,岁月在一点点地消逝,而人们却只能任凭它悄悄地溜走。这是无奈的,显示出作者悲观、消沉的情绪。

然而从第二段开始,作者的感情发生了变化。“生命自身的神奇”“感谢生命的奇迹”“让我们赞美生命,赞美那毁灭不掉的生命吧”这些语言表现了作者的感情是乐观的,而且逐渐增强,以至于高唱生命的赞歌。

1. 文中作者的感情有变化吗?是怎样变化的?

初读课文,整体感知

初读课文,理清文章论述层次

第一部分(1)谈生命的易逝,表现出人对生命的无奈。

第二部分(2-4)正面论述“永久的生命”这一话题。

第2段:以小草和牛犊为例,论说生命的神奇,是从外在现象来说。

第3段:论说生命本体的流转,着眼于生命的内部特征。

第4段:转到议论现实,批判暴君,赞美永久的生命。

第三部分(5)高度赞美生命的永恒。

3.合作探究:默读,圈点批注,理解重点句子

运用圈点批注法,勾画文中表现作者观点或者运用修辞手法的语句,并做批注。

3.本文运用了哪些修辞手法?作用是什么?试举例说明。

“个人生命不像一件衬衣,当你发现它脏了、破了的时候,就可以脱下它来洗涤,把它再补好。那存在过的忧愁,也许你能忘却,但却不能取消它遗留下的印迹。”

“生命”和“衬衣”相对比,突出表现了个人生命短暂,不可重复,表达了无可奈何的思想感情。

“我们都是这样可怜!”为什么这样说

因为过去了的日子永不再回来,你的力量是那样的小,对于生命上的事丝毫不能做主。

“地面的小草,它们那样卑微……欢乐地迎接着春天的风,好像那刚刚过去的寒冷从未存在。”

拟人。

突出小草生命力顽强。以此证明作者观点:我们应该看到生命自身的神奇,生命流动着,永远不朽。

“分开来”“合起来”分别指什么?

“分开来”是指生命个体的短暂。

“合起来”是指人类生命永久。

⑵拟人。

“它是一个不懂疲倦的旅客,总是只暂时地在哪一个个体内住一会儿,便又离开前去。那些个体消逝了,它却永远存在。”

把“生命”当作“一个不懂疲倦的旅客”来写具体生动地表现出个体的生命虽然是短暂的,人类的生命却是永无休止的。

生命在那些终于要凋谢的花朵里永存,不断给世界以色彩,不断给世界以芬芳。

生命像花朵一样,最终必将凋零。但是,生命的意义不是去哀伤,而是在凋零之前,给世界以色彩,以芬芳,让世界变得更加美好。而在凋零之后,“化作春泥更护花。”这样的生命,将和世界一起,获得永存。

如何理解“凋谢和不朽混为一体,这就是奇迹。”?

“凋谢”指个体生命陨灭,“不朽”指生命现象永存。何以成为奇迹?指个体生命与生命集合体在易逝与永存方面相差甚大,却又都是生命,这令人惊奇;也指“凋谢”和“不朽”本来不可调和,却又同时上演着协奏曲,让人慨叹。

每一个人的生命虽然是卑微、柔软的,但整个人类的生命却是无穷无尽的。

作者对生命本质有怎样的认识?谈谈你的理解,学生自己探索,自由发言。

①每一个人的生命虽然是卑微、柔软的,但整个人类的生命却是无穷无尽的。

②生命的道路是曲折的,要经历种种磨难。但它是强大的,永久不朽,不能被任何的艰难困苦所阻挡。

③我们每个人的生命是有限的,要用有限的生命去创造无限的价值。

④我们都应该以积极的态度去面对人生,去创造美好的未来。

⑤珍惜时间,珍爱生命,做有意义的事。

我为什么而活着

《我为什么而活着》是《罗素自传》的序言,作者是伯特兰·罗素。本文是罗素的思想随笔,从中可以窥见思想家罗素的崇高思想境界和伟大人格。

罗素:(1870--1970)英国唯心主义哲学家,数学家,思想家、社会活动家、逻辑学家。在政治上始终主张和平主义。1950年获诺贝尔文学奖。主要作品有:《数学原理》、《哲学原理》、《心的分析》、《论教育》、《物的分析》、《西方哲学史》

罗素一生著书71种,著述涉及哲学、数学、政治、伦理、教育、文学、社会学。

20世纪初,取得了现代数学基础研究的重大成果“罗素悖(bèi)论”及解决这一悖论的“类型论”。

罗素于1950年获诺贝尔文学奖。

95岁高龄完成《罗素自传》。

伯特兰.罗素(1872-1970),出生于英国,

2岁丧母,4岁丧父,由他曾出任过两次英国

首相的祖父把他抚养成人。罗素一生积极参加社会政治活动,为维护世界和平,多次发表声明和演讲,反对侵略战争。一战期间,还因反战坐了六个月牢。

15 散文二篇

冰心说,生命像一棵小树,从地底聚集起许多生力,在冰雪下欠伸,在早春润湿的泥土中,勇敢快乐的破壳出来

永久的生命

严文井

严文井(1915-2005),原名严文锦,湖北武昌(今属武汉)人,当代作家、散文家、著名儿童文学家。主要著作有《严文井散文选》、《严文井童话集》、《严文井童话寓言集》等,曾获全国少年儿童文艺创作奖、首届全国优秀散文杂文奖、第二次全国少年儿童文艺创作荣誉奖。

作者简介

1. 字词读音

臼齿jiù 茸毛róng 蔓延màn

凋谢diāo 洗涤dí 牛犊dú

什么是议论性散文?它有哪些主要特点?

议论性散文是随笔、杂感,是通过富有哲理的形象、带有感情的叙述,表达自己的观点,从而提供给读者一个广阔的思考和联想的空间。

1、以说理为目的,议论是骨干;

2、观点鲜明、思路清晰;

3、多种表达方式结合:议论与叙述、描写、抒情结合

在一起,以求让读者领悟哲理。

默读课文,思考回答:

1. 文中作者的感情有变化吗?是怎样变化的?

2. 画出每一段的中心句

3.合作探究:默读,圈点批注,理解重点句子

运用圈点批注法,勾画文中表现作者观点或者运用修辞手法的语句,并做批注。

初读课文,整体感知

作者的感情是有变化的。

文初,作者就告诉我们,岁月在一点点地消逝,而人们却只能任凭它悄悄地溜走。这是无奈的,显示出作者悲观、消沉的情绪。

然而从第二段开始,作者的感情发生了变化。“生命自身的神奇”“感谢生命的奇迹”“让我们赞美生命,赞美那毁灭不掉的生命吧”这些语言表现了作者的感情是乐观的,而且逐渐增强,以至于高唱生命的赞歌。

1. 文中作者的感情有变化吗?是怎样变化的?

初读课文,整体感知

初读课文,理清文章论述层次

第一部分(1)谈生命的易逝,表现出人对生命的无奈。

第二部分(2-4)正面论述“永久的生命”这一话题。

第2段:以小草和牛犊为例,论说生命的神奇,是从外在现象来说。

第3段:论说生命本体的流转,着眼于生命的内部特征。

第4段:转到议论现实,批判暴君,赞美永久的生命。

第三部分(5)高度赞美生命的永恒。

3.合作探究:默读,圈点批注,理解重点句子

运用圈点批注法,勾画文中表现作者观点或者运用修辞手法的语句,并做批注。

3.本文运用了哪些修辞手法?作用是什么?试举例说明。

“个人生命不像一件衬衣,当你发现它脏了、破了的时候,就可以脱下它来洗涤,把它再补好。那存在过的忧愁,也许你能忘却,但却不能取消它遗留下的印迹。”

“生命”和“衬衣”相对比,突出表现了个人生命短暂,不可重复,表达了无可奈何的思想感情。

“我们都是这样可怜!”为什么这样说

因为过去了的日子永不再回来,你的力量是那样的小,对于生命上的事丝毫不能做主。

“地面的小草,它们那样卑微……欢乐地迎接着春天的风,好像那刚刚过去的寒冷从未存在。”

拟人。

突出小草生命力顽强。以此证明作者观点:我们应该看到生命自身的神奇,生命流动着,永远不朽。

“分开来”“合起来”分别指什么?

“分开来”是指生命个体的短暂。

“合起来”是指人类生命永久。

⑵拟人。

“它是一个不懂疲倦的旅客,总是只暂时地在哪一个个体内住一会儿,便又离开前去。那些个体消逝了,它却永远存在。”

把“生命”当作“一个不懂疲倦的旅客”来写具体生动地表现出个体的生命虽然是短暂的,人类的生命却是永无休止的。

生命在那些终于要凋谢的花朵里永存,不断给世界以色彩,不断给世界以芬芳。

生命像花朵一样,最终必将凋零。但是,生命的意义不是去哀伤,而是在凋零之前,给世界以色彩,以芬芳,让世界变得更加美好。而在凋零之后,“化作春泥更护花。”这样的生命,将和世界一起,获得永存。

如何理解“凋谢和不朽混为一体,这就是奇迹。”?

“凋谢”指个体生命陨灭,“不朽”指生命现象永存。何以成为奇迹?指个体生命与生命集合体在易逝与永存方面相差甚大,却又都是生命,这令人惊奇;也指“凋谢”和“不朽”本来不可调和,却又同时上演着协奏曲,让人慨叹。

每一个人的生命虽然是卑微、柔软的,但整个人类的生命却是无穷无尽的。

作者对生命本质有怎样的认识?谈谈你的理解,学生自己探索,自由发言。

①每一个人的生命虽然是卑微、柔软的,但整个人类的生命却是无穷无尽的。

②生命的道路是曲折的,要经历种种磨难。但它是强大的,永久不朽,不能被任何的艰难困苦所阻挡。

③我们每个人的生命是有限的,要用有限的生命去创造无限的价值。

④我们都应该以积极的态度去面对人生,去创造美好的未来。

⑤珍惜时间,珍爱生命,做有意义的事。

我为什么而活着

《我为什么而活着》是《罗素自传》的序言,作者是伯特兰·罗素。本文是罗素的思想随笔,从中可以窥见思想家罗素的崇高思想境界和伟大人格。

罗素:(1870--1970)英国唯心主义哲学家,数学家,思想家、社会活动家、逻辑学家。在政治上始终主张和平主义。1950年获诺贝尔文学奖。主要作品有:《数学原理》、《哲学原理》、《心的分析》、《论教育》、《物的分析》、《西方哲学史》

罗素一生著书71种,著述涉及哲学、数学、政治、伦理、教育、文学、社会学。

20世纪初,取得了现代数学基础研究的重大成果“罗素悖(bèi)论”及解决这一悖论的“类型论”。

罗素于1950年获诺贝尔文学奖。

95岁高龄完成《罗素自传》。

伯特兰.罗素(1872-1970),出生于英国,

2岁丧母,4岁丧父,由他曾出任过两次英国

首相的祖父把他抚养成人。罗素一生积极参加社会政治活动,为维护世界和平,多次发表声明和演讲,反对侵略战争。一战期间,还因反战坐了六个月牢。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读