第11课 短文二篇 记承天寺夜游 课件(共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 第11课 短文二篇 记承天寺夜游 课件(共44张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-04 10:59:01 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

调动你的语文积累,说出两句吟咏月亮的诗句。

新课导入

“海上生明月,天涯共此时”

(唐· 张九龄)

“举杯邀明月, 对饮成三人。”(李白)

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西.(李白)

春风又绿江南岸,明月何时照我还。

——北宋·王安石

第11课

短文两篇

陶弘景

苏 轼

记承天寺夜游

苏轼

学习目标

1.识记相关文学常识及重点文言词语,品味并积累文中写景的优美语句,朗读并背诵课文。

2.学习借景抒情的写作方法,学会把握作者的思想情感。(重点)

3.领会文章的意境,激发热爱祖国河山的情感。

走近作者

苏轼(1037—1101): 北宋文学家、书画家。号东坡居士,与父苏洵、弟苏辙并称为“三苏”,为“唐宋八大家”之一。1079年,因反对王安石变法被贬职,任杭州通判,知密州、徐州、湖州。后以作诗“谤讪朝廷”罪贬黄州。

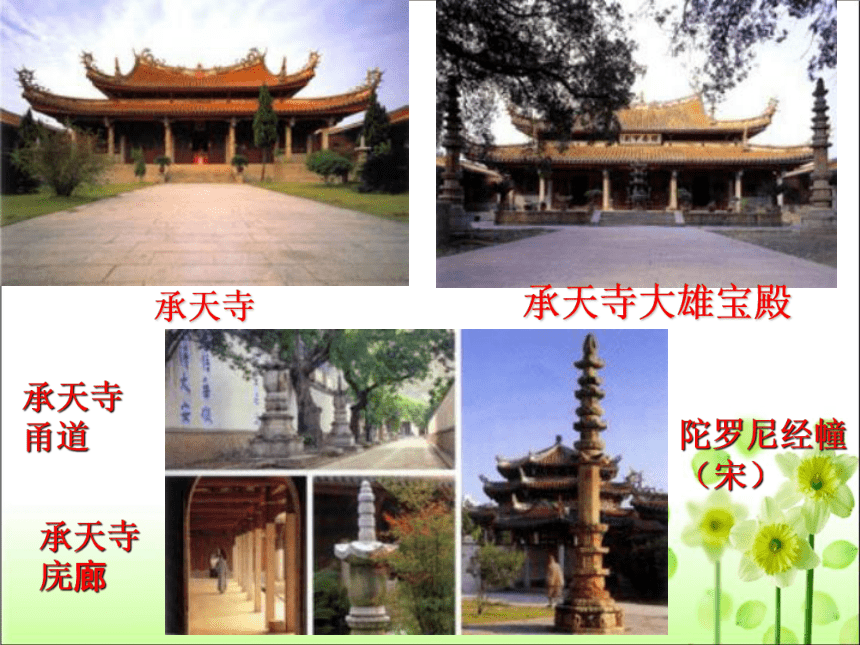

承天寺

位于今湖北省黄冈市南,南唐初年建寺,初名“南禅寺”。北宋景德四年(1007年)赐名承天寺,其规模仅次于开元寺。因寺宇第一山门横匾上有金光闪烁的“月台”两字,故又名月台寺。

承天寺

承天寺大雄宝殿

承天寺甬道

承天寺庑廊

陀罗尼经幢(宋)

文

体

《 记承天寺夜游 》

北宋 苏轼

记,古代一种散文体裁,主要是记载事物,并通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,寄景抒情,托物言志。在写法上大多以记述为主而兼有议论、抒情成分。

知音之交 · 张怀民

张怀民,名梦得,一字偓佺[wò quán] ,北宋官员。宋神宗元丰六年(公元1083年)贬黄州,初时寓居承天寺(今湖北省黄冈县南方)。

张怀民虽屈居主簿之类的小官,但心胸坦然,绝不挂怀于贬谪之事,公务之暇,以山水怡情悦性,处逆境而无悲戚之容,是位品格清高超逸的人。

朗读课文

要求:参考注释理解课文,掌握文中关键词语的意思,能翻译课文。

记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,

欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

考虑,想到。

作者的朋友,当时也贬官在黄州。

课文解读

公元1083年。元丰,宋神宗赵顼(xū)年号(1078-1085)。

怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水

中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹

柏?但少闲人如吾两人者耳。

共同,一起。

院子里。

形容水的澄澈。

均为水生植物。

大概是。

只是。

语气词,相当于“罢了”。

初读感知

译:元丰六年十月十二日夜晚,(我)脱下衣服准备睡觉,(只见)月光照入门内,我不由产生夜游的雅兴,高兴地起来走到户外。想到没有可以交谈取乐的人,就到承天寺去找张怀民。张怀民也没有睡,(于是)我们一起在庭院中散步。(月光照在院中)庭院的地面像积水那样清澈透明,水中(仿佛有)藻、荇交错纵横,原来是竹子和柏树枝叶的影子。哪一夜没有月光呢?哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

请解释下列这些词语的含义或用法:

念无与为乐者

遂至承天寺

相与步于中庭

怀民亦未寝

盖竹柏影也

但少闲人如吾两人者耳

考虑,想到

只是

共同,一起

睡觉

于是

原来

翻译下列句子

1、念无与为乐者。

想到没有可以交谈取乐的人。

2、庭下如积水空明。

庭院中的月光像一泓积水一样清澈透明。

3、水中藻荇交横,盖竹柏影也。

水中水藻,荇菜纵横交错,原来是那绿竹和翠柏的影子。

4、但少闲人如吾两人者耳。

只不过缺少有像我们这样清闲的人罢了。

积累

月色入户

但少闲人如吾两人者耳

古义:文中指门窗。今义:门。

古义:清闲的人。今义:指与事无关的人,多含贬义。

积累

判断句:

盖竹柏影也 “……也”表判断。

省略句:

解衣欲睡 省略主语“余”。

倒装句:

相与步于中庭 状语后置,应为“相与于中庭步”。

课文赏析

时间:

地点:

人物:

事情的起因:

事情的经过:

事情的结果:

元丰六年十月十二日

承天寺中庭

“我”和张怀民

月色入户,欣然起行

至承天寺,寻张怀民

相与步于中庭

记叙部分交代了哪些要素?

课文赏析

贯穿全文线索的是_____,

描写庭中月夜景色的句子是:

月

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也

课文赏析

作者是如何描绘月色的?运用了什么修辞方法?有什么作用?从中可看出这幅月夜图有什么特点?

绘景

修辞

作用

特点

月色:积水空明

竹柏:藻、荇交横

比喻

生动形象

如临其境

皎洁、清澈

透明、优美

写法探究

1.作者为什么要夜游承天寺?

2.找出本文写景的句子,说说写出了景物的什么特点?

“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”。

一是作者被贬,心情郁闷、孤独;

二是因为月色很美。

作者用“积水空明”四个字,来比喻庭院中月光的清澈透明,给人以一池春水的静谧感;用“藻、荇交横”四个字,来比喻月下美丽的竹柏倒影,具有水草摇曳的动态之美,整个意境静中有动,动而愈见其静。

3.文中多处语句体现出了苏轼与张怀民的友谊深厚,试找出一句做简要赏析。

“念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民,怀民亦未寝,相与步于中庭。” 面对美景,只有张怀民可以共乐,而张怀民也没有睡觉,表现了两个人心有灵犀,友情深厚。

“亦”说明张怀民与作者的处境相同,情怀自然也一致。见明月而未寝,体现出被贬官之人的郁郁寡欢之情。

4.“怀民亦未寝”中的“亦”说明了什么?

5.这句话运用了什么修辞手法?点染出一个怎样的境界?

比喻

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

“积水空明”写月光的清澈透明,“藻、荇交横”写竹柏倒影的清丽淡雅。作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、亦真亦幻的美妙境界。

月光

竹柏的影子

6.文中作者的情感是复杂的,试简要分析包含哪些情感?

文中包含的情感有以下几种:

①赏月的欣喜;②贬谪的悲凉;

③失意的落寞;④自我排遣的达观;

⑤人生的感慨;⑥漫步的悠闲。

简叙作者的写作思路

欲睡→起行→寻张怀民→相与步于中庭→绘景→抒怀

作者夜游承天寺的行踪:

起行——至(承天寺)——寻(张怀民)——步(中庭)

1.领悟“闲”之意

入夜即解衣欲睡

见月色入户便欣然起行

与怀民于庭中散步

欣赏月下美景

闲

你是如何理解苏轼所说的“闲人”的含义?

2.领悟“闲”之情

背景资料:元丰二年苏轼因对新法持有不同意见,被网罗罪名,贬为黄州团练副使。官衔上还加了“本州安置”字样,不得签署公事,不得擅离安置所,实际上跟流放差不多。本文是苏轼在被贬黄州的困苦境遇中写的。

壹

贰

叁

肆

美在语言的简洁

美在月色的空明

美在情感的波折

美在心境的旷达

美在何处

请你联系课文内容及背景展开想象,苏轼与张怀民“相与步于中庭”,两人会说些什么?

随堂练习

示例:

苏轼:今晚月色如此美好,唯有你我两个闲人欣赏,实在令人感慨啊!

张怀民:世人都在追名逐利,是没有这个闲情雅致的。

课堂小结

《记承天寺夜游》这篇文章通过对庭中优美月色的描绘,让我们感受到苏轼热爱生活、追求美好事物的执着,面对逆境达观处世、潇洒人生的难能可贵。

1.抓住特征描写景物。

作者抓住月夜这个特点入题,描绘庭院的月景,富有特色。“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”全句无一句写“月”,而又无一字不在写“月”。月光临照,“庭下如积水空明”,可以推见月光之清。月光透过竹叶柏枝,投影在地上,才会形成如此奇妙的景象。作者抓住月光的空明澄澈描绘了一个美妙的月夜之景。

写作特色

2.景中有情,情景交融。

本文虽是写景,但景中有情。作者见“月色入户”则“欣然起行”,欢喜之情溢于言表。“念无与为乐者”“遂”“寻”等无不显露出作者那微妙变化的思想感情。结尾更是用“闲人”表达了作者可以欣赏美景的愉悦之情与遭贬谪的寂寞、苦闷之情,同时又表现出自我排遣内心苦闷的豁达心胸。

板书设计

记承天

寺夜游

议论---

月色入户,夜游赏月

闲

记叙---

描写--月如积水,竹柏如藻、荇

悲凉苦闷

豁达乐观

苏东坡名号的由来

苏轼号东坡居士,很多人或许并不知道东坡这个别号的由来以及由此折射出的人生的悲欢离合。元丰三年(1080),苏轼被贬黄州。初到黄州,苏轼生活困顿,黄州通判马正卿是他的故人,便从州府要来已经荒芜了的五十亩军营旧地给他种。营地

位于黄州的东坡,次年春天,苏轼于其上筑书斋,

拓展迁移

题之曰“东坡雪堂”,作《雪堂记》。由于苏轼很仰慕唐朝的诗人白居易,而当年,白居易被贬谪四川忠州时,也曾在其他的东坡种植花木,并写下了不少闲适诗,《步东坡》为其中一首:“朝上东坡步,夕上东坡步。东坡何所爱,爱此新成树。”因此苏轼自号曰“东坡居士”。“苏东坡”一名也由此名垂千古。

课堂总结

同学们,本节课你收获了什么?

朗读并背诵课文。

从两篇短文中任选其一,发挥想象,将其改写成一篇白话文。

课后作业

调动你的语文积累,说出两句吟咏月亮的诗句。

新课导入

“海上生明月,天涯共此时”

(唐· 张九龄)

“举杯邀明月, 对饮成三人。”(李白)

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西.(李白)

春风又绿江南岸,明月何时照我还。

——北宋·王安石

第11课

短文两篇

陶弘景

苏 轼

记承天寺夜游

苏轼

学习目标

1.识记相关文学常识及重点文言词语,品味并积累文中写景的优美语句,朗读并背诵课文。

2.学习借景抒情的写作方法,学会把握作者的思想情感。(重点)

3.领会文章的意境,激发热爱祖国河山的情感。

走近作者

苏轼(1037—1101): 北宋文学家、书画家。号东坡居士,与父苏洵、弟苏辙并称为“三苏”,为“唐宋八大家”之一。1079年,因反对王安石变法被贬职,任杭州通判,知密州、徐州、湖州。后以作诗“谤讪朝廷”罪贬黄州。

承天寺

位于今湖北省黄冈市南,南唐初年建寺,初名“南禅寺”。北宋景德四年(1007年)赐名承天寺,其规模仅次于开元寺。因寺宇第一山门横匾上有金光闪烁的“月台”两字,故又名月台寺。

承天寺

承天寺大雄宝殿

承天寺甬道

承天寺庑廊

陀罗尼经幢(宋)

文

体

《 记承天寺夜游 》

北宋 苏轼

记,古代一种散文体裁,主要是记载事物,并通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,寄景抒情,托物言志。在写法上大多以记述为主而兼有议论、抒情成分。

知音之交 · 张怀民

张怀民,名梦得,一字偓佺[wò quán] ,北宋官员。宋神宗元丰六年(公元1083年)贬黄州,初时寓居承天寺(今湖北省黄冈县南方)。

张怀民虽屈居主簿之类的小官,但心胸坦然,绝不挂怀于贬谪之事,公务之暇,以山水怡情悦性,处逆境而无悲戚之容,是位品格清高超逸的人。

朗读课文

要求:参考注释理解课文,掌握文中关键词语的意思,能翻译课文。

记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,

欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

考虑,想到。

作者的朋友,当时也贬官在黄州。

课文解读

公元1083年。元丰,宋神宗赵顼(xū)年号(1078-1085)。

怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水

中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹

柏?但少闲人如吾两人者耳。

共同,一起。

院子里。

形容水的澄澈。

均为水生植物。

大概是。

只是。

语气词,相当于“罢了”。

初读感知

译:元丰六年十月十二日夜晚,(我)脱下衣服准备睡觉,(只见)月光照入门内,我不由产生夜游的雅兴,高兴地起来走到户外。想到没有可以交谈取乐的人,就到承天寺去找张怀民。张怀民也没有睡,(于是)我们一起在庭院中散步。(月光照在院中)庭院的地面像积水那样清澈透明,水中(仿佛有)藻、荇交错纵横,原来是竹子和柏树枝叶的影子。哪一夜没有月光呢?哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

请解释下列这些词语的含义或用法:

念无与为乐者

遂至承天寺

相与步于中庭

怀民亦未寝

盖竹柏影也

但少闲人如吾两人者耳

考虑,想到

只是

共同,一起

睡觉

于是

原来

翻译下列句子

1、念无与为乐者。

想到没有可以交谈取乐的人。

2、庭下如积水空明。

庭院中的月光像一泓积水一样清澈透明。

3、水中藻荇交横,盖竹柏影也。

水中水藻,荇菜纵横交错,原来是那绿竹和翠柏的影子。

4、但少闲人如吾两人者耳。

只不过缺少有像我们这样清闲的人罢了。

积累

月色入户

但少闲人如吾两人者耳

古义:文中指门窗。今义:门。

古义:清闲的人。今义:指与事无关的人,多含贬义。

积累

判断句:

盖竹柏影也 “……也”表判断。

省略句:

解衣欲睡 省略主语“余”。

倒装句:

相与步于中庭 状语后置,应为“相与于中庭步”。

课文赏析

时间:

地点:

人物:

事情的起因:

事情的经过:

事情的结果:

元丰六年十月十二日

承天寺中庭

“我”和张怀民

月色入户,欣然起行

至承天寺,寻张怀民

相与步于中庭

记叙部分交代了哪些要素?

课文赏析

贯穿全文线索的是_____,

描写庭中月夜景色的句子是:

月

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也

课文赏析

作者是如何描绘月色的?运用了什么修辞方法?有什么作用?从中可看出这幅月夜图有什么特点?

绘景

修辞

作用

特点

月色:积水空明

竹柏:藻、荇交横

比喻

生动形象

如临其境

皎洁、清澈

透明、优美

写法探究

1.作者为什么要夜游承天寺?

2.找出本文写景的句子,说说写出了景物的什么特点?

“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”。

一是作者被贬,心情郁闷、孤独;

二是因为月色很美。

作者用“积水空明”四个字,来比喻庭院中月光的清澈透明,给人以一池春水的静谧感;用“藻、荇交横”四个字,来比喻月下美丽的竹柏倒影,具有水草摇曳的动态之美,整个意境静中有动,动而愈见其静。

3.文中多处语句体现出了苏轼与张怀民的友谊深厚,试找出一句做简要赏析。

“念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民,怀民亦未寝,相与步于中庭。” 面对美景,只有张怀民可以共乐,而张怀民也没有睡觉,表现了两个人心有灵犀,友情深厚。

“亦”说明张怀民与作者的处境相同,情怀自然也一致。见明月而未寝,体现出被贬官之人的郁郁寡欢之情。

4.“怀民亦未寝”中的“亦”说明了什么?

5.这句话运用了什么修辞手法?点染出一个怎样的境界?

比喻

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

“积水空明”写月光的清澈透明,“藻、荇交横”写竹柏倒影的清丽淡雅。作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、亦真亦幻的美妙境界。

月光

竹柏的影子

6.文中作者的情感是复杂的,试简要分析包含哪些情感?

文中包含的情感有以下几种:

①赏月的欣喜;②贬谪的悲凉;

③失意的落寞;④自我排遣的达观;

⑤人生的感慨;⑥漫步的悠闲。

简叙作者的写作思路

欲睡→起行→寻张怀民→相与步于中庭→绘景→抒怀

作者夜游承天寺的行踪:

起行——至(承天寺)——寻(张怀民)——步(中庭)

1.领悟“闲”之意

入夜即解衣欲睡

见月色入户便欣然起行

与怀民于庭中散步

欣赏月下美景

闲

你是如何理解苏轼所说的“闲人”的含义?

2.领悟“闲”之情

背景资料:元丰二年苏轼因对新法持有不同意见,被网罗罪名,贬为黄州团练副使。官衔上还加了“本州安置”字样,不得签署公事,不得擅离安置所,实际上跟流放差不多。本文是苏轼在被贬黄州的困苦境遇中写的。

壹

贰

叁

肆

美在语言的简洁

美在月色的空明

美在情感的波折

美在心境的旷达

美在何处

请你联系课文内容及背景展开想象,苏轼与张怀民“相与步于中庭”,两人会说些什么?

随堂练习

示例:

苏轼:今晚月色如此美好,唯有你我两个闲人欣赏,实在令人感慨啊!

张怀民:世人都在追名逐利,是没有这个闲情雅致的。

课堂小结

《记承天寺夜游》这篇文章通过对庭中优美月色的描绘,让我们感受到苏轼热爱生活、追求美好事物的执着,面对逆境达观处世、潇洒人生的难能可贵。

1.抓住特征描写景物。

作者抓住月夜这个特点入题,描绘庭院的月景,富有特色。“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”全句无一句写“月”,而又无一字不在写“月”。月光临照,“庭下如积水空明”,可以推见月光之清。月光透过竹叶柏枝,投影在地上,才会形成如此奇妙的景象。作者抓住月光的空明澄澈描绘了一个美妙的月夜之景。

写作特色

2.景中有情,情景交融。

本文虽是写景,但景中有情。作者见“月色入户”则“欣然起行”,欢喜之情溢于言表。“念无与为乐者”“遂”“寻”等无不显露出作者那微妙变化的思想感情。结尾更是用“闲人”表达了作者可以欣赏美景的愉悦之情与遭贬谪的寂寞、苦闷之情,同时又表现出自我排遣内心苦闷的豁达心胸。

板书设计

记承天

寺夜游

议论---

月色入户,夜游赏月

闲

记叙---

描写--月如积水,竹柏如藻、荇

悲凉苦闷

豁达乐观

苏东坡名号的由来

苏轼号东坡居士,很多人或许并不知道东坡这个别号的由来以及由此折射出的人生的悲欢离合。元丰三年(1080),苏轼被贬黄州。初到黄州,苏轼生活困顿,黄州通判马正卿是他的故人,便从州府要来已经荒芜了的五十亩军营旧地给他种。营地

位于黄州的东坡,次年春天,苏轼于其上筑书斋,

拓展迁移

题之曰“东坡雪堂”,作《雪堂记》。由于苏轼很仰慕唐朝的诗人白居易,而当年,白居易被贬谪四川忠州时,也曾在其他的东坡种植花木,并写下了不少闲适诗,《步东坡》为其中一首:“朝上东坡步,夕上东坡步。东坡何所爱,爱此新成树。”因此苏轼自号曰“东坡居士”。“苏东坡”一名也由此名垂千古。

课堂总结

同学们,本节课你收获了什么?

朗读并背诵课文。

从两篇短文中任选其一,发挥想象,将其改写成一篇白话文。

课后作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读