23 《孟子》三章 同步教案

图片预览

文档简介

23 《孟子》三章

第一课时

得道多助,失道寡助

【课时目标】

1.反复诵读,理解文意,背诵课文。(重点)

2.理解“天时”“地利”“人和”与“得道多助,失道寡助”的内涵。(重点)

3.体会孟子说理论证的特点,品味对举、排比等句式的表达效果。(难点)

【教学过程】

一、谈话导入

历史上,几乎任何政党的前途和命运最终都取决于人心向背。“人心就是力量。”在纪念毛泽东同志诞辰120周年座谈会上,习近平总书记说出的这六个字蕴含着丰富的内涵,体现了深刻的灼见,传递了坚定的信念。人心,历来被有识之士看重,今天,我们就走进《<孟子>三章》中的第一章——《得道多助,失道寡助》,看孟子对这一问题的论述。

板书:得道多助,失道寡助 孟子

二、走近作者,了解背景

1.作者作品。

孟子(约前372—前289),名轲,邹(今山东邹城东南)人,战国时期思想家,儒家学派代表人物之一。孟子继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒学宗师,被后世尊称为“亚圣”。孟子生活在兼并战争激烈的战国中期,在孔子的“仁”的基础上,提出了系统的“仁政”学说,主张以“仁政”统一天下,并提出“民贵君轻”的民本思想。《孟子》是记录孟子及其弟子言行的著作,共七篇,一般认为是孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的。

2.写作背景。

孟子生活在社会动荡不安、人民生活十分痛苦的战国时代。当时,各国之间“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”,统治者“庖有肥肉,厩有肥马”,人民“仰不足以事父母,俯不足以畜妻子;乐岁终身苦,凶年不免于死亡”。面对这样的社会现实,孟子最早提出了“民贵君轻”的主张,呼吁各诸侯国重视人民的作用;认为残暴之君是“独夫”,人民可以推翻他;强烈反对不义之战,认为只有“不嗜杀人者”才能统一天下。

三、初读课文,读通读顺

1.初读,扫清障碍。

师:请同学们对照注释,自读课文,扫清文字障碍。

学生自由诵读。

大屏幕出示:

寡助(guǎ) 米粟(sù) 域民(yù) 亲戚畔之(pàn)

2.范读,读准读好。

师:文言文诵读是把握文章内容的重要方法。下面请同学们听老师朗读(或听录音),注意节奏和语气,可以随时标注一下。

教师范读课文。

师:通过刚才的朗读,注意语气和语调的把握。课文中有许多排比句,阅读时注意不读破句子。下面请同学们依照刚才的听读收获再读一遍课文。

大屏幕出示:

注意排比句的节奏:域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。得道者/多助,失道者/寡助。寡助/之至,亲戚/畔之;多助/之至,天下/顺之。

四、翻译课文,理解文意

1.自主翻译,疏通文意。

师:利用工具书,参照注释,翻译课文,特别要圈画出重点文言词语的意思并识记。

教师巡回指导。

2.小组合作,释疑解难。

个人在小组内提交不理解的字词句,在小组内讨论,达成共识。不能解决的,提交课堂共同解决。

3.课堂答疑,分享成果。

小组提交组内不能解决的问题,其他组答疑解惑,最后老师明确答案,并要求学生记笔记。

预设:

(1)通假字。

亲戚畔之(“畔”同“叛”,背叛)

(2)古今异义。

池非不深也(古义:护城河。今义:池塘)

委而去之(古义:离开。今义:从所在地到别的地方)

亲戚畔之(古义:内外亲属,包括父系亲属和母系亲属。今义:跟自己家庭有婚姻关系或血缘关系的家庭或它的成员)

域民不以封疆之界(古义:限制在疆域内。今义:地域)

委而去之(古义:放弃。今义:把事交给别人去办;委任)

(3)一词多义。

①利

②而

③城

五、再读课文,把握文意

1.朗读课文,梳理思路。

师:本文是一篇议论文,关于议论文,我们在前面已经有了接触。我们知道,议论文包括论点、论据和论证三要素。现在请同学们再读课文,圈点批注,找出文中作者的观点,梳理文章的层次结构。

学生诵读课文,先自主圈画,然后小组讨论并反馈。

预设:

(1)中心论点即“天时不如地利,地利不如人和”。

(2)层次结构:

第一层(第1句):总论,摆出观点,总领全文。(总)

第二层(第2—4句):以战争为例,证明观点。(分)

第三层(第5—8句):总结全文,得出结论“得道多助,失道寡助”。(总)

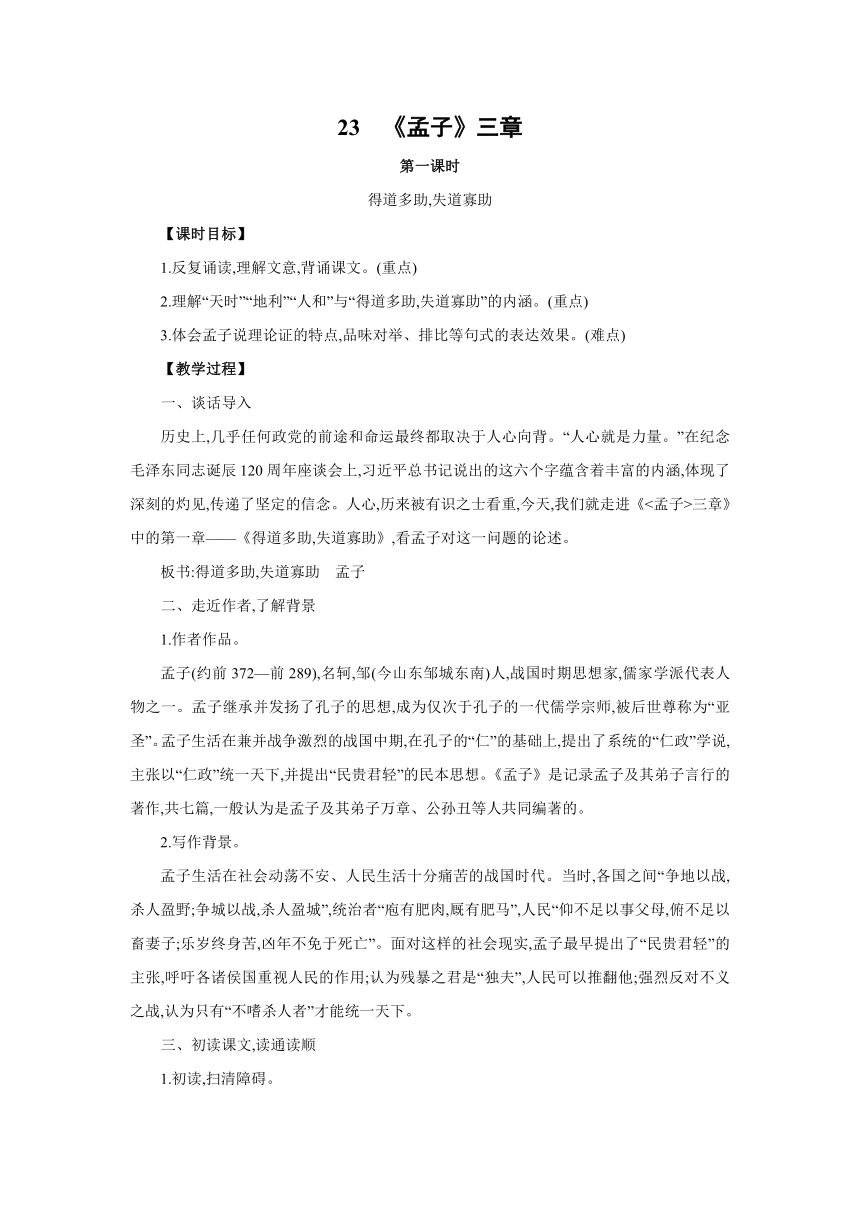

2.师追问:提出中心论点后作者是怎样进行论证的

学生分析探究,小组讨论并反馈。

预设:

天时不如地利,地利不如人和。(中心论点)

三里之城,七里之郭 城非不高也……米粟非不多也 (攻战论据)

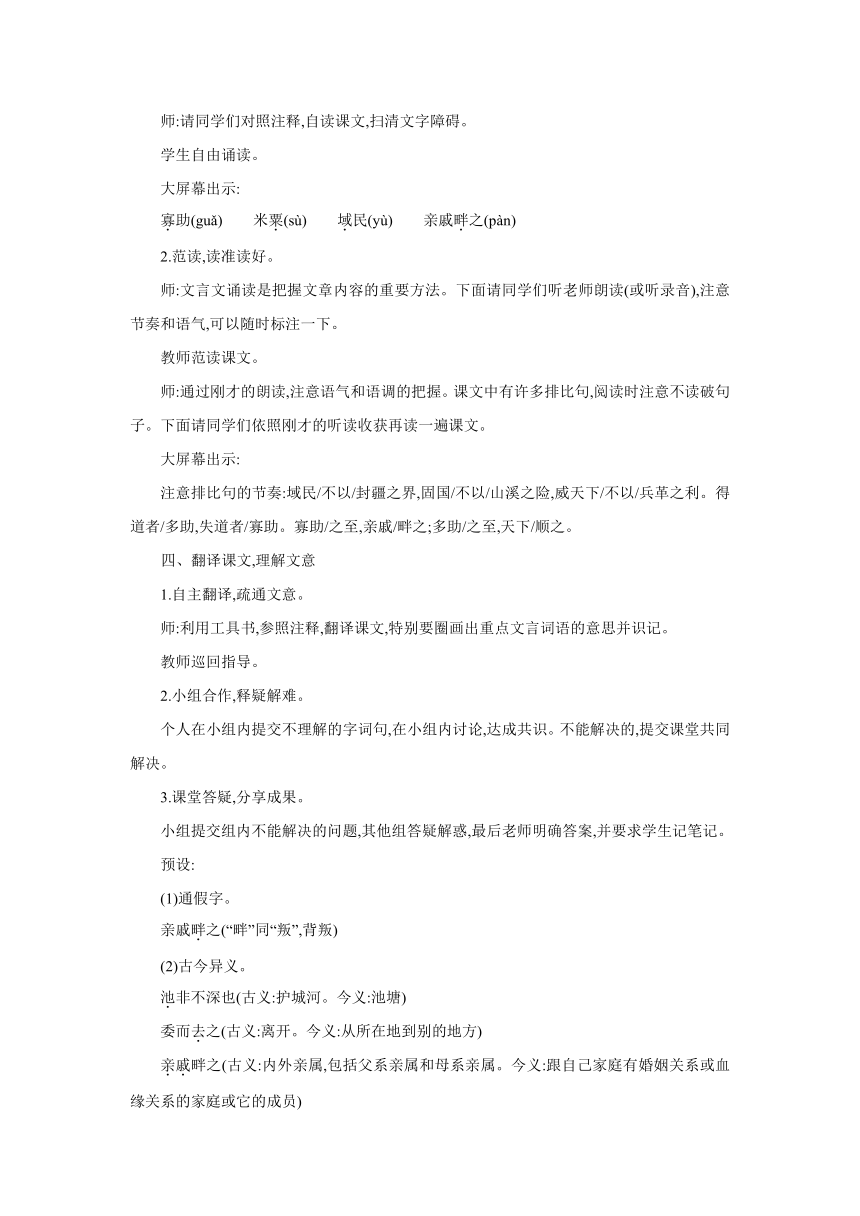

3.师:文章运用了哪些论证方法 试分析其作用。

大屏幕出示:见PPT

学生根据自己的理解指出论证方法,并尝试说明作用。

预设:

论证方法 举例及作用分析

举例论证 “三里之城……是地利不如人和也”分别论证了“天时不如地利”和“地利不如人和”,突出了“人和”的重要,用概括性很强的事例证明观点,增强论证的说服力。

道理论证 “域民不以封疆之界……威天下不以兵革之利”在上面举例论证的基础上进行分析,由战争到治国。

对比论证 “得道多助……天下顺之”运用对比论证,论证“人和”在治理国家方面的重要作用,通过正反对比,强调了得“人和”者得天下的道理。

师小结:孟子提出天时、地利、人和的概念,并将这三者加以比较,层层推进。用两个“不如”,强调了“人和”的重要性。三者之间的比较,实质上是重在前两者与后者的比较,强调指出各种客观条件在战争中都比不上“人和”这个条件,决定战争胜负的是人而不是物。句式极相同,语气十分肯定,斩钉截铁,不容置疑。

六、品读课文,理解魅力

师:《孟子》长于论辩,请同学们品读课文,结合具体内容,探究作品的艺术魅力。提示:可从语言角度,也可从句式、修辞等角度分析。

学生品读课文,自主分析并反馈。

预设:

(1)“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也”:运用双重否定的排比句,加强肯定语气,强调防御一方地理条件的优越。

(2)“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利”:三个句子构成排比,气势强烈。从“域民”到“固国”再到“威天下”是治国的顺序,必须将前一个阶段的事情做好,才有可能实现后一个目标,是逐层深入地说理,不能颠倒。突出“人和”的重要性,有利于表现中心,从而得出文章结论。排比句,增强语言气势,从反面进行道理论证,再次强调“地利”不足恃。

(3)“得道者多助,失道者寡助”:将“得道者”与“失道者”的后果对举,互相衬映,得出结论,点明文章主旨。

七、课堂小结

文章开篇提出中心论点“天时不如地利,地利不如人和”,接着援引战例,以攻城而未取胜的例子来论证“地利不如人和”,突出‘人和”的重要性,最后引申到治国,得出结论“得道者多助,失道者寡助”。全文采用了逐层论证的写法,结构严密,推理清楚,说理深刻,有很强的说服力。

八、作业

课后再读课文,完成本课相关内容。

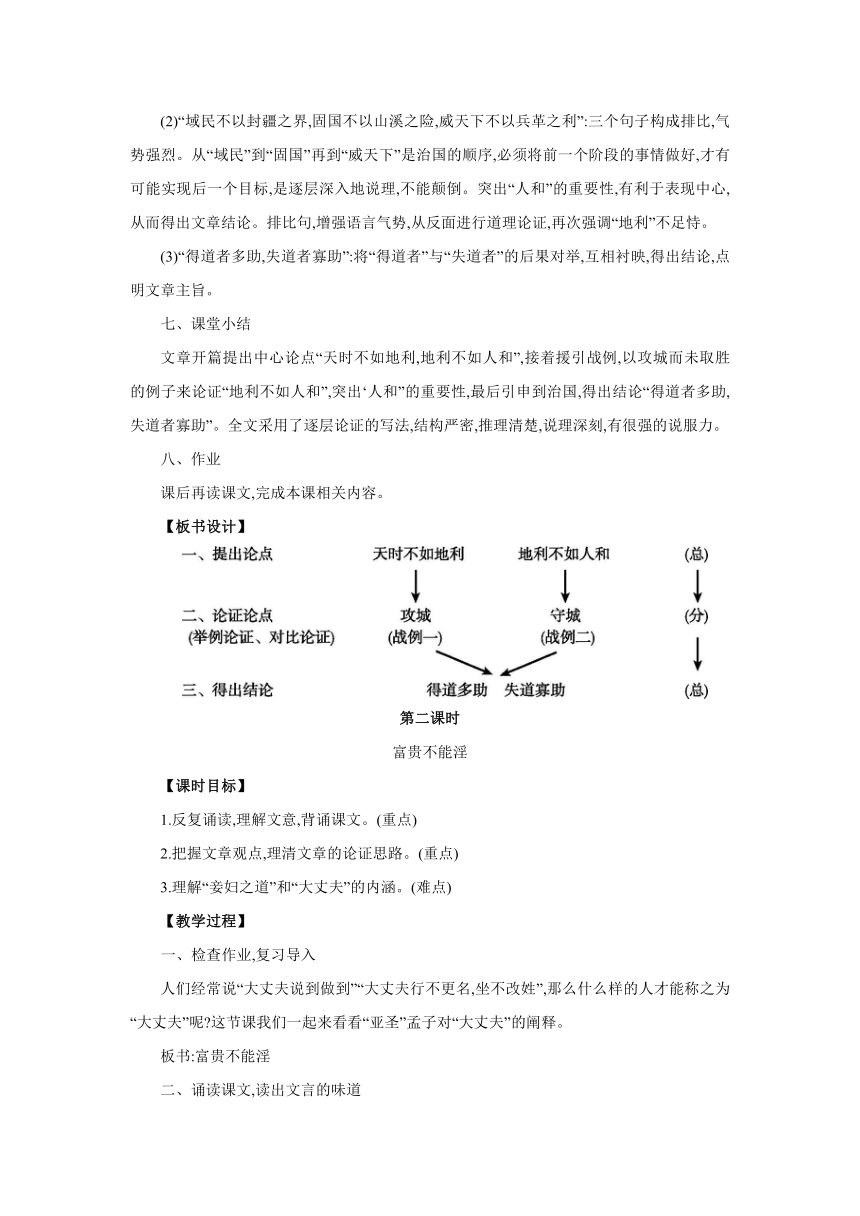

【板书设计】

第二课时

富贵不能淫

【课时目标】

1.反复诵读,理解文意,背诵课文。(重点)

2.把握文章观点,理清文章的论证思路。(重点)

3.理解“妾妇之道”和“大丈夫”的内涵。(难点)

【教学过程】

一、检查作业,复习导入

人们经常说“大丈夫说到做到”“大丈夫行不更名,坐不改姓”,那么什么样的人才能称之为“大丈夫”呢 这节课我们一起来看看“亚圣”孟子对“大丈夫”的阐释。

板书:富贵不能淫

二、诵读课文,读出文言的味道

1.初读,扫清诵读障碍。

师:请同学们诵读课文,读准字音,注意节奏。

学生自由诵读,声音洪亮。

预设:

(1)生字词。

公孙衍(yǎn) 天下熄(xī) 富贵不能淫(yín)

(2)节奏停顿。

对句:一怒/而诸侯惧,安居/而天下熄。

排比:居/天下/之广居,立/天下/之正位,行/天下/之大道。

富贵/不能淫,贫贱/不能移,威武/不能屈。

2.再读,读出重音语气。

师:文言文诵读,还要读出语气。请同学们再次诵读课文,通过重音读出语气。

预设:

(1)公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉

景春提出观点时使用了一个反问句,还用了一个加重肯定语气的“诚”,可见他的深信不疑,其中也包含着对公孙衍、张仪的羡慕和崇敬之意。“岂不”表达的就是肯定的意思,而且加强了语气,副词“诚”——“真正,确实”的意思,是大丈夫还不够,还是真正的大丈夫,加重肯定语气,所以“诚”字要重读。

(2)是焉得为大丈夫乎

孟子同样用了一个反问句表明自己的态度,“焉得”一词不仅是对景春所持观点的否定,也包含了对公孙衍、张仪的不屑和鄙视。反问句,使语气更加强烈。

3.三读,读懂文意,翻译课文。

师:再读课文,并借助课下注解和相关资料把课文通顺地译成现代文。以小组为单位共同完成这个学习任务,力争做到文从字顺。

学生反馈后,教师重点检测,看学生对课文的翻译是否准确到位。

预设:

(1)一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

他们一发怒,诸侯就都害怕;他们安静下来,天下便平安无事。

(2)富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

富贵不能使他迷惑,贫贱不能使他动摇,威武不能使他屈服。

三、再读课文,感知文章思路

1.再读课文,把握内容。

师:本文是孟子反驳景春观点的一篇文章,请同学们再读课文,找出孟子为什么而辩。

学生搜寻,并圈点批注,反馈答案。

预设:

公孙衍、张仪是不是大丈夫

2.师追问:孟子提出的观点是什么

预设:

“是焉得为大丈夫乎 ”/他们遵循的是“妾妇之道”。

大屏幕出示:见PPT

3.如果给“孟子”的发言加一个表明语气的词,你会加什么词 原句中的哪个词突出了这种语气 你能用这种语气将这段话读一读吗

大屏幕出示:

孟子( )曰:“是焉得为大丈夫乎 子未学礼乎 丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也……”

预设:

不屑、轻蔑;体会“焉”“得”“乎”在表示语气方面的作用。

4.学生分角色朗读,用声音演绎情景。

四、悟读课文,理解圣人情怀

1.“妾妇之道”PK“大丈夫之道”。

师:请同学们研读课文,理解孟子所说“妾妇之道”与“大丈夫之道”的具体内容,完成下面的表格。

大屏幕出示:见PPT

预设:

妾妇之道 大丈夫之道

表现 出嫁的女子完全顺从丈夫的意志 ①讲仁德,守礼法,合道义;②得志与否,都不能放弃自己的原则;③富贵、贫贱、威武这些外部因素都不能使之迷乱、动摇、屈服

实质 顺从(君王的意志) 坚守

2.领略圣人的情怀。

孟子生活在社会动荡不安、人民生活十分痛苦的战国时代,在诸侯国合纵连横,战争不断的时期,孟子始终宣扬“仁义礼”,倡导实行“仁政”,指出人皆可以为尧舜,这一点是难能可贵的,这充分体现了圣人的高尚思想。那么,请同学们思考一下:你心目中的大丈夫是谁 拿起手中的笔,郑重地写下他们的名字。

预设:

拓展提升

每个人的心目中都有对大丈夫的标准,谈谈你所了解的大丈夫形象。

富贵不能淫——关羽、文天祥

贫贱不能移——陶渊明、杜甫、朱自清

威武不能屈——颜真卿、闻一多、刘胡兰

师小结:孟子曰:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”但大丈夫的思想行为并不局限于此。世事纷纭,人间万象,可观大丈夫之思想行为处,多矣。圣人、哲人、英雄、名士,非人人可以做得,大丈夫却可以人人做得,只要我们落实好孟子的大丈夫的三个标准,我们也就是一个顶天立地的大丈夫。

五、联系实际,立大丈夫之志

每个时代的大丈夫精神可能会因为时代要求的不同在其内涵上也有所侧重,如唐代的大丈夫精神可能侧重于建功立业,元朝的大丈夫精神可能侧重于民族气节,当代的大丈夫精神可能侧重于责任担当与勇气魄力。

播放照片。

(在餐车中的钟南山、郑州在雨中提醒车主的小孩、防疫工作人员、抗洪官兵就地而眠等)

师:在为实现中华民族伟大复兴梦而努力的今天,你对孟子的“大丈夫”精神有什么新的理解

预设:

无论时代如何演变,大丈夫精神中的德行要求和社会责任感,都一直是其内核。坚守德行,勇担责任,一个人就有骨气,就能成为民族的脊梁和精神丰碑,就能被称为真正的大丈夫!

六、课堂小结

“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。”这句话出自《孟子》,是中华民族的传统美德,也是我们每个中国人的行为准则。在现实生活中,面对金钱利益的诱惑,不乱其心;在危及国家民族利益的时刻,我们要敢于挺身而出,做一个真正的大丈夫。

七、作业

1.课外搜集孟子的有关言论,或阅读《孟子》一书中其他作品,进一步了解孟子思想。

2.完成本课相关内容。

(

大丈夫的判断标准:

富贵不能淫

贫贱不能移

威武不能屈

)【板书设计】

富贵不能淫

第三课时

生于忧患,死于安乐

【课时目标】

1.反复诵读,理解文意,背诵课文。(重点)

2.把握文章观点,理清文章的论证思路。(重点)

3.理解“生于忧患,死于安乐”的含义,并从中得到教益,增强忧患意识,以乐观的态度对待生活。(难点)

【教学过程】

一、故事导入,激发兴趣

师:有这样一只青蛙,一天,不小心掉在了一口正煮着水的锅里,恰好水已经开了,青蛙吓坏了,使劲一跳,逃离了险境;又一天,青蛙又掉进了那口锅中,同样的,锅里也在煮着水,不同的是,这次水刚煮了不久,锅内的水还是温的,青蛙觉得还挺舒服:这个热水澡好啊!结果呢 ——青蛙熟了!

请同学们谈一谈这个小故事给你的启示。

学生根据自己的理解谈体会。

师:安逸的环境最能消磨一个人的意志,人如果贪图享受安乐和舒适,就会一事无成。正如此言:苦可以折磨人,也可以锻炼人;蜜可以养人,也可以害人。早在两千多年前,孟子对此就有精辟的论述。今天,我们一起来学习《生于忧患,死于安乐》。

板书:生于忧患,死于安乐

二、初读课文,读通读顺

1.初读,扫清障碍。

师:经典美文是需要大声读出来的,让我们对照注释,自读课文,扫清文字障碍。读准字音,读清句读。

学生自由诵读。

大屏幕出示:

畎亩(quǎn) 百里奚(xī) 空乏(kòng) 曾益(zēnɡ) 拂士(bì)

2.范读,读准读好。

师:文言文诵读是把握文章内容的重要方法。下面我们听老师朗读。老师朗读时,请同学们注意节奏和语气,可以随时标注一下。

教师范读课文。

师:通过刚才的朗读,注意语气和语调的把握。课文中有许多排比句和四字句,应读出节奏。下面请同学们依照刚才的听读收获再读一遍课文。

大屏幕出示:

(1)舜/发于/畎亩之中,傅说/举于/版筑之间,胶鬲/举于/鱼盐之中,管夷吾/举于/士,孙叔敖/举于/海,百里奚/举于/市。

朗读时要注意用肯定、赞叹的语气来读,而且要有气势。

(2)故/天/将降大任/于是人也,必先/苦/其心志,劳/其筋骨,饿/其体肤,空乏/其身,行/拂乱/其所为,所以/动心/忍性,曾益/其所不能。

朗读时要注意一气呵成,读出肯定的语气。

3.三读,读懂文意,翻译课文。

师:同学们再读课文,并借助课下注释和相关资料把课文通顺地译成现代文。以小组为单位共同完成这个学习任务,力争做到文从字顺。

学生自主翻译,疏通文意,小组合作,释疑解难。小组提交组内不能解决的问题,其他组答疑解惑,最后老师明确答案,并要求学生记笔记。

三、思读课文,梳理结构

1.抓住观点,提挈全篇。

师:前面我们已经说过,《<孟子>三章》都是议论文,前面两篇文章我们已经知晓了作者的观点,请同学们找一下本文中作者的观点是什么。

学生速读课文,确定本文的中心论点。

预设:

然后知生于忧患而死于安乐也。

2.梳理情节,明晰思路。

师:作者是如何得出这样的观点的 请同学们梳理文章的内容,理清文章的论证思路。

学生小组合作,从分析段意入手,概括内容,分析思路。

预设:

(1)第1段:列举历史上的六位著名人物的事例,说明他们虽然出身贫贱,但都在经受艰苦磨炼后,成就了不平凡的事业。

(2)第2段:①从个人主观角度阐述磨难挫折产生的积极作用;②从反面角度说明磨难对一个国家的作用;③得出结论。

3.寻找论证,分析作用。

师:文中作者运用了哪些论证方法 有什么作用 完成下面的表格。

论证方法 举例及作用分析

举例论证 列举历史上六位人物的事例,从客观角度,具体有力地论证了“人才是在艰苦环境中造就的”的观点。

道理论证 从思想、生活、行为三个方面阐述了“人才是在艰苦环境中造就的”的观点。

对比论证 从正反两个方面将忧患带来的好坏结果进行对比,从个人成才到治理国家,突出了“生于忧患,死于安乐”的观点。

师小结:课文首先举出古代六位名人成就事业的例子,从中归纳出造就人才的客观因素:人才是在艰苦环境中造就的。接着就事论理,由个别到一般,从正面论证个人成才的主观因素,证明“生于忧患”的分论点。然后由个人谈到治国,从反面进行论证,强调国家要生存发展,也要有忧患意识,证明“死于安乐”的分论点。最后得出中心论点“生于忧患,死于安乐”。

四、悟读课文,欣赏美点

师:经典之作,总是有艺术之美让我们借鉴。请同学们悟读课文,圈点批注,找出你认为本文中美的语言、美的句式、美的思想,与大家共享。

大屏幕出示:

发现 举例及作用分析

学生自主诵读课文,并结合自己的所得与小组内同学交流,在课堂中反馈。

预设:

发现 举例及作用分析

排比句式 开头一连列举历史上六位著名人物的事例,使文章读来气势逼人,具有不可辩驳的力量。

对偶句 “入则无法家拂士,出则无敌国外患者”,对句表达,句式整齐,朗朗上口,表达更生动。

师追问:开头列举六个人物的作用是什么

内容上:强调这六个人都在经历艰苦磨炼后成就了不凡的事业。论证上:列举六个人的事例,具体阐述了“磨难出人才”的道理,引出下文的论述。表达效果上:运用排比的修辞手法,用相同的句式连举六个例子,形成一种无可辩驳的气势,增强了说服力。

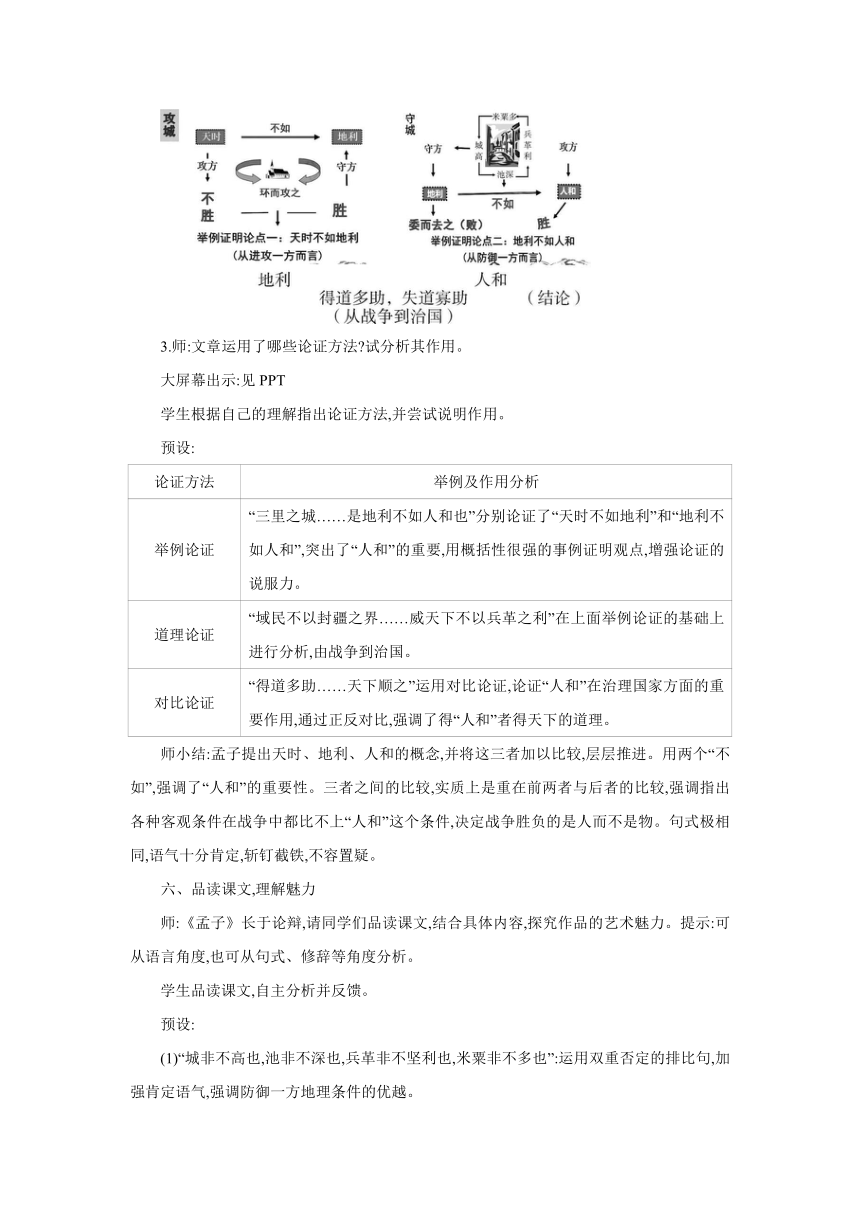

五、比较阅读,整合梳理

师:《<孟子>三章》到现在我们已经全部学完,请同学们回顾所学,完成下面的表格。

大屏幕出示:见PPT

预设:

得道多助,失道寡助 富贵不能淫 生于忧患,死于安乐

议论方式 立论 驳论 立论

论点及 位置 天时不如地利,地利不如人和。 开篇提出 大丈夫的标准。 文章结尾 生于忧患,死于安乐。文章结尾

论证方法 举例论证、道理论证、对比论证 类比论证 举例论证、道理论证、对比论证

思想呈现 人和、仁政 大丈夫 未雨绸缪

表达形式 排比句式 类比推理、排比句式 排比句式

师小结:《孟子》长于论辩,具有文学散文的性质。学习这三篇文章,我们就基本能够感受到孟子的雄辩艺术。分析这几篇作品,我们不难发现,要想让自己出口成章,有雄辩的口才,至少要做到这几点:一是要观点鲜明;二是要思路清晰,结构明了;三是使用排偶句、叠句等,来增强文章的气势。这些方法同学们在写作或辩论中可以尝试。

六、课堂小结

同学们,“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”。现实社会竞争的残酷性注定我们要学会居安思危,要有忧患意识。于安乐中通过努力获得成功是幸运,固然令人羡慕,但如果能将劣势化为优势,以忧患为起点,走向成功,那将是一种阅历,一份财富,更令人佩服!祝愿每一名同学都能经得起生活中的种种考验,在以后的道路上乘风破浪,勇往直前!

七、作业

课后再读课文,完成第23课相关内容。

【板书设计】

第一课时

得道多助,失道寡助

【课时目标】

1.反复诵读,理解文意,背诵课文。(重点)

2.理解“天时”“地利”“人和”与“得道多助,失道寡助”的内涵。(重点)

3.体会孟子说理论证的特点,品味对举、排比等句式的表达效果。(难点)

【教学过程】

一、谈话导入

历史上,几乎任何政党的前途和命运最终都取决于人心向背。“人心就是力量。”在纪念毛泽东同志诞辰120周年座谈会上,习近平总书记说出的这六个字蕴含着丰富的内涵,体现了深刻的灼见,传递了坚定的信念。人心,历来被有识之士看重,今天,我们就走进《<孟子>三章》中的第一章——《得道多助,失道寡助》,看孟子对这一问题的论述。

板书:得道多助,失道寡助 孟子

二、走近作者,了解背景

1.作者作品。

孟子(约前372—前289),名轲,邹(今山东邹城东南)人,战国时期思想家,儒家学派代表人物之一。孟子继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒学宗师,被后世尊称为“亚圣”。孟子生活在兼并战争激烈的战国中期,在孔子的“仁”的基础上,提出了系统的“仁政”学说,主张以“仁政”统一天下,并提出“民贵君轻”的民本思想。《孟子》是记录孟子及其弟子言行的著作,共七篇,一般认为是孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的。

2.写作背景。

孟子生活在社会动荡不安、人民生活十分痛苦的战国时代。当时,各国之间“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”,统治者“庖有肥肉,厩有肥马”,人民“仰不足以事父母,俯不足以畜妻子;乐岁终身苦,凶年不免于死亡”。面对这样的社会现实,孟子最早提出了“民贵君轻”的主张,呼吁各诸侯国重视人民的作用;认为残暴之君是“独夫”,人民可以推翻他;强烈反对不义之战,认为只有“不嗜杀人者”才能统一天下。

三、初读课文,读通读顺

1.初读,扫清障碍。

师:请同学们对照注释,自读课文,扫清文字障碍。

学生自由诵读。

大屏幕出示:

寡助(guǎ) 米粟(sù) 域民(yù) 亲戚畔之(pàn)

2.范读,读准读好。

师:文言文诵读是把握文章内容的重要方法。下面请同学们听老师朗读(或听录音),注意节奏和语气,可以随时标注一下。

教师范读课文。

师:通过刚才的朗读,注意语气和语调的把握。课文中有许多排比句,阅读时注意不读破句子。下面请同学们依照刚才的听读收获再读一遍课文。

大屏幕出示:

注意排比句的节奏:域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。得道者/多助,失道者/寡助。寡助/之至,亲戚/畔之;多助/之至,天下/顺之。

四、翻译课文,理解文意

1.自主翻译,疏通文意。

师:利用工具书,参照注释,翻译课文,特别要圈画出重点文言词语的意思并识记。

教师巡回指导。

2.小组合作,释疑解难。

个人在小组内提交不理解的字词句,在小组内讨论,达成共识。不能解决的,提交课堂共同解决。

3.课堂答疑,分享成果。

小组提交组内不能解决的问题,其他组答疑解惑,最后老师明确答案,并要求学生记笔记。

预设:

(1)通假字。

亲戚畔之(“畔”同“叛”,背叛)

(2)古今异义。

池非不深也(古义:护城河。今义:池塘)

委而去之(古义:离开。今义:从所在地到别的地方)

亲戚畔之(古义:内外亲属,包括父系亲属和母系亲属。今义:跟自己家庭有婚姻关系或血缘关系的家庭或它的成员)

域民不以封疆之界(古义:限制在疆域内。今义:地域)

委而去之(古义:放弃。今义:把事交给别人去办;委任)

(3)一词多义。

①利

②而

③城

五、再读课文,把握文意

1.朗读课文,梳理思路。

师:本文是一篇议论文,关于议论文,我们在前面已经有了接触。我们知道,议论文包括论点、论据和论证三要素。现在请同学们再读课文,圈点批注,找出文中作者的观点,梳理文章的层次结构。

学生诵读课文,先自主圈画,然后小组讨论并反馈。

预设:

(1)中心论点即“天时不如地利,地利不如人和”。

(2)层次结构:

第一层(第1句):总论,摆出观点,总领全文。(总)

第二层(第2—4句):以战争为例,证明观点。(分)

第三层(第5—8句):总结全文,得出结论“得道多助,失道寡助”。(总)

2.师追问:提出中心论点后作者是怎样进行论证的

学生分析探究,小组讨论并反馈。

预设:

天时不如地利,地利不如人和。(中心论点)

三里之城,七里之郭 城非不高也……米粟非不多也 (攻战论据)

3.师:文章运用了哪些论证方法 试分析其作用。

大屏幕出示:见PPT

学生根据自己的理解指出论证方法,并尝试说明作用。

预设:

论证方法 举例及作用分析

举例论证 “三里之城……是地利不如人和也”分别论证了“天时不如地利”和“地利不如人和”,突出了“人和”的重要,用概括性很强的事例证明观点,增强论证的说服力。

道理论证 “域民不以封疆之界……威天下不以兵革之利”在上面举例论证的基础上进行分析,由战争到治国。

对比论证 “得道多助……天下顺之”运用对比论证,论证“人和”在治理国家方面的重要作用,通过正反对比,强调了得“人和”者得天下的道理。

师小结:孟子提出天时、地利、人和的概念,并将这三者加以比较,层层推进。用两个“不如”,强调了“人和”的重要性。三者之间的比较,实质上是重在前两者与后者的比较,强调指出各种客观条件在战争中都比不上“人和”这个条件,决定战争胜负的是人而不是物。句式极相同,语气十分肯定,斩钉截铁,不容置疑。

六、品读课文,理解魅力

师:《孟子》长于论辩,请同学们品读课文,结合具体内容,探究作品的艺术魅力。提示:可从语言角度,也可从句式、修辞等角度分析。

学生品读课文,自主分析并反馈。

预设:

(1)“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也”:运用双重否定的排比句,加强肯定语气,强调防御一方地理条件的优越。

(2)“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利”:三个句子构成排比,气势强烈。从“域民”到“固国”再到“威天下”是治国的顺序,必须将前一个阶段的事情做好,才有可能实现后一个目标,是逐层深入地说理,不能颠倒。突出“人和”的重要性,有利于表现中心,从而得出文章结论。排比句,增强语言气势,从反面进行道理论证,再次强调“地利”不足恃。

(3)“得道者多助,失道者寡助”:将“得道者”与“失道者”的后果对举,互相衬映,得出结论,点明文章主旨。

七、课堂小结

文章开篇提出中心论点“天时不如地利,地利不如人和”,接着援引战例,以攻城而未取胜的例子来论证“地利不如人和”,突出‘人和”的重要性,最后引申到治国,得出结论“得道者多助,失道者寡助”。全文采用了逐层论证的写法,结构严密,推理清楚,说理深刻,有很强的说服力。

八、作业

课后再读课文,完成本课相关内容。

【板书设计】

第二课时

富贵不能淫

【课时目标】

1.反复诵读,理解文意,背诵课文。(重点)

2.把握文章观点,理清文章的论证思路。(重点)

3.理解“妾妇之道”和“大丈夫”的内涵。(难点)

【教学过程】

一、检查作业,复习导入

人们经常说“大丈夫说到做到”“大丈夫行不更名,坐不改姓”,那么什么样的人才能称之为“大丈夫”呢 这节课我们一起来看看“亚圣”孟子对“大丈夫”的阐释。

板书:富贵不能淫

二、诵读课文,读出文言的味道

1.初读,扫清诵读障碍。

师:请同学们诵读课文,读准字音,注意节奏。

学生自由诵读,声音洪亮。

预设:

(1)生字词。

公孙衍(yǎn) 天下熄(xī) 富贵不能淫(yín)

(2)节奏停顿。

对句:一怒/而诸侯惧,安居/而天下熄。

排比:居/天下/之广居,立/天下/之正位,行/天下/之大道。

富贵/不能淫,贫贱/不能移,威武/不能屈。

2.再读,读出重音语气。

师:文言文诵读,还要读出语气。请同学们再次诵读课文,通过重音读出语气。

预设:

(1)公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉

景春提出观点时使用了一个反问句,还用了一个加重肯定语气的“诚”,可见他的深信不疑,其中也包含着对公孙衍、张仪的羡慕和崇敬之意。“岂不”表达的就是肯定的意思,而且加强了语气,副词“诚”——“真正,确实”的意思,是大丈夫还不够,还是真正的大丈夫,加重肯定语气,所以“诚”字要重读。

(2)是焉得为大丈夫乎

孟子同样用了一个反问句表明自己的态度,“焉得”一词不仅是对景春所持观点的否定,也包含了对公孙衍、张仪的不屑和鄙视。反问句,使语气更加强烈。

3.三读,读懂文意,翻译课文。

师:再读课文,并借助课下注解和相关资料把课文通顺地译成现代文。以小组为单位共同完成这个学习任务,力争做到文从字顺。

学生反馈后,教师重点检测,看学生对课文的翻译是否准确到位。

预设:

(1)一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

他们一发怒,诸侯就都害怕;他们安静下来,天下便平安无事。

(2)富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

富贵不能使他迷惑,贫贱不能使他动摇,威武不能使他屈服。

三、再读课文,感知文章思路

1.再读课文,把握内容。

师:本文是孟子反驳景春观点的一篇文章,请同学们再读课文,找出孟子为什么而辩。

学生搜寻,并圈点批注,反馈答案。

预设:

公孙衍、张仪是不是大丈夫

2.师追问:孟子提出的观点是什么

预设:

“是焉得为大丈夫乎 ”/他们遵循的是“妾妇之道”。

大屏幕出示:见PPT

3.如果给“孟子”的发言加一个表明语气的词,你会加什么词 原句中的哪个词突出了这种语气 你能用这种语气将这段话读一读吗

大屏幕出示:

孟子( )曰:“是焉得为大丈夫乎 子未学礼乎 丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也……”

预设:

不屑、轻蔑;体会“焉”“得”“乎”在表示语气方面的作用。

4.学生分角色朗读,用声音演绎情景。

四、悟读课文,理解圣人情怀

1.“妾妇之道”PK“大丈夫之道”。

师:请同学们研读课文,理解孟子所说“妾妇之道”与“大丈夫之道”的具体内容,完成下面的表格。

大屏幕出示:见PPT

预设:

妾妇之道 大丈夫之道

表现 出嫁的女子完全顺从丈夫的意志 ①讲仁德,守礼法,合道义;②得志与否,都不能放弃自己的原则;③富贵、贫贱、威武这些外部因素都不能使之迷乱、动摇、屈服

实质 顺从(君王的意志) 坚守

2.领略圣人的情怀。

孟子生活在社会动荡不安、人民生活十分痛苦的战国时代,在诸侯国合纵连横,战争不断的时期,孟子始终宣扬“仁义礼”,倡导实行“仁政”,指出人皆可以为尧舜,这一点是难能可贵的,这充分体现了圣人的高尚思想。那么,请同学们思考一下:你心目中的大丈夫是谁 拿起手中的笔,郑重地写下他们的名字。

预设:

拓展提升

每个人的心目中都有对大丈夫的标准,谈谈你所了解的大丈夫形象。

富贵不能淫——关羽、文天祥

贫贱不能移——陶渊明、杜甫、朱自清

威武不能屈——颜真卿、闻一多、刘胡兰

师小结:孟子曰:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”但大丈夫的思想行为并不局限于此。世事纷纭,人间万象,可观大丈夫之思想行为处,多矣。圣人、哲人、英雄、名士,非人人可以做得,大丈夫却可以人人做得,只要我们落实好孟子的大丈夫的三个标准,我们也就是一个顶天立地的大丈夫。

五、联系实际,立大丈夫之志

每个时代的大丈夫精神可能会因为时代要求的不同在其内涵上也有所侧重,如唐代的大丈夫精神可能侧重于建功立业,元朝的大丈夫精神可能侧重于民族气节,当代的大丈夫精神可能侧重于责任担当与勇气魄力。

播放照片。

(在餐车中的钟南山、郑州在雨中提醒车主的小孩、防疫工作人员、抗洪官兵就地而眠等)

师:在为实现中华民族伟大复兴梦而努力的今天,你对孟子的“大丈夫”精神有什么新的理解

预设:

无论时代如何演变,大丈夫精神中的德行要求和社会责任感,都一直是其内核。坚守德行,勇担责任,一个人就有骨气,就能成为民族的脊梁和精神丰碑,就能被称为真正的大丈夫!

六、课堂小结

“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。”这句话出自《孟子》,是中华民族的传统美德,也是我们每个中国人的行为准则。在现实生活中,面对金钱利益的诱惑,不乱其心;在危及国家民族利益的时刻,我们要敢于挺身而出,做一个真正的大丈夫。

七、作业

1.课外搜集孟子的有关言论,或阅读《孟子》一书中其他作品,进一步了解孟子思想。

2.完成本课相关内容。

(

大丈夫的判断标准:

富贵不能淫

贫贱不能移

威武不能屈

)【板书设计】

富贵不能淫

第三课时

生于忧患,死于安乐

【课时目标】

1.反复诵读,理解文意,背诵课文。(重点)

2.把握文章观点,理清文章的论证思路。(重点)

3.理解“生于忧患,死于安乐”的含义,并从中得到教益,增强忧患意识,以乐观的态度对待生活。(难点)

【教学过程】

一、故事导入,激发兴趣

师:有这样一只青蛙,一天,不小心掉在了一口正煮着水的锅里,恰好水已经开了,青蛙吓坏了,使劲一跳,逃离了险境;又一天,青蛙又掉进了那口锅中,同样的,锅里也在煮着水,不同的是,这次水刚煮了不久,锅内的水还是温的,青蛙觉得还挺舒服:这个热水澡好啊!结果呢 ——青蛙熟了!

请同学们谈一谈这个小故事给你的启示。

学生根据自己的理解谈体会。

师:安逸的环境最能消磨一个人的意志,人如果贪图享受安乐和舒适,就会一事无成。正如此言:苦可以折磨人,也可以锻炼人;蜜可以养人,也可以害人。早在两千多年前,孟子对此就有精辟的论述。今天,我们一起来学习《生于忧患,死于安乐》。

板书:生于忧患,死于安乐

二、初读课文,读通读顺

1.初读,扫清障碍。

师:经典美文是需要大声读出来的,让我们对照注释,自读课文,扫清文字障碍。读准字音,读清句读。

学生自由诵读。

大屏幕出示:

畎亩(quǎn) 百里奚(xī) 空乏(kòng) 曾益(zēnɡ) 拂士(bì)

2.范读,读准读好。

师:文言文诵读是把握文章内容的重要方法。下面我们听老师朗读。老师朗读时,请同学们注意节奏和语气,可以随时标注一下。

教师范读课文。

师:通过刚才的朗读,注意语气和语调的把握。课文中有许多排比句和四字句,应读出节奏。下面请同学们依照刚才的听读收获再读一遍课文。

大屏幕出示:

(1)舜/发于/畎亩之中,傅说/举于/版筑之间,胶鬲/举于/鱼盐之中,管夷吾/举于/士,孙叔敖/举于/海,百里奚/举于/市。

朗读时要注意用肯定、赞叹的语气来读,而且要有气势。

(2)故/天/将降大任/于是人也,必先/苦/其心志,劳/其筋骨,饿/其体肤,空乏/其身,行/拂乱/其所为,所以/动心/忍性,曾益/其所不能。

朗读时要注意一气呵成,读出肯定的语气。

3.三读,读懂文意,翻译课文。

师:同学们再读课文,并借助课下注释和相关资料把课文通顺地译成现代文。以小组为单位共同完成这个学习任务,力争做到文从字顺。

学生自主翻译,疏通文意,小组合作,释疑解难。小组提交组内不能解决的问题,其他组答疑解惑,最后老师明确答案,并要求学生记笔记。

三、思读课文,梳理结构

1.抓住观点,提挈全篇。

师:前面我们已经说过,《<孟子>三章》都是议论文,前面两篇文章我们已经知晓了作者的观点,请同学们找一下本文中作者的观点是什么。

学生速读课文,确定本文的中心论点。

预设:

然后知生于忧患而死于安乐也。

2.梳理情节,明晰思路。

师:作者是如何得出这样的观点的 请同学们梳理文章的内容,理清文章的论证思路。

学生小组合作,从分析段意入手,概括内容,分析思路。

预设:

(1)第1段:列举历史上的六位著名人物的事例,说明他们虽然出身贫贱,但都在经受艰苦磨炼后,成就了不平凡的事业。

(2)第2段:①从个人主观角度阐述磨难挫折产生的积极作用;②从反面角度说明磨难对一个国家的作用;③得出结论。

3.寻找论证,分析作用。

师:文中作者运用了哪些论证方法 有什么作用 完成下面的表格。

论证方法 举例及作用分析

举例论证 列举历史上六位人物的事例,从客观角度,具体有力地论证了“人才是在艰苦环境中造就的”的观点。

道理论证 从思想、生活、行为三个方面阐述了“人才是在艰苦环境中造就的”的观点。

对比论证 从正反两个方面将忧患带来的好坏结果进行对比,从个人成才到治理国家,突出了“生于忧患,死于安乐”的观点。

师小结:课文首先举出古代六位名人成就事业的例子,从中归纳出造就人才的客观因素:人才是在艰苦环境中造就的。接着就事论理,由个别到一般,从正面论证个人成才的主观因素,证明“生于忧患”的分论点。然后由个人谈到治国,从反面进行论证,强调国家要生存发展,也要有忧患意识,证明“死于安乐”的分论点。最后得出中心论点“生于忧患,死于安乐”。

四、悟读课文,欣赏美点

师:经典之作,总是有艺术之美让我们借鉴。请同学们悟读课文,圈点批注,找出你认为本文中美的语言、美的句式、美的思想,与大家共享。

大屏幕出示:

发现 举例及作用分析

学生自主诵读课文,并结合自己的所得与小组内同学交流,在课堂中反馈。

预设:

发现 举例及作用分析

排比句式 开头一连列举历史上六位著名人物的事例,使文章读来气势逼人,具有不可辩驳的力量。

对偶句 “入则无法家拂士,出则无敌国外患者”,对句表达,句式整齐,朗朗上口,表达更生动。

师追问:开头列举六个人物的作用是什么

内容上:强调这六个人都在经历艰苦磨炼后成就了不凡的事业。论证上:列举六个人的事例,具体阐述了“磨难出人才”的道理,引出下文的论述。表达效果上:运用排比的修辞手法,用相同的句式连举六个例子,形成一种无可辩驳的气势,增强了说服力。

五、比较阅读,整合梳理

师:《<孟子>三章》到现在我们已经全部学完,请同学们回顾所学,完成下面的表格。

大屏幕出示:见PPT

预设:

得道多助,失道寡助 富贵不能淫 生于忧患,死于安乐

议论方式 立论 驳论 立论

论点及 位置 天时不如地利,地利不如人和。 开篇提出 大丈夫的标准。 文章结尾 生于忧患,死于安乐。文章结尾

论证方法 举例论证、道理论证、对比论证 类比论证 举例论证、道理论证、对比论证

思想呈现 人和、仁政 大丈夫 未雨绸缪

表达形式 排比句式 类比推理、排比句式 排比句式

师小结:《孟子》长于论辩,具有文学散文的性质。学习这三篇文章,我们就基本能够感受到孟子的雄辩艺术。分析这几篇作品,我们不难发现,要想让自己出口成章,有雄辩的口才,至少要做到这几点:一是要观点鲜明;二是要思路清晰,结构明了;三是使用排偶句、叠句等,来增强文章的气势。这些方法同学们在写作或辩论中可以尝试。

六、课堂小结

同学们,“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”。现实社会竞争的残酷性注定我们要学会居安思危,要有忧患意识。于安乐中通过努力获得成功是幸运,固然令人羡慕,但如果能将劣势化为优势,以忧患为起点,走向成功,那将是一种阅历,一份财富,更令人佩服!祝愿每一名同学都能经得起生活中的种种考验,在以后的道路上乘风破浪,勇往直前!

七、作业

课后再读课文,完成第23课相关内容。

【板书设计】

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读