11 短文二篇 同步教案

图片预览

文档简介

11 短文二篇

第一课时

答谢中书书

【课时目标】

1.结合注释,疏通文意,积累词语,背诵课文。(重点)

2.把握文中景物的不同特点,领略不同的写景手法。(难点)

3.理解和把握作者的情感。(重点)

【教学过程】

一、导入新课

同学们,我们曾随着郦道元一起畅游三峡,领略了它的雄奇险拔、清幽秀丽。其实,莽莽神州,高山大岳,千流百川,有无数神奇如画的风光让人心动神摇。今天让我们一起学习陶弘景的《答谢中书书》,共同欣赏一幅清丽的山水画,品味一首优美的山水诗。

板书:答谢中书书 陶弘景

二、助读资料

1.题解。

“答谢中书书”中,“答”是应答,答复;“谢中书”即谢征,曾任中书舍人。“书”即书信,古人的书信又叫“尺牍”或“信札”,是一种应用性文体,多记事陈情,实用性和审美性完美结合。“书”的特征:与韵文相对,以记事为主,夹叙夹议,有时也写景寄情。

2.作者简介。

陶弘景(456—536),字通明,自号华阳隐居,丹阳秣陵(今江苏南京)人,人称“山中宰相”,南朝齐梁时思想家。其文章内容丰富,条理分明,写景语言精练、清新明快。有《陶隐居集》。

3.作品背景。

南北朝时,因政局动荡,社会矛盾尖锐,不少文人遁迹山林,在自然美中寻求精神上的解脱。因而他们在书信中常常描山绘水,表明自己所好,与友人交流。本文是作者写给谢中书(谢征)的一封书信,描写了江南山水之美,是六朝山水小品名作。

三、初读课文,读通读顺

1.自由诵读,扫清障碍。

师:请同学们先自读课文,标注节奏,扫清文字障碍。

大屏幕出示:

夕日欲颓(tuí) 沉鳞(lín) 与其奇者(yù)

2.教师范读,读准语气。

师:接下来听老师范读。在听读的时候,同学们注意节奏和语气的变化。

教师范读,学生听读。完成后学生反馈收获。

预设:

节奏:山川/之美,古来/共谈。高峰/入云,清流/见底。两岸/石壁,五色/交辉。青林/翠竹,四时/俱备。晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。实是/欲界之仙都。自/康乐/以来,未复有/能与其奇者。

语气:“自康乐以来,未复有能与其奇者”要读出惋惜感,读出自豪感。

小结:陶弘景所在的南北朝时期,文人作品带有骈文特点,多用四字构成对偶句,句式整齐,节奏感强。朗读节奏多为二二式。

3.自由诵读,读准读好。

学生自由诵读课文,落实好节奏、语气。教师巡视,注意纠正学生的错误读音,指导学生诵读。

4.由几名同学范读课文,教师进一步指导,纠正。最后全班齐读。

四、翻译课文,理解文意

1.自主翻译,疏通文意。

师:参考注解或查阅工具书疏通全文大意。解决不了的,待全班集体讨论解决。

教师巡视指导。

2.小组合作,释疑解难。

个人在小组内提交不理解的字词句,在小组内讨论,形成共识。不能解决的,提交课堂共同解决。

3.课堂答疑,分享成果。

小组提交组内不能解决的问题,其他组答疑解惑,最后老师明确答案,同时强调重点文言词语,要求学生记笔记。

4.重点字词梳理。

预设:

(1)古今异义。

晓雾将歇(古义:消散。今义:停止、休息)

夕日欲颓(古义:坠落。今义:衰败,萎靡)

(2)一词多义。

欲

(3)词类活用。

五色交辉(名词做动词,辉映)

(4)文言句式。

实是欲界之仙都(省略句,省略主语“这”)

5.当堂测试,检验成果。

课件出示重点句子,学生翻译,查漏补缺。(见PPT)

五、分析课文,梳理结构

1.师:各小组根据翻译理解,初步概括文章的主要内容,完成下面的问题。

大屏幕出示:

(1)总领全文的一句话是什么 全文围绕哪个字展开

(2)文中具体描写了哪些景物

(3)这些景物是杂乱无章的吗 作者是按什么样的顺序来写的

预设:

(1)山川之美,古来共谈。全文围绕“美”字展开。

(2)高山、流水、白云、石壁、树林、竹林、雾气、猿、鸟、夕阳、鱼。

(3)由仰视到俯视再到平视。由早到晚。

2.师:根据文章内容,划分文章的层次。

学生根据理解划分层次。

预设:

全文可分为三部分:

第一部分:“山川之美,古来共谈”总领全文。

第二部分:“高峰入云……沉鳞竞跃”,具体展现山川之美。

第三部分:“实是欲界之仙都……未复有能与其奇者”,以赞美和感叹总括前文。

六、品读课文,感受美感

师:“山川之美,古来共谈。”同学们说一说,文中写了山川的哪些“美”

学生阅读课文,筛选信息。

预设:

(1)山水相映之美。山的峻峭和水的明丽相互映衬。水的动势给山增加了活力,山的倒影给水铺上了异彩,二者相映成趣。

(2)色彩配合之美。“两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备”,大自然的各种色彩相互配合,绚丽动人,美不胜收。

(3)晨昏变化之美。清晨白雾缭绕,猿啼鸟鸣,生机勃勃;傍晚红日西沉,山色苍茫,飞鸟归林,猿猴栖树,游鱼跃水。

(4)动静相衬之美。高峰为静,流水为动(形体);青林翠竹为静,五色交辉为动(光色);日出雾歇为静,猿鸟乱鸣为动;日落山暝为静,游鱼跃水为动(声响)。

(5)语言表达之美。如“夕日欲颓,沉鳞竞跃”中“竞”字描写出鱼儿繁多而激动的场景,是鱼儿们获得自由的雀跃和欢喜。“沉鳞”表明鱼潜游之深,像充满弹力的箭钻出水面,跃入半空,让人觉得鱼儿活力四射。

(6)韵律美。本文的语言有骈体文的风格,多用四字句构成对偶,句式整齐,节奏感强。描绘了景色的秀美,山高水净,绚烂多彩,充满无穷生机。

七、结合资料,理解情感

1.师:本文最能体现作者思想感情的句子是哪一句

预设:

实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

师追问:这一句话的意思是什么

预设:

这里实在是人间仙境啊。自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。

师追问:从这句话中,你能读出作者怎样的感情

预设:

作者发现山川的无尽乐趣,深感自豪,与谢公比肩之意溢于言表,有沉醉于山水的愉悦之情,有能够与古今山水知音共赏美景的得意之感。

2.师:作者为什么提到谢灵运

大屏幕出示:

谢灵运(385—433),名公义,字灵运,小名客儿,人称谢客,又以袭封康乐公,称谢康公、谢康乐。著名山水诗人,主要创作活动在刘宋时代,中国文学史上山水诗派的开创者。由谢灵运始,山水诗乃成中国文学史上的大流派。

预设:

谢灵运钟情于山水,开创了山水诗派。谢灵运是六朝人最值得模仿的对象,是六朝文人心目中“雅好自然”的典范。作者陶弘景隐居茅山入梁,武帝礼聘不出,但朝廷大事辄就咨询,时称“山中宰相”。由此判断作者遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱,表现了他归隐林泉的志趣。陶弘景于文中称引谢灵运,有追慕前贤之意,兼有自己也能得山水之妙的自矜意味。

师小结:陶弘景在本文中表现的思想是多样的,一是表现了对自然山水的喜爱和赞美;二是与古今山水知音共赏美景的得意及对圣贤的钦慕;三是归隐林泉的志趣。

八、课堂小结

这一节课,我们学习了“山中宰相”陶弘景的《答谢中书书》一文,欣赏了他眼中的美景,感受到了他寄托在美景中的情感。课后同学们继续诵读课文,背诵本文。

九、作业

课后再读课文,完成第11课相关内容。

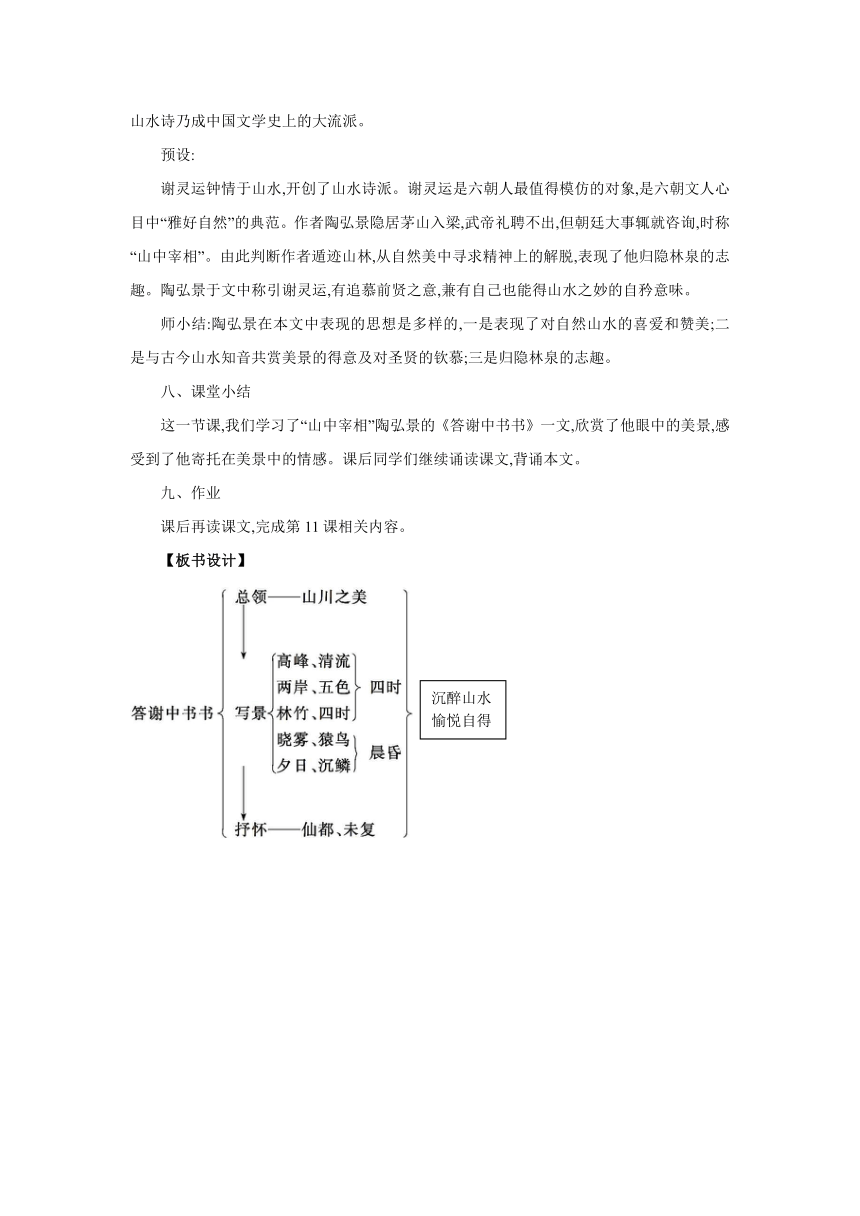

【板书设计】

(

沉醉山水

愉悦自得

)

第二课时

记承天寺夜游

【课时目标】

1.结合注释,疏通文意,积累词语,背诵课文。(重点)

2.品味文中意境优美的写景句子,学习景物描写的方法。(重点)

3.理解作者微妙复杂的情感,学习作者乐观豁达的人生态度,培养高尚的审美情趣。(难点)

4.与《答谢中书书》进行对比阅读,赏析其中的不同特点。(难点)

【教学过程】

一、导入新课

在夜深人静的晚上,月光如流水般洒落大地,一切都像笼着轻纱,若隐若现。如此景象,自然会触动诗人们多愁善感的心灵,或思念家乡亲人,或追忆在外漂泊的亲友,或寄托祝福,或表达相思。今天我们学习苏轼的一篇小散文《记承天寺夜游》,看看苏轼在美丽的月色中发出了怎样的人生感慨。

板书:记承天寺夜游 苏轼

二、初读课文,读通读顺

1.自读课文。

师:请同学们自读课文,注意读准字音,注意断句,读通读顺。

学生自读课文。

2.范读课文。

师:我读一下本课,同学们思考,你的朗读和老师的朗读有哪些不同,圈画出来,体会。

3.学生自由诵读。

师:请同学们根据我刚才的范读,再读课文,注意不要读破句子,注意一些句子的语气。

学生自读,教师巡回指导。

预设:

(1)文言文句子读起来要有美感,断句要声断气不断。

(2)注意停顿,语速稍微慢一些,语调要有抑扬,陈述句用平调,疑问句用升调,有的音节要拉长一点(念、盖、但)。

(3)“念——无与为乐者”,读出寂寞之感;“盖——竹柏影也”,读出兴奋之意;“但——少闲人如吾两人者耳”,读出感慨之情。把这三个字的音节拖长一点,文言的味道就出来了。我们读时,要将文中欣赏、感慨的意味表达出来。

4.学生齐读课文。

三、翻译课文,积累文言词语

1.自主翻译,疏通文意。

师:利用工具书,参照注释,翻译课文,特别要圈画出重点文言词语的意思并识记。

教师巡视指导。

2.小组合作,释疑解难。

个人在小组内提交不理解的字词句,在小组内讨论,形成共识。不能解决的,提交课堂共同解决。

3.课堂答疑,分享成果。

小组提交组内不能解决的问题,其他组答疑解惑,最后老师明确答案,并要求学生记笔记。

4.重点字词梳理。

预设:

(1)古今异义。

念无与为乐者(古义:考虑,想到。今义:想念)

盖竹柏影也(古义:大概是。今义:器物上部有遮盖作用的东西)

月色入户(古义:单扇的门。今义:住户)

但少闲人如吾两人者耳(古义:只是。今义:但是,表转折关系的连词)

(2)一词多义。

与

者

(3)词类活用。

相与步于中庭(名词用作动词,散步)

(4)文言句式。

①判断句

盖竹柏影也(“……也”表判断)

②省略句

解衣欲睡(省略主语“余”)

③倒装句

相与步于中庭(状语后置,应为“相与于中庭步”)

但少闲人如吾两人者耳(定语后置,应为“但少如吾两人者闲人耳”)

5.随堂检测。

大屏幕出示:见PPT

四、再读课文,把握文意

1.朗读课文,分析层意。

师:根据课文内容,可以把课文分为几个层次

预设:

第一层(第一至第三句):记事,交代赏月散步的时间、原因。

第二层(第四句):写景,写月下庭中景物。

第三层(第五至第七句):议论抒情,抒发面对月光、竹柏疏影的感触。

2.品读课文,初探苏公心境。

师:苏轼那天晚上怀着怎样的心情来赏月 你是从哪些词句中读出来的,尝试把这种心情读出来。

预设:

(1)愉悦,从“月色入户,欣然起行”的真情流露中感受到。

(2)孤独,从“念无与为乐者”的知音难求中感受到。

(3)沉醉,从“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”的写意描述中感受到。

(4)悠闲、感慨,从“但少闲人如吾两人者耳”的不胜感慨中感受到。

3.助读资料,走近“闲人”。

师:“何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者耳”“两问一叹”,仅仅流露出悠闲之情吗 请同学们阅读材料,小组探究。

(

元丰二年(1079),苏轼因对新法持有不同意见,被网罗罪名,投入监狱,这就是历史上著名的“乌台诗案”。出狱后,他被贬为黄州团练副使(地方军事助理官)。官衔上还加了“本州安置”字样,不得签署公事,不得擅离安置所,实际上跟流放差不多。本文是苏轼在被贬于黄州时写的。元丰六年,是作者被贬谪到黄州的第四年。

)大屏幕出示:

(

这篇文章开头即说“元丰六年十月十二日”,表明他在黄州已经快满四年了。

张怀民:1083年被贬黄州,初寓居承天寺,他虽任主簿之类的小官,但心胸坦然,决不挂怀贬谪之事,公务之余,以山水怡情悦性。处逆境而无悲戚之容,是位品格清高超逸之人。

)

预设:

①一个“闲”字,反映了作者当时身为“闲”官的现实,有一种惆怅、悲哀之意;也指自己当时“有职无事”的境况,是对自己的一种自嘲。

②指不汲汲于名利,能够寄情山水,有心欣赏自然美景,是个乐观旷达的人,表达了一种欣喜。

③苏轼赏月的心情是复杂的,其中既有贬谪的凄凉、失意的落寞,又有自我排遣的豁达、悠闲赏月的欣喜。诗人说自己是“闲人”,不仅因为他生活清闲,更因为他有着闲适的心情。同时,这其中也包含了作者郁郁不得志的悲凉心境。作者有远大的政治抱负,但壮志难酬,他被一贬再贬,内心深处又何尝想做一个闲人呢 赏月只不过是他借月抒情、自我排遣罢了。

师小结:一篇小文,仅有八十多字,但作者却传达出复杂心境,这种心境,有赏月的欣喜、漫步的悠闲、贬谪的悲凉、失意的落寞、自我派遣的达观、人生的感慨。

五、品读课文,欣赏月色之美

师:文中哪一句写月色之美 圈画出来,翻译并体会妙处。

学生圈画,并交流。

预设:

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

翻译:庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

师:这三句并无一月字,怎知写月

预设:

①比喻。作者用“积水空明”比喻庭院中月光的清澈透明;用“藻荇交横”比喻月下美丽的竹柏倒影。

②动静结合,正面描写与侧面烘托相结合。“积水空明”是就月光本身而言,“藻荇交横”则以竹柏倒影来烘托月光。前者给人以静谧之感,后者则具有水草摇曳的动态之美,整个意境静中有动,动中愈见其静。一正一侧,从而创造出一个冰清玉洁的透明世界。作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

③采用误会法。“积水空明”是人在月光下产生的错觉;先写假象“水中藻荇交错”,再明本体“竹柏影”,把这种错觉推进一层,更加使人感到扑朔迷离,亦真亦幻。猛一抬头看见了竹柏,这才醒悟:“藻荇”原来是月光下摇曳的竹柏的影子,“空明”的“积水”却是一泻千里的月光,愉悦之情顿现笔端。

师小结:文章篇幅虽短,却饱含复杂而微妙的情感,既有被贬谪的悲凉、人生的感慨,又有漫步的悠闲和赏月的欣喜,但苏轼之所以成为苏轼,即在于他能够从官场的失利者变为大自然的欣赏者,他能够从这种美丽的月色中获得精神的复苏和心境的安宁,由此可以看出苏轼性情中的乐观、豁达。

六、比较阅读,品味不同

师:请同学们重读本课的两篇短文,说说它们在句式、节奏、用词、表达方式和情感方面有哪些不同之处。

大屏幕出示:见PPT

学生比较阅读,完成表格。

预设:

课文 写作内容 句式、节奏、用词 表达方式 情感

答谢中书书 山川之美 句式整齐,多是四字一句,又用对偶,极具节奏感,读来朗朗上口。文章用词精美,描写生动,呈现出了大自然的美妙画卷。 以感慨发端,总起;接下来从不同角度具体描写景物,写总体风貌,写四时、朝夕景物的不同,层次清晰;最后,以赞美和感慨结束。 表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感,以及归隐林泉的志趣。

记承天寺 夜游 月色之美 长短句结合,富有节奏变化,使文章内容具有波澜。语言朴素自然,描绘了一幅庭院月夜图,极具诗情画意。 如一篇短小的日记,有时间、地点、人物,先叙事,再写景,最后以议论点题。 表达了作者被贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲等复杂而微妙的情感。

七、课堂小结

同学们,苏轼诗、词、书、画、文样样精通,作为中国文学史上罕见的全才,他一定不空闲;他一生数次被贬,辗转万里,肯定不安闲;他为官一任,造福一方,必定不清闲;但是,面对仕途得失,他不辍闲情;面对生活穷困,他闲逸自在。《世界报》评选他为“千年英雄”,不只是因为他的文学成就,还因为他对中华文明乃至世界文明产生的重大影响,更因为他不单是那个时代的精神领袖,在新时代,他依然是精神的标杆。东坡已逝,但他留给我们的是心灵的喜悦、思想的快乐,这才是万古不朽的精神财富。

八、布置作业

1.背诵课文,默写描写月色之美的句子。

2.完成第11课内容。

(

沉郁孤独

寄情于景

豁达乐观、自嘲、感慨

)【板书设计】

记承天寺夜游

第一课时

答谢中书书

【课时目标】

1.结合注释,疏通文意,积累词语,背诵课文。(重点)

2.把握文中景物的不同特点,领略不同的写景手法。(难点)

3.理解和把握作者的情感。(重点)

【教学过程】

一、导入新课

同学们,我们曾随着郦道元一起畅游三峡,领略了它的雄奇险拔、清幽秀丽。其实,莽莽神州,高山大岳,千流百川,有无数神奇如画的风光让人心动神摇。今天让我们一起学习陶弘景的《答谢中书书》,共同欣赏一幅清丽的山水画,品味一首优美的山水诗。

板书:答谢中书书 陶弘景

二、助读资料

1.题解。

“答谢中书书”中,“答”是应答,答复;“谢中书”即谢征,曾任中书舍人。“书”即书信,古人的书信又叫“尺牍”或“信札”,是一种应用性文体,多记事陈情,实用性和审美性完美结合。“书”的特征:与韵文相对,以记事为主,夹叙夹议,有时也写景寄情。

2.作者简介。

陶弘景(456—536),字通明,自号华阳隐居,丹阳秣陵(今江苏南京)人,人称“山中宰相”,南朝齐梁时思想家。其文章内容丰富,条理分明,写景语言精练、清新明快。有《陶隐居集》。

3.作品背景。

南北朝时,因政局动荡,社会矛盾尖锐,不少文人遁迹山林,在自然美中寻求精神上的解脱。因而他们在书信中常常描山绘水,表明自己所好,与友人交流。本文是作者写给谢中书(谢征)的一封书信,描写了江南山水之美,是六朝山水小品名作。

三、初读课文,读通读顺

1.自由诵读,扫清障碍。

师:请同学们先自读课文,标注节奏,扫清文字障碍。

大屏幕出示:

夕日欲颓(tuí) 沉鳞(lín) 与其奇者(yù)

2.教师范读,读准语气。

师:接下来听老师范读。在听读的时候,同学们注意节奏和语气的变化。

教师范读,学生听读。完成后学生反馈收获。

预设:

节奏:山川/之美,古来/共谈。高峰/入云,清流/见底。两岸/石壁,五色/交辉。青林/翠竹,四时/俱备。晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。实是/欲界之仙都。自/康乐/以来,未复有/能与其奇者。

语气:“自康乐以来,未复有能与其奇者”要读出惋惜感,读出自豪感。

小结:陶弘景所在的南北朝时期,文人作品带有骈文特点,多用四字构成对偶句,句式整齐,节奏感强。朗读节奏多为二二式。

3.自由诵读,读准读好。

学生自由诵读课文,落实好节奏、语气。教师巡视,注意纠正学生的错误读音,指导学生诵读。

4.由几名同学范读课文,教师进一步指导,纠正。最后全班齐读。

四、翻译课文,理解文意

1.自主翻译,疏通文意。

师:参考注解或查阅工具书疏通全文大意。解决不了的,待全班集体讨论解决。

教师巡视指导。

2.小组合作,释疑解难。

个人在小组内提交不理解的字词句,在小组内讨论,形成共识。不能解决的,提交课堂共同解决。

3.课堂答疑,分享成果。

小组提交组内不能解决的问题,其他组答疑解惑,最后老师明确答案,同时强调重点文言词语,要求学生记笔记。

4.重点字词梳理。

预设:

(1)古今异义。

晓雾将歇(古义:消散。今义:停止、休息)

夕日欲颓(古义:坠落。今义:衰败,萎靡)

(2)一词多义。

欲

(3)词类活用。

五色交辉(名词做动词,辉映)

(4)文言句式。

实是欲界之仙都(省略句,省略主语“这”)

5.当堂测试,检验成果。

课件出示重点句子,学生翻译,查漏补缺。(见PPT)

五、分析课文,梳理结构

1.师:各小组根据翻译理解,初步概括文章的主要内容,完成下面的问题。

大屏幕出示:

(1)总领全文的一句话是什么 全文围绕哪个字展开

(2)文中具体描写了哪些景物

(3)这些景物是杂乱无章的吗 作者是按什么样的顺序来写的

预设:

(1)山川之美,古来共谈。全文围绕“美”字展开。

(2)高山、流水、白云、石壁、树林、竹林、雾气、猿、鸟、夕阳、鱼。

(3)由仰视到俯视再到平视。由早到晚。

2.师:根据文章内容,划分文章的层次。

学生根据理解划分层次。

预设:

全文可分为三部分:

第一部分:“山川之美,古来共谈”总领全文。

第二部分:“高峰入云……沉鳞竞跃”,具体展现山川之美。

第三部分:“实是欲界之仙都……未复有能与其奇者”,以赞美和感叹总括前文。

六、品读课文,感受美感

师:“山川之美,古来共谈。”同学们说一说,文中写了山川的哪些“美”

学生阅读课文,筛选信息。

预设:

(1)山水相映之美。山的峻峭和水的明丽相互映衬。水的动势给山增加了活力,山的倒影给水铺上了异彩,二者相映成趣。

(2)色彩配合之美。“两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备”,大自然的各种色彩相互配合,绚丽动人,美不胜收。

(3)晨昏变化之美。清晨白雾缭绕,猿啼鸟鸣,生机勃勃;傍晚红日西沉,山色苍茫,飞鸟归林,猿猴栖树,游鱼跃水。

(4)动静相衬之美。高峰为静,流水为动(形体);青林翠竹为静,五色交辉为动(光色);日出雾歇为静,猿鸟乱鸣为动;日落山暝为静,游鱼跃水为动(声响)。

(5)语言表达之美。如“夕日欲颓,沉鳞竞跃”中“竞”字描写出鱼儿繁多而激动的场景,是鱼儿们获得自由的雀跃和欢喜。“沉鳞”表明鱼潜游之深,像充满弹力的箭钻出水面,跃入半空,让人觉得鱼儿活力四射。

(6)韵律美。本文的语言有骈体文的风格,多用四字句构成对偶,句式整齐,节奏感强。描绘了景色的秀美,山高水净,绚烂多彩,充满无穷生机。

七、结合资料,理解情感

1.师:本文最能体现作者思想感情的句子是哪一句

预设:

实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

师追问:这一句话的意思是什么

预设:

这里实在是人间仙境啊。自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。

师追问:从这句话中,你能读出作者怎样的感情

预设:

作者发现山川的无尽乐趣,深感自豪,与谢公比肩之意溢于言表,有沉醉于山水的愉悦之情,有能够与古今山水知音共赏美景的得意之感。

2.师:作者为什么提到谢灵运

大屏幕出示:

谢灵运(385—433),名公义,字灵运,小名客儿,人称谢客,又以袭封康乐公,称谢康公、谢康乐。著名山水诗人,主要创作活动在刘宋时代,中国文学史上山水诗派的开创者。由谢灵运始,山水诗乃成中国文学史上的大流派。

预设:

谢灵运钟情于山水,开创了山水诗派。谢灵运是六朝人最值得模仿的对象,是六朝文人心目中“雅好自然”的典范。作者陶弘景隐居茅山入梁,武帝礼聘不出,但朝廷大事辄就咨询,时称“山中宰相”。由此判断作者遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱,表现了他归隐林泉的志趣。陶弘景于文中称引谢灵运,有追慕前贤之意,兼有自己也能得山水之妙的自矜意味。

师小结:陶弘景在本文中表现的思想是多样的,一是表现了对自然山水的喜爱和赞美;二是与古今山水知音共赏美景的得意及对圣贤的钦慕;三是归隐林泉的志趣。

八、课堂小结

这一节课,我们学习了“山中宰相”陶弘景的《答谢中书书》一文,欣赏了他眼中的美景,感受到了他寄托在美景中的情感。课后同学们继续诵读课文,背诵本文。

九、作业

课后再读课文,完成第11课相关内容。

【板书设计】

(

沉醉山水

愉悦自得

)

第二课时

记承天寺夜游

【课时目标】

1.结合注释,疏通文意,积累词语,背诵课文。(重点)

2.品味文中意境优美的写景句子,学习景物描写的方法。(重点)

3.理解作者微妙复杂的情感,学习作者乐观豁达的人生态度,培养高尚的审美情趣。(难点)

4.与《答谢中书书》进行对比阅读,赏析其中的不同特点。(难点)

【教学过程】

一、导入新课

在夜深人静的晚上,月光如流水般洒落大地,一切都像笼着轻纱,若隐若现。如此景象,自然会触动诗人们多愁善感的心灵,或思念家乡亲人,或追忆在外漂泊的亲友,或寄托祝福,或表达相思。今天我们学习苏轼的一篇小散文《记承天寺夜游》,看看苏轼在美丽的月色中发出了怎样的人生感慨。

板书:记承天寺夜游 苏轼

二、初读课文,读通读顺

1.自读课文。

师:请同学们自读课文,注意读准字音,注意断句,读通读顺。

学生自读课文。

2.范读课文。

师:我读一下本课,同学们思考,你的朗读和老师的朗读有哪些不同,圈画出来,体会。

3.学生自由诵读。

师:请同学们根据我刚才的范读,再读课文,注意不要读破句子,注意一些句子的语气。

学生自读,教师巡回指导。

预设:

(1)文言文句子读起来要有美感,断句要声断气不断。

(2)注意停顿,语速稍微慢一些,语调要有抑扬,陈述句用平调,疑问句用升调,有的音节要拉长一点(念、盖、但)。

(3)“念——无与为乐者”,读出寂寞之感;“盖——竹柏影也”,读出兴奋之意;“但——少闲人如吾两人者耳”,读出感慨之情。把这三个字的音节拖长一点,文言的味道就出来了。我们读时,要将文中欣赏、感慨的意味表达出来。

4.学生齐读课文。

三、翻译课文,积累文言词语

1.自主翻译,疏通文意。

师:利用工具书,参照注释,翻译课文,特别要圈画出重点文言词语的意思并识记。

教师巡视指导。

2.小组合作,释疑解难。

个人在小组内提交不理解的字词句,在小组内讨论,形成共识。不能解决的,提交课堂共同解决。

3.课堂答疑,分享成果。

小组提交组内不能解决的问题,其他组答疑解惑,最后老师明确答案,并要求学生记笔记。

4.重点字词梳理。

预设:

(1)古今异义。

念无与为乐者(古义:考虑,想到。今义:想念)

盖竹柏影也(古义:大概是。今义:器物上部有遮盖作用的东西)

月色入户(古义:单扇的门。今义:住户)

但少闲人如吾两人者耳(古义:只是。今义:但是,表转折关系的连词)

(2)一词多义。

与

者

(3)词类活用。

相与步于中庭(名词用作动词,散步)

(4)文言句式。

①判断句

盖竹柏影也(“……也”表判断)

②省略句

解衣欲睡(省略主语“余”)

③倒装句

相与步于中庭(状语后置,应为“相与于中庭步”)

但少闲人如吾两人者耳(定语后置,应为“但少如吾两人者闲人耳”)

5.随堂检测。

大屏幕出示:见PPT

四、再读课文,把握文意

1.朗读课文,分析层意。

师:根据课文内容,可以把课文分为几个层次

预设:

第一层(第一至第三句):记事,交代赏月散步的时间、原因。

第二层(第四句):写景,写月下庭中景物。

第三层(第五至第七句):议论抒情,抒发面对月光、竹柏疏影的感触。

2.品读课文,初探苏公心境。

师:苏轼那天晚上怀着怎样的心情来赏月 你是从哪些词句中读出来的,尝试把这种心情读出来。

预设:

(1)愉悦,从“月色入户,欣然起行”的真情流露中感受到。

(2)孤独,从“念无与为乐者”的知音难求中感受到。

(3)沉醉,从“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”的写意描述中感受到。

(4)悠闲、感慨,从“但少闲人如吾两人者耳”的不胜感慨中感受到。

3.助读资料,走近“闲人”。

师:“何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者耳”“两问一叹”,仅仅流露出悠闲之情吗 请同学们阅读材料,小组探究。

(

元丰二年(1079),苏轼因对新法持有不同意见,被网罗罪名,投入监狱,这就是历史上著名的“乌台诗案”。出狱后,他被贬为黄州团练副使(地方军事助理官)。官衔上还加了“本州安置”字样,不得签署公事,不得擅离安置所,实际上跟流放差不多。本文是苏轼在被贬于黄州时写的。元丰六年,是作者被贬谪到黄州的第四年。

)大屏幕出示:

(

这篇文章开头即说“元丰六年十月十二日”,表明他在黄州已经快满四年了。

张怀民:1083年被贬黄州,初寓居承天寺,他虽任主簿之类的小官,但心胸坦然,决不挂怀贬谪之事,公务之余,以山水怡情悦性。处逆境而无悲戚之容,是位品格清高超逸之人。

)

预设:

①一个“闲”字,反映了作者当时身为“闲”官的现实,有一种惆怅、悲哀之意;也指自己当时“有职无事”的境况,是对自己的一种自嘲。

②指不汲汲于名利,能够寄情山水,有心欣赏自然美景,是个乐观旷达的人,表达了一种欣喜。

③苏轼赏月的心情是复杂的,其中既有贬谪的凄凉、失意的落寞,又有自我排遣的豁达、悠闲赏月的欣喜。诗人说自己是“闲人”,不仅因为他生活清闲,更因为他有着闲适的心情。同时,这其中也包含了作者郁郁不得志的悲凉心境。作者有远大的政治抱负,但壮志难酬,他被一贬再贬,内心深处又何尝想做一个闲人呢 赏月只不过是他借月抒情、自我排遣罢了。

师小结:一篇小文,仅有八十多字,但作者却传达出复杂心境,这种心境,有赏月的欣喜、漫步的悠闲、贬谪的悲凉、失意的落寞、自我派遣的达观、人生的感慨。

五、品读课文,欣赏月色之美

师:文中哪一句写月色之美 圈画出来,翻译并体会妙处。

学生圈画,并交流。

预设:

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

翻译:庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

师:这三句并无一月字,怎知写月

预设:

①比喻。作者用“积水空明”比喻庭院中月光的清澈透明;用“藻荇交横”比喻月下美丽的竹柏倒影。

②动静结合,正面描写与侧面烘托相结合。“积水空明”是就月光本身而言,“藻荇交横”则以竹柏倒影来烘托月光。前者给人以静谧之感,后者则具有水草摇曳的动态之美,整个意境静中有动,动中愈见其静。一正一侧,从而创造出一个冰清玉洁的透明世界。作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

③采用误会法。“积水空明”是人在月光下产生的错觉;先写假象“水中藻荇交错”,再明本体“竹柏影”,把这种错觉推进一层,更加使人感到扑朔迷离,亦真亦幻。猛一抬头看见了竹柏,这才醒悟:“藻荇”原来是月光下摇曳的竹柏的影子,“空明”的“积水”却是一泻千里的月光,愉悦之情顿现笔端。

师小结:文章篇幅虽短,却饱含复杂而微妙的情感,既有被贬谪的悲凉、人生的感慨,又有漫步的悠闲和赏月的欣喜,但苏轼之所以成为苏轼,即在于他能够从官场的失利者变为大自然的欣赏者,他能够从这种美丽的月色中获得精神的复苏和心境的安宁,由此可以看出苏轼性情中的乐观、豁达。

六、比较阅读,品味不同

师:请同学们重读本课的两篇短文,说说它们在句式、节奏、用词、表达方式和情感方面有哪些不同之处。

大屏幕出示:见PPT

学生比较阅读,完成表格。

预设:

课文 写作内容 句式、节奏、用词 表达方式 情感

答谢中书书 山川之美 句式整齐,多是四字一句,又用对偶,极具节奏感,读来朗朗上口。文章用词精美,描写生动,呈现出了大自然的美妙画卷。 以感慨发端,总起;接下来从不同角度具体描写景物,写总体风貌,写四时、朝夕景物的不同,层次清晰;最后,以赞美和感慨结束。 表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感,以及归隐林泉的志趣。

记承天寺 夜游 月色之美 长短句结合,富有节奏变化,使文章内容具有波澜。语言朴素自然,描绘了一幅庭院月夜图,极具诗情画意。 如一篇短小的日记,有时间、地点、人物,先叙事,再写景,最后以议论点题。 表达了作者被贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲等复杂而微妙的情感。

七、课堂小结

同学们,苏轼诗、词、书、画、文样样精通,作为中国文学史上罕见的全才,他一定不空闲;他一生数次被贬,辗转万里,肯定不安闲;他为官一任,造福一方,必定不清闲;但是,面对仕途得失,他不辍闲情;面对生活穷困,他闲逸自在。《世界报》评选他为“千年英雄”,不只是因为他的文学成就,还因为他对中华文明乃至世界文明产生的重大影响,更因为他不单是那个时代的精神领袖,在新时代,他依然是精神的标杆。东坡已逝,但他留给我们的是心灵的喜悦、思想的快乐,这才是万古不朽的精神财富。

八、布置作业

1.背诵课文,默写描写月色之美的句子。

2.完成第11课内容。

(

沉郁孤独

寄情于景

豁达乐观、自嘲、感慨

)【板书设计】

记承天寺夜游

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读