13 唐诗五首 同步教案

图片预览

文档简介

13 唐诗五首

第一课时

【学习内容】

《野望》《黄鹤楼》

【课时目标】

1.了解律诗的有关知识,领略律诗的韵律美。(重点)

2.反复诵读《野望》《黄鹤楼》,理解诗歌的内容,把握诗歌情感。(重点)

3.分析诗歌,领会诗人谋篇布局之精巧。(难点)

4.体会诗歌的意境,熟练背诵诗歌。(重点)

【教学过程】

一、导入新课

师:美学大师朱光潜说:“中国诗的体裁中最特别的是律体诗,它是外国诗体中所没有的。”今天咱们就来学习五首唐律,学习它们的最特别之处。这节课,我们先来学习两首律诗。

二、讲授新课

《野望》

1.律诗的基本特征。

师:律诗,是唐朝流行起来的一种汉族诗歌体裁,属于近体诗的一种,因格律要求非常严格而得名。请同学们阅读大屏幕,了解律诗的有关特征。

大屏幕出示:

律诗的基本特征

(1)通常,律诗规定每首八句,每两句为一联,计四联。习惯上称第一联为首联,第二联为颔联,第三联为颈联,第四联为尾联。

(2)律诗要求全诗通押一个韵,限押平声韵;第二、四、六、八句押韵,首句可押可不押。

(3)每句的平仄都有规定:每句中用字平仄音相间,上下句中的平仄音相对。

(4)一般说来,律诗的第二、三联(即颔联、颈联)的上下句应是对仗句。

(5)律诗要求诗句字数整齐划一,每句五个字或七个字,简称“五律”或“七律”。

2.把握律诗的结构——起承转合。

大屏幕出示:

元代范德玑的《诗格》:“作诗有四法:起要平直,承要舂容,转要变化,合要渊永。”起承转合,是诗文写作结构章法方面的术语,是艺术创作常用的结构技巧之一。

一首律诗一般由四联构成,往往遵循起承转合的格局。

首联——起,开门见山,直接扣题。

颔联——承,紧承首联,延续延伸。

颈联——转,转折变化,由此及彼。

尾联——合,呼应开头,收束全诗。

3.教读《野望》,助读资料。

(1)解读诗题。

师:请同学们阅读课本注释,明确写作背景和诗人的相关内容。

预设:

(2)作者简介。

王绩(约589—644),字无功,号东皋子,绛州龙门(今山西河津)人,唐代诗人。他清高自恃,放诞纵酒,其诗多写饮酒及隐逸田园之趣,赞美嵇康、阮籍和陶潜,以抒怀才不遇之苦闷,语言朴素自然。有《王无功文集》。

(3)写作背景。

贞观初年,王绩因疾罢归河渚间,躬耕东皋(今属山西万荣),故自号“东皋子”。性情简放,“不喜拜揖”,曾三仕三隐。

4.诵读,读出韵律。

(1)读顺字音节奏。

①指导朗读。

朗诵诗歌应注意节奏的连贯、语速的快慢、音调的高低、语气的强弱等,有对比、有起伏、有变化,使整个朗诵犹如一曲优美的乐章。(听录音范读)

大屏幕出示:

节奏:本诗为五言律诗,五言诗朗读时通常按“二三”式来停顿。

韵律:律诗二、三联的上下句必须是对偶句。律诗要求全诗通押一个韵,限平声韵;第二、四、六、八句押韵,首句可押可不押。

语气语调:本诗朗读的语调、语气应是舒缓的。朗读时,字音要适当延长,略带吟诵的味道,使听众能感觉出诗的音韵美和节奏感。

②学生自读,同桌互读,小组评读。

预设:

字音:

东皋(gāo) 薄暮(bó) 徙倚(xǐyǐ) 驱犊(dú) 采薇(wēi)

节奏:二三

东皋/薄暮望,徙倚/欲何依。树树/皆秋色,山山/唯落晖。

牧人/驱犊返,猎马/带禽归。相顾/无相识,长歌/怀采薇。

韵律:韵母分别是i、ui、ui、ei。韵脚:“依”“晖”“归”“薇”。

③老师范读或播放录音,让学生感受有韵味的阅读。

④自由诵读,最后全班齐读。

(2)读懂诗词大意。

师:结合注释和工具书,连词义而成句意,有疑惑处勾画记录。

小组交流并释疑。

预设:

首联:“望”字点题,交代时间、地点,以及人物的心情。

颔联、颈联:描绘田园风光。

尾联:由外物回归自身,首尾呼应,抒发孤独无依之感。

5.品析诗句,把握情感。

(1)师:诗人眺望原野,看到了哪些景物 描绘了一幅怎样的画面

学生结合诗歌内容,回答。

预设:

树木、山脉、落日余晖、牛群、猎马。描绘了一幅山中秋晚图。

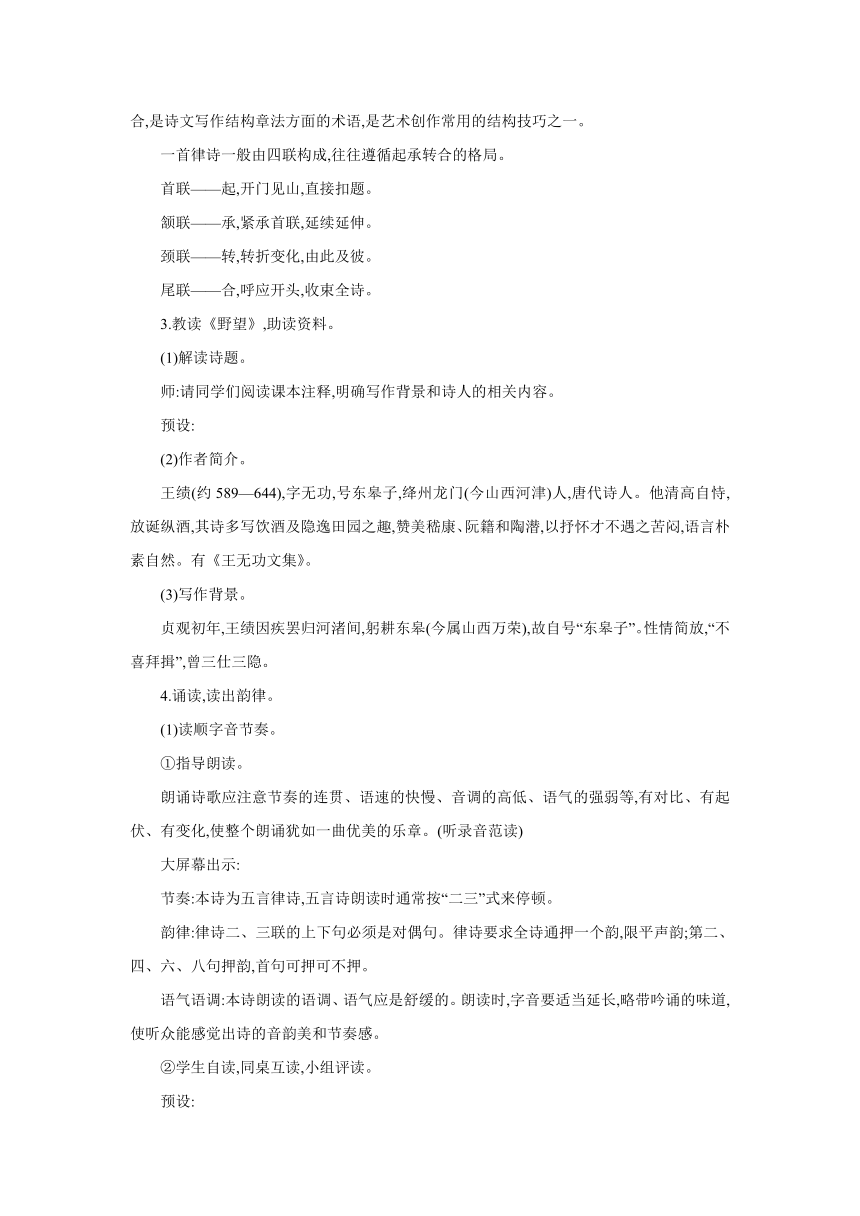

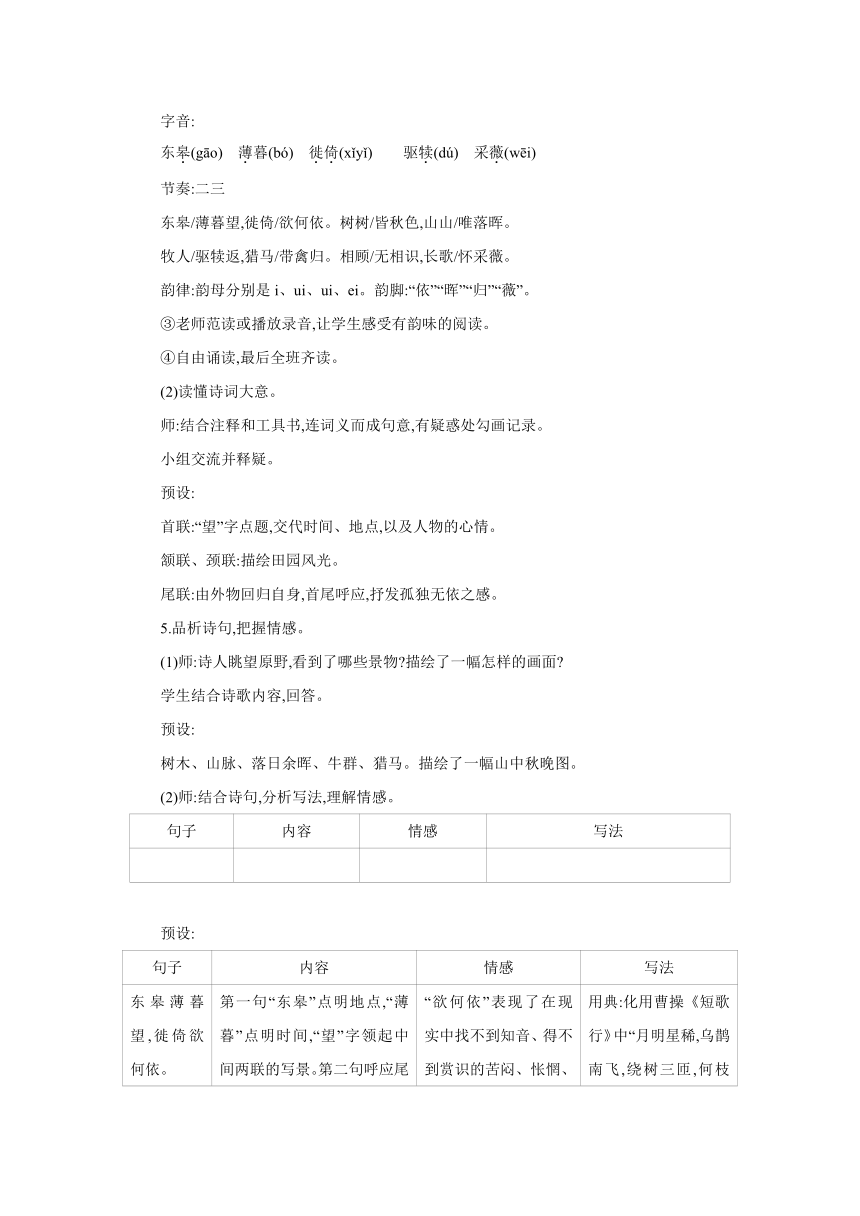

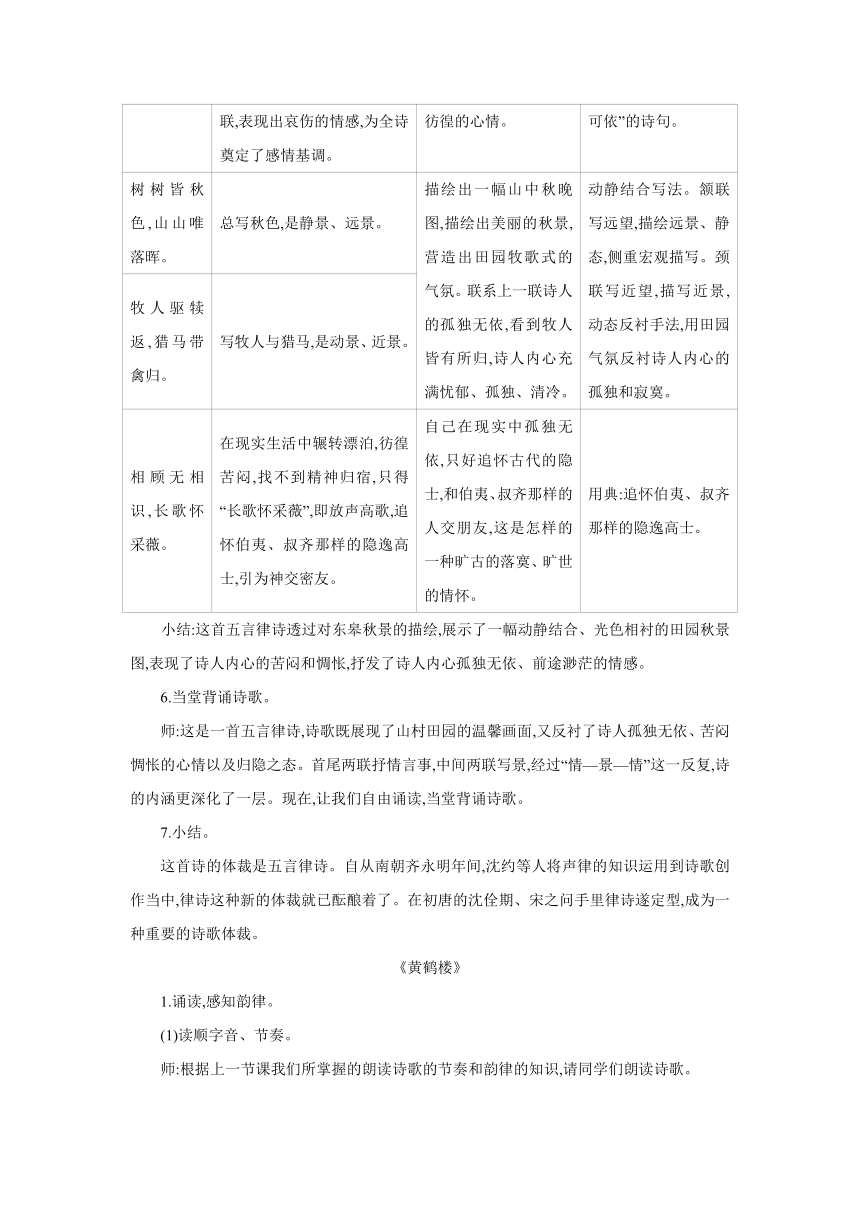

(2)师:结合诗句,分析写法,理解情感。

句子 内容 情感 写法

预设:

句子 内容 情感 写法

东皋薄暮望,徙倚欲何依。 第一句“东皋”点明地点,“薄暮”点明时间,“望”字领起中间两联的写景。第二句呼应尾联,表现出哀伤的情感,为全诗奠定了感情基调。 “欲何依”表现了在现实中找不到知音、得不到赏识的苦闷、怅惘、彷徨的心情。 用典:化用曹操《短歌行》中“月明星稀,乌鹊南飞,绕树三匝,何枝可依”的诗句。

树树皆秋色,山山唯落晖。 总写秋色,是静景、远景。 描绘出一幅山中秋晚图,描绘出美丽的秋景,营造出田园牧歌式的气氛。联系上一联诗人的孤独无依,看到牧人皆有所归,诗人内心充满忧郁、孤独、清冷。 动静结合写法。颔联写远望,描绘远景、静态,侧重宏观描写。颈联写近望,描写近景,动态反衬手法,用田园气氛反衬诗人内心的孤独和寂寞。

牧人驱犊返,猎马带禽归。 写牧人与猎马,是动景、近景。

相顾无相识,长歌怀采薇。 在现实生活中辗转漂泊,彷徨苦闷,找不到精神归宿,只得“长歌怀采薇”,即放声高歌,追怀伯夷、叔齐那样的隐逸高士,引为神交密友。 自己在现实中孤独无依,只好追怀古代的隐士,和伯夷、叔齐那样的人交朋友,这是怎样的一种旷古的落寞、旷世的情怀。 用典:追怀伯夷、叔齐那样的隐逸高士。

小结:这首五言律诗透过对东皋秋景的描绘,展示了一幅动静结合、光色相衬的田园秋景图,表现了诗人内心的苦闷和惆怅,抒发了诗人内心孤独无依、前途渺茫的情感。

6.当堂背诵诗歌。

师:这是一首五言律诗,诗歌既展现了山村田园的温馨画面,又反衬了诗人孤独无依、苦闷惆怅的心情以及归隐之态。首尾两联抒情言事,中间两联写景,经过“情—景—情”这一反复,诗的内涵更深化了一层。现在,让我们自由诵读,当堂背诵诗歌。

7.小结。

这首诗的体裁是五言律诗。自从南朝齐永明年间,沈约等人将声律的知识运用到诗歌创作当中,律诗这种新的体裁就已酝酿着了。在初唐的沈佺期、宋之问手里律诗遂定型,成为一种重要的诗歌体裁。

《黄鹤楼》

1.诵读,感知韵律。

(1)读顺字音、节奏。

师:根据上一节课我们所掌握的朗读诗歌的节奏和韵律的知识,请同学们朗读诗歌。

学生自由诵读。

预设:

字音:

崔颢(hào) 千载(zǎi) 萋萋(qī)

节奏:

昔人/已乘/黄鹤去,此地/空余/黄鹤楼。黄鹤/一去/不复返,白云/千载/空悠悠。

晴川/历历/汉阳树,芳草/萋萋/鹦鹉洲。日暮/乡关/何处是 烟波/江上/使人愁。

(2)点读诗歌。

选部分学生朗读,针对不同层次学生的朗读,教师给予相应的指导。

师:律诗,颔联、颈联两联一般为对偶,形式整齐雅致,音韵华美。读时速度要慢,边读边体味,尝试还原诗歌中呈现的画面,想象诗人当时的情态。

(3)读懂诗歌大意。

①结合注释和工具书,请同学们连词义而成句意,有疑惑处勾画记录。

②小组交流并释疑。

2.品读诗歌,把握情感。

师:请小组内分析诗歌,探究每一联的情感。

预设:

(1)首联:“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。”

诗人满怀对黄鹤楼的美好憧憬慕名前来,可仙人驾鹤而去,杳无踪迹,眼前只有一座寻常可见的江楼。美好憧憬与寻常江楼的落差,在诗人心中布上了一层怅然若失的底色。

(2)颔联:“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。”

江天相接的自然画面因白云的衬托愈显宏丽阔大,受此景象的感染,诗人的心境渐渐开朗,胸中的情思也随之插上了纵横驰骋的翅膀:黄鹤楼久远的历史和美丽的传说一幕幕在眼前回放,但终归物是人非、鹤去楼空。抒发了诗人世事茫茫之慨。

首联、颔联都是前一句虚写,后一句实写。虚中有实,抚今追昔,写出了对世事变化难以预料的感慨;以神话传说起笔,增添了黄鹤楼的神秘色彩。两个“空”字,第一个“空”强调空间上的虚无。仙人驾鹤离去后,兀立于苍茫宇宙下的黄鹤楼似乎无所凭依,这个“空”字传达的是诗人内心的孤独感。第二个“空”强调时间上的邈远。千载白云,空自飘荡,这个“空”字传达的是诗人内心的失落与惆怅。

(3)颈联:“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。”

这两句笔锋一转,由写传说中的仙人、黄鹤及黄鹤楼,转而写诗人眼前登黄鹤楼所见,由写虚幻的传说转为实写眼前的所见景物,晴空下,隔水相望的汉阳川清晰可见的树木,鹦鹉洲上长势茂盛的芳草,描绘了一幅空明、悠远的画面,为引发诗人的乡愁做了铺垫。

(4)尾联:“日暮乡关何处是 烟波江上使人愁。”

太阳落山,黑夜来临,鸟要归巢,船要归航,然而天下游子的故乡又在何处呢 江上的雾霭一片迷蒙。面对此情此景,谁人不生思乡之愁。乐景反衬哀愁,抒发了思乡之情。

3.小结。

巍峨的黄鹤楼成就了崔颢的这首千古绝唱,这首诗在让崔颢扬名天下的同时,也让更多人知道了这座千古名楼。

三、布置作业

1.课外背诵默写诗歌。

2.完成对应练习。

【板书设计】

野望 孤独无依

前途渺茫

黄鹤楼 思乡之情

第二课时

【学习内容】

《使至塞上》《渡荆门送别》《钱塘湖春行》

【课时目标】

1.反复诵读《使至塞上》《渡荆门送别》《钱塘湖春行》,读准字音、节奏,理解诗歌的内容。(重点)

2.品词析句,理解诗歌中寄寓的情感。(重点)

3.体会诗人传情达意的艺术手法,学会鉴赏名句。(难点)

4.体会诗歌的意境,熟练背诵诗歌。

【教学过程】

一、导入新课

清人涨潮在《幽梦影》中提到:“文章是案头之山水,山水是地上之文章。文章是书案上的山水,跌宕起伏,姿态万千;山水风景就如同造物主写在大地之上的文章,唯美动人。”今天我们就跟随王维、李白、白居易开启一场“山水有大美,诗心在其中”的美妙之旅吧。

二、讲授新课

《使至塞上》

1.作者简介。

王维(约701—761),字摩诘,河东(治所在今山西永济西)人,祖籍太原祁县(今属山西),唐代诗人、画家,山水田园诗派的代表人物,与孟浩然并称“王孟”。他的作品清新淡远,自然脱俗,如诗如画,美不胜收。代表作品有《终南山》《山居秋暝》等。

2.背景简介。

开元二十四年(736年),吐蕃发兵攻打唐属小国小勃律(在今克什米尔北)。737年春,可西节度副大使崔希逸在青涤西大破吐蕃军。王维奉使出塞,慰问边关守军并留作军队判官。这实际上是将王维排挤出朝廷。这首诗作于赴边途中。

3.诵读诗歌,读准字音和节奏。

师:自由诵读《使至塞上》,同桌互读,感知两种文体的韵律特点,小组评读。

预设:

字音:

塞上(sài) 燕然(yān)

节奏:

单车/欲问边,属国/过居延。征蓬/出汉塞,归雁/入胡天。

大漠/孤烟直,长河/落日圆。萧关/逢候骑,都护/在燕然。

此诗押“ɑn”韵,在诵吟韵脚字时,要特别注意平仄起伏,这样读诗,才能读出韵味来。

自由诵读。

学生自由诵读诗歌,教师巡视指导。在此基础上教师点读,并进一步指正。

齐读诗歌,读准节奏语气。

4.读懂诗词大意。

(1)结合注释和工具书,连词义而成句意,有疑惑处勾画记录。

(2)小组交流并释疑。

5.品读诗歌,把握情感。

(1)结合诗句,理解情感。

师:小组内分析诗歌,探究每一联的情感。

预设:

①单车欲问边,属国过居延。(“单车”写出诗人形单影只的情状,表达出诗人的孤寂之情)

②征蓬出汉塞,归雁入胡天。(比喻,诗人以“蓬”“雁”自比,说自己像随风而去的蓬草一样出临“汉塞”,像振翅北飞的大雁一样进入“胡天”。蕴含了诗人被排挤出朝廷的惆怅,暗写自己内心的激愤和抑郁,与首句的“单车”相应)

③大漠孤烟直,长河落日圆。(“大”写出了沙漠浩瀚无边的阔大意境;“孤”写边塞荒凉,烽火台燃起的浓烟格外醒目而单调;“直”写出了“孤烟”的劲拔、坚毅之美;“长”写出了诗人对横贯沙漠的黄河的真实感觉;“圆”写出了诗人大漠观落日的特殊感受:亲切温暖,微带苍茫。诗句勾勒出一幅极其雄浑、阔大、壮美的大漠黄昏孤烟落日图,表现了诗人开阔的胸襟)

④萧关逢候骑,都护在燕然。(概括守边将士繁重紧张的战斗生活)

(2)品析名句。

师:“大漠孤烟直,长河落日圆”历来被人称颂,简要分析称颂的原因。

预设:

(画面角度)黄沙茫茫,无边无际,草木不见,行旅断绝。极目远眺,一缕孤烟劲拔坚韧,刚直有力地升腾在天尽头,蜿蜒曲折的黄河边挂着一轮又大又红的落日。

(修辞角度)以工整的对仗,描绘奇美壮丽的塞外风光,画面开阔,意境雄浑。

(炼字角度)“直”写出孤烟之高,表现了大漠景物劲拔坚毅、雄浑壮阔之美;“圆”写出了落日之低,给人以亲切温暖而又苍茫的感觉。“直”“圆”两个字不仅描绘出塞外雄奇壮美的自然风光,而且巧妙地融入诗人的孤寂情绪。

(3)整首诗中诗人的情绪发生了怎样的变化

预设:

诗歌表现了诗人遭受排挤的幽微难言的情感,看到壮阔的边塞景象后,情感从孤寂愤懑转变为慷慨悲壮。

(4)齐读诗歌,领略苍凉。

全班齐读诗歌。

(5)齐背诗歌,领略豪迈。

全班齐背诗歌。

6.小结。

虽然这雄浑壮阔的风光背后隐藏着一颗孤寂的心,但是诗人并没有把这种孤寂之情蔓延全诗,在尾联诗人又回到了自己慰问戍边将士的使命中。这首诗歌不仅展现了高超的艺术境界,更显示出大唐诗人的文化大格局。

《渡荆门送别》

1.荆门山。

荆门山位于现在湖北宜都西北、长江南岸,与北岸虎牙山对峙,形势险要。人们常把荆门山称作“蜀楚咽喉”。长江冲出峥嵘突兀的荆门山口,流入江汉平原地带时,水面骤然变得宽阔,江流也随之显出舒展奔放的姿态。

2.作者简介。

李白(701—762),字太白,号青莲居士,唐代伟大的浪漫主义诗人,被尊为“诗仙”,与杜甫并称“李杜”。他的作品想象丰富,音律和谐,飘逸洒脱,风格豪放。代表作品有《望庐山瀑布》《将进酒》《蜀道难》等。

3.背景资料。

李白认为,大丈夫必有四方之志,仗剑去国,辞亲远游。这是他第一次离开故乡蜀地,此时舟出荆门山,故乡在身后,他乡在眼前,人生的征程与壮游从此开始。正是在这一次具有特殊意义的旅程中,李白写成了这首诗。

4.朗诵指导,读准读顺。

(1)学生自由诵读,教师指导诵读。

预设:

节奏:

渡远/荆门外,来从/楚国游。山随/平野尽,江入/大荒流。

月下/飞天镜,云生/结海楼。仍怜/故乡水,万里/送行舟。

重音语气:

“山随平野尽”中的“随”要读成连音,因为船在航行,景在移动,是一个连续而又漫长的路途,所以读音要拖长。“仍怜故乡水”中的“怜”就要读得比较温柔,情意绵绵,结合诗人情感,让自己的心中也充溢着留恋与不舍,就会读出感情。

(2)自由诵读。

(3)读懂诗词大意。

①结合注释和工具书,连词义而成句意,有疑惑处勾画记录。

②小组内交流并释疑。

(4)齐读诗歌,读出豪迈和不舍。

5.品读诗歌,把握情感。

师:小组内分析诗歌,探究每一联的情感。

预设:

①渡远荆门外,来从楚国游。(叙事,交代地点和事由。诗人从蜀地出来,经过荆门来到楚地)

②山随平野尽,江入大荒流。(一个“随”字生动的将山与平原的位置的变化展现出来,给人以空间感和流动感。一个“入”字,表现出长江奔腾汹涌的气势。这联诗,景中蕴藏着诗人初出四川时的喜悦开朗的心情和青春蓬勃的朝气。本诗写了高山、平野、江流,从远景、俯视、动景角度来写)

③月下飞天镜,云生结海楼。(借助瑰丽的想象,生动的比喻,描绘出船行出三峡后江面平静、宽广无边的景象。水中明月如镜反衬江水之平静无波;云彩变幻构成海市蜃楼反衬江岸之辽阔。诗人借天镜“飞”、海楼“结”,表达了对未来生活的无限憧憬和向往。从近景、仰视的角度来写)

④仍怜故乡水,万里送行舟。(仍:始终。回应上文,说明以上所写之景,与“故乡水”有关。明月是江心的明月,云朵是江上的云朵,诗人的视野,始终没有离开故乡的水)

6.品析名句。

师:和传统的送别诗不同,送别诗人的不是朋友,而是故乡的水,这样写有什么妙处

预设:

原文委婉,极有情味。李白赋予了自然江水情感和生命力,不说自己离别故乡,而说故乡流水万里相送,运用拟人手法,抒发对故乡的不舍之情。

师小结:本诗通过对出蜀途中所见景物的描写,展现了一幅雄奇壮丽的画卷,抒发了诗人对故乡的无限依恋之情和对祖国大好河山的赞美之情。

7.小结。

今天,我们透过诗歌的语言,融入自己的想象,通过联想画面,感受到了诗人的喜、悲、欢、苦,触摸到了一个鲜活的生命,我们的心灵也变得丰富起来。这就是诗歌带来的魅力。轻舟载着他超凡脱俗的诗魂远去了,而悠悠的长江水,永远在人们心中奔腾。来,让我们送送李白,再一次吟咏《渡荆门送别》。

《钱塘湖春行》

1.作者简介。

白居易(772—846),字乐天,晚年号香山居士,祖籍太原(今属山西),生于新郑(今属河南),唐代诗人。在文学上积极倡导新乐府运动,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。著有《白氏长庆集》。

2.写作背景。

这首诗是长庆三年或四年(公元823年或824年)春天白居易任杭州刺史时所作。他在杭州时,有关湖光山色的题咏很多。这首诗处处紧扣环境和季节特征,把刚刚披上春天外衣的西湖,描绘得生机盎然、恰到好处。

3.朗诵指导,读准读顺。

(1)教师指导诵读。

预设:

节奏:

孤山/寺北/贾亭西,水面/初平/云脚低。几处/早莺/争暖树,谁家/新燕/啄春泥。

乱花/渐欲/迷人眼,浅草/才能/没马蹄。最爱/湖东/行不足,绿杨/阴里/白沙堤。

语气:

读出轻松、愉悦、喜爱和赞美之情。

(2)学生自由诵读,教师巡视指导。

(3)读懂诗词大意。

①结合注释和工具书,连词义而成句意,有疑惑处勾画记录。

②小组内交流并释疑。

(4)齐读诗歌,读出喜悦之情。

4.品读诗歌,把握情感。

(1)统读全诗,从中归结出诗人的游踪。

预设:

孤山寺北 贾亭西 白沙堤

(2)如此流连忘返,如此直接的告白,从哪里可以读出这首诗描写的是早春景象

预设:

“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”。

(3)品析“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”。

预设:

(修辞角度)这两句诗运用对偶的修辞手法,句式整齐,结构对称,节奏鲜明,热情地赞美了具有无限生机的大自然,从而体现了诗人无限喜悦的心情。

(炼字角度)“争”字运用了拟人的修辞手法。“争”是人的行为,这里把早莺拟人化了。一个“争”字,让人感到春光的难得与宝贵。一个“啄”字,写出了燕子那忙碌而兴奋的状态。这两句着意描绘出莺莺燕燕的动态,从而使得全诗洋溢着春的活力与生机。

(4)如何理解颈联中的“乱”和“浅”

预设:

“乱”指春天百花初开,争奇斗艳,但还没有到繁花似锦的程度,更显出了一种勃勃的生机;“浅”则指春草方生,尚未到绿草如茵的程度。这两个字精准地表现出初春景物的特点。后面的“迷人眼”和“没马蹄”不仅体现出诗人眼光的敏锐,而且融情于景,把景和情联系了起来。

(5)尾联流露出诗人怎样的思想感情

预设:

尾联直抒胸臆,表达诗人喜悦的心情。“最爱”表达诗人对钱塘湖美景的赞美、热爱之情;“行不足”是因为看不足,说明诗人流连忘返,完全陶醉在美好的湖光山色之中。

5.小结。

全诗紧扣“早春”着笔,准确抓住景物特征,运用富于表现力的语言加以描绘,形象鲜活,色彩鲜明,清新自然。除最后一联直抒胸臆外,诗人采用寓情于景的写法,从生机盎然的景物描写中我们能够体会出诗人的喜悦心情以及对西湖的热爱。

三、布置作业

1.课外背诵三首诗歌。

2.完成对应练习。

【板书设计】

使至塞上 奇特壮美的风光

抑郁孤寂的心情

渡荆门送别 赞美壮丽河山

抒发思乡之情

钱塘湖春行 喜悦

第一课时

【学习内容】

《野望》《黄鹤楼》

【课时目标】

1.了解律诗的有关知识,领略律诗的韵律美。(重点)

2.反复诵读《野望》《黄鹤楼》,理解诗歌的内容,把握诗歌情感。(重点)

3.分析诗歌,领会诗人谋篇布局之精巧。(难点)

4.体会诗歌的意境,熟练背诵诗歌。(重点)

【教学过程】

一、导入新课

师:美学大师朱光潜说:“中国诗的体裁中最特别的是律体诗,它是外国诗体中所没有的。”今天咱们就来学习五首唐律,学习它们的最特别之处。这节课,我们先来学习两首律诗。

二、讲授新课

《野望》

1.律诗的基本特征。

师:律诗,是唐朝流行起来的一种汉族诗歌体裁,属于近体诗的一种,因格律要求非常严格而得名。请同学们阅读大屏幕,了解律诗的有关特征。

大屏幕出示:

律诗的基本特征

(1)通常,律诗规定每首八句,每两句为一联,计四联。习惯上称第一联为首联,第二联为颔联,第三联为颈联,第四联为尾联。

(2)律诗要求全诗通押一个韵,限押平声韵;第二、四、六、八句押韵,首句可押可不押。

(3)每句的平仄都有规定:每句中用字平仄音相间,上下句中的平仄音相对。

(4)一般说来,律诗的第二、三联(即颔联、颈联)的上下句应是对仗句。

(5)律诗要求诗句字数整齐划一,每句五个字或七个字,简称“五律”或“七律”。

2.把握律诗的结构——起承转合。

大屏幕出示:

元代范德玑的《诗格》:“作诗有四法:起要平直,承要舂容,转要变化,合要渊永。”起承转合,是诗文写作结构章法方面的术语,是艺术创作常用的结构技巧之一。

一首律诗一般由四联构成,往往遵循起承转合的格局。

首联——起,开门见山,直接扣题。

颔联——承,紧承首联,延续延伸。

颈联——转,转折变化,由此及彼。

尾联——合,呼应开头,收束全诗。

3.教读《野望》,助读资料。

(1)解读诗题。

师:请同学们阅读课本注释,明确写作背景和诗人的相关内容。

预设:

(2)作者简介。

王绩(约589—644),字无功,号东皋子,绛州龙门(今山西河津)人,唐代诗人。他清高自恃,放诞纵酒,其诗多写饮酒及隐逸田园之趣,赞美嵇康、阮籍和陶潜,以抒怀才不遇之苦闷,语言朴素自然。有《王无功文集》。

(3)写作背景。

贞观初年,王绩因疾罢归河渚间,躬耕东皋(今属山西万荣),故自号“东皋子”。性情简放,“不喜拜揖”,曾三仕三隐。

4.诵读,读出韵律。

(1)读顺字音节奏。

①指导朗读。

朗诵诗歌应注意节奏的连贯、语速的快慢、音调的高低、语气的强弱等,有对比、有起伏、有变化,使整个朗诵犹如一曲优美的乐章。(听录音范读)

大屏幕出示:

节奏:本诗为五言律诗,五言诗朗读时通常按“二三”式来停顿。

韵律:律诗二、三联的上下句必须是对偶句。律诗要求全诗通押一个韵,限平声韵;第二、四、六、八句押韵,首句可押可不押。

语气语调:本诗朗读的语调、语气应是舒缓的。朗读时,字音要适当延长,略带吟诵的味道,使听众能感觉出诗的音韵美和节奏感。

②学生自读,同桌互读,小组评读。

预设:

字音:

东皋(gāo) 薄暮(bó) 徙倚(xǐyǐ) 驱犊(dú) 采薇(wēi)

节奏:二三

东皋/薄暮望,徙倚/欲何依。树树/皆秋色,山山/唯落晖。

牧人/驱犊返,猎马/带禽归。相顾/无相识,长歌/怀采薇。

韵律:韵母分别是i、ui、ui、ei。韵脚:“依”“晖”“归”“薇”。

③老师范读或播放录音,让学生感受有韵味的阅读。

④自由诵读,最后全班齐读。

(2)读懂诗词大意。

师:结合注释和工具书,连词义而成句意,有疑惑处勾画记录。

小组交流并释疑。

预设:

首联:“望”字点题,交代时间、地点,以及人物的心情。

颔联、颈联:描绘田园风光。

尾联:由外物回归自身,首尾呼应,抒发孤独无依之感。

5.品析诗句,把握情感。

(1)师:诗人眺望原野,看到了哪些景物 描绘了一幅怎样的画面

学生结合诗歌内容,回答。

预设:

树木、山脉、落日余晖、牛群、猎马。描绘了一幅山中秋晚图。

(2)师:结合诗句,分析写法,理解情感。

句子 内容 情感 写法

预设:

句子 内容 情感 写法

东皋薄暮望,徙倚欲何依。 第一句“东皋”点明地点,“薄暮”点明时间,“望”字领起中间两联的写景。第二句呼应尾联,表现出哀伤的情感,为全诗奠定了感情基调。 “欲何依”表现了在现实中找不到知音、得不到赏识的苦闷、怅惘、彷徨的心情。 用典:化用曹操《短歌行》中“月明星稀,乌鹊南飞,绕树三匝,何枝可依”的诗句。

树树皆秋色,山山唯落晖。 总写秋色,是静景、远景。 描绘出一幅山中秋晚图,描绘出美丽的秋景,营造出田园牧歌式的气氛。联系上一联诗人的孤独无依,看到牧人皆有所归,诗人内心充满忧郁、孤独、清冷。 动静结合写法。颔联写远望,描绘远景、静态,侧重宏观描写。颈联写近望,描写近景,动态反衬手法,用田园气氛反衬诗人内心的孤独和寂寞。

牧人驱犊返,猎马带禽归。 写牧人与猎马,是动景、近景。

相顾无相识,长歌怀采薇。 在现实生活中辗转漂泊,彷徨苦闷,找不到精神归宿,只得“长歌怀采薇”,即放声高歌,追怀伯夷、叔齐那样的隐逸高士,引为神交密友。 自己在现实中孤独无依,只好追怀古代的隐士,和伯夷、叔齐那样的人交朋友,这是怎样的一种旷古的落寞、旷世的情怀。 用典:追怀伯夷、叔齐那样的隐逸高士。

小结:这首五言律诗透过对东皋秋景的描绘,展示了一幅动静结合、光色相衬的田园秋景图,表现了诗人内心的苦闷和惆怅,抒发了诗人内心孤独无依、前途渺茫的情感。

6.当堂背诵诗歌。

师:这是一首五言律诗,诗歌既展现了山村田园的温馨画面,又反衬了诗人孤独无依、苦闷惆怅的心情以及归隐之态。首尾两联抒情言事,中间两联写景,经过“情—景—情”这一反复,诗的内涵更深化了一层。现在,让我们自由诵读,当堂背诵诗歌。

7.小结。

这首诗的体裁是五言律诗。自从南朝齐永明年间,沈约等人将声律的知识运用到诗歌创作当中,律诗这种新的体裁就已酝酿着了。在初唐的沈佺期、宋之问手里律诗遂定型,成为一种重要的诗歌体裁。

《黄鹤楼》

1.诵读,感知韵律。

(1)读顺字音、节奏。

师:根据上一节课我们所掌握的朗读诗歌的节奏和韵律的知识,请同学们朗读诗歌。

学生自由诵读。

预设:

字音:

崔颢(hào) 千载(zǎi) 萋萋(qī)

节奏:

昔人/已乘/黄鹤去,此地/空余/黄鹤楼。黄鹤/一去/不复返,白云/千载/空悠悠。

晴川/历历/汉阳树,芳草/萋萋/鹦鹉洲。日暮/乡关/何处是 烟波/江上/使人愁。

(2)点读诗歌。

选部分学生朗读,针对不同层次学生的朗读,教师给予相应的指导。

师:律诗,颔联、颈联两联一般为对偶,形式整齐雅致,音韵华美。读时速度要慢,边读边体味,尝试还原诗歌中呈现的画面,想象诗人当时的情态。

(3)读懂诗歌大意。

①结合注释和工具书,请同学们连词义而成句意,有疑惑处勾画记录。

②小组交流并释疑。

2.品读诗歌,把握情感。

师:请小组内分析诗歌,探究每一联的情感。

预设:

(1)首联:“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。”

诗人满怀对黄鹤楼的美好憧憬慕名前来,可仙人驾鹤而去,杳无踪迹,眼前只有一座寻常可见的江楼。美好憧憬与寻常江楼的落差,在诗人心中布上了一层怅然若失的底色。

(2)颔联:“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。”

江天相接的自然画面因白云的衬托愈显宏丽阔大,受此景象的感染,诗人的心境渐渐开朗,胸中的情思也随之插上了纵横驰骋的翅膀:黄鹤楼久远的历史和美丽的传说一幕幕在眼前回放,但终归物是人非、鹤去楼空。抒发了诗人世事茫茫之慨。

首联、颔联都是前一句虚写,后一句实写。虚中有实,抚今追昔,写出了对世事变化难以预料的感慨;以神话传说起笔,增添了黄鹤楼的神秘色彩。两个“空”字,第一个“空”强调空间上的虚无。仙人驾鹤离去后,兀立于苍茫宇宙下的黄鹤楼似乎无所凭依,这个“空”字传达的是诗人内心的孤独感。第二个“空”强调时间上的邈远。千载白云,空自飘荡,这个“空”字传达的是诗人内心的失落与惆怅。

(3)颈联:“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。”

这两句笔锋一转,由写传说中的仙人、黄鹤及黄鹤楼,转而写诗人眼前登黄鹤楼所见,由写虚幻的传说转为实写眼前的所见景物,晴空下,隔水相望的汉阳川清晰可见的树木,鹦鹉洲上长势茂盛的芳草,描绘了一幅空明、悠远的画面,为引发诗人的乡愁做了铺垫。

(4)尾联:“日暮乡关何处是 烟波江上使人愁。”

太阳落山,黑夜来临,鸟要归巢,船要归航,然而天下游子的故乡又在何处呢 江上的雾霭一片迷蒙。面对此情此景,谁人不生思乡之愁。乐景反衬哀愁,抒发了思乡之情。

3.小结。

巍峨的黄鹤楼成就了崔颢的这首千古绝唱,这首诗在让崔颢扬名天下的同时,也让更多人知道了这座千古名楼。

三、布置作业

1.课外背诵默写诗歌。

2.完成对应练习。

【板书设计】

野望 孤独无依

前途渺茫

黄鹤楼 思乡之情

第二课时

【学习内容】

《使至塞上》《渡荆门送别》《钱塘湖春行》

【课时目标】

1.反复诵读《使至塞上》《渡荆门送别》《钱塘湖春行》,读准字音、节奏,理解诗歌的内容。(重点)

2.品词析句,理解诗歌中寄寓的情感。(重点)

3.体会诗人传情达意的艺术手法,学会鉴赏名句。(难点)

4.体会诗歌的意境,熟练背诵诗歌。

【教学过程】

一、导入新课

清人涨潮在《幽梦影》中提到:“文章是案头之山水,山水是地上之文章。文章是书案上的山水,跌宕起伏,姿态万千;山水风景就如同造物主写在大地之上的文章,唯美动人。”今天我们就跟随王维、李白、白居易开启一场“山水有大美,诗心在其中”的美妙之旅吧。

二、讲授新课

《使至塞上》

1.作者简介。

王维(约701—761),字摩诘,河东(治所在今山西永济西)人,祖籍太原祁县(今属山西),唐代诗人、画家,山水田园诗派的代表人物,与孟浩然并称“王孟”。他的作品清新淡远,自然脱俗,如诗如画,美不胜收。代表作品有《终南山》《山居秋暝》等。

2.背景简介。

开元二十四年(736年),吐蕃发兵攻打唐属小国小勃律(在今克什米尔北)。737年春,可西节度副大使崔希逸在青涤西大破吐蕃军。王维奉使出塞,慰问边关守军并留作军队判官。这实际上是将王维排挤出朝廷。这首诗作于赴边途中。

3.诵读诗歌,读准字音和节奏。

师:自由诵读《使至塞上》,同桌互读,感知两种文体的韵律特点,小组评读。

预设:

字音:

塞上(sài) 燕然(yān)

节奏:

单车/欲问边,属国/过居延。征蓬/出汉塞,归雁/入胡天。

大漠/孤烟直,长河/落日圆。萧关/逢候骑,都护/在燕然。

此诗押“ɑn”韵,在诵吟韵脚字时,要特别注意平仄起伏,这样读诗,才能读出韵味来。

自由诵读。

学生自由诵读诗歌,教师巡视指导。在此基础上教师点读,并进一步指正。

齐读诗歌,读准节奏语气。

4.读懂诗词大意。

(1)结合注释和工具书,连词义而成句意,有疑惑处勾画记录。

(2)小组交流并释疑。

5.品读诗歌,把握情感。

(1)结合诗句,理解情感。

师:小组内分析诗歌,探究每一联的情感。

预设:

①单车欲问边,属国过居延。(“单车”写出诗人形单影只的情状,表达出诗人的孤寂之情)

②征蓬出汉塞,归雁入胡天。(比喻,诗人以“蓬”“雁”自比,说自己像随风而去的蓬草一样出临“汉塞”,像振翅北飞的大雁一样进入“胡天”。蕴含了诗人被排挤出朝廷的惆怅,暗写自己内心的激愤和抑郁,与首句的“单车”相应)

③大漠孤烟直,长河落日圆。(“大”写出了沙漠浩瀚无边的阔大意境;“孤”写边塞荒凉,烽火台燃起的浓烟格外醒目而单调;“直”写出了“孤烟”的劲拔、坚毅之美;“长”写出了诗人对横贯沙漠的黄河的真实感觉;“圆”写出了诗人大漠观落日的特殊感受:亲切温暖,微带苍茫。诗句勾勒出一幅极其雄浑、阔大、壮美的大漠黄昏孤烟落日图,表现了诗人开阔的胸襟)

④萧关逢候骑,都护在燕然。(概括守边将士繁重紧张的战斗生活)

(2)品析名句。

师:“大漠孤烟直,长河落日圆”历来被人称颂,简要分析称颂的原因。

预设:

(画面角度)黄沙茫茫,无边无际,草木不见,行旅断绝。极目远眺,一缕孤烟劲拔坚韧,刚直有力地升腾在天尽头,蜿蜒曲折的黄河边挂着一轮又大又红的落日。

(修辞角度)以工整的对仗,描绘奇美壮丽的塞外风光,画面开阔,意境雄浑。

(炼字角度)“直”写出孤烟之高,表现了大漠景物劲拔坚毅、雄浑壮阔之美;“圆”写出了落日之低,给人以亲切温暖而又苍茫的感觉。“直”“圆”两个字不仅描绘出塞外雄奇壮美的自然风光,而且巧妙地融入诗人的孤寂情绪。

(3)整首诗中诗人的情绪发生了怎样的变化

预设:

诗歌表现了诗人遭受排挤的幽微难言的情感,看到壮阔的边塞景象后,情感从孤寂愤懑转变为慷慨悲壮。

(4)齐读诗歌,领略苍凉。

全班齐读诗歌。

(5)齐背诗歌,领略豪迈。

全班齐背诗歌。

6.小结。

虽然这雄浑壮阔的风光背后隐藏着一颗孤寂的心,但是诗人并没有把这种孤寂之情蔓延全诗,在尾联诗人又回到了自己慰问戍边将士的使命中。这首诗歌不仅展现了高超的艺术境界,更显示出大唐诗人的文化大格局。

《渡荆门送别》

1.荆门山。

荆门山位于现在湖北宜都西北、长江南岸,与北岸虎牙山对峙,形势险要。人们常把荆门山称作“蜀楚咽喉”。长江冲出峥嵘突兀的荆门山口,流入江汉平原地带时,水面骤然变得宽阔,江流也随之显出舒展奔放的姿态。

2.作者简介。

李白(701—762),字太白,号青莲居士,唐代伟大的浪漫主义诗人,被尊为“诗仙”,与杜甫并称“李杜”。他的作品想象丰富,音律和谐,飘逸洒脱,风格豪放。代表作品有《望庐山瀑布》《将进酒》《蜀道难》等。

3.背景资料。

李白认为,大丈夫必有四方之志,仗剑去国,辞亲远游。这是他第一次离开故乡蜀地,此时舟出荆门山,故乡在身后,他乡在眼前,人生的征程与壮游从此开始。正是在这一次具有特殊意义的旅程中,李白写成了这首诗。

4.朗诵指导,读准读顺。

(1)学生自由诵读,教师指导诵读。

预设:

节奏:

渡远/荆门外,来从/楚国游。山随/平野尽,江入/大荒流。

月下/飞天镜,云生/结海楼。仍怜/故乡水,万里/送行舟。

重音语气:

“山随平野尽”中的“随”要读成连音,因为船在航行,景在移动,是一个连续而又漫长的路途,所以读音要拖长。“仍怜故乡水”中的“怜”就要读得比较温柔,情意绵绵,结合诗人情感,让自己的心中也充溢着留恋与不舍,就会读出感情。

(2)自由诵读。

(3)读懂诗词大意。

①结合注释和工具书,连词义而成句意,有疑惑处勾画记录。

②小组内交流并释疑。

(4)齐读诗歌,读出豪迈和不舍。

5.品读诗歌,把握情感。

师:小组内分析诗歌,探究每一联的情感。

预设:

①渡远荆门外,来从楚国游。(叙事,交代地点和事由。诗人从蜀地出来,经过荆门来到楚地)

②山随平野尽,江入大荒流。(一个“随”字生动的将山与平原的位置的变化展现出来,给人以空间感和流动感。一个“入”字,表现出长江奔腾汹涌的气势。这联诗,景中蕴藏着诗人初出四川时的喜悦开朗的心情和青春蓬勃的朝气。本诗写了高山、平野、江流,从远景、俯视、动景角度来写)

③月下飞天镜,云生结海楼。(借助瑰丽的想象,生动的比喻,描绘出船行出三峡后江面平静、宽广无边的景象。水中明月如镜反衬江水之平静无波;云彩变幻构成海市蜃楼反衬江岸之辽阔。诗人借天镜“飞”、海楼“结”,表达了对未来生活的无限憧憬和向往。从近景、仰视的角度来写)

④仍怜故乡水,万里送行舟。(仍:始终。回应上文,说明以上所写之景,与“故乡水”有关。明月是江心的明月,云朵是江上的云朵,诗人的视野,始终没有离开故乡的水)

6.品析名句。

师:和传统的送别诗不同,送别诗人的不是朋友,而是故乡的水,这样写有什么妙处

预设:

原文委婉,极有情味。李白赋予了自然江水情感和生命力,不说自己离别故乡,而说故乡流水万里相送,运用拟人手法,抒发对故乡的不舍之情。

师小结:本诗通过对出蜀途中所见景物的描写,展现了一幅雄奇壮丽的画卷,抒发了诗人对故乡的无限依恋之情和对祖国大好河山的赞美之情。

7.小结。

今天,我们透过诗歌的语言,融入自己的想象,通过联想画面,感受到了诗人的喜、悲、欢、苦,触摸到了一个鲜活的生命,我们的心灵也变得丰富起来。这就是诗歌带来的魅力。轻舟载着他超凡脱俗的诗魂远去了,而悠悠的长江水,永远在人们心中奔腾。来,让我们送送李白,再一次吟咏《渡荆门送别》。

《钱塘湖春行》

1.作者简介。

白居易(772—846),字乐天,晚年号香山居士,祖籍太原(今属山西),生于新郑(今属河南),唐代诗人。在文学上积极倡导新乐府运动,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。著有《白氏长庆集》。

2.写作背景。

这首诗是长庆三年或四年(公元823年或824年)春天白居易任杭州刺史时所作。他在杭州时,有关湖光山色的题咏很多。这首诗处处紧扣环境和季节特征,把刚刚披上春天外衣的西湖,描绘得生机盎然、恰到好处。

3.朗诵指导,读准读顺。

(1)教师指导诵读。

预设:

节奏:

孤山/寺北/贾亭西,水面/初平/云脚低。几处/早莺/争暖树,谁家/新燕/啄春泥。

乱花/渐欲/迷人眼,浅草/才能/没马蹄。最爱/湖东/行不足,绿杨/阴里/白沙堤。

语气:

读出轻松、愉悦、喜爱和赞美之情。

(2)学生自由诵读,教师巡视指导。

(3)读懂诗词大意。

①结合注释和工具书,连词义而成句意,有疑惑处勾画记录。

②小组内交流并释疑。

(4)齐读诗歌,读出喜悦之情。

4.品读诗歌,把握情感。

(1)统读全诗,从中归结出诗人的游踪。

预设:

孤山寺北 贾亭西 白沙堤

(2)如此流连忘返,如此直接的告白,从哪里可以读出这首诗描写的是早春景象

预设:

“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”。

(3)品析“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”。

预设:

(修辞角度)这两句诗运用对偶的修辞手法,句式整齐,结构对称,节奏鲜明,热情地赞美了具有无限生机的大自然,从而体现了诗人无限喜悦的心情。

(炼字角度)“争”字运用了拟人的修辞手法。“争”是人的行为,这里把早莺拟人化了。一个“争”字,让人感到春光的难得与宝贵。一个“啄”字,写出了燕子那忙碌而兴奋的状态。这两句着意描绘出莺莺燕燕的动态,从而使得全诗洋溢着春的活力与生机。

(4)如何理解颈联中的“乱”和“浅”

预设:

“乱”指春天百花初开,争奇斗艳,但还没有到繁花似锦的程度,更显出了一种勃勃的生机;“浅”则指春草方生,尚未到绿草如茵的程度。这两个字精准地表现出初春景物的特点。后面的“迷人眼”和“没马蹄”不仅体现出诗人眼光的敏锐,而且融情于景,把景和情联系了起来。

(5)尾联流露出诗人怎样的思想感情

预设:

尾联直抒胸臆,表达诗人喜悦的心情。“最爱”表达诗人对钱塘湖美景的赞美、热爱之情;“行不足”是因为看不足,说明诗人流连忘返,完全陶醉在美好的湖光山色之中。

5.小结。

全诗紧扣“早春”着笔,准确抓住景物特征,运用富于表现力的语言加以描绘,形象鲜活,色彩鲜明,清新自然。除最后一联直抒胸臆外,诗人采用寓情于景的写法,从生机盎然的景物描写中我们能够体会出诗人的喜悦心情以及对西湖的热爱。

三、布置作业

1.课外背诵三首诗歌。

2.完成对应练习。

【板书设计】

使至塞上 奇特壮美的风光

抑郁孤寂的心情

渡荆门送别 赞美壮丽河山

抒发思乡之情

钱塘湖春行 喜悦

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读