部编版语文八年级上册第六单元基础练习试题 含答案

文档属性

| 名称 | 部编版语文八年级上册第六单元基础练习试题 含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 45.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-09 09:51:40 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

部编版语文八年级上册第六单元基础练习试题

一、选择题(共25分)

1.(本题5分)【诵美文,歌赞家乡】

在下面这段文字的横线处填入语句,衔接恰当的一项是( )

富春江昔日为杭州至严州、金华的通航要道,船至桐庐七里泷,因滩多流急,航行需借风力或人工拉纤而行。 。如今,因富春江水库的修建,这一带水深江阔,碧波粼粼,两岸群峰壁立。当地在此开发了“七里扬帆”的旅游项目。一叶扁舟,点点白帆,穿行在如诗如画的江面上,还有谁人不陶醉!

①古语说“七里滩头,有风七里,无风七十里”,“七里扬帆”由此得名。

②旧时舟楫经过都要在钓台下游等候东风。

③倘若无风,得靠人工拉纤,显得路途遥远,仿佛七十里。

④东风一起,千帆竞发,艄公号子响彻云霄,长滩瞬息可过,仿佛仅七里。

A.①④③② B.①②④③ C.②④③① D.②③①④

2.(本题5分)对下面这首诗理解有误的一项是( )

饮酒

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。采菊东篱下,

悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。此中有真意,欲辨已忘言。

A.诗的前四句写自己的住所虽然建造在人来人往的环境中,因为心情闲适,心志高远,所以居所也显得偏僻安静。

B.“采菊东篱下,悠然见南山”写出了作者那种归隐田园,热爱自然,悠然自得的心境。

C.“山气日夕佳,飞鸟相与还”写傍晚时分山间的云气缭绕景色甚佳,飞鸟结伴而还,寄托了作者与山林为伍的情意。

D.“此中有真意,欲辨已忘言”是说感受到了人生的真义,想要表达出来,却忘了怎样说话。

3.(本题5分)下列各句中加点的“之”与例句中的“之”用法相同的一项是( )

例句:女子之嫁也

A.此之谓大丈夫 B.妾妇之道也

C.与民由之 D.舜发于畎亩之中

4.(本题5分)阅读下面两首诗,完成下面小题。

雁门太守行

李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

塞下曲

李白

五月天山雪,无花只有寒。

笛中闻《折柳》,春色未曾看。

晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。

愿将腰下剑,直为斩楼兰①。

【注释】①楼兰:汉代西域国名,此指楼兰国王。据《汉书·傅介子传》记载,西汉昭帝时,楼兰国王屡次截杀通西域的汉使,大将军霍光派平乐监傅介子前往楼兰,用计刺杀了楼兰国王。

对两首诗理解和分析不恰当的一项是( )

A.《雁门太守行》中“角声满天秋色里”从听觉角度表现战争的规模,“塞上燕脂凝夜紫”从视觉角度表现战争的惨烈。

B.《塞下曲)首联写五月的天山有“雪”无“花”,寒气逼人,极力渲染边塞的严寒景象,突出环境的艰苦。

C.两首诗均用字考究,《雁门太守行》中“卷”字写出乘夜奔袭之状;《塞下曲》中“抱”字描绘将士们夜间休息时悠闲之态。

D.两首诗都运用典故,《雁门太守行》表达了守城将士们誓死报效君王的决心;《塞下曲》表现了将士们甘愿身赴疆场、为国立功的慷慨豪情。

5.(本题5分)阅读下面的诗词,选出鉴赏有误的一项( )

渔家傲

李清照

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。

仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。

我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。

九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去!

A.开篇即写梦中所见景象,上片前两句词人借天、云涛、晓雾、星河、千帆等意象,创造了一个似梦似幻,美妙神奇,富有浪漫色彩的境界。

B.“谩有惊人句”包含两层意思,一是感慨自己空有才华,但毕竟是个弱女子,能有什么作为呢?二是正值战乱年代,国难当头,诗词文章又有何用?

C.“九万里”三句写出词人希望自己能像大鹏一样远走高飞,化用了庄子《逍遥游》中的典故,反映出对现实的厌弃和对美好境界的追求。

D.下片开头“报”字紧承上片“问”字而来,答语中既有对日暮途穷的叹息,又有对自己空有才华却遭逢不幸的嗟怨,幽怨凄恻,颇具婉约词风。

二、基础知识综合(共10分)

(本题10分)阅读下面一段文字,完成下面小题。

生命,是一种站起来的姿态,是一种______________的境界,一种______________的气概,一种______________的精神,一种______________的美丽。站起来,就是孟子“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的气节,就是愚公移山不畏惧困难的气概,就是周亚夫严格治军的精神。如果生命是酒,我们爱的不是那百分之几的酒精,而是那若隐若见的芬芳。如果生命是花,我们爱的不是那五彩斑斓,而是那和风丽日中的深情舒放。如果生命是月亮,我们爱的不是那些冷硬的岩石,而是那在静夜里缓缓流下来的纤尘不染的月光。

6.(3分)下列各项中都有一处错误,有的是拼音错误,有的是书写错误,请找出来并改正。

A.若隐若见ruò yǐn ruò xiàn( ) B.和风丽日hē fēng lì rì( )

C.五彩班斓wǔ cǎi bān lán( ) D.纤尘不染qiān chén bù rǎn( )

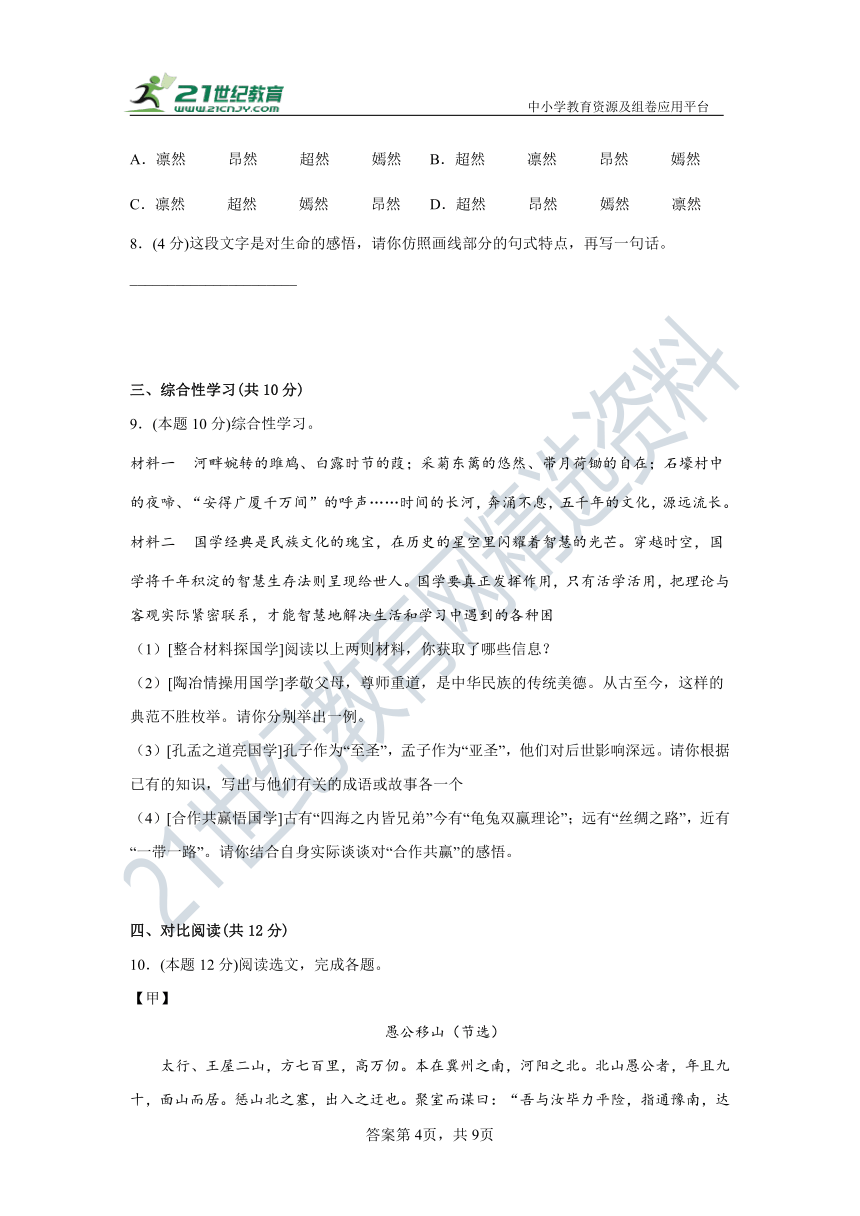

7.(3分)结合语境,将下列词语填入横线处,顺序恰当的一项是( )

A.凛然 昂然 超然 嫣然 B.超然 凛然 昂然 嫣然

C.凛然 超然 嫣然 昂然 D.超然 昂然 嫣然 凛然

8.(4分)这段文字是对生命的感悟,请你仿照画线部分的句式特点,再写一句话。

______________________

三、综合性学习(共10分)

9.(本题10分)综合性学习。

材料一 河畔婉转的雎鸠、白露时节的葭;采菊东篱的悠然、带月荷锄的自在;石壕村中的夜啼、“安得广厦千万间”的呼声……时间的长河,奔涌不息,五千年的文化,源远流长。

材料二 国学经典是民族文化的瑰宝,在历史的星空里闪耀着智慧的光芒。穿越时空,国学将千年积淀的智慧生存法则呈现给世人。国学要真正发挥作用,只有活学活用,把理论与客观实际紧密联系,才能智慧地解决生活和学习中遇到的各种困

(1)[整合材料探国学]阅读以上两则材料,你获取了哪些信息?

(2)[陶冶情操用国学]孝敬父母,尊师重道,是中华民族的传统美德。从古至今,这样的典范不胜枚举。请你分别举出一例。

(3)[孔孟之道亮国学]孔子作为“至圣”,孟子作为“亚圣”,他们对后世影响深远。请你根据已有的知识,写出与他们有关的成语或故事各一个

(4)[合作共赢悟国学]古有“四海之内皆兄弟”今有“龟兔双赢理论”;远有“丝绸之路”,近有“一带一路”。请你结合自身实际谈谈对“合作共赢”的感悟。

四、对比阅读(共12分)

10.(本题12分)阅读选文,完成各题。

【甲】

愚公移山(节选)

太行、王屋二山,方七百里,高万仞。本在冀州之南,河阳之北。北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也。聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐士之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

【乙】

卖蒜老叟

南阳杨二相公精于拳术,每至演武场传授枪棒,观者如堵。一日,有卖蒜叟,咳嗽不绝声,旁睨①而揶揄②之。杨大怒,招叟至前,以拳打砖墙,陷入尺许,傲之曰:“叟能如是乎?”叟曰:“君能打墙,不能打人。”杨骂曰:“老奴能受我打乎?打死勿怨!”叟笑曰:“垂死之年,能以一死成君之名,死亦何怨!”老人自缚于树,解衣露腹。杨故取势于十步外,奋拳击之。老人寂然无声,但见杨双膝跪地,叩头曰:“晚生知罪矣。”

拔其拳已夹入老人腹中坚不可出。哀求良久,老人鼓腹纵之,已跌出一石桥外矣。老人徐徐负蒜而归,卒不肯告人姓氏。

【注释】①睨:眼睛斜着看。②揶揄:出言嘲笑、讽刺。

(1)下列加点词的意义和用法都相同的一项是( )

A.叩石垦壤 叩头曰:“晚生知罪矣。”

B.年且九十 且焉置土石

C.跳往助之 旁睨而揶揄之

D.杂然相许 陷入尺许

(2)请用“/”给下面的句子断句。(断两处)

拔 其 拳 已 夹 入 老 人 腹 中 不 可 出。

(3)翻译下列句子。

①南阳杨二相公精于拳术,每至演武场传授枪棒,观者如堵。

②老人徐徐负蒜而归,卒不肯告人姓氏。

(4)读【甲】【乙】两个文段各给你怎样的启示?请用简洁的语言分别加以概括。

五、现代文阅读(共23分)

(本题10分)阅读下面的文章,完成下列小题。

描摹父亲

李红霞

①忽然发觉已许久未见到父亲了。脑海中如投影般闪回着父亲的形象,竟然很是模糊;似乎从未刻意端详过他。于是,在遥远的异乡,凭着记忆和想象,开始用文字为我假想的模特——父亲,构图、“描摹”。

②古老而简朴的院落。低矮破旧的土坯房作背景,火红的月季花、繁密的葡萄架作陪衬,一只趴在墙角假寐的小狗作点缀。父亲定格在画面中央:端坐凳子上,拉起二胡,调剂着农忙的空闲;温馨而亲切,感慨而伤怀。

③微风吹起了父亲的头发,花白稀疏、风中打卷,隐隐露出头皮,如被生活的大手无情薅过一般,心疼却又无奈。发黄的老照片中,父亲的头发油黑而浓密,梳着标准的中分,俨然经过精心的打理,帅气英俊。记得我们兄妹,曾在父亲鼾声如雷的熟睡中,调皮地揪起父亲的头发,密密麻麻地扎了满头小辫,招得父亲一通幸福的嗔怪。真想再次操起木梳为父亲整理头发,可又怎忍看到华发垂落。

④皱纹爬上额头、刻在眼角、陷入脸颊、堆在脖颈,岁月的刻刀,刀刀重落,毫无怜惜,父亲只能默默忍受,任其在身上慢慢刻蚀。皱纹里,读到了艰辛:父亲幼年丧母、童年丧父,无兄弟姐妹,灰色的生活让父亲性情坚忍,却又暗隐脆弱。皱纹里,看到了甜蜜:与母亲和和睦睦,拉扯我们兄妹三人成家立业、成为依靠;看着孙辈绕膝,笑不拢嘴。皱纹,如道道磁条,刻录着父亲的岁月留影。

⑤曾经身影挺拔的父亲,如今已然微驼,前倾。握起二胡,已无当年跟着戏班奔走乡里、陶醉操琴的精气神儿。听母亲说,台上的父亲正襟端坐,上身挺直,摇头晃脑,颇显气派。可我明白,为了养育我们,父亲曾下过煤窑,在阴暗狭窄的巷道里蜗行;干过工地,扛起沉重的钢筋水泥挪行;常年打柴,背着如山的木柴在深山里穿行。生活的重压,让本就单薄的父亲,渐渐弯下了腰,成了一张弓;但也撑起了家,托起一片天。

⑥那双操着琴杆、按着琴弦的手,枯瘦无力、青筋暴突,淡淡的老年斑,看一眼便让我眼窝湿热。这还是那双曾在我成绩下降、调皮犯错时,高高扬起,重重落下,敲打我成长的厚重有力的大手吗 这还是那双曾做过木工玩具、打过床铺橱柜,挥起锄头便下地、拿起铲子便下厨的灵活能干的巧手吗 那次扶父亲过马路,他用瘦瘦的手指紧紧扣着我的手,无力且无助,似要将他交给我。那双手,握过了岁月,经历了流年,留给我们的是财富一笔。

⑦还是那件藏蓝色上衣、灰黑色裤子、淡黄色的胶鞋,这俨然成了父亲的标准装扮,多年未变。

⑧只不过衣服已发白打褶,鞋上沾了泥。曾给父亲添过衣服,可他一直以勤俭持家、不讲穿戴的训话回我,穿着几件旧衣,甚至是我们剩下的校服度日。见过父亲在灯下拿起针线补袜子,见过晾晒的秋衣布满洞,见过给他买的衣服整齐叠在柜里。想给父亲买身衣服,一时竟忘了尺寸,不禁心感不孝和自责。

⑨干裂的嘴唇,没了当年的红润;浑浊的双眼,没了当年的英气;羸弱的身板,没了当年的健硕。点点回忆,忆不尽父亲72个春秋的苦辣酸甜;细细描摹,描不出父亲藏于内心的愁痛喜乐。“描摹”父亲,父亲的形象逐渐清晰,但却感觉一如天下所有的父亲。想来,真该回家看父亲了!

11.(2分)说说文章第①段有何作用。

12.(2分)文章第④段交代父亲的艰辛,为何又说“皱纹里,看到了甜蜜”?这是否矛盾?为什么?

13.(2分)请自选角度赏析文中第③段画线句子的表达效果。

记得我们兄妹,曾在父亲鼾声如雷的熟睡中,调皮地揪起父亲的头发,密密麻麻地扎了满头小辫,招得父亲一通幸福的嗔怪。

14.(2分)文中的父亲有怎样的形象特点?请用简洁的语言概括。

15.(2分)本文结尾段在结构和内容上的作用分别是什么?

(本题13分)阅读《生于忧患,死于安乐》,回答问题。

16.(3分)解释下列句中加点的词。

(1)所以动心忍性____________________________

(2)人恒过,然后能改____________________________

17.(2分)将下面的句子翻译成现代汉语。

困于心,衡于虑,而后作。

18.(2分)本文运用的论证方法有:___________ 、____________、____________。

19.(3分)本文主要运用了什么修辞手法?有何作用?

20.(3分)文章开头列举了哪些人的事例?这些事例共同说明了一个什么道理?它们对论证本文的中心论点起什么作用?

六、作文(共40分)

21.(本题40分)请以“给 老师的一封信”为题写一篇文章。

要求:(1)将题目补充完整;(2)要符合书信的格式;(3)不少于600字。

参考答案:

1.C2.D3.A4.C5.D6.ABCD 7.B 8.(示例)如果生命是古琴,我们爱的不是那精雕细琢的琴身,而是那音符和节拍谱成的乐曲。

9. (1)示例:①中华文化灿烂辉煌;②国学智慧可以指导我们的现实生活。 (2)示例:孝敬父母:黄香温席、卧冰求鲤等;尊师重道:程门立雪、颜回尊师等。 (3)示例:孔子:韦编三绝;孟子:舍生取义。 (4)略。10.(1)C

(2)拔 其 拳/已 夹 入 老 人 腹 中/坚 不 可 出

(3)①南阳县有个叫杨二的人,精通拳术,每当他在演武场传授枪棒之法时,来围观的人非常多,(围得)就好像一堵墙一样。 ②老人慢慢背着蒜走了,最终(或“到最后”)也不肯告诉人们(或“别人”)他(或“自己”)的姓氏(或“姓名”)

(4)【甲】文的启示:我们在做任何一件事情的时候,都需有一个明确的目标,然后再坚定不移地为了实现这个目标而奋斗【乙】文的启示:天外有天,人外有人;任何时候都要谦虚谨慎,戒骄戒躁。

11.开篇点题,奠定了全文的感情基调,表达了对父亲的思念之情,引出下文对父亲的“描摹”。 12.不矛盾。因为父亲与母亲和和睦睦,拉扯“我们”兄妹三人成家立业、成为依靠;看着孙辈绕膝,笑不拢嘴。 13.运用动作描写,用“揪”“扎”等一系列动词,生动形象地写出“我们”趁着父亲熟睡时给父亲扎小辫的情景,表现了“我们”的顽皮以及父亲对“我们”的爱。 14.性情坚韧、吃苦耐劳、爱自己的孩子、有家庭责任感。 15.结构上,总结全文,与题目、开头相呼应,使文章结构严谨。内容上,点明中心,表达对父亲的热爱之情,升华文章的主题。

16. 使……坚忍。 常常。 17.内心困苦,思虑堵塞,然后才能有所作为 18. 举例论证 道理论证 正反对比论证 19.排比和对比。第一段运用排比,列举多个事例阐述同一观点,行文如江河直下,一泻千里,使文章富有气势。第二段将人处在困境中才能不断奋发,与国家没有忧患往往会灭亡进行对比,有力地论证了“生于忧患,死于安乐”这一观点。 20..开头列举了舜、傅说、胶鬲、管夷吾、孙叔敖、百里奚六个人的事例。这些人都是由卑微而显贵、经历过艰苦环境的磨炼的杰出历史人物,列举他们的事例,意在说明人要成大器,担负治国重任,必须经受磨炼的道理。这六个人的事例,为本文论证中心论点提供了典型的事实论据。

21.参考例文

给语文老师的一封信

敬爱的老师:

您好!

您是我心目中最敬重的好老师,您虽然十分严厉,但是您把一颗心扑在我们身上。您起早贪黑,琢磨着更好的教学方法。您就像蜡烛一样,让我感到前途无限的光明,却燃烧了自己。

树木的成长,离不开阳光雨露,只有他们无私的施舍,才会有生机勃勃。花朵的生活,离不开大地,有了大地提供的营养,才会有花儿的艳丽动人。而我们的生活,离不开老师,有了您的热情帮助,有了您的谆谆教诲,才会有我们的健康成长……老师,太谢谢您了!师恩如鱼得水,这三年来,您苦口婆心的教育我们,您的每一句金石良言,我一直还历历在目,由此让我想起了很多很多。

老师,我想对您说:“您真伟大!您是我最好的老师!我喜欢您!”

正因为有您的教育,我们才能有今天的见识,才会有今天这样的才学,正因为您的呵护,我们这些“祖国的花朵”才能健康的成长,正因为您的点滴教诲,才使我们明白做人的道理。您好比大树,我们在您的树荫下茁壮成长。您给了我们像妈妈一样的关怀,让我觉得无比幸福,让我有了学习的兴趣,让我觉得您给了无穷无尽的力量,让我觉得您是我的依靠,让我觉得离不开您了。老师,我们的好成绩离不开您的辛苦教育,我们的好成绩更少不了您的细心培养。我们每前进一步,都离不开您洒下的辛勤汗水。

老师,谢谢您对我们认真负责的教育,谢谢您对我们的关心,谢谢您教给了我们许多知识,谢谢您对我们无私的奉献,一千声一万声“谢谢”都无法回报您对我们的教导。

祝您:

身体健康!

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

部编版语文八年级上册第六单元基础练习试题

一、选择题(共25分)

1.(本题5分)【诵美文,歌赞家乡】

在下面这段文字的横线处填入语句,衔接恰当的一项是( )

富春江昔日为杭州至严州、金华的通航要道,船至桐庐七里泷,因滩多流急,航行需借风力或人工拉纤而行。 。如今,因富春江水库的修建,这一带水深江阔,碧波粼粼,两岸群峰壁立。当地在此开发了“七里扬帆”的旅游项目。一叶扁舟,点点白帆,穿行在如诗如画的江面上,还有谁人不陶醉!

①古语说“七里滩头,有风七里,无风七十里”,“七里扬帆”由此得名。

②旧时舟楫经过都要在钓台下游等候东风。

③倘若无风,得靠人工拉纤,显得路途遥远,仿佛七十里。

④东风一起,千帆竞发,艄公号子响彻云霄,长滩瞬息可过,仿佛仅七里。

A.①④③② B.①②④③ C.②④③① D.②③①④

2.(本题5分)对下面这首诗理解有误的一项是( )

饮酒

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。采菊东篱下,

悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。此中有真意,欲辨已忘言。

A.诗的前四句写自己的住所虽然建造在人来人往的环境中,因为心情闲适,心志高远,所以居所也显得偏僻安静。

B.“采菊东篱下,悠然见南山”写出了作者那种归隐田园,热爱自然,悠然自得的心境。

C.“山气日夕佳,飞鸟相与还”写傍晚时分山间的云气缭绕景色甚佳,飞鸟结伴而还,寄托了作者与山林为伍的情意。

D.“此中有真意,欲辨已忘言”是说感受到了人生的真义,想要表达出来,却忘了怎样说话。

3.(本题5分)下列各句中加点的“之”与例句中的“之”用法相同的一项是( )

例句:女子之嫁也

A.此之谓大丈夫 B.妾妇之道也

C.与民由之 D.舜发于畎亩之中

4.(本题5分)阅读下面两首诗,完成下面小题。

雁门太守行

李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

塞下曲

李白

五月天山雪,无花只有寒。

笛中闻《折柳》,春色未曾看。

晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。

愿将腰下剑,直为斩楼兰①。

【注释】①楼兰:汉代西域国名,此指楼兰国王。据《汉书·傅介子传》记载,西汉昭帝时,楼兰国王屡次截杀通西域的汉使,大将军霍光派平乐监傅介子前往楼兰,用计刺杀了楼兰国王。

对两首诗理解和分析不恰当的一项是( )

A.《雁门太守行》中“角声满天秋色里”从听觉角度表现战争的规模,“塞上燕脂凝夜紫”从视觉角度表现战争的惨烈。

B.《塞下曲)首联写五月的天山有“雪”无“花”,寒气逼人,极力渲染边塞的严寒景象,突出环境的艰苦。

C.两首诗均用字考究,《雁门太守行》中“卷”字写出乘夜奔袭之状;《塞下曲》中“抱”字描绘将士们夜间休息时悠闲之态。

D.两首诗都运用典故,《雁门太守行》表达了守城将士们誓死报效君王的决心;《塞下曲》表现了将士们甘愿身赴疆场、为国立功的慷慨豪情。

5.(本题5分)阅读下面的诗词,选出鉴赏有误的一项( )

渔家傲

李清照

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。

仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。

我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。

九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去!

A.开篇即写梦中所见景象,上片前两句词人借天、云涛、晓雾、星河、千帆等意象,创造了一个似梦似幻,美妙神奇,富有浪漫色彩的境界。

B.“谩有惊人句”包含两层意思,一是感慨自己空有才华,但毕竟是个弱女子,能有什么作为呢?二是正值战乱年代,国难当头,诗词文章又有何用?

C.“九万里”三句写出词人希望自己能像大鹏一样远走高飞,化用了庄子《逍遥游》中的典故,反映出对现实的厌弃和对美好境界的追求。

D.下片开头“报”字紧承上片“问”字而来,答语中既有对日暮途穷的叹息,又有对自己空有才华却遭逢不幸的嗟怨,幽怨凄恻,颇具婉约词风。

二、基础知识综合(共10分)

(本题10分)阅读下面一段文字,完成下面小题。

生命,是一种站起来的姿态,是一种______________的境界,一种______________的气概,一种______________的精神,一种______________的美丽。站起来,就是孟子“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的气节,就是愚公移山不畏惧困难的气概,就是周亚夫严格治军的精神。如果生命是酒,我们爱的不是那百分之几的酒精,而是那若隐若见的芬芳。如果生命是花,我们爱的不是那五彩斑斓,而是那和风丽日中的深情舒放。如果生命是月亮,我们爱的不是那些冷硬的岩石,而是那在静夜里缓缓流下来的纤尘不染的月光。

6.(3分)下列各项中都有一处错误,有的是拼音错误,有的是书写错误,请找出来并改正。

A.若隐若见ruò yǐn ruò xiàn( ) B.和风丽日hē fēng lì rì( )

C.五彩班斓wǔ cǎi bān lán( ) D.纤尘不染qiān chén bù rǎn( )

7.(3分)结合语境,将下列词语填入横线处,顺序恰当的一项是( )

A.凛然 昂然 超然 嫣然 B.超然 凛然 昂然 嫣然

C.凛然 超然 嫣然 昂然 D.超然 昂然 嫣然 凛然

8.(4分)这段文字是对生命的感悟,请你仿照画线部分的句式特点,再写一句话。

______________________

三、综合性学习(共10分)

9.(本题10分)综合性学习。

材料一 河畔婉转的雎鸠、白露时节的葭;采菊东篱的悠然、带月荷锄的自在;石壕村中的夜啼、“安得广厦千万间”的呼声……时间的长河,奔涌不息,五千年的文化,源远流长。

材料二 国学经典是民族文化的瑰宝,在历史的星空里闪耀着智慧的光芒。穿越时空,国学将千年积淀的智慧生存法则呈现给世人。国学要真正发挥作用,只有活学活用,把理论与客观实际紧密联系,才能智慧地解决生活和学习中遇到的各种困

(1)[整合材料探国学]阅读以上两则材料,你获取了哪些信息?

(2)[陶冶情操用国学]孝敬父母,尊师重道,是中华民族的传统美德。从古至今,这样的典范不胜枚举。请你分别举出一例。

(3)[孔孟之道亮国学]孔子作为“至圣”,孟子作为“亚圣”,他们对后世影响深远。请你根据已有的知识,写出与他们有关的成语或故事各一个

(4)[合作共赢悟国学]古有“四海之内皆兄弟”今有“龟兔双赢理论”;远有“丝绸之路”,近有“一带一路”。请你结合自身实际谈谈对“合作共赢”的感悟。

四、对比阅读(共12分)

10.(本题12分)阅读选文,完成各题。

【甲】

愚公移山(节选)

太行、王屋二山,方七百里,高万仞。本在冀州之南,河阳之北。北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也。聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐士之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

【乙】

卖蒜老叟

南阳杨二相公精于拳术,每至演武场传授枪棒,观者如堵。一日,有卖蒜叟,咳嗽不绝声,旁睨①而揶揄②之。杨大怒,招叟至前,以拳打砖墙,陷入尺许,傲之曰:“叟能如是乎?”叟曰:“君能打墙,不能打人。”杨骂曰:“老奴能受我打乎?打死勿怨!”叟笑曰:“垂死之年,能以一死成君之名,死亦何怨!”老人自缚于树,解衣露腹。杨故取势于十步外,奋拳击之。老人寂然无声,但见杨双膝跪地,叩头曰:“晚生知罪矣。”

拔其拳已夹入老人腹中坚不可出。哀求良久,老人鼓腹纵之,已跌出一石桥外矣。老人徐徐负蒜而归,卒不肯告人姓氏。

【注释】①睨:眼睛斜着看。②揶揄:出言嘲笑、讽刺。

(1)下列加点词的意义和用法都相同的一项是( )

A.叩石垦壤 叩头曰:“晚生知罪矣。”

B.年且九十 且焉置土石

C.跳往助之 旁睨而揶揄之

D.杂然相许 陷入尺许

(2)请用“/”给下面的句子断句。(断两处)

拔 其 拳 已 夹 入 老 人 腹 中 不 可 出。

(3)翻译下列句子。

①南阳杨二相公精于拳术,每至演武场传授枪棒,观者如堵。

②老人徐徐负蒜而归,卒不肯告人姓氏。

(4)读【甲】【乙】两个文段各给你怎样的启示?请用简洁的语言分别加以概括。

五、现代文阅读(共23分)

(本题10分)阅读下面的文章,完成下列小题。

描摹父亲

李红霞

①忽然发觉已许久未见到父亲了。脑海中如投影般闪回着父亲的形象,竟然很是模糊;似乎从未刻意端详过他。于是,在遥远的异乡,凭着记忆和想象,开始用文字为我假想的模特——父亲,构图、“描摹”。

②古老而简朴的院落。低矮破旧的土坯房作背景,火红的月季花、繁密的葡萄架作陪衬,一只趴在墙角假寐的小狗作点缀。父亲定格在画面中央:端坐凳子上,拉起二胡,调剂着农忙的空闲;温馨而亲切,感慨而伤怀。

③微风吹起了父亲的头发,花白稀疏、风中打卷,隐隐露出头皮,如被生活的大手无情薅过一般,心疼却又无奈。发黄的老照片中,父亲的头发油黑而浓密,梳着标准的中分,俨然经过精心的打理,帅气英俊。记得我们兄妹,曾在父亲鼾声如雷的熟睡中,调皮地揪起父亲的头发,密密麻麻地扎了满头小辫,招得父亲一通幸福的嗔怪。真想再次操起木梳为父亲整理头发,可又怎忍看到华发垂落。

④皱纹爬上额头、刻在眼角、陷入脸颊、堆在脖颈,岁月的刻刀,刀刀重落,毫无怜惜,父亲只能默默忍受,任其在身上慢慢刻蚀。皱纹里,读到了艰辛:父亲幼年丧母、童年丧父,无兄弟姐妹,灰色的生活让父亲性情坚忍,却又暗隐脆弱。皱纹里,看到了甜蜜:与母亲和和睦睦,拉扯我们兄妹三人成家立业、成为依靠;看着孙辈绕膝,笑不拢嘴。皱纹,如道道磁条,刻录着父亲的岁月留影。

⑤曾经身影挺拔的父亲,如今已然微驼,前倾。握起二胡,已无当年跟着戏班奔走乡里、陶醉操琴的精气神儿。听母亲说,台上的父亲正襟端坐,上身挺直,摇头晃脑,颇显气派。可我明白,为了养育我们,父亲曾下过煤窑,在阴暗狭窄的巷道里蜗行;干过工地,扛起沉重的钢筋水泥挪行;常年打柴,背着如山的木柴在深山里穿行。生活的重压,让本就单薄的父亲,渐渐弯下了腰,成了一张弓;但也撑起了家,托起一片天。

⑥那双操着琴杆、按着琴弦的手,枯瘦无力、青筋暴突,淡淡的老年斑,看一眼便让我眼窝湿热。这还是那双曾在我成绩下降、调皮犯错时,高高扬起,重重落下,敲打我成长的厚重有力的大手吗 这还是那双曾做过木工玩具、打过床铺橱柜,挥起锄头便下地、拿起铲子便下厨的灵活能干的巧手吗 那次扶父亲过马路,他用瘦瘦的手指紧紧扣着我的手,无力且无助,似要将他交给我。那双手,握过了岁月,经历了流年,留给我们的是财富一笔。

⑦还是那件藏蓝色上衣、灰黑色裤子、淡黄色的胶鞋,这俨然成了父亲的标准装扮,多年未变。

⑧只不过衣服已发白打褶,鞋上沾了泥。曾给父亲添过衣服,可他一直以勤俭持家、不讲穿戴的训话回我,穿着几件旧衣,甚至是我们剩下的校服度日。见过父亲在灯下拿起针线补袜子,见过晾晒的秋衣布满洞,见过给他买的衣服整齐叠在柜里。想给父亲买身衣服,一时竟忘了尺寸,不禁心感不孝和自责。

⑨干裂的嘴唇,没了当年的红润;浑浊的双眼,没了当年的英气;羸弱的身板,没了当年的健硕。点点回忆,忆不尽父亲72个春秋的苦辣酸甜;细细描摹,描不出父亲藏于内心的愁痛喜乐。“描摹”父亲,父亲的形象逐渐清晰,但却感觉一如天下所有的父亲。想来,真该回家看父亲了!

11.(2分)说说文章第①段有何作用。

12.(2分)文章第④段交代父亲的艰辛,为何又说“皱纹里,看到了甜蜜”?这是否矛盾?为什么?

13.(2分)请自选角度赏析文中第③段画线句子的表达效果。

记得我们兄妹,曾在父亲鼾声如雷的熟睡中,调皮地揪起父亲的头发,密密麻麻地扎了满头小辫,招得父亲一通幸福的嗔怪。

14.(2分)文中的父亲有怎样的形象特点?请用简洁的语言概括。

15.(2分)本文结尾段在结构和内容上的作用分别是什么?

(本题13分)阅读《生于忧患,死于安乐》,回答问题。

16.(3分)解释下列句中加点的词。

(1)所以动心忍性____________________________

(2)人恒过,然后能改____________________________

17.(2分)将下面的句子翻译成现代汉语。

困于心,衡于虑,而后作。

18.(2分)本文运用的论证方法有:___________ 、____________、____________。

19.(3分)本文主要运用了什么修辞手法?有何作用?

20.(3分)文章开头列举了哪些人的事例?这些事例共同说明了一个什么道理?它们对论证本文的中心论点起什么作用?

六、作文(共40分)

21.(本题40分)请以“给 老师的一封信”为题写一篇文章。

要求:(1)将题目补充完整;(2)要符合书信的格式;(3)不少于600字。

参考答案:

1.C2.D3.A4.C5.D6.ABCD 7.B 8.(示例)如果生命是古琴,我们爱的不是那精雕细琢的琴身,而是那音符和节拍谱成的乐曲。

9. (1)示例:①中华文化灿烂辉煌;②国学智慧可以指导我们的现实生活。 (2)示例:孝敬父母:黄香温席、卧冰求鲤等;尊师重道:程门立雪、颜回尊师等。 (3)示例:孔子:韦编三绝;孟子:舍生取义。 (4)略。10.(1)C

(2)拔 其 拳/已 夹 入 老 人 腹 中/坚 不 可 出

(3)①南阳县有个叫杨二的人,精通拳术,每当他在演武场传授枪棒之法时,来围观的人非常多,(围得)就好像一堵墙一样。 ②老人慢慢背着蒜走了,最终(或“到最后”)也不肯告诉人们(或“别人”)他(或“自己”)的姓氏(或“姓名”)

(4)【甲】文的启示:我们在做任何一件事情的时候,都需有一个明确的目标,然后再坚定不移地为了实现这个目标而奋斗【乙】文的启示:天外有天,人外有人;任何时候都要谦虚谨慎,戒骄戒躁。

11.开篇点题,奠定了全文的感情基调,表达了对父亲的思念之情,引出下文对父亲的“描摹”。 12.不矛盾。因为父亲与母亲和和睦睦,拉扯“我们”兄妹三人成家立业、成为依靠;看着孙辈绕膝,笑不拢嘴。 13.运用动作描写,用“揪”“扎”等一系列动词,生动形象地写出“我们”趁着父亲熟睡时给父亲扎小辫的情景,表现了“我们”的顽皮以及父亲对“我们”的爱。 14.性情坚韧、吃苦耐劳、爱自己的孩子、有家庭责任感。 15.结构上,总结全文,与题目、开头相呼应,使文章结构严谨。内容上,点明中心,表达对父亲的热爱之情,升华文章的主题。

16. 使……坚忍。 常常。 17.内心困苦,思虑堵塞,然后才能有所作为 18. 举例论证 道理论证 正反对比论证 19.排比和对比。第一段运用排比,列举多个事例阐述同一观点,行文如江河直下,一泻千里,使文章富有气势。第二段将人处在困境中才能不断奋发,与国家没有忧患往往会灭亡进行对比,有力地论证了“生于忧患,死于安乐”这一观点。 20..开头列举了舜、傅说、胶鬲、管夷吾、孙叔敖、百里奚六个人的事例。这些人都是由卑微而显贵、经历过艰苦环境的磨炼的杰出历史人物,列举他们的事例,意在说明人要成大器,担负治国重任,必须经受磨炼的道理。这六个人的事例,为本文论证中心论点提供了典型的事实论据。

21.参考例文

给语文老师的一封信

敬爱的老师:

您好!

您是我心目中最敬重的好老师,您虽然十分严厉,但是您把一颗心扑在我们身上。您起早贪黑,琢磨着更好的教学方法。您就像蜡烛一样,让我感到前途无限的光明,却燃烧了自己。

树木的成长,离不开阳光雨露,只有他们无私的施舍,才会有生机勃勃。花朵的生活,离不开大地,有了大地提供的营养,才会有花儿的艳丽动人。而我们的生活,离不开老师,有了您的热情帮助,有了您的谆谆教诲,才会有我们的健康成长……老师,太谢谢您了!师恩如鱼得水,这三年来,您苦口婆心的教育我们,您的每一句金石良言,我一直还历历在目,由此让我想起了很多很多。

老师,我想对您说:“您真伟大!您是我最好的老师!我喜欢您!”

正因为有您的教育,我们才能有今天的见识,才会有今天这样的才学,正因为您的呵护,我们这些“祖国的花朵”才能健康的成长,正因为您的点滴教诲,才使我们明白做人的道理。您好比大树,我们在您的树荫下茁壮成长。您给了我们像妈妈一样的关怀,让我觉得无比幸福,让我有了学习的兴趣,让我觉得您给了无穷无尽的力量,让我觉得您是我的依靠,让我觉得离不开您了。老师,我们的好成绩离不开您的辛苦教育,我们的好成绩更少不了您的细心培养。我们每前进一步,都离不开您洒下的辛勤汗水。

老师,谢谢您对我们认真负责的教育,谢谢您对我们的关心,谢谢您教给了我们许多知识,谢谢您对我们无私的奉献,一千声一万声“谢谢”都无法回报您对我们的教导。

祝您:

身体健康!

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读