第4章 种群和群落 基础夯实——2022-2023学年高二上学期生物人教版必修3(含解析)

文档属性

| 名称 | 第4章 种群和群落 基础夯实——2022-2023学年高二上学期生物人教版必修3(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 253.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-09-10 15:51:32 | ||

图片预览

文档简介

第4章 种群和群落 基础夯实——2022-2023学年高二生物人教版必修3单元达标测试卷

考试时间:90分钟

满分:100分

一、单项选择题:共18题,每题3分,共54分。每题只有一个选项最符合题意。

1.下列有关种群的叙述,正确的是( )

A. 种群都具有种群密度、年龄组成、性别比例等数量特征

B. 用样方法、标志重捕法可精确地计算出某种群的个体数量

C. 性别比例可通过影响种群出生率和死亡率间接影响种群密度

D.种群的空间特征包括均匀分布、随机分布、集群分布

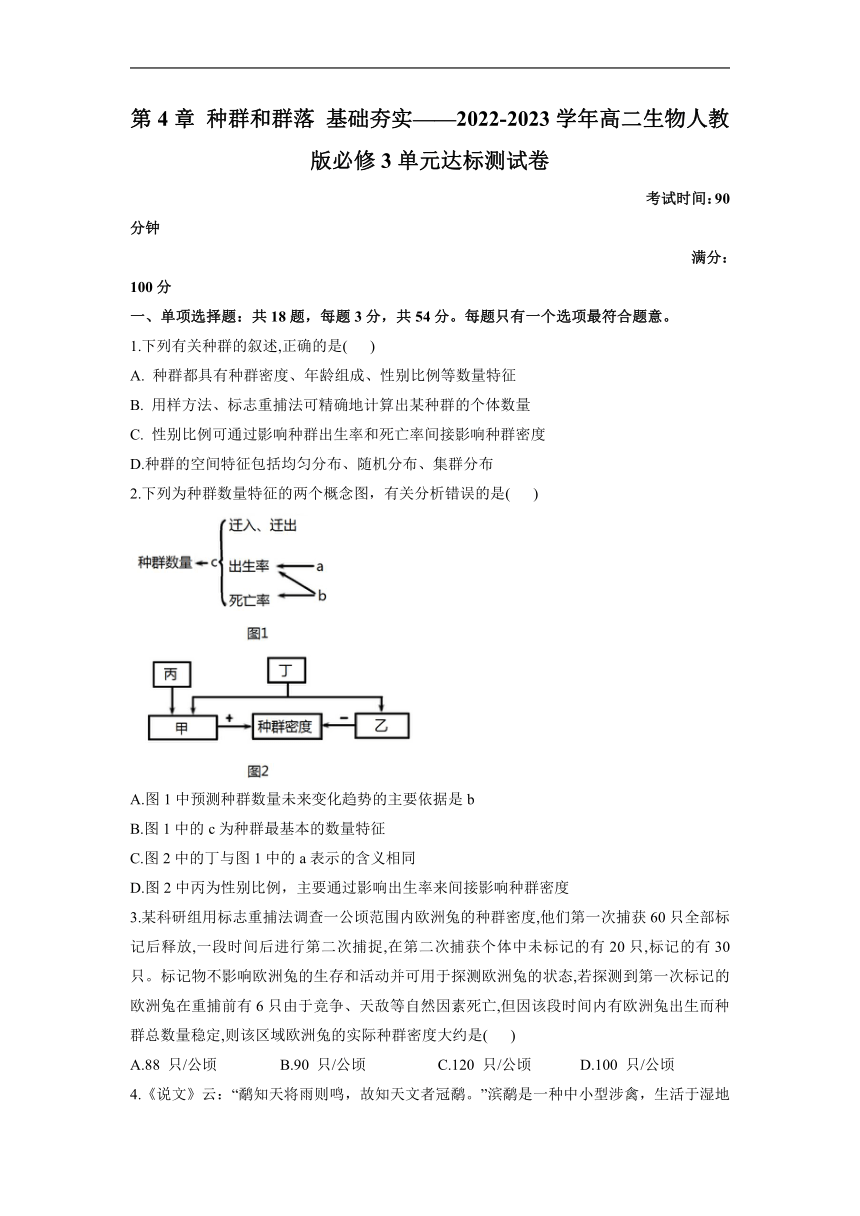

2.下列为种群数量特征的两个概念图,有关分析错误的是( )

A.图1中预测种群数量未来变化趋势的主要依据是b

B.图1中的c为种群最基本的数量特征

C.图2中的丁与图1中的a表示的含义相同

D.图2中丙为性别比例,主要通过影响出生率来间接影响种群密度

3.某科研组用标志重捕法调查一公顷范围内欧洲兔的种群密度,他们第一次捕获60只全部标记后释放,一段时间后进行第二次捕捉,在第二次捕获个体中未标记的有20只,标记的有30只。标记物不影响欧洲兔的生存和活动并可用于探测欧洲兔的状态,若探测到第一次标记的欧洲兔在重捕前有6只由于竞争、天敌等自然因素死亡,但因该段时间内有欧洲兔出生而种群总数量稳定,则该区域欧洲兔的实际种群密度大约是( )

A.88 只/公顷 B.90 只/公顷 C.120 只/公顷 D.100 只/公顷

4.《说文》云:“鹬知天将雨则鸣,故知天文者冠鹬。”滨鹬是一种中小型涉禽,生活于湿地生态系统,食性较杂。由于人们环保意识的增强,湿地生态系统的面积及滨鹬的数量均稳步增

加。下列关于滨鹬种群数量的说法,不正确的是( )

A.滨鹬数量增加说明滨鹬的种群密度增大

B.滨鹬数量增加最可能是滨鹬的出生率高于死亡率

C.可用标记重捕法估算滨鹬的种群数量

D.现在滨鹬种群的年龄结构最可能是增长型

5.农业科技人员在对草原鼠害进行调查时,随机选定某区域,第一次放置了 100个鼠笼,捕获 68只鼠,标志后原地放回,一段时间后在相同位置放置了 100个鼠笼,捕获54只鼠,其中标志的鼠有12只。下列有关说法错误的是( )

A.这种调查方法称为标志重捕法

B.鼠害严重会影响畜牧业发展

C.如果在两次捕鼠期间发生草原大火,统计结果是不准确的

D.该区域中鼠的种群密度较大,约为360只,必须积极防治

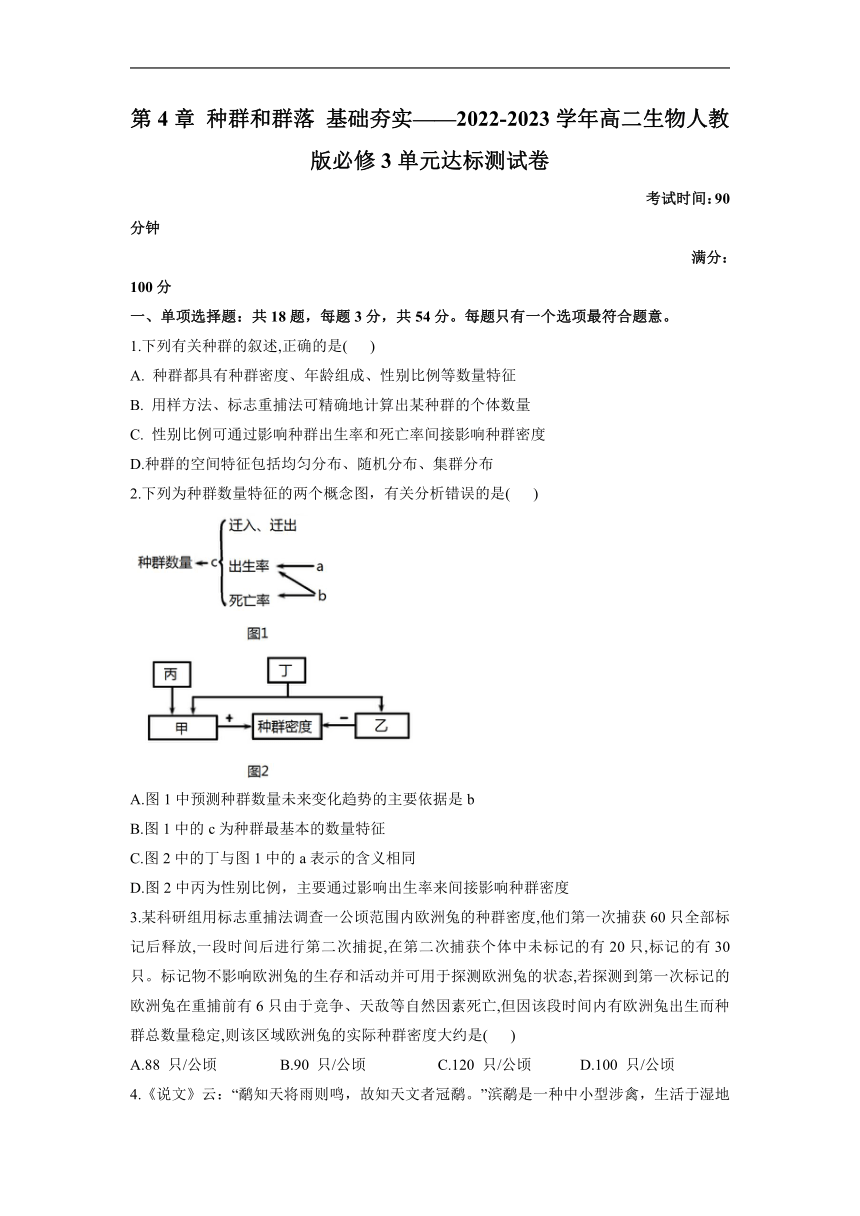

6.下列有关图中“S”型曲线的叙述,正确的是( )

A.将野兔引进某个地区后,其种群数量变化曲线可能与图中曲线相近

B.将草履虫培养在一定容积的培养液中,其种群数量变化曲线最终与图中曲线相近

C.渔业捕捞的最适时间是t2时期

D.不同时期种群增长速率一定是不同的

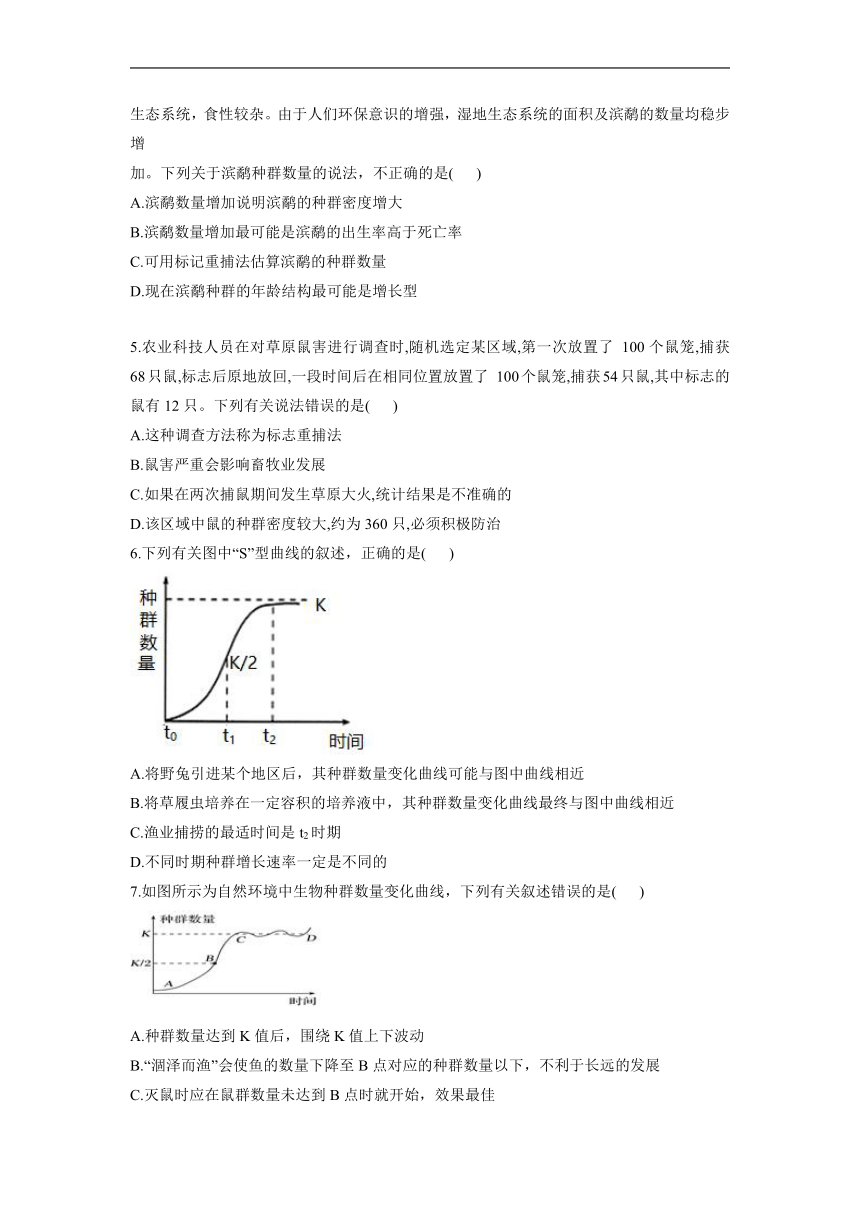

7.如图所示为自然环境中生物种群数量变化曲线,下列有关叙述错误的是( )

A.种群数量达到K值后,围绕K值上下波动

B.“涸泽而渔”会使鱼的数量下降至B点对应的种群数量以下,不利于长远的发展

C.灭鼠时应在鼠群数量未达到B点时就开始,效果最佳

D.C处种群数量不再上升与环境容纳量无关

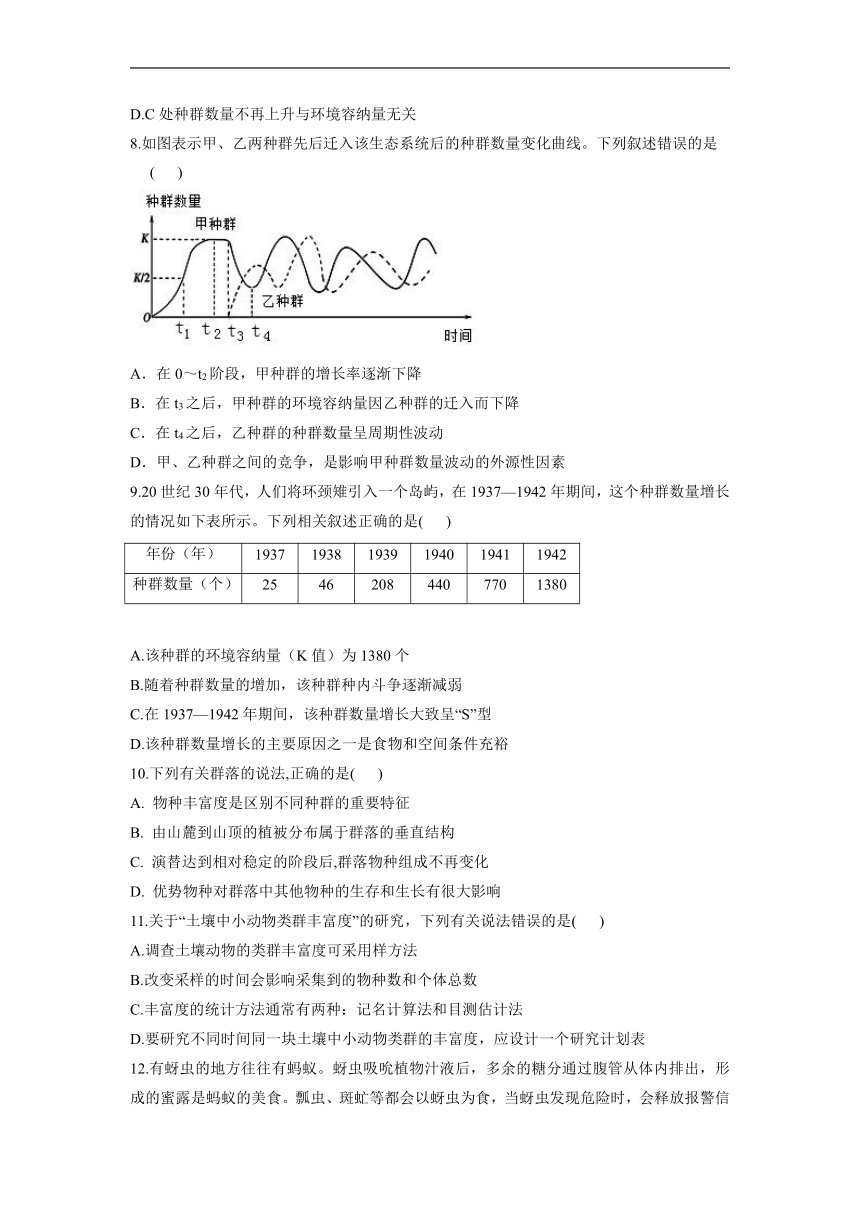

8.如图表示甲、乙两种群先后迁入该生态系统后的种群数量变化曲线。下列叙述错误的是( )

A.在0~t2阶段,甲种群的增长率逐渐下降

B.在t3之后,甲种群的环境容纳量因乙种群的迁入而下降

C.在t4之后,乙种群的种群数量呈周期性波动

D.甲、乙种群之间的竞争,是影响甲种群数量波动的外源性因素

9.20世纪30年代,人们将环颈雉引入一个岛屿,在1937—1942年期间,这个种群数量增长的情况如下表所示。下列相关叙述正确的是( )

年份(年) 1937 1938 1939 1940 1941 1942

种群数量(个) 25 46 208 440 770 1380

A.该种群的环境容纳量(K值)为1380个

B.随着种群数量的增加,该种群种内斗争逐渐减弱

C.在1937—1942年期间,该种群数量增长大致呈“S”型

D.该种群数量增长的主要原因之一是食物和空间条件充裕

10.下列有关群落的说法,正确的是( )

A. 物种丰富度是区别不同种群的重要特征

B. 由山麓到山顶的植被分布属于群落的垂直结构

C. 演替达到相对稳定的阶段后,群落物种组成不再变化

D. 优势物种对群落中其他物种的生存和生长有很大影响

11.关于“土壤中小动物类群丰富度”的研究,下列有关说法错误的是( )

A.调查土壤动物的类群丰富度可采用样方法

B.改变采样的时间会影响采集到的物种数和个体总数

C.丰富度的统计方法通常有两种:记名计算法和目测估计法

D.要研究不同时间同一块土壤中小动物类群的丰富度,应设计一个研究计划表

12.有蚜虫的地方往往有蚂蚁。蚜虫吸吮植物汁液后,多余的糖分通过腹管从体内排出,形成的蜜露是蚂蚁的美食。瓢虫、斑虻等都会以蚜虫为食,当蚜虫发现危险时,会释放报警信息素,蚂蚁接收到信息会站起来攻击蚜虫的天敌,直到把它们赶走,给蚜虫提供良好生活环境。以上材料中未体现的种间关系为( )

A.捕食 B.原始合作 C.种间竞争 D.互利共生

13.某种蚜虫在黄瓜植株上分布不均匀,下位叶多于中位叶,中位叶多于上位叶。过多的蚜虫在大量吸食黄瓜植株的汁液后,黄瓜植株内产生的单宁和烯类化学物增加。单宁能抑制蚜虫的消化,减少蚜虫的取食。烯类化学物具有挥发性,对蚜虫的天敌——瓢虫具有吸引作用。下列说法错误的是( )

A.可用样方法调查蚜虫的种群密度

B.该种蚜虫在黄瓜植株上呈现垂直结构

C.黄瓜与蚜虫,瓢虫与蚜虫间分别存在寄生和捕食关系

D.单宁和烯类化学物质能调节种间关系

14.群落的特征是组成群落的各个种群所不具有的,下列说法正确的是( )

A.竹林中竹子高低错落有致,其在垂直结构上有分层现象

B.不同地段生物种类有差别,在水平方向上有镶嵌分布现象

C.大鲈鱼吃小鲈鱼属于捕食

D.群落演替达到相对稳定后,物种组成不再发生变化

15.下列有关生物群落结构的叙述,不正确的是( )

A.决定群落结构的环境因素包括光照、温度、湿度等

B.森林中鸟类具有垂直分层现象,这主要与光照的强度有关

C.分层现象是植物群落与环境条件相互作用的结果

D.利用不同作物对光照的要求不同,将两种高矮不同的作物套种能充分利用不同层次的光能

16.下列有关群落演替的叙述,不正确的是( )

A.初生演替相对于次生演替进程缓慢、时间长

B.初生演替和次生演替的主要区别是起始条件不同

C.在演替过程中,植物种类发生变化,动物种类也会随之改变

D.在演替过程中,群落的垂直结构发生了变化,但水平结构未改变

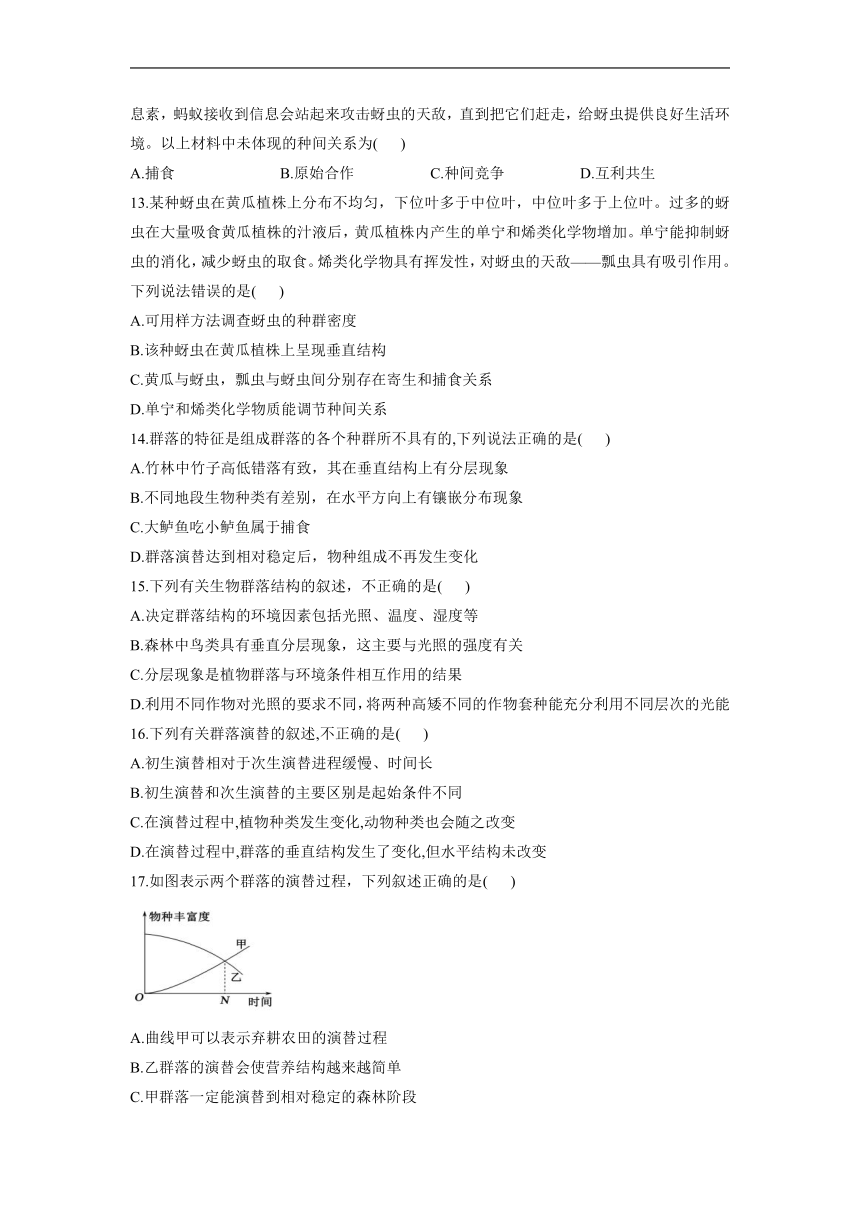

17.如图表示两个群落的演替过程,下列叙述正确的是( )

A.曲线甲可以表示弃耕农田的演替过程

B.乙群落的演替会使营养结构越来越简单

C.甲群落一定能演替到相对稳定的森林阶段

D.第N年时,甲、乙群落的物种组成相同

18.某岛屿由海底火山喷发形成,现已成为旅游胜地,岛上植被茂盛,风景优美。下列叙述不正确的是( )

A.该岛屿不同地段物种组成上的差异是群落水平结构的体现

B.该岛屿形成后最初进行的群落演替属于次生演替

C.旅游可能使岛上的群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行

D.该岛屿可能发生过漫长的群落演替过程

二、非选择题:共3题,共46分。

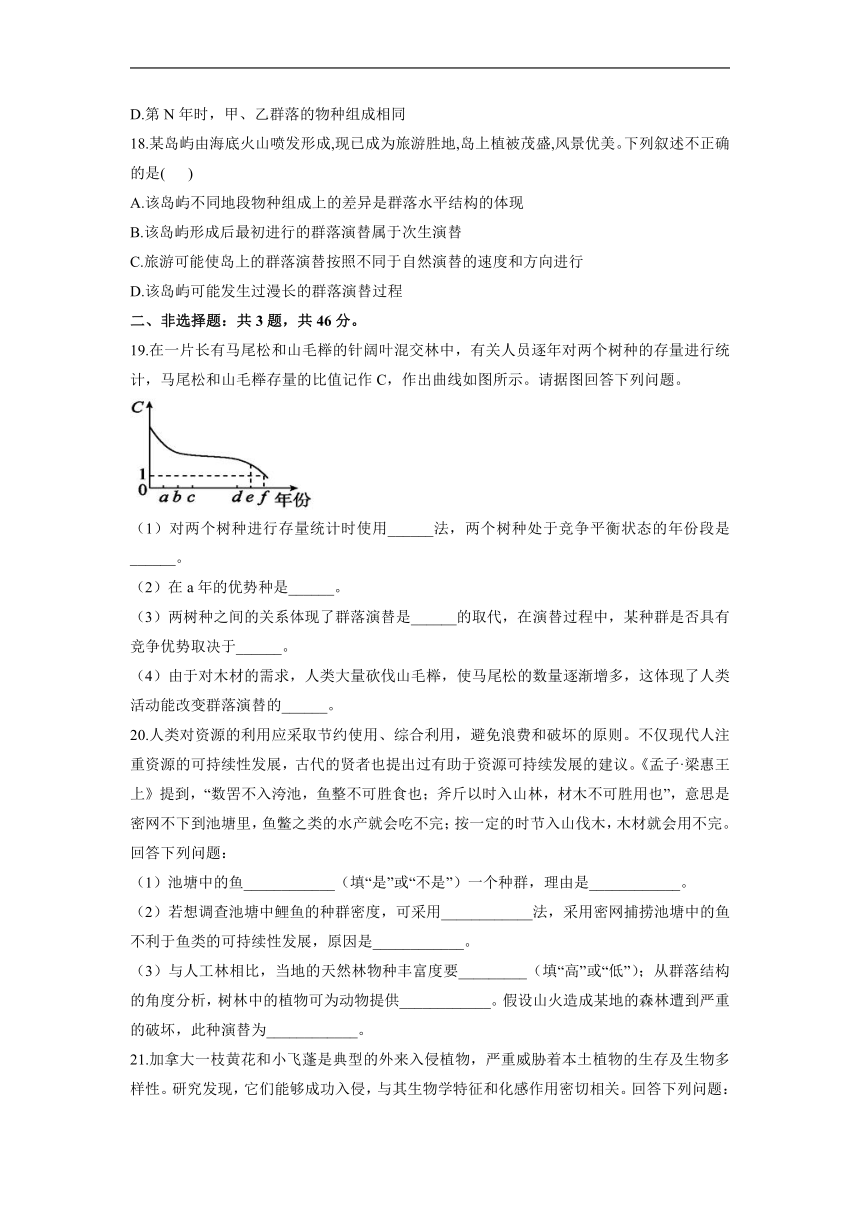

19.在一片长有马尾松和山毛榉的针阔叶混交林中,有关人员逐年对两个树种的存量进行统计,马尾松和山毛榉存量的比值记作C,作出曲线如图所示。请据图回答下列问题。

(1)对两个树种进行存量统计时使用______法,两个树种处于竞争平衡状态的年份段是______。

(2)在a年的优势种是______。

(3)两树种之间的关系体现了群落演替是______的取代,在演替过程中,某种群是否具有竞争优势取决于______。

(4)由于对木材的需求,人类大量砍伐山毛榉,使马尾松的数量逐渐增多,这体现了人类活动能改变群落演替的______。

20.人类对资源的利用应采取节约使用、综合利用,避免浪费和破坏的原则。不仅现代人注重资源的可持续性发展,古代的贤者也提出过有助于资源可持续发展的建议。《孟子·梁惠王上》提到,“数罟不入洿池,鱼整不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也”,意思是密网不下到池塘里,鱼鳖之类的水产就会吃不完;按一定的时节入山伐木,木材就会用不完。

回答下列问题:

(1)池塘中的鱼____________(填“是”或“不是”)一个种群,理由是____________。

(2)若想调查池塘中鲤鱼的种群密度,可采用____________法,采用密网捕捞池塘中的鱼不利于鱼类的可持续性发展,原因是____________。

(3)与人工林相比,当地的天然林物种丰富度要_________(填“高”或“低”);从群落结构的角度分析,树林中的植物可为动物提供____________。假设山火造成某地的森林遭到严重的破坏,此种演替为____________。

21.加拿大一枝黄花和小飞蓬是典型的外来入侵植物,严重威胁着本土植物的生存及生物多样性。研究发现,它们能够成功入侵,与其生物学特征和化感作用密切相关。回答下列问题:

(1)加拿大一枝黄花和小飞蓬与本土植物的种间关系属于 ______,这两种植物成功入侵后,在一段时间内种群呈J型增长,原因是 ______。

(2)植物的化感作用是通过释放化学物质到环境中而对其他植物产生直接或间接的有害作用。为研究加拿大一枝黄花和小飞蓬的化感作用,研究人员利用两种植物地下部分的土壤浸出液处理小麦种子及幼苗进行实验。统计种子发芽率和苗高,实验结果如图所示:

该实验的自变量是 ______;根据实验结果,可以得出的结论是 ______。(答出一点即可)

(3)加拿大一枝黄花与小飞蓬能够成功入侵,还与群落的可侵入性有关,一般认为结构越简单的群落越容易被入侵。所形成的平衡更容易被打破。根据所学知识分析其原因是 ______。

答案以及解析

1.答案:D

解析:A、种群不一定都具有性别比例,例如大肠杆菌无性别比例,A错误;

B、用样方法、标志重捕法只能估算出某种群的个体数量,B错误;

C、性别比例可通过影响出生率间接影响种群密度,C错误;

D、种群的特征包括数量特征和空间特征,其中种群的空间特征包括均匀分布、随机分布、集群分布,D正确。

故选D。

2.答案:C

解析:图1中预测种群数量未来变化趋势的主要依据是b年龄组成,A正确;图1中的c表示种群密度,为种群最基本的数量特征,B正确;图2中丁表示年龄组成,与图1中的b表示的含义相同,图2中丙表示性别比例,与图1中的a表示的含义相问,C错误;图2中丙为性别比例,主要通过影响出生率来间接影响种群密度,D正确。

3.答案:B

解析:据题干信息分析可知,种群中的个体数=第一次捕获数×第二次捕获数÷标志后重新捕获数=(60-6)×(30+20)÷30=90 只/公顷。

4.答案:A

解析:滨鹬的数量增大,但由于湿地生态系统的面积也增大,不能确定滨鹬的种群密度是否增大,A错误;滨鹬数量增加最可能是滨鹬的出生率高于死亡率,B正确:可用标记重捕法估算滨鹬的种群数量,C正确:现在滨鹬种群的年龄结构最可能是增长型,D正确。

5.答案:D

解析:题干中描述的调查方法为标志重捕法,A正确;草原上鼠与牛、羊等都取食草,是竞争关系,故鼠害会严重影响畜牧业发展,B正确;如果在两次捕鼠期间发生草原大火,可能会造成被标记鼠和未被标记鼠死亡,会使调查结果出现偶然性,因此统计结果是不准确的,C正确;设该地段种群中个体数为N,其中标志总数为M,重捕总数为n,重捕中被标志的个体数为m,则N:M=n:m,可估算出该区域中鼠的种群密度为68×54÷12=306,D错误。

6.答案:A

解析:将野兔引进某个地区后,由于食物、空间等生活条件有限,其种群数量达到一定值后,不会再继续增加,故种群数量变化曲线会近似题图所示的曲线;将草履虫培养在一定容积的培养液中,当培养液中营养物质被消耗完后,草履虫种群数量会下降,最终全部死亡; 渔业捕捞中要获得最大利益,就要在题图中的t1时期稍后一点时进行捕捞,而不是在种群数量达到K值时再捕捞,同时要保持种群数量在K/2左右;种群增长速率在种群数量为K/2时达到最高,种群增长速率曲线在K/2两侧有相同的数值。

7.答案:D

解析:A、由图可知,种群数量在达到K值后,围绕K值上下波动,A正确; B、“涸泽而渔”会使鱼的数量远远低于B点对应的种群数量,不利于鱼种群数量的恢复,B正确; C、B点种群数量为K/2种群增长速率最快,灭鼠时效果可能适得其反,因此灭鼠时应在鼠群数量未达到B点时就开始,C正确; D、C处种群数量不再上升主要是受食物、空间、天敌等因素的影响,即与环境容纳量有关,D错误。

故选:D。

8.答案:D

解析:A、在0-t2,阶段,甲种群表现出S型增长,而S型曲线的增长率是逐新下降的,A正确;

B、在t3之后,乙种群汪入后两个种群的关系为捕食,其中乙是捕食者,甲是被捕食者,甲种群的环境容纳量因乙种群的迁入而下降,B正确;

C、在t4之后,甲、乙种群的种群数量都呈周期性波动,C正确;

D、由分析可知,甲、乙种群之间是捕食关系,D错误。

故选D。

9.答案:D

解析:C项和D项,在1937~1942年期间,环颈雉种群数量持续增加,大致呈“J”型曲线,可能的原因是该小岛条件适宜,食物空间充足且缺少天敌,故D项正确,C项错误。A项,由表可以看出环颈雉种群数量呈持续增加趋势,需要1942年以后几年待其种群数量稳定后才能判断其环境容纳量,故A项错误。B项,随着种群数量的增加,种群内部对于食物、空间等的争夺加剧,种内斗争逐渐加强,故B项错误。综上所述,本题正确答案为D。

10.答案:D

解析:A、物种组成是区别不同群落的重要特征,A错误;

B、由山麓到山顶的植被分布是由于地形起伏造成的,属于不同的群落,不属于群落结构,B错误;

C、群落演替到相对稳定的阶段后,群落内物种的组成仍处在动态变化中,C错误;

D、优势物种对群落中其他物种的生存和生长有很大影响,D正确。

故选:D。

11.答案:A

解析:A、调查土壤动物的物种丰富度可采用取样器取样法,A错误;B、不同的时间,动物的活动习性不同,故改变采样的时间会影响采集到的物种数和个体总数,B正确;C、统计土壤动物丰富度:记名计算法和目测估计法,C正确;D、研究不同时间同一块土壤中小动物类群的丰富度,应设计一个数据收集统计表,D正确。故选:A。

12.答案:D

解析:A、瓢虫、斑虻等以蚜虫为食,存在捕食关系,A正确;B、蚜虫为蚂蚁提供蜜露,蚂蚁帮蚜虫赶走天敌,属于原始合作,B正确;C、瓢虫、斑虻都以蚜虫为食,争夺共同的食物,属于种间竞争,C正确;D、蚜虫与蚂蚁分离开也依然可以生存,不属于互利共生,D错误。故选D。

13.答案:B

解析:A、蚜虫活动能力弱,故可用样方法调查蚜虫的种群密度,A正确;B、垂直结构是群落的概念,蚜虫在黄瓜植株上的分布是种群的空间特征,B错误;C、黄瓜与蚜虫,瓢虫与蚜虫间分别存在寄生和捕食关系,C正确;D、单宁能抑制蚜虫的消化,减少蚜虫的取食,故单宁和烯类化学物质能调节种间关系,D正确。故选:B。

14.答案:B

解析:A、竹林中的竹子属于同一物种,是种群而非群落,而垂直结构属于群落特征,A错误;

B、不同地段的土壤性质、水分、温度、光照不同而导致生物种类有差异,在水平方向上有镶嵌分布,B正确;

C、大鲈鱼吃小鲈鱼是种内斗争,而非捕食,C错误;

D、群落演替达到相对稳定后,物种组成也相对稳定,但并不表示不会发生变化,D错误。

故选B。

15.答案:B

解析:A、决定群落结构象的主要因素是光照,其次还与温度、湿度等多种环境因素有关,A正确;B、森林中植物的分层现象主要与光照强度有关,动物的分层现象与食物和栖息场所有关,B错误;C、分层现象是植物群落与环境条件长期相互作用的结果,C正确;D、农业生产上,可以利用分层现象进行套种,来提高农作物产量,D正确。故选:B。

16.答案:D

解析:A、初生演替的起点是个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被,但是被彻底消灭了的地方发生的演替,所以相对于次生演替进程缓慢、时间长,A正确; B、次生演替是指原来有的植被虽然已经不存在,但是原来有的土壤基本保留,甚至还保留有植物的种子和其他繁殖体的地方发生的演替;初生演替是指一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被,但是被彻底消灭了的地方发生的演替,二者的主要区别是起始条件不同,B正确; C、在演替过程中,植物种类发生变化,提供给动物的食物也会发生改变,从而导致动物的种类随之改变,C正确; D、在演替过程中,群落的垂直结构和水平结构都将发生变化,D错误。

故选:D。

17.答案:B

解析:A、甲群落的演替从物种丰富度为0开始,属于初生演替,而弃耕农田属于次生演替,A错误;B、乙群落的演替过程中物种丰富度越来越低,会使营养结构越来越简单,B正确;C、若环境条件不利,即使时间允许,甲也不能演替到相对稳定的森林阶段,C错误;D、由图可知,第N年时,甲、乙的物种丰富度相同,说明物种数目相同,可是物种组成不一定相同,D错误。故选B。

18.答案:B

解析:A、由于地形的变化、土壤湿度和盐碱的差异、光照强度的不同等因素,不同地段往往分布着不同的种群,因此,该岛屿不同地段物种组成上的差异是群落水平结构的体现,A正确;

B、该岛屿由海底火山喷发形成,最初进行的群落演替属于初生演替,B错误;

C、旅游等人类活动可能使岛上的群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行,C正确;

D、该岛屿上植被茂盛,已经演替到森林阶段,说明一定经过漫长的过程,D正确。

故选B。

19.答案:(1)样方;c~d

(2)马尾松

(3)优势种群;该种群是否更适应改变的环境

(4)方向和速度

解析:(1)样方法适用于植物种群密度的调查,所以对两树种进行存量统计时应使用样方法,在cd段,马尾松和山毛样存量的比值C基本不变,此时两个树种处于竞争平衡状态。

(2)在a年时马尾松存量/山毛样存量即C大于1,则优势种是马尾松。

(3)两树种之间的关系体现了群落演替是优势种群的取代,在演替过程中,某种群是否具有竞争优势取决于该种群是否更适应改变的环境。

(4)由于对木材的需求,人类大量砍伐山毛榉,使马尾松的数量逐渐增多,这体现了人类的活动能改变群落演替的速度和方向。

20.答案:(1)不是;种群指某一区域内同种生物的所有个体,池塘中的鱼不是一种生物(合理即可)

(2)标志重捕;密网在捕获大鱼的同时也会捕获更多体型较小的鱼类,引起幼年鱼的数量减少,从而降低鱼类的出生率,升高鱼类的死亡率

(3)高;食物和栖息空间;次生演替

解析:(1)种群指某一区域内同种生物的所有个体,池塘中的鱼不是一种生物,因此池塘中的鱼不能构成一个种群。

(2)调查鲤鱼的种群密度可采用标志重捕法,若采用密网捕鱼,在捕获大鱼的同时也会捕获更多体型较小的鱼类,引起幼年鱼的数量减少,从而降低鱼类的出生率,升高鱼类的死亡率,从而不利于鱼类资源的可持续再生。

(3)与人工林相比,当地的天然林物种丰富度要高,从群落结构的角度分析,树林中的植物可为动物提供食物和栖息空间。山火后原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了地下茎等繁殖体,故引起的群落演替属于次生演替。

21.答案:(1)竞争 食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等

(2)入侵物种类型和地下部分的土壤浸出液浓度 加拿大一枝黄花的土壤浸出液对小麦的种子发芽率和苗高的影响比小飞蓬更显著一些;对小麦种子发芽率的影响而言,加拿大一枝黄花比小飞蓬的化感作用要强;化感作用随着地下部分土壤浸出液浓度的增加逐渐增强

(3)群落结构越简单,物种丰富度越低,可供入侵植物利用的阳光和营养等资源就越多,越利于外来物种入侵之后占据优势地位

解析:(1)加拿大一支黄花和小飞蓬与本土植物均属于植物,它们之间属于竞争关系。由于食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等,这两种植物成功入侵后,在短时间内种群呈型增长。

(2)由图可知,实验的自变量是入侵物种类型和地下部分的士壤浸出液浓度,因变量是小麦种子的发芽率和苗高,由图中曲线变化可知,加拿大一枝黄花的土壤浸出液对小麦的种子发芽率和苗高的影响比小飞蓬更显著一些:对小麦种子发芽率的影响而言,加拿大一枝黄花比小飞蓬的化感作用要强;化感作用随着地下部分土壤浸出液浓度的增加逐渐增强。

(3)群落结构越简单,物种丰富度越低,可供入侵植物利用的阳光和营养等资源就越多,越利于外来物种入侵之后占据优势地位,故结构越简单的群落越容易被入侵。

考试时间:90分钟

满分:100分

一、单项选择题:共18题,每题3分,共54分。每题只有一个选项最符合题意。

1.下列有关种群的叙述,正确的是( )

A. 种群都具有种群密度、年龄组成、性别比例等数量特征

B. 用样方法、标志重捕法可精确地计算出某种群的个体数量

C. 性别比例可通过影响种群出生率和死亡率间接影响种群密度

D.种群的空间特征包括均匀分布、随机分布、集群分布

2.下列为种群数量特征的两个概念图,有关分析错误的是( )

A.图1中预测种群数量未来变化趋势的主要依据是b

B.图1中的c为种群最基本的数量特征

C.图2中的丁与图1中的a表示的含义相同

D.图2中丙为性别比例,主要通过影响出生率来间接影响种群密度

3.某科研组用标志重捕法调查一公顷范围内欧洲兔的种群密度,他们第一次捕获60只全部标记后释放,一段时间后进行第二次捕捉,在第二次捕获个体中未标记的有20只,标记的有30只。标记物不影响欧洲兔的生存和活动并可用于探测欧洲兔的状态,若探测到第一次标记的欧洲兔在重捕前有6只由于竞争、天敌等自然因素死亡,但因该段时间内有欧洲兔出生而种群总数量稳定,则该区域欧洲兔的实际种群密度大约是( )

A.88 只/公顷 B.90 只/公顷 C.120 只/公顷 D.100 只/公顷

4.《说文》云:“鹬知天将雨则鸣,故知天文者冠鹬。”滨鹬是一种中小型涉禽,生活于湿地生态系统,食性较杂。由于人们环保意识的增强,湿地生态系统的面积及滨鹬的数量均稳步增

加。下列关于滨鹬种群数量的说法,不正确的是( )

A.滨鹬数量增加说明滨鹬的种群密度增大

B.滨鹬数量增加最可能是滨鹬的出生率高于死亡率

C.可用标记重捕法估算滨鹬的种群数量

D.现在滨鹬种群的年龄结构最可能是增长型

5.农业科技人员在对草原鼠害进行调查时,随机选定某区域,第一次放置了 100个鼠笼,捕获 68只鼠,标志后原地放回,一段时间后在相同位置放置了 100个鼠笼,捕获54只鼠,其中标志的鼠有12只。下列有关说法错误的是( )

A.这种调查方法称为标志重捕法

B.鼠害严重会影响畜牧业发展

C.如果在两次捕鼠期间发生草原大火,统计结果是不准确的

D.该区域中鼠的种群密度较大,约为360只,必须积极防治

6.下列有关图中“S”型曲线的叙述,正确的是( )

A.将野兔引进某个地区后,其种群数量变化曲线可能与图中曲线相近

B.将草履虫培养在一定容积的培养液中,其种群数量变化曲线最终与图中曲线相近

C.渔业捕捞的最适时间是t2时期

D.不同时期种群增长速率一定是不同的

7.如图所示为自然环境中生物种群数量变化曲线,下列有关叙述错误的是( )

A.种群数量达到K值后,围绕K值上下波动

B.“涸泽而渔”会使鱼的数量下降至B点对应的种群数量以下,不利于长远的发展

C.灭鼠时应在鼠群数量未达到B点时就开始,效果最佳

D.C处种群数量不再上升与环境容纳量无关

8.如图表示甲、乙两种群先后迁入该生态系统后的种群数量变化曲线。下列叙述错误的是( )

A.在0~t2阶段,甲种群的增长率逐渐下降

B.在t3之后,甲种群的环境容纳量因乙种群的迁入而下降

C.在t4之后,乙种群的种群数量呈周期性波动

D.甲、乙种群之间的竞争,是影响甲种群数量波动的外源性因素

9.20世纪30年代,人们将环颈雉引入一个岛屿,在1937—1942年期间,这个种群数量增长的情况如下表所示。下列相关叙述正确的是( )

年份(年) 1937 1938 1939 1940 1941 1942

种群数量(个) 25 46 208 440 770 1380

A.该种群的环境容纳量(K值)为1380个

B.随着种群数量的增加,该种群种内斗争逐渐减弱

C.在1937—1942年期间,该种群数量增长大致呈“S”型

D.该种群数量增长的主要原因之一是食物和空间条件充裕

10.下列有关群落的说法,正确的是( )

A. 物种丰富度是区别不同种群的重要特征

B. 由山麓到山顶的植被分布属于群落的垂直结构

C. 演替达到相对稳定的阶段后,群落物种组成不再变化

D. 优势物种对群落中其他物种的生存和生长有很大影响

11.关于“土壤中小动物类群丰富度”的研究,下列有关说法错误的是( )

A.调查土壤动物的类群丰富度可采用样方法

B.改变采样的时间会影响采集到的物种数和个体总数

C.丰富度的统计方法通常有两种:记名计算法和目测估计法

D.要研究不同时间同一块土壤中小动物类群的丰富度,应设计一个研究计划表

12.有蚜虫的地方往往有蚂蚁。蚜虫吸吮植物汁液后,多余的糖分通过腹管从体内排出,形成的蜜露是蚂蚁的美食。瓢虫、斑虻等都会以蚜虫为食,当蚜虫发现危险时,会释放报警信息素,蚂蚁接收到信息会站起来攻击蚜虫的天敌,直到把它们赶走,给蚜虫提供良好生活环境。以上材料中未体现的种间关系为( )

A.捕食 B.原始合作 C.种间竞争 D.互利共生

13.某种蚜虫在黄瓜植株上分布不均匀,下位叶多于中位叶,中位叶多于上位叶。过多的蚜虫在大量吸食黄瓜植株的汁液后,黄瓜植株内产生的单宁和烯类化学物增加。单宁能抑制蚜虫的消化,减少蚜虫的取食。烯类化学物具有挥发性,对蚜虫的天敌——瓢虫具有吸引作用。下列说法错误的是( )

A.可用样方法调查蚜虫的种群密度

B.该种蚜虫在黄瓜植株上呈现垂直结构

C.黄瓜与蚜虫,瓢虫与蚜虫间分别存在寄生和捕食关系

D.单宁和烯类化学物质能调节种间关系

14.群落的特征是组成群落的各个种群所不具有的,下列说法正确的是( )

A.竹林中竹子高低错落有致,其在垂直结构上有分层现象

B.不同地段生物种类有差别,在水平方向上有镶嵌分布现象

C.大鲈鱼吃小鲈鱼属于捕食

D.群落演替达到相对稳定后,物种组成不再发生变化

15.下列有关生物群落结构的叙述,不正确的是( )

A.决定群落结构的环境因素包括光照、温度、湿度等

B.森林中鸟类具有垂直分层现象,这主要与光照的强度有关

C.分层现象是植物群落与环境条件相互作用的结果

D.利用不同作物对光照的要求不同,将两种高矮不同的作物套种能充分利用不同层次的光能

16.下列有关群落演替的叙述,不正确的是( )

A.初生演替相对于次生演替进程缓慢、时间长

B.初生演替和次生演替的主要区别是起始条件不同

C.在演替过程中,植物种类发生变化,动物种类也会随之改变

D.在演替过程中,群落的垂直结构发生了变化,但水平结构未改变

17.如图表示两个群落的演替过程,下列叙述正确的是( )

A.曲线甲可以表示弃耕农田的演替过程

B.乙群落的演替会使营养结构越来越简单

C.甲群落一定能演替到相对稳定的森林阶段

D.第N年时,甲、乙群落的物种组成相同

18.某岛屿由海底火山喷发形成,现已成为旅游胜地,岛上植被茂盛,风景优美。下列叙述不正确的是( )

A.该岛屿不同地段物种组成上的差异是群落水平结构的体现

B.该岛屿形成后最初进行的群落演替属于次生演替

C.旅游可能使岛上的群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行

D.该岛屿可能发生过漫长的群落演替过程

二、非选择题:共3题,共46分。

19.在一片长有马尾松和山毛榉的针阔叶混交林中,有关人员逐年对两个树种的存量进行统计,马尾松和山毛榉存量的比值记作C,作出曲线如图所示。请据图回答下列问题。

(1)对两个树种进行存量统计时使用______法,两个树种处于竞争平衡状态的年份段是______。

(2)在a年的优势种是______。

(3)两树种之间的关系体现了群落演替是______的取代,在演替过程中,某种群是否具有竞争优势取决于______。

(4)由于对木材的需求,人类大量砍伐山毛榉,使马尾松的数量逐渐增多,这体现了人类活动能改变群落演替的______。

20.人类对资源的利用应采取节约使用、综合利用,避免浪费和破坏的原则。不仅现代人注重资源的可持续性发展,古代的贤者也提出过有助于资源可持续发展的建议。《孟子·梁惠王上》提到,“数罟不入洿池,鱼整不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也”,意思是密网不下到池塘里,鱼鳖之类的水产就会吃不完;按一定的时节入山伐木,木材就会用不完。

回答下列问题:

(1)池塘中的鱼____________(填“是”或“不是”)一个种群,理由是____________。

(2)若想调查池塘中鲤鱼的种群密度,可采用____________法,采用密网捕捞池塘中的鱼不利于鱼类的可持续性发展,原因是____________。

(3)与人工林相比,当地的天然林物种丰富度要_________(填“高”或“低”);从群落结构的角度分析,树林中的植物可为动物提供____________。假设山火造成某地的森林遭到严重的破坏,此种演替为____________。

21.加拿大一枝黄花和小飞蓬是典型的外来入侵植物,严重威胁着本土植物的生存及生物多样性。研究发现,它们能够成功入侵,与其生物学特征和化感作用密切相关。回答下列问题:

(1)加拿大一枝黄花和小飞蓬与本土植物的种间关系属于 ______,这两种植物成功入侵后,在一段时间内种群呈J型增长,原因是 ______。

(2)植物的化感作用是通过释放化学物质到环境中而对其他植物产生直接或间接的有害作用。为研究加拿大一枝黄花和小飞蓬的化感作用,研究人员利用两种植物地下部分的土壤浸出液处理小麦种子及幼苗进行实验。统计种子发芽率和苗高,实验结果如图所示:

该实验的自变量是 ______;根据实验结果,可以得出的结论是 ______。(答出一点即可)

(3)加拿大一枝黄花与小飞蓬能够成功入侵,还与群落的可侵入性有关,一般认为结构越简单的群落越容易被入侵。所形成的平衡更容易被打破。根据所学知识分析其原因是 ______。

答案以及解析

1.答案:D

解析:A、种群不一定都具有性别比例,例如大肠杆菌无性别比例,A错误;

B、用样方法、标志重捕法只能估算出某种群的个体数量,B错误;

C、性别比例可通过影响出生率间接影响种群密度,C错误;

D、种群的特征包括数量特征和空间特征,其中种群的空间特征包括均匀分布、随机分布、集群分布,D正确。

故选D。

2.答案:C

解析:图1中预测种群数量未来变化趋势的主要依据是b年龄组成,A正确;图1中的c表示种群密度,为种群最基本的数量特征,B正确;图2中丁表示年龄组成,与图1中的b表示的含义相同,图2中丙表示性别比例,与图1中的a表示的含义相问,C错误;图2中丙为性别比例,主要通过影响出生率来间接影响种群密度,D正确。

3.答案:B

解析:据题干信息分析可知,种群中的个体数=第一次捕获数×第二次捕获数÷标志后重新捕获数=(60-6)×(30+20)÷30=90 只/公顷。

4.答案:A

解析:滨鹬的数量增大,但由于湿地生态系统的面积也增大,不能确定滨鹬的种群密度是否增大,A错误;滨鹬数量增加最可能是滨鹬的出生率高于死亡率,B正确:可用标记重捕法估算滨鹬的种群数量,C正确:现在滨鹬种群的年龄结构最可能是增长型,D正确。

5.答案:D

解析:题干中描述的调查方法为标志重捕法,A正确;草原上鼠与牛、羊等都取食草,是竞争关系,故鼠害会严重影响畜牧业发展,B正确;如果在两次捕鼠期间发生草原大火,可能会造成被标记鼠和未被标记鼠死亡,会使调查结果出现偶然性,因此统计结果是不准确的,C正确;设该地段种群中个体数为N,其中标志总数为M,重捕总数为n,重捕中被标志的个体数为m,则N:M=n:m,可估算出该区域中鼠的种群密度为68×54÷12=306,D错误。

6.答案:A

解析:将野兔引进某个地区后,由于食物、空间等生活条件有限,其种群数量达到一定值后,不会再继续增加,故种群数量变化曲线会近似题图所示的曲线;将草履虫培养在一定容积的培养液中,当培养液中营养物质被消耗完后,草履虫种群数量会下降,最终全部死亡; 渔业捕捞中要获得最大利益,就要在题图中的t1时期稍后一点时进行捕捞,而不是在种群数量达到K值时再捕捞,同时要保持种群数量在K/2左右;种群增长速率在种群数量为K/2时达到最高,种群增长速率曲线在K/2两侧有相同的数值。

7.答案:D

解析:A、由图可知,种群数量在达到K值后,围绕K值上下波动,A正确; B、“涸泽而渔”会使鱼的数量远远低于B点对应的种群数量,不利于鱼种群数量的恢复,B正确; C、B点种群数量为K/2种群增长速率最快,灭鼠时效果可能适得其反,因此灭鼠时应在鼠群数量未达到B点时就开始,C正确; D、C处种群数量不再上升主要是受食物、空间、天敌等因素的影响,即与环境容纳量有关,D错误。

故选:D。

8.答案:D

解析:A、在0-t2,阶段,甲种群表现出S型增长,而S型曲线的增长率是逐新下降的,A正确;

B、在t3之后,乙种群汪入后两个种群的关系为捕食,其中乙是捕食者,甲是被捕食者,甲种群的环境容纳量因乙种群的迁入而下降,B正确;

C、在t4之后,甲、乙种群的种群数量都呈周期性波动,C正确;

D、由分析可知,甲、乙种群之间是捕食关系,D错误。

故选D。

9.答案:D

解析:C项和D项,在1937~1942年期间,环颈雉种群数量持续增加,大致呈“J”型曲线,可能的原因是该小岛条件适宜,食物空间充足且缺少天敌,故D项正确,C项错误。A项,由表可以看出环颈雉种群数量呈持续增加趋势,需要1942年以后几年待其种群数量稳定后才能判断其环境容纳量,故A项错误。B项,随着种群数量的增加,种群内部对于食物、空间等的争夺加剧,种内斗争逐渐加强,故B项错误。综上所述,本题正确答案为D。

10.答案:D

解析:A、物种组成是区别不同群落的重要特征,A错误;

B、由山麓到山顶的植被分布是由于地形起伏造成的,属于不同的群落,不属于群落结构,B错误;

C、群落演替到相对稳定的阶段后,群落内物种的组成仍处在动态变化中,C错误;

D、优势物种对群落中其他物种的生存和生长有很大影响,D正确。

故选:D。

11.答案:A

解析:A、调查土壤动物的物种丰富度可采用取样器取样法,A错误;B、不同的时间,动物的活动习性不同,故改变采样的时间会影响采集到的物种数和个体总数,B正确;C、统计土壤动物丰富度:记名计算法和目测估计法,C正确;D、研究不同时间同一块土壤中小动物类群的丰富度,应设计一个数据收集统计表,D正确。故选:A。

12.答案:D

解析:A、瓢虫、斑虻等以蚜虫为食,存在捕食关系,A正确;B、蚜虫为蚂蚁提供蜜露,蚂蚁帮蚜虫赶走天敌,属于原始合作,B正确;C、瓢虫、斑虻都以蚜虫为食,争夺共同的食物,属于种间竞争,C正确;D、蚜虫与蚂蚁分离开也依然可以生存,不属于互利共生,D错误。故选D。

13.答案:B

解析:A、蚜虫活动能力弱,故可用样方法调查蚜虫的种群密度,A正确;B、垂直结构是群落的概念,蚜虫在黄瓜植株上的分布是种群的空间特征,B错误;C、黄瓜与蚜虫,瓢虫与蚜虫间分别存在寄生和捕食关系,C正确;D、单宁能抑制蚜虫的消化,减少蚜虫的取食,故单宁和烯类化学物质能调节种间关系,D正确。故选:B。

14.答案:B

解析:A、竹林中的竹子属于同一物种,是种群而非群落,而垂直结构属于群落特征,A错误;

B、不同地段的土壤性质、水分、温度、光照不同而导致生物种类有差异,在水平方向上有镶嵌分布,B正确;

C、大鲈鱼吃小鲈鱼是种内斗争,而非捕食,C错误;

D、群落演替达到相对稳定后,物种组成也相对稳定,但并不表示不会发生变化,D错误。

故选B。

15.答案:B

解析:A、决定群落结构象的主要因素是光照,其次还与温度、湿度等多种环境因素有关,A正确;B、森林中植物的分层现象主要与光照强度有关,动物的分层现象与食物和栖息场所有关,B错误;C、分层现象是植物群落与环境条件长期相互作用的结果,C正确;D、农业生产上,可以利用分层现象进行套种,来提高农作物产量,D正确。故选:B。

16.答案:D

解析:A、初生演替的起点是个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被,但是被彻底消灭了的地方发生的演替,所以相对于次生演替进程缓慢、时间长,A正确; B、次生演替是指原来有的植被虽然已经不存在,但是原来有的土壤基本保留,甚至还保留有植物的种子和其他繁殖体的地方发生的演替;初生演替是指一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被,但是被彻底消灭了的地方发生的演替,二者的主要区别是起始条件不同,B正确; C、在演替过程中,植物种类发生变化,提供给动物的食物也会发生改变,从而导致动物的种类随之改变,C正确; D、在演替过程中,群落的垂直结构和水平结构都将发生变化,D错误。

故选:D。

17.答案:B

解析:A、甲群落的演替从物种丰富度为0开始,属于初生演替,而弃耕农田属于次生演替,A错误;B、乙群落的演替过程中物种丰富度越来越低,会使营养结构越来越简单,B正确;C、若环境条件不利,即使时间允许,甲也不能演替到相对稳定的森林阶段,C错误;D、由图可知,第N年时,甲、乙的物种丰富度相同,说明物种数目相同,可是物种组成不一定相同,D错误。故选B。

18.答案:B

解析:A、由于地形的变化、土壤湿度和盐碱的差异、光照强度的不同等因素,不同地段往往分布着不同的种群,因此,该岛屿不同地段物种组成上的差异是群落水平结构的体现,A正确;

B、该岛屿由海底火山喷发形成,最初进行的群落演替属于初生演替,B错误;

C、旅游等人类活动可能使岛上的群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行,C正确;

D、该岛屿上植被茂盛,已经演替到森林阶段,说明一定经过漫长的过程,D正确。

故选B。

19.答案:(1)样方;c~d

(2)马尾松

(3)优势种群;该种群是否更适应改变的环境

(4)方向和速度

解析:(1)样方法适用于植物种群密度的调查,所以对两树种进行存量统计时应使用样方法,在cd段,马尾松和山毛样存量的比值C基本不变,此时两个树种处于竞争平衡状态。

(2)在a年时马尾松存量/山毛样存量即C大于1,则优势种是马尾松。

(3)两树种之间的关系体现了群落演替是优势种群的取代,在演替过程中,某种群是否具有竞争优势取决于该种群是否更适应改变的环境。

(4)由于对木材的需求,人类大量砍伐山毛榉,使马尾松的数量逐渐增多,这体现了人类的活动能改变群落演替的速度和方向。

20.答案:(1)不是;种群指某一区域内同种生物的所有个体,池塘中的鱼不是一种生物(合理即可)

(2)标志重捕;密网在捕获大鱼的同时也会捕获更多体型较小的鱼类,引起幼年鱼的数量减少,从而降低鱼类的出生率,升高鱼类的死亡率

(3)高;食物和栖息空间;次生演替

解析:(1)种群指某一区域内同种生物的所有个体,池塘中的鱼不是一种生物,因此池塘中的鱼不能构成一个种群。

(2)调查鲤鱼的种群密度可采用标志重捕法,若采用密网捕鱼,在捕获大鱼的同时也会捕获更多体型较小的鱼类,引起幼年鱼的数量减少,从而降低鱼类的出生率,升高鱼类的死亡率,从而不利于鱼类资源的可持续再生。

(3)与人工林相比,当地的天然林物种丰富度要高,从群落结构的角度分析,树林中的植物可为动物提供食物和栖息空间。山火后原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了地下茎等繁殖体,故引起的群落演替属于次生演替。

21.答案:(1)竞争 食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等

(2)入侵物种类型和地下部分的土壤浸出液浓度 加拿大一枝黄花的土壤浸出液对小麦的种子发芽率和苗高的影响比小飞蓬更显著一些;对小麦种子发芽率的影响而言,加拿大一枝黄花比小飞蓬的化感作用要强;化感作用随着地下部分土壤浸出液浓度的增加逐渐增强

(3)群落结构越简单,物种丰富度越低,可供入侵植物利用的阳光和营养等资源就越多,越利于外来物种入侵之后占据优势地位

解析:(1)加拿大一支黄花和小飞蓬与本土植物均属于植物,它们之间属于竞争关系。由于食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等,这两种植物成功入侵后,在短时间内种群呈型增长。

(2)由图可知,实验的自变量是入侵物种类型和地下部分的士壤浸出液浓度,因变量是小麦种子的发芽率和苗高,由图中曲线变化可知,加拿大一枝黄花的土壤浸出液对小麦的种子发芽率和苗高的影响比小飞蓬更显著一些:对小麦种子发芽率的影响而言,加拿大一枝黄花比小飞蓬的化感作用要强;化感作用随着地下部分土壤浸出液浓度的增加逐渐增强。

(3)群落结构越简单,物种丰富度越低,可供入侵植物利用的阳光和营养等资源就越多,越利于外来物种入侵之后占据优势地位,故结构越简单的群落越容易被入侵。

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园