第2课《首届诺贝尔奖颁发》课件(共54张ppt)

文档属性

| 名称 | 第2课《首届诺贝尔奖颁发》课件(共54张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 914.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-11 22:20:49 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

八年级·语文·统编版·上册

导学案课堂同步导学

第一单元 社会变化

2.首届诺贝尔奖颁发

合作探究

分层作业

预习导学

1.了解诺贝尔奖的相关知识。

2.把握新闻的内容及结构特点。

3.养成阅读新闻的习惯,关注社会生活和时代的变迁。

◎重点:根据新闻的结构理解课文的内容和层次。

在世界科学史上,有这样一位伟大的科学家,他不仅把自己的毕生精力贡献给了科学事业,而且还在逝世后留下遗嘱,把自己的遗产全部捐献给科学事业,用以奖励后人,勇攀科学高峰。今天,以他的名字命名的科学奖已成为举世瞩目的最高荣誉奖,这位伟人就是诺贝尔。那么关于诺贝尔奖首次颁发的时间、获得者,颁发机构、地点等等,你了解多少呢?今天我们就从一则新闻《首届诺贝尔奖颁发》中寻求答案吧!

·导学建议·

教师可在课前先准备一些关于诺贝尔和诺贝尔奖的相关资料,让学生提前了解。

1.查找资料,完成填空。

诺贝尔(1833—1896), 瑞典 化学家,工程师。诺贝尔在机械和化学方面有100多种发明,他最突出的发明是 炸药 。他一生致力于炸药的研究,因发明硝化甘油引爆剂、硝化甘油固体炸药和胶状炸药等,被誉为“ 炸药大王 ”。

瑞典

炸药

炸药大王

1895年,诺贝尔立遗嘱设立 诺贝尔奖 ,分为 物理学 奖、 化学 奖、 生理学或医学 奖、 文学 奖及 和平 奖5种奖项(1969年瑞典银行增设经济学奖),授予世界各国在这些领域对人类做出重大贡献的人。

诺贝尔奖

物理学

化学

生理学或医学

文学

和平

背景介绍:1867年,瑞典化学家诺贝尔发明了黄色炸药,取得了在许多国家生产黄色炸药的专利。以后又发明了更安全可靠、威力更大的胶质炸药,接着诺贝尔又研制无烟火药。因毕生从事科研和火药的研制,终生未娶,无儿无女,晚年立下遗嘱,将全部不动产进行投资,作为基金,设立诺贝尔奖奖金。1901年12月10日瑞典国王和挪威诺贝尔基金会首次颁发了诺贝尔奖。

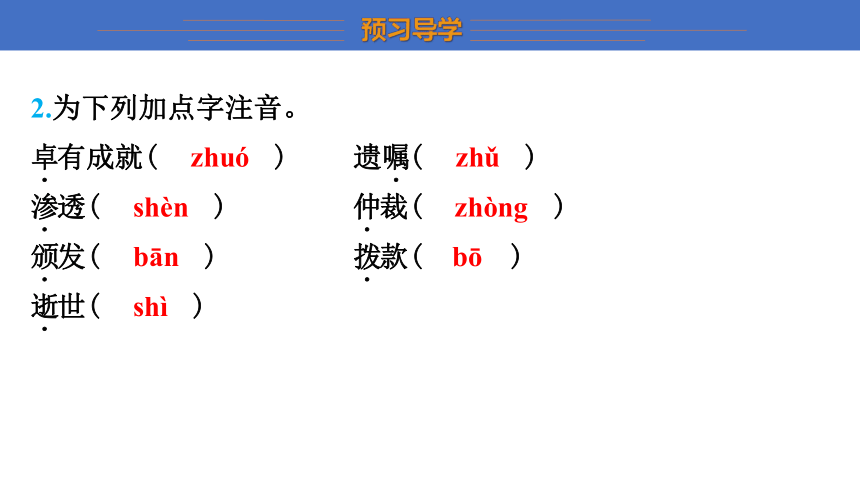

2.为下列加点字注音。

卓.有成就( zhuó ) 遗嘱.( zhǔ )

渗.透( shèn ) 仲.裁( zhòng )

颁.发( bān ) 拨 .款( bō )

逝.世( shì )

zhuó

zhǔ

shèn

zhòng

bān

bō

shì

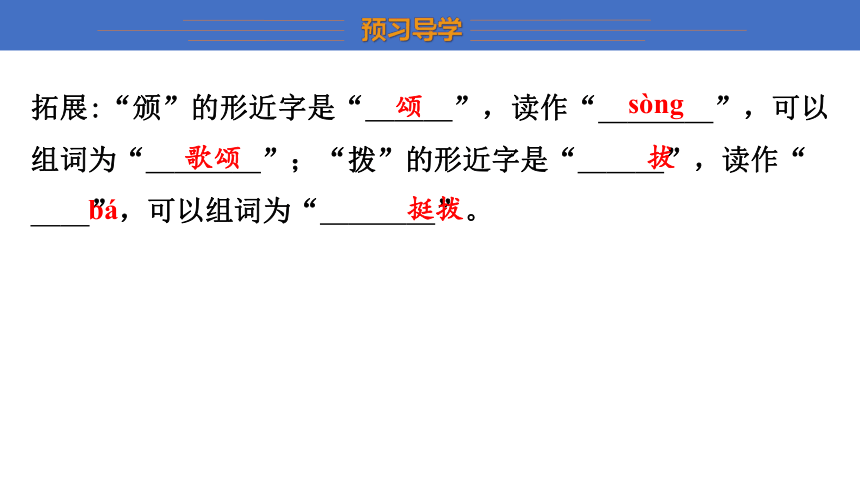

拓展:“颁”的形近字是“ 颂 ”,读作“ sòng ”,可以组词为“ 歌颂 ”;“拨”的形近字是“ 拔 ”,读作“ bá ”,可以组词为“ 挺拔 ”。

颂

sòng

歌颂

拔

bá

挺拔

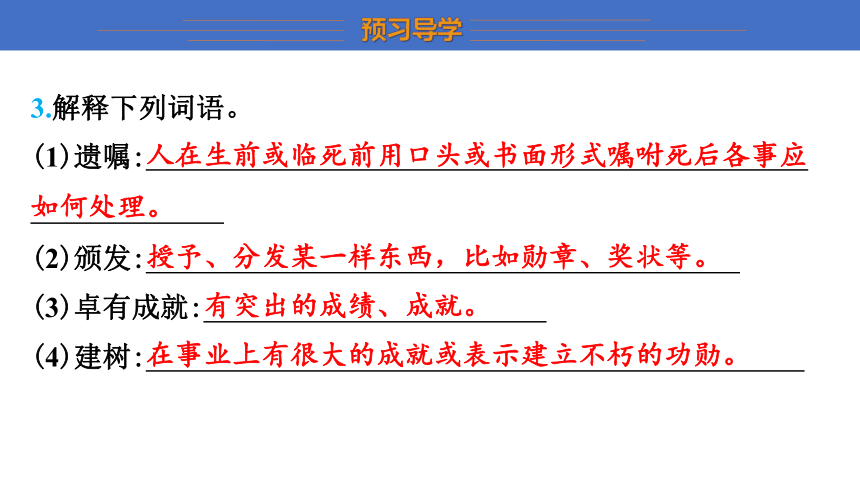

3.解释下列词语。

(1)遗嘱:人在生前或临死前用口头或书面形式嘱咐死后各事应如何处理。

(2)颁发:授予、分发某一样东西,比如勋章、奖状等。

(3)卓有成就:有突出的成绩、成就。

(4)建树:在事业上有很大的成就或表示建立不朽的功勋。

人在生前或临死前用口头或书面形式嘱咐死后各事应

如何处理。

授予、分发某一样东西,比如勋章、奖状等。

有突出的成绩、成就。

在事业上有很大的成就或表示建立不朽的功勋。

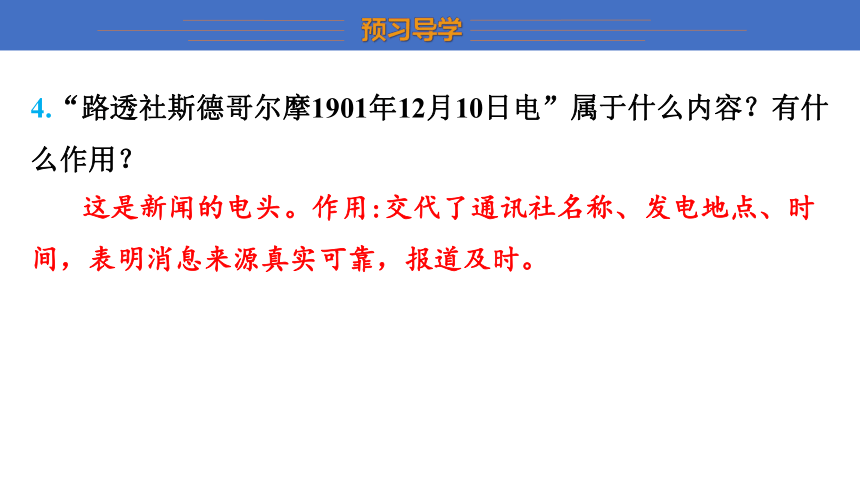

4.“路透社斯德哥尔摩1901年12月10日电”属于什么内容?有什么作用?

这是新闻的电头。作用:交代了通讯社名称、发电地点、时间,表明消息来源真实可靠,报道及时。

整体感知,走进文本。

1.大声朗读课文,勾画出导语部分,思考:导语交代了哪些内容?

导语为课文第1段。导语交代了颁奖的时间、颁发者和颁奖机构以及诺贝尔奖设立的奖项。

2.速读主体部分,从中你获取了哪些信息?

首届诺贝尔奖的获得者及所获奖项;诺贝尔奖的颁奖机构、时间和地点;诺贝尔奖的资金来源;诺贝尔奖的资金管理权和评议权是分离的。

精读课文,深层探究。

1.课文主体部分为什么要一一列举获奖者的国籍、姓名、所获奖项和所做贡献呢?

一方面是表明新闻事实的准确性;另一方面是表明新闻事实的翔实,而且因为列举获奖者的国籍、姓名、所获奖项和所做贡献是新闻的重点,所以要详写。

2.课文的主体部分详写了什么内容?略写了什么内容?为什么要这样安排?

主体部分详写了首届诺贝尔奖获得者的情况,略写了颁奖机构、时间和地点,还略写了资金来源和两权分离。

因为首届诺贝尔奖获得者的国籍、姓名、所获奖项和所做贡献这些情况是整篇新闻要报道的重点,所以要一一列举,进行详写;而其他方面,如颁奖机构、时间、地点和资金来源则不是新闻的重点,只需交代清楚即可,无须详写,这样安排详略能更好地突出中心。

3.最后一段交代新闻背景,进一步介绍颁奖资金的来源,补充说明资金管理权和评议权的分离。你觉得作者有什么用意?

进一步介绍颁奖资金来源,目的是让读者更清楚明白地了解,诺贝尔奖的巨额资金来源于诺贝尔发明的多种炸药所获得的巨额收入,消除了读者心中对于资金来源的疑问;补充说明两权分离,是为了表明诺贝尔奖的公正、公平性。

思读感悟,拓展延伸。

1896年,诺贝尔在意大利与世长辞。临终时,他把毕生发明所得的积蓄,全部奉献出来,以每年的利息作为诺贝尔奖的奖金,让我们来听一听诺贝尔临终前的遗言吧。

全世界爱好科学并愿意献身科学的朋友们,生命对于我来说已经快要走到尽头了。在科学这个神奇的世界里,我遨游了一辈子,发现里面的奥秘太多了。研究它,掌握它,将给人类带来巨大的恩惠,希望大家继续研究下去。区区200万英镑的利息,虽微不足道,但愿意为行走在物理学、化学、生理学或医学、文学、和平之路上的你们助上一臂之力。诺贝尔在九泉之下感谢你们。

当听到这儿的时候,你心中一定有很多话要说,请将下面的句子补充完整。

我敬佩诺贝尔对科学事业的痴迷,更 敬佩他无私奉献的精神 。

敬佩他无私奉献的

精神

查阅资料,选择一位科学家进行简单介绍。

伦琴:德国物理学家,他发现了X射线,为了纪念他的成就,X射线在许多国家都被称为伦琴射线。

详 略 得 当

“详”即详写,是指对能直接表现中心意思的主要材料加以具体的叙述和描写,放开笔墨,写得比较充分;“略”即略写,是指对虽与表现中心意思有关但不是直接表现中心意思的材料,少用笔墨,进行概括式的叙述。

作用:①突出重点;②主次分明;③点面结合;④给读者留下深刻印象。

再读课文,完成填空。

首届诺贝尔奖颁发

1下列加点字注音有误的一项是( B )

A.挪.威(nuó) 渗.透(shèn) 春华.秋实(huá)

B.颁.奖(bān) 遗嘱.(zhǔ) 卓.有成就(zhuō)

C.仲裁.(cái) 浸.透(jìn) 苦心孤诣.(yì)

D.粉碎.(suì) 拨.款(bō) 心旷神怡.(yí)

B

2下列各组词语中,没有错别字的一项是( D )

A.连盟 颁发 安详 评委会

B.既日 炸药 定律 基金会

C.逝世 巨额 根据 记念日

D.震撼 象征 建树 一体化

D

A.会不会用心观察,能不能重视积累,是提高写作水平的基础。

B.杨绛创作的《我们仨》,以真挚的情感和优美隽永的文字深深地打动了读者。

C.“孝”是中华民族的道德之魂,“孝”不仅表现在物质生活上,而是表现在精神生活上。

D.重修后的石鼓书院按照“修旧如旧”,恢复了中国古书院“讲学”“藏书”“祭祀”的功能。

3下列句子没有语病的一项是( B )

B

4依次填入下列横线上的词语,完全正确的一项是( C )

诺贝尔奖由4个机构(瑞典3个,挪威1个) ,从按诺贝尔 建立的基金中拨款。 仪式每年于12月10日诺贝尔逝世周年纪念日在瑞典的斯德哥尔摩和挪威的奥斯陆 。

C

A.颁发 嘱托 发奖 举行

B.颁布 遗嘱 发奖 举办

C.颁发 遗嘱 授奖 举行

D.颁布 嘱托 授奖 举办

5认真观察下面这幅名为《搭便车》的漫画,用简洁的语言概括出其主要内容。

示例:自中国科学家屠呦呦因发现青蒿素获得诺贝尔生理学或医学奖之后,多种青蒿素保健品和食品纷纷打着“抗癌”“强身”等名号,“搭便车”在网上热卖。

阅读下文,回答问题。

于敏,一个曾经绝密28年的名字

董瑞丰

他二十八载隐姓埋名,填补了中国原子核理论的空白,为氢弹突破做出卓越贡献。他荣获“两弹一星”功勋奖章、国家最高科学技术奖等崇高荣誉,盛名之下保持一颗初心:“一个人的名字,早晚是要消失的,能把自己微薄的力量融进强国的事业之中,也就足够欣慰了。”

他是于敏,“共和国勋章”获得者……

夜以继日,终获突破

“国产专家一号”——人们这样亲切地称呼于敏。

没有留过洋,无碍他成为世界一流的理论物理学家。在原子核理论研究的巅峰时期,他毅然服从国家安排,开始从事氢弹理论的探索研究工作。

那是20世纪60年代。一切从头开始,装备实在简陋,除一些桌椅外,只有几把算尺和一块黑板。

科研大楼里一宿一宿灯火通明,人们常常为了琢磨一个问题,通宵达旦。于敏的报告,与彭桓武、邓稼先等人的报告相互穿插,听讲的人常常把屋子挤得水泄不通。

“百日会战”令人难忘。100多个日日夜夜,于敏先是埋头于堆积如山的计算机纸带,然后做密集的报告,率领大家 , , 。

1967年6月17日,罗布泊沙漠深处,蘑菇云腾空而起,中国第一颗氢弹在西部地区上空爆炸成功!

从第一颗原子弹爆炸成功到第一颗氢弹试验成功,美国用了7年多,苏联用了4年,中国仅用了2年8个月。

《中国军事百科全书——核武器分册》记载:于敏在氢弹原理突破中起了关键作用。

青春无悔,铸就丰碑

有人尊称他为“氢弹之父”,于敏婉拒。他说,这是成千上万人的事业。

1926年,于敏生于天津一个小职员家庭,他从小读书就爱问为什么。进入北京大学理学院后,他的成绩名列榜首。导师张宗遂说:没见过物理学得像于敏这么好的。

新中国成立两年后,于敏在著名物理学家钱三强任所长的近代物理所开始了科研生涯。他与合作者提出了原子核相干结构模型,填补了中国原子核理论的空白。

正当于敏在原子核理论研究中可能取得重大成果时,1961年,钱三强找他谈话,把氢弹理论探索的任务交给他。

于敏毫不犹豫地表示服从分配,转行。从那时起,他开始了长达28年的隐姓埋名的生涯,连妻子都说:没想到老于是从事这么高级的秘密工作的。

20世纪80年代以来,于敏率领团队又在二代核武器研制中突破关键技术,使中国核武器技术发展迈上了一个新台阶。

他与邓稼先、胡仁宇等科学家多次商议起草报告,分析我国相关实验的发展状况以及与国外的差距,提出争取时机、加快步伐的战略建议。

原子弹、氢弹、中子弹……这是于敏和他的同事们用热血铸就的一座座振奋民族精神的历史丰碑!

淡泊明志,宁静致远

名字解密后,于敏收获了应得的荣誉。

1999年,在国庆50周年群众游行的观礼台上,刚刚被授予“两弹一星”功勋奖章的于敏,看着空前壮大的科技方队通过广场,感慨万分:“这是历史赋予我们每个科学家义不容辞的使命。”

2015年1月9日,于敏荣获2014年度国家最高科学技术奖。他坐在轮椅上,华发稀疏,谦逊与纯粹溢于言表。

我国国防科技事业改革发展的重要推动者、改革先锋……极高的荣誉纷至沓来,于敏却一如既往地低调。于家客厅高悬一幅字:“淡泊以明志,宁静以致远”。

2019年1月16日,于敏溘然长逝,享年93岁。

(选自《新华日报》,有删改)

6在文中的横线上依次填入句子,最恰当的一项是( D )

D

A.找到了突破氢弹的技术路径 发现了氢弹自持热核燃烧的关键 形成了从原理、材料到构型完整的氢弹物理设计方案

B.形成了从原理、材料到构型完整的氢弹物理设计方案 发现了氢弹自持热核燃烧的关键 找到了突破氢弹的技术路径

C.发现了氢弹自持热核燃烧的关键 形成了从原理、材料到构型完整的氢弹物理设计方案 找到了突破氢弹的技术路径

D.发现了氢弹自持热核燃烧的关键 找到了突破氢弹的技术路径 形成了从原理、材料到构型完整的氢弹物理设计方案

7请赏析下列句子中画线语句的表达效果。

(1)从第一颗原子弹爆炸成功到第一颗氢弹试验成功,美国用了7年多,苏联用了4年,中国仅用了2年8个月。

示例:运用对比手法,突出了中国成功研制氢弹用时之短,赞扬了中国人民的聪明才智,字里行间洋溢着民族自豪感。

(2)他坐在轮椅上,华发稀疏,谦逊与纯粹溢于言表。

“纯粹”是纯正不杂、精纯完美之意。该词高度概括了于敏无私、忠诚、纯正、淡泊的高尚品格。

8“1967年6月17日,罗布泊沙漠深处,蘑菇云腾空而起,中国第一颗氢弹在西部地区上空爆炸成功!”这句话为什么单独成段?

突出了“1967年6月17日”这个日子的不平凡,突出了氢弹爆炸成功这个事件的重要性;突出了于敏的历史功勋。

9文中多处引用于敏的话,有何作用?

①丰富了文章内容,增强了文章的真实性、可读性、感染力;②突出了于敏的高尚品格,使于敏的形象更加丰满。

10文章以“于敏,一个曾经绝密28年的名字”为题有什么妙处?

点明文章的主人公及其高尚品格;命题新颖,设置悬念,吸引读者的阅读兴趣。

11班级正在开展以“走近‘诺贝尔奖’”为主题的综合性学习活动,请你参与。

(1)某中学校报在莫言获得诺贝尔文学奖后,对全校师生开展了“你是通过什么途径获知莫言获奖的”问卷调查,统计结果如下表:

媒体 传统媒体 新兴媒体 报纸 广播 电视 互联网

比例 12.7% 1.6% 30.5% 55.2%

根据表格内容,请将该问卷调查的结论补充完整:从新闻的获知途径来看,示例一:新兴媒体已经成为人们获知新闻的主要途径;示例二:传统媒体已经被新兴媒体超越;示例三:电视、报纸、广播等传统媒体已不再是人们获知新闻的主要途径。

示例一:新兴媒体已经成为人们获知新闻的主要

途径;示例二:传统媒体已经被新兴媒体超越;示例三:电视、

报纸、广播等传统媒体已不再是人们获知新闻的主要途径。

(2)下面是明明同学写的《中国为什么很少有诺贝尔奖获得者》的片段,其中有一些问题,请你帮助修改。

【甲】说起来还真有点不甘心,我们有着5000多年的历史,建造了十分璀璨的文明。在古代,科技、经济等都是首屈一指,四大发明更是让外国人称赞不已。那为什么到了现代,中国诺贝尔奖获得者却如此之少呢?

我认为一部分原因是很多家长只考虑未来收入问题,【乙】至于孩子所学的专业和领域,孩子感兴趣或擅长,他们都不在乎。在他们看来,科学家、作家等职业前期需要大量的时间、精力等投入。【丙】在这种大环境下,如果有人有点天赋和研究创新精神,也很容易被扼杀在摇篮之中。

①【甲】处画线句存在用词不当的问题,应将“ 建造 ”改为“ 创造 ”。

建造

创造

②【乙】处画线句不合逻辑,修改意见:在“ 感兴趣 ”前加“ 是否 ”。

感兴趣

是否

③【丙】处画线句中关联词使用不当,应将“ 如果 ”改为“ 即使 ”。

(3)请你结合材料为当前的教育、科研提出两条合理化建议。

示例:①为学校或者研究所提供良好的条件,吸引优秀的人才,汇集一堂。②注重培养孩子的主动性学习和创新精神。③国家应加大对科技创造的奖励力度,激发科技工作者的创新、创造热情。(答出两点即可)

如果

即使

END

感谢观看 下节课再会

八年级·语文·统编版·上册

导学案课堂同步导学

第一单元 社会变化

2.首届诺贝尔奖颁发

合作探究

分层作业

预习导学

1.了解诺贝尔奖的相关知识。

2.把握新闻的内容及结构特点。

3.养成阅读新闻的习惯,关注社会生活和时代的变迁。

◎重点:根据新闻的结构理解课文的内容和层次。

在世界科学史上,有这样一位伟大的科学家,他不仅把自己的毕生精力贡献给了科学事业,而且还在逝世后留下遗嘱,把自己的遗产全部捐献给科学事业,用以奖励后人,勇攀科学高峰。今天,以他的名字命名的科学奖已成为举世瞩目的最高荣誉奖,这位伟人就是诺贝尔。那么关于诺贝尔奖首次颁发的时间、获得者,颁发机构、地点等等,你了解多少呢?今天我们就从一则新闻《首届诺贝尔奖颁发》中寻求答案吧!

·导学建议·

教师可在课前先准备一些关于诺贝尔和诺贝尔奖的相关资料,让学生提前了解。

1.查找资料,完成填空。

诺贝尔(1833—1896), 瑞典 化学家,工程师。诺贝尔在机械和化学方面有100多种发明,他最突出的发明是 炸药 。他一生致力于炸药的研究,因发明硝化甘油引爆剂、硝化甘油固体炸药和胶状炸药等,被誉为“ 炸药大王 ”。

瑞典

炸药

炸药大王

1895年,诺贝尔立遗嘱设立 诺贝尔奖 ,分为 物理学 奖、 化学 奖、 生理学或医学 奖、 文学 奖及 和平 奖5种奖项(1969年瑞典银行增设经济学奖),授予世界各国在这些领域对人类做出重大贡献的人。

诺贝尔奖

物理学

化学

生理学或医学

文学

和平

背景介绍:1867年,瑞典化学家诺贝尔发明了黄色炸药,取得了在许多国家生产黄色炸药的专利。以后又发明了更安全可靠、威力更大的胶质炸药,接着诺贝尔又研制无烟火药。因毕生从事科研和火药的研制,终生未娶,无儿无女,晚年立下遗嘱,将全部不动产进行投资,作为基金,设立诺贝尔奖奖金。1901年12月10日瑞典国王和挪威诺贝尔基金会首次颁发了诺贝尔奖。

2.为下列加点字注音。

卓.有成就( zhuó ) 遗嘱.( zhǔ )

渗.透( shèn ) 仲.裁( zhòng )

颁.发( bān ) 拨 .款( bō )

逝.世( shì )

zhuó

zhǔ

shèn

zhòng

bān

bō

shì

拓展:“颁”的形近字是“ 颂 ”,读作“ sòng ”,可以组词为“ 歌颂 ”;“拨”的形近字是“ 拔 ”,读作“ bá ”,可以组词为“ 挺拔 ”。

颂

sòng

歌颂

拔

bá

挺拔

3.解释下列词语。

(1)遗嘱:人在生前或临死前用口头或书面形式嘱咐死后各事应如何处理。

(2)颁发:授予、分发某一样东西,比如勋章、奖状等。

(3)卓有成就:有突出的成绩、成就。

(4)建树:在事业上有很大的成就或表示建立不朽的功勋。

人在生前或临死前用口头或书面形式嘱咐死后各事应

如何处理。

授予、分发某一样东西,比如勋章、奖状等。

有突出的成绩、成就。

在事业上有很大的成就或表示建立不朽的功勋。

4.“路透社斯德哥尔摩1901年12月10日电”属于什么内容?有什么作用?

这是新闻的电头。作用:交代了通讯社名称、发电地点、时间,表明消息来源真实可靠,报道及时。

整体感知,走进文本。

1.大声朗读课文,勾画出导语部分,思考:导语交代了哪些内容?

导语为课文第1段。导语交代了颁奖的时间、颁发者和颁奖机构以及诺贝尔奖设立的奖项。

2.速读主体部分,从中你获取了哪些信息?

首届诺贝尔奖的获得者及所获奖项;诺贝尔奖的颁奖机构、时间和地点;诺贝尔奖的资金来源;诺贝尔奖的资金管理权和评议权是分离的。

精读课文,深层探究。

1.课文主体部分为什么要一一列举获奖者的国籍、姓名、所获奖项和所做贡献呢?

一方面是表明新闻事实的准确性;另一方面是表明新闻事实的翔实,而且因为列举获奖者的国籍、姓名、所获奖项和所做贡献是新闻的重点,所以要详写。

2.课文的主体部分详写了什么内容?略写了什么内容?为什么要这样安排?

主体部分详写了首届诺贝尔奖获得者的情况,略写了颁奖机构、时间和地点,还略写了资金来源和两权分离。

因为首届诺贝尔奖获得者的国籍、姓名、所获奖项和所做贡献这些情况是整篇新闻要报道的重点,所以要一一列举,进行详写;而其他方面,如颁奖机构、时间、地点和资金来源则不是新闻的重点,只需交代清楚即可,无须详写,这样安排详略能更好地突出中心。

3.最后一段交代新闻背景,进一步介绍颁奖资金的来源,补充说明资金管理权和评议权的分离。你觉得作者有什么用意?

进一步介绍颁奖资金来源,目的是让读者更清楚明白地了解,诺贝尔奖的巨额资金来源于诺贝尔发明的多种炸药所获得的巨额收入,消除了读者心中对于资金来源的疑问;补充说明两权分离,是为了表明诺贝尔奖的公正、公平性。

思读感悟,拓展延伸。

1896年,诺贝尔在意大利与世长辞。临终时,他把毕生发明所得的积蓄,全部奉献出来,以每年的利息作为诺贝尔奖的奖金,让我们来听一听诺贝尔临终前的遗言吧。

全世界爱好科学并愿意献身科学的朋友们,生命对于我来说已经快要走到尽头了。在科学这个神奇的世界里,我遨游了一辈子,发现里面的奥秘太多了。研究它,掌握它,将给人类带来巨大的恩惠,希望大家继续研究下去。区区200万英镑的利息,虽微不足道,但愿意为行走在物理学、化学、生理学或医学、文学、和平之路上的你们助上一臂之力。诺贝尔在九泉之下感谢你们。

当听到这儿的时候,你心中一定有很多话要说,请将下面的句子补充完整。

我敬佩诺贝尔对科学事业的痴迷,更 敬佩他无私奉献的精神 。

敬佩他无私奉献的

精神

查阅资料,选择一位科学家进行简单介绍。

伦琴:德国物理学家,他发现了X射线,为了纪念他的成就,X射线在许多国家都被称为伦琴射线。

详 略 得 当

“详”即详写,是指对能直接表现中心意思的主要材料加以具体的叙述和描写,放开笔墨,写得比较充分;“略”即略写,是指对虽与表现中心意思有关但不是直接表现中心意思的材料,少用笔墨,进行概括式的叙述。

作用:①突出重点;②主次分明;③点面结合;④给读者留下深刻印象。

再读课文,完成填空。

首届诺贝尔奖颁发

1下列加点字注音有误的一项是( B )

A.挪.威(nuó) 渗.透(shèn) 春华.秋实(huá)

B.颁.奖(bān) 遗嘱.(zhǔ) 卓.有成就(zhuō)

C.仲裁.(cái) 浸.透(jìn) 苦心孤诣.(yì)

D.粉碎.(suì) 拨.款(bō) 心旷神怡.(yí)

B

2下列各组词语中,没有错别字的一项是( D )

A.连盟 颁发 安详 评委会

B.既日 炸药 定律 基金会

C.逝世 巨额 根据 记念日

D.震撼 象征 建树 一体化

D

A.会不会用心观察,能不能重视积累,是提高写作水平的基础。

B.杨绛创作的《我们仨》,以真挚的情感和优美隽永的文字深深地打动了读者。

C.“孝”是中华民族的道德之魂,“孝”不仅表现在物质生活上,而是表现在精神生活上。

D.重修后的石鼓书院按照“修旧如旧”,恢复了中国古书院“讲学”“藏书”“祭祀”的功能。

3下列句子没有语病的一项是( B )

B

4依次填入下列横线上的词语,完全正确的一项是( C )

诺贝尔奖由4个机构(瑞典3个,挪威1个) ,从按诺贝尔 建立的基金中拨款。 仪式每年于12月10日诺贝尔逝世周年纪念日在瑞典的斯德哥尔摩和挪威的奥斯陆 。

C

A.颁发 嘱托 发奖 举行

B.颁布 遗嘱 发奖 举办

C.颁发 遗嘱 授奖 举行

D.颁布 嘱托 授奖 举办

5认真观察下面这幅名为《搭便车》的漫画,用简洁的语言概括出其主要内容。

示例:自中国科学家屠呦呦因发现青蒿素获得诺贝尔生理学或医学奖之后,多种青蒿素保健品和食品纷纷打着“抗癌”“强身”等名号,“搭便车”在网上热卖。

阅读下文,回答问题。

于敏,一个曾经绝密28年的名字

董瑞丰

他二十八载隐姓埋名,填补了中国原子核理论的空白,为氢弹突破做出卓越贡献。他荣获“两弹一星”功勋奖章、国家最高科学技术奖等崇高荣誉,盛名之下保持一颗初心:“一个人的名字,早晚是要消失的,能把自己微薄的力量融进强国的事业之中,也就足够欣慰了。”

他是于敏,“共和国勋章”获得者……

夜以继日,终获突破

“国产专家一号”——人们这样亲切地称呼于敏。

没有留过洋,无碍他成为世界一流的理论物理学家。在原子核理论研究的巅峰时期,他毅然服从国家安排,开始从事氢弹理论的探索研究工作。

那是20世纪60年代。一切从头开始,装备实在简陋,除一些桌椅外,只有几把算尺和一块黑板。

科研大楼里一宿一宿灯火通明,人们常常为了琢磨一个问题,通宵达旦。于敏的报告,与彭桓武、邓稼先等人的报告相互穿插,听讲的人常常把屋子挤得水泄不通。

“百日会战”令人难忘。100多个日日夜夜,于敏先是埋头于堆积如山的计算机纸带,然后做密集的报告,率领大家 , , 。

1967年6月17日,罗布泊沙漠深处,蘑菇云腾空而起,中国第一颗氢弹在西部地区上空爆炸成功!

从第一颗原子弹爆炸成功到第一颗氢弹试验成功,美国用了7年多,苏联用了4年,中国仅用了2年8个月。

《中国军事百科全书——核武器分册》记载:于敏在氢弹原理突破中起了关键作用。

青春无悔,铸就丰碑

有人尊称他为“氢弹之父”,于敏婉拒。他说,这是成千上万人的事业。

1926年,于敏生于天津一个小职员家庭,他从小读书就爱问为什么。进入北京大学理学院后,他的成绩名列榜首。导师张宗遂说:没见过物理学得像于敏这么好的。

新中国成立两年后,于敏在著名物理学家钱三强任所长的近代物理所开始了科研生涯。他与合作者提出了原子核相干结构模型,填补了中国原子核理论的空白。

正当于敏在原子核理论研究中可能取得重大成果时,1961年,钱三强找他谈话,把氢弹理论探索的任务交给他。

于敏毫不犹豫地表示服从分配,转行。从那时起,他开始了长达28年的隐姓埋名的生涯,连妻子都说:没想到老于是从事这么高级的秘密工作的。

20世纪80年代以来,于敏率领团队又在二代核武器研制中突破关键技术,使中国核武器技术发展迈上了一个新台阶。

他与邓稼先、胡仁宇等科学家多次商议起草报告,分析我国相关实验的发展状况以及与国外的差距,提出争取时机、加快步伐的战略建议。

原子弹、氢弹、中子弹……这是于敏和他的同事们用热血铸就的一座座振奋民族精神的历史丰碑!

淡泊明志,宁静致远

名字解密后,于敏收获了应得的荣誉。

1999年,在国庆50周年群众游行的观礼台上,刚刚被授予“两弹一星”功勋奖章的于敏,看着空前壮大的科技方队通过广场,感慨万分:“这是历史赋予我们每个科学家义不容辞的使命。”

2015年1月9日,于敏荣获2014年度国家最高科学技术奖。他坐在轮椅上,华发稀疏,谦逊与纯粹溢于言表。

我国国防科技事业改革发展的重要推动者、改革先锋……极高的荣誉纷至沓来,于敏却一如既往地低调。于家客厅高悬一幅字:“淡泊以明志,宁静以致远”。

2019年1月16日,于敏溘然长逝,享年93岁。

(选自《新华日报》,有删改)

6在文中的横线上依次填入句子,最恰当的一项是( D )

D

A.找到了突破氢弹的技术路径 发现了氢弹自持热核燃烧的关键 形成了从原理、材料到构型完整的氢弹物理设计方案

B.形成了从原理、材料到构型完整的氢弹物理设计方案 发现了氢弹自持热核燃烧的关键 找到了突破氢弹的技术路径

C.发现了氢弹自持热核燃烧的关键 形成了从原理、材料到构型完整的氢弹物理设计方案 找到了突破氢弹的技术路径

D.发现了氢弹自持热核燃烧的关键 找到了突破氢弹的技术路径 形成了从原理、材料到构型完整的氢弹物理设计方案

7请赏析下列句子中画线语句的表达效果。

(1)从第一颗原子弹爆炸成功到第一颗氢弹试验成功,美国用了7年多,苏联用了4年,中国仅用了2年8个月。

示例:运用对比手法,突出了中国成功研制氢弹用时之短,赞扬了中国人民的聪明才智,字里行间洋溢着民族自豪感。

(2)他坐在轮椅上,华发稀疏,谦逊与纯粹溢于言表。

“纯粹”是纯正不杂、精纯完美之意。该词高度概括了于敏无私、忠诚、纯正、淡泊的高尚品格。

8“1967年6月17日,罗布泊沙漠深处,蘑菇云腾空而起,中国第一颗氢弹在西部地区上空爆炸成功!”这句话为什么单独成段?

突出了“1967年6月17日”这个日子的不平凡,突出了氢弹爆炸成功这个事件的重要性;突出了于敏的历史功勋。

9文中多处引用于敏的话,有何作用?

①丰富了文章内容,增强了文章的真实性、可读性、感染力;②突出了于敏的高尚品格,使于敏的形象更加丰满。

10文章以“于敏,一个曾经绝密28年的名字”为题有什么妙处?

点明文章的主人公及其高尚品格;命题新颖,设置悬念,吸引读者的阅读兴趣。

11班级正在开展以“走近‘诺贝尔奖’”为主题的综合性学习活动,请你参与。

(1)某中学校报在莫言获得诺贝尔文学奖后,对全校师生开展了“你是通过什么途径获知莫言获奖的”问卷调查,统计结果如下表:

媒体 传统媒体 新兴媒体 报纸 广播 电视 互联网

比例 12.7% 1.6% 30.5% 55.2%

根据表格内容,请将该问卷调查的结论补充完整:从新闻的获知途径来看,示例一:新兴媒体已经成为人们获知新闻的主要途径;示例二:传统媒体已经被新兴媒体超越;示例三:电视、报纸、广播等传统媒体已不再是人们获知新闻的主要途径。

示例一:新兴媒体已经成为人们获知新闻的主要

途径;示例二:传统媒体已经被新兴媒体超越;示例三:电视、

报纸、广播等传统媒体已不再是人们获知新闻的主要途径。

(2)下面是明明同学写的《中国为什么很少有诺贝尔奖获得者》的片段,其中有一些问题,请你帮助修改。

【甲】说起来还真有点不甘心,我们有着5000多年的历史,建造了十分璀璨的文明。在古代,科技、经济等都是首屈一指,四大发明更是让外国人称赞不已。那为什么到了现代,中国诺贝尔奖获得者却如此之少呢?

我认为一部分原因是很多家长只考虑未来收入问题,【乙】至于孩子所学的专业和领域,孩子感兴趣或擅长,他们都不在乎。在他们看来,科学家、作家等职业前期需要大量的时间、精力等投入。【丙】在这种大环境下,如果有人有点天赋和研究创新精神,也很容易被扼杀在摇篮之中。

①【甲】处画线句存在用词不当的问题,应将“ 建造 ”改为“ 创造 ”。

建造

创造

②【乙】处画线句不合逻辑,修改意见:在“ 感兴趣 ”前加“ 是否 ”。

感兴趣

是否

③【丙】处画线句中关联词使用不当,应将“ 如果 ”改为“ 即使 ”。

(3)请你结合材料为当前的教育、科研提出两条合理化建议。

示例:①为学校或者研究所提供良好的条件,吸引优秀的人才,汇集一堂。②注重培养孩子的主动性学习和创新精神。③国家应加大对科技创造的奖励力度,激发科技工作者的创新、创造热情。(答出两点即可)

如果

即使

END

感谢观看 下节课再会

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读