8 列夫·托尔斯泰-2022-2023学年八年级语文上册同步随堂精品课件(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 8 列夫·托尔斯泰-2022-2023学年八年级语文上册同步随堂精品课件(共41张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 731.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-12 23:36:19 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

最伟大的真理是最平凡的真理。

——列夫·托尔斯泰

认识一个伟大人物,走近一代文豪内心

列夫·托尔斯泰

茨威格

读读写写

颊 黝黑 粗糙 崎岖 平庸 滞留

愚钝 器宇 蒙昧 酒肆 缰绳 轩昂

胆怯 藏污纳垢 鹤立鸡群 正襟危坐

诚惶诚恐 入木三分

jiá yǒu hēi cū cāo qí qū pínɡ yōnɡ zhì liú

yú dùn qì yǔ ménɡ mèi jiǔ sì jiānɡ shénɡ xuān ánɡ

dǎn qiè zànɡ wū nà ɡòu hè lì jī qún zhènɡ jīn wēi zuò

chénɡ huánɡ chénɡ kǒnɡ rù mù sān fēn

字音字形

胡髭 长髯 一绺 鬈毛 禁锢

侏儒 锃亮 刀剑入鞘

zī

rán

liǔ

quán

jìn ɡù

zhū rú

zènɡ

qiào

认识一个伟大人物

认识一个伟大人物:列夫·托尔斯泰

列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰(1828年9月9日-1910年11月20日),19世纪中期俄国批判现实主义作家、政治思想家、哲学家。托尔斯泰出生于贵族家庭,世袭伯爵。晚年力求过简朴的平民生活,1910年10月从家中出走,11月7日因肺炎病逝于一个小站,享年82岁。遵照他的遗言,遗体安葬在亚斯纳亚·波利亚纳的森林中,坟上没有树立墓碑和十字架。

代表作有《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等。

认识一个伟大人物:列夫·托尔斯泰

一生经历丰富。

出身伯爵,托尔斯泰不满10岁时父母均已病故。

在自己的领地上尝试改革,欲除掉地主阶级的弊病,结果以失败告终。

为农民子弟兴办学校,服过军役,曾参加克里米亚战争。

再次尝试改革俄国社会。一方面在自己的领地内创办了20多所学校,对农民子弟普及教育,并担任地主和农民的和平调解人及法庭陪审员等职,尽可能维护农民的利益;同时对哲学、宗教、伦理道德问题进行广泛的研究。

认识一个伟大人物:列夫·托尔斯泰:一位关心农民的文学家

思想转变:

早期:这是他的探索、实验和成长的时期。思想和艺术风格都在发展和变化,个别作品带有模仿的痕迹。受发过启蒙运动思想的影响,对俄国现实生活不满。但对农民的生活过于想象和美化。

认识一个伟大人物:列夫·托尔斯泰:一位关心农民的文学家

中期:这是托尔斯泰才华得到充分发展、艺术达到炉火纯青的时期,也是思想上发生激烈矛盾、紧张探索、酝酿转变的时期。他深深感到人民在民族历史上的作用。一边进行道德上的“自我完善”,一边积极改革庄园的经营管理,企图找到一条使地主和农民“共同富裕”的道路。这种调和主义改革的失败,使他悲观失望。

晚期:一方面揭露当代社会的各种罪恶现象,另一方面是表达自己的新认识,宣传自己的宗教思想。在他生前的最后几年,他意识到农民的觉醒,因为自己和他们的思想情绪有距离而不免悲观失望;对自己的地主庄园生活方式不符合信念又很感不安。为了寻求理想和现实的统一,离家出走。

认识一个伟大人物:列夫·托尔斯泰

托尔斯泰是博大精深的思想家和艺术家,他的创作是世界现实主义文学的高峰之一。列宁称他是“俄国革命的镜子”,并说由于他的“天才描述,一个农奴制压迫的国家的革命准备时期,竟成为全人类艺术发展中向前跨进的一步”。从19世纪60年代起,托尔斯泰的作品开始在国外翻译出版。19世纪末到20世纪初成长起来的欧、美及亚洲的许多大作家,都曾受到他的熏陶。

人物评价

托尔斯泰是“俄国革命的镜子”,是具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”。(列宁评)

不认识托尔斯泰者,不可能认识俄罗斯。(高尔基评)

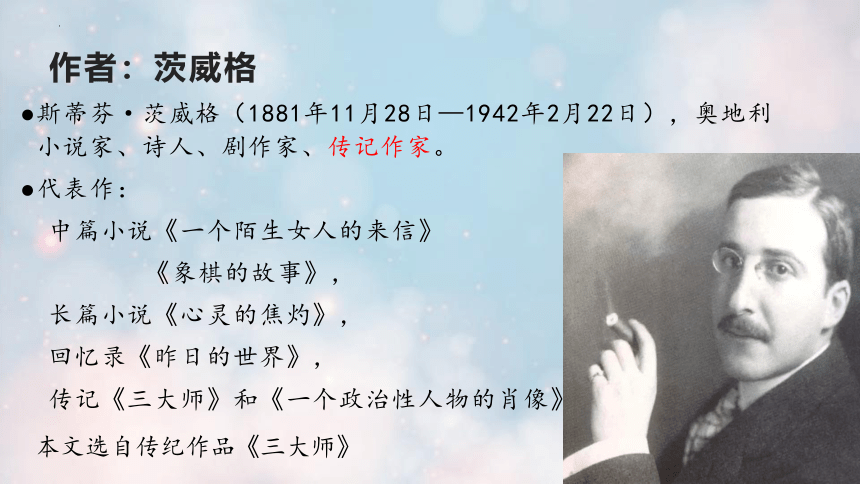

作者:茨威格

斯蒂芬·茨威格(1881年11月28日—1942年2月22日),奥地利小说家、诗人、剧作家、传记作家。

代表作:

中篇小说《一个陌生女人的来信》

《象棋的故事》,

长篇小说《心灵的焦灼》,

回忆录《昨日的世界》,

传记《三大师》和《一个政治性人物的肖像》。

本文选自传纪作品《三大师》

本文题材:传记(文学)

茨威格与罗曼·罗兰、欧文·斯通并称为西方20世纪最杰出的三位传记作家。

他的传记作品一反传统,不在于重现历史事实,忠实记录传记人物的生平事迹,而重在剖析人物的内心世界,揭示人物的精神历程。其出众的表达技巧一枝独秀,形成了真实、生动而又深刻的独特风格。

本文题材:传记(文学)

人物传记是通过对典型人物的生平、生活、精神等领域进行系统描述、介绍的一种文学作品形式。作品要求“真、信、活”,以达到对人物特征和深层精神的表达和反映。人物传记是人物或人物资料的有效记录形式,对历史和时代的变迁等方面的研究具有重要意义。

走近一代文豪内心

浏览课文,梳理文章层次结构。并试着总结每段主要讲了什么内容?

文章结构:

1-5段:

刻画托尔斯泰的外貌特征。

6-9段:

描写托尔斯泰那双非同寻常的眼睛。

段落总结:

第1段:

第2段:

第3段:

第4段:

第5段:

第6段:

写托尔斯泰须发的特点:多毛、胡须浓密。

细腻描写托尔斯泰面部的各个部位。

进一步刻画托尔斯泰的面部特征,重点描写其面容表情。

写托尔斯泰长相平平,气质普通,是俄国普通大众的一员。

主要写托尔斯泰的外貌会令拜访者感到失望。

写托尔斯泰犀利的目光。

段落总结:

第7段:

第8段:

第9段:

写托尔斯泰的眼睛蕴藏着丰富的感情。

写托尔斯泰眼睛的威力,原来那粗鄙的外表是用来保护精美的珠宝的。

赞美托尔斯泰犀利的眼光,同时揭示他人生的不幸。

作者是从哪些方面来刻画托尔斯泰的外貌特征的?(可用课文原句回答,也可用自己的话概括)

须 发:

多毛、胡须浓密

面部轮廓结构:

失调、崎岖、平庸,甚至粗鄙

面 部 特 征:

忧郁、愚钝、压抑

长 相:

长相平平、普通

拜 访 者:

失望

如此平凡的外貌,作者用了大量的语言来描写。请你找出相关句子并分析。

永远流浪的天才灵魂,竟然在一个土头土脑的俄国人身上找到了简陋归宿,从这个人身上看不出有任何精神的东西,缺乏诗人、幻想者和创造者的气质。从少年到青壮年,甚至到老年,托尔斯泰一直都是长相平平,混在人群里找都找不出来。

2段:乱蓬蓬的头发,怎么也遮不住两只难看的招风耳。凹陷的脸颊中间生着两片厚厚的嘴唇。

正面描写,详细地刻画出托尔斯泰平庸甚至丑陋的外貌。

5段:来访者一边与他握手,一边深感疑惑和惊讶。什么?就这么个侏儒!这么个小巧玲珑的家伙,难道真的是列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰吗?这位客人不无尴尬地抬起眼皮直勾勾地打量着主人的脸。

侧面写来访者的心理落差,其实是在为后文蓄势。

4段:托尔斯泰做学生的时候,可能属于同龄人的混合体;当军官的时候,没法把他从战友里面分辨出来;而恢复乡间生活以后,他的样子和往常出现在舞台上的乡绅角色再吻合不过了。

写托尔斯泰的长相和普通俄国人长相接近,整体描写托尔斯泰外貌的普通和气质的平庸。

1段:他生就一副多毛的脸庞,植被多于空地,浓密的胡髭(zī)使人难以看清他的内心世界。

开篇一个特写,就像摄像机的镜头,聚焦于托尔斯泰面部“多毛”的特征,给人以深刻的印象。

这句话运用比喻的修辞手法,把多毛的脸庞写成“植被多于空地”,奇妙风趣。

2段:小眼睛上方的额头,倒像是用刀胡乱劈成的木柴。皮肤藏污纳垢,缺少光泽,就像用枝条扎成的村舍外墙那样粗糙,在四方脸中间,我们见到的是一个宽宽的、两孔朝天的狮子鼻,仿佛被人一拳打塌了的样子。

比喻,把额头比作木柴,把没有光泽的皮肤比作粗糙的村舍外墙,把狮子鼻比作被拳头打塌的样子,写出了托尔斯泰的外貌特征——粗鄙平凡,给人留下深刻的印象。

请你找出文中描写托尔斯泰眼睛的句子,去感受其魅力。

但是,托尔斯泰面部的其他部件胡子、眉毛、头发,都不过是用以包装、保护一个部位而已,那就是

能穿透心灵的眼睛

这对眼睛有魔力,有磁性,可

以把人世间的物质吸进去,然

后向我们这个时代放射出精确

无误的频波。

6段:这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害。

运用比喻的修辞手法,把目光比作钢刀, 写出了托尔斯泰目光犀利,有准确的洞察力。

6段:它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。

夸张的比喻,把托尔斯泰目光的敏锐、犀利表现得极为生动形象,突出了他深刻、准确的洞察力。

8段:这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。

运用比喻的修辞手法,写出托尔斯泰观察社会、人生、时代的广度和深度,体现了时代的本质和要求。

7段:托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。

引用高尔基的这句话,干脆有力,含蓄隽永,耐人寻味,很好地道出了托尔斯泰那种能把万事万物尽收眼底的全方位的观察力以及内心世界的丰富和充沛。

作者为什么要重点描写托尔斯泰的眼睛?

那对眼睛却能满含粲然笑意,犹如神奇的星光。

这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害。令你无法动弹,无法躲避。

因为眼睛是心灵之窗,托尔斯泰丰富的精神世界通过眼睛充分地表现出来。作者对托尔斯泰的眼睛的描写,已经不再限于肖像了,而是含蓄地揭示了托尔斯泰作为伟大的文学家,对他所处的时代作出准确、深入、全面地描绘,成为时代的代言人。

作者在课文前半部分极力描写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外貌,但联系全文看,作者前面极力写托尔斯泰面目的平凡有何作用?

一、与其热爱关心农民的思想相结合

他的面相完全没有特征,完全属于普通的俄罗斯人,因此,我们得把他称为普通人,而且此刻会产生这么一种感觉,即天才没有任何特殊的长相,而是一般人的总体现。所以说,托尔斯泰并没有自己独特的面相,他拥有一张俄围普通大众的脸,因为他与全体俄国人民同呼吸共命运。

二、先抑后扬,为下文突出赞美眼睛蓄势

作者采用欲扬先抑的写作手法,前面写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外表,是为了后面反衬他灵魂的高贵。通过这种反差来制造文章内部的张力,给读者留下深刻的印象。

课文一方面说托尔斯泰“可以任意支配整个世界及其知识财富”,可见他是幸福的;但另一方面又说他得不到“属于自己的那一份幸福”,这是否矛盾?谈谈你的理解。

并不矛盾。托尔斯泰看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,也看清了造成人间种种罪恶的原因。他尽自己毕生努力去改变它,却总是事与愿违。晚年的托尔斯泰厌弃贵族生活,决然放弃财产,以至于和家人产生矛盾,最后毅然离家出走,客死途中。

托尔斯泰:一个思想极其矛盾,始终没有摆脱大俄罗斯主义的作家

托尔斯泰本人对于心底复杂又矛盾的思想也十分痛苦,为此经常写信向友人倾诉。在信中,托尔斯泰向友人表达了自己的迷茫和痛苦。

一方面托尔斯泰十分同情俄罗斯社会中的穷人,另一方面托尔斯泰又是盘剥穷人的贵族。一方面托尔斯泰经常同革命党来往,另一方面托尔斯泰又放不下贵族的荣誉。一方面托尔斯泰泰笃信东正教,另一方面托尔斯泰又因为邻居的死去开始有所怀疑。

也许正是出于对沙皇的忠诚,托尔斯泰最终没有同革命党人站在一起,而是选择了折中的无政府主义思想。在心底矛盾思想的折磨下,托尔斯泰崩溃离家出走,最终孤独地死在一家小旅馆中。

认识一种思想:托尔斯泰主义

一种文学主义

在托尔斯泰的思想中,除了对现实的无情批判以外,还热切宣扬悔罪、拯救灵魂、禁欲主义、“勿以暴力抗恶”、“道德自我完善”等观点,宣扬一种属于托尔斯泰自己的宗教“博爱”思想,人们称之为“托尔斯泰主义”。

托尔斯泰主义:道德的自我完善,不以暴力抗恶,博爱。

作者运用大量的比喻和夸张手法力透纸背又妙趣横生地描绘了托尔斯泰的肖像,既展示了他独特的外貌特征,又揭示了他深邃的精神世界,还表达了作者对他的无限崇敬和赞美之情。

主 旨

谢 谢 欣 赏

最伟大的真理是最平凡的真理。

——列夫·托尔斯泰

认识一个伟大人物,走近一代文豪内心

列夫·托尔斯泰

茨威格

读读写写

颊 黝黑 粗糙 崎岖 平庸 滞留

愚钝 器宇 蒙昧 酒肆 缰绳 轩昂

胆怯 藏污纳垢 鹤立鸡群 正襟危坐

诚惶诚恐 入木三分

jiá yǒu hēi cū cāo qí qū pínɡ yōnɡ zhì liú

yú dùn qì yǔ ménɡ mèi jiǔ sì jiānɡ shénɡ xuān ánɡ

dǎn qiè zànɡ wū nà ɡòu hè lì jī qún zhènɡ jīn wēi zuò

chénɡ huánɡ chénɡ kǒnɡ rù mù sān fēn

字音字形

胡髭 长髯 一绺 鬈毛 禁锢

侏儒 锃亮 刀剑入鞘

zī

rán

liǔ

quán

jìn ɡù

zhū rú

zènɡ

qiào

认识一个伟大人物

认识一个伟大人物:列夫·托尔斯泰

列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰(1828年9月9日-1910年11月20日),19世纪中期俄国批判现实主义作家、政治思想家、哲学家。托尔斯泰出生于贵族家庭,世袭伯爵。晚年力求过简朴的平民生活,1910年10月从家中出走,11月7日因肺炎病逝于一个小站,享年82岁。遵照他的遗言,遗体安葬在亚斯纳亚·波利亚纳的森林中,坟上没有树立墓碑和十字架。

代表作有《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等。

认识一个伟大人物:列夫·托尔斯泰

一生经历丰富。

出身伯爵,托尔斯泰不满10岁时父母均已病故。

在自己的领地上尝试改革,欲除掉地主阶级的弊病,结果以失败告终。

为农民子弟兴办学校,服过军役,曾参加克里米亚战争。

再次尝试改革俄国社会。一方面在自己的领地内创办了20多所学校,对农民子弟普及教育,并担任地主和农民的和平调解人及法庭陪审员等职,尽可能维护农民的利益;同时对哲学、宗教、伦理道德问题进行广泛的研究。

认识一个伟大人物:列夫·托尔斯泰:一位关心农民的文学家

思想转变:

早期:这是他的探索、实验和成长的时期。思想和艺术风格都在发展和变化,个别作品带有模仿的痕迹。受发过启蒙运动思想的影响,对俄国现实生活不满。但对农民的生活过于想象和美化。

认识一个伟大人物:列夫·托尔斯泰:一位关心农民的文学家

中期:这是托尔斯泰才华得到充分发展、艺术达到炉火纯青的时期,也是思想上发生激烈矛盾、紧张探索、酝酿转变的时期。他深深感到人民在民族历史上的作用。一边进行道德上的“自我完善”,一边积极改革庄园的经营管理,企图找到一条使地主和农民“共同富裕”的道路。这种调和主义改革的失败,使他悲观失望。

晚期:一方面揭露当代社会的各种罪恶现象,另一方面是表达自己的新认识,宣传自己的宗教思想。在他生前的最后几年,他意识到农民的觉醒,因为自己和他们的思想情绪有距离而不免悲观失望;对自己的地主庄园生活方式不符合信念又很感不安。为了寻求理想和现实的统一,离家出走。

认识一个伟大人物:列夫·托尔斯泰

托尔斯泰是博大精深的思想家和艺术家,他的创作是世界现实主义文学的高峰之一。列宁称他是“俄国革命的镜子”,并说由于他的“天才描述,一个农奴制压迫的国家的革命准备时期,竟成为全人类艺术发展中向前跨进的一步”。从19世纪60年代起,托尔斯泰的作品开始在国外翻译出版。19世纪末到20世纪初成长起来的欧、美及亚洲的许多大作家,都曾受到他的熏陶。

人物评价

托尔斯泰是“俄国革命的镜子”,是具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”。(列宁评)

不认识托尔斯泰者,不可能认识俄罗斯。(高尔基评)

作者:茨威格

斯蒂芬·茨威格(1881年11月28日—1942年2月22日),奥地利小说家、诗人、剧作家、传记作家。

代表作:

中篇小说《一个陌生女人的来信》

《象棋的故事》,

长篇小说《心灵的焦灼》,

回忆录《昨日的世界》,

传记《三大师》和《一个政治性人物的肖像》。

本文选自传纪作品《三大师》

本文题材:传记(文学)

茨威格与罗曼·罗兰、欧文·斯通并称为西方20世纪最杰出的三位传记作家。

他的传记作品一反传统,不在于重现历史事实,忠实记录传记人物的生平事迹,而重在剖析人物的内心世界,揭示人物的精神历程。其出众的表达技巧一枝独秀,形成了真实、生动而又深刻的独特风格。

本文题材:传记(文学)

人物传记是通过对典型人物的生平、生活、精神等领域进行系统描述、介绍的一种文学作品形式。作品要求“真、信、活”,以达到对人物特征和深层精神的表达和反映。人物传记是人物或人物资料的有效记录形式,对历史和时代的变迁等方面的研究具有重要意义。

走近一代文豪内心

浏览课文,梳理文章层次结构。并试着总结每段主要讲了什么内容?

文章结构:

1-5段:

刻画托尔斯泰的外貌特征。

6-9段:

描写托尔斯泰那双非同寻常的眼睛。

段落总结:

第1段:

第2段:

第3段:

第4段:

第5段:

第6段:

写托尔斯泰须发的特点:多毛、胡须浓密。

细腻描写托尔斯泰面部的各个部位。

进一步刻画托尔斯泰的面部特征,重点描写其面容表情。

写托尔斯泰长相平平,气质普通,是俄国普通大众的一员。

主要写托尔斯泰的外貌会令拜访者感到失望。

写托尔斯泰犀利的目光。

段落总结:

第7段:

第8段:

第9段:

写托尔斯泰的眼睛蕴藏着丰富的感情。

写托尔斯泰眼睛的威力,原来那粗鄙的外表是用来保护精美的珠宝的。

赞美托尔斯泰犀利的眼光,同时揭示他人生的不幸。

作者是从哪些方面来刻画托尔斯泰的外貌特征的?(可用课文原句回答,也可用自己的话概括)

须 发:

多毛、胡须浓密

面部轮廓结构:

失调、崎岖、平庸,甚至粗鄙

面 部 特 征:

忧郁、愚钝、压抑

长 相:

长相平平、普通

拜 访 者:

失望

如此平凡的外貌,作者用了大量的语言来描写。请你找出相关句子并分析。

永远流浪的天才灵魂,竟然在一个土头土脑的俄国人身上找到了简陋归宿,从这个人身上看不出有任何精神的东西,缺乏诗人、幻想者和创造者的气质。从少年到青壮年,甚至到老年,托尔斯泰一直都是长相平平,混在人群里找都找不出来。

2段:乱蓬蓬的头发,怎么也遮不住两只难看的招风耳。凹陷的脸颊中间生着两片厚厚的嘴唇。

正面描写,详细地刻画出托尔斯泰平庸甚至丑陋的外貌。

5段:来访者一边与他握手,一边深感疑惑和惊讶。什么?就这么个侏儒!这么个小巧玲珑的家伙,难道真的是列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰吗?这位客人不无尴尬地抬起眼皮直勾勾地打量着主人的脸。

侧面写来访者的心理落差,其实是在为后文蓄势。

4段:托尔斯泰做学生的时候,可能属于同龄人的混合体;当军官的时候,没法把他从战友里面分辨出来;而恢复乡间生活以后,他的样子和往常出现在舞台上的乡绅角色再吻合不过了。

写托尔斯泰的长相和普通俄国人长相接近,整体描写托尔斯泰外貌的普通和气质的平庸。

1段:他生就一副多毛的脸庞,植被多于空地,浓密的胡髭(zī)使人难以看清他的内心世界。

开篇一个特写,就像摄像机的镜头,聚焦于托尔斯泰面部“多毛”的特征,给人以深刻的印象。

这句话运用比喻的修辞手法,把多毛的脸庞写成“植被多于空地”,奇妙风趣。

2段:小眼睛上方的额头,倒像是用刀胡乱劈成的木柴。皮肤藏污纳垢,缺少光泽,就像用枝条扎成的村舍外墙那样粗糙,在四方脸中间,我们见到的是一个宽宽的、两孔朝天的狮子鼻,仿佛被人一拳打塌了的样子。

比喻,把额头比作木柴,把没有光泽的皮肤比作粗糙的村舍外墙,把狮子鼻比作被拳头打塌的样子,写出了托尔斯泰的外貌特征——粗鄙平凡,给人留下深刻的印象。

请你找出文中描写托尔斯泰眼睛的句子,去感受其魅力。

但是,托尔斯泰面部的其他部件胡子、眉毛、头发,都不过是用以包装、保护一个部位而已,那就是

能穿透心灵的眼睛

这对眼睛有魔力,有磁性,可

以把人世间的物质吸进去,然

后向我们这个时代放射出精确

无误的频波。

6段:这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害。

运用比喻的修辞手法,把目光比作钢刀, 写出了托尔斯泰目光犀利,有准确的洞察力。

6段:它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。

夸张的比喻,把托尔斯泰目光的敏锐、犀利表现得极为生动形象,突出了他深刻、准确的洞察力。

8段:这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。

运用比喻的修辞手法,写出托尔斯泰观察社会、人生、时代的广度和深度,体现了时代的本质和要求。

7段:托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。

引用高尔基的这句话,干脆有力,含蓄隽永,耐人寻味,很好地道出了托尔斯泰那种能把万事万物尽收眼底的全方位的观察力以及内心世界的丰富和充沛。

作者为什么要重点描写托尔斯泰的眼睛?

那对眼睛却能满含粲然笑意,犹如神奇的星光。

这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害。令你无法动弹,无法躲避。

因为眼睛是心灵之窗,托尔斯泰丰富的精神世界通过眼睛充分地表现出来。作者对托尔斯泰的眼睛的描写,已经不再限于肖像了,而是含蓄地揭示了托尔斯泰作为伟大的文学家,对他所处的时代作出准确、深入、全面地描绘,成为时代的代言人。

作者在课文前半部分极力描写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外貌,但联系全文看,作者前面极力写托尔斯泰面目的平凡有何作用?

一、与其热爱关心农民的思想相结合

他的面相完全没有特征,完全属于普通的俄罗斯人,因此,我们得把他称为普通人,而且此刻会产生这么一种感觉,即天才没有任何特殊的长相,而是一般人的总体现。所以说,托尔斯泰并没有自己独特的面相,他拥有一张俄围普通大众的脸,因为他与全体俄国人民同呼吸共命运。

二、先抑后扬,为下文突出赞美眼睛蓄势

作者采用欲扬先抑的写作手法,前面写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外表,是为了后面反衬他灵魂的高贵。通过这种反差来制造文章内部的张力,给读者留下深刻的印象。

课文一方面说托尔斯泰“可以任意支配整个世界及其知识财富”,可见他是幸福的;但另一方面又说他得不到“属于自己的那一份幸福”,这是否矛盾?谈谈你的理解。

并不矛盾。托尔斯泰看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,也看清了造成人间种种罪恶的原因。他尽自己毕生努力去改变它,却总是事与愿违。晚年的托尔斯泰厌弃贵族生活,决然放弃财产,以至于和家人产生矛盾,最后毅然离家出走,客死途中。

托尔斯泰:一个思想极其矛盾,始终没有摆脱大俄罗斯主义的作家

托尔斯泰本人对于心底复杂又矛盾的思想也十分痛苦,为此经常写信向友人倾诉。在信中,托尔斯泰向友人表达了自己的迷茫和痛苦。

一方面托尔斯泰十分同情俄罗斯社会中的穷人,另一方面托尔斯泰又是盘剥穷人的贵族。一方面托尔斯泰经常同革命党来往,另一方面托尔斯泰又放不下贵族的荣誉。一方面托尔斯泰泰笃信东正教,另一方面托尔斯泰又因为邻居的死去开始有所怀疑。

也许正是出于对沙皇的忠诚,托尔斯泰最终没有同革命党人站在一起,而是选择了折中的无政府主义思想。在心底矛盾思想的折磨下,托尔斯泰崩溃离家出走,最终孤独地死在一家小旅馆中。

认识一种思想:托尔斯泰主义

一种文学主义

在托尔斯泰的思想中,除了对现实的无情批判以外,还热切宣扬悔罪、拯救灵魂、禁欲主义、“勿以暴力抗恶”、“道德自我完善”等观点,宣扬一种属于托尔斯泰自己的宗教“博爱”思想,人们称之为“托尔斯泰主义”。

托尔斯泰主义:道德的自我完善,不以暴力抗恶,博爱。

作者运用大量的比喻和夸张手法力透纸背又妙趣横生地描绘了托尔斯泰的肖像,既展示了他独特的外貌特征,又揭示了他深邃的精神世界,还表达了作者对他的无限崇敬和赞美之情。

主 旨

谢 谢 欣 赏

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读