第五课《国行公祭,为佑世界和平》课件(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 第五课《国行公祭,为佑世界和平》课件(共41张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-19 18:27:09 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

国行公祭,为佑世界和平

1.理解文章的观点,把握行文思路,感受文章体现出来的严正立场和充沛气势。

2.思考作者是怎样选择新闻事实来支撑观点的,体现其开阔的视野和运用事实的技巧。

3.掌握新闻评论的基础知识,了解其写法特点。

学习目标

“钟声”是《人民日报》国际评论的署名。2008年11月《人民日报》推出了以“钟声”为笔名的国际评论。取“钟声”这个笔名,是因为国际部记者和编辑针对一些重要的国际问题和涉华问题,希望发出中国自己的声音。近年来,随着中国国际地位的不断提高,涉及中国的国际事务越来越多,国际社会对中国的期待也越来越高。作为中国的权威媒体之一,《人民日报》有义务对一些重要的国际问题和涉华问题发表自己的看法,

同时针对国际社会的一些不实指责进

行反驳。参与“钟声”文章写作的是

《人民日报》国际部的编辑和记者,

每篇文章都经过多人讨论修改,因此

它是集体智慧的结晶。

作者简介

1937年12月13日,侵华日军侵入南京,实施长达40天的灭绝人性的大屠杀,30万中国同胞惨遭杀戮,在人类文明史上留下最黑暗的一页。2014年2月27日,中国十二届全国人大常委会第七次会议通过决定,将每年的12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。2017年12月13日,是第四个南京大屠杀死难者国家公祭日,也是南京大屠杀80周年纪念日。这一天,《人民日报》刊登了题为《国行公祭,为佑世界和平》的文章,警示每一个中国人,谨记南京大屠杀给我们带来的伤痛。牢记历史,勿忘国耻,为佑世界和平!

写作背景

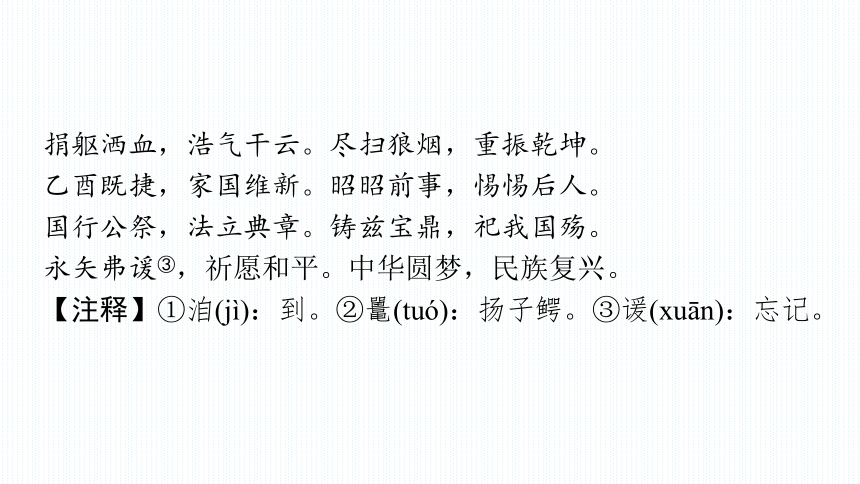

◎南京大屠杀死难者国家公祭鼎铭文

泱泱华夏,赫赫文明。仁风远播,大化周行。

洎①及近代,积弱积贫。九原板荡,百载陆沉。

侵华日寇,毁吾南京。劫掠黎庶,屠戮苍生。

卅万亡灵,饮恨江城。日月惨淡,寰宇震惊。

兽行暴虐,旷世未闻。同胞何辜,国难正殷。

哀兵奋起,金戈鼍②鼓。兄弟同心,共御外侮。

知识积累

捐躯洒血,浩气干云。尽扫狼烟,重振乾坤。

乙酉既捷,家国维新。昭昭前事,惕惕后人。

国行公祭,法立典章。铸兹宝鼎,祀我国殇。

永矢弗谖③,祈愿和平。中华圆梦,民族复兴。

【注释】①洎(jì):到。②鼍(tuó):扬子鳄。③谖(xuān):忘记。

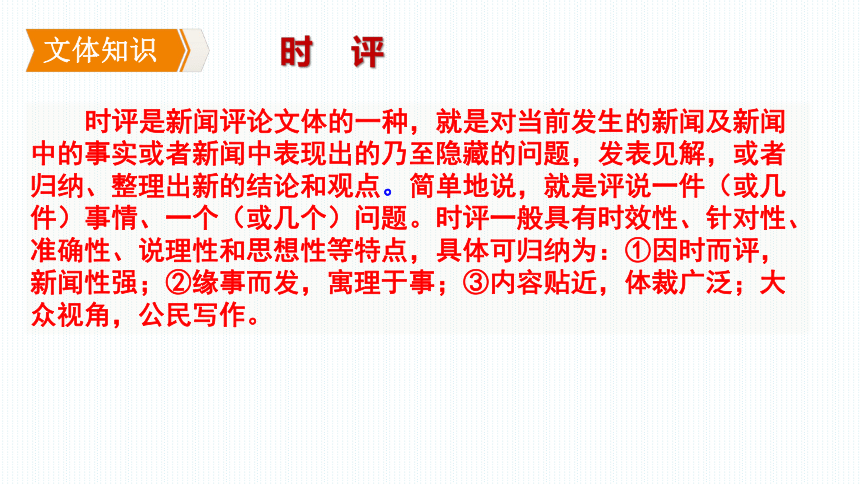

时评是新闻评论文体的一种,就是对当前发生的新闻及新闻中的事实或者新闻中表现出的乃至隐藏的问题,发表见解,或者归纳、整理出新的结论和观点。简单地说,就是评说一件(或几件)事情、一个(或几个)问题。时评一般具有时效性、针对性、准确性、说理性和思想性等特点,具体可归纳为:①因时而评,新闻性强;②缘事而发,寓理于事;③内容贴近,体裁广泛;大众视角,公民写作。

文体知识

时 评

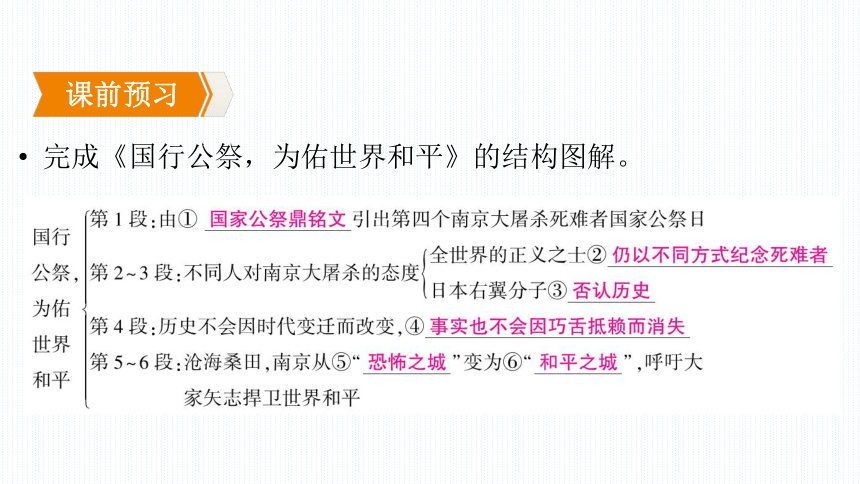

完成《国行公祭,为佑世界和平》的结构图解。

课前预习

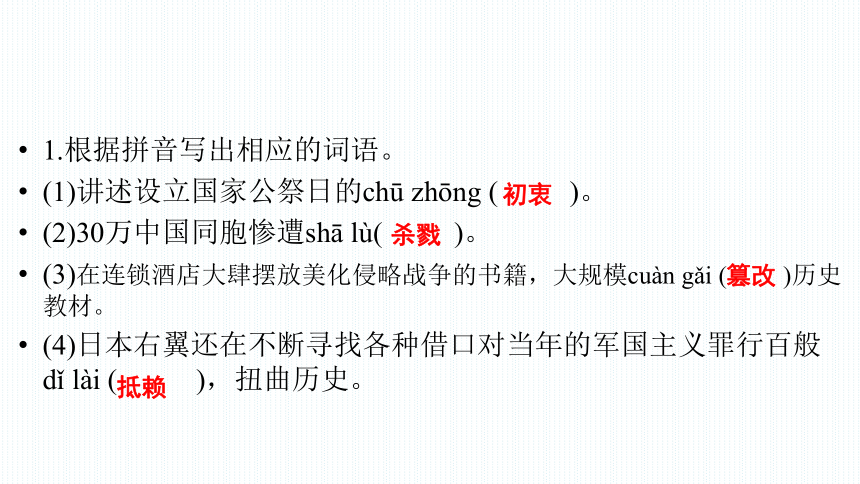

1.根据拼音写出相应的词语。

(1)讲述设立国家公祭日的chū zhōng ( )。

(2)30万中国同胞惨遭shā lù( )。

(3)在连锁酒店大肆摆放美化侵略战争的书籍,大规模cuàn gǎi ( )历史教材。

(4)日本右翼还在不断寻找各种借口对当年的军国主义罪行百般dǐ lài ( ),扭曲历史。

初衷

杀戮

篡改

抵赖

(5)那些人以丑态百出的表演,wàng tú( )rǔ mò( )人类的良知。

(6)南京大屠杀,早已是所有正义力量的集体记忆,唯有日本右翼分子仍在梦中yì yǔ ( )。

(7)míng jì( )历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来,中国一以贯之的和平誓言,zhāng xiǎn( )坚定的信念、磅礴的力量。

(8)这部纪录片为人们再次审视那场人类文明史上cǎn jué rén huán( ) 的浩劫提供了一个新的视角。

(9)国家公祭日之长鸣警钟zhèn lóng fā kuì( ),那些装睡梦游的罪恶灵魂无处dùn xíng ( )。

妄图

辱没

呓语

铭记

彰显

惨绝人寰

振聋发聩

遁形

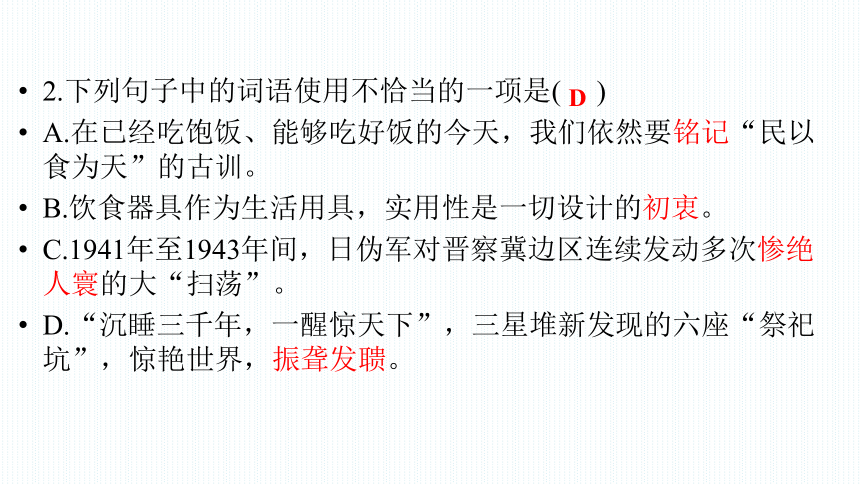

2.下列句子中的词语使用不恰当的一项是( )

A.在已经吃饱饭、能够吃好饭的今天,我们依然要铭记“民以食为天”的古训。

B.饮食器具作为生活用具,实用性是一切设计的初衷。

C.1941年至1943年间,日伪军对晋察冀边区连续发动多次惨绝人寰的大“扫荡”。

D.“沉睡三千年,一醒惊天下”,三星堆新发现的六座“祭祀坑”,惊艳世界,振聋发聩。

D

3.下列对病句的修改不正确的一项是( )

A.交通管理部门开展“一盔一带”安全守护,严查摩托车骑手不戴安全头盔、汽车驾驶员不系安全带等交通违法行为。(在“安全守护”后加“行动”)

B.为了迎接第九个国家宪法日,我校围绕以“弘扬宪法精神,学习法律知识”为主题开展宪法宣传系列活动,增强师生法治意识。(将“增强”改为“提高”)

C.在激烈的市场竞争中,我们所缺乏的,一是勇气不足,二是谋略不当。(删掉“不足”和“不当”)

D.在东莞大朗镇参加抗疫斗争的医生小董说,即使抗疫那几天的天气阴冷,很辛苦,但内心是火热的。(将“即使”改为“虽然”)

B

1.文章开篇引用国家公祭鼎铭文有什么作用?(3分)

引用国家公祭鼎铭文,既交代了南京大屠杀的史实,又点明了设立国家公祭日的初衷,语言庄重严肃,富有感染力。

课文精读

2.阅读文章第2~3段,概括这两段分别列举了什么事实,有什么作用。(5分)

第2段主要列举了全世界的正义之士以不同的方式纪念死难者的事实,表明全世界正义之士对“南京大屠杀”历史的尊重和对正义的坚持。第3段主要列举了日本右翼分子扭曲历史、美化战争、颠倒黑白的事实,揭露日本右翼分子妄图辱没人类良知的丑态,与上文正义之士的做法形成鲜明对比,突出对日本右翼分子的批判。

3. 80年来,南京的命运发生了怎样的变迁?这种变迁的意义是什么?(4分)

变迁:南京从“恐怖之城”到“和平之城”。意义:①有利于国人铭记历史、缅怀先烈,从中汲取力量,珍爱和平、开创未来。②便于全世界的人民更多地了解中华民族热爱、追求和平的悠久历史。③证明和平的珍贵,彰显中国保卫祖国人民、捍卫世界和平的坚定信念。

4.本文的体裁也属于新闻,与本单元已学的几篇新闻相比,本文具有什么鲜明的特点?(3分)

本文观点鲜明、议论精当、论证严谨,说明了中国对日本右翼分子强烈的批判态度,同时也表明了中国维护人民和平生活及世界和平的坚定信念,言辞透彻、稳重而蕴含磅礴的气势与力量,十分具有针对性和引导性。

寻访故乡英雄气

邓跃东

①踏访英雄热土、领略红色传奇,很多人常常想到的是远方那些著名的地方,而对自己脚下这片土地,每每感到平淡无奇。

②什么样的土地才能出现英雄?

类文阅读

③我从学生时代开始思考这个问题。每次打开历史教科书,彩页、插图都是南昌起义、四渡赤水、飞夺泸定桥等。这些地名深深烙进了我的脑海,让我有几分羡慕,也感到遗憾,因为我没有看到自己故乡的名字——湖南邵阳。

④我们这里没有英雄吗?小学四年级时,班主任老师告诉我们,我们这里是打过仗的,一支红军队伍经过我们西中乡,遭到敌人的飞机轰炸,牺牲的红军就安葬在茶山边上。我们去看过,碑很普通,似乎跟村里的墓碑没两样。这让我对老师的话将信将疑。

⑤直到几年后,我到邵阳绥宁县走亲戚,夜里在公路上追着看耍龙灯时,突然看到路边矗立着一座高大的烈士碑,上面刻着“革命烈士永垂不朽”,跟历史书上画的一样雄伟。表哥说,埋着的是红军,山上打过仗,村民上山砍柴还捡到过子弹壳!

⑥这一下,把我深深震撼住了,一晚上都想着那座烈士碑不能入眠。五角星、战斗、火光、子弹壳……当年倒下的红军,就在身边的碑下啊!

⑦从那以后,我有了一种底气,可以自豪地对人说,红军从我家乡经过,还打过仗呢!

⑧多年以后,我有幸成为这支英雄队伍中的一名新成员。在西北一个陆军团,我和战友们紧握钢枪,枕戈待旦,苦苦操练。我长期在战史书页中跋涉,研究了不少的战役,常常被故乡邵阳这个名字照亮眼睛、击中心灵。

⑨回到故乡邵阳市工作之后,在一次次的踏访中,我对这块土地上的英雄气概有了更深的领悟。

⑩不久前,我到邵东农村出公差,听当地朋友说,新四军政治部主任袁国平就是这里的人。袁国平出身黄埔四期,曾说过:“如果有一百颗子弹,九十九颗要射向敌人,最后一颗留给自己。”这句话,他做到了。在皖南突围中,他身负重伤,为了不拖累他人,果断结束了自己的生命。从袁国平老家开车出来不远,又遇见了音乐家贺绿汀的老屋,他年轻时离乡投身救国,创作了《游击队歌》。真想不到,那活泼灵动、铿锵有力的旋律,竟与这样一个普通的小山村缘分深厚!

又有一次去绥宁县,听到了独臂上将贺炳炎的故事。他那条胳膊是长征经过绥宁时被子弹击中发炎而截去的。因为当时没有麻醉药,只能把他绑在门板上,借来当地木匠的锯子做手术。手术进行了两个小时,贺炳炎嘴里的毛巾全咬烂了。手术时贺龙在旁坐镇,他捡起一块锯下的骨头对大家说:看看,这就是共产党员的骨头!

无论何时,你去亲近和聆听这片土地,敬意总是涌现在心间。据党史部门统计,已发现2 000余位烈士牺牲在邵阳境内,留下160余处红色遗址遗迹,每一处都进行了修葺或扩建。欣慰的是,我们乡那处红军墓也重新立碑修坟,建设了广场,不时有人前来瞻仰,鲜花四季不断。

久远的故事叩击着人的心怀,而身边人的际遇更令我遐思感喟。有一

天,同事老李给我讲起他家的旧事:他的外公参加了雪峰山抗日地方武装,牺牲时才38岁,那时他妈妈还在外婆腹中。他妈妈多年来为外公的烈士名誉四处奔波,后来在南京历史博物馆找到一张外公的军装照,老人家看到父亲的面容,终于觉得了却了一桩心事。

这让我更深刻地意识到:家乡的土地上,还有许多像老李外公那样默默无闻的英雄!烈士遇难之地就在洞口县高沙镇的一个小山头上,离我家只有7公里。后来每次回去,我都要朝这个山头多望两眼,山上青草离离,随风飘动。草木默默无语,却见证了一位位无名英雄的气概……

(选自《人民日报》,2021年8月18日,有删改)

1.下列对文章内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.本文以标题“寻访故乡英雄气”为线索,探访了作者故乡邵阳这片红色热土上的英雄故事、红色传奇。

B.文章运用了欲扬先抑的写作手法,先写人们对自己脚下的土地感到平淡无奇,再写作者对自己家乡感到遗憾,之后文章层层深入,写故土感人的英雄故事。

C.作者踏访家乡这片英雄热土、领略故土的红色传奇,讲述家乡的红色经典故

事,是按照抗日战争、解放战争的时间顺序来整理的。

D.独臂上将贺炳炎、《游击队歌》创作者贺绿汀、新四军政治部主任袁国平……他们和家乡众多的无名英雄一样,用鲜血浸染了这片红色热土,让人们永远崇敬怀念!

C

2.文章第③段有什么作用?表达了作者什么感情?请结合全文简要分析。(3分)

承上启下的过渡作用。“我从学生时代开始思考这个问题”承接上文,“也感到遗憾,因为我没有看到自己故乡的名字——湖南邵阳”引起下文;表达了作者对英雄的崇拜和赞美之情。

3.联系上下文,按要求赏析。(4分)

(1)无论何时,你去亲近和聆听这片土地,敬意总是涌现在心间。(赏析句子)(2分)

表达了作者对故乡出现无数英雄的自豪之感和对英雄的无限敬佩之情。

(2)久远的故事叩击着人的心怀,而身边人的际遇更令我遐思感喟。(赏析加点词语)(2分)

“叩击”这里指久远的故事对人的震撼。

4.文章结尾处为什么要写“老李外公”的故事?请结合文章内容简要分析。(4分)

表现了家乡的土地上,还有许多像老李外公那样默默无闻的英雄,表达了作者对家乡这些默默无闻的英雄的无限敬仰和赞美之情。

材料一

①心理学家在研究中发现,不同的读者在阅读时会在脑内对文章信息进行不同的加工编码。通俗地说,即读者会采取不同的策略进行阅读。其中一类策略,是从浏览的文章中收集观点和信息,并把它们作为分别独立的单元输入到大脑中。就像爱吃甜食的小女孩从满地的糖果中随意挑选自己喜爱的那些,并把选好的糖果放进自己的篮子里。这类阅读策略叫作

“线性策略”。

拓展阅读

②与之相对应的另一类读者,在阅读时更加注重文章的整体结构。他们在阅读时会根据文本内容建构一个层次清晰的框架,就像用信息积木搭建了一个“金字塔”,各类纷繁的信息被安置在金字塔不同的层级中,变得简洁明了,需要时可以从框架中逐级搜索,使得阅读更有效率。这种阅读策略叫作“结构策略”。

③研究证明。在阅读有标记的文章时,内容的重点得到了提示,能够让阅读更为高效。文章标记可以让我们更快地筛选信息,也有助于我们形成更好的认知框架。我国学者王蓉及其团队在实验中邀请了初中、高中和大学的在读学生,请他们阅读同一篇讲述科学知识的文章。其中部分学生阅读的材料没有标记提示,另外一些学生则会在文章中看到诸如下画线、加粗等提示重点内容的标记。在随后的记忆测试中,研究者们发现,不论处于什么学(初中、高中、大学),阅读有标记文章的学生们整体上表现出对文章内容更高的记忆水平。更有趣的是,实验还发现,这种记忆水平的提高并非总体上记忆数量的显著增加,而是体现在对于重点知识的“更佳回忆”。也就是说,文章标记就像大脑里的一个自动筛选器,以自身为线索指引记忆的方向,让大脑记住并保存需要的重点知识,分离和过滤无关的冗杂信息。

④研究还发现,并不是更多的标记就会带来更完善的阅读效果。相反,少量的有选择性的标记能够让被标注的信息在大脑中得到更好的保存。一篇文章中有少量下画线画出的重点。你能够非常清晰地分辨出它们;如果整篇文章大部分内容都被线画满,放眼望去,你只能看到标记的海洋,反而无法找到真正的重点。

⑤不同形状的标记也会产生不同的效应。用哪种特殊符号做笔记更有利于记忆知识呢?实验发现了有趣的结果:在帮助读者进行阅读记忆方面,连续的下画线(横线或者波浪线)比着重号(每个字下画三角形)更有效。研究者的解释是,连续的下画线可看作对内容的整体标记,着重号则是分别对单个汉字进行标记。阅读时,读者更容易把下画线标记的内容在大脑里串联起来进行加工,而对着重号标记的内容仍然是以一个个汉字的形式进行独立记忆。因此,在对整体内容的记忆上,下画线的效果更好。

(摘自《百科知识》,2021年08期)

材料二

学习者常见的做笔记的方法有:

标记法。在书上重要之处圈、点、勾、画,这种方法能帮助我们把握重点,寻找文章脉络等。

批注法。批注是把段落要点、疑难注释、心得体会等随手写在书上空白处的一种方法,它不仅能使读者掌握书中的细节和要点,而且可以触类旁通,举一反三。

摘要法。做摘要是对文本核心信息的进一步提取概括。学习者通过信息提取,使关键知识凸显出来;通过概括,把文本上的知识进行语言转化,使之更为简明清晰。列提纲。在学习过程中,新知识之间可能存在一定的内在联系,或者新知 识与学习者原有的知识也会产生一定的联系,使用列提纲的方式就能迅速确立它们之间的关联。

(摘自姚建礼《初中语文课堂笔记策略研究》)

材料三

1.下列表述与材料一意思相同的一项是(3分)( )

A.阅读的“线性策略”,是从文章中收集观点和信息,并将其作为分别独立的单元输入到大脑中。

B.阅读有标记的文章,学生整体表现出更好的记忆水平,且初中生表现远超高中生、大学生。

C.文章标记不仅能促进记忆数量的显著增加,而且能实现重点知识的“更佳记忆”。

D.实验发现,不同形状的标记对记忆产生不同的效应,着重号更有利于知识记忆。

A

2.什么是阅读的“结构策略”?请根据材料一给它下定义。(3分)

阅读的“结构策略”,是指在阅读时注重文章整体结构,根据文本内容建构一个层次清晰的框架,并将各类纷繁的信息安置在框架的不同层级中,需要时从中逐级搜索的一种阅读策略。

3.材料三是一位同学做的笔记,请结合材料一、材料二的相关信息分析其优点和不足。(5分)

优点:①采用阅读的“结构策略”(答成“做摘要”或“列提纲”也可)、形成了“古人谈读书”的框架。②运用批注法,将疑难问题随手书写在课文空白处,引起对重点知识的注意和思考。不足:标记的数量过多,对课文大部分内容和所有的注释都画了下画

线,这样无法清晰地分辨真正的重点。

4.请运用材料二中的摘要法,给材料一中的第③④⑤段做摘要。80字左右。(5分)

第③段,标记的好处:更快地筛选信息,形成更好的认知框架,对文章内容更好记忆,对重点知识“更佳回忆”;第④段,标记的数量:少量,有选择;第⑤段,标记的效应:连续的下画线比着重号更有效。

同学们制作了以“和平”为主题的手抄报,摘录了以下一则新闻。(4分)

新华社南京12月13日电 中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协、中央军委13日上午在南京隆重举行南京大屠杀死难者国家公祭仪式。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席并发表重要讲话。他强调,自古以

来,和平就是人类最持久的夙愿。和平像阳光一样温暖、像雨露一样滋润。有了阳光雨露,万物才能茁壮成长。有了和平稳定,人类才能更好地实现自己的梦

想。历史告诉我们,和平是需要争取的,和平是需要维护的。只有人人都珍惜和平、维护和平,只有人人都记取战争的惨痛教训,和平才是有希望的。

核心素养

1.请为这则新闻拟标题,不超过25个字。(2分)

示例一:习近平总书记在国家公祭仪式上发表和平演讲 示例二:习近平总书记在南京大屠杀死难者公祭仪式上发表讲话

2.请你为“和平”手抄报拟一条宣传语,向全校师生宣传“和平”的重要性。(2分)

示例一:共护一片蓝天,共享一份和平。 示例二:远离战争罪恶,维护和平之花。 示例三:不要让橄榄枝从和平鸽嘴中滑落。

材料一 2021年1月20日,新一届美国政府上任当天即宣布美国重返应对气候变化的《巴黎协定》,表示美国将以迄今尚未采取的方式来应对气候变化。中方表示欢迎并期待美方为应对气候变化做出积极贡献。

材料二 2020年12月举行的气候雄心峰会上,45个国家做出了提高国家自主贡献新承诺,24个国家提出了碳中和目标,一些大型跨国公司提出了具体减排行动,法国、德国等12个发达国家提出了新的资金承诺。

请运用所给材料,提炼观点,写一则新闻评论。(10分)

要求:(1)内容准确真实。(2)语言顺畅连贯。(3)250字左右。

微写作

国行公祭,为佑世界和平

1.理解文章的观点,把握行文思路,感受文章体现出来的严正立场和充沛气势。

2.思考作者是怎样选择新闻事实来支撑观点的,体现其开阔的视野和运用事实的技巧。

3.掌握新闻评论的基础知识,了解其写法特点。

学习目标

“钟声”是《人民日报》国际评论的署名。2008年11月《人民日报》推出了以“钟声”为笔名的国际评论。取“钟声”这个笔名,是因为国际部记者和编辑针对一些重要的国际问题和涉华问题,希望发出中国自己的声音。近年来,随着中国国际地位的不断提高,涉及中国的国际事务越来越多,国际社会对中国的期待也越来越高。作为中国的权威媒体之一,《人民日报》有义务对一些重要的国际问题和涉华问题发表自己的看法,

同时针对国际社会的一些不实指责进

行反驳。参与“钟声”文章写作的是

《人民日报》国际部的编辑和记者,

每篇文章都经过多人讨论修改,因此

它是集体智慧的结晶。

作者简介

1937年12月13日,侵华日军侵入南京,实施长达40天的灭绝人性的大屠杀,30万中国同胞惨遭杀戮,在人类文明史上留下最黑暗的一页。2014年2月27日,中国十二届全国人大常委会第七次会议通过决定,将每年的12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。2017年12月13日,是第四个南京大屠杀死难者国家公祭日,也是南京大屠杀80周年纪念日。这一天,《人民日报》刊登了题为《国行公祭,为佑世界和平》的文章,警示每一个中国人,谨记南京大屠杀给我们带来的伤痛。牢记历史,勿忘国耻,为佑世界和平!

写作背景

◎南京大屠杀死难者国家公祭鼎铭文

泱泱华夏,赫赫文明。仁风远播,大化周行。

洎①及近代,积弱积贫。九原板荡,百载陆沉。

侵华日寇,毁吾南京。劫掠黎庶,屠戮苍生。

卅万亡灵,饮恨江城。日月惨淡,寰宇震惊。

兽行暴虐,旷世未闻。同胞何辜,国难正殷。

哀兵奋起,金戈鼍②鼓。兄弟同心,共御外侮。

知识积累

捐躯洒血,浩气干云。尽扫狼烟,重振乾坤。

乙酉既捷,家国维新。昭昭前事,惕惕后人。

国行公祭,法立典章。铸兹宝鼎,祀我国殇。

永矢弗谖③,祈愿和平。中华圆梦,民族复兴。

【注释】①洎(jì):到。②鼍(tuó):扬子鳄。③谖(xuān):忘记。

时评是新闻评论文体的一种,就是对当前发生的新闻及新闻中的事实或者新闻中表现出的乃至隐藏的问题,发表见解,或者归纳、整理出新的结论和观点。简单地说,就是评说一件(或几件)事情、一个(或几个)问题。时评一般具有时效性、针对性、准确性、说理性和思想性等特点,具体可归纳为:①因时而评,新闻性强;②缘事而发,寓理于事;③内容贴近,体裁广泛;大众视角,公民写作。

文体知识

时 评

完成《国行公祭,为佑世界和平》的结构图解。

课前预习

1.根据拼音写出相应的词语。

(1)讲述设立国家公祭日的chū zhōng ( )。

(2)30万中国同胞惨遭shā lù( )。

(3)在连锁酒店大肆摆放美化侵略战争的书籍,大规模cuàn gǎi ( )历史教材。

(4)日本右翼还在不断寻找各种借口对当年的军国主义罪行百般dǐ lài ( ),扭曲历史。

初衷

杀戮

篡改

抵赖

(5)那些人以丑态百出的表演,wàng tú( )rǔ mò( )人类的良知。

(6)南京大屠杀,早已是所有正义力量的集体记忆,唯有日本右翼分子仍在梦中yì yǔ ( )。

(7)míng jì( )历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来,中国一以贯之的和平誓言,zhāng xiǎn( )坚定的信念、磅礴的力量。

(8)这部纪录片为人们再次审视那场人类文明史上cǎn jué rén huán( ) 的浩劫提供了一个新的视角。

(9)国家公祭日之长鸣警钟zhèn lóng fā kuì( ),那些装睡梦游的罪恶灵魂无处dùn xíng ( )。

妄图

辱没

呓语

铭记

彰显

惨绝人寰

振聋发聩

遁形

2.下列句子中的词语使用不恰当的一项是( )

A.在已经吃饱饭、能够吃好饭的今天,我们依然要铭记“民以食为天”的古训。

B.饮食器具作为生活用具,实用性是一切设计的初衷。

C.1941年至1943年间,日伪军对晋察冀边区连续发动多次惨绝人寰的大“扫荡”。

D.“沉睡三千年,一醒惊天下”,三星堆新发现的六座“祭祀坑”,惊艳世界,振聋发聩。

D

3.下列对病句的修改不正确的一项是( )

A.交通管理部门开展“一盔一带”安全守护,严查摩托车骑手不戴安全头盔、汽车驾驶员不系安全带等交通违法行为。(在“安全守护”后加“行动”)

B.为了迎接第九个国家宪法日,我校围绕以“弘扬宪法精神,学习法律知识”为主题开展宪法宣传系列活动,增强师生法治意识。(将“增强”改为“提高”)

C.在激烈的市场竞争中,我们所缺乏的,一是勇气不足,二是谋略不当。(删掉“不足”和“不当”)

D.在东莞大朗镇参加抗疫斗争的医生小董说,即使抗疫那几天的天气阴冷,很辛苦,但内心是火热的。(将“即使”改为“虽然”)

B

1.文章开篇引用国家公祭鼎铭文有什么作用?(3分)

引用国家公祭鼎铭文,既交代了南京大屠杀的史实,又点明了设立国家公祭日的初衷,语言庄重严肃,富有感染力。

课文精读

2.阅读文章第2~3段,概括这两段分别列举了什么事实,有什么作用。(5分)

第2段主要列举了全世界的正义之士以不同的方式纪念死难者的事实,表明全世界正义之士对“南京大屠杀”历史的尊重和对正义的坚持。第3段主要列举了日本右翼分子扭曲历史、美化战争、颠倒黑白的事实,揭露日本右翼分子妄图辱没人类良知的丑态,与上文正义之士的做法形成鲜明对比,突出对日本右翼分子的批判。

3. 80年来,南京的命运发生了怎样的变迁?这种变迁的意义是什么?(4分)

变迁:南京从“恐怖之城”到“和平之城”。意义:①有利于国人铭记历史、缅怀先烈,从中汲取力量,珍爱和平、开创未来。②便于全世界的人民更多地了解中华民族热爱、追求和平的悠久历史。③证明和平的珍贵,彰显中国保卫祖国人民、捍卫世界和平的坚定信念。

4.本文的体裁也属于新闻,与本单元已学的几篇新闻相比,本文具有什么鲜明的特点?(3分)

本文观点鲜明、议论精当、论证严谨,说明了中国对日本右翼分子强烈的批判态度,同时也表明了中国维护人民和平生活及世界和平的坚定信念,言辞透彻、稳重而蕴含磅礴的气势与力量,十分具有针对性和引导性。

寻访故乡英雄气

邓跃东

①踏访英雄热土、领略红色传奇,很多人常常想到的是远方那些著名的地方,而对自己脚下这片土地,每每感到平淡无奇。

②什么样的土地才能出现英雄?

类文阅读

③我从学生时代开始思考这个问题。每次打开历史教科书,彩页、插图都是南昌起义、四渡赤水、飞夺泸定桥等。这些地名深深烙进了我的脑海,让我有几分羡慕,也感到遗憾,因为我没有看到自己故乡的名字——湖南邵阳。

④我们这里没有英雄吗?小学四年级时,班主任老师告诉我们,我们这里是打过仗的,一支红军队伍经过我们西中乡,遭到敌人的飞机轰炸,牺牲的红军就安葬在茶山边上。我们去看过,碑很普通,似乎跟村里的墓碑没两样。这让我对老师的话将信将疑。

⑤直到几年后,我到邵阳绥宁县走亲戚,夜里在公路上追着看耍龙灯时,突然看到路边矗立着一座高大的烈士碑,上面刻着“革命烈士永垂不朽”,跟历史书上画的一样雄伟。表哥说,埋着的是红军,山上打过仗,村民上山砍柴还捡到过子弹壳!

⑥这一下,把我深深震撼住了,一晚上都想着那座烈士碑不能入眠。五角星、战斗、火光、子弹壳……当年倒下的红军,就在身边的碑下啊!

⑦从那以后,我有了一种底气,可以自豪地对人说,红军从我家乡经过,还打过仗呢!

⑧多年以后,我有幸成为这支英雄队伍中的一名新成员。在西北一个陆军团,我和战友们紧握钢枪,枕戈待旦,苦苦操练。我长期在战史书页中跋涉,研究了不少的战役,常常被故乡邵阳这个名字照亮眼睛、击中心灵。

⑨回到故乡邵阳市工作之后,在一次次的踏访中,我对这块土地上的英雄气概有了更深的领悟。

⑩不久前,我到邵东农村出公差,听当地朋友说,新四军政治部主任袁国平就是这里的人。袁国平出身黄埔四期,曾说过:“如果有一百颗子弹,九十九颗要射向敌人,最后一颗留给自己。”这句话,他做到了。在皖南突围中,他身负重伤,为了不拖累他人,果断结束了自己的生命。从袁国平老家开车出来不远,又遇见了音乐家贺绿汀的老屋,他年轻时离乡投身救国,创作了《游击队歌》。真想不到,那活泼灵动、铿锵有力的旋律,竟与这样一个普通的小山村缘分深厚!

又有一次去绥宁县,听到了独臂上将贺炳炎的故事。他那条胳膊是长征经过绥宁时被子弹击中发炎而截去的。因为当时没有麻醉药,只能把他绑在门板上,借来当地木匠的锯子做手术。手术进行了两个小时,贺炳炎嘴里的毛巾全咬烂了。手术时贺龙在旁坐镇,他捡起一块锯下的骨头对大家说:看看,这就是共产党员的骨头!

无论何时,你去亲近和聆听这片土地,敬意总是涌现在心间。据党史部门统计,已发现2 000余位烈士牺牲在邵阳境内,留下160余处红色遗址遗迹,每一处都进行了修葺或扩建。欣慰的是,我们乡那处红军墓也重新立碑修坟,建设了广场,不时有人前来瞻仰,鲜花四季不断。

久远的故事叩击着人的心怀,而身边人的际遇更令我遐思感喟。有一

天,同事老李给我讲起他家的旧事:他的外公参加了雪峰山抗日地方武装,牺牲时才38岁,那时他妈妈还在外婆腹中。他妈妈多年来为外公的烈士名誉四处奔波,后来在南京历史博物馆找到一张外公的军装照,老人家看到父亲的面容,终于觉得了却了一桩心事。

这让我更深刻地意识到:家乡的土地上,还有许多像老李外公那样默默无闻的英雄!烈士遇难之地就在洞口县高沙镇的一个小山头上,离我家只有7公里。后来每次回去,我都要朝这个山头多望两眼,山上青草离离,随风飘动。草木默默无语,却见证了一位位无名英雄的气概……

(选自《人民日报》,2021年8月18日,有删改)

1.下列对文章内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.本文以标题“寻访故乡英雄气”为线索,探访了作者故乡邵阳这片红色热土上的英雄故事、红色传奇。

B.文章运用了欲扬先抑的写作手法,先写人们对自己脚下的土地感到平淡无奇,再写作者对自己家乡感到遗憾,之后文章层层深入,写故土感人的英雄故事。

C.作者踏访家乡这片英雄热土、领略故土的红色传奇,讲述家乡的红色经典故

事,是按照抗日战争、解放战争的时间顺序来整理的。

D.独臂上将贺炳炎、《游击队歌》创作者贺绿汀、新四军政治部主任袁国平……他们和家乡众多的无名英雄一样,用鲜血浸染了这片红色热土,让人们永远崇敬怀念!

C

2.文章第③段有什么作用?表达了作者什么感情?请结合全文简要分析。(3分)

承上启下的过渡作用。“我从学生时代开始思考这个问题”承接上文,“也感到遗憾,因为我没有看到自己故乡的名字——湖南邵阳”引起下文;表达了作者对英雄的崇拜和赞美之情。

3.联系上下文,按要求赏析。(4分)

(1)无论何时,你去亲近和聆听这片土地,敬意总是涌现在心间。(赏析句子)(2分)

表达了作者对故乡出现无数英雄的自豪之感和对英雄的无限敬佩之情。

(2)久远的故事叩击着人的心怀,而身边人的际遇更令我遐思感喟。(赏析加点词语)(2分)

“叩击”这里指久远的故事对人的震撼。

4.文章结尾处为什么要写“老李外公”的故事?请结合文章内容简要分析。(4分)

表现了家乡的土地上,还有许多像老李外公那样默默无闻的英雄,表达了作者对家乡这些默默无闻的英雄的无限敬仰和赞美之情。

材料一

①心理学家在研究中发现,不同的读者在阅读时会在脑内对文章信息进行不同的加工编码。通俗地说,即读者会采取不同的策略进行阅读。其中一类策略,是从浏览的文章中收集观点和信息,并把它们作为分别独立的单元输入到大脑中。就像爱吃甜食的小女孩从满地的糖果中随意挑选自己喜爱的那些,并把选好的糖果放进自己的篮子里。这类阅读策略叫作

“线性策略”。

拓展阅读

②与之相对应的另一类读者,在阅读时更加注重文章的整体结构。他们在阅读时会根据文本内容建构一个层次清晰的框架,就像用信息积木搭建了一个“金字塔”,各类纷繁的信息被安置在金字塔不同的层级中,变得简洁明了,需要时可以从框架中逐级搜索,使得阅读更有效率。这种阅读策略叫作“结构策略”。

③研究证明。在阅读有标记的文章时,内容的重点得到了提示,能够让阅读更为高效。文章标记可以让我们更快地筛选信息,也有助于我们形成更好的认知框架。我国学者王蓉及其团队在实验中邀请了初中、高中和大学的在读学生,请他们阅读同一篇讲述科学知识的文章。其中部分学生阅读的材料没有标记提示,另外一些学生则会在文章中看到诸如下画线、加粗等提示重点内容的标记。在随后的记忆测试中,研究者们发现,不论处于什么学(初中、高中、大学),阅读有标记文章的学生们整体上表现出对文章内容更高的记忆水平。更有趣的是,实验还发现,这种记忆水平的提高并非总体上记忆数量的显著增加,而是体现在对于重点知识的“更佳回忆”。也就是说,文章标记就像大脑里的一个自动筛选器,以自身为线索指引记忆的方向,让大脑记住并保存需要的重点知识,分离和过滤无关的冗杂信息。

④研究还发现,并不是更多的标记就会带来更完善的阅读效果。相反,少量的有选择性的标记能够让被标注的信息在大脑中得到更好的保存。一篇文章中有少量下画线画出的重点。你能够非常清晰地分辨出它们;如果整篇文章大部分内容都被线画满,放眼望去,你只能看到标记的海洋,反而无法找到真正的重点。

⑤不同形状的标记也会产生不同的效应。用哪种特殊符号做笔记更有利于记忆知识呢?实验发现了有趣的结果:在帮助读者进行阅读记忆方面,连续的下画线(横线或者波浪线)比着重号(每个字下画三角形)更有效。研究者的解释是,连续的下画线可看作对内容的整体标记,着重号则是分别对单个汉字进行标记。阅读时,读者更容易把下画线标记的内容在大脑里串联起来进行加工,而对着重号标记的内容仍然是以一个个汉字的形式进行独立记忆。因此,在对整体内容的记忆上,下画线的效果更好。

(摘自《百科知识》,2021年08期)

材料二

学习者常见的做笔记的方法有:

标记法。在书上重要之处圈、点、勾、画,这种方法能帮助我们把握重点,寻找文章脉络等。

批注法。批注是把段落要点、疑难注释、心得体会等随手写在书上空白处的一种方法,它不仅能使读者掌握书中的细节和要点,而且可以触类旁通,举一反三。

摘要法。做摘要是对文本核心信息的进一步提取概括。学习者通过信息提取,使关键知识凸显出来;通过概括,把文本上的知识进行语言转化,使之更为简明清晰。列提纲。在学习过程中,新知识之间可能存在一定的内在联系,或者新知 识与学习者原有的知识也会产生一定的联系,使用列提纲的方式就能迅速确立它们之间的关联。

(摘自姚建礼《初中语文课堂笔记策略研究》)

材料三

1.下列表述与材料一意思相同的一项是(3分)( )

A.阅读的“线性策略”,是从文章中收集观点和信息,并将其作为分别独立的单元输入到大脑中。

B.阅读有标记的文章,学生整体表现出更好的记忆水平,且初中生表现远超高中生、大学生。

C.文章标记不仅能促进记忆数量的显著增加,而且能实现重点知识的“更佳记忆”。

D.实验发现,不同形状的标记对记忆产生不同的效应,着重号更有利于知识记忆。

A

2.什么是阅读的“结构策略”?请根据材料一给它下定义。(3分)

阅读的“结构策略”,是指在阅读时注重文章整体结构,根据文本内容建构一个层次清晰的框架,并将各类纷繁的信息安置在框架的不同层级中,需要时从中逐级搜索的一种阅读策略。

3.材料三是一位同学做的笔记,请结合材料一、材料二的相关信息分析其优点和不足。(5分)

优点:①采用阅读的“结构策略”(答成“做摘要”或“列提纲”也可)、形成了“古人谈读书”的框架。②运用批注法,将疑难问题随手书写在课文空白处,引起对重点知识的注意和思考。不足:标记的数量过多,对课文大部分内容和所有的注释都画了下画

线,这样无法清晰地分辨真正的重点。

4.请运用材料二中的摘要法,给材料一中的第③④⑤段做摘要。80字左右。(5分)

第③段,标记的好处:更快地筛选信息,形成更好的认知框架,对文章内容更好记忆,对重点知识“更佳回忆”;第④段,标记的数量:少量,有选择;第⑤段,标记的效应:连续的下画线比着重号更有效。

同学们制作了以“和平”为主题的手抄报,摘录了以下一则新闻。(4分)

新华社南京12月13日电 中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协、中央军委13日上午在南京隆重举行南京大屠杀死难者国家公祭仪式。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席并发表重要讲话。他强调,自古以

来,和平就是人类最持久的夙愿。和平像阳光一样温暖、像雨露一样滋润。有了阳光雨露,万物才能茁壮成长。有了和平稳定,人类才能更好地实现自己的梦

想。历史告诉我们,和平是需要争取的,和平是需要维护的。只有人人都珍惜和平、维护和平,只有人人都记取战争的惨痛教训,和平才是有希望的。

核心素养

1.请为这则新闻拟标题,不超过25个字。(2分)

示例一:习近平总书记在国家公祭仪式上发表和平演讲 示例二:习近平总书记在南京大屠杀死难者公祭仪式上发表讲话

2.请你为“和平”手抄报拟一条宣传语,向全校师生宣传“和平”的重要性。(2分)

示例一:共护一片蓝天,共享一份和平。 示例二:远离战争罪恶,维护和平之花。 示例三:不要让橄榄枝从和平鸽嘴中滑落。

材料一 2021年1月20日,新一届美国政府上任当天即宣布美国重返应对气候变化的《巴黎协定》,表示美国将以迄今尚未采取的方式来应对气候变化。中方表示欢迎并期待美方为应对气候变化做出积极贡献。

材料二 2020年12月举行的气候雄心峰会上,45个国家做出了提高国家自主贡献新承诺,24个国家提出了碳中和目标,一些大型跨国公司提出了具体减排行动,法国、德国等12个发达国家提出了新的资金承诺。

请运用所给材料,提炼观点,写一则新闻评论。(10分)

要求:(1)内容准确真实。(2)语言顺畅连贯。(3)250字左右。

微写作

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读