第23课《孟子三章——生于忧患,死于安乐》课件(共15张PPT)

文档属性

| 名称 | 第23课《孟子三章——生于忧患,死于安乐》课件(共15张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 152.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-19 21:02:17 | ||

图片预览

文档简介

(共15张PPT)

生于忧患,死于安乐

《孟子·告子》

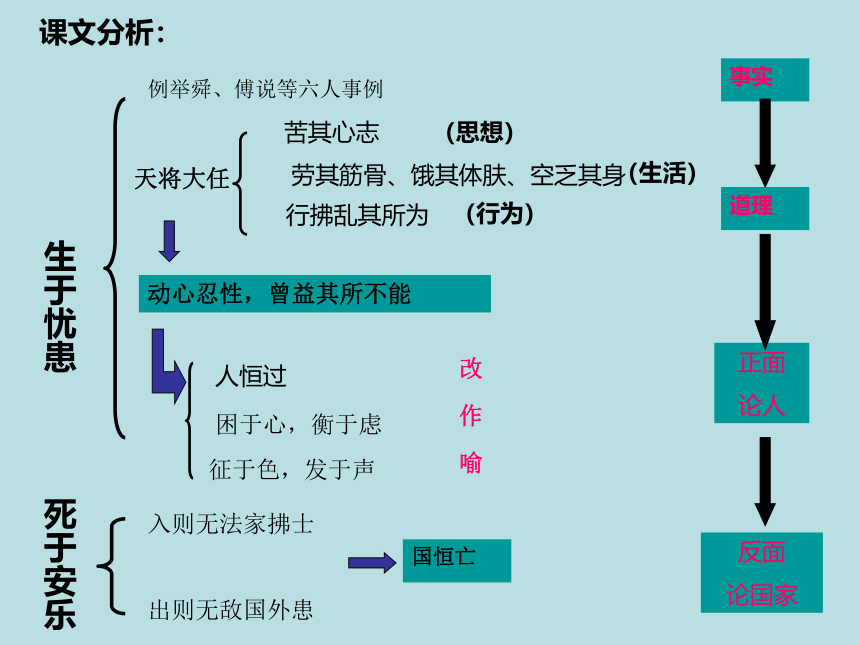

课文分析:

苦其心志

劳其筋骨、饿其体肤、空乏其身

行拂乱其所为

动心忍性,曾益其所不能

生于忧患

入则无法家拂士

出则无敌国外患

国恒亡

死于安乐

事实

正面

论人

反面

论国家

天将大任

(思想)

(生活)

(行为)

例举舜、傅说等六人事例

道理

人恒过

改

作

喻

困于心,衡于虑

征于色,发于声

1、简单回顾上节课内容

孟子生平(略)

孟子仁政的政治主张

天时 、地利、人和的含义

2、本课学习目标

准确而流畅地朗读课文;

掌握一些字词的特殊用法,并准确翻译课文;

理解“生于忧患,死于安乐”的道理;

导入新课《生于忧患,死于安乐》

大家都熟悉“卧薪尝胆”的故事吧。越王勾践在患难中矢志不渝,终于打败了吴国,重振越国;然而在此以后,“越王勾践破吴归,战士还家尽锦衣。越王勾践的经历给我们什么样的启示呢 请走进《生于忧患,死于安乐》的选段中去寻找答案

整体认知

生于忧患,死于安乐》一文先以六个出身低微,经过种种磨炼而终于身负“大任”的显贵人物为例,说明人只有经过艰苦的磨炼,才能有所作为,才能成就大事,并由此引申,从正反两方面说明经受磨炼的益处,最后得出“生于忧患而死于安乐”的结论。由造就人才类推到治国的道理。

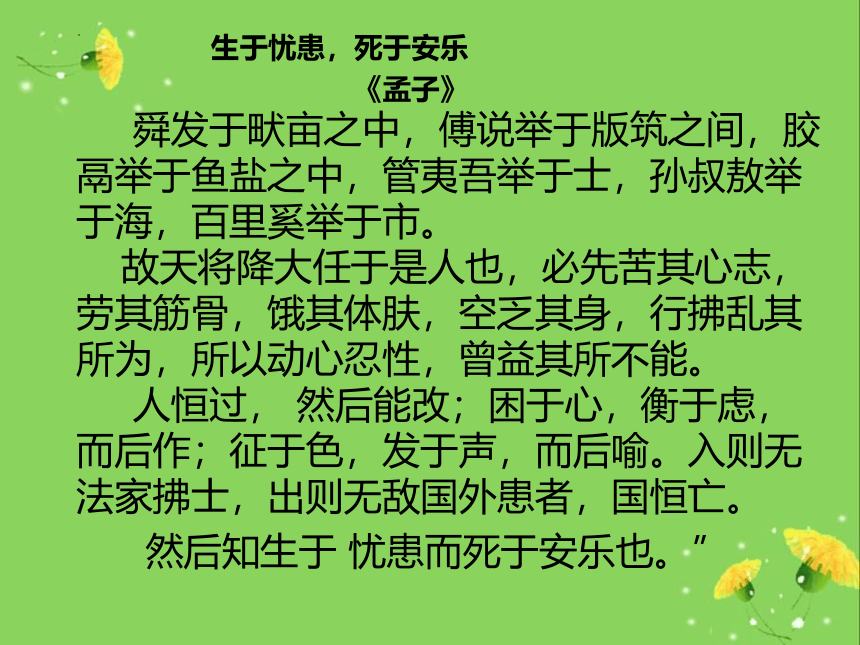

生于忧患,死于安乐

《孟子》

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过, 然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于 忧患而死于安乐也。”

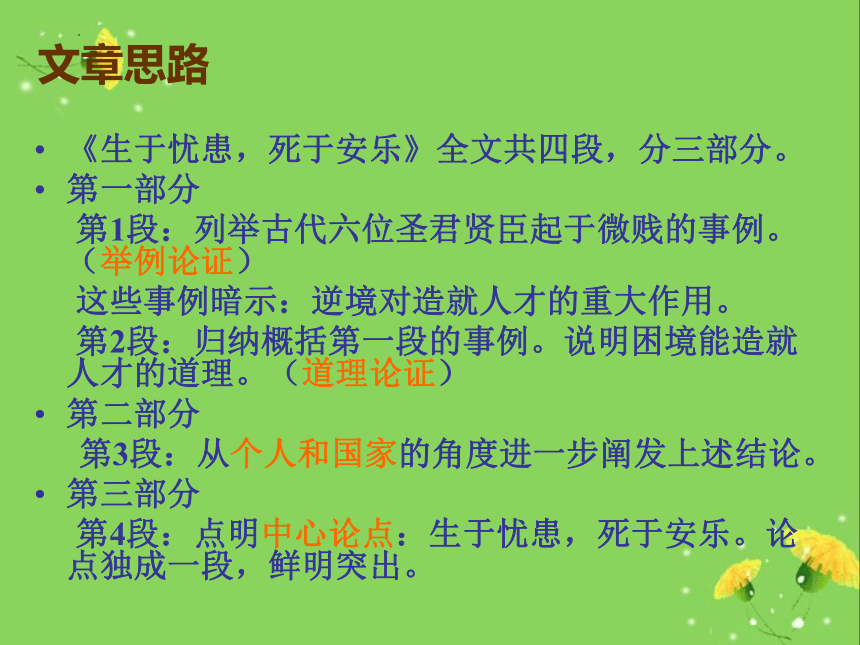

文章思路

《生于忧患,死于安乐》全文共四段,分三部分。

第一部分

第1段:列举古代六位圣君贤臣起于微贱的事例。 (举例论证)

这些事例暗示:逆境对造就人才的重大作用。

第2段:归纳概括第一段的事例。说明困境能造就人才的道理。(道理论证)

第二部分

第3段:从个人和国家的角度进一步阐发上述结论。

第三部分

第4段:点明中心论点:生于忧患,死于安乐。论点独成一段,鲜明突出。

精讲讲练

第1段

(1)这一段列举了六个历史人物,他们有什么共同点?

出身都卑微 :种田、筑墙的、贩卖鱼盐的、犯人、隐居者、奴隶

经过艰苦的磨练,显露出不同凡人的才干。

后来都被统治者委以重任,干出了一番出色的事业。

(2)文章开头列举的事例,运用什么样的句式?

排比举例

精讲讲练

第2段

1、第1段和第2段是什么关系?

第2自然段归纳出了第1段的结论:人要担负重任,有所作为,成就大事,必将经受一番艰苦的磨练。

2、本段中“曾益其所不能”是指什么

一、是培养坚定的意志和毅力(动心忍性)。

二、是能够发展个人的才能,即治理天下的能力(降大任)。

精讲讲练

第3段

1、本段怎么从个人论述道国家管理的?

个人:常常处在困境,痛定思痛,才能不断奋发 ;

国家:国无忧虑则往往容易遭到灭亡的道理。

2、在国家治理上作者持有什么态度?(用原文回答)

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡

3、本段的论证方法是? 正反对比论证

个人:逆境出人才(正面);

国家:国无忧患易导致灭亡(反面)

精讲讲练

最后一段

作用:

是全文的中心论点,是本文主旨所在

独立成段,观点鲜明突出。

此类归纳:一词多义

舜发于畎亩之中

野芳发而幽香

征于色,发于声

发闾左谪戍渔阳

----兴起,被任用

---- (花)开放

----表露,表现

----征发

发

国恒亡

则有去国怀乡

固国不以山溪之险

----国家

----国都

----国防

国

词类归纳:通假字

曾同“增”,增加

曾益其所不能。

衡同“横”,梗塞,指不顺

衡于虑。

拂同“弼”,辅佐

入则无法家佛士。

词类归纳:词的活用

苦、劳、饿、空乏、乱、动、忍都是形容词或动词的使动用法,翻译时,要译成 “使……”

例如:劳其筋骨

使他的身体劳累

拓展延伸

1、逆境出人才的例子有很多,如:司马迁受宫刑而作《史记》 、贝多芬即使在双耳失聪的情况下,仍然坚持音乐创作等,那么顺境出人才的观点你可以举出什么例子?

2、逆境出人才固然可敬,顺境出人才呢? 你怎么理解?

生于忧患,死于安乐

《孟子·告子》

课文分析:

苦其心志

劳其筋骨、饿其体肤、空乏其身

行拂乱其所为

动心忍性,曾益其所不能

生于忧患

入则无法家拂士

出则无敌国外患

国恒亡

死于安乐

事实

正面

论人

反面

论国家

天将大任

(思想)

(生活)

(行为)

例举舜、傅说等六人事例

道理

人恒过

改

作

喻

困于心,衡于虑

征于色,发于声

1、简单回顾上节课内容

孟子生平(略)

孟子仁政的政治主张

天时 、地利、人和的含义

2、本课学习目标

准确而流畅地朗读课文;

掌握一些字词的特殊用法,并准确翻译课文;

理解“生于忧患,死于安乐”的道理;

导入新课《生于忧患,死于安乐》

大家都熟悉“卧薪尝胆”的故事吧。越王勾践在患难中矢志不渝,终于打败了吴国,重振越国;然而在此以后,“越王勾践破吴归,战士还家尽锦衣。越王勾践的经历给我们什么样的启示呢 请走进《生于忧患,死于安乐》的选段中去寻找答案

整体认知

生于忧患,死于安乐》一文先以六个出身低微,经过种种磨炼而终于身负“大任”的显贵人物为例,说明人只有经过艰苦的磨炼,才能有所作为,才能成就大事,并由此引申,从正反两方面说明经受磨炼的益处,最后得出“生于忧患而死于安乐”的结论。由造就人才类推到治国的道理。

生于忧患,死于安乐

《孟子》

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过, 然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于 忧患而死于安乐也。”

文章思路

《生于忧患,死于安乐》全文共四段,分三部分。

第一部分

第1段:列举古代六位圣君贤臣起于微贱的事例。 (举例论证)

这些事例暗示:逆境对造就人才的重大作用。

第2段:归纳概括第一段的事例。说明困境能造就人才的道理。(道理论证)

第二部分

第3段:从个人和国家的角度进一步阐发上述结论。

第三部分

第4段:点明中心论点:生于忧患,死于安乐。论点独成一段,鲜明突出。

精讲讲练

第1段

(1)这一段列举了六个历史人物,他们有什么共同点?

出身都卑微 :种田、筑墙的、贩卖鱼盐的、犯人、隐居者、奴隶

经过艰苦的磨练,显露出不同凡人的才干。

后来都被统治者委以重任,干出了一番出色的事业。

(2)文章开头列举的事例,运用什么样的句式?

排比举例

精讲讲练

第2段

1、第1段和第2段是什么关系?

第2自然段归纳出了第1段的结论:人要担负重任,有所作为,成就大事,必将经受一番艰苦的磨练。

2、本段中“曾益其所不能”是指什么

一、是培养坚定的意志和毅力(动心忍性)。

二、是能够发展个人的才能,即治理天下的能力(降大任)。

精讲讲练

第3段

1、本段怎么从个人论述道国家管理的?

个人:常常处在困境,痛定思痛,才能不断奋发 ;

国家:国无忧虑则往往容易遭到灭亡的道理。

2、在国家治理上作者持有什么态度?(用原文回答)

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡

3、本段的论证方法是? 正反对比论证

个人:逆境出人才(正面);

国家:国无忧患易导致灭亡(反面)

精讲讲练

最后一段

作用:

是全文的中心论点,是本文主旨所在

独立成段,观点鲜明突出。

此类归纳:一词多义

舜发于畎亩之中

野芳发而幽香

征于色,发于声

发闾左谪戍渔阳

----兴起,被任用

---- (花)开放

----表露,表现

----征发

发

国恒亡

则有去国怀乡

固国不以山溪之险

----国家

----国都

----国防

国

词类归纳:通假字

曾同“增”,增加

曾益其所不能。

衡同“横”,梗塞,指不顺

衡于虑。

拂同“弼”,辅佐

入则无法家佛士。

词类归纳:词的活用

苦、劳、饿、空乏、乱、动、忍都是形容词或动词的使动用法,翻译时,要译成 “使……”

例如:劳其筋骨

使他的身体劳累

拓展延伸

1、逆境出人才的例子有很多,如:司马迁受宫刑而作《史记》 、贝多芬即使在双耳失聪的情况下,仍然坚持音乐创作等,那么顺境出人才的观点你可以举出什么例子?

2、逆境出人才固然可敬,顺境出人才呢? 你怎么理解?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读