第15课《白杨礼赞》课件(共23张ppt)

文档属性

| 名称 | 第15课《白杨礼赞》课件(共23张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-19 21:13:44 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

——周敦颐

咬定青山不放松,

立根原在破岩中。

——郑燮

遥知不是雪,

为有暗香来。

——王安石

15 白杨礼赞

蕲春县白水中学 雷晴

茅盾(1896—1981),原名沈德鸿,字雁冰,浙江省桐乡县人,著名作家、社会活动家。曾任《小说月报》主编,并与郑振铎、叶圣陶等发起组织文学研究会。著有长篇小说《子夜》,短篇小说《林家铺子》、《春蚕》等。

作者简介

本文创作于1941年,当时是抗日战争相持阶段,国民党反动派消极抗日、积极反共,北方军民在共产党领导下同心同德、团结抗战,多次粉碎了敌伪的疯狂“扫荡”。作者从北方军民身上看到了民族解放的前途和希望,由于当时处在国民党统治区,没有言论自由,所以只能采用含蓄的象征手法,表达自己对抗日军民的赞美之情。

创作背景

1、作者眼里的白杨是一种怎样的树?

填空:好一棵 的白杨树!

(如:倔强挺立、挺立、力争上游……)

一、通读课文,初识白杨

2、白杨树的种种特征,可用文中的一个词语来概括,哪个词语呢?

不平凡。

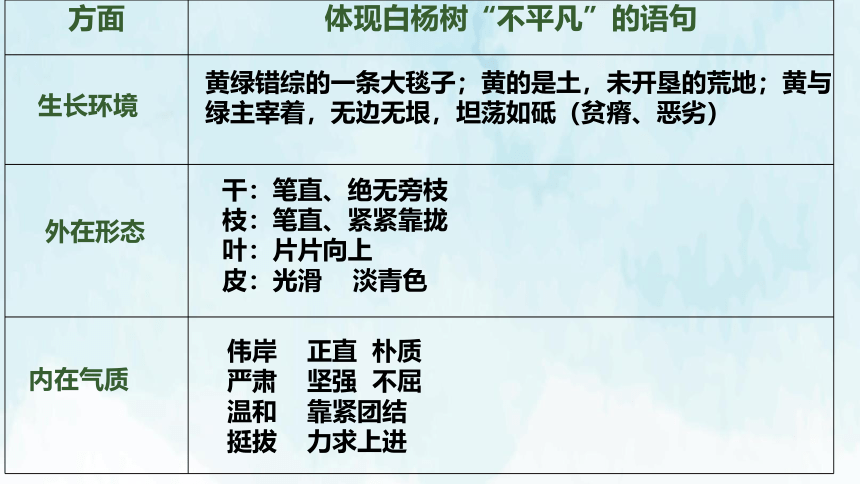

方面 体现白杨树“不平凡”的语句

黄绿错综的一条大毯子;黄的是土,未开垦的荒地;黄与绿主宰着,无边无垠,坦荡如砥(贫瘠、恶劣)

干:笔直、绝无旁枝

枝:笔直、紧紧靠拢

叶:片片向上

皮:光滑 淡青色

伟岸 正直 朴质

严肃 坚强 不屈

温和 靠紧团结

挺拔 力求上进

生长环境

外在形态

内在气质

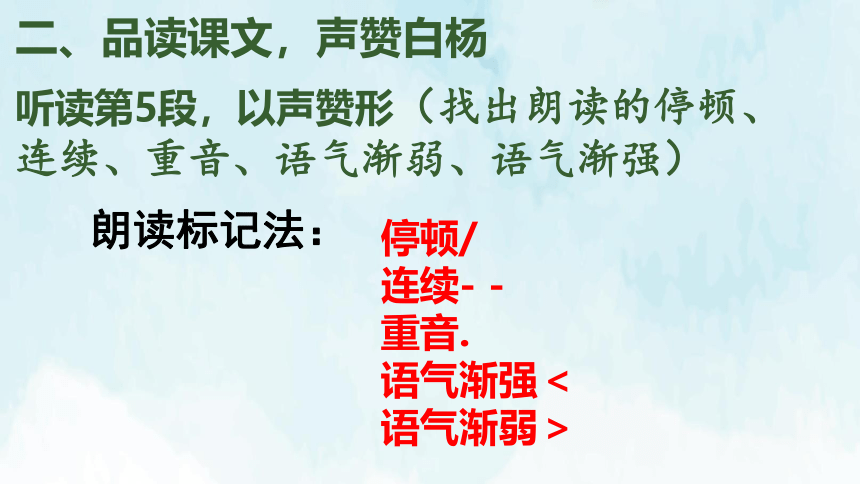

听读第5段,以声赞形(找出朗读的停顿、连续、重音、语气渐弱、语气渐强)

朗读标记法:

停顿/

连续- -

重音.

语气渐强<

语气渐弱>

二、品读课文,声赞白杨

现在,请把自己想象成一棵白杨树,高声朗读,感受白杨外在形态的不平凡。

三、悟读课文,探究白杨

共同点:

1、两者都坚强不屈(当时正值抗日时期,北方是主要的抗日根据地,农民和哨兵面对敌人迎难而上,毫不畏惧);

2、两者的生存环境都十分恶劣;

3、两者都一样的普通而不平凡。

读7—8段,合作探究:白杨树和北方的农民、哨兵有哪些共同点?

方面 体现白杨树“不平凡”的语句 人:农民、哨兵、精神

生长环境 黄绿错综的一条大毯子;黄的是土,未开垦的荒地;黄与绿主宰着,无边无垠,坦荡如砥(贫瘠、恶劣)

外在形态 干:笔直、绝无旁枝 枝:笔直、紧紧靠拢 叶:片片向上 皮:光滑 淡青色

内在气质 伟岸 正直 朴质 严肃 坚强 不屈 温和 靠紧团结 挺拔 力求上进

陕甘宁边区:面临日寇、敌伪的“扫荡”

正直

团结

进取

质朴

中华民族朴质、坚强、力求上进的精神

这4个反问句告诉我们白杨树象征着什么呢?

白杨象征着北方的农民,象征着守卫他们家乡的哨兵,

还象征了今天在华北平原纵横决荡,用血写出新中国

历史的那种精神和意志。

农民

哨兵

精神

中华民族朴质、坚强、力求上进的精神

作者实写白杨树,其实是在写人,我们把这种写作手法叫象征,那什么是象征呢?

象征:就是以具体事物去表现某种抽象意义的一种文学手法。换言之,就是借助某一具体形象,以表现某种抽象的概念、思想和情感。

写法探究

主题思想

四、归纳总结( 通过这节课,你学到了什么? )

本文运用象征手法,抓住了白杨树的外形特征,借白杨树的“不平凡”形象,赞美了在中国共产党的领导下坚持抗战的北方军民,歌颂了他们朴质、坚强、力求上进的精神,抒发了作者对他们的崇敬和赞颂之情。

五、拓展延伸,致敬白杨

礼赞——身边的白杨树

难道你又不更近一点想到……

我们生活中有哪些具有白杨精神的人?

难道你就不近一点想到朴实无华、任劳任怨的环卫工?

难道你就不想到守卫我们国土的边防战士?

难道你不想到无私奉献、无怨无悔的乡村教师?

难道你竟一点也不联想到风雨无阻、傲然挺立的

交警

作业:学习象征的写作手法

一事一物总关情,试试看:梧桐、落叶、雄鹰、蜗牛、海鸥等形象可以象征什么?(任选一项写一段话,可仿照课文进行仿写练习,也可自由发挥。)

我赞美梧桐(落叶,蜗牛,海鸥……),我眼里的梧桐……,我心中的梧桐……

出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

——周敦颐

咬定青山不放松,

立根原在破岩中。

——郑燮

遥知不是雪,

为有暗香来。

——王安石

15 白杨礼赞

蕲春县白水中学 雷晴

茅盾(1896—1981),原名沈德鸿,字雁冰,浙江省桐乡县人,著名作家、社会活动家。曾任《小说月报》主编,并与郑振铎、叶圣陶等发起组织文学研究会。著有长篇小说《子夜》,短篇小说《林家铺子》、《春蚕》等。

作者简介

本文创作于1941年,当时是抗日战争相持阶段,国民党反动派消极抗日、积极反共,北方军民在共产党领导下同心同德、团结抗战,多次粉碎了敌伪的疯狂“扫荡”。作者从北方军民身上看到了民族解放的前途和希望,由于当时处在国民党统治区,没有言论自由,所以只能采用含蓄的象征手法,表达自己对抗日军民的赞美之情。

创作背景

1、作者眼里的白杨是一种怎样的树?

填空:好一棵 的白杨树!

(如:倔强挺立、挺立、力争上游……)

一、通读课文,初识白杨

2、白杨树的种种特征,可用文中的一个词语来概括,哪个词语呢?

不平凡。

方面 体现白杨树“不平凡”的语句

黄绿错综的一条大毯子;黄的是土,未开垦的荒地;黄与绿主宰着,无边无垠,坦荡如砥(贫瘠、恶劣)

干:笔直、绝无旁枝

枝:笔直、紧紧靠拢

叶:片片向上

皮:光滑 淡青色

伟岸 正直 朴质

严肃 坚强 不屈

温和 靠紧团结

挺拔 力求上进

生长环境

外在形态

内在气质

听读第5段,以声赞形(找出朗读的停顿、连续、重音、语气渐弱、语气渐强)

朗读标记法:

停顿/

连续- -

重音.

语气渐强<

语气渐弱>

二、品读课文,声赞白杨

现在,请把自己想象成一棵白杨树,高声朗读,感受白杨外在形态的不平凡。

三、悟读课文,探究白杨

共同点:

1、两者都坚强不屈(当时正值抗日时期,北方是主要的抗日根据地,农民和哨兵面对敌人迎难而上,毫不畏惧);

2、两者的生存环境都十分恶劣;

3、两者都一样的普通而不平凡。

读7—8段,合作探究:白杨树和北方的农民、哨兵有哪些共同点?

方面 体现白杨树“不平凡”的语句 人:农民、哨兵、精神

生长环境 黄绿错综的一条大毯子;黄的是土,未开垦的荒地;黄与绿主宰着,无边无垠,坦荡如砥(贫瘠、恶劣)

外在形态 干:笔直、绝无旁枝 枝:笔直、紧紧靠拢 叶:片片向上 皮:光滑 淡青色

内在气质 伟岸 正直 朴质 严肃 坚强 不屈 温和 靠紧团结 挺拔 力求上进

陕甘宁边区:面临日寇、敌伪的“扫荡”

正直

团结

进取

质朴

中华民族朴质、坚强、力求上进的精神

这4个反问句告诉我们白杨树象征着什么呢?

白杨象征着北方的农民,象征着守卫他们家乡的哨兵,

还象征了今天在华北平原纵横决荡,用血写出新中国

历史的那种精神和意志。

农民

哨兵

精神

中华民族朴质、坚强、力求上进的精神

作者实写白杨树,其实是在写人,我们把这种写作手法叫象征,那什么是象征呢?

象征:就是以具体事物去表现某种抽象意义的一种文学手法。换言之,就是借助某一具体形象,以表现某种抽象的概念、思想和情感。

写法探究

主题思想

四、归纳总结( 通过这节课,你学到了什么? )

本文运用象征手法,抓住了白杨树的外形特征,借白杨树的“不平凡”形象,赞美了在中国共产党的领导下坚持抗战的北方军民,歌颂了他们朴质、坚强、力求上进的精神,抒发了作者对他们的崇敬和赞颂之情。

五、拓展延伸,致敬白杨

礼赞——身边的白杨树

难道你又不更近一点想到……

我们生活中有哪些具有白杨精神的人?

难道你就不近一点想到朴实无华、任劳任怨的环卫工?

难道你就不想到守卫我们国土的边防战士?

难道你不想到无私奉献、无怨无悔的乡村教师?

难道你竟一点也不联想到风雨无阻、傲然挺立的

交警

作业:学习象征的写作手法

一事一物总关情,试试看:梧桐、落叶、雄鹰、蜗牛、海鸥等形象可以象征什么?(任选一项写一段话,可仿照课文进行仿写练习,也可自由发挥。)

我赞美梧桐(落叶,蜗牛,海鸥……),我眼里的梧桐……,我心中的梧桐……

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读