第2章《特殊三角形》单元测试卷提升篇(含解析)

文档属性

| 名称 | 第2章《特殊三角形》单元测试卷提升篇(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-09-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第2章单元测试卷提升篇

一、单选题

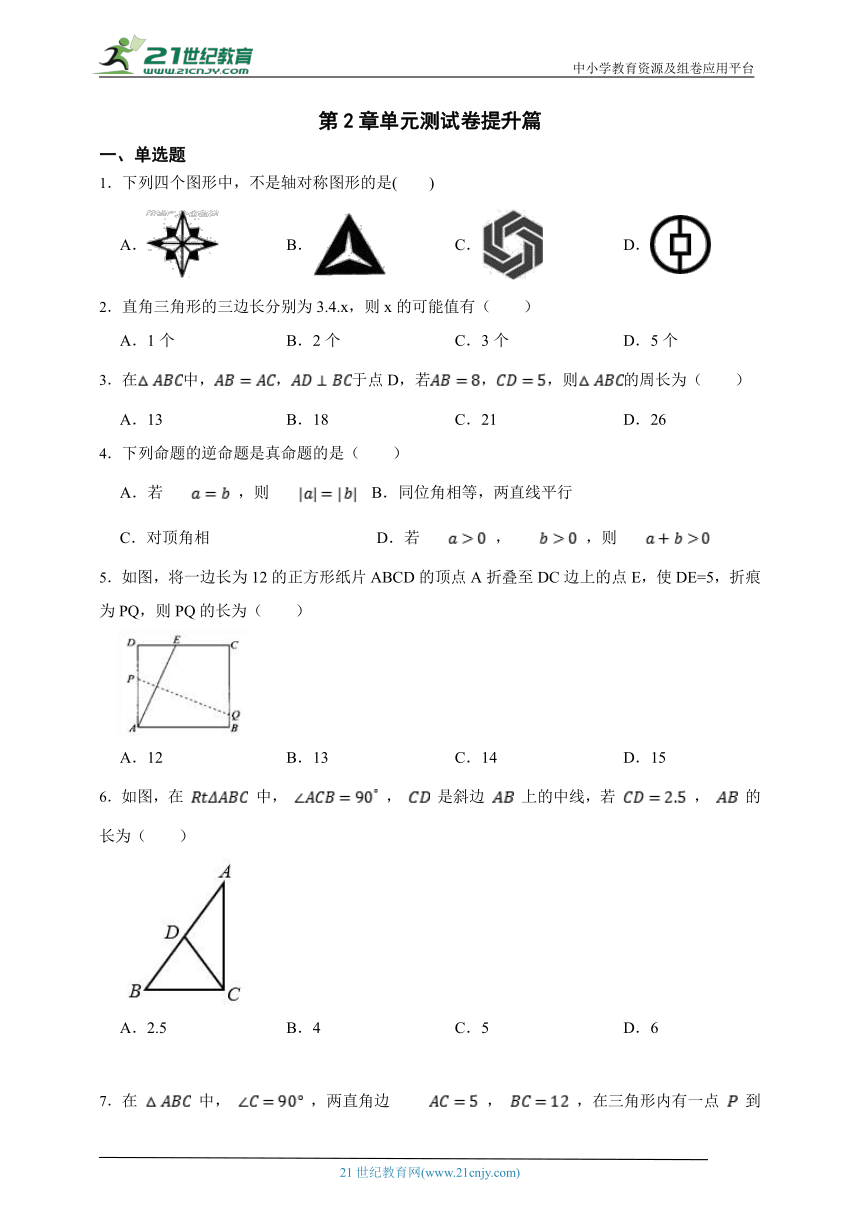

1.下列四个图形中,不是轴对称图形的是( )

A. B. C. D.

2.直角三角形的三边长分别为3.4.x,则x的可能值有( )

A.1个 B.2个 C.3个 D.5个

3.在中,,于点D,若,,则的周长为( )

A.13 B.18 C.21 D.26

4.下列命题的逆命题是真命题的是( )

A.若 ,则 B.同位角相等,两直线平行

C.对顶角相 D.若 , ,则

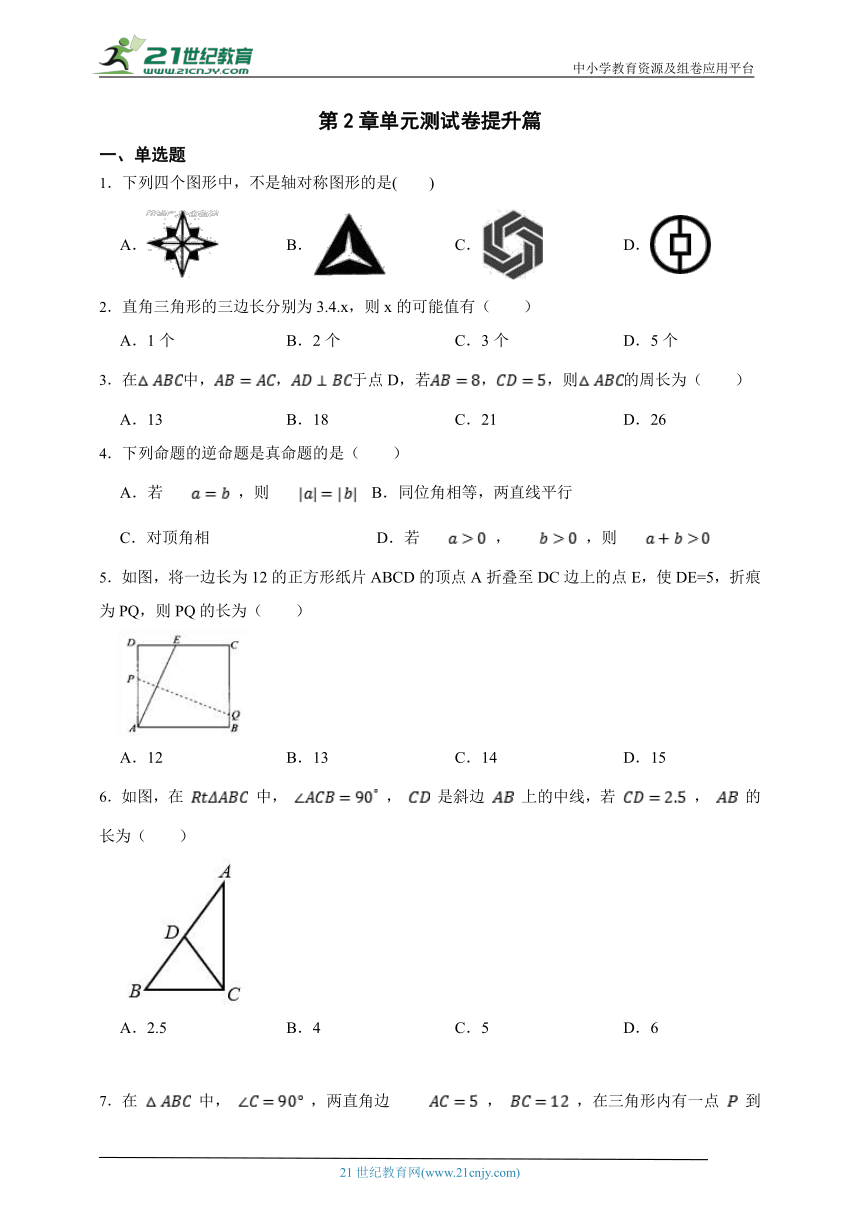

5.如图,将一边长为12的正方形纸片ABCD的顶点A折叠至DC边上的点E,使DE=5,折痕为PQ,则PQ的长为( )

A.12 B.13 C.14 D.15

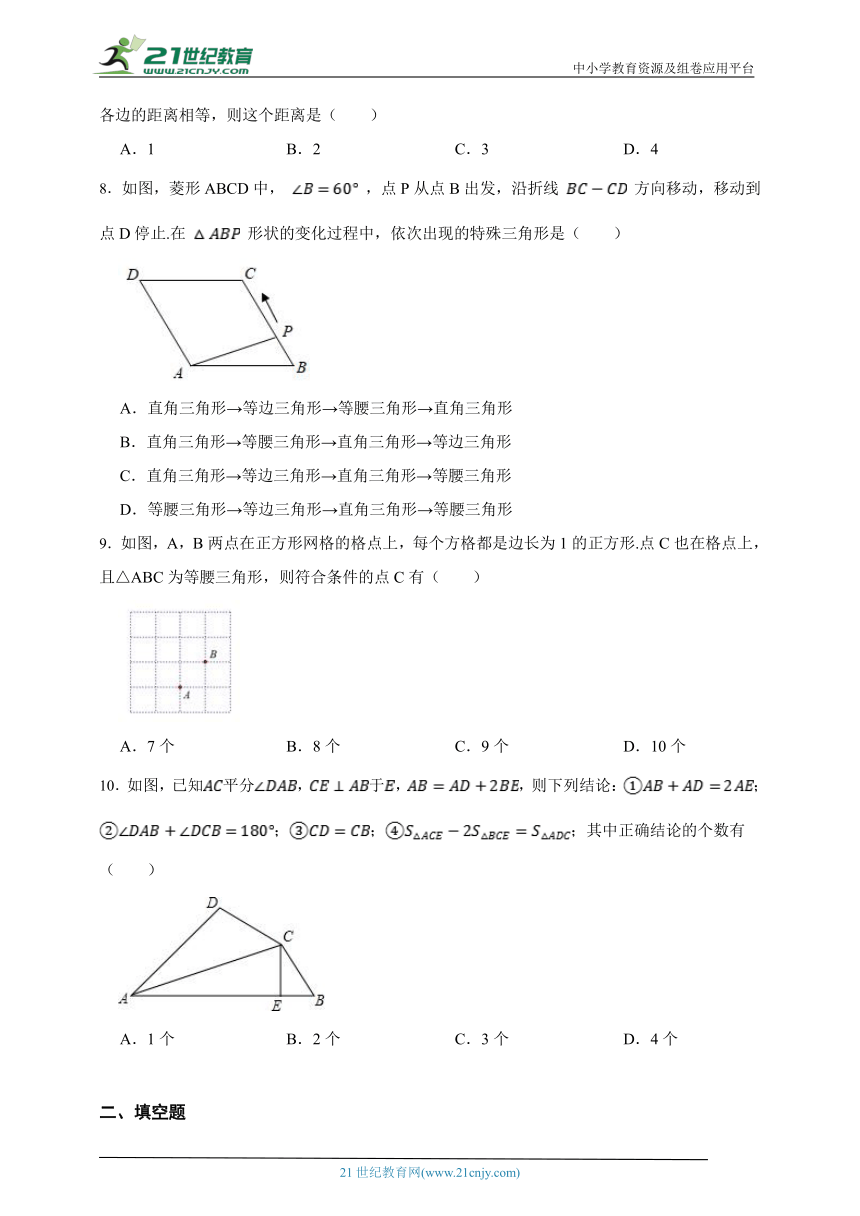

6.如图,在 中, , 是斜边 上的中线,若 , 的长为( )

A.2.5 B.4 C.5 D.6

7.在 中, ,两直角边 , ,在三角形内有一点 到各边的距离相等,则这个距离是( )

A.1 B.2 C.3 D.4

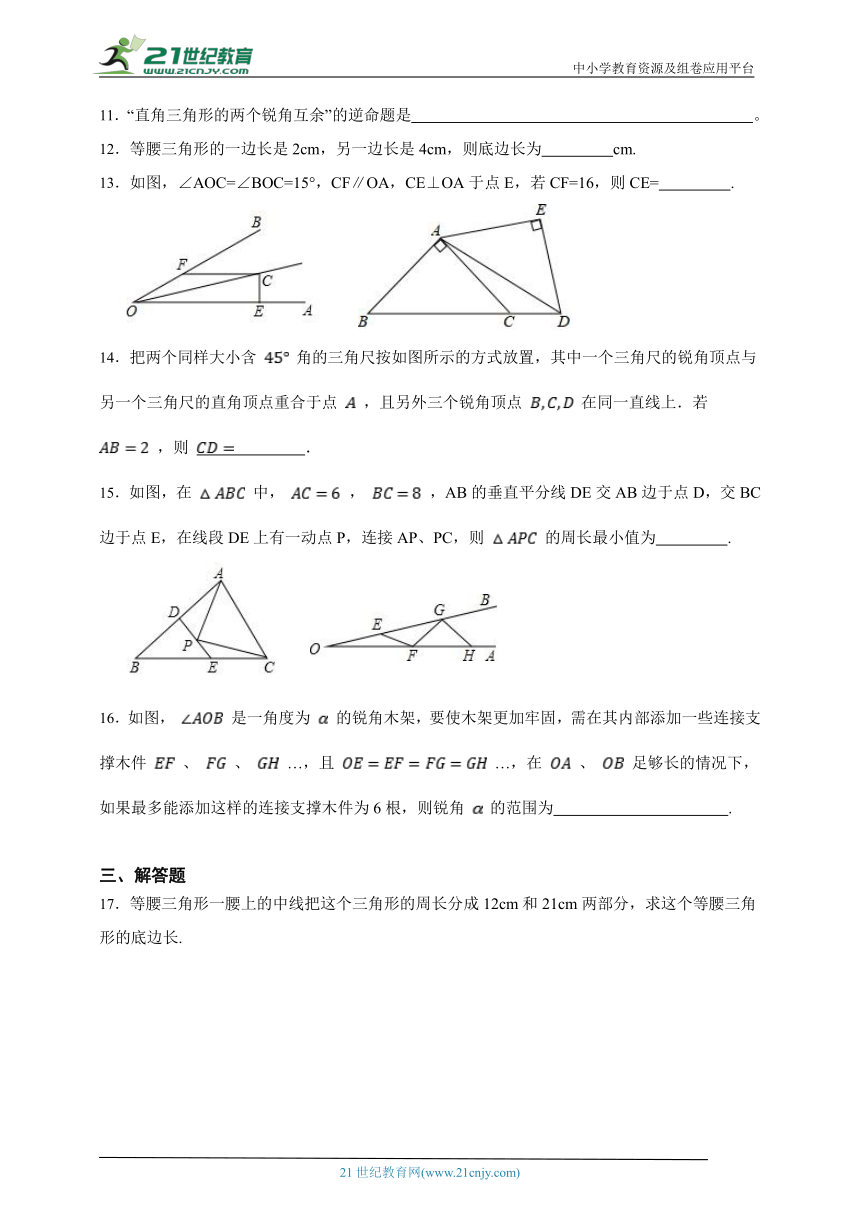

8.如图,菱形ABCD中, ,点P从点B出发,沿折线 方向移动,移动到点D停止.在 形状的变化过程中,依次出现的特殊三角形是( )

A.直角三角形→等边三角形→等腰三角形→直角三角形

B.直角三角形→等腰三角形→直角三角形→等边三角形

C.直角三角形→等边三角形→直角三角形→等腰三角形

D.等腰三角形→等边三角形→直角三角形→等腰三角形

9.如图,A,B两点在正方形网格的格点上,每个方格都是边长为1的正方形.点C也在格点上,且△ABC为等腰三角形,则符合条件的点C有( )

A.7个 B.8个 C.9个 D.10个

10.如图,已知平分,于,,则下列结论:;;;;其中正确结论的个数有( )

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

二、填空题

11.“直角三角形的两个锐角互余”的逆命题是 。

12.等腰三角形的一边长是2cm,另一边长是4cm,则底边长为 cm.

13.如图,∠AOC=∠BOC=15°,CF∥OA,CE⊥OA于点E,若CF=16,则CE= .

14.把两个同样大小含 角的三角尺按如图所示的方式放置,其中一个三角尺的锐角顶点与另一个三角尺的直角顶点重合于点 ,且另外三个锐角顶点 在同一直线上.若 ,则 .

15.如图,在 中, , ,AB的垂直平分线DE交AB边于点D,交BC边于点E,在线段DE上有一动点P,连接AP、PC,则 的周长最小值为 .

16.如图, 是一角度为 的锐角木架,要使木架更加牢固,需在其内部添加一些连接支撑木件 、 、 …,且 …,在 、 足够长的情况下,如果最多能添加这样的连接支撑木件为6根,则锐角 的范围为 .

三、解答题

17.等腰三角形一腰上的中线把这个三角形的周长分成12cm和21cm两部分,求这个等腰三角形的底边长.

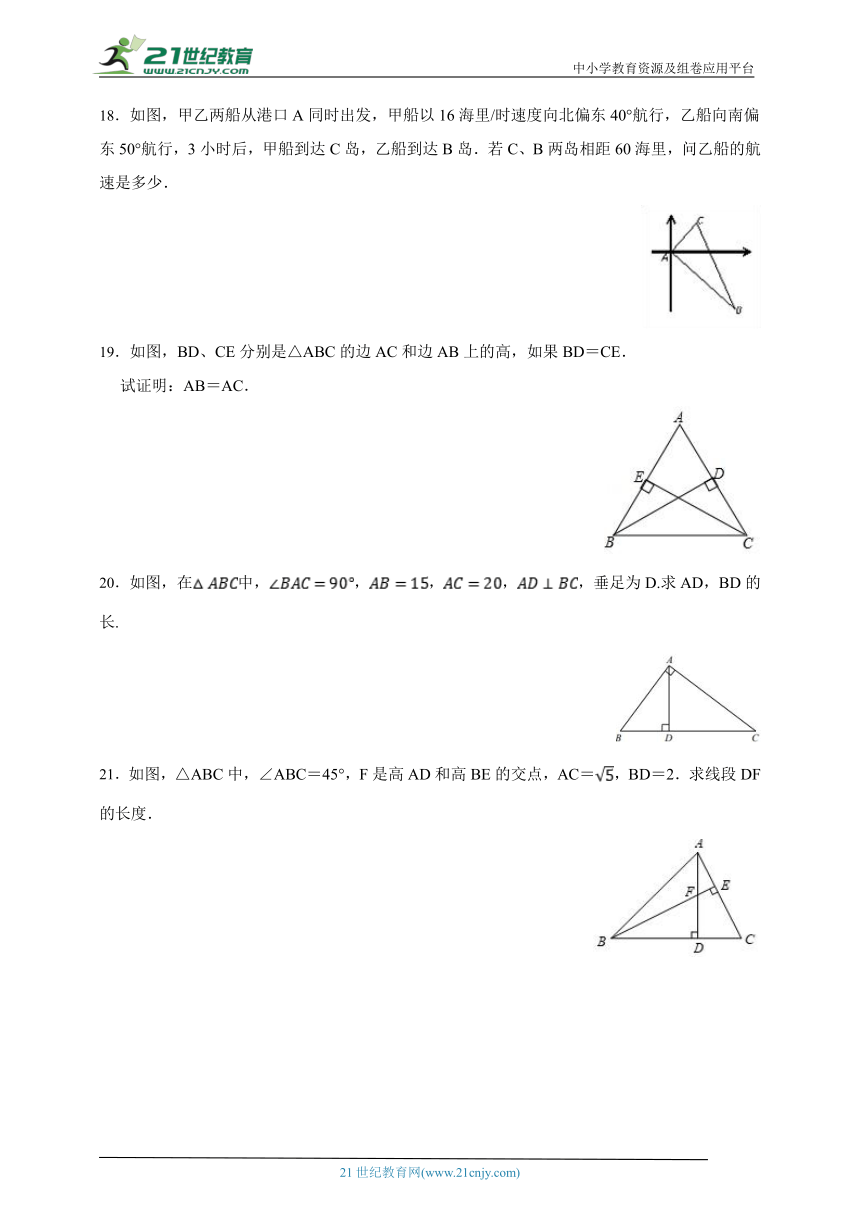

18.如图,甲乙两船从港口A同时出发,甲船以16海里/时速度向北偏东40°航行,乙船向南偏东50°航行,3小时后,甲船到达C岛,乙船到达B岛.若C、B两岛相距60海里,问乙船的航速是多少.

19.如图,BD、CE分别是△ABC的边AC和边AB上的高,如果BD=CE.

试证明:AB=AC.

20.如图,在中,,,,,垂足为D.求AD,BD的长.

21.如图,△ABC中,∠ABC=45°,F是高AD和高BE的交点,AC=,BD=2.求线段DF的长度.

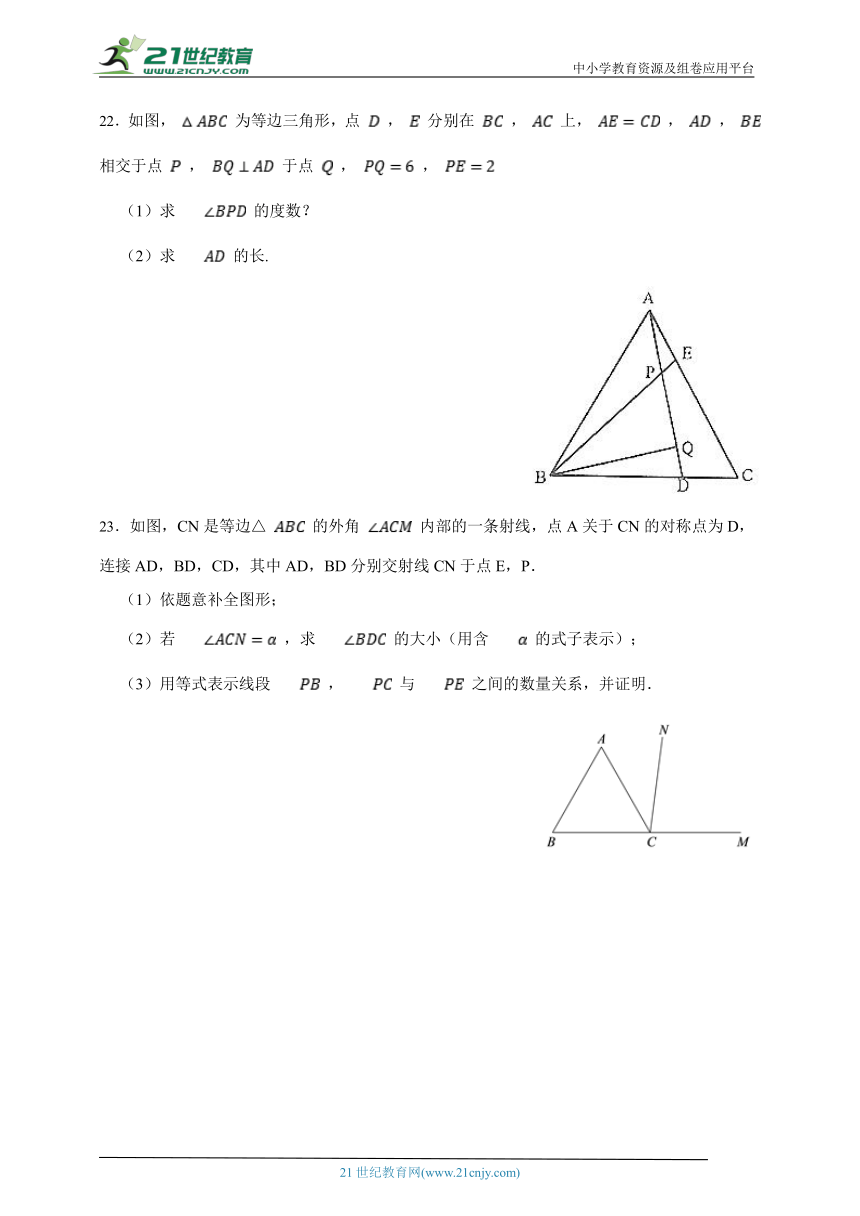

22.如图, 为等边三角形,点 , 分别在 , 上, , , 相交于点 , 于点 , ,

(1)求 的度数?

(2)求 的长.

23.如图,CN是等边△ 的外角 内部的一条射线,点A关于CN的对称点为D,连接AD,BD,CD,其中AD,BD分别交射线CN于点E,P.

(1)依题意补全图形;

(2)若 ,求 的大小(用含 的式子表示);

(3)用等式表示线段 , 与 之间的数量关系,并证明.

24.(1)如图1,在△ABC中,∠ACB=2∠B,∠C=90°,AD为∠BAC的平分线交BC于D,求证:AB=AC+CD.(提示:在AB上截取AE=AC,连接DE)

(2)如图2,当∠C≠90°时,其他条件不变,线段AB、AC、CD又有怎样的数量关系,直接写出结果,不需要证明.

(3)如图3,当∠ACB≠90°,∠ACB=2∠B ,AD为△ABC的外角∠CAF的平分线,交BC的延长线于点D,则线段 AB、AC、CD又有怎样的数量关系?写出你的猜想,并加以证明.

答案解析部分

1.【答案】C

【解析】【解答】解:A、此图形是轴对称图形,故A不符合题意;

B、此图形是轴对称图形,故B不符合题意;

C、此图形不是轴对称图形,故C符合题意;

D、此图形是轴对称图形,故D不符合题意;

故答案为:C.

【分析】轴对称图形是将一个图形沿某直线折叠后直线两旁的部分互相重合,再对各选项逐一判断。

2.【答案】B

【解析】【解答】解:当x为斜边时,x= =5;

当4为斜边时,x= =

∴x的可能值有2个:5,或 ;

故答案为:B.

【分析】由于直角三角形的斜边不能确定,故应分x为斜边或5为斜边两种情况进行讨论;根据勾股定理即可得出结果.

3.【答案】D

【解析】【解答】解:如图,

,,,

∴BD=CD=5,BC=10,

,

故答案为:D.

【分析】根据等腰三角形的性质可得BD=CD=5,BC=10,利用三角形的周长公式求解即可.

4.【答案】B

【解析】【解答】解:A、若 a=b ,则 的逆命题是若 ,则 ,逆命题是假命题,不符合题意;

B、同位角相等,两直线平行的逆命题是两直线平行,同位角相等,逆命题是真命题,符合题意;

C、对顶角相等的逆命题是相等的角是对顶角,逆命题是假命题,不符合题意;

D、若 , ,则 的逆命题是若 ,则 , ,逆命题是假命题,不符合题意;

故答案为:B.

【分析】根据命题的定义对每个选项一一判断求解即可。

5.【答案】B

【解析】【解答】解:过点P作PM⊥BC于点M,

由折叠得到PQ⊥AE,

∴∠DAE+∠APQ=90°,

又∠DAE+∠AED=90°,

∴∠AED=∠APQ,

∵AD∥BC,

∴∠APQ=∠PQM,

则∠PQM=∠APQ=∠AED,∠D=∠PMQ,PM=AD

∴△PQM≌△ADE

∴PQ=AE= .

【分析】过点P作PM⊥BC于点M,由折叠得到PQ⊥AE,由同角的余角相等可得∠AED=∠APQ,根据平行线的性质可得∠APQ=∠PQM,然后证明△PQM≌△ADE,接下来根据全等三角形的性质以及勾股定理进行求解.

6.【答案】C

【解析】【解答】解:∵在 中, ,

又∵ 是斜边 上的中线, ,

∴ ;

故答案为:C.

【分析】直接根据直角三角形斜边上中线的性质进行解答.

7.【答案】B

【解析】【解答】解:如图,

连接PA、PB、PC,

设点P到各边的距离为x,

∵∠C=90°,两直角边AC=5,BC=12,

∴AB= ,

由题意得,

解得,x=2,

故答案为:B.

【分析】先根据勾股定理求出AB的长,设点P到各边的距离为x,利用S△APC+S△CPB+S△APB=S△ABC,根据三角形的面积公式得出关于x的方程,解方程求出x的值,即可求解.

8.【答案】C

【解析】【解答】解:连接AC,BD,如图所示.

∵四边形ABCD是菱形,

∴AB=BC=CD=DA,∠D=∠B.

∵∠B=60°,

∴∠D=∠B=60°.

∴△ABC和△ADC都是等边三角形.

点P在移动过程中,依次共有四个特殊位置:

(1)当点P移动到BC边的中点时,记作 .

∵△ABC是等边三角形, 是 BC的中点,

∴ .

∴ .

∴△ABP1是直角三角形.

(2)当点P与点C重合时,记作 .

此时,△ABP2是等边三角形;

(3)当点P移动到CD边的中点时,记为 .

∵△ABC和△ADC都是等边三角形,

∴ .

∴△ABP3是直角三角形.

(4)当点P与点D重合时,记作 .

∵ ,

∴△ABP4是等腰三角形.

综上,△ABP形状的变化过程中,依次出现的特殊三角形是:

直角三角形→等边三角形→直角三角形→等腰三角形.

故答案为:C

【分析】先根据菱形的性质,结合∠B=60°,求得△ABC和△ADC都是等边三角形,根据题意共经过4个特殊位置,(1)当点P移动到BC边的中点时,(2)当点P与点C重合时,(3)当点P移动到CD边的中点时,(4)当点P与点D重合时,分别讨论三角形的特殊形状即可.

9.【答案】C

【解析】【解答】解:若以AB为底组成等腰三角形,则点C在AB中垂线上且在格点上,满足条件的点C有5个.如图:

若以AB为腰组成等腰三角形,则满足关于格线与AB成轴对称的线段共有4条,即点C共有4个.如图:

故答案为:C.

【分析】根据等腰三角形的两腰相等,分以AB为底组成等腰三角形,则点C在AB中垂线上且在格点上,若以AB为腰组成等腰三角形,则满足关于格线与AB成轴对称的线段,综上所述就可得出答案.

10.【答案】C

【解析】【解答】解:①在AE取点F,使EF=BE ,

, ,

,

,

,

故①正确;

②在AB上取点F ,使BE=EF,连接CF .

在△ACD与△ACF中,

, , ,

≌ ,

.

垂直平分 ,

,

.

又 ,

,

,故②正确;

③由②知, ≌ ,

,

又 ,

,故③正确;

④延长AD,过C做辅助线 ,

易得 ≌ ,

故AD ,

又 ,即可得 , ,故④不正确.

故答案为:C.

【分析】在AE上取点F,使EF=BE,则AB=AD+2BE=AF+EF+BE=AF+2BE,推出AD=AF,则AB+AD=AF+EF+BE+AD=2AE,据此判断①;在AB上取点 F,使BE=EF,连接CF,易证△ACD ≌△ACF,得∠ADC=∠AFC,根据垂直平分线以及等腰三角形的性质得∠CFB=∠B,结合邻补角的性质得∠ADC+∠B=180°,然后利用四边形内角和为360°可判断②;根据全等三角形的性质得CD=CF,结合CF=CB可得CD=CB,据此判断③;延长AD过C做辅助线CG⊥AG,易得△ACG≌△ACE,则AD+DG=AE,结合AB=AD+2BE=AE+BE可得DG=BE,然后根据三角形的面积公式可判断④.

11.【答案】有两个(锐)角互余的三角形是直角三角形

【解析】【解答】 解:∵命题“直角三角形的两个锐角互余”的条件是直角三角形,结论是两个锐角互余,

∴逆命题是“ 有两个(锐)角互余的三角形是直角三角形 ”.

故答案为:有两个(锐)角互余的三角形是直角三角形.

【分析】先找出原命题的条件和结论,然后根据逆命题的条件是原命题的结论,而逆命题的结论是原命题的条件,即可解答.

12.【答案】2

【解析】【解答】解:当底边为2cm时,则腰长为4cm,4+4>2,符合三角形的三边关系;

当底边为4cm时,则腰长为2cm,2+2=4,不符合三角形的三边关系,

所以底边不能够为4cm,综上,底边只能为2cm.

故答案为:2.

【分析】分情况讨论:当腰长为2,底边长为4时;当底边长为2,腰长为4时;利用三角形三边关系定理,可得到符合题意的底边长.

13.【答案】8

【解析】【解答】解:过点C作CD⊥OB于D

∵∠AOC=∠BOC=15°,

∴∠AOB=∠AOC+∠BOC=30°,OC平分∠AOB

∵CF∥OA,

∴∠BFC=∠AOB=30°

∴在Rt△CFD中,CD= CF=8

∵OC平分∠AOB,CD⊥OB,CE⊥OA

∴CE=CD=8.

故答案为:8.

【分析】过点C作CD⊥OB于D,则∠AOB=∠AOC+∠BOC=30°,由二直线平行,同位角相等可得∠BFC=∠AOB=30°,根据含30°直角三角形所对的直角边等于斜边的一半得出CD=CF=8,然后结合角平分线的性质,角平分线上的点,到角两边的距离相等进行解答.

14.【答案】

【解析】【解答】如图,过点 作 于 ,

在 中, ,

, ,

两个同样大小的含 角的三角尺,

,

在 中,根据勾股定理得, ,

,

故答案为: .

【分析】先利用等腰三角形的性质求出BC,BF,和AF的长度,再利用勾股定理即可算出答案

15.【答案】14

【解析】【解答】解:如图,连接BP,

垂直平分AB,

,

,

当点B,P,C在同一直线上时, 的最小值等于BC长,

的周长最小值为 ,

故答案为:14.

【分析】依据DE垂直平分AB,可得 ,即可得到 ,依据当点B,P,C在同一直线上时, 的最小值等于BC长,即可得到 的周长最小值为 .

16.【答案】0°<α<

【解析】【解答】解:∵OE=EF,

∴∠EOF=∠EFO=α,

∴∠GEF=∠EOF+∠EFO=2α,

同理可得∠GFH=3α,∠HGB=4α,

∵最多能添加这样的钢管6根,

∴7α<90°,

∴0°<α<

,

故答案为:0°<α<

.

【分析】根据等腰三角形的性质得∠EOF=∠EFO=α,由外角的性质可得∠GEF=∠EOF+∠EFO=2α,

同理可得∠GFH=3α,∠HGB=4α,由题意可得7α<90°,求解即可.

17.【答案】解:如答图所示.设AD=DC=x,BC=y,由题意得

或

解得 或

当时,等腰三角形的三边为8,8,17,显然不符合三角形的三边关系.

当时,等腰三角形的三边为14,14,5,

∴这个等腰三角形的底边长是5.

【解析】【分析】作出图形,设AD=DC=x,BC=y,再分两种情况列出方程组求解,再根据三角形的三边关系判断即可得解。

18.【答案】解:根据题意,得∠CAB=180°-40°-50°=90°,

∵AC=16×3=48(海里),BC=60海里,

∴在直角三角形ABC中,根据勾股定理得:AB= =36(海里).

则乙船的速度是36÷3=12海里/时.

【解析】【分析】利用平角的定义及方位角可求出 ∠CAB=180°-40°-50°=90°,再利用勾股定理求出AB的长,利用速度=路程÷时间即可求解.

19.【答案】证明:∵BD、CE分别是△ABC的边AC和边AB上的高,∴∠BDC=∠CEB=90°.

在Rt△BDC和Rt△CEB中,∵ ,∴Rt△BDC≌Rt△CEB(HL),∴∠BCD=∠CBE,∴AB=AC.

【解析】【分析】利用HL判断出 Rt△BDC≌Rt△CEB ,根据全等三角形的对应角相等得出 ∠BCD=∠CBE,根据等角对等边即可得出AB=AC.

20.【答案】解:在中,,,,

根据勾股定理得:,

∵,,

∴.

∴;

∵,

∴.

在中,根据勾股定理得:,

因此,AD,BD的长分别为12,9.

【解析】【分析】利用勾股定理求出BC的长,再利用三角形的面积公式求出AD的长,最后再在Rt△ADB中,利用勾股定理求出BD的长.

21.【答案】解:∵AD和BE是△ABC的高,

∴∠ADB=∠ADC=∠BEC=90°.

∴∠C+∠DAC=90°;∠C+∠DBF=90°.

∴∠DAC =∠DBF.

∵∠ABC=45°,

∴∠DAB=45°.

∴∠ABC=∠DAB.

∴DA=DB.

在△ADC与△BDF中,

∴△ADC≌△BDF(ASA).

∴AC=BF=.

在Rt△BDF中,∠BDF=90°,

∴BD2+DF2=BF2.

∵BD=2,BF=,

∴DF=1

【解析】【分析】先利用“ASA”证明△ADC≌△BDF,再利用全等三角形的性质可得AC=BF=,再利用勾股定理求出DF即可。

22.【答案】(1)解:∵△ABC是等边三角形,

∴∠BAE=∠C=60°,AB=AC,

又∵AE=CD,

∴△ABE≌△CAD(SAS)

∴∠CAD=∠ABE,

∵∠AEB=180°-∠ABE-60°,

∴∠APE=180°-(∠CAD+∠AEB)=180°-(∠CAD+180°-∠ABE-60°)=60°.

∴∠BPD=∠APE=60°.

(2)解:∵BQ⊥AD,∠BPD=60°,

∴∠PBQ=30°,

∵PQ=6,

∴BP=12,

∴BE=BP+PE=12+2=14.

∴AD=BE=14.

【解析】【分析】(1)由题意证明△ABE≌△CAD,表示出∠AEB,再用内角和算出∠APE即为∠BPD的度数.(2)根据(1)中条件得出∠QBP=30°,利用30°所对直角边是斜边一半算出BP,进而算出BE即为AD的长.

23.【答案】(1)解:如图所示;

(2)解:∵点A与点D关于CN对称,∴CN是AD的垂直平分线,

∴CA=CD,

∵ ,

∴∠ACD=2 ,

∵等边△ABC,

∴CA=CB=CD,∠ACB=60°,

∴∠BCD=∠ACB+∠ACD=60°+ ,

∴∠BDC=∠DBC= (180° ∠BCD)=60°

(3)解:结论:PB=PC+2PE.本题证法不唯一,如:在PB上截取PF使PF=PC,连接CF.∵CA=CD,∠ACD= ∴∠CDA=∠CAD=90° .

∵∠BDC=60° ,

∴∠PDE=∠CDA ∠BDC=30°

∴PD=2PE.

∵∠CPF=∠DPE=90° ∠PDE=60°.

∴△CPF是等边三角形.

∴∠CPF=∠CFP=60°.

∴∠BFC=∠DPC=120°.

∴在△BFC和△DPC中, ,

∴△BFC≌△DPC.

∴BF=PD=2PE.∴PB= PF+BF=PC+2PE

【解析】【分析】(1)先做出点A关于CN的对称点D,再连接BD,CD即可;

(2)根据对称的性质知CN是AD的垂直平分线,根据中垂线的性质得CA=CD,根据等腰三角形的三线合一得出∠ACD=2 ∠ A C N = 2 α ,根据等边三角形的性质得CA=CB=CD,∠ACB=60° ,根据等腰三角形两底角相等得出∠BDC的度数;

(3)结论:PB=PC+2PE.根据等腰三角形的性质∠CDA=∠CAD=90° α .根据角的和差得出∠PDE=∠CDA ∠BDC=30° ,利用含30角的直角三角形的边之间的关系得出PD=2PE ,根据三角形的内角和及对顶角的关系得出∠CPF=∠DPE=90° ∠PDE=60°.进而判断出△CPF是等边三角形 ,根据等边三角形的性质得出∠CPF=∠CFP=60°.根据领补角的意义得出∠BFC=∠DPC=120°.然后利用AAS判断出△BFC≌△DPC.根据全等三角形的性质及线段的和差得出结论。

24.【答案】(1)证明:在AB上取一点E,使AE=AC

∵AD为∠BAC的平分线

∴∠BAD=∠CAD.

在△ACD和△AED中,

∴△ACD≌△AED(SAS).

∴∠AED=∠C=90°,CD=ED,

又∵∠ACB=2∠B,∠C=90°,

∴∠B=45°.

∴∠EDB=∠B=45°.

∴DE=BE,

∴CD=BE.

∵AB=AE+BE,

∴AB=AC+CD.

(2)证明:在AB取一点E使AC=AE,

在△ACD和△AED中,

,

∴△ACD≌△AED,

∴∠C=∠AED,CD=DE,

又∵∠C=2∠B,

∴∠AED=2∠B,

∵∠AED是△EDC的外角,

∴∠EDB=∠B,

∴ED=EB,

∴CD=EB,

∴AB=AC+CD;

(3)解:猜想:AB=CD﹣AC

证明:在BA的延长线上取一点E,使得AE=AC,连接DE,

在△ACD和△AED中,

,

∴△ACD≌△AED(SAS),

∴∠ACD=∠AED,CD=DE,

∴∠ACB=∠FED,

又∵∠ACB=2∠B

∴∠FED=2∠B,

又∵∠FED=∠B+∠EDB,

∴∠EDB=∠B,

∴DE=BE,

∴BE=CD,

∵AB=BE-AE

∴AB=CD﹣AC.

【解析】【分析】(1)证明线段和差可转化为证线段相等,本题采取截长法,利用全等三角形的判定和性质、等腰三角形的判定和性质即可获得证明;(2)尽管弱化了条件∠ACB≠90°,类比(1)的转化方法不难得到同样的结论;(3)尽管与(1)相比弱化了条件,同时改变了AD由内角平分线变为外角平分线,但受(1)的思路启发,同样可采用截长法,利用全等三角形判定和性质、等腰三角形判定和性质、三角形外角性质,即可找到三条线段的数量关系。本题充分利用角平分线构造全等三角形从而把问题进行转化是解题的关键,同时要善于把问题前后联系起来,学会类比思考分析。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第2章单元测试卷提升篇

一、单选题

1.下列四个图形中,不是轴对称图形的是( )

A. B. C. D.

2.直角三角形的三边长分别为3.4.x,则x的可能值有( )

A.1个 B.2个 C.3个 D.5个

3.在中,,于点D,若,,则的周长为( )

A.13 B.18 C.21 D.26

4.下列命题的逆命题是真命题的是( )

A.若 ,则 B.同位角相等,两直线平行

C.对顶角相 D.若 , ,则

5.如图,将一边长为12的正方形纸片ABCD的顶点A折叠至DC边上的点E,使DE=5,折痕为PQ,则PQ的长为( )

A.12 B.13 C.14 D.15

6.如图,在 中, , 是斜边 上的中线,若 , 的长为( )

A.2.5 B.4 C.5 D.6

7.在 中, ,两直角边 , ,在三角形内有一点 到各边的距离相等,则这个距离是( )

A.1 B.2 C.3 D.4

8.如图,菱形ABCD中, ,点P从点B出发,沿折线 方向移动,移动到点D停止.在 形状的变化过程中,依次出现的特殊三角形是( )

A.直角三角形→等边三角形→等腰三角形→直角三角形

B.直角三角形→等腰三角形→直角三角形→等边三角形

C.直角三角形→等边三角形→直角三角形→等腰三角形

D.等腰三角形→等边三角形→直角三角形→等腰三角形

9.如图,A,B两点在正方形网格的格点上,每个方格都是边长为1的正方形.点C也在格点上,且△ABC为等腰三角形,则符合条件的点C有( )

A.7个 B.8个 C.9个 D.10个

10.如图,已知平分,于,,则下列结论:;;;;其中正确结论的个数有( )

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

二、填空题

11.“直角三角形的两个锐角互余”的逆命题是 。

12.等腰三角形的一边长是2cm,另一边长是4cm,则底边长为 cm.

13.如图,∠AOC=∠BOC=15°,CF∥OA,CE⊥OA于点E,若CF=16,则CE= .

14.把两个同样大小含 角的三角尺按如图所示的方式放置,其中一个三角尺的锐角顶点与另一个三角尺的直角顶点重合于点 ,且另外三个锐角顶点 在同一直线上.若 ,则 .

15.如图,在 中, , ,AB的垂直平分线DE交AB边于点D,交BC边于点E,在线段DE上有一动点P,连接AP、PC,则 的周长最小值为 .

16.如图, 是一角度为 的锐角木架,要使木架更加牢固,需在其内部添加一些连接支撑木件 、 、 …,且 …,在 、 足够长的情况下,如果最多能添加这样的连接支撑木件为6根,则锐角 的范围为 .

三、解答题

17.等腰三角形一腰上的中线把这个三角形的周长分成12cm和21cm两部分,求这个等腰三角形的底边长.

18.如图,甲乙两船从港口A同时出发,甲船以16海里/时速度向北偏东40°航行,乙船向南偏东50°航行,3小时后,甲船到达C岛,乙船到达B岛.若C、B两岛相距60海里,问乙船的航速是多少.

19.如图,BD、CE分别是△ABC的边AC和边AB上的高,如果BD=CE.

试证明:AB=AC.

20.如图,在中,,,,,垂足为D.求AD,BD的长.

21.如图,△ABC中,∠ABC=45°,F是高AD和高BE的交点,AC=,BD=2.求线段DF的长度.

22.如图, 为等边三角形,点 , 分别在 , 上, , , 相交于点 , 于点 , ,

(1)求 的度数?

(2)求 的长.

23.如图,CN是等边△ 的外角 内部的一条射线,点A关于CN的对称点为D,连接AD,BD,CD,其中AD,BD分别交射线CN于点E,P.

(1)依题意补全图形;

(2)若 ,求 的大小(用含 的式子表示);

(3)用等式表示线段 , 与 之间的数量关系,并证明.

24.(1)如图1,在△ABC中,∠ACB=2∠B,∠C=90°,AD为∠BAC的平分线交BC于D,求证:AB=AC+CD.(提示:在AB上截取AE=AC,连接DE)

(2)如图2,当∠C≠90°时,其他条件不变,线段AB、AC、CD又有怎样的数量关系,直接写出结果,不需要证明.

(3)如图3,当∠ACB≠90°,∠ACB=2∠B ,AD为△ABC的外角∠CAF的平分线,交BC的延长线于点D,则线段 AB、AC、CD又有怎样的数量关系?写出你的猜想,并加以证明.

答案解析部分

1.【答案】C

【解析】【解答】解:A、此图形是轴对称图形,故A不符合题意;

B、此图形是轴对称图形,故B不符合题意;

C、此图形不是轴对称图形,故C符合题意;

D、此图形是轴对称图形,故D不符合题意;

故答案为:C.

【分析】轴对称图形是将一个图形沿某直线折叠后直线两旁的部分互相重合,再对各选项逐一判断。

2.【答案】B

【解析】【解答】解:当x为斜边时,x= =5;

当4为斜边时,x= =

∴x的可能值有2个:5,或 ;

故答案为:B.

【分析】由于直角三角形的斜边不能确定,故应分x为斜边或5为斜边两种情况进行讨论;根据勾股定理即可得出结果.

3.【答案】D

【解析】【解答】解:如图,

,,,

∴BD=CD=5,BC=10,

,

故答案为:D.

【分析】根据等腰三角形的性质可得BD=CD=5,BC=10,利用三角形的周长公式求解即可.

4.【答案】B

【解析】【解答】解:A、若 a=b ,则 的逆命题是若 ,则 ,逆命题是假命题,不符合题意;

B、同位角相等,两直线平行的逆命题是两直线平行,同位角相等,逆命题是真命题,符合题意;

C、对顶角相等的逆命题是相等的角是对顶角,逆命题是假命题,不符合题意;

D、若 , ,则 的逆命题是若 ,则 , ,逆命题是假命题,不符合题意;

故答案为:B.

【分析】根据命题的定义对每个选项一一判断求解即可。

5.【答案】B

【解析】【解答】解:过点P作PM⊥BC于点M,

由折叠得到PQ⊥AE,

∴∠DAE+∠APQ=90°,

又∠DAE+∠AED=90°,

∴∠AED=∠APQ,

∵AD∥BC,

∴∠APQ=∠PQM,

则∠PQM=∠APQ=∠AED,∠D=∠PMQ,PM=AD

∴△PQM≌△ADE

∴PQ=AE= .

【分析】过点P作PM⊥BC于点M,由折叠得到PQ⊥AE,由同角的余角相等可得∠AED=∠APQ,根据平行线的性质可得∠APQ=∠PQM,然后证明△PQM≌△ADE,接下来根据全等三角形的性质以及勾股定理进行求解.

6.【答案】C

【解析】【解答】解:∵在 中, ,

又∵ 是斜边 上的中线, ,

∴ ;

故答案为:C.

【分析】直接根据直角三角形斜边上中线的性质进行解答.

7.【答案】B

【解析】【解答】解:如图,

连接PA、PB、PC,

设点P到各边的距离为x,

∵∠C=90°,两直角边AC=5,BC=12,

∴AB= ,

由题意得,

解得,x=2,

故答案为:B.

【分析】先根据勾股定理求出AB的长,设点P到各边的距离为x,利用S△APC+S△CPB+S△APB=S△ABC,根据三角形的面积公式得出关于x的方程,解方程求出x的值,即可求解.

8.【答案】C

【解析】【解答】解:连接AC,BD,如图所示.

∵四边形ABCD是菱形,

∴AB=BC=CD=DA,∠D=∠B.

∵∠B=60°,

∴∠D=∠B=60°.

∴△ABC和△ADC都是等边三角形.

点P在移动过程中,依次共有四个特殊位置:

(1)当点P移动到BC边的中点时,记作 .

∵△ABC是等边三角形, 是 BC的中点,

∴ .

∴ .

∴△ABP1是直角三角形.

(2)当点P与点C重合时,记作 .

此时,△ABP2是等边三角形;

(3)当点P移动到CD边的中点时,记为 .

∵△ABC和△ADC都是等边三角形,

∴ .

∴△ABP3是直角三角形.

(4)当点P与点D重合时,记作 .

∵ ,

∴△ABP4是等腰三角形.

综上,△ABP形状的变化过程中,依次出现的特殊三角形是:

直角三角形→等边三角形→直角三角形→等腰三角形.

故答案为:C

【分析】先根据菱形的性质,结合∠B=60°,求得△ABC和△ADC都是等边三角形,根据题意共经过4个特殊位置,(1)当点P移动到BC边的中点时,(2)当点P与点C重合时,(3)当点P移动到CD边的中点时,(4)当点P与点D重合时,分别讨论三角形的特殊形状即可.

9.【答案】C

【解析】【解答】解:若以AB为底组成等腰三角形,则点C在AB中垂线上且在格点上,满足条件的点C有5个.如图:

若以AB为腰组成等腰三角形,则满足关于格线与AB成轴对称的线段共有4条,即点C共有4个.如图:

故答案为:C.

【分析】根据等腰三角形的两腰相等,分以AB为底组成等腰三角形,则点C在AB中垂线上且在格点上,若以AB为腰组成等腰三角形,则满足关于格线与AB成轴对称的线段,综上所述就可得出答案.

10.【答案】C

【解析】【解答】解:①在AE取点F,使EF=BE ,

, ,

,

,

,

故①正确;

②在AB上取点F ,使BE=EF,连接CF .

在△ACD与△ACF中,

, , ,

≌ ,

.

垂直平分 ,

,

.

又 ,

,

,故②正确;

③由②知, ≌ ,

,

又 ,

,故③正确;

④延长AD,过C做辅助线 ,

易得 ≌ ,

故AD ,

又 ,即可得 , ,故④不正确.

故答案为:C.

【分析】在AE上取点F,使EF=BE,则AB=AD+2BE=AF+EF+BE=AF+2BE,推出AD=AF,则AB+AD=AF+EF+BE+AD=2AE,据此判断①;在AB上取点 F,使BE=EF,连接CF,易证△ACD ≌△ACF,得∠ADC=∠AFC,根据垂直平分线以及等腰三角形的性质得∠CFB=∠B,结合邻补角的性质得∠ADC+∠B=180°,然后利用四边形内角和为360°可判断②;根据全等三角形的性质得CD=CF,结合CF=CB可得CD=CB,据此判断③;延长AD过C做辅助线CG⊥AG,易得△ACG≌△ACE,则AD+DG=AE,结合AB=AD+2BE=AE+BE可得DG=BE,然后根据三角形的面积公式可判断④.

11.【答案】有两个(锐)角互余的三角形是直角三角形

【解析】【解答】 解:∵命题“直角三角形的两个锐角互余”的条件是直角三角形,结论是两个锐角互余,

∴逆命题是“ 有两个(锐)角互余的三角形是直角三角形 ”.

故答案为:有两个(锐)角互余的三角形是直角三角形.

【分析】先找出原命题的条件和结论,然后根据逆命题的条件是原命题的结论,而逆命题的结论是原命题的条件,即可解答.

12.【答案】2

【解析】【解答】解:当底边为2cm时,则腰长为4cm,4+4>2,符合三角形的三边关系;

当底边为4cm时,则腰长为2cm,2+2=4,不符合三角形的三边关系,

所以底边不能够为4cm,综上,底边只能为2cm.

故答案为:2.

【分析】分情况讨论:当腰长为2,底边长为4时;当底边长为2,腰长为4时;利用三角形三边关系定理,可得到符合题意的底边长.

13.【答案】8

【解析】【解答】解:过点C作CD⊥OB于D

∵∠AOC=∠BOC=15°,

∴∠AOB=∠AOC+∠BOC=30°,OC平分∠AOB

∵CF∥OA,

∴∠BFC=∠AOB=30°

∴在Rt△CFD中,CD= CF=8

∵OC平分∠AOB,CD⊥OB,CE⊥OA

∴CE=CD=8.

故答案为:8.

【分析】过点C作CD⊥OB于D,则∠AOB=∠AOC+∠BOC=30°,由二直线平行,同位角相等可得∠BFC=∠AOB=30°,根据含30°直角三角形所对的直角边等于斜边的一半得出CD=CF=8,然后结合角平分线的性质,角平分线上的点,到角两边的距离相等进行解答.

14.【答案】

【解析】【解答】如图,过点 作 于 ,

在 中, ,

, ,

两个同样大小的含 角的三角尺,

,

在 中,根据勾股定理得, ,

,

故答案为: .

【分析】先利用等腰三角形的性质求出BC,BF,和AF的长度,再利用勾股定理即可算出答案

15.【答案】14

【解析】【解答】解:如图,连接BP,

垂直平分AB,

,

,

当点B,P,C在同一直线上时, 的最小值等于BC长,

的周长最小值为 ,

故答案为:14.

【分析】依据DE垂直平分AB,可得 ,即可得到 ,依据当点B,P,C在同一直线上时, 的最小值等于BC长,即可得到 的周长最小值为 .

16.【答案】0°<α<

【解析】【解答】解:∵OE=EF,

∴∠EOF=∠EFO=α,

∴∠GEF=∠EOF+∠EFO=2α,

同理可得∠GFH=3α,∠HGB=4α,

∵最多能添加这样的钢管6根,

∴7α<90°,

∴0°<α<

,

故答案为:0°<α<

.

【分析】根据等腰三角形的性质得∠EOF=∠EFO=α,由外角的性质可得∠GEF=∠EOF+∠EFO=2α,

同理可得∠GFH=3α,∠HGB=4α,由题意可得7α<90°,求解即可.

17.【答案】解:如答图所示.设AD=DC=x,BC=y,由题意得

或

解得 或

当时,等腰三角形的三边为8,8,17,显然不符合三角形的三边关系.

当时,等腰三角形的三边为14,14,5,

∴这个等腰三角形的底边长是5.

【解析】【分析】作出图形,设AD=DC=x,BC=y,再分两种情况列出方程组求解,再根据三角形的三边关系判断即可得解。

18.【答案】解:根据题意,得∠CAB=180°-40°-50°=90°,

∵AC=16×3=48(海里),BC=60海里,

∴在直角三角形ABC中,根据勾股定理得:AB= =36(海里).

则乙船的速度是36÷3=12海里/时.

【解析】【分析】利用平角的定义及方位角可求出 ∠CAB=180°-40°-50°=90°,再利用勾股定理求出AB的长,利用速度=路程÷时间即可求解.

19.【答案】证明:∵BD、CE分别是△ABC的边AC和边AB上的高,∴∠BDC=∠CEB=90°.

在Rt△BDC和Rt△CEB中,∵ ,∴Rt△BDC≌Rt△CEB(HL),∴∠BCD=∠CBE,∴AB=AC.

【解析】【分析】利用HL判断出 Rt△BDC≌Rt△CEB ,根据全等三角形的对应角相等得出 ∠BCD=∠CBE,根据等角对等边即可得出AB=AC.

20.【答案】解:在中,,,,

根据勾股定理得:,

∵,,

∴.

∴;

∵,

∴.

在中,根据勾股定理得:,

因此,AD,BD的长分别为12,9.

【解析】【分析】利用勾股定理求出BC的长,再利用三角形的面积公式求出AD的长,最后再在Rt△ADB中,利用勾股定理求出BD的长.

21.【答案】解:∵AD和BE是△ABC的高,

∴∠ADB=∠ADC=∠BEC=90°.

∴∠C+∠DAC=90°;∠C+∠DBF=90°.

∴∠DAC =∠DBF.

∵∠ABC=45°,

∴∠DAB=45°.

∴∠ABC=∠DAB.

∴DA=DB.

在△ADC与△BDF中,

∴△ADC≌△BDF(ASA).

∴AC=BF=.

在Rt△BDF中,∠BDF=90°,

∴BD2+DF2=BF2.

∵BD=2,BF=,

∴DF=1

【解析】【分析】先利用“ASA”证明△ADC≌△BDF,再利用全等三角形的性质可得AC=BF=,再利用勾股定理求出DF即可。

22.【答案】(1)解:∵△ABC是等边三角形,

∴∠BAE=∠C=60°,AB=AC,

又∵AE=CD,

∴△ABE≌△CAD(SAS)

∴∠CAD=∠ABE,

∵∠AEB=180°-∠ABE-60°,

∴∠APE=180°-(∠CAD+∠AEB)=180°-(∠CAD+180°-∠ABE-60°)=60°.

∴∠BPD=∠APE=60°.

(2)解:∵BQ⊥AD,∠BPD=60°,

∴∠PBQ=30°,

∵PQ=6,

∴BP=12,

∴BE=BP+PE=12+2=14.

∴AD=BE=14.

【解析】【分析】(1)由题意证明△ABE≌△CAD,表示出∠AEB,再用内角和算出∠APE即为∠BPD的度数.(2)根据(1)中条件得出∠QBP=30°,利用30°所对直角边是斜边一半算出BP,进而算出BE即为AD的长.

23.【答案】(1)解:如图所示;

(2)解:∵点A与点D关于CN对称,∴CN是AD的垂直平分线,

∴CA=CD,

∵ ,

∴∠ACD=2 ,

∵等边△ABC,

∴CA=CB=CD,∠ACB=60°,

∴∠BCD=∠ACB+∠ACD=60°+ ,

∴∠BDC=∠DBC= (180° ∠BCD)=60°

(3)解:结论:PB=PC+2PE.本题证法不唯一,如:在PB上截取PF使PF=PC,连接CF.∵CA=CD,∠ACD= ∴∠CDA=∠CAD=90° .

∵∠BDC=60° ,

∴∠PDE=∠CDA ∠BDC=30°

∴PD=2PE.

∵∠CPF=∠DPE=90° ∠PDE=60°.

∴△CPF是等边三角形.

∴∠CPF=∠CFP=60°.

∴∠BFC=∠DPC=120°.

∴在△BFC和△DPC中, ,

∴△BFC≌△DPC.

∴BF=PD=2PE.∴PB= PF+BF=PC+2PE

【解析】【分析】(1)先做出点A关于CN的对称点D,再连接BD,CD即可;

(2)根据对称的性质知CN是AD的垂直平分线,根据中垂线的性质得CA=CD,根据等腰三角形的三线合一得出∠ACD=2 ∠ A C N = 2 α ,根据等边三角形的性质得CA=CB=CD,∠ACB=60° ,根据等腰三角形两底角相等得出∠BDC的度数;

(3)结论:PB=PC+2PE.根据等腰三角形的性质∠CDA=∠CAD=90° α .根据角的和差得出∠PDE=∠CDA ∠BDC=30° ,利用含30角的直角三角形的边之间的关系得出PD=2PE ,根据三角形的内角和及对顶角的关系得出∠CPF=∠DPE=90° ∠PDE=60°.进而判断出△CPF是等边三角形 ,根据等边三角形的性质得出∠CPF=∠CFP=60°.根据领补角的意义得出∠BFC=∠DPC=120°.然后利用AAS判断出△BFC≌△DPC.根据全等三角形的性质及线段的和差得出结论。

24.【答案】(1)证明:在AB上取一点E,使AE=AC

∵AD为∠BAC的平分线

∴∠BAD=∠CAD.

在△ACD和△AED中,

∴△ACD≌△AED(SAS).

∴∠AED=∠C=90°,CD=ED,

又∵∠ACB=2∠B,∠C=90°,

∴∠B=45°.

∴∠EDB=∠B=45°.

∴DE=BE,

∴CD=BE.

∵AB=AE+BE,

∴AB=AC+CD.

(2)证明:在AB取一点E使AC=AE,

在△ACD和△AED中,

,

∴△ACD≌△AED,

∴∠C=∠AED,CD=DE,

又∵∠C=2∠B,

∴∠AED=2∠B,

∵∠AED是△EDC的外角,

∴∠EDB=∠B,

∴ED=EB,

∴CD=EB,

∴AB=AC+CD;

(3)解:猜想:AB=CD﹣AC

证明:在BA的延长线上取一点E,使得AE=AC,连接DE,

在△ACD和△AED中,

,

∴△ACD≌△AED(SAS),

∴∠ACD=∠AED,CD=DE,

∴∠ACB=∠FED,

又∵∠ACB=2∠B

∴∠FED=2∠B,

又∵∠FED=∠B+∠EDB,

∴∠EDB=∠B,

∴DE=BE,

∴BE=CD,

∵AB=BE-AE

∴AB=CD﹣AC.

【解析】【分析】(1)证明线段和差可转化为证线段相等,本题采取截长法,利用全等三角形的判定和性质、等腰三角形的判定和性质即可获得证明;(2)尽管弱化了条件∠ACB≠90°,类比(1)的转化方法不难得到同样的结论;(3)尽管与(1)相比弱化了条件,同时改变了AD由内角平分线变为外角平分线,但受(1)的思路启发,同样可采用截长法,利用全等三角形判定和性质、等腰三角形判定和性质、三角形外角性质,即可找到三条线段的数量关系。本题充分利用角平分线构造全等三角形从而把问题进行转化是解题的关键,同时要善于把问题前后联系起来,学会类比思考分析。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 三角形的初步知识

- 1.1 认识三角形

- 1.2 定义与命题

- 1.3 证明

- 1.4 全等三角形

- 1.5 三角形全等的判定

- 1.6 尺规作图

- 第2章 特殊三角形

- 2.1 图形的轴对称

- 2.2 等腰三角形

- 2.3 等腰三角形的性质定理

- 2.4 等腰三角形的判定定理

- 2.5 逆命题和逆定理

- 2.6 直角三角形

- 2.7 探索勾股定理

- 2.8 直角三角形全等的判定

- 第3章 一元一次不等式

- 3.1 认识不等式

- 3.2 不等式的基本性质

- 3.3 一元一次不等式

- 3.4 一元一次不等式组

- 第4章 图形与坐标

- 4.1 探索确定位置的方法

- 4.2 平面直角坐标系

- 4.3 坐标平面内图形的轴对称和平移

- 第5章 一次函数

- 5.1 常量与变量

- 5.2 函数

- 5.3 一次函数

- 5.4 一次函数的图象

- 5.5 一次函数的简单应用