第8课《列夫·托尔斯泰》课件(共61张PPT) 部编版语文八年级上册

文档属性

| 名称 | 第8课《列夫·托尔斯泰》课件(共61张PPT) 部编版语文八年级上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 902.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-20 22:10:17 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

八年级·语文·统编版·上册

导学案课堂同步导学

第二单元 生活记忆

8.列夫·托尔斯泰

合作探究

分层作业

预习导学

1.熟读课文,体会欲扬先抑手法的艺术效果。

2.品评语言,学习课文运用夸张和比喻描写人物的手法。

3.体会作者对托尔斯泰的崇敬、赞美之情和托尔斯泰的思想变化及人生追求。

◎重点:学习课文运用比喻和夸张描写人物的手法;感悟托尔斯泰的心灵世界;认识托尔斯泰的思想变化及人生追求。

19世纪俄国最伟大的作家列夫·托尔斯泰,以其不朽的著作赢得了世界广大读者的广泛关注。对于他,我们一直只闻其名,未见其人。今天,就让我们来看一看奥地利作家茨威格是怎样用入木三分又妙趣横生的语言描绘世界级大文豪托尔斯泰的肖像的,让我们跟随作者的笔端,来解读托尔斯泰那双智慧的眼睛,进而感悟他的人格魅力。

·导学建议·

教师可在课前先准备一些关于托尔斯泰的作品或生活经历介绍,让学生融入情境。

1.走近作者。

斯蒂芬·茨威格(1881—1942), 奥地利 (国家)作家。擅长写小说、人物传记,也写诗歌、戏剧、散文特写和翻译作品。作品有《月光小巷》《看不见的珍藏》《一个陌生女人的来信》《象棋的故事》等。他的小说多写人的下意识活动和人在激情驱使下的命运遭际。他的作品以人物的性格塑造及心理刻画见长,他比较喜欢某种戏剧性的情节。

奥地利

但他不是企图以情节的曲折、离奇去吸引读者,而是在生活的平淡中烘托出使人念念不忘的人和事。

背景介绍:本文节选自《托尔斯泰》(《三作家》,安徽文艺出版社2000年版)。王雪飞译。有改动。题目是编者加的。1928年茨威格访问苏联,当时正值列夫·托尔斯泰100年诞辰。茨威格怀着无比崇敬的心情,参观了托尔斯泰的故居和坟墓,感受到了托尔斯泰为揭露社会现实、反对农奴制所做出的努力,深深地折服于他卓越而深邃的精神世界。茨威格回国后写了此传记,表达了他对这位伟人的崇敬和赞美之情。

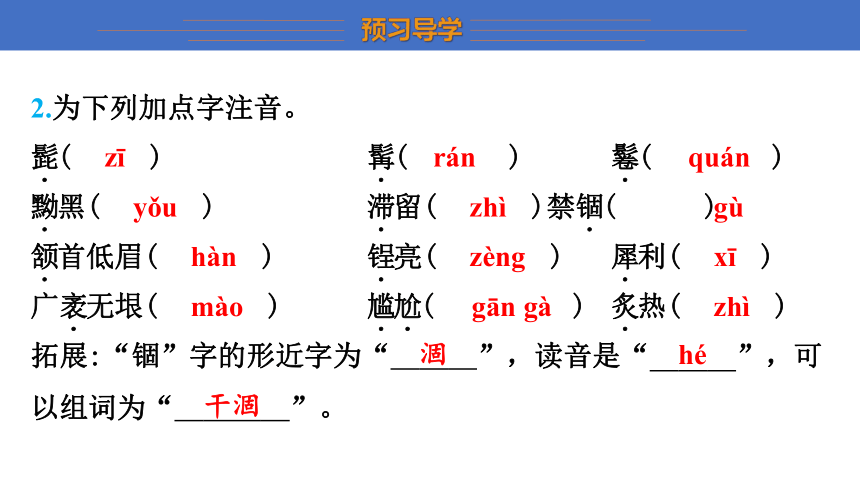

2.为下列加点字注音。

髭.( zī ) 髯.( rán ) 鬈.( quán )

黝.黑( yǒu ) 滞.留( zhì ) 禁锢.( gù )

颔.首低眉( hàn ) 锃.亮( zèng ) 犀.利( xī )

广袤.无垠( mào ) 尴.尬.( gān gà ) 炙.热( zhì )

拓展:“锢”字的形近字为“ 涸 ”,读音是“ hé ”,可以组词为“ 干涸 ”。

zī

rán

quán

yǒu

zhì

gù

hàn

zèng

xī

mào

gān gà

zhì

涸

hé

干涸

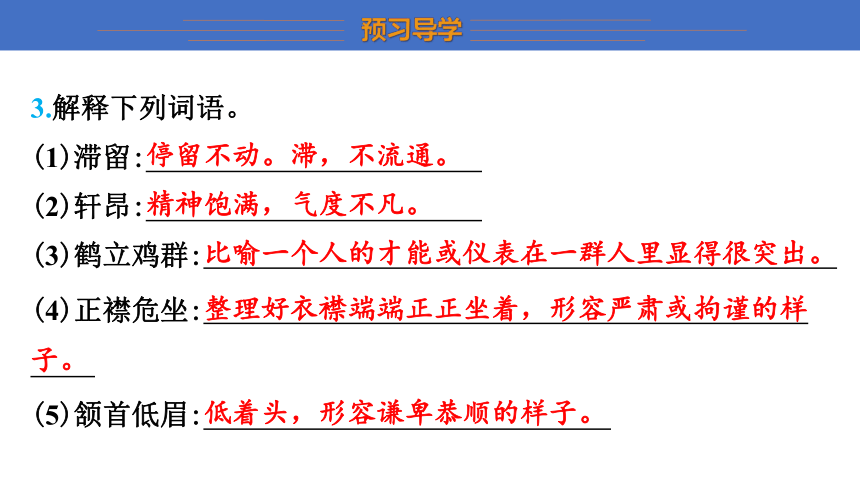

3.解释下列词语。

(1)滞留:停留不动。滞,不流通。

(2)轩昂:精神饱满,气度不凡。

(3)鹤立鸡群:比喻一个人的才能或仪表在一群人里显得很突出。

(4)正襟危坐:整理好衣襟端端正正坐着,形容严肃或拘谨的样子。

停留不动。滞,不流通。

精神饱满,气度不凡。

比喻一个人的才能或仪表在一群人里显得很突出。

整理好衣襟端端正正坐着,形容严肃或拘谨的样

子。

(5)颔首低眉:低着头,形容谦卑恭顺的样子。

低着头,形容谦卑恭顺的样子。

4.阅读文章,找出文中概括托尔斯泰的形貌给人的总体印象的语句。

托尔斯泰给人留下的难忘形象,来源于他那犹如卷起的滔滔白浪的大胡子。

速读课文,理清文章思路。

课文可分为几部分?每部分的主要内容是什么?

本文主要写了托尔斯泰的外貌特征和眼睛,段落层次以此划分,可分成两个部分。

可分为两部分:

第一部分(第1~5段):主要刻画列夫·托尔斯泰的外貌特征。

第二部分(第6~9段):描写列夫·托尔斯泰那双非同寻常的眼睛。

默读课文,探究外貌特征。

1.默读第一部分,这一部分具体刻画了托尔斯泰怎样的外貌特征?

先找出文中描写托尔斯泰外貌的语句:须发、面部轮廓、面部表情、衣着等,据此概括外貌特征。

面部轮廓:“留给人的总印象是失调、崎岖、平庸,甚至粗鄙”。

面容表情:“忧郁面孔上笼罩着消沉的阴影,滞留着愚钝和压抑”“没有一点儿光彩可言”“不是传播智慧的庙堂,而是禁锢思想的囚牢”“蒙昧阴沉,郁郁寡欢,丑陋可憎”。

穿戴方面:“对他来说,穿这件大衣,还是那件大衣,戴这顶帽子,还是那顶帽子,都没什么不合适”。

须发特点:“他生就一副多毛的脸庞,植被多于空地”。

总之,托尔斯泰的外貌会令拜访者感到失望。

2.作者主要运用了什么修辞手法来刻画托尔斯泰的外貌?体现在文中的什么地方?有什么作用?

主要运用了比喻和夸张的修辞手法。

描写眉毛:宽约一指的眉毛像纠缠不清的树根,朝上倒竖。

描写须发:一绺绺灰白的鬈发像泡沫一样堆在额头上。不管从哪个角度看,你都能见到热带森林般茂密的须发……他那犹如卷起的滔滔白浪的大胡子。

描写皮肤:皮肤藏污纳垢,缺少光泽,就像用枝条扎成的村舍外墙那样粗糙。

描写鼻子:一个宽宽的、两孔朝天的狮子鼻,仿佛被人一拳打塌了的样子。

作用:形象逼真,使特征更加鲜明,不仅使“画面”气韵生动,而且使人产生丰富的想象。

3.第一部分的描写对塑造人物形象有什么作用?

联系全文看,写他平庸甚至丑陋的外表,正是用来反衬他灵魂的高贵,反衬他眼睛的精美绝伦。运用欲扬先抑的手法,前半部分的描写非但没有损害托尔斯泰在读者心目中的形象,反而收到相反相成的艺术效果,相互衬托,使托尔斯泰的外貌包括眼睛给人留下强烈而深刻的印象。

4.默读第二部分,这部分是从哪几方面来描写托尔斯泰的眼睛的?

①犀利目光;②目光蕴情丰富;③眼睛有威力;④赞美目光犀利,同时揭示他人生的不幸。

5.在描写过程中,为什么重点描写他的眼睛?

因为眼睛是心灵之窗,托尔斯泰丰富的精神世界,通过眼睛充分地表现出来。作者对托尔斯泰眼睛的描写,已经不再限于肖像了,而是含蓄地揭示了托尔斯泰作为伟大的文学家,对他所处的时代做出准确、深入、全面的描绘,成为时代的代言人。

学生回答时,可以用课文原文,也可以用自己的话概括。

·导学建议·

品读课文,赏析文章语言。

1.托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。

夸张描写,突出作为作家的托尔斯泰能把万事万物尽收眼底的观察力,作为一个世界文豪,他的作品反映了社会生活的各个层面。突出了他眼睛观察的敏锐性和丰富性。

2.它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。

运用夸张和比喻的修辞手法,把托尔斯泰目光的敏锐、犀利表现得极为生动形象。

·导学建议·

品析语言的方法有多种,可从修辞手法,也可从词语角度,还可从描写方法的角度,教师可引导学生从不同的角度进行分析。

文章表达了作者怎样的感情?

托尔斯泰是一位文学巨匠,创作了世界文学中第一流的作品。作者不仅为我们展现了托尔斯泰独特的外貌特征,更为我们揭示了托尔斯泰深邃的精神世界。文章的字里行间渗透着作者对托尔斯泰的崇敬和赞美之情。

夸 张

夸张修辞手法的特点:

①扩大:把人或事物故意往大、多、快、长、强等方面说,使它超出事物本身。如:不管从哪个角度看,你都能见到热带森林般茂密的须发。

②缩小:把人或事物故意往小、少、慢、短、弱等方面说。如:整个礼堂挤得连根针也插不下了。

③超前:把后出现的事物说成先出现的,或者是同时出现的。如:皎洁的月光从窗外泻进来,他还没有睡着就进入了梦境。

夸张修辞手法的作用:

①深刻地表现出作者对事物鲜明的情感态度,从而引起读者的强烈共鸣。

②通过对事物的形象渲染,可以引起人们丰富的想象,有利于突出事物的本质和特征。

再读课文,完成填空。

列夫·托尔斯泰

欲扬先抑

崇敬赞美

1下列加点字注音完全正确的一项是( B )

A.胡髭.(cī) 长髯.(rán) 黝.黑(yǒu) 愚钝.(dùn)

B.滞.留(zhì) 禁锢.(gù) 轩.昂(xuān) 犀.利(xī)

C.侏儒.(rú) 尴尬.(gà) 颔.首(hàn) 黯.然(yīn)

D.锃.亮(céng) 粲.然(càn) 酒肆.(sì) 归宿.(sù)

B

2下列词语中没有错别字的一项是( C )

A.覆盖 脸颊 茂蜜 颔首低眉

B.帐蓬 平庸 粗鄙 诚惶诚恐

C.忧郁 器宇 弥补 正襟危坐

D.修剪 崎岖 茏罩 小巧玲珑

C

3请将合适的词语填在横线上。

(1)长髯覆盖了两颊,遮住了嘴唇,遮住了皱似树皮的 黝黑 (漆黑 乌黑 黝黑)脸膛,一根根迎风飘动,颇有长者风度。

(2)这副劳动者的忧郁面孔上笼罩着消沉的阴影, 滞留 (保留 滞留 残留)着愚钝和压抑。

(3)而恢复乡间生活以后,他的样子和往常出现在舞台上的乡绅角色再 吻合 (符合 吻合 合适)不过了。

黝黑

滞留

吻合

(4)虽然每个见过托尔斯泰的人都谈过这种 犀利 (锐利 锋利 犀利)目光,但再好的图片都没法加以反映。

犀利

A.他目光坚毅,身子挺得笔直,走起路来目不斜视,在人群中显得鹤.立.鸡.群.。

B.老师经常教育我们写字时一定要正.襟.危.坐.,且眼睛要距离书本一尺远。

C.老戏骨把这个角色演得入.木.三.分.,给观众留下了深刻的印象。

D.如果屋子里藏.污.纳.垢.,就可能吸引害虫进入,危害我们的身体健康。

4下列句中加点的成语运用正确的一项是( )

【答案】A

【解析】A项,“鹤立鸡群”比喻一个人的才能或仪表在一群人里显得很突出。用在此处正确。B项,“正襟危坐”意为整理好衣襟端端正正坐着,形容严肃或拘谨的样子。用在此处不合语境。C项,“入木三分”形容书法刚劲有力,也用来形容议论、见解深刻。不能用来形容表演。D项,“藏污纳垢”比喻包容坏人坏事。用在此处属望文生义。

5阅读《智慧门》,谈谈你对托尔斯泰、老科学家和司机所说的话是如何理解的。

智 慧 门

有一天,俄国作家索洛古勒来看望列夫·托尔斯泰,说:“您真幸福,您所爱的一切您都有了。”托尔斯泰说:“不,我并不具有我所爱的一切,只是我所有的一切都是我所爱的。”人们都渴望“有我所爱”,岂不知,“爱我所有”才是最大的幸福。

一位成果卓著的老科学家和一个年轻的歌星同机到达某市。歌星被围得水泄不通,而老科学家则孑然一身。有人为老科学家鸣不平,他却说:“歌星是面对面地为人民服务的,我们却是背对背地为大家服务的。面对人群,怎能思考和实验?”

一乘客上了出租车。司机问:“先生,是走最短的路,还是走最快的路?”乘客不解:“最短的路,难道不是最快的路?”司机回答:“当然不是。现在是车流量高峰期,最短的路交通正拥挤,弄不好还要堵车,所以用的时间肯定要长。你要有急事,不妨绕一点道,多走些路,反而会早到。”生活,的确经常需要这样的“绕道”。

(1)托尔斯泰的话:珍惜自己所拥有的一切,爱我所有,知足常乐。

(2)老科学家的话:献身科学需要宁静致远、淡泊明志,与演员相反,科学家不是在台前而是在幕后默默奉献。科学不是哗众取宠而是实实在在地实验探究。

珍惜自己所拥有的一切,爱我所有,知足常

乐。

献身科学需要宁静致远、淡泊明志,与演员

相反,科学家不是在台前而是在幕后默默奉献。科学不是哗众

取宠而是实实在在地实验探究。

(3)出租车司机的话:他的话含有“欲速则不达”之意,更有生活之路无捷径可走,常常需要“绕道”的含义。从思维的角度,也为我们提供了“短路未必快速”的逆向思维的例子。

他的话含有“欲速则不达”之意,更有生

活之路无捷径可走,常常需要“绕道”的含义。从思维的角度,

也为我们提供了“短路未必快速”的逆向思维的例子。

阅读下文,回答问题。

列夫·托尔斯泰最后的日子

人只能单独地接近上帝。

——《托尔斯泰日记》

①1910年10月28日,可能是早上6点,列夫·托尔斯泰像一个小.偷.一样,只由他的医生陪同,从他的生活的监狱中冲出来,呼唤向他发出了一个不可辩驳的坚定信号。当妻子夜里暗地里、歇斯底里地乱翻他的文件时,他再一次当场抓住了她,这时决定突然像钢铁般坚决和果断地在他心中响起,离开“离开了他的心灵”的她,逃走,到任何地方去,到上帝那里去,到自身中去,进入自己的,分给他的死亡。

他将大衣套在工作衬衫上,戴上一顶粗笨的帽子,穿上胶鞋,他的财产中没有带走别的,除为了向人类表达自己精神所需要的东西:日记,铅笔和羽毛笔。然后他们上了车,坐在一个三等车厢油腻腻的长椅上,裹在大衣中。

②列夫·托尔斯泰不再这样称呼自己了,像对待他的钱、房子和荣誉一样,他也把他的名字扔在身后;他现在称自己为T·尼古拉耶夫——一个想为自己构想一种新生活和纯洁而正确的死亡的人的虚构的名字。现在他终于摆脱了一切羁绊,他可以在陌生的街道上做朝圣者,做学说和正直的话语的仆人。

③但他的生活、他的学说的可怕的对手——荣誉,他的折磨人的魔鬼和诱惑者,仍不放弃它的牺牲品。世俗不允许“它的”托尔斯泰属于自己。这个被追捕的人几乎还没有在火车车厢里坐下,旅行者中有人已经认出了这位大师,于是火车上所有的人都知道了,男人和女人们已经挤到车门口看他。他们随身带着的报纸带来一栏长长的、对这逃离监狱的珍贵动物的报道。

他已经被出卖和包围了,荣誉再一次,最后一次拦住了托尔斯泰通向完满的去路。所有的站都被警察告知,所有的公职人员都被动员起来,家里他们已经订好特快车,记者们从莫斯科,从彼得堡,从尼什尼叶——诺高奥特,从四面八方追踪他这只逃跑了的野.兽.。列夫·托尔斯泰不应该也不可以单独同自己一起,人们不容许他属于自己和实现他的神圣化。

④他已经被包围了,没有他能投身进去的灌木丛。无论他想在哪里脱身,荣誉都将置身于他的对面,它无所不在。但这时突然一阵冰冷的恐怖寒颤抖动着老人苍老的身体。他精疲力竭地靠在坚硬的木长椅上。汗从这个颤抖的人全身的毛孔中渗出来并从额头上滴下来,发烧从他的血液中出现。为了救他,疾病袭击了他,死神已经举起了他的大衣——黑暗的大衣,在追踪者面前盖住了他。

⑤在阿斯塔波瓦,一个小车站,他们不得不停下来。没有一家旅店、一座旅馆、一个豪华的地方让他藏身。站长羞愧地提供给他火车站大楼两层的木屋中的办公室。人们领这个打着寒战的人进去,突然他梦想过的一切都是真的了:这里就是那小房间,低矮而沉闷,充满了污浊气味和贫穷,铁床,煤油灯暗淡的光线——一下子离他所要逃离的豪华和舒适很远很远。

在死的时候,在最后的时刻,一切都变清楚了,像他所期望的:死神作为一个庄严的象征,纯洁地、无瑕地完全顺从他的艺术家之手。

⑥高尔基曾将列夫·托尔斯泰称为一个人类的人——这是一句精辟的话。因为他是同我们所有人一样的人,由同样龟裂的黏土塑成,带有同样世俗的不足,但是他更深刻地了解这些不足,更痛苦地忍受他们。

列夫·托尔斯泰从不是一个与众不同的、一个比他同时代的其他人更高的人,只是比大多数人更具人性,更有德行,更敏锐地思考,更清醒和更热情——仿佛是世界艺术家的工作室中那个看不见的原始形式的第一个,因而是最清晰的模型。

(选自茨威格《自画像》,有删改)

6本文的写作思路是怎样的?

第①~②段写他决心从家中逃走,摆脱一切羁绊。第③~⑤段写他出走被发现后,人们对他的追踪和包围。第⑥段进行总结,表明远离世俗和荣誉,过真实、朴素、自然的生活是托尔斯泰一生的追求。第①~⑤段是对第⑥段的有力烘托。

7分析文中加点的两个词语在文中的具体含义。

(1)小偷:说明托尔斯泰小心谨慎,因为一旦被发现,他将无法成行。

(2)野兽:①说明他已经放弃正统思想,跟他们在思想上不一样了,他的出走在观念上对他们构成了威胁;②说明他出走时态度坚决,不顾一切,像一头野兽。

说明托尔斯泰小心谨慎,因为一旦被发现,他将无法

成行。

①说明他已经放弃正统思想,跟他们在思想上不一样

了,他的出走在观念上对他们构成了威胁;②说明他出走时态

度坚决,不顾一切,像一头野兽。

8文章结尾说高尔基称托尔斯泰是“一个人类的人”的评价非常“精辟”。请简要分析这句评语“精辟”在何处。

“一个人类的人”意思是一个人类的榜样。这句话深刻、透彻地点明了托尔斯泰是一个真实普通的人但又比大多数人更具人性和德行等特点,所以说这句评语“精辟”。

9本文写托尔斯泰为什么不写他的文学创作,而选取他去世前离家出走这一事件?

远离荣誉与世俗,过真实、朴素、自然的普通人的生活是托尔斯泰一生的追求。选取出走这一行动方面的事件比写他的文学创作更能直接体现他的个性和理想。

10你班正在举行以“走近名人——托尔斯泰”为主题的综合性学习活动,请你积极参加,并完成以下任务。

(1)为了营造活动气氛,请你紧扣活动主题拟写一则宣传标语。

示例:读巨人著作,做时代先锋。

(2)下面这段文字是关于列夫·托尔斯泰《复活》的创作背景和主要内容的简单介绍,请按要求帮忙修改。

《复活》是托尔斯泰晚年最重要的作品。男主人公聂赫留朵夫是一个为自己和本阶级的罪恶而忏悔的形象,玛丝洛娃的不幸遭遇深深震动了他,他决心用自己的行动来赎罪。女主人公卡秋莎·玛丝洛娃是一个从受欺凌的地位中逐步觉醒并走向新生的下层妇女的形象。如果说与聂赫留朵夫的重逢震颤了她麻木的灵魂的话,那么与政治犯的接触则使她开始了对新生活的探索。

【A】玛丝洛娃的形象已经越出了当时一般作家用同情的笔调描写下层人民不幸遭遇的格局,而是深刻地表现了下层人民不可摧毁。【B】托尔斯泰晚年生活力求平民化,并保持着旺盛的创作精力,完成了中篇小说《哈泽·穆拉特》和《舞会之后》……等优秀作品。1910年,他在出走途中去世。

①【A】处画线句子成分残缺,修改意见: 应在“不可摧毁”后面加上“的坚强意志” 。

②【B】处画线句子标点符号使用不当,修改意见: 删去省略号 。

应在“不可摧毁”

后面加上“的坚强意志”

删去省略

号

(3)请你制作一张人物卡片,向同学们介绍列夫·托尔斯泰。

人物: 列夫·托尔斯泰

国籍: 俄国

代表作品: 《战争与和平》《复活》《安娜·卡列尼娜》

人物介绍: 19世纪末20世纪初最伟大的文学家,伟大的批判现实主义作家,被誉为具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”。

列夫·托尔斯泰

俄国

《战争与和平》《复活》《安娜·卡列尼娜》

19世纪末20世纪初最伟大的文学家,伟大的批判

现实主义作家,被誉为具有“最清醒的现实主义”的“天才艺

术家”。

END

感谢观看 下节课再会

八年级·语文·统编版·上册

导学案课堂同步导学

第二单元 生活记忆

8.列夫·托尔斯泰

合作探究

分层作业

预习导学

1.熟读课文,体会欲扬先抑手法的艺术效果。

2.品评语言,学习课文运用夸张和比喻描写人物的手法。

3.体会作者对托尔斯泰的崇敬、赞美之情和托尔斯泰的思想变化及人生追求。

◎重点:学习课文运用比喻和夸张描写人物的手法;感悟托尔斯泰的心灵世界;认识托尔斯泰的思想变化及人生追求。

19世纪俄国最伟大的作家列夫·托尔斯泰,以其不朽的著作赢得了世界广大读者的广泛关注。对于他,我们一直只闻其名,未见其人。今天,就让我们来看一看奥地利作家茨威格是怎样用入木三分又妙趣横生的语言描绘世界级大文豪托尔斯泰的肖像的,让我们跟随作者的笔端,来解读托尔斯泰那双智慧的眼睛,进而感悟他的人格魅力。

·导学建议·

教师可在课前先准备一些关于托尔斯泰的作品或生活经历介绍,让学生融入情境。

1.走近作者。

斯蒂芬·茨威格(1881—1942), 奥地利 (国家)作家。擅长写小说、人物传记,也写诗歌、戏剧、散文特写和翻译作品。作品有《月光小巷》《看不见的珍藏》《一个陌生女人的来信》《象棋的故事》等。他的小说多写人的下意识活动和人在激情驱使下的命运遭际。他的作品以人物的性格塑造及心理刻画见长,他比较喜欢某种戏剧性的情节。

奥地利

但他不是企图以情节的曲折、离奇去吸引读者,而是在生活的平淡中烘托出使人念念不忘的人和事。

背景介绍:本文节选自《托尔斯泰》(《三作家》,安徽文艺出版社2000年版)。王雪飞译。有改动。题目是编者加的。1928年茨威格访问苏联,当时正值列夫·托尔斯泰100年诞辰。茨威格怀着无比崇敬的心情,参观了托尔斯泰的故居和坟墓,感受到了托尔斯泰为揭露社会现实、反对农奴制所做出的努力,深深地折服于他卓越而深邃的精神世界。茨威格回国后写了此传记,表达了他对这位伟人的崇敬和赞美之情。

2.为下列加点字注音。

髭.( zī ) 髯.( rán ) 鬈.( quán )

黝.黑( yǒu ) 滞.留( zhì ) 禁锢.( gù )

颔.首低眉( hàn ) 锃.亮( zèng ) 犀.利( xī )

广袤.无垠( mào ) 尴.尬.( gān gà ) 炙.热( zhì )

拓展:“锢”字的形近字为“ 涸 ”,读音是“ hé ”,可以组词为“ 干涸 ”。

zī

rán

quán

yǒu

zhì

gù

hàn

zèng

xī

mào

gān gà

zhì

涸

hé

干涸

3.解释下列词语。

(1)滞留:停留不动。滞,不流通。

(2)轩昂:精神饱满,气度不凡。

(3)鹤立鸡群:比喻一个人的才能或仪表在一群人里显得很突出。

(4)正襟危坐:整理好衣襟端端正正坐着,形容严肃或拘谨的样子。

停留不动。滞,不流通。

精神饱满,气度不凡。

比喻一个人的才能或仪表在一群人里显得很突出。

整理好衣襟端端正正坐着,形容严肃或拘谨的样

子。

(5)颔首低眉:低着头,形容谦卑恭顺的样子。

低着头,形容谦卑恭顺的样子。

4.阅读文章,找出文中概括托尔斯泰的形貌给人的总体印象的语句。

托尔斯泰给人留下的难忘形象,来源于他那犹如卷起的滔滔白浪的大胡子。

速读课文,理清文章思路。

课文可分为几部分?每部分的主要内容是什么?

本文主要写了托尔斯泰的外貌特征和眼睛,段落层次以此划分,可分成两个部分。

可分为两部分:

第一部分(第1~5段):主要刻画列夫·托尔斯泰的外貌特征。

第二部分(第6~9段):描写列夫·托尔斯泰那双非同寻常的眼睛。

默读课文,探究外貌特征。

1.默读第一部分,这一部分具体刻画了托尔斯泰怎样的外貌特征?

先找出文中描写托尔斯泰外貌的语句:须发、面部轮廓、面部表情、衣着等,据此概括外貌特征。

面部轮廓:“留给人的总印象是失调、崎岖、平庸,甚至粗鄙”。

面容表情:“忧郁面孔上笼罩着消沉的阴影,滞留着愚钝和压抑”“没有一点儿光彩可言”“不是传播智慧的庙堂,而是禁锢思想的囚牢”“蒙昧阴沉,郁郁寡欢,丑陋可憎”。

穿戴方面:“对他来说,穿这件大衣,还是那件大衣,戴这顶帽子,还是那顶帽子,都没什么不合适”。

须发特点:“他生就一副多毛的脸庞,植被多于空地”。

总之,托尔斯泰的外貌会令拜访者感到失望。

2.作者主要运用了什么修辞手法来刻画托尔斯泰的外貌?体现在文中的什么地方?有什么作用?

主要运用了比喻和夸张的修辞手法。

描写眉毛:宽约一指的眉毛像纠缠不清的树根,朝上倒竖。

描写须发:一绺绺灰白的鬈发像泡沫一样堆在额头上。不管从哪个角度看,你都能见到热带森林般茂密的须发……他那犹如卷起的滔滔白浪的大胡子。

描写皮肤:皮肤藏污纳垢,缺少光泽,就像用枝条扎成的村舍外墙那样粗糙。

描写鼻子:一个宽宽的、两孔朝天的狮子鼻,仿佛被人一拳打塌了的样子。

作用:形象逼真,使特征更加鲜明,不仅使“画面”气韵生动,而且使人产生丰富的想象。

3.第一部分的描写对塑造人物形象有什么作用?

联系全文看,写他平庸甚至丑陋的外表,正是用来反衬他灵魂的高贵,反衬他眼睛的精美绝伦。运用欲扬先抑的手法,前半部分的描写非但没有损害托尔斯泰在读者心目中的形象,反而收到相反相成的艺术效果,相互衬托,使托尔斯泰的外貌包括眼睛给人留下强烈而深刻的印象。

4.默读第二部分,这部分是从哪几方面来描写托尔斯泰的眼睛的?

①犀利目光;②目光蕴情丰富;③眼睛有威力;④赞美目光犀利,同时揭示他人生的不幸。

5.在描写过程中,为什么重点描写他的眼睛?

因为眼睛是心灵之窗,托尔斯泰丰富的精神世界,通过眼睛充分地表现出来。作者对托尔斯泰眼睛的描写,已经不再限于肖像了,而是含蓄地揭示了托尔斯泰作为伟大的文学家,对他所处的时代做出准确、深入、全面的描绘,成为时代的代言人。

学生回答时,可以用课文原文,也可以用自己的话概括。

·导学建议·

品读课文,赏析文章语言。

1.托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。

夸张描写,突出作为作家的托尔斯泰能把万事万物尽收眼底的观察力,作为一个世界文豪,他的作品反映了社会生活的各个层面。突出了他眼睛观察的敏锐性和丰富性。

2.它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。

运用夸张和比喻的修辞手法,把托尔斯泰目光的敏锐、犀利表现得极为生动形象。

·导学建议·

品析语言的方法有多种,可从修辞手法,也可从词语角度,还可从描写方法的角度,教师可引导学生从不同的角度进行分析。

文章表达了作者怎样的感情?

托尔斯泰是一位文学巨匠,创作了世界文学中第一流的作品。作者不仅为我们展现了托尔斯泰独特的外貌特征,更为我们揭示了托尔斯泰深邃的精神世界。文章的字里行间渗透着作者对托尔斯泰的崇敬和赞美之情。

夸 张

夸张修辞手法的特点:

①扩大:把人或事物故意往大、多、快、长、强等方面说,使它超出事物本身。如:不管从哪个角度看,你都能见到热带森林般茂密的须发。

②缩小:把人或事物故意往小、少、慢、短、弱等方面说。如:整个礼堂挤得连根针也插不下了。

③超前:把后出现的事物说成先出现的,或者是同时出现的。如:皎洁的月光从窗外泻进来,他还没有睡着就进入了梦境。

夸张修辞手法的作用:

①深刻地表现出作者对事物鲜明的情感态度,从而引起读者的强烈共鸣。

②通过对事物的形象渲染,可以引起人们丰富的想象,有利于突出事物的本质和特征。

再读课文,完成填空。

列夫·托尔斯泰

欲扬先抑

崇敬赞美

1下列加点字注音完全正确的一项是( B )

A.胡髭.(cī) 长髯.(rán) 黝.黑(yǒu) 愚钝.(dùn)

B.滞.留(zhì) 禁锢.(gù) 轩.昂(xuān) 犀.利(xī)

C.侏儒.(rú) 尴尬.(gà) 颔.首(hàn) 黯.然(yīn)

D.锃.亮(céng) 粲.然(càn) 酒肆.(sì) 归宿.(sù)

B

2下列词语中没有错别字的一项是( C )

A.覆盖 脸颊 茂蜜 颔首低眉

B.帐蓬 平庸 粗鄙 诚惶诚恐

C.忧郁 器宇 弥补 正襟危坐

D.修剪 崎岖 茏罩 小巧玲珑

C

3请将合适的词语填在横线上。

(1)长髯覆盖了两颊,遮住了嘴唇,遮住了皱似树皮的 黝黑 (漆黑 乌黑 黝黑)脸膛,一根根迎风飘动,颇有长者风度。

(2)这副劳动者的忧郁面孔上笼罩着消沉的阴影, 滞留 (保留 滞留 残留)着愚钝和压抑。

(3)而恢复乡间生活以后,他的样子和往常出现在舞台上的乡绅角色再 吻合 (符合 吻合 合适)不过了。

黝黑

滞留

吻合

(4)虽然每个见过托尔斯泰的人都谈过这种 犀利 (锐利 锋利 犀利)目光,但再好的图片都没法加以反映。

犀利

A.他目光坚毅,身子挺得笔直,走起路来目不斜视,在人群中显得鹤.立.鸡.群.。

B.老师经常教育我们写字时一定要正.襟.危.坐.,且眼睛要距离书本一尺远。

C.老戏骨把这个角色演得入.木.三.分.,给观众留下了深刻的印象。

D.如果屋子里藏.污.纳.垢.,就可能吸引害虫进入,危害我们的身体健康。

4下列句中加点的成语运用正确的一项是( )

【答案】A

【解析】A项,“鹤立鸡群”比喻一个人的才能或仪表在一群人里显得很突出。用在此处正确。B项,“正襟危坐”意为整理好衣襟端端正正坐着,形容严肃或拘谨的样子。用在此处不合语境。C项,“入木三分”形容书法刚劲有力,也用来形容议论、见解深刻。不能用来形容表演。D项,“藏污纳垢”比喻包容坏人坏事。用在此处属望文生义。

5阅读《智慧门》,谈谈你对托尔斯泰、老科学家和司机所说的话是如何理解的。

智 慧 门

有一天,俄国作家索洛古勒来看望列夫·托尔斯泰,说:“您真幸福,您所爱的一切您都有了。”托尔斯泰说:“不,我并不具有我所爱的一切,只是我所有的一切都是我所爱的。”人们都渴望“有我所爱”,岂不知,“爱我所有”才是最大的幸福。

一位成果卓著的老科学家和一个年轻的歌星同机到达某市。歌星被围得水泄不通,而老科学家则孑然一身。有人为老科学家鸣不平,他却说:“歌星是面对面地为人民服务的,我们却是背对背地为大家服务的。面对人群,怎能思考和实验?”

一乘客上了出租车。司机问:“先生,是走最短的路,还是走最快的路?”乘客不解:“最短的路,难道不是最快的路?”司机回答:“当然不是。现在是车流量高峰期,最短的路交通正拥挤,弄不好还要堵车,所以用的时间肯定要长。你要有急事,不妨绕一点道,多走些路,反而会早到。”生活,的确经常需要这样的“绕道”。

(1)托尔斯泰的话:珍惜自己所拥有的一切,爱我所有,知足常乐。

(2)老科学家的话:献身科学需要宁静致远、淡泊明志,与演员相反,科学家不是在台前而是在幕后默默奉献。科学不是哗众取宠而是实实在在地实验探究。

珍惜自己所拥有的一切,爱我所有,知足常

乐。

献身科学需要宁静致远、淡泊明志,与演员

相反,科学家不是在台前而是在幕后默默奉献。科学不是哗众

取宠而是实实在在地实验探究。

(3)出租车司机的话:他的话含有“欲速则不达”之意,更有生活之路无捷径可走,常常需要“绕道”的含义。从思维的角度,也为我们提供了“短路未必快速”的逆向思维的例子。

他的话含有“欲速则不达”之意,更有生

活之路无捷径可走,常常需要“绕道”的含义。从思维的角度,

也为我们提供了“短路未必快速”的逆向思维的例子。

阅读下文,回答问题。

列夫·托尔斯泰最后的日子

人只能单独地接近上帝。

——《托尔斯泰日记》

①1910年10月28日,可能是早上6点,列夫·托尔斯泰像一个小.偷.一样,只由他的医生陪同,从他的生活的监狱中冲出来,呼唤向他发出了一个不可辩驳的坚定信号。当妻子夜里暗地里、歇斯底里地乱翻他的文件时,他再一次当场抓住了她,这时决定突然像钢铁般坚决和果断地在他心中响起,离开“离开了他的心灵”的她,逃走,到任何地方去,到上帝那里去,到自身中去,进入自己的,分给他的死亡。

他将大衣套在工作衬衫上,戴上一顶粗笨的帽子,穿上胶鞋,他的财产中没有带走别的,除为了向人类表达自己精神所需要的东西:日记,铅笔和羽毛笔。然后他们上了车,坐在一个三等车厢油腻腻的长椅上,裹在大衣中。

②列夫·托尔斯泰不再这样称呼自己了,像对待他的钱、房子和荣誉一样,他也把他的名字扔在身后;他现在称自己为T·尼古拉耶夫——一个想为自己构想一种新生活和纯洁而正确的死亡的人的虚构的名字。现在他终于摆脱了一切羁绊,他可以在陌生的街道上做朝圣者,做学说和正直的话语的仆人。

③但他的生活、他的学说的可怕的对手——荣誉,他的折磨人的魔鬼和诱惑者,仍不放弃它的牺牲品。世俗不允许“它的”托尔斯泰属于自己。这个被追捕的人几乎还没有在火车车厢里坐下,旅行者中有人已经认出了这位大师,于是火车上所有的人都知道了,男人和女人们已经挤到车门口看他。他们随身带着的报纸带来一栏长长的、对这逃离监狱的珍贵动物的报道。

他已经被出卖和包围了,荣誉再一次,最后一次拦住了托尔斯泰通向完满的去路。所有的站都被警察告知,所有的公职人员都被动员起来,家里他们已经订好特快车,记者们从莫斯科,从彼得堡,从尼什尼叶——诺高奥特,从四面八方追踪他这只逃跑了的野.兽.。列夫·托尔斯泰不应该也不可以单独同自己一起,人们不容许他属于自己和实现他的神圣化。

④他已经被包围了,没有他能投身进去的灌木丛。无论他想在哪里脱身,荣誉都将置身于他的对面,它无所不在。但这时突然一阵冰冷的恐怖寒颤抖动着老人苍老的身体。他精疲力竭地靠在坚硬的木长椅上。汗从这个颤抖的人全身的毛孔中渗出来并从额头上滴下来,发烧从他的血液中出现。为了救他,疾病袭击了他,死神已经举起了他的大衣——黑暗的大衣,在追踪者面前盖住了他。

⑤在阿斯塔波瓦,一个小车站,他们不得不停下来。没有一家旅店、一座旅馆、一个豪华的地方让他藏身。站长羞愧地提供给他火车站大楼两层的木屋中的办公室。人们领这个打着寒战的人进去,突然他梦想过的一切都是真的了:这里就是那小房间,低矮而沉闷,充满了污浊气味和贫穷,铁床,煤油灯暗淡的光线——一下子离他所要逃离的豪华和舒适很远很远。

在死的时候,在最后的时刻,一切都变清楚了,像他所期望的:死神作为一个庄严的象征,纯洁地、无瑕地完全顺从他的艺术家之手。

⑥高尔基曾将列夫·托尔斯泰称为一个人类的人——这是一句精辟的话。因为他是同我们所有人一样的人,由同样龟裂的黏土塑成,带有同样世俗的不足,但是他更深刻地了解这些不足,更痛苦地忍受他们。

列夫·托尔斯泰从不是一个与众不同的、一个比他同时代的其他人更高的人,只是比大多数人更具人性,更有德行,更敏锐地思考,更清醒和更热情——仿佛是世界艺术家的工作室中那个看不见的原始形式的第一个,因而是最清晰的模型。

(选自茨威格《自画像》,有删改)

6本文的写作思路是怎样的?

第①~②段写他决心从家中逃走,摆脱一切羁绊。第③~⑤段写他出走被发现后,人们对他的追踪和包围。第⑥段进行总结,表明远离世俗和荣誉,过真实、朴素、自然的生活是托尔斯泰一生的追求。第①~⑤段是对第⑥段的有力烘托。

7分析文中加点的两个词语在文中的具体含义。

(1)小偷:说明托尔斯泰小心谨慎,因为一旦被发现,他将无法成行。

(2)野兽:①说明他已经放弃正统思想,跟他们在思想上不一样了,他的出走在观念上对他们构成了威胁;②说明他出走时态度坚决,不顾一切,像一头野兽。

说明托尔斯泰小心谨慎,因为一旦被发现,他将无法

成行。

①说明他已经放弃正统思想,跟他们在思想上不一样

了,他的出走在观念上对他们构成了威胁;②说明他出走时态

度坚决,不顾一切,像一头野兽。

8文章结尾说高尔基称托尔斯泰是“一个人类的人”的评价非常“精辟”。请简要分析这句评语“精辟”在何处。

“一个人类的人”意思是一个人类的榜样。这句话深刻、透彻地点明了托尔斯泰是一个真实普通的人但又比大多数人更具人性和德行等特点,所以说这句评语“精辟”。

9本文写托尔斯泰为什么不写他的文学创作,而选取他去世前离家出走这一事件?

远离荣誉与世俗,过真实、朴素、自然的普通人的生活是托尔斯泰一生的追求。选取出走这一行动方面的事件比写他的文学创作更能直接体现他的个性和理想。

10你班正在举行以“走近名人——托尔斯泰”为主题的综合性学习活动,请你积极参加,并完成以下任务。

(1)为了营造活动气氛,请你紧扣活动主题拟写一则宣传标语。

示例:读巨人著作,做时代先锋。

(2)下面这段文字是关于列夫·托尔斯泰《复活》的创作背景和主要内容的简单介绍,请按要求帮忙修改。

《复活》是托尔斯泰晚年最重要的作品。男主人公聂赫留朵夫是一个为自己和本阶级的罪恶而忏悔的形象,玛丝洛娃的不幸遭遇深深震动了他,他决心用自己的行动来赎罪。女主人公卡秋莎·玛丝洛娃是一个从受欺凌的地位中逐步觉醒并走向新生的下层妇女的形象。如果说与聂赫留朵夫的重逢震颤了她麻木的灵魂的话,那么与政治犯的接触则使她开始了对新生活的探索。

【A】玛丝洛娃的形象已经越出了当时一般作家用同情的笔调描写下层人民不幸遭遇的格局,而是深刻地表现了下层人民不可摧毁。【B】托尔斯泰晚年生活力求平民化,并保持着旺盛的创作精力,完成了中篇小说《哈泽·穆拉特》和《舞会之后》……等优秀作品。1910年,他在出走途中去世。

①【A】处画线句子成分残缺,修改意见: 应在“不可摧毁”后面加上“的坚强意志” 。

②【B】处画线句子标点符号使用不当,修改意见: 删去省略号 。

应在“不可摧毁”

后面加上“的坚强意志”

删去省略

号

(3)请你制作一张人物卡片,向同学们介绍列夫·托尔斯泰。

人物: 列夫·托尔斯泰

国籍: 俄国

代表作品: 《战争与和平》《复活》《安娜·卡列尼娜》

人物介绍: 19世纪末20世纪初最伟大的文学家,伟大的批判现实主义作家,被誉为具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”。

列夫·托尔斯泰

俄国

《战争与和平》《复活》《安娜·卡列尼娜》

19世纪末20世纪初最伟大的文学家,伟大的批判

现实主义作家,被誉为具有“最清醒的现实主义”的“天才艺

术家”。

END

感谢观看 下节课再会

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读