11 短文二篇 记承天寺夜游 课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 11 短文二篇 记承天寺夜游 课件(共31张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-25 20:57:42 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

记承天寺夜游

苏轼

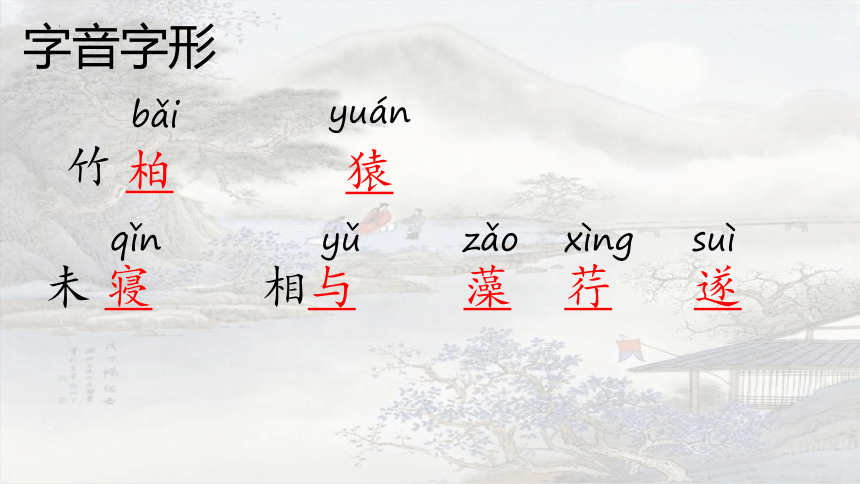

qǐn

yǔ

suì

zǎo

xìnɡ

bǎi

yuán

与

未

寝

相

遂

藻

荇

竹

柏

猿

字音字形

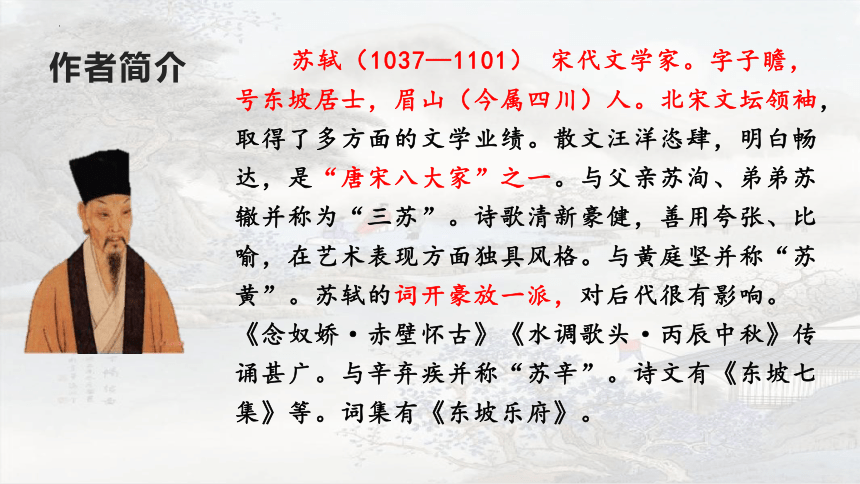

作者简介

苏轼(1037—1101) 宋代文学家。字子瞻,号东坡居士,眉山(今属四川)人。北宋文坛领袖,取得了多方面的文学业绩。散文汪洋恣肆,明白畅达,是“唐宋八大家”之一。与父亲苏洵、弟弟苏辙并称为“三苏”。诗歌清新豪健,善用夸张、比喻,在艺术表现方面独具风格。与黄庭坚并称“苏黄”。苏轼的词开豪放一派,对后代很有影响。《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头·丙辰中秋》传诵甚广。与辛弃疾并称“苏辛”。诗文有《东坡七集》等。词集有《东坡乐府》。

承天寺

苏东坡的散文名篇《记承天寺夜游》中的承天寺,指的是湖北黄州的承天寺。苏东坡曾谪居黄州,其间写下此文。南宋后期,该寺毁于兵灾。

知识连接

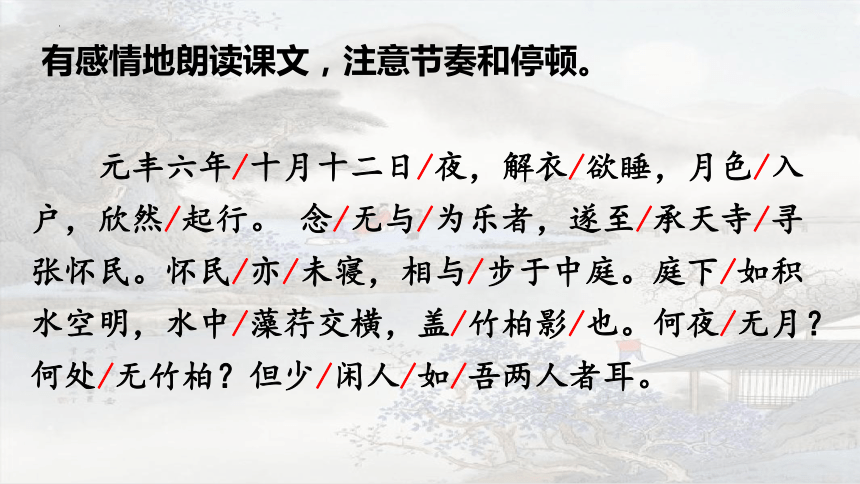

元丰六年/十月十二日/夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。 念/无与/为乐者,遂至/承天寺/寻张怀民。怀民/亦/未寝,相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻荇交横,盖/竹柏影/也。何夜/无月?何处/无竹柏?但少/闲人/如/吾两人者耳。

有感情地朗读课文,注意节奏和停顿。

记承天寺夜游

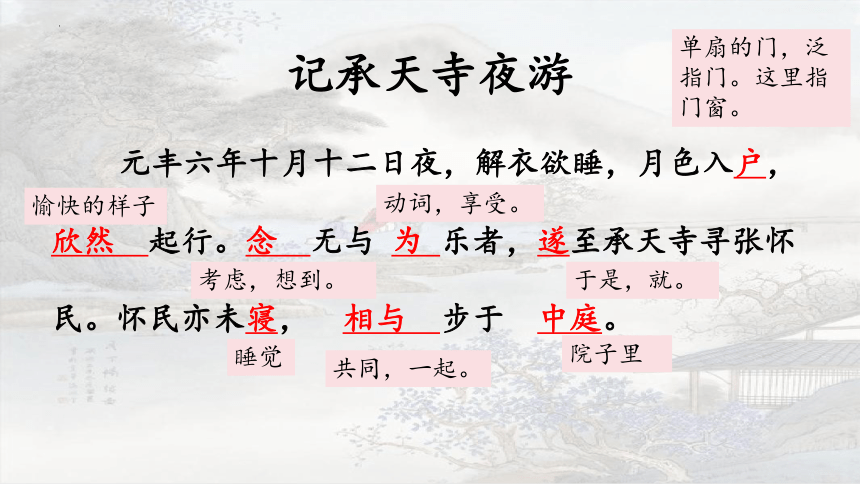

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然 起行。念 无与 为 乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝, 相与 步于 中庭。

单扇的门,泛指门。这里指门窗。

愉快的样子

考虑,想到。

于是,就。

动词,享受。

睡觉

院子里

共同,一起。

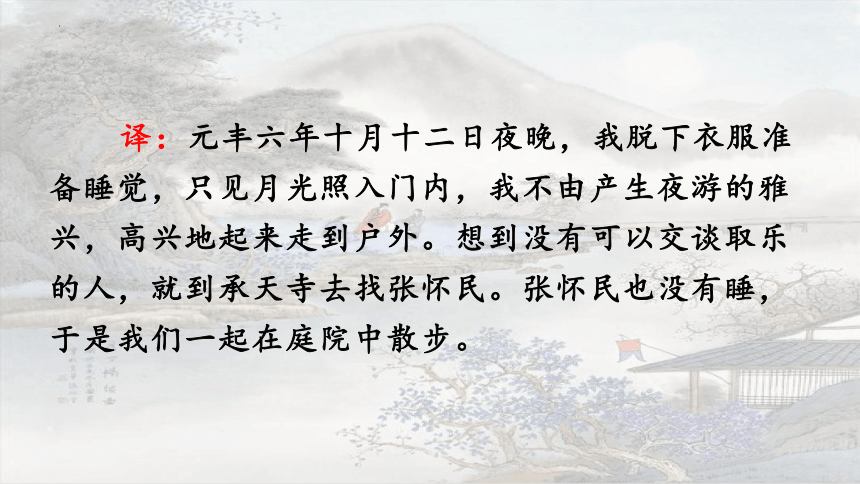

译:元丰六年十月十二日夜晚,我脱下衣服准备睡觉,只见月光照入门内,我不由产生夜游的雅兴,高兴地起来走到户外。想到没有可以交谈取乐的人,就到承天寺去找张怀民。张怀民也没有睡,于是我们一起在庭院中散步。

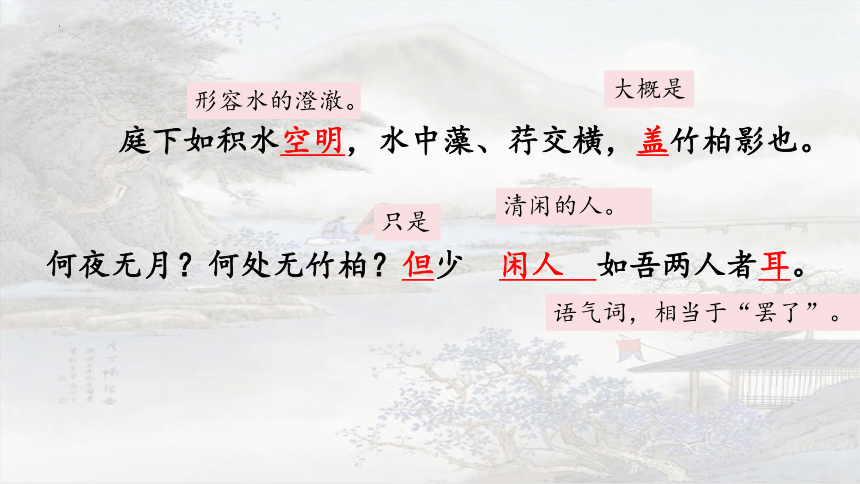

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少 闲人 如吾两人者耳。

大概是

只是

清闲的人。

语气词,相当于“罢了”。

形容水的澄澈。

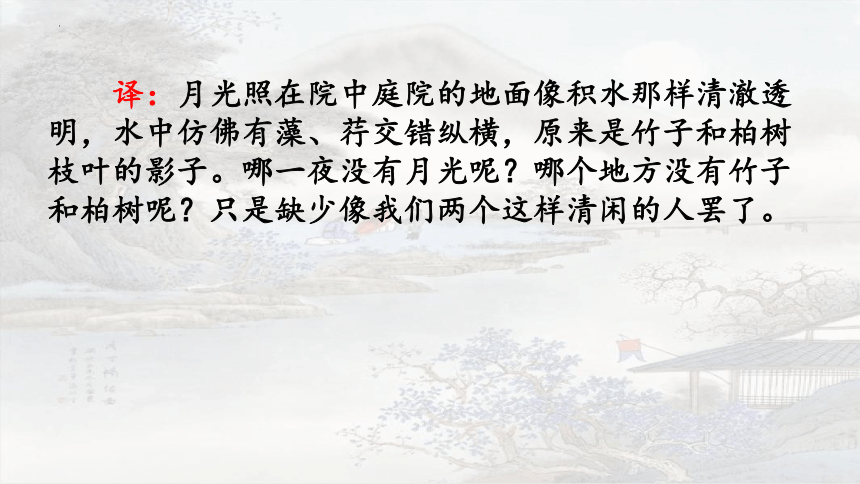

译:月光照在院中庭院的地面像积水那样清澈透明,水中仿佛有藻、荇交错纵横,原来是竹子和柏树枝叶的影子。哪一夜没有月光呢?哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

游

从标题《记承天寺夜游》中找出一个关键字。

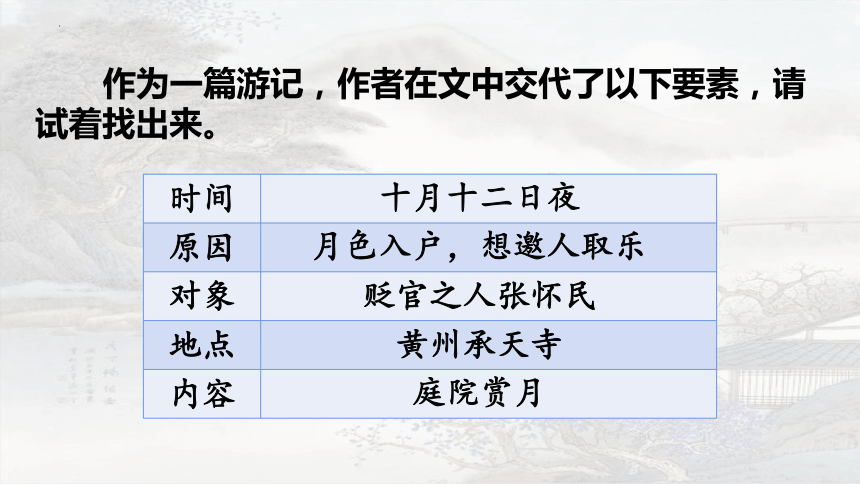

作为一篇游记,作者在文中交代了以下要素,请试着找出来。

时间

原因

对象

地点

内容

十月十二日夜

月色入户,想邀人取乐

贬官之人张怀民

黄州承天寺

庭院赏月

夜游期间,作者的心情发生了怎样的变化?先找关键句,再体会作者心情。

愉悦,从“月色人户,欣然起行”的真情流露中感受到。

孤独,从“念无与为乐者”中的知音难求中感受到。

沉醉,从“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”的写意描述中感受到。

悠闲,从“但少闲人如吾两人者耳”中的不胜感慨中可以感受到。

……

同学们刚才读出了苏轼愉悦、宁静的情怀,沉醉于美景中的欢畅,但是有的同学也感受到了一丝孤独与清冷。孤独是一种很折磨人的情绪,在这篇课文中苏轼究竟有没有流露出孤独的情绪?如果有的话,你是如何捕捉到的?

从夜游的原因看:有面对明月,“无与为乐”的孤独。

从夜游的地点看:承天寺,佛门之地,有一丝孤独之感。

从夜游的同伴看:“闲人”东坡和张怀民,两个被贬的失意官员。

从夜游的内容看:月光虽美似乎也有一丝清冷之意。

孤独是一种很特殊的心境,它往往是人在经历了一段特殊的人生后所沉淀下来的一种情绪。有谁知道苏轼的这段经历吗?

写作背景

苏轼于元丰二年(1079年)八月十日所作诗篇中“潜龙”一语遭谤,被下御史台狱,于是年十二月二十八日始出狱,史称“乌台诗案”。元丰三年二月到达黄州贬所,名义上是团练副使,却“不得签书公事”,实为看押。这篇文章开头即说“元丰六年十月十二日”,表明他在黄州贬所已经快满四年了。

张怀民(名梦得)此时也谪居黄州,暂寓承天寺。他们同是天涯沦落人,都因贬而获“闲”。本文即苏轼于元丰六年(1083年)在黄州任上所作的。

明确处境:

1 苏轼是一个得罪了皇帝和权臣的罪臣。

2 苏轼在黄州无权也无事。

面对孤寂的人生境遇,那天晚上苏轼的心境是怎样的?你从哪个词或哪个句子中可以感受到?

心境——平静、悠闲、恬淡;

词语——欣然、闲人;

句子——“庭下如积水空明,水中藻、荐交横,盖竹柏影也“等。

赏析美景:“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”

作者用“积水空明”比喻月光,写出了庭院中月光的空灵清澈,用“藻、荇交横”比喻月下美丽的竹柏倒影,写出了倒影的清丽淡雅:点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

作者是怎样写月光的空明的?

把月光比作水描写出了月光的澄澈透明的美

用竹柏的影子来衬托。

如何理解“但少闲人如吾两人者耳”的“闲人”?

“闲人”,即清闲的人,这里并不是指无聊、无所事事的人,而是包含着复杂的意味。

“闲人”指有闲情雅致的人。

“闲人”一词中包含了作者郁郁不得志的悲凉心境。

贬谪的悲凉

人生的感慨

赏月的欣喜

漫步的悠闲

闲

“闲人”既指二人的政治处境,即作为贬谪之人,无职无权,清闲无比,内心悲凉无可诉说;

又指夜游时的心境,闲情雅致,即空灵自在,悠游自如,故能欣赏到一派空明的景象。

既含有自嘲、自慰之意——不能修齐治平,只好夤夜夜游赏月;又颇有自许的意味——此等美景,

如果不是我们两个富有情趣之人欣赏,岂不浪费?这又表现出一种达观的生活态度。

知识连接:东坡食汤饼

苏轼与弟弟苏辙贬谪到南方时曾经在梧州、藤州之间相遇,路边有卖汤饼的人,于是兄弟二人买了汤饼吃,汤饼粗陋得难以下咽。苏辙放下筷子叹气,但是苏轼已经很快吃光了,他慢悠悠地对苏辙说:“九三郎,你还想细细咀嚼吗?”说完大笑着站起来。秦少游听说这件事后,说:“这是东坡先生‘只管饮酒,莫管它的味道的风格罢了。”

从“东坡食汤饼”中,可以看出苏轼是一个幽默、乐观、开朗、豁达、洒脱的人。面对粗茶淡饭,食之坦然;面对人生的坎坷,依然是乐观、开朗。

本文通过对夜游承天寺庭院所见的月下美景的描绘,创造了一个清幽宁静的艺术境界,传达了作者复杂微妙的心境,抒发了作者寄情自然美景以排遣忧郁的旷达胸襟。

主 旨

相与步于中庭

名词用作动词,散步。

词类活用

判断句:

盖竹柏影也 “……也”表判断。

省略句:

解衣欲睡 省略主语“余”。

倒装句:

相与步于中庭 状语后置,应为“相与于中庭步”。

文言句式

叙事简洁,写景别致。

作者写到承天寺找张怀民时,只用“亦未寝”三个字,略去相见时的对话,省了不少笔墨,使文章十分紧凑。全文写景只有一句话:“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”这里先虚后实,暗用了“月光如水”的比喻,写法巧妙,匠心独运,有别具一格的艺术效果。

写作特色

比较《答谢中书书》和《记承天寺夜游》的语言风格、写景手法和情感。

语言风格:前者多用骈文,用词华美;后者多用散文,

语言清丽。

写景手法:前者通过高低、远近、动静变化,视觉、

听觉的立体感受来写景;后者只用18个字

勾勒出一幅空明的月光图。

情 感:前者表达了融情山水的志趣;后者表达了

超越孤独的旷达。

拓展延伸——小品文

小品文即小品,散文的形式之一。

题材的包容和体裁的自由,可以说是小品文的主要特点。尺牍、游记、日记、序跋、辞赋、小说等文体都可以是小品文。

小品文作为文体的兴盛是在明清时期,主要在晚明阶段。而小品文的渊源则可以追溯到先秦时期。晚明小品文的兴盛是与当时的社会现实、社会风尚和思潮影响分不开的。小品文也是随笔、杂感等杂文的别称。小品文中的讽刺小品,就是用幽默讽刺笔调,批判错误思想,抨击腐朽事物的杂文。

小品文特征:

一曰真。人真、情真、语真。要求为文不做作、不矫饰,不隐藏情感,至情至性,纯真流露,所谓“性灵”。

二曰趣。情趣、理趣、谐趣、韵趣。新鲜多姿,幽默诙谐,情趣盎然。

三曰闲。格调悠闲轻松,最宜闲暇时消遣。

四曰畅。语言通俗流畅,语语家常,雅俗共赏。

五曰小。篇幅短小,但小中寓大。

记承天寺夜游

苏轼

qǐn

yǔ

suì

zǎo

xìnɡ

bǎi

yuán

与

未

寝

相

遂

藻

荇

竹

柏

猿

字音字形

作者简介

苏轼(1037—1101) 宋代文学家。字子瞻,号东坡居士,眉山(今属四川)人。北宋文坛领袖,取得了多方面的文学业绩。散文汪洋恣肆,明白畅达,是“唐宋八大家”之一。与父亲苏洵、弟弟苏辙并称为“三苏”。诗歌清新豪健,善用夸张、比喻,在艺术表现方面独具风格。与黄庭坚并称“苏黄”。苏轼的词开豪放一派,对后代很有影响。《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头·丙辰中秋》传诵甚广。与辛弃疾并称“苏辛”。诗文有《东坡七集》等。词集有《东坡乐府》。

承天寺

苏东坡的散文名篇《记承天寺夜游》中的承天寺,指的是湖北黄州的承天寺。苏东坡曾谪居黄州,其间写下此文。南宋后期,该寺毁于兵灾。

知识连接

元丰六年/十月十二日/夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。 念/无与/为乐者,遂至/承天寺/寻张怀民。怀民/亦/未寝,相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻荇交横,盖/竹柏影/也。何夜/无月?何处/无竹柏?但少/闲人/如/吾两人者耳。

有感情地朗读课文,注意节奏和停顿。

记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然 起行。念 无与 为 乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝, 相与 步于 中庭。

单扇的门,泛指门。这里指门窗。

愉快的样子

考虑,想到。

于是,就。

动词,享受。

睡觉

院子里

共同,一起。

译:元丰六年十月十二日夜晚,我脱下衣服准备睡觉,只见月光照入门内,我不由产生夜游的雅兴,高兴地起来走到户外。想到没有可以交谈取乐的人,就到承天寺去找张怀民。张怀民也没有睡,于是我们一起在庭院中散步。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少 闲人 如吾两人者耳。

大概是

只是

清闲的人。

语气词,相当于“罢了”。

形容水的澄澈。

译:月光照在院中庭院的地面像积水那样清澈透明,水中仿佛有藻、荇交错纵横,原来是竹子和柏树枝叶的影子。哪一夜没有月光呢?哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

游

从标题《记承天寺夜游》中找出一个关键字。

作为一篇游记,作者在文中交代了以下要素,请试着找出来。

时间

原因

对象

地点

内容

十月十二日夜

月色入户,想邀人取乐

贬官之人张怀民

黄州承天寺

庭院赏月

夜游期间,作者的心情发生了怎样的变化?先找关键句,再体会作者心情。

愉悦,从“月色人户,欣然起行”的真情流露中感受到。

孤独,从“念无与为乐者”中的知音难求中感受到。

沉醉,从“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”的写意描述中感受到。

悠闲,从“但少闲人如吾两人者耳”中的不胜感慨中可以感受到。

……

同学们刚才读出了苏轼愉悦、宁静的情怀,沉醉于美景中的欢畅,但是有的同学也感受到了一丝孤独与清冷。孤独是一种很折磨人的情绪,在这篇课文中苏轼究竟有没有流露出孤独的情绪?如果有的话,你是如何捕捉到的?

从夜游的原因看:有面对明月,“无与为乐”的孤独。

从夜游的地点看:承天寺,佛门之地,有一丝孤独之感。

从夜游的同伴看:“闲人”东坡和张怀民,两个被贬的失意官员。

从夜游的内容看:月光虽美似乎也有一丝清冷之意。

孤独是一种很特殊的心境,它往往是人在经历了一段特殊的人生后所沉淀下来的一种情绪。有谁知道苏轼的这段经历吗?

写作背景

苏轼于元丰二年(1079年)八月十日所作诗篇中“潜龙”一语遭谤,被下御史台狱,于是年十二月二十八日始出狱,史称“乌台诗案”。元丰三年二月到达黄州贬所,名义上是团练副使,却“不得签书公事”,实为看押。这篇文章开头即说“元丰六年十月十二日”,表明他在黄州贬所已经快满四年了。

张怀民(名梦得)此时也谪居黄州,暂寓承天寺。他们同是天涯沦落人,都因贬而获“闲”。本文即苏轼于元丰六年(1083年)在黄州任上所作的。

明确处境:

1 苏轼是一个得罪了皇帝和权臣的罪臣。

2 苏轼在黄州无权也无事。

面对孤寂的人生境遇,那天晚上苏轼的心境是怎样的?你从哪个词或哪个句子中可以感受到?

心境——平静、悠闲、恬淡;

词语——欣然、闲人;

句子——“庭下如积水空明,水中藻、荐交横,盖竹柏影也“等。

赏析美景:“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”

作者用“积水空明”比喻月光,写出了庭院中月光的空灵清澈,用“藻、荇交横”比喻月下美丽的竹柏倒影,写出了倒影的清丽淡雅:点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

作者是怎样写月光的空明的?

把月光比作水描写出了月光的澄澈透明的美

用竹柏的影子来衬托。

如何理解“但少闲人如吾两人者耳”的“闲人”?

“闲人”,即清闲的人,这里并不是指无聊、无所事事的人,而是包含着复杂的意味。

“闲人”指有闲情雅致的人。

“闲人”一词中包含了作者郁郁不得志的悲凉心境。

贬谪的悲凉

人生的感慨

赏月的欣喜

漫步的悠闲

闲

“闲人”既指二人的政治处境,即作为贬谪之人,无职无权,清闲无比,内心悲凉无可诉说;

又指夜游时的心境,闲情雅致,即空灵自在,悠游自如,故能欣赏到一派空明的景象。

既含有自嘲、自慰之意——不能修齐治平,只好夤夜夜游赏月;又颇有自许的意味——此等美景,

如果不是我们两个富有情趣之人欣赏,岂不浪费?这又表现出一种达观的生活态度。

知识连接:东坡食汤饼

苏轼与弟弟苏辙贬谪到南方时曾经在梧州、藤州之间相遇,路边有卖汤饼的人,于是兄弟二人买了汤饼吃,汤饼粗陋得难以下咽。苏辙放下筷子叹气,但是苏轼已经很快吃光了,他慢悠悠地对苏辙说:“九三郎,你还想细细咀嚼吗?”说完大笑着站起来。秦少游听说这件事后,说:“这是东坡先生‘只管饮酒,莫管它的味道的风格罢了。”

从“东坡食汤饼”中,可以看出苏轼是一个幽默、乐观、开朗、豁达、洒脱的人。面对粗茶淡饭,食之坦然;面对人生的坎坷,依然是乐观、开朗。

本文通过对夜游承天寺庭院所见的月下美景的描绘,创造了一个清幽宁静的艺术境界,传达了作者复杂微妙的心境,抒发了作者寄情自然美景以排遣忧郁的旷达胸襟。

主 旨

相与步于中庭

名词用作动词,散步。

词类活用

判断句:

盖竹柏影也 “……也”表判断。

省略句:

解衣欲睡 省略主语“余”。

倒装句:

相与步于中庭 状语后置,应为“相与于中庭步”。

文言句式

叙事简洁,写景别致。

作者写到承天寺找张怀民时,只用“亦未寝”三个字,略去相见时的对话,省了不少笔墨,使文章十分紧凑。全文写景只有一句话:“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”这里先虚后实,暗用了“月光如水”的比喻,写法巧妙,匠心独运,有别具一格的艺术效果。

写作特色

比较《答谢中书书》和《记承天寺夜游》的语言风格、写景手法和情感。

语言风格:前者多用骈文,用词华美;后者多用散文,

语言清丽。

写景手法:前者通过高低、远近、动静变化,视觉、

听觉的立体感受来写景;后者只用18个字

勾勒出一幅空明的月光图。

情 感:前者表达了融情山水的志趣;后者表达了

超越孤独的旷达。

拓展延伸——小品文

小品文即小品,散文的形式之一。

题材的包容和体裁的自由,可以说是小品文的主要特点。尺牍、游记、日记、序跋、辞赋、小说等文体都可以是小品文。

小品文作为文体的兴盛是在明清时期,主要在晚明阶段。而小品文的渊源则可以追溯到先秦时期。晚明小品文的兴盛是与当时的社会现实、社会风尚和思潮影响分不开的。小品文也是随笔、杂感等杂文的别称。小品文中的讽刺小品,就是用幽默讽刺笔调,批判错误思想,抨击腐朽事物的杂文。

小品文特征:

一曰真。人真、情真、语真。要求为文不做作、不矫饰,不隐藏情感,至情至性,纯真流露,所谓“性灵”。

二曰趣。情趣、理趣、谐趣、韵趣。新鲜多姿,幽默诙谐,情趣盎然。

三曰闲。格调悠闲轻松,最宜闲暇时消遣。

四曰畅。语言通俗流畅,语语家常,雅俗共赏。

五曰小。篇幅短小,但小中寓大。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读