11 短文二篇 答谢中书书 课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 11 短文二篇 答谢中书书 课件(共22张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-26 20:22:48 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

山的高俊,水的清澈,石的辉映,树的青翠,竹的修长,雾的消散,猿的长啸,鸟的啼鸣,夕阳西沉,金鳞腾跃……无不让我们心驰神往,欲罢不能,欲言还休。古往今来,有多少文人墨客争相借景抒怀,寄情山水则生绵绵情思。今天,我们一起学习《答谢中书书》,感受古人心灵的律动。

答谢中书书

【南朝梁】陶弘景

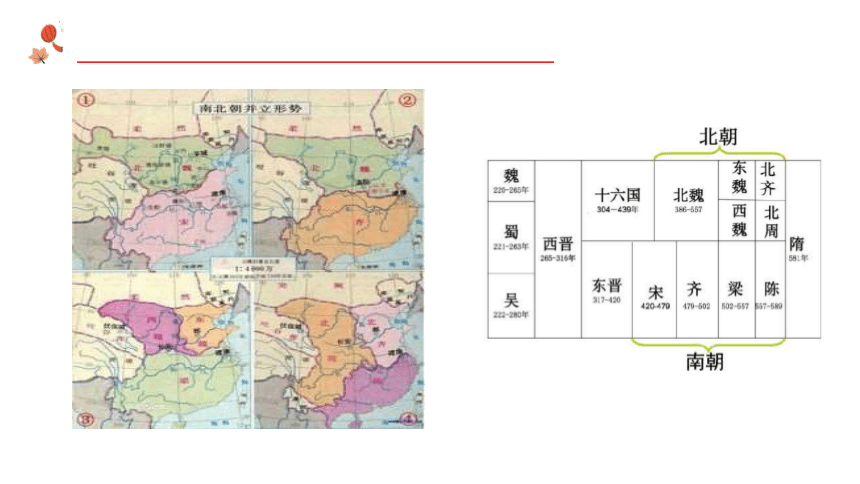

【南北朝】

南北朝 是南朝和北朝的统称。南北朝时期处于分裂状态,自东晋十六国至隋朝,始于420年刘裕建立南朝宋,止于589年隋灭南朝陈。

南朝(420-589)承自东晋,有南朝宋、齐、梁、陈四朝,均以建康为都;北朝(386-581)承自十六国,有北魏、东魏、西魏、北齐和北周五朝,北魏分裂为东魏、西魏,北齐取代东魏,北周取代西魏,北周灭北齐。

南北朝前期仍是世族政治,社会阶层分为世族、齐民编户、依附户及奴婢,对外交流也很兴旺,东到日本和朝鲜半岛,西到西域、中亚、西亚,南到东南亚与南亚。此时也出现民族大融合的趋势,比如北魏孝文帝改革,进一步加速少数民族汉化的步伐。

陶弘景(456—536) 南朝齐梁时思想家。字通明,自号华阳隐居,丹阳秣陵(今江苏南京)人。曾于句曲山华阳洞隐居多年。隐居期间,“国家每有吉凶征讨大事,无不前以咨询,月中常有数信,时人谓为‘山中宰相’”(《南史·陶弘景传》),有《陶隐居集》。

【人物系】

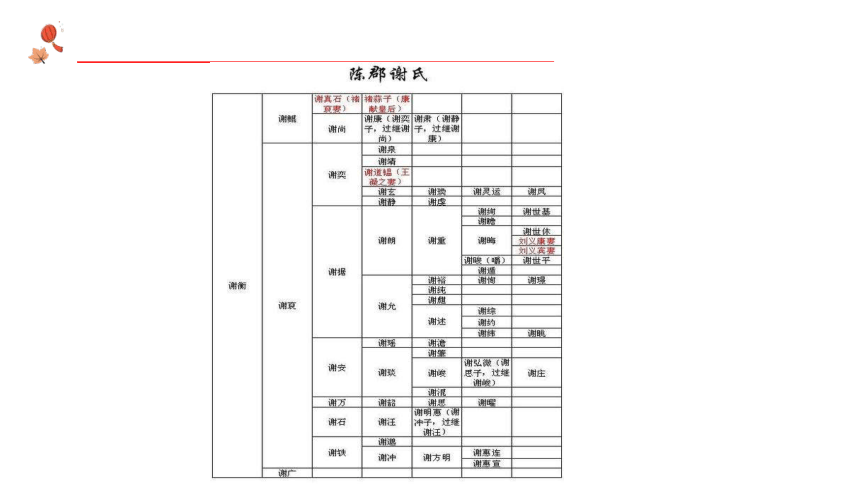

谢徵(公元500~536年),字元度,陈郡阳夏人,南北朝梁人。幼聪慧,父异之曰:"此子非常器,所忧者寿;若天假其年,吾无恨矣。"既长,美丽风采,好学善文。初为安西安成王法曹,迁豫章王记室,兼中书舍人。后迁乎北谘议参军,兼鸿胪卿,舍人如故,时魏中山王元略还北,高祖饯于武德殿,赋诗三十韵,限三刻成,谢徽二刻便就,其辞甚美,帝再览,赞赏不已。

南北朝时期,这个时期政局动荡,矛盾尖锐,不少文人往往遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱。陶弘景就是因看透了混浊的人世,而隐居山林。这些文人在他们的书信中,常常描山画水,以示志趣,并作为对友人的安慰。此文就是陶弘景隐居时回复谢中书的一封信。

【背景因】

书 即书信。古人的书信又叫“尺牍”或“信札”,是一种应用文体,多记事陈情。

特征:与韵文相对,以记事为主,夹叙夹议,有时也写景寄情。

【标题解】

答 \谢 中 书\ 书

中书舍人,官名。魏晋时于中书省内置中书通事舍人,掌传宣诏命。南朝沿置,至梁,除"通事"二字,称中书舍人,任起草诏令之职,参与机密,权力日重。

陶弘景( )

夕日欲颓( )

沉鳞竞跃( )

与其奇者( )

tuí

yuè

yù

hónɡ

答谢中书书

【南朝梁】

山川/之美,古来/共谈。高峰/入云,清流/见底。两岸/石壁,五色/交辉。青林/翠竹,四时/具备。晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。实是/欲界之仙都。自/康乐/以来,未复有/能与其奇者。

1、四言为主,句式整齐;语言凝练,言简意赅(无一句之虚,无一

字之冗);对偶修辞,音韵和美;骈散结合,抑扬顿挫。

2、先言“高峰”给人以印象,再以“入云”给人以具象.同样,先

以“清流”使人初感,“见底”则给人以实感.“五色交

辉”“猿鸟乱鸣”“沉鳞竞跃”,“交”“乱”“竞”几个副

词的运用,使颜色、声音、动作的状态表露无遗.最后以长句收

束,犹如滔滔急流,泻入大海.

朗读体会:

石壁色彩斑斓,交相辉映。

四季。

消散。

坠落。

水中潜游的鱼。

神仙居住的美好世界。

“欣赏”

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

任务二 自读课文,疏通文意并构建知识体系

山川(景色)的美丽,自古以来就是(文人雅士)共同谈论、赞叹的啊。巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。青葱的树木、翠绿的竹丛,四季常存。清晨的薄雾将要消散的时候,(可听到)猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;夕阳快要落山了,潜游在水中的鱼争相跳出水面。(这里)实在是人间仙境啊。自从南朝谢灵运以来,就再也没有人能欣赏、领悟这种奇丽的景色了。

词语释义的方法:

1、究本溯源:

夕阳欲颓

( 会意。从页( xié),人头;从秃,无发。本义:头秃,今意为“落”。)

沉鳞竞跃

( 会意。二人头上带荆刀(辛)的奴隶竞逐。本义:争竞,今意为“争着”。

竟

( 会意。从音从人。乐曲尽。今意“最终”。)

2、语境推论:

五色交辉 (辉映)

晓雾将歇 ( 消散)

夕日欲颓 (坠落)

未复有能与其奇者(欣赏)

任务三 悦读美文,评赏文中的“山川之美”

欣赏角度:

①视角多样:高与低、前与后、上与下、早与晚,皆成风景。

②生机无限:大自然的无限生机尽在短文的字里行间,动植物都是生机勃勃的。

③细节生辉∶美感就在某个字眼里,美感就在句子细微之处。

④多种感官:风景可以看,可以听,可以触碰,更可以用心感受。

⑤色彩丰富:石壁色彩斑斓,竹林青葱茂密,其实云雾、夕阳、潜游的鱼儿也有各

自的颜色…

高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

晨

昏

仰视、俯察

极目远眺

静景

动景

视角多样:“高峰入云,清流见底”让让我们仿佛抬头看见高耸入天际的山

峰,低头又见清澈见底的水流。一高一低,仰俯之间,天地是

那样的广袤,景色是如此的迷人。听山林间有“猿鸟乱鸣”,

看河流里有“沉鳞竞跃”,美景环绕,美不胜收!

【示例】

我的评赏:

任务四 探究文意,感受作者的胸怀。

谢灵运开创了山水诗,描绘的山水清丽曼妙,备受后世山水诗人的尊重陶弘景来到谢灵运曾涉足的山水胜地,写下“自康乐以来,未复有能与其奇者”一句,既表达了自己对谢灵运的敬仰之情、追慕前贤之意,又表现了自己热爱山水、淡泊名利的志趣及得山水之妙的自矜意味。

问题:根据资料探究文末提及“康乐公”的原因。

谢灵运(385年~433年),字灵运,陈郡阳夏县人,东晋至刘宋时期大臣、佛学家、旅行家,山水诗派鼻祖,秘书郎谢瑍之子。

出身陈郡谢氏,生于会稽郡(今属绍兴市),袭封康乐县公。宋文帝时,以"叛逆"罪处死,时年四十九岁。

年少好学,博览群书,工诗善文。其诗清新如出水芙蓉,与颜延之齐名,并称"颜谢",是第一位全力创作山水诗的诗人。

明志

因为当时谢征奉梁王之命请陶弘景还朝为官,辅佐朝廷政事,谢征当时和陶弘景是好友,但陶弘景留恋山中美景,已经看透人世沧桑,早就决定隐居山中。所以他写下答谢中书书一文来回应谢征。标题上把谢征称为谢中书也一表明陶弘景与谢征道不同不相为谋。

文章以感慨发端:山川之美,古来共谈,有高雅情怀的人才可能品味山川之美,将内心的感受与友人交流,是人生一大乐事,反映了作者娱情山水的思想。

作者正是将谢中书当作能够谈山论水的朋友,同时也期望与古往今来的林泉高士相比肩。此文称道江南山水之美,笔笼山川,纸纳四时,文辞清丽,堪称六朝山水小品名作。

小结

魏晋时期归隐演变成为群体行为,成因:

第一,社会因素。魏晋时期阶级斗争日趋激烈,官员“排除异己”,迫害同僚,朝堂之上派系林立、争权夺势,很多不愿与他们同流合污的名士都遣到杀害,致使一些人感到心寒,不如辞官归隐自在,归隐实际上是一种无奈之下做出的决定。

第二,制度因素。魏晋时期的门阀制度以宗族为基础,等级明确是显著特点。士族门阀参与政权,对政治有巨大的影响力,而寒门要从政是非常难的。

第三,个人因素。魏晋时期,不少人对于当时动荡的局势感到十分忧心,但由于从政难、能力有限,有心无力使得很多人最终选择以逃避的形式面对社会现实,他们希望在山林间忘却世间烦心事。再加上山林具有的自然之美,又是这些人一直向往的,所以在官场令其失望的时候,他们自然就会倾向于在山林之间寻找慰藉。

课外连接

山的高俊,水的清澈,石的辉映,树的青翠,竹的修长,雾的消散,猿的长啸,鸟的啼鸣,夕阳西沉,金鳞腾跃……无不让我们心驰神往,欲罢不能,欲言还休。古往今来,有多少文人墨客争相借景抒怀,寄情山水则生绵绵情思。今天,我们一起学习《答谢中书书》,感受古人心灵的律动。

答谢中书书

【南朝梁】陶弘景

【南北朝】

南北朝 是南朝和北朝的统称。南北朝时期处于分裂状态,自东晋十六国至隋朝,始于420年刘裕建立南朝宋,止于589年隋灭南朝陈。

南朝(420-589)承自东晋,有南朝宋、齐、梁、陈四朝,均以建康为都;北朝(386-581)承自十六国,有北魏、东魏、西魏、北齐和北周五朝,北魏分裂为东魏、西魏,北齐取代东魏,北周取代西魏,北周灭北齐。

南北朝前期仍是世族政治,社会阶层分为世族、齐民编户、依附户及奴婢,对外交流也很兴旺,东到日本和朝鲜半岛,西到西域、中亚、西亚,南到东南亚与南亚。此时也出现民族大融合的趋势,比如北魏孝文帝改革,进一步加速少数民族汉化的步伐。

陶弘景(456—536) 南朝齐梁时思想家。字通明,自号华阳隐居,丹阳秣陵(今江苏南京)人。曾于句曲山华阳洞隐居多年。隐居期间,“国家每有吉凶征讨大事,无不前以咨询,月中常有数信,时人谓为‘山中宰相’”(《南史·陶弘景传》),有《陶隐居集》。

【人物系】

谢徵(公元500~536年),字元度,陈郡阳夏人,南北朝梁人。幼聪慧,父异之曰:"此子非常器,所忧者寿;若天假其年,吾无恨矣。"既长,美丽风采,好学善文。初为安西安成王法曹,迁豫章王记室,兼中书舍人。后迁乎北谘议参军,兼鸿胪卿,舍人如故,时魏中山王元略还北,高祖饯于武德殿,赋诗三十韵,限三刻成,谢徽二刻便就,其辞甚美,帝再览,赞赏不已。

南北朝时期,这个时期政局动荡,矛盾尖锐,不少文人往往遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱。陶弘景就是因看透了混浊的人世,而隐居山林。这些文人在他们的书信中,常常描山画水,以示志趣,并作为对友人的安慰。此文就是陶弘景隐居时回复谢中书的一封信。

【背景因】

书 即书信。古人的书信又叫“尺牍”或“信札”,是一种应用文体,多记事陈情。

特征:与韵文相对,以记事为主,夹叙夹议,有时也写景寄情。

【标题解】

答 \谢 中 书\ 书

中书舍人,官名。魏晋时于中书省内置中书通事舍人,掌传宣诏命。南朝沿置,至梁,除"通事"二字,称中书舍人,任起草诏令之职,参与机密,权力日重。

陶弘景( )

夕日欲颓( )

沉鳞竞跃( )

与其奇者( )

tuí

yuè

yù

hónɡ

答谢中书书

【南朝梁】

山川/之美,古来/共谈。高峰/入云,清流/见底。两岸/石壁,五色/交辉。青林/翠竹,四时/具备。晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。实是/欲界之仙都。自/康乐/以来,未复有/能与其奇者。

1、四言为主,句式整齐;语言凝练,言简意赅(无一句之虚,无一

字之冗);对偶修辞,音韵和美;骈散结合,抑扬顿挫。

2、先言“高峰”给人以印象,再以“入云”给人以具象.同样,先

以“清流”使人初感,“见底”则给人以实感.“五色交

辉”“猿鸟乱鸣”“沉鳞竞跃”,“交”“乱”“竞”几个副

词的运用,使颜色、声音、动作的状态表露无遗.最后以长句收

束,犹如滔滔急流,泻入大海.

朗读体会:

石壁色彩斑斓,交相辉映。

四季。

消散。

坠落。

水中潜游的鱼。

神仙居住的美好世界。

“欣赏”

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

任务二 自读课文,疏通文意并构建知识体系

山川(景色)的美丽,自古以来就是(文人雅士)共同谈论、赞叹的啊。巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。青葱的树木、翠绿的竹丛,四季常存。清晨的薄雾将要消散的时候,(可听到)猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;夕阳快要落山了,潜游在水中的鱼争相跳出水面。(这里)实在是人间仙境啊。自从南朝谢灵运以来,就再也没有人能欣赏、领悟这种奇丽的景色了。

词语释义的方法:

1、究本溯源:

夕阳欲颓

( 会意。从页( xié),人头;从秃,无发。本义:头秃,今意为“落”。)

沉鳞竞跃

( 会意。二人头上带荆刀(辛)的奴隶竞逐。本义:争竞,今意为“争着”。

竟

( 会意。从音从人。乐曲尽。今意“最终”。)

2、语境推论:

五色交辉 (辉映)

晓雾将歇 ( 消散)

夕日欲颓 (坠落)

未复有能与其奇者(欣赏)

任务三 悦读美文,评赏文中的“山川之美”

欣赏角度:

①视角多样:高与低、前与后、上与下、早与晚,皆成风景。

②生机无限:大自然的无限生机尽在短文的字里行间,动植物都是生机勃勃的。

③细节生辉∶美感就在某个字眼里,美感就在句子细微之处。

④多种感官:风景可以看,可以听,可以触碰,更可以用心感受。

⑤色彩丰富:石壁色彩斑斓,竹林青葱茂密,其实云雾、夕阳、潜游的鱼儿也有各

自的颜色…

高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

晨

昏

仰视、俯察

极目远眺

静景

动景

视角多样:“高峰入云,清流见底”让让我们仿佛抬头看见高耸入天际的山

峰,低头又见清澈见底的水流。一高一低,仰俯之间,天地是

那样的广袤,景色是如此的迷人。听山林间有“猿鸟乱鸣”,

看河流里有“沉鳞竞跃”,美景环绕,美不胜收!

【示例】

我的评赏:

任务四 探究文意,感受作者的胸怀。

谢灵运开创了山水诗,描绘的山水清丽曼妙,备受后世山水诗人的尊重陶弘景来到谢灵运曾涉足的山水胜地,写下“自康乐以来,未复有能与其奇者”一句,既表达了自己对谢灵运的敬仰之情、追慕前贤之意,又表现了自己热爱山水、淡泊名利的志趣及得山水之妙的自矜意味。

问题:根据资料探究文末提及“康乐公”的原因。

谢灵运(385年~433年),字灵运,陈郡阳夏县人,东晋至刘宋时期大臣、佛学家、旅行家,山水诗派鼻祖,秘书郎谢瑍之子。

出身陈郡谢氏,生于会稽郡(今属绍兴市),袭封康乐县公。宋文帝时,以"叛逆"罪处死,时年四十九岁。

年少好学,博览群书,工诗善文。其诗清新如出水芙蓉,与颜延之齐名,并称"颜谢",是第一位全力创作山水诗的诗人。

明志

因为当时谢征奉梁王之命请陶弘景还朝为官,辅佐朝廷政事,谢征当时和陶弘景是好友,但陶弘景留恋山中美景,已经看透人世沧桑,早就决定隐居山中。所以他写下答谢中书书一文来回应谢征。标题上把谢征称为谢中书也一表明陶弘景与谢征道不同不相为谋。

文章以感慨发端:山川之美,古来共谈,有高雅情怀的人才可能品味山川之美,将内心的感受与友人交流,是人生一大乐事,反映了作者娱情山水的思想。

作者正是将谢中书当作能够谈山论水的朋友,同时也期望与古往今来的林泉高士相比肩。此文称道江南山水之美,笔笼山川,纸纳四时,文辞清丽,堪称六朝山水小品名作。

小结

魏晋时期归隐演变成为群体行为,成因:

第一,社会因素。魏晋时期阶级斗争日趋激烈,官员“排除异己”,迫害同僚,朝堂之上派系林立、争权夺势,很多不愿与他们同流合污的名士都遣到杀害,致使一些人感到心寒,不如辞官归隐自在,归隐实际上是一种无奈之下做出的决定。

第二,制度因素。魏晋时期的门阀制度以宗族为基础,等级明确是显著特点。士族门阀参与政权,对政治有巨大的影响力,而寒门要从政是非常难的。

第三,个人因素。魏晋时期,不少人对于当时动荡的局势感到十分忧心,但由于从政难、能力有限,有心无力使得很多人最终选择以逃避的形式面对社会现实,他们希望在山林间忘却世间烦心事。再加上山林具有的自然之美,又是这些人一直向往的,所以在官场令其失望的时候,他们自然就会倾向于在山林之间寻找慰藉。

课外连接

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读