11 短文二篇 课件(共85张PPT)

图片预览

文档简介

(共85张PPT)

明月·诗情

天的清明,地的广袤,山的挺拔,树的健壮……无不让我们心驰神往。古往今来,有多少文人墨客争相借景抒怀——寄情山水则生绵绵情思,抬头望月则发无限感慨。今天,我们一起学习两篇短文,借山水、明月感受两位古人心灵的律动。

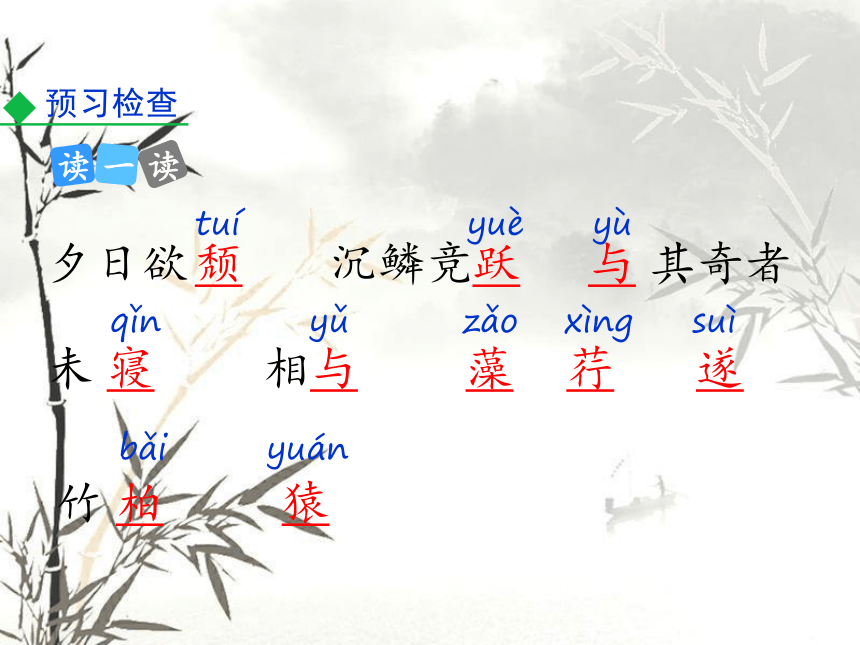

tuí

yuè

yù

qǐn

yǔ

suì

zǎo

xìnɡ

bǎi

yuán

夕日欲

颓

沉鳞竞

跃

与

其奇者

未

寝

相

与

遂

藻

荇

竹

柏

猿

读一读

预习检查

记承天寺夜游

北宋·苏轼

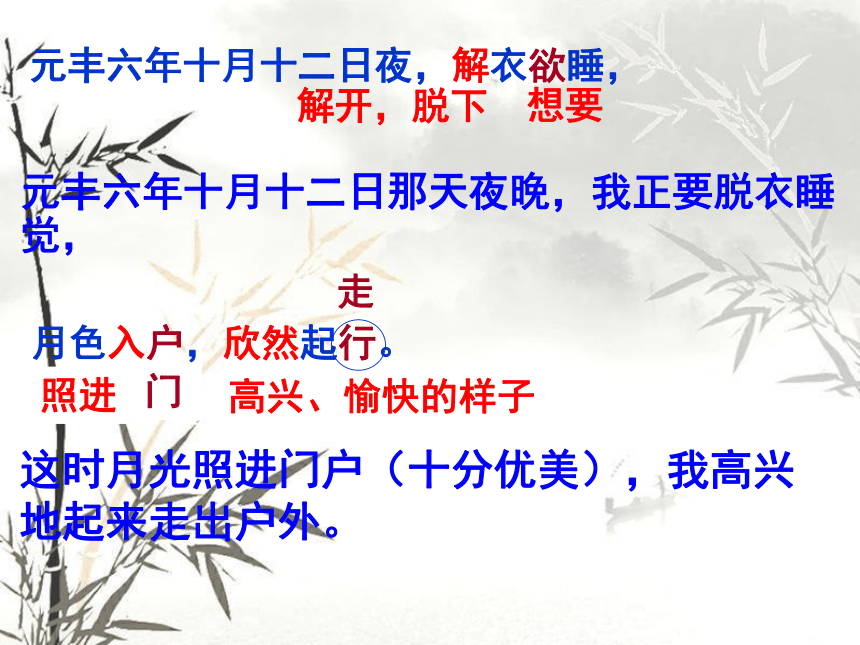

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,

月色入户,欣然起行。

解开,脱下

元丰六年十月十二日那天夜晚,我正要脱衣睡觉,

照进

高兴、愉快的样子

门

想要

这时月光照进门户(十分优美),我高兴地起来走出户外。

走

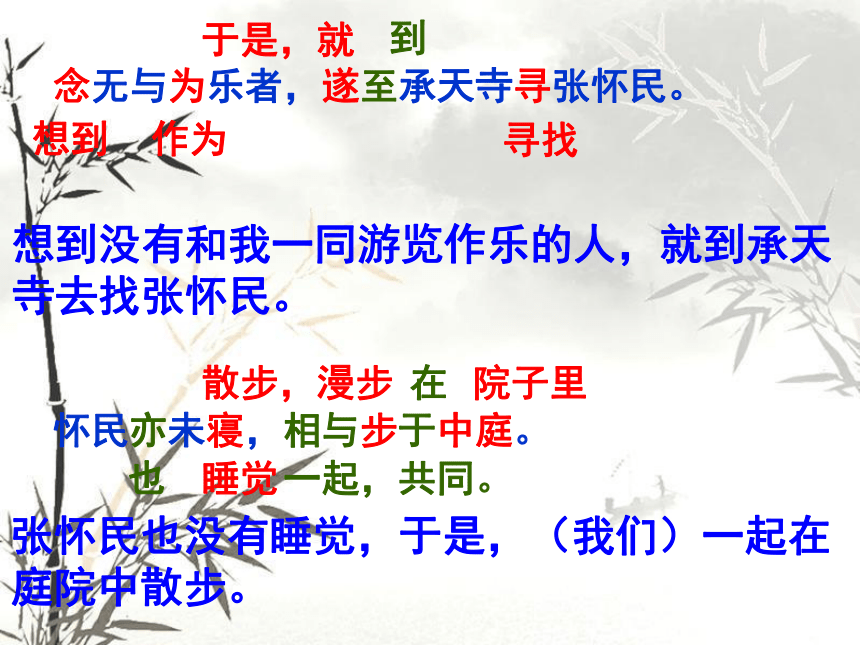

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

想到

于是,就

到

寻找

作为

想到没有和我一同游览作乐的人,就到承天寺去找张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

也

睡觉

一起,共同。

在

院子里

散步,漫步

张怀民也没有睡觉,于是,(我们)一起在庭院中散步。

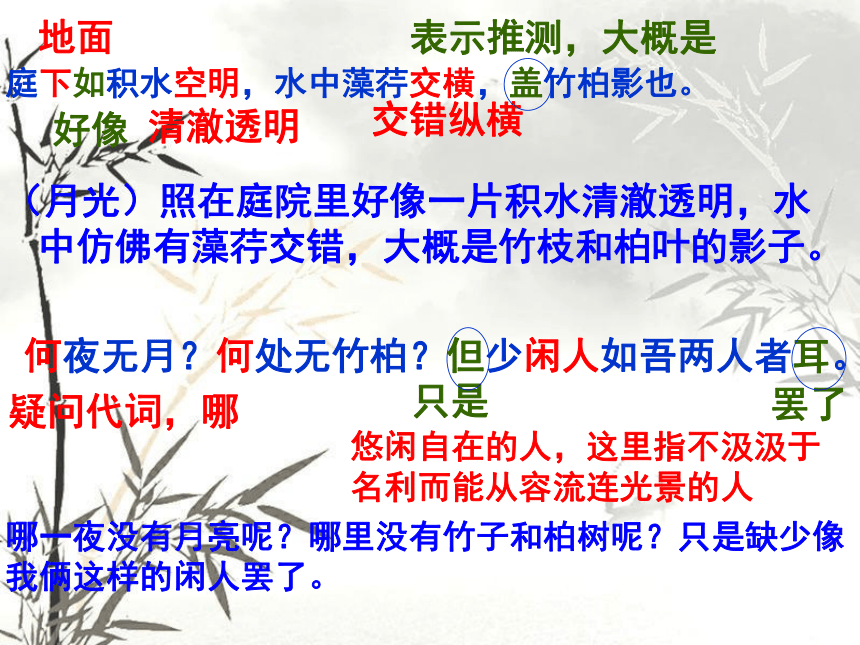

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

(月光)照在庭院里好像一片积水清澈透明,水中仿佛有藻荇交错,大概是竹枝和柏叶的影子。

交错纵横

表示推测,大概是

清澈透明

好像

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

疑问代词,哪

只是

悠闲自在的人,这里指不汲汲于名利而能从容流连光景的人

罢了

哪一夜没有月亮呢?哪里没有竹子和柏树呢?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

地面

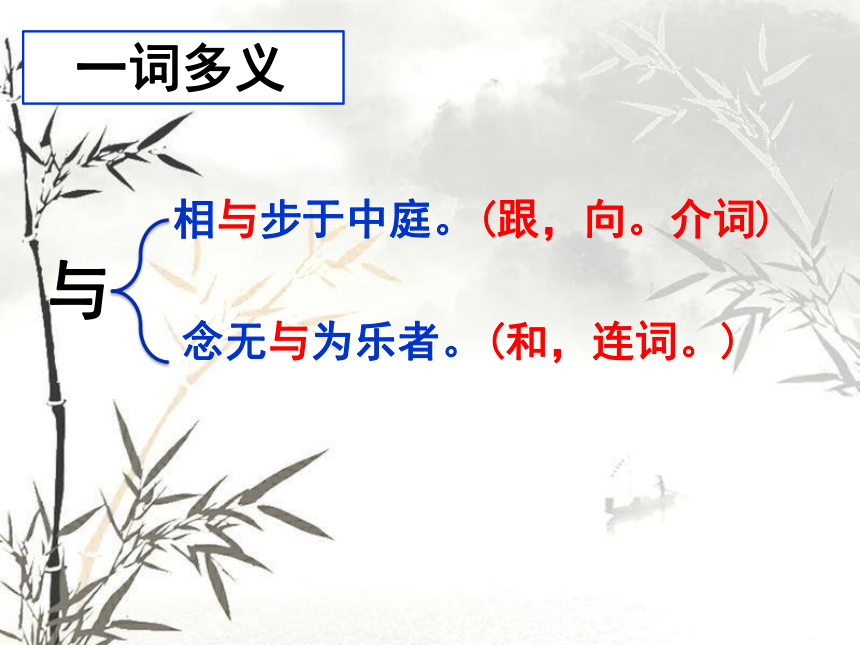

一词多义

与

相与步于中庭。(跟,向。介词)

念无与为乐者。(和,连词。)

古今异义

但少闲人如吾两人者耳。

但:古义,只是。 今义,表转折。

耳:古义,助词,限制语气,相当于“ 而已”“罢

了”。今义,器官名称。

闲人:古义,不汲汲于名利而能从容留连于光景之人。今

义,无所事事的人。

月色入户。

户:古义:多指门。 今义:窗户。

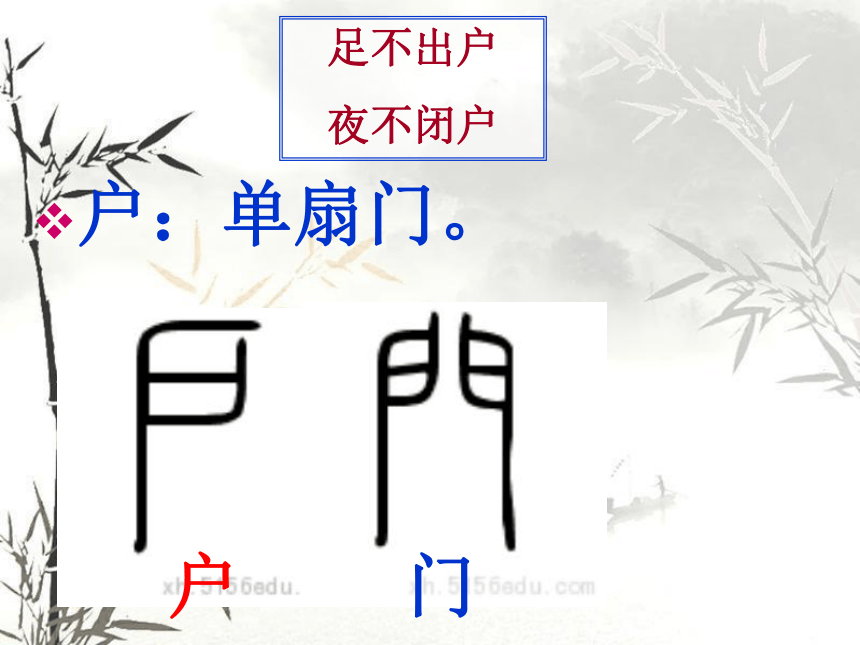

户:单扇门。

户

门

足不出户

夜不闭户

念无与为乐者。

古义:考虑,想到。 今义:惦记。

盖竹柏影也。

古义:大概是,表推测。 今义:有遮蔽作用的东西。

古今异义

特殊句式

状语后置句:

相与步于中庭。

一起在庭院里漫步。

定语后置句:

但少闲人如吾两人者耳。

只是缺少像我们俩这样的清闲之人罢了。

相与步于中庭

状语后置

一起在庭院里漫步

⑻但少闲人如吾两人者耳

定语后置

只是缺少像我们俩这样的清闲之人罢了。

理清节奏

读出韵味

元丰六年/十月十二日夜,解衣欲睡,月色/入户,欣然/起行。念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻张怀民。怀民/亦/未寝,相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇/交横,盖/竹柏影也。何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

记承天寺夜游

苏 轼

⑴月色入户

⑵相与步于中庭

⑶庭下如积水空明

⑷水中藻、荇交横

⑸盖竹柏影也

⑹但少闲人如吾两人者耳

门

在庭院里漫步

(一泓)积水

大概是

罢了

交错纵横

看看谁是翻译达人?

根据题目你可以想出哪些问题?

析夜游之事

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

庭院(中的月光)宛如一泓积水那样清澈透明,水中藻荇纵横交错,大概是竹子和柏树的影子啊。

赏夜游之景

有人说这句话是“仙笔”,将一幅绝美月色定格在文字中,穿越千年仍历久弥新。你觉得它有怎样的妙处?

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

藻:古文中的藻专指水藻。叶长两三寸,两两对生,叶子细小如鱼鳃状。

荇:多年生草本植物,叶略呈圆形,浮在水面,根生水底,夏天开黄花。

【对比品读】

1.庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

2.庭下如积水空明,竹柏影如水中藻荇交横。

月光———积水

竹柏———藻荇

月色皎洁

妙用比喻

空 明

交 横

侧面烘托

比喻

欣喜沉醉

庭院中的月光宛如一泓积水那样清澈透明,水中藻、荇交错纵横,原来是竹子和柏树的影子啊。

如果给你三个感叹词——“啊”、“咦”、“哦”,你会分别把它们加在句中哪里?为什么?

惊喜、赞叹

惊异

一赞、一问、一悟、一陶然

巧用错觉,虚实相生

啊!庭院中的月光宛如一泓积水那样清澈透明。咦?水中(怎么还有)藻、荇交错纵横?哦,原来是竹子和柏树的影子啊。

恍然大悟

苏轼面对这样的美景,发出怎样的感慨?

悟夜游之情

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

哪一个夜晚没有月亮?哪一个地方没有竹子和柏树?只是缺少像我们俩这样的清闲之人罢了。

如果让你从“哈哈”和“唉”中选择一个加在“但少闲人”之前,你会加哪个?为什么?

何夜无月?何处无竹柏?( )但少闲人如吾两人者耳。

何夜无月?何处无竹柏?( )但少闲人如吾两人者耳。

哈哈!

唉!

漫步的悠闲恬适

赏月的欣喜沉醉

贬谪的落寞无奈

排遣的旷达乐观

【知人论世】 苏 轼

元丰二年,苏轼因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱,差点被杀。这就是有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后,苏轼被贬为黄州团练副使,不得“签书公事”。

闲人

张怀民,于元丰六年被贬谪到黄州,初到时寓居在承天寺。他虽然屈居主簿之类的小官,但心地坦然,不把贬谪放在心上。公务之暇,常以山水怡情悦性,处逆境而无悲戚之感。

【知人论世】 张怀民

细读《记承天寺夜游》,体会作者的心境。结合写作背景和你对苏轼生平、思想的认识,谈谈对“闲人”的理解。

《记承天寺夜游》中,“我”的心境是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,都包含其中。

“闲人”既指二人的政治处境,即作为贬谪之人,无职无权,清闲无比,内心悲凉无可诉说:又指夜游时的心境,即空灵自在,悠游自如,故能欣赏到一派空明的景象。

既含有自嘲、自慰之意——不能修齐治平,只好闲游赏月;又颇有自诩的意味——此等美景,如果不是我们两个富有雅趣之人欣赏,岂不浪费 这又表现出一种达观的生活态度。

苏轼的思想兼受儒、道、佛三家的影响,所以往往能在逆境中自解自适,将人生的挫折化为审美的机缘。

江山风月,本无常主,闲者便是主人。

——苏轼《与范子丰书》

静赏明月,

愿我们的心灵永远诗意明净!

细品东坡,

愿我们的人生更加旷达从容!

作业:

从两篇短文中任选其一,发挥想象,将其改写成一篇白话散文。

温馨提示:《答谢中书书》可扩充为一篇完整的书信体散文,包括问候语,发出与朋友共赏美景的邀请等;

《记承天寺夜游》可增补人物行动、心理、语言等的描写。

350字左右 B5活页纸上

文言文攻略

如果说古诗词要求能说出写的好在哪,那么古文则要求先读懂,知道它在说什么,然后才能进一步评价它。古文的价值重在与当下实际的打通融合,所以无论在解词、译句还是内容理解题目中贯穿始终的就是古今比较。因此在大家最头疼的背诵古汉语词句的意思上,我主张不能“一股脑”全背,而是要明确考察的规则:

首先一定是现代汉语常见字,其次它一定不可以用现代汉语最常见的义项直接替换或者用单音节字组词的方法解释意思,或者现代汉语虽然也有这个义项但并不是最常用的。所以我们主要整理的是实词,虚词可在诸多例句中总结不同义项的特点或规律。

因此我把老师们以前归纳的四种文言常见现象整合成古今异义和一词多义两种。古今异义包括词义、词性、发音、字形的古今差异,可用成语帮助理解;一词多义包括同义勾连和多义勾连,同课勾连和异课勾连,最终可用学生自制小词典的方式积累重要词语在古代汉语中的常见义项及课文相关例句。

山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同赞叹的啊。

山川之美,古来共谈。

的

巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

都

青林翠竹,四时俱备。

两岸的石壁,色彩斑斓,交相辉映。

青葱林木,翠绿竹丛,四季都具备这样的景色。

夕日欲颓,沉鳞 竞跃。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;

消散

坠落

争相

没有秩序,没有条理

清晨的薄雾将要消散,传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;

太阳快要落山了,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。

实是欲界之仙都。

的

这实在是人间仙境。

自康乐以来,

未复有能与 其 奇 者。

不再

欣赏

这

奇丽景色

的人

谢灵运

从谢灵运以来,就再也没有能欣赏这奇异景色的人了。

一词多义

欲

书

夕日欲颓。(将要)

实是欲界之仙都。(欲界,人间)

答谢中书书。(与“中”合为官职)

答谢中书书。(书信)

一词多义

与

未复有能与其奇者。(参与,

这里是领悟、欣赏的意思。)

念无与为乐者。(和)

相与步于中庭 相与:共同,一起

古今异义

四时俱备:古义:季节 今义:时间

夕日欲颓:古义:坠落 今义:颓废

晓雾将歇:古义:消散 今义:休息

答谢中书书:古义:书信 今义:书本

读课文

准确流利,富有感情

山川之美,古来共谈。高峰如云,清澈见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将

歇,猿鸟乱鸣。夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都,自康乐以来,未复有能与其奇者。

颓( tuí) 与(yù)

答谢中书书

南朝梁代 陶弘景

山川之美,

古来共谈。

高峰入云,

清流见底。

两岸石壁,

五色交辉。

青林翠竹,

四时具备。

晓雾将歇,

猿鸟乱鸣;

夕日欲颓,

沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。

自康乐以来,

未复有能与其奇者。

答谢中书书

南朝梁代 陶弘景

山 ,

古 。

高 ,

清 。

两 ,

五 。

青 ,

四 。

晓 ,

猿 ;

夕 ,

沉 。

实 。

自 ,

未 。

山川之美,古来共谈。

高峰如云,清澈见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣。夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都,自康乐以来,未复有能与其奇者。

开篇点题总领全文

分写四季之景和晨昏之景。

感慨议论,总括全文

文章思路

高峰入云

仰视

俯视

清流见底

平视

两岸石壁,五色交辉。

视线

视角转换之美:

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

清晨白雾缭绕,似烟似缕,猿啼鸟鸣生机勃勃;傍晚红日西沉,山色苍茫,飞鸟归林,猿猴息树,游鱼跃水。

晨昏变化之美

写景要有顺序:

多重视角相结合

仰视:高峰入云

俯视:清流见底

平视:两岸石壁,五色交辉

2.时间上:四季与早晚结合

四季:青林翠竹,四时俱备

早晚:晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

动静相衬之美:

高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

静

动

静

静

动

色彩配合之美:

高峰入云(蓝天),清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

清晨白雾缭绕,似烟似缕,猿啼鸟鸣生机勃勃;傍晚红日西沉,山色苍茫,飞鸟归林,猿猴息树,游鱼跃水。

山水相映之美:

山的峻峭,水的明丽。水的动势给山增加了活力,山的倒影给水铺上了异彩,二者相映成趣。

高峰入云,清流见底。

写景要有角度:

动静结合

青林翠竹,四时俱备(静景)

晓雾将歇(静),猿鸟乱鸣(动)

夕日欲颓(静),沉鳞竞跃(动)

2.多种感觉器官相结合

上面的动景即为听觉,其他为视觉

3.修辞手法

对偶:晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

借代:沉鳞竞跃是借鳞代鱼

美

高峰如云 清澈见底。

两岸石壁 青林翠竹,

晓雾将歇 夕日欲颓,

山水相映之美

色彩相配之美

晨昏变化之美

意境美

动静相衬之美

形体的动与静:高峰为静,流水为动。

光色的动与静:林青竹翠为静,

五色交辉为动。

声响的动与静:日出雾歇为静,猿鸟乱鸣为动;日落山暝为静,游鱼跃水为动

仰天望,高峰入云。

俯视瞧,清流见底。

放眼观,五色交辉。

侧耳听,猿鸟乱鸣。

看晓雾,将散未散,猿啼鸟鸣,鸟语花香俱悦耳。

赏落日,欲颓未颓,鱼跃水动,波光粼粼皆溢目。

如何描写景物

1、抓住景物的特征(不同季节、时间变化、气候不同、地理特征)

2、安排好描写的顺序

3、要选好观察的角度

品一品

赏析精妙词句,整理作者写景的技法。

悟一悟

探究作者复杂的情感。

最后一句你认为用叹号还是省略号更好?

《答谢中书书》所写的景物有什么特征 文章结尾说:“自康乐以来,未复有能与其奇者。”想一想,其中有什么言外之意

《答谢中书书》中的景物非常秀美,山高水净,绚烂多彩,充满无穷生机。

结尾一句,含有三层言外之意:其一,康乐是“能与其奇者”,表现出作者对谢灵运的钦慕;

其二,自谢灵运之后,不再有人能“与其奇”,惋惜于世人对秀美山水的无动于衷;

其三,“我”是继谢灵运之后又一“与其奇者”,为自己的审美情趣而自诩,期与谢公比肩之意溢于言表

作者为什么会有这样的情感?

谁是康乐?

谢灵运,他年长后袭封为康乐公,后降为康乐侯,因此世人都称他为“谢康乐”。谢灵运将精神寄托于自然山水,成为中国文学史上山水诗派的开创者。

陶弘景的身世背景

陶弘景,出身于世家望族,自幼受到良好的教育,17岁时就入南朝齐为官,任诸王侍读兼总记室,迁拜左卫殿中将军,后被皇帝调任“奉朝请”(相当于宰相)的职务。在朝廷任职20年。37岁陶弘景辞官,入茅山修道。

即使隐居,仍然颇受重用

陶弘景隐居茅山、潜心修道的同时,仍然关心社会的发展,希望社会稳定,天下百姓都能安居乐业。梁武帝很感激陶弘景给予的有力支持,亲提御毫,写了一份情真意切的御诏,文曰:“山中何所有?卿何恋而不返?”盼望陶弘景出山辅政,重列朝班。然而,徜徉于大自然怀抱之中,并为道家仙风所陶醉的陶弘景,接到诏书后,深思很久,下定了不出山的决心,提笔写诗一首《诏问山中何所有诗以答》:“山中何所有?岭上多白云。只可自怡悦,不堪持赠君。”

魏晋风度

魏晋南北朝是中国历史上政治最混乱、社会最黑暗的时期,很多文人由于政治上不得志,纷纷寄情山水,于是佳作层出不穷,并兴起了“山水诗派”“田园诗派”等文学流派。

自37岁退隐山林后,陶弘景在江南佳丽的山水中度过了44个春秋。《答谢中书书》中凝聚了他痴迷山水的情韵。山水是有情的,因为它所承载的,是人内心对于自然、清净生活的渴求。那安静、纯净的山水,正是陶弘景以及魏晋南北朝时期所有仁人志士的灵魂的寄托。

写法探究

1.言简义丰,雀小脏全。

本文开头叙述“山川之美,古来共谈”引出全篇,中间的描写先总括江南景物的特征,后具体描写;先写四时景物的变化,后写一日景物的动态,最后抒发感慨并同开头照应,结构完整而章法严谨。

2.善抓特征,虚实相生。

(1)本文主要抓住景物的动态特征来描写,写四时之景时静中见动,写一日之景时以动衬静。为突出其动态,文中既有视觉形象,又有听觉形象;既有实景,又有虚景。

3.语言清丽含蓄,耐人寻味。

本文本属骈文,却与充斥在齐、梁文坛上的那些绮靡浮艳、内容空虚的骈体文迥然不同。本文用语清丽而不重藻饰,含蓄而不晦涩。如“猿鸟乱鸣”中一个“乱”字,既给人以群猿腾跃、众鸟翔集的视觉形象,又给人以万音齐发、众响毕备的听觉形象。

教材习题讲解

1. 朗读并背诵课文。比较两篇短文在句式、节奏等方面的不同之处,说说它们分别带给你什么样的美感。

《答谢中书书》一文中多用四字句,句式整齐,节奏明快,间用散句,参差错落,富有变化,多视角多感官描写景物,用词准确。《记承天寺夜游》自然成文,涉笔成趣,不事雕饰,文章多用散句,用词自然,如同拉家常般娓娓叙来。

《答谢中书书》给人以山川秀丽之美感;《记承天寺夜游》给人庭院赏月空灵之美感。

教材习题讲解

2.《答谢中书书》所写的景物有什么特征?文章结尾说:“自康乐以来,未复有能与其奇者。”想一想,其中有什么言外之意?

所写景物的特征:景物非常秀美,山高水净,绚烂多彩,充满无穷生机。有山水相映之美、色彩配合之美、晨昏变化之美、动静相衬之美。

言外之意:①康乐是“能与其奇者”,表现出作者对谢灵运的钦慕;②自谢灵运之后,不再有人能“与其奇”,惋惜于世人对秀美山水的无动于衷;③“我”是继谢灵运之后又一“与其奇者”,为自己的审美情趣而自许,期与谢公比肩之意溢于言表。

教材习题讲解

3. 细读《记承天寺夜游》,体会作者的心境。结合写作背景和你对苏轼生平、思想的认识,谈谈对“闲人”的理解。

文中,作者的心境是微妙而又复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,都包含其中。“闲人”既指二人的政治处境,即作为贬谪之人,清闲无比,内心的悲凉不可诉说;又指夜游时的心境,即空灵自在,悠游自如,故能欣赏到一派空明的景象。

教材习题讲解

既含有自嘲、自慰之意——不能修齐治平,只好夜游赏月;又颇有自许的意味——此等美景,如果不是我们两个富有雅趣之人欣赏,岂不浪费?这又表现出一种达观的生活态度。苏轼的思想兼受儒、道、佛三家的影响,所以往往能在逆境中自解自适,将人生的挫折化为审美的机缘。

教材习题讲解

4. 解释下列加点词的含义,并体会其妙处。

(1)山川之美,古来共谈

两岸石壁,五色交辉

青林翠竹,四时俱备

共:共同。“共”字表现了共同分享。

交:交相。“交”字表现了相互映衬。

俱:都。“俱”字表现了四季景色全都美妙。

·

·

·

教材习题讲解

(2)高峰入云,清流见底

晓雾将歇,猿鸟乱鸣

夕日欲颓,沉鳞竞跃

入:耸入。见:看见。以“入云”表现山之高,以“见底”表现水之清,用词精练。

将:将要。乱:纷乱,此起彼伏。以“将歇”表现雾气将消散,以“乱鸣”表现猿鸟鸣叫,用词准确。

欲:将要。竞:争着。以“欲颓”写夕阳落山,以“竞跃”写鱼儿嬉戏,用词生动。

·

·

·

·

·

·

教材习题讲解

5.从两篇短文中任选其一,发挥想象,将其改写成一篇白话散文。

【点拨】《答谢中书书》可扩充为一篇完整的书信体散文,包括问候语,发出与朋友共赏美景的邀请等;《记承天寺夜游》可增补对人物动作、心理、语言等的描写。

教材习题讲解

亲爱的老朋友:

好久不见,最近一切可好啊?你问我江南景色如何,我想我现在可以回答你了。

山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同谈论的。“知者乐水,仁者乐山”,有高雅情怀的人才会品味出山川之美,我现在将我的感受说给你听,真是人生的一大乐事啊!

教材习题讲解

巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底,山水相伴相映,真是趣味盎然啊!峰高水清,明媚悠然。水的动势给山增添了活力,山的倒影给水铺上了异彩,相映成趣,美不胜收!两岸石壁色彩斑斓,交相辉映。青翠的竹林与五色的山石相映衬,呈现出一派绚烂辉煌的气象,如同五彩锦缎上缀以碧玉翡翠,真是一幅美轮美奂的奇妙画卷啊!

教材习题讲解

晨雾的美更是让人窒息。白雾先是缭绕不绝,像是柔曼的轻纱,亲吻着天空,垂询着大地。继而如絮如带,再而是似烟似缕,最后不见雾纱,只见晨曦,猿猴、鸟儿的鸣叫声穿过清晨即将消散的薄雾,传入耳际。傍晚,夕阳的余晖铺在波光粼粼的水面上,溪流宛如一条金丝带,水面上闪烁着点点金光,潜游在水中的鱼也争相跳出水面,仿佛在欣赏这奇丽景色。

教材习题讲解

这简直是人间仙境啊,自南朝谢灵运以来,就没有人能够欣赏这种奇妙景色了。现在我能够把我的感受讲给你听,真是美哉乐哉啊!

如此美景,你可愿意来江南一睹为快?

最后,祝你身体健康,事事顺心!

你的好友:陶弘景

明月·诗情

天的清明,地的广袤,山的挺拔,树的健壮……无不让我们心驰神往。古往今来,有多少文人墨客争相借景抒怀——寄情山水则生绵绵情思,抬头望月则发无限感慨。今天,我们一起学习两篇短文,借山水、明月感受两位古人心灵的律动。

tuí

yuè

yù

qǐn

yǔ

suì

zǎo

xìnɡ

bǎi

yuán

夕日欲

颓

沉鳞竞

跃

与

其奇者

未

寝

相

与

遂

藻

荇

竹

柏

猿

读一读

预习检查

记承天寺夜游

北宋·苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,

月色入户,欣然起行。

解开,脱下

元丰六年十月十二日那天夜晚,我正要脱衣睡觉,

照进

高兴、愉快的样子

门

想要

这时月光照进门户(十分优美),我高兴地起来走出户外。

走

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

想到

于是,就

到

寻找

作为

想到没有和我一同游览作乐的人,就到承天寺去找张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

也

睡觉

一起,共同。

在

院子里

散步,漫步

张怀民也没有睡觉,于是,(我们)一起在庭院中散步。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

(月光)照在庭院里好像一片积水清澈透明,水中仿佛有藻荇交错,大概是竹枝和柏叶的影子。

交错纵横

表示推测,大概是

清澈透明

好像

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

疑问代词,哪

只是

悠闲自在的人,这里指不汲汲于名利而能从容流连光景的人

罢了

哪一夜没有月亮呢?哪里没有竹子和柏树呢?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

地面

一词多义

与

相与步于中庭。(跟,向。介词)

念无与为乐者。(和,连词。)

古今异义

但少闲人如吾两人者耳。

但:古义,只是。 今义,表转折。

耳:古义,助词,限制语气,相当于“ 而已”“罢

了”。今义,器官名称。

闲人:古义,不汲汲于名利而能从容留连于光景之人。今

义,无所事事的人。

月色入户。

户:古义:多指门。 今义:窗户。

户:单扇门。

户

门

足不出户

夜不闭户

念无与为乐者。

古义:考虑,想到。 今义:惦记。

盖竹柏影也。

古义:大概是,表推测。 今义:有遮蔽作用的东西。

古今异义

特殊句式

状语后置句:

相与步于中庭。

一起在庭院里漫步。

定语后置句:

但少闲人如吾两人者耳。

只是缺少像我们俩这样的清闲之人罢了。

相与步于中庭

状语后置

一起在庭院里漫步

⑻但少闲人如吾两人者耳

定语后置

只是缺少像我们俩这样的清闲之人罢了。

理清节奏

读出韵味

元丰六年/十月十二日夜,解衣欲睡,月色/入户,欣然/起行。念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻张怀民。怀民/亦/未寝,相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇/交横,盖/竹柏影也。何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

记承天寺夜游

苏 轼

⑴月色入户

⑵相与步于中庭

⑶庭下如积水空明

⑷水中藻、荇交横

⑸盖竹柏影也

⑹但少闲人如吾两人者耳

门

在庭院里漫步

(一泓)积水

大概是

罢了

交错纵横

看看谁是翻译达人?

根据题目你可以想出哪些问题?

析夜游之事

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

庭院(中的月光)宛如一泓积水那样清澈透明,水中藻荇纵横交错,大概是竹子和柏树的影子啊。

赏夜游之景

有人说这句话是“仙笔”,将一幅绝美月色定格在文字中,穿越千年仍历久弥新。你觉得它有怎样的妙处?

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

藻:古文中的藻专指水藻。叶长两三寸,两两对生,叶子细小如鱼鳃状。

荇:多年生草本植物,叶略呈圆形,浮在水面,根生水底,夏天开黄花。

【对比品读】

1.庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

2.庭下如积水空明,竹柏影如水中藻荇交横。

月光———积水

竹柏———藻荇

月色皎洁

妙用比喻

空 明

交 横

侧面烘托

比喻

欣喜沉醉

庭院中的月光宛如一泓积水那样清澈透明,水中藻、荇交错纵横,原来是竹子和柏树的影子啊。

如果给你三个感叹词——“啊”、“咦”、“哦”,你会分别把它们加在句中哪里?为什么?

惊喜、赞叹

惊异

一赞、一问、一悟、一陶然

巧用错觉,虚实相生

啊!庭院中的月光宛如一泓积水那样清澈透明。咦?水中(怎么还有)藻、荇交错纵横?哦,原来是竹子和柏树的影子啊。

恍然大悟

苏轼面对这样的美景,发出怎样的感慨?

悟夜游之情

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

哪一个夜晚没有月亮?哪一个地方没有竹子和柏树?只是缺少像我们俩这样的清闲之人罢了。

如果让你从“哈哈”和“唉”中选择一个加在“但少闲人”之前,你会加哪个?为什么?

何夜无月?何处无竹柏?( )但少闲人如吾两人者耳。

何夜无月?何处无竹柏?( )但少闲人如吾两人者耳。

哈哈!

唉!

漫步的悠闲恬适

赏月的欣喜沉醉

贬谪的落寞无奈

排遣的旷达乐观

【知人论世】 苏 轼

元丰二年,苏轼因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱,差点被杀。这就是有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后,苏轼被贬为黄州团练副使,不得“签书公事”。

闲人

张怀民,于元丰六年被贬谪到黄州,初到时寓居在承天寺。他虽然屈居主簿之类的小官,但心地坦然,不把贬谪放在心上。公务之暇,常以山水怡情悦性,处逆境而无悲戚之感。

【知人论世】 张怀民

细读《记承天寺夜游》,体会作者的心境。结合写作背景和你对苏轼生平、思想的认识,谈谈对“闲人”的理解。

《记承天寺夜游》中,“我”的心境是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,都包含其中。

“闲人”既指二人的政治处境,即作为贬谪之人,无职无权,清闲无比,内心悲凉无可诉说:又指夜游时的心境,即空灵自在,悠游自如,故能欣赏到一派空明的景象。

既含有自嘲、自慰之意——不能修齐治平,只好闲游赏月;又颇有自诩的意味——此等美景,如果不是我们两个富有雅趣之人欣赏,岂不浪费 这又表现出一种达观的生活态度。

苏轼的思想兼受儒、道、佛三家的影响,所以往往能在逆境中自解自适,将人生的挫折化为审美的机缘。

江山风月,本无常主,闲者便是主人。

——苏轼《与范子丰书》

静赏明月,

愿我们的心灵永远诗意明净!

细品东坡,

愿我们的人生更加旷达从容!

作业:

从两篇短文中任选其一,发挥想象,将其改写成一篇白话散文。

温馨提示:《答谢中书书》可扩充为一篇完整的书信体散文,包括问候语,发出与朋友共赏美景的邀请等;

《记承天寺夜游》可增补人物行动、心理、语言等的描写。

350字左右 B5活页纸上

文言文攻略

如果说古诗词要求能说出写的好在哪,那么古文则要求先读懂,知道它在说什么,然后才能进一步评价它。古文的价值重在与当下实际的打通融合,所以无论在解词、译句还是内容理解题目中贯穿始终的就是古今比较。因此在大家最头疼的背诵古汉语词句的意思上,我主张不能“一股脑”全背,而是要明确考察的规则:

首先一定是现代汉语常见字,其次它一定不可以用现代汉语最常见的义项直接替换或者用单音节字组词的方法解释意思,或者现代汉语虽然也有这个义项但并不是最常用的。所以我们主要整理的是实词,虚词可在诸多例句中总结不同义项的特点或规律。

因此我把老师们以前归纳的四种文言常见现象整合成古今异义和一词多义两种。古今异义包括词义、词性、发音、字形的古今差异,可用成语帮助理解;一词多义包括同义勾连和多义勾连,同课勾连和异课勾连,最终可用学生自制小词典的方式积累重要词语在古代汉语中的常见义项及课文相关例句。

山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同赞叹的啊。

山川之美,古来共谈。

的

巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

都

青林翠竹,四时俱备。

两岸的石壁,色彩斑斓,交相辉映。

青葱林木,翠绿竹丛,四季都具备这样的景色。

夕日欲颓,沉鳞 竞跃。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;

消散

坠落

争相

没有秩序,没有条理

清晨的薄雾将要消散,传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;

太阳快要落山了,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。

实是欲界之仙都。

的

这实在是人间仙境。

自康乐以来,

未复有能与 其 奇 者。

不再

欣赏

这

奇丽景色

的人

谢灵运

从谢灵运以来,就再也没有能欣赏这奇异景色的人了。

一词多义

欲

书

夕日欲颓。(将要)

实是欲界之仙都。(欲界,人间)

答谢中书书。(与“中”合为官职)

答谢中书书。(书信)

一词多义

与

未复有能与其奇者。(参与,

这里是领悟、欣赏的意思。)

念无与为乐者。(和)

相与步于中庭 相与:共同,一起

古今异义

四时俱备:古义:季节 今义:时间

夕日欲颓:古义:坠落 今义:颓废

晓雾将歇:古义:消散 今义:休息

答谢中书书:古义:书信 今义:书本

读课文

准确流利,富有感情

山川之美,古来共谈。高峰如云,清澈见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将

歇,猿鸟乱鸣。夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都,自康乐以来,未复有能与其奇者。

颓( tuí) 与(yù)

答谢中书书

南朝梁代 陶弘景

山川之美,

古来共谈。

高峰入云,

清流见底。

两岸石壁,

五色交辉。

青林翠竹,

四时具备。

晓雾将歇,

猿鸟乱鸣;

夕日欲颓,

沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。

自康乐以来,

未复有能与其奇者。

答谢中书书

南朝梁代 陶弘景

山 ,

古 。

高 ,

清 。

两 ,

五 。

青 ,

四 。

晓 ,

猿 ;

夕 ,

沉 。

实 。

自 ,

未 。

山川之美,古来共谈。

高峰如云,清澈见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣。夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都,自康乐以来,未复有能与其奇者。

开篇点题总领全文

分写四季之景和晨昏之景。

感慨议论,总括全文

文章思路

高峰入云

仰视

俯视

清流见底

平视

两岸石壁,五色交辉。

视线

视角转换之美:

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

清晨白雾缭绕,似烟似缕,猿啼鸟鸣生机勃勃;傍晚红日西沉,山色苍茫,飞鸟归林,猿猴息树,游鱼跃水。

晨昏变化之美

写景要有顺序:

多重视角相结合

仰视:高峰入云

俯视:清流见底

平视:两岸石壁,五色交辉

2.时间上:四季与早晚结合

四季:青林翠竹,四时俱备

早晚:晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

动静相衬之美:

高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

静

动

静

静

动

色彩配合之美:

高峰入云(蓝天),清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

清晨白雾缭绕,似烟似缕,猿啼鸟鸣生机勃勃;傍晚红日西沉,山色苍茫,飞鸟归林,猿猴息树,游鱼跃水。

山水相映之美:

山的峻峭,水的明丽。水的动势给山增加了活力,山的倒影给水铺上了异彩,二者相映成趣。

高峰入云,清流见底。

写景要有角度:

动静结合

青林翠竹,四时俱备(静景)

晓雾将歇(静),猿鸟乱鸣(动)

夕日欲颓(静),沉鳞竞跃(动)

2.多种感觉器官相结合

上面的动景即为听觉,其他为视觉

3.修辞手法

对偶:晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

借代:沉鳞竞跃是借鳞代鱼

美

高峰如云 清澈见底。

两岸石壁 青林翠竹,

晓雾将歇 夕日欲颓,

山水相映之美

色彩相配之美

晨昏变化之美

意境美

动静相衬之美

形体的动与静:高峰为静,流水为动。

光色的动与静:林青竹翠为静,

五色交辉为动。

声响的动与静:日出雾歇为静,猿鸟乱鸣为动;日落山暝为静,游鱼跃水为动

仰天望,高峰入云。

俯视瞧,清流见底。

放眼观,五色交辉。

侧耳听,猿鸟乱鸣。

看晓雾,将散未散,猿啼鸟鸣,鸟语花香俱悦耳。

赏落日,欲颓未颓,鱼跃水动,波光粼粼皆溢目。

如何描写景物

1、抓住景物的特征(不同季节、时间变化、气候不同、地理特征)

2、安排好描写的顺序

3、要选好观察的角度

品一品

赏析精妙词句,整理作者写景的技法。

悟一悟

探究作者复杂的情感。

最后一句你认为用叹号还是省略号更好?

《答谢中书书》所写的景物有什么特征 文章结尾说:“自康乐以来,未复有能与其奇者。”想一想,其中有什么言外之意

《答谢中书书》中的景物非常秀美,山高水净,绚烂多彩,充满无穷生机。

结尾一句,含有三层言外之意:其一,康乐是“能与其奇者”,表现出作者对谢灵运的钦慕;

其二,自谢灵运之后,不再有人能“与其奇”,惋惜于世人对秀美山水的无动于衷;

其三,“我”是继谢灵运之后又一“与其奇者”,为自己的审美情趣而自诩,期与谢公比肩之意溢于言表

作者为什么会有这样的情感?

谁是康乐?

谢灵运,他年长后袭封为康乐公,后降为康乐侯,因此世人都称他为“谢康乐”。谢灵运将精神寄托于自然山水,成为中国文学史上山水诗派的开创者。

陶弘景的身世背景

陶弘景,出身于世家望族,自幼受到良好的教育,17岁时就入南朝齐为官,任诸王侍读兼总记室,迁拜左卫殿中将军,后被皇帝调任“奉朝请”(相当于宰相)的职务。在朝廷任职20年。37岁陶弘景辞官,入茅山修道。

即使隐居,仍然颇受重用

陶弘景隐居茅山、潜心修道的同时,仍然关心社会的发展,希望社会稳定,天下百姓都能安居乐业。梁武帝很感激陶弘景给予的有力支持,亲提御毫,写了一份情真意切的御诏,文曰:“山中何所有?卿何恋而不返?”盼望陶弘景出山辅政,重列朝班。然而,徜徉于大自然怀抱之中,并为道家仙风所陶醉的陶弘景,接到诏书后,深思很久,下定了不出山的决心,提笔写诗一首《诏问山中何所有诗以答》:“山中何所有?岭上多白云。只可自怡悦,不堪持赠君。”

魏晋风度

魏晋南北朝是中国历史上政治最混乱、社会最黑暗的时期,很多文人由于政治上不得志,纷纷寄情山水,于是佳作层出不穷,并兴起了“山水诗派”“田园诗派”等文学流派。

自37岁退隐山林后,陶弘景在江南佳丽的山水中度过了44个春秋。《答谢中书书》中凝聚了他痴迷山水的情韵。山水是有情的,因为它所承载的,是人内心对于自然、清净生活的渴求。那安静、纯净的山水,正是陶弘景以及魏晋南北朝时期所有仁人志士的灵魂的寄托。

写法探究

1.言简义丰,雀小脏全。

本文开头叙述“山川之美,古来共谈”引出全篇,中间的描写先总括江南景物的特征,后具体描写;先写四时景物的变化,后写一日景物的动态,最后抒发感慨并同开头照应,结构完整而章法严谨。

2.善抓特征,虚实相生。

(1)本文主要抓住景物的动态特征来描写,写四时之景时静中见动,写一日之景时以动衬静。为突出其动态,文中既有视觉形象,又有听觉形象;既有实景,又有虚景。

3.语言清丽含蓄,耐人寻味。

本文本属骈文,却与充斥在齐、梁文坛上的那些绮靡浮艳、内容空虚的骈体文迥然不同。本文用语清丽而不重藻饰,含蓄而不晦涩。如“猿鸟乱鸣”中一个“乱”字,既给人以群猿腾跃、众鸟翔集的视觉形象,又给人以万音齐发、众响毕备的听觉形象。

教材习题讲解

1. 朗读并背诵课文。比较两篇短文在句式、节奏等方面的不同之处,说说它们分别带给你什么样的美感。

《答谢中书书》一文中多用四字句,句式整齐,节奏明快,间用散句,参差错落,富有变化,多视角多感官描写景物,用词准确。《记承天寺夜游》自然成文,涉笔成趣,不事雕饰,文章多用散句,用词自然,如同拉家常般娓娓叙来。

《答谢中书书》给人以山川秀丽之美感;《记承天寺夜游》给人庭院赏月空灵之美感。

教材习题讲解

2.《答谢中书书》所写的景物有什么特征?文章结尾说:“自康乐以来,未复有能与其奇者。”想一想,其中有什么言外之意?

所写景物的特征:景物非常秀美,山高水净,绚烂多彩,充满无穷生机。有山水相映之美、色彩配合之美、晨昏变化之美、动静相衬之美。

言外之意:①康乐是“能与其奇者”,表现出作者对谢灵运的钦慕;②自谢灵运之后,不再有人能“与其奇”,惋惜于世人对秀美山水的无动于衷;③“我”是继谢灵运之后又一“与其奇者”,为自己的审美情趣而自许,期与谢公比肩之意溢于言表。

教材习题讲解

3. 细读《记承天寺夜游》,体会作者的心境。结合写作背景和你对苏轼生平、思想的认识,谈谈对“闲人”的理解。

文中,作者的心境是微妙而又复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,都包含其中。“闲人”既指二人的政治处境,即作为贬谪之人,清闲无比,内心的悲凉不可诉说;又指夜游时的心境,即空灵自在,悠游自如,故能欣赏到一派空明的景象。

教材习题讲解

既含有自嘲、自慰之意——不能修齐治平,只好夜游赏月;又颇有自许的意味——此等美景,如果不是我们两个富有雅趣之人欣赏,岂不浪费?这又表现出一种达观的生活态度。苏轼的思想兼受儒、道、佛三家的影响,所以往往能在逆境中自解自适,将人生的挫折化为审美的机缘。

教材习题讲解

4. 解释下列加点词的含义,并体会其妙处。

(1)山川之美,古来共谈

两岸石壁,五色交辉

青林翠竹,四时俱备

共:共同。“共”字表现了共同分享。

交:交相。“交”字表现了相互映衬。

俱:都。“俱”字表现了四季景色全都美妙。

·

·

·

教材习题讲解

(2)高峰入云,清流见底

晓雾将歇,猿鸟乱鸣

夕日欲颓,沉鳞竞跃

入:耸入。见:看见。以“入云”表现山之高,以“见底”表现水之清,用词精练。

将:将要。乱:纷乱,此起彼伏。以“将歇”表现雾气将消散,以“乱鸣”表现猿鸟鸣叫,用词准确。

欲:将要。竞:争着。以“欲颓”写夕阳落山,以“竞跃”写鱼儿嬉戏,用词生动。

·

·

·

·

·

·

教材习题讲解

5.从两篇短文中任选其一,发挥想象,将其改写成一篇白话散文。

【点拨】《答谢中书书》可扩充为一篇完整的书信体散文,包括问候语,发出与朋友共赏美景的邀请等;《记承天寺夜游》可增补对人物动作、心理、语言等的描写。

教材习题讲解

亲爱的老朋友:

好久不见,最近一切可好啊?你问我江南景色如何,我想我现在可以回答你了。

山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同谈论的。“知者乐水,仁者乐山”,有高雅情怀的人才会品味出山川之美,我现在将我的感受说给你听,真是人生的一大乐事啊!

教材习题讲解

巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底,山水相伴相映,真是趣味盎然啊!峰高水清,明媚悠然。水的动势给山增添了活力,山的倒影给水铺上了异彩,相映成趣,美不胜收!两岸石壁色彩斑斓,交相辉映。青翠的竹林与五色的山石相映衬,呈现出一派绚烂辉煌的气象,如同五彩锦缎上缀以碧玉翡翠,真是一幅美轮美奂的奇妙画卷啊!

教材习题讲解

晨雾的美更是让人窒息。白雾先是缭绕不绝,像是柔曼的轻纱,亲吻着天空,垂询着大地。继而如絮如带,再而是似烟似缕,最后不见雾纱,只见晨曦,猿猴、鸟儿的鸣叫声穿过清晨即将消散的薄雾,传入耳际。傍晚,夕阳的余晖铺在波光粼粼的水面上,溪流宛如一条金丝带,水面上闪烁着点点金光,潜游在水中的鱼也争相跳出水面,仿佛在欣赏这奇丽景色。

教材习题讲解

这简直是人间仙境啊,自南朝谢灵运以来,就没有人能够欣赏这种奇妙景色了。现在我能够把我的感受讲给你听,真是美哉乐哉啊!

如此美景,你可愿意来江南一睹为快?

最后,祝你身体健康,事事顺心!

你的好友:陶弘景

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读