第8课《列夫·托尔斯泰》课件(共38张ppt)

文档属性

| 名称 | 第8课《列夫·托尔斯泰》课件(共38张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-28 22:06:15 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

列夫 托尔斯泰

茨威格

核心素养目标

1.语言建构与运用:跳读并圈画生动描写托尔斯泰外貌的语句,辨别托尔斯泰的美丑。

2.思维发展与提升:为托尔斯泰“画”美丑,提升学生对美丑的辨识与审美能力。

3.审美鉴赏与创造:通过美丑之分辨,让学生感知人性之美丽,不以外貌为依据。

4.文化传承与理解:学习传神的肖像描写,辨别人物外貌的普通和气质的平庸,感知人物灵魂之美。

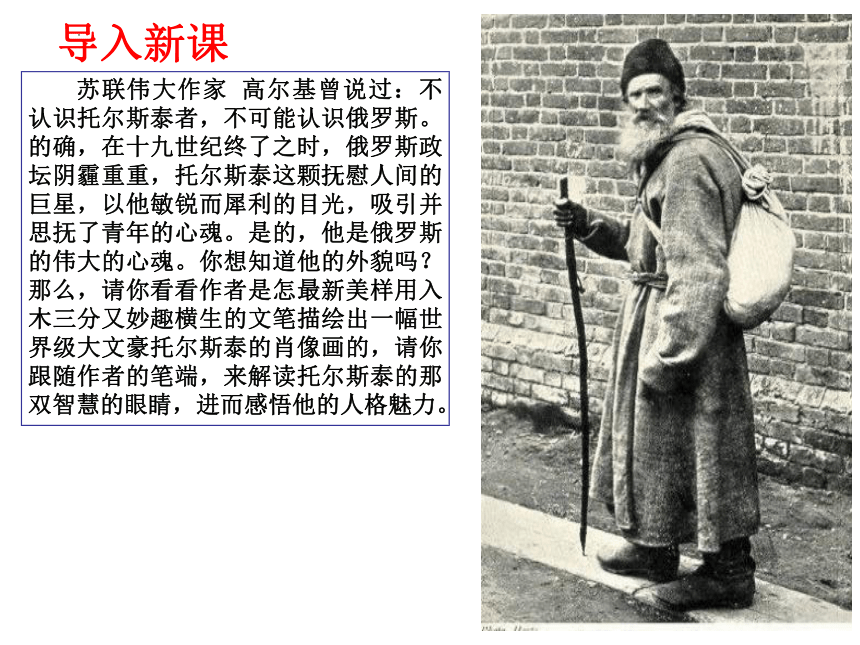

导入新课

苏联伟大作家 高尔基曾说过:不认识托尔斯泰者,不可能认识俄罗斯。的确,在十九世纪终了之时,俄罗斯政坛阴霾重重,托尔斯泰这颗抚慰人间的巨星,以他敏锐而犀利的目光,吸引并思抚了青年的心魂。是的,他是俄罗斯的伟大的心魂。你想知道他的外貌吗?那么,请你看看作者是怎最新美样用入木三分又妙趣横生的文笔描绘出一幅世界级大文豪托尔斯泰的肖像画的,请你跟随作者的笔端,来解读托尔斯泰的那双智慧的眼睛,进而感悟他的人格魅力。

列夫·托尔斯泰逝世以后,遵照他的遗嘱,遗体安葬在一个小森林中,没有墓碑,没有十字架,茨威格称之为世间最美的坟墓。

列夫 托尔斯泰

●

【奥地利】茨威格

知识备查

作者介绍

茨威格,(1881—1942),奥地利作家。生于犹太工厂主家庭,擅长写小说、人物传记。代表作品有:小说《看不见的收藏》《一个陌生女人的来信》《象棋的故事》;传记《三作家》《罗曼·罗兰》等。

1928年,茨威格接到苏联作家协会的热情邀请,对苏联进行了为期半个月的访问。当时正值列夫·托尔斯泰100周年诞辰。茨威格怀着无比崇敬的心情,参观了列夫托尔斯泰的故居和坟墓,感受到了托尔斯泰为揭露社会现实、反对农奴制所作出的努力,深深地折服于他卓越而深邃的精神世界。回国后,他把这种感情熔铸在了他的著作《三作家·托尔斯泰传》中。(今天我们学习的是这篇传记中的节选部分。)

背景资料

知识备查

他是一个天生的贵族,但他的一生反而因其的身份无比痛苦。他把私人财产分给农民,他的家曾经是革命者的避难所,是难民的收容所。他的信仰和行为直接导致了家庭危机,夫妇分家。分家后他把自己现有的著作权和稿费无条件地转让或捐出,自己几乎身无分文。家庭危机后他离家出走,这一次离家出走却让他永远地离开了这个世界。生命的最后一个黎明他没有看见家乡的风景,而是躺在了异乡一个小火车站站长家的小床上,看着窗外那将亮未亮的天空。他的遗言不是说给妻子儿女的,而是说给这个世界的——“我爱真理”。

列夫

·

托尔斯泰

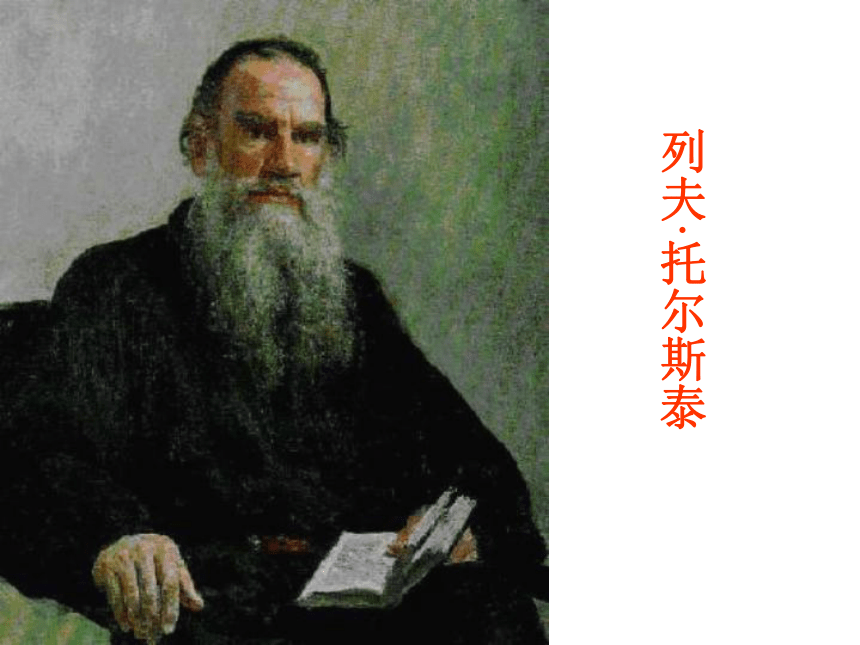

列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰(1828.9.9日—1910.11.20)19世纪末20世纪初俄国最伟大的文学家、思想家、哲学家 ,也是世界文学史上最杰出的作家之一,他的文学作品在世界文学中占有第一流的地位。同时也是非暴力的基督教无政府主义者和教育改革家。托尔斯泰著有《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》和《复活》这几部被视作经典的长篇小说,被认为是世界最伟大的作家之一。高尔基曾言:“不认识托尔斯泰者,不可能认识俄罗斯。”他被称颂为具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”。他的作品描写了俄国革命时的人民的顽强抗争,因此被称为“俄国十月革命的镜子”列宁曾称赞他创作了世界文学中“第一流”的作品。。

列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰(1828.9.9日—1910.11.20)19世纪末20世纪初俄国最伟大的文学家、思想家、哲学家 ,也是世界文学史上最杰出的作家之一,他的文学作品在世界文学中占有第一流的地位。同时也是非暴力的基督教无政府主义者和教育改革家。托尔斯泰著有《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》和《复活》这几部被视作经典的长篇小说,被认为是世界最伟大的作家之一。高尔基曾言:“不认识托尔斯泰者,不可能认识俄罗斯。”他被称颂为具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”。他的作品描写了俄国革命时的人民的顽强抗争,因此被称为“俄国十月革命的镜子”列宁曾称赞他创作了世界文学中“第一流”的作品。。

列夫·托尔斯泰

生难字

黝黑(yǒu) 滞留(zhì)

禁锢(jìn gù) 蒙昧(mèi)

侏儒(zhū rú) 酒肆(sì)

尴尬(gān gà) 甲胄(zhòu)

藏污纳垢(gòu) 颔首低眉(hàn)

黯然失色(àn) 广袤无垠(mào)

①器宇:气概,风度。

②禁锢:束缚,限制。

③犀利:(武器、言语等)锋利;锐利。

④侏儒:身材异常矮小的人。

⑤尴尬:(神色、态度)不自然。

⑥粗制滥造:制作粗劣,不讲究质量。也指工作不负责任,草率从事。

⑦藏污纳垢:比喻包容坏人坏事。

⑧郁郁寡欢:形容心里苦闷。

词语释义

理清文章结构

本文可分 部分:

?

第一部分(第1~5段)

第二部分(第6-9段)

刻画托尔斯泰的外貌特征。

描写托尔斯泰那非同寻常的眼睛。

胡子

眉毛

头发

其他

鼻子

眼睛

研读课文,问题探究

“直到生命的最后十年……俊秀之光才使这块悲凉之地解冻。”这句话有什么深刻含义?

将晚年托尔斯泰面部表情的变化形象地说成“悲凉之地解冻”,揭示了他内心世界的巨大转变。事实上,托尔斯泰到晚年实现了他世界观的转变,坚定地站在农民的立场上,对富裕阶级的生活及土地私有制表示强烈的否定,对国家和教会进行猛烈的抨击。他反对暴力革命,宣扬基督教的博爱和自我修身,主张从宗教、伦理中寻求解决社会矛盾的办法。联系上文,可以说他此时实现了自己的人生价值。

第①段在全文中起什么作用?

开篇点题,运用倒叙的手法,怀着对母亲深沉的爱,开始回忆母亲勤劳的一生。“我爱我母亲”奠定了全文的感情基调;“勤劳”是叙事线索,总领全文;“永远回忆”既呼应题目,又自然地引出下文。

“所以说,托尔斯泰并没有自己独特的面相,他拥有一张俄国普通大众的脸,因为他与全体俄国人民同呼吸共命运。”这句话有什么含义?表达了作者怎样的情感?

明确:这句话是对上文托尔斯泰外貌描写的总结、升华。托尔斯泰相貌平平,拥有一张俄国普通大众的脸,他出生在贵族家庭,却心系平民,已经和俄国人民融为一体,是俄国人民的杰出代表。表达了作者对托尔斯泰的喜爱与敬佩之情。

第4段作者从哪几个方面来写托尔斯泰的普通平凡?目的是什么?

明确:从穿戴、职业、社会角色三方面来写托尔斯泰的普通平凡。意在表明托尔斯泰属于俄国普通大众,与“全体俄国人民同呼吸共命运”,揭示出这一点,也就是揭示出托尔斯泰的人生追求和心路历程。

“这位客人不无尴尬地抬起眼皮直勾勾地打量着主人的脸。”这句话生动描写了来访者的心理、神态,有怎样的作用?

明确:生动描写来访者亲眼见到托尔斯泰时的心理、神态,突出来访者的失望,侧面写出托尔斯泰容貌的平常,为下文的“扬”蓄势。

“托尔斯泰这对眼睛有一百只眼珠。”这段结尾句用了什么手法?有什么作用?

明确: 引用。直接引用高尔基的话作结,干脆有力,含蓄隽永,夸张的修辞很好地表现了托尔斯泰眼睛的观察力、敏锐性和丰富性。

作者是怎样描写托尔斯泰的外貌特点的?在课文哪些句段?

(1)须发:他生就一副多毛的脸庞,植被多于空地

(2)面部轮廓结构:给人的总印象是失调、崎岖、平庸,甚至粗鄙

(3)面部特征:忧郁面孔上笼罩着消沉阴影,滞留着愚钝压抑

(4)长相平平:对他来说,穿这件大衣,还是那件大衣,都没什么不合适

托尔斯泰外貌上难道没有闪光点吗?

明确:目光

(1)速读第六到八自然段,寻找提取出表达托尔斯泰眼神锐利的比喻句,

(2)将比喻句组成的小诗——《眼睛》,并且有感情地朗读。

这道目光像黑豹那样

这道目光像程亮的钢刀那样

这道目光像枪弹穿透伪装的甲胄那样

这道目光像金刚刀切开玻璃一样

这对眼睛是手术刀

这对眼睛是X光

这对眼睛是寒光四射的匕首

这对眼睛像一只猎鹰从高空朝一只胆怯的耗子俯冲下来——

把每一片虚假的伪装扯掉

把所有的浅薄的信条撕烂

品味:

1、托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。

作者引用高尔基的这句话,采用夸张的写法,形象地表现了托尔斯泰的眼睛能把万事万物尽收眼底的全方位的观察力以及他内心世界的丰富和充沛。

2、 ……这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。

托尔斯泰的笔锋几乎指向社会的各个方面,特别是对沙皇的专制、法律的虚伪、贵族的腐朽、农民贫困的原因无不给予深刻的揭示。他对现实的批判是极其深刻而准确的。

这句话就写出了托翁全方位的观察力和锐利、深刻的洞察力。课文中有一句话可以为此做出注释:“再小的事物借助这副透镜都能看得清清楚楚,……这对眼睛 连最最微不足道的细节都不放过,同样也能全面揭示广袤无垠的宇宙。”

3、当这一副寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中他的心窝。

这句话写出了托尔斯泰作为“清醒的现实主义”作家,对现实的批判是极其深刻而准确的,对自我的审视也是相当冷酷而锐利的。

他执着地追求生命的真谛,审视社会的上层与下层、地主与农奴,还有宗教、革命等等。他在这种探寻中发现自己灵魂中的丑恶,为之痛苦并深深地忏悔。

“能够看清真相的人”常常是痛苦的,这是智者的痛苦,如果他既是智者又是仁者,那么痛苦将是双倍的。托尔斯泰正是这样的人,他看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,也看清了造成人间种种罪恶的原因,并努力去改变它,但总是事与愿违,这才是他自己最大的痛苦与不幸。但他把宝贵的精神财富留给后人,他又是伟大而幸福的。

“幸福”与“不幸”

归纳主题

本文是一幅列夫·托尔斯泰的“肖像画”,作者不仅为我们描绘了托尔斯泰的外貌特征,而且为我们揭示了托尔斯泰丰富而深邃的精神世界,表达了对托尔斯泰的无限憧憬和赞美之情。

新知导入

合作探究

体会先抑后扬的艺术效果

作者在文章前半部分描写托尔斯泰平庸甚至粗劣的长相,甚至用刻薄的语言,来调侃托尔斯泰的外貌,这是在极尽铺陈、步步蓄势。半部分笔锋一转,透过托尔斯泰的眼睛,展示出他精神的伟大,字里行间洋溢着仰慕崇敬之情。先写托尔斯泰,平庸甚至丑陋的外表正是用来反衬他的眼睛精美绝伦,反衬他灵魂的高贵精神的伟大。这种写法就是先抑后扬。

写作特色

新知导入

合作探究

“抑”指按下贬低,“扬”指褒扬抬高。作者想褒扬某个人物,却不从褒扬处落笔,而先是按下,从相反的贬抑出落笔,用这种方法使情节多变,形成波澜起伏,造成鲜明对比,容易使读者在阅读过程中产生恍然大悟的感觉,留下比较深刻的印象。同学们在以后的写作中,可以尝试使用这样的写法。

本文是一幅列夫·托尔斯泰的“肖像画”。它不仅展现了托尔斯泰独特的外貌特征,还揭示了托尔斯泰深邃的精神世界,字里行间洋溢着作者对托尔斯泰的崇敬和赞美之情。

课堂小结

这篇人物传记写托尔斯泰的外貌,运用精妙的比喻,恰当的夸张,凸显了他平庸的外貌特征,给人以深刻的印象。作者运用“似贬实褒”的语言和“先抑后扬”的写作手法,尤其是在“贬”与“褒”、“抑”与“扬”的强烈对比中,反衬出列夫托尔斯泰思想深处的高贵与伟大。除此之外,作者使用精当的议论,表达了自己对传主托尔斯泰的看法和评价,文章在这种由外貌透视心灵的过程中,表达出了作者对列夫托尔斯泰真挚而强烈的讴歌与赞颂。

列夫·托尔斯泰名言

1.人生不是一种享乐,而是一桩十分沉重的工作。

2.人生的价值,并不是用时间,而是用深度去衡量的。

3.一切利己的生活,都是非理性的动物的生活。

4.心灵纯洁的人, 生活充满甜蜜和喜悦。

作业布置

巧设练习 完成目标

(辽宁中考)对下列各句使用的修辞方法判断正确的一项是( )

(1)他发现是我,头摇得像拨浪鼓似的。

(2)像这样的老师,我们怎么会不喜欢她,怎么会不愿意和她亲近呢?

(3)在一个孩子的眼里,他的老师是多么慈爱,多么公平,多么伟大的人啊!

(4)老爷子小心,别顾着说话——看掉下来把屁股摔成两半!

A.(1)比喻(2)反问(3)排比(4)比喻

B.(1)夸张(2)设问(3)排比(4)比喻

C.(1)比喻(2)反问(3)排比(4)夸张

D.(1)比喻(2)反问(3)夸张(4)夸张

修辞考题练习

(辽宁中考)对下列各句使用的修辞方法判断正确的一项是( )

(1)他发现是我,头摇得像拨浪鼓似的。

(2)像这样的老师,我们怎么会不喜欢她,怎么会不愿意和她亲近呢?

(3)在一个孩子的眼里,他的老师是多么慈爱,多么公平,多么伟大的人啊!

(4)老爷子小心,别顾着说话——看掉下来把屁股摔成两半!

A.(1)比喻(2)反问(3)排比(4)比喻

B.(1)夸张(2)设问(3)排比(4)比喻

C.(1)比喻(2)反问(3)排比(4)夸张

D.(1)比喻(2)反问(3)夸张(4)夸张

C

比喻

反问

排比

夸张

(湖北鄂州中考,2分)下列有关文学常识和名著阅读的表述,有错误的一项是( )

A.《乡愁》《故乡》《春》《威尼斯商人》四篇课文,从文学体裁上来分类,依次属于诗歌、小说、散文、戏剧。

B.20世纪上半叶法国著名的人道主义作家罗曼·罗兰写作的《名人传》,叙述了贝多芬、米开朗琪罗和奥斯特洛夫斯基的充满苦难和坎坷的一生,赞美了他们的高尚品格和顽强奋斗的精神。

中考微链接

B

C.我国戏曲剧中人物由生、旦、净、丑等不同行当来充任。我国古代的年龄也有特定的称谓:总角和垂髫代指童年,及笄指女子十五岁,弱冠指男子二十岁。

D.吴敬梓笔下的范进、鲁迅笔下的孔乙己,作为读书人,虽然他们最终的命运不同,但这两个人物形象都能反映出封建科举制度对知识分子的毒害。

再见

人 / 教 / 版 / 语 / 文 / 八 / 年 / 级 / 上/ 册

作者:朱德

列夫 托尔斯泰

茨威格

核心素养目标

1.语言建构与运用:跳读并圈画生动描写托尔斯泰外貌的语句,辨别托尔斯泰的美丑。

2.思维发展与提升:为托尔斯泰“画”美丑,提升学生对美丑的辨识与审美能力。

3.审美鉴赏与创造:通过美丑之分辨,让学生感知人性之美丽,不以外貌为依据。

4.文化传承与理解:学习传神的肖像描写,辨别人物外貌的普通和气质的平庸,感知人物灵魂之美。

导入新课

苏联伟大作家 高尔基曾说过:不认识托尔斯泰者,不可能认识俄罗斯。的确,在十九世纪终了之时,俄罗斯政坛阴霾重重,托尔斯泰这颗抚慰人间的巨星,以他敏锐而犀利的目光,吸引并思抚了青年的心魂。是的,他是俄罗斯的伟大的心魂。你想知道他的外貌吗?那么,请你看看作者是怎最新美样用入木三分又妙趣横生的文笔描绘出一幅世界级大文豪托尔斯泰的肖像画的,请你跟随作者的笔端,来解读托尔斯泰的那双智慧的眼睛,进而感悟他的人格魅力。

列夫·托尔斯泰逝世以后,遵照他的遗嘱,遗体安葬在一个小森林中,没有墓碑,没有十字架,茨威格称之为世间最美的坟墓。

列夫 托尔斯泰

●

【奥地利】茨威格

知识备查

作者介绍

茨威格,(1881—1942),奥地利作家。生于犹太工厂主家庭,擅长写小说、人物传记。代表作品有:小说《看不见的收藏》《一个陌生女人的来信》《象棋的故事》;传记《三作家》《罗曼·罗兰》等。

1928年,茨威格接到苏联作家协会的热情邀请,对苏联进行了为期半个月的访问。当时正值列夫·托尔斯泰100周年诞辰。茨威格怀着无比崇敬的心情,参观了列夫托尔斯泰的故居和坟墓,感受到了托尔斯泰为揭露社会现实、反对农奴制所作出的努力,深深地折服于他卓越而深邃的精神世界。回国后,他把这种感情熔铸在了他的著作《三作家·托尔斯泰传》中。(今天我们学习的是这篇传记中的节选部分。)

背景资料

知识备查

他是一个天生的贵族,但他的一生反而因其的身份无比痛苦。他把私人财产分给农民,他的家曾经是革命者的避难所,是难民的收容所。他的信仰和行为直接导致了家庭危机,夫妇分家。分家后他把自己现有的著作权和稿费无条件地转让或捐出,自己几乎身无分文。家庭危机后他离家出走,这一次离家出走却让他永远地离开了这个世界。生命的最后一个黎明他没有看见家乡的风景,而是躺在了异乡一个小火车站站长家的小床上,看着窗外那将亮未亮的天空。他的遗言不是说给妻子儿女的,而是说给这个世界的——“我爱真理”。

列夫

·

托尔斯泰

列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰(1828.9.9日—1910.11.20)19世纪末20世纪初俄国最伟大的文学家、思想家、哲学家 ,也是世界文学史上最杰出的作家之一,他的文学作品在世界文学中占有第一流的地位。同时也是非暴力的基督教无政府主义者和教育改革家。托尔斯泰著有《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》和《复活》这几部被视作经典的长篇小说,被认为是世界最伟大的作家之一。高尔基曾言:“不认识托尔斯泰者,不可能认识俄罗斯。”他被称颂为具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”。他的作品描写了俄国革命时的人民的顽强抗争,因此被称为“俄国十月革命的镜子”列宁曾称赞他创作了世界文学中“第一流”的作品。。

列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰(1828.9.9日—1910.11.20)19世纪末20世纪初俄国最伟大的文学家、思想家、哲学家 ,也是世界文学史上最杰出的作家之一,他的文学作品在世界文学中占有第一流的地位。同时也是非暴力的基督教无政府主义者和教育改革家。托尔斯泰著有《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》和《复活》这几部被视作经典的长篇小说,被认为是世界最伟大的作家之一。高尔基曾言:“不认识托尔斯泰者,不可能认识俄罗斯。”他被称颂为具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”。他的作品描写了俄国革命时的人民的顽强抗争,因此被称为“俄国十月革命的镜子”列宁曾称赞他创作了世界文学中“第一流”的作品。。

列夫·托尔斯泰

生难字

黝黑(yǒu) 滞留(zhì)

禁锢(jìn gù) 蒙昧(mèi)

侏儒(zhū rú) 酒肆(sì)

尴尬(gān gà) 甲胄(zhòu)

藏污纳垢(gòu) 颔首低眉(hàn)

黯然失色(àn) 广袤无垠(mào)

①器宇:气概,风度。

②禁锢:束缚,限制。

③犀利:(武器、言语等)锋利;锐利。

④侏儒:身材异常矮小的人。

⑤尴尬:(神色、态度)不自然。

⑥粗制滥造:制作粗劣,不讲究质量。也指工作不负责任,草率从事。

⑦藏污纳垢:比喻包容坏人坏事。

⑧郁郁寡欢:形容心里苦闷。

词语释义

理清文章结构

本文可分 部分:

?

第一部分(第1~5段)

第二部分(第6-9段)

刻画托尔斯泰的外貌特征。

描写托尔斯泰那非同寻常的眼睛。

胡子

眉毛

头发

其他

鼻子

眼睛

研读课文,问题探究

“直到生命的最后十年……俊秀之光才使这块悲凉之地解冻。”这句话有什么深刻含义?

将晚年托尔斯泰面部表情的变化形象地说成“悲凉之地解冻”,揭示了他内心世界的巨大转变。事实上,托尔斯泰到晚年实现了他世界观的转变,坚定地站在农民的立场上,对富裕阶级的生活及土地私有制表示强烈的否定,对国家和教会进行猛烈的抨击。他反对暴力革命,宣扬基督教的博爱和自我修身,主张从宗教、伦理中寻求解决社会矛盾的办法。联系上文,可以说他此时实现了自己的人生价值。

第①段在全文中起什么作用?

开篇点题,运用倒叙的手法,怀着对母亲深沉的爱,开始回忆母亲勤劳的一生。“我爱我母亲”奠定了全文的感情基调;“勤劳”是叙事线索,总领全文;“永远回忆”既呼应题目,又自然地引出下文。

“所以说,托尔斯泰并没有自己独特的面相,他拥有一张俄国普通大众的脸,因为他与全体俄国人民同呼吸共命运。”这句话有什么含义?表达了作者怎样的情感?

明确:这句话是对上文托尔斯泰外貌描写的总结、升华。托尔斯泰相貌平平,拥有一张俄国普通大众的脸,他出生在贵族家庭,却心系平民,已经和俄国人民融为一体,是俄国人民的杰出代表。表达了作者对托尔斯泰的喜爱与敬佩之情。

第4段作者从哪几个方面来写托尔斯泰的普通平凡?目的是什么?

明确:从穿戴、职业、社会角色三方面来写托尔斯泰的普通平凡。意在表明托尔斯泰属于俄国普通大众,与“全体俄国人民同呼吸共命运”,揭示出这一点,也就是揭示出托尔斯泰的人生追求和心路历程。

“这位客人不无尴尬地抬起眼皮直勾勾地打量着主人的脸。”这句话生动描写了来访者的心理、神态,有怎样的作用?

明确:生动描写来访者亲眼见到托尔斯泰时的心理、神态,突出来访者的失望,侧面写出托尔斯泰容貌的平常,为下文的“扬”蓄势。

“托尔斯泰这对眼睛有一百只眼珠。”这段结尾句用了什么手法?有什么作用?

明确: 引用。直接引用高尔基的话作结,干脆有力,含蓄隽永,夸张的修辞很好地表现了托尔斯泰眼睛的观察力、敏锐性和丰富性。

作者是怎样描写托尔斯泰的外貌特点的?在课文哪些句段?

(1)须发:他生就一副多毛的脸庞,植被多于空地

(2)面部轮廓结构:给人的总印象是失调、崎岖、平庸,甚至粗鄙

(3)面部特征:忧郁面孔上笼罩着消沉阴影,滞留着愚钝压抑

(4)长相平平:对他来说,穿这件大衣,还是那件大衣,都没什么不合适

托尔斯泰外貌上难道没有闪光点吗?

明确:目光

(1)速读第六到八自然段,寻找提取出表达托尔斯泰眼神锐利的比喻句,

(2)将比喻句组成的小诗——《眼睛》,并且有感情地朗读。

这道目光像黑豹那样

这道目光像程亮的钢刀那样

这道目光像枪弹穿透伪装的甲胄那样

这道目光像金刚刀切开玻璃一样

这对眼睛是手术刀

这对眼睛是X光

这对眼睛是寒光四射的匕首

这对眼睛像一只猎鹰从高空朝一只胆怯的耗子俯冲下来——

把每一片虚假的伪装扯掉

把所有的浅薄的信条撕烂

品味:

1、托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。

作者引用高尔基的这句话,采用夸张的写法,形象地表现了托尔斯泰的眼睛能把万事万物尽收眼底的全方位的观察力以及他内心世界的丰富和充沛。

2、 ……这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。

托尔斯泰的笔锋几乎指向社会的各个方面,特别是对沙皇的专制、法律的虚伪、贵族的腐朽、农民贫困的原因无不给予深刻的揭示。他对现实的批判是极其深刻而准确的。

这句话就写出了托翁全方位的观察力和锐利、深刻的洞察力。课文中有一句话可以为此做出注释:“再小的事物借助这副透镜都能看得清清楚楚,……这对眼睛 连最最微不足道的细节都不放过,同样也能全面揭示广袤无垠的宇宙。”

3、当这一副寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中他的心窝。

这句话写出了托尔斯泰作为“清醒的现实主义”作家,对现实的批判是极其深刻而准确的,对自我的审视也是相当冷酷而锐利的。

他执着地追求生命的真谛,审视社会的上层与下层、地主与农奴,还有宗教、革命等等。他在这种探寻中发现自己灵魂中的丑恶,为之痛苦并深深地忏悔。

“能够看清真相的人”常常是痛苦的,这是智者的痛苦,如果他既是智者又是仁者,那么痛苦将是双倍的。托尔斯泰正是这样的人,他看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,也看清了造成人间种种罪恶的原因,并努力去改变它,但总是事与愿违,这才是他自己最大的痛苦与不幸。但他把宝贵的精神财富留给后人,他又是伟大而幸福的。

“幸福”与“不幸”

归纳主题

本文是一幅列夫·托尔斯泰的“肖像画”,作者不仅为我们描绘了托尔斯泰的外貌特征,而且为我们揭示了托尔斯泰丰富而深邃的精神世界,表达了对托尔斯泰的无限憧憬和赞美之情。

新知导入

合作探究

体会先抑后扬的艺术效果

作者在文章前半部分描写托尔斯泰平庸甚至粗劣的长相,甚至用刻薄的语言,来调侃托尔斯泰的外貌,这是在极尽铺陈、步步蓄势。半部分笔锋一转,透过托尔斯泰的眼睛,展示出他精神的伟大,字里行间洋溢着仰慕崇敬之情。先写托尔斯泰,平庸甚至丑陋的外表正是用来反衬他的眼睛精美绝伦,反衬他灵魂的高贵精神的伟大。这种写法就是先抑后扬。

写作特色

新知导入

合作探究

“抑”指按下贬低,“扬”指褒扬抬高。作者想褒扬某个人物,却不从褒扬处落笔,而先是按下,从相反的贬抑出落笔,用这种方法使情节多变,形成波澜起伏,造成鲜明对比,容易使读者在阅读过程中产生恍然大悟的感觉,留下比较深刻的印象。同学们在以后的写作中,可以尝试使用这样的写法。

本文是一幅列夫·托尔斯泰的“肖像画”。它不仅展现了托尔斯泰独特的外貌特征,还揭示了托尔斯泰深邃的精神世界,字里行间洋溢着作者对托尔斯泰的崇敬和赞美之情。

课堂小结

这篇人物传记写托尔斯泰的外貌,运用精妙的比喻,恰当的夸张,凸显了他平庸的外貌特征,给人以深刻的印象。作者运用“似贬实褒”的语言和“先抑后扬”的写作手法,尤其是在“贬”与“褒”、“抑”与“扬”的强烈对比中,反衬出列夫托尔斯泰思想深处的高贵与伟大。除此之外,作者使用精当的议论,表达了自己对传主托尔斯泰的看法和评价,文章在这种由外貌透视心灵的过程中,表达出了作者对列夫托尔斯泰真挚而强烈的讴歌与赞颂。

列夫·托尔斯泰名言

1.人生不是一种享乐,而是一桩十分沉重的工作。

2.人生的价值,并不是用时间,而是用深度去衡量的。

3.一切利己的生活,都是非理性的动物的生活。

4.心灵纯洁的人, 生活充满甜蜜和喜悦。

作业布置

巧设练习 完成目标

(辽宁中考)对下列各句使用的修辞方法判断正确的一项是( )

(1)他发现是我,头摇得像拨浪鼓似的。

(2)像这样的老师,我们怎么会不喜欢她,怎么会不愿意和她亲近呢?

(3)在一个孩子的眼里,他的老师是多么慈爱,多么公平,多么伟大的人啊!

(4)老爷子小心,别顾着说话——看掉下来把屁股摔成两半!

A.(1)比喻(2)反问(3)排比(4)比喻

B.(1)夸张(2)设问(3)排比(4)比喻

C.(1)比喻(2)反问(3)排比(4)夸张

D.(1)比喻(2)反问(3)夸张(4)夸张

修辞考题练习

(辽宁中考)对下列各句使用的修辞方法判断正确的一项是( )

(1)他发现是我,头摇得像拨浪鼓似的。

(2)像这样的老师,我们怎么会不喜欢她,怎么会不愿意和她亲近呢?

(3)在一个孩子的眼里,他的老师是多么慈爱,多么公平,多么伟大的人啊!

(4)老爷子小心,别顾着说话——看掉下来把屁股摔成两半!

A.(1)比喻(2)反问(3)排比(4)比喻

B.(1)夸张(2)设问(3)排比(4)比喻

C.(1)比喻(2)反问(3)排比(4)夸张

D.(1)比喻(2)反问(3)夸张(4)夸张

C

比喻

反问

排比

夸张

(湖北鄂州中考,2分)下列有关文学常识和名著阅读的表述,有错误的一项是( )

A.《乡愁》《故乡》《春》《威尼斯商人》四篇课文,从文学体裁上来分类,依次属于诗歌、小说、散文、戏剧。

B.20世纪上半叶法国著名的人道主义作家罗曼·罗兰写作的《名人传》,叙述了贝多芬、米开朗琪罗和奥斯特洛夫斯基的充满苦难和坎坷的一生,赞美了他们的高尚品格和顽强奋斗的精神。

中考微链接

B

C.我国戏曲剧中人物由生、旦、净、丑等不同行当来充任。我国古代的年龄也有特定的称谓:总角和垂髫代指童年,及笄指女子十五岁,弱冠指男子二十岁。

D.吴敬梓笔下的范进、鲁迅笔下的孔乙己,作为读书人,虽然他们最终的命运不同,但这两个人物形象都能反映出封建科举制度对知识分子的毒害。

再见

人 / 教 / 版 / 语 / 文 / 八 / 年 / 级 / 上/ 册

作者:朱德

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读