部编版八年级语文上册第13课《唐诗五首——黄鹤楼》课件(共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版八年级语文上册第13课《唐诗五首——黄鹤楼》课件(共18张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

黄鹤楼

崔颢

壹

相关链接

作者生平

崔颢(hào)(704—754),汴州(今河南开封)人,唐代诗人。唐玄宗开元十一年(公元723年)进士,官至太仆寺丞,天宝中为司勋员外郎。最为人称道的是他那首《黄鹤楼》,据说李白为之搁笔,曾有“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”的赞叹。《全唐诗》收录诗四十二首。他秉性耿直,才思敏捷,其作品激昂豪放,气势宏伟,著有《崔颢集》。

写作背景

这首诗出自唐代诗人崔颢,具体创作时间已无从考证。黄鹤楼因其所在之武昌黄鹤山(又名蛇山)而得名,传说古代仙人子安乘黄鹤过此(见《齐谐记》);又传说费祎登仙驾鹤于此(见《太平寰宇记》),这首诗诗就是从楼名之由来写起的。诗人登临黄鹤楼,览眼前景物,即景生情,诗兴大作,创作了这首诗。

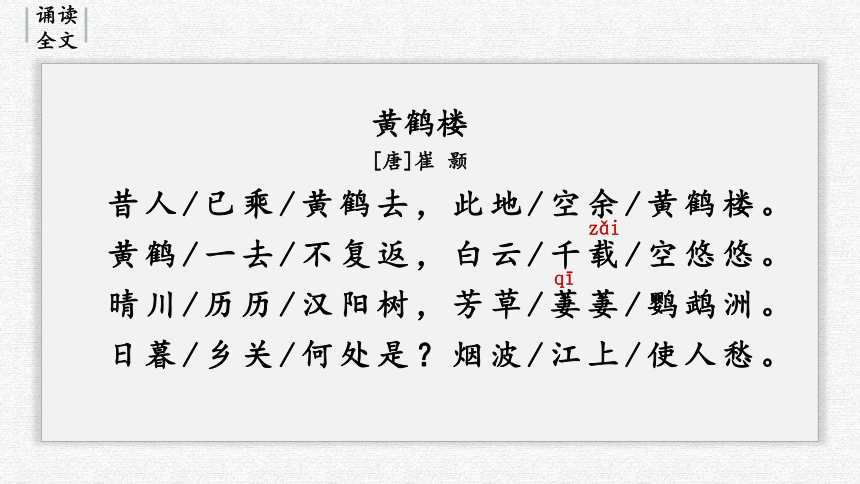

诵读全文

黄鹤楼

[唐]崔 颢

昔人/已乘/黄鹤去,此地/空余/黄鹤楼。

黄鹤/一去/不复返,白云/千载/空悠悠。

晴川/历历/汉阳树,芳草/萋萋/鹦鹉洲。

日暮/乡关/何处是?烟波/江上/使人愁。

qī

zǎi

贰

疏通文意

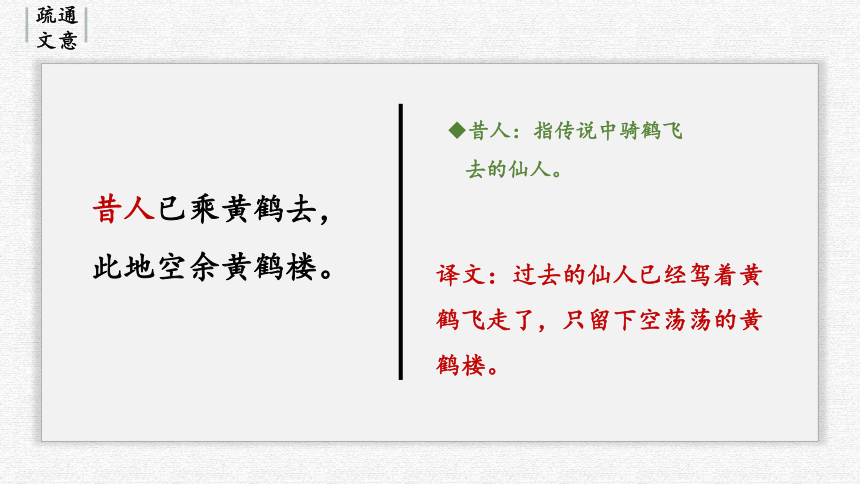

疏通文意

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

昔人:指传说中骑鹤飞去的仙人。

译文:过去的仙人已经驾着黄鹤飞走了,只留下空荡荡的黄鹤楼。

疏通文意

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

悠悠:飘飘荡荡的样子。

译文:黄鹤一去再也没有回来,千百年来只看见白云在天上飘飘荡荡。

疏通文意

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

历历:分明的样子。

萋萋:草木茂盛的样子。

译文:阳光照耀下的汉阳树木清晰可见,更能看清芳草繁茂的鹦鹉洲。

疏通文意

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

乡关:故乡。

译文:暮色渐渐漫起,哪里是我的家乡?江面烟波渺渺让人更生烦愁。

叁

品读赏析

品读赏析

1.本诗是怎样将神话传说和眼前景物融为一体的?

本诗前两联都是先写神话传说,再写眼前景物,虛中有实,抚今追昔,写出了诗人对世事变化难料的感慨;以神话传说起笔,既写出了黄鹤楼的历史悠久,又增添了黄鹤楼的神异色彩,大大丰富了诗歌的内容。首联起笔高远,又回到现实情境,仿佛黄鹤楼从天而降,神秘莫测。颔联先写黄鹤之杳然不见,在远望天际寻觅黄鹤踪影之时,顺势展开了对天际白云的描绘,转换自然,毫无痕迹。

品读赏析

2.诗中最能概括诗人感情的是哪个字?简要分析诗人在尾联中是如何表达这种感情的。

“愁”字;

本诗尾联是表达乡愁的名句。描绘的是江面上一片暮霭,仿佛笼罩着烟雾一般。“烟”字描绘了一种朦胧、弥漫、飘忽的景象。诗人用“烟波”把水波渺茫、幕霭沉沉的景物形象自然地表现了出来,极有深度的视觉形象中蕴含着醇厚的韵味。它与“日幕”一同构成了一幅暗淡的背景图,借景抒情,情景交融:那长江的浩浩烟波,形象地代表了诗人无边的乡愁;那越来越深的暮色,也不断强化着诗人挥之不去的思乡之情。诗人以夕阳西下江面烟波浩渺之景,寄寓了自己仕途失意、远离故土、羁旅他乡的凄苦思乡之情、异地漂泊之感;而自问自答的方式更加强烈地表达出这种孤独、空寂之情。最后以一个愁”字作结,点出了全篇主旨。

品读赏析

1. 意境开阔。

本诗为咏黄鹤楼的千古名篇,即便大诗人李白也曾有“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”之叹,足见其高妙。诗人游目骋怀,将黄鹤楼的传说与人生的感触写得空灵而又真实,不仅情景交融,而且时空切换自然,意境深远而不晦涩,诗情之中充满了画意,读之如行云流水,一泻而下。

写法鉴赏

品读赏析

写法鉴赏

2.虚实结合。

本诗前两联叙写仙人乘鹤的传说,写的是想象,是传说,是虛幻的;后两联则实写所见,眼前的胜景明朗开阔,充满勃勃生机,令人心旷神怡。诗人将神话传说和眼前景物巧妙地融为一体,目睹景物,吊古伤今,尽抒个人情怀,营造出种出神入化的艺术境界。

肆

主旨归纳

小结

《黄鹤楼》是吊古怀乡之佳作。表达了诗人漂泊在外,思念故乡的感情。这首诗是吊古怀乡之佳作。

黄鹤楼

崔颢

壹

相关链接

作者生平

崔颢(hào)(704—754),汴州(今河南开封)人,唐代诗人。唐玄宗开元十一年(公元723年)进士,官至太仆寺丞,天宝中为司勋员外郎。最为人称道的是他那首《黄鹤楼》,据说李白为之搁笔,曾有“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”的赞叹。《全唐诗》收录诗四十二首。他秉性耿直,才思敏捷,其作品激昂豪放,气势宏伟,著有《崔颢集》。

写作背景

这首诗出自唐代诗人崔颢,具体创作时间已无从考证。黄鹤楼因其所在之武昌黄鹤山(又名蛇山)而得名,传说古代仙人子安乘黄鹤过此(见《齐谐记》);又传说费祎登仙驾鹤于此(见《太平寰宇记》),这首诗诗就是从楼名之由来写起的。诗人登临黄鹤楼,览眼前景物,即景生情,诗兴大作,创作了这首诗。

诵读全文

黄鹤楼

[唐]崔 颢

昔人/已乘/黄鹤去,此地/空余/黄鹤楼。

黄鹤/一去/不复返,白云/千载/空悠悠。

晴川/历历/汉阳树,芳草/萋萋/鹦鹉洲。

日暮/乡关/何处是?烟波/江上/使人愁。

qī

zǎi

贰

疏通文意

疏通文意

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

昔人:指传说中骑鹤飞去的仙人。

译文:过去的仙人已经驾着黄鹤飞走了,只留下空荡荡的黄鹤楼。

疏通文意

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

悠悠:飘飘荡荡的样子。

译文:黄鹤一去再也没有回来,千百年来只看见白云在天上飘飘荡荡。

疏通文意

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

历历:分明的样子。

萋萋:草木茂盛的样子。

译文:阳光照耀下的汉阳树木清晰可见,更能看清芳草繁茂的鹦鹉洲。

疏通文意

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

乡关:故乡。

译文:暮色渐渐漫起,哪里是我的家乡?江面烟波渺渺让人更生烦愁。

叁

品读赏析

品读赏析

1.本诗是怎样将神话传说和眼前景物融为一体的?

本诗前两联都是先写神话传说,再写眼前景物,虛中有实,抚今追昔,写出了诗人对世事变化难料的感慨;以神话传说起笔,既写出了黄鹤楼的历史悠久,又增添了黄鹤楼的神异色彩,大大丰富了诗歌的内容。首联起笔高远,又回到现实情境,仿佛黄鹤楼从天而降,神秘莫测。颔联先写黄鹤之杳然不见,在远望天际寻觅黄鹤踪影之时,顺势展开了对天际白云的描绘,转换自然,毫无痕迹。

品读赏析

2.诗中最能概括诗人感情的是哪个字?简要分析诗人在尾联中是如何表达这种感情的。

“愁”字;

本诗尾联是表达乡愁的名句。描绘的是江面上一片暮霭,仿佛笼罩着烟雾一般。“烟”字描绘了一种朦胧、弥漫、飘忽的景象。诗人用“烟波”把水波渺茫、幕霭沉沉的景物形象自然地表现了出来,极有深度的视觉形象中蕴含着醇厚的韵味。它与“日幕”一同构成了一幅暗淡的背景图,借景抒情,情景交融:那长江的浩浩烟波,形象地代表了诗人无边的乡愁;那越来越深的暮色,也不断强化着诗人挥之不去的思乡之情。诗人以夕阳西下江面烟波浩渺之景,寄寓了自己仕途失意、远离故土、羁旅他乡的凄苦思乡之情、异地漂泊之感;而自问自答的方式更加强烈地表达出这种孤独、空寂之情。最后以一个愁”字作结,点出了全篇主旨。

品读赏析

1. 意境开阔。

本诗为咏黄鹤楼的千古名篇,即便大诗人李白也曾有“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”之叹,足见其高妙。诗人游目骋怀,将黄鹤楼的传说与人生的感触写得空灵而又真实,不仅情景交融,而且时空切换自然,意境深远而不晦涩,诗情之中充满了画意,读之如行云流水,一泻而下。

写法鉴赏

品读赏析

写法鉴赏

2.虚实结合。

本诗前两联叙写仙人乘鹤的传说,写的是想象,是传说,是虛幻的;后两联则实写所见,眼前的胜景明朗开阔,充满勃勃生机,令人心旷神怡。诗人将神话传说和眼前景物巧妙地融为一体,目睹景物,吊古伤今,尽抒个人情怀,营造出种出神入化的艺术境界。

肆

主旨归纳

小结

《黄鹤楼》是吊古怀乡之佳作。表达了诗人漂泊在外,思念故乡的感情。这首诗是吊古怀乡之佳作。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读