第23课《生于忧患,死于安乐》课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 第23课《生于忧患,死于安乐》课件(共24张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-08 16:24:30 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

拔苗助长

出类拔萃

缘木求鱼

22《孟子三章》

生于忧患,死于安乐

一,教学目标

1,正确、流利地朗读课文。

2,借助页下注能在小组里完成教师指定的翻译内容。

3,小组展示翻译结果探究文本内容。

4,把握课文的主要内容,理解作者的观点。

5,在教师指导下完成当堂背诵任务。

基于八年级学生的知识结构特点,把能正确流利地朗读课文和准确翻译课文、理解文章内容作为本课的重点。为了更好的把握重点、突破难点,我将采用朗读法与小组讨论法相结合的教法。

二,自主探究,课前预习

1,知人论世,走近作者

孟子生活年代:战国,邹国人

思想学派及提出主张:儒家思想,“仁政”学说,成为其政治思想的核心。提出“性本善”“行王道”“民贵君轻”。

简单经历:游说于齐梁之间,没有被重用,退而与其门徒公孙丑、万章等著书立说。

学派中的地位:亚圣 《孟子》一书的内容及价值:思想及文风 对后世的散文写作产生了深刻的影响。

知人论世,走近作者

孟子(约前372-前289),名轲,战国中期邹国(今山东邹县东南人)人。是孔子之孙孔仅的再传弟子。游说于齐梁之间,没有被重用,退而与其门徒公孙丑、万章等著书立说。是著名的思想家、教育家,孔子学说的继承者,儒家的重要代表人物。地位仅次于孔子,被尊为“亚圣”,后世常以“孔孟”并称。

孟子继承和发展了孔子的德治思想,发展为‘仁政’学说,成为其政治思想的核心。

其它思想“性本善”“行王道”“民贵君轻”。

知人论世,走近作者

《孟子》是由孟子及其弟子共同编写而成,是以记言为主的语录体散文,记载孟子及其学生言行的。出于对当时执政者贪婪残暴行径的愤慨,对挣扎在苦难中人民的同情,对别家学说的敌视,对贯彻自己.主张的强烈愿望,以及那种“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也”的救世责任感。使孟子的文章气势磅礴,议论尖锐、机智而雄辩,加上文辞铺张扬厉,时露尖刻,喜用一大串的排偶句式,所以笔锋咄咄逼人。其中有许多长篇大论, 对后世的散文写作产生了深刻的影响。

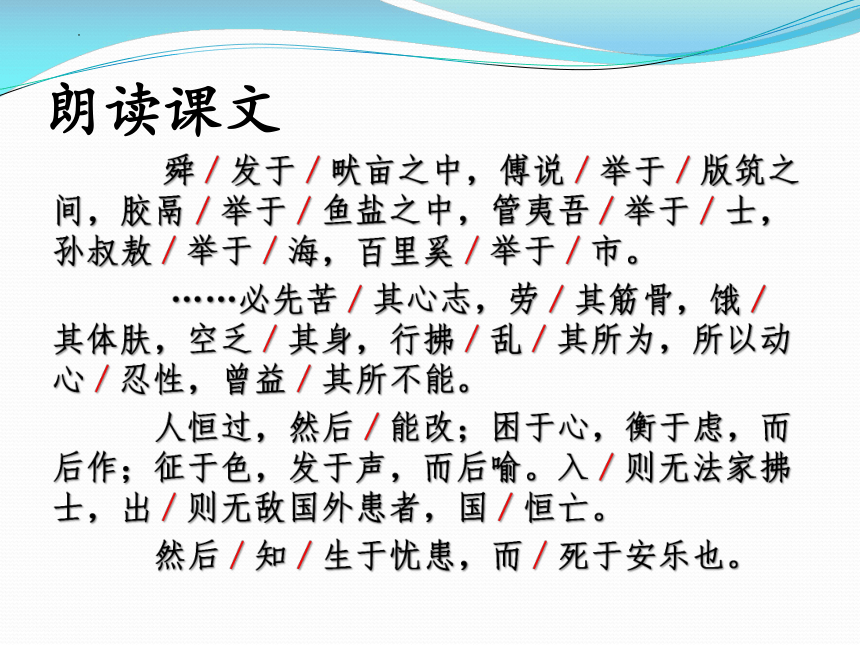

朗读课文

舜/发于/畎亩之中,傅说/举于/版筑之间,胶鬲/举于/鱼盐之中,管夷吾/举于/士,孙叔敖/举于/海,百里奚/举于/市。

……必先苦/其心志,劳/其筋骨,饿/其体肤,空乏/其身,行拂/乱/其所为,所以动心/忍性,曾益/其所不能。

人恒过,然后/能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入/则无法家拂士,出/则无敌国外患者,国/恒亡。

然后/知/生于忧患,而/死于安乐也。

四,学生自学内容及安排

(一)读准字音

1、舜(shùn )发于畎( qǔan )亩之中

2、傅说( yùe )举于版筑之间

3、胶鬲( gé )举于鱼盐之中

4、动心忍( rěn )性

5、曾( zēng )益其所不能

6、行拂( fú )乱其所为

7、入则无法家拂( bì )士

(二)找出通假字

1,曾益其所不能。

曾同“增”,增加

2,衡于虑。

衡同“横”,梗塞,指不顺

3,入则无法家拂士。

拂同“弼”,辅佐

4,所以动心忍性

忍同“韧”,使坚韧

(三)本文要给大家阐述一个什么道理,请从文中找出。

明确:生于忧患,死于安乐(中心论点)。

五、互学释疑,再读文本

活动安排:

(1)六人小组借助页下注翻译。完成导学案活动1,2,3

(2)六人小组派代表轮流展示翻译结果,小组间互相质疑解答,组员记录重点字词。

活动1:

(1)六人小组借助页下注完成第一段翻译任务。并将重点难点字词写在下面。

(2)六人小组派代表轮流展示翻译结果,小组间互相质疑解答,组员记录重点字词。

发于:被任用

举于:选拔,任用,举荐

拂:违背,扰乱

苦:使……痛苦 劳:使……劳累

饿:使……饥饿 空乏:使……资财贫乏

动:使……惊动 忍:使……坚韧 过:犯错误

活动2

(3)开篇列举的六位人物有什么共同的特点?请用自己的话阐述。

1、出身都卑微

2、经过艰苦的磨练,显露出不同凡人的才干。

3、后来都委以重任,干出了一番出色的事业。

活动2

(4)这段话告诉我们一个什么道理,哪些事例可以证明这一道理 请列举几例。

明确:担当大任的人必须经过艰苦生活的磨练。

(5)经历磨难砥砺的好处是

明确:动心忍性,曾益其所不能。

活动2

(5)拓展阅读司马迁《报任安书》节选

盖西伯拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》。《诗》三百篇,大抵圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事,思来者。

译文

自古以来,富贵而名声埋没不传的人,多得无法记载,只有豪迈不受拘束、非同寻常的人才能流芳百世;西伯被拘囚而推演出《周易》,孔子处于困境而写成了《春秋》,屈原被楚怀王放逐,于是创作了《离骚》;左后明失明,才完成了《国语》;孙膑膝盖被截,撰修了《孙膑兵法》;吕不韦谪迁蜀地,《吕氏春秋》却流传于世;韩非子被囚禁在秦国,这才有了《说难》、《孤愤》;《诗经》共三百篇,大都是圣人贤士为抒发愤懑而写作的。这些人都是情意郁结,不得舒展,所以才追述往事,而希望于将来的。

活动3

(1)六人小组借助页下注完成第二段翻译任务。并将重点难点字词写在下面。 (2) 六人小组派代表轮流展示翻译结果,小组间互相质疑解答,组员记录重点字词。

恒:常常 过:犯错 作:有作为

喻:了解,明白 入:在国内 出:在国外

拂:通弼,辅佐 亡:灭亡,消亡

(3)孟子认为,一个国家要想避免“亡”的命运,必须具备哪些条件?请用自己的话概括回答。

明确:在国内有坚守法度的大臣和足以辅佐君王的贤士;在国外有足以与之匹敌的邻国和来自外国的祸患。

(4)结合自身经历,谈谈你对“人恒过,然后能改”这句话的理解与认识。

明确:“人恒过,然后能改”这句话的意思是一个人常常会犯错误,然后才能改正错误。我认为一个人犯错误是难免的,但犯错误并不可怕,只要知错、认错,就能改正。只有这样才能不断进步,不断完善自我。

(5)文章主旨归纳

文章通过写了:

六个发迹于民间而被举荐的名人的事例和相关道理,

阐述了:

逆境成才的道理

论证了:

“生于忧患,死于安乐”这一中心论点。

拔苗助长

出类拔萃

缘木求鱼

22《孟子三章》

生于忧患,死于安乐

一,教学目标

1,正确、流利地朗读课文。

2,借助页下注能在小组里完成教师指定的翻译内容。

3,小组展示翻译结果探究文本内容。

4,把握课文的主要内容,理解作者的观点。

5,在教师指导下完成当堂背诵任务。

基于八年级学生的知识结构特点,把能正确流利地朗读课文和准确翻译课文、理解文章内容作为本课的重点。为了更好的把握重点、突破难点,我将采用朗读法与小组讨论法相结合的教法。

二,自主探究,课前预习

1,知人论世,走近作者

孟子生活年代:战国,邹国人

思想学派及提出主张:儒家思想,“仁政”学说,成为其政治思想的核心。提出“性本善”“行王道”“民贵君轻”。

简单经历:游说于齐梁之间,没有被重用,退而与其门徒公孙丑、万章等著书立说。

学派中的地位:亚圣 《孟子》一书的内容及价值:思想及文风 对后世的散文写作产生了深刻的影响。

知人论世,走近作者

孟子(约前372-前289),名轲,战国中期邹国(今山东邹县东南人)人。是孔子之孙孔仅的再传弟子。游说于齐梁之间,没有被重用,退而与其门徒公孙丑、万章等著书立说。是著名的思想家、教育家,孔子学说的继承者,儒家的重要代表人物。地位仅次于孔子,被尊为“亚圣”,后世常以“孔孟”并称。

孟子继承和发展了孔子的德治思想,发展为‘仁政’学说,成为其政治思想的核心。

其它思想“性本善”“行王道”“民贵君轻”。

知人论世,走近作者

《孟子》是由孟子及其弟子共同编写而成,是以记言为主的语录体散文,记载孟子及其学生言行的。出于对当时执政者贪婪残暴行径的愤慨,对挣扎在苦难中人民的同情,对别家学说的敌视,对贯彻自己.主张的强烈愿望,以及那种“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也”的救世责任感。使孟子的文章气势磅礴,议论尖锐、机智而雄辩,加上文辞铺张扬厉,时露尖刻,喜用一大串的排偶句式,所以笔锋咄咄逼人。其中有许多长篇大论, 对后世的散文写作产生了深刻的影响。

朗读课文

舜/发于/畎亩之中,傅说/举于/版筑之间,胶鬲/举于/鱼盐之中,管夷吾/举于/士,孙叔敖/举于/海,百里奚/举于/市。

……必先苦/其心志,劳/其筋骨,饿/其体肤,空乏/其身,行拂/乱/其所为,所以动心/忍性,曾益/其所不能。

人恒过,然后/能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入/则无法家拂士,出/则无敌国外患者,国/恒亡。

然后/知/生于忧患,而/死于安乐也。

四,学生自学内容及安排

(一)读准字音

1、舜(shùn )发于畎( qǔan )亩之中

2、傅说( yùe )举于版筑之间

3、胶鬲( gé )举于鱼盐之中

4、动心忍( rěn )性

5、曾( zēng )益其所不能

6、行拂( fú )乱其所为

7、入则无法家拂( bì )士

(二)找出通假字

1,曾益其所不能。

曾同“增”,增加

2,衡于虑。

衡同“横”,梗塞,指不顺

3,入则无法家拂士。

拂同“弼”,辅佐

4,所以动心忍性

忍同“韧”,使坚韧

(三)本文要给大家阐述一个什么道理,请从文中找出。

明确:生于忧患,死于安乐(中心论点)。

五、互学释疑,再读文本

活动安排:

(1)六人小组借助页下注翻译。完成导学案活动1,2,3

(2)六人小组派代表轮流展示翻译结果,小组间互相质疑解答,组员记录重点字词。

活动1:

(1)六人小组借助页下注完成第一段翻译任务。并将重点难点字词写在下面。

(2)六人小组派代表轮流展示翻译结果,小组间互相质疑解答,组员记录重点字词。

发于:被任用

举于:选拔,任用,举荐

拂:违背,扰乱

苦:使……痛苦 劳:使……劳累

饿:使……饥饿 空乏:使……资财贫乏

动:使……惊动 忍:使……坚韧 过:犯错误

活动2

(3)开篇列举的六位人物有什么共同的特点?请用自己的话阐述。

1、出身都卑微

2、经过艰苦的磨练,显露出不同凡人的才干。

3、后来都委以重任,干出了一番出色的事业。

活动2

(4)这段话告诉我们一个什么道理,哪些事例可以证明这一道理 请列举几例。

明确:担当大任的人必须经过艰苦生活的磨练。

(5)经历磨难砥砺的好处是

明确:动心忍性,曾益其所不能。

活动2

(5)拓展阅读司马迁《报任安书》节选

盖西伯拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》。《诗》三百篇,大抵圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事,思来者。

译文

自古以来,富贵而名声埋没不传的人,多得无法记载,只有豪迈不受拘束、非同寻常的人才能流芳百世;西伯被拘囚而推演出《周易》,孔子处于困境而写成了《春秋》,屈原被楚怀王放逐,于是创作了《离骚》;左后明失明,才完成了《国语》;孙膑膝盖被截,撰修了《孙膑兵法》;吕不韦谪迁蜀地,《吕氏春秋》却流传于世;韩非子被囚禁在秦国,这才有了《说难》、《孤愤》;《诗经》共三百篇,大都是圣人贤士为抒发愤懑而写作的。这些人都是情意郁结,不得舒展,所以才追述往事,而希望于将来的。

活动3

(1)六人小组借助页下注完成第二段翻译任务。并将重点难点字词写在下面。 (2) 六人小组派代表轮流展示翻译结果,小组间互相质疑解答,组员记录重点字词。

恒:常常 过:犯错 作:有作为

喻:了解,明白 入:在国内 出:在国外

拂:通弼,辅佐 亡:灭亡,消亡

(3)孟子认为,一个国家要想避免“亡”的命运,必须具备哪些条件?请用自己的话概括回答。

明确:在国内有坚守法度的大臣和足以辅佐君王的贤士;在国外有足以与之匹敌的邻国和来自外国的祸患。

(4)结合自身经历,谈谈你对“人恒过,然后能改”这句话的理解与认识。

明确:“人恒过,然后能改”这句话的意思是一个人常常会犯错误,然后才能改正错误。我认为一个人犯错误是难免的,但犯错误并不可怕,只要知错、认错,就能改正。只有这样才能不断进步,不断完善自我。

(5)文章主旨归纳

文章通过写了:

六个发迹于民间而被举荐的名人的事例和相关道理,

阐述了:

逆境成才的道理

论证了:

“生于忧患,死于安乐”这一中心论点。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读