第13课《唐诗五首》课件(共55张PPT)

文档属性

| 名称 | 第13课《唐诗五首》课件(共55张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 58.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-09 16:13:45 | ||

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

五首

唐

诗

目录

壹

贰

叁

肆

野望

伍

钱塘湖春行

渡荆门送别

使至塞上

黄鹤楼

壹

野望

野望

王绩(唐)

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

王绩

王绩自幼好学,博闻强记。隋开皇二十年(600年),11岁的王绩游历京都长安(今西安),拜见权倾朝野的大臣杨素,被在座公卿称为“神童仙子”。

大业年间,王绩应孝悌廉洁举,被授官为秘书省正字。王绩不喜欢在朝廷做官,请求担任六合县县丞,因为嗜好饮酒而不管公务,加之天下也动乱,因此被弹劾,于是就解官去职。王绩感叹说:“如同陷入天罗地网一样,处处都是束缚,我将能到哪里去呢!”于是就回到了家乡。

王绩

武德初年,朝廷征召前朝官员,王绩以原官待诏门下省。按照门下省例,日给良酒三升。弟弟王静问王绩:“待诏快乐否?”王绩回答说:“良酒三升使人留恋。”侍中陈叔达闻之,由三升加到一斗,时人称为“斗酒学士”。贞观初年,以病罢官。王绩再次被朝廷征召为有司,时太乐署史焦革善酿酒,王绩自求任太乐丞。吏部认为这不合品级不同意,王绩坚决请求说:“这是我深切的愿望。”吏部最终按照王绩的请求任命了他。焦革去世后,他的妻子还一直给王绩送酒。一年多以后,焦革的妻子又去世了。王绩说:“这是苍天不许我畅饮美酒吗?”就弃官离去了。

太乐丞告归后做本诗

王绩

王绩所住的地方东南有座盘石,在其上建筑杜康祠用以祭祀,并以焦革相配。他饮酒到五斗不醉。有人以酒相邀,无论地位高低,总是前往。

当初,王绩的长兄长王凝任隋朝的著作郎,撰写《隋书》未能完成,就去世了。王绩继续他未完成的事业,也未能完成。

贞观十八年(644年),王绩重病,预料到自己去世的日子,与陶潜创作《自祭文》一样,王绩给自己写了墓志铭,并嘱咐家人薄葬。

生性嗜酒

王绩喜欢饮酒,常常饮酒到五斗不醉。有人以酒相邀,无论地位高低,总是前往。杜之松是王绩的老朋友,他担任刺史,请王绩去讲授礼法,王绩回答说:“我不能到本郡刺史的官府去应酬,谈论糟粕,抛弃美酒啊。”

轶事典故

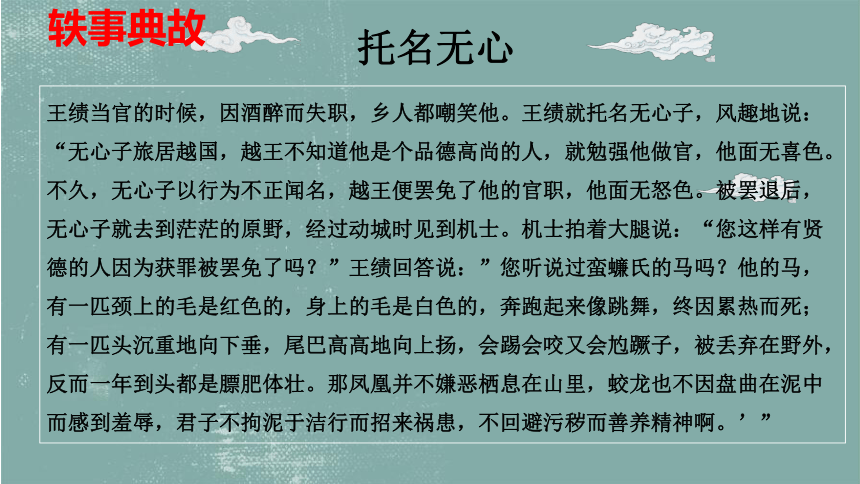

托名无心

王绩当官的时候,因酒醉而失职,乡人都嘲笑他。王绩就托名无心子,风趣地说:“无心子旅居越国,越王不知道他是个品德高尚的人,就勉强他做官,他面无喜色。不久,无心子以行为不正闻名,越王便罢免了他的官职,他面无怒色。被罢退后,无心子就去到茫茫的原野,经过动城时见到机士。机士拍着大腿说:“您这样有贤德的人因为获罪被罢免了吗?”王绩回答说:”您听说过蛮蠊氏的马吗?他的马,有一匹颈上的毛是红色的,身上的毛是白色的,奔跑起来像跳舞,终因累热而死;有一匹头沉重地向下垂,尾巴高高地向上扬,会踢会咬又会尥蹶子,被丢弃在野外,反而一年到头都是膘肥体壮。那凤凰并不嫌恶栖息在山里,蛟龙也不因盘曲在泥中而感到羞辱,君子不拘泥于洁行而招来祸患,不回避污秽而善养精神啊。’”

轶事典故

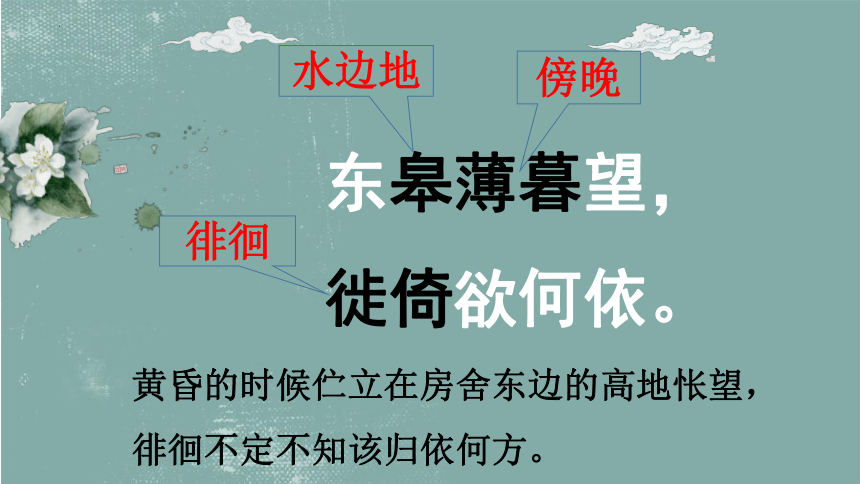

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

水边地

傍晚

徘徊

黄昏的时候伫立在房舍东边的高地怅望,徘徊不定不知该归依何方。

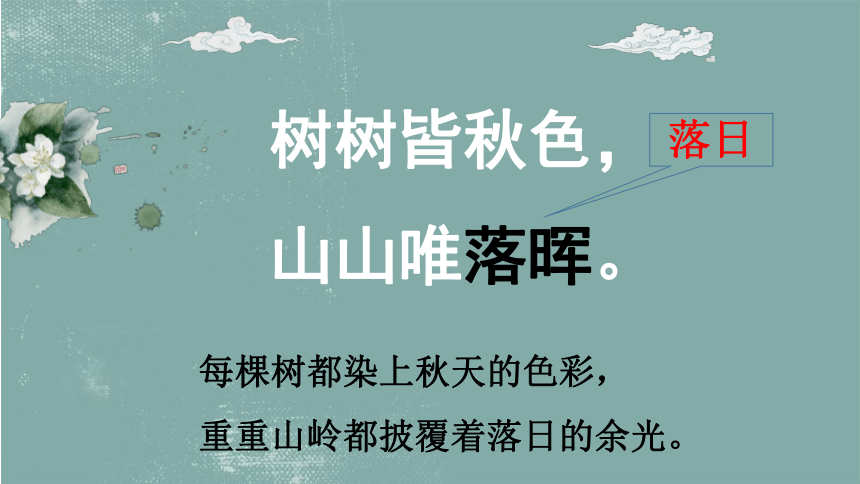

树树皆秋色,山山唯落晖。

每棵树都染上秋天的色彩,

重重山岭都披覆着落日的余光。

落日

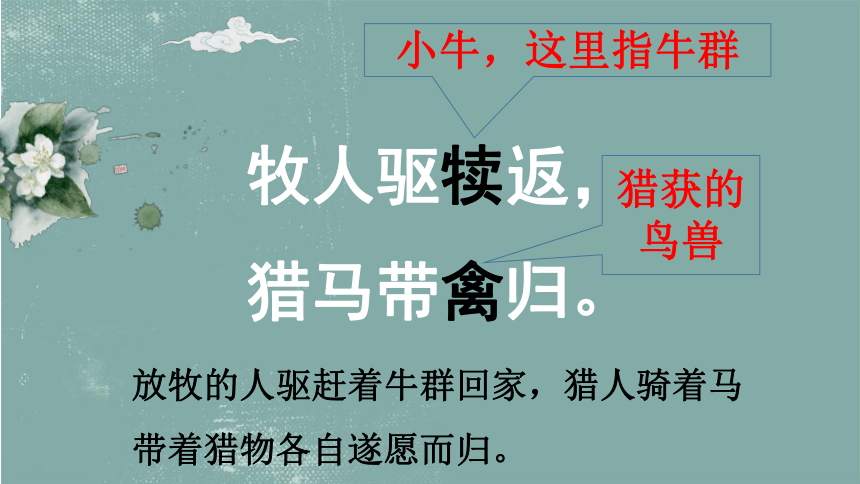

牧人驱犊返,猎马带禽归。

小牛,这里指牛群

放牧的人驱赶着牛群回家,猎人骑着马带着猎物各自遂愿而归。

猎获的鸟兽

采食野菜,后比喻隐居不仕

相顾无相识,长歌怀采薇。

大家相对无言彼此互不相识,只能咏一曲长歌来怀念古代采薇而食的隐士。

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

“薄暮”交代时间,渲染气氛,

“东皋”点明地点,

“徙倚欲何依”表明心态,复杂抑郁。

奠定了整首诗的基调。

树树皆秋色,山山唯落晖。

写秋天山林之静景

从正面进一步渲染作者的孤寂苦闷的心绪

看似安静开阔的景象,却给人一种荒凉落暮之感

牧人驱犊返,猎马带禽归。

写傍晚时分人的活动

从反面衬托诗人的郁闷孤单的心境。

安逸的场景,令人陶醉的画面。但是这些热闹是他们的,诗人什么也没有,有的只是寂寞和孤寂。

相顾无相识,长歌怀采薇。

直抒胸臆。

诗人身边没有一个相识的熟人和朋友,没有人能够分担这份寂寥,只好拉来已经远去的伯夷、叔齐了。诗人唱着《采薇》之歌,抒发自己隐逸山林之志。

贰

黄鹤楼

黄鹤楼

崔颢(唐)

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

崔颢早期作诗“多写闺情,流于浮艳”,再曰“娶妻唯择美者,俄又弃之,凡四五娶”。作诗流于浮艳,固然都不好,甚至很恶劣。其次是崔颢“少年狂傲,纵情迷性,歧视女人”害了他,相传李邕(唐北海太守,故人称李北海。道德文章、名重一时)闻崔颢诗名,虚舍邀之,颢至献诗,首章曰“十五嫁王昌”,邕曰:“小儿无礼,不予接而去。”《王家少妇》如下:“十五嫁王昌,盈盈入画堂。自矜年正少,复倚婿为郎。舞爱前溪绿,歌怜子夜长。闲时斗百草,度日不成妆。”就是这样一首写闺房乐的诗,惹恼了方正君子的李邕,不予接而去。后因得不到有力人士的推介,崔颢在得中进士以后,也只好远离京城长安而浪迹江湖。20年中他足迹遍及大江南北,最后才回到长安,做了京官,结束了风尘之苦。可是崔颢这20年的漫游,特别是他的东北边塞之行,虽然品行未改,依然风流成性,狎侮女人,薄情寡义,但从此他的诗风大为转变,变得雄浑奔放。其边塞诗,歌颂戍边将士的勇猛,抒发他们报国赴难的豪情壮志,热情洋溢,风骨凛然,让人刮目相看。

有文无行

流传下来42首诗,描写妇女的诗有15首,这大概就是他“有文无行、名陷轻薄”的原因之一吧。但是他的这些诗未必都“浮艳”,例《王家少妇》“度日不成妆”恰好说明这些妇女虽然锦衣玉食、斗草戏乐,却也饱含怨忧和无奈,连妆都懒得化了。他的《相逢行》中“女弟新承宠,诸兄近拜侯”句,一看便知他影射的是杨贵妃及其从兄杨国忠。在贵妃得宠、杨氏窃柄弄权、位极人臣、大多数人敢怒而不敢言的时候,崔颢敢于指出来,针砭时弊讽刺杨氏,无疑是需要很大勇气的。如果我们不囿[yòu]于古人的说教,全面地看待崔颢,应该说他写妇女的诗篇,大多内容是健康的、艺术上也是成功的。

2. 崔颢后赴边塞,所写边塞诗慷慨豪迈,诗风雄浑奔放。最负盛名的是《黄鹤楼》。相传这首诗为大诗人李白所倾服。宋代计有功《唐诗纪事》卷二十一在《黄鹤楼》诗下注曰:“世传太白云:‘眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。’遂作《凤凰台》诗以较胜负。”李白的《登金陵凤凰台》诗,在写法上与崔作确有相似之处。南宋严羽《沧浪诗话·诗评》认为:“唐人七言律诗,当以崔颢《黄鹤楼》为第一。”直至清人孙洙编选的颇有影响的《唐诗三百首》,还把崔颢的《黄鹤楼》放在“七言律诗”的首篇。

闺房诗未必都浮艳

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

过去的仙人已经驾着黄鹤飞走了,只留下空荡荡的黄鹤楼。

黄鹤一去再也没有回来,千百年来只看见白云在天上飘飘荡荡。

阳光照耀下的汉阳树木清晰可见,更能看清芳草繁茂的鹦鹉洲。

暮色渐渐漫起,哪里是我的家乡?江面烟波渺渺让人更生烦愁。

黄鹤楼来历的传说

古代武昌蛇山上有一座酒楼,老板姓辛。此人很慷慨。某日有道士来此饮酒,辛老板不收其酒钱。道士为了感谢辛老板的盛情,临别时,用橘子皮在墙上画了一只仙鹤,谁知这仙鹤在客人来此饮酒时,会跳舞劝酒。从此酒店生意红火,辛老板也因此发了财。十年后道士重来,歌笛一曲,质检白云朵朵空中来,仙鹤随之起舞,道士页骑鹤而走了。辛老板为纪念此事,在蛇山上兴工动土,建高楼一幢,取名黄鹤楼。

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

诗人满怀对黄鹤楼的美好憧憬慕名前来,可仙人驾鹤杳无踪迹,鹤去楼空,眼前就是一座寻常可见的江楼。美好憧憬与寻常江楼的落差,在诗人心中布上了一层怅然若失的底色,为乡愁情结的抒发作了潜在的铺垫。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

“黄鹤”,除了实体“仙鹤”之外,还指“一切”。“不复返”涵覆了生不逢时、岁不待人的无尽感伤。“空悠悠”是空间的广袤,“千载”是时间的无限性。二者组合产生了历史的纵深感和空间的开阔感,催生乡愁。

本句抒发了诗人岁月难再、世事茫然的空幻感,也为下文写乡关难归的无限愁思铺垫。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

两句笔锋一转,由写传说转而写诗人眼前登黄鹤楼所见,由写虚写转为实写,描绘了一个空明、悠远的画面,为引发诗人的乡愁设置了铺垫。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

太阳落山,黑夜来临,游子要归乡,但故乡又在何处呢?诗作以“愁”收篇,准确地表达了日暮时分诗人登临黄鹤楼的心情,同时又和开篇的暗喻相照应,言外传情,情内展画,画外余音。

愁

1.移舟泊烟渚,日暮客愁新。——孟浩然《宿建德江》

2.月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。——张继《枫桥夜泊》

3.问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。——李煜《虞美人》

4.晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。——李商隐《无题》

5.浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。——龚自珍《己亥杂诗》

6.我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。——李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》

7.抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。——李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》

8.只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。——李清照《武陵春》

9.少年不识愁滋味,爱上层楼,爱上层楼,为赋新词强说愁。如今识尽愁滋味,欲说还休,欲说还休,却道天凉好个秋!——辛弃疾《丑奴儿》

我国三大名楼

岳阳楼记

范仲淹

滕王阁序

王勃

叁

使至塞上

王维,字摩诘,盛唐时期的著名诗人,官至尚书右丞。出身仕宦家庭,过着享乐田园、留恋山水、亦官亦隐的居士生活。王维少年时就有才名,21岁进士及第,任大乐丞,后因伶人舞黄狮子事触犯皇权而受牵连,被贬为济州司库参军。张九龄为相后,提拔他为右拾遗,后张九龄被罢相,他也被排挤出朝廷,以监察御史的身份出使边塞。后又任尚书右丞,故世称王右丞。其诗、画成就很高,苏轼赞”味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗“。尤以山水成就为最高,与孟浩然合称“王孟”。晚年无心仕途,专诚奉佛,故后世称其为“诗佛”。

王维

使至塞上

王维 〔唐〕

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

翻译

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

轻车简从将要去慰问边关,

我要到远在西北边塞的居延。

像随风而去的蓬草一样出临边塞,

北归大雁正翱翔云天。

浩瀚沙漠中孤烟直上云霄,

黄河边上落日浑圆。

到萧关时遇到侦察骑兵,

得知主帅尚在前线未归。

飞蓬一般比喻漂流在外的游子,这里比喻一个负有朝廷使命的大臣,正式安歇诗人内心的激愤与抑郁。

与首句“单车”相呼应,万里形成一笔带过。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

抓住沙漠中典型景物。边疆沙漠,浩瀚无边,才“大”。

边塞荒凉,烽火台的浓烟格外醒目,所以“孤”。

紧接一个“直”字,表现了它的劲拔、坚毅之美。

沙漠没有树木,横亘的黄河就用了“长”。

落日,亲切、温暖又苍茫,用“圆”。

大漠孤烟直,长河落日圆。

王维出使河西并不经过萧关,此处大概是用何逊诗“候骑出萧关,追兵赴马邑”之意,非实写。

燕然:燕然山,即今蒙古国杭爱山。

用典:东汉窦宪在燕然山北破匈奴,刻石记功。

萧关逢候骑,都护在燕然。

诗人出使至塞上的旅程,描绘了旅程中所见的雄浑壮阔的塞外风光,隐约地透露出自己受排挤而抑郁、孤寂的思想感情。

肆

渡荆门送别

李白,字太白,号青莲居士,唐代诗人。人称“诗仙”,是我国文学史上伟大的浪漫主义诗人。

本诗是李白出蜀所作。25岁的李白正值青年,兴致勃勃观赏巫山两岸的峻岭。船过荆门一带,视野顿时开阔,别是一番景色。

李白

渡荆门送别

李白 〔唐〕

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

翻译

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

首联:远渡的地点和此行的目的。

颔联:壮阔景色,远景,烘托诗人开朗心境和蓬勃朝气的形象。

颈联:月下是夜晚—近景;云生是白天—远景。

尾联:作者见到楚地美景兴奋和激动,但也忘不了自己的故乡。

诗人描绘了出蜀过荆门山的沿途山川景色,抒发了诗人对祖国大好河山的赞美,表达了诗人对故乡无限爱恋的真挚感情。

肆

钱塘湖春行

钱塘湖,又称“西湖”

饮湖上初晴后雨

苏轼 〔宋〕

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

白居易(772-846),字乐天,号香山居士,又号醉吟先生,生于河南新郑。他是唐代著名现实主义诗人,有“诗魔”和“诗王”之称,与元稹共同倡导新乐府运动,世称“元白”,又与刘禹锡并称“刘白”。

本诗写于穆宗长庆三年,白居易任杭州刺史。

钱塘湖春行

白居易 〔唐〕

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

翻译

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

从孤山寺的北面到贾亭的西面,

湖面春水刚与堤平,白云低垂,同湖面上连成一片。

几只早出的黄莺争相飞往向阳的树木,

谁家新飞来的燕子忙着筑巢衔泥。

纷繁的花朵渐渐开放使人眼花缭乱,

浅浅的青草刚刚够上遮没马蹄。

最爱的湖东美景百游不厌,

杨柳成排绿荫中穿过一条白沙堤。

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

大处落笔,写行经孤山贾亭时看到的山光水色。

初平:春水初生,略与堤平。

云脚低:白云低垂,与湖水相连。

勾勒出了早春的轮廓。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

莺燕是诗人所见,本句显示了一片生机勃勃之势。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

写花草,着重表现诗人的感受。马走得快,看花时间长了,目不暇接,让人感觉迷乱。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

直抒胸臆,表达了诗人的喜悦。看不足表现了诗人流连忘返,完全陶醉在这美好的湖光山色之中。

这首诗虽是写景,但景中有情,将尽兴游春的喜悦感情表达得淋漓尽致。

谢

谢

聆听

五首

唐

诗

目录

壹

贰

叁

肆

野望

伍

钱塘湖春行

渡荆门送别

使至塞上

黄鹤楼

壹

野望

野望

王绩(唐)

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

王绩

王绩自幼好学,博闻强记。隋开皇二十年(600年),11岁的王绩游历京都长安(今西安),拜见权倾朝野的大臣杨素,被在座公卿称为“神童仙子”。

大业年间,王绩应孝悌廉洁举,被授官为秘书省正字。王绩不喜欢在朝廷做官,请求担任六合县县丞,因为嗜好饮酒而不管公务,加之天下也动乱,因此被弹劾,于是就解官去职。王绩感叹说:“如同陷入天罗地网一样,处处都是束缚,我将能到哪里去呢!”于是就回到了家乡。

王绩

武德初年,朝廷征召前朝官员,王绩以原官待诏门下省。按照门下省例,日给良酒三升。弟弟王静问王绩:“待诏快乐否?”王绩回答说:“良酒三升使人留恋。”侍中陈叔达闻之,由三升加到一斗,时人称为“斗酒学士”。贞观初年,以病罢官。王绩再次被朝廷征召为有司,时太乐署史焦革善酿酒,王绩自求任太乐丞。吏部认为这不合品级不同意,王绩坚决请求说:“这是我深切的愿望。”吏部最终按照王绩的请求任命了他。焦革去世后,他的妻子还一直给王绩送酒。一年多以后,焦革的妻子又去世了。王绩说:“这是苍天不许我畅饮美酒吗?”就弃官离去了。

太乐丞告归后做本诗

王绩

王绩所住的地方东南有座盘石,在其上建筑杜康祠用以祭祀,并以焦革相配。他饮酒到五斗不醉。有人以酒相邀,无论地位高低,总是前往。

当初,王绩的长兄长王凝任隋朝的著作郎,撰写《隋书》未能完成,就去世了。王绩继续他未完成的事业,也未能完成。

贞观十八年(644年),王绩重病,预料到自己去世的日子,与陶潜创作《自祭文》一样,王绩给自己写了墓志铭,并嘱咐家人薄葬。

生性嗜酒

王绩喜欢饮酒,常常饮酒到五斗不醉。有人以酒相邀,无论地位高低,总是前往。杜之松是王绩的老朋友,他担任刺史,请王绩去讲授礼法,王绩回答说:“我不能到本郡刺史的官府去应酬,谈论糟粕,抛弃美酒啊。”

轶事典故

托名无心

王绩当官的时候,因酒醉而失职,乡人都嘲笑他。王绩就托名无心子,风趣地说:“无心子旅居越国,越王不知道他是个品德高尚的人,就勉强他做官,他面无喜色。不久,无心子以行为不正闻名,越王便罢免了他的官职,他面无怒色。被罢退后,无心子就去到茫茫的原野,经过动城时见到机士。机士拍着大腿说:“您这样有贤德的人因为获罪被罢免了吗?”王绩回答说:”您听说过蛮蠊氏的马吗?他的马,有一匹颈上的毛是红色的,身上的毛是白色的,奔跑起来像跳舞,终因累热而死;有一匹头沉重地向下垂,尾巴高高地向上扬,会踢会咬又会尥蹶子,被丢弃在野外,反而一年到头都是膘肥体壮。那凤凰并不嫌恶栖息在山里,蛟龙也不因盘曲在泥中而感到羞辱,君子不拘泥于洁行而招来祸患,不回避污秽而善养精神啊。’”

轶事典故

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

水边地

傍晚

徘徊

黄昏的时候伫立在房舍东边的高地怅望,徘徊不定不知该归依何方。

树树皆秋色,山山唯落晖。

每棵树都染上秋天的色彩,

重重山岭都披覆着落日的余光。

落日

牧人驱犊返,猎马带禽归。

小牛,这里指牛群

放牧的人驱赶着牛群回家,猎人骑着马带着猎物各自遂愿而归。

猎获的鸟兽

采食野菜,后比喻隐居不仕

相顾无相识,长歌怀采薇。

大家相对无言彼此互不相识,只能咏一曲长歌来怀念古代采薇而食的隐士。

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

“薄暮”交代时间,渲染气氛,

“东皋”点明地点,

“徙倚欲何依”表明心态,复杂抑郁。

奠定了整首诗的基调。

树树皆秋色,山山唯落晖。

写秋天山林之静景

从正面进一步渲染作者的孤寂苦闷的心绪

看似安静开阔的景象,却给人一种荒凉落暮之感

牧人驱犊返,猎马带禽归。

写傍晚时分人的活动

从反面衬托诗人的郁闷孤单的心境。

安逸的场景,令人陶醉的画面。但是这些热闹是他们的,诗人什么也没有,有的只是寂寞和孤寂。

相顾无相识,长歌怀采薇。

直抒胸臆。

诗人身边没有一个相识的熟人和朋友,没有人能够分担这份寂寥,只好拉来已经远去的伯夷、叔齐了。诗人唱着《采薇》之歌,抒发自己隐逸山林之志。

贰

黄鹤楼

黄鹤楼

崔颢(唐)

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

崔颢早期作诗“多写闺情,流于浮艳”,再曰“娶妻唯择美者,俄又弃之,凡四五娶”。作诗流于浮艳,固然都不好,甚至很恶劣。其次是崔颢“少年狂傲,纵情迷性,歧视女人”害了他,相传李邕(唐北海太守,故人称李北海。道德文章、名重一时)闻崔颢诗名,虚舍邀之,颢至献诗,首章曰“十五嫁王昌”,邕曰:“小儿无礼,不予接而去。”《王家少妇》如下:“十五嫁王昌,盈盈入画堂。自矜年正少,复倚婿为郎。舞爱前溪绿,歌怜子夜长。闲时斗百草,度日不成妆。”就是这样一首写闺房乐的诗,惹恼了方正君子的李邕,不予接而去。后因得不到有力人士的推介,崔颢在得中进士以后,也只好远离京城长安而浪迹江湖。20年中他足迹遍及大江南北,最后才回到长安,做了京官,结束了风尘之苦。可是崔颢这20年的漫游,特别是他的东北边塞之行,虽然品行未改,依然风流成性,狎侮女人,薄情寡义,但从此他的诗风大为转变,变得雄浑奔放。其边塞诗,歌颂戍边将士的勇猛,抒发他们报国赴难的豪情壮志,热情洋溢,风骨凛然,让人刮目相看。

有文无行

流传下来42首诗,描写妇女的诗有15首,这大概就是他“有文无行、名陷轻薄”的原因之一吧。但是他的这些诗未必都“浮艳”,例《王家少妇》“度日不成妆”恰好说明这些妇女虽然锦衣玉食、斗草戏乐,却也饱含怨忧和无奈,连妆都懒得化了。他的《相逢行》中“女弟新承宠,诸兄近拜侯”句,一看便知他影射的是杨贵妃及其从兄杨国忠。在贵妃得宠、杨氏窃柄弄权、位极人臣、大多数人敢怒而不敢言的时候,崔颢敢于指出来,针砭时弊讽刺杨氏,无疑是需要很大勇气的。如果我们不囿[yòu]于古人的说教,全面地看待崔颢,应该说他写妇女的诗篇,大多内容是健康的、艺术上也是成功的。

2. 崔颢后赴边塞,所写边塞诗慷慨豪迈,诗风雄浑奔放。最负盛名的是《黄鹤楼》。相传这首诗为大诗人李白所倾服。宋代计有功《唐诗纪事》卷二十一在《黄鹤楼》诗下注曰:“世传太白云:‘眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。’遂作《凤凰台》诗以较胜负。”李白的《登金陵凤凰台》诗,在写法上与崔作确有相似之处。南宋严羽《沧浪诗话·诗评》认为:“唐人七言律诗,当以崔颢《黄鹤楼》为第一。”直至清人孙洙编选的颇有影响的《唐诗三百首》,还把崔颢的《黄鹤楼》放在“七言律诗”的首篇。

闺房诗未必都浮艳

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

过去的仙人已经驾着黄鹤飞走了,只留下空荡荡的黄鹤楼。

黄鹤一去再也没有回来,千百年来只看见白云在天上飘飘荡荡。

阳光照耀下的汉阳树木清晰可见,更能看清芳草繁茂的鹦鹉洲。

暮色渐渐漫起,哪里是我的家乡?江面烟波渺渺让人更生烦愁。

黄鹤楼来历的传说

古代武昌蛇山上有一座酒楼,老板姓辛。此人很慷慨。某日有道士来此饮酒,辛老板不收其酒钱。道士为了感谢辛老板的盛情,临别时,用橘子皮在墙上画了一只仙鹤,谁知这仙鹤在客人来此饮酒时,会跳舞劝酒。从此酒店生意红火,辛老板也因此发了财。十年后道士重来,歌笛一曲,质检白云朵朵空中来,仙鹤随之起舞,道士页骑鹤而走了。辛老板为纪念此事,在蛇山上兴工动土,建高楼一幢,取名黄鹤楼。

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

诗人满怀对黄鹤楼的美好憧憬慕名前来,可仙人驾鹤杳无踪迹,鹤去楼空,眼前就是一座寻常可见的江楼。美好憧憬与寻常江楼的落差,在诗人心中布上了一层怅然若失的底色,为乡愁情结的抒发作了潜在的铺垫。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

“黄鹤”,除了实体“仙鹤”之外,还指“一切”。“不复返”涵覆了生不逢时、岁不待人的无尽感伤。“空悠悠”是空间的广袤,“千载”是时间的无限性。二者组合产生了历史的纵深感和空间的开阔感,催生乡愁。

本句抒发了诗人岁月难再、世事茫然的空幻感,也为下文写乡关难归的无限愁思铺垫。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

两句笔锋一转,由写传说转而写诗人眼前登黄鹤楼所见,由写虚写转为实写,描绘了一个空明、悠远的画面,为引发诗人的乡愁设置了铺垫。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

太阳落山,黑夜来临,游子要归乡,但故乡又在何处呢?诗作以“愁”收篇,准确地表达了日暮时分诗人登临黄鹤楼的心情,同时又和开篇的暗喻相照应,言外传情,情内展画,画外余音。

愁

1.移舟泊烟渚,日暮客愁新。——孟浩然《宿建德江》

2.月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。——张继《枫桥夜泊》

3.问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。——李煜《虞美人》

4.晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。——李商隐《无题》

5.浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。——龚自珍《己亥杂诗》

6.我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。——李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》

7.抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。——李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》

8.只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。——李清照《武陵春》

9.少年不识愁滋味,爱上层楼,爱上层楼,为赋新词强说愁。如今识尽愁滋味,欲说还休,欲说还休,却道天凉好个秋!——辛弃疾《丑奴儿》

我国三大名楼

岳阳楼记

范仲淹

滕王阁序

王勃

叁

使至塞上

王维,字摩诘,盛唐时期的著名诗人,官至尚书右丞。出身仕宦家庭,过着享乐田园、留恋山水、亦官亦隐的居士生活。王维少年时就有才名,21岁进士及第,任大乐丞,后因伶人舞黄狮子事触犯皇权而受牵连,被贬为济州司库参军。张九龄为相后,提拔他为右拾遗,后张九龄被罢相,他也被排挤出朝廷,以监察御史的身份出使边塞。后又任尚书右丞,故世称王右丞。其诗、画成就很高,苏轼赞”味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗“。尤以山水成就为最高,与孟浩然合称“王孟”。晚年无心仕途,专诚奉佛,故后世称其为“诗佛”。

王维

使至塞上

王维 〔唐〕

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

翻译

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

轻车简从将要去慰问边关,

我要到远在西北边塞的居延。

像随风而去的蓬草一样出临边塞,

北归大雁正翱翔云天。

浩瀚沙漠中孤烟直上云霄,

黄河边上落日浑圆。

到萧关时遇到侦察骑兵,

得知主帅尚在前线未归。

飞蓬一般比喻漂流在外的游子,这里比喻一个负有朝廷使命的大臣,正式安歇诗人内心的激愤与抑郁。

与首句“单车”相呼应,万里形成一笔带过。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

抓住沙漠中典型景物。边疆沙漠,浩瀚无边,才“大”。

边塞荒凉,烽火台的浓烟格外醒目,所以“孤”。

紧接一个“直”字,表现了它的劲拔、坚毅之美。

沙漠没有树木,横亘的黄河就用了“长”。

落日,亲切、温暖又苍茫,用“圆”。

大漠孤烟直,长河落日圆。

王维出使河西并不经过萧关,此处大概是用何逊诗“候骑出萧关,追兵赴马邑”之意,非实写。

燕然:燕然山,即今蒙古国杭爱山。

用典:东汉窦宪在燕然山北破匈奴,刻石记功。

萧关逢候骑,都护在燕然。

诗人出使至塞上的旅程,描绘了旅程中所见的雄浑壮阔的塞外风光,隐约地透露出自己受排挤而抑郁、孤寂的思想感情。

肆

渡荆门送别

李白,字太白,号青莲居士,唐代诗人。人称“诗仙”,是我国文学史上伟大的浪漫主义诗人。

本诗是李白出蜀所作。25岁的李白正值青年,兴致勃勃观赏巫山两岸的峻岭。船过荆门一带,视野顿时开阔,别是一番景色。

李白

渡荆门送别

李白 〔唐〕

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

翻译

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

首联:远渡的地点和此行的目的。

颔联:壮阔景色,远景,烘托诗人开朗心境和蓬勃朝气的形象。

颈联:月下是夜晚—近景;云生是白天—远景。

尾联:作者见到楚地美景兴奋和激动,但也忘不了自己的故乡。

诗人描绘了出蜀过荆门山的沿途山川景色,抒发了诗人对祖国大好河山的赞美,表达了诗人对故乡无限爱恋的真挚感情。

肆

钱塘湖春行

钱塘湖,又称“西湖”

饮湖上初晴后雨

苏轼 〔宋〕

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

白居易(772-846),字乐天,号香山居士,又号醉吟先生,生于河南新郑。他是唐代著名现实主义诗人,有“诗魔”和“诗王”之称,与元稹共同倡导新乐府运动,世称“元白”,又与刘禹锡并称“刘白”。

本诗写于穆宗长庆三年,白居易任杭州刺史。

钱塘湖春行

白居易 〔唐〕

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

翻译

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

从孤山寺的北面到贾亭的西面,

湖面春水刚与堤平,白云低垂,同湖面上连成一片。

几只早出的黄莺争相飞往向阳的树木,

谁家新飞来的燕子忙着筑巢衔泥。

纷繁的花朵渐渐开放使人眼花缭乱,

浅浅的青草刚刚够上遮没马蹄。

最爱的湖东美景百游不厌,

杨柳成排绿荫中穿过一条白沙堤。

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

大处落笔,写行经孤山贾亭时看到的山光水色。

初平:春水初生,略与堤平。

云脚低:白云低垂,与湖水相连。

勾勒出了早春的轮廓。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

莺燕是诗人所见,本句显示了一片生机勃勃之势。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

写花草,着重表现诗人的感受。马走得快,看花时间长了,目不暇接,让人感觉迷乱。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

直抒胸臆,表达了诗人的喜悦。看不足表现了诗人流连忘返,完全陶醉在这美好的湖光山色之中。

这首诗虽是写景,但景中有情,将尽兴游春的喜悦感情表达得淋漓尽致。

谢

谢

聆听

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读