第26课《诗词五首》之《赤壁》课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 第26课《诗词五首》之《赤壁》课件(共25张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-09 19:51:45 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

语文部编版 八年级上册

第六单元

第26课 诗词五首

杜 牧

《赤壁》

新课导入

赤壁,是个地名,赤壁这个地方为人们所熟知是因为三国时期在这里曾经发生过一场恶战,这场恶战是----赤壁之战,(发生于汉献帝建安十三年(208)十月的赤壁之战,是对三国鼎立的历史形势起着决定性作用的一次重大战役。其结果是孙、刘联军击败了曹军,而三十四岁的孙吴军统帅周瑜,乃是这次战役中的头号风云人物。) 今天我们所要学习的这首诗就是作者杜牧对发生于几百年前的赤壁之战的评论,这是一首七言绝句。

学习目标

1.了解作者杜牧的相关文学知识,积累诗歌名句。

2.理解诗歌内容,在反复诵读的基础上背诵并默写全诗。

3.结合诗歌写作背景,体会诗中蕴含的思想感情,培养热爱祖文化的情感。

作者简介

杜牧(803—852),字牧之,号樊川居士,京兆万年(今陕西西安)人,晚唐杰出的诗人、文学家。其文学创作有多方面的成就,诗、赋、古文都足以名家。其诗七绝最为出色,人称“小杜”,以别于杜甫。与李商隐齐名,合称“小李杜”。晚年尝居樊川别业,世称杜樊川。代表作有《过华清宫》《江南春》《泊秦淮》,有《樊川文集》传世。

写作背景

《赤壁》选自《樊川诗集注》卷四(上海古籍出版社1978版)。诗人任黄州刺史时所作。赤壁是东汉末年周瑜大败曹操的地方,在今湖北赤壁西北长江南岸。杜牧游赤壁,联想起三国时周瑜赤壁破曹事,遂作此诗,借题发挥,借以抒发自己的感慨,对历史上兴亡成败的关键问题发表自己的议论。

知识链接

绝句,又称截句、断句、绝诗,四句一首,短小精萃。它是唐朝流行起来的一种汉族诗歌体裁,属于近体诗的一种形式。绝句一词最早在南朝的齐、梁时代就已出现。各家对其解释并不一致,有人以为“截取律之半”以便入乐传唱。绝句由四句组成,分为律绝和古绝,其中律绝有严格的格律要求。常见的绝句有五言绝句和七言绝句,六言绝句较为少见。

咏史诗指借吟咏、评论历史人物、历史故事,来抒发情怀、讽刺时事。一般咏史诗的写作手法都是借古讽今、咏古抒怀。

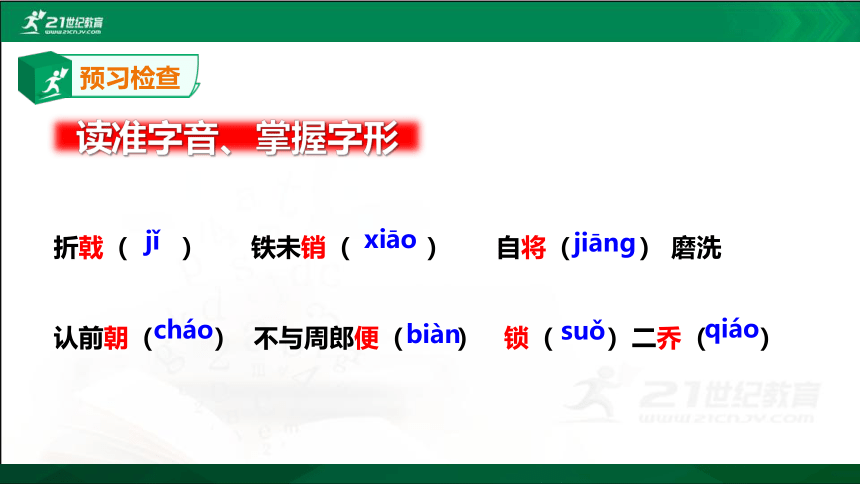

预习检查

读准字音、掌握字形

折戟( ) 铁未销( ) 自将( ) 磨洗

认前朝( ) 不与周郎便( ) 锁( )二乔( )

jǐ

xiāo

cháo

suǒ

qiáo

jiānɡ

biàn

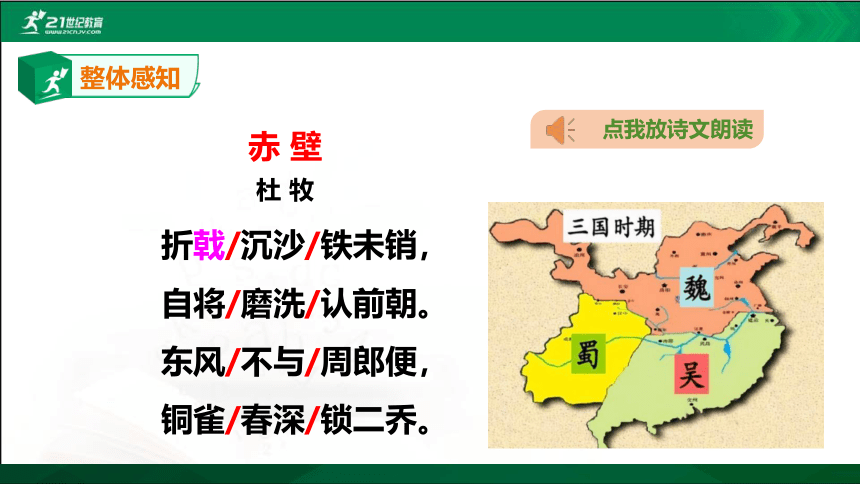

整体感知

折戟/沉沙/铁未销,

自将/磨洗/认前朝。

东风/不与/周郎便,

铜雀/春深/锁二乔。

赤 壁

杜 牧

点我放诗文朗读

整体感知

朗读指导

读音准确

富有节奏

读出情感

停连恰当

学生自由朗读诗文。要求:

疏通诗意

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

折断的铁戟沉在沙底还没有销蚀掉,拿来磨洗之后辨认出是前朝遗物。

古代兵器

销蚀

拿,取

前两句是叙事。含蓄委婉的表达出诗人对历史兴亡的感慨。在这里,这两句描写看似平淡实为不平。沙里沉埋着断戟,点出了此地曾有过历史风云。战戟折断沉沙却未被销蚀,暗含着岁月流逝而物是人非之感。这样前朝的遗物又进一步引发作者浮想联翩的思绪,为后文抒怀作了很好的铺垫。

赏 析

磨光洗净

疏通诗意

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

假如东风不给周瑜以方便,(结局恐怕是曹操取胜,)大乔小乔就要被曹操锁闭在铜雀台中。

方便

即铜雀台。曹操建于邺城(今河北临漳西),因楼顶铸有大铜雀而得名。

后两句是议论。在赤壁战役中,周瑜主要是用火战胜了数量上远远超过己方的敌人,而其能用火攻则是因为在决战的时刻,恰好刮起了强劲的东风,所以诗人评论这次战争失败的原因,只选择当时的胜利者——周郎和他倚以致胜的因素——东风来写,而且因为这次胜利的关键,最后不能不归到东风,所以又将东风放在更主要的地位上。

赏 析

周瑜,吴军统率

合作探究

1、诗歌开头从一件很不起眼的“折戟”写起,这样写有什么用意?

这是托物起兴的表现手法。这支戟与古代战争有联系,很自然地引起后文对历史的咏叹。沙里沉埋着铁戟,点出此地曾有过历史风云。这两句写兴感之由,由古物“折戟”兴起对前朝英雄人物和战事结果的感慨。折戟沉沙而仍未销蚀,又引发岁月流逝而物是人非的感叹。自然地为后文对历史的咏叹做铺垫。

合作探究

2、“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”表现了诗人怎样的历史眼光? 诗人又是怎样评价赤壁之战的?

赤壁之战周瑜的胜利,是借助东风而已,有很大的偶然性,否则就是相反的结果。诗人不以成败论英雄。

杜牧认为若不是东风给周瑜方便,胜者就可能是曹操,历史将要重写。反映了他敏锐的历史眼光和独到的见识。

3、如何评析《赤壁》的最后两句议论?这两句议论抒发了诗人怎样的思想感情?

【答案】这两句作者并没有从正面写赤壁之战的过程及其政治影响,而是反说其事,并以两位美女的命运来反映赤壁之战对东吴政治军事形势的重大影响。而且一反传统看法,认为若不是东风给周瑜方便,胜者可能是曹操,历史将要重写,也表明作者认为历史上英雄的成功都有某种机遇。

最后两句含蓄曲折地反映出诗人的抑郁不平和豪爽胸襟。诗人慨叹历史上英雄成败的机遇,影射自己生不逢时,有政治军事才能却不得施展。它似乎还有另一层意思:只要有机遇,相信自己一定会有所作为,显示出一种逼人的英气。

合作探究

合作探究

4、这首诗前后两句在表达上有什么不同?有什么内在联系?

【答案】前两句是叙事。借一件事物来兴起对前朝人物和事迹的慨叹。后两句是议论。假使这次东风不给周郞方便,那么双方就要易位,历史形势将完全改观。由叙事引发议论。

合作探究

5、这首诗在写法上有什么特色?试简要分析。

小中见大,构思奇巧。开头两句运用以假作真的虚托手法,由一个小小的“折戟”,想到赤壁大战的风云人物,从而兴起对历史的慨叹,构思巧妙。后两句诗人并未从正面去评论周瑜胜利的原因,而是提出一个与事实相反的假设:如果没有东风,胜利者就可能是曹操,二乔将被关在铜雀台中,以小见大,借二乔两名小女子可能的命运来暗指两国的命运,借小人物来感慨国家兴亡的大主题

文章主旨

这首咏史抒怀诗,借赤壁之战的评述抒发了诗人对历史成败的深刻感悟,含蓄地反映出诗人对自己英雄无用武之地的抑郁不平,也告诫统治者不要寄希望于偶然的侥幸。

拓展延伸

杜牧诗歌名句

1.胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。 ——杜牧《题乌江亭》

【译文】胜败乃是兵家常事,难以事前预料。能够忍受失败和耻辱的才是真正男儿。

2.蜡烛有心还惜别,替人垂泪到天明。 ——杜牧《赠别》(其二)

【译文】案头蜡烛有心它还会依依惜别,你看它替我们流泪直流到天明。

3.青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋。 ——杜牧《寄扬州韩绰判官》

【译文】青山隐隐起伏,江水遥远悠长。秋时已尽,江南的草木还未凋落。

4.天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。 ——杜牧《秋夕》

【译文】夜色里的石阶清凉如冷水,静卧凝视天河两旁的牛郎织女星。

课堂检测

1、理解性默写

(1).杜牧在《赤壁》中托物咏史,为后文议论作铺垫的句子是

, 。

(2).《赤壁 中表达诗人对战争成败的独特见解,并抒发了自己怀才不遇的感慨的句子是 , 。

(3).杜牧《赤壁》中以小见大、用人物命运象征国家命运,构思巧秒的诗句: , 。

东风不与周郎便 铜雀春深锁二乔

东风不与周郎便 铜雀春深锁二乔

折戟沉沙铁未销 自将磨洗认前朝

课堂检测

2、下列对诗作赏析有误的一项是 ( )

A.“折戟沉沙铁未销”从一件不起眼的折戟写起。“折戟沉沙”点出这里曾有过历史风云,“铁未销”暗含岁月流逝而物是人非之感。

B.“自将磨洗认前朝”中“自将磨洗”和“认”的动作,显示出诗人对这一前朝古物的兴趣,为后两句论史抒怀做了铺垫。

C.“东风不与周郞便,铜雀春深锁二乔”两句直抒朐臆,反说其事,用二乔的命运形象地代表了东吴的命运,以小见大,深刻警策。

D.这首诗通过对三国史事的遐想,慨叹历史上英雄成名的机遇,曲折地表达了自己空有抱负却生不逢时、无从施展的无奈。

C

课堂检测

赤壁

杜牧

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

3、一首咏史诗。诗人借“ ”这件古物引出对前朝人物和事迹的感叹,抒发了 之情。

4、赏析“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”。

折戟

英雄无用武之地的抑郁不平

诗人反说历史,借“二乔” 命运来暗示东吴的命运,运用以小见大的手法,反映了赤壁之战对东吴政治军事形势的重大影响。含蓄表达出了诗人“英雄无用武之地”的抑郁不平之气。同时从另一个层面也揭示出历史上英雄的成功都有某种机遇或只要有机遇,相信自己总会有所作为的道理。

板书设计

兴感之由

感慨咏叹

未销蚀的铁戟

是前朝之物

若非东风之便

历史将会改写

表现英雄无用武之地的抑郁不平之气

告诫统治者不要有侥幸心理

赤 壁

杜牧

咏史诗

以小见大

借古讽今

谢谢聆听

谢谢观赏

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料,一线教师,一线教研员,

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

语文部编版 八年级上册

第六单元

第26课 诗词五首

杜 牧

《赤壁》

新课导入

赤壁,是个地名,赤壁这个地方为人们所熟知是因为三国时期在这里曾经发生过一场恶战,这场恶战是----赤壁之战,(发生于汉献帝建安十三年(208)十月的赤壁之战,是对三国鼎立的历史形势起着决定性作用的一次重大战役。其结果是孙、刘联军击败了曹军,而三十四岁的孙吴军统帅周瑜,乃是这次战役中的头号风云人物。) 今天我们所要学习的这首诗就是作者杜牧对发生于几百年前的赤壁之战的评论,这是一首七言绝句。

学习目标

1.了解作者杜牧的相关文学知识,积累诗歌名句。

2.理解诗歌内容,在反复诵读的基础上背诵并默写全诗。

3.结合诗歌写作背景,体会诗中蕴含的思想感情,培养热爱祖文化的情感。

作者简介

杜牧(803—852),字牧之,号樊川居士,京兆万年(今陕西西安)人,晚唐杰出的诗人、文学家。其文学创作有多方面的成就,诗、赋、古文都足以名家。其诗七绝最为出色,人称“小杜”,以别于杜甫。与李商隐齐名,合称“小李杜”。晚年尝居樊川别业,世称杜樊川。代表作有《过华清宫》《江南春》《泊秦淮》,有《樊川文集》传世。

写作背景

《赤壁》选自《樊川诗集注》卷四(上海古籍出版社1978版)。诗人任黄州刺史时所作。赤壁是东汉末年周瑜大败曹操的地方,在今湖北赤壁西北长江南岸。杜牧游赤壁,联想起三国时周瑜赤壁破曹事,遂作此诗,借题发挥,借以抒发自己的感慨,对历史上兴亡成败的关键问题发表自己的议论。

知识链接

绝句,又称截句、断句、绝诗,四句一首,短小精萃。它是唐朝流行起来的一种汉族诗歌体裁,属于近体诗的一种形式。绝句一词最早在南朝的齐、梁时代就已出现。各家对其解释并不一致,有人以为“截取律之半”以便入乐传唱。绝句由四句组成,分为律绝和古绝,其中律绝有严格的格律要求。常见的绝句有五言绝句和七言绝句,六言绝句较为少见。

咏史诗指借吟咏、评论历史人物、历史故事,来抒发情怀、讽刺时事。一般咏史诗的写作手法都是借古讽今、咏古抒怀。

预习检查

读准字音、掌握字形

折戟( ) 铁未销( ) 自将( ) 磨洗

认前朝( ) 不与周郎便( ) 锁( )二乔( )

jǐ

xiāo

cháo

suǒ

qiáo

jiānɡ

biàn

整体感知

折戟/沉沙/铁未销,

自将/磨洗/认前朝。

东风/不与/周郎便,

铜雀/春深/锁二乔。

赤 壁

杜 牧

点我放诗文朗读

整体感知

朗读指导

读音准确

富有节奏

读出情感

停连恰当

学生自由朗读诗文。要求:

疏通诗意

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

折断的铁戟沉在沙底还没有销蚀掉,拿来磨洗之后辨认出是前朝遗物。

古代兵器

销蚀

拿,取

前两句是叙事。含蓄委婉的表达出诗人对历史兴亡的感慨。在这里,这两句描写看似平淡实为不平。沙里沉埋着断戟,点出了此地曾有过历史风云。战戟折断沉沙却未被销蚀,暗含着岁月流逝而物是人非之感。这样前朝的遗物又进一步引发作者浮想联翩的思绪,为后文抒怀作了很好的铺垫。

赏 析

磨光洗净

疏通诗意

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

假如东风不给周瑜以方便,(结局恐怕是曹操取胜,)大乔小乔就要被曹操锁闭在铜雀台中。

方便

即铜雀台。曹操建于邺城(今河北临漳西),因楼顶铸有大铜雀而得名。

后两句是议论。在赤壁战役中,周瑜主要是用火战胜了数量上远远超过己方的敌人,而其能用火攻则是因为在决战的时刻,恰好刮起了强劲的东风,所以诗人评论这次战争失败的原因,只选择当时的胜利者——周郎和他倚以致胜的因素——东风来写,而且因为这次胜利的关键,最后不能不归到东风,所以又将东风放在更主要的地位上。

赏 析

周瑜,吴军统率

合作探究

1、诗歌开头从一件很不起眼的“折戟”写起,这样写有什么用意?

这是托物起兴的表现手法。这支戟与古代战争有联系,很自然地引起后文对历史的咏叹。沙里沉埋着铁戟,点出此地曾有过历史风云。这两句写兴感之由,由古物“折戟”兴起对前朝英雄人物和战事结果的感慨。折戟沉沙而仍未销蚀,又引发岁月流逝而物是人非的感叹。自然地为后文对历史的咏叹做铺垫。

合作探究

2、“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”表现了诗人怎样的历史眼光? 诗人又是怎样评价赤壁之战的?

赤壁之战周瑜的胜利,是借助东风而已,有很大的偶然性,否则就是相反的结果。诗人不以成败论英雄。

杜牧认为若不是东风给周瑜方便,胜者就可能是曹操,历史将要重写。反映了他敏锐的历史眼光和独到的见识。

3、如何评析《赤壁》的最后两句议论?这两句议论抒发了诗人怎样的思想感情?

【答案】这两句作者并没有从正面写赤壁之战的过程及其政治影响,而是反说其事,并以两位美女的命运来反映赤壁之战对东吴政治军事形势的重大影响。而且一反传统看法,认为若不是东风给周瑜方便,胜者可能是曹操,历史将要重写,也表明作者认为历史上英雄的成功都有某种机遇。

最后两句含蓄曲折地反映出诗人的抑郁不平和豪爽胸襟。诗人慨叹历史上英雄成败的机遇,影射自己生不逢时,有政治军事才能却不得施展。它似乎还有另一层意思:只要有机遇,相信自己一定会有所作为,显示出一种逼人的英气。

合作探究

合作探究

4、这首诗前后两句在表达上有什么不同?有什么内在联系?

【答案】前两句是叙事。借一件事物来兴起对前朝人物和事迹的慨叹。后两句是议论。假使这次东风不给周郞方便,那么双方就要易位,历史形势将完全改观。由叙事引发议论。

合作探究

5、这首诗在写法上有什么特色?试简要分析。

小中见大,构思奇巧。开头两句运用以假作真的虚托手法,由一个小小的“折戟”,想到赤壁大战的风云人物,从而兴起对历史的慨叹,构思巧妙。后两句诗人并未从正面去评论周瑜胜利的原因,而是提出一个与事实相反的假设:如果没有东风,胜利者就可能是曹操,二乔将被关在铜雀台中,以小见大,借二乔两名小女子可能的命运来暗指两国的命运,借小人物来感慨国家兴亡的大主题

文章主旨

这首咏史抒怀诗,借赤壁之战的评述抒发了诗人对历史成败的深刻感悟,含蓄地反映出诗人对自己英雄无用武之地的抑郁不平,也告诫统治者不要寄希望于偶然的侥幸。

拓展延伸

杜牧诗歌名句

1.胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。 ——杜牧《题乌江亭》

【译文】胜败乃是兵家常事,难以事前预料。能够忍受失败和耻辱的才是真正男儿。

2.蜡烛有心还惜别,替人垂泪到天明。 ——杜牧《赠别》(其二)

【译文】案头蜡烛有心它还会依依惜别,你看它替我们流泪直流到天明。

3.青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋。 ——杜牧《寄扬州韩绰判官》

【译文】青山隐隐起伏,江水遥远悠长。秋时已尽,江南的草木还未凋落。

4.天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。 ——杜牧《秋夕》

【译文】夜色里的石阶清凉如冷水,静卧凝视天河两旁的牛郎织女星。

课堂检测

1、理解性默写

(1).杜牧在《赤壁》中托物咏史,为后文议论作铺垫的句子是

, 。

(2).《赤壁 中表达诗人对战争成败的独特见解,并抒发了自己怀才不遇的感慨的句子是 , 。

(3).杜牧《赤壁》中以小见大、用人物命运象征国家命运,构思巧秒的诗句: , 。

东风不与周郎便 铜雀春深锁二乔

东风不与周郎便 铜雀春深锁二乔

折戟沉沙铁未销 自将磨洗认前朝

课堂检测

2、下列对诗作赏析有误的一项是 ( )

A.“折戟沉沙铁未销”从一件不起眼的折戟写起。“折戟沉沙”点出这里曾有过历史风云,“铁未销”暗含岁月流逝而物是人非之感。

B.“自将磨洗认前朝”中“自将磨洗”和“认”的动作,显示出诗人对这一前朝古物的兴趣,为后两句论史抒怀做了铺垫。

C.“东风不与周郞便,铜雀春深锁二乔”两句直抒朐臆,反说其事,用二乔的命运形象地代表了东吴的命运,以小见大,深刻警策。

D.这首诗通过对三国史事的遐想,慨叹历史上英雄成名的机遇,曲折地表达了自己空有抱负却生不逢时、无从施展的无奈。

C

课堂检测

赤壁

杜牧

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

3、一首咏史诗。诗人借“ ”这件古物引出对前朝人物和事迹的感叹,抒发了 之情。

4、赏析“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”。

折戟

英雄无用武之地的抑郁不平

诗人反说历史,借“二乔” 命运来暗示东吴的命运,运用以小见大的手法,反映了赤壁之战对东吴政治军事形势的重大影响。含蓄表达出了诗人“英雄无用武之地”的抑郁不平之气。同时从另一个层面也揭示出历史上英雄的成功都有某种机遇或只要有机遇,相信自己总会有所作为的道理。

板书设计

兴感之由

感慨咏叹

未销蚀的铁戟

是前朝之物

若非东风之便

历史将会改写

表现英雄无用武之地的抑郁不平之气

告诫统治者不要有侥幸心理

赤 壁

杜牧

咏史诗

以小见大

借古讽今

谢谢聆听

谢谢观赏

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料,一线教师,一线教研员,

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读