《现代中国的文化与科技》课件

图片预览

文档简介

课件58张PPT。专 题 五现代中国的文化与科技专题内容的认识现代中国的文化与科技 新中国的文化、教育和科技事业走过了半个多世纪的曲折历程。在现代化建设的艰难历程中摸索前进,取得了巨大的成就也积累了丰富的经验与教训。随着建国初“双百方针”的提出,在文化教育界和科技界引起强烈反响。但是,党中央指导思想的失误,反右斗争扩大化与文化大革命的兴起,在现代化建设的曲折历程中,“双百方针”受到严重干扰,我国的文化教育科技事业遭到严重破坏。中共十一届三中全会以后,党中央坚决贯彻“双百方针”,提出“科教兴国”战略,我国的文化教育科技事业不断振兴,走向辉煌,取得巨大成就 专题联系必修一:专题四“现代中国的政治建设与祖国统一”

必修二:专题四“中国近现代生活的变迁”

必修三:专题七“近代以来科学技术的辉煌”

专题八“19世纪以来世界文学艺术”本专题的基本思路 科学技术的进步离不开思想文化的更新和教育的发展,科学技术的迅速发展也有力推动了思想文化和教育的进步。 教学中应注意理顺思想文化和教育发展与科技发展之间的关系,理顺文化科技发展与社会政治和经济的关系。 专题教学基本方法1、要引导学生将本专题内容放在中国探索社会主义现代化建设道路和第三次科技革命时代背景中去考察,理清文教科技与社会政治、经济发展之间的关系。

2、要引导学生自主学习,动手归纳整理知识,把握历史的时代特点,能分析不同阶段文化教育科技事业发展特征。

3、要注意引导学生观察和关注文化、教育和科技的发展与周围身边的生活。

4、充分利用丰富的教学资源,开展合作探究或研究性学习活动,让学生感同身受。第一节 文化事业的曲折发展 知道“双百方针”的内涵;了解“文化大革命”摧残文化艺术的史实;了解改革开放后文化艺术事业取得的主要成就;讨论在贯彻“双百方针”的过程中的经验与教训。

感受“双百方针”对新中国文化事业发展的意义

说明:“双百方针”一目中的“文学艺术作品”、“文化体育事业的繁荣”一目中的“体育事业成就”为课外阅读内容课标要求重难点说明教学重点:“双百”方针的提出及其实践;

文化事业发展的时代特征及经验教训教学难点:理解“双百”方针的内涵;

认识社会主义文化与社会主义政治

经济的辨证关系教学设计 如何理解“文化”?

“文就是人思考的时空及内容,化就是人表达出来的一切;文是一个人内在的一切,化是一个人外在表达的一切;所以,文化就其内容来讲是一个人内外结合的一个整体的概念,文化的这一概念只有被当作一个整体的时候,才是有效的。”

师生探讨:文化人“文化从何而来?由人化文;文化是做什么的?以文化人。了解当代中国文化,就是了解当代的中国人。”

??????????????????????????????????????????????????????????????——孙家正 (文化部长)

寻找与守望(代序)

?

??????????? 拨开岁月的迷雾

??????????? 远离现代的喧嚣

??????????? 攀缘峭立的山崖

??????? 踏遍那荒草萋萋的古道

?

??????????? 寻找? 寻找? 寻找

??????? 一千遍一万遍地寻找

?

??????????? 寻找源头

??????????? 寻找根脉

??????????? 寻找回家的小路

??????? 寻找我的魂牵梦绕

?多少个严寒酷暑

?多少个孤灯通宵

???? 凝视你尘封的斑驳

?????感受你会心的微笑

?

????? 守望? 守望? 守望

??一千年一万年地守望

?

????????? 守望初衷

????????? 守望未来

??????????守望精神的家园

守望一个民族的骄傲

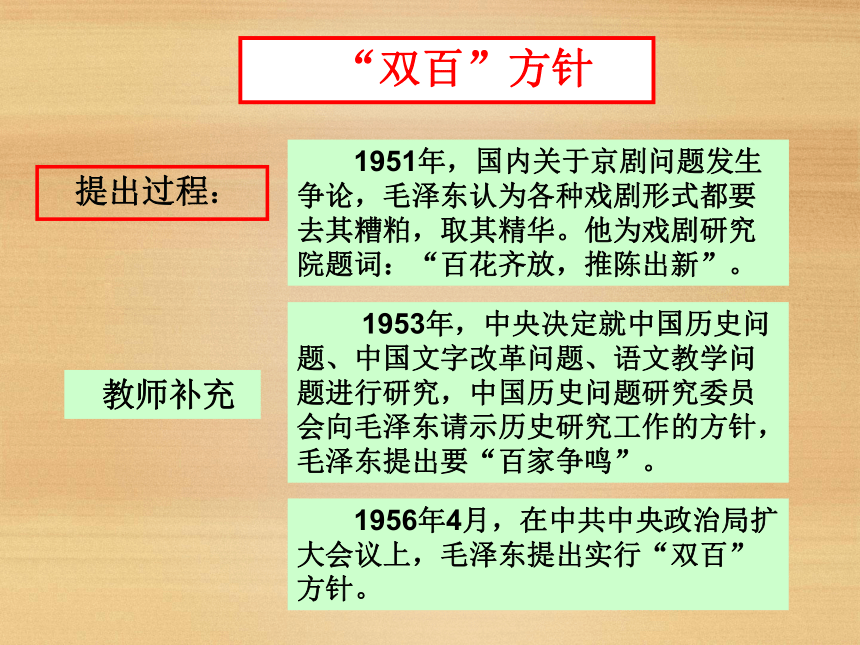

?“构建社会主义和谐社会,离不开和谐文化建设。” “社会和谐是中国特色社会主义的本质属性,是国家富强、民族振兴、人民幸福的重要保证。” 文化社会 “双百”方针 提出过程: 教师补充 1951年,国内关于京剧问题发生争论,毛泽东认为各种戏剧形式都要去其糟粕,取其精华。他为戏剧研究院题词:“百花齐放,推陈出新”。 1953年,中央决定就中国历史问 题、中国文字改革问题、语文教学问题进行研究,中国历史问题研究委员会向毛泽东请示历史研究工作的方针,毛泽东提出要“百家争鸣”。 1956年4月,在中共中央政治局扩大会议上,毛泽东提出实行“双百”方针。 提出背景与目的 结合教材第一、第二自然段内容,以及对“文化”的理解,组织学生讨论: 新中国成立后,人民当家作主。激发人民的政治觉悟,鼓励人民的劳动热情。

随着社会主义基本制度在中国的建立和大规模经济建设的逐步开展,为调动一切积极因素建设社会主义社会。

设问探究:“双百”方针的实质?思想解放,自由民主,以人为本 “双百方针”的实践50-60年代前期的文艺繁荣 艺术大师梅兰芳郭兰英王文娟文学作品:《红岩》 《红日》《红旗谱》《雷锋之歌》等

电影作品:《上甘岭》英雄儿女 五朵今花 青春之歌等

戏剧作品:龙须沟 茶馆 关汉卿 文成公主等 学生活动探究欣赏电影主题歌曲和学生演唱歌曲一起感受理解该时期文艺创作的主要时代特点。(“我的祖国” “英雄赞歌” “天仙配” “洪湖水浪打浪” “弹起我心爱的土琵琶” “北风吹”等)火红年代

激情燃烧

斗志昂扬结合“新中国的民主政治建设”等已经学过的知识讨论该时期的文化事业的发展对新中国建设的影响。文化与社会经济、政治、科技的关系 十年动乱与文化凋零 结合文化大革命的史实探讨党中央没有贯彻“双百”方针和出现“八亿人口八个戏的原因——加深理解文化与社会经济、政治、思想的关系。 补充有关”样板戏”、 “忠”字舞的知识,以便帮助学生对新中国文艺成就宏观上整体的把握。 新时期文化事业的繁荣 利用文化与社会经济、政治、思想的关系,结合十一届三中全会后中国改革开发及邓小平理论的形成与发展等史实引导学生认识党中央为什么会重新确立“两为”方向和“双百”方针。结合学生身边生活畅谈当今文化事业发展对我们带来的影响与作用。如“春节联欢晚会”是我们的精神大餐。学生合作探究

知识的迁移与应用利用课后材料邓小平在中国文学艺术工作者第四次代表大会上的讲话,探究新中国文学艺术事业发展的经验与教训。方针路线、社会经济与政治、人的主动性各抒己见 “构建社会主义和谐社会,离不开和谐文化建设。”浙江省文化

厅党组理论学习中心组就建设和谐文化进行了深入的讨论 ,一

要抓学习、促贯彻,搞好党的十六届六中全会精神的传达学习。

二要抓建设、促繁荣,努力构建社会主义的公共文化服务体系,

为人民群众提供更多更好的公共文化服务和紧扣时代脉搏、体现

浙江特色、富有现实意义、喜闻乐见的精神产品,满足人民群众

不断增长的文化需求。三要抓管理、促发展,推进政府职能转变

尤其是要抓好文化市场的管理以及文化遗产的保护 。学生交流:为了推进浙江省和谐文化建设,

作为高中生的你该怎么做? 感悟历史,关注现实总结 本课教学以对“文化”概念理解为灵魂,突出“文化”与“人”、“社会”的关系; 以“双百”方针的提出、在实践中的曲折发展为教学主线开展教学,思路更清晰,重点会更突出。第二节 人民教育事业的发展 了解人民教育事业发展的史实;扫盲教育、义务教育、高等教育的发展。理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

认识“科教兴国”的重要性,树立勤奋学习,报效祖国的理想。

说明:学习本课内容可联系本模块“学习与探究之二:‘三代人眼中的教育’访谈录”,开展学习与探究活动。“文化大革命”中的“教育革命”一目为课外阅读内容。课标要求重难点说明教学重点:建国初与新时期社会主义教育方针的确

立;新时期“科教兴国”及教育发展的成就。教学难点:理解“国运兴衰,系于教育”的道理;

探究活动方案的设计。教学设计切入主题

—引起兴趣与注意 展示介绍前两代从教与我们这一代从教情况:从年收入、评职称、获奖与荣誉。让学生感受新中国教育的发展变化之大。标题教学-宏观把握 社会主义教育的兴办 “文化大革命”中“教育的革命” 教育事业的蓬勃发展1949-19651966-19761977-2007奠基篇-社会主义教育的兴起 提出社会主义教育的方针 建立完整的国民教育体系 确立社会主义新型教育制度教学策略(1)师生共同回顾奠基时期已学的历史知识,了解教育兴起的时代背景。

(2)组织小组自学归纳该时期我国教育取得的三方面的成就。

(3)展示图片与历史资料重点探讨新中国教育方针提出的背景和实施措施及影响?

(4)重点结合该时期“扫盲教育”与展示新时期扫盲数据认识扫盲教育的历史意义与现实意义。 教育方针的提出: 1949年《共同纲领》第五条规定:中华人民共和国的文化教育为新民主主义的即民族的、科学的、大众的文化教育 。

1954年《中华人民共和国宪法》:中华人民共和国教育为人民大众服务。

1957年毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中提出:“我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者”。

思考讨论:

教育方针提出的背景和实施措施及影响?

新中国“扫盲”教育成就 材料一:新中国成立五十年来,中国共扫除文盲2.03亿,成人文盲率由1949年的80%以上降到了15%以下,青壮年文盲降低到5%以下。年轻的中国摘掉了世界头号“文盲大国”的帽子。 ——《必修三教学参考》 材料二:1984年以来,在国际教科文组织举办的国际扫盲奖评选活动中,中国先后有11个单位获奖,其中有6个单位获大奖。中国突出的扫盲成就得到了国际社会的充分肯定,赢得了良好的国际声誉。

——《必修三教学参考》合作探究:新中国“扫盲教育”的历史与现实意义?

(感受教育与现代化建设的关系)挫折篇-文化大革命中的“教育革命” 1970年,福州,小学生在模仿革命样板戏《红灯记》主角李玉和的表演。 中学生停下正常的学习,扛着红缨枪参加官方组织的文革... 大学生说明 ????1968年,广东高州,知青胸带大红花乘车下乡当农民。当时流行的口号是:“满怀豪情奔赴广阔天地炼红心”。? 说明:浙江平阳知青在学习批评邓小平文件。 1966年到1976年文化大革命时期的教育以阶级斗争为纲。所谓阶级斗争就在党内,是党内走资本主义道路的当权派。这一时期打倒了包括刘少奇、邓小平在内的一大批党和国家的各级领导人。全国划分的两大阶级就叫“红五类”和“黑八类”。红五类是:工人、贫下中农、军人、干部、烈属;黑八类是:地、富、反、坏、右(又称黑五类)、判徒、特务、资本家。知识分子不是革命的依靠的力量,而是被改造的对象。“四人帮”把知识分子称作“臭老九”,即黑八类中的第九类。 ——《文革中的教育》阅读教材并结合材料开展学生交流:1、文革中教育的特点?(教育方针改变,教育为政治服务。)

2、文革的教育导致的后果?(各抒己见——感受“国运兴衰,系于教育”的道理。蓬勃发展篇-改革开放新时期教育 1977年高考历史小故事:

建议招收的应届高中毕 业生占招生总数的1%。

小平同志发脾气

报名数惊人的高 570万

印《毛选》的纸用来印考卷 恢复高考是文革后拨乱反正的重要标志之一学生讨论:结合80年代以来的国际国内背景,理解“三个面向”教育指导方针的含义与重要性.并认识我国的教育方针在现代化建设实践中的不断发展,与时俱进.1983年 “一个十亿人口的大国,教育搞上去了,人才资源的巨大优势是任何国家比不了的。有了人才优势,再加上先进的社会主义制度,我们的目标就有把握达到。……中央提出要以极大的努力抓教育,并且从中小学抓起,这是有战略眼光的一着。如果现在不向全党提出这样的任务,就会误大事,就要负历史的责任”。 —— 邓小平 “我们国家要赶上世界先进水平,从何着手呢?我想,要从科学和教育着手。”—— 邓小平学生分组讨论交流:邓小平如此重视科技与教育的出发点是什么?(感受国运兴衰,系于教育) 课后材料

阅读与思考? 科教兴国,是指全面落实科学技术是第一生产力的思想,坚持教育为本,把科学与教育放在经济、社会发展的重要位置,增强国家的科技实力及向现实生产力转化的能力,提高全民族的科技文化素质,把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,加速实现国家的繁荣昌盛。

——1995年中共中央国务院《关于加强科学技术进步的决定》 教育是知识创新、传播和应用的主要基地,也是培育创新精神与创新人才的摇篮。无论在培养高素质的劳动者和专业人才方面,还是在提高创新能力和提供知识、技术创新成果以及增强民族凝聚力方面,教育都具有独特的重要意义。 ——1999年6月江泽民在第三次全国教育工作会议上的讲话“科教兴国”战略的原因与基本内容?合作探究:新时期教育事业蓬勃

发展的原因及成就 要求学生在阅读教材的基础上进行归纳整理,并结合家庭、社会、学校对教育的重视状况等因素,能对教育发展的原因有一个比较全面的认识。从而落实基础同时又培养学生历史思维能力访谈活动设计 以小组为单位,围绕“三代人眼中的教育”这一主题设计一个访谈活动的方案 教师介绍本课课标要求结合本课历史学习内容,确立访谈主题根据访谈主题,列出访谈提纲,确定访谈对象对访谈内容记录详细,及时整理成文教师指导 体验教育的重要性 “有一流的教育,

才能成为一流的国家”。 ——温家宝 “我们留下一个什么样的世界给子孙,

在很大程度上取决于我们给世界留下了

什么样的子孙后代。” ——《世界教育报告》总结 本课教学以科学教育方针的制定与实施,推动教育的发展为主线;以理解“国运兴衰,系于教育”为灵魂,突出教育发展与新中国现代化建设的关系第三节 科学技术的发展与成就 知道新中国尖端科技领域和薄弱空白学科的开拓者;知道20世纪六七十年代和改革开发以来的重大科学技术成就;认识科学技术在现代化建设中的重大作用;理解“科学技术是第一生产力”的论断.

体会科技工作者的爱国热情和艰苦创业、自主创新的精神。

说明:可采用表格法概括新中国成立以来科技发展的主要成就。课标要求重难点说明教学重点:了解新中国在科学技术方面所取得的标志

性成就及其在增强综合国力中的意义。教学难点:通过对现代中国科技进步的了解,加深对

“科学技术是第一生产力”这一重要命题的理解。教学设计 本课指导思想 由于该课结束后又要做好本专题的复习小节工作,因此,这节课教师可事先设计科技发展成就表,以学生自学讨论交流方式完成基础知识的落实与巩固;利用材料可以重点对“科技是第一生产力”的论断与“科技没有国界”,“中国科技发展与世界科技发展的互动关系”方面加深理解认识即可。 新中国科技发展成就表了解历史华罗庚李四光吴阶平钱学森邓稼先原子反应堆原子弹长征一号东方红一号 国防科技 结晶牛胰岛素 “杂交水稻之父”

——袁隆平王大珩 王淦昌杨嘉墀 863倡议人之一,中国科学院院士,中国工程院院士,我国应用光学及光学工程的主要奠基人之一。 863倡议人之一,中国科学院院士、著名高能物理学家。 863倡议人之一,中国科学院院士,著名空间自动控制专家。 陈芳允863倡议人之一,中国科学院院士,著名电子学家。 863计划四大倡议科学家 神州5号 杨利伟航天与运载火箭技术 信息工程 生物工程理解历史 “科技是第一生产力”概念理解:突出“科技”与“社会经济发展”的内在紧密关系

实践证明:教师可补充材料或组织学生结合本市实际,举

例交流科技在社会经济发展中的独特作用。如“吉

利汽车技术研究院”的设立等中国科技发展与世界科技的关系……中国要发展,离开科学不行。在这方面,我们还比较落后。你们成立国际科学文化中心—世界实验室,是一个重要的创举,特别是可以使第三世界国家得到益处。中国是第三世界国家,中国的科学技术人员要积极参加这个世界实验室的工作。感悟历史 中国的现代化建设刚起步,也许本世纪末可以看到比较显著的进步,真正的进步要到下个世纪的三十至五十年。中国的特点是又大又落后,办起事来不容易。对于你们的帮助,我非常感激。当然还要靠我们自己的努力。从现在的状况看是有希望的。 在科学技术方面,我们要共同努力。实现人类的希望离不开科学,第三世界摆脱贫困离不开科学,维护世界和平也离不开科学 ——1986年邓小平会见李政道科学家时的谈话1、中国科技发展与世界科技界的互动关系。

2、开展课堂一分钟演讲:“我们与21世纪的中国”学生活动主题 新中国的文化、教育、科技表

没有新思想、新知识、新方法,只有新课标、新教材,还是旧课程。有新思想、新知识、新方法,没有新课标、新教材,就是新课程。 结 束 语谢谢大家!

多多指导!

必修二:专题四“中国近现代生活的变迁”

必修三:专题七“近代以来科学技术的辉煌”

专题八“19世纪以来世界文学艺术”本专题的基本思路 科学技术的进步离不开思想文化的更新和教育的发展,科学技术的迅速发展也有力推动了思想文化和教育的进步。 教学中应注意理顺思想文化和教育发展与科技发展之间的关系,理顺文化科技发展与社会政治和经济的关系。 专题教学基本方法1、要引导学生将本专题内容放在中国探索社会主义现代化建设道路和第三次科技革命时代背景中去考察,理清文教科技与社会政治、经济发展之间的关系。

2、要引导学生自主学习,动手归纳整理知识,把握历史的时代特点,能分析不同阶段文化教育科技事业发展特征。

3、要注意引导学生观察和关注文化、教育和科技的发展与周围身边的生活。

4、充分利用丰富的教学资源,开展合作探究或研究性学习活动,让学生感同身受。第一节 文化事业的曲折发展 知道“双百方针”的内涵;了解“文化大革命”摧残文化艺术的史实;了解改革开放后文化艺术事业取得的主要成就;讨论在贯彻“双百方针”的过程中的经验与教训。

感受“双百方针”对新中国文化事业发展的意义

说明:“双百方针”一目中的“文学艺术作品”、“文化体育事业的繁荣”一目中的“体育事业成就”为课外阅读内容课标要求重难点说明教学重点:“双百”方针的提出及其实践;

文化事业发展的时代特征及经验教训教学难点:理解“双百”方针的内涵;

认识社会主义文化与社会主义政治

经济的辨证关系教学设计 如何理解“文化”?

“文就是人思考的时空及内容,化就是人表达出来的一切;文是一个人内在的一切,化是一个人外在表达的一切;所以,文化就其内容来讲是一个人内外结合的一个整体的概念,文化的这一概念只有被当作一个整体的时候,才是有效的。”

师生探讨:文化人“文化从何而来?由人化文;文化是做什么的?以文化人。了解当代中国文化,就是了解当代的中国人。”

??????????????????????????????????????????????????????????????——孙家正 (文化部长)

寻找与守望(代序)

?

??????????? 拨开岁月的迷雾

??????????? 远离现代的喧嚣

??????????? 攀缘峭立的山崖

??????? 踏遍那荒草萋萋的古道

?

??????????? 寻找? 寻找? 寻找

??????? 一千遍一万遍地寻找

?

??????????? 寻找源头

??????????? 寻找根脉

??????????? 寻找回家的小路

??????? 寻找我的魂牵梦绕

?多少个严寒酷暑

?多少个孤灯通宵

???? 凝视你尘封的斑驳

?????感受你会心的微笑

?

????? 守望? 守望? 守望

??一千年一万年地守望

?

????????? 守望初衷

????????? 守望未来

??????????守望精神的家园

守望一个民族的骄傲

?“构建社会主义和谐社会,离不开和谐文化建设。” “社会和谐是中国特色社会主义的本质属性,是国家富强、民族振兴、人民幸福的重要保证。” 文化社会 “双百”方针 提出过程: 教师补充 1951年,国内关于京剧问题发生争论,毛泽东认为各种戏剧形式都要去其糟粕,取其精华。他为戏剧研究院题词:“百花齐放,推陈出新”。 1953年,中央决定就中国历史问 题、中国文字改革问题、语文教学问题进行研究,中国历史问题研究委员会向毛泽东请示历史研究工作的方针,毛泽东提出要“百家争鸣”。 1956年4月,在中共中央政治局扩大会议上,毛泽东提出实行“双百”方针。 提出背景与目的 结合教材第一、第二自然段内容,以及对“文化”的理解,组织学生讨论: 新中国成立后,人民当家作主。激发人民的政治觉悟,鼓励人民的劳动热情。

随着社会主义基本制度在中国的建立和大规模经济建设的逐步开展,为调动一切积极因素建设社会主义社会。

设问探究:“双百”方针的实质?思想解放,自由民主,以人为本 “双百方针”的实践50-60年代前期的文艺繁荣 艺术大师梅兰芳郭兰英王文娟文学作品:《红岩》 《红日》《红旗谱》《雷锋之歌》等

电影作品:《上甘岭》英雄儿女 五朵今花 青春之歌等

戏剧作品:龙须沟 茶馆 关汉卿 文成公主等 学生活动探究欣赏电影主题歌曲和学生演唱歌曲一起感受理解该时期文艺创作的主要时代特点。(“我的祖国” “英雄赞歌” “天仙配” “洪湖水浪打浪” “弹起我心爱的土琵琶” “北风吹”等)火红年代

激情燃烧

斗志昂扬结合“新中国的民主政治建设”等已经学过的知识讨论该时期的文化事业的发展对新中国建设的影响。文化与社会经济、政治、科技的关系 十年动乱与文化凋零 结合文化大革命的史实探讨党中央没有贯彻“双百”方针和出现“八亿人口八个戏的原因——加深理解文化与社会经济、政治、思想的关系。 补充有关”样板戏”、 “忠”字舞的知识,以便帮助学生对新中国文艺成就宏观上整体的把握。 新时期文化事业的繁荣 利用文化与社会经济、政治、思想的关系,结合十一届三中全会后中国改革开发及邓小平理论的形成与发展等史实引导学生认识党中央为什么会重新确立“两为”方向和“双百”方针。结合学生身边生活畅谈当今文化事业发展对我们带来的影响与作用。如“春节联欢晚会”是我们的精神大餐。学生合作探究

知识的迁移与应用利用课后材料邓小平在中国文学艺术工作者第四次代表大会上的讲话,探究新中国文学艺术事业发展的经验与教训。方针路线、社会经济与政治、人的主动性各抒己见 “构建社会主义和谐社会,离不开和谐文化建设。”浙江省文化

厅党组理论学习中心组就建设和谐文化进行了深入的讨论 ,一

要抓学习、促贯彻,搞好党的十六届六中全会精神的传达学习。

二要抓建设、促繁荣,努力构建社会主义的公共文化服务体系,

为人民群众提供更多更好的公共文化服务和紧扣时代脉搏、体现

浙江特色、富有现实意义、喜闻乐见的精神产品,满足人民群众

不断增长的文化需求。三要抓管理、促发展,推进政府职能转变

尤其是要抓好文化市场的管理以及文化遗产的保护 。学生交流:为了推进浙江省和谐文化建设,

作为高中生的你该怎么做? 感悟历史,关注现实总结 本课教学以对“文化”概念理解为灵魂,突出“文化”与“人”、“社会”的关系; 以“双百”方针的提出、在实践中的曲折发展为教学主线开展教学,思路更清晰,重点会更突出。第二节 人民教育事业的发展 了解人民教育事业发展的史实;扫盲教育、义务教育、高等教育的发展。理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

认识“科教兴国”的重要性,树立勤奋学习,报效祖国的理想。

说明:学习本课内容可联系本模块“学习与探究之二:‘三代人眼中的教育’访谈录”,开展学习与探究活动。“文化大革命”中的“教育革命”一目为课外阅读内容。课标要求重难点说明教学重点:建国初与新时期社会主义教育方针的确

立;新时期“科教兴国”及教育发展的成就。教学难点:理解“国运兴衰,系于教育”的道理;

探究活动方案的设计。教学设计切入主题

—引起兴趣与注意 展示介绍前两代从教与我们这一代从教情况:从年收入、评职称、获奖与荣誉。让学生感受新中国教育的发展变化之大。标题教学-宏观把握 社会主义教育的兴办 “文化大革命”中“教育的革命” 教育事业的蓬勃发展1949-19651966-19761977-2007奠基篇-社会主义教育的兴起 提出社会主义教育的方针 建立完整的国民教育体系 确立社会主义新型教育制度教学策略(1)师生共同回顾奠基时期已学的历史知识,了解教育兴起的时代背景。

(2)组织小组自学归纳该时期我国教育取得的三方面的成就。

(3)展示图片与历史资料重点探讨新中国教育方针提出的背景和实施措施及影响?

(4)重点结合该时期“扫盲教育”与展示新时期扫盲数据认识扫盲教育的历史意义与现实意义。 教育方针的提出: 1949年《共同纲领》第五条规定:中华人民共和国的文化教育为新民主主义的即民族的、科学的、大众的文化教育 。

1954年《中华人民共和国宪法》:中华人民共和国教育为人民大众服务。

1957年毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中提出:“我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者”。

思考讨论:

教育方针提出的背景和实施措施及影响?

新中国“扫盲”教育成就 材料一:新中国成立五十年来,中国共扫除文盲2.03亿,成人文盲率由1949年的80%以上降到了15%以下,青壮年文盲降低到5%以下。年轻的中国摘掉了世界头号“文盲大国”的帽子。 ——《必修三教学参考》 材料二:1984年以来,在国际教科文组织举办的国际扫盲奖评选活动中,中国先后有11个单位获奖,其中有6个单位获大奖。中国突出的扫盲成就得到了国际社会的充分肯定,赢得了良好的国际声誉。

——《必修三教学参考》合作探究:新中国“扫盲教育”的历史与现实意义?

(感受教育与现代化建设的关系)挫折篇-文化大革命中的“教育革命” 1970年,福州,小学生在模仿革命样板戏《红灯记》主角李玉和的表演。 中学生停下正常的学习,扛着红缨枪参加官方组织的文革... 大学生说明 ????1968年,广东高州,知青胸带大红花乘车下乡当农民。当时流行的口号是:“满怀豪情奔赴广阔天地炼红心”。? 说明:浙江平阳知青在学习批评邓小平文件。 1966年到1976年文化大革命时期的教育以阶级斗争为纲。所谓阶级斗争就在党内,是党内走资本主义道路的当权派。这一时期打倒了包括刘少奇、邓小平在内的一大批党和国家的各级领导人。全国划分的两大阶级就叫“红五类”和“黑八类”。红五类是:工人、贫下中农、军人、干部、烈属;黑八类是:地、富、反、坏、右(又称黑五类)、判徒、特务、资本家。知识分子不是革命的依靠的力量,而是被改造的对象。“四人帮”把知识分子称作“臭老九”,即黑八类中的第九类。 ——《文革中的教育》阅读教材并结合材料开展学生交流:1、文革中教育的特点?(教育方针改变,教育为政治服务。)

2、文革的教育导致的后果?(各抒己见——感受“国运兴衰,系于教育”的道理。蓬勃发展篇-改革开放新时期教育 1977年高考历史小故事:

建议招收的应届高中毕 业生占招生总数的1%。

小平同志发脾气

报名数惊人的高 570万

印《毛选》的纸用来印考卷 恢复高考是文革后拨乱反正的重要标志之一学生讨论:结合80年代以来的国际国内背景,理解“三个面向”教育指导方针的含义与重要性.并认识我国的教育方针在现代化建设实践中的不断发展,与时俱进.1983年 “一个十亿人口的大国,教育搞上去了,人才资源的巨大优势是任何国家比不了的。有了人才优势,再加上先进的社会主义制度,我们的目标就有把握达到。……中央提出要以极大的努力抓教育,并且从中小学抓起,这是有战略眼光的一着。如果现在不向全党提出这样的任务,就会误大事,就要负历史的责任”。 —— 邓小平 “我们国家要赶上世界先进水平,从何着手呢?我想,要从科学和教育着手。”—— 邓小平学生分组讨论交流:邓小平如此重视科技与教育的出发点是什么?(感受国运兴衰,系于教育) 课后材料

阅读与思考? 科教兴国,是指全面落实科学技术是第一生产力的思想,坚持教育为本,把科学与教育放在经济、社会发展的重要位置,增强国家的科技实力及向现实生产力转化的能力,提高全民族的科技文化素质,把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,加速实现国家的繁荣昌盛。

——1995年中共中央国务院《关于加强科学技术进步的决定》 教育是知识创新、传播和应用的主要基地,也是培育创新精神与创新人才的摇篮。无论在培养高素质的劳动者和专业人才方面,还是在提高创新能力和提供知识、技术创新成果以及增强民族凝聚力方面,教育都具有独特的重要意义。 ——1999年6月江泽民在第三次全国教育工作会议上的讲话“科教兴国”战略的原因与基本内容?合作探究:新时期教育事业蓬勃

发展的原因及成就 要求学生在阅读教材的基础上进行归纳整理,并结合家庭、社会、学校对教育的重视状况等因素,能对教育发展的原因有一个比较全面的认识。从而落实基础同时又培养学生历史思维能力访谈活动设计 以小组为单位,围绕“三代人眼中的教育”这一主题设计一个访谈活动的方案 教师介绍本课课标要求结合本课历史学习内容,确立访谈主题根据访谈主题,列出访谈提纲,确定访谈对象对访谈内容记录详细,及时整理成文教师指导 体验教育的重要性 “有一流的教育,

才能成为一流的国家”。 ——温家宝 “我们留下一个什么样的世界给子孙,

在很大程度上取决于我们给世界留下了

什么样的子孙后代。” ——《世界教育报告》总结 本课教学以科学教育方针的制定与实施,推动教育的发展为主线;以理解“国运兴衰,系于教育”为灵魂,突出教育发展与新中国现代化建设的关系第三节 科学技术的发展与成就 知道新中国尖端科技领域和薄弱空白学科的开拓者;知道20世纪六七十年代和改革开发以来的重大科学技术成就;认识科学技术在现代化建设中的重大作用;理解“科学技术是第一生产力”的论断.

体会科技工作者的爱国热情和艰苦创业、自主创新的精神。

说明:可采用表格法概括新中国成立以来科技发展的主要成就。课标要求重难点说明教学重点:了解新中国在科学技术方面所取得的标志

性成就及其在增强综合国力中的意义。教学难点:通过对现代中国科技进步的了解,加深对

“科学技术是第一生产力”这一重要命题的理解。教学设计 本课指导思想 由于该课结束后又要做好本专题的复习小节工作,因此,这节课教师可事先设计科技发展成就表,以学生自学讨论交流方式完成基础知识的落实与巩固;利用材料可以重点对“科技是第一生产力”的论断与“科技没有国界”,“中国科技发展与世界科技发展的互动关系”方面加深理解认识即可。 新中国科技发展成就表了解历史华罗庚李四光吴阶平钱学森邓稼先原子反应堆原子弹长征一号东方红一号 国防科技 结晶牛胰岛素 “杂交水稻之父”

——袁隆平王大珩 王淦昌杨嘉墀 863倡议人之一,中国科学院院士,中国工程院院士,我国应用光学及光学工程的主要奠基人之一。 863倡议人之一,中国科学院院士、著名高能物理学家。 863倡议人之一,中国科学院院士,著名空间自动控制专家。 陈芳允863倡议人之一,中国科学院院士,著名电子学家。 863计划四大倡议科学家 神州5号 杨利伟航天与运载火箭技术 信息工程 生物工程理解历史 “科技是第一生产力”概念理解:突出“科技”与“社会经济发展”的内在紧密关系

实践证明:教师可补充材料或组织学生结合本市实际,举

例交流科技在社会经济发展中的独特作用。如“吉

利汽车技术研究院”的设立等中国科技发展与世界科技的关系……中国要发展,离开科学不行。在这方面,我们还比较落后。你们成立国际科学文化中心—世界实验室,是一个重要的创举,特别是可以使第三世界国家得到益处。中国是第三世界国家,中国的科学技术人员要积极参加这个世界实验室的工作。感悟历史 中国的现代化建设刚起步,也许本世纪末可以看到比较显著的进步,真正的进步要到下个世纪的三十至五十年。中国的特点是又大又落后,办起事来不容易。对于你们的帮助,我非常感激。当然还要靠我们自己的努力。从现在的状况看是有希望的。 在科学技术方面,我们要共同努力。实现人类的希望离不开科学,第三世界摆脱贫困离不开科学,维护世界和平也离不开科学 ——1986年邓小平会见李政道科学家时的谈话1、中国科技发展与世界科技界的互动关系。

2、开展课堂一分钟演讲:“我们与21世纪的中国”学生活动主题 新中国的文化、教育、科技表

没有新思想、新知识、新方法,只有新课标、新教材,还是旧课程。有新思想、新知识、新方法,没有新课标、新教材,就是新课程。 结 束 语谢谢大家!

多多指导!

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史