生物人教版(2019)选择性必修1 1.2 内环境的稳态 课件(共73张PPT)

文档属性

| 名称 | 生物人教版(2019)选择性必修1 1.2 内环境的稳态 课件(共73张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-10-18 05:43:29 | ||

图片预览

文档简介

(共73张PPT)

第1章 人体的内环境与稳态

内环境的稳态

第2节

核心素养目标

1.结合人体内环境的化学成分和理化性质的调节,理解内环境的稳态,形成生命观念。

2.通过内环境稳态与人体多个系统的功能联系,理解内环境稳态的调节机制,建立系统观,形成生命健康意识。

3.通过模拟生物体维持pH的稳定,理解生物体维持pH稳定的机制,培养科学探究能力。

研习1

内环境的动态变化

梳理教材

1.原因

(1)外因:外界________的变化。

(2)内因:体内_____________活动的进行。

环境

细胞代谢

2.模拟生物体维持pH的稳定

(1) 实验原理

本实验采用对比实验的方法,通过向自来水、________、生物材料(肝匀浆)中加入酸或碱引起pH的变化,定性说明在一定范围内生物体内_________与________相似,从而说明生物体pH相对稳定的机制。

缓冲液

液体环境

缓冲液

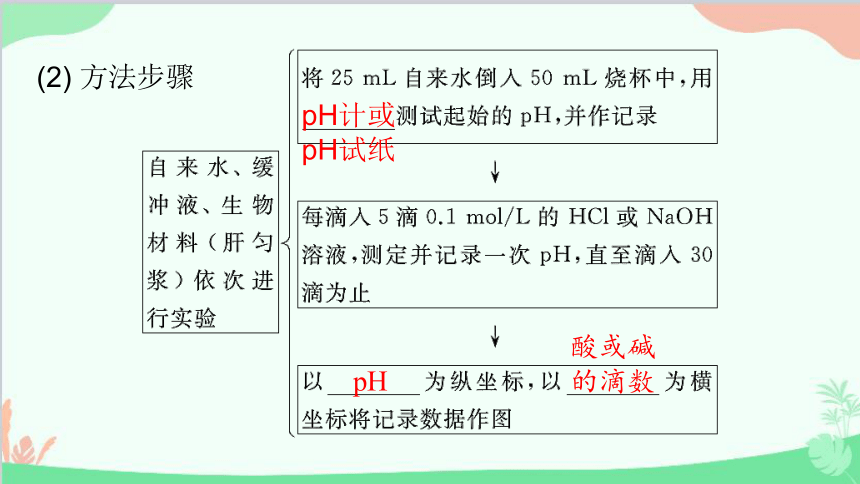

(2) 方法步骤

pH计或pH试纸

pH

酸或碱的滴数

(3) 实验结论

生物材料类似于__________,加入少量酸或碱不会发生pH的_____________。

(4) 人体内环境中也有很多________,其中最重要的是________________,其次还有HPO42-/H2PO4-等。当一定量的酸性或碱性物质进入后,内环境的________仍能维持在一定范围内。

缓冲液

大幅度变动

缓冲对

HCO3-/H2CO3

pH

3.实例——体温变化

(1) 正常情况下,不同人的体温,会因________、________等的不同而存在微小差异。

(2) 同一个人的体温在一日内也有变化,但变化幅度一般不超过________℃。

年龄

性别

1

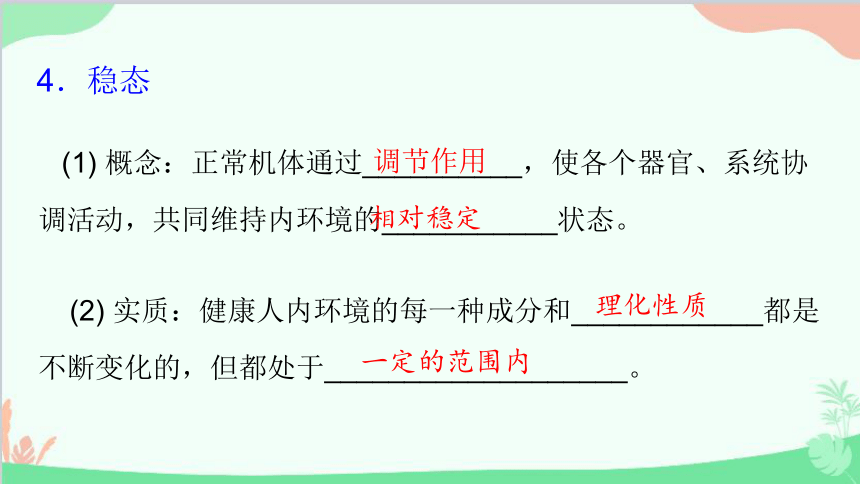

4.稳态

(1) 概念:正常机体通过__________,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的___________状态。

(2) 实质:健康人内环境的每一种成分和____________都是不断变化的,但都处于___________________。

调节作用

相对稳定

理化性质

一定的范围内

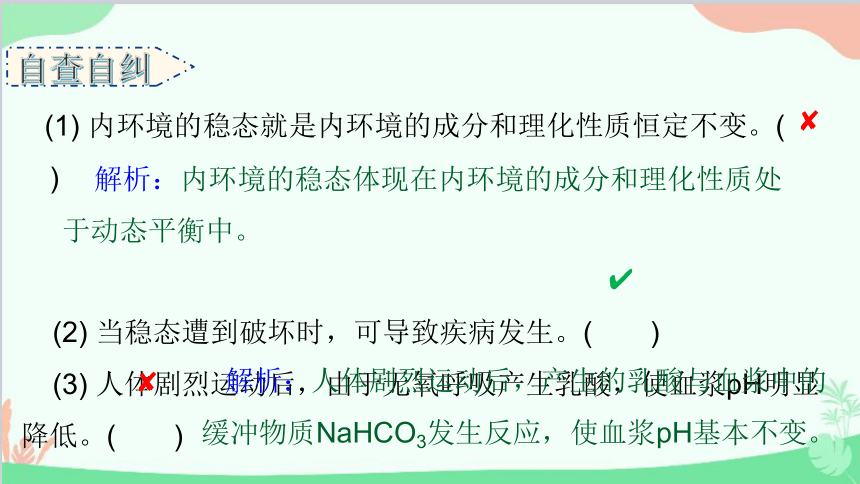

自查自纠

(1) 内环境的稳态就是内环境的成分和理化性质恒定不变。( )

(2) 当稳态遭到破坏时,可导致疾病发生。( )

(3) 人体剧烈运动后,由于无氧呼吸产生乳酸,使血浆pH明显降低。( )

解析:内环境的稳态体现在内环境的成分和理化性质处于动态平衡中。

解析:人体剧烈运动后,产生的乳酸与血浆中的缓冲物质NaHCO3发生反应,使血浆pH基本不变。

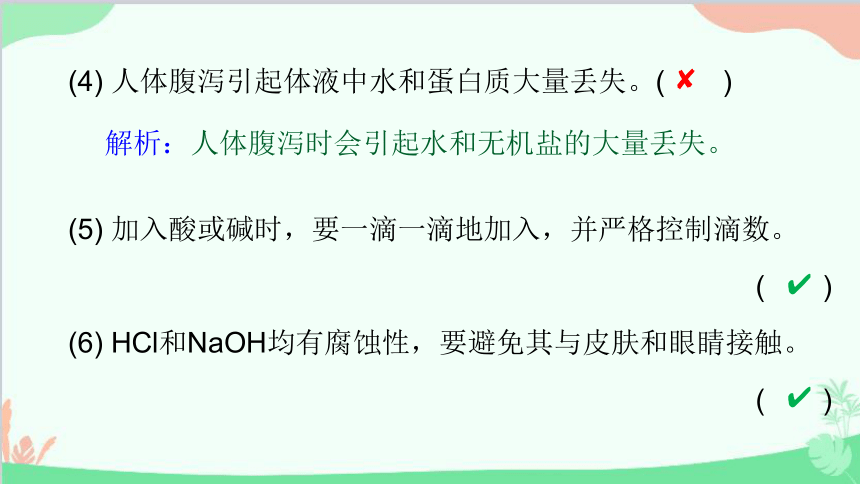

(4) 人体腹泻引起体液中水和蛋白质大量丢失。( )

(5) 加入酸或碱时,要一滴一滴地加入,并严格控制滴数。

( )

(6) HCl和NaOH均有腐蚀性,要避免其与皮肤和眼睛接触。

( )

解析:人体腹泻时会引起水和无机盐的大量丢失。

(7) 冲洗烧杯一定要充分,否则将影响实验结果。( )

(8) 随便选取一种生物材料进行实验即可。( )

互动探究

1.某同学以清水、缓冲液(含Na2HPO4、KH2PO4的溶液,pH=7)和血浆分别为实验材料进行实验,探究“血浆是否具有维持pH稳定的功能”,进行正确操

作后,绘制了如图所示曲线来

预期探究结果。

(1) 预期结果中明显不科学的是哪一组?尝试说明理由。

清水组。

清水中加盐酸后,溶液pH应下降。

(2) 若要证明血浆确实具有维持pH稳定的功能,本实验还应补充什么?

加入NaOH溶液后,血浆pH仍可在一定范围内保持稳定。

2.人在剧烈运动后会感到肌肉酸痛,但休息一段时间后,酸痛会消失。酸痛的变化与运动前后血浆中pH变化有关,尝试在题图中绘出血浆pH变化曲线。

拓展提升

1.内环境的稳定

2.模拟生物体维持pH的稳定

(1) 实验结论

在一定范围内,肝匀浆的性质类似于缓冲液,不同于自来水,说明肝匀浆内含缓冲物质,因而能维持pH的相对稳定。

(2)注意事项

① 加入酸或碱时,要一滴一滴地加入,并严格控制滴数。

② HCl和NaOH溶液均有腐蚀性,应避免其与皮肤和眼睛接触。

③ 冲洗烧杯一定要充分,否则将影响实验结果。

④ 至少选两种生物材料进行实验。

(3) 血浆pH维持稳定的机制

血浆pH维持相对稳定(7.35~7.45)的关键缓冲物质有H2CO3/

NaHCO3、NaH2PO4/Na2HPO4

等,调节机制如图所示。

NaH2PO4/Na2HPO4发挥作用的原理与上图相似,H2PO4-呈酸性,可以与OH-反应生成HPO42-和H2O,HPO42-呈碱性,可以和H+反应生成H2PO4-。

即时练习

1.取甲、乙两个试管,向甲试管内加入血浆,乙试管内加入等量的蒸馏水,用pH试纸检测;然后,向甲、乙试管内各滴入几滴等量的盐酸或NaOH溶液,摇匀后,再用pH试纸检测。下列关于此实验的过程和结果的分析,不正确的是( )

A.“等量”是对照实验中对无关变量的要求,在这种条件下,实验结果才可靠

B.“摇匀”使酸性或碱性物质与试管中的血浆或蒸馏水充分混合,确保pH试纸检测结果的准确性

C.结果是甲试管中血浆pH变化不明显,乙试管中蒸馏水的pH变化明显

D.血浆中有缓冲物质,加入酸或碱后,pH恒定不变

解析:“等量”排除了数量多或少对实验结果的影响,使实验结果更加可靠,A正确。“摇匀”有利于新加入的物质与试管中原有的物质充分反应,使pH试纸检测结果更准确,B正确。甲试管的血浆中具有缓冲物质,加入酸或碱时,pH会有一定的波动,但变化不明显;乙试管加入的是蒸馏水,无缓冲物质,在本实验中作为空白对照,加入酸或碱时,pH会发生明显的变化,故C正确、D错误。

2.在剧烈运动时,血浆中乳酸大量增加而pH基本不变。对此现象的解释,错误的是( )

A.血浆是一种缓冲溶液体系

B.乳酸与NaHCO3反应生成弱酸H2CO3

C.H2CO3分解生成的CO2可经呼吸系统排出

D.大量乳酸进入血液后,马上被稀释或被彻底分解

D

解析:血浆是一种缓冲溶液体系,含有缓冲物质;过多的乳酸与NaHCO3反应生成弱酸H2CO3;H2CO3分解生成的CO2可经呼吸系统排出;大量乳酸进入血液后与血液中的碳酸氢钠发生反应,产生乳酸钠和碳酸,而不是马上被稀释或被彻底分解。

研习2

对稳态调节机制的认识及内环境稳态的重要意义

梳理教材

一、对稳态调节机制的认识

1.维持内环境稳态的基础:人体各器官、系统协调一致地___________。

2.对稳态调节机制的认识

正常运行

3.人体维持稳态的调节能力特点: ______________。

有一定限度

4.稳态遭破坏的原因

(1) 外界________的变化过于剧烈。

(2) 人体自身的________功能出现障碍。

环境

调节

二、内环境稳态的重要意义

1.内环境稳态形成的原因

________是由细胞内众多复杂的化学反应组成的,完成这些反应需要_________________。

细胞代谢

各种物质和条件

2.实例

内环境成分或理化性质 意义

渗透压正常 维持组织细胞正常_____________

温度和pH相对稳定 酶活性正常,保证_________正常进行

血糖浓度、氧气含量稳定 保证机体正常的________供应

形态与功能

酶促反应

能量

3.意义

内环境稳态是_______________________________________

________________________________________。

机体进行正常生命活动的必要条件

自查自纠

(1) 内环境稳态是由体内各种调节机制所维持的。( )

(2) 内环境的理化性质是恒定不变的。( )

(3) 内环境的生化指标能反映机体的健康状况,可作为诊断疾病的依据。( )

(4) 稳态的动态变化与机体的正常代谢有关。( )

(5) 内环境稳态是机体通过调节作用使各个器官、系统协调活动的结果。( )

(6) 由于机体具有调节能力,所以无论环境的变化多么剧烈,都不会破坏内环境的稳态。( )

互动探究

结合下列两则资料,讨论解决下列问题。

资料1:下图是某正常人与其父母的体温日变化曲线。

资料2:下表是某人血液生化六项的检查化验单。

项目 测定值 单位 参考范围

丙氨酸氨基转移酶 ALT 17 IU/L 0~45

肌酐 CRE 1.5 mg/dL 0.5~1.5

尿素氮 BUN 14.6 mg/dL 6.0~23.0

葡萄糖 GLU 223↑ mg/dL 60~110

甘油三酯 TG 217↑ mg/dL 50~200

总胆固醇 TCH 179 mg/dL 150~220

(1) 通过资料1你能得出哪些结论?

①正常人的体温并不是一个固定值,而是一个温度范围,一般不超过1 ℃;而且,同一个人的体温随昼夜变化也不同。

② 不同年龄的人的体温有微小的差异,一般青年人高于老年人;不同性别的人的体温也有微小的差异,一般女性高于男性。

(2) 为什么资料2中每一项成分的正常参考值都是一个范围?

内环境中的各种化学成分不是固定不变的,而是在一定范围内波动,且不同个体存在一定的差异。

(3) 结合人体的各种系统理解内环境稳态的调节机制。

与内环境稳态直接相关的系统是呼吸系统、消化系统、泌尿系统和循环系统;起调节作用的系统是神经系统、内分泌系统和免疫系统;各个器官、系统协调一致地正常运行是维持内环境稳态的基础。因此,维持稳态的主要调节机制是神经—体液—免疫调节网络。

(4) 举例说明内环境稳态的意义。

①细胞代谢需要依靠氧化分解葡萄糖来提供能量,只有血糖浓度和血液中的含氧量保持在正常范围内,才能为这一反应提供充足的反应物。

② 细胞代谢的进行离不开酶,酶的活性又受温度、pH等因素的影响。只有温度、pH等都在适宜的范围内,酶才能正常地发挥催化作用。因此内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。

拓展提升

1.内环境稳态的调节机制

(1) 人体各个器官、系统协调一致地正常运行是维持内环境稳态的基础。

① 参与物质交

换的器官与系统

营养物质

a.消化系统:消化道 消化道毛细血管。

b.呼吸系统:肺泡 肺部毛细血管。

O2

CO2

c.泌尿系统:血管 肾脏(形成尿液)。

大部分代谢废物

d.皮肤:皮肤排汗可以排出尿素等代谢废物,也可以排出水、无机盐等。

e.循环系统:血液是所有生命活动的“中转站”,它的成分能充分反映机体的健康状况。

② 参与调节稳态的系统

神经系统、内分泌系统和免疫系统,能及时感知内环境的变化,并作出反应加以调整,维持内环境稳定。

(2) 神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。

2.内环境稳态的意义

(1) 体温、pH相对稳定——保证酶活性、细胞代谢的正常进行。

(2) 渗透压相对稳定——维持细胞正常形态和功能。

(3) 内环境成分

①血糖含量和含氧量相对稳定——保证机体能量的供应。

②代谢废物的及时排出——防止机体中毒。

3.稳态失调

(1) 原因

① 外界环境变化过于剧烈,超出机体调节能力的极限。

② 机体有关器官、系统发生病变,导致调节能力发生障碍。

(2) 实例

病症名称 内环境理化性质变化 引起疾病的症状

尿毒症 尿素等代谢废物在体内积累 自身中毒和综合病症

糖尿病 血液中葡萄糖含量过高 多食、多饮、多尿、口渴、饥饿感强烈,身体消瘦

高原反应 体内缺氧、血氧过低 头痛、乏力、心跳加快

感冒发烧 体温过高、影响酶的活性 食欲不振、四肢无力

严重腹泻 丢失大量的水和无机盐 疲倦、周身不适、恶心

即时练习

1.下列有关机体稳态的叙述,错误的是( )

A.稳态有利于酶促反应的正常进行

B.稳态是机体进行正常生命活动的必要条件

C.稳态遭到破坏后可能导致疾病

D.稳态的自我调节能力是无限的

D

解析:酶发挥催化作用需要适宜的条件,稳态有利于酶促反应的正常进行;稳态遭到破坏后,机体的生命活动不能正常进行,可能导致疾病;稳态的自我调节能力具有一定的限度。

2.下列关于人体内环境稳态失调的叙述,不正确的是( )

A.淋巴管阻塞会引起下肢水肿

B.血液中钙盐过多引起肌无力

C.腹泻引起体液中水和无机盐大量丢失

D.人体内环境稳态的失调与外界环境无关

D

解析:淋巴循环是血液循环的补充,淋巴管阻塞,组织液不能顺利进入淋巴循环,组织液积累,会引起下肢水肿;血液中钙盐过多引起肌无力;腹泻会引起体液中水和无机盐的大量丢失;人体对内环境稳态的调节是有一定限度的,当外界环境变化超过这一限度时,内环境稳态就会失调。

网络构建

要语必备

1.稳态是正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态。

2.神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。

3.与稳态直接有关的系统有消化、呼吸、循环和泌尿系统。

4.人体维持内环境稳态的调节能力是有一定限度的。当外界环境的变化过于剧烈,或人体自身的调节功能出现障碍时,内环境的稳态就会遭到破坏,危及机体健康。

5.内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。

课 后 题

1.下表是某中年男子血液化验单中的部分数据。根据所学知识判断下列叙述错误的是( )

项目 测定值 单位 参考范围

血清葡萄糖 223 mg/dL 60~110

甘油三酯 247 mg/dL 50~200

总胆固醇 280 mg/dL 150~220

A.该男子可能患有糖尿病

B.该男子可能患有高血脂,应不吃脂肪,多吃糖类食物

C.该男子的总胆固醇偏高,可能会引发高血压

D.血液的生化指标应保持相对稳定,否则将引起代谢紊乱

项目 测定值 单位 参考范围

血清葡萄糖 223 mg/dL 60~110

甘油三酯 247 mg/dL 50~200

总胆固醇 280 mg/dL 150~220

解析:该男子血清葡萄糖含量偏高,可能患有糖尿病,A正确;该男子甘油三酯含量偏高,可能患有高血脂,因糖在体内可转化为脂肪,故不应多吃糖,B错误;该男子的总胆固醇含量高于正常值,体内多余的胆固醇会沉积在血管壁内侧,引起血压升高,C正确;血液的生化指标应在正常范围内保持相对稳定,否则会引起代谢紊乱,D正确。

2.下列关于内环境与稳态的叙述,正确的是( )

A.稳态是机体只在体液的调节下,通过各个器官、系统的协调活动来共同维持

B.稳态主要是机体内细胞通过复杂、有序的酶促反应来维持

C.在正常情况下,内环境的各项理化性质是保持静止状态

D.在正常情况下,内环境的各项理化性质是经常处于变动之中的,但都保持在适宜的范围内

D

解析:正常情况下,机体内环境各项指标都保持相对稳定。

3.内环境稳态的调节机制的现代观点是( )

A.神经调节 B.体液调节

C.神经—体液调节 D.神经—体液—免疫调节

D

解析:随着分子生物学的发展,人们普遍认为神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。

4.外界环境会影响内环境稳态,下列事实不是外界环境因素变化引起的是( )

A.夏天长期呆在空调房间容易引起“空调病”

B.有人到青藏高原后会头疼乏力、血压升高

C.人屏息一段时间后,呼吸运动会明显加强

D.长期处于高温环境可能会引起“中暑”

C

解析:夏天长期呆在空调房间里引起的“空调病”是温差大导致体温调节失调引起的,A不符合题意;到青藏高原后出现的头疼乏力,血压升高是因为缺氧导致内环境失调引起的,B不符合题意;一个人屏息一段时间后,呼吸运动明显加强是机体调节维持内环境稳定的结果,C符合题意;中暑是高温导致体温调节失调引起的疾病,D不符合题意。

5.下列关于人在剧烈运动时生理变化过程的描述,正确的是

( )

A.大量失钠,对细胞外液渗透压的影响大于细胞内液

B.大量乳酸进入血液,血浆由弱碱性变为弱酸性

C.血糖浓度始终保持不变

D.血液中O2含量下降,刺激了呼吸中枢促进呼吸运动

A

解析:渗透压与离子浓度关系较大,由于细胞外的钠离子含量高于细胞内,细胞内钾离子含量高于细胞外,因此大量失钠,对细胞外液渗透压的影响大于细胞内液,A正确。大量乳酸进入血浆,由于血浆中有缓冲物质存在,使血浆pH保持相对稳定,不会明显降低,B错误。人在剧烈运动时,血糖浓度保持相对稳定,而非始终不变,C错误。血液中氧气含量多少不会刺激呼吸中枢,二氧化碳增多时会刺激呼吸中枢,使呼吸加深加快,D错误。

6.下图是内环境稳态与各系统的功能联系示意图,请回答相关问题。

(1) a表示________系统,b表示________系统,c表示________系统,参与维持内环境稳态的还有图中的________系统。

呼吸

消化

泌尿

循环

(2) CO2不从组织液进入组织细胞的原因是____________________________________________________。

(3) 病人因呼吸受阻,肌细胞会因无氧呼吸产生大量乳酸,乳酸进入血液后,会使血浆pH________,但乳酸可以与血液中的________发生反应,使血液的pH维持相对稳定。

(4) 内环境相对稳定,除了图中所示的器官、系统的协调活动外,还必须在_______________________的调节下进行。

组织细胞内的CO2浓度高于组织液中的CO2浓度

降低

NaHCO3

神经—体液—免疫

解析: (1) 题图为内环境稳态与各系统的功能关系模式图,图中箭头表示物质转运方向,字母表示相应的系统;结合相关物质的转运,可判断a为呼吸系统、b为消化系统、c为泌尿系统。内环境稳态的维持需要体内各个系统相互协调、共同实现,呼吸系统完成气体的交换,消化和泌尿系统完成营养物质的吸收和代谢废物的排出,物质和气体的运输需要循环系统的参与。

(2) CO2的运输属于自由扩散,运输方向为高浓度→低浓度,CO2作为一种细胞代谢产物,组织细胞内的浓度高于组织液中的浓度。

(3) 病人因呼吸受阻,肌细胞会因无氧呼吸产生大量乳酸,乳酸进入血液后,会使血浆pH降低,但乳酸可以与血液中的缓冲物质发生反应,可中和代谢产生的酸或碱,以维持血浆pH相对稳定。

(4) 内环境相对稳定,除了图中所示的器官、系统的协调活动外,还必须在神经—体液—免疫的调节下进行。神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。

本课结束!

第1章 人体的内环境与稳态

内环境的稳态

第2节

核心素养目标

1.结合人体内环境的化学成分和理化性质的调节,理解内环境的稳态,形成生命观念。

2.通过内环境稳态与人体多个系统的功能联系,理解内环境稳态的调节机制,建立系统观,形成生命健康意识。

3.通过模拟生物体维持pH的稳定,理解生物体维持pH稳定的机制,培养科学探究能力。

研习1

内环境的动态变化

梳理教材

1.原因

(1)外因:外界________的变化。

(2)内因:体内_____________活动的进行。

环境

细胞代谢

2.模拟生物体维持pH的稳定

(1) 实验原理

本实验采用对比实验的方法,通过向自来水、________、生物材料(肝匀浆)中加入酸或碱引起pH的变化,定性说明在一定范围内生物体内_________与________相似,从而说明生物体pH相对稳定的机制。

缓冲液

液体环境

缓冲液

(2) 方法步骤

pH计或pH试纸

pH

酸或碱的滴数

(3) 实验结论

生物材料类似于__________,加入少量酸或碱不会发生pH的_____________。

(4) 人体内环境中也有很多________,其中最重要的是________________,其次还有HPO42-/H2PO4-等。当一定量的酸性或碱性物质进入后,内环境的________仍能维持在一定范围内。

缓冲液

大幅度变动

缓冲对

HCO3-/H2CO3

pH

3.实例——体温变化

(1) 正常情况下,不同人的体温,会因________、________等的不同而存在微小差异。

(2) 同一个人的体温在一日内也有变化,但变化幅度一般不超过________℃。

年龄

性别

1

4.稳态

(1) 概念:正常机体通过__________,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的___________状态。

(2) 实质:健康人内环境的每一种成分和____________都是不断变化的,但都处于___________________。

调节作用

相对稳定

理化性质

一定的范围内

自查自纠

(1) 内环境的稳态就是内环境的成分和理化性质恒定不变。( )

(2) 当稳态遭到破坏时,可导致疾病发生。( )

(3) 人体剧烈运动后,由于无氧呼吸产生乳酸,使血浆pH明显降低。( )

解析:内环境的稳态体现在内环境的成分和理化性质处于动态平衡中。

解析:人体剧烈运动后,产生的乳酸与血浆中的缓冲物质NaHCO3发生反应,使血浆pH基本不变。

(4) 人体腹泻引起体液中水和蛋白质大量丢失。( )

(5) 加入酸或碱时,要一滴一滴地加入,并严格控制滴数。

( )

(6) HCl和NaOH均有腐蚀性,要避免其与皮肤和眼睛接触。

( )

解析:人体腹泻时会引起水和无机盐的大量丢失。

(7) 冲洗烧杯一定要充分,否则将影响实验结果。( )

(8) 随便选取一种生物材料进行实验即可。( )

互动探究

1.某同学以清水、缓冲液(含Na2HPO4、KH2PO4的溶液,pH=7)和血浆分别为实验材料进行实验,探究“血浆是否具有维持pH稳定的功能”,进行正确操

作后,绘制了如图所示曲线来

预期探究结果。

(1) 预期结果中明显不科学的是哪一组?尝试说明理由。

清水组。

清水中加盐酸后,溶液pH应下降。

(2) 若要证明血浆确实具有维持pH稳定的功能,本实验还应补充什么?

加入NaOH溶液后,血浆pH仍可在一定范围内保持稳定。

2.人在剧烈运动后会感到肌肉酸痛,但休息一段时间后,酸痛会消失。酸痛的变化与运动前后血浆中pH变化有关,尝试在题图中绘出血浆pH变化曲线。

拓展提升

1.内环境的稳定

2.模拟生物体维持pH的稳定

(1) 实验结论

在一定范围内,肝匀浆的性质类似于缓冲液,不同于自来水,说明肝匀浆内含缓冲物质,因而能维持pH的相对稳定。

(2)注意事项

① 加入酸或碱时,要一滴一滴地加入,并严格控制滴数。

② HCl和NaOH溶液均有腐蚀性,应避免其与皮肤和眼睛接触。

③ 冲洗烧杯一定要充分,否则将影响实验结果。

④ 至少选两种生物材料进行实验。

(3) 血浆pH维持稳定的机制

血浆pH维持相对稳定(7.35~7.45)的关键缓冲物质有H2CO3/

NaHCO3、NaH2PO4/Na2HPO4

等,调节机制如图所示。

NaH2PO4/Na2HPO4发挥作用的原理与上图相似,H2PO4-呈酸性,可以与OH-反应生成HPO42-和H2O,HPO42-呈碱性,可以和H+反应生成H2PO4-。

即时练习

1.取甲、乙两个试管,向甲试管内加入血浆,乙试管内加入等量的蒸馏水,用pH试纸检测;然后,向甲、乙试管内各滴入几滴等量的盐酸或NaOH溶液,摇匀后,再用pH试纸检测。下列关于此实验的过程和结果的分析,不正确的是( )

A.“等量”是对照实验中对无关变量的要求,在这种条件下,实验结果才可靠

B.“摇匀”使酸性或碱性物质与试管中的血浆或蒸馏水充分混合,确保pH试纸检测结果的准确性

C.结果是甲试管中血浆pH变化不明显,乙试管中蒸馏水的pH变化明显

D.血浆中有缓冲物质,加入酸或碱后,pH恒定不变

解析:“等量”排除了数量多或少对实验结果的影响,使实验结果更加可靠,A正确。“摇匀”有利于新加入的物质与试管中原有的物质充分反应,使pH试纸检测结果更准确,B正确。甲试管的血浆中具有缓冲物质,加入酸或碱时,pH会有一定的波动,但变化不明显;乙试管加入的是蒸馏水,无缓冲物质,在本实验中作为空白对照,加入酸或碱时,pH会发生明显的变化,故C正确、D错误。

2.在剧烈运动时,血浆中乳酸大量增加而pH基本不变。对此现象的解释,错误的是( )

A.血浆是一种缓冲溶液体系

B.乳酸与NaHCO3反应生成弱酸H2CO3

C.H2CO3分解生成的CO2可经呼吸系统排出

D.大量乳酸进入血液后,马上被稀释或被彻底分解

D

解析:血浆是一种缓冲溶液体系,含有缓冲物质;过多的乳酸与NaHCO3反应生成弱酸H2CO3;H2CO3分解生成的CO2可经呼吸系统排出;大量乳酸进入血液后与血液中的碳酸氢钠发生反应,产生乳酸钠和碳酸,而不是马上被稀释或被彻底分解。

研习2

对稳态调节机制的认识及内环境稳态的重要意义

梳理教材

一、对稳态调节机制的认识

1.维持内环境稳态的基础:人体各器官、系统协调一致地___________。

2.对稳态调节机制的认识

正常运行

3.人体维持稳态的调节能力特点: ______________。

有一定限度

4.稳态遭破坏的原因

(1) 外界________的变化过于剧烈。

(2) 人体自身的________功能出现障碍。

环境

调节

二、内环境稳态的重要意义

1.内环境稳态形成的原因

________是由细胞内众多复杂的化学反应组成的,完成这些反应需要_________________。

细胞代谢

各种物质和条件

2.实例

内环境成分或理化性质 意义

渗透压正常 维持组织细胞正常_____________

温度和pH相对稳定 酶活性正常,保证_________正常进行

血糖浓度、氧气含量稳定 保证机体正常的________供应

形态与功能

酶促反应

能量

3.意义

内环境稳态是_______________________________________

________________________________________。

机体进行正常生命活动的必要条件

自查自纠

(1) 内环境稳态是由体内各种调节机制所维持的。( )

(2) 内环境的理化性质是恒定不变的。( )

(3) 内环境的生化指标能反映机体的健康状况,可作为诊断疾病的依据。( )

(4) 稳态的动态变化与机体的正常代谢有关。( )

(5) 内环境稳态是机体通过调节作用使各个器官、系统协调活动的结果。( )

(6) 由于机体具有调节能力,所以无论环境的变化多么剧烈,都不会破坏内环境的稳态。( )

互动探究

结合下列两则资料,讨论解决下列问题。

资料1:下图是某正常人与其父母的体温日变化曲线。

资料2:下表是某人血液生化六项的检查化验单。

项目 测定值 单位 参考范围

丙氨酸氨基转移酶 ALT 17 IU/L 0~45

肌酐 CRE 1.5 mg/dL 0.5~1.5

尿素氮 BUN 14.6 mg/dL 6.0~23.0

葡萄糖 GLU 223↑ mg/dL 60~110

甘油三酯 TG 217↑ mg/dL 50~200

总胆固醇 TCH 179 mg/dL 150~220

(1) 通过资料1你能得出哪些结论?

①正常人的体温并不是一个固定值,而是一个温度范围,一般不超过1 ℃;而且,同一个人的体温随昼夜变化也不同。

② 不同年龄的人的体温有微小的差异,一般青年人高于老年人;不同性别的人的体温也有微小的差异,一般女性高于男性。

(2) 为什么资料2中每一项成分的正常参考值都是一个范围?

内环境中的各种化学成分不是固定不变的,而是在一定范围内波动,且不同个体存在一定的差异。

(3) 结合人体的各种系统理解内环境稳态的调节机制。

与内环境稳态直接相关的系统是呼吸系统、消化系统、泌尿系统和循环系统;起调节作用的系统是神经系统、内分泌系统和免疫系统;各个器官、系统协调一致地正常运行是维持内环境稳态的基础。因此,维持稳态的主要调节机制是神经—体液—免疫调节网络。

(4) 举例说明内环境稳态的意义。

①细胞代谢需要依靠氧化分解葡萄糖来提供能量,只有血糖浓度和血液中的含氧量保持在正常范围内,才能为这一反应提供充足的反应物。

② 细胞代谢的进行离不开酶,酶的活性又受温度、pH等因素的影响。只有温度、pH等都在适宜的范围内,酶才能正常地发挥催化作用。因此内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。

拓展提升

1.内环境稳态的调节机制

(1) 人体各个器官、系统协调一致地正常运行是维持内环境稳态的基础。

① 参与物质交

换的器官与系统

营养物质

a.消化系统:消化道 消化道毛细血管。

b.呼吸系统:肺泡 肺部毛细血管。

O2

CO2

c.泌尿系统:血管 肾脏(形成尿液)。

大部分代谢废物

d.皮肤:皮肤排汗可以排出尿素等代谢废物,也可以排出水、无机盐等。

e.循环系统:血液是所有生命活动的“中转站”,它的成分能充分反映机体的健康状况。

② 参与调节稳态的系统

神经系统、内分泌系统和免疫系统,能及时感知内环境的变化,并作出反应加以调整,维持内环境稳定。

(2) 神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。

2.内环境稳态的意义

(1) 体温、pH相对稳定——保证酶活性、细胞代谢的正常进行。

(2) 渗透压相对稳定——维持细胞正常形态和功能。

(3) 内环境成分

①血糖含量和含氧量相对稳定——保证机体能量的供应。

②代谢废物的及时排出——防止机体中毒。

3.稳态失调

(1) 原因

① 外界环境变化过于剧烈,超出机体调节能力的极限。

② 机体有关器官、系统发生病变,导致调节能力发生障碍。

(2) 实例

病症名称 内环境理化性质变化 引起疾病的症状

尿毒症 尿素等代谢废物在体内积累 自身中毒和综合病症

糖尿病 血液中葡萄糖含量过高 多食、多饮、多尿、口渴、饥饿感强烈,身体消瘦

高原反应 体内缺氧、血氧过低 头痛、乏力、心跳加快

感冒发烧 体温过高、影响酶的活性 食欲不振、四肢无力

严重腹泻 丢失大量的水和无机盐 疲倦、周身不适、恶心

即时练习

1.下列有关机体稳态的叙述,错误的是( )

A.稳态有利于酶促反应的正常进行

B.稳态是机体进行正常生命活动的必要条件

C.稳态遭到破坏后可能导致疾病

D.稳态的自我调节能力是无限的

D

解析:酶发挥催化作用需要适宜的条件,稳态有利于酶促反应的正常进行;稳态遭到破坏后,机体的生命活动不能正常进行,可能导致疾病;稳态的自我调节能力具有一定的限度。

2.下列关于人体内环境稳态失调的叙述,不正确的是( )

A.淋巴管阻塞会引起下肢水肿

B.血液中钙盐过多引起肌无力

C.腹泻引起体液中水和无机盐大量丢失

D.人体内环境稳态的失调与外界环境无关

D

解析:淋巴循环是血液循环的补充,淋巴管阻塞,组织液不能顺利进入淋巴循环,组织液积累,会引起下肢水肿;血液中钙盐过多引起肌无力;腹泻会引起体液中水和无机盐的大量丢失;人体对内环境稳态的调节是有一定限度的,当外界环境变化超过这一限度时,内环境稳态就会失调。

网络构建

要语必备

1.稳态是正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态。

2.神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。

3.与稳态直接有关的系统有消化、呼吸、循环和泌尿系统。

4.人体维持内环境稳态的调节能力是有一定限度的。当外界环境的变化过于剧烈,或人体自身的调节功能出现障碍时,内环境的稳态就会遭到破坏,危及机体健康。

5.内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。

课 后 题

1.下表是某中年男子血液化验单中的部分数据。根据所学知识判断下列叙述错误的是( )

项目 测定值 单位 参考范围

血清葡萄糖 223 mg/dL 60~110

甘油三酯 247 mg/dL 50~200

总胆固醇 280 mg/dL 150~220

A.该男子可能患有糖尿病

B.该男子可能患有高血脂,应不吃脂肪,多吃糖类食物

C.该男子的总胆固醇偏高,可能会引发高血压

D.血液的生化指标应保持相对稳定,否则将引起代谢紊乱

项目 测定值 单位 参考范围

血清葡萄糖 223 mg/dL 60~110

甘油三酯 247 mg/dL 50~200

总胆固醇 280 mg/dL 150~220

解析:该男子血清葡萄糖含量偏高,可能患有糖尿病,A正确;该男子甘油三酯含量偏高,可能患有高血脂,因糖在体内可转化为脂肪,故不应多吃糖,B错误;该男子的总胆固醇含量高于正常值,体内多余的胆固醇会沉积在血管壁内侧,引起血压升高,C正确;血液的生化指标应在正常范围内保持相对稳定,否则会引起代谢紊乱,D正确。

2.下列关于内环境与稳态的叙述,正确的是( )

A.稳态是机体只在体液的调节下,通过各个器官、系统的协调活动来共同维持

B.稳态主要是机体内细胞通过复杂、有序的酶促反应来维持

C.在正常情况下,内环境的各项理化性质是保持静止状态

D.在正常情况下,内环境的各项理化性质是经常处于变动之中的,但都保持在适宜的范围内

D

解析:正常情况下,机体内环境各项指标都保持相对稳定。

3.内环境稳态的调节机制的现代观点是( )

A.神经调节 B.体液调节

C.神经—体液调节 D.神经—体液—免疫调节

D

解析:随着分子生物学的发展,人们普遍认为神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。

4.外界环境会影响内环境稳态,下列事实不是外界环境因素变化引起的是( )

A.夏天长期呆在空调房间容易引起“空调病”

B.有人到青藏高原后会头疼乏力、血压升高

C.人屏息一段时间后,呼吸运动会明显加强

D.长期处于高温环境可能会引起“中暑”

C

解析:夏天长期呆在空调房间里引起的“空调病”是温差大导致体温调节失调引起的,A不符合题意;到青藏高原后出现的头疼乏力,血压升高是因为缺氧导致内环境失调引起的,B不符合题意;一个人屏息一段时间后,呼吸运动明显加强是机体调节维持内环境稳定的结果,C符合题意;中暑是高温导致体温调节失调引起的疾病,D不符合题意。

5.下列关于人在剧烈运动时生理变化过程的描述,正确的是

( )

A.大量失钠,对细胞外液渗透压的影响大于细胞内液

B.大量乳酸进入血液,血浆由弱碱性变为弱酸性

C.血糖浓度始终保持不变

D.血液中O2含量下降,刺激了呼吸中枢促进呼吸运动

A

解析:渗透压与离子浓度关系较大,由于细胞外的钠离子含量高于细胞内,细胞内钾离子含量高于细胞外,因此大量失钠,对细胞外液渗透压的影响大于细胞内液,A正确。大量乳酸进入血浆,由于血浆中有缓冲物质存在,使血浆pH保持相对稳定,不会明显降低,B错误。人在剧烈运动时,血糖浓度保持相对稳定,而非始终不变,C错误。血液中氧气含量多少不会刺激呼吸中枢,二氧化碳增多时会刺激呼吸中枢,使呼吸加深加快,D错误。

6.下图是内环境稳态与各系统的功能联系示意图,请回答相关问题。

(1) a表示________系统,b表示________系统,c表示________系统,参与维持内环境稳态的还有图中的________系统。

呼吸

消化

泌尿

循环

(2) CO2不从组织液进入组织细胞的原因是____________________________________________________。

(3) 病人因呼吸受阻,肌细胞会因无氧呼吸产生大量乳酸,乳酸进入血液后,会使血浆pH________,但乳酸可以与血液中的________发生反应,使血液的pH维持相对稳定。

(4) 内环境相对稳定,除了图中所示的器官、系统的协调活动外,还必须在_______________________的调节下进行。

组织细胞内的CO2浓度高于组织液中的CO2浓度

降低

NaHCO3

神经—体液—免疫

解析: (1) 题图为内环境稳态与各系统的功能关系模式图,图中箭头表示物质转运方向,字母表示相应的系统;结合相关物质的转运,可判断a为呼吸系统、b为消化系统、c为泌尿系统。内环境稳态的维持需要体内各个系统相互协调、共同实现,呼吸系统完成气体的交换,消化和泌尿系统完成营养物质的吸收和代谢废物的排出,物质和气体的运输需要循环系统的参与。

(2) CO2的运输属于自由扩散,运输方向为高浓度→低浓度,CO2作为一种细胞代谢产物,组织细胞内的浓度高于组织液中的浓度。

(3) 病人因呼吸受阻,肌细胞会因无氧呼吸产生大量乳酸,乳酸进入血液后,会使血浆pH降低,但乳酸可以与血液中的缓冲物质发生反应,可中和代谢产生的酸或碱,以维持血浆pH相对稳定。

(4) 内环境相对稳定,除了图中所示的器官、系统的协调活动外,还必须在神经—体液—免疫的调节下进行。神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。

本课结束!