26 诗词五首 饮酒(其五)课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 26 诗词五首 饮酒(其五)课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-19 09:16:15 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

饮酒(其五)

陶渊明

2022-2023学年八年级语文上册(部编版)

他,是中国古代文学史上第一位田园诗人

他,被称为“古今隐逸诗人之宗”

他,犹爱菊花。菊花因他被赋寓了恬淡隐逸的性格

他,是陶渊明

今天我们就来学习他的一首菊花诗

作者简介

陶渊明(约365—427年),名潜,字元亮,别号五柳先生,卒后私谥靖节,世称靖节先生。浔阳柴桑(今江西省九江市)人。东晋末到刘宋初杰出的诗人、辞赋家、散文家。被誉为“隐逸诗人之宗”、“田园诗派之鼻祖”。是江西首位文学巨匠。

曾任江州祭酒、建威参军、镇军参军、彭泽县令等职,最后一次出仕为彭泽县令,八十多天便弃职而去,从此归隐田园。他是中国第一位田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗”,有《陶渊明集》。

作品主题

诗多描绘田园风光及其在农村生活的情景,其中往往隐寓着他对污浊官场的厌恶和不愿同流合污的精神,以及对太平社会的向往;

也每写及对人生短暂的焦虑和顺应自然、乐天安命的人生观念,有较多哲理成分。

至如“咏荆轲”“读山海经”等篇,则寄寓抱负,颇多悲愤慷慨之音。其艺术特色兼有平淡与爽朗之胜;语言质朴自然,而又颇为精练,具有独特风格。

写作背景

这首诗大约作于诗人归田后的第十二年,即公元四一七年,正值东晋灭亡前夕。作者感慨甚多,借饮酒来抒情写志。

《饮酒》组诗共二十首,此为第五首。前有小序,说明全是醉后的作品,不是一时所写,并无内在联系,兴至挥毫,独立成篇。

这首诗主要表现隐居生活的情趣,于劳动之余,饮酒致醉之后,在晚霞的辉映之下,在山岚的笼罩中,采菊东篱,遥望南山,此时情味,何其深永。

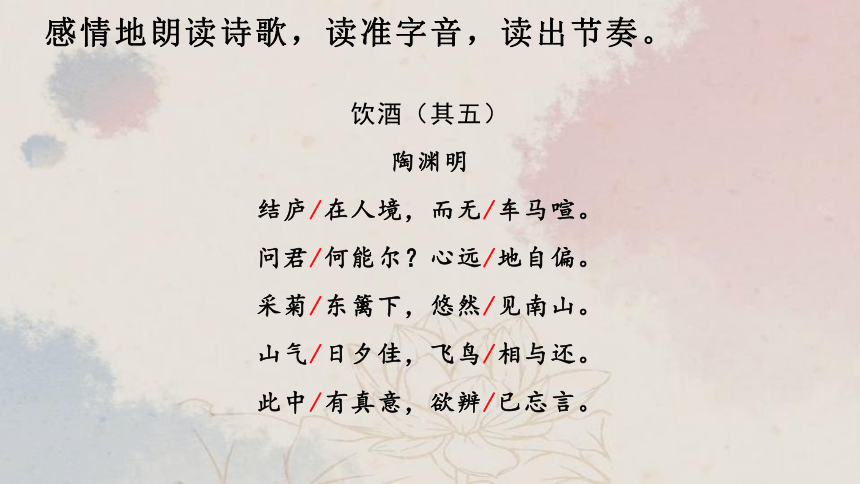

感情地朗读诗歌,读准字音,读出节奏。

饮酒(其五)

陶渊明

结庐/在人境,而无/车马喧。

问君/何能尔?心远/地自偏。

采菊/东篱下,悠然/见南山。

山气/日夕佳,飞鸟/相与还。

此中/有真意,欲辨/已忘言。

五言诗

古代诗歌体裁之一。是指每句五个字的诗体,全篇句数不定,但每句皆为五字。

五言诗属于吸收民歌的形式而成。五言诗可以容纳更多的词汇,从而扩展了诗歌的容量,能够更灵活细致地抒情和叙事。在音节上,奇偶相配,也更富于音乐美。

因此,它更为适应汉以后发展了的社会生活,从而逐步取代了四言诗的正统地位,成为古典诗歌的主要形式之一。初唐以后,产生了近体诗,其中即有五言律诗、五言绝句。

唐代以前的五言诗便通称为“五言古诗”或“五古”。

结庐在人境,而无车马喧。

结庐:建造房舍。结,建造、构筑。庐,简陋的房屋。

人境:喧嚣扰攘的尘世。

无车马喧:没有车马的喧闹声。指没有世俗的交往。

问君何能尔 心远地自偏。

尔:如此,这样。

心远:心远远地超脱世俗。远,远远地。

偏:偏远。

采菊东篱下,悠然见南山。

悠然:闲适淡泊的样子。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

山气:山间的云气。

日夕:傍晚。

佳:美好。

相与:相伴。

此中有真意,欲辨已忘言。

此中:此时此地的情景中,即指隐居的生活中。

真意:指人生的真正意义。

诗歌翻译

将房屋建造在人来人往的地方,却不会受到世俗交往的喧扰。

问我为什么能这样,只要心中所想远离世俗,自然就会觉得所处地方僻静了。

在东篱之下采摘菊花,悠然间,那远处的南山映入眼帘。

傍晚时分南山景致甚佳,雾气峰间缭绕,飞鸟结伴而还。

这里面蕴含着人生的真正意义,想要分辨清楚,却已忘了怎样表达。

前四句构成这首诗的第一层次,大意是什么?反映了诗人怎样的心态?诗人运用了怎样的修辞手法表达这种心态?

大意:

心态:

修辞手法:

居住在闹市而不觉得喧闹,是因为内心闲适高远。

豁达,闲适。

设问

怎样理解陶诗中的“而无车马喧”和“心远地自偏”?

怎样理解陶诗中的“而无车马喧”和“心远地自偏”?

这两句诗要结合诗人的人生理想和个性追求才能深入理解。

陶渊明酷爱田园生活的宁静和自由,厌恶官场的虚伪和奸诈。

为了生计,他几次出来做小官,都极不情愿,最后终于解职归田,永不出仕。

怎样理解陶诗中的“而无车马喧”和“心远地自偏”?

这里所说的“车马”意指达官贵人的高车骏马,也就代表着官场烦琐的应酬和功利性极强的交往。

归隐田园,虽说仍离不开“人境”,但没有了这样的烦扰,所以说“而无车马喧”。

至于“心远地自偏”,实际上是道出了感觉与处境之间的辩证关系:隐居主要是寻求一种精神上的自由境界,而不在于居所是否荒远。如果心灵的“焦距”调好,就可以“大隐隐于市”,处闹市若幽谷。内心淡泊宁静,何处皆宜。

第五、六句是千古名句,他们好在哪里?为什么被传诵至今?

将诗人醉心于南山,怡然自得的悠然之情充分地表达了出来。

“见”字传神。“见”同“现”,出现之意。陶渊明在东篱采菊,无意间一抬头,南山映入眼帘,一个“见”字写出了一种无意得之、悠然忘我的心境,与全诗营造的闲远散淡的氛围是吻合的;使得诗歌意境自然而然、浑然天成。

如何理解“山气日夕佳,飞鸟相与还。”

景物描写。

夕阳将要落入大山的深处,金黄的余辉妖娆的照耀着连绵起伏的山峦,麓影叠长,与此同时,忙碌了一天的鸟儿们也结着伴儿归巢的画面。

请理解“飞鸟相与还”的“还”。

指飞鸟还家。

隐隐透露出诗人的“还”。离开官场,还来田园,还来宁静悠然。含蓄寄托了与山林为伍的情意。

两句虽是写景,实是抒情悟理。

最后一句中的“真意”如何理解?

陶渊明在这首诗中表现的“真意”即自然之趣,既表现为山水田园的具体“自然”,也是诗人主观精神的抽象“自然”。

在这里,山水田园的描写不是当作表现诗人心灵“自然”的背景而存在;两者在诗中是浑融混一,难辨彼此的。

这种“意与境浑”的艺术境界,乃是现实与理想的统一,客观与主观的统一,有限与无限的统一,一句话,是虚与实在诗歌创作上的辩证统一。它能产生言有尽而意无穷的特殊艺术效果。

“此中有真意,欲辨已忘言”如何理解“此中”和“忘言”?

此中:

诗里的“此中”,我们可以理解为此时此地(秋夕篱边),

也可理解为整个田园生活。

忘言:

所谓“忘言”,实是说恬美安闲的田园生活才是自己真正的人生,而这种人生的乐趣,只能意会,不可言传,也无需叙说。

这充分体现了诗人安贫乐贱、励志守节的高尚品德。

“至情言语即无声”,“此时无声胜有声”,这里强调一个“真”字,指出辞官归隐乃是人生的真谛。

此中有真意,欲辨已忘言。

诗末两句,诗人言自己的从大自然的美景中领悟到了人生的意趣,表露了纯洁自然的恬淡心情。

本诗是陶渊明的言志之作,通过它你看到了一个怎样的诗人形象?

超然物外 悠然自得

心志高远 闲适豁达

安贫乐贱 励志守节

主旨

通过描写诗人于劳动之余,饮酒至醉之后,在晚霞的辉映之下,在山岚的笼罩之中,采菊东篱,遥望南山。表现了作者悠闲自得的心境和对宁静自由的田园生活的热爱,对黑暗官场的鄙弃和厌恶,抒发作者宁静安详的心态和闲适自得的情趣,以及返回自然的人生理想,又写出了作者欣赏以及赞叹大自然给人带来的情感。全诗情味深永,感觉和情理浑然一体,不可分割。

真正的平静

不是避开车马喧嚣

而是在心中修篱种菊

陶渊明不为五斗米折腰

陶渊明为了养家糊口,来到离家乡不远陶渊明的彭泽当县令。在那年冬天,郡的太守派出一名督邮,到彭泽县来督察。督邮,品位很低,却有些权势,在太守面前说话好坏就凭他那张嘴。这次派来的督邮,是个粗俗而又傲慢的人,他一到彭泽的旅舍,就差县吏去叫县令来见他。

陶渊明不为五斗米折腰

陶渊明平时蔑视功名富贵,不肯趋炎附势,对这种假借上司名义发号施令的人很瞧不起,但也不得不去见一见,于是他马上动身。不料县吏拦住陶渊明说:“大人,参见督邮要穿官服,并且束上大带,不然有失体统,督邮要乘机大做文章,会对大人不利的!”这一下,陶渊明再也忍受不下去了。他长叹一声,道:“我不能为五斗米向乡里小人折腰!”说罢,索性取出官印,把它封好,并且马上写了一封辞职信,随即离开只当了八十多天县令的彭泽。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

饮酒(其五)

陶渊明

2022-2023学年八年级语文上册(部编版)

他,是中国古代文学史上第一位田园诗人

他,被称为“古今隐逸诗人之宗”

他,犹爱菊花。菊花因他被赋寓了恬淡隐逸的性格

他,是陶渊明

今天我们就来学习他的一首菊花诗

作者简介

陶渊明(约365—427年),名潜,字元亮,别号五柳先生,卒后私谥靖节,世称靖节先生。浔阳柴桑(今江西省九江市)人。东晋末到刘宋初杰出的诗人、辞赋家、散文家。被誉为“隐逸诗人之宗”、“田园诗派之鼻祖”。是江西首位文学巨匠。

曾任江州祭酒、建威参军、镇军参军、彭泽县令等职,最后一次出仕为彭泽县令,八十多天便弃职而去,从此归隐田园。他是中国第一位田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗”,有《陶渊明集》。

作品主题

诗多描绘田园风光及其在农村生活的情景,其中往往隐寓着他对污浊官场的厌恶和不愿同流合污的精神,以及对太平社会的向往;

也每写及对人生短暂的焦虑和顺应自然、乐天安命的人生观念,有较多哲理成分。

至如“咏荆轲”“读山海经”等篇,则寄寓抱负,颇多悲愤慷慨之音。其艺术特色兼有平淡与爽朗之胜;语言质朴自然,而又颇为精练,具有独特风格。

写作背景

这首诗大约作于诗人归田后的第十二年,即公元四一七年,正值东晋灭亡前夕。作者感慨甚多,借饮酒来抒情写志。

《饮酒》组诗共二十首,此为第五首。前有小序,说明全是醉后的作品,不是一时所写,并无内在联系,兴至挥毫,独立成篇。

这首诗主要表现隐居生活的情趣,于劳动之余,饮酒致醉之后,在晚霞的辉映之下,在山岚的笼罩中,采菊东篱,遥望南山,此时情味,何其深永。

感情地朗读诗歌,读准字音,读出节奏。

饮酒(其五)

陶渊明

结庐/在人境,而无/车马喧。

问君/何能尔?心远/地自偏。

采菊/东篱下,悠然/见南山。

山气/日夕佳,飞鸟/相与还。

此中/有真意,欲辨/已忘言。

五言诗

古代诗歌体裁之一。是指每句五个字的诗体,全篇句数不定,但每句皆为五字。

五言诗属于吸收民歌的形式而成。五言诗可以容纳更多的词汇,从而扩展了诗歌的容量,能够更灵活细致地抒情和叙事。在音节上,奇偶相配,也更富于音乐美。

因此,它更为适应汉以后发展了的社会生活,从而逐步取代了四言诗的正统地位,成为古典诗歌的主要形式之一。初唐以后,产生了近体诗,其中即有五言律诗、五言绝句。

唐代以前的五言诗便通称为“五言古诗”或“五古”。

结庐在人境,而无车马喧。

结庐:建造房舍。结,建造、构筑。庐,简陋的房屋。

人境:喧嚣扰攘的尘世。

无车马喧:没有车马的喧闹声。指没有世俗的交往。

问君何能尔 心远地自偏。

尔:如此,这样。

心远:心远远地超脱世俗。远,远远地。

偏:偏远。

采菊东篱下,悠然见南山。

悠然:闲适淡泊的样子。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

山气:山间的云气。

日夕:傍晚。

佳:美好。

相与:相伴。

此中有真意,欲辨已忘言。

此中:此时此地的情景中,即指隐居的生活中。

真意:指人生的真正意义。

诗歌翻译

将房屋建造在人来人往的地方,却不会受到世俗交往的喧扰。

问我为什么能这样,只要心中所想远离世俗,自然就会觉得所处地方僻静了。

在东篱之下采摘菊花,悠然间,那远处的南山映入眼帘。

傍晚时分南山景致甚佳,雾气峰间缭绕,飞鸟结伴而还。

这里面蕴含着人生的真正意义,想要分辨清楚,却已忘了怎样表达。

前四句构成这首诗的第一层次,大意是什么?反映了诗人怎样的心态?诗人运用了怎样的修辞手法表达这种心态?

大意:

心态:

修辞手法:

居住在闹市而不觉得喧闹,是因为内心闲适高远。

豁达,闲适。

设问

怎样理解陶诗中的“而无车马喧”和“心远地自偏”?

怎样理解陶诗中的“而无车马喧”和“心远地自偏”?

这两句诗要结合诗人的人生理想和个性追求才能深入理解。

陶渊明酷爱田园生活的宁静和自由,厌恶官场的虚伪和奸诈。

为了生计,他几次出来做小官,都极不情愿,最后终于解职归田,永不出仕。

怎样理解陶诗中的“而无车马喧”和“心远地自偏”?

这里所说的“车马”意指达官贵人的高车骏马,也就代表着官场烦琐的应酬和功利性极强的交往。

归隐田园,虽说仍离不开“人境”,但没有了这样的烦扰,所以说“而无车马喧”。

至于“心远地自偏”,实际上是道出了感觉与处境之间的辩证关系:隐居主要是寻求一种精神上的自由境界,而不在于居所是否荒远。如果心灵的“焦距”调好,就可以“大隐隐于市”,处闹市若幽谷。内心淡泊宁静,何处皆宜。

第五、六句是千古名句,他们好在哪里?为什么被传诵至今?

将诗人醉心于南山,怡然自得的悠然之情充分地表达了出来。

“见”字传神。“见”同“现”,出现之意。陶渊明在东篱采菊,无意间一抬头,南山映入眼帘,一个“见”字写出了一种无意得之、悠然忘我的心境,与全诗营造的闲远散淡的氛围是吻合的;使得诗歌意境自然而然、浑然天成。

如何理解“山气日夕佳,飞鸟相与还。”

景物描写。

夕阳将要落入大山的深处,金黄的余辉妖娆的照耀着连绵起伏的山峦,麓影叠长,与此同时,忙碌了一天的鸟儿们也结着伴儿归巢的画面。

请理解“飞鸟相与还”的“还”。

指飞鸟还家。

隐隐透露出诗人的“还”。离开官场,还来田园,还来宁静悠然。含蓄寄托了与山林为伍的情意。

两句虽是写景,实是抒情悟理。

最后一句中的“真意”如何理解?

陶渊明在这首诗中表现的“真意”即自然之趣,既表现为山水田园的具体“自然”,也是诗人主观精神的抽象“自然”。

在这里,山水田园的描写不是当作表现诗人心灵“自然”的背景而存在;两者在诗中是浑融混一,难辨彼此的。

这种“意与境浑”的艺术境界,乃是现实与理想的统一,客观与主观的统一,有限与无限的统一,一句话,是虚与实在诗歌创作上的辩证统一。它能产生言有尽而意无穷的特殊艺术效果。

“此中有真意,欲辨已忘言”如何理解“此中”和“忘言”?

此中:

诗里的“此中”,我们可以理解为此时此地(秋夕篱边),

也可理解为整个田园生活。

忘言:

所谓“忘言”,实是说恬美安闲的田园生活才是自己真正的人生,而这种人生的乐趣,只能意会,不可言传,也无需叙说。

这充分体现了诗人安贫乐贱、励志守节的高尚品德。

“至情言语即无声”,“此时无声胜有声”,这里强调一个“真”字,指出辞官归隐乃是人生的真谛。

此中有真意,欲辨已忘言。

诗末两句,诗人言自己的从大自然的美景中领悟到了人生的意趣,表露了纯洁自然的恬淡心情。

本诗是陶渊明的言志之作,通过它你看到了一个怎样的诗人形象?

超然物外 悠然自得

心志高远 闲适豁达

安贫乐贱 励志守节

主旨

通过描写诗人于劳动之余,饮酒至醉之后,在晚霞的辉映之下,在山岚的笼罩之中,采菊东篱,遥望南山。表现了作者悠闲自得的心境和对宁静自由的田园生活的热爱,对黑暗官场的鄙弃和厌恶,抒发作者宁静安详的心态和闲适自得的情趣,以及返回自然的人生理想,又写出了作者欣赏以及赞叹大自然给人带来的情感。全诗情味深永,感觉和情理浑然一体,不可分割。

真正的平静

不是避开车马喧嚣

而是在心中修篱种菊

陶渊明不为五斗米折腰

陶渊明为了养家糊口,来到离家乡不远陶渊明的彭泽当县令。在那年冬天,郡的太守派出一名督邮,到彭泽县来督察。督邮,品位很低,却有些权势,在太守面前说话好坏就凭他那张嘴。这次派来的督邮,是个粗俗而又傲慢的人,他一到彭泽的旅舍,就差县吏去叫县令来见他。

陶渊明不为五斗米折腰

陶渊明平时蔑视功名富贵,不肯趋炎附势,对这种假借上司名义发号施令的人很瞧不起,但也不得不去见一见,于是他马上动身。不料县吏拦住陶渊明说:“大人,参见督邮要穿官服,并且束上大带,不然有失体统,督邮要乘机大做文章,会对大人不利的!”这一下,陶渊明再也忍受不下去了。他长叹一声,道:“我不能为五斗米向乡里小人折腰!”说罢,索性取出官印,把它封好,并且马上写了一封辞职信,随即离开只当了八十多天县令的彭泽。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读