1 消息二则 《人民解放军百万大军横渡长江》课件(共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 1 消息二则 《人民解放军百万大军横渡长江》课件(共18张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 428.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-24 21:28:52 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

人民解放军百万大军横渡长江

标题对比

我三十万大军胜利南渡长江

人民解放军百万大军横渡长江

同样表述结果,为何第二篇用“横渡”,而不是直观的“南渡”?

“横渡”的意思是横穿水面到达彼岸,不仅说明了客观事实,还表现了人民解放军作战的勇往直前,而且这个词读来更有气势,又表达了胜利的豪情。

课文解读

运用第一课学到的方法,分三小组,探究下面三个问题。

第一组:找到新闻的六要素。

第二组:准确、凝练是消息语言的两个特点,找出体现

这些特点的词句。

第三组:这篇新闻语言还兼具典雅与口语化的特点,

你能找到相关词句吗?

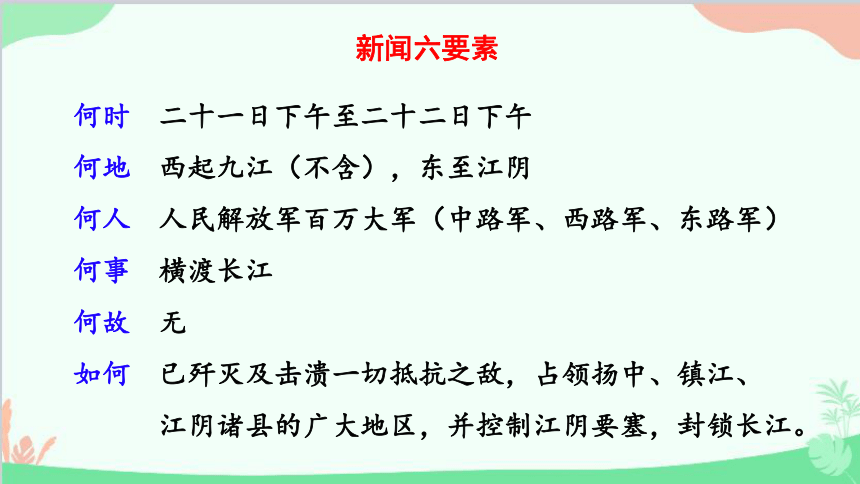

新闻六要素

何时

何地

何人

何事

何故

如何

二十一日下午至二十二日下午

西起九江(不含),东至江阴

人民解放军百万大军(中路军、西路军、东路军)

横渡长江

无

已歼灭及击溃一切抵抗之敌,占领扬中、镇江、

江阴诸县的广大地区,并控制江阴要塞,封锁长江。

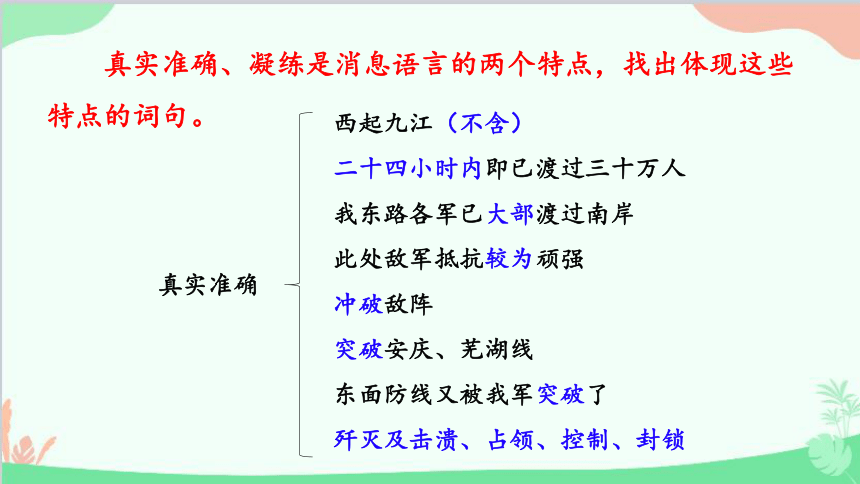

真实准确、凝练是消息语言的两个特点,找出体现这些特点的词句。

西起九江(不含)

二十四小时内即已渡过三十万人

我东路各军已大部渡过南岸

此处敌军抵抗较为顽强

冲破敌阵

突破安庆、芜湖线

东面防线又被我军突破了

歼灭及击溃、占领、控制、封锁

真实准确

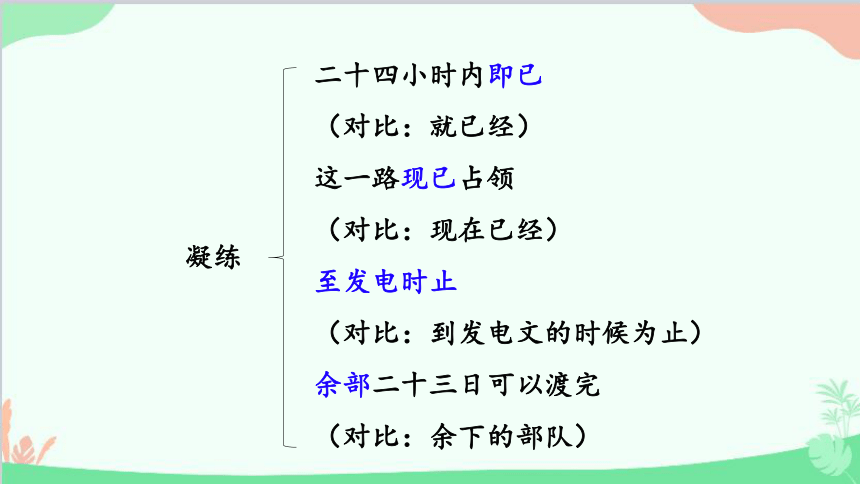

二十四小时内即已

(对比:就已经)

这一路现已占领

(对比:现在已经)

至发电时止

(对比:到发电文的时候为止)

余部二十三日可以渡完

(对比:余下的部队)

凝练

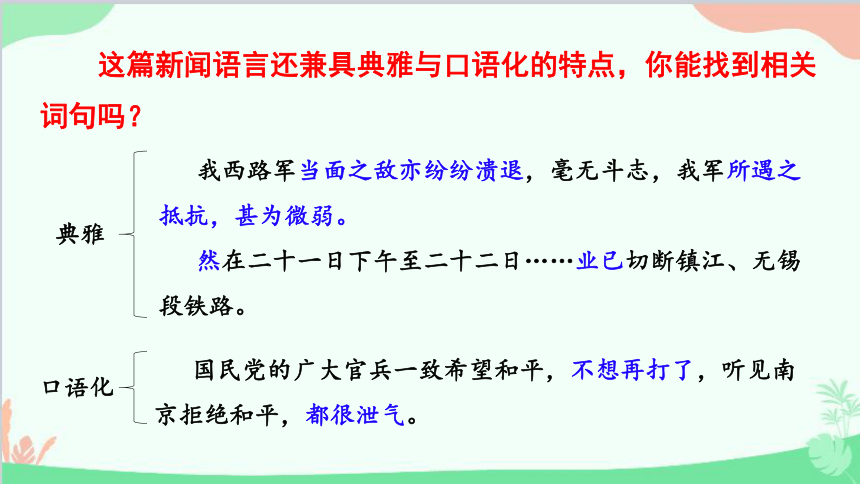

我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。

然在二十一日下午至二十二日……业已切断镇江、无锡段铁路。

这篇新闻语言还兼具典雅与口语化的特点,你能找到相关词句吗?

典雅

口语化

国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。

汤恩伯认为南京、江阴段防线是很巩固的,弱点只存在于南京、九江一线。不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。

“不料”“又”有嘲讽意味,嘲讽汤恩伯过高估计东面防线的巩固性,过低估计了人民解放军的战斗力。

本文有一处语句和“国民党反动派经营了三个半月的长江防线,遇着人民解放军好似摧枯拉朽,军无斗志,纷纷溃退”有异曲同工之妙,你能找到并作赏析吗?

这篇消息比《我三十万大军胜利南渡长江》篇幅更长,

因为它详写了两部分内容,请概括本文详写的内容。

1.三路部队的作战过程。

2.西路军和中路军所遇敌情状况的原因分析。

再读这两部分内容,思考下面三个问题:

1.主体部分为什么按中、西、东的顺序叙述?西路军与东路军

是同时发起渡江作战的,为什么先说西路军再说东路军?

2.三路大军渡江的情况哪路详写?哪路略写?为什么这样安排?

3.《我三十万大军胜利南渡长江》描写战争场面时是敌略我详,

本文分析战场情况时却是敌详我略,本文这样安排有何好处?

1.主体部分为什么按中、西、东的顺序叙述?西路军与东路军是同时发起渡江作战的,为什么先说西路军再说东路军?

①中路军首先发起渡江作战,所以先说;

②西路军和中路军所遇敌情一样,敌军抵抗甚为微弱,而东线敌军抵抗较为顽强,所以西路接着中路说,合在一起,可以议论;

③最后说东路激战,文势也涌起高潮。

2. 三路大军的渡江情况,哪路详写?哪路略写?为什么要这样安排?

中路军写得简略,西路军写得稍详,东路军写得最详。一是较具体地写了战斗情况;二是更详尽地写了战果。

三个层次写得有同有异,有详有略,在统一中有变化,避免了重复雷同。

3.《我三十万大军胜利南渡长江》描写战争场面时是敌略我详,本文分析战场情况时却是敌详我略,作者为何这样安排?

①我军之英勇通过对三路军队的展开的记述即可知,若这里再详细表述,则会重复;

②详细分析敌军失败的军事上和政治上的原因,可以使读者进一步了解整个国民党政权必然覆灭的命运,从而深化了报道的主题。

按常规要求,消息就是客观事实的报道,就是客观叙述,作者不能抒情,不能评论,如实在有话要说,再另写言论。但是毛泽东的军事新闻稿还有“长我志气,瓦解敌军”的巨大作用,所以他并不完全遵照这个原则。阅读下面这篇毛泽东在三大战役期间写的消息,用我们学习课文时用的方法,分析毛泽东是如何运用文字来达到这个作用的。

拓展延伸

东北解放军正举行全线进攻

(一九四八年十月二十七日)

[新华社辽西前线二十七日十七时急电]由沈阳进至辽西的蒋军五个军,已全部被我包围和击溃。我军俘敌数万,现正猛烈扩张战果中。此五个军,即新一军、新三军、新六军、七十一军、四十九军,全部美械装备,由廖耀湘统率,锦州作战时即由沈阳进至新民、彰武、新立屯地区。锦州攻克,长春解放,该敌走投无路,全部猬集黑山、北镇、打虎山地区,企图逃跑。我军迅移

锦州得胜之师回头围歼,飞将军从天而降,使该敌逃跑也来不及。蒋军尚有五十二军、五十三军、青年军整编二○七师(辖三个旅)及各特种部队、杂色部队,在沈阳、铁岭、抚顺、本溪、辽阳、新民、台安等处,一部占我海城、营口,连廖兵团在内,共有二十二个正规师,加上其他各部,共约二十万至三十万人,为蒋军在东北的主力。廖兵团五个军,则为其主力中的主力。从十五日至二十五日十一天内,蒋介石三至沈阳,救锦州,救长春,救廖兵团,并且决定了所谓“总

退却”,自己住在北平,每天睁起眼睛向东北看着。他看着失锦州,他看着失长春,现在他又看着廖兵团覆灭。总之一条规则,蒋介石到什么地方,就是他的可耻事业的灭亡。我东北人民解放军全军现正举行全线进攻,为歼灭全部蒋军而战。

①详细罗列敌军被灭番号,可以想象每读到稿中一个被歼灭

的敌军番号,我军民都为之一跃,而蒋介石则心中一阵剧痛。

②对我军和敌军两方运用感彩鲜明的词句,如“猛烈扩

张”“得胜之师回头围歼,飞将军从天而降”,“走投无路”“猬集”“企图逃跑”等。

③结尾点评,辛辣地讽刺、调侃、嘲弄,更有一种必胜的豪情。

人民解放军百万大军横渡长江

标题对比

我三十万大军胜利南渡长江

人民解放军百万大军横渡长江

同样表述结果,为何第二篇用“横渡”,而不是直观的“南渡”?

“横渡”的意思是横穿水面到达彼岸,不仅说明了客观事实,还表现了人民解放军作战的勇往直前,而且这个词读来更有气势,又表达了胜利的豪情。

课文解读

运用第一课学到的方法,分三小组,探究下面三个问题。

第一组:找到新闻的六要素。

第二组:准确、凝练是消息语言的两个特点,找出体现

这些特点的词句。

第三组:这篇新闻语言还兼具典雅与口语化的特点,

你能找到相关词句吗?

新闻六要素

何时

何地

何人

何事

何故

如何

二十一日下午至二十二日下午

西起九江(不含),东至江阴

人民解放军百万大军(中路军、西路军、东路军)

横渡长江

无

已歼灭及击溃一切抵抗之敌,占领扬中、镇江、

江阴诸县的广大地区,并控制江阴要塞,封锁长江。

真实准确、凝练是消息语言的两个特点,找出体现这些特点的词句。

西起九江(不含)

二十四小时内即已渡过三十万人

我东路各军已大部渡过南岸

此处敌军抵抗较为顽强

冲破敌阵

突破安庆、芜湖线

东面防线又被我军突破了

歼灭及击溃、占领、控制、封锁

真实准确

二十四小时内即已

(对比:就已经)

这一路现已占领

(对比:现在已经)

至发电时止

(对比:到发电文的时候为止)

余部二十三日可以渡完

(对比:余下的部队)

凝练

我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。

然在二十一日下午至二十二日……业已切断镇江、无锡段铁路。

这篇新闻语言还兼具典雅与口语化的特点,你能找到相关词句吗?

典雅

口语化

国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。

汤恩伯认为南京、江阴段防线是很巩固的,弱点只存在于南京、九江一线。不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。

“不料”“又”有嘲讽意味,嘲讽汤恩伯过高估计东面防线的巩固性,过低估计了人民解放军的战斗力。

本文有一处语句和“国民党反动派经营了三个半月的长江防线,遇着人民解放军好似摧枯拉朽,军无斗志,纷纷溃退”有异曲同工之妙,你能找到并作赏析吗?

这篇消息比《我三十万大军胜利南渡长江》篇幅更长,

因为它详写了两部分内容,请概括本文详写的内容。

1.三路部队的作战过程。

2.西路军和中路军所遇敌情状况的原因分析。

再读这两部分内容,思考下面三个问题:

1.主体部分为什么按中、西、东的顺序叙述?西路军与东路军

是同时发起渡江作战的,为什么先说西路军再说东路军?

2.三路大军渡江的情况哪路详写?哪路略写?为什么这样安排?

3.《我三十万大军胜利南渡长江》描写战争场面时是敌略我详,

本文分析战场情况时却是敌详我略,本文这样安排有何好处?

1.主体部分为什么按中、西、东的顺序叙述?西路军与东路军是同时发起渡江作战的,为什么先说西路军再说东路军?

①中路军首先发起渡江作战,所以先说;

②西路军和中路军所遇敌情一样,敌军抵抗甚为微弱,而东线敌军抵抗较为顽强,所以西路接着中路说,合在一起,可以议论;

③最后说东路激战,文势也涌起高潮。

2. 三路大军的渡江情况,哪路详写?哪路略写?为什么要这样安排?

中路军写得简略,西路军写得稍详,东路军写得最详。一是较具体地写了战斗情况;二是更详尽地写了战果。

三个层次写得有同有异,有详有略,在统一中有变化,避免了重复雷同。

3.《我三十万大军胜利南渡长江》描写战争场面时是敌略我详,本文分析战场情况时却是敌详我略,作者为何这样安排?

①我军之英勇通过对三路军队的展开的记述即可知,若这里再详细表述,则会重复;

②详细分析敌军失败的军事上和政治上的原因,可以使读者进一步了解整个国民党政权必然覆灭的命运,从而深化了报道的主题。

按常规要求,消息就是客观事实的报道,就是客观叙述,作者不能抒情,不能评论,如实在有话要说,再另写言论。但是毛泽东的军事新闻稿还有“长我志气,瓦解敌军”的巨大作用,所以他并不完全遵照这个原则。阅读下面这篇毛泽东在三大战役期间写的消息,用我们学习课文时用的方法,分析毛泽东是如何运用文字来达到这个作用的。

拓展延伸

东北解放军正举行全线进攻

(一九四八年十月二十七日)

[新华社辽西前线二十七日十七时急电]由沈阳进至辽西的蒋军五个军,已全部被我包围和击溃。我军俘敌数万,现正猛烈扩张战果中。此五个军,即新一军、新三军、新六军、七十一军、四十九军,全部美械装备,由廖耀湘统率,锦州作战时即由沈阳进至新民、彰武、新立屯地区。锦州攻克,长春解放,该敌走投无路,全部猬集黑山、北镇、打虎山地区,企图逃跑。我军迅移

锦州得胜之师回头围歼,飞将军从天而降,使该敌逃跑也来不及。蒋军尚有五十二军、五十三军、青年军整编二○七师(辖三个旅)及各特种部队、杂色部队,在沈阳、铁岭、抚顺、本溪、辽阳、新民、台安等处,一部占我海城、营口,连廖兵团在内,共有二十二个正规师,加上其他各部,共约二十万至三十万人,为蒋军在东北的主力。廖兵团五个军,则为其主力中的主力。从十五日至二十五日十一天内,蒋介石三至沈阳,救锦州,救长春,救廖兵团,并且决定了所谓“总

退却”,自己住在北平,每天睁起眼睛向东北看着。他看着失锦州,他看着失长春,现在他又看着廖兵团覆灭。总之一条规则,蒋介石到什么地方,就是他的可耻事业的灭亡。我东北人民解放军全军现正举行全线进攻,为歼灭全部蒋军而战。

①详细罗列敌军被灭番号,可以想象每读到稿中一个被歼灭

的敌军番号,我军民都为之一跃,而蒋介石则心中一阵剧痛。

②对我军和敌军两方运用感彩鲜明的词句,如“猛烈扩

张”“得胜之师回头围歼,飞将军从天而降”,“走投无路”“猬集”“企图逃跑”等。

③结尾点评,辛辣地讽刺、调侃、嘲弄,更有一种必胜的豪情。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读