《创新方案》2013-2014学年高中地理人教版必修一章末小结与测评:第四章 地表形态的塑造(含解析

文档属性

| 名称 | 《创新方案》2013-2014学年高中地理人教版必修一章末小结与测评:第四章 地表形态的塑造(含解析 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2013-11-16 14:36:44 | ||

图片预览

文档简介

板块运动及其影响

1.板块的划分

地球的岩石圈并非一块整体,而是被一些断裂带,如海岭、海沟等分割成许多单元,叫做板块。全球岩石圈分为六大板块,即亚欧板块、非洲板块、美洲板块、太平洋板块、印度洋板块和南极洲板块。大的板块又可分为若干个小的板块。

2.板块运动的特点

(1)板块构造学说认为,板块漂浮在“软流层”之上,处于不断运动之中。

(2)一般来说,板块的内部地壳比较稳定,两个板块之间的交界处地壳比较活跃。

3.板块运动与地球地貌

板块的相对运动引起的彼此碰撞或张裂形成了地球的基本面貌。

示意图

板块相

对移动

方向

板块张裂

板块相撞(相向运动)

大洋板块与

大陆板块相撞

大陆板块与

大陆板块相撞

形成

地貌

裂谷、海洋、

大洋中脊(海岭)

(A)

海沟(B)、

海岸山脉(C)

海沟岛弧

巨大山脉

举例

东非大裂谷、

红海、大西洋中脊

安第斯山脉、

太平洋西部

岛弧、海沟

喜马拉雅山

脉、阿尔卑

斯山脉

[例1] 读下图,完成(1)~(3)题。

(1)按照发生的顺序,下列排列正确的是( )

A.①②③ B.②③①

C.①③② D.②①③

(2)图中所示的地理现象,可能位于( )

A.大洋板块与大陆板块的张裂地带

B.大陆板块与大陆板块的碰撞地带

C.大洋板块与大洋板块的碰撞地带

D.大洋板块与大洋板块的张裂地带

(3)图中所示的地理现象,可能是( )

①裂谷 ②海岭 ③山系 ④海沟

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

[解析] 第(1)题,②表示板块张裂,岩浆上升,地表开始隆起;③表示板块张裂处扩大,地壳变薄,岩浆上升明显;①表示岩层断裂,岩浆上升冷却凝固形成岩浆岩。第(2)题,图中表示的现象发生在板块的张裂地带,张裂处的板块高度相当,没有明显的高低起伏,应该同为大洋板块或大陆板块。第(3)题,图中所示现象如果是大陆板块张裂则形成裂谷,如果是大洋板块张裂则形成海岭。

[答案] (1)B (2)D (3)A

利用河流的水系及水文特征判断流域的地理环境特征

1.根据河流流向可判断地势的高低起伏

河流总是在重力作用下由地势高的地方流向地势低的地方,且河流总是沿山谷发育。在等高线地形图中,常根据河流分布判定山谷,然后再确定河流地貌。

2.根据河流的水系特征判定地形类型

水系的特征与河流支流的汇入直接相关,而支流的发育与形成受地形限制。

(1)若水系为向心状,该地形为盆地。

(2)若水系为辐射状,该地形为山顶。

3.根据河流的水文特征可判断地理环境特征

(1)含沙量大,说明上游地区植被覆盖率低,水土流失严重。

(2)结冰现象,说明该区域冬季气温低于0℃,在我国应分布于秦岭—淮河以北地区。

(3)汛期:

①若出现两次明显的汛期,一次春汛,一次夏汛,则说明该区河流有季节性积雪融水补给,在我国应分布于东北地区。

②若汛期与多雨季一致,则说明该区河流主要受大气降水补给,在我国主要分布在东部季风区。

③若河流汛期与气温变化一致且流量较小,则以冰雪融水补给为主,在我国主要分布在西北地区。

4.根据河流的河床宽度与横剖面形状可判断地形

(1)河床较宽阔,说明该河流经平原地区,以侧蚀和堆积为主,且河道比较弯曲,其横剖面一般呈“U”型。

(2)河流河床深且窄,说明该流域向下侵蚀强烈,一般是分布在高山峡谷中的河流,其横剖面一般呈“V”型。

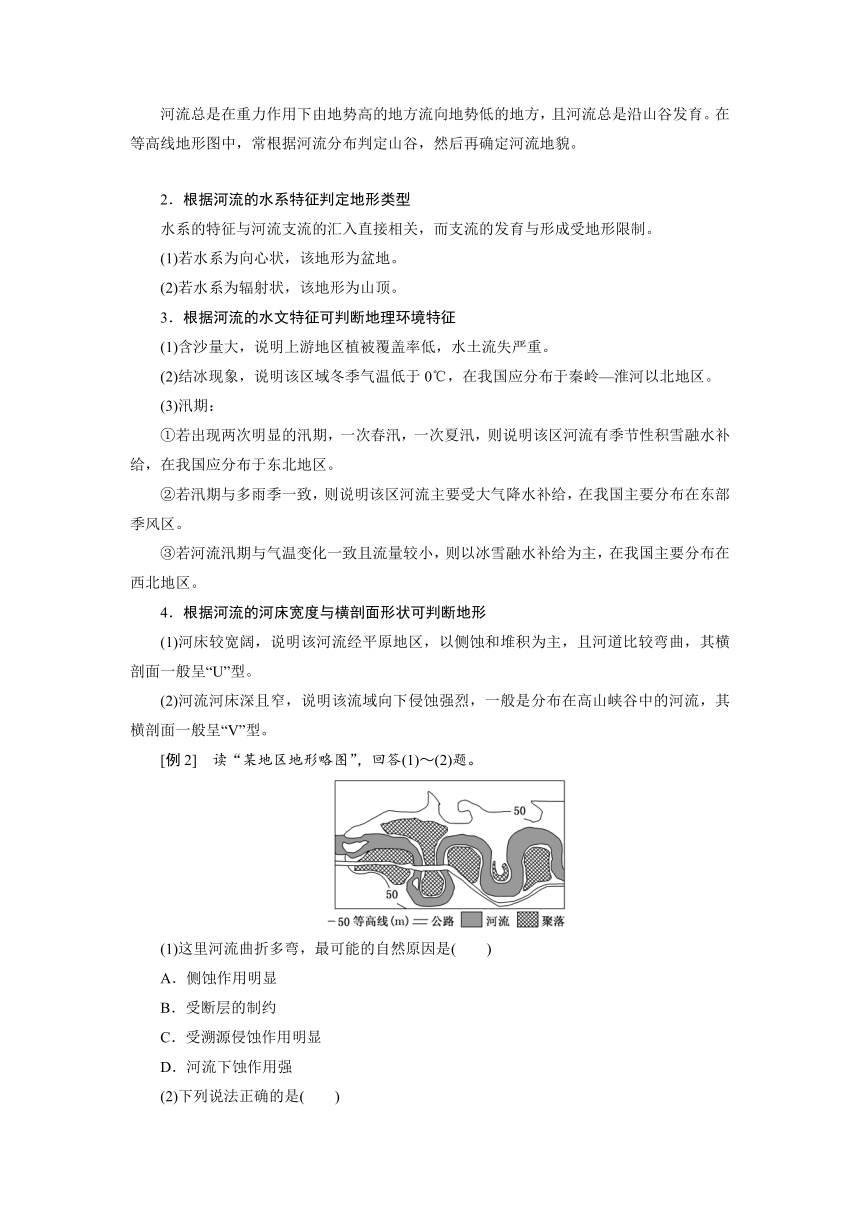

[例2] 读“某地区地形略图”,回答(1)~(2)题。

(1)这里河流曲折多弯,最可能的自然原因是( )

A.侧蚀作用明显

B.受断层的制约

C.受溯源侵蚀作用明显

D.河流下蚀作用强

(2)下列说法正确的是( )

A.这里山高水深,位于河流上游

B.此处河流曲折,不易发生洪涝

C.河流总体自东向西流

D.该地区聚落沿河流分布于河流凸岸一侧

[解析] 第(1)题,由图可知,图中大部分地方海拔在50米以下,地形平坦,河流主要以侧蚀为主。第(2)题,该处地形平坦,应位于河流下游;河流弯曲易发生洪涝灾害;等高线与河流相交时向河流的上游方向弯曲,河流流向是自西向东;河流在凸岸一侧以堆积为主,易形成新的土地,河水较浅,便于取水,有利于村落的发展。

[答案] (1)A (2)D

一、选择题(每小题5分,共60分)

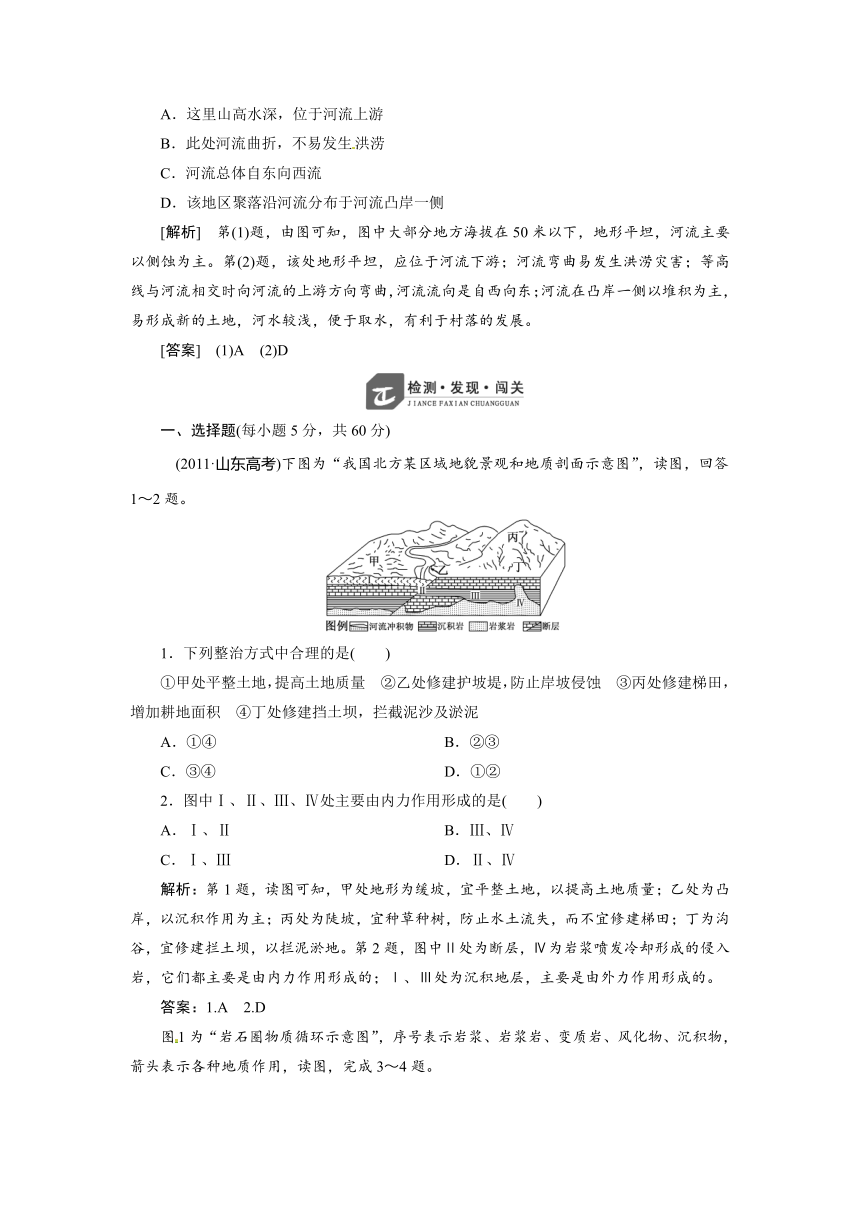

(2011·山东高考)下图为“我国北方某区域地貌景观和地质剖面示意图”,读图,回答1~2题。

1.下列整治方式中合理的是( )

①甲处平整土地,提高土地质量 ②乙处修建护坡堤,防止岸坡侵蚀 ③丙处修建梯田,增加耕地面积 ④丁处修建挡土坝,拦截泥沙及淤泥

A.①④ B.②③

C.③④ D.①②

2.图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ处主要由内力作用形成的是( )

A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅳ

解析:第1题,读图可知,甲处地形为缓坡,宜平整土地,以提高土地质量;乙处为凸岸,以沉积作用为主;丙处为陡坡,宜种草种树,防止水土流失,而不宜修建梯田;丁为沟谷,宜修建拦土坝,以拦泥淤地。第2题,图中Ⅱ处为断层,Ⅳ为岩浆喷发冷却形成的侵入岩,它们都主要是由内力作用形成的;Ⅰ、Ⅲ处为沉积地层,主要是由外力作用形成的。

答案:1.A 2.D

图1为“岩石圈物质循环示意图”,序号表示岩浆、岩浆岩、变质岩、风化物、沉积物,箭头表示各种地质作用,读图,完成3~4题。

3.图1中表示岩浆岩与变质作用的分别是( )

A.①、A B.②、C

C.④、B D.⑤、Ⅰ

4.图2中岩石与图1中序号对应正确的是( )

A.珊瑚石—④ B.大理岩—②

C.玄武岩—③ D.花岗岩—⑤

解析:第3题,根据地壳物质循环过程,结合图中沉积岩这一已知条件,顺着箭头推理可确定②为变质岩,③为岩浆,④为岩浆岩;逆向推理可确定①为沉积物,⑤为风化物。相应地A为固结成岩作用,B、I为变质作用,C为重熔再生作用,D为冷却凝固作用,E、H、G为风化作用,F为搬运、沉积作用。第4题,珊瑚石为沉积岩,大理岩为变质岩,玄武岩和花岗岩为岩浆岩。

答案:3.C 4.B

下图为“某种地形的示意图”,读图,完成5~7题。

5.该地区的地质演变过程可能是( )

A.水平挤压——岩层下降——外力侵蚀

B.岩层下降——外力侵蚀——水平运动

C.水平挤压——岩层上升——外力侵蚀

D.岩层下降——水平运动——外力侵蚀

6.若乙、丙、丁分别表示岩浆岩、石灰岩、变质岩,则要在甲处修建铁路,施工中应注意的问题是( )

A.火山喷发 B.断层下陷

C.地下溶洞塌陷 D.地下冻土融化

7.若乙岩层为火山喷发而形成的岩浆岩,下列叙述正确的是( )

A.东非高原上的岩浆岩与该地岩石的成因相同

B.此火山和日本的富士山成因相同

C.该处岩石不能直接转化为岩浆

D.该处岩石是岩浆沿地壳线状裂隙流出冷却凝固形成的

解析:本题组主要考查学生对地质构造及其形成过程和构造地貌的分析能力。第5题,岩层发生弯曲变形说明受水平挤压力;顶部岩层缺失,说明可能是岩层上升遭受侵蚀。第6题,甲处为可溶性石灰岩,且为向斜盆地,容易受地下水溶蚀而形成溶洞。第7题,岩浆易在地壳薄弱处喷涌,沿中央喷出口或管道喷出可形成火山。沿线状裂隙流出一般形成熔岩高原,如东非高原,而此处的岩浆岩是岩浆沿中央管道喷出冷却凝固而形成的。

答案:5.C 6.C 7.B

8.下图为“某地地质剖面图”,根据岩石的相互关系,图中a、b、c、d、e岩石形成的先后顺序(从新到老)为( )

A.a—b—c—d—e B.c—b—d—e—a

C.c—d—e—a—b D.d—e—a—b—c

解析:本题考查地质作用过程的判断。根据图中岩层的分布状况来判断各岩层的新老关系:图中首先形成的岩层是b,然后a岩层侵入到b岩层中,并在两者的交界地带形成变质岩e;随后d岩层又侵入到a岩层中;最后地壳下降,在其上形成c岩层。

答案:C

读下面两幅图,完成9~10题。

9.图示河流地貌形成的原因,主要是河流的( )

①侵蚀作用 ②搬运作用

③溶蚀作用 ④堆积作用

A.①② B.②④

C.②③ D.①④

10.乙图所示地形剖面对应甲图中的( )

A.①④ B.②④

C.①③ D.③④

解析:第9题,河流对河岸的作用主要是侵蚀和堆积作用。对凹岸是侵蚀作用,对凸岸是堆积作用。第10题,乙图中T岸侵蚀,P岸堆积,对应甲图中的剖面线①③。

答案:9.D 10.C

下图为“我国华北沿海某地等高线(单位:米)图”。读图,回答11~12题。

11.下列叙述正确的是( )

A.乙村落人比甲村落人先看到日出

B.②点比①点流水侵蚀作用强

C.甲村落规模通常比乙村落小

D.乙村落的降水量远远大于甲村落

12.下列有关该区域的叙述正确的是( )

A.该区域为亚热带季风气候

B.交通闭塞严重制约其经济的发展

C.农业生产常年受到台风的威胁

D.夏季山区可能会出现泥石流

解析:第11题,从图中可以看出,甲村落位于山坡上,而乙村落位于山谷且附近有河流,故乙村落的自然条件较甲村落优越,其规模通常也比甲村落大。乙村落位置偏西且海拔低应后看到日出,②点位于河流入海口附近,以堆积作用为主,乙村落位于背风坡降水少于甲村落。第12题,该区域位于华北地区,属温带季风气候,夏季降水丰富,在植被覆盖率较低的山区,极易发生泥石流。华北沿海交通便利,夏季受台风影响小。

答案:11.C 12.D

二、综合题(40分)

13.读图,分析回答下列问题。(22分)

(1)图中A地貌类型主要分布于我国的__________地区,是因__________作用强烈而形成。(6分)

(2)图中F为流动沙丘,是由风力的______和________作用形成的。(4分)

(3)图中C为岩浆侵入地下而形成的花岗岩,在C岩体周围有可能形成________岩,C、E、D所代表的三种岩石,由老到新排列的顺序是________。(6分)

(4)根据图示,该地区发生内力作用的主要表现形式有______________、______________和____________。(6分)

解析:A处地貌为风蚀蘑菇,是由风力侵蚀作用形成的风蚀地貌,在我国西北地区分布较广。岩层D覆盖在岩层E上,故岩层D比岩层E新,而C侵入岩层D、E中,故其比岩层D、E新。图中反映的地质作用既有岩浆活动、地壳运动、变质作用等内力作用,又有风力侵蚀、风力沉积、风化等外力作用。

答案:(1)西北内陆 风力侵蚀

(2)搬运 沉积 (3)变质 E、D、C

(4)地壳运动 岩浆活动 变质作用

14.山东某学生利用假日对该县城的河流上游进行水坝选址的考察,据此回答下列各题。(18分)

(1)图中河流的流向为________________。依据学生考察的行进路线,在途中哪一点能同时观察到明显的河流侵蚀作用和堆积作用形成的地貌________。(6分)

(2)图中大坝建成后,上题中地点的堆积地貌将有何变化。(4分)

(3)通过观察,水坝建成后,戊点河床沉积物颗粒的平均值比建坝前大,请分析其成因?(8分)

解析:第(1)题,根据水库和大坝的关系,可以判断出河流的流向;乙地区水流落差大,右岸侵蚀、左岸堆积作用明显,因此既能看到河流侵蚀作用造成的地貌,又能看到河流堆积作用造成的地貌。第(2)、(3)题,水坝建成后水库水位上升,水库附近上游流速减慢,沉积作用增强;水坝附近下游落差增大,流速增大,侵蚀作用增强。

答案:(1)自西南流向东北 乙

(2)堆积地貌面积不断增大。

(3)建坝后河流落差增大,侵蚀搬运能力增强,原来较细小的颗粒被侵蚀搬运。

同课章节目录

- 第一章 行星中的地球

- 第一节 宇宙中的地球

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的运动

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 月球基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 冷热不均引起大气运动

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 常见天气系统

- 第四节 全球气候变化

- 问题研究 为什么市区气温比郊区高

- 第三章 地球上的水

- 第一节 自然界的水循环

- 第二节 大规模的海水运动

- 第三节 水资源的合理利用

- 问题研究 是否可以用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第四章 地表形态的塑造

- 第一节 营造地表形态的力量

- 第二节 山岳的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第五章 自然地理环境的整体性与差异性

- 第一节 自然地理环境的整体性

- 第二节 自然地理环境的差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪