13《野望》公开课课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 13《野望》公开课课件(共38张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

野 望

王 绩

教 学 目 标

1.理解诗歌内容,体会作者表达的思想感情,背诵诗歌。

2.理解名言佳句的含义,品味诗词的语言美和意境美,学习本诗借景抒情的写法。

3.学习诗人品格情操,感受诗歌所表现出来的积极人生态度。

秋天已经来临,同学们有没有看到秋天的美景?是“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时”,还是“秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声”?是“碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠”,还是“一霎微雨沥庭轩。槛菊萧疏,井梧零乱,惹残烟”呢?

在秋天傍晚时分,诗人王绩遥望山野又看到了怎样的景色“触发了他怎样的情感?我们一起走进王绩的《野望》。

课 堂 导 入

王绩(约589—644) 初唐诗人。字无功,号东皋子,绛州龙门(今山西河津)人。性简傲,嗜酒,能饮五斗,自作《五斗先生传》,撰《酒经》《酒谱》。工诗赋,尤擅五言诗。其诗多写饮酒与田园隐逸生活,平淡质朴,不染梁陈雕琢浮华旧习,于唐初诗坛独具面貌。

作 家 作 品

文 题 解 读

起句写傍晚在东皋伫望,次句写望后产生的寂寞惘然心情。三四句写晚景,用“树树”、“山山”、“皆”、“唯”极写“秋色”、“落晖”的浓重。五六句通过人事活动,进一步写晚景。最后两句说面对牧者猎者虽相见而不相识。自己甘愿过“采薇而食”的隐居生活,表现出作者不问世事的闲适思想。这首诗写景抒情朴素自然,摆脱了初唐轻靡华艳的诗风,在当时的诗坛上别具一格。

写 作 背 景

王绩出身于一个儒学世家,官宦世家。家世显赫,诗书传家,家族多人文坛史书留名。其兄王通,是隋末大儒,另有兄弟王度、王凝,亦是博学多才之人。他的侄孙(王通的孙子)就是“初唐四杰”之首的王勃。

写 作 背 景

诗人于隋大业年间举孝悌廉洁及第,除秘书正字、扬州六合县丞。 简傲嗜酒,屡被弹劾。时天下已乱,遂托病还乡,其后浪迹中原、吴越间。唐初,曾待诏门下省,任大乐丞。后弃官归田,躬耕东皋。

写 作 背 景

这首诗作于唐初,诗中流露出诗人避世退隐的意愿。东皋是王绩隐居乡里时的游玩之地。诗写秋天傍晚景象,由于诗人独自置身于东皋野外,所以诗中充溢着诗人孤独落寞的感受。

关于律诗

律诗是近体诗的一种,要求诗句在句式、字数、段数、对仗、声韵等各方面有一定的格式和规律的诗歌体式。根据每句字数不同可将律诗分为“五律”和“七律”。

文 体 常 识

由于它完成在唐代,所以唐代人称它为“近体诗”或“今体诗”,后世也就沿称。这都是对着“古诗”、“古体诗”而起的名称。所谓“律”,是指形式排偶和声调和谐的法则,也就是指整齐化和音乐化的规格,所以这种律又被称为“格律”。

文 体 常 识

律诗的基本特征

(1)每首限定八句,每两句为一联,依次叫做首联、颔联、颈联、尾联。

(2)律诗要求全诗通押一个韵,限押平声韵;第二、四、六、八句押韵,首句可押可不押。

(3)每句的平仄都有规定。

(4)全诗首、尾两联对偶与否可以随意,但中间的颔联和颈联必须是对偶句。

文 体 常 识

文 体 常 识

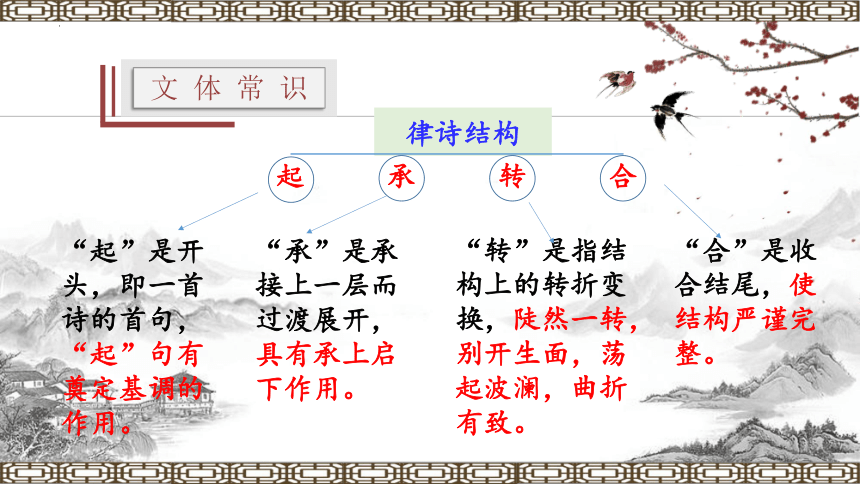

律诗结构

起

合

承

转

“起”是开头,即一首诗的首句,“起”句有奠定基调的作用。

“承”是承接上一层而过渡展开,具有承上启下作用。

“转”是指结构上的转折变换,陡然一转,别开生面,荡起波澜,曲折有致。

“合”是收合结尾,使结构严谨完整。

文 体 常 识

交代点题

写景叙事

转折变换

议论抒情

野望

[唐]王 绩

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

起

转

承

合

重点字音

东皋( ) 徙倚( )

采薇( ) 驱犊( )

薄暮( )

基 础 积 累

gāo

dú

xǐ

wēi

bó

整 体 感 知

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

诗意:傍晚时分,站在东皋纵目远望,我徘徊不定不知该归依何方。

接近

傍晚

徘徊

梳理诗意

树树皆秋色,山山唯落晖。

诗意:层层树林都染上秋天的色彩,重重山岭披覆着落日的余光。

都

只有

落日

梳理诗意

牧人驱犊返,猎马带禽归。

诗意:牧人驱赶着牛群返回,猎人带着猎物回去。

赶

小牛

猎物

梳理诗意

相顾无相识,长歌怀采薇。

诗意:举目相望没有认识的人,我只好吟唱《采薇》来怀念古代采薇而食的隐士。

相视

隐居不仕

梳理诗意

1.东皋

“皋”是水边地。 “东皋”借用陶渊明《归去来辞》“登东皋以舒啸” 的诗句,暗含诗人归隐之后,躬耕东皋之意。

三个典故

三个典故

2.欲何依

化用曹操《短歌行》“月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依”的诗句。表现诗人的彷徨无依。

三个典故

3.采薇

采食野菜。据《史记·伯夷列传》,商末孤竹君之子伯夷、叔齐在商朝灭亡之后,“不食周粟,隐于首阳山,采薇而食之”,后遂以“采薇”比喻隐居不仕。

野 望

王 绩

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

合 作 探 究

1、哪一个字是全诗的总领字?

望

2、诗人“望”到了怎样的景色?

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

远景 静态 侧重宏观描绘

近景 动态 写人

互文

对偶

白描

对偶

3、层层树林都染上秋天的色彩,重重山岭披覆着落日的余光。你从中发现了什么视觉变化?

由近及远

4、颔联描绘了一幅怎样的画面?有什么情感?

诗歌颔联妙在融情于景。诗中描写了漫山遍野,树叶枯黄,更兼残阳尽染的萧瑟衰败景象,景中寄寓了诗人孤独、落寞的情怀。

5、颔、颈两联中的景物有何不同?

颔联总写秋色,是静景、远景。颈联在颔联的静谧背景下,写牧人与猎马,是动景、近景。这四句诗宛如一幅山野秋晚图,光与色,远景与近景,静态与动态,搭配得恰到好处。

6、尾联化用典故,这样写有何表达作用?

相顾无相识,长歌怀采薇。

借“采薇”的典故,表现诗人不得已辞官隐居的苦闷与惆怅之情。

伯夷、叔齐不食周粟,隐居在首阳山,采薇而食。

用典

7、结合首联和尾联,这首诗表达了诗人怎样的心情?

①首联点明躬耕归隐身份,表现了百无聊赖的彷徨心情。

②尾联表明在现实中难觅知音、孤独无依,只好追怀古代的隐士伯夷、叔齐,寄托避世退隐的愿望 。

这首律诗写的是山野秋景,在萧瑟恬静的景色描写中流露出孤独抑郁的心情,抒发了彷徨、孤独、苦闷的情怀。

课 堂 总 结

写 作 特 色

1、绘景如画,借景抒情。

全诗写的是秋色中的山野,诗人把孤寂彷徨之情与笼罩四野的秋色暮景巧妙地结合起来,给读者带来直觉的艺术观感和美的愉悦。

写 作 特 色

2、多种表达,语言质朴。

这首诗首尾两联抒情言事,中间两联写景,经过情—景—情这一反复,语言清新,自然流畅,言浅味深,句句有力。

拓 展 延 伸

名家评价

王尧衢说:“此诗格调最清,宜取以压卷。”沈德潜说:“五言律前此失严者多,应以此章为首。”

拓 展 延 伸

名家评价

闻一多先生更认为此诗“应该说是唐代五律的开新之作,自然处渊明亦当让步”。

板 书 设 计

首联:叙事、抒情——迷茫、失意

野 望

颔联:远景、静态

颈联:近景、动态

景色宜人

尾联:巧用典故——追怀古贤

孤独无依

前途渺茫

文

精

语

品

野 望

王 绩

教 学 目 标

1.理解诗歌内容,体会作者表达的思想感情,背诵诗歌。

2.理解名言佳句的含义,品味诗词的语言美和意境美,学习本诗借景抒情的写法。

3.学习诗人品格情操,感受诗歌所表现出来的积极人生态度。

秋天已经来临,同学们有没有看到秋天的美景?是“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时”,还是“秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声”?是“碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠”,还是“一霎微雨沥庭轩。槛菊萧疏,井梧零乱,惹残烟”呢?

在秋天傍晚时分,诗人王绩遥望山野又看到了怎样的景色“触发了他怎样的情感?我们一起走进王绩的《野望》。

课 堂 导 入

王绩(约589—644) 初唐诗人。字无功,号东皋子,绛州龙门(今山西河津)人。性简傲,嗜酒,能饮五斗,自作《五斗先生传》,撰《酒经》《酒谱》。工诗赋,尤擅五言诗。其诗多写饮酒与田园隐逸生活,平淡质朴,不染梁陈雕琢浮华旧习,于唐初诗坛独具面貌。

作 家 作 品

文 题 解 读

起句写傍晚在东皋伫望,次句写望后产生的寂寞惘然心情。三四句写晚景,用“树树”、“山山”、“皆”、“唯”极写“秋色”、“落晖”的浓重。五六句通过人事活动,进一步写晚景。最后两句说面对牧者猎者虽相见而不相识。自己甘愿过“采薇而食”的隐居生活,表现出作者不问世事的闲适思想。这首诗写景抒情朴素自然,摆脱了初唐轻靡华艳的诗风,在当时的诗坛上别具一格。

写 作 背 景

王绩出身于一个儒学世家,官宦世家。家世显赫,诗书传家,家族多人文坛史书留名。其兄王通,是隋末大儒,另有兄弟王度、王凝,亦是博学多才之人。他的侄孙(王通的孙子)就是“初唐四杰”之首的王勃。

写 作 背 景

诗人于隋大业年间举孝悌廉洁及第,除秘书正字、扬州六合县丞。 简傲嗜酒,屡被弹劾。时天下已乱,遂托病还乡,其后浪迹中原、吴越间。唐初,曾待诏门下省,任大乐丞。后弃官归田,躬耕东皋。

写 作 背 景

这首诗作于唐初,诗中流露出诗人避世退隐的意愿。东皋是王绩隐居乡里时的游玩之地。诗写秋天傍晚景象,由于诗人独自置身于东皋野外,所以诗中充溢着诗人孤独落寞的感受。

关于律诗

律诗是近体诗的一种,要求诗句在句式、字数、段数、对仗、声韵等各方面有一定的格式和规律的诗歌体式。根据每句字数不同可将律诗分为“五律”和“七律”。

文 体 常 识

由于它完成在唐代,所以唐代人称它为“近体诗”或“今体诗”,后世也就沿称。这都是对着“古诗”、“古体诗”而起的名称。所谓“律”,是指形式排偶和声调和谐的法则,也就是指整齐化和音乐化的规格,所以这种律又被称为“格律”。

文 体 常 识

律诗的基本特征

(1)每首限定八句,每两句为一联,依次叫做首联、颔联、颈联、尾联。

(2)律诗要求全诗通押一个韵,限押平声韵;第二、四、六、八句押韵,首句可押可不押。

(3)每句的平仄都有规定。

(4)全诗首、尾两联对偶与否可以随意,但中间的颔联和颈联必须是对偶句。

文 体 常 识

文 体 常 识

律诗结构

起

合

承

转

“起”是开头,即一首诗的首句,“起”句有奠定基调的作用。

“承”是承接上一层而过渡展开,具有承上启下作用。

“转”是指结构上的转折变换,陡然一转,别开生面,荡起波澜,曲折有致。

“合”是收合结尾,使结构严谨完整。

文 体 常 识

交代点题

写景叙事

转折变换

议论抒情

野望

[唐]王 绩

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

起

转

承

合

重点字音

东皋( ) 徙倚( )

采薇( ) 驱犊( )

薄暮( )

基 础 积 累

gāo

dú

xǐ

wēi

bó

整 体 感 知

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

诗意:傍晚时分,站在东皋纵目远望,我徘徊不定不知该归依何方。

接近

傍晚

徘徊

梳理诗意

树树皆秋色,山山唯落晖。

诗意:层层树林都染上秋天的色彩,重重山岭披覆着落日的余光。

都

只有

落日

梳理诗意

牧人驱犊返,猎马带禽归。

诗意:牧人驱赶着牛群返回,猎人带着猎物回去。

赶

小牛

猎物

梳理诗意

相顾无相识,长歌怀采薇。

诗意:举目相望没有认识的人,我只好吟唱《采薇》来怀念古代采薇而食的隐士。

相视

隐居不仕

梳理诗意

1.东皋

“皋”是水边地。 “东皋”借用陶渊明《归去来辞》“登东皋以舒啸” 的诗句,暗含诗人归隐之后,躬耕东皋之意。

三个典故

三个典故

2.欲何依

化用曹操《短歌行》“月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依”的诗句。表现诗人的彷徨无依。

三个典故

3.采薇

采食野菜。据《史记·伯夷列传》,商末孤竹君之子伯夷、叔齐在商朝灭亡之后,“不食周粟,隐于首阳山,采薇而食之”,后遂以“采薇”比喻隐居不仕。

野 望

王 绩

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

合 作 探 究

1、哪一个字是全诗的总领字?

望

2、诗人“望”到了怎样的景色?

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

远景 静态 侧重宏观描绘

近景 动态 写人

互文

对偶

白描

对偶

3、层层树林都染上秋天的色彩,重重山岭披覆着落日的余光。你从中发现了什么视觉变化?

由近及远

4、颔联描绘了一幅怎样的画面?有什么情感?

诗歌颔联妙在融情于景。诗中描写了漫山遍野,树叶枯黄,更兼残阳尽染的萧瑟衰败景象,景中寄寓了诗人孤独、落寞的情怀。

5、颔、颈两联中的景物有何不同?

颔联总写秋色,是静景、远景。颈联在颔联的静谧背景下,写牧人与猎马,是动景、近景。这四句诗宛如一幅山野秋晚图,光与色,远景与近景,静态与动态,搭配得恰到好处。

6、尾联化用典故,这样写有何表达作用?

相顾无相识,长歌怀采薇。

借“采薇”的典故,表现诗人不得已辞官隐居的苦闷与惆怅之情。

伯夷、叔齐不食周粟,隐居在首阳山,采薇而食。

用典

7、结合首联和尾联,这首诗表达了诗人怎样的心情?

①首联点明躬耕归隐身份,表现了百无聊赖的彷徨心情。

②尾联表明在现实中难觅知音、孤独无依,只好追怀古代的隐士伯夷、叔齐,寄托避世退隐的愿望 。

这首律诗写的是山野秋景,在萧瑟恬静的景色描写中流露出孤独抑郁的心情,抒发了彷徨、孤独、苦闷的情怀。

课 堂 总 结

写 作 特 色

1、绘景如画,借景抒情。

全诗写的是秋色中的山野,诗人把孤寂彷徨之情与笼罩四野的秋色暮景巧妙地结合起来,给读者带来直觉的艺术观感和美的愉悦。

写 作 特 色

2、多种表达,语言质朴。

这首诗首尾两联抒情言事,中间两联写景,经过情—景—情这一反复,语言清新,自然流畅,言浅味深,句句有力。

拓 展 延 伸

名家评价

王尧衢说:“此诗格调最清,宜取以压卷。”沈德潜说:“五言律前此失严者多,应以此章为首。”

拓 展 延 伸

名家评价

闻一多先生更认为此诗“应该说是唐代五律的开新之作,自然处渊明亦当让步”。

板 书 设 计

首联:叙事、抒情——迷茫、失意

野 望

颔联:远景、静态

颈联:近景、动态

景色宜人

尾联:巧用典故——追怀古贤

孤独无依

前途渺茫

文

精

语

品

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读