2013学年九年级(下)科学第4章环境与可持续发展检测题(含解析)

文档属性

| 名称 | 2013学年九年级(下)科学第4章环境与可持续发展检测题(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 868.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2013-11-28 14:20:57 | ||

图片预览

文档简介

第4章 环境与可持续发展

单元检测题

(时间:60分钟,满分:100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题2.5分,共50分。)

1.下列人类不合理活动导致的环境问题中,主要属于生态破坏的是( )

①工业“三废”的任意排放 ②大量热带雨林被砍伐 ③放射性物质泄漏 ④土地荒漠化

A.①② B.②③ C.①④ D.②④

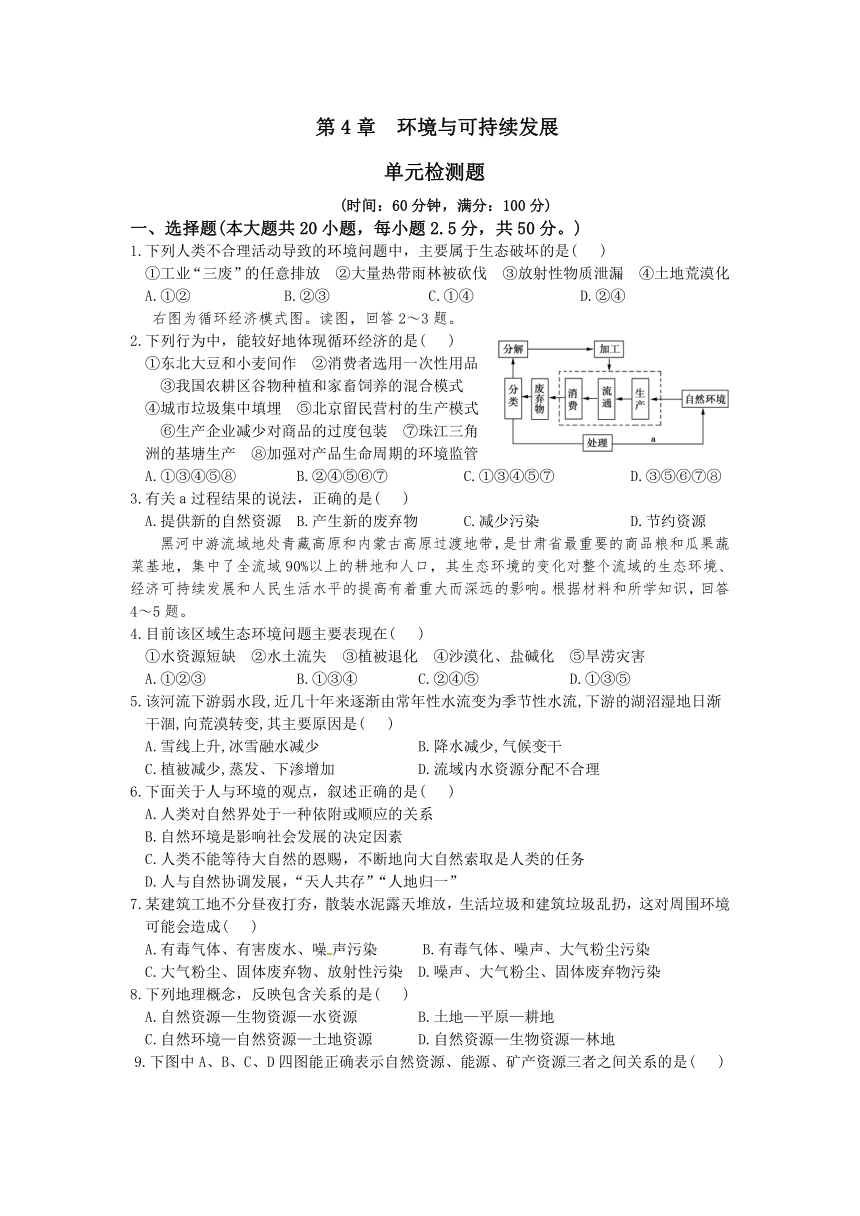

右图为循环经济模式图。读图,回答2~3题。

2.下列行为中,能较好地体现循环经济的是( )

①东北大豆和小麦间作 ②消费者选用一次性用品

③我国农耕区谷物种植和家畜饲养的混合模式 ④城市垃圾集中填埋 ⑤北京留民营村的生产模式

⑥生产企业减少对商品的过度包装 ⑦珠江三角洲的基塘生产 ⑧加强对产品生命周期的环境监管

A.①③④⑤⑧ B.②④⑤⑥⑦ C.①③④⑤⑦ D.③⑤⑥⑦⑧

3.有关a过程结果的说法,正确的是( )

A.提供新的自然资源 B.产生新的废弃物 C.减少污染 D.节约资源

黑河中游流域地处青藏高原和内蒙古高原过渡地带,是甘肃省最重要的商品粮和瓜果蔬菜基地,集中了全流域90%以上的耕地和人口,其生态环境的变化对整个流域的生态环境、经济可持续发展和人民生活水平的提高有着重大而深远的影响。根据材料和所学知识,回答4~5题。

4.目前该区域生态环境问题主要表现在( )

①水资源短缺 ②水土流失 ③植被退化 ④沙漠化、盐碱化 ⑤旱涝灾害

A.①②③ B.①③④ C.②④⑤ D.①③⑤

5.该河流下游弱水段,近几十年来逐渐由常年性水流变为季节性水流,下游的湖沼湿地日渐干涸,向荒漠转变,其主要原因是( )

A.雪线上升,冰雪融水减少 B.降水减少,气候变干

C.植被减少,蒸发、下渗增加 D.流域内水资源分配不合理

6.下面关于人与环境的观点,叙述正确的是( )

A.人类对自然界处于一种依附或顺应的关系

B.自然环境是影响社会发展的决定因素

C.人类不能等待大自然的恩赐,不断地向大自然索取是人类的任务

D.人与自然协调发展,“天人共存”“人地归一”

7.某建筑工地不分昼夜打夯,散装水泥露天堆放,生活垃圾和建筑垃圾乱扔,这对周围环境可能会造成( )

A.有毒气体、有害废水、噪声污染 B.有毒气体、噪声、大气粉尘污染

C.大气粉尘、固体废弃物、放射性污染 D.噪声、大气粉尘、固体废弃物污染

8.下列地理概念,反映包含关系的是( )

A.自然资源—生物资源—水资源 B.土地—平原—耕地

C.自然环境—自然资源—土地资源 D.自然资源—生物资源—林地

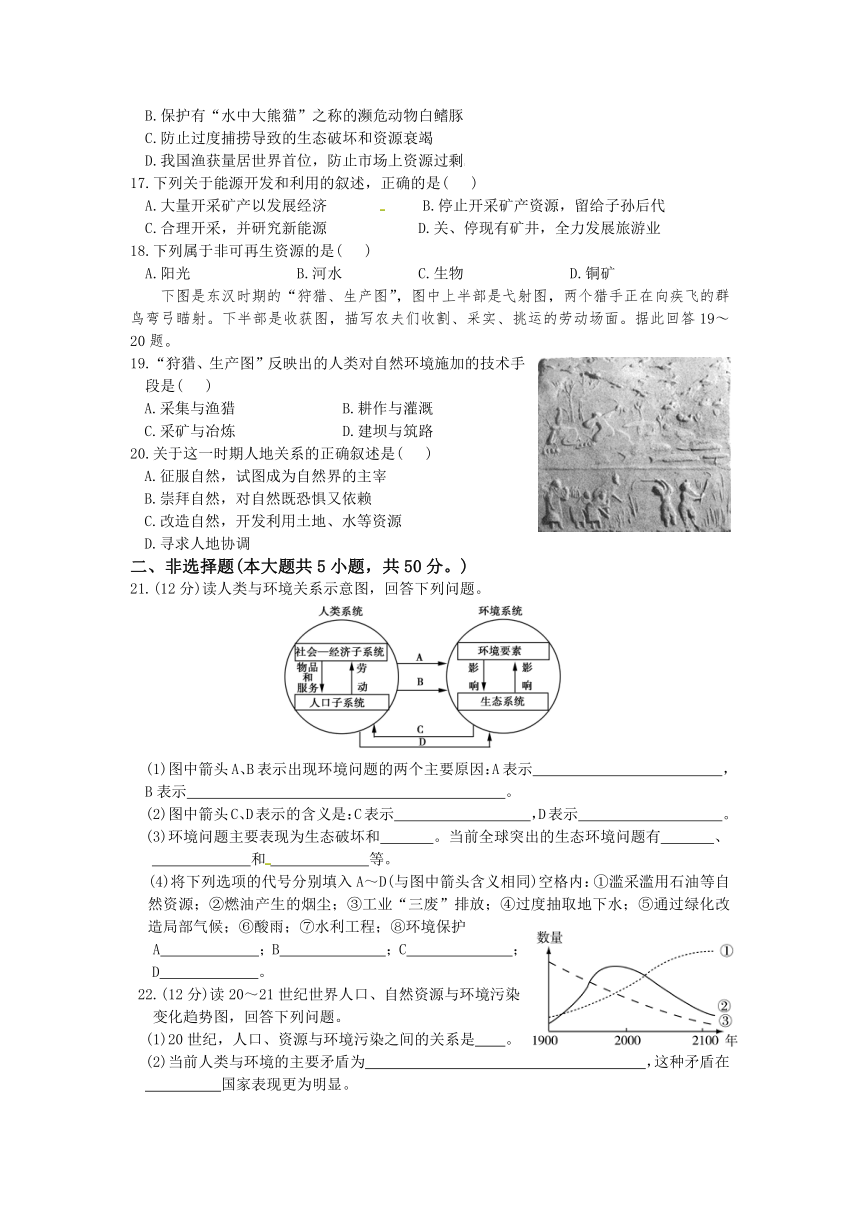

9.下图中A、B、C、D四图能正确表示自然资源、能源、矿产资源三者之间关系的是( )

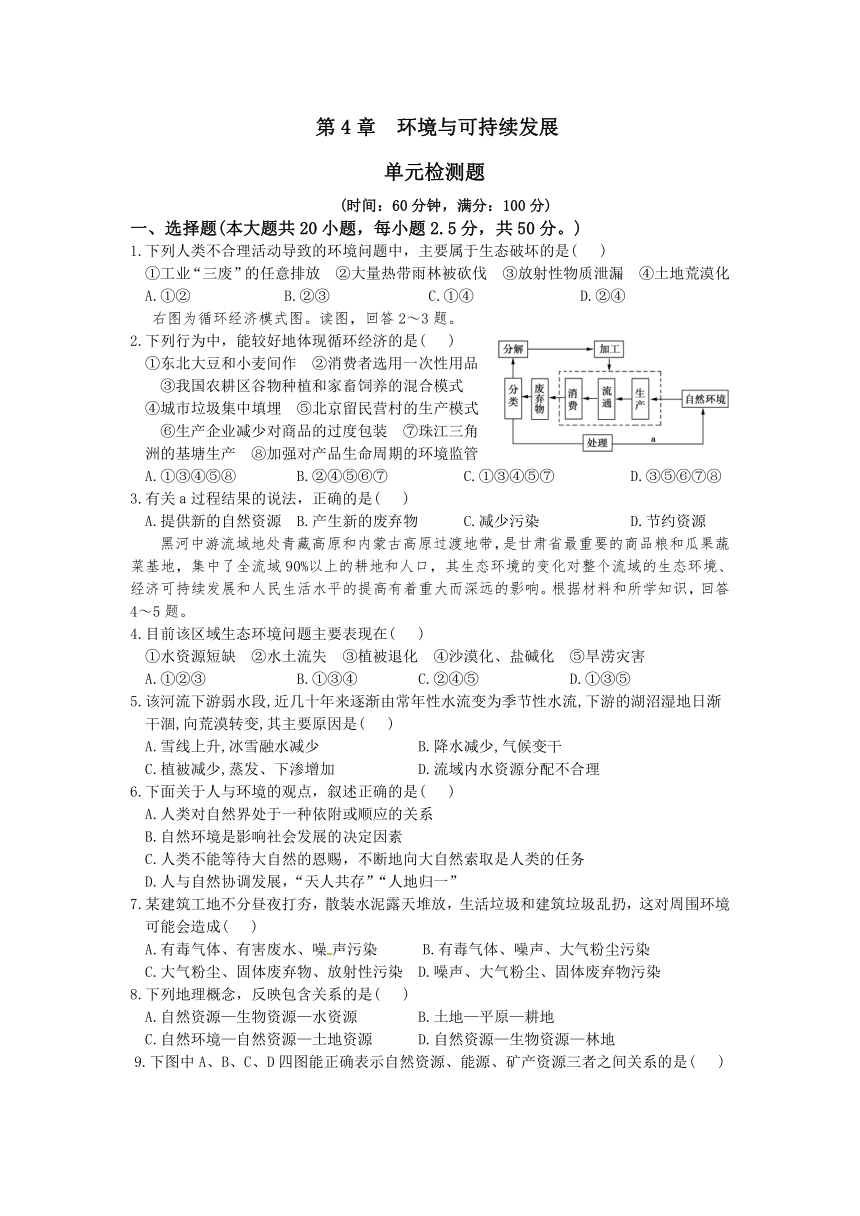

下图是某年中国和世界煤炭、石油、天然气等能源消费结构示意图。读图,回答10~12题。

10.图中甲、乙、丁分别表示的是( )

A.煤炭、天然气、石油 B.石油、天然气、水能

C.煤炭、石油、天然气 D.石油、天然气、煤炭

11.从中国能源消费结构示意图中可以推知( )

A.我国可开发的水力资源很少

B.我国能源消费结构造成的环境负面影响很大

C.我国优化能源结构的重点是煤炭的开发

D.我国对世界石油的依赖程度越来越小

12.我国正在江苏省兴建田湾核电站,它的主要区位优势是( )

A.临海,便于核废料处理

B.就近为东部经济发达地区提供能源,缓解能源短缺问题

C.位于铁路线附近,原料运输方便

D.接近科技发达地区,利于核电站设计和建设指导

2011年政府工作报告指出,我国要扎实推进资源节约和环境保护,积极应对气候变化。据此回答13~16题。

13.人类与其生存环境之间的矛盾,最尖锐的时期是( )

A.自然经济时期 B.采猎文明时期

C.农业文明时期 D.工业文明时期

14.当前我国环境问题主要表现为( )

A.生态破坏和环境污染

B.环境污染越来越严重,生态破坏已基本得到控制

C.工业“三废”排放物有所控制,乡镇企业导致的污染增多

D.环境污染得到基本控制,生态破坏越来越严重

15.可持续发展是我国的必然选择,是因为我国( )

A.人口众多,地大物博

B.面临多种环境问题

C.经济发展速度较慢,底子薄

D.教育科技水平逐渐提高,国力逐渐增强

16.我国继海上实行休渔制度之后,已经开始在长江实行休渔制度,其主要作用是( )

A.保护中华鲟等珍稀鱼类洄游产卵

B.保护有“水中大熊猫”之称的濒危动物白鳍豚

C.防止过度捕捞导致的生态破坏和资源衰竭

D.我国渔获量居世界首位,防止市场上资源过剩[

17.下列关于能源开发和利用的叙述,正确的是( )

A.大量开采矿产以发展经济 B.停止开采矿产资源,留给子孙后代

C.合理开采,并研究新能源 D.关、停现有矿井,全力发展旅游业

18.下列属于非可再生资源的是( )

A.阳光 B.河水 C.生物 D.铜矿

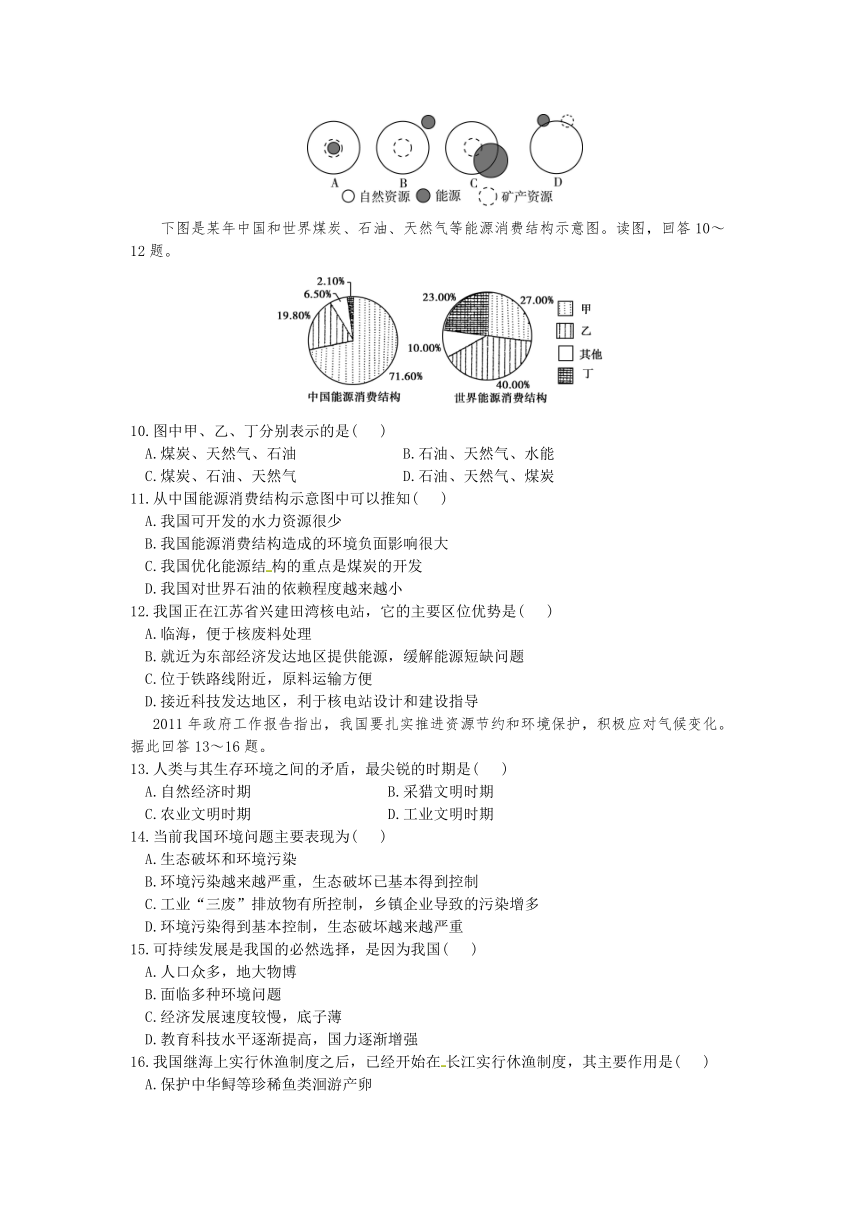

下图是东汉时期的“狩猎、生产图”,图中上半部是弋射图,两个猎手正在向疾飞的群鸟弯弓瞄射。下半部是收获图,描写农夫们收割、采实、挑运的劳动场面。据此回答19~

20题。

19.“狩猎、生产图”反映出的人类对自然环境施加的技术手

段是( )

A.采集与渔猎 B.耕作与灌溉

C.采矿与冶炼 D.建坝与筑路

20.关于这一时期人地关系的正确叙述是( )

A.征服自然,试图成为自然界的主宰

B.崇拜自然,对自然既恐惧又依赖

C.改造自然,开发利用土地、水等资源

D.寻求人地协调

二、非选择题(本大题共5小题,共50分。)

21.(12分)读人类与环境关系示意图,回答下列问题。

(1)图中箭头A、B表示出现环境问题的两个主要原因:A表示 ,

B表示 。

(2)图中箭头C、D表示的含义是:C表示 ,D表示 。

(3)环境问题主要表现为生态破坏和 。当前全球突出的生态环境问题有 、

和 等。

(4)将下列选项的代号分别填入A~D(与图中箭头含义相同)空格内:①滥采滥用石油等自然资源;②燃油产生的烟尘;③工业“三废”排放;④过度抽取地下水;⑤通过绿化改造局部气候;⑥酸雨;⑦水利工程;⑧环境保护

A ;B ;C ;

D 。

22.(12分)读20~21世纪世界人口、自然资源与环境污染

变化趋势图,回答下列问题。

(1)20世纪,人口、资源与环境污染之间的关系是 。

(2)当前人类与环境的主要矛盾为 ,这种矛盾在

国家表现更为明显。

(3)①曲线所示内容目前在我国主要表现是 ,对我国经济发展的影

响是 。

(4)我国实现经济发展和人口、资源、环境相协调的基本国策是 。要保持适度的人

口规模,降低对资源和环境的压力,我们应该坚持走 道路。

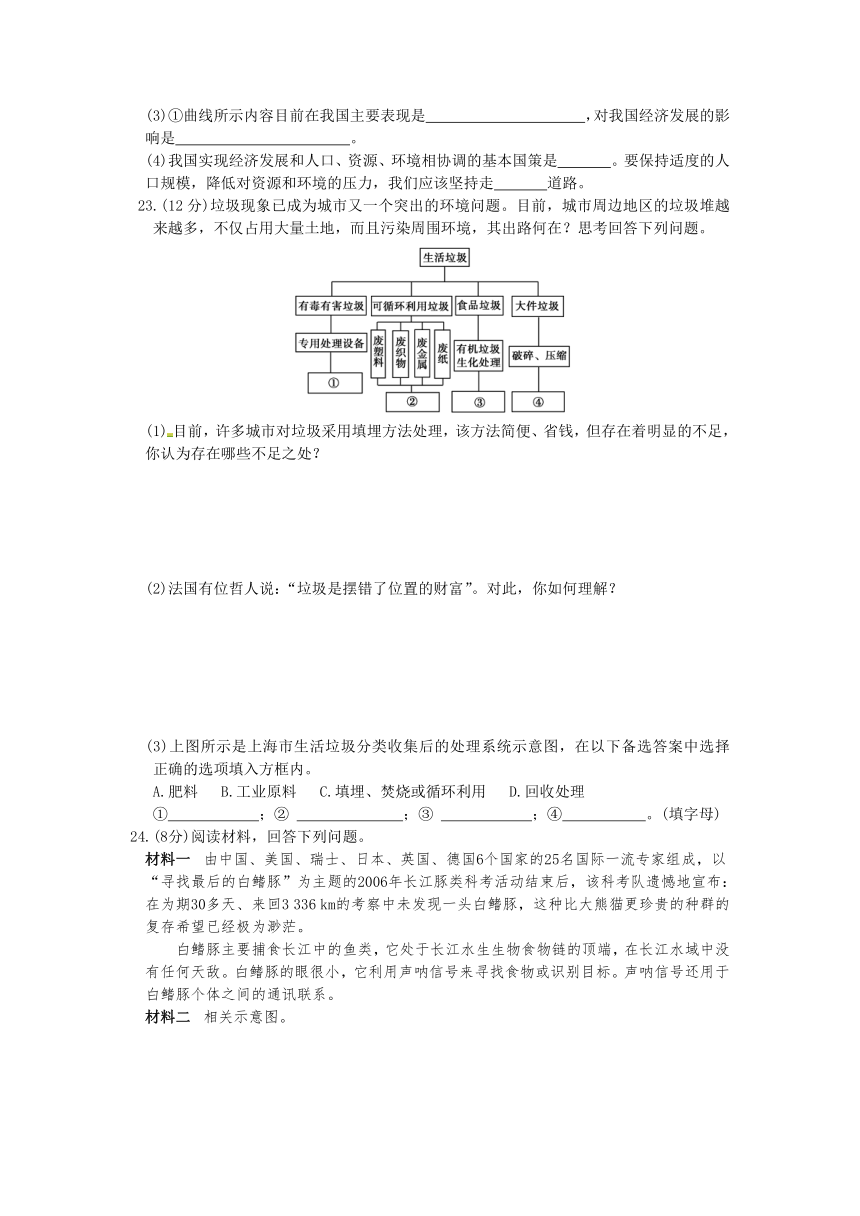

23.(12分)垃圾现象已成为城市又一个突出的环境问题。目前,城市周边地区的垃圾堆越来越多,不仅占用大量土地,而且污染周围环境,其出路何在?思考回答下列问题。

(1)目前,许多城市对垃圾采用填埋方法处理,该方法简便、省钱,但存在着明显的不足,你认为存在哪些不足之处?

(2)法国有位哲人说:“垃圾是摆错了位置的财富”。对此,你如何理解?

(3)上图所示是上海市生活垃圾分类收集后的处理系统示意图,在以下备选答案中选择

正确的选项填入方框内。

A.肥料 B.工业原料 C.填埋、焚烧或循环利用 D.回收处理

① ;② ;③ ;④ 。(填字母)

24.(8分)阅读材料,回答下列问题。

材料一 由中国、美国、瑞士、日本、英国、德国6个国家的25名国际一流专家组成,以“寻找最后的白鳍豚”为主题的2006年长江豚类科考活动结束后,该科考队遗憾地宣布:在为期30多天、来回3 336 km的考察中未发现一头白鳍豚,这种比大熊猫更珍贵的种群的复存希望已经极为渺茫。

白鳍豚主要捕食长江中的鱼类,它处于长江水生生物食物链的顶端,在长江水域中没有任何天敌。白鳍豚的眼很小,它利用声呐信号来寻找食物或识别目标。声呐信号还用于白鳍豚个体之间的通讯联系。

材料二 相关示意图。

(1)上述材料反映的生态环境问题是什么?

(2)以白鳍豚为例分析该问题产生的原因。

(3)东北虎、藏羚羊等,都如白鳍豚一样濒临着灭绝,人类应采取哪些措施保护这些珍稀物种?

25.(6分)下图所示某些国家的人均水量和世界人均水量。读图,回答下列问题。

(1)由图可以看出我国是人均水资源 的国家。

(2)谈谈你在生活中节约用水的两点做法:

① ;

② 。

第4章 环境与可持续发展

参考答案

1.D 解析:工业“三废”的任意排放造成大气、水体、土壤等的严重污染,属于环境污染问题。放射性物质泄漏造成放射性污染,也属于环境污染问题。大量热带雨林被砍伐、土地荒漠化是生态破坏问题的表现。

2.D 3.C 解析:2.结合模式图可知,循环经济是建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式,①和②体现不出物质的循环利用;④城市垃圾用于焚烧发电、集中填埋又会产生新的污染,不属于循环经济。3.从图中可以看出a过程是废弃物经分类处理后,再输入自然环境,这样大大减轻了对自然环境的污染。

4.B 5.D 解析:4.黑河中游流域地处青藏高原和内蒙古高原的过渡地带,属于干旱、半干旱地区,主要的生态问题是水资源短缺、植被退化、土地沙漠化和盐碱化。5.该河主要流经干旱、半干旱地区,河水主要补给方式是山地降水及高山冰雪融水。近几十年来由于中上游人口增加,生产和生活用水增加导致下游水量大减,出现了断流。

6.D 解析:可持续发展强调社会的发展(良性发展)要与人口、资源、环境等诸多因素相协调,A、B、C三项说法都不对,正确答案应为D。

7.D 解析:建筑工地不分昼夜打夯会产生噪声污染,散装水泥露天堆放会产生大气粉尘污染,生活垃圾和建筑垃圾乱扔会产生固体废弃物污染。因此正确答案应为D项。

8.C 解析:自然资源是指人类直接从自然界中获得并用于生产和生活的物质与能量,主要包括矿产资源、土地资源、水资源、生物资源和气候资源等,自然环境是指人类周围的客观事物,包含所有的自然地物,耕地、林地都属于土地资源,平原、山地、盆地、高原、丘陵属于地形。

9.C 解析:A表示能源完全属于矿产资源,能源和矿产资源又都属于自然资源,这是错误的。凡是能够提供某种形式能量的物质或物质的运动,都称为能源。煤、石油、天然气、生物能、水能、核能、太阳能、海洋能、地热能、沼气等都属于能源,能源不完全属于矿产资源。B图能源完全不属于自然资源也是错误的。D图将能源和矿产资源分开,两者之间没有联系也是错误的,因为能源中的煤、石油、天然气、铀矿也属于矿产资源。只有C图正确表达了三者之间的关系,矿产资源属于自然资源,能源中的煤、石油、天然气、铀矿也属于矿产资源,一次能源都属于自然资源,二次能源不具有自然属性,不属于自然资源。

10.C 11.B 12.B 解析:10.由图中各种能源所占的比例可以推测出甲表示的是煤炭,乙表示的是石油,丁表示的是天然气,正确答案为C项。11.从中国能源消费结构示意图中可以看出煤炭所占的比例最高,达到71.60%,燃烧煤炭排放出大量的污染气体,对环境造成很大的负面影响。12.东部经济发达地区能源消耗量大,故在江苏省兴建田湾核电站的主要区位优势是就近为东部经济发达地区提供能源,缓解能源短缺问题。故正确答案为B项。

13.D 14.A 15.B 16.C 解析:在人地关系思想发展的历史演变中,工业文明阶段,人类试图成为自然界的主宰,人地关系呈现全面不协调,矛盾最尖锐。与世界各国一样,当前我国环境问题也表现为生态破坏和环境污染,从全国来看,环境污染仍在发展,并迅速由城市向农村蔓延;生态破坏的范围仍在扩大,程度在加剧。实行休渔制度就是为了防止过度捕捞导致的生态破坏和资源衰竭。为解决我国在发展中存在的人口、资源和环境问题,必须走可持续发展之路。

17.C 解析:对能源的开发和利用应符合可持续发展的要求,而A项“大量开采矿产以发展经济”、B项“停止开采矿产资源,留给子孙后代”、D项“关、停现有矿井,全力发展旅游业”这三种做法不符合可持续发展的要求,只有C项“合理开采,并研究新能源”符合

要求。

18.D 解析:根据非可再生资源的定义可知矿产资源属于非可再生资源,故D项符合题目要求,而阳光、河水、生物则属于可再生资源。

19.B 20.C 解析:19.注意关键词“对自然环境施加的技术手段”,反映的是对自然环境的改造。采集与渔猎是图中的生产活动,并没有反映出人类对自然环境施加技术手段;耕作与灌溉是农业生产活动中的环节,运用技术手段对土壤和水源进行改造;采矿与冶炼、建坝与筑路在图中并没有呈现,不符合题意。20.东汉时期属于农业社会,对自然的改造主要体现在农业生产活动上。

21.(1)人类社会向环境排放废弃物的数量超过了环境的自净能力 人类的经济活动向环境索取资源的速度超过了资源本身及其替代品的再生速度 (2)环境系统的反馈作用 人类

系统的反馈作用 (3)环境污染 土地荒漠化 水土流失 生物多样性锐减 (4)②③ ①

④ ⑥ ⑤⑦⑧

解析:本题主要考查对人类社会与环境关系的理解,突出了人类活动对环境的影响和环境对人类的反馈作用。告诫人们为了更好的生存,必须有计划、更合理地利用自然,改造自然环境,进行有计划的整治工作。本图揭示的人地关系,主要体现在四个方面:①人类为了生活,必须从自然界获取各种生活和生产资料;②人类从自然界获得物质和能量的过程中,常受到自然灾害的影响,人类没有放弃进行有效的防治;③人们在生产活动中,会产生各种对环境的损害现象,而对于环境污染及其治理问题,我们则日益重视;④对自然资源的综合开发利用,以及生产力的合理布局也是协调人地关系研究的主要内容。

22.(1)人口增长,资源减少,环境污染日趋严重 (2)人口增长过快,环境承载量受到巨大压力,生态系统遭受严重破坏 发展中 (3)人口总量继续增加,老龄人口比重上升 就业和社会保障压力增大 (4)计划生育、环境保护 可持续发展

解析:本题主要考查基础知识和综合分析能力。仔细观察各曲线的变化趋势,分析出各曲线的含义是解答本题的关键。(1)由图可知20世纪人口、资源与环境污染之间的关系是人口增长,资源减少,环境污染日趋严重。(2)当前人类与环境的主要矛盾为人口增长过快,环境承载量受到巨大压力,生态系统遭受严重破坏。由于发展中国家经济水平较低,面临经济发展与环境保护双重压力,所以这种矛盾尤为突出。(3)①曲线所示内容目前在我国主要表现是人口总量继续增加,老龄人口比重上升,对我国经济发展的影响是就业和社会保障压力增大。计划生育、环境保护是我国实现经济发展和人口、资源、环境相协调的基本国策,针对我国的国情,我们应该坚持走可持续发展的道路。

23.(1)占用大量土地;污染土壤;污染地下水;垃圾产生沼气,若不及时处理,容易发生爆炸事故等。(2)垃圾中有许多可回收利用的资源。(3)D B A C

解析:确定问题的立意,明确考查的知识,就如同定好了回答问题的标尺,对该题目尤其如此。该题目的主题是:人类在生产、生活过程中产生了大量的“三废”,并造成了环境问题,人类该如何合理地解决这些问题。(1)目前,许多城市对垃圾采用填埋方法处理,该方法简便、省钱,存在的不足是占用大量土地;污染土壤;污染地下水;垃圾产生沼气,若不及时处理,容易发生爆炸事故等。(2)垃圾中有许多可回收利用的资源,如果处理得当,垃圾也会变为财富。(3)根据所学知识,灵活回答。

24.(1)生物多样性的减少(锐减)。(2)主要是人为因素:乱捕滥捞经常误杀白鳍豚,或导致白鳍豚食物匮乏。繁忙的水上交通威胁着白鳍豚的安全,航道的日益繁忙使白鳍豚的生活空间越来越小。大规模的水利工程设施建设日渐压缩白鳍豚的生存空间,破坏其栖息地,并阻断白鳍豚的洄游路线。严重的水污染破坏了白鳍豚的食物资源,危害其健康。(3)强化宣传生物的多样性;完善法律规定,严禁乱捕滥猎;建立珍稀动物保护基金;建立自然保护区,保护野生动物栖息地。

解析:(1)物种灭绝反映的环境问题是生物多样性的减少。(2)白鳍豚的濒临灭绝,从自然原因来看,进化缓慢,适应环境变迁能力低。但更主要的是人为原因,主要有:过度捕捞常误杀白鳍豚,也导致其食物匮乏;水上交通危及其安全;拦河大坝破坏了其栖息地,也阻挡了其洄游路线;水污染也对其造成危害。(3)保护措施主要针对产生问题的原因进行分析。

25.(1)短缺 (2)洗手后及时关闭水龙头 洗澡时减少淋浴时间或用洗过衣服的水拖地

解析:(1)结合图示可以得出我国人均水资源短缺。(2)结合生活实际回答即可。如:洗手后及时关闭水龙头,洗澡时减少淋浴时间或用洗过衣服的水拖地等。

单元检测题

(时间:60分钟,满分:100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题2.5分,共50分。)

1.下列人类不合理活动导致的环境问题中,主要属于生态破坏的是( )

①工业“三废”的任意排放 ②大量热带雨林被砍伐 ③放射性物质泄漏 ④土地荒漠化

A.①② B.②③ C.①④ D.②④

右图为循环经济模式图。读图,回答2~3题。

2.下列行为中,能较好地体现循环经济的是( )

①东北大豆和小麦间作 ②消费者选用一次性用品

③我国农耕区谷物种植和家畜饲养的混合模式 ④城市垃圾集中填埋 ⑤北京留民营村的生产模式

⑥生产企业减少对商品的过度包装 ⑦珠江三角洲的基塘生产 ⑧加强对产品生命周期的环境监管

A.①③④⑤⑧ B.②④⑤⑥⑦ C.①③④⑤⑦ D.③⑤⑥⑦⑧

3.有关a过程结果的说法,正确的是( )

A.提供新的自然资源 B.产生新的废弃物 C.减少污染 D.节约资源

黑河中游流域地处青藏高原和内蒙古高原过渡地带,是甘肃省最重要的商品粮和瓜果蔬菜基地,集中了全流域90%以上的耕地和人口,其生态环境的变化对整个流域的生态环境、经济可持续发展和人民生活水平的提高有着重大而深远的影响。根据材料和所学知识,回答4~5题。

4.目前该区域生态环境问题主要表现在( )

①水资源短缺 ②水土流失 ③植被退化 ④沙漠化、盐碱化 ⑤旱涝灾害

A.①②③ B.①③④ C.②④⑤ D.①③⑤

5.该河流下游弱水段,近几十年来逐渐由常年性水流变为季节性水流,下游的湖沼湿地日渐干涸,向荒漠转变,其主要原因是( )

A.雪线上升,冰雪融水减少 B.降水减少,气候变干

C.植被减少,蒸发、下渗增加 D.流域内水资源分配不合理

6.下面关于人与环境的观点,叙述正确的是( )

A.人类对自然界处于一种依附或顺应的关系

B.自然环境是影响社会发展的决定因素

C.人类不能等待大自然的恩赐,不断地向大自然索取是人类的任务

D.人与自然协调发展,“天人共存”“人地归一”

7.某建筑工地不分昼夜打夯,散装水泥露天堆放,生活垃圾和建筑垃圾乱扔,这对周围环境可能会造成( )

A.有毒气体、有害废水、噪声污染 B.有毒气体、噪声、大气粉尘污染

C.大气粉尘、固体废弃物、放射性污染 D.噪声、大气粉尘、固体废弃物污染

8.下列地理概念,反映包含关系的是( )

A.自然资源—生物资源—水资源 B.土地—平原—耕地

C.自然环境—自然资源—土地资源 D.自然资源—生物资源—林地

9.下图中A、B、C、D四图能正确表示自然资源、能源、矿产资源三者之间关系的是( )

下图是某年中国和世界煤炭、石油、天然气等能源消费结构示意图。读图,回答10~12题。

10.图中甲、乙、丁分别表示的是( )

A.煤炭、天然气、石油 B.石油、天然气、水能

C.煤炭、石油、天然气 D.石油、天然气、煤炭

11.从中国能源消费结构示意图中可以推知( )

A.我国可开发的水力资源很少

B.我国能源消费结构造成的环境负面影响很大

C.我国优化能源结构的重点是煤炭的开发

D.我国对世界石油的依赖程度越来越小

12.我国正在江苏省兴建田湾核电站,它的主要区位优势是( )

A.临海,便于核废料处理

B.就近为东部经济发达地区提供能源,缓解能源短缺问题

C.位于铁路线附近,原料运输方便

D.接近科技发达地区,利于核电站设计和建设指导

2011年政府工作报告指出,我国要扎实推进资源节约和环境保护,积极应对气候变化。据此回答13~16题。

13.人类与其生存环境之间的矛盾,最尖锐的时期是( )

A.自然经济时期 B.采猎文明时期

C.农业文明时期 D.工业文明时期

14.当前我国环境问题主要表现为( )

A.生态破坏和环境污染

B.环境污染越来越严重,生态破坏已基本得到控制

C.工业“三废”排放物有所控制,乡镇企业导致的污染增多

D.环境污染得到基本控制,生态破坏越来越严重

15.可持续发展是我国的必然选择,是因为我国( )

A.人口众多,地大物博

B.面临多种环境问题

C.经济发展速度较慢,底子薄

D.教育科技水平逐渐提高,国力逐渐增强

16.我国继海上实行休渔制度之后,已经开始在长江实行休渔制度,其主要作用是( )

A.保护中华鲟等珍稀鱼类洄游产卵

B.保护有“水中大熊猫”之称的濒危动物白鳍豚

C.防止过度捕捞导致的生态破坏和资源衰竭

D.我国渔获量居世界首位,防止市场上资源过剩[

17.下列关于能源开发和利用的叙述,正确的是( )

A.大量开采矿产以发展经济 B.停止开采矿产资源,留给子孙后代

C.合理开采,并研究新能源 D.关、停现有矿井,全力发展旅游业

18.下列属于非可再生资源的是( )

A.阳光 B.河水 C.生物 D.铜矿

下图是东汉时期的“狩猎、生产图”,图中上半部是弋射图,两个猎手正在向疾飞的群鸟弯弓瞄射。下半部是收获图,描写农夫们收割、采实、挑运的劳动场面。据此回答19~

20题。

19.“狩猎、生产图”反映出的人类对自然环境施加的技术手

段是( )

A.采集与渔猎 B.耕作与灌溉

C.采矿与冶炼 D.建坝与筑路

20.关于这一时期人地关系的正确叙述是( )

A.征服自然,试图成为自然界的主宰

B.崇拜自然,对自然既恐惧又依赖

C.改造自然,开发利用土地、水等资源

D.寻求人地协调

二、非选择题(本大题共5小题,共50分。)

21.(12分)读人类与环境关系示意图,回答下列问题。

(1)图中箭头A、B表示出现环境问题的两个主要原因:A表示 ,

B表示 。

(2)图中箭头C、D表示的含义是:C表示 ,D表示 。

(3)环境问题主要表现为生态破坏和 。当前全球突出的生态环境问题有 、

和 等。

(4)将下列选项的代号分别填入A~D(与图中箭头含义相同)空格内:①滥采滥用石油等自然资源;②燃油产生的烟尘;③工业“三废”排放;④过度抽取地下水;⑤通过绿化改造局部气候;⑥酸雨;⑦水利工程;⑧环境保护

A ;B ;C ;

D 。

22.(12分)读20~21世纪世界人口、自然资源与环境污染

变化趋势图,回答下列问题。

(1)20世纪,人口、资源与环境污染之间的关系是 。

(2)当前人类与环境的主要矛盾为 ,这种矛盾在

国家表现更为明显。

(3)①曲线所示内容目前在我国主要表现是 ,对我国经济发展的影

响是 。

(4)我国实现经济发展和人口、资源、环境相协调的基本国策是 。要保持适度的人

口规模,降低对资源和环境的压力,我们应该坚持走 道路。

23.(12分)垃圾现象已成为城市又一个突出的环境问题。目前,城市周边地区的垃圾堆越来越多,不仅占用大量土地,而且污染周围环境,其出路何在?思考回答下列问题。

(1)目前,许多城市对垃圾采用填埋方法处理,该方法简便、省钱,但存在着明显的不足,你认为存在哪些不足之处?

(2)法国有位哲人说:“垃圾是摆错了位置的财富”。对此,你如何理解?

(3)上图所示是上海市生活垃圾分类收集后的处理系统示意图,在以下备选答案中选择

正确的选项填入方框内。

A.肥料 B.工业原料 C.填埋、焚烧或循环利用 D.回收处理

① ;② ;③ ;④ 。(填字母)

24.(8分)阅读材料,回答下列问题。

材料一 由中国、美国、瑞士、日本、英国、德国6个国家的25名国际一流专家组成,以“寻找最后的白鳍豚”为主题的2006年长江豚类科考活动结束后,该科考队遗憾地宣布:在为期30多天、来回3 336 km的考察中未发现一头白鳍豚,这种比大熊猫更珍贵的种群的复存希望已经极为渺茫。

白鳍豚主要捕食长江中的鱼类,它处于长江水生生物食物链的顶端,在长江水域中没有任何天敌。白鳍豚的眼很小,它利用声呐信号来寻找食物或识别目标。声呐信号还用于白鳍豚个体之间的通讯联系。

材料二 相关示意图。

(1)上述材料反映的生态环境问题是什么?

(2)以白鳍豚为例分析该问题产生的原因。

(3)东北虎、藏羚羊等,都如白鳍豚一样濒临着灭绝,人类应采取哪些措施保护这些珍稀物种?

25.(6分)下图所示某些国家的人均水量和世界人均水量。读图,回答下列问题。

(1)由图可以看出我国是人均水资源 的国家。

(2)谈谈你在生活中节约用水的两点做法:

① ;

② 。

第4章 环境与可持续发展

参考答案

1.D 解析:工业“三废”的任意排放造成大气、水体、土壤等的严重污染,属于环境污染问题。放射性物质泄漏造成放射性污染,也属于环境污染问题。大量热带雨林被砍伐、土地荒漠化是生态破坏问题的表现。

2.D 3.C 解析:2.结合模式图可知,循环经济是建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式,①和②体现不出物质的循环利用;④城市垃圾用于焚烧发电、集中填埋又会产生新的污染,不属于循环经济。3.从图中可以看出a过程是废弃物经分类处理后,再输入自然环境,这样大大减轻了对自然环境的污染。

4.B 5.D 解析:4.黑河中游流域地处青藏高原和内蒙古高原的过渡地带,属于干旱、半干旱地区,主要的生态问题是水资源短缺、植被退化、土地沙漠化和盐碱化。5.该河主要流经干旱、半干旱地区,河水主要补给方式是山地降水及高山冰雪融水。近几十年来由于中上游人口增加,生产和生活用水增加导致下游水量大减,出现了断流。

6.D 解析:可持续发展强调社会的发展(良性发展)要与人口、资源、环境等诸多因素相协调,A、B、C三项说法都不对,正确答案应为D。

7.D 解析:建筑工地不分昼夜打夯会产生噪声污染,散装水泥露天堆放会产生大气粉尘污染,生活垃圾和建筑垃圾乱扔会产生固体废弃物污染。因此正确答案应为D项。

8.C 解析:自然资源是指人类直接从自然界中获得并用于生产和生活的物质与能量,主要包括矿产资源、土地资源、水资源、生物资源和气候资源等,自然环境是指人类周围的客观事物,包含所有的自然地物,耕地、林地都属于土地资源,平原、山地、盆地、高原、丘陵属于地形。

9.C 解析:A表示能源完全属于矿产资源,能源和矿产资源又都属于自然资源,这是错误的。凡是能够提供某种形式能量的物质或物质的运动,都称为能源。煤、石油、天然气、生物能、水能、核能、太阳能、海洋能、地热能、沼气等都属于能源,能源不完全属于矿产资源。B图能源完全不属于自然资源也是错误的。D图将能源和矿产资源分开,两者之间没有联系也是错误的,因为能源中的煤、石油、天然气、铀矿也属于矿产资源。只有C图正确表达了三者之间的关系,矿产资源属于自然资源,能源中的煤、石油、天然气、铀矿也属于矿产资源,一次能源都属于自然资源,二次能源不具有自然属性,不属于自然资源。

10.C 11.B 12.B 解析:10.由图中各种能源所占的比例可以推测出甲表示的是煤炭,乙表示的是石油,丁表示的是天然气,正确答案为C项。11.从中国能源消费结构示意图中可以看出煤炭所占的比例最高,达到71.60%,燃烧煤炭排放出大量的污染气体,对环境造成很大的负面影响。12.东部经济发达地区能源消耗量大,故在江苏省兴建田湾核电站的主要区位优势是就近为东部经济发达地区提供能源,缓解能源短缺问题。故正确答案为B项。

13.D 14.A 15.B 16.C 解析:在人地关系思想发展的历史演变中,工业文明阶段,人类试图成为自然界的主宰,人地关系呈现全面不协调,矛盾最尖锐。与世界各国一样,当前我国环境问题也表现为生态破坏和环境污染,从全国来看,环境污染仍在发展,并迅速由城市向农村蔓延;生态破坏的范围仍在扩大,程度在加剧。实行休渔制度就是为了防止过度捕捞导致的生态破坏和资源衰竭。为解决我国在发展中存在的人口、资源和环境问题,必须走可持续发展之路。

17.C 解析:对能源的开发和利用应符合可持续发展的要求,而A项“大量开采矿产以发展经济”、B项“停止开采矿产资源,留给子孙后代”、D项“关、停现有矿井,全力发展旅游业”这三种做法不符合可持续发展的要求,只有C项“合理开采,并研究新能源”符合

要求。

18.D 解析:根据非可再生资源的定义可知矿产资源属于非可再生资源,故D项符合题目要求,而阳光、河水、生物则属于可再生资源。

19.B 20.C 解析:19.注意关键词“对自然环境施加的技术手段”,反映的是对自然环境的改造。采集与渔猎是图中的生产活动,并没有反映出人类对自然环境施加技术手段;耕作与灌溉是农业生产活动中的环节,运用技术手段对土壤和水源进行改造;采矿与冶炼、建坝与筑路在图中并没有呈现,不符合题意。20.东汉时期属于农业社会,对自然的改造主要体现在农业生产活动上。

21.(1)人类社会向环境排放废弃物的数量超过了环境的自净能力 人类的经济活动向环境索取资源的速度超过了资源本身及其替代品的再生速度 (2)环境系统的反馈作用 人类

系统的反馈作用 (3)环境污染 土地荒漠化 水土流失 生物多样性锐减 (4)②③ ①

④ ⑥ ⑤⑦⑧

解析:本题主要考查对人类社会与环境关系的理解,突出了人类活动对环境的影响和环境对人类的反馈作用。告诫人们为了更好的生存,必须有计划、更合理地利用自然,改造自然环境,进行有计划的整治工作。本图揭示的人地关系,主要体现在四个方面:①人类为了生活,必须从自然界获取各种生活和生产资料;②人类从自然界获得物质和能量的过程中,常受到自然灾害的影响,人类没有放弃进行有效的防治;③人们在生产活动中,会产生各种对环境的损害现象,而对于环境污染及其治理问题,我们则日益重视;④对自然资源的综合开发利用,以及生产力的合理布局也是协调人地关系研究的主要内容。

22.(1)人口增长,资源减少,环境污染日趋严重 (2)人口增长过快,环境承载量受到巨大压力,生态系统遭受严重破坏 发展中 (3)人口总量继续增加,老龄人口比重上升 就业和社会保障压力增大 (4)计划生育、环境保护 可持续发展

解析:本题主要考查基础知识和综合分析能力。仔细观察各曲线的变化趋势,分析出各曲线的含义是解答本题的关键。(1)由图可知20世纪人口、资源与环境污染之间的关系是人口增长,资源减少,环境污染日趋严重。(2)当前人类与环境的主要矛盾为人口增长过快,环境承载量受到巨大压力,生态系统遭受严重破坏。由于发展中国家经济水平较低,面临经济发展与环境保护双重压力,所以这种矛盾尤为突出。(3)①曲线所示内容目前在我国主要表现是人口总量继续增加,老龄人口比重上升,对我国经济发展的影响是就业和社会保障压力增大。计划生育、环境保护是我国实现经济发展和人口、资源、环境相协调的基本国策,针对我国的国情,我们应该坚持走可持续发展的道路。

23.(1)占用大量土地;污染土壤;污染地下水;垃圾产生沼气,若不及时处理,容易发生爆炸事故等。(2)垃圾中有许多可回收利用的资源。(3)D B A C

解析:确定问题的立意,明确考查的知识,就如同定好了回答问题的标尺,对该题目尤其如此。该题目的主题是:人类在生产、生活过程中产生了大量的“三废”,并造成了环境问题,人类该如何合理地解决这些问题。(1)目前,许多城市对垃圾采用填埋方法处理,该方法简便、省钱,存在的不足是占用大量土地;污染土壤;污染地下水;垃圾产生沼气,若不及时处理,容易发生爆炸事故等。(2)垃圾中有许多可回收利用的资源,如果处理得当,垃圾也会变为财富。(3)根据所学知识,灵活回答。

24.(1)生物多样性的减少(锐减)。(2)主要是人为因素:乱捕滥捞经常误杀白鳍豚,或导致白鳍豚食物匮乏。繁忙的水上交通威胁着白鳍豚的安全,航道的日益繁忙使白鳍豚的生活空间越来越小。大规模的水利工程设施建设日渐压缩白鳍豚的生存空间,破坏其栖息地,并阻断白鳍豚的洄游路线。严重的水污染破坏了白鳍豚的食物资源,危害其健康。(3)强化宣传生物的多样性;完善法律规定,严禁乱捕滥猎;建立珍稀动物保护基金;建立自然保护区,保护野生动物栖息地。

解析:(1)物种灭绝反映的环境问题是生物多样性的减少。(2)白鳍豚的濒临灭绝,从自然原因来看,进化缓慢,适应环境变迁能力低。但更主要的是人为原因,主要有:过度捕捞常误杀白鳍豚,也导致其食物匮乏;水上交通危及其安全;拦河大坝破坏了其栖息地,也阻挡了其洄游路线;水污染也对其造成危害。(3)保护措施主要针对产生问题的原因进行分析。

25.(1)短缺 (2)洗手后及时关闭水龙头 洗澡时减少淋浴时间或用洗过衣服的水拖地

解析:(1)结合图示可以得出我国人均水资源短缺。(2)结合生活实际回答即可。如:洗手后及时关闭水龙头,洗澡时减少淋浴时间或用洗过衣服的水拖地等。

同课章节目录

- 第1章 演化的自然

- 第 1 节 人类对宇宙的认识

- 第 2 节 太阳系的形成和恒星的演化

- 第 3 节 地球的演化和生命的起源

- 第 4 节 生物的进化

- 第 5 节 遗传与进化

- 第2章 生物与环境

- 第 1 节 生物与环境的相互关系

- 第 2 节 种群

- 第 3 节 生物群落

- 第 4 节 生态系统的结构和功能

- 第 5 节 生态系统的稳定性

- 第3章 人的健康

- 第 1 节 健康

- 第 2 节 来自微生物的威胁

- 第 3 节 身体的防卫

- 第 4 节 非传染性疾病

- 第 5 节 人的运动系统和保健

- 第 6 节 健康生活

- 第4章 可持续发展

- 第 1 节 人类发展与环境问题

- 第 2 节 能源及其利用

- 第 3 节 低碳生活

- 第 4 节 实现可持续发展

- 研究性学习课题

- 一 调查人类对宇宙的认识

- 二 调查人群中的遗传病—色盲

- 三 探究影响鼠妇分布的环境因素

- 四 调查心血管疾病情况

- 五 调查本地区能源及其消耗情况