【地理核心素养】2.4 生态脆弱区的综合治理——以我国荒漠化地区为例 课件(共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 【地理核心素养】2.4 生态脆弱区的综合治理——以我国荒漠化地区为例 课件(共40张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 33.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-11-09 17:41:10 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

第四节

生态脆弱区的综合治理

——以我国荒漠化为例

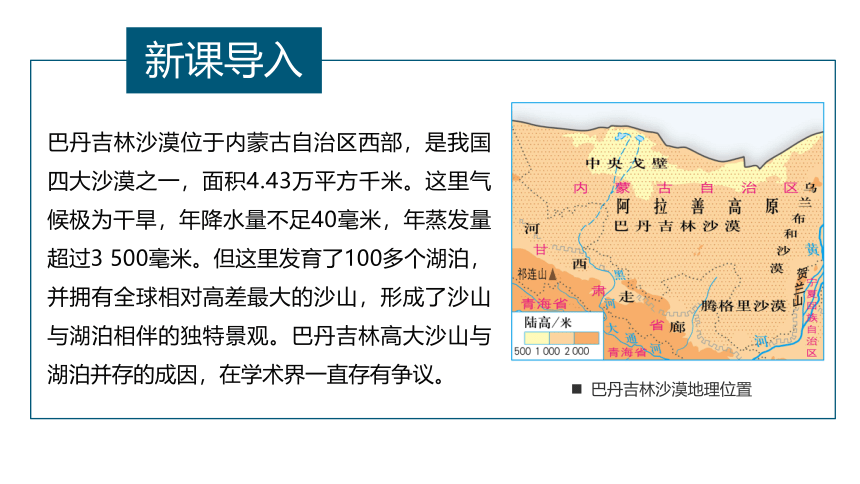

巴丹吉林沙漠位于内蒙古自治区西部,是我国四大沙漠之一,面积4.43万平方千米。这里气候极为干旱,年降水量不足40毫米,年蒸发量超过3 500毫米。但这里发育了100多个湖泊,并拥有全球相对高差最大的沙山,形成了沙山与湖泊相伴的独特景观。巴丹吉林高大沙山与湖泊并存的成因,在学术界一直存有争议。

巴丹吉林沙漠地理位置

新课导入

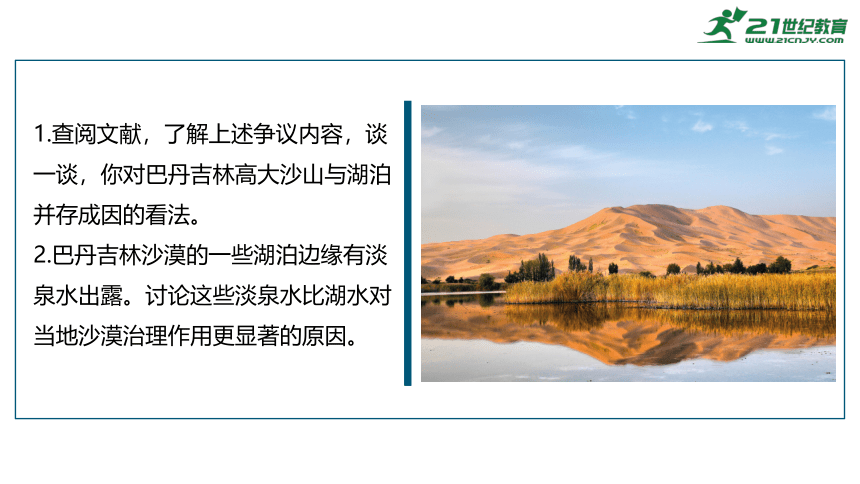

1.查阅文献,了解上述争议内容,谈一谈,你对巴丹吉林高大沙山与湖泊并存成因的看法。

2.巴丹吉林沙漠的一些湖泊边缘有淡泉水出露。讨论这些淡泉水比湖水对当地沙漠治理作用更显著的原因。

区域认知:了解生态脆弱区的含义,认识其主要的分布特征。

综合思维:掌握分析生态脆弱区发生的背景、原因及治理措施。

地理实践力:能结合某区域的背景,说出该区域易发生的环境与发展问题,并能提出符合区域发展的措施。

人地协调观:从人地关系的角度,归纳人类活动遵循自然规律、与自然和谐相处的必要性和路径。

学习目标

生态脆弱区也称生态交错区,是指两种不同类型生态系统的交接过渡区域,目前泛指生态系统的自我修复能力低、系统稳定性差的地区。

生态脆弱区的含义

荒漠化的生态脆弱区的含义

01

荒漠化的含义

荒漠化是指由于气候变化和人类活动等因素造成的土地退化。

土地退化是指由于使用土地不当或其他因素,导致耕地、草原和森林等资源的生产能力下降。

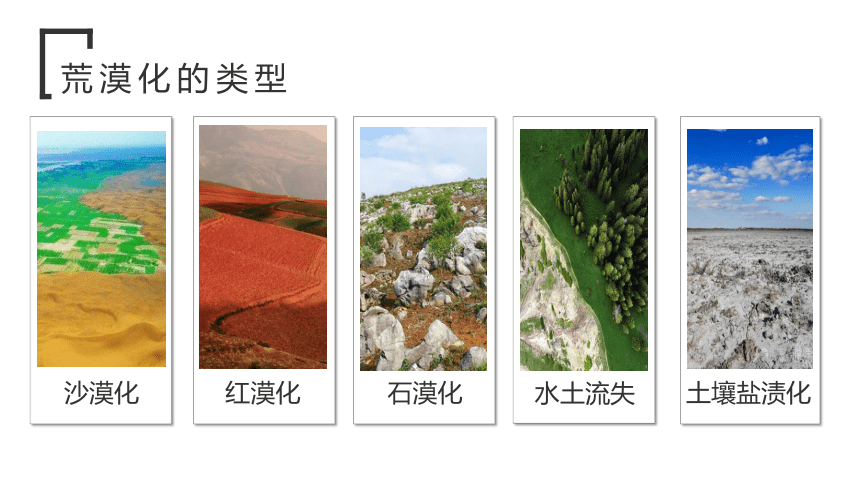

荒漠化的类型

石漠化

水土流失

土壤盐渍化

沙漠化

红漠化

G

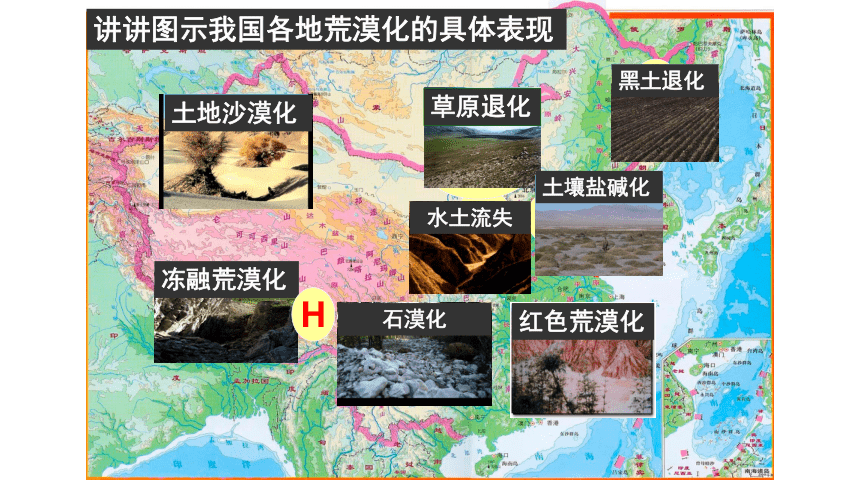

讲讲图示我国各地荒漠化的具体表现

C

F

A

E

B

D

草原退化

土地沙漠化

土壤盐碱化

红色荒漠化

石漠化

黑土退化

水土流失

冻融荒漠化

H

荒漠化

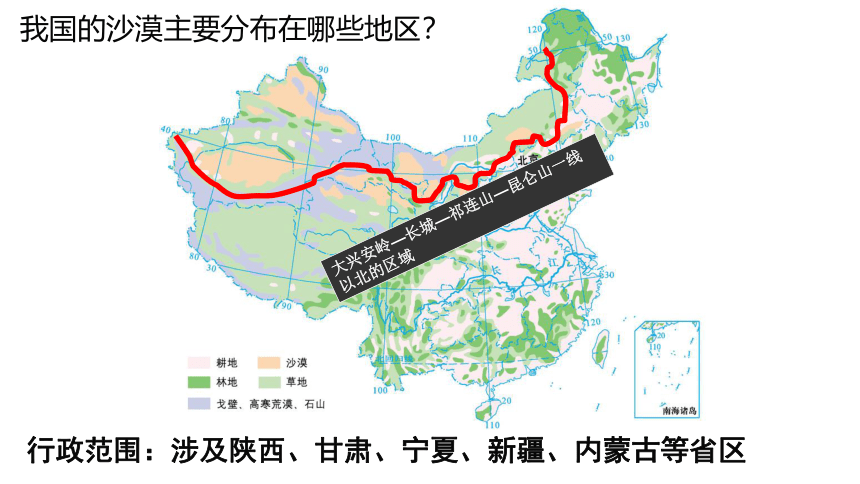

大兴安岭—长城—祁连山—昆仑山一线以北的区域

行政范围:涉及陕西、甘肃、宁夏、新疆、内蒙古等省区

我国的沙漠主要分布在哪些地区?

我国西北地区荒漠化的成因

阅读 Reading

我国西北地区深居大陆腹地,降水稀少,但有时降水强度却比较大,这就为土地表层风化提供了有利条件。

从我国西北地区的自然格局来看,植被覆盖率自东南向西北逐渐降低,由乔木、灌木植被先灌木植被转变,直至荒漠。

大面积的地表裸露,使土壤失去了植被保护以及对水的调节作用。

自然因素(为荒漠化的发展提供了条件)

(1)干旱的气候:西北地区深居内陆,降水稀少,有利于荒漠化的发展。(基本条件)

(2)疏松的沙质沉积物:气候干旱,植被稀少,土壤发育差,平地多疏松的沙质沉积物。(物质基础)

(3)多大风天气:接近亚洲高压中心,大风日数多,且集中在冬春干旱的季节,风沙活动多。(动力因素)

(4)气候异常:多雨年有利于抑制风沙活动和荒漠化进程,若多年持续干旱,则会加速荒漠化进程。(重要因素影响)

我国西北地区人口迅速增长,加大了环境生态压力。

过度放牧、乱砍滥伐、盲目开垦等不合理的生产活动,导致草原破坏和沙漠扩大,进一步加剧了荒漠化趋势。

我国西北地区荒漠化的人为因素

人文因素(决定性的作用)

破坏行为 破坏原因 主要危害

过度樵采 能源缺乏,生活燃料短缺;乱挖药材、发菜等 草场遭破坏

过度放牧 追求短期经济效益,放牧牲畜数量过多 加速草场退化和沙化

过度农垦 在干旱、半干旱沙质土壤地区,特别是在沙区边缘从事农业生产 使沙质土壤肥力逐年下降,废弃耕地变沙地

水资源利用不当 迫于人口压力,盲目扩大开垦规模 生态用水紧张,植被退化,绿洲荒漠化日趋严重

耕地技术落后,灌溉措施不当,干旱地区蒸发旺盛 土壤次生盐渍化

水土流失

黄土高原的水土流失

黄土高原位于秦岭及渭河平原以北、长城以南、太行山以西、洮河及乌鞘岭以东。

涉及山西、河南、陕西、甘肃和宁夏等省(自治区),面积约50万平方千米。

地理位置:

黄土高原的水土流失

黄土高原海拔800—3000米,多年平均降水量450毫米,日平均气温大于或等于10℃积温约为1000—4000℃。

黄土高原的水土流失

1.自然原因:

①土壤因素:土质疏松,垂直节理发育,遇水崩解;

②气候因素:降水集中在7-9月,暴雨过多导致水土流失加剧;

③地形因素:地形起伏过大加剧了流水侵蚀;

④植被因素:荒山秃岭造成雨水和风力直接侵蚀。

2.人为原因:

长期开垦、过度放牧和樵采,导致土壤侵蚀加剧;不合理的土地利用方式促使环境进一步恶化。

高原坡耕地每年因水力侵蚀损失表土0.2—1厘米,严重者可达2—3厘米。

黄土丘陵沟壑区90%的耕地是坡耕地,每年每亩流失水量20—30立方米,流失土壤5—10吨,是黄河泥沙的主要来源。

问题:查阅资料,了解“红色荒漠”主要分布在我国哪些省(自治区、直辖市),

分析其形成原因

答案:自然原因:

①地形以山地、丘陵为主,起伏大;

②亚热带季风气候,降水量大,且降水集中多暴雨;

③河流众多,流水侵蚀作用强烈

③南方酸性红壤,土质黏重,较为贫瘠

水土流失严重,植被覆盖少

人为原因:

①开发历史悠久,人多地少,毁林开荒;②能源短缺,乱砍滥伐。

荒漠化生态脆弱区面临的

环境与发展问题

02

荒漠化危害范围大

全球荒漠化土地面积约3600万平方千米,约占世界陆地总面积的24%,相当于俄罗斯、加拿大、中国陆地面积的总和。

荒漠化是全球性的灾难,世界上有100多个国家和地区的12亿人受到荒漠化的威胁。

世界荒漠化分布

中国荒漠化分布

我国是世界上荒漠化最严重的国家之一,荒漠化土地面积达260多万平方千米,占全国陆地总面积的1/4以上。

素材来源:星球研究所

荒漠化危害程度深

经济方面

许多村庄、铁路、公路、水库,以及灌渠等受到风沙的威胁,经济损失巨大。

生态方面

造成表土裸露,为沙尘暴的形成提供了充足的沙源。

生产方面

导致植被和地表形态的破坏,使得生物的生产力持续下降,粮食和牧草减产甚至绝收,继而引发饥荒。

消失的楼兰古国

阅读 Reading

荒漠化生态脆弱区的综合治理

03

荒漠化生态脆弱区的综合治理

方针

预防为主,防治结合,综合治理。

措施

封沙禁牧、禁樵禁采、合理用水、生态移民、保护并科学合理地利用自然资源。

举例

“三北”防护林体系建设工程

目的

实现人口、资源和环境的协调发展。

2.我国西北地区土地荒漠化的成因

针对西北荒漠化,我们具体的措施?

(1)利用生物措施和工程措施构筑防护体系。

(2)合理利用水资源

(3)禁樵禁采,积极开发太阳能、风能

(4)封沙禁牧,退耕还牧

(5)生态移民或控制人口增长

课堂小结

生态脆弱区的综合治理

荒漠化

荒漠化的成因

类型

概念

分布

荒漠化的危害

荒漠化的防治

人为原因

自然原因

主要表现

原则、措施

下图为我国西北地区沙漠、沙地分布及内蒙古某地人口增长与荒漠化发展统计图。读图,完成下面两题。

[解析] 由内蒙古某地人口增长与荒漠化发展统计图可知,该地人口增长较快,耕地增长也快,据此可以判定荒漠化不断发展与过度农垦有关。

2. 根据图中信息分析,该地荒漠化不断发展的主要原因是( )

A. 气候干旱 B. 过度农垦

C. 开采矿产 D. 水资源的不合理利用

B

3. 针对我国西北地区荒漠化不断发展的问题,应该采取的整治措施是 ( ) A. 恢复地表植被,退耕还牧 B. 实施人工降雨

C. 调整农业结构,发展粮食生产 D. 发展立体农业

A

[解析]“恢复地表植被,退耕还牧”是我国西北地区治理荒漠化的有效措施。

4. 图1是某区域等高线(单位:米)地形图,图2是图1中甲处的气候资料。据相关资料记载,图1中甲处古时森林茂密,柳竹成荫,河深水清,舟楫畅行;然而现在展现在人们眼前的却是被切割得支离破碎的光山秃岭,一片“红色荒漠”景观。据此完成下列各题

图1

图2

(1)根据材料,分析图1中甲处形成“红色荒漠”景观的原因。

“红色荒漠”是南方低山丘陵地区红壤水土流失的结果。

自然原因:

①地形以山地、丘陵为主,起伏大;

②亚热带季风气候,降水量大,且降水集中多暴雨;

③河流众多,流水侵蚀作用强烈。

人为原因:

①开发历史悠久,人多地少,毁林开荒;

②能源短缺,乱砍滥伐。

(2)图1中甲处形成的“红色荒漠”带来的危害主要表现在哪些方面

使地表变得崎岖不平,影响交通;影响航运。(经济)

低山丘陵地区,水土流失使山坡土层变薄,土壤肥力降低,粮食减产;(生产)

平原地区,水土流失会造成河湖淤塞,河湖调洪能力减弱,加剧旱涝灾害;(生态)

(3)在充分利用当地资源的基础上,我们应采取哪些有效措施防治图示区域日渐扩大的“红色荒漠”

发展立体农业;搞好优势资源的系列开发;

建设水电站,开发利用本区丰富的水能资源;

切实解决农村生活用能问题,如大力推广生活用煤,进行技术革新,提高能源的利用率,大办沼气和营造速生薪炭林等;

封山育林,提高植被覆盖率。

谢谢观看!

第四节

生态脆弱区的综合治理

——以我国荒漠化为例

巴丹吉林沙漠位于内蒙古自治区西部,是我国四大沙漠之一,面积4.43万平方千米。这里气候极为干旱,年降水量不足40毫米,年蒸发量超过3 500毫米。但这里发育了100多个湖泊,并拥有全球相对高差最大的沙山,形成了沙山与湖泊相伴的独特景观。巴丹吉林高大沙山与湖泊并存的成因,在学术界一直存有争议。

巴丹吉林沙漠地理位置

新课导入

1.查阅文献,了解上述争议内容,谈一谈,你对巴丹吉林高大沙山与湖泊并存成因的看法。

2.巴丹吉林沙漠的一些湖泊边缘有淡泉水出露。讨论这些淡泉水比湖水对当地沙漠治理作用更显著的原因。

区域认知:了解生态脆弱区的含义,认识其主要的分布特征。

综合思维:掌握分析生态脆弱区发生的背景、原因及治理措施。

地理实践力:能结合某区域的背景,说出该区域易发生的环境与发展问题,并能提出符合区域发展的措施。

人地协调观:从人地关系的角度,归纳人类活动遵循自然规律、与自然和谐相处的必要性和路径。

学习目标

生态脆弱区也称生态交错区,是指两种不同类型生态系统的交接过渡区域,目前泛指生态系统的自我修复能力低、系统稳定性差的地区。

生态脆弱区的含义

荒漠化的生态脆弱区的含义

01

荒漠化的含义

荒漠化是指由于气候变化和人类活动等因素造成的土地退化。

土地退化是指由于使用土地不当或其他因素,导致耕地、草原和森林等资源的生产能力下降。

荒漠化的类型

石漠化

水土流失

土壤盐渍化

沙漠化

红漠化

G

讲讲图示我国各地荒漠化的具体表现

C

F

A

E

B

D

草原退化

土地沙漠化

土壤盐碱化

红色荒漠化

石漠化

黑土退化

水土流失

冻融荒漠化

H

荒漠化

大兴安岭—长城—祁连山—昆仑山一线以北的区域

行政范围:涉及陕西、甘肃、宁夏、新疆、内蒙古等省区

我国的沙漠主要分布在哪些地区?

我国西北地区荒漠化的成因

阅读 Reading

我国西北地区深居大陆腹地,降水稀少,但有时降水强度却比较大,这就为土地表层风化提供了有利条件。

从我国西北地区的自然格局来看,植被覆盖率自东南向西北逐渐降低,由乔木、灌木植被先灌木植被转变,直至荒漠。

大面积的地表裸露,使土壤失去了植被保护以及对水的调节作用。

自然因素(为荒漠化的发展提供了条件)

(1)干旱的气候:西北地区深居内陆,降水稀少,有利于荒漠化的发展。(基本条件)

(2)疏松的沙质沉积物:气候干旱,植被稀少,土壤发育差,平地多疏松的沙质沉积物。(物质基础)

(3)多大风天气:接近亚洲高压中心,大风日数多,且集中在冬春干旱的季节,风沙活动多。(动力因素)

(4)气候异常:多雨年有利于抑制风沙活动和荒漠化进程,若多年持续干旱,则会加速荒漠化进程。(重要因素影响)

我国西北地区人口迅速增长,加大了环境生态压力。

过度放牧、乱砍滥伐、盲目开垦等不合理的生产活动,导致草原破坏和沙漠扩大,进一步加剧了荒漠化趋势。

我国西北地区荒漠化的人为因素

人文因素(决定性的作用)

破坏行为 破坏原因 主要危害

过度樵采 能源缺乏,生活燃料短缺;乱挖药材、发菜等 草场遭破坏

过度放牧 追求短期经济效益,放牧牲畜数量过多 加速草场退化和沙化

过度农垦 在干旱、半干旱沙质土壤地区,特别是在沙区边缘从事农业生产 使沙质土壤肥力逐年下降,废弃耕地变沙地

水资源利用不当 迫于人口压力,盲目扩大开垦规模 生态用水紧张,植被退化,绿洲荒漠化日趋严重

耕地技术落后,灌溉措施不当,干旱地区蒸发旺盛 土壤次生盐渍化

水土流失

黄土高原的水土流失

黄土高原位于秦岭及渭河平原以北、长城以南、太行山以西、洮河及乌鞘岭以东。

涉及山西、河南、陕西、甘肃和宁夏等省(自治区),面积约50万平方千米。

地理位置:

黄土高原的水土流失

黄土高原海拔800—3000米,多年平均降水量450毫米,日平均气温大于或等于10℃积温约为1000—4000℃。

黄土高原的水土流失

1.自然原因:

①土壤因素:土质疏松,垂直节理发育,遇水崩解;

②气候因素:降水集中在7-9月,暴雨过多导致水土流失加剧;

③地形因素:地形起伏过大加剧了流水侵蚀;

④植被因素:荒山秃岭造成雨水和风力直接侵蚀。

2.人为原因:

长期开垦、过度放牧和樵采,导致土壤侵蚀加剧;不合理的土地利用方式促使环境进一步恶化。

高原坡耕地每年因水力侵蚀损失表土0.2—1厘米,严重者可达2—3厘米。

黄土丘陵沟壑区90%的耕地是坡耕地,每年每亩流失水量20—30立方米,流失土壤5—10吨,是黄河泥沙的主要来源。

问题:查阅资料,了解“红色荒漠”主要分布在我国哪些省(自治区、直辖市),

分析其形成原因

答案:自然原因:

①地形以山地、丘陵为主,起伏大;

②亚热带季风气候,降水量大,且降水集中多暴雨;

③河流众多,流水侵蚀作用强烈

③南方酸性红壤,土质黏重,较为贫瘠

水土流失严重,植被覆盖少

人为原因:

①开发历史悠久,人多地少,毁林开荒;②能源短缺,乱砍滥伐。

荒漠化生态脆弱区面临的

环境与发展问题

02

荒漠化危害范围大

全球荒漠化土地面积约3600万平方千米,约占世界陆地总面积的24%,相当于俄罗斯、加拿大、中国陆地面积的总和。

荒漠化是全球性的灾难,世界上有100多个国家和地区的12亿人受到荒漠化的威胁。

世界荒漠化分布

中国荒漠化分布

我国是世界上荒漠化最严重的国家之一,荒漠化土地面积达260多万平方千米,占全国陆地总面积的1/4以上。

素材来源:星球研究所

荒漠化危害程度深

经济方面

许多村庄、铁路、公路、水库,以及灌渠等受到风沙的威胁,经济损失巨大。

生态方面

造成表土裸露,为沙尘暴的形成提供了充足的沙源。

生产方面

导致植被和地表形态的破坏,使得生物的生产力持续下降,粮食和牧草减产甚至绝收,继而引发饥荒。

消失的楼兰古国

阅读 Reading

荒漠化生态脆弱区的综合治理

03

荒漠化生态脆弱区的综合治理

方针

预防为主,防治结合,综合治理。

措施

封沙禁牧、禁樵禁采、合理用水、生态移民、保护并科学合理地利用自然资源。

举例

“三北”防护林体系建设工程

目的

实现人口、资源和环境的协调发展。

2.我国西北地区土地荒漠化的成因

针对西北荒漠化,我们具体的措施?

(1)利用生物措施和工程措施构筑防护体系。

(2)合理利用水资源

(3)禁樵禁采,积极开发太阳能、风能

(4)封沙禁牧,退耕还牧

(5)生态移民或控制人口增长

课堂小结

生态脆弱区的综合治理

荒漠化

荒漠化的成因

类型

概念

分布

荒漠化的危害

荒漠化的防治

人为原因

自然原因

主要表现

原则、措施

下图为我国西北地区沙漠、沙地分布及内蒙古某地人口增长与荒漠化发展统计图。读图,完成下面两题。

[解析] 由内蒙古某地人口增长与荒漠化发展统计图可知,该地人口增长较快,耕地增长也快,据此可以判定荒漠化不断发展与过度农垦有关。

2. 根据图中信息分析,该地荒漠化不断发展的主要原因是( )

A. 气候干旱 B. 过度农垦

C. 开采矿产 D. 水资源的不合理利用

B

3. 针对我国西北地区荒漠化不断发展的问题,应该采取的整治措施是 ( ) A. 恢复地表植被,退耕还牧 B. 实施人工降雨

C. 调整农业结构,发展粮食生产 D. 发展立体农业

A

[解析]“恢复地表植被,退耕还牧”是我国西北地区治理荒漠化的有效措施。

4. 图1是某区域等高线(单位:米)地形图,图2是图1中甲处的气候资料。据相关资料记载,图1中甲处古时森林茂密,柳竹成荫,河深水清,舟楫畅行;然而现在展现在人们眼前的却是被切割得支离破碎的光山秃岭,一片“红色荒漠”景观。据此完成下列各题

图1

图2

(1)根据材料,分析图1中甲处形成“红色荒漠”景观的原因。

“红色荒漠”是南方低山丘陵地区红壤水土流失的结果。

自然原因:

①地形以山地、丘陵为主,起伏大;

②亚热带季风气候,降水量大,且降水集中多暴雨;

③河流众多,流水侵蚀作用强烈。

人为原因:

①开发历史悠久,人多地少,毁林开荒;

②能源短缺,乱砍滥伐。

(2)图1中甲处形成的“红色荒漠”带来的危害主要表现在哪些方面

使地表变得崎岖不平,影响交通;影响航运。(经济)

低山丘陵地区,水土流失使山坡土层变薄,土壤肥力降低,粮食减产;(生产)

平原地区,水土流失会造成河湖淤塞,河湖调洪能力减弱,加剧旱涝灾害;(生态)

(3)在充分利用当地资源的基础上,我们应采取哪些有效措施防治图示区域日渐扩大的“红色荒漠”

发展立体农业;搞好优势资源的系列开发;

建设水电站,开发利用本区丰富的水能资源;

切实解决农村生活用能问题,如大力推广生活用煤,进行技术革新,提高能源的利用率,大办沼气和营造速生薪炭林等;

封山育林,提高植被覆盖率。

谢谢观看!