11 短文二篇 记承天寺夜游 课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 11 短文二篇 记承天寺夜游 课件(共22张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-13 09:54:00 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

居庙堂之高,心忧黎民,勤于政务;

处江湖之远,尽职尽责,为善一方。

在朝期间,他直言敢谏,不惧权贵;

在贬期间,他抗洪灭蝗,赈贫救孤。

他俯仰无愧于天地,心无名利杂念,

遂有闲心领略江山风月,写下无数传世杰作。

——法国《世界报》

古有一人:

苏轼

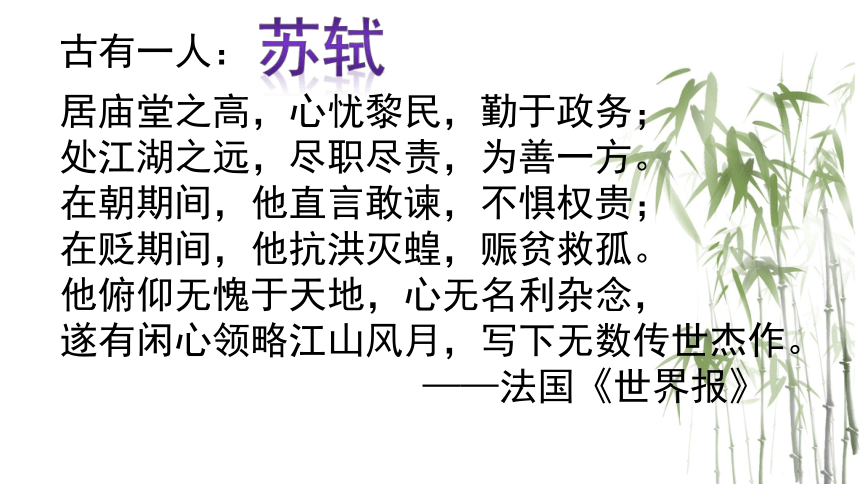

苏轼(1037~1101),字子瞻,号东坡居士,眉山(今属四川)人,北宋文学家。与父苏洵、弟苏辙合称为“三苏”,都是“唐宋八大家”之一。22岁中进士,深受欧阳修赏识。曾官至礼部尚书,后因反对王安石新法而被贬黄州。此文写于作者贬官黄州期间。

苏东坡名号的由来

元丰三年(1080),苏轼被贬黄州。初到黄州,苏轼生活困顿,黄州通判马正卿是他的故人,便从州府要来已经荒芜了的五十亩军营旧地给他种。营地位于黄州的东坡,次年春天,苏轼于其上筑书斋,题之曰“东坡雪堂”,作《雪堂记》。由于苏轼很仰慕白居易,而当年白居易被贬谪四川忠州时,也曾在其他的东坡种植花木,并写下了不少闲适诗,《步东坡》为其中一首:“朝上东坡步,夕上东坡步。东坡何所爱,爱此新成树。”因此苏轼自号曰“东坡居士”。“苏东坡”一名也由此名垂千古。

记承天寺夜游

苏轼

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年/十月十二日夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻张怀民。怀民/亦未寝,相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也。何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,我解开衣服打算睡觉,这时月光照进门里,(于是)我高兴地起身出门。想到没有人与我共同游乐,就来到承天寺找张怀民。张怀民也还没有睡觉,我们一起在庭院中散步。庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

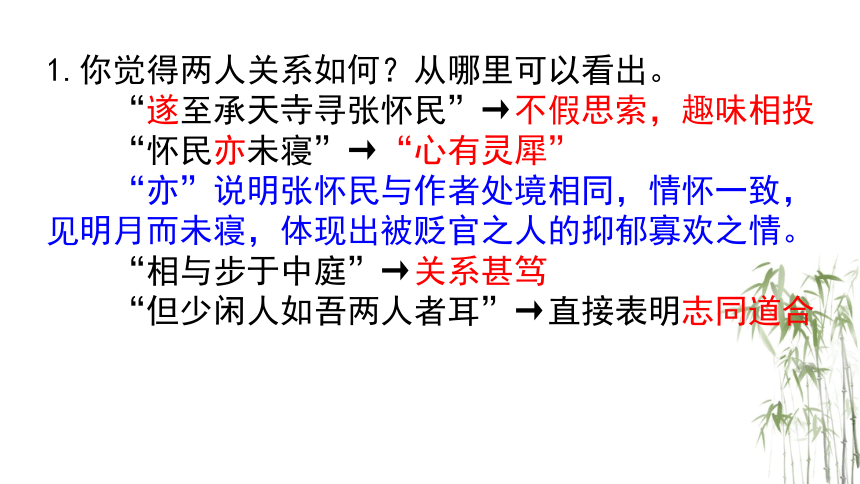

1.你觉得两人关系如何?从哪里可以看出。

“遂至承天寺寻张怀民”→不假思索,趣味相投

“怀民亦未寝”→“心有灵犀”

“亦”说明张怀民与作者处境相同,情怀一致,见明月而未寝,体现出被贬官之人的抑郁寡欢之情。

“相与步于中庭”→关系甚笃

“但少闲人如吾两人者耳”→直接表明志同道合

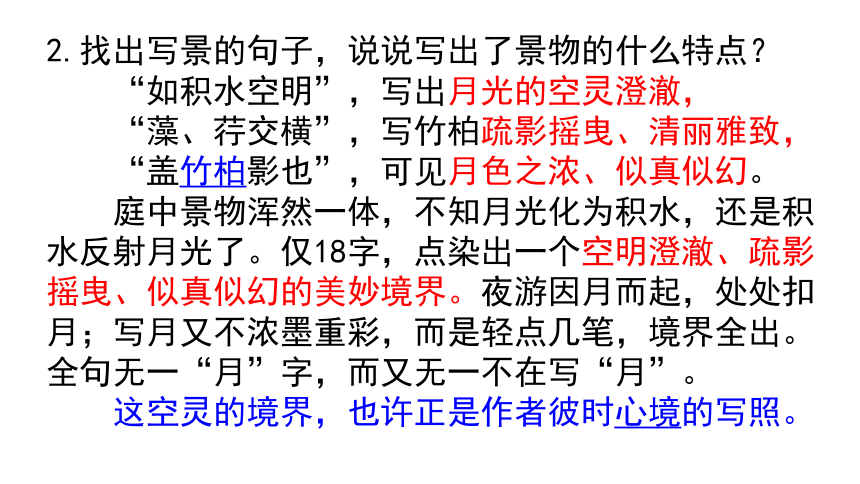

2.找出写景的句子,说说写出了景物的什么特点?

“如积水空明”,写出月光的空灵澄澈,

“藻、荇交横”,写竹柏疏影摇曳、清丽雅致,

“盖竹柏影也”,可见月色之浓、似真似幻。

庭中景物浑然一体,不知月光化为积水,还是积水反射月光了。仅18字,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。夜游因月而起,处处扣月;写月又不浓墨重彩,而是轻点几笔,境界全出。全句无一“月”字,而又无一不在写“月”。

这空灵的境界,也许正是作者彼时心境的写照。

竹柏

竹者,有虚心之义,有傲霜之节;

柏者,有岁寒之心,有凌云之志 。

宁可食无肉,不可居无竹,

无肉令人瘦,无竹令人俗。

——苏东坡

寒暑不能移,岁月不能败者,惟松柏为然。

——苏东坡

3.“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”这清闲之意,在文中是如何体现的?

入夜即“解衣欲睡”

见“月色入户”便“欣然起行”

与怀民于庭中散步。

欣赏月下美景。

闲

【写作背景】宋神宗元丰二年(1079年),御史李定等摘录苏轼的几十篇诗文,指控他反对新法,作诗“诽谤朝廷”,逮捕入狱,差一点丢了性命。由于范镇、张方平等的营救,十二月获释出狱,最后虽查无实据,还是以“包藏祸心”“无人臣之节”的罪名,将他贬到黄州当团练副使。这就是历史上有名的“乌台诗案”。名为团练副使,实际上就是“罪人”,规定他“思过而自新”“不得擅去安置所”“不得签署公文”,虽有官衔,却无实权,也无事可做,实际上跟流放差不多。在黄州的苏轼,就成为“闲人”。元丰六年,是作者被贬谪到黄州的第四年。

张怀民当时也被贬官黄州,住于城南承天寺。

江山风月,本无常主,闲者便是主人。

——苏东坡《临皋闲题》

被贬杭州:欲把西湖比西子,谈妆浓抹总相宜。

被贬密州:但愿人长久,千里共婵娟。

被贬黄州:长江绕郭知鱼肥,好竹连山觉笋香。

被贬惠州:日啖(dàn)荔枝三百颗,不辞长做岭南人。

被贬琼州:垂天雌霓云端下,快意雄风海上来。

“何夜无月?何处无竹柏?”

这句话显然与实际不符,如何理解其含义?

月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷乐趣。作者正是借“何夜”“何处”句点明了这一真谛。这也正是作者能保持乐观进取精神的缘由。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

“但”字将笔触从眼前景物转向观景之人,非常自然地将“闲人”引出。两个“何”,点明眼前之景寻常,“但”字转折,表明观景的“闲人”并不寻常。从词义看,“但”是“只不过”的意思,转折语气本来平缓,然而在两个“何”的映衬下,却于平缓之中寓有超拔不群、迥异流俗之意。寥寥数语,意味隽永:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲──种种难言的感情尽在其中,也体现了作者旷达乐观的情怀。

写作特色

1.抓住特征描写景物。

2.景中有情,情景交融。

3.语言凝练。

比较两篇短文在句式、节奏、用词等方面的不同之处,说说它们分别带给你怎样的美感?

陶弘景是南北朝时期人,作品带有骈文特点,多用四字句构成对偶,句式整齐,节奏感强;间用散句,参差错落,于整齐中有变化。多用寻常词汇,浅显易懂,但为了形式的整齐,选词用字颇多斟酌。苏文自然成文,涉笔成趣,不事雕饰,天然中见真章,多用散句,散淡自然,四言到十言均有,间用整齐句式,节奏舒缓,不求统一。

骈文,又称骈体文、骈俪文或骈偶文;古代中国以字句两两相对而成篇章的文体,因其常用四字、六字句,故也称“四六文”或“骈四俪六”,它是和散文相对的一种文体,起源于汉末,形成于魏晋,盛行于南北朝。全篇以双句为主,最大特点是讲究对仗的工整和声律的铿锵,即所谓“骈偶”(两马并驾为骈,两人并处为偶)。

古今异义

四时俱备

晓雾将歇

夕日欲颓

月色入户

念无与为乐者

古义:四季;今义:时间

古义:消散;今义:休息

古义:坠落;今义:萎靡

古义:门; 今义:指人家

古义:考虑,想到;今义:想念

6.盖竹柏影也

7.但少闲人如吾两人者耳

8.但少闲人如吾两人者耳

古义:大概是,表推测原因;

今义:器物上部有遮盖作用的东西

古义:清闲的人;

今义:指与事无关的人,多含贬义

古义:语气词,“罢了”;今义:名词,耳朵

将要

想要

从

在

如果

欣赏,领悟

一起

欲:夕日欲颓

欲穷其林

自:自康乐以来

自三峡七百里中

自非亭午夜分

与:未复有能与其奇者

念无与为乐者

一词多义

1.五色交辉

2.夕日欲颓

3.相与步于中庭

1.名词作动词,辉映。

2.形容词作动词,坠落。

3.名词作动词,散步。

词类活用

盖竹柏影也。

解衣欲睡。

相与步于中庭

但少闲人如吾两人者耳

判断句,“也”表判断

省略句,省略主语“余”

倒装句,状语后置,应为“相与于中庭步”

定语后置,应为“但少如吾两人者闲人耳”

文言句式

居庙堂之高,心忧黎民,勤于政务;

处江湖之远,尽职尽责,为善一方。

在朝期间,他直言敢谏,不惧权贵;

在贬期间,他抗洪灭蝗,赈贫救孤。

他俯仰无愧于天地,心无名利杂念,

遂有闲心领略江山风月,写下无数传世杰作。

——法国《世界报》

古有一人:

苏轼

苏轼(1037~1101),字子瞻,号东坡居士,眉山(今属四川)人,北宋文学家。与父苏洵、弟苏辙合称为“三苏”,都是“唐宋八大家”之一。22岁中进士,深受欧阳修赏识。曾官至礼部尚书,后因反对王安石新法而被贬黄州。此文写于作者贬官黄州期间。

苏东坡名号的由来

元丰三年(1080),苏轼被贬黄州。初到黄州,苏轼生活困顿,黄州通判马正卿是他的故人,便从州府要来已经荒芜了的五十亩军营旧地给他种。营地位于黄州的东坡,次年春天,苏轼于其上筑书斋,题之曰“东坡雪堂”,作《雪堂记》。由于苏轼很仰慕白居易,而当年白居易被贬谪四川忠州时,也曾在其他的东坡种植花木,并写下了不少闲适诗,《步东坡》为其中一首:“朝上东坡步,夕上东坡步。东坡何所爱,爱此新成树。”因此苏轼自号曰“东坡居士”。“苏东坡”一名也由此名垂千古。

记承天寺夜游

苏轼

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年/十月十二日夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻张怀民。怀民/亦未寝,相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也。何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,我解开衣服打算睡觉,这时月光照进门里,(于是)我高兴地起身出门。想到没有人与我共同游乐,就来到承天寺找张怀民。张怀民也还没有睡觉,我们一起在庭院中散步。庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

1.你觉得两人关系如何?从哪里可以看出。

“遂至承天寺寻张怀民”→不假思索,趣味相投

“怀民亦未寝”→“心有灵犀”

“亦”说明张怀民与作者处境相同,情怀一致,见明月而未寝,体现出被贬官之人的抑郁寡欢之情。

“相与步于中庭”→关系甚笃

“但少闲人如吾两人者耳”→直接表明志同道合

2.找出写景的句子,说说写出了景物的什么特点?

“如积水空明”,写出月光的空灵澄澈,

“藻、荇交横”,写竹柏疏影摇曳、清丽雅致,

“盖竹柏影也”,可见月色之浓、似真似幻。

庭中景物浑然一体,不知月光化为积水,还是积水反射月光了。仅18字,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。夜游因月而起,处处扣月;写月又不浓墨重彩,而是轻点几笔,境界全出。全句无一“月”字,而又无一不在写“月”。

这空灵的境界,也许正是作者彼时心境的写照。

竹柏

竹者,有虚心之义,有傲霜之节;

柏者,有岁寒之心,有凌云之志 。

宁可食无肉,不可居无竹,

无肉令人瘦,无竹令人俗。

——苏东坡

寒暑不能移,岁月不能败者,惟松柏为然。

——苏东坡

3.“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”这清闲之意,在文中是如何体现的?

入夜即“解衣欲睡”

见“月色入户”便“欣然起行”

与怀民于庭中散步。

欣赏月下美景。

闲

【写作背景】宋神宗元丰二年(1079年),御史李定等摘录苏轼的几十篇诗文,指控他反对新法,作诗“诽谤朝廷”,逮捕入狱,差一点丢了性命。由于范镇、张方平等的营救,十二月获释出狱,最后虽查无实据,还是以“包藏祸心”“无人臣之节”的罪名,将他贬到黄州当团练副使。这就是历史上有名的“乌台诗案”。名为团练副使,实际上就是“罪人”,规定他“思过而自新”“不得擅去安置所”“不得签署公文”,虽有官衔,却无实权,也无事可做,实际上跟流放差不多。在黄州的苏轼,就成为“闲人”。元丰六年,是作者被贬谪到黄州的第四年。

张怀民当时也被贬官黄州,住于城南承天寺。

江山风月,本无常主,闲者便是主人。

——苏东坡《临皋闲题》

被贬杭州:欲把西湖比西子,谈妆浓抹总相宜。

被贬密州:但愿人长久,千里共婵娟。

被贬黄州:长江绕郭知鱼肥,好竹连山觉笋香。

被贬惠州:日啖(dàn)荔枝三百颗,不辞长做岭南人。

被贬琼州:垂天雌霓云端下,快意雄风海上来。

“何夜无月?何处无竹柏?”

这句话显然与实际不符,如何理解其含义?

月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷乐趣。作者正是借“何夜”“何处”句点明了这一真谛。这也正是作者能保持乐观进取精神的缘由。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

“但”字将笔触从眼前景物转向观景之人,非常自然地将“闲人”引出。两个“何”,点明眼前之景寻常,“但”字转折,表明观景的“闲人”并不寻常。从词义看,“但”是“只不过”的意思,转折语气本来平缓,然而在两个“何”的映衬下,却于平缓之中寓有超拔不群、迥异流俗之意。寥寥数语,意味隽永:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲──种种难言的感情尽在其中,也体现了作者旷达乐观的情怀。

写作特色

1.抓住特征描写景物。

2.景中有情,情景交融。

3.语言凝练。

比较两篇短文在句式、节奏、用词等方面的不同之处,说说它们分别带给你怎样的美感?

陶弘景是南北朝时期人,作品带有骈文特点,多用四字句构成对偶,句式整齐,节奏感强;间用散句,参差错落,于整齐中有变化。多用寻常词汇,浅显易懂,但为了形式的整齐,选词用字颇多斟酌。苏文自然成文,涉笔成趣,不事雕饰,天然中见真章,多用散句,散淡自然,四言到十言均有,间用整齐句式,节奏舒缓,不求统一。

骈文,又称骈体文、骈俪文或骈偶文;古代中国以字句两两相对而成篇章的文体,因其常用四字、六字句,故也称“四六文”或“骈四俪六”,它是和散文相对的一种文体,起源于汉末,形成于魏晋,盛行于南北朝。全篇以双句为主,最大特点是讲究对仗的工整和声律的铿锵,即所谓“骈偶”(两马并驾为骈,两人并处为偶)。

古今异义

四时俱备

晓雾将歇

夕日欲颓

月色入户

念无与为乐者

古义:四季;今义:时间

古义:消散;今义:休息

古义:坠落;今义:萎靡

古义:门; 今义:指人家

古义:考虑,想到;今义:想念

6.盖竹柏影也

7.但少闲人如吾两人者耳

8.但少闲人如吾两人者耳

古义:大概是,表推测原因;

今义:器物上部有遮盖作用的东西

古义:清闲的人;

今义:指与事无关的人,多含贬义

古义:语气词,“罢了”;今义:名词,耳朵

将要

想要

从

在

如果

欣赏,领悟

一起

欲:夕日欲颓

欲穷其林

自:自康乐以来

自三峡七百里中

自非亭午夜分

与:未复有能与其奇者

念无与为乐者

一词多义

1.五色交辉

2.夕日欲颓

3.相与步于中庭

1.名词作动词,辉映。

2.形容词作动词,坠落。

3.名词作动词,散步。

词类活用

盖竹柏影也。

解衣欲睡。

相与步于中庭

但少闲人如吾两人者耳

判断句,“也”表判断

省略句,省略主语“余”

倒装句,状语后置,应为“相与于中庭步”

定语后置,应为“但少如吾两人者闲人耳”

文言句式

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读