生物期中练习题 (一)(无答案)

图片预览

文档简介

生物期中练习题 (一)

1、将松树和桃树这两种植物相比较,它们最主要的区别是( )。

A.松树的种子外面有果皮包被着 B.松树没有果实,种子裸露着

C.松树的松球果包被着果皮 D.松树的松球果有鳞片

2、下列与蕨类植物生殖有关的是( )。

A.孢子 B.种子 C.果实 D.以上都不是

3、下列几种情况中,植物蒸腾作用最强的是( )。

A.气温37℃,阴天,无风 B.气温37℃,晴天,有风

C.气温20℃,阴天,有风 D.气温20℃,晴天,无风

4、俗话说:“大树底下好乘凉。”主要原因是( )。

A.大树的树冠遮挡住了阳光 B.大树有很强的蒸腾作用,带走了周围空气的热量

C.大树根系发达,使周围土壤中水分增多 D.大树能刮风,吹走了周围的热量

5、山东大学威海分校校园内今年迎来了两株千年银杏树。在移植过程中园林工人截去了古银杏树的大部分枝叶,这种做法的主要目的是( )。

A.阻止新陈代谢 B.降低蒸腾作用 C.阻止呼吸作用 D.阻止光合作用

6、在金鱼缸内放些新鲜的水草,对金鱼的意义是( )。

A.美观 B.为金鱼提供营养 C.增加水中二氧化碳的浓度 D.增加水中氧气的浓度

7、为提高农作物的产量,提高光合效率,下列哪些做法是可取的?( )。

①合理密植②尽量密植③间作套种④大面积单一作物种植

A.①④ B.①③ C.②③ D.②④

8、2007·临沂中考)将暗处理后甲叶片的主叶脉由图示处切断,乙叶片C处两面均贴上不透明的锡箔纸(如图所示)。置于阳光下,四个小时后,将甲、乙两叶片同时取下,脱色漂洗滴加碘液,发现B、D部分变蓝色,A、C部分未变蓝色。该实验证明植物进行光合作用需要( )。

A.水和二氧化碳 B.叶绿素和阳光 C.水和阳光 D.水和叶绿素

9、影响植物光合作用的外界条件主要是( )。

A.阳光和氧气 B.氧气和二氧化碳的浓度 C.阳光和温度 D.阳光和二氧化碳的浓度

10、下列不能进行光合作用的细胞是( )。

A.叶肉细胞 B.保卫细胞 C.叶表皮细胞 D.三者都是

11、如图表示的是在CO2浓度为1%和0.03%两种情况下,某农作物的光合作用强度与光照强度之间关系曲线图。据图分析,限制图中Q点光合作用的因素是( )。

①CO2浓度②光照强度

A.① B.② C.①和② D.与①②无关

生物期中练习题 (二)

1、某同学设计了如下图所示的实验装置来验证叶的蒸腾作用。取三支试管,各注入相同体积的清水,分别插入一棵大小相似的枝条,甲、乙装置枝条保留全部叶,丙装置枝条去掉全部叶,在三支试管中各滴入相同量的植物油,然后将甲、丙装置放到35℃环境中,乙装置放到15℃环境中,两小时后观察实验结果。请分析回答问题。

该实验可分为两组___实验:一组是___和___,其变量是___,实验结果是

___液面下降较大,可得出结论是___;另一组是___和___,其变量是___,实验结果是___液面下降较大,可得出结论是___。

2、右图是某同学为验证“氧气是绿色植物在光下制造的”而设计的实验装置,分析:

(1)试管中有气泡产生的是___装置,要证明此气泡是否是氧气,可以________。

(2)甲、乙构成一组对照实验,变量是___,得出的结论是______;甲、丙构成一组对照实验,变量是___,得出的结论是______;乙、丙能否构成一组对照 ___。为什么 _________。

3、在制作洋葱表皮细胞临时装片时,把载玻片放在实验台上,用___在载玻片中央滴一滴

___;而制作人体口腔上皮细胞装片时,则在载玻片中央滴一滴 __,其浓度为__ _,

目的是维持口腔上皮细胞的_ __,有利于观察。盖盖玻片时应用镊子夹起盖玻片,使它的___ 先接触载玻片上的液滴,然后_ __,以免_ __。

4、人口腔上皮细胞与洋葱表皮细胞的基本结构是___、___、___。

5、在显微镜中看到的物像是实物的放大像。放大倍数是__和__放大倍数的___。

6、(2007·济南中考)如图为一测定叶片光合作用装置的示意图,其中叶室由透明玻璃材料制成。请据图分析回答问题:

夏季上午将此装置放到阳光下,气体分析仪能测到含量逐渐减少的气体是___,该气体含量逐渐减少的原因是_______。

7、下列是细胞发生的一系列变化,它们分别是:1是指 ,2、3是 ,4是 其结果是形成 。

4

8、克隆羊“多莉”诞生的过程是这样的:科学家先将A羊卵细胞的细胞核取出,再将B羊乳腺细胞经过分裂形成小小的胚胎,再将这个胚胎移入C羊的子宫,让它继续发育一段时间

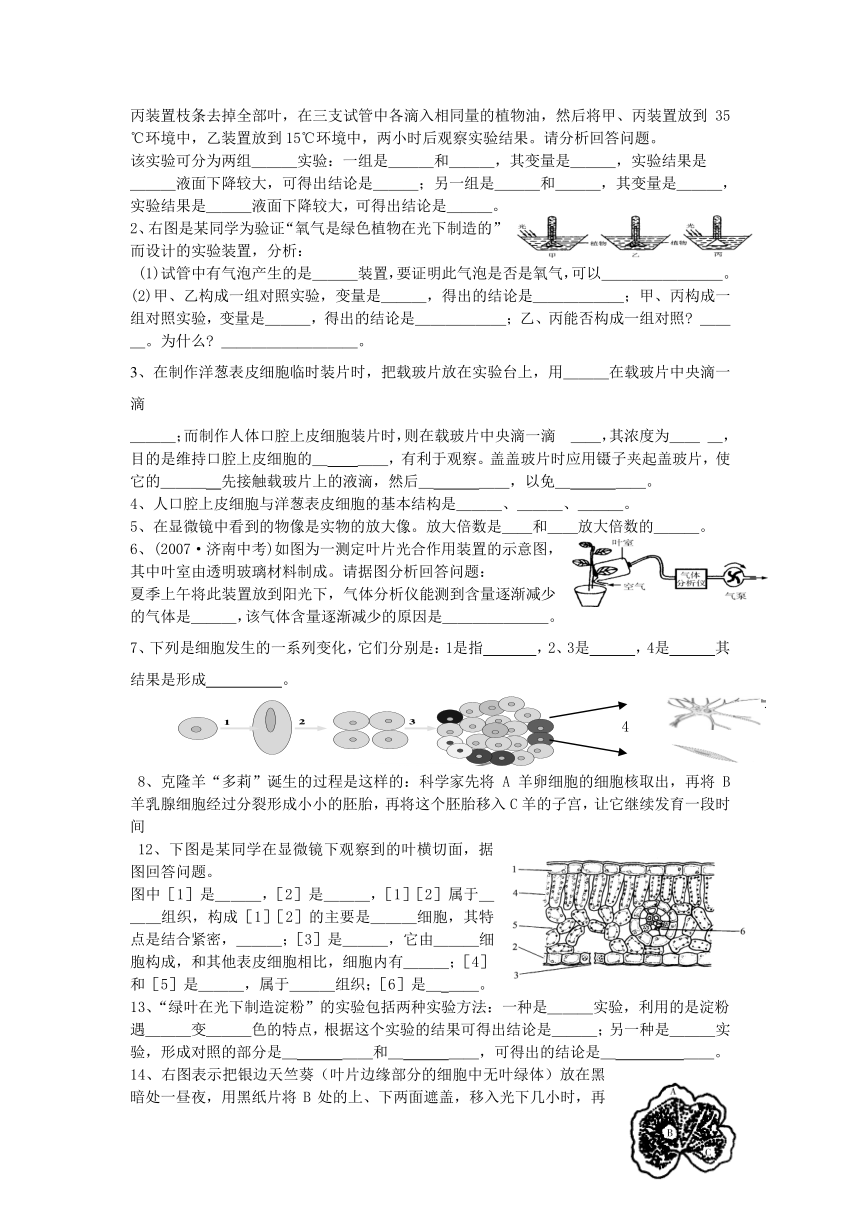

12、下图是某同学在显微镜下观察到的叶横切面,据图回答问题。

图中[1]是___,[2]是___,[1][2]属于___组织,构成[1][2]的主要是___细胞,其特点是结合紧密,___;[3]是___,它由___细胞构成,和其他表皮细胞相比,细胞内有___;[4]和[5]是___,属于___组织;[6]是_ __。

13、“绿叶在光下制造淀粉”的实验包括两种实验方法:一种是___实验,利用的是淀粉

遇___变___色的特点,根据这个实验的结果可得出结论是___;另一种是___实验,形成对照的部分是_ __和_ __,可得出的结论是_ __。

14、右图表示把银边天竺葵(叶片边缘部分的细胞中无叶绿体)放在黑暗处一昼夜,用黑纸片将B处的上、下两面遮盖,移入光下几小时,再经酒精隔水加热后加碘液出现的变化。分析回答:

(1)实验前将植株放在黑暗处一昼夜的目的是______。

(2)叶片在酒精中隔水加热后,绿色的部分变成___色,这是因为叶片中的_ __溶解到酒精中去了。

(3)加碘液后,发现A、B两处均不变蓝,原因是:

A处:________________。B处:_________________。

(4)C处遇碘变蓝,证明光合作用的产物是_ __。

(5)本实验有两组对照实验:一组是___和__ _,其变量是_ __,可得出的结论

是_____;另一组是___和___,其变量是___,可得出的结论是______。

15、在制作洋葱表皮细胞临时装片时,把载玻片放在实验台上,用___在载玻片中央滴一滴___;而制作人体口腔上皮细胞装片时,则在载玻片中央滴一滴__,其浓度为___,

16、(2007·济南中考)气体是如何进出植物叶片的?某同学制作了叶片横切面的临时装片放到显微镜下观察,结果发现__ _是植物体与外界进行气体交换的“窗口”。他若用此装片进一步观察细胞分裂,能成功吗?_ __。

17(2007·四川泸州中考)下面是某同学设计的探究光合作用需要某种原料的实验装置和方法。请你动动脑分析回答下列问题:将天竺葵放在黑暗处一昼夜,按图示装置好后,光照2小时~3小时。取下叶片A和B,去掉叶片中的叶绿素,然后用碘液分别检验。

(1)根据实验设计可以推测该同学对探究的问题作出的假设是___。

(2)在实验中,A组对B组起___作用。

(3)25%的氢氧化钠溶液具有___的作用。

(4)用碘液分别检验后,不能变蓝的叶片是___,说明它没有进行___作用。

后,一只可爱的小羊就诞生了,这就是“多莉”。根据上述过程回答问题:

(1)C羊是“多莉”羊的母亲吗?___。 (2)“多莉”的多数特征像___羊。

(3)上述过程证明了生物的遗传物质主要存在于___。

9、10、(2007·济南中考)气体是如何进出植物叶片的?某同学制作了叶片横切面的临时装片放到显微镜下观察,结果发现___是植物体与外界进行气体交换的“窗口”。他若用此装片进一步观察细胞分裂,能成功吗?___。

10、一台显微镜的目镜为10×,如果用这台显微镜观察洋葱表皮细胞的同一部位,选下列哪种物镜,视野内看到的细胞数目最少( )

A 10 × B 15 × C 40 × D 5 ×

11、2.制作叶横切面临时装片时,正确的切片方法是( )。

A.迅速地一次切割 B.缓慢切下 C.迅速来回拉切 D.缓慢来回切

12、6.下列哪种物质不通过气孔进出?( )。

A.氧气 B.二氧化碳 C.无机盐 D.水

13、下列描述与植物的蒸腾作用无关的是( )。

A.提高空气湿度,增加降水 B.降低植物体的温度

C.促进根从土壤中吸收水分 D.促进植物体对无机盐的吸收

14、银边天竺葵的叶片经光照后,脱去叶绿素,滴上碘酒后叶片的变化是( )。

A.变蓝 B.边缘不变蓝,其他部位变蓝 C.不变蓝 D.边缘变蓝,其他部位不变蓝

15、把绿色的叶片放在黑暗处几小时后,再把叶片的一部分遮光,其他部分曝光。一段时间后,经脱色、漂洗后再用碘液处理,结果遮光部分不变蓝,曝光部分变蓝。本实验说明( )。

①光合作用需要光②光合作用需要二氧化碳③光合作用需要叶绿体

④光合作用放出氧气 ⑤光合作用制造淀粉

A.①③ B.②④ C.①⑤ D.③⑤

16、王明种植的萝卜喜获丰收,使萝卜增产的物质主要来自( )。

A.土壤中的水分和无机盐 B.土壤中的水分和空气中的二氧化碳

C.空气中的水分和二氧化碳 D.空气中的二氧化碳和土壤中的有机物

17、物像在视野的左下方,要使物像移到视野中央,应该向( )移动玻片标本。

A.左上方 B.右上方 C.左下方 D.右下方

18、使用显微镜观察标本时,由低倍物镜换成高倍物镜时,视野内的变化是( )。

A.细胞数目减少 B.细胞数目增多 C.细胞数目不变 D.无法找到细胞

19、观察临时装片时,视野里出现了污点,污点不可能在( )。

A.物镜上 B.目镜上 C.装片上 D.反光镜上

20、生物与非生物的最本质的区别是生物具有( )

A、应激性 B、细胞结构 C、生长现象 D、新陈代谢作用

1、将松树和桃树这两种植物相比较,它们最主要的区别是( )。

A.松树的种子外面有果皮包被着 B.松树没有果实,种子裸露着

C.松树的松球果包被着果皮 D.松树的松球果有鳞片

2、下列与蕨类植物生殖有关的是( )。

A.孢子 B.种子 C.果实 D.以上都不是

3、下列几种情况中,植物蒸腾作用最强的是( )。

A.气温37℃,阴天,无风 B.气温37℃,晴天,有风

C.气温20℃,阴天,有风 D.气温20℃,晴天,无风

4、俗话说:“大树底下好乘凉。”主要原因是( )。

A.大树的树冠遮挡住了阳光 B.大树有很强的蒸腾作用,带走了周围空气的热量

C.大树根系发达,使周围土壤中水分增多 D.大树能刮风,吹走了周围的热量

5、山东大学威海分校校园内今年迎来了两株千年银杏树。在移植过程中园林工人截去了古银杏树的大部分枝叶,这种做法的主要目的是( )。

A.阻止新陈代谢 B.降低蒸腾作用 C.阻止呼吸作用 D.阻止光合作用

6、在金鱼缸内放些新鲜的水草,对金鱼的意义是( )。

A.美观 B.为金鱼提供营养 C.增加水中二氧化碳的浓度 D.增加水中氧气的浓度

7、为提高农作物的产量,提高光合效率,下列哪些做法是可取的?( )。

①合理密植②尽量密植③间作套种④大面积单一作物种植

A.①④ B.①③ C.②③ D.②④

8、2007·临沂中考)将暗处理后甲叶片的主叶脉由图示处切断,乙叶片C处两面均贴上不透明的锡箔纸(如图所示)。置于阳光下,四个小时后,将甲、乙两叶片同时取下,脱色漂洗滴加碘液,发现B、D部分变蓝色,A、C部分未变蓝色。该实验证明植物进行光合作用需要( )。

A.水和二氧化碳 B.叶绿素和阳光 C.水和阳光 D.水和叶绿素

9、影响植物光合作用的外界条件主要是( )。

A.阳光和氧气 B.氧气和二氧化碳的浓度 C.阳光和温度 D.阳光和二氧化碳的浓度

10、下列不能进行光合作用的细胞是( )。

A.叶肉细胞 B.保卫细胞 C.叶表皮细胞 D.三者都是

11、如图表示的是在CO2浓度为1%和0.03%两种情况下,某农作物的光合作用强度与光照强度之间关系曲线图。据图分析,限制图中Q点光合作用的因素是( )。

①CO2浓度②光照强度

A.① B.② C.①和② D.与①②无关

生物期中练习题 (二)

1、某同学设计了如下图所示的实验装置来验证叶的蒸腾作用。取三支试管,各注入相同体积的清水,分别插入一棵大小相似的枝条,甲、乙装置枝条保留全部叶,丙装置枝条去掉全部叶,在三支试管中各滴入相同量的植物油,然后将甲、丙装置放到35℃环境中,乙装置放到15℃环境中,两小时后观察实验结果。请分析回答问题。

该实验可分为两组___实验:一组是___和___,其变量是___,实验结果是

___液面下降较大,可得出结论是___;另一组是___和___,其变量是___,实验结果是___液面下降较大,可得出结论是___。

2、右图是某同学为验证“氧气是绿色植物在光下制造的”而设计的实验装置,分析:

(1)试管中有气泡产生的是___装置,要证明此气泡是否是氧气,可以________。

(2)甲、乙构成一组对照实验,变量是___,得出的结论是______;甲、丙构成一组对照实验,变量是___,得出的结论是______;乙、丙能否构成一组对照 ___。为什么 _________。

3、在制作洋葱表皮细胞临时装片时,把载玻片放在实验台上,用___在载玻片中央滴一滴

___;而制作人体口腔上皮细胞装片时,则在载玻片中央滴一滴 __,其浓度为__ _,

目的是维持口腔上皮细胞的_ __,有利于观察。盖盖玻片时应用镊子夹起盖玻片,使它的___ 先接触载玻片上的液滴,然后_ __,以免_ __。

4、人口腔上皮细胞与洋葱表皮细胞的基本结构是___、___、___。

5、在显微镜中看到的物像是实物的放大像。放大倍数是__和__放大倍数的___。

6、(2007·济南中考)如图为一测定叶片光合作用装置的示意图,其中叶室由透明玻璃材料制成。请据图分析回答问题:

夏季上午将此装置放到阳光下,气体分析仪能测到含量逐渐减少的气体是___,该气体含量逐渐减少的原因是_______。

7、下列是细胞发生的一系列变化,它们分别是:1是指 ,2、3是 ,4是 其结果是形成 。

4

8、克隆羊“多莉”诞生的过程是这样的:科学家先将A羊卵细胞的细胞核取出,再将B羊乳腺细胞经过分裂形成小小的胚胎,再将这个胚胎移入C羊的子宫,让它继续发育一段时间

12、下图是某同学在显微镜下观察到的叶横切面,据图回答问题。

图中[1]是___,[2]是___,[1][2]属于___组织,构成[1][2]的主要是___细胞,其特点是结合紧密,___;[3]是___,它由___细胞构成,和其他表皮细胞相比,细胞内有___;[4]和[5]是___,属于___组织;[6]是_ __。

13、“绿叶在光下制造淀粉”的实验包括两种实验方法:一种是___实验,利用的是淀粉

遇___变___色的特点,根据这个实验的结果可得出结论是___;另一种是___实验,形成对照的部分是_ __和_ __,可得出的结论是_ __。

14、右图表示把银边天竺葵(叶片边缘部分的细胞中无叶绿体)放在黑暗处一昼夜,用黑纸片将B处的上、下两面遮盖,移入光下几小时,再经酒精隔水加热后加碘液出现的变化。分析回答:

(1)实验前将植株放在黑暗处一昼夜的目的是______。

(2)叶片在酒精中隔水加热后,绿色的部分变成___色,这是因为叶片中的_ __溶解到酒精中去了。

(3)加碘液后,发现A、B两处均不变蓝,原因是:

A处:________________。B处:_________________。

(4)C处遇碘变蓝,证明光合作用的产物是_ __。

(5)本实验有两组对照实验:一组是___和__ _,其变量是_ __,可得出的结论

是_____;另一组是___和___,其变量是___,可得出的结论是______。

15、在制作洋葱表皮细胞临时装片时,把载玻片放在实验台上,用___在载玻片中央滴一滴___;而制作人体口腔上皮细胞装片时,则在载玻片中央滴一滴__,其浓度为___,

16、(2007·济南中考)气体是如何进出植物叶片的?某同学制作了叶片横切面的临时装片放到显微镜下观察,结果发现__ _是植物体与外界进行气体交换的“窗口”。他若用此装片进一步观察细胞分裂,能成功吗?_ __。

17(2007·四川泸州中考)下面是某同学设计的探究光合作用需要某种原料的实验装置和方法。请你动动脑分析回答下列问题:将天竺葵放在黑暗处一昼夜,按图示装置好后,光照2小时~3小时。取下叶片A和B,去掉叶片中的叶绿素,然后用碘液分别检验。

(1)根据实验设计可以推测该同学对探究的问题作出的假设是___。

(2)在实验中,A组对B组起___作用。

(3)25%的氢氧化钠溶液具有___的作用。

(4)用碘液分别检验后,不能变蓝的叶片是___,说明它没有进行___作用。

后,一只可爱的小羊就诞生了,这就是“多莉”。根据上述过程回答问题:

(1)C羊是“多莉”羊的母亲吗?___。 (2)“多莉”的多数特征像___羊。

(3)上述过程证明了生物的遗传物质主要存在于___。

9、10、(2007·济南中考)气体是如何进出植物叶片的?某同学制作了叶片横切面的临时装片放到显微镜下观察,结果发现___是植物体与外界进行气体交换的“窗口”。他若用此装片进一步观察细胞分裂,能成功吗?___。

10、一台显微镜的目镜为10×,如果用这台显微镜观察洋葱表皮细胞的同一部位,选下列哪种物镜,视野内看到的细胞数目最少( )

A 10 × B 15 × C 40 × D 5 ×

11、2.制作叶横切面临时装片时,正确的切片方法是( )。

A.迅速地一次切割 B.缓慢切下 C.迅速来回拉切 D.缓慢来回切

12、6.下列哪种物质不通过气孔进出?( )。

A.氧气 B.二氧化碳 C.无机盐 D.水

13、下列描述与植物的蒸腾作用无关的是( )。

A.提高空气湿度,增加降水 B.降低植物体的温度

C.促进根从土壤中吸收水分 D.促进植物体对无机盐的吸收

14、银边天竺葵的叶片经光照后,脱去叶绿素,滴上碘酒后叶片的变化是( )。

A.变蓝 B.边缘不变蓝,其他部位变蓝 C.不变蓝 D.边缘变蓝,其他部位不变蓝

15、把绿色的叶片放在黑暗处几小时后,再把叶片的一部分遮光,其他部分曝光。一段时间后,经脱色、漂洗后再用碘液处理,结果遮光部分不变蓝,曝光部分变蓝。本实验说明( )。

①光合作用需要光②光合作用需要二氧化碳③光合作用需要叶绿体

④光合作用放出氧气 ⑤光合作用制造淀粉

A.①③ B.②④ C.①⑤ D.③⑤

16、王明种植的萝卜喜获丰收,使萝卜增产的物质主要来自( )。

A.土壤中的水分和无机盐 B.土壤中的水分和空气中的二氧化碳

C.空气中的水分和二氧化碳 D.空气中的二氧化碳和土壤中的有机物

17、物像在视野的左下方,要使物像移到视野中央,应该向( )移动玻片标本。

A.左上方 B.右上方 C.左下方 D.右下方

18、使用显微镜观察标本时,由低倍物镜换成高倍物镜时,视野内的变化是( )。

A.细胞数目减少 B.细胞数目增多 C.细胞数目不变 D.无法找到细胞

19、观察临时装片时,视野里出现了污点,污点不可能在( )。

A.物镜上 B.目镜上 C.装片上 D.反光镜上

20、生物与非生物的最本质的区别是生物具有( )

A、应激性 B、细胞结构 C、生长现象 D、新陈代谢作用