第23课《孟子》三章 课件(共102张PPT)

文档属性

| 名称 | 第23课《孟子》三章 课件(共102张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-21 13:55:20 | ||

图片预览

文档简介

(共102张PPT)

《孟子》三章之

得道多助失道寡助

1.学习文言实词虚词,加强基础积累。

2.理清文章思路,把握文章内容。

3.反复诵读,品味语言,感受孟子酣畅淋漓、灵活而丰富多彩的论辩艺术

学习目标

孟子是儒学大家,名轲,字子舆,邹(现山东邹县)人,战国时期思想家、政治家、教育家。他是儒家思想代表人物,地位仅次于孔子,后世常以“孔孟”并称。与弟子著有《孟子》一书,该书长于言辞,其文气势磅礴,论证严密,富有说服力和感染力,对后来散文的发展有很大影响。本文是一篇精悍短小的文言议论文。

作者简介

《孟子》是儒家的经典著作,战国中期孟子及其弟子万章、公孙丑等著。最早见于赵岐《孟子题辞》:“此书,孟子之所作也,故总谓之《孟子》”。《孟子》被南宋朱熹列为“四书”(另外三本为《大学》《中庸》《论语》)。

得道多助,失道寡助

孟子是儒学大家,名轲,字子舆,邹(现山东邹县)人,战国时期思想家、政治家、教育家。他是儒家思想代表人物,地位仅次于孔子,后世常以“孔孟”并称。与弟子著有《孟子》一书,该书长于言辞,其文气势磅礴,论证严密,富有说服力和感染力,对后来散文的发展有很大影响。本文是一篇精悍短小的文言议论文

背景链接

得道多助,失道寡助

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故日:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

整体感知

文章翻译

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势

译 文

得道多助,失道寡助

天时不如地利,地利不如人和。

有利于作战的天气、时令。

物质条件的优势。

作战时人心一致、内部团结。

有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。一座方圆三里的小城,有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这(是)有利于作战的天气时令不如有利于作战的地理形式。

译 文

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,

必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

这。

连词,表顺承。

句首发语词,表示将要发表议论。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非

不多也,委而去之,是地利不如人和也。

泛指武器装备。兵,兵器。革,皮革制成的甲、胄、盾之类。

城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充足啊,但是,守城一方还是弃城而逃,这是因为作战的地理形势再好,也比不上人心所向、内部团结啊。

译 文

护城河。

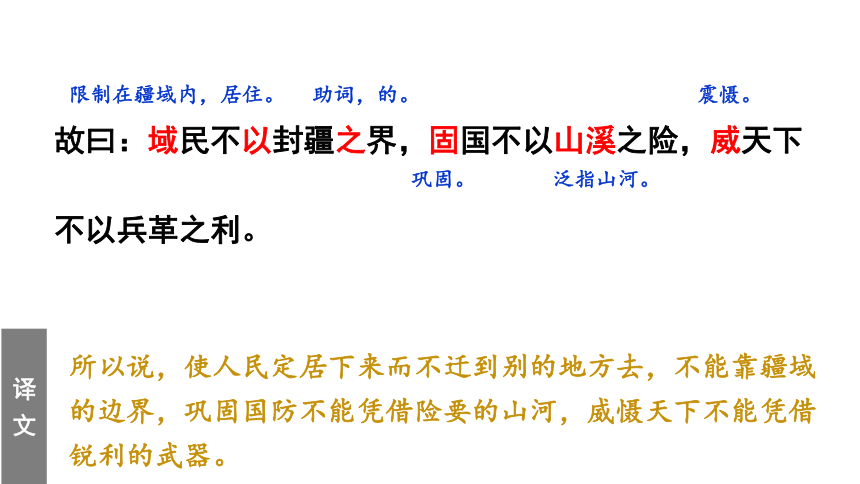

故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下

不以兵革之利。

限制在疆域内,居住。

巩固。

泛指山河。

震慑。

所以说,使人民定居下来而不迁到别的地方去,不能靠疆域的边界,巩固国防不能凭借险要的山河,威慑天下不能凭借锐利的武器。

译 文

助词,的。

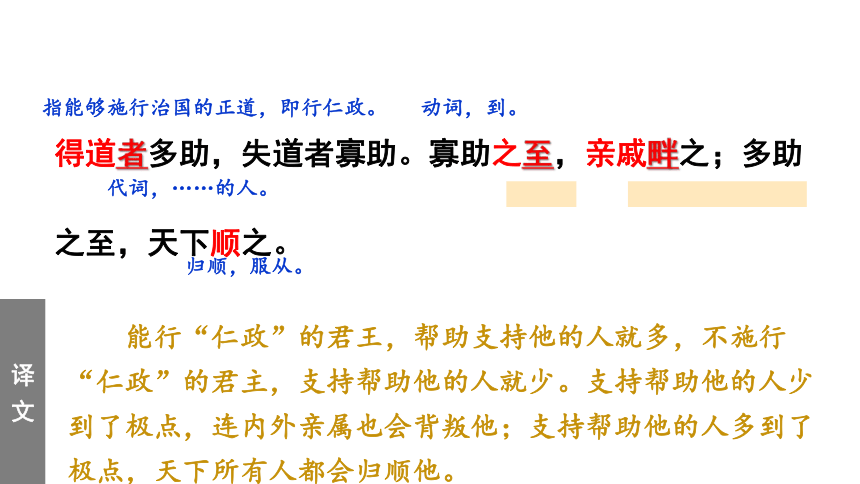

得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助

之至,天下顺之。

指能够施行治国的正道,即行仁政。

动词,到。

能行“仁政”的君王,帮助支持他的人就多,不施行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。支持帮助他的人少到了极点,连内外亲属也会背叛他;支持帮助他的人多到了极点,天下所有人都会归顺他。

译 文

代词,……的人。

归顺,服从。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,

战必胜矣。

凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲属都反对背叛的君王。所以,能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

译 文

介词,凭借。

通假字

(“畔”同“叛”,背叛)

字词过关

古今异义

1、城

古义:内城

今义:城市

2、池

古义:护城河

今义:水塘

3、委

古义:放弃

今义:委屈、不甘心

4、国

古义:国防

今义:国家

5、亲戚

古义:泛指内外亲属,包括父系亲属和母系亲属,包括父母兄弟。

今义:跟自己家庭有婚姻关系或血统关系的家庭或其他成员,亲属,不包括父母兄弟。

6、去

古义:离开

今义:往、到

7、域

古义:这里用作动词,限制。

今义:地域

8、是

古义:这

今义:关系词。表示肯定判断之词

9、兵

古义:兵器

今义:士兵

一词多义

1、利

⑴天时不如地利:有利条件

⑵兵革非不坚利:锐利

2、之

⑴三里之城:的,助词

⑵多助之至:到

⑶天下顺之:代词,指得道者。

⑷环而攻之而不胜:代词,代指这座城

3、时

⑴天时不如地利,地利不如人和:气候,时令

⑵长风破浪会有时,直挂云帆济沧海:时机,机会

⑶自云先世避秦时乱:代,朝

⑷每自比于管仲乐毅,时人莫之许也:当时的

⑸四时之景不同,而乐亦无穷也:季度,季节

⑹当是时,妇手拍儿声:时候

4、和

⑴天时不如地利,地利不如人和:和谐,和乐

⑵春和景明:和煦

5、去

⑴委而去之:离开,逃离,逃亡

⑵去死肌,杀三虫:除去,去掉

⑶西蜀之去南海:相距,远离

⑷公然抱茅入竹去:前往,到别处

⑸我以日始出时去人近也:距离

6、胜

⑴环而攻之而不胜:取胜

⑵予观夫巴陵胜状:非常美好,美妙

⑶跨州连郡者不可胜数:尽,完

⑷驴不胜怒,蹄之:能承担,能承受

⑸日出江花胜红火,春来江水绿如蓝:胜过,超过

7、固

⑴固国不以山溪之险:使……巩固

⑵汝心之固,固不可彻:固执,顽固

⑶固以怪之矣:原来,本来

⑷君子固穷:安守,坚守

8、亡

⑴今亡亦死,举大计亦死:逃跑

⑵出则无敌国外患者,国恒亡:灭亡

9、城

⑴三里之城,七里之郭:内城

⑵城非不高也:城墙

本文就战争问题展开论述,战争中最重要的因素是什么,你是如何看出来的 孟子关于战争胜负的观点是什么

课文赏析

战争的要素是“天时”、“地利”、“人和”;孟子所持的观点是:天时不如地利,地利不如人和)

孟子是如何论证自己的观点的呢 用了哪些论证方法

返回

逐层深入论证,用了举例论证的手法。论述“天时不如地利”,从攻方的角度加以论证,论述“地利不如人和”从守方的角度加以论证

决定战争胜负的三个要素是什么?其中起决定性作用的要素是什么?

三要素

天时

地利

人和

起决定性作用

《得道多助,失道寡助》这篇短文的中心论点是“天时不如地利,地利不如人和”还是“得道者多助,失道者寡助”?

“天时不如地利,地利不如人和”是中心论点,“得道者多助,失道者寡助”是结论。

本文从决定战争胜负的因素这一角度出发,通过对“天时”、“地利”、“人和”三个条件的比较,阐述了“人和”对战争胜利的决定性作用。由此,再加引申,推出“得道者多助,失道者寡助”的论断,阐明了施行“仁政”的必要性。文章用层层推理的方法进行论证,开篇即提出论点:“天时不如地利,地利不如人和”,接着设例进行论证,再据此阐发引申,层层深入,最后得出断语,逻辑性很强。因此认定:“得道者多助,失道者寡助”是结论,不是中心论点,中心论点是“天时不如地利,地利不如人和”。

这篇短论在论证方法上有什么特色?

(1)逐层论证,层层深入。文章第1段,开门见山提出中心论点,接着运用战例,分别论证了“天时不如地利”,“地利不如人和”,突出了“人和”的重要;第4段进一步阐发,说明,欲得“人和”,必先要“得道”。全文紧紧围绕得“人和”这一中心,环环相扣,逐层推理,显示出极其严密的论证艺术和极强的逻辑性。

深入探究

(2)论证中运用排比、对比等手法,使文章气势恢宏,笔酣墨畅,结构缜密。

(3)文章上部分运用举例说明,下部分运用对比论证方法,更加突出其论点。

(1)文章善于运用设喻的方法。从文章末端看,孟子虽反对战争,却多次提到战争。这是为了迎合诸侯们的心理打个比方,以便有机会向诸侯们宣传自己的“仁政”主张。

(2)文章析理精微,议论恢宏,气势奔放,阐明引申层层深入,逻辑性很强;还采用了排比的修辞方法,使文章语气强烈,具有说服力。

写作特色

得道多助,失道寡助

观点——天时不如地利,地利不如人和

材料

进攻——天时不如地利

防御——地利不如人和

类推

域民——不以封疆之界

固国——不以山溪之险

威天下——不以兵革之利

结论

得道(者)多助——天下顺之

失道(者)寡助——亲戚畔之

战争需要人和

治国需要人和

施行“仁政”

板书设计

孟子文章气势磅礴、逻辑严密的风采,而且对“和”这一传统文化精华有了新的感悟,“和”的思想内容随着社会发展不断丰富,现在“和”包括了和谐、和睦、和平、祥和、和善与中和等含义,蕴涵着和以处众、和衷共济、政通人和、内和外顺等深刻的处世哲学和人生理念。这种思想对处理国际关系、人与人之间关系、商业关系以及人与自然之间的关系,具有普遍的指导意义。

主旨归纳

如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也?

孟

子

王侯将相宁有种乎?

陈

涉

人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。

司

马

迁

待从头,收拾旧山河,朝天阙。

岳

飞

人生自古谁无死,

留取丹心照汗青。

文

天

祥

苟利国家生死已,

岂因祸福趋避之。

林则徐

生当作人杰,

死亦为鬼雄。

秋

瑾

鲁迅

我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,

有为民请命的人,有舍身求法的人……虽是等于为帝王将相

作家谱的所谓“正史”,也往往掩不住他们的光耀,这就

是中国的脊梁。

富贵不能淫

读

写

感

学习目标

积累文言词汇,培养文言语感,明确论点论据和论证方法。

写出论证思路。

体会孟子思想及社会意义。

自主学习

解

题

富贵不能淫

惑乱,迷惑

疏通文意

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

难道

有大志,有作为、有气节的男子

真正,确实

吗

停息

景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的大丈夫吗?他们一发怒,诸侯们就都害怕;他们安静下来,天下便平安无事。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?

子未学礼乎?

孟子说:“这个怎么能够叫大丈夫(有大志、有作为、有气节的男子)呢 ”你没有学过礼吗

你

怎么,哪里

这

能

丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,

母命之,往送之门,戒之曰:

成年男子

行冠礼

教导、训诲

助词,不译,主谓间取消句子的独立性

告诫

男子举行加冠礼的时候,父亲给予训导;女子出嫁的时候,母亲给予训导,送她到门口,告诫她说:

‘往之女家,必敬必戒,无违夫子’

以顺为正者, 妾妇之道也。

去、到

同“汝”,你

谨慎

丈夫

顺从

准则,标准

‘到了你丈夫家里,一定要恭敬.一定要谨慎,不要违背你的丈夫!’把顺从作为准则,是妇人家遵循的道理。

居天下之广居,立天下之 正位,行

天下之 大道;

住宅

居住

(大丈夫应该)住在天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走着天下最正确的大道——义.

疏通文义

阅读下列材料,讨论“居天下之广居……”三句话的含义。

孟子曰:“言非礼义,谓之自暴也;吾身不能居仁由义,谓之自弃也。仁,人之安宅也;义,人之正路也。” “仁,人心也;义,人路也。”孔子曰:“不学礼,无以立。”

居天下之广居,立天下之 正位,行

天下之 大道;

住宅

居住

住在天下最宽敞的房子‘仁’里,站在天下最正确的位置‘礼’里,走在天下最光明的大路‘义’上。

得志,与民由之,不得志,独行其道。

实现

遵循

能实现理想的时候,便与老百姓一同遵循正道而行;不能实现理想的时候,便独自走自己的道路。

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不

能屈,此之谓 大丈夫。”

富贵不能迷乱他的思想,贫贱不能改变他的操守,威武不能压服他的意志,这才叫作大丈夫

使...迷惑(惑乱)

这

使...屈服

使...改变(动摇)

往之女家,必敬必戒。( )

“女”同“汝”,你

通假字

丈夫之冠也

( )

父命之( )

与民由之( )

古义:男子;今义:已婚女子的配偶。

古义:教导、训诲;今义:命令,生命

古义:遵循;今义:介词,从

古今异义

妾妇之道也( )

不得志,独行其道( )

法则,规律

道路

古今异义

丈夫之冠也

名词用作动词,行冠礼。

词语活用

判断句:

以顺为正者,妾妇之道也( “……者,……也”表判断 )

文言句式

合作探究

本文内容是一场______与______(辩论人)关于_______(辩题)的辩论。

把握内容

①公孙衍和张仪是大丈夫。因为他们“一怒而诸侯惧,安居而天下熄”,叱咤风云,威震四方。

把握内容

景春的观点是什么?他持有此观点的依据是什么?反问句及“诚”字有何作用?

②反问句加强语气,加上“诚”起加重语气的作用,表现景春对公孙衍和张仪的崇拜之情。

景春之见

1.比较朗读下面三句话,感受原文中景春的语气。

公孙衍、张仪乃大丈夫也。

公孙衍、张仪岂不大丈夫哉?

公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?

双重否定(反问+否定词)、诚

笃定崇敬

这种语气是怎么表现出来的?

①孟子认为公孙衍与张仪不是大丈夫。

把握内容

孟子赞成景春的观点吗?他是怎样反驳景春的?

②作者通过描写女子出嫁母亲的嘱咐,得出“以顺为正”是妾妇之道的观点,以此与公孙衍和张仪作比,意在表明他们只是没有原则地顺从君主的意志,不是大丈夫。

孟子之见

1.孟子认为二人不是大丈夫,比较朗读下面三个句子,你觉得应什么样的语气读原句?

是非大丈夫也。

是得为大丈夫乎?

是焉得为大丈夫乎?

质疑不屑

这种语气是怎么表现出来的?

反问句、焉

三纲五常

三从四德

妇有“七去”

请用一个字来概括妾妇之道。

顺

三纲

“三纲”是指“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”,要求为臣、为子、为妻的必须绝对服从于君、父、夫,同时也要求君、父、夫为臣、子、妻作出表率。它反映了封建社会中君臣、父子、夫妇之间的一种等级森严的的道德关系。

“五常”即仁、义、礼、智、信,“仁”即爱人、孝悌、忠恕等。“义”指封建道德规范和标准。“礼”是各种封建礼仪、制度和规范。“智”为判别是非之心。“信”系忠诚守信。这些都是用以调整君臣、父子、兄弟、夫妻、朋友等人伦关系的行为准则。

五常

三从四德

三从:未嫁从父,既嫁从夫,夫死从子。

四德:妇德、妇言、妇容、妇工。

休妻的必备条件有七项,倘具备其中之一,即可弃其妻,使婚姻关系终止。依《大戴礼记 ·本命》载:“妇有七出,不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去。”

妇有“七去”

认识张仪、公孙衍的本质

阅读下面的材料,结合上文对“妾妇之道”的分析,说说你认为张仪、公孙衍是什么样的人。

一、识其人

战国时期思想家、教育家,是儒家思想的代表人物,地位仅次于孔子,被尊为“亚圣。

孟轲 字子舆

宣扬"仁政",最早提出"民贵君轻"思想.

他曾游梁,说惠王,不能用;乃见齐宣王,为客卿。宣王对他很客气,可是也始终不用。于是孟子归而述孔子之意,教授弟子。

孟子其文:

排比铺陈

对比鲜明

句式工整

气势磅礴

说理透彻

二、读准音

【quǎn】 【yuè】 【gé】 【xī】

二、读准音

行拂(fú)乱其所为

法家拂(bì)士

弼马温——谁的称号?

二、读准音

(zēng) 同“增”

(céng) 同 “层”荡胸生曾云

【 kōng】

【kòng】~乏

三、读出韵律

注意下列句子的朗读节奏:

⒈故 /天 /将 降 大 任/ 于 是 人 也

⒉空 乏 /其 身,行 /拂 乱/ 其 所 为

⒊所 以/ 动 心 忍 性,曾 益/ 其 所 不 能

⒋入 /则 无/ 法 家 拂 士,出/ 则 无/ 敌 国 外 患 者

三、读出韵律

舜/发于/畎亩之中,傅说/举于/版筑之间,胶鬲/举于鱼盐/之中,管夷吾/举于士,孙叔敖/举于海,百里奚举于/市。故/天/将降大任/于是人也,必先苦/其心志,劳/其筋骨,饿/其体肤,空乏/其身,行/拂乱/其所为,所以/动心/忍性,曾益/其所不能。

人/恒过,然后/能改;困/于心,衡/于虑,而后作;征/于色,发/于声,而后喻。入/则无法家拂士,出/则无敌国外患者,国/恒亡。然后/知/生于忧患/而死于安乐也。

选三位同学范读课文,其余同学评点。

一人读,大家听,纠正读音。

朗读课文

三、读出韵味

放声齐读——在抑扬顿挫中体会孟子文章的美感

四、积累梳理

舜/发于/畎亩之中

舜在历山耕田,后被尧起用,成为尧的继承人。

发,兴起,指被任用。畎亩,田地。

傅说/举于/版筑之间,

傅说原在傅岩为人筑墙,因以傅为姓,后被殷王武丁任用为相。举,选拔、任用。版筑,古人筑墙,在两块夹板中间放土,再用杵夯实。筑,捣土用的杵。

四、积累梳理

胶鬲/举于鱼盐/之中,

管夷吾/举于士,

胶鬲原以贩卖鱼盐为生,西伯(周文王)把他举荐给纣王。后来,他又辅佐周武王。

管仲(字夷吾)原是齐国公子纠的臣,纠与公子小白(即后来的齐桓公)争夺君位失败,管仲作为罪人被押回齐国,后经鲍叔牙推荐,被齐桓公任用为相。士,狱官。举于士,被从狱官手中释放出来,进而得到任用。

四、积累梳理

孙叔敖/举于海,

百里奚举于/市。

孙叔敖隐居海滨,楚庄王知道他有才能,用他为相。

百里奚,春秋时期虞国大夫。虞亡后被俘,由晋入秦,又逃到楚。后来秦穆公用五张公羊皮把他赎出来,用为大夫。市,集市。

人物 出身 成就 共同点

舜

傅说 胶鬲 管夷吾 孙叔敖 百里奚 共同点

四、积累梳理

人物 出身 成就 共同点

舜 畎亩(农夫) 天子

地位低下

历经磨难

终成大器

(由此作者想告诉我们?)

傅说 版筑(泥瓦匠) 相 胶鬲 鱼盐(小贩) 相 管夷吾 士(罪人) 相 孙叔敖 海(隐者) 相 百里奚 市(逃犯) 相 四、积累梳理

四、积累梳理

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,

劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所

为,所以动心忍性,曾益其所不能。

责任,使命。

使…痛苦

思想

意志

使…劳累

使…饥饿

财资缺乏。这里是动词,使他身处贫困之苦。

用(这些)来 使……惊动;忍,使……坚韧。

四、积累梳理

所以上天要成就一个人,就要送给他一份人生锦囊。这份锦囊的名字,就叫 。锦囊里有:

四、积累梳理

所以上天要成就一个人,就要送给他一份人生锦囊。这份锦囊的名字,就叫 磨难 。锦囊里有:

心志之苦

筋骨之劳

体肤之饿

身之空乏

所为拂乱

——邓稼先……

——周恩来……

——莫言……

——匡衡……

——林肯、苏轼……

举例

四、积累梳理

是不是客观上有了磨难,每个人就都可以成大器了呢?

四、积累梳理

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,

而后作;征于色,发于声,而后喻。

困惑

同“横”,梗塞,不顺。

表现在脸色上。意思是憔悴枯槁,表现在脸上。征,表现。色,脸色。

流露在言谈中。发,显露、流露。

四、积累梳理

造就人才的客观(外部)条件是什么?

苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。(艰难困苦的磨炼)

造就人才的主观(内部)条件是什么?

困于心,衡于虑。(内心忧困,思虑堵塞,经历一番艰苦的思想斗争)

四、积累梳理

一个人成才是这样,若上升到了一个国家呢?

四、积累梳理

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,

国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

国内

国外

法家,守法度的大臣。拂士,辅佐君主的贤士。“拂”,通“弼”,辅佐。

常处忧愁祸患之中可以使人生存。

常处安逸快乐之中可以使人灭亡。

四、积累梳理

“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。”这句论述了什么道理?怎样理解这句话?

论述了“死于安乐”的道理。这句针对国君提出,意思是说如果国内没有执法严格、敢于直谏的臣子,国君就会胡作非为;外面如果没有势力、地位相等的国家,国君就会耽于安乐。这样,国家常常会灭亡。

生于忧患,死于安乐

结构梳理

摆事实

讲道理

正面

个人层面

名人事例

贫贱—大业

艰苦环境

造就人才

客观因素

生于忧患

正面

个人层面

过而能改

有所作为

思想斗争

造就人才

反面

国家层面

无法家拂士

无敌国外患

国恒亡

死于安乐

主观因素

文章首先列举六位名人历经磨炼最终有所成就的事例,然后阐明人才和困境的关系,明确指出国家和人才一样,要在艰苦环境中生存发展、强大的道理,证明了“生于忧患,死于安乐”的观点。

主旨归纳

1.排比造势,先声夺人。文章一开始连用六个排比,列举六位名人的事例,说明这些人虽出身贫贱,但他们在经受了艰苦磨炼之后,终于成就了不平凡的事业。读来气势逼人,具有无可辩驳的力量。

2.层层深入,逻辑性强。文章先由具体例子入手,引出一般人要想成就一番事业,必须先在主、客观方面经历一番痛苦磨炼的观点,然后由个人推论到国家,论述层层推进,水到渠成。另外,在论述从个别到一般时,从正面着手,先举同类事例,归纳出观点,然后从理论上加以说明;在论述国家层面时,从反面着手,对历史上大量亡国事实进行高度概括,从正反两方面加以证明,使结构严谨,观点不言自明。

写作特色

素养提升

阅读下面这则链接材料,说说唐太宗的治国思想与孟子思想的相似之处,并结合选文和链接材料做简要说明。

比较唐太宗的治国思想与孟子思想

上①问侍臣:“创业与守成②孰难?”房玄龄曰:“草昧③之初,与群雄并起角力而后臣之,创业难矣!”魏征曰:“自古帝王,莫不得之于艰难,失之于安逸,守成难矣!”上曰:“玄龄与吾共取天下,出百死,得一生,故知创业之难。征与吾共安天下,常恐骄奢生于富贵,祸乱生于所忽④,故知守成之难。然创业之难,既已往矣;守成之难,方当与诸公慎之。”

(选自《资治通鉴·唐纪》)

【注释】

①上:指唐太宗。②守成:保持成就。③草昧:指国家草创、秩序未定之时。④忽:不注意,不重视。

他们都认为治理国家要有忧患意识。孟子认为治国要知道“生于忧患而死于安乐”(或“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”)的道理;唐太宗认为治国要居安思危,慎重对待“守成之难”。

【参考答案】

[参考译文]唐太宗问身边大臣:“创业与守成哪个难?”房玄龄说:“建国之前,与各路英雄一起角逐争斗而后使他们臣服,还是创业难!”魏征说:“自古以来的帝王,莫不是从艰难境地取得天下,又于安逸中失去天下,守成更难!”太宗说:“玄龄与我共同打下江山,出生入死,所以体会到创业的艰难。魏征与我共同安定天下,常常担心富贵而导致骄奢,疏忽而产生祸乱,所以懂得守成的艰难。然而创业的艰难,已成为往事;守成的艰难,正应当与诸位慎重对待。”

1.我善养吾浩然之气。(《孟子·公孙丑上》)

【释义】我善于培养我的浩然之气。

2.出于其类,拔乎其萃(《孟子·公孙丑上》)

【释义】(圣人)出自同一类的人,却远远高于众人。

3.劳心者治人,劳力者治于人。(《孟子·滕文公上》)

【释义】从事脑力劳动的人担当管理工作,从事体力劳

动的人被别人管理。

孟子名言

4.不以规矩,不能成方员(同“圆”,圆形)。(《孟

子·离娄上》)

【释义】不用圆规和曲尺,不能正确地画出方形和圆形。

5.一日暴(读“pù”,同“曝”,晒)之,十日寒之,未

有能生者也。(《孟子·告子上》)

【释义】(即使是天下最容易生长的东西,)曝晒它一天,再冷

冻它十天,没有能够生长的了。

《孟子》中有不少历代传诵的名言警句,请从课文或课文以外的篇目中选择一句作为你的座右铭,并说出理由。

课后作业

《孟子》三章之

得道多助失道寡助

1.学习文言实词虚词,加强基础积累。

2.理清文章思路,把握文章内容。

3.反复诵读,品味语言,感受孟子酣畅淋漓、灵活而丰富多彩的论辩艺术

学习目标

孟子是儒学大家,名轲,字子舆,邹(现山东邹县)人,战国时期思想家、政治家、教育家。他是儒家思想代表人物,地位仅次于孔子,后世常以“孔孟”并称。与弟子著有《孟子》一书,该书长于言辞,其文气势磅礴,论证严密,富有说服力和感染力,对后来散文的发展有很大影响。本文是一篇精悍短小的文言议论文。

作者简介

《孟子》是儒家的经典著作,战国中期孟子及其弟子万章、公孙丑等著。最早见于赵岐《孟子题辞》:“此书,孟子之所作也,故总谓之《孟子》”。《孟子》被南宋朱熹列为“四书”(另外三本为《大学》《中庸》《论语》)。

得道多助,失道寡助

孟子是儒学大家,名轲,字子舆,邹(现山东邹县)人,战国时期思想家、政治家、教育家。他是儒家思想代表人物,地位仅次于孔子,后世常以“孔孟”并称。与弟子著有《孟子》一书,该书长于言辞,其文气势磅礴,论证严密,富有说服力和感染力,对后来散文的发展有很大影响。本文是一篇精悍短小的文言议论文

背景链接

得道多助,失道寡助

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故日:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

整体感知

文章翻译

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势

译 文

得道多助,失道寡助

天时不如地利,地利不如人和。

有利于作战的天气、时令。

物质条件的优势。

作战时人心一致、内部团结。

有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。一座方圆三里的小城,有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这(是)有利于作战的天气时令不如有利于作战的地理形式。

译 文

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,

必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

这。

连词,表顺承。

句首发语词,表示将要发表议论。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非

不多也,委而去之,是地利不如人和也。

泛指武器装备。兵,兵器。革,皮革制成的甲、胄、盾之类。

城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充足啊,但是,守城一方还是弃城而逃,这是因为作战的地理形势再好,也比不上人心所向、内部团结啊。

译 文

护城河。

故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下

不以兵革之利。

限制在疆域内,居住。

巩固。

泛指山河。

震慑。

所以说,使人民定居下来而不迁到别的地方去,不能靠疆域的边界,巩固国防不能凭借险要的山河,威慑天下不能凭借锐利的武器。

译 文

助词,的。

得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助

之至,天下顺之。

指能够施行治国的正道,即行仁政。

动词,到。

能行“仁政”的君王,帮助支持他的人就多,不施行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。支持帮助他的人少到了极点,连内外亲属也会背叛他;支持帮助他的人多到了极点,天下所有人都会归顺他。

译 文

代词,……的人。

归顺,服从。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,

战必胜矣。

凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲属都反对背叛的君王。所以,能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

译 文

介词,凭借。

通假字

(“畔”同“叛”,背叛)

字词过关

古今异义

1、城

古义:内城

今义:城市

2、池

古义:护城河

今义:水塘

3、委

古义:放弃

今义:委屈、不甘心

4、国

古义:国防

今义:国家

5、亲戚

古义:泛指内外亲属,包括父系亲属和母系亲属,包括父母兄弟。

今义:跟自己家庭有婚姻关系或血统关系的家庭或其他成员,亲属,不包括父母兄弟。

6、去

古义:离开

今义:往、到

7、域

古义:这里用作动词,限制。

今义:地域

8、是

古义:这

今义:关系词。表示肯定判断之词

9、兵

古义:兵器

今义:士兵

一词多义

1、利

⑴天时不如地利:有利条件

⑵兵革非不坚利:锐利

2、之

⑴三里之城:的,助词

⑵多助之至:到

⑶天下顺之:代词,指得道者。

⑷环而攻之而不胜:代词,代指这座城

3、时

⑴天时不如地利,地利不如人和:气候,时令

⑵长风破浪会有时,直挂云帆济沧海:时机,机会

⑶自云先世避秦时乱:代,朝

⑷每自比于管仲乐毅,时人莫之许也:当时的

⑸四时之景不同,而乐亦无穷也:季度,季节

⑹当是时,妇手拍儿声:时候

4、和

⑴天时不如地利,地利不如人和:和谐,和乐

⑵春和景明:和煦

5、去

⑴委而去之:离开,逃离,逃亡

⑵去死肌,杀三虫:除去,去掉

⑶西蜀之去南海:相距,远离

⑷公然抱茅入竹去:前往,到别处

⑸我以日始出时去人近也:距离

6、胜

⑴环而攻之而不胜:取胜

⑵予观夫巴陵胜状:非常美好,美妙

⑶跨州连郡者不可胜数:尽,完

⑷驴不胜怒,蹄之:能承担,能承受

⑸日出江花胜红火,春来江水绿如蓝:胜过,超过

7、固

⑴固国不以山溪之险:使……巩固

⑵汝心之固,固不可彻:固执,顽固

⑶固以怪之矣:原来,本来

⑷君子固穷:安守,坚守

8、亡

⑴今亡亦死,举大计亦死:逃跑

⑵出则无敌国外患者,国恒亡:灭亡

9、城

⑴三里之城,七里之郭:内城

⑵城非不高也:城墙

本文就战争问题展开论述,战争中最重要的因素是什么,你是如何看出来的 孟子关于战争胜负的观点是什么

课文赏析

战争的要素是“天时”、“地利”、“人和”;孟子所持的观点是:天时不如地利,地利不如人和)

孟子是如何论证自己的观点的呢 用了哪些论证方法

返回

逐层深入论证,用了举例论证的手法。论述“天时不如地利”,从攻方的角度加以论证,论述“地利不如人和”从守方的角度加以论证

决定战争胜负的三个要素是什么?其中起决定性作用的要素是什么?

三要素

天时

地利

人和

起决定性作用

《得道多助,失道寡助》这篇短文的中心论点是“天时不如地利,地利不如人和”还是“得道者多助,失道者寡助”?

“天时不如地利,地利不如人和”是中心论点,“得道者多助,失道者寡助”是结论。

本文从决定战争胜负的因素这一角度出发,通过对“天时”、“地利”、“人和”三个条件的比较,阐述了“人和”对战争胜利的决定性作用。由此,再加引申,推出“得道者多助,失道者寡助”的论断,阐明了施行“仁政”的必要性。文章用层层推理的方法进行论证,开篇即提出论点:“天时不如地利,地利不如人和”,接着设例进行论证,再据此阐发引申,层层深入,最后得出断语,逻辑性很强。因此认定:“得道者多助,失道者寡助”是结论,不是中心论点,中心论点是“天时不如地利,地利不如人和”。

这篇短论在论证方法上有什么特色?

(1)逐层论证,层层深入。文章第1段,开门见山提出中心论点,接着运用战例,分别论证了“天时不如地利”,“地利不如人和”,突出了“人和”的重要;第4段进一步阐发,说明,欲得“人和”,必先要“得道”。全文紧紧围绕得“人和”这一中心,环环相扣,逐层推理,显示出极其严密的论证艺术和极强的逻辑性。

深入探究

(2)论证中运用排比、对比等手法,使文章气势恢宏,笔酣墨畅,结构缜密。

(3)文章上部分运用举例说明,下部分运用对比论证方法,更加突出其论点。

(1)文章善于运用设喻的方法。从文章末端看,孟子虽反对战争,却多次提到战争。这是为了迎合诸侯们的心理打个比方,以便有机会向诸侯们宣传自己的“仁政”主张。

(2)文章析理精微,议论恢宏,气势奔放,阐明引申层层深入,逻辑性很强;还采用了排比的修辞方法,使文章语气强烈,具有说服力。

写作特色

得道多助,失道寡助

观点——天时不如地利,地利不如人和

材料

进攻——天时不如地利

防御——地利不如人和

类推

域民——不以封疆之界

固国——不以山溪之险

威天下——不以兵革之利

结论

得道(者)多助——天下顺之

失道(者)寡助——亲戚畔之

战争需要人和

治国需要人和

施行“仁政”

板书设计

孟子文章气势磅礴、逻辑严密的风采,而且对“和”这一传统文化精华有了新的感悟,“和”的思想内容随着社会发展不断丰富,现在“和”包括了和谐、和睦、和平、祥和、和善与中和等含义,蕴涵着和以处众、和衷共济、政通人和、内和外顺等深刻的处世哲学和人生理念。这种思想对处理国际关系、人与人之间关系、商业关系以及人与自然之间的关系,具有普遍的指导意义。

主旨归纳

如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也?

孟

子

王侯将相宁有种乎?

陈

涉

人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。

司

马

迁

待从头,收拾旧山河,朝天阙。

岳

飞

人生自古谁无死,

留取丹心照汗青。

文

天

祥

苟利国家生死已,

岂因祸福趋避之。

林则徐

生当作人杰,

死亦为鬼雄。

秋

瑾

鲁迅

我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,

有为民请命的人,有舍身求法的人……虽是等于为帝王将相

作家谱的所谓“正史”,也往往掩不住他们的光耀,这就

是中国的脊梁。

富贵不能淫

读

写

感

学习目标

积累文言词汇,培养文言语感,明确论点论据和论证方法。

写出论证思路。

体会孟子思想及社会意义。

自主学习

解

题

富贵不能淫

惑乱,迷惑

疏通文意

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

难道

有大志,有作为、有气节的男子

真正,确实

吗

停息

景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的大丈夫吗?他们一发怒,诸侯们就都害怕;他们安静下来,天下便平安无事。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?

子未学礼乎?

孟子说:“这个怎么能够叫大丈夫(有大志、有作为、有气节的男子)呢 ”你没有学过礼吗

你

怎么,哪里

这

能

丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,

母命之,往送之门,戒之曰:

成年男子

行冠礼

教导、训诲

助词,不译,主谓间取消句子的独立性

告诫

男子举行加冠礼的时候,父亲给予训导;女子出嫁的时候,母亲给予训导,送她到门口,告诫她说:

‘往之女家,必敬必戒,无违夫子’

以顺为正者, 妾妇之道也。

去、到

同“汝”,你

谨慎

丈夫

顺从

准则,标准

‘到了你丈夫家里,一定要恭敬.一定要谨慎,不要违背你的丈夫!’把顺从作为准则,是妇人家遵循的道理。

居天下之广居,立天下之 正位,行

天下之 大道;

住宅

居住

(大丈夫应该)住在天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走着天下最正确的大道——义.

疏通文义

阅读下列材料,讨论“居天下之广居……”三句话的含义。

孟子曰:“言非礼义,谓之自暴也;吾身不能居仁由义,谓之自弃也。仁,人之安宅也;义,人之正路也。” “仁,人心也;义,人路也。”孔子曰:“不学礼,无以立。”

居天下之广居,立天下之 正位,行

天下之 大道;

住宅

居住

住在天下最宽敞的房子‘仁’里,站在天下最正确的位置‘礼’里,走在天下最光明的大路‘义’上。

得志,与民由之,不得志,独行其道。

实现

遵循

能实现理想的时候,便与老百姓一同遵循正道而行;不能实现理想的时候,便独自走自己的道路。

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不

能屈,此之谓 大丈夫。”

富贵不能迷乱他的思想,贫贱不能改变他的操守,威武不能压服他的意志,这才叫作大丈夫

使...迷惑(惑乱)

这

使...屈服

使...改变(动摇)

往之女家,必敬必戒。( )

“女”同“汝”,你

通假字

丈夫之冠也

( )

父命之( )

与民由之( )

古义:男子;今义:已婚女子的配偶。

古义:教导、训诲;今义:命令,生命

古义:遵循;今义:介词,从

古今异义

妾妇之道也( )

不得志,独行其道( )

法则,规律

道路

古今异义

丈夫之冠也

名词用作动词,行冠礼。

词语活用

判断句:

以顺为正者,妾妇之道也( “……者,……也”表判断 )

文言句式

合作探究

本文内容是一场______与______(辩论人)关于_______(辩题)的辩论。

把握内容

①公孙衍和张仪是大丈夫。因为他们“一怒而诸侯惧,安居而天下熄”,叱咤风云,威震四方。

把握内容

景春的观点是什么?他持有此观点的依据是什么?反问句及“诚”字有何作用?

②反问句加强语气,加上“诚”起加重语气的作用,表现景春对公孙衍和张仪的崇拜之情。

景春之见

1.比较朗读下面三句话,感受原文中景春的语气。

公孙衍、张仪乃大丈夫也。

公孙衍、张仪岂不大丈夫哉?

公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?

双重否定(反问+否定词)、诚

笃定崇敬

这种语气是怎么表现出来的?

①孟子认为公孙衍与张仪不是大丈夫。

把握内容

孟子赞成景春的观点吗?他是怎样反驳景春的?

②作者通过描写女子出嫁母亲的嘱咐,得出“以顺为正”是妾妇之道的观点,以此与公孙衍和张仪作比,意在表明他们只是没有原则地顺从君主的意志,不是大丈夫。

孟子之见

1.孟子认为二人不是大丈夫,比较朗读下面三个句子,你觉得应什么样的语气读原句?

是非大丈夫也。

是得为大丈夫乎?

是焉得为大丈夫乎?

质疑不屑

这种语气是怎么表现出来的?

反问句、焉

三纲五常

三从四德

妇有“七去”

请用一个字来概括妾妇之道。

顺

三纲

“三纲”是指“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”,要求为臣、为子、为妻的必须绝对服从于君、父、夫,同时也要求君、父、夫为臣、子、妻作出表率。它反映了封建社会中君臣、父子、夫妇之间的一种等级森严的的道德关系。

“五常”即仁、义、礼、智、信,“仁”即爱人、孝悌、忠恕等。“义”指封建道德规范和标准。“礼”是各种封建礼仪、制度和规范。“智”为判别是非之心。“信”系忠诚守信。这些都是用以调整君臣、父子、兄弟、夫妻、朋友等人伦关系的行为准则。

五常

三从四德

三从:未嫁从父,既嫁从夫,夫死从子。

四德:妇德、妇言、妇容、妇工。

休妻的必备条件有七项,倘具备其中之一,即可弃其妻,使婚姻关系终止。依《大戴礼记 ·本命》载:“妇有七出,不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去。”

妇有“七去”

认识张仪、公孙衍的本质

阅读下面的材料,结合上文对“妾妇之道”的分析,说说你认为张仪、公孙衍是什么样的人。

一、识其人

战国时期思想家、教育家,是儒家思想的代表人物,地位仅次于孔子,被尊为“亚圣。

孟轲 字子舆

宣扬"仁政",最早提出"民贵君轻"思想.

他曾游梁,说惠王,不能用;乃见齐宣王,为客卿。宣王对他很客气,可是也始终不用。于是孟子归而述孔子之意,教授弟子。

孟子其文:

排比铺陈

对比鲜明

句式工整

气势磅礴

说理透彻

二、读准音

【quǎn】 【yuè】 【gé】 【xī】

二、读准音

行拂(fú)乱其所为

法家拂(bì)士

弼马温——谁的称号?

二、读准音

(zēng) 同“增”

(céng) 同 “层”荡胸生曾云

【 kōng】

【kòng】~乏

三、读出韵律

注意下列句子的朗读节奏:

⒈故 /天 /将 降 大 任/ 于 是 人 也

⒉空 乏 /其 身,行 /拂 乱/ 其 所 为

⒊所 以/ 动 心 忍 性,曾 益/ 其 所 不 能

⒋入 /则 无/ 法 家 拂 士,出/ 则 无/ 敌 国 外 患 者

三、读出韵律

舜/发于/畎亩之中,傅说/举于/版筑之间,胶鬲/举于鱼盐/之中,管夷吾/举于士,孙叔敖/举于海,百里奚举于/市。故/天/将降大任/于是人也,必先苦/其心志,劳/其筋骨,饿/其体肤,空乏/其身,行/拂乱/其所为,所以/动心/忍性,曾益/其所不能。

人/恒过,然后/能改;困/于心,衡/于虑,而后作;征/于色,发/于声,而后喻。入/则无法家拂士,出/则无敌国外患者,国/恒亡。然后/知/生于忧患/而死于安乐也。

选三位同学范读课文,其余同学评点。

一人读,大家听,纠正读音。

朗读课文

三、读出韵味

放声齐读——在抑扬顿挫中体会孟子文章的美感

四、积累梳理

舜/发于/畎亩之中

舜在历山耕田,后被尧起用,成为尧的继承人。

发,兴起,指被任用。畎亩,田地。

傅说/举于/版筑之间,

傅说原在傅岩为人筑墙,因以傅为姓,后被殷王武丁任用为相。举,选拔、任用。版筑,古人筑墙,在两块夹板中间放土,再用杵夯实。筑,捣土用的杵。

四、积累梳理

胶鬲/举于鱼盐/之中,

管夷吾/举于士,

胶鬲原以贩卖鱼盐为生,西伯(周文王)把他举荐给纣王。后来,他又辅佐周武王。

管仲(字夷吾)原是齐国公子纠的臣,纠与公子小白(即后来的齐桓公)争夺君位失败,管仲作为罪人被押回齐国,后经鲍叔牙推荐,被齐桓公任用为相。士,狱官。举于士,被从狱官手中释放出来,进而得到任用。

四、积累梳理

孙叔敖/举于海,

百里奚举于/市。

孙叔敖隐居海滨,楚庄王知道他有才能,用他为相。

百里奚,春秋时期虞国大夫。虞亡后被俘,由晋入秦,又逃到楚。后来秦穆公用五张公羊皮把他赎出来,用为大夫。市,集市。

人物 出身 成就 共同点

舜

傅说 胶鬲 管夷吾 孙叔敖 百里奚 共同点

四、积累梳理

人物 出身 成就 共同点

舜 畎亩(农夫) 天子

地位低下

历经磨难

终成大器

(由此作者想告诉我们?)

傅说 版筑(泥瓦匠) 相 胶鬲 鱼盐(小贩) 相 管夷吾 士(罪人) 相 孙叔敖 海(隐者) 相 百里奚 市(逃犯) 相 四、积累梳理

四、积累梳理

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,

劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所

为,所以动心忍性,曾益其所不能。

责任,使命。

使…痛苦

思想

意志

使…劳累

使…饥饿

财资缺乏。这里是动词,使他身处贫困之苦。

用(这些)来 使……惊动;忍,使……坚韧。

四、积累梳理

所以上天要成就一个人,就要送给他一份人生锦囊。这份锦囊的名字,就叫 。锦囊里有:

四、积累梳理

所以上天要成就一个人,就要送给他一份人生锦囊。这份锦囊的名字,就叫 磨难 。锦囊里有:

心志之苦

筋骨之劳

体肤之饿

身之空乏

所为拂乱

——邓稼先……

——周恩来……

——莫言……

——匡衡……

——林肯、苏轼……

举例

四、积累梳理

是不是客观上有了磨难,每个人就都可以成大器了呢?

四、积累梳理

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,

而后作;征于色,发于声,而后喻。

困惑

同“横”,梗塞,不顺。

表现在脸色上。意思是憔悴枯槁,表现在脸上。征,表现。色,脸色。

流露在言谈中。发,显露、流露。

四、积累梳理

造就人才的客观(外部)条件是什么?

苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。(艰难困苦的磨炼)

造就人才的主观(内部)条件是什么?

困于心,衡于虑。(内心忧困,思虑堵塞,经历一番艰苦的思想斗争)

四、积累梳理

一个人成才是这样,若上升到了一个国家呢?

四、积累梳理

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,

国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

国内

国外

法家,守法度的大臣。拂士,辅佐君主的贤士。“拂”,通“弼”,辅佐。

常处忧愁祸患之中可以使人生存。

常处安逸快乐之中可以使人灭亡。

四、积累梳理

“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。”这句论述了什么道理?怎样理解这句话?

论述了“死于安乐”的道理。这句针对国君提出,意思是说如果国内没有执法严格、敢于直谏的臣子,国君就会胡作非为;外面如果没有势力、地位相等的国家,国君就会耽于安乐。这样,国家常常会灭亡。

生于忧患,死于安乐

结构梳理

摆事实

讲道理

正面

个人层面

名人事例

贫贱—大业

艰苦环境

造就人才

客观因素

生于忧患

正面

个人层面

过而能改

有所作为

思想斗争

造就人才

反面

国家层面

无法家拂士

无敌国外患

国恒亡

死于安乐

主观因素

文章首先列举六位名人历经磨炼最终有所成就的事例,然后阐明人才和困境的关系,明确指出国家和人才一样,要在艰苦环境中生存发展、强大的道理,证明了“生于忧患,死于安乐”的观点。

主旨归纳

1.排比造势,先声夺人。文章一开始连用六个排比,列举六位名人的事例,说明这些人虽出身贫贱,但他们在经受了艰苦磨炼之后,终于成就了不平凡的事业。读来气势逼人,具有无可辩驳的力量。

2.层层深入,逻辑性强。文章先由具体例子入手,引出一般人要想成就一番事业,必须先在主、客观方面经历一番痛苦磨炼的观点,然后由个人推论到国家,论述层层推进,水到渠成。另外,在论述从个别到一般时,从正面着手,先举同类事例,归纳出观点,然后从理论上加以说明;在论述国家层面时,从反面着手,对历史上大量亡国事实进行高度概括,从正反两方面加以证明,使结构严谨,观点不言自明。

写作特色

素养提升

阅读下面这则链接材料,说说唐太宗的治国思想与孟子思想的相似之处,并结合选文和链接材料做简要说明。

比较唐太宗的治国思想与孟子思想

上①问侍臣:“创业与守成②孰难?”房玄龄曰:“草昧③之初,与群雄并起角力而后臣之,创业难矣!”魏征曰:“自古帝王,莫不得之于艰难,失之于安逸,守成难矣!”上曰:“玄龄与吾共取天下,出百死,得一生,故知创业之难。征与吾共安天下,常恐骄奢生于富贵,祸乱生于所忽④,故知守成之难。然创业之难,既已往矣;守成之难,方当与诸公慎之。”

(选自《资治通鉴·唐纪》)

【注释】

①上:指唐太宗。②守成:保持成就。③草昧:指国家草创、秩序未定之时。④忽:不注意,不重视。

他们都认为治理国家要有忧患意识。孟子认为治国要知道“生于忧患而死于安乐”(或“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”)的道理;唐太宗认为治国要居安思危,慎重对待“守成之难”。

【参考答案】

[参考译文]唐太宗问身边大臣:“创业与守成哪个难?”房玄龄说:“建国之前,与各路英雄一起角逐争斗而后使他们臣服,还是创业难!”魏征说:“自古以来的帝王,莫不是从艰难境地取得天下,又于安逸中失去天下,守成更难!”太宗说:“玄龄与我共同打下江山,出生入死,所以体会到创业的艰难。魏征与我共同安定天下,常常担心富贵而导致骄奢,疏忽而产生祸乱,所以懂得守成的艰难。然而创业的艰难,已成为往事;守成的艰难,正应当与诸位慎重对待。”

1.我善养吾浩然之气。(《孟子·公孙丑上》)

【释义】我善于培养我的浩然之气。

2.出于其类,拔乎其萃(《孟子·公孙丑上》)

【释义】(圣人)出自同一类的人,却远远高于众人。

3.劳心者治人,劳力者治于人。(《孟子·滕文公上》)

【释义】从事脑力劳动的人担当管理工作,从事体力劳

动的人被别人管理。

孟子名言

4.不以规矩,不能成方员(同“圆”,圆形)。(《孟

子·离娄上》)

【释义】不用圆规和曲尺,不能正确地画出方形和圆形。

5.一日暴(读“pù”,同“曝”,晒)之,十日寒之,未

有能生者也。(《孟子·告子上》)

【释义】(即使是天下最容易生长的东西,)曝晒它一天,再冷

冻它十天,没有能够生长的了。

《孟子》中有不少历代传诵的名言警句,请从课文或课文以外的篇目中选择一句作为你的座右铭,并说出理由。

课后作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读