第26课《诗词五首——饮酒(其五)》课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 第26课《诗词五首——饮酒(其五)》课件(共22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 325.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-22 14:30:18 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

饮酒(其五)

导入

我国古代的诗歌有许多题材分类。以前我们学到过边塞诗、山水诗、送别诗等等,今天我们一起来学习一种新的诗歌题材——田园诗。它是由东晋的陶渊明开创,并且由陶渊明把它推上了巅峰,接下来就让我们一起来学习这首《饮酒(其五)》。

题目解说

本诗是陶渊明的组诗《饮酒》中的第五首,因为这组诗是陶渊明醉后所作,所以以《饮酒》为题。

田园诗

中国古代的田园诗指歌咏田园生活的诗歌,多以农村景物和农民、牧人、渔夫等的劳动为题材。

东晋大诗人陶渊明开创了田园诗体后,唐宋等诗歌中的田园诗便主要变成了隐居不仕的文人和从官场退居田园的仕宦者们所作的以田园生活为描写对象的诗歌。

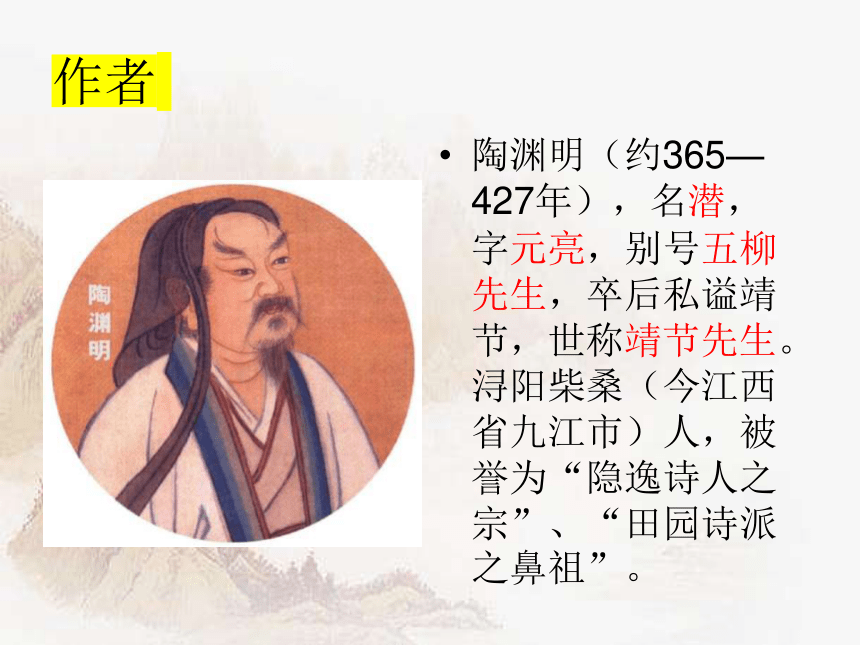

作者

陶渊明(约365—427年),名潜,字元亮,别号五柳先生,卒后私谥靖节,世称靖节先生。浔阳柴桑(今江西省九江市)人,被誉为“隐逸诗人之宗”、“田园诗派之鼻祖”。

写作背景

公元405年,陶渊明最后一次出仕,为彭泽令。十一月,解印辞官,正式开始了他的归隐生活,直至生命结束。这首诗大约作于诗人归田后的第十二年,即公元四一七年,正值东晋灭亡前夕。作者感慨甚多,借饮酒来抒情写志。

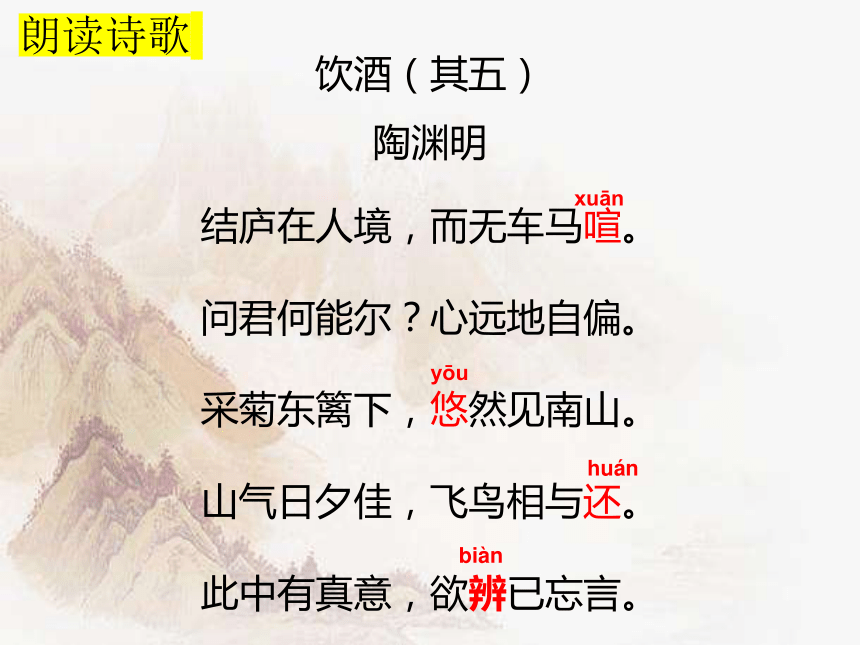

朗读诗歌

饮酒(其五)

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

xuān

yōu

huán

biàn

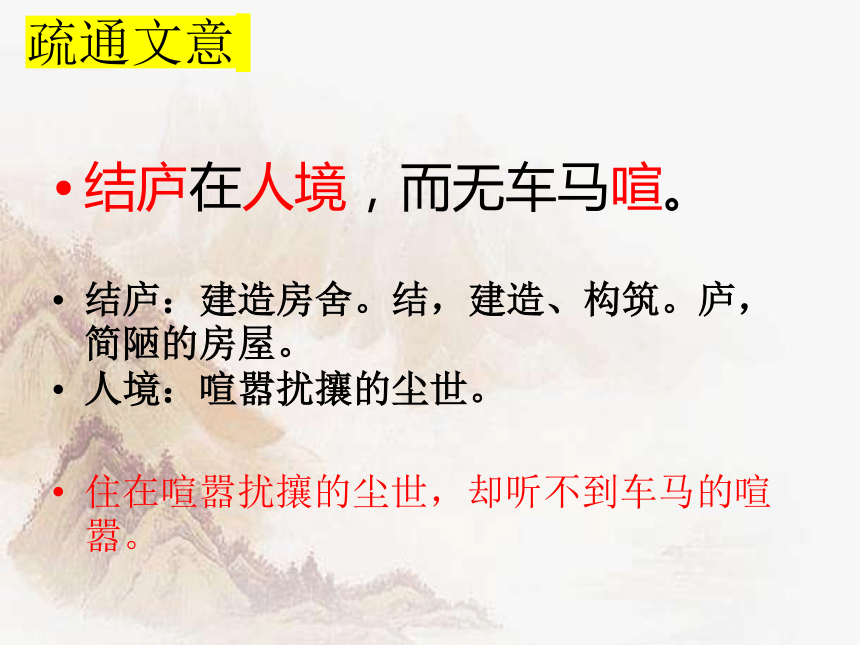

疏通文意

结庐在人境,而无车马喧。

结庐:建造房舍。结,建造、构筑。庐,简陋的房屋。

人境:喧嚣扰攘的尘世。

住在喧嚣扰攘的尘世,却听不到车马的喧嚣。

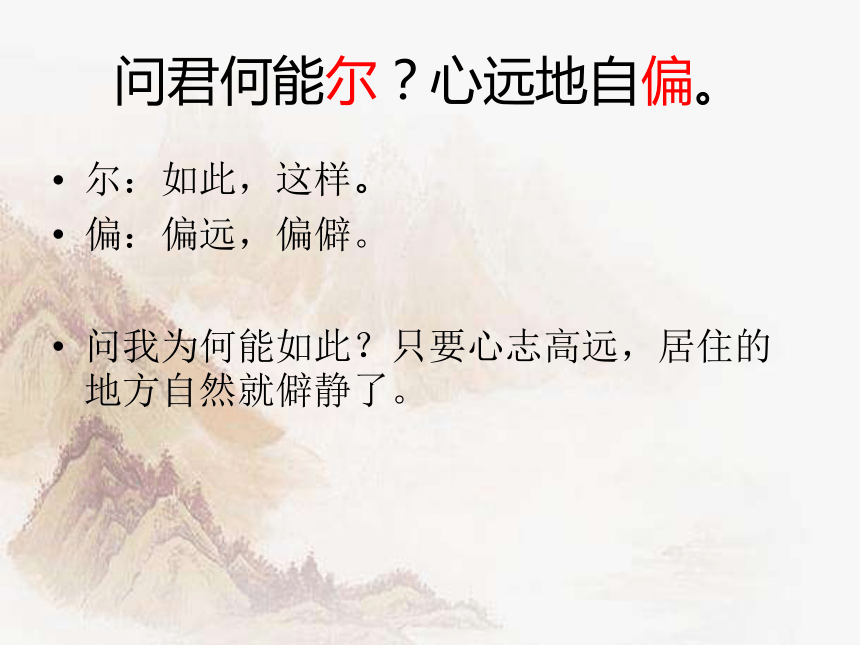

问君何能尔?心远地自偏。

尔:如此,这样。

偏:偏远,偏僻。

问我为何能如此?只要心志高远,居住的地方自然就僻静了。

采菊东篱下,悠然见南山。

东篱:东边的篱笆。

悠然:闲适淡泊的样子。

在东篱边采摘菊花,悠然见到南山映入眼帘。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

山气:山间的云气。

日夕:傍晚。

山间的云气在傍晚时分格外好看,成群的飞鸟结伴归来。

此中有真意,欲辨已忘言。

此中:这里面。

辨:分辨。

这里面蕴含着人生的真正意义,想要分辨清楚,却已忘了怎样表达。

感悟诗情

1,诗人生活在喧嚣扰攘的尘世,为什么没有“车马喧”之音?

“车马喧”指世俗之人为了权势富贵来回奔波,诗人虽身居尘世,内心却已远离人事纷争,远离官场,恬淡自娱。

2,“心远”一词所包含的哲理

作者的归隐更多的追求的是精神上的自由,只要心志高远,远离世俗,即使身处闹市也能内心闲适,觅得一方净土。

3,问君何能尔?心远地自偏。

用设问的方式,在一问一答间解开了上句的悬念,因为诗人心情闲适,精神自由,远离世俗,所以居所才偏僻安静。

4,“采菊东篱下,悠然见南山。”中的见字用的极好,为什么?

“见”字写出了诗人在无意间看到南山时的欣喜,表明诗人不是有意观望,体现出诗人的自得闲适和恬淡心境。

5,“山气日夕佳,飞鸟相与还。”描写了一幅什么样的画面?表现出作者怎样的心情?

夕日的余晖洒向山林,山间的云气缭绕升腾,飞鸟结伴返回山林。

表现了作者远离官场,归隐田园后的自在闲适。

6,此中有何真意?为何作者“欲辨已忘言”?

真意指作者远离官场,归隐田园生活后,感悟到的人生真谛和自然之趣。

这种恬淡安闲生活的乐趣,只可意会不可言传,含蓄的表达了作者陶醉于自然,物我两忘的境界。

诗歌主旨

本诗通过对田园生活的中自然景色的描写,表现了诗人悠然自得,闲适淡然的心境,对田园生活的热爱之情,以及对官场的鄙视厌恶。

作业

结合诗中所写内容,发挥想象,把诗歌用一幅画的形式表现出来。

饮酒(其五)

导入

我国古代的诗歌有许多题材分类。以前我们学到过边塞诗、山水诗、送别诗等等,今天我们一起来学习一种新的诗歌题材——田园诗。它是由东晋的陶渊明开创,并且由陶渊明把它推上了巅峰,接下来就让我们一起来学习这首《饮酒(其五)》。

题目解说

本诗是陶渊明的组诗《饮酒》中的第五首,因为这组诗是陶渊明醉后所作,所以以《饮酒》为题。

田园诗

中国古代的田园诗指歌咏田园生活的诗歌,多以农村景物和农民、牧人、渔夫等的劳动为题材。

东晋大诗人陶渊明开创了田园诗体后,唐宋等诗歌中的田园诗便主要变成了隐居不仕的文人和从官场退居田园的仕宦者们所作的以田园生活为描写对象的诗歌。

作者

陶渊明(约365—427年),名潜,字元亮,别号五柳先生,卒后私谥靖节,世称靖节先生。浔阳柴桑(今江西省九江市)人,被誉为“隐逸诗人之宗”、“田园诗派之鼻祖”。

写作背景

公元405年,陶渊明最后一次出仕,为彭泽令。十一月,解印辞官,正式开始了他的归隐生活,直至生命结束。这首诗大约作于诗人归田后的第十二年,即公元四一七年,正值东晋灭亡前夕。作者感慨甚多,借饮酒来抒情写志。

朗读诗歌

饮酒(其五)

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

xuān

yōu

huán

biàn

疏通文意

结庐在人境,而无车马喧。

结庐:建造房舍。结,建造、构筑。庐,简陋的房屋。

人境:喧嚣扰攘的尘世。

住在喧嚣扰攘的尘世,却听不到车马的喧嚣。

问君何能尔?心远地自偏。

尔:如此,这样。

偏:偏远,偏僻。

问我为何能如此?只要心志高远,居住的地方自然就僻静了。

采菊东篱下,悠然见南山。

东篱:东边的篱笆。

悠然:闲适淡泊的样子。

在东篱边采摘菊花,悠然见到南山映入眼帘。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

山气:山间的云气。

日夕:傍晚。

山间的云气在傍晚时分格外好看,成群的飞鸟结伴归来。

此中有真意,欲辨已忘言。

此中:这里面。

辨:分辨。

这里面蕴含着人生的真正意义,想要分辨清楚,却已忘了怎样表达。

感悟诗情

1,诗人生活在喧嚣扰攘的尘世,为什么没有“车马喧”之音?

“车马喧”指世俗之人为了权势富贵来回奔波,诗人虽身居尘世,内心却已远离人事纷争,远离官场,恬淡自娱。

2,“心远”一词所包含的哲理

作者的归隐更多的追求的是精神上的自由,只要心志高远,远离世俗,即使身处闹市也能内心闲适,觅得一方净土。

3,问君何能尔?心远地自偏。

用设问的方式,在一问一答间解开了上句的悬念,因为诗人心情闲适,精神自由,远离世俗,所以居所才偏僻安静。

4,“采菊东篱下,悠然见南山。”中的见字用的极好,为什么?

“见”字写出了诗人在无意间看到南山时的欣喜,表明诗人不是有意观望,体现出诗人的自得闲适和恬淡心境。

5,“山气日夕佳,飞鸟相与还。”描写了一幅什么样的画面?表现出作者怎样的心情?

夕日的余晖洒向山林,山间的云气缭绕升腾,飞鸟结伴返回山林。

表现了作者远离官场,归隐田园后的自在闲适。

6,此中有何真意?为何作者“欲辨已忘言”?

真意指作者远离官场,归隐田园生活后,感悟到的人生真谛和自然之趣。

这种恬淡安闲生活的乐趣,只可意会不可言传,含蓄的表达了作者陶醉于自然,物我两忘的境界。

诗歌主旨

本诗通过对田园生活的中自然景色的描写,表现了诗人悠然自得,闲适淡然的心境,对田园生活的热爱之情,以及对官场的鄙视厌恶。

作业

结合诗中所写内容,发挥想象,把诗歌用一幅画的形式表现出来。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读