部编版八年级语文上册 第六单元 26.诗歌五首 课件(共60张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版八年级语文上册 第六单元 26.诗歌五首 课件(共60张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 80.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-27 15:10:20 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

26.诗歌五首

饮酒(其五)

作者介绍

陶渊明( 365-427),字元亮,浮阳柴桑(今江西龙江)人。青壮年时,有过建功立业的抱负,后因不满政治腐败、官场黑暗,又不肯降志辱身迎合权责,于是在四十一岁时弃官归田,此后一直过着“躬耕自资”的隐居生活。

陶渊明现存的作品,大都写于归隐之后,有诗一百六十多首,辞赋散文等十多篇。在这些作品中,作者写农耕劳动,写与农民的交往,写农村恬静优美的自然景色,着力表现了自己田园生活的怡然自得之乐。情意真切,格调清新,简洁含蓄,富有韵味,称为“田园诗”。有《陶渊明集》。

品读古诗

饮酒(其五)

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

听朗读,注意节奏的连贯、语速的快慢、音调的高低、语气的强弱等,有对比、有起伏、有变化,才能使整个朗诵犹如一曲优美的乐章。

饮酒(其五)

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

lí

xuān

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

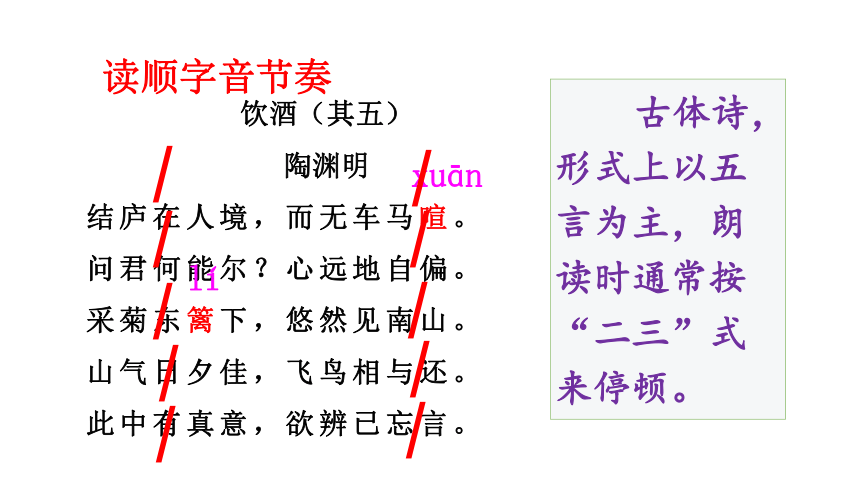

古体诗,形式上以五言为主,朗读时通常按“二三”式来停顿。

读顺字音节奏

饮酒(其五)

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

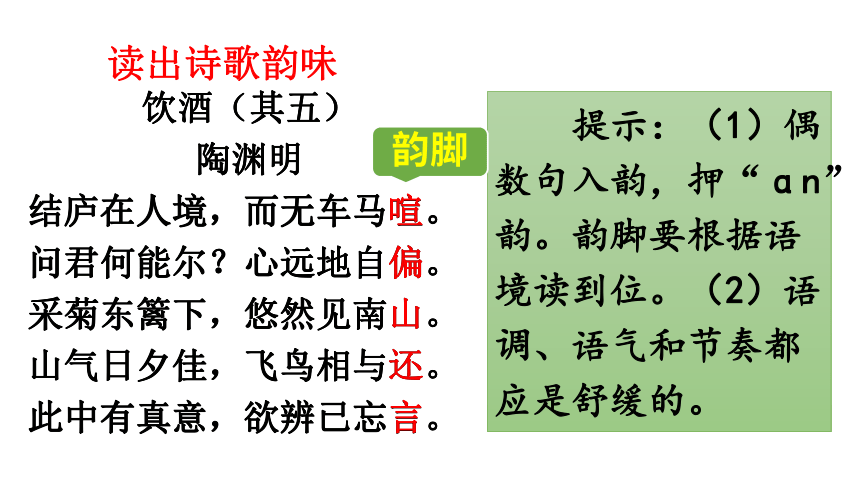

提示:(1)偶数句入韵,押“ɑn”韵。韵脚要根据语境读到位。(2)语调、语气和节奏都应是舒缓的。

读出诗歌韵味

饮酒(其五)

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

韵脚

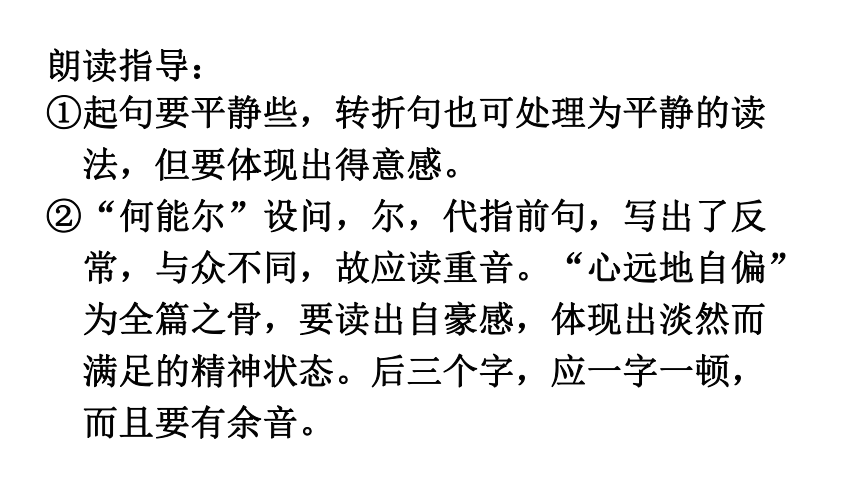

起句要平静些,转折句也可处理为平静的读法,但要体现出得意感。

“何能尔”设问,尔,代指前句,写出了反常,与众不同,故应读重音。“心远地自偏”为全篇之骨,要读出自豪感,体现出淡然而满足的精神状态。后三个字,应一字一顿,而且要有余音。

朗读指导:

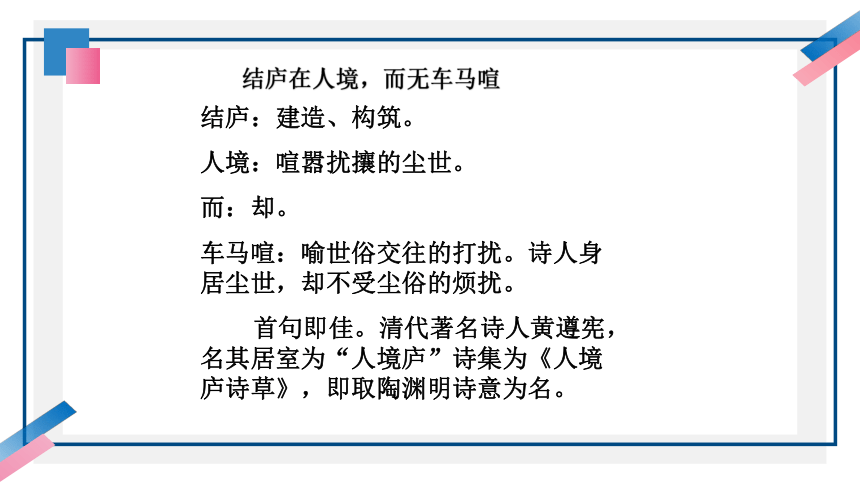

结庐在人境,而无车马喧

结庐:建造、构筑。

人境:喧嚣扰攘的尘世。

而:却。

车马喧:喻世俗交往的打扰。诗人身居尘世,却不受尘俗的烦扰。

首句即佳。清代著名诗人黄遵宪,名其居室为“人境庐”诗集为《人境庐诗草》,即取陶渊明诗意为名。

饮酒(其五)

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

(1)结合注释和工具书,理解这首诗的大意并质疑。

(2)小组交流并释疑。

读懂诗词大意

问君何能尔?心远地自偏

君:诗人自称。

尔:如此,这样。

二句承上两句设问设答。因为“心”能远远摆脱世俗的束缚,所以虽身处闹境,也如同居于偏僻地区。诗人摆脱尘俗烦扰后的感受。

采菊东篱下,悠然见南山

悠然:闲适淡泊的样子。这里形容不经意的样子。

以美丽的自然景物烘托悠闲自得的情趣。

“悠然见南山”中“见”,有本子作“望”。苏轼说“因采菊而见山,境与意会,此句最有妙处。近岁俗本皆作‘望南山’,则一篇神气都索然矣。”

“一语天然万古新,豪华落尽见真淳。”

——金 · 元好问《论诗》绝句

山气日夕佳,飞鸟相与还

山气:山间的云气。

日夕:傍晚。

相与:结伴。

写南山美妙的晚景。

《归去来辞》“鸟倦飞而知还”意思是天色晚了,鸟尚且会“知还”,人当然更应该“迷途知返”。飞鸟晨出夕还,眷恋山林,是出于生物的本性;人既是自然的产物,也应顺应自然之理,生与大自然同生,死与大自然同体。

此中有真意,欲辨已忘言

此中:此地此时的情景,总指隐逸的田园生活。

真意:包括自然情趣和人生真谛。辨:辨别,说明。

忘言:不知怎样用言语表达。

诗人在大自然启迪下,已领悟到人生的真意,又何须用语言表达。

诗意理解

居住在人世间,却没有车马的喧嚣。问我为何能如此,只要心志高远,自然就会觉得所处地方僻静了。

在东篱之下采摘菊花,悠然间,那远处的南山映入眼帘。

山中的气息与傍晚的景色十分好,有飞鸟,结着伴儿归来。

这里面蕴含着人生的真正意义,想要辨识,却不知怎样表达。

“车马喧”并非指平时老百姓来来往往干活的车马发出的喧闹声,而应指“上层人士之间的交往”。

“而无车马喧”意指作者疏远了奔逐于俗世的车马客,看淡了功名利禄。

细读感悟

1.既然生活在人来人往的环境中,

为何“而无车马喧”呢

2.“心远地自偏” 中“远”的对象是什么?

远离官场,更进一步说,是远离尘俗,超凡脱俗。

3.诗人笔下描绘了一幅怎样的田园风光?表达了诗人怎样的心境?

在东边的篱笆下,诗人在悠闲地采撷菊花,偶一抬头,无意间望见了悠远的南山:太阳下山时,山色十分美丽,成群的飞鸟结伴而还。篱笆、菊、山、云、日、鸟,由近及远,构成了一幅质朴率真、自由恬淡,令人神往的田园风光的图景,表现了诗人回归自然后悠闲自得的心境。

4.从炼字的角度说说“采菊东篱下,悠然见南山”妙在何处。

“悠然”形象地写出了诗人远离世俗恬淡闲适、对生活无所求的心境。

“见”写出了诗人看到南山美景时的随意与自然,体现作者心灵的自由与惬意。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

这首诗写诗人辞官回归田园后的心境和生活情趣,表现了诗人远离尘世的喧扰,在悠然自得的生活中获得了自由和恬静的心境。

谨记:

1.情景交融的句子:

2.傍晚时山中的美丽景色:

3.总结句(主旨句)(富含哲理的名句):

春 望

7岁学诗;15岁有诗名;22岁时在洛阳与李白结为挚友,次年秋分手后再未相会;33至43岁困守长安十年,终得一八品小官;后经安史之乱,颠沛流离,时宦时民,生活极为困顿。曾在朋友的帮助下暂居四川,后流落江上一破船上。770年冬,杜甫逝于长沙到岳阳的船上,年59岁。

写作背景

公元755年安史之乱爆发。756年诗人杜甫得知唐肃宗在灵武即位的消息后,不顾安危投奔唐肃宗而来,想要再有一番作为,结果在投奔灵武途中,被安史叛军掳至长安,过了半年多囚徒一样的生活。

春 望

杜甫

国破/山河在,城春/草木深。

感时/花溅泪,恨别/鸟惊心。

烽火/连三月,家书/抵万金。

白头/搔更短,浑欲/不胜簪。

故国沦亡,空对着山河依旧,春光寂寞,荒城中草木丛生。

感伤时局,见花开常常洒泪,怅恨别离,闻鸟鸣每每惊心。

愁看这漫天烽火,早又阳春三月,珍重那远方家信,漫道片纸万金。

独立苍茫,无言搔首,白发稀疏,简直要插不上头簪。

古人为诗贵于意在言外,使人思而得之。……近世诗人惟杜子美最得诗人之体,如“国破山河在”云云。“山河在”,明无余物矣;“草木深”,明无人矣。花鸟平时可娱之物,见之而泣,闻之而悲,则时可知矣。”

——司马光

小结

全诗抒写了诗人感时恨别、忧国思家的感情,表现出诗人热爱国家、眷恋家人的美好情操。

雁门太守行

【李贺】(790—816),字长吉,唐代著名诗人。他的诗继承前代积极浪漫主义传统,以奇特的想象,浓艳的色彩,奇峭的语言,创造出一种新奇瑰丽的境界,在中唐诗坛独树一帜,对后世产生了很大的影响,被人称为“诗鬼” ,著有《李长吉歌行》。

走近作者

“雁门太守行”是古乐府曲名,后人多用题面意思,写边塞征战之事。唐人的这类拟古诗,是相对唐代“近体诗”而言的。它有较宽押韵,不受太多格律束缚,可以说是古人的一种“半自由诗”。“行”,古乐府的一种体裁。

雁门太守行

李 贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

看似有律诗的形式,但它实质上是一首古乐府旧题,属于歌行体。

歌行体

行,歌行体,由汉代乐府诗发展而来,通常用“歌”“行”命名,音节、格律比较自由,可采用五言、七言、杂言,形式富于变化。东汉乐府诗歌中的《雁门太守行》是一首歌颂洛阳令王涣政绩的诗。雁门,指雁门关,泛指西北边塞地区。诗人李贺直接借用此题写边塞战争,这与唐人好借用旧题写当下题材的创作之风有关。

文体知识

雁门太守行

李 贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

xié

/

读顺字音节奏

/

/

/

/

/

/

品读古诗

雁门太守行

李 贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

/

长音、

重读

敌兵滚滚而来,犹如黑云翻卷,想要摧倒城墙;我军严阵以待,阳光照耀铠甲,一片金光闪烁。秋色里,响亮军号震天动地;黑夜间战士鲜血凝成暗紫。红旗半卷,援军赶赴易水;夜寒霜重,鼓声郁闷低沉。只为报答君王恩遇,手携宝剑,视死如归。

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

一、前句:运用比喻和夸张,渲染兵临城下的紧张气氛和危急形势。“黑云”形容敌军的来势汹汹。

二、后句:运用了外貌描写和环境烘托,“甲光”一词与“黑云”相对,写守城将士严阵以待,显示不可侵犯的气概。

“压”“摧”两个动词,把敌军人马众多,来势凶猛,以及交战双方力量悬殊、守军将士处境艰难、我方城池摇摇欲坠等,入木三分地表现出来。

写城内的守军,借金光来显示守军的威严和高昂士气。未及开战,便觉杀气腾腾。

叙事写景,从听觉和视觉描写,极力渲染战场的惨烈气氛,从侧面表现出战争的激烈残酷。

“角声满天”写出战斗的激烈,“满”勾画出战争的规模之大,“秋色”渲染凄凉悲壮的气氛,“夜”点明交战时间之长。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

特别有表现力的是“凝”字。作者是在侧面烘托,以泥土写血,仿佛让人闻到了战斗的血腥气息。这个“凝”字的特写,妙在既表现了死伤惨重,又显示了动态变化过程,还渲染了黯然凝重的氛围,衬托出战争的悲壮惨烈。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

叙事写景,从视觉和听觉角度描写,“半卷红旗”写乘夜奔袭之状,“临易水”交代交战地点,正是燕、赵英雄慷慨悲歌之地(用典)。“鼓寒”的声音细节,使悲壮的气氛更浓了。

黄金台是战国时燕昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下贤士。

借用典故,表达了将士忘身报国的豪情壮志,点明主旨。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

这里的“君”,不能一概解释成皇帝或朝廷,准确地说应当是国家。对于李贺来说,“君”或许是“昏君”。李贺受到了极不公平的待遇,被拒之于仕途之外,而置个人私怨于不顾,仍以国家安危为重,这需要何等的气量,实在难能可贵。此联浸透着诗人的一种坚强意志,即一旦受到君主知遇,将不惜为国事献身,是古代“士为知己者死”“拼将一死酬知己”价值观的体现。

这首诗句句都有鲜明的色彩,其中如金色、胭脂色和紫红色,不但鲜明,而且浓艳,它们和黑色、秋色、玉白色等交织在一起,构成色彩斑斓的画面。作者简直就是一个高明的画家,特别善于调色,以色示物,以色感人,以色传情。

写作特色

小结

本诗描绘的是将士们在边境奋勇杀敌的壮烈场面,赞颂了将士们的战斗意志和誓死报国的决心。

赤 壁

走近作者

【杜牧】字牧之,号樊川居士,唐代杰出的诗人、散文家,是宰相杜佑之孙,杜从郁之子。因晚年居长安南樊川别墅,故后世称“杜樊川”,著有《樊川文集》。

杜牧的诗歌以七言绝句著称,内容以咏史抒怀为主,其诗英发俊爽,多切经世之物,在晚唐成就颇高。杜牧人称“小杜”以别于杜甫,与李商隐并称“小李杜”。

诗歌诵读

赤 壁

杜牧

折戟沉沙/铁/未销,

自将磨洗/认/前朝。

东风/不与/周郎便,

铜雀/春深/锁二乔。

一支折断了的铁戟在水底还没有销蚀掉,拿起来磨光洗净,认出来戟是东吴破曹时的遗物。

假如东风不给周瑜以方便,结局恐怕是曹操取胜,二乔将被关进铜雀台中了。

理解诗意

前两句是叙事,借一件事物来兴起对前朝人物和事迹的慨叹。后两句是议论,假使这次东风不给周郎方便,那么双方就要易位,历史形势将完全改观。由叙事引发议论。

诗的前后两句在表达上有什么不同?有什么内在联系?

思考探究

这首咏史吊古诗,似是讥讽周瑜成功的侥幸。诗的开头二句,借物起兴,慨叹前朝人物事迹,后二句议论:赤壁大战,周瑜火攻,倘无东风,东吴早灭,二乔将被掳去,历史就要改观。曲折地反映出他的抑郁不平和怀才不遇之感。

小结

渔 家 傲

【李清照】(1084—约1155年),号易安居士,宋代女词人,婉约词派代表,有“千古第一才女”之称。

【代表作】《声声慢·寻寻觅觅》《一剪梅·红藕香残玉簟秋》等。

走近作者

这首词写于李清照南渡后,根据陈祖美《李清照简明年表》,此词就作于建炎(南宋皇帝宋高宗的第一个年号)四年。宋高宗建炎四年春,李清照曾在海上航行 ,历尽风涛之险。此词中写到大海、乘船,人物有天帝及词人自己,都与这段真实的生活所得到的感受有关。

创作背景

诗词诵读

渔家傲

李清照

天接/云涛/连晓雾,星河欲转/千帆舞。仿佛梦魂/归帝所,闻/天语,殷勤问我/归何处。

我报/路长/嗟日暮,学诗/谩有/惊人句。九万里风/鹏正举。风/休住,蓬舟/吹取/三山去!

天蒙蒙,晨雾蒙蒙笼云涛。银河欲转,千帆如梭逐浪飘。梦魂仿佛又回到了天庭,天帝传话善意地相邀。殷勤地问道:你可有归宿之处?

我回报天帝说:路途漫长又叹日暮时不早。学作诗,徒有妙句人称道,却是空无用。长空九万里,大鹏冲天飞正高。风啊!请千万别停息,将这一叶轻舟,载着我直送往蓬莱三仙岛。

词意理解

诗词赏析

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。

“接”“连”二字把四垂的天幕、汹涌的波涛、弥漫的云雾,自然地组合在一起,形成一种浑茫无际的境界。

而“转”“舞”两字,则将词人在风浪颠簸中的感受,逼真地传递给读者。

所谓“星河欲转 ”,是写词人从颠簸的船舱中仰望天空,天上的银河似乎在转动一般。“千帆舞”则写海上刮起了大风,无数的舟船在风浪中飞舞前进。船摇帆舞,星河欲转,既富于生活的真实感,又具有梦境的虚幻性。作者用丰富的想象创造了这样一个似梦似幻、美妙神奇、富有浪漫色彩的境界。

仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。

“梦魂”二字,是全词的关键。词人经过海上航行,一缕梦魂仿佛升入天国见到慈祥的天帝,在幻想的境界中,词人塑造了一个态度温和、关心民瘼的天帝。

“归”字反映了词人经历了人生道路的流徙奔波之苦后,希望得到一个美好归宿的心愿。

“殷勤问我归何处”引出了下阕的诉说。

我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。

“路长嗟日暮”出自屈原《离骚》“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。作者借此表白自己在人生道路上日暮途远,茫然不知所措。

01

02

这里一个“嗟”字,生动地表现出她那彷徨忧虑的神态。

下句含有两层意思:一是慨叹自己有才而不能为世用,有怀才不遇之感;二是社会动乱,文章无用,有李贺《南园十三首》中的“不见年年辽海上,文章何处哭秋风”之意。两者似是对立,实则统一,是互为因果的。那么,作者既然有这样的苦衷,她希望怎样解脱呢?

词人虽有才华有理想,但在现实生活中却处于日暮途远、孤苦无依的困境中,她想去那没有战乱、没有离散、没有悲伤的仙境。这反映了她对现实的厌弃和对美好境界的追求。但仙山毕竟是不存在的,她只能在自己创造的理想境界中求得暂时的安慰,然而并非消极的游仙思想。

九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去!

李清照本为婉约派的女作家,能写出如此豪放的词,除了乱世迫使她从闺阁中走出社会,面对现实这些客观原因之外,还有她的主观因素,就是她的思维活跃,性格开朗,敢想敢说。

同时,她遍读群书,记性特强,不常见的字句、故事,都能一一记得,这就丰富了她的形象思维,使她对各种神话传说和典故,都能运用自如来书写自己追求自由和美好生活的心愿,从而创作了这首具有浪漫情调而又气魄宏伟的豪放词。

小结

26.诗歌五首

饮酒(其五)

作者介绍

陶渊明( 365-427),字元亮,浮阳柴桑(今江西龙江)人。青壮年时,有过建功立业的抱负,后因不满政治腐败、官场黑暗,又不肯降志辱身迎合权责,于是在四十一岁时弃官归田,此后一直过着“躬耕自资”的隐居生活。

陶渊明现存的作品,大都写于归隐之后,有诗一百六十多首,辞赋散文等十多篇。在这些作品中,作者写农耕劳动,写与农民的交往,写农村恬静优美的自然景色,着力表现了自己田园生活的怡然自得之乐。情意真切,格调清新,简洁含蓄,富有韵味,称为“田园诗”。有《陶渊明集》。

品读古诗

饮酒(其五)

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

听朗读,注意节奏的连贯、语速的快慢、音调的高低、语气的强弱等,有对比、有起伏、有变化,才能使整个朗诵犹如一曲优美的乐章。

饮酒(其五)

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

lí

xuān

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

古体诗,形式上以五言为主,朗读时通常按“二三”式来停顿。

读顺字音节奏

饮酒(其五)

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

提示:(1)偶数句入韵,押“ɑn”韵。韵脚要根据语境读到位。(2)语调、语气和节奏都应是舒缓的。

读出诗歌韵味

饮酒(其五)

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

韵脚

起句要平静些,转折句也可处理为平静的读法,但要体现出得意感。

“何能尔”设问,尔,代指前句,写出了反常,与众不同,故应读重音。“心远地自偏”为全篇之骨,要读出自豪感,体现出淡然而满足的精神状态。后三个字,应一字一顿,而且要有余音。

朗读指导:

结庐在人境,而无车马喧

结庐:建造、构筑。

人境:喧嚣扰攘的尘世。

而:却。

车马喧:喻世俗交往的打扰。诗人身居尘世,却不受尘俗的烦扰。

首句即佳。清代著名诗人黄遵宪,名其居室为“人境庐”诗集为《人境庐诗草》,即取陶渊明诗意为名。

饮酒(其五)

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

(1)结合注释和工具书,理解这首诗的大意并质疑。

(2)小组交流并释疑。

读懂诗词大意

问君何能尔?心远地自偏

君:诗人自称。

尔:如此,这样。

二句承上两句设问设答。因为“心”能远远摆脱世俗的束缚,所以虽身处闹境,也如同居于偏僻地区。诗人摆脱尘俗烦扰后的感受。

采菊东篱下,悠然见南山

悠然:闲适淡泊的样子。这里形容不经意的样子。

以美丽的自然景物烘托悠闲自得的情趣。

“悠然见南山”中“见”,有本子作“望”。苏轼说“因采菊而见山,境与意会,此句最有妙处。近岁俗本皆作‘望南山’,则一篇神气都索然矣。”

“一语天然万古新,豪华落尽见真淳。”

——金 · 元好问《论诗》绝句

山气日夕佳,飞鸟相与还

山气:山间的云气。

日夕:傍晚。

相与:结伴。

写南山美妙的晚景。

《归去来辞》“鸟倦飞而知还”意思是天色晚了,鸟尚且会“知还”,人当然更应该“迷途知返”。飞鸟晨出夕还,眷恋山林,是出于生物的本性;人既是自然的产物,也应顺应自然之理,生与大自然同生,死与大自然同体。

此中有真意,欲辨已忘言

此中:此地此时的情景,总指隐逸的田园生活。

真意:包括自然情趣和人生真谛。辨:辨别,说明。

忘言:不知怎样用言语表达。

诗人在大自然启迪下,已领悟到人生的真意,又何须用语言表达。

诗意理解

居住在人世间,却没有车马的喧嚣。问我为何能如此,只要心志高远,自然就会觉得所处地方僻静了。

在东篱之下采摘菊花,悠然间,那远处的南山映入眼帘。

山中的气息与傍晚的景色十分好,有飞鸟,结着伴儿归来。

这里面蕴含着人生的真正意义,想要辨识,却不知怎样表达。

“车马喧”并非指平时老百姓来来往往干活的车马发出的喧闹声,而应指“上层人士之间的交往”。

“而无车马喧”意指作者疏远了奔逐于俗世的车马客,看淡了功名利禄。

细读感悟

1.既然生活在人来人往的环境中,

为何“而无车马喧”呢

2.“心远地自偏” 中“远”的对象是什么?

远离官场,更进一步说,是远离尘俗,超凡脱俗。

3.诗人笔下描绘了一幅怎样的田园风光?表达了诗人怎样的心境?

在东边的篱笆下,诗人在悠闲地采撷菊花,偶一抬头,无意间望见了悠远的南山:太阳下山时,山色十分美丽,成群的飞鸟结伴而还。篱笆、菊、山、云、日、鸟,由近及远,构成了一幅质朴率真、自由恬淡,令人神往的田园风光的图景,表现了诗人回归自然后悠闲自得的心境。

4.从炼字的角度说说“采菊东篱下,悠然见南山”妙在何处。

“悠然”形象地写出了诗人远离世俗恬淡闲适、对生活无所求的心境。

“见”写出了诗人看到南山美景时的随意与自然,体现作者心灵的自由与惬意。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

这首诗写诗人辞官回归田园后的心境和生活情趣,表现了诗人远离尘世的喧扰,在悠然自得的生活中获得了自由和恬静的心境。

谨记:

1.情景交融的句子:

2.傍晚时山中的美丽景色:

3.总结句(主旨句)(富含哲理的名句):

春 望

7岁学诗;15岁有诗名;22岁时在洛阳与李白结为挚友,次年秋分手后再未相会;33至43岁困守长安十年,终得一八品小官;后经安史之乱,颠沛流离,时宦时民,生活极为困顿。曾在朋友的帮助下暂居四川,后流落江上一破船上。770年冬,杜甫逝于长沙到岳阳的船上,年59岁。

写作背景

公元755年安史之乱爆发。756年诗人杜甫得知唐肃宗在灵武即位的消息后,不顾安危投奔唐肃宗而来,想要再有一番作为,结果在投奔灵武途中,被安史叛军掳至长安,过了半年多囚徒一样的生活。

春 望

杜甫

国破/山河在,城春/草木深。

感时/花溅泪,恨别/鸟惊心。

烽火/连三月,家书/抵万金。

白头/搔更短,浑欲/不胜簪。

故国沦亡,空对着山河依旧,春光寂寞,荒城中草木丛生。

感伤时局,见花开常常洒泪,怅恨别离,闻鸟鸣每每惊心。

愁看这漫天烽火,早又阳春三月,珍重那远方家信,漫道片纸万金。

独立苍茫,无言搔首,白发稀疏,简直要插不上头簪。

古人为诗贵于意在言外,使人思而得之。……近世诗人惟杜子美最得诗人之体,如“国破山河在”云云。“山河在”,明无余物矣;“草木深”,明无人矣。花鸟平时可娱之物,见之而泣,闻之而悲,则时可知矣。”

——司马光

小结

全诗抒写了诗人感时恨别、忧国思家的感情,表现出诗人热爱国家、眷恋家人的美好情操。

雁门太守行

【李贺】(790—816),字长吉,唐代著名诗人。他的诗继承前代积极浪漫主义传统,以奇特的想象,浓艳的色彩,奇峭的语言,创造出一种新奇瑰丽的境界,在中唐诗坛独树一帜,对后世产生了很大的影响,被人称为“诗鬼” ,著有《李长吉歌行》。

走近作者

“雁门太守行”是古乐府曲名,后人多用题面意思,写边塞征战之事。唐人的这类拟古诗,是相对唐代“近体诗”而言的。它有较宽押韵,不受太多格律束缚,可以说是古人的一种“半自由诗”。“行”,古乐府的一种体裁。

雁门太守行

李 贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

看似有律诗的形式,但它实质上是一首古乐府旧题,属于歌行体。

歌行体

行,歌行体,由汉代乐府诗发展而来,通常用“歌”“行”命名,音节、格律比较自由,可采用五言、七言、杂言,形式富于变化。东汉乐府诗歌中的《雁门太守行》是一首歌颂洛阳令王涣政绩的诗。雁门,指雁门关,泛指西北边塞地区。诗人李贺直接借用此题写边塞战争,这与唐人好借用旧题写当下题材的创作之风有关。

文体知识

雁门太守行

李 贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

xié

/

读顺字音节奏

/

/

/

/

/

/

品读古诗

雁门太守行

李 贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

/

长音、

重读

敌兵滚滚而来,犹如黑云翻卷,想要摧倒城墙;我军严阵以待,阳光照耀铠甲,一片金光闪烁。秋色里,响亮军号震天动地;黑夜间战士鲜血凝成暗紫。红旗半卷,援军赶赴易水;夜寒霜重,鼓声郁闷低沉。只为报答君王恩遇,手携宝剑,视死如归。

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

一、前句:运用比喻和夸张,渲染兵临城下的紧张气氛和危急形势。“黑云”形容敌军的来势汹汹。

二、后句:运用了外貌描写和环境烘托,“甲光”一词与“黑云”相对,写守城将士严阵以待,显示不可侵犯的气概。

“压”“摧”两个动词,把敌军人马众多,来势凶猛,以及交战双方力量悬殊、守军将士处境艰难、我方城池摇摇欲坠等,入木三分地表现出来。

写城内的守军,借金光来显示守军的威严和高昂士气。未及开战,便觉杀气腾腾。

叙事写景,从听觉和视觉描写,极力渲染战场的惨烈气氛,从侧面表现出战争的激烈残酷。

“角声满天”写出战斗的激烈,“满”勾画出战争的规模之大,“秋色”渲染凄凉悲壮的气氛,“夜”点明交战时间之长。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

特别有表现力的是“凝”字。作者是在侧面烘托,以泥土写血,仿佛让人闻到了战斗的血腥气息。这个“凝”字的特写,妙在既表现了死伤惨重,又显示了动态变化过程,还渲染了黯然凝重的氛围,衬托出战争的悲壮惨烈。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

叙事写景,从视觉和听觉角度描写,“半卷红旗”写乘夜奔袭之状,“临易水”交代交战地点,正是燕、赵英雄慷慨悲歌之地(用典)。“鼓寒”的声音细节,使悲壮的气氛更浓了。

黄金台是战国时燕昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下贤士。

借用典故,表达了将士忘身报国的豪情壮志,点明主旨。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

这里的“君”,不能一概解释成皇帝或朝廷,准确地说应当是国家。对于李贺来说,“君”或许是“昏君”。李贺受到了极不公平的待遇,被拒之于仕途之外,而置个人私怨于不顾,仍以国家安危为重,这需要何等的气量,实在难能可贵。此联浸透着诗人的一种坚强意志,即一旦受到君主知遇,将不惜为国事献身,是古代“士为知己者死”“拼将一死酬知己”价值观的体现。

这首诗句句都有鲜明的色彩,其中如金色、胭脂色和紫红色,不但鲜明,而且浓艳,它们和黑色、秋色、玉白色等交织在一起,构成色彩斑斓的画面。作者简直就是一个高明的画家,特别善于调色,以色示物,以色感人,以色传情。

写作特色

小结

本诗描绘的是将士们在边境奋勇杀敌的壮烈场面,赞颂了将士们的战斗意志和誓死报国的决心。

赤 壁

走近作者

【杜牧】字牧之,号樊川居士,唐代杰出的诗人、散文家,是宰相杜佑之孙,杜从郁之子。因晚年居长安南樊川别墅,故后世称“杜樊川”,著有《樊川文集》。

杜牧的诗歌以七言绝句著称,内容以咏史抒怀为主,其诗英发俊爽,多切经世之物,在晚唐成就颇高。杜牧人称“小杜”以别于杜甫,与李商隐并称“小李杜”。

诗歌诵读

赤 壁

杜牧

折戟沉沙/铁/未销,

自将磨洗/认/前朝。

东风/不与/周郎便,

铜雀/春深/锁二乔。

一支折断了的铁戟在水底还没有销蚀掉,拿起来磨光洗净,认出来戟是东吴破曹时的遗物。

假如东风不给周瑜以方便,结局恐怕是曹操取胜,二乔将被关进铜雀台中了。

理解诗意

前两句是叙事,借一件事物来兴起对前朝人物和事迹的慨叹。后两句是议论,假使这次东风不给周郎方便,那么双方就要易位,历史形势将完全改观。由叙事引发议论。

诗的前后两句在表达上有什么不同?有什么内在联系?

思考探究

这首咏史吊古诗,似是讥讽周瑜成功的侥幸。诗的开头二句,借物起兴,慨叹前朝人物事迹,后二句议论:赤壁大战,周瑜火攻,倘无东风,东吴早灭,二乔将被掳去,历史就要改观。曲折地反映出他的抑郁不平和怀才不遇之感。

小结

渔 家 傲

【李清照】(1084—约1155年),号易安居士,宋代女词人,婉约词派代表,有“千古第一才女”之称。

【代表作】《声声慢·寻寻觅觅》《一剪梅·红藕香残玉簟秋》等。

走近作者

这首词写于李清照南渡后,根据陈祖美《李清照简明年表》,此词就作于建炎(南宋皇帝宋高宗的第一个年号)四年。宋高宗建炎四年春,李清照曾在海上航行 ,历尽风涛之险。此词中写到大海、乘船,人物有天帝及词人自己,都与这段真实的生活所得到的感受有关。

创作背景

诗词诵读

渔家傲

李清照

天接/云涛/连晓雾,星河欲转/千帆舞。仿佛梦魂/归帝所,闻/天语,殷勤问我/归何处。

我报/路长/嗟日暮,学诗/谩有/惊人句。九万里风/鹏正举。风/休住,蓬舟/吹取/三山去!

天蒙蒙,晨雾蒙蒙笼云涛。银河欲转,千帆如梭逐浪飘。梦魂仿佛又回到了天庭,天帝传话善意地相邀。殷勤地问道:你可有归宿之处?

我回报天帝说:路途漫长又叹日暮时不早。学作诗,徒有妙句人称道,却是空无用。长空九万里,大鹏冲天飞正高。风啊!请千万别停息,将这一叶轻舟,载着我直送往蓬莱三仙岛。

词意理解

诗词赏析

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。

“接”“连”二字把四垂的天幕、汹涌的波涛、弥漫的云雾,自然地组合在一起,形成一种浑茫无际的境界。

而“转”“舞”两字,则将词人在风浪颠簸中的感受,逼真地传递给读者。

所谓“星河欲转 ”,是写词人从颠簸的船舱中仰望天空,天上的银河似乎在转动一般。“千帆舞”则写海上刮起了大风,无数的舟船在风浪中飞舞前进。船摇帆舞,星河欲转,既富于生活的真实感,又具有梦境的虚幻性。作者用丰富的想象创造了这样一个似梦似幻、美妙神奇、富有浪漫色彩的境界。

仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。

“梦魂”二字,是全词的关键。词人经过海上航行,一缕梦魂仿佛升入天国见到慈祥的天帝,在幻想的境界中,词人塑造了一个态度温和、关心民瘼的天帝。

“归”字反映了词人经历了人生道路的流徙奔波之苦后,希望得到一个美好归宿的心愿。

“殷勤问我归何处”引出了下阕的诉说。

我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。

“路长嗟日暮”出自屈原《离骚》“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。作者借此表白自己在人生道路上日暮途远,茫然不知所措。

01

02

这里一个“嗟”字,生动地表现出她那彷徨忧虑的神态。

下句含有两层意思:一是慨叹自己有才而不能为世用,有怀才不遇之感;二是社会动乱,文章无用,有李贺《南园十三首》中的“不见年年辽海上,文章何处哭秋风”之意。两者似是对立,实则统一,是互为因果的。那么,作者既然有这样的苦衷,她希望怎样解脱呢?

词人虽有才华有理想,但在现实生活中却处于日暮途远、孤苦无依的困境中,她想去那没有战乱、没有离散、没有悲伤的仙境。这反映了她对现实的厌弃和对美好境界的追求。但仙山毕竟是不存在的,她只能在自己创造的理想境界中求得暂时的安慰,然而并非消极的游仙思想。

九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去!

李清照本为婉约派的女作家,能写出如此豪放的词,除了乱世迫使她从闺阁中走出社会,面对现实这些客观原因之外,还有她的主观因素,就是她的思维活跃,性格开朗,敢想敢说。

同时,她遍读群书,记性特强,不常见的字句、故事,都能一一记得,这就丰富了她的形象思维,使她对各种神话传说和典故,都能运用自如来书写自己追求自由和美好生活的心愿,从而创作了这首具有浪漫情调而又气魄宏伟的豪放词。

小结

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读