八年级上册 第五单元名著导读《昆虫记》课件(共29张ppt)

文档属性

| 名称 | 八年级上册 第五单元名著导读《昆虫记》课件(共29张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-28 15:50:20 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

昆虫记

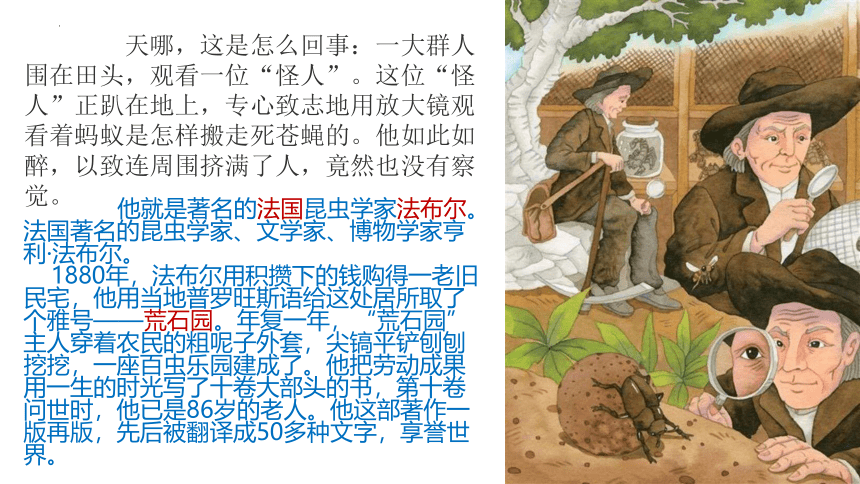

天哪,这是怎么回事:一大群人围在田头,观看一位“怪人”。这位“怪人”正趴在地上,专心致志地用放大镜观看着蚂蚁是怎样搬走死苍蝇的。他如此如醉,以致连周围挤满了人,竟然也没有察觉。

他就是著名的法国昆虫学家法布尔。法国著名的昆虫学家、文学家、博物学家亨利·法布尔。

1880年,法布尔用积攒下的钱购得一老旧民宅,他用当地普罗旺斯语给这处居所取了个雅号——荒石园。年复一年,“荒石园”主人穿着农民的粗呢子外套,尖镐平铲刨刨挖挖,一座百虫乐园建成了。他把劳动成果用一生的时光写了十卷大部头的书,第十卷问世时,他已是86岁的老人。他这部著作一版再版,先后被翻译成50多种文字,享誉世界。

初步了解作品

1.它是一部严谨的科学著作,《昆虫记》法文原著副标题即为“对昆虫本能及其习俗的研究”。

在数十年间,法布尔直接在田野里对法国南部普罗旺斯地区种类繁多的昆虫进行实地观察,或者将昆虫带回自己家中培养,详尽而生动地记录这些小生命的外部形态、生物习性、生存技巧和繁衍死亡等,然后再将观察记录结合思考所得,写成翔实的研究笔记。

2.不同于一般学术著作的是它具有浓郁的文学气息。

在法布尔的眼中,昆虫不是人类的对立面,昆虫世界是一个与人类密切相关的独立世界,他所做的,就是利用自身的学识、生动的笔触、深切的人文关怀,将昆虫世界化作让人类获取知识、趣味、审美和思想的文学经典。在法布尔笔下,博物学和文学完美地融合在一起。

课堂小贴士:

首先阅读这本昆虫记。我们可以制定一个阅读进程记录表,比如序言目录的了解整本书的章节安排,对全书内容有一个大致的了解,然后根据自己的实际情况制定阅读进程记录表,包括阅读时间、阅读内容,阅读收获以及读后自评反思。边读边简要记录阅读进程。

《昆虫记》这部巨著在自然科学史与文学史上都具有重要的地位,那么,该以怎样的方式打开这部书,进而感受其魅力呢?

设置任务

任务一:建立昆虫档案,了解昆虫知识

《昆虫记》是一部严谨的科学著作,一部关于昆虫的百科全书。法布尔通过长时间的细致观察,获得了大量关于不同种类昆虫的特征、习性等方面的科学知识,将昆虫世界真实地呈现在人们面前。我们阅读时,首先要汲取其中丰富的生物学知识,以开拓视野,激发探索未知的志趣。

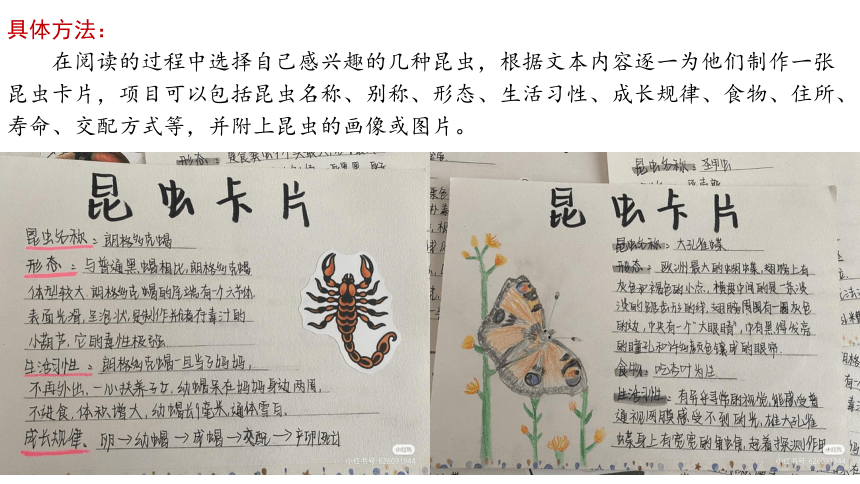

具体方法:

在阅读的过程中选择自己感兴趣的几种昆虫,根据文本内容逐一为他们制作一张昆虫卡片,项目可以包括昆虫名称、别称、形态、生活习性、成长规律、食物、住所、寿命、交配方式等,并附上昆虫的画像或图片。

除了制作昆虫档案袋,还可以对昆虫的某种特征或同一种类的不同昆虫做更为详尽的分类整理,从整体上把握《昆虫记》中的科学知识。

长腹蜂是挥舞瓦刀的“泥瓦工”

黑蛛蜂是技艺高超的“制陶工”

土蜂是下针精确无误的“麻醉师”

切叶蜂是名副其实的“裁剪工”

黄斑蜂是技艺惊人的“鞣毡大师”

蜾蠃则是“ 挖掘工”、 “采脂工”和“粉刷工”。

guǒ luǒ

任务二:走进法布尔的内心世界(感受科学精神)

法布尔究竟是怎么做观察实验的呢?答案就在《昆虫记》的每一篇文章里。他把对每一只昆虫的观察和实验过程以及结论都记录了下来,毫无保留地告诉了读者。

方法一:

观察和实验是科学研究的主要方法,法布尔认为:“观察提出问题,实验解决问题。就算实验无法给我们带来大晴天,它也能让光亮从重重乌云的外缘透出来。”阅读过程中,我们可以梳理法布尔对某一昆虫的观察研究过程,感受法布尔的实证精神。

任选1~2种昆虫,用表格或思维导图的方式展示法布尔是如何观察和研究昆虫的,你可以从研究的问题,观察的内容,观察的时间和地点,观察的过程,实验的设计,观察与研究的结果,等角度建构思维导图。

例如:关于“红蚂蚁是否靠嗅觉指引方向”的实验探究。

假设角度 实验过程 实验结果 实验结论

第一次 不是靠嗅觉指引方向 打扫干净路面并撒上粉状材料,把路隔成四段 红蚂蚁通过 实验不够严谨,无法否定嗅觉能够为红蚂蚁指引方向

第二次 用水冲刷路面且水淹路面,完全消除气味 红蚂蚁通过 证明红蚂蚁不靠嗅觉指引方向

第三次 用薄荷叶擦拭路面,以刺激气味掩盖原有气味 红蚂蚁通过 再次证明红蚂蚁不靠嗅觉指引方向

第四次 靠嗅觉指引方向 用纸张、黄沙覆盖路面,但没有采取除味的措施 通过时犹豫不决 证明红蚂蚁是依靠视觉指引方向

实验步骤 观察(提出问题)——实验(反复验证)——提炼(概括结论) 方法二:

说一说《昆虫记》一书体现了科学精神的哪些基本特征?阅读时关注书中相关章节与内容,对能够体现科学精神的内容进行分析佐证。

温馨提示:

科学精神是贯穿于科学活动之中的基本的精神状态和思维方式,是体现在科学知识中的思想。它的内涵十分丰富,它的基本特征有如下几点:

1.对真理的渴求和为真理勇敢献身的精神

2.实事求是的理性态度

3.辩证的思维品质

4.怀疑和批判精神

5.勇于开拓的创新意识

6.科学活动的人文价值与哲学意义

《昆虫记》又称《昆虫世界》或《昆虫的故事》,是法国昆虫学家、文学家让·亨利·卡西米尔·法布尔创作的长篇生物学著作,共十卷。该作品是一部概括昆虫的种类、特征、习性等的昆虫生物学著作,记录了昆虫真实的生活,表述的是昆虫为生存而斗争时表现出的灵性,还记载着法布尔痴迷昆虫研究的动因、生平抱负、知识背景、生活状况等等内容。作者将昆虫的多彩生活与自己的人生感悟融为一体,用人性去看待昆虫,字里行间都透露出作者对生命的尊敬与热爱。

让·亨利·卡西米尔·法布尔(1823-1915),法国著名昆虫学家、文学家。被世人称为“昆虫界的荷马”,昆虫界的“维吉尔”。他用水彩绘画的700多幅真菌图,深受普罗旺斯诗人米斯特拉尔的赞赏及喜爱。他也为漂染业作出贡献,曾获得三项有关茜素的专利权。

1880年,法布尔用积攒下的钱购得一老旧民宅,他用当地普罗旺斯语给这处居所取了个雅号——荒石园。年复一年,“荒石园”主人穿着农民的粗呢子外套,尖镐平铲刨刨挖挖,一座百虫乐园建成了。他把劳动成果写进一卷又一卷的《昆虫记》中。1910年,《昆虫记》第十卷问世,法布尔86岁。

情趣与理趣的双重变奏

——《昆虫记》语言特色分析

文有定体,一体之文章,有一种读法。

法布尔的《昆虫记》与一般的科普作品有所不同,它即是一部严谨的自然科学著作,也是一部优美的文学作品。这就需要我们在科学与文学之间,找寻连接两者的桥梁,激活文学间的情趣与理趣。

一、情趣盎然

第一组

胸部具翅两对、足三对;前胸细长,前足粗大呈镰刀状,其股节和胫节有倒钩状刺,用以捕捉害虫。——《辞海·螳螂》

身体轻盈,淡绿的体色,长长的翅膀像纱罗一样。没有张开来像剪刀一样的凶狠的大颚,相反却小嘴尖尖。前足腿节像个扁平的梭子,内侧有两行钢锯。——《昆虫记·螳螂猎食》

相较于《辞海》语言的简单明了,《昆虫记》中比喻手法的运用使得螳螂的外形更易激发读者的想象力。前者诉诸严谨,后者着墨于形象。

第二组

产卵后,雌雄共同推曳粪土将卵包裹而转成丸状。

——百度百科·蜣螂

夫妻双双以同样高涨的热情,共同参与为儿子们准备面包的劳动,揉面团,运回家,入烤箱,样样都干。前爪上的小刀用力一划,一块大小正合适的粪食就切下来了,供它们加工用。这时候,做父亲的和做母亲的齐心协力,共同摆弄切下的小粪块,轻轻地拍打,加力按压,制作成豆粒般的小丸。——《昆虫记·西班牙蜣螂》

法布尔把本来非常简单,甚至单调的场景,运用拟人手法及一系列细腻的动作描写,把西班牙蜣螂同心协力制作粪球的过程刻画地生动形象,这不是人类作为万物之长的粗暴审视,而是作为一种生命对地球上其他生命共同体的打量。

第三组

螳螂是昆虫中体型偏大的,体长一般55到105毫米,非洲的螳螂是世界上最大的,身体呈现线型,以绿色、褐色为主,也有花斑种类;标志性特征是有两把“大刀”,即前肢上有一排坚硬的锯齿,大刀钩末端长有攀爬的吸盘。

——百度百科·螳螂

螳螂是一种美丽的昆虫,它像一位身材修长的少女。在烈日的草丛中,它仪态万方,严肃半立,前爪像人的手臂一样伸向天空,活脱脱一幅很虔诚祷告的姿势。

——《昆虫记·西班牙蜣螂》

前者是理性说明,后者是感性描绘。法布尔在写作时,将自己对昆虫的热爱融入科学的介绍之中,因而呈现出强烈的生命共融,而不是单纯的物种介绍。

二、理趣深藏

情趣是锦上添花,《昆虫记》之所以成为经典,法布尔深入骨髓的理趣,也就是科学精神,是其主要原因。此科学,非冷漠的观察,非中立的表达,而是了解之同情,人文之眼光,他没有自大到把人类当成万物的尺度,而是饱含深情地看待万物。

比如法布尔观察西班牙蜣螂的行为。

最后,蜣螂母亲看见粪球已经制作得完美无缺了,于是,她便抽身离去,要物色一处理想的地点。而蜣螂父亲则是翘起两条后腿,紧紧搂抱住财宝,生怕遭人打劫。见妻子久久为归,他有点心烦,使用后腿抱住粪球迅速翻转,动作娴熟,十分得意。毋庸置疑,他心里一定在想:这个喧腾溜圆的大面包是我这个一家之长动手制成的,是我为儿女们准备的。这可以说是他勤劳勇敢的证书。

(节选自《西班牙蜣螂》)

文段中,法布尔避免单纯地表现西班牙蜣螂的昆虫属性,而是把蜣螂的群居描绘成一种社会活动,赋予其人的情感,如饱含爱意、极具家庭责任感。而对人类来说原本肮脏不堪的“粪球”,通过转喻,在其笔下却成了“面包”,既准确对应了蜣螂,又增添了一丝幽默。“紧紧搂抱住财宝”“生怕遭人打劫”,从外在动作到内心感受,都把单一的物种写出了群像之感。

除此之外,理趣还表现在作者对昆虫某种品质的拟人化提炼上。

求爱无果。雌蟋蟀跑到一片生菜叶下躲藏起来。但是,它还是微微撩起门帘在偷看,而且也想被那只雄蟋蟀看见。雄蟋蟀向柳树丛中逃去,但也在偷窥着求欢者。两千年前的一首牧歌就是这么温情地唱颂的。情人间打情骂俏到处都是一个样儿!

(节选自《西班牙蜣螂》)

作者将蟋蟀的求欢比作情人间的打情骂俏,通过富有情趣的文字将动物的特性体现出来,透过这些生动形象、充满人情味的文字,我们不仅了解了昆虫的生物习性,更感知到法布尔对这些微小生命的尊重、热爱。

“园子里夜间歌唱的蟋蟀非常多。每一簇开着红花的岩蔷薇都有自己的合唱队员;每一束薰衣草上都有自己的演唱者。那些枝繁叶茂的野草莓树,那些笃蓐香都变成了一个个合唱团。所有这些小生物在灌木丛间用它们清脆动人的声音互问互答;或者不如说,每个歌手不管别人唱什么坎蒂列那,独自在庆祝自己的欢乐。

在天上,就在我头顶上,天鹅星座在银河中划上它那大大的十字架;在下面 ,就在的 四周,蟋蟀的交响乐在抑扬起伏。这歌唱自己欢乐的小不点儿令我忘记了群星璀璨的场面。这些天上的眼睛平静而冷漠地瞧着我们,我们对于这些星星是一无所知的。”

从上面这段文字可以看出,《昆虫记》除了是一部严谨的昆虫学作品,还是一部优美的散文巨著,它实现了科学与文学的完美结合,理性思考和感性表述的合二为一。 它不像其他科学类作品那般内容晦涩难懂, 用词枯燥无味,读来反而给人一种妙趣横生,仿佛与虫儿面对面交流的感觉。 纵观洋洋洒洒的十卷本《昆虫记》,其语言朴素而纯真,文风流畅优美 ,隽永风趣,深入浅出,使得这部著作不愧有“昆虫的史诗”之称。

“成虫和幼虫的职责完全悖离了常规:幼虫正值身强体壮,拥有强健的挖掘工具,承担起繁重的工作;而成虫却享受幸福的时光,不懂技艺,不工作,只是游手好闲。孩子本应躺在他 的保护人———母亲怀抱中过天堂般的生活;而这儿的孩子———幼虫,却成了母亲的保护人。”

被法布尔喻为 “爬行的小肠”的天牛幼虫只有味觉和触觉这两种非常迟钝的感觉,但它竟然可以清楚地预知未来。它为成虫挖出一条通往树皮层的通道,后者只要钻透薄薄的木质层或树皮层就可以获得自由。法布尔用略带人性的笔触来描绘昆虫世界的日常生活,使得整套丛书的字里行间洋溢着一股浓浓的人情味,充满了对生命的关爱之情,读来令人深受感动。

“当敌人靠近时,它便立起身体,模仿舞蛛的样子做出防御姿势。滑稽蛛蜂对它的威吓不屑一顾,在滑稽的外表的掩护下,它猛地冲向彩带圆网蛛,动作非常敏捷。它们闪电般交战了一回合,彩带圆网 蛛 被打翻仰躺在地。蛛蜂在上,它与圆网蛛腹贴着腹、头顶着头;它用足控制住彩带圆网蛛的足;用上颚咬住对方的头胸部;它用力蜷起腹部,向下方伸过去;它拔出螫针;接下来便……”

弱肉强食是自然界的普遍法则,当我们读到此处,不禁要为法布尔传神的描写而大声喝彩,透过文字仿佛能看到捕食性昆虫与猎物正在上演一幕幕惊心动魄的生死大战。然而,这种战斗场景并没有想象 中那么凶残与血腥,相反,更多地显示出生命力的蓬勃。

套用当今的一个概念,法布尔最热衷的,还是cosplay,写蝎子他就弯起了带毒刺的尾巴,写蜘蛛他就爬上刚织好的圆网。这是一个可爱的男人,他一生都安心地专注于自己喜爱的昆虫世界,从中获得生活的乐趣。他像哲学家一般去思考,像艺术家一般去观察,像诗人一般去感受和表达。而情趣与理趣完美融合,正是《昆虫记》的魅力所在。这种把科学语言转化为日常语言的能力,是《昆虫记》带给我们的最大感受。

对渺小生命的尊重与热爱

在法国十八九世纪,热衷于把自己的科学研究成果写成文学式著作的生物学家,多到不可胜数,何止法布尔一人。可是只有法布尔的《昆虫记》流转最久、最广,这绝非偶然。原因就在于他怀着对渺小生命的尊重与热爱去描写甚至歌颂微不足道的昆虫。这就是《昆虫记》充满人情味的原因。《昆虫记》充满了对昆虫的爱,对微小生命的爱,所以使广大读者深受感动。

昆虫记

天哪,这是怎么回事:一大群人围在田头,观看一位“怪人”。这位“怪人”正趴在地上,专心致志地用放大镜观看着蚂蚁是怎样搬走死苍蝇的。他如此如醉,以致连周围挤满了人,竟然也没有察觉。

他就是著名的法国昆虫学家法布尔。法国著名的昆虫学家、文学家、博物学家亨利·法布尔。

1880年,法布尔用积攒下的钱购得一老旧民宅,他用当地普罗旺斯语给这处居所取了个雅号——荒石园。年复一年,“荒石园”主人穿着农民的粗呢子外套,尖镐平铲刨刨挖挖,一座百虫乐园建成了。他把劳动成果用一生的时光写了十卷大部头的书,第十卷问世时,他已是86岁的老人。他这部著作一版再版,先后被翻译成50多种文字,享誉世界。

初步了解作品

1.它是一部严谨的科学著作,《昆虫记》法文原著副标题即为“对昆虫本能及其习俗的研究”。

在数十年间,法布尔直接在田野里对法国南部普罗旺斯地区种类繁多的昆虫进行实地观察,或者将昆虫带回自己家中培养,详尽而生动地记录这些小生命的外部形态、生物习性、生存技巧和繁衍死亡等,然后再将观察记录结合思考所得,写成翔实的研究笔记。

2.不同于一般学术著作的是它具有浓郁的文学气息。

在法布尔的眼中,昆虫不是人类的对立面,昆虫世界是一个与人类密切相关的独立世界,他所做的,就是利用自身的学识、生动的笔触、深切的人文关怀,将昆虫世界化作让人类获取知识、趣味、审美和思想的文学经典。在法布尔笔下,博物学和文学完美地融合在一起。

课堂小贴士:

首先阅读这本昆虫记。我们可以制定一个阅读进程记录表,比如序言目录的了解整本书的章节安排,对全书内容有一个大致的了解,然后根据自己的实际情况制定阅读进程记录表,包括阅读时间、阅读内容,阅读收获以及读后自评反思。边读边简要记录阅读进程。

《昆虫记》这部巨著在自然科学史与文学史上都具有重要的地位,那么,该以怎样的方式打开这部书,进而感受其魅力呢?

设置任务

任务一:建立昆虫档案,了解昆虫知识

《昆虫记》是一部严谨的科学著作,一部关于昆虫的百科全书。法布尔通过长时间的细致观察,获得了大量关于不同种类昆虫的特征、习性等方面的科学知识,将昆虫世界真实地呈现在人们面前。我们阅读时,首先要汲取其中丰富的生物学知识,以开拓视野,激发探索未知的志趣。

具体方法:

在阅读的过程中选择自己感兴趣的几种昆虫,根据文本内容逐一为他们制作一张昆虫卡片,项目可以包括昆虫名称、别称、形态、生活习性、成长规律、食物、住所、寿命、交配方式等,并附上昆虫的画像或图片。

除了制作昆虫档案袋,还可以对昆虫的某种特征或同一种类的不同昆虫做更为详尽的分类整理,从整体上把握《昆虫记》中的科学知识。

长腹蜂是挥舞瓦刀的“泥瓦工”

黑蛛蜂是技艺高超的“制陶工”

土蜂是下针精确无误的“麻醉师”

切叶蜂是名副其实的“裁剪工”

黄斑蜂是技艺惊人的“鞣毡大师”

蜾蠃则是“ 挖掘工”、 “采脂工”和“粉刷工”。

guǒ luǒ

任务二:走进法布尔的内心世界(感受科学精神)

法布尔究竟是怎么做观察实验的呢?答案就在《昆虫记》的每一篇文章里。他把对每一只昆虫的观察和实验过程以及结论都记录了下来,毫无保留地告诉了读者。

方法一:

观察和实验是科学研究的主要方法,法布尔认为:“观察提出问题,实验解决问题。就算实验无法给我们带来大晴天,它也能让光亮从重重乌云的外缘透出来。”阅读过程中,我们可以梳理法布尔对某一昆虫的观察研究过程,感受法布尔的实证精神。

任选1~2种昆虫,用表格或思维导图的方式展示法布尔是如何观察和研究昆虫的,你可以从研究的问题,观察的内容,观察的时间和地点,观察的过程,实验的设计,观察与研究的结果,等角度建构思维导图。

例如:关于“红蚂蚁是否靠嗅觉指引方向”的实验探究。

假设角度 实验过程 实验结果 实验结论

第一次 不是靠嗅觉指引方向 打扫干净路面并撒上粉状材料,把路隔成四段 红蚂蚁通过 实验不够严谨,无法否定嗅觉能够为红蚂蚁指引方向

第二次 用水冲刷路面且水淹路面,完全消除气味 红蚂蚁通过 证明红蚂蚁不靠嗅觉指引方向

第三次 用薄荷叶擦拭路面,以刺激气味掩盖原有气味 红蚂蚁通过 再次证明红蚂蚁不靠嗅觉指引方向

第四次 靠嗅觉指引方向 用纸张、黄沙覆盖路面,但没有采取除味的措施 通过时犹豫不决 证明红蚂蚁是依靠视觉指引方向

实验步骤 观察(提出问题)——实验(反复验证)——提炼(概括结论) 方法二:

说一说《昆虫记》一书体现了科学精神的哪些基本特征?阅读时关注书中相关章节与内容,对能够体现科学精神的内容进行分析佐证。

温馨提示:

科学精神是贯穿于科学活动之中的基本的精神状态和思维方式,是体现在科学知识中的思想。它的内涵十分丰富,它的基本特征有如下几点:

1.对真理的渴求和为真理勇敢献身的精神

2.实事求是的理性态度

3.辩证的思维品质

4.怀疑和批判精神

5.勇于开拓的创新意识

6.科学活动的人文价值与哲学意义

《昆虫记》又称《昆虫世界》或《昆虫的故事》,是法国昆虫学家、文学家让·亨利·卡西米尔·法布尔创作的长篇生物学著作,共十卷。该作品是一部概括昆虫的种类、特征、习性等的昆虫生物学著作,记录了昆虫真实的生活,表述的是昆虫为生存而斗争时表现出的灵性,还记载着法布尔痴迷昆虫研究的动因、生平抱负、知识背景、生活状况等等内容。作者将昆虫的多彩生活与自己的人生感悟融为一体,用人性去看待昆虫,字里行间都透露出作者对生命的尊敬与热爱。

让·亨利·卡西米尔·法布尔(1823-1915),法国著名昆虫学家、文学家。被世人称为“昆虫界的荷马”,昆虫界的“维吉尔”。他用水彩绘画的700多幅真菌图,深受普罗旺斯诗人米斯特拉尔的赞赏及喜爱。他也为漂染业作出贡献,曾获得三项有关茜素的专利权。

1880年,法布尔用积攒下的钱购得一老旧民宅,他用当地普罗旺斯语给这处居所取了个雅号——荒石园。年复一年,“荒石园”主人穿着农民的粗呢子外套,尖镐平铲刨刨挖挖,一座百虫乐园建成了。他把劳动成果写进一卷又一卷的《昆虫记》中。1910年,《昆虫记》第十卷问世,法布尔86岁。

情趣与理趣的双重变奏

——《昆虫记》语言特色分析

文有定体,一体之文章,有一种读法。

法布尔的《昆虫记》与一般的科普作品有所不同,它即是一部严谨的自然科学著作,也是一部优美的文学作品。这就需要我们在科学与文学之间,找寻连接两者的桥梁,激活文学间的情趣与理趣。

一、情趣盎然

第一组

胸部具翅两对、足三对;前胸细长,前足粗大呈镰刀状,其股节和胫节有倒钩状刺,用以捕捉害虫。——《辞海·螳螂》

身体轻盈,淡绿的体色,长长的翅膀像纱罗一样。没有张开来像剪刀一样的凶狠的大颚,相反却小嘴尖尖。前足腿节像个扁平的梭子,内侧有两行钢锯。——《昆虫记·螳螂猎食》

相较于《辞海》语言的简单明了,《昆虫记》中比喻手法的运用使得螳螂的外形更易激发读者的想象力。前者诉诸严谨,后者着墨于形象。

第二组

产卵后,雌雄共同推曳粪土将卵包裹而转成丸状。

——百度百科·蜣螂

夫妻双双以同样高涨的热情,共同参与为儿子们准备面包的劳动,揉面团,运回家,入烤箱,样样都干。前爪上的小刀用力一划,一块大小正合适的粪食就切下来了,供它们加工用。这时候,做父亲的和做母亲的齐心协力,共同摆弄切下的小粪块,轻轻地拍打,加力按压,制作成豆粒般的小丸。——《昆虫记·西班牙蜣螂》

法布尔把本来非常简单,甚至单调的场景,运用拟人手法及一系列细腻的动作描写,把西班牙蜣螂同心协力制作粪球的过程刻画地生动形象,这不是人类作为万物之长的粗暴审视,而是作为一种生命对地球上其他生命共同体的打量。

第三组

螳螂是昆虫中体型偏大的,体长一般55到105毫米,非洲的螳螂是世界上最大的,身体呈现线型,以绿色、褐色为主,也有花斑种类;标志性特征是有两把“大刀”,即前肢上有一排坚硬的锯齿,大刀钩末端长有攀爬的吸盘。

——百度百科·螳螂

螳螂是一种美丽的昆虫,它像一位身材修长的少女。在烈日的草丛中,它仪态万方,严肃半立,前爪像人的手臂一样伸向天空,活脱脱一幅很虔诚祷告的姿势。

——《昆虫记·西班牙蜣螂》

前者是理性说明,后者是感性描绘。法布尔在写作时,将自己对昆虫的热爱融入科学的介绍之中,因而呈现出强烈的生命共融,而不是单纯的物种介绍。

二、理趣深藏

情趣是锦上添花,《昆虫记》之所以成为经典,法布尔深入骨髓的理趣,也就是科学精神,是其主要原因。此科学,非冷漠的观察,非中立的表达,而是了解之同情,人文之眼光,他没有自大到把人类当成万物的尺度,而是饱含深情地看待万物。

比如法布尔观察西班牙蜣螂的行为。

最后,蜣螂母亲看见粪球已经制作得完美无缺了,于是,她便抽身离去,要物色一处理想的地点。而蜣螂父亲则是翘起两条后腿,紧紧搂抱住财宝,生怕遭人打劫。见妻子久久为归,他有点心烦,使用后腿抱住粪球迅速翻转,动作娴熟,十分得意。毋庸置疑,他心里一定在想:这个喧腾溜圆的大面包是我这个一家之长动手制成的,是我为儿女们准备的。这可以说是他勤劳勇敢的证书。

(节选自《西班牙蜣螂》)

文段中,法布尔避免单纯地表现西班牙蜣螂的昆虫属性,而是把蜣螂的群居描绘成一种社会活动,赋予其人的情感,如饱含爱意、极具家庭责任感。而对人类来说原本肮脏不堪的“粪球”,通过转喻,在其笔下却成了“面包”,既准确对应了蜣螂,又增添了一丝幽默。“紧紧搂抱住财宝”“生怕遭人打劫”,从外在动作到内心感受,都把单一的物种写出了群像之感。

除此之外,理趣还表现在作者对昆虫某种品质的拟人化提炼上。

求爱无果。雌蟋蟀跑到一片生菜叶下躲藏起来。但是,它还是微微撩起门帘在偷看,而且也想被那只雄蟋蟀看见。雄蟋蟀向柳树丛中逃去,但也在偷窥着求欢者。两千年前的一首牧歌就是这么温情地唱颂的。情人间打情骂俏到处都是一个样儿!

(节选自《西班牙蜣螂》)

作者将蟋蟀的求欢比作情人间的打情骂俏,通过富有情趣的文字将动物的特性体现出来,透过这些生动形象、充满人情味的文字,我们不仅了解了昆虫的生物习性,更感知到法布尔对这些微小生命的尊重、热爱。

“园子里夜间歌唱的蟋蟀非常多。每一簇开着红花的岩蔷薇都有自己的合唱队员;每一束薰衣草上都有自己的演唱者。那些枝繁叶茂的野草莓树,那些笃蓐香都变成了一个个合唱团。所有这些小生物在灌木丛间用它们清脆动人的声音互问互答;或者不如说,每个歌手不管别人唱什么坎蒂列那,独自在庆祝自己的欢乐。

在天上,就在我头顶上,天鹅星座在银河中划上它那大大的十字架;在下面 ,就在的 四周,蟋蟀的交响乐在抑扬起伏。这歌唱自己欢乐的小不点儿令我忘记了群星璀璨的场面。这些天上的眼睛平静而冷漠地瞧着我们,我们对于这些星星是一无所知的。”

从上面这段文字可以看出,《昆虫记》除了是一部严谨的昆虫学作品,还是一部优美的散文巨著,它实现了科学与文学的完美结合,理性思考和感性表述的合二为一。 它不像其他科学类作品那般内容晦涩难懂, 用词枯燥无味,读来反而给人一种妙趣横生,仿佛与虫儿面对面交流的感觉。 纵观洋洋洒洒的十卷本《昆虫记》,其语言朴素而纯真,文风流畅优美 ,隽永风趣,深入浅出,使得这部著作不愧有“昆虫的史诗”之称。

“成虫和幼虫的职责完全悖离了常规:幼虫正值身强体壮,拥有强健的挖掘工具,承担起繁重的工作;而成虫却享受幸福的时光,不懂技艺,不工作,只是游手好闲。孩子本应躺在他 的保护人———母亲怀抱中过天堂般的生活;而这儿的孩子———幼虫,却成了母亲的保护人。”

被法布尔喻为 “爬行的小肠”的天牛幼虫只有味觉和触觉这两种非常迟钝的感觉,但它竟然可以清楚地预知未来。它为成虫挖出一条通往树皮层的通道,后者只要钻透薄薄的木质层或树皮层就可以获得自由。法布尔用略带人性的笔触来描绘昆虫世界的日常生活,使得整套丛书的字里行间洋溢着一股浓浓的人情味,充满了对生命的关爱之情,读来令人深受感动。

“当敌人靠近时,它便立起身体,模仿舞蛛的样子做出防御姿势。滑稽蛛蜂对它的威吓不屑一顾,在滑稽的外表的掩护下,它猛地冲向彩带圆网蛛,动作非常敏捷。它们闪电般交战了一回合,彩带圆网 蛛 被打翻仰躺在地。蛛蜂在上,它与圆网蛛腹贴着腹、头顶着头;它用足控制住彩带圆网蛛的足;用上颚咬住对方的头胸部;它用力蜷起腹部,向下方伸过去;它拔出螫针;接下来便……”

弱肉强食是自然界的普遍法则,当我们读到此处,不禁要为法布尔传神的描写而大声喝彩,透过文字仿佛能看到捕食性昆虫与猎物正在上演一幕幕惊心动魄的生死大战。然而,这种战斗场景并没有想象 中那么凶残与血腥,相反,更多地显示出生命力的蓬勃。

套用当今的一个概念,法布尔最热衷的,还是cosplay,写蝎子他就弯起了带毒刺的尾巴,写蜘蛛他就爬上刚织好的圆网。这是一个可爱的男人,他一生都安心地专注于自己喜爱的昆虫世界,从中获得生活的乐趣。他像哲学家一般去思考,像艺术家一般去观察,像诗人一般去感受和表达。而情趣与理趣完美融合,正是《昆虫记》的魅力所在。这种把科学语言转化为日常语言的能力,是《昆虫记》带给我们的最大感受。

对渺小生命的尊重与热爱

在法国十八九世纪,热衷于把自己的科学研究成果写成文学式著作的生物学家,多到不可胜数,何止法布尔一人。可是只有法布尔的《昆虫记》流转最久、最广,这绝非偶然。原因就在于他怀着对渺小生命的尊重与热爱去描写甚至歌颂微不足道的昆虫。这就是《昆虫记》充满人情味的原因。《昆虫记》充满了对昆虫的爱,对微小生命的爱,所以使广大读者深受感动。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读