第15课《白杨礼赞》教案

图片预览

文档简介

15课白杨礼赞 教案

教学目标:

1、朗读课文,理清文章的总体脉络。

2、学习象征、欲扬先抑等手法,总结白杨形象,把握托物言志散文的基本特征。

3、体会、学习抗日军民的坚强不屈的精神和意志。

新课导入

出示“礼”“赞”的古字

总结:“礼”献玉帛以敬神,“赞”献财物以示敬意。

白杨礼赞:对白杨怀着崇高的敬意赞美。

整体感知

1、找出文中反复礼赞白杨的句子?

预设:PPT

白杨树实在是不平凡的,我赞美白杨树!①

. 那就是白杨树,西北极普通的一种树,然而实在是不平凡的一种树!④

. 这就是白杨树,西北极普通的一种树,然而决不是平凡的树!⑥

.白杨不是平凡的树。⑧

.我要高声赞美白杨树!⑨

总结作用:

开篇点题,总领全文,赞美之情倾腔而出

过渡,既是对上文“惊叫”的补叙,也是下文赞美白杨树的前奏

再次过渡,直接点明象征意义

照应开头,再次点题,表达赞美之情

(抒情句反复,形成一以贯之的感情线索,呼应标题,统领全文)

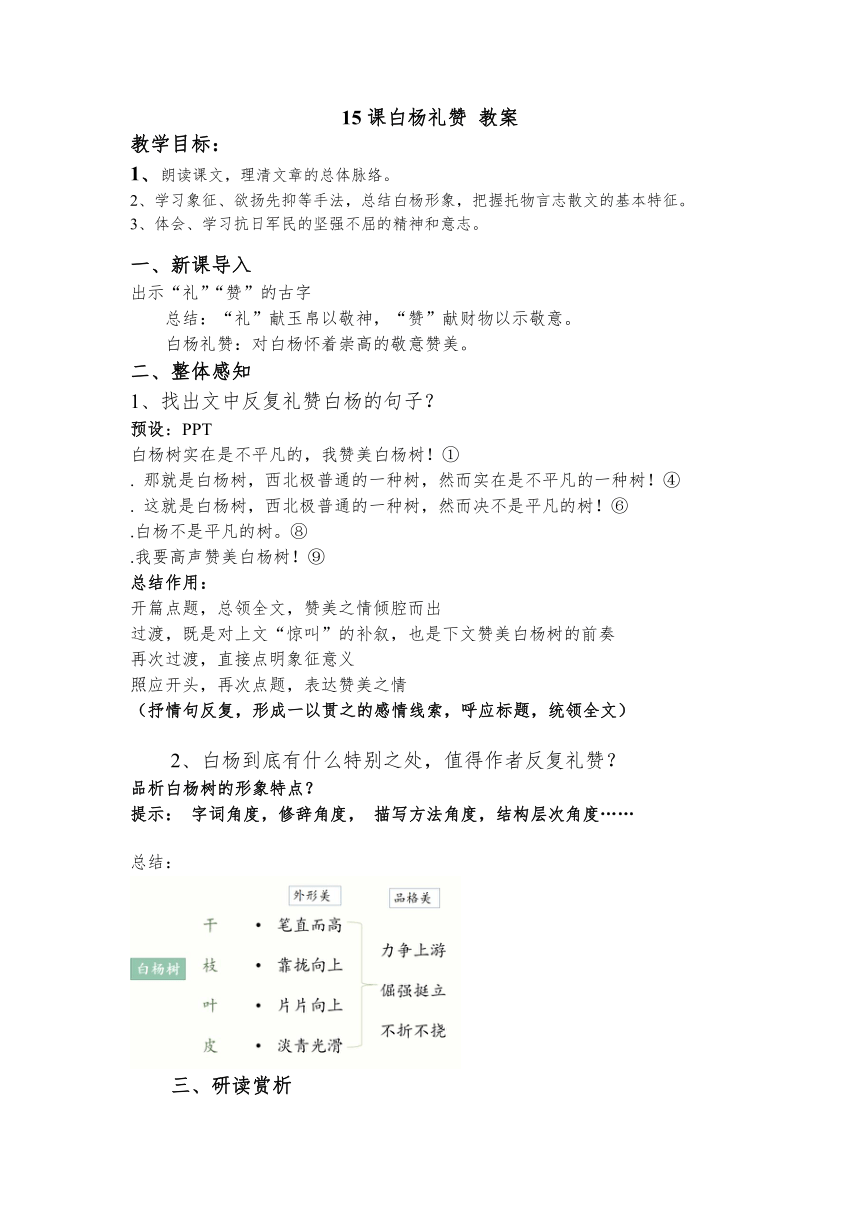

白杨到底有什么特别之处,值得作者反复礼赞?

品析白杨树的形象特点?

提示: 字词角度,修辞角度, 描写方法角度,结构层次角度……

总结:

三、研读赏析

1、值得作者反复礼赞的白杨树,只是树吗?

知识链接:象征PPT

象征:象征是根据事物之间的某种联系,借助某人某物的具体形象(象征体)以表现某种抽象的概念、思想和情感。

1.这种思想和事物不是事物本身就具有的,而是作者借助此事物所做的联想和寄托。

2.在表达象征意义之前,往往要对这一事物进行细致的描写,突出其某方面的特点,为赋予它特定的象征意义做好铺垫。

3.象征的作用是将作家想说而不愿直说或不能直说的思想、情志寄托于物,巧妙地传达给读者,以增强文章的表现力。

2、作者为什么不直接赞美北方军民?

背景链接:PPT

1941年,正是抗战最艰苦年代,日寇在华北根据地疯狂扫荡,实行“三光”政策,蒋介石在军事压力和政治诱降下,公然一手制造震惊中外的“皖南事变”,掀起了第二次反共高潮。

同时,作者目睹了北方抗日军民在共产党的领导下同心同德、团结抗战的情形,从解放区的人民身上看到了民族解放的前途和希望,深受鼓舞,怀着必胜的信心,以昂扬的热情,创造了白杨树这一普通而独特的艺术形象。

总结

托物言志的散文往往借某一具体事物来寄托作者的情感,或表达作者的思考。

这类散文首先要细致描绘这一事物,突出其某些方面的特征;同时常常使用象征手法,赋予这一事物某种象征意义,借此表达自己的情感或志向。

3、再读课文,小组合作,探讨课文运用了哪些手法赞美白杨树。

PPT总结

①烘托、映衬,先写高原景象,交代白杨树的生存环境,烘托出一种“不平凡”的环境氛围,为白杨树出场铺垫、蓄势。

②先抑后扬,一是使文章波澜起伏,富于变化;二是更加突出了白杨树的“不平凡”,突出白杨树的精神风貌,赞美之情溢于言表。

③对比,最后一段提到楠木,主要是与白杨树形成对比:两种树的品格不同,一是普通中蕴含着“不平凡”,一是贵族化;所代表的人不同,一是北方坚持抗战的广大民众,一是贱视民众、顽固倒退的人们。两相对比,突出赞美了白杨树及其代表的精神和品格。

四、读出自我

从白杨树身上,我还读到了 (我的同学、父母……)的影子,

因为他 (精神品质)

教学目标:

1、朗读课文,理清文章的总体脉络。

2、学习象征、欲扬先抑等手法,总结白杨形象,把握托物言志散文的基本特征。

3、体会、学习抗日军民的坚强不屈的精神和意志。

新课导入

出示“礼”“赞”的古字

总结:“礼”献玉帛以敬神,“赞”献财物以示敬意。

白杨礼赞:对白杨怀着崇高的敬意赞美。

整体感知

1、找出文中反复礼赞白杨的句子?

预设:PPT

白杨树实在是不平凡的,我赞美白杨树!①

. 那就是白杨树,西北极普通的一种树,然而实在是不平凡的一种树!④

. 这就是白杨树,西北极普通的一种树,然而决不是平凡的树!⑥

.白杨不是平凡的树。⑧

.我要高声赞美白杨树!⑨

总结作用:

开篇点题,总领全文,赞美之情倾腔而出

过渡,既是对上文“惊叫”的补叙,也是下文赞美白杨树的前奏

再次过渡,直接点明象征意义

照应开头,再次点题,表达赞美之情

(抒情句反复,形成一以贯之的感情线索,呼应标题,统领全文)

白杨到底有什么特别之处,值得作者反复礼赞?

品析白杨树的形象特点?

提示: 字词角度,修辞角度, 描写方法角度,结构层次角度……

总结:

三、研读赏析

1、值得作者反复礼赞的白杨树,只是树吗?

知识链接:象征PPT

象征:象征是根据事物之间的某种联系,借助某人某物的具体形象(象征体)以表现某种抽象的概念、思想和情感。

1.这种思想和事物不是事物本身就具有的,而是作者借助此事物所做的联想和寄托。

2.在表达象征意义之前,往往要对这一事物进行细致的描写,突出其某方面的特点,为赋予它特定的象征意义做好铺垫。

3.象征的作用是将作家想说而不愿直说或不能直说的思想、情志寄托于物,巧妙地传达给读者,以增强文章的表现力。

2、作者为什么不直接赞美北方军民?

背景链接:PPT

1941年,正是抗战最艰苦年代,日寇在华北根据地疯狂扫荡,实行“三光”政策,蒋介石在军事压力和政治诱降下,公然一手制造震惊中外的“皖南事变”,掀起了第二次反共高潮。

同时,作者目睹了北方抗日军民在共产党的领导下同心同德、团结抗战的情形,从解放区的人民身上看到了民族解放的前途和希望,深受鼓舞,怀着必胜的信心,以昂扬的热情,创造了白杨树这一普通而独特的艺术形象。

总结

托物言志的散文往往借某一具体事物来寄托作者的情感,或表达作者的思考。

这类散文首先要细致描绘这一事物,突出其某些方面的特征;同时常常使用象征手法,赋予这一事物某种象征意义,借此表达自己的情感或志向。

3、再读课文,小组合作,探讨课文运用了哪些手法赞美白杨树。

PPT总结

①烘托、映衬,先写高原景象,交代白杨树的生存环境,烘托出一种“不平凡”的环境氛围,为白杨树出场铺垫、蓄势。

②先抑后扬,一是使文章波澜起伏,富于变化;二是更加突出了白杨树的“不平凡”,突出白杨树的精神风貌,赞美之情溢于言表。

③对比,最后一段提到楠木,主要是与白杨树形成对比:两种树的品格不同,一是普通中蕴含着“不平凡”,一是贵族化;所代表的人不同,一是北方坚持抗战的广大民众,一是贱视民众、顽固倒退的人们。两相对比,突出赞美了白杨树及其代表的精神和品格。

四、读出自我

从白杨树身上,我还读到了 (我的同学、父母……)的影子,

因为他 (精神品质)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读