高中地理湘教版(2019)选择性必修2 1.3区域联系与区域协调发展课件(共24张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中地理湘教版(2019)选择性必修2 1.3区域联系与区域协调发展课件(共24张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-11-30 08:32:38 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

区域联系与

区域协调发展

1.区域联系的形成

2.区域经济一体化

目录

区域联系的形成

1.概念:地球上任何一个区域都不可能孤立存在,区域与区域之间必然有物质、能量、信息等形式的联系

海洋

物质迁移

能量交换

信息传递

乡村

城市

陆地

区域联系的形成

2.区域联系的方式---自然要素联系

(1)自然地理要素的联系:土、地、生、气、水等要素,相互联系,彼此制约,组成自然综合体。

(2)自然地理系统的联系:岩石圈、大气圈、水圈、生物圈的物质和能量在区域间的运动和交换,如大气环流、水循环、地质循环等

黄土高原

华北平原

物质循环

区域联系的形成

2.区域联系的方式---人文要素联系

(1)人文地理环境的联系:生产方式、制度组织、意识形态

等方面 区域发展特征(内部)

(2)区域间联系方式:经济、社会、文化 人口流动与迁移,商品、劳务和技术专利贸易、投资、信息、通信、文化与学术交流等

佛跳墙

铁锅炖大鹅

火锅

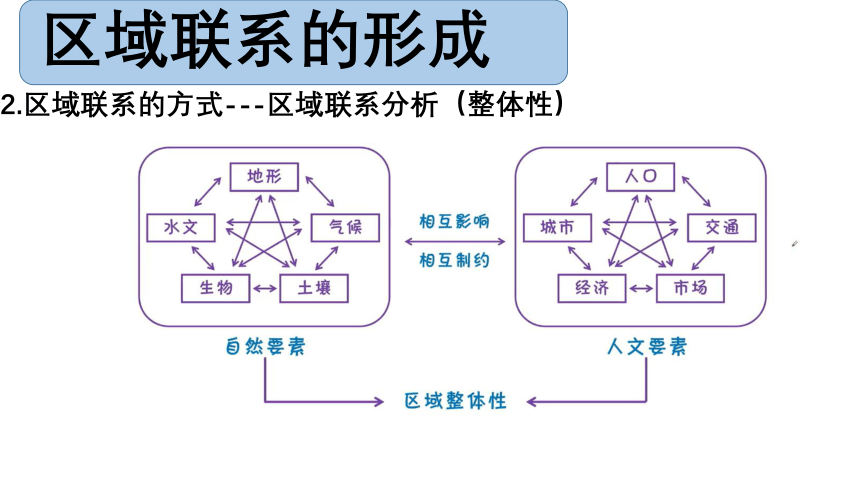

区域联系的形成

2.区域联系的方式---区域联系分析(整体性)

区域经济一体化经济全球化

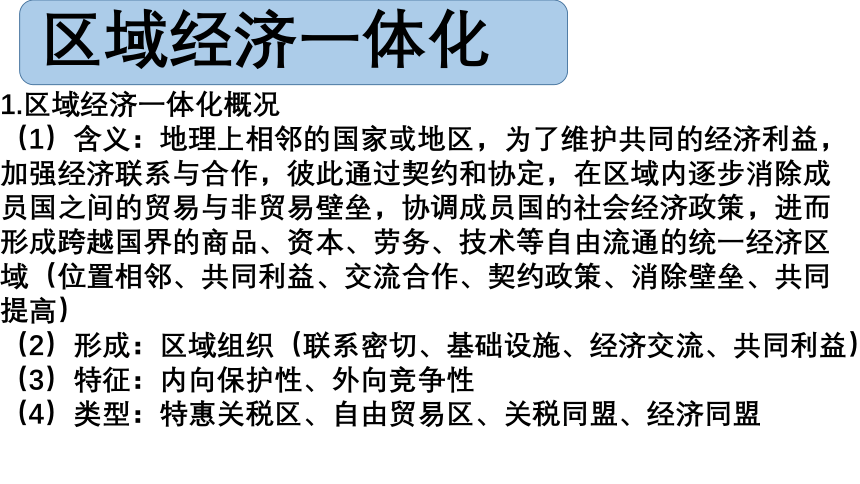

区域经济一体化

1.区域经济一体化概况

(1)含义:地理上相邻的国家或地区,为了维护共同的经济利益,加强经济联系与合作,彼此通过契约和协定,在区域内逐步消除成员国之间的贸易与非贸易壁垒,协调成员国的社会经济政策,进而形成跨越国界的商品、资本、劳务、技术等自由流通的统一经济区域(位置相邻、共同利益、交流合作、契约政策、消除壁垒、共同提高)

(2)形成:区域组织(联系密切、基础设施、经济交流、共同利益)

(3)特征:内向保护性、外向竞争性

(4)类型:特惠关税区、自由贸易区、关税同盟、经济同盟

区域经济一体化

2.表现形式

经济全球化

1.概念

(1)含义:寂静全球化主要是指生产、贸易、投资、金融等行为在全球范围内的大规模活动,包括生产资料、信息、子女金、人力资源等生产要素的全球性配置与重组。

(2)特征:世界各国各地区经济相互交织、逐渐融合的重要表现。在世界范围内,需要确立规范经济行为的国际规则,逐步建立经济运行的全球机制。经济全球化是大势所趋,它给世界各国经济提供了良好的发展机遇,也给包括我国在内的所有国家和地区提出了新的挑战。

经济全球化

2.经济全球化对中国经济发展的影响

(1)有利于吸引和利用外资,引进世界先进技术和管理经验(资金、技术、管理经验)

(2)有利于加粗中国工业化进程,优化产业结构(产业结构)

(3)有利于扩大对外贸易(外贸)

(4)有利于深入的参与国际分工,发挥本国现实和潜在的优势,拓展海外市场(市场)

1.区域协调发展概况

2.我国区域协调发展战略

目录

区域协调发展概况

1.原因:区域经济发展的不平衡,在国家或地区内普遍存在,国家内部发达地区与欠发达地区长期并存

经济水平差异 农产品差异

区域协调发展概况

1.意义:促进区域的协调发展,缩小区域差异,实现区域可持续发展

(1)经济:缩小地区发展差异,实现经济发展水平和人民生活水平共同提高。

(2)社会:实现地区间的合理分工,充分发挥各地区的比较优势,促进生产要素有序流动,消除地区壁垒。

(3)生态:实现可持续发展,降低开发的资源环境代价。

资金

技术

工业产品

劳动力

资源

农产品

经济共同发展

资源充分利用

社会分工优化

生态环境保护

我国区域协调发展战略

1.概况

(1)国情背景:区域差异大、发展不平衡

(2)四大板块、三大战略、老少边穷地区发展、城市群建设和海陆统筹发展等

(3)意义:促进东中西部协调发展,推动海陆内外联动,加强东西双向互济,提升区域的互联互通和整体开放水平

我国区域协调发展战略

2.具体措施

(1)四大板块协调发展

西部:加大开放力度,建设内外通道和区域性枢纽,培育优势产业、特色产业和新兴产业

(政策支持、边境贸易、产业优化)

东部:打造具有国际影响力的创新高地,引领新型产业和现代服务业发展,建立全方位开放型经济体系。

(经济科技、产业基础、基础设施)

东北:实施新一轮东北老工业基地振兴战略,推动国企改革,加快转型升级,增强发展动力、内生动力和整体竞争力。

(自然资源、产业基础、基础设施)

中部:推动中部崛起,培育特色优势产业集群,增强中心城市和城市群的集聚功能。

(能源矿产、地理位置、工业基础)

我国区域协调发展战略

2.具体措施

(2)国家三大战略之

京津冀协同发展

北京

知识型区域

天津

加工型区域

河北

资源型区域

产业特点:

高新技术产业、文化产业等占优势

产业特点:

以非农产品为原料的加工工业占优势

产业特点:

采掘业、重加工业等占优势

产业与技术扩散

产业与技术扩散

产业与技术扩散

资源、劳动和初级产品及农副产品的输出

工业最终产品和高技术产品输出

资源、劳动、产品输出

京津冀一体化“大互动”

疏解北京非首都功能,建设京津冀协同创新共同体,构建以首都为核心的世界级城市群,辐射带动环渤海地区和北方腹地发展

我国区域协调发展战略

2.具体措施

(2)国家三大战略之

长江经济带发展战略

经济

生态

产业

共抓大保护,不搞大开发,协调处理好上中下游的发展关系,加快沿江基础设施建设和生态环境保护,优化沿江城镇、人口和产业空间布局

我国区域协调发展战略

2.具体措施

(2)国家三大战略之

一带一路

生产力要素流通

明确不同区域对接“一带一路”的重点方向,统筹布局安排,促进重点区域内外开放并良性互动,共建国际经济合作走廊。

自然要素

能源矿产

土地资源

水资源等

经济效益

社会效益

生态效益

区域间优势互补

人文要素

产业

科技

交通

劳动力

我国区域协调发展战略

2.具体措施

(3)老少边穷地区加快发展:

1.目标:支持革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区加快发展,支持革命老区开发建设、促进民族地区健康发展,推进边疆地区开发开放

2.措施:改善基础设施,完善公共服务,培育特色经济,加强环境建设

我国区域协调发展战略

2.具体措施

(4)推进新型城市化

1.目标:促进大中小城市和小宸珍协调发展,强化中心城市的辐射带动功能,逐步形成横向错位发展、纵向分工协作的发展格局。

2.分工:优化提升东部城市群、培育发展中西部城市群的要求,形成一批参与国际合作与竞争、促进国土空间均衡开发和区域协调发展的城市群

我国区域协调发展战略

2.具体措施

(5)坚持海陆统筹,加快建设海洋强国

1.具体措施

统筹土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源,构建统一高效的国家自然资源管理体制,促进传统海洋产业升级转型,培育战略性新兴海洋产业,将沿海地区的海洋开发活动向深海延伸,提升海洋开发能力,整治海岸带的水体、大气和固废污染,保护海洋生态环境,综合运用政治、经济、外交、军事等手段,坚决维护国家领土主权和海洋权益。

2.意义:

缓解对陆地环境的压力(环境)

增加资源保有量(资源)

促进高新技术产业发展(科技)

巩固国家安全(国防)

强化全民海洋意识,梳理海洋国土观念(意识形态)

我国区域协调发展战略

3.我国实施区域发展战略的意义及成果

促进东中西部协调发展,推动海陆内外联动,加强东西双向互济,提升区域的互联互通和整体开放水平

成果 内容

帮扶成果 西部落后地区,经济快速发展、收入明显增长

合作项目 政策支持、投资力度,

西部地区招商引资发展快,合作项目增数多

科技信息 东部地区人才支援内地,支持建设发展

相互发展 东部地区输出资金、技术、管理,

西部地区提供资源,互利互赢

区域联系与协调发展分析思路

1.明确联系方式:

基础设施建设、资源跨区域调配、产业转移

明确产生影响

交通通信

交通通信

资源调配

区域经济联系

人才资金技术

经济、社会、生态协调发展

资源开发、产品供应

生态环境建设

产业转移与结构优化

经济发达地区

经济欠发达地区

区域联系与

区域协调发展

1.区域联系的形成

2.区域经济一体化

目录

区域联系的形成

1.概念:地球上任何一个区域都不可能孤立存在,区域与区域之间必然有物质、能量、信息等形式的联系

海洋

物质迁移

能量交换

信息传递

乡村

城市

陆地

区域联系的形成

2.区域联系的方式---自然要素联系

(1)自然地理要素的联系:土、地、生、气、水等要素,相互联系,彼此制约,组成自然综合体。

(2)自然地理系统的联系:岩石圈、大气圈、水圈、生物圈的物质和能量在区域间的运动和交换,如大气环流、水循环、地质循环等

黄土高原

华北平原

物质循环

区域联系的形成

2.区域联系的方式---人文要素联系

(1)人文地理环境的联系:生产方式、制度组织、意识形态

等方面 区域发展特征(内部)

(2)区域间联系方式:经济、社会、文化 人口流动与迁移,商品、劳务和技术专利贸易、投资、信息、通信、文化与学术交流等

佛跳墙

铁锅炖大鹅

火锅

区域联系的形成

2.区域联系的方式---区域联系分析(整体性)

区域经济一体化经济全球化

区域经济一体化

1.区域经济一体化概况

(1)含义:地理上相邻的国家或地区,为了维护共同的经济利益,加强经济联系与合作,彼此通过契约和协定,在区域内逐步消除成员国之间的贸易与非贸易壁垒,协调成员国的社会经济政策,进而形成跨越国界的商品、资本、劳务、技术等自由流通的统一经济区域(位置相邻、共同利益、交流合作、契约政策、消除壁垒、共同提高)

(2)形成:区域组织(联系密切、基础设施、经济交流、共同利益)

(3)特征:内向保护性、外向竞争性

(4)类型:特惠关税区、自由贸易区、关税同盟、经济同盟

区域经济一体化

2.表现形式

经济全球化

1.概念

(1)含义:寂静全球化主要是指生产、贸易、投资、金融等行为在全球范围内的大规模活动,包括生产资料、信息、子女金、人力资源等生产要素的全球性配置与重组。

(2)特征:世界各国各地区经济相互交织、逐渐融合的重要表现。在世界范围内,需要确立规范经济行为的国际规则,逐步建立经济运行的全球机制。经济全球化是大势所趋,它给世界各国经济提供了良好的发展机遇,也给包括我国在内的所有国家和地区提出了新的挑战。

经济全球化

2.经济全球化对中国经济发展的影响

(1)有利于吸引和利用外资,引进世界先进技术和管理经验(资金、技术、管理经验)

(2)有利于加粗中国工业化进程,优化产业结构(产业结构)

(3)有利于扩大对外贸易(外贸)

(4)有利于深入的参与国际分工,发挥本国现实和潜在的优势,拓展海外市场(市场)

1.区域协调发展概况

2.我国区域协调发展战略

目录

区域协调发展概况

1.原因:区域经济发展的不平衡,在国家或地区内普遍存在,国家内部发达地区与欠发达地区长期并存

经济水平差异 农产品差异

区域协调发展概况

1.意义:促进区域的协调发展,缩小区域差异,实现区域可持续发展

(1)经济:缩小地区发展差异,实现经济发展水平和人民生活水平共同提高。

(2)社会:实现地区间的合理分工,充分发挥各地区的比较优势,促进生产要素有序流动,消除地区壁垒。

(3)生态:实现可持续发展,降低开发的资源环境代价。

资金

技术

工业产品

劳动力

资源

农产品

经济共同发展

资源充分利用

社会分工优化

生态环境保护

我国区域协调发展战略

1.概况

(1)国情背景:区域差异大、发展不平衡

(2)四大板块、三大战略、老少边穷地区发展、城市群建设和海陆统筹发展等

(3)意义:促进东中西部协调发展,推动海陆内外联动,加强东西双向互济,提升区域的互联互通和整体开放水平

我国区域协调发展战略

2.具体措施

(1)四大板块协调发展

西部:加大开放力度,建设内外通道和区域性枢纽,培育优势产业、特色产业和新兴产业

(政策支持、边境贸易、产业优化)

东部:打造具有国际影响力的创新高地,引领新型产业和现代服务业发展,建立全方位开放型经济体系。

(经济科技、产业基础、基础设施)

东北:实施新一轮东北老工业基地振兴战略,推动国企改革,加快转型升级,增强发展动力、内生动力和整体竞争力。

(自然资源、产业基础、基础设施)

中部:推动中部崛起,培育特色优势产业集群,增强中心城市和城市群的集聚功能。

(能源矿产、地理位置、工业基础)

我国区域协调发展战略

2.具体措施

(2)国家三大战略之

京津冀协同发展

北京

知识型区域

天津

加工型区域

河北

资源型区域

产业特点:

高新技术产业、文化产业等占优势

产业特点:

以非农产品为原料的加工工业占优势

产业特点:

采掘业、重加工业等占优势

产业与技术扩散

产业与技术扩散

产业与技术扩散

资源、劳动和初级产品及农副产品的输出

工业最终产品和高技术产品输出

资源、劳动、产品输出

京津冀一体化“大互动”

疏解北京非首都功能,建设京津冀协同创新共同体,构建以首都为核心的世界级城市群,辐射带动环渤海地区和北方腹地发展

我国区域协调发展战略

2.具体措施

(2)国家三大战略之

长江经济带发展战略

经济

生态

产业

共抓大保护,不搞大开发,协调处理好上中下游的发展关系,加快沿江基础设施建设和生态环境保护,优化沿江城镇、人口和产业空间布局

我国区域协调发展战略

2.具体措施

(2)国家三大战略之

一带一路

生产力要素流通

明确不同区域对接“一带一路”的重点方向,统筹布局安排,促进重点区域内外开放并良性互动,共建国际经济合作走廊。

自然要素

能源矿产

土地资源

水资源等

经济效益

社会效益

生态效益

区域间优势互补

人文要素

产业

科技

交通

劳动力

我国区域协调发展战略

2.具体措施

(3)老少边穷地区加快发展:

1.目标:支持革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区加快发展,支持革命老区开发建设、促进民族地区健康发展,推进边疆地区开发开放

2.措施:改善基础设施,完善公共服务,培育特色经济,加强环境建设

我国区域协调发展战略

2.具体措施

(4)推进新型城市化

1.目标:促进大中小城市和小宸珍协调发展,强化中心城市的辐射带动功能,逐步形成横向错位发展、纵向分工协作的发展格局。

2.分工:优化提升东部城市群、培育发展中西部城市群的要求,形成一批参与国际合作与竞争、促进国土空间均衡开发和区域协调发展的城市群

我国区域协调发展战略

2.具体措施

(5)坚持海陆统筹,加快建设海洋强国

1.具体措施

统筹土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源,构建统一高效的国家自然资源管理体制,促进传统海洋产业升级转型,培育战略性新兴海洋产业,将沿海地区的海洋开发活动向深海延伸,提升海洋开发能力,整治海岸带的水体、大气和固废污染,保护海洋生态环境,综合运用政治、经济、外交、军事等手段,坚决维护国家领土主权和海洋权益。

2.意义:

缓解对陆地环境的压力(环境)

增加资源保有量(资源)

促进高新技术产业发展(科技)

巩固国家安全(国防)

强化全民海洋意识,梳理海洋国土观念(意识形态)

我国区域协调发展战略

3.我国实施区域发展战略的意义及成果

促进东中西部协调发展,推动海陆内外联动,加强东西双向互济,提升区域的互联互通和整体开放水平

成果 内容

帮扶成果 西部落后地区,经济快速发展、收入明显增长

合作项目 政策支持、投资力度,

西部地区招商引资发展快,合作项目增数多

科技信息 东部地区人才支援内地,支持建设发展

相互发展 东部地区输出资金、技术、管理,

西部地区提供资源,互利互赢

区域联系与协调发展分析思路

1.明确联系方式:

基础设施建设、资源跨区域调配、产业转移

明确产生影响

交通通信

交通通信

资源调配

区域经济联系

人才资金技术

经济、社会、生态协调发展

资源开发、产品供应

生态环境建设

产业转移与结构优化

经济发达地区

经济欠发达地区