《志鸿全优设计》2013-2014学年高中化学鲁科版必修二单元目标检测:第二章 化学键化学反应与能量单元检测附答案

文档属性

| 名称 | 《志鸿全优设计》2013-2014学年高中化学鲁科版必修二单元目标检测:第二章 化学键化学反应与能量单元检测附答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2014-01-04 16:14:19 | ||

图片预览

文档简介

化学鲁科必修 2 第2章 化学键 化学反应与能量单元检测

(时间60分钟,满分100分)

一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。每小题只有一个正确选项)

1.化学与人类生活、社会可持续发展密切相关。下列措施有利于节能减排、保护环境的是( )

①加快化石燃料的开采与使用;②研发易降解的生物农药;③应用高效洁净的能源转化技术;④田间焚烧秸秆;⑤推广使用节能环保材料。

A.①③⑤ B.②③⑤ C.①②④ D.②④⑤

2.下表物质与其所含化学键类型、所属化合物类型完全正确的一组是( )

选项

A

B

C

D

物质

MgCl2

CO2

HCl

NaOH

所含化学

键类型

离子键、

共价键

共价键

离子键

离子键、

共价键

所属化合

物类型

离子

化合物

共价

化合物

离子

化合物

共价

化合物

3.下列说法中,正确的是( )

A.任何化学反应都伴随着能量的变化

B.H2O(g)―→H2O(l)该过程放出大量的热,所以该过程是化学变化

C.化学反应中能量的变化都表现为热量的变化

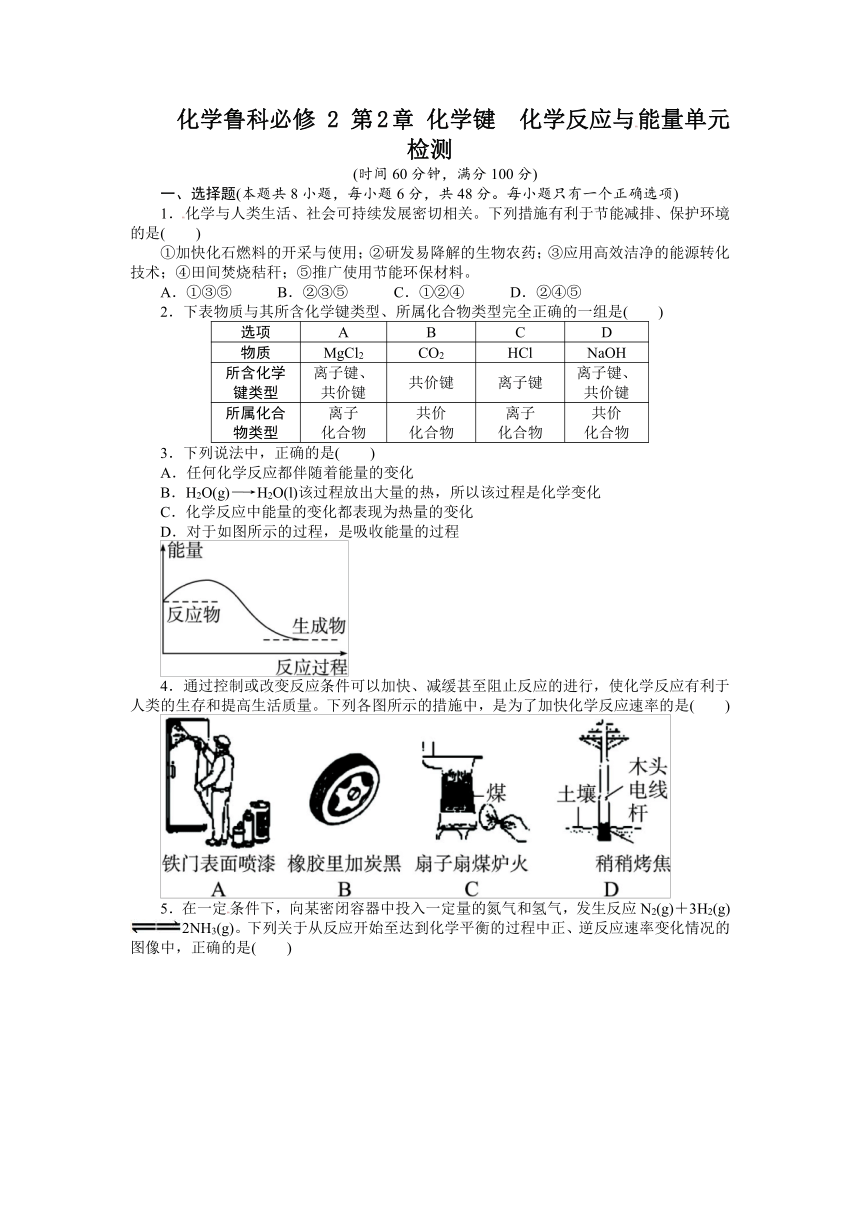

D.对于如图所示的过程,是吸收能量的过程

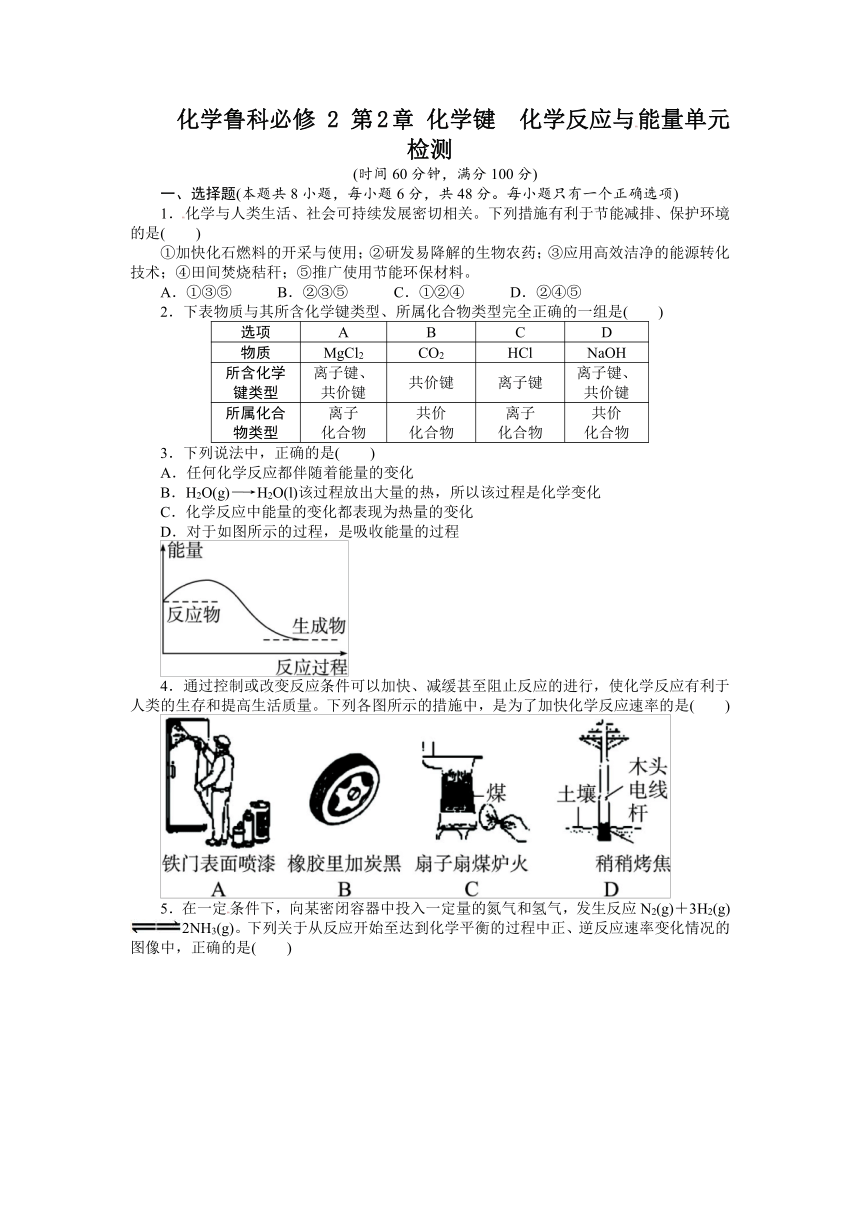

4.通过控制或改变反应条件可以加快、减缓甚至阻止反应的进行,使化学反应有利于人类的生存和提高生活质量。下列各图所示的措施中,是为了加快化学反应速率的是( )

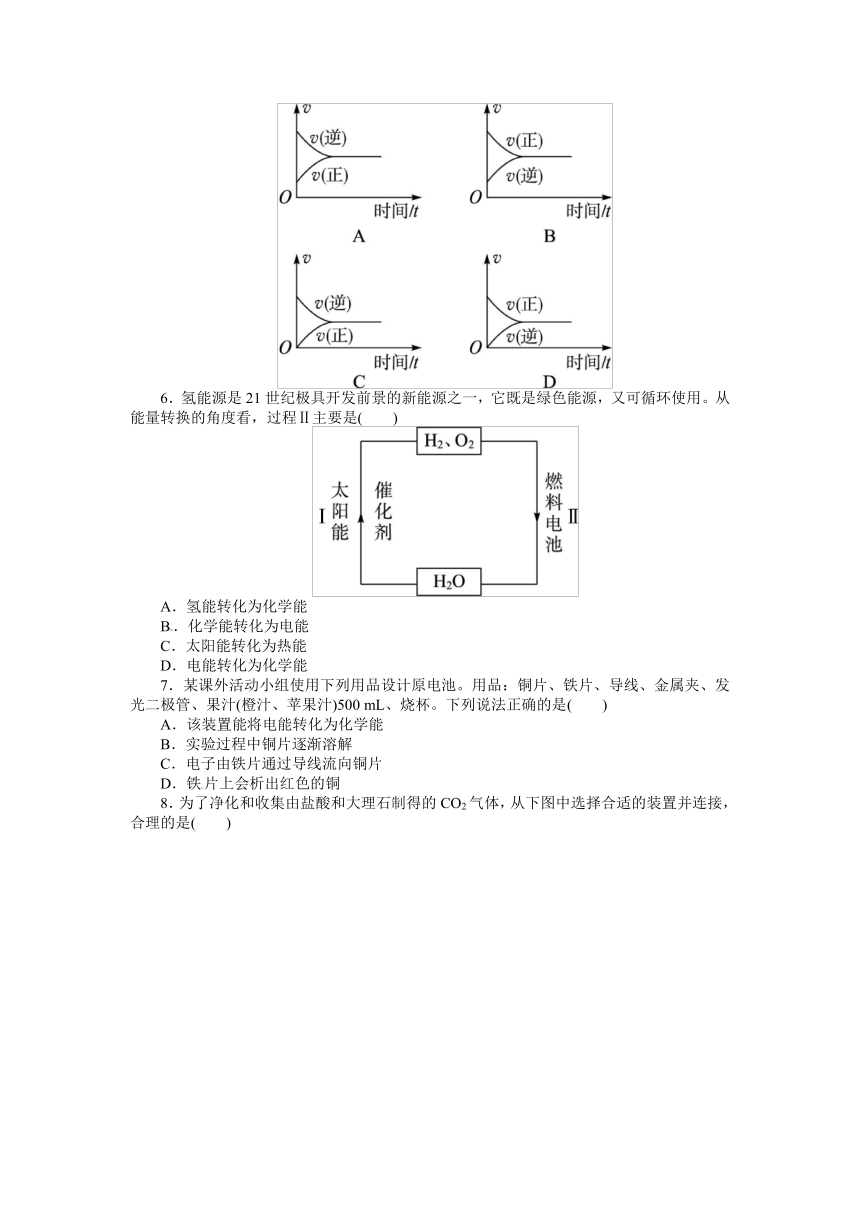

5.在一定条件下,向某密闭容器中投入一定量的氮气和氢气,发生反应N2(g)+3H2(g) 2NH3(g)。下列关于从反应开始至达到化学平衡的过程中正、逆反应速率变化情况的图像中,正确的是( )

6.氢能源是21世纪极具开发前景的新能源之一,它既是绿色能源,又可循环使用。从能量转换的角度看,过程Ⅱ主要是( )

A.氢能转化为化学能

B.化学能转化为电能

C.太阳能转化为热能

D.电能转化为化学能

7.某课外活动小组使用下列用品设计原电池。用品:铜片、铁片、导线、金属夹、发光二极管、果汁(橙汁、苹果汁)500 mL、烧杯。下列说法正确的是( )

A.该装置能将电能转化为化学能

B.实验过程中铜片逐渐溶解

C.电子由铁片通过导线流向铜片

D.铁片上会析出红色的铜

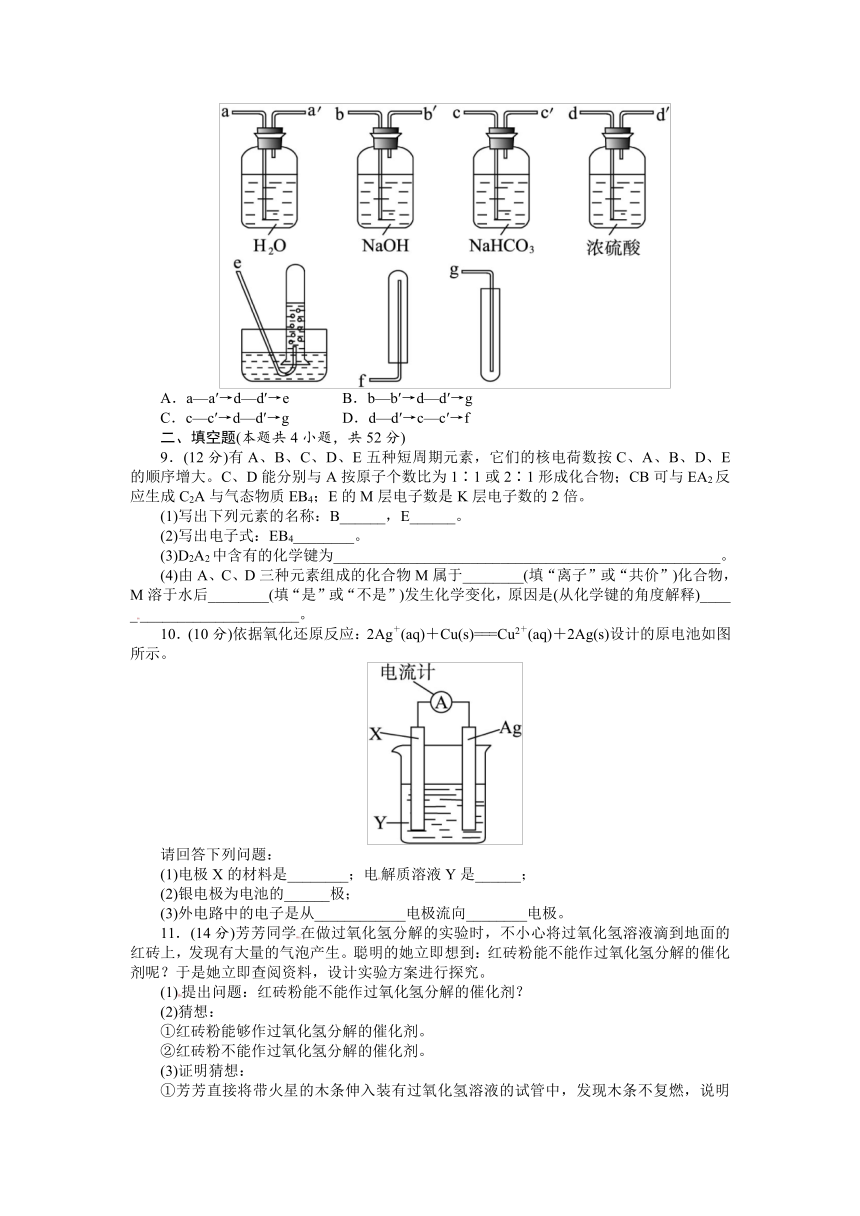

8.为了净化和收集由盐酸和大理石制得的CO2气体,从下图中选择合适的装置并连接,合理的是( )

A.a—a′→d—d′→e B.b—b′→d—d′→g

C.c—c′→d—d′→g D.d—d′→c—c′→f

二、填空题(本题共4小题,共52分)

9.(12分)有A、B、C、D、E五种短周期元素,它们的核电荷数按C、A、B、D、E的顺序增大。C、D能分别与A按原子个数比为1∶1或2∶1形成化合物;CB可与EA2反应生成C2A与气态物质EB4;E的M层电子数是K层电子数的2倍。

(1)写出下列元素的名称:B______,E______。

(2)写出电子式:EB4________。

(3)D2A2中含有的化学键为___________________________________________________。

(4)由A、C、D三种元素组成的化合物M属于________(填“离子”或“共价”)化合物,M溶于水后________(填“是”或“不是”)发生化学变化,原因是(从化学键的角度解释)____ ______________________。

10.(10分)依据氧化还原反应:2Ag+(aq)+Cu(s)===Cu2+(aq)+2Ag(s)设计的原电池如图所示。

请回答下列问题:

(1)电极X的材料是________;电解质溶液Y是______;

(2)银电极为电池的______极;

(3)外电路中的电子是从____________电极流向________电极。

11.(14分)芳芳同学在做过氧化氢分解的实验时,不小心将过氧化氢溶液滴到地面的红砖上,发现有大量的气泡产生。聪明的她立即想到:红砖粉能不能作过氧化氢分解的催化剂呢?于是她立即查阅资料,设计实验方案进行探究。

(1)提出问题:红砖粉能不能作过氧化氢分解的催化剂?

(2)猜想:

①红砖粉能够作过氧化氢分解的催化剂。

②红砖粉不能作过氧化氢分解的催化剂。

(3)证明猜想:

①芳芳直接将带火星的木条伸入装有过氧化氢溶液的试管中,发现木条不复燃,说明________________________________________________。

②她将装有过氧化氢溶液的试管微微加热,发现有________产生,再将带火星的木条伸入试管,发现木条复燃,说明______________________________。

③她在装有过氧化氢溶液的试管中加入少量的红砖粉,再将带火星的木条伸入试管中,可观察到__________,说明__________________________________。于是芳芳得出:红砖粉能作过氧化氢分解的催化剂。你认为通过上述实验能否得出以上结论?__________;若不能,还需进行的实验是__________________________________。

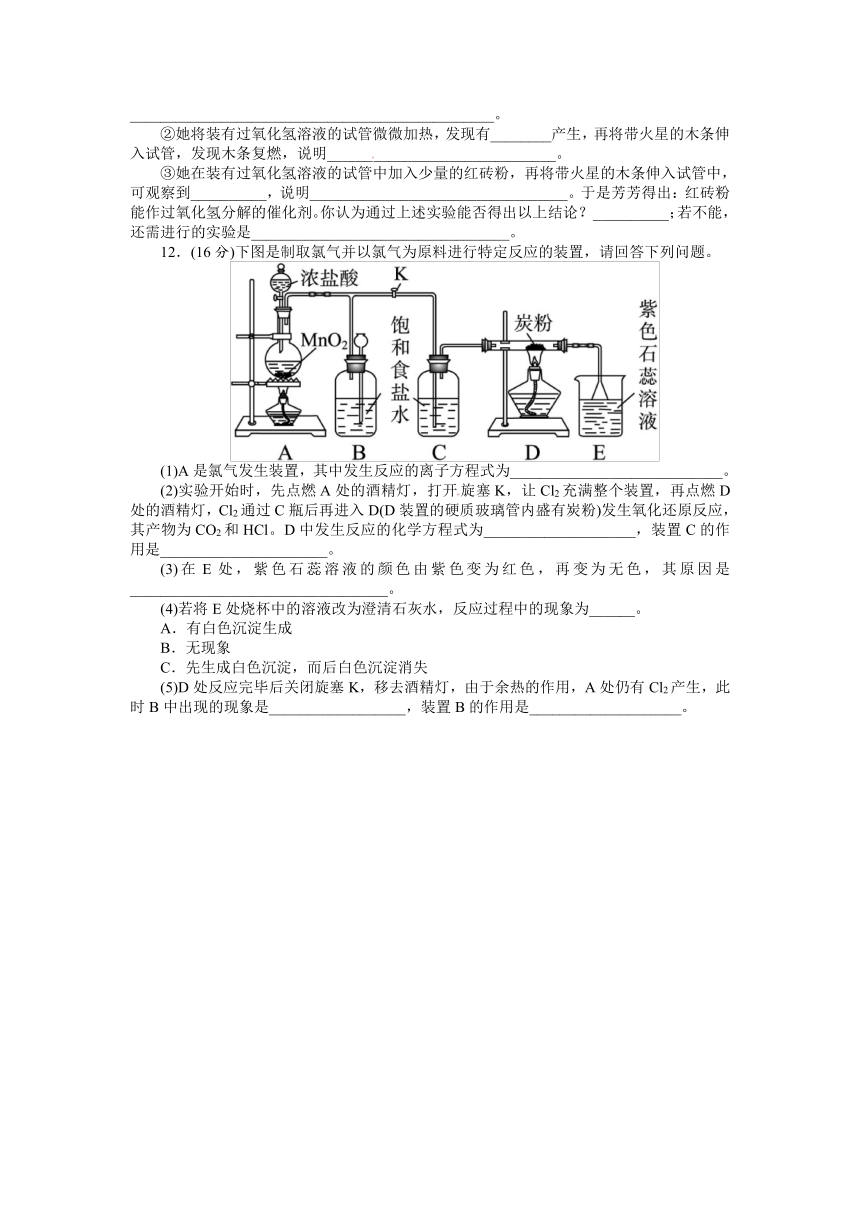

12.(16分)下图是制取氯气并以氯气为原料进行特定反应的装置,请回答下列问题。

(1)A是氯气发生装置,其中发生反应的离子方程式为____________________________。

(2)实验开始时,先点燃A处的酒精灯,打开旋塞K,让Cl2充满整个装置,再点燃D处的酒精灯,Cl2通过C瓶后再进入D(D装置的硬质玻璃管内盛有炭粉)发生氧化还原反应,其产物为CO2和HCl。D中发生反应的化学方程式为____________________,装置C的作用是______________________。

(3)在E处,紫色石蕊溶液的颜色由紫色变为红色,再变为无色,其原因是__________________________________。

(4)若将E处烧杯中的溶液改为澄清石灰水,反应过程中的现象为______。

A.有白色沉淀生成

B.无现象

C.先生成白色沉淀,而后白色沉淀消失

(5)D处反应完毕后关闭旋塞K,移去酒精灯,由于余热的作用,A处仍有Cl2产生,此时B中出现的现象是__________________,装置B的作用是____________________。

参考答案

1.答案:B 解析:节能减排的目的是节约能源和资源,减少对环境有害物质的排放,所以符合要求的是②③⑤,选项B正确。

2.答案:B 解析:MgCl2中不含共价键;HCl中含有共价键,是共价化合物;NaOH属于离子化合物。

3.答案:A 解析:任何化学反应都有能量的变化,但有能量变化的过程不一定是化学变化,如物质的三态变化,虽然存在能量变化,但不存在旧化学键的断裂与新化学键的形成,故不是化学变化,所以A项正确,B项错误;化学反应中能量变化的形式有多种,除热能外,还有光能、电能等,C项错误;由图像知,反应过程中,旧化学键断裂吸收的能量小于新化学键形成释放的能量,故该过程中放出了能量,D项错误。

4.答案:C 解析:用扇子扇煤炉火可以增大氧气的浓度,使炉火更旺。

5.答案:D 解析:由题意知,开始反应时只有反应物,所以逆反应速率为0;随着反应的进行正反应速率逐渐减小,逆反应速率逐渐增大,平衡时正、逆反应速率相等。

6.答案:B 解析:由水制得氢气需要消耗能量,由氢气制得水则获得能量。

7.答案:C 解析:形成的原电池中铁片做负极,铜片做正极,电子由铁片流向铜片,铁片逐渐溶解,H+在铜片上得电子生成H2;原电池是将化学能转化为电能的装置。

8.答案:C 解析:由盐酸和大理石制得的CO2气体中会含有杂质H2O(g)和HCl,除去它们的试剂分别为浓硫酸和饱和碳酸氢钠溶液,应先让气体通过饱和NaHCO3溶液除去HCl,再通过浓硫酸干燥。CO2的相对分子质量为44,比空气的大,因此收集CO2时应用向上排空气法。所以正确的答案应为C选项。

9.(1)答案:氟 硅

(2)答案:

(3)答案:离子键和共价键

(4)答案:离子 不是 只有旧键的断裂(离子键被破坏)而无新键的形成

解析:C、D都能分别与A按原子个数比为1∶1或2∶1形成化合物,且C的原子序数最小,则C为氢,A为氧,D为钠,E的M层电子数是K层电子数的2倍,则E为硅,B为氟。

10.(1)答案:Cu AgNO3溶液

(2)答案:正

(3)答案:X(或Cu) Ag

解析:本电池的化学反应原理为2AgNO3+Cu===Cu(NO3)2+2Ag。对于原电池负极上发生氧化反应,为失电子一极;正极上发生还原反应,为得电子一极;外电路中电子由负极流向正极。

11.答案:(3)①H2O2分解,生成O2很少 ②气体 H2O2在加热条件下分解速率加快,单位时间内产生O2量增多 ③木条复燃 红砖粉能加快过氧化氢分解的速率 不能 测定红砖粉在反应前后质量、化学性质是否保持不变

解析:在芳芳的探究方案中,其证明猜想的三个步骤仅仅是对红砖粉能否加快过氧化氢分解速率进行了探究,不难发现红砖粉的确改变了过氧化氢的分解速率,红砖粉使过氧化氢在常温下就能迅速分解,产生氧气,但是,芳芳的整个实验设计方案中,没有涉及验证红砖粉在化学反应前后,其质量和化学性质是否改变的操作过程。所以,通过上述实验不能得出“红砖粉能作过氧化氢分解的催化剂”的结论。如果想真正探究红砖粉是否能作过氧化氢分解的催化剂,那么还需补充以下两个探究步骤:a.探究红砖粉在过氧化氢分解前后,其质量是否发生改变;b.探究红砖粉在过氧化氢分解前后,其化学性质是否发生改变。

12.(1)答案:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O

(2)答案:2Cl2+2H2O(g)+C4HCl+CO2 吸收氯气中的HCl,提供D处反应所需的水蒸气

(3)答案:生成的HCl气体使紫色石蕊溶液变红,因未反应完的Cl2与H2O作用生成的HClO的漂白作用使红色消失

(4)答案:B

(5)答案:瓶中液面下降,长颈漏斗中液面上升 贮存少量多余的Cl2

解析:(1)装置A用于制备氯气,由反应原理可写出离子方程式。(2)根据题给信息,再由反应前后氢、氧元素守恒,可知一定有水参加了反应,其化学方程式为2Cl2+C+2H2O(g) CO2+4HCl。C装置的作用是用来吸收氯气中的HCl并提供水蒸气。(3)硬质玻璃管中的反应生成了HCl气体,HCl气体导入烧杯的紫色石蕊溶液中,因为酸性而使溶液变红色;当Cl2过量时,Cl2与水反应生成强氧化性的HClO,由于HClO的漂白作用,再使溶液变为无色。(4)将E处烧杯中的溶液改为澄清石灰水,反应过程中不会产生沉淀,原因为在有HCl气体存在时,将CO2通入澄清石灰水中,不会产生沉淀。(5)D处反应完毕后,关闭旋塞K,A处仍有Cl2产生,把产生的Cl2压入了B瓶中,随着装置内气体的压强增大,B中的液体将被压入长颈漏斗中。此时,B瓶的作用是贮存多余的Cl2,防止有毒的Cl2排入大气中,避免污染空气。

《从社区看我家》(说课稿)

尊敬的各位专家、同仁:

大家好。我今天说课的题目是《从社区看我家》,共分为六个部分:教材分析、学情分析、教法学法、教学流程、板书设计和设计感悟。

一、教材分析

(一)教材地位和作用

《从社区看我家》一课是人教版七上第一单元第一课“我的家在哪里”的第1课时。作为全书的第一部分,旨在引导学生从认识个人生活的社区环境着眼,从身边熟悉的事物出发,逐步认识我们生活的世界。教材主要通过平面图和地图的方式来说明家在社区中的位置,阅读和使用地图是学生认识社会,以及生活中不可或缺的基础知识和基本技能,也是学习历史与社会课程的必备工具之一。

根据课标要求,结合教材内容和学生实际,我拟定了如下教学目标:

(二)教学目标

1.知识与能力:知道地图的三要素,运用地图确定方向及测定距离。

2.过程与方法:学生在绘制教室平面图等课堂活动中,通过比较、概括等思维过程,形成地图三要素的基本概念,进而学会解决实际问题。

3.情感态度价值观:通过体验性学习,激发学生学习地理问题的热情,同时培养学生的合作精神、让学生享受成功的喜悦。

(三)教学重难点

在教学目标和教材内容的指引下,结合学生知识储备,我拟定了如下教学重、难点:

重点:地图三要素的学习与运用。

难点:比例尺的学习与运用。

二、学情分析

初中学生好动、好奇、好表现;注意力易分散,爱发表见解,希望得到老师的表扬,所以一方面要创设学生感兴趣的情境,引发学生的兴趣,使他们的注意力始终集中在课堂上。另一方面要创造条件和机会,让学生发表见解,并且及时激励学生,发挥学生学习的主动性。

三、教法学法

我的教学总体构想是“教师搭台,学生唱戏” ,倡导学生主动学习,乐于探究。“教师搭台”是指我设置情景,通过问题的设计扮演好组织者和引路者的角色。 “学生唱戏”是指让学生分组讨论,合作探究读图,通过活动进行体验性学习,让学生真正成为课堂活动的主角。

四、说教学流程

(一)情境创设、导入新课

【课前准备】

即将召开家长会,布置学生预习本节内容,每人画一张学校平面图,帮助家长能准确找到自己的班级。

【设计意图】

通过预习让学生对地图的基本要素有初步的了解,同时也锻炼学生收集地理信息的能力。

上课时,请同学相互展示自己所画的平面图,并相互点评对方所绘平面图的完整性。

【设计意图】

由学生自己所画的平面图引入,会让学生对这部分知识感到亲切。同时通过点评让学生相互去发现对方所绘平面地图的完整性,这样既达到导入新课——地图的三要素的目的又激发学生学习本节课的兴趣。

(二)师生互动、突出重点

选两张学生画的有代表性的学校平面图

1、图例和注记

提问:同样所画是学校平面图,为什么教学楼A楼在两幅图中所画的不一样呢?

学生讨论,引出图例和注记。

图例——地图上用来表示各种地理事物的符号

注记——地图上用来说明符号的文字和数字(选择一幅地图解释哪些属于图例,哪些属于注记)

指导学生读图:观察“常用图例图”,并利用《世界政区图》和《世界地形图》去寻找这些图例,通过学和用,来加深印象。

【设计意图】

这部分知识较为简单,以学生为主体,通过观察法进行学习。以看图分析为主,同时培养学生读图、分析地图的能力。

2、方向

继续提问:同样所画是学校平面图,为什么操场和教学楼在两幅图中的相对位置不一样呢?

学生讨论,引出方向。(因为他们所站的观察角度不同即方向不同,所以两者的相对位置不一样)

一般定向法:学会肯定会说出“上北下南、左西右东”这一方向判定口诀,在学生回答的基础上给出没有任何方向指示的地图,叫学生说出指定的两地的相对方向。然后给出“地平面上八个方向图”。

指向标定向法:再给出一幅带有指向标的地图,指定两地叫学生判断相对方向,学生肯定会忽视指向标,从而回答错误,这时在地图上圈出“指向标”提醒学生,并告知口诀:指向标永远指向北方,然后从新判断两地相对位置。(南京站在中山陵什么方向)

经纬网定向法:给出一幅带有经纬网的地图,指定两地叫学生判断相对方向,因为之前没有学习过有关经纬线知识,所以,经纬网学生也是初次了解,因为在从地球仪上看世界要重点讲解经纬线,所以,本课仅让学生了解“经线指示南北方向,纬线指示东西方向”即可。

一般定向法:上北下南、左西右东

总结:方向的分类 指向标定向法:箭头总是指向北

经纬网定向法:经线指示南北方向、纬线指示东西方向

【设计意图】

这一部分教学主要是通过典型实例分析,让学生在学中练,在练中学,完成三幅地图中方向的判断,掌握

知识点,培养学生的识图、用图的能力。

师说明:因为比例尺的学习既是重点也是难点,所以将比例尺内容放在难点处讲解。

(三)合作探究、突破难点

3、比例尺

再次提问:同样是学校平面图,为什么操场在两幅图中大小不一样呢?

学生讨论,引出比例尺。

比例尺:比例尺表示图上距离比实地距离缩小的程度,地图上的比例尺也简称为“缩尺”。 图上距离

比例尺=

实地距离

合作探究活动:小组合作,量出教室的长和宽,按比例缩小画在纸上,画出教室的平面图,并标出比例尺大小。(分小组测量,共享数据,可以节省时间)

通过活动发现问题。

问题一:比例尺应该用何种形式表示?

学生在作图的过程中,教师通过观察发现,在表示比例尺时,学生有的用线段表示,有的用文字表示,还有的用数字表示。

小结:比例尺的三种表现形式,老师强调比例尺使用时要注意的事项,如数字式比例尺表示的是图上距离与实际距离的倍数关系,使用时两者单位要一致;线段和文字式比例尺须注明数值和单位。

问题二:比例尺大小对比

【课堂练习】:三种比例尺表示方法间的换算和比较。

(对学生进行学法指导:首先一律写成分数形式,其次换算成统一单位,最后比较分母,分母数字大比例尺则小,分母数字小比例尺则大。)

【拓展】:给出浙江省地图和中国地图,注明两幅图图幅大小相同,设计三个问题:

哪一幅地图表示的区域范围大?

杭州在两幅地图中的详细程度是否相同?

为什么会出现这种情况?

指导学生观察地图,解决三个问题,可以得出结论:

在图幅相同的情况下进行比较

比例尺

大

小

表示的范围

小

大

内容详略

详细

简略

【设计意图】

比例尺这部分内容是本节课的一个重难点,虽然学生知道比例尺,但是,对于比例尺中各项具体表示的内容很容易混淆。让学生自己动手测量、绘图,可以加深对比例尺定义的理解及发现因比例尺大小引起实地范围大小及内容详略程度不同。故而,采用活动教学。 从活动中发现问题,再讨论分析问题,最后由学生解决问题,体现学生的主体地位。

(四)拓展延伸、留有余味

作业设计:根据所学地图三要素知识,将自己所画的学校平面图修改完善,然后从班级中选出最好的一幅(图例和注记清楚,比例尺选用得当,方向清楚标明),复印发给每位同学家长,并注明姓名。

五、板书设计

图例和注记:常用图例

地 一般定向法:上北下南、左西右东

图 方向: 指向标定向法:指向标永远指向北方

“ 经纬网定向法:经线指示南北方向、纬线指示东西方向

语

言 公式 数字式

” 三种表示方法 线段式

文字式

比例尺: 比例尺大小对比

比例尺大小、地图实地范围大小、内容详略程度之间关系

六、设计感悟

本课设计与别人不一样,主要体现在以下几方面:

注重学生能力的提升:通过层层问题的设计,对学生进行思维引导,提升学生思考能力;指导学生

读图,培养读图能力等。

2、注重学生情感的升华:通过绘画学校平面图,感受体验性学习,激发学生学习地理知识的热情,通过选择最好的地图在家长会上使用并注明姓名,调动学生积极性,为荣誉而努力。

3、注重学生合作意识的培养:通过小组合作探究活动,增加学生合作意识,共同完成任务。

以上就是我对《从社区看我家》的说课设计,在讲述过程中如有不妥之处,敬请各位专家、同仁批评指正,谢谢大家。

(时间60分钟,满分100分)

一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。每小题只有一个正确选项)

1.化学与人类生活、社会可持续发展密切相关。下列措施有利于节能减排、保护环境的是( )

①加快化石燃料的开采与使用;②研发易降解的生物农药;③应用高效洁净的能源转化技术;④田间焚烧秸秆;⑤推广使用节能环保材料。

A.①③⑤ B.②③⑤ C.①②④ D.②④⑤

2.下表物质与其所含化学键类型、所属化合物类型完全正确的一组是( )

选项

A

B

C

D

物质

MgCl2

CO2

HCl

NaOH

所含化学

键类型

离子键、

共价键

共价键

离子键

离子键、

共价键

所属化合

物类型

离子

化合物

共价

化合物

离子

化合物

共价

化合物

3.下列说法中,正确的是( )

A.任何化学反应都伴随着能量的变化

B.H2O(g)―→H2O(l)该过程放出大量的热,所以该过程是化学变化

C.化学反应中能量的变化都表现为热量的变化

D.对于如图所示的过程,是吸收能量的过程

4.通过控制或改变反应条件可以加快、减缓甚至阻止反应的进行,使化学反应有利于人类的生存和提高生活质量。下列各图所示的措施中,是为了加快化学反应速率的是( )

5.在一定条件下,向某密闭容器中投入一定量的氮气和氢气,发生反应N2(g)+3H2(g) 2NH3(g)。下列关于从反应开始至达到化学平衡的过程中正、逆反应速率变化情况的图像中,正确的是( )

6.氢能源是21世纪极具开发前景的新能源之一,它既是绿色能源,又可循环使用。从能量转换的角度看,过程Ⅱ主要是( )

A.氢能转化为化学能

B.化学能转化为电能

C.太阳能转化为热能

D.电能转化为化学能

7.某课外活动小组使用下列用品设计原电池。用品:铜片、铁片、导线、金属夹、发光二极管、果汁(橙汁、苹果汁)500 mL、烧杯。下列说法正确的是( )

A.该装置能将电能转化为化学能

B.实验过程中铜片逐渐溶解

C.电子由铁片通过导线流向铜片

D.铁片上会析出红色的铜

8.为了净化和收集由盐酸和大理石制得的CO2气体,从下图中选择合适的装置并连接,合理的是( )

A.a—a′→d—d′→e B.b—b′→d—d′→g

C.c—c′→d—d′→g D.d—d′→c—c′→f

二、填空题(本题共4小题,共52分)

9.(12分)有A、B、C、D、E五种短周期元素,它们的核电荷数按C、A、B、D、E的顺序增大。C、D能分别与A按原子个数比为1∶1或2∶1形成化合物;CB可与EA2反应生成C2A与气态物质EB4;E的M层电子数是K层电子数的2倍。

(1)写出下列元素的名称:B______,E______。

(2)写出电子式:EB4________。

(3)D2A2中含有的化学键为___________________________________________________。

(4)由A、C、D三种元素组成的化合物M属于________(填“离子”或“共价”)化合物,M溶于水后________(填“是”或“不是”)发生化学变化,原因是(从化学键的角度解释)____ ______________________。

10.(10分)依据氧化还原反应:2Ag+(aq)+Cu(s)===Cu2+(aq)+2Ag(s)设计的原电池如图所示。

请回答下列问题:

(1)电极X的材料是________;电解质溶液Y是______;

(2)银电极为电池的______极;

(3)外电路中的电子是从____________电极流向________电极。

11.(14分)芳芳同学在做过氧化氢分解的实验时,不小心将过氧化氢溶液滴到地面的红砖上,发现有大量的气泡产生。聪明的她立即想到:红砖粉能不能作过氧化氢分解的催化剂呢?于是她立即查阅资料,设计实验方案进行探究。

(1)提出问题:红砖粉能不能作过氧化氢分解的催化剂?

(2)猜想:

①红砖粉能够作过氧化氢分解的催化剂。

②红砖粉不能作过氧化氢分解的催化剂。

(3)证明猜想:

①芳芳直接将带火星的木条伸入装有过氧化氢溶液的试管中,发现木条不复燃,说明________________________________________________。

②她将装有过氧化氢溶液的试管微微加热,发现有________产生,再将带火星的木条伸入试管,发现木条复燃,说明______________________________。

③她在装有过氧化氢溶液的试管中加入少量的红砖粉,再将带火星的木条伸入试管中,可观察到__________,说明__________________________________。于是芳芳得出:红砖粉能作过氧化氢分解的催化剂。你认为通过上述实验能否得出以上结论?__________;若不能,还需进行的实验是__________________________________。

12.(16分)下图是制取氯气并以氯气为原料进行特定反应的装置,请回答下列问题。

(1)A是氯气发生装置,其中发生反应的离子方程式为____________________________。

(2)实验开始时,先点燃A处的酒精灯,打开旋塞K,让Cl2充满整个装置,再点燃D处的酒精灯,Cl2通过C瓶后再进入D(D装置的硬质玻璃管内盛有炭粉)发生氧化还原反应,其产物为CO2和HCl。D中发生反应的化学方程式为____________________,装置C的作用是______________________。

(3)在E处,紫色石蕊溶液的颜色由紫色变为红色,再变为无色,其原因是__________________________________。

(4)若将E处烧杯中的溶液改为澄清石灰水,反应过程中的现象为______。

A.有白色沉淀生成

B.无现象

C.先生成白色沉淀,而后白色沉淀消失

(5)D处反应完毕后关闭旋塞K,移去酒精灯,由于余热的作用,A处仍有Cl2产生,此时B中出现的现象是__________________,装置B的作用是____________________。

参考答案

1.答案:B 解析:节能减排的目的是节约能源和资源,减少对环境有害物质的排放,所以符合要求的是②③⑤,选项B正确。

2.答案:B 解析:MgCl2中不含共价键;HCl中含有共价键,是共价化合物;NaOH属于离子化合物。

3.答案:A 解析:任何化学反应都有能量的变化,但有能量变化的过程不一定是化学变化,如物质的三态变化,虽然存在能量变化,但不存在旧化学键的断裂与新化学键的形成,故不是化学变化,所以A项正确,B项错误;化学反应中能量变化的形式有多种,除热能外,还有光能、电能等,C项错误;由图像知,反应过程中,旧化学键断裂吸收的能量小于新化学键形成释放的能量,故该过程中放出了能量,D项错误。

4.答案:C 解析:用扇子扇煤炉火可以增大氧气的浓度,使炉火更旺。

5.答案:D 解析:由题意知,开始反应时只有反应物,所以逆反应速率为0;随着反应的进行正反应速率逐渐减小,逆反应速率逐渐增大,平衡时正、逆反应速率相等。

6.答案:B 解析:由水制得氢气需要消耗能量,由氢气制得水则获得能量。

7.答案:C 解析:形成的原电池中铁片做负极,铜片做正极,电子由铁片流向铜片,铁片逐渐溶解,H+在铜片上得电子生成H2;原电池是将化学能转化为电能的装置。

8.答案:C 解析:由盐酸和大理石制得的CO2气体中会含有杂质H2O(g)和HCl,除去它们的试剂分别为浓硫酸和饱和碳酸氢钠溶液,应先让气体通过饱和NaHCO3溶液除去HCl,再通过浓硫酸干燥。CO2的相对分子质量为44,比空气的大,因此收集CO2时应用向上排空气法。所以正确的答案应为C选项。

9.(1)答案:氟 硅

(2)答案:

(3)答案:离子键和共价键

(4)答案:离子 不是 只有旧键的断裂(离子键被破坏)而无新键的形成

解析:C、D都能分别与A按原子个数比为1∶1或2∶1形成化合物,且C的原子序数最小,则C为氢,A为氧,D为钠,E的M层电子数是K层电子数的2倍,则E为硅,B为氟。

10.(1)答案:Cu AgNO3溶液

(2)答案:正

(3)答案:X(或Cu) Ag

解析:本电池的化学反应原理为2AgNO3+Cu===Cu(NO3)2+2Ag。对于原电池负极上发生氧化反应,为失电子一极;正极上发生还原反应,为得电子一极;外电路中电子由负极流向正极。

11.答案:(3)①H2O2分解,生成O2很少 ②气体 H2O2在加热条件下分解速率加快,单位时间内产生O2量增多 ③木条复燃 红砖粉能加快过氧化氢分解的速率 不能 测定红砖粉在反应前后质量、化学性质是否保持不变

解析:在芳芳的探究方案中,其证明猜想的三个步骤仅仅是对红砖粉能否加快过氧化氢分解速率进行了探究,不难发现红砖粉的确改变了过氧化氢的分解速率,红砖粉使过氧化氢在常温下就能迅速分解,产生氧气,但是,芳芳的整个实验设计方案中,没有涉及验证红砖粉在化学反应前后,其质量和化学性质是否改变的操作过程。所以,通过上述实验不能得出“红砖粉能作过氧化氢分解的催化剂”的结论。如果想真正探究红砖粉是否能作过氧化氢分解的催化剂,那么还需补充以下两个探究步骤:a.探究红砖粉在过氧化氢分解前后,其质量是否发生改变;b.探究红砖粉在过氧化氢分解前后,其化学性质是否发生改变。

12.(1)答案:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O

(2)答案:2Cl2+2H2O(g)+C4HCl+CO2 吸收氯气中的HCl,提供D处反应所需的水蒸气

(3)答案:生成的HCl气体使紫色石蕊溶液变红,因未反应完的Cl2与H2O作用生成的HClO的漂白作用使红色消失

(4)答案:B

(5)答案:瓶中液面下降,长颈漏斗中液面上升 贮存少量多余的Cl2

解析:(1)装置A用于制备氯气,由反应原理可写出离子方程式。(2)根据题给信息,再由反应前后氢、氧元素守恒,可知一定有水参加了反应,其化学方程式为2Cl2+C+2H2O(g) CO2+4HCl。C装置的作用是用来吸收氯气中的HCl并提供水蒸气。(3)硬质玻璃管中的反应生成了HCl气体,HCl气体导入烧杯的紫色石蕊溶液中,因为酸性而使溶液变红色;当Cl2过量时,Cl2与水反应生成强氧化性的HClO,由于HClO的漂白作用,再使溶液变为无色。(4)将E处烧杯中的溶液改为澄清石灰水,反应过程中不会产生沉淀,原因为在有HCl气体存在时,将CO2通入澄清石灰水中,不会产生沉淀。(5)D处反应完毕后,关闭旋塞K,A处仍有Cl2产生,把产生的Cl2压入了B瓶中,随着装置内气体的压强增大,B中的液体将被压入长颈漏斗中。此时,B瓶的作用是贮存多余的Cl2,防止有毒的Cl2排入大气中,避免污染空气。

《从社区看我家》(说课稿)

尊敬的各位专家、同仁:

大家好。我今天说课的题目是《从社区看我家》,共分为六个部分:教材分析、学情分析、教法学法、教学流程、板书设计和设计感悟。

一、教材分析

(一)教材地位和作用

《从社区看我家》一课是人教版七上第一单元第一课“我的家在哪里”的第1课时。作为全书的第一部分,旨在引导学生从认识个人生活的社区环境着眼,从身边熟悉的事物出发,逐步认识我们生活的世界。教材主要通过平面图和地图的方式来说明家在社区中的位置,阅读和使用地图是学生认识社会,以及生活中不可或缺的基础知识和基本技能,也是学习历史与社会课程的必备工具之一。

根据课标要求,结合教材内容和学生实际,我拟定了如下教学目标:

(二)教学目标

1.知识与能力:知道地图的三要素,运用地图确定方向及测定距离。

2.过程与方法:学生在绘制教室平面图等课堂活动中,通过比较、概括等思维过程,形成地图三要素的基本概念,进而学会解决实际问题。

3.情感态度价值观:通过体验性学习,激发学生学习地理问题的热情,同时培养学生的合作精神、让学生享受成功的喜悦。

(三)教学重难点

在教学目标和教材内容的指引下,结合学生知识储备,我拟定了如下教学重、难点:

重点:地图三要素的学习与运用。

难点:比例尺的学习与运用。

二、学情分析

初中学生好动、好奇、好表现;注意力易分散,爱发表见解,希望得到老师的表扬,所以一方面要创设学生感兴趣的情境,引发学生的兴趣,使他们的注意力始终集中在课堂上。另一方面要创造条件和机会,让学生发表见解,并且及时激励学生,发挥学生学习的主动性。

三、教法学法

我的教学总体构想是“教师搭台,学生唱戏” ,倡导学生主动学习,乐于探究。“教师搭台”是指我设置情景,通过问题的设计扮演好组织者和引路者的角色。 “学生唱戏”是指让学生分组讨论,合作探究读图,通过活动进行体验性学习,让学生真正成为课堂活动的主角。

四、说教学流程

(一)情境创设、导入新课

【课前准备】

即将召开家长会,布置学生预习本节内容,每人画一张学校平面图,帮助家长能准确找到自己的班级。

【设计意图】

通过预习让学生对地图的基本要素有初步的了解,同时也锻炼学生收集地理信息的能力。

上课时,请同学相互展示自己所画的平面图,并相互点评对方所绘平面图的完整性。

【设计意图】

由学生自己所画的平面图引入,会让学生对这部分知识感到亲切。同时通过点评让学生相互去发现对方所绘平面地图的完整性,这样既达到导入新课——地图的三要素的目的又激发学生学习本节课的兴趣。

(二)师生互动、突出重点

选两张学生画的有代表性的学校平面图

1、图例和注记

提问:同样所画是学校平面图,为什么教学楼A楼在两幅图中所画的不一样呢?

学生讨论,引出图例和注记。

图例——地图上用来表示各种地理事物的符号

注记——地图上用来说明符号的文字和数字(选择一幅地图解释哪些属于图例,哪些属于注记)

指导学生读图:观察“常用图例图”,并利用《世界政区图》和《世界地形图》去寻找这些图例,通过学和用,来加深印象。

【设计意图】

这部分知识较为简单,以学生为主体,通过观察法进行学习。以看图分析为主,同时培养学生读图、分析地图的能力。

2、方向

继续提问:同样所画是学校平面图,为什么操场和教学楼在两幅图中的相对位置不一样呢?

学生讨论,引出方向。(因为他们所站的观察角度不同即方向不同,所以两者的相对位置不一样)

一般定向法:学会肯定会说出“上北下南、左西右东”这一方向判定口诀,在学生回答的基础上给出没有任何方向指示的地图,叫学生说出指定的两地的相对方向。然后给出“地平面上八个方向图”。

指向标定向法:再给出一幅带有指向标的地图,指定两地叫学生判断相对方向,学生肯定会忽视指向标,从而回答错误,这时在地图上圈出“指向标”提醒学生,并告知口诀:指向标永远指向北方,然后从新判断两地相对位置。(南京站在中山陵什么方向)

经纬网定向法:给出一幅带有经纬网的地图,指定两地叫学生判断相对方向,因为之前没有学习过有关经纬线知识,所以,经纬网学生也是初次了解,因为在从地球仪上看世界要重点讲解经纬线,所以,本课仅让学生了解“经线指示南北方向,纬线指示东西方向”即可。

一般定向法:上北下南、左西右东

总结:方向的分类 指向标定向法:箭头总是指向北

经纬网定向法:经线指示南北方向、纬线指示东西方向

【设计意图】

这一部分教学主要是通过典型实例分析,让学生在学中练,在练中学,完成三幅地图中方向的判断,掌握

知识点,培养学生的识图、用图的能力。

师说明:因为比例尺的学习既是重点也是难点,所以将比例尺内容放在难点处讲解。

(三)合作探究、突破难点

3、比例尺

再次提问:同样是学校平面图,为什么操场在两幅图中大小不一样呢?

学生讨论,引出比例尺。

比例尺:比例尺表示图上距离比实地距离缩小的程度,地图上的比例尺也简称为“缩尺”。 图上距离

比例尺=

实地距离

合作探究活动:小组合作,量出教室的长和宽,按比例缩小画在纸上,画出教室的平面图,并标出比例尺大小。(分小组测量,共享数据,可以节省时间)

通过活动发现问题。

问题一:比例尺应该用何种形式表示?

学生在作图的过程中,教师通过观察发现,在表示比例尺时,学生有的用线段表示,有的用文字表示,还有的用数字表示。

小结:比例尺的三种表现形式,老师强调比例尺使用时要注意的事项,如数字式比例尺表示的是图上距离与实际距离的倍数关系,使用时两者单位要一致;线段和文字式比例尺须注明数值和单位。

问题二:比例尺大小对比

【课堂练习】:三种比例尺表示方法间的换算和比较。

(对学生进行学法指导:首先一律写成分数形式,其次换算成统一单位,最后比较分母,分母数字大比例尺则小,分母数字小比例尺则大。)

【拓展】:给出浙江省地图和中国地图,注明两幅图图幅大小相同,设计三个问题:

哪一幅地图表示的区域范围大?

杭州在两幅地图中的详细程度是否相同?

为什么会出现这种情况?

指导学生观察地图,解决三个问题,可以得出结论:

在图幅相同的情况下进行比较

比例尺

大

小

表示的范围

小

大

内容详略

详细

简略

【设计意图】

比例尺这部分内容是本节课的一个重难点,虽然学生知道比例尺,但是,对于比例尺中各项具体表示的内容很容易混淆。让学生自己动手测量、绘图,可以加深对比例尺定义的理解及发现因比例尺大小引起实地范围大小及内容详略程度不同。故而,采用活动教学。 从活动中发现问题,再讨论分析问题,最后由学生解决问题,体现学生的主体地位。

(四)拓展延伸、留有余味

作业设计:根据所学地图三要素知识,将自己所画的学校平面图修改完善,然后从班级中选出最好的一幅(图例和注记清楚,比例尺选用得当,方向清楚标明),复印发给每位同学家长,并注明姓名。

五、板书设计

图例和注记:常用图例

地 一般定向法:上北下南、左西右东

图 方向: 指向标定向法:指向标永远指向北方

“ 经纬网定向法:经线指示南北方向、纬线指示东西方向

语

言 公式 数字式

” 三种表示方法 线段式

文字式

比例尺: 比例尺大小对比

比例尺大小、地图实地范围大小、内容详略程度之间关系

六、设计感悟

本课设计与别人不一样,主要体现在以下几方面:

注重学生能力的提升:通过层层问题的设计,对学生进行思维引导,提升学生思考能力;指导学生

读图,培养读图能力等。

2、注重学生情感的升华:通过绘画学校平面图,感受体验性学习,激发学生学习地理知识的热情,通过选择最好的地图在家长会上使用并注明姓名,调动学生积极性,为荣誉而努力。

3、注重学生合作意识的培养:通过小组合作探究活动,增加学生合作意识,共同完成任务。

以上就是我对《从社区看我家》的说课设计,在讲述过程中如有不妥之处,敬请各位专家、同仁批评指正,谢谢大家。